【初心者向け】ガーデニング入門|何から始めれば良い?

家の中で始められる趣味としてすっかり定着したガーデニングですが、これから始めてみようかな?という方もいらっしゃるのではないでしょうか?

ガーデニングは手軽に始められるのが魅力である一方、お世話のしかたが間違っていると、せっかく咲いた花が枯れてしまったり虫が湧いたりといったことも。

また、ガーデニングを始めるにあたって、どんな道具を揃えれば良いかわからない方もいるでしょう。

本記事ではガーデニング初心者の方や、これから始めたいという方に向けて、注意すべきことや必要なアイテムなどについて詳しく解説します。

ガーデニングを始める前に確認しておくこと

ガーデニングの最初のステップとして、“場所”に関する確認をしておきましょう。

スペースの確認

- 室内

- ベランダ

- 庭

ガーデニングを行う場所として、マンションなどの集合住宅であれば室内やベランダ、一軒家や一部の集合住宅では、これらに加えて庭も選択肢となるでしょう。

植物を育てるためには十分なスペースが必要です。この後に解説しますが、ガーデニングの種類、あるいは育てる植物によって必要となるスペースの大きさは異なります。

そのため、育てたい植物がある場合は、そのために十分なスペースがあるか確認しましょう。

もし希望がないのであれば、確保できるスペースから逆算してガーデニングの規模を決めると良いでしょう。

日当たりや風通しの確認

ガーデニングには日当たりや風通しが重要です。

特に日光は光合成にとって不可欠です。しかし植物によっては強すぎる日差しが逆効果になることも。

例えば、部屋が西向きの場合は日照時間が長くなるため、鉢を簡単に日陰に移動させられるかどうかといったことも考慮する必要があるでしょう。

また、植物の成長を阻害する要素として蒸れや病害虫といったものがありますが、これらは風通しの良い環境に置くことである程度対策ができます。

関連記事:掃除がメンタルヘルスに与える影響とは?心も部屋もスッキリさせる方法

初心者におすすめのガーデニングの種類

ここでは、初心者の方におすすめのガーデニングの種類を紹介します。

コンテナガーデニング

コンテナガーデニングとは、鉢やプランターといった容器(コンテナ)を使って植物を育てるガーデニングのスタイルです。

庭がない場合でも、ベランダや玄関先などの小さなスペースで手軽に楽しめます。また、移動が簡単なので、日当たりや風通しの良い場所に簡単に移動できるのもメリット。

コンテナガーデニングは季節ごとに植物を入れ替えられるため、常に新しい景色を楽しむことができます。

デザインや規模を自由に自分で決められるので人気のスタイルとなっています。

家庭菜園

家庭菜園とは自宅の庭やベランダ、プランターなどを利用して、野菜やハーブ、果物を栽培することを指します。自宅に小さな畑を作るイメージでしょうか。

商業的な目的ではなく、楽しみながら育てて収穫したものを食べることが主な目的です。

普段何気なくスーパーなどで購入している野菜や果物を自分で栽培することで、出荷するまでの大変さやありがたみを理解できることが家庭菜園の魅力といえるでしょう。

道具と少しの知識があれば誰でも始められますが、植物の栽培自体が完全に初めてという方は、まずはミニトマトやラディッシュといった初心者向けの野菜からチャレンジしてみましょう。

花壇づくり

庭がある場合に限られますが、花壇づくりもおすすめです。

レンガやブロックなどで縁取りをつくり、園芸用の土を入れて、植物の種や苗を植えていきます。

ホームセンターや園芸専門店などではレンガに見立てた花壇用の囲いなども販売されており、持ち運びやすいように軽量化されたものもあります。

土の持ち運びだけは大変ですが、それ以外でいえばイメージほど大掛かりな作業を必要としないため、初心者の方でも十分にトライできるでしょう。

関連記事:ストレスを解消するにはどうすればいい?ハグがおすすめな理由も解説

ガーデニング初心者の方が気を付けるべきこと

ここでは、ガーデニングを始めるにあたって初心者の方が気を付けるべきことを見ていきましょう。

水やりの頻度

鉢植えの場合、鉢の底から水が流れ出るまでたっぷりと水を与え、根腐れしないように受け皿に溜まった水はすぐに捨てるようにしましょう。

推奨される水やりの頻度は植物の種類や季節、気象条件などで異なります。上記を踏まえた上で、基本となるポイントを解説します。

春

1〜2日に1回が目安です。気温が上がってきたら水やりの回数を徐々に増やします。午前中の気温が上がりきる前に水やりをするのが理想的です。

夏

気温が高く乾燥しやすいため、必ず1日に1〜2回は水やりを行います。早朝や夕方の涼しい時間帯に水を与え、日中の直射日光が強い時間帯は避けましょう。

秋

気温が20℃台前半くらいまで下がり始めたら、1〜3日に1回の頻度に減らしましょう。土が乾いているかどうかを確認し、乾燥している場合に水を与えます。

冬

週に1〜2回の水やりで十分です。午前中の暖かい時間に水を与え、夕方以降は避けましょう。特に、寒い地域では水をあげすぎると土が凍るため注意が必要です。

健康状態のチェックと日々のケア

植物がすくすく育つには、水やりと並行して適切に肥料を与えることが重要です。

肥料は多すぎも少なすぎも良くないので、植物ごとの目安をよく確認して与えるようにしましょう。

日々の状態チェックを行うことで、微妙な変化や病害虫の存在に気付くことも。

病害虫は植物の寿命を縮める厄介な存在です。見つけたら自然由来の防虫スプレーなどを使用して寄りつかないように対策することが大事です。

自然由来の成分でも植物によってはダメージとなってしまうことがあります。必ず植物ごとに使用できる防虫スプレーのタイプを確認しましょう。

ガーデニング初心者の方が揃えるべきアイテム

ここでは、ガーデニング初心者の方が揃えておくべきアイテムを紹介します。

スコップ

植物を植え替えたり土を掘る際に必須です。目盛り付きのスコップを選ぶと植える深さを正確に把握できるので便利です。

園芸用ハサミ

植物の成長を促進するためには栄養が分散しすぎないように“剪定”という作業が必要になります。

植物によっては枝が硬いため、専用のハサミがあると便利でしょう。

ジョウロ

室内やベランダでガーデニングを行う際の水やりに使用します。

コップや霧吹きを使う方法もありますが、ある程度の水の量を均等かつ広範囲に届けるためにはジョウロが最適です。

庭の場合はホースの先に散水ノズルを取り付けて使用するのが良いでしょう。

ガーデングローブ

特に土いじりやトゲのある植物の手入れをする際に手や爪を保護するために必須です。防水や耐久性が高いものを選ぶと良いでしょう。

熊手

雑草を抜いたり土を整えるために使用します。特に広いスペースでガーデニングを行う場合に重宝するでしょう。

プランター・鉢

植物を植えるのに必要です。ガーデニングに使えるスペースや植物の種類で購入すべきサイズが異なります。

プランターや鉢まで含めてひとつの作品となるので、素材やデザインにも気を配りましょう。

関連記事:エプソムソルトでバスタイムにスキンケア|おすすめの商品を紹介

ガーデニング初心者の方におすすめのアイテム5選

ここでは、ガーデニング初心者の方におすすめのアイテムを紹介します。

APRTAT 天然竹製フラワースタンド

天然竹製のフラワースタンドです。お花や観葉植物を飾れるだけではなく、家具などが鉢と接触するのを防ぐのにも役立ちます。

コンパクトなデザインなのでさまざまな植物によくマッチし、屋内屋外のどこでも洗練された雰囲気を演出できるのもポイント。

取り付けの手順書とネジが付いており、プラスドライバー一本で組み立てが完了します。

床との接触部には滑り止めカバーを取り付けるため安定性が高く、床を傷つけずに済みます。

SENUN ソーラーランタンガーデンライト

おしゃれなランタン風ガーデン用ライトです。日が落ちてくると光センサーが作動し、温かみのある光が庭先を照らします。

太陽光パネル充電であるため電池が不要で、自然環境に優しいのもポイント。

ロープは取り外し可能な設計で底は平らになっているので、枝やフックなどに引っ掛けたり玄関前に置いたりなど、さまざまな設置方法が楽しめ、庭先をおしゃれに彩ってくれるでしょう。

なないろ館 プラントホルダー 3個セット

おしゃれなプラントホルダーの3個セットです。フックが付いており、ベランダや柵など、さまざまな部分に引っ掛けられるように設計されています。

頑丈なアイアン製でリーフ型のモチーフがアクセントとなっています。色は黒で統一されていますが隙間の多いデザインなので、重たい印象は受けません。

上部の直径が約22cm、底部が16.5cmとなっているので、この規格に合う鉢植えを使用されている方は、ぜひ購入を検討してみてください。

T4U 植木鉢 プラスチックプランター 4点セット

「シンプル至上」のデザインコンセプトに基づき、余計な面倒な要素を取り除き、単一の線、クラシックな白、つや消しの質感を採用しています。

底に細かな排水孔が開いているため、余った水が流れ出し、植物の根腐れを防ぐことができます。

受け皿は簡単に取り外せるので、余った水はさっと捨てるだけで良いのもポイントです。

白を基調としたシンプルなガーデンを演出したい場合にマッチするでしょう。

SUN-E SE フクロウポット

まるっとしたフクロウのデザインが特徴的なセラミック製の小型植木鉢。小型のサボテンやアロエのような多肉植物を栽培するのにおすすめです。

鉢そのものが置物として可愛らしいため、窓際に飾っておくだけでもインテリアの一部として機能してくれるでしょう。

ガーデニング初心者の方におすすめの書籍2選

続いては、ガーデニング初心者の方におすすめの教科書となる書籍を紹介します。

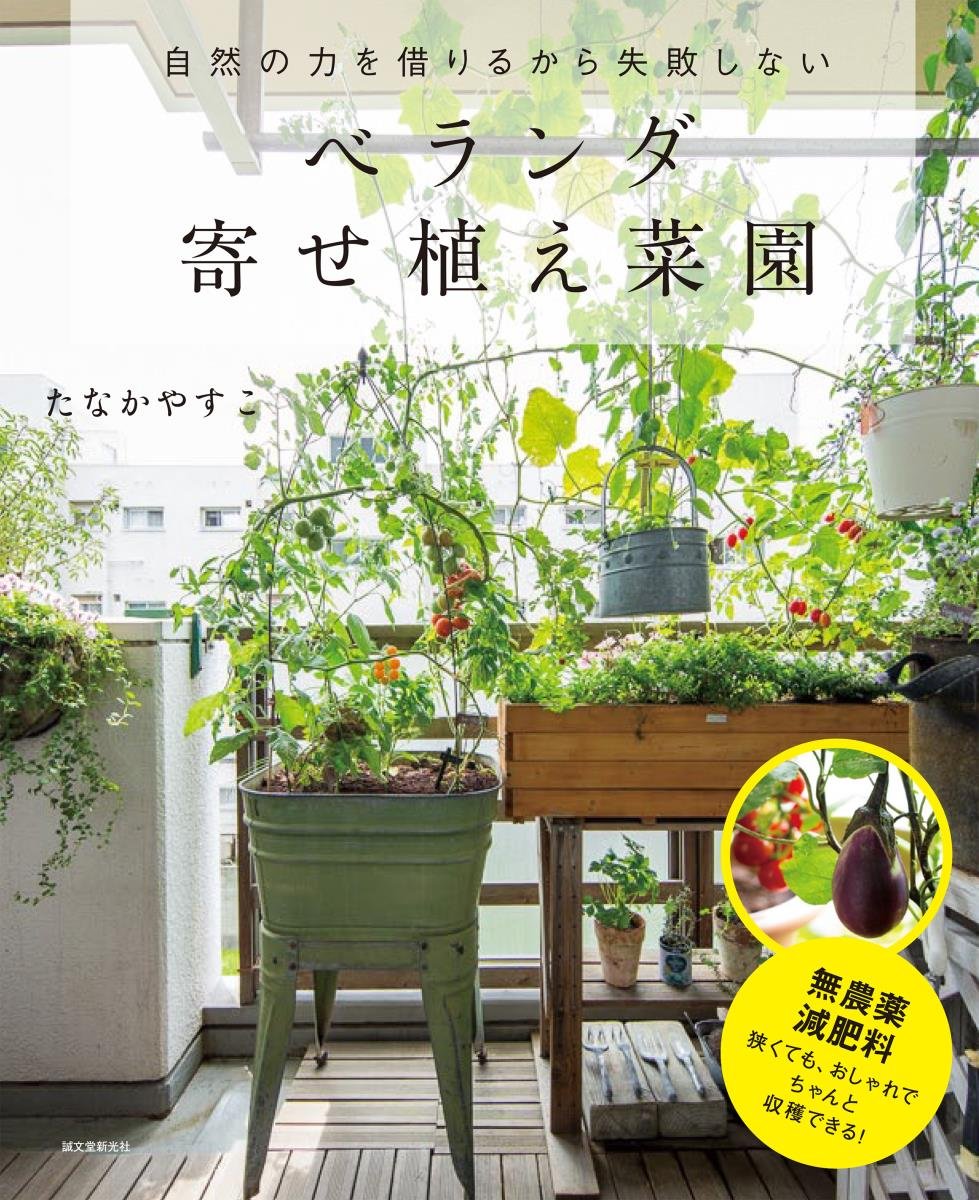

ベランダ寄せ植え菜園:自然の力を借りるから失敗しない

数々の家庭菜園本でおなじみのたなかやすこ氏監修の、シンプルかつオーガニックなコンテナ栽培のノウハウを一冊にまとめた本です。

自然の力を最大限に活かすたなか流のルールを活用することで、狭いベランダでもちゃんと収穫できることが具体例を交えて紹介されています。

今まで野菜のコンテナ栽培が上手くいかなかった人や、野菜づくり初心者の方でもすぐに真似できる一冊です。

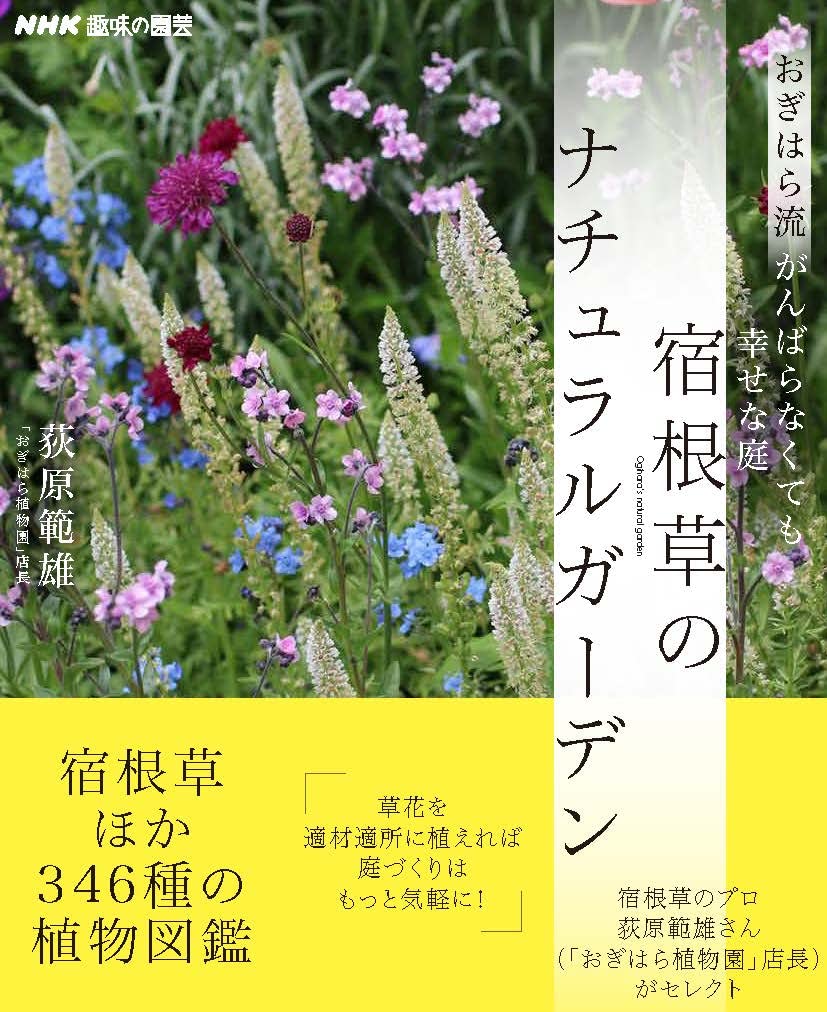

NHK趣味の園芸 おぎはら流 がんばらなくても幸せな庭 宿根草のナチュラルガーデン(生活実用シリーズ)

国内外で注目を集める「ナチュラルガーデン」。魅力は何といってもメンテナンスが簡単なことでしょう。

宿根草のスペシャリストである荻原範雄氏がナチュラルガーデンに適した346種の植物を紹介し、日陰・酷暑・狭いなど植える場所の悩みに応じた植物選びをレクチャーします。

負担を減らしたシンプルな栽培法がわかるほか、豊富な庭の写真も紹介されているので、ガーデニングのイメージを掴むのにもおすすめです。

まとめ

ガーデニングは自宅でできる、初心者の方にもおすすめの趣味です。

室内や庭先を植物で彩ることで気分も上がりますが、反対に栽培方法を間違えて枯れたり病気になると、寂れた暗い印象になってしまうでしょう。

そのため、初心者の方であっても基本的な知識を身につけた上でチャレンジしたいところです。

本記事で紹介した内容を参考に、ガーデニングデビューを果たしましょう。

ガスライティングとは?実例や被害者への影響について解説

私たちが他者と関わりを持つとき、その全てが対等であるとは限りません。

どちらかが目上でもう片方が目下の立場になることもありますが、そこには相手への思いやりや尊敬の意が必要となるでしょう。

今回ご紹介する「ガスライティング」は、一方がもう片方を一方的に支配し、感情や行動を抑制する問題行動の一種です。

自身や身の回りの人がガスライティングによる被害を受けないためにも、目的や実例・影響について知っておきましょう。

ガスライティングとは?

ガスライティングとは精神的な虐待の一種であり、相手に間違った情報を植え付け、正しい行動や認識ができないように誘導する問題行動です。

家族や友人関係など親しい間柄で起こる場合もあれば、クラスや職場内など複数人によって行われる場合もあり、被害者は重大なダメージを受けてしまいます。

暴力のように目に見える形で行われることが少ないため、周りはもちろん被害者自身がガスライティングに気が付かず、長年苦しい思いをさせられるケースも珍しくありません。

例えば、仕事でミスをしてしまった部下を上司が叱責するシーンで考えてみましょう。

ミスの原因を探りながら部下の失態を叱り、次のミスが起こらないように対策を考える場合、ガスライティングのような問題は起こりません。

必要な情報だけを伝えて改善策を講じることが重要であり、ミスをしたことだけを責めていても解決には至らないでしょう。

一方、ミスの根本的な原因を無視し、「お前の根性が悪いためだ」「高卒は何をやらせても使えない」などと部下の精神にダメージを与えるような叱責の方法はどうでしょうか。

今回のミスでは部下の性格に問題があったわけではないにもかかわらず、生まれ持った性格や育ちを責め、ミスの責任を押し付けようとしています。

この場合は間違った情報で相手を支配している上司が、部下に対しガスライティングを行っているといえます。

このように、ガスライティングでは「現実とは異なる情報」を相手に正しいと思いこませ、自分の思い通りに支配しようとするのが特徴です。

上記の例では部下が「自分は根性が悪く使えない人間だ」と思い込んでしまうことで、さらなるミスが増えたり、塞ぎ込みがちになったりと様々な影響が出るでしょう。

何をするにも上司の言いなりになり、結果として立派な支配関係が成り立ってしまいます。

こういった状態が続くと、被害者は何も悪いことをしていないにも関わらず、「自分は悪だ」などと正しい判断ができなくなってしまいます。

問題となった上司に対してだけでなく、周りに対してもネガティブな感情しか抱くことができず、人間関係の悪化を招いてしまう点にも注意が必要です。

ガスライティングを行う目的は?

加害者となる側が、被害者に向けてガスライティングを行う目的とは一体何なのでしょうか。

意識的に相手を支配しようとしている人もいれば、無意識のうちに自分を優位に立たせ、相手を破滅に追い込もうとしている加害者もいます。

いずれの場合も、ガスライティングの特徴にいち早く気づき、なるべく早い段階で身を守ることが重要です。

自主的な服従状態に追い込む

ガスライティングの加害者は、相手を服従させ、優越感に浸ることを目的としています。

無理やり自分の言うことを聞かせるのではなく、あくまでも被害者が自主的に服従するよう仕向けることで、より上の立場から相手を見下すことを目指しています。

自分の行いが間違っていると指摘されたり服従を拒否されたりすると逆行し、さらなる暴言を吐くようになるため、被害者は次第に抵抗することを諦めるようになるでしょう。

破滅へ誘導

ガスライティングは単純な支配とは異なり、相手が自立心を失い、自分なしでは何もできないといったレベルまで落ちてしまうことを目的としています。

言うことを聞かせたり思い通りに行動させたりといった序盤から、正しい判断ができず社会に適合できなくなる終わりまで、執拗に追い続けるのです。

特に身内や恋愛・友情関係においては執拗なガスライティングが行われることが多く、周りに打ち明けることもなく苦しんでいる被害者がたくさんいるといわれています。

ガスライティングとモラハラ・ストーカーとの違い

ガスライティングという言葉は未だ社会に浸透していないため、「モラハラ」や「ストーカー」と同義であると捉える方も少なくありません。

モラハラやストーカーとどのように違うのか、それぞれの定義を確認しておきましょう。

モラハラとの違い

モラハラとは「モラルハラスメント」の略称であり、主に言葉によって相手の尊厳を奪い、精神的に傷つける問題行動の一種です。

意見が食い違う相手に対して必要以上に声を荒げて怒鳴ったり、相手の人格を否定するような言葉を投げつけたりと、モラルが備わっている人であればしないであろう過激な言動が特徴です。

直接相手に暴力をふるうことはないものの、大きな音を立ててドアを閉める・物を壊すなどして相手へ恐怖を与える行動もモラハラの一種だといえます。

モラハラがガスライティングと異なるのは、モラハラの方が比較的問題が明るみに出やすいといった点です。

モラハラの被害者は被害を受けたことを実感しやすく、周りにも相談しやすいでしょう。

会社やクラスといった場所でのモラハラであれば、被害者よりも周囲が先に声を上げる場合も見られます。

一方のガスライティングは、被害者はもちろん周りも気が付かないようなスピードで徐々に精神を追い詰めていく点に注意が必要です。

被害者は知らず知らずのうちに加害者から離れられなくなり、気が付いたときには手遅れとなっていることも多いでしょう。

周りから見ると加害者と被害者の関係が非常に良好に見える場合もあり、なかなか問題が露呈しにくいといった危険性があります。

ストーカーとの違い

相手を自分の好きなように支配したい、といった感情は、ガスライティングだけでなくストーカーにも当てはまります。

相手が好きで仕方がない、または相手が自分のことを好いていると思い込んだ結果、行動を監視したり過度に連絡を取ったりしてしまうのがストーカーの特徴です。

中には相手が自分の恋人だと思い込んだ加害者が、被害者が異性といるのを発見し、勢い余って暴力に及ぶケースも珍しくありません。

ガスライティングもストーカー同様に相手へ強い執着を見せますが、その根底にあるのは「相手を服従させたい」といった思いであり、恋愛感情とは異なります。

ストーカーはあくまでも相手に振り向いてほしくて行うケースが多いのに対し、ガスライティングは相手の人生を破滅させ、とことん追い込むことを目的としています。

「相手に幸せになってほしい」といった思いは一切なく、嫌がらせの数々は全て自分の快楽のために行われているのが特徴です。

ガスライティングの実例

続いて、実際に起こったガスライティングの実例をご紹介します。

先程もご紹介したように、ガスライティングは被害者が自覚しにくいといった危険性があります。

これからご紹介する実例に当てはまるケースはないか、身の回りをイメージしながらご覧ください。

疑心暗鬼に陥らせる

ガスライティングで頻繁に見られるのが、何もしていない人に対して不安になるような言動を行うことで、「自分が悪いのではないか」と疑心暗鬼に陥らせる行動です。

例えばある日会社で重要な書類の紛失事件が起こったとします。

Aさんは何もしていないはずのBさんに対し、「そういえばこの前Bさんがその書類を持っていたよね」と話しかけます。

Bさんは身に覚えがないものの、Aさんがあまりにもハッキリと断言するため、「もしかしたら自分が書類をなくしたのではないか」と不安に感じてしまいます。

このように、Aさんにとって書類を紛失したのが誰であるかは関係なく、「Bさんをいじめてやろう」「困らせてやろう」といった考えだけで行動しているのが特徴です。

このような出来事が繰り返されると、Bさんは次第に自信を失い、何事にも挑戦できなくなってしまうでしょう。

わざと侵入した痕跡を残す

先程の例を引き続き見ていきましょう。

書類の紛失事件をBさんになすりつけて困らせようと考えたAさんは、事前にBさんが犯人であると疑われるように仕掛けます。

Cさんが出張に行った際に職場で配ったお土産をBさんが机に置いたのを見て、Aさんはこれをこっそりと隠してしまうのです。

Bさんはお土産がないことに気が付きますが、Cさんになくしたとはいえず、モヤモヤとした気持ちで過ごすこととなるでしょう。

そんな折に書類の紛失事件が明るみに出ます。Aさんは先程同様にBさんを疑い、同時に「前もCさんのお土産をなくしてたよね」と発言しました。

これによって職場のメンバーからは、「人からもらったものをなくすなんて、きっとBさんが書類をなくしたんだろう」といったイメージを持たれることとなるでしょう。

このように、被害者を疑心暗鬼に陥らせるため、わざと証拠を残すのもガスライティングのやり口です。

これにより、加害者から受けるガスライティングだけでなく、周りからも孤立しやすくなってしまうといった危険性があります。

偶然を装う

ガスライティングでは、被害者が加害者に精神的な依存を見せるのが特徴です。

そのためには被害者と加害者がより近しい関係になる必要があり、お互いの物理的な距離は縮まっていくでしょう。

AさんはさらにBさんを追い詰めるため、職場のメンバーと共謀してBさんの行動を監視します。

職場内だけでなく、外出先などでも偶然を装って姿を現し、Bさんのプライベートを侵食していきます。

Bさんは怪しんで職場のメンバーに相談しますが、Aさんと共謀しているメンバーが口を割ることはありません。

結果、BさんはいつもAさんに監視されていると思い込むようになり、外出自体を怖がり、ひきこもるようになってしまいました。

このとき、AさんはBさんに対し「いつも監視している」と伝えたわけではありません。あくまでもBさんが勝手な思い込みで苦しんでいる、といった状況を作り出すため、偶然を装って行動を監視しているのです。

嘘を吹き込む

AさんはBさんを孤立させ、さらに自身への依存を高めるために嘘を吹き込むようになります。

「〇〇さんがBさんのことを苦手だって言っていた」「Bさんは仕事ができないから重要な案件を任せられないと上司が言っていた」など、根も葉もない嘘を吹き込んでBさんの不安をあおります。

さらには「皆には内緒だけど、特別に教えてあげる」などと伝えることで、Bさんは周りのメンバーに相談ができなくなり、たった一人で悩むこととなってしまいました。

このような嘘はガスライティングにおいてよくあるケースであり、被害者は簡単にこの嘘を信じてしまいます。

加害者は最初から嘘を信じるような純粋な人や、周りになかなか相談できない内向的な人を狙ってガスライティングを行うのです。

行動の邪魔をする

ガスライティングの手口として最後にご紹介するのが「行動の邪魔をする」といった点です。

Bさんが職場でしようとすることを端からAさんが邪魔をしていくため、Bさんは思い通りに動くことができません。

それどころかAさんの指示通りに動くよう強制され、いつしかAさんがいなければ何もできないようになってしまうのです。

関連記事:マイノリティ・マジョリティとは? 多様な社会の理解を深めるために

ガスライティングの被害者への影響

ガスライティングでは、ときに被害者に対し社会復帰できないレベルの重大な影響が及ぶ可能性があります。

こういった最悪のケースを防ぐためにも、自身や周囲がガスライティングの可能性を疑い、日々確認しながら過ごすことが大切です。

精神的影響とトラウマ

ガスライティングの被害者は自身を信じることができなくなり、自分が何をすれば良いのか、どう生きていけば良いのか分からないといった不安に襲われることとなります。

自分で自分の意思を決められないため、職場や学校でのコミュニケーションがうまく取れなくなり、結果として外出できず引きこもりになってしまうケースも少なくありません。

こうしたガスライティングの被害者は、加害者による抑圧が終わった後も、しばしば被害についてフラッシュバックしてしまうことがあります。

嫌な思いをした場所に足を踏み入れることができなくなったり、パニック症状やうつ症状が現れたりと、精神的にも身体的にも弊害が起こってしまうでしょう。

長期的な健康への影響

ガスライティングの被害者は精神疾患を抱えやすいほか、不眠・イライラ・焦り・便秘や下痢といった症状が慢性的に現れるようになったり、思うように食事がとれなくなったりする場合があります。

こういった状況が続くと健康を害し、様々な病気にかかりやすくなってしまうでしょう。

外出の機会が減ると日光を浴びる回数が減り、骨や歯がもろくなったり、皮膚病にかかりやすくなったりする可能性が高まります。

一度でもガスライティングによる被害を受けてしまうと、被害者はこういった身体症状が現れていても、すぐに医療機関を受診できない場合があります。

一人暮らしなどで周りに頼れる人がいない場合や、周りに不調を隠してしまう場合などは特に、症状が長引く可能性が高いといえます。

社会的孤立

ガスライティングでは加害者が被害者を孤立させる目的で様々な行動を起こします。

辛いことがあっても頼る人がおらず、結果として加害者に依存するしかない状態を作り上げているのです。

周りがガスライティングに気が付かなければ、被害者は永遠と一人で苦しむことになるでしょう。

また、加害者の巧妙な手口によって孤立した被害者は、自分だけでなく周りも信用できなくなってしまいます。

うまくいって加害者とは別の環境に移動できたとしても、心から周りを信じることができず、結果として孤立してしまうケースが多々見られます。

ガスライティングに仕返しすることはできる?

ガスライティングを受けていることに気が付いたり、周りにいる人が被害者なのではないかと感じたりしたとき、誰でも一度は「仕返しをしたらいいのではないか」と考えることでしょう。

ガスライティングに対し仕返しをすることは可能なのか、リスクと共にご紹介します。

仕返しのリスク

ガスライティングの加害者に対し、同じような方法で仕返しをすることはおすすめできません。

何故なら加害者は既に被害者に対して優位に立っていると思い込んでおり、仕返しをするようなそぶりを見せると直ちに攻撃を開始してくると考えられるためです。

今までよりも強い言葉でなじったり、周りから孤立させたりするだけでなく、今度は暴力などを用いて支配しようとするかもしれません。

また、被害者が加害者に仕返しをしたことが原因で、「喧嘩両成敗」となってしまう可能性があります。

周りに相談しても「どっちも悪いね」と済まされてしまい、被害者の無念は晴れないでしょう。

仕返しを考える前にできること

ガスライティングに対しては、仕返しをする前にまず「周りに相談」することが大切です。

なるべく加害者から距離のある知人に、第三者目線で判断してもらうと良いでしょう。

時には精神科医や臨床心理士・カウンセラーなど、専門家に協力を求めるのも大切です。

加害者の言動が度を過ぎていると感じたり、距離を取ろうとしてもうまくいかなかったりする場合は、法的措置を検討するのも一つの手です。

辛い現状を変えるため、受けた被害は全て証拠を残しておきましょう。

チャットのトーク画面を保存したり、音声データを残したり、壊されたものをそのまま保管しておいたりするのも重要です。

ガスライティングから身を守るための対処法

ガスライティングを受けたと感じたときは、ただちに立ち向かうのではなく、まず自分の身を守る行動をとることが大切です。

これからご紹介する5つの対処法を頭に入れておき、万が一の際にしっかりと判断できるように心掛けておきましょう。

1.第三者に助けを求める

ガスライティングは加害者と被害者が一対一の関係になったり、複数人の加害者に対し少数の被害者が攻撃を受けたりすることが多いとされています。

ガスライティングに当てはまる行動を見たり、実際に受けたりした場合は、すぐに第三者の助けを借りましょう。

先程もご紹介したように、必ずしも加害者に近しい人を選ぶ必要はありません。

時には家族を、またある時には上司や先生など立場が上の人を巻き込んで、加害者の言動をチェックしてもらうことが大切です。

2.起きやすい場所を避ける

ガスライティングは個室などの閉鎖空間で起こることが多いため、加害者と二人きりになるような状況をできるだけ避けるのがおすすめです。

自分のいない間に何かされているのではないかと心配な方は、自分のデスクやロッカーにしっかりと鍵をかけるなどの対策を行うのも良いでしょう。

集団で行うガスライティングを避けるためには、一定期間その集団から離れてみても良いでしょう。

普段一緒にいるグループから少しの間離れたり、別の人と一緒にいるようにしたりするだけで、被害を抑えることに繋がります。

加害者が家族や友人内にいる場合は、プライベートの時間をしっかりと確保し、なるべく同じ空間で過ごさないよう工夫することをおすすめします。

3.加害者を無視する

ガスライティングの被害者になりやすいのは、相手の発言を無視できず、つい言うことを聞いてしまう心の優しい人です。

どんなにひどいことを言われていても強く反発できず、加害者に自信を与えてしまうでしょう。

嫌なことをされたとき、加害者を無視する強さを持つことも大切です。嫌なことをされてまで、相手に嫌われないようにと振舞うのは得策ではありません。

さりげなく相手から距離を取ったり、嫌な話題を変えたりするだけでも、ガスライティングの被害を最小限に抑えられるでしょう。

4.証拠を集める

最終手段として専門家に相談するため、ガスライティングで受けた被害は全て証拠を集めておくことが大切です。

メッセージや写真・録音など、様々な形で証拠を残しておくことで、被害の全貌を明らかにすることができます。

加害者が無意識で行っていたことも含めてしっかりと責任を負わせるためにも、辛い中ではあるものの、証拠を失ってしまわないように注意しましょう。

こういった精神的被害は、被害者の日記も証拠になる場合があります。

その日されたことや嫌だったことを時系列順に書き留め、風化させないように保管しておきましょう。

5.専門家・専門機関への相談

被害が甚大な場合や、加害者に更生の兆しが見られない場合は、専門家へ相談することをおすすめします。

既に被害者に身体的・精神的症状が出ている場合は、精神科や心療内科を受診しましょう。

医薬品の服用やカウンセリングなど、被害者一人ひとりに合った治療を選択できます。

また、社内でのトラブルは上司や人事へ、家庭内でのトラブルはDV支援施設など、それぞれ役割の異なる施設がたくさんあります。

どこに相談すべきか分からない方は、弁護士に話を聞いてもらうのもおすすめです。

関連記事:人間関係が「めんどくさい」「疲れた」と感じる心理や対処法を解説

まとめ

ガスライティングは一人の被害者の人生を狂わせてしまう悪質な行為です。

自身が被害を受けないように注意するだけでなく、周りに苦しんでいる人がいないかどうか確認しておくのも大切です。

ガスライティングの特徴や実例・困ったときの相談先などをイメージし、万が一の際に備えましょう。

日本におけるゴミ問題の現状は?環境への影響やわたしたちにもできることを紹介

私たちが地球上に暮らす上で見て見ぬふりはできない「ゴミ問題」

うずたかく積まれたゴミが問題となっている海外諸国の映像を見て、どこか他人事のように感じている方も多いのではないでしょうか。

私たち日本人もゴミ問題とは切っても切り離せない関係であり、一人ひとりが意識していかなければならない課題の一つです。

今回は日本におけるゴミ問題について、詳しい現状や原因・今後私たちが行わなければならない取り組みについてご紹介します。

近年世界各国で行われているゴミ問題への対策を参考に、自分にできることを模索していきましょう。

ゴミ問題とは?

一言で「ゴミ問題」といっても、その種類は様々です。ありとあらゆる問題を含め、一人ひとりにできることを検討していかなければなりません。

具体的には以下のような問題が挙げられますが、これらは氷山の一角であり、全ての問題点を網羅できているわけではないでしょう。

- ゴミの焼却時に出る温室効果ガスによる地球温暖化

- 自動車や船の排気ガスによる環境汚染

- 海洋ゴミの蓄積による生態系への悪影響

- ポイ捨てや不法投棄などによる公衆衛生の悪化

- ゴミの焼却に関する費用や設備の問題

- 燃やせないゴミの埋立地不足

例えばゴミの焼却場に関する費用や、燃やせないゴミの埋立地不足などの問題点を、私たち個人がすぐに解決するのは難しいことです。

これらの問題は社会全体で取り組むべきであり、これまでも長い年月をかけて各自治体が頭を悩ませています。

一方、海洋ゴミやポイ捨て・不法投棄などは、私たち一人ひとりの心掛けで確実にゴミの数を減らすことができます。

もちろんすぐに現状を変えることはできませんが、いくら社会全体で解決策を講じても、一人ひとりの意識が伴っていなければ解決には至らないでしょう。

関連記事:グレートリセットがもたらす変革とは?経済・環境・社会の未来

日本のゴミ問題の現状

そもそもかつての日本には、限られたものを修理しながら長く使う習慣がありました。

食材や日用品などの消耗品以外は頻繁に買い替えることはなく、専門の修理業者も今より多かったといわれています。

そんな日本が、今は大きなゴミ問題を抱えているのはなぜなのでしょうか。

2024年現在、日本では「電子廃棄物」によるゴミの量が増え続けています。

これは主にスマートフォンやタブレットによるものであり、国民一人ひとりがこのような電子機器を所有するようになったことから、必然的にゴミの量が増えたと考えられます。

電子廃棄物は一般の燃やせるゴミと同じように廃棄できないため、処理には多額の費用と人材・設備が必要となっています。

また、日常的に出るゴミの排出量も見て見ぬふりはできません。

特に顕著なのは食品ロスで、2024年に農林水産省から発表された2022年度の食品ロスは472万トンにも及ぶといわれています。

1人当たりに換算すると年で38kgもの食品を捨てていることになり、どれだけ多くの食材が無駄になっているかが分かるでしょう。

これらの多くは燃やせるゴミとして焼却されますが、最終的に残った灰は最終処分場へ送られ、今もその体積を圧迫し続けています。

焼却時には多くの温室効果ガスが発生するため、地球温暖化の加速に繋がっているのも大きな問題の一つです。

もちろん、燃やせないゴミの埋立地が不足している問題も見逃せません。日本は国土が狭いため、広大な埋立地を用意することができません。

現在使用している埋立地を含め、2040年にはゴミを処分する場所がなくなるといわれています。

埋立地を新たに作るには土地関係者の理解を得られなければならないため、気軽に別の場所へ移すこともできません。

今ある埋立地をできるだけ長く使うため、家庭や事業所から出るゴミを減らしたり、リサイクルに回したりといった工夫が必要といえます。

ゴミ問題の原因

様々な問題が絡み合い、世界全体の課題となっているゴミ問題。その中でも大きな割合を占めている原因についてご紹介します。

大量生産・大量消費

先程もご紹介したように、かつての日本は今あるものを大切に使う習慣が根付いており、職人によって作られたものを必要なときにだけ購入する、といった生活スタイルが主流でした。

ものが壊れてしまったときはまず「直す」ことを選び、すぐに捨てるようなものはほとんどありませんでした。

これに対し現在はというと、スーパーなどの店舗ではいつ訪れてもずらりと製品が並び、消費者がいつでも購入できるように準備されています。

中には購入されないまま消費期限を迎え、廃棄されてしまうものもあるでしょう。

こういった大量生産による過剰な供給が、ゴミ問題を引き起こす一つの要因といえます。

また、大量生産に伴い、消費者自身がものを大量に消費するようになったのも原因の一つです。

特に食品や日用品など安価に購入できるものは、必要以上に購入し、不要となったら気軽に廃棄を選ぶ人が増えています。

使いきれずにゴミとして捨ててしまう食材がある方や、ティッシュペーパーや割り箸など最終的にゴミとなるものを日常的に使っている方も多いのではないでしょうか。

こういった大量消費を控え、本当に必要なものだけを購入したり、繰り返し使えるものを選んだりといった工夫が大切だといえます。

自然災害の増加

日本は災害大国ともいわれており、地震や台風による豪雨災害などが多い国の一つです。

海に面した地域では津波による被害を受けたり、山や川の近くでは土砂災害や洪水が起こったりと、どこに住んでいても常に災害の危険が付きまとうでしょう。

こういった災害とゴミ問題は一見関係がないようにも見えるでしょう。

現実では災害によって家屋が倒壊したり道が崩れたりすることによって、多くの廃棄物が生まれます。

これらのほとんどは焼却できず、埋立地に運ばれて体積を圧迫するでしょう。

現在使用されている埋立地の残余年数は、あくまでも家庭や事業所から出たゴミを処分することを想定して計算されたものです。

これに加え大きな災害が起こってしまうと、埋立地の多くで残余年数が減り、さらなる問題が起こる可能性が高まります。

台風による豪雨災害などは、地球温暖化が加速することでも起こりやすくなるといわれています。

豪雨災害によりゴミが増えるだけでなく、最悪の場合は命を落とす危険性もあるため、こういった意味でも地球温暖化を軽く見てはなりません。

食品ロス

世界の中には今日食べるものすらない人々がいるのに対し、日本では多くの食品ロスが生まれています。

私たち個人が家庭で出すゴミのほか、店頭で売れ残り廃棄される製品や、飲食店で食べ残された食材の分も含まれています。

特に予約販売がメインとなるクリスマスケーキや恵方巻などの季節商品は、該当する日にちが1日過ぎるだけで売れなくなるため、食品ロスになりやすいことでも有名です。

こういった食品ロスがやがてゴミになり、地球温暖化や埋立地の不足問題となるのはご存じのとおりです。

また、このままの状態が続くと将来人口が急激に増加したり、大災害が起きてインフラが機能しなくなったりした場合、深刻な食糧不足になる可能性もあるでしょう。

食材は食べきれる分を選んで購入し、冷凍など食材を廃棄せずに済む工夫を心掛けながら、日々の食品ロスを少しでも減らすことが大切です。

ゴミ問題が及ぼす環境への影響

ゴミが多く出ると環境に悪い、というイメージがあっても、具体的にどのような影響を及ぼしているかまで詳細に想像するのは難しいものです。

私たちの知らないところでどのような悪影響が出ているのか、詳しく知っておきましょう。

地球温暖化

先程から度々触れているように、ゴミを燃やす際に出る温室効果ガスによって、地球温暖化が加速することは有名です。

温室効果ガスの主な成分は二酸化炭素であり、これが地球の大気を覆ってしまうと、地熱がこもって大気の温度が上がってしまいます。

南極など寒冷地の氷が解けて海面が上昇したり、植物の不足によって生態系に異常が生じたりと、様々な面で悪影響を及ぼしてしまうでしょう。

私たち人間にとっても、地球温暖化は切り離せない問題の一つです。

数十年前は夏であっても気温が30℃に満たない日が多かったにも関わらず、近年は40℃に達する日が出てくるなど、屋外での活動が難しい気温が続いています。

エアコンなどの機器を正しく使わずにいたり、水分や塩分が不足したりすることで、熱中症により命を落とす方も増加しています。

土壌汚染

ゴミを焼却した後に残る灰や燃やせないゴミなどは、圧縮されて埋め立てられるのが一般的です。

安全に配慮して埋め立てられているとはいえ、時間をかけて有害物質が土壌に染み込み、付近を汚染する可能性も高いといわれています。

土壌汚染は埋め立ててからすぐに影響が出るものではなく、日々少しずつ広がりを見せるため、私たちが気づいたときには既に手の施しようがない状態にまで進んでしまう点に注意しなければなりません。

汚染された土壌に雨が降って水が染み込むと、有害物質を含んだ水が低地へと流れ、やがて広範囲を汚染することとなります。

作物が育たなくなったり、付近の水質を汚染したりする可能性があり、私たちの健康にも悪影響となるでしょう。

海洋汚染

一見どこまでも綺麗に広がっているように見える海ですが、実は多くの海洋ゴミが漂い、生態系に影響を及ぼしています。

海の生き物がプラスチックなどの海洋ゴミを食べたり、ネットに絡まったりして命を落とすケースも珍しくありません。

こういった海洋ゴミの多くは、元々私たちの家庭から出たゴミが街に捨てられ、山から川へ、川から海へと流れ着いたものです。

周りに海がないからといって、海洋汚染と関係がないわけではないことを覚えておきましょう。

自然環境破壊

燃やせるゴミは温室効果ガスを放出して地球温暖化を加速し、燃やせないゴミは埋立地を圧迫したり土壌を汚染したりするなど、様々な場面で環境に悪影響を与えています。

ゴミ処理場や埋立地を開拓するために森林を伐採したり、有害物質の含まれた土壌を放置したりすると、そこに住んでいた生き物は住処を追われて路頭に彷徨うことになるでしょう。

食べ物が足りずに人里に下りてきたクマやサルなどが、人間を傷つけて殺処分されるケースも珍しいことではありません。

また、山間部や海沿いなどで問題となっているのが不法投棄です。冷蔵庫やテレビなどの大型家電を中心に、廃棄する際に必要な料金を出し渋り、目の付きにくいところへ捨てていく人が後を絶ちません。

中には自動車など、簡単に撤去できないものまで捨てられていることもあります。

不法投棄されたゴミが自然に還ることはないため、誰かが気づいて処分するまでは変わらずに放置されることとなるでしょう。

動物が触って怪我をしたり、土壌汚染や水質汚染に繋がったりする可能性も高く、自然環境を破壊する大きな一因となっています。

関連記事:リデュースとは?リユース・リサイクルとの違いやそれぞれができることを解説

ゴミ問題解決のためにできること

ゴミ問題を解決するためには、「5R」を生活に取り入れることが大切です。

かつてはリデュース・リユース・リサイクルを中心とした「3R」が推進されてきましたが、近年はリフューズ・リペアを加えた5Rとして生まれ変わっています。

それぞれの内容を詳しく知り、自分にできることを検討してみましょう。

リデュース(Reduce)

リデュースは「ゴミを発生させるのを防ぐ」ことです。

必要以上にものを購入してゴミにしてしまったり、食べきれない量のメニューを頼んだりせず、自分から出るゴミの量を減らすように努めましょう。

必要とする期間が限られているものは中古品やレンタル品で賄ったり、本体に詰替えられるタイプの洗剤やシャンプーを使ったりするのも良いでしょう。

リユース(Reuse)

リユースは「繰り返し使う」ことを指します。1回だけ使ってすぐに捨ててしまうのではなく、形を変えて利用できないか検討してみましょう。

たくさん使って古くなってしまった衣類を雑巾として再利用したり、子どもが成長して使わなくなってしまったおもちゃをリユースショップへ売却したりと、一つひとつのものを少しでも長く使ってあげることが大切です。

リサイクル(Recycle)

リサイクルは「再生して利用する」という意味を持ちます。

ペットボトルや古紙などが主な資源であり、同じペットボトルとして使われることもあれば、トイレットペーパーやスタッキングボックス・衣類などに生まれ変わることもあります。

こうしたリサイクル製品を生み出すためには、私たち消費者が資源ゴミをしっかりと分別し、清潔な状態で出すことが重要です。

リフューズ(Refuse)

リフューズは「不要なものをもらわない(断る)」という意味の言葉です。

つい食べきれない量の食材をもらってしまったり、無料だからと割り箸や試供品をたくさん持ってきてしまったりする方も多いのではないでしょうか。

こういった不用品によるゴミの発生を防ぐため、マイバッグを持参してビニール袋の購入を控えたり、最低限の包装で販売されているものを選んだりすると良いでしょう。

リペア(Repair)

リペアは「直しながら長く使う」ことを指します。安価なものであればあるほど、気軽に捨てて新しいものを購入したくなってしまう方が多いはず。

接着剤などを使って自力で直したり、修理業者に依頼したりしながら、一つのものに愛着をもって長く使ってみてはいかがでしょうか。

ものの寿命が長くなる分、普段使っているものよりも少しランクの高いリッチなものを選べるようにもなるはずです。

ゴミ問題に対する世界の取り組み

最後に、日本をはじめとする世界各国では、ゴミ問題に対してどのような取り組みが行われているのかを確認してみましょう。

未だ日本が取り入れていない対策を知っておくことで、個人でできる取り組みも増えるはずです。

日本

日本では先ほどご紹介した「5R運動」を中心として、個人はもちろん各企業がゴミの削減に向けて取り組んでいます。

現在問題視されているゴミの約半分は一般家庭から、そして約半分は企業から出ているため、各々が削減に向けて取り組む必要があります。

ビニール袋の有料化を始め、私たち一般市民の目にも分かりやすいところで対策が始まっているのもポイントです。

アメリカ

アメリカではリデュース・リユース・リサイクルの3Rに加え、「ロット」と呼ばれる行動を勧めています。

これは「腐る」という意味の単語であり、主に生ゴミを腐らせ、土壌に還すことでゴミを削減する目的で行われているものです。

生ゴミだけを腐らせることで土壌汚染を防ぐとともに、肥料として食物の育成に活用できるため、まさに一石二鳥の取り組みといえるでしょう。

スウェーデン

日本では多くのゴミが埋め立てられて問題となっていますが、スウェーデンでは家庭ゴミのうち埋め立てられるのはわずか1%程度であり、埋立地の圧迫などの問題も起こっていないといわれています。

これはほとんどのゴミがリサイクルに回っているためであり、さらにリサイクル時に出る熱などを利用した発電機能を使い、エネルギーの無駄遣いを減らしているのもポイントです。

空き缶やペットボトルなどはデポジット制を導入しており、製品を購入する際に一部の料金を負担し、飲み終わったボトルを返却する際に返金を受けることで、ゴミの発生を防いでいます。

シンガポール

世界一清潔な国としても知られるシンガポールでは、ゴミのポイ捨てや不法投棄に重い罰金刑があるなど、ゴミ問題に対し積極的に取り組んでいます。

民間のアパートなどには特殊なゴミ収集システムが備わっており、空気の力で捨てたゴミを処理場まで運ぶことができ、人件費や環境汚染を最低限に抑えられているのが特徴です。

中国

人口が多く、その分出るゴミの量が多いことで知られる中国。

これまでは埋め立てによるゴミ処理が一般的でしたが、近年は埋立地の不足などを背景に、焼却によるゴミ処理方法への移行が進められています。

これまで各地域でバラバラだった条例を一つにまとめ、リサイクルの方法などを統一したことで、ゴミの削減に向けて住民たちの意欲も高まりつつあります。

ベトナム

ベトナムでは、事業所から出たゴミは全て生産者が責任を負う形を取っており、産業廃棄物の削減を目指しています。

一方で一般家庭にゴミの分別方法が浸透しきっていないため、プラスチックなど再生可能な素材がゴミとして出されてしまい、深刻な問題となっています。

現時点ではプラスチックゴミのおよそ7割が埋め立て処理されているといわれており、今後の発展に期待が寄せられています。

まとめ

日本はもちろん世界各国で取り組むべきゴミ問題。さらにいえば、私たち一人ひとりがゴミを減らす工夫をすることで、地球を守ることに繋がるでしょう。

人間はもちろん動物や植物も含めたすべての命が過ごしやすい環境を作るため、5Rを中心に自分にできることを模索していきましょう。

リデュースとは?リユース・リサイクルとの違いやそれぞれができることを解説

誰もが聞いたことがあるであろう「地球温暖化問題」ですが、誰もが日々の生活の中で地球温暖化対策ができているかといわれればそうではないでしょう。

地球全体という大きな問題であるのと同時に、私たち一人ひとりが意識を正し、環境のために行動しなければなりません。

今回は私たち個人が環境のために行える行動の一つ「リデュース」についてご紹介します。

具体的にどんな行動をとるべきなのか、また「3R」であるリユースやリサイクルとの違いにも触れていきましょう。

リデュース(Reduce)とは?

「Reduce(リデュース)」とは、直訳すると「減らす」という意味の単語です。

環境問題においては、ゴミの出る量を減らすといった意味を持ち、私たち一人ひとりが意識しなければならない行動の一つです。

そもそも地球温暖化は様々な要因が重なってできていますが、その内の一つが「ゴミを償却する際に出る温室効果ガス」であるといわれています。

ゴミを正しく分別したり、不要なものを購入しないよう工夫したりといった取り組みに加え、そもそもゴミになるものを持たないといったリデュースの考え方が重要となります。

日本ではほとんどの地域でゴミ袋の購入に別途費用がかかる仕組みとなっているため、ゴミの量を減らすことで、家計の助けにもなるでしょう。

リデュース・リユース・リサイクル(3R)の違いや意味は?

小中学生の頃に教科書で学んだことがあるであろう「3R」。ゴミによる環境問題に関する対策として重要な考え方であり、先ほどご紹介したリデュースに加えリユース・リサイクルが当てはまります。

近年はここに「リフューズ(不要なものをもらわない)」や「リペア(修理しながら長く使う)」といったRを加え、5Rとして考えられることも増えてきました。

今回はこの中から、ゴミ問題の中心となる「3R」に関して詳しく見ていきましょう。

それぞれの違いを知り、生活の中で無意識に実践できるように学んでおくことをおすすめします。

リユース(Reuse)とは?

「Reuse(リユース)」とは、直訳すると「再利用」といった意味の単語です。

使い終わったものをそのままゴミとして出してしまうのではなく、洗ったり形を変えたりして再び使えるように工夫するといった意味を持ちます。

上の子が着た衣類を下の子が使うことも、不要なチラシを折ってゴミ箱して活用することもリユースの一部といえるでしょう。

3Rのうち、最初に取り組むべきだといえるのが「リデュース」、そして次が「リユース」です。

まずは自分の元から出るゴミを減らす努力をし、続けてゴミとして出す前に再度利用できないかを検討しましょう。

ものがものとして使われた後、さらなる使い道を探すことで、今あるものを大切にできるのもメリットといえます。

愛着のあるものはもちろん、普段であればすぐに捨ててしまうようなものを再利用することで、新たな出費を減らせるのもポイントです。

リサイクル(Recycle)とは?

「Recycle(リサイクル)」とは、「再循環」といった意味を持ちます。

ペットボトルや新聞紙などは、リサイクルされて再び製品として生まれ変わることを知っている方も多いのではないでしょうか。

ペットボトルが再びペットボトルとして使われるだけでなく、細かく粉砕した後に文具や衣類に生まれ変わることも多く、リサイクルの可能性は日々広がりを見せています。

リサイクルをする際にもっとも重要なのは、私たち一人ひとりが正しくゴミを分別し、決まったタイミングで捨てることです。

ペットボトルの回収はラベルやキャップを外して中を綺麗に洗い、乾かした状態で回収に出すのがベストです。

そのほかにも、空き瓶を色ごとに分けたり、新聞紙と雑誌を細かく分別したりと、決められたルールをしっかりと守る必要があります。

回収に出した資源ゴミを、実際にリサイクルをするのは業者の方々です。

しかしリサイクルは私たちの生活からスタートしていることを念頭に置き、限られた資源を効率的に利用できるように工夫しましょう。

関連記事:自然と共存して生きること。ドキュメンタリー映画『ビッグ・リトル・ファーム』 レビュー

リデュースを行うメリット

「リデュースを行うと良い」と頭では分かっていても、実際にどんなメリットがあるのか意識して行動できる方はそれほど多くありません。

リデュースを行うことで環境にどんな影響を与えられるのか、その具体例を知っておきましょう。

エネルギーの使用を抑える

私たちが普段使っているものは、全て作る際にエネルギーを必要としています。

食べ物も、日用品も、娯楽品も全て、何らかのエネルギーを消費することで形づくられているといえるでしょう。

もちろん必要なものを必要なだけ作ることは重要ですが、過剰消費を抑えエネルギーを節約することで、ものづくりの観点からも地球環境へ貢献できます。

また、不要となったものをゴミとして出す際もエネルギーが消費されています。

燃やせるゴミはゴミ自身が燃料となって燃えることで効率的に焼却されていますが、温度が適温に達しないときなどは灯油や都市ガスといった補助燃料が使われています。

リデュースによってゴミが減ることで、こういった補助燃料の消費も減り、限りある資源を大切に使えるでしょう。

二酸化炭素排出を抑える

私たちが出したゴミが、一体どのように処理されているのかご存じでしょうか。

リサイクルされる資源ゴミは各工場でそれぞれの姿へと生まれ変わりますが、燃やせるゴミや燃やせないゴミはそのままゴミとして処理されることとなります。

燃やせるゴミはまとめて焼却され、燃やせないゴミは埋立地へと運ばれ、ものとしての生涯を終えるのです。

燃やして終わりであれば環境に影響を与えることもなく、誰もが好きなようにゴミを出すことでしょう。

しかしゴミを燃やす際には「二酸化炭素」を中心とする温室効果ガスが発生し、地熱が放出されるのを邪魔してしまいます。

結果地表は徐々に温められ、海面上昇や生態系の異常などさまざまなトラブルを引き起こすのです。

つまり、リデュースによってゴミの量が減ると、必要以上に二酸化炭素が増えるのを防ぎ、結果として地球温暖化を食い止める効果が期待できます。

森林を伐採して植物による二酸化炭素の使用が制限されたり、自動車や船などの乗り物から二酸化炭素を含む排気ガスが放出されていたりと、地球温暖化を加速させる要因には様々なものがあります。

とはいえ明日から急に森林伐採や自動車の利用をやめることはできないため、私たち個人でもできる方法を探すことが大切です。

リデュースによってゴミの量を減らすことは、一般人でも取り組みやすい地球温暖化対策といえるでしょう。

省資源化によるコスト削減

ゴミを減らすということは、すなわち「無駄なものを作らずに済む」ということでもあります。

私たちが使い捨ての割り箸やスプーン・フォークなどを使う機会が減ると、生産量が減り、資源を無駄に消費することがなくなります。

割り箸やスプーン・フォークを作るために使っていたコストを抑え、別の製品に回すことも可能となるでしょう。

また、私たち日本人には「おもてなしの心」が備わっているため、どうしても入念な梱包でお客様に安心してもらうよう努力したり、丁寧に書かれた取扱説明書を付けたりといった工夫をする企業が多く見られます。

ここにリデュースの考え方を取り入れることで、梱包は必要最低限になったり、取り扱い説明書が簡素で分かりやすいものになったりと、紙資源に関するコストの削減に繋がるはずです。

ごみ処理費用削減

私たちがゴミを出すときに使うゴミ袋は、製品本体の価格に加え、「ゴミ証紙代」として処理費用が上乗せされています。

各自治体はこの証紙代の中からゴミの処理にかかる費用を捻出し、私たちの出したゴミを適切な形で処理してくれています。

リデュースの考え方を多くの人が取り入れることで、ゴミの量が減り、処理場や自治体の負担軽減に繋がります。

結果としてゴミの処理にかかる費用が減り、私たちが負担する証紙代の軽減を目指せるでしょう。

わたしたちができるリデュースの取り組み

私たち一般人がすぐにでもできる取り組みがリデュースであり、3Rの中でも最初に取り組むべき課題だとされています。

生活の中でリデュースをどのように実現していくべきなのか、それぞれのシーンごとに具体例をご紹介します。

外出時にできるリデュース

外出時に意識したいリデュースは、まず「購入したものを無駄にしない」ことが大切です。

ランチやディナーで出た食事を残さずに食べきったり、目に付いたものを買うときは本当に必要かどうか一度検討したりと、後々ゴミに繋がる行動を減らすよう心掛けましょう。

ランチやディナーの量が多く残してしまいがちな方は、自宅からお弁当を持参するのもおすすめです。

また、外出時に出やすいゴミの例として挙げられるのが、ストローや紙ナプキン・使い捨ておしぼりなどです。

これらはマイストローやハンカチなどを持ち歩くことでゴミとして捨てられることを防げるでしょう。

買い物時にできるリデュース

買い物の際にどんなリデュースができるかというと、まずは普段から使っている日用品を「エコ」を謳った製品に変えてみるのがおすすめです。

詰替え用品などプラスチックを削減できるものや、リサイクル素材からできたもの、綺麗に洗うことで再びリサイクルできるものなど様々な製品が売られています。

こういった製品を積極的に選ぶことで、ゴミとして出るものを減らし、リデュースとしてのメリットが得られるでしょう。

また、近年急激に浸透しつつある「マイバッグ」も効果的です。

レジ袋の利用を極力抑え、何度も再利用できるマイバッグを使うことで、ゴミとして捨てられてしまうプラスチックの削減に繋がります。

気分の上がるようなデザインのエコバッグを一つ持っているだけで、普段のショッピングをさらに楽しめるのではないでしょうか。

自宅でできるリデュース

自宅で出るゴミを極力抑えるには、外出時にできるリデュースの中でもご紹介したように、食事をできるだけ残さず食べるといった取り組みが大切です。

出来上がった料理を完食するだけでなく、野菜を皮ごと使ったり、プラスチックのトレイを洗ってリサイクルに出したりと、1回の料理でも様々な場面でゴミを削減できます。

生ゴミは乾燥させて体積を減らしたり、畑にまいて堆肥として使ったりすることで、さらなるリデュースが期待できます。

加えて、整理整頓を心掛ける際に難しいのが「不用品の選別」です。

リデュースの観点においては、使えそうなものは直しながらなるべく長く使い、ものを大切に扱うことが大切です。

整理整頓を目指す際は「一年間使わないものは処分する」といわれることもありますが、やみくもに捨ててしまうのではなく、最後まで使い道を模索してみるのがおすすめです。

まとめ

私たち一人ひとりが心がけることで初めて意味を持つ「3R」。

その中でもっとも先に行うべきとされる「リデュース」は、今後の環境をより良くするために必要不可欠な考え方です。

意識しなくても生活に取り入れられるよう、具体例を元にリデュースのイメージを膨らませてみてはいかがでしょうか。

リフューズの意味は?具体例やメリットについて解説

地球温暖化など様々な環境破壊が進んでいる現代では、私たち一人ひとりが環境へ意識を向け、できることをしていかなければなりません。

中でも「3R」や「5R」などの考え方を抑えておくと、子どもから大人まで多くの方が分かりやすく環境問題に取り組めるでしょう。

今回はその中でも詳しく意味を知らない方も多い「Refuse(リフューズ)」について、意味や具体例を挙げながらご紹介します。

リフューズの考え方をスムーズに取り入れるために、自身の生活をイメージしながらチェックしていきましょう。

リフューズ(Refuse)とは?意味と基本的な考え方

「Refuse(リフューズ)」という単語は、直訳すると「拒否する」といった意味になります。

環境問題におけるリフューズは、そもそもゴミになるようなものを購入したり受け取ったりせず、家の中に不要なものを持ち込まないといった意味を持ちます。

捨てるかどうか悩むのではなく、そもそもゴミになるものが少ないため、家の中を綺麗に保ちやすいといったメリットがあります。

そもそもリフューズを含む「5R」と呼ばれる考え方は、それぞれの方法を用いてゴミを減らすためのものです。

燃やせるゴミは燃やす際に出る温室効果ガスが地球温暖化を促進してしまうことが問題視されており、燃やせないゴミは埋立地の不足や土壌の汚染などがリスクとして挙げられます。

リフューズの考え方を生活に取り入れることで、これらのゴミ問題を軽減し、長い目で見れば地球を守ることに繋がるでしょう。

リフューズ(Refuse)以外の5Rとは

最初はリデュース・リユース・リサイクルの頭文字をとって「3R」と呼ばれていた環境問題における行動指針ですが、近年は先ほど触れたリフューズに加え、リペアを追加した「5R」が最適だといわれています。

企業や団体が取り入れるのはもちろん、私たち個人が積極的に行動しなければ、地球全体の環境を変えることはできないでしょう。

5Rそれぞれの意味と行動を知り、意識せずともできるよう工夫してみてはいかがでしょうか。

リデュース(Reduce)

「Reduce(リデュース)」とは、ゴミの量を減らして地球環境を守るための考え方です。

ゴミになるものを買ったりもらったりしない、といった意味のリフューズと似ていますが、リデュースは無駄なものを買うのを控えるだけでなく、今あるものを限りあるまで使ったり、同じものを買う場合でもゴミが出ないように工夫したりといった考え方も含まれます。

例えば、新しいコスメが出るとついすぐに購入してしまい、まだ使えるはずだった古いコスメがゴミになってしまうこともあるのではないでしょうか。

流行に左右されず今あるものを使いきってから新しい製品を購入することも、立派なリデュースの取り組みです。

また、私たちの身の回りには常に食べ物が溢れているため、つい食べられる分以上の食材を購入して腐らせてしまったり、食べきれなかった分を生ゴミとして出してしまったりしがちです。

買い物の際は必要なものをメモに書いてから行ったり、食材を小分けにして冷凍することで作りすぎを防いだりと、リデュースの考え方を取り入れてみると良いでしょう。

リユース(Reuse)

「Reuse(リユース)」とは、今あるものを寿命が来るまで長く使うことで、結果としてゴミを減らすといった考え方です。

リデュースの際に触れた内容と一部重複する部分がありますが、不要になったものをすぐに捨てるのではなくフリマアプリに出品してみたり、汚れを拭き取るためにティッシュペーパーではなく布巾を使ったりする行動も当てはまります。

やむを得ずものを購入する際は、繰り返し使える寿命の長いものを選び、愛着が湧くまで大切に使いましょう。

近年はリユースショップも多数登場しており、不要なものを売るだけでなく、その中でまだ使えそうなものを購入しながら過ごすこともできます。

特に衣類や食器などは不用品として売られていることも多いため、新品を購入する前に一度チェックしてみてはいかがでしょうか。

リサイクル(Recycle)

5Rの中でもひときわ有名であり、子どもから大人まで多くの方が耳にしたことがあるであろう「Recycle(リサイクル」。

不要になったものを粉砕して別のものとして生まれ変わらせたり、ゴミを燃やす過程で出る熱を動力に発電したりといった行動が当てはまります。

ペットボトルや空き缶・空きビンなど、資源ゴミとして回収されるものはいずれも新たな姿に生まれ変わるために集められているのです。

私たちが出すゴミは燃えるゴミ・プラスチックゴミ・燃えないゴミ・資源ゴミなどに分けられていますが、これらは全て行き先が異なるため、しっかりと分別しなければなりません。

プラスチックゴミや資源ゴミに異なるものが含まれていると、正しくリサイクルができなくなるほか、機械の破損や事故に繋がる可能性もあります。

リペア(Repair)

5Rの最後として挙げられる「Repair(リペア)」は、壊れてしまったものや古くなったものを修繕しながら、なるべく長く使う行動を指します。

元々の価格が安価であればあるほど、私たちは修繕よりも買い直しを選んでしまいがちです。

新しいものが手軽に手に入る環境であれば、使用する上で問題がないものでも、ゴミ箱行きとなってしまうことが多いでしょう。

例えば、シミができてしまった洋服がある場合は、無事な部分を切り取って別の衣類へと生まれ変わらせてみるのはいかがでしょうか。

専門のリペア職人がいる製品であれば良いですが、接着剤などを使って自力で直せるものもたくさんあります。

自分で直しながら使うことで愛着が湧きやすくなり、長年一つのものを大切に使うことに繋がります。

関連記事:グレートリセットがもたらす変革とは?経済・環境・社会の未来

リフューズ(Refuse)は断ること!断るためにできること

環境を守るために必要となる5Rの活動指針の中で、もっともスタートに適しているのがリフューズです。

「ゴミを減らす」という目的において、ゴミとなる可能性の高いものを手に取らず、「捨てる」という行為を減らすことができるでしょう。

まずはリフューズについてなかなかイメージができない方のために、具体的にできる対策を3種類ピックアップしてご紹介します。

1.必要のないものをもらわない・買わない

リフューズの考え方を生活に活かす際は、第一に「ものを増やさない」ことが大切です。

家族や友人などから使わなくなったものをもらう機会の多い方や、つい不要なものまで衝動買いしてしまう方は特に注意しましょう。

家に持ち込むものの数を減らすことで、結果としてゴミの数を減らすことに繋がります。

2.マイボトルを持ち歩く

気温の上がりやすい夏場はもちろん、冬であっても水分補給は欠かせません。

中には毎日のように使い捨て容器の飲料を購入している方も多いのではないでしょうか。

1年間毎日購入すると単純計算で365杯分のゴミが出ることとなります。

たった1人分のゴミだとはいえ、365個もの容器が積み重なっているのを想像すると、思ったよりも多いと感じるはずです。

リフューズの考え方を取り入れる際は、日々の水分補給をマイボトルに変え、1日に出るゴミを減らすことも大切です。

家でお茶を入れていくのはもちろん、コーヒーショップでドリンクをオーダーしても良いでしょう。

中にはマイボトルを持参するとポイントが貯まったり、数%引きになるなどのキャンペーンをやっていたりするショップも見られます。

3.マイバッグの持参

普段スーパーなどで買い物をする際、レジ袋の購入を断ってマイバッグへ入れるようになったという方も多いのではないでしょうか。

日本では2020年7月よりレジ袋が有料化され、プラスチック製品の削減に向けて大きな一歩を踏み出しました。

1枚あたり数円の費用が加算されるため、マイバッグを使うことで単純な節約にもなるでしょう。

近年は優れたマイバッグが多数登場しており、ワンタッチで畳めるものや抗菌作用のあるもの・買い物カゴに装着できるものなど様々な製品が見られます。

コンビニ用・スーパー用など、用途によって複数のマイバッグを用意しておくのもおすすめです。

リフューズ(Refuse)のメリット

従来の3Rに追加される形となったリフューズですが、まだまだ広く知れ渡っているとはいえません。

リフューズの考えを生活に活かすとどんなメリットがあるのか、メインとなる2つの点に絞ってご紹介します。

1.ごみの削減

私たちの生活は常に新たなものを入手し、使用してからゴミに出すといった繰り返しで成り立っています。

ものの種類によって、長く使えたり一瞬でゴミになったりと様々な運命を辿りますが、行きつく先はほぼ全てがゴミとなるでしょう。

リフューズの考え方を取り入れることで、使用する→ゴミになるといった繰り返しに加わるものの数が減り、結果としてゴミの削減に繋がります。

家の中がものでいっぱいになることがなく、整理整頓がしやすいのもメリットといえるでしょう。

近年話題の「ミニマリスト」なども、生活に必要なものを見極め、最低限のもので暮らすというリフューズを実現しているといえます。

2.節約につながる

リフューズは「人から不要なものをもらわない」といった行動だけでなく、自分で不要なものを購入しないといった意味も含んでいます。

買い物に出かける際は購入品リストを作るなど、目についたものをカゴに入れてしまわないように注意すると良いでしょう。

不要なものを購入することが減れば、余計な出費を抑えられ、家計の助けになるのもメリットの一つです。

近年は物価の高騰が留まるところを知らず、一般家庭にも大きな打撃となっています。

特に家計の多くを占める食費や日用品費を少しでも節約すべく、家族みんなでリフューズの考えを心に留めてみてはいかがでしょうか。

関連記事:掃除がメンタルヘルスに与える影響とは?心も部屋もスッキリさせる方法

まとめ

地球全体のことだと広く考えるのではなく、私たち一人ひとりが意識をして変えていかなければならない環境問題。

近年5Rに加わった「リフューズ」もまた、私たちが長く地球で暮らすために必要な考え方だといえます。

無意識のうちに5Rの考えを生活に活かせるようになるためにも、まずはリフューズから意識していきましょう。

自然と共存して生きること。ドキュメンタリー映画『ビッグ・リトル・ファーム』 レビュー

Humming編集部からお届けする映画レビュー。今回ご紹介するのは、世界中の映画祭で観客賞を受賞したドキュメンタリー映画『ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方』。この映画から私が得た気づきや感動を共有します。

ジョンとモリーは、カリフォルニア州サンタモニカの小さなアパートに住む若い夫婦。彼らには、「伝統的な方法で作物を育てる農場を持ちたい」という大きな夢がありました。シェフであるモリーは、栄養豊富な食材を育てる鍵は土壌にあると気がついたからです。個人で農場を持つという夢は遠く感じられるものの、状況を一変させたのは、トッドという犬との出会いでした。

トッドはよく吠える犬で、ジョンとモリーは騒音による苦情を受け、アパートを退去せざるを得なくなりました。新たな住まいを探している中、彼らは荒れ果てた234エーカー(東京ドーム約17個分)の農場に出会います。ここから、彼らの新しい物語が始まるのです。

このドキュメンタリーを見て、私は地球の持つ驚異的な回復力と自然の仕組みの精巧さに圧倒されました。たとえば、鶏がコヨーテに襲われた際、農場の犬が自然と鶏を守るようになり、コヨーテはゴーファー(ジリス)という害獣を駆除する存在へと変わっていきます。また、果樹が豊かになると、大量のカタツムリの発生に悩まされましたが、調査を進めるうちに、鶏がカタツムリを好んで食べることを発見。作物が害虫の被害にあった際も、化学薬品に頼らず、テントウムシが害虫を食べてくれるのをじっと待つ。自然のプロセスに耳を傾けて尊重することで、すべての問題が解決されていったのです。

農業に関する知識がほとんどなかったジョンとモリーに「自然の調和を信じて、忍耐強く見守ること」を教えてくれたのは、アランという農夫です。彼は自然の美しさを詩的に語る人で、「自然の調和を信じ、忍耐強く見守ることで、『共存の繊細なダンス』が始まり、命が互いに支え合う網の目が形成される。この過程は10億年以上にわたって続いている」と教えてくれました。アランの話を最初は半信半疑で聞いていたジョンは、時が経つにつれ、アランが語った内容が現実となっていく様子を目の当たりにするのです。

アランが癌で亡くなったり、彼らが大切に育てていた鶏がコヨーテに食べられたり、この物語は「死」についても描かれています。死んだ鶏を手に取ったジョンは、悲しみと苛立ちの中で「意思だけでは(問題を)解決できない」と語ります。しかし、自然界は弱肉強食の世界。生き残るために命をかけて狩りをする姿を、責めることはできません。

「シンプルであることは、必ずしも簡単ではない」「失敗から得られる小さな気づきが、生態系を作り上げるエンジンになる」とジョンは言います。数々の困難に直面しながらも、彼らは自然の力を信じ続け、多様な生き物たちが共存できる自然の生態系を築き上げました。多様な生き物の中にはきっと私たち人間も含まれているでしょう。

ジョンとモリーが農場で仲間を増やしていったように、私たちも夢や目標に向かって一歩踏み出すことで、同じ志を持つ人々と出会い、互いに影響しながら成長していくのだと思います。自然界では生態系。人間界ではコミュニティ。それらを築いていくことは、世界をより良くするために必要不可欠だと強く感じました。このドキュメンタリーには、農場の外での出来事はあまり描かれていません。欲を言えば、予算が底をついた時にどのように資金を調達したのか、農場の卵が市場で大ヒットした時に彼らの想いがどのように広がっていったのか、人間が創りだすコミュニティについてももっと知りたかったです。

この映画を通して、地球がどのように機能しているのか、また調和と混沌が共存する自然の美しさを垣間見れた気がします。私たちは飽食の時代に生き、便利さを追い求めるあまり、ファストフードや加工食品に頼りがちです。しかし、これからは自然の中で育った食材を味わう喜びをもっと感じたいと思いました。また、失敗を繰り返しても諦めず、理想の農場を追い続けるジョンとモリーの姿勢に、深く心を打たれました。

現在、ジョンとモリーが作ったアプリコット・レーン・ファームは繁栄し、自然の生態系について学べるツアーも行っているとのことです。「自然と調和して生きるということは、自然の不快さとともに生きるということだ」とジョンが映画の終わりに語った言葉は、人生そのものを象徴するメッセージだと感じました。

映画を見たい方はこちら

掃除がメンタルヘルスに与える影響とは?心も部屋もスッキリさせる方法

なんか上手くいかない、何をやってもダメ。

悪いことが起こったというわけではないのに、どこか鬱々と気分が晴れない。

そう感じること、たまにありますよね。

そんなときは、一旦落ち着いて自分の周りを見渡してみましょう。

あなたの周り、ちょっと散らかっていたりしませんか?

実は身を置いている環境が片づいていないこと自体が、メンタルにも悪影響を及ぼすことがあるのです。

今回はそんな掃除とメンタルヘルスの関係、そして上手く習慣化させるコツについて紹介していきたいと思います。

掃除すると心も晴れる?

みなさんは、こんな経験ありませんか?

面倒だと思って嫌々はじめた掃除も、途中から楽しくなって「ここもあそこも!」と時間を忘れて没頭してしまうこと。

そして、ひと通り終えてピカピカになった部屋を見渡して、とても清々しく明るい気持ちになったこと。

理由を聞かれても上手く答えられないけど、掃除するととにかくスッキリ前向きな気持ちになる。

誰しも一度は、そんな経験をしたことがあると思います。

筆者もその一人です。

元々、細かいところまで考えすぎるタイプで、そのぶん落ち込みやすい性格なのですが、それを差し引いてもメンタルがずーんと沈みすぎていると感じることがありました。

どんよりした気分でうつむきながら歩く、仕事からの帰り道。

「なんで全部上手くいかないんだろう」

「あれもこれも気になるし、毎日ストレスだらけ」

「周りは十分やってるとか言ってくれるけど、何も出来てないのに…どこが?」

「絶対気を遣われてるだけじゃん…ああもうこの捻くれた性格も嫌になる!」

そんな独り言が頭を駆け巡り、メンタルはネガティブまっしぐら。

今にも泣きそうな顔で家に帰り、真っ暗な部屋の電気を点けたときのことです。

目に飛び込んできたのは、恐ろしく散らかった自分の部屋でした。

ベッドの上に勢いよく脱ぎ捨てられたパジャマ。

冷ます時間がなく、勢いよく床に投げ捨てられたヘアアイロン。

テーブルにはそのままの朝ごはんの食器と、飲みきれなかったコーヒーでくっきり茶渋がついたマグカップ。

当然、昨晩畳むのを後回しにした洗濯の山もそのままです。

仕事着を取り出すのに邪魔だったから、クローゼットの前からベッドの上に場所が変わっているだけ。

泥棒が入ったようなとまではいかないけれど、朝、ドタバタ身支度に走り回った自分がそこに蘇ってくる散らかりようでした。

そして思ったんです。

「分かった、まずこれだ」って。

ただでさえざわついてる心が、部屋を見た瞬間、さらにぞわっとしたから。

まずこのめちゃくちゃな空間を整えないことには、自分の心だってどうにもならないと悟ったのです。

そして地道に一つずつ片づけはじめると、このめちゃくちゃは朝だけのことじゃないとも気づくのです。

食器を下げにシンクに持っていくと、昨晩飲んだ水のグラスも洗っていなかったことに気づく。

ヘアアイロンを拾おうとすると、昨晩のドライヤーで抜けまくった髪の毛が床に散らばっていることに気づく。

洗濯物を畳んで片づけようとすれば、下着もパジャマもあと1セットしかない状態だったことに気づく。

アイロンをかけないといけない服が溜まっていることにも気づく。

だから仕事に着ていける服がなかったんだと気づく。

さらに部屋を見渡せば、あちこちに読みかけの本が置かれ、「何か」やった気になろうとノートやペンで作業した痕跡もそのままになっていることに気づく。

小さなことが全く整っていなかったことに、次々と気づいていったのです。

どちらかといえば綺麗好きなほうなのに、ここまでめちゃくちゃになっていることに気づいてすらいなかったことが衝撃すぎて、そこからは一心不乱に片づけに取り掛かりました。

片っ端から部屋を整える間、帰宅中に浮かんでいたような独り言は1ミリも顔をのぞかせませんでした。

代わりに、ようやく片づけ終わった瞬間には、清々しさと心地よい疲れに加え、ちょっぴり自信もこみあげてきました。

それ以来、メンタルが沈み、考え込んでしまいそうなときは、まず部屋の掃除をするように意識しはじめました。

目に見える汚れがなければ、普段はしない一歩踏み込んだ掃除をしてみる。

掃除中は余計な考えごとが浮かばないし、何より達成感があって終わると少し気分も上向く。

そんな経験を何度かしたことで、すっかり掃除が私のメンタル回復方法の一つになったのです。

掃除がメンタルにもたらす効果

私たちが経験則で感じているこの掃除とメンタルの関係、実は科学的にも証明されています。

では、具体的に掃除がメンタルにもたらす良い影響には、どんなものがあるのでしょうか?

ストレスが減る

先ほどの筆者の経験談のように、散らかっている部屋に心を乱されるというのは、実は科学的にも関連性が証明されています。

心理学の論文では、家が散らかっていると感じている人は、気分が落ち込みやすく、ストレスに応じて分泌される「コルチゾール」も増加すると発表されているんです。

逆に言えば、ただ片づける、掃除するというだけでもストレスは減らせるということですね。

幸せホルモンが分泌される

掃除の中でも特に、床を拭いたり、窓を磨いたりといった単純な反復作業で、幸せホルモンの「セロトニン」が分泌されることも分かっています。

セロトニンは脳の興奮を鎮静させ、気持ちをリラックスさせる効果があるので、淡々と掃除するうちに、イライラや不安感も落ち着いてくるわけです。

自己肯定感が上がる

整理整頓された部屋は、なんとなく明るくなった感じもして、気持ちも前向きになります。

そして何より、黙々と掃除を終えて、綺麗になった部屋を見渡すときって「よし、やりきったぞ!」という達成感も感じますよね。

こうした達成感は自己肯定感を高め、家族や友達など周囲との人間関係も上向いていきます。

実際、毎日の掃除の習慣は、精神療法としても効果が高いと言われています。

生産性や効率が上がる

周囲に物があふれていたり、雑多な環境に身を置くと、なんとなく日々の行動や意思決定も適当になっていくもの。

「ちょっとくらい」とか「明日でいいや」とか、小さな言い訳が増え、ついだらけてしまいます。

筆者の場合、ストレッチやトレーニングを習慣にしたくても、十分なスペースがないことを言い訳に先延ばししてしまうことがあります。

また、スペースがあったとしても、ヨガマットなど道具を探すのに時間がかかれば、その間にやる気は下がっていくもの。

仕事術なんかでも、よく、デスクを片付けるだけで生産性や効率がアップするなんて言われます。

それは片付いていれば、必要なものがすぐに取り出せ、やりたいことにすぐ取り掛かれるからですよね。

このように、掃除には私たちの心や行動にさまざまなメリットをもたらしてくれるのです。

機嫌を取り戻すお掃除のコツ

はじめてしまえば、芋づる式に良い効果がもたらされると分かっても、最初は掃除に取り掛かること自体面倒かもしれません。

そこで最後に、筆者が普段どのように「メンタルケアの一環としての掃除」を習慣化しているかをご紹介したいと思います。

大前提として、筆者は特別掃除が好きというわけではなく、基本は「掃除、面倒だな~」と取り掛かるまで時間がかかるタイプです。

なので、意識高く、頑張ってやるというようなものはないのでご安心ください。

毎日のちょっとした掃除

この掃除は「自己肯定感を下げない」ための習慣です。

筆者は、昔から髪の毛が良く抜けるタイプで、ドライヤー1回でもかなりの量が床に散らばります。

仕事から帰ってきて、部屋や脱衣所などあちこちに髪の毛が落ちていると、それだけでもげんなりしてしまいます。

なので、これだけはできるだけ毎日掃除するようにしています。

例えば、朝の身支度が終わったあと、ササッと掃除機かカーペットクリーナーをかける。

本当はドライヤーを済ませた後、つまり汚した直後にやるほうがスムーズだし時間にも余裕がありますが、やる気が出ないので朝に定着しました。

一人暮らしの狭い部屋なので、ものの3~5分程度で終わります。

なのに、それだけで帰ってきたときの気持ちが全然違うのです。

掃除したことでご機嫌になるというよりは、帰ってきたときにげんなりしないためなので「自己肯定感を下げない」ための掃除と位置付けています。

とはいえ、それでも時間の余裕がない日は、スパッと諦めます。

「帰ってきたときの自分のために!」とドタバタしてまでやったところで、結局心がざわざわしたまま家を出ることになり、一日の始まりのご機嫌を損ねるという逆効果になりかねません。

帰ってきて散らかっている髪の毛に一瞬げんなりはしますが、心の準備があるのでそこまでメンタルダウンすることはありません。

「まあそういう日もあるよね」と思いながら、簡単にそのまま掃除するか、潔く翌朝の自分に託しています。

週末のイッキ掃除

こちらは「自己肯定感上げるため」の掃除習慣です。

今さらなことを言いますが、家ってすぐ散らかるしすぐ汚れますよね。

埃はすぐ溜まるし、洗濯物もすぐ溜まるし、洗面台はすぐに水垢がつくし、トイレの便器はすぐ黒ずみます。

「え?こないだ掃除したのに?」と思うことが1週間に何度あることか。

でも筆者の場合、平日はなかなか時間が取れないので、見て見ぬふりをして、土日などに一気に家全体の掃除をするようにしています。

もしくは、平日でも少し余裕があれば1~2カ所だけでもまとめてガーッと掃除します。

ある程度の時間をとって、お気に入りの音楽やラジオをタイマー代わりにしながら、集中してピカピカに磨き上げる。

掃除がメンタルにもたらす効果のパートでもありましたが、確かに淡々と単純作業することで、気持ちもだんだん落ち着いてきますし、終わった後には心地よい疲れと達成感が味わえるんですよね。

たまに1日1ヵ所掃除すれば、無理なくずっとお家を綺麗に保てるという話もありますが、筆者の性格には合いませんでした。

例えば食器洗いにしても、コップ1個でも毎回洗って、常にシンクに何もない状態にするより、1日分溜めた食器を「よし!」と気合を入れ、片っ端から洗いあげるほうが好きです。

掃除や食器洗いがご褒美になるなんて、字面では考えづらいですが、日々の暮らしの中でそれを無意識に実感している人も多いのではないでしょうか。

掃除は「ルール」ではなくご機嫌を取るため

掃除タイプを2種類に分けて考えている筆者ですが、何よりもまず大事にしている考え方があります。

それは「ルール」にしないこと。

毎朝のササッと掃除も、週末のイッキ掃除も、あくまで自分の性格やライフスタイルには、そういう掃除の仕方が合っていると認識しているだけで「必須」とは思っていません。

忙しいとか気力がわかないとかで、1週間朝の掃除をさぼってしまうことも、週末に予定が続いて、気づいたら1ヶ月掃除できていないことだってあります。

それぞれの掃除を「ルール」にしていたら、今日も出来なかった、今週も出来なかったと自分を責めてしまいかねません。

そうではなく、掃除はあくまでご機嫌を取り戻すための手段。

そう考えておくと、日々汚れや散らかった部屋が目に飛び込んできても「そりゃメンタルも沈むよな…」と冷静に判断できますし、「忙しいけど、悪い流れを断ち切るために、この日だけは掃除デーにしよう」と戦略的にもなれます。

真面目な人ほど、ちゃんとしようと「ルール」にしてしまいがちです。

でもそのルールに縛られ、振り回されては本末転倒。

そうではなく、掃除の主導権はあなたが握ること。

ちなみに、そうは言っても汚れが気になるのに掃除ができなくて発狂しそうという人には、おすすめの回避法があります。

それは、視力が低い人限定になりますが、汚れが目立つところでは眼鏡やコンタクトを外してしまうこと。

当然ですが、そうすると髪の毛や部屋の隅の埃は一切見えなくなりますよね。

そもそも見えなければ、気にすることもなくなるという理論です。

実はこれ、昔どこかでたまたま聞いた年配の方のアドバイスの受け売りで、その方は「細かい汚れまで気にするほど残りの人生は長くない、だから掃除のときは眼鏡を外す」のだそう。

ふざけて聞こえるかもしれませんが、こういうクスッと笑える発想の転換で、普段頑張りすぎている自分を緩めるのは結構おすすめですよ。

まとめ

掃除というと面倒でやらなくていいに越したことはないことかもしれませんが、掃除で心もスッキリすると意識的に感じられるようになれば、少しずつ億劫な気持ちは小さくなっていくはずです。

じっとしたまま心のモヤモヤについて考えを巡らすと、それは不用意に膨らみかねません。

それよりも体を動かしながら、そのモヤモヤを目の前のゴミなどに投影して、物理的に掃除してしまえば、意外とすぐ心は晴れてくるかもしれませんよ。

無理のない範囲で、自分に合ったご機嫌お掃除方法を見つけてみてくださいね。

理想のひとり旅プラン。体も心も「私だけの時間」を求めて

家事や育児に仕事。目まぐるしい毎日。そんな私が夢見る、ちょっとわがままな2泊3日のひとり旅。

はたして理想のひとり旅は実現できるのか。そして、その先に待っているものとは……。日常から少し離れて、自分らしさを取り戻す旅の計画を一緒に想像してみませんか?

日常に埋もれる「私の時間」

結婚し、子どもを産み、育児に家事に仕事に、毎日が目まぐるしく過ぎていきます。

私にとってひとりの時間はとても大切。ひとりになれない日が続くと、心がざわついてイライラしがちになることも。

だからこそ、子どもたちがいない平日の昼間にジムに通ったり、単身赴任中の夫が帰国した際には夜の街に繰り出してバーでビールを飲んでみたり、定期的に自分だけの時間を作るように心がけています。

とはいえ、そんな「ひとり時間」にも、常に何かが付きまといます。ジムでトレーニング中も「もうすぐ子どもの帰宅時間だ」と時計を気にしたり、スマホの通知音に反応して「仕事の連絡かも」と慌てたり。頭の中には、やるべきことリストがテロップのように流れ続けているようです。

どれだけひとりの時間を確保しても、心はいつもソワソワ。果たして、これが本当の意味での「ひとりの時間」と言えるのでしょうか。

家族のこと、家のこと、仕事のこと、一旦全てを忘れて、完全に自分の世界に没頭できる時間を欲している自分に気がつきました。

そんな時、ふと頭をよぎったのが「ひとり旅」です。

2泊3日から挑戦したい、憧れのひとり旅

日々の喧騒から少し離れた場所で、ひたすら自分の好きなことに集中する時間を味わいたい。今の私が惹かれているのは、韓国への2泊3日のひとり旅です。

国内ではなく、飛行機に乗って異国の地に降り立つことで、物理的にも精神的にも日常から解放される気がします。また、休日+平日1日の日程なら、そこまで罪悪感を感じずに仕事を休めるし、子どもの学校のスケジュールを気にする必要もありません。

旅のプランは、あえてゆったりと。少しだけ奮発してちょっとおしゃれなホテルに宿泊。ホテルで朝食を堪能し、そのあとはゆっくりと部屋の湯船に浸かりながら、気になっていた本を誰にも邪魔されずに読み進める。お昼過ぎには街に繰り出し、垢すりで体を整えてから買い物を楽しむ。夜は地元の人たちが集う居酒屋でマッコリを味わって再びホテルへ。ホテルの部屋では、お酒を片手に読書したり、思いを文章にしてみたり。翌日は美容クリニックで気になっていた施術を受け、お土産を買って子どもたちの待つ家に帰る。

想像するだけで、思わず頬が緩みます。

ひとり旅、しかも海外。もちろん不安がないわけではありません。

いつも夫に頼りっぱなしの飛行機やホテルの予約。自分で問題なくできるだろうか?

街中で迷子になったらどうしよう?

言葉の壁は乗り越えられるだろうか?

ひとりになりたいと思いつつも、子どもたちに会えない寂しさや仕事をしないことへの不安が押し寄せてくるかもしれない。

もしかしたら、「家族や友達と一緒に行くべきだった」と後悔するかもしれない。

けれど、全てはやってみなければわからないこと。だからこそ、私は今、ひとり旅に挑戦してみたいと思っています。

ひとり旅で出会えるかもしれない新たな自分

ひとり旅には、日常を離れることで得られる大切な気づきがあるかもしれません。家族や仕事から少し距離を置いて、静かな場所で過ごしたり、知らない街を歩くことで、忙しい日々の喧騒から解放され、自分自身と向き合う時間が生まれるでしょう。

また、ひとり旅では、小さなことから大きなことまで、すべての決断を自分でしなければなりません。どこに行くか、何を食べるか……。その過程で、普段は見過ごしがちな自分の好みや価値観に気づくこともあるでしょう。

そして何より、不安や戸惑いを乗り越えて旅を終えた時には、「私にもできた」という達成感を味わえるのではないでしょうか。ひとり旅の経験は、日常に戻ってからも新たな挑戦への原動力となるかもしれません。

今、この瞬間を大切に

「子どもが大きくなったら、自分の時間はいくらでもできるじゃない」

確かに、そうかもしれません。しかし、今だからこそ感じられること、味わえることがきっとあるはずです。人生は思っているよりも短いかもしれないし、明日何が起こるかは誰にもわからない。だからこそ、やりたいことは先送りせず、近い未来に実現させたいなと。

「時間ができたら」

「お金がたまったら」

「自信が持てたら」

できない言い訳を繰り返していては、チャンスは永遠に訪れないかもしれません。

莫大な費用が必要だったり、誰かを傷つけたりすることでなければ、やりたいことは全てやりたい。最近そんな風に思います。なぜなら、経験したことは必ず自分の糧になると思うからです。

また、私が自分のやりたいことをやって楽しく過ごすことで、「人生は楽しいよ」「自分の好きなことをたくさんやって良いんだよ」、そんなことを子どもたちに伝えていけたら良いなとも思います。

夫の単身赴任が終わったら、私はひとり旅に挑戦する!「いつか」ではなく、2026年までに必ず実現させようと思います。無理やりスケジュールをこじ開けて、予約をしてしまえば、あとは行くしか選択肢はありません。

あなたは、どんな場所にひとりで旅してみたいですか?

瞑想はとっつきにくい?初心者の私が実感した無理なく始めて続けるコツ

いろんなことが目まぐるしく変わる時代。

心配ごとは次から次へ増えるし、とにかくストレスだらけの現代社会ですよね。

そんなときは「瞑想」が良いとは最近よく聞きますが、まったくの初心者だとちょっととっつきにくい部分があるのも本音ではないでしょうか。

今回はそんな初心者におすすめの「瞑想」のはじめ方、そして続け方のコツを筆者自身の体験を交えてご紹介します。

瞑想は正直ハードルが高い

瞑想には集中力を高めたり、ストレスを緩和したりと様々な効果があります。

これは決して精神論ではなく、実は瞑想は科学的根拠に基づいたものだということをご存知でしょうか?

実際、瞑想で勉強やスポーツの成績が向上したことを報告する研究もいくつかあるのです。

また、医療現場ではれっきとした治療法として活用されていたりと、海外では特に瞑想が身近で一般的な存在になっています。

最近は日本でも「瞑想」ということば自体はよく聞きますし、著名人やアスリートでも取り入れているという人は増えていますよね。

ただ、そうは言っても、まだまだ心理的ハードルが高いというのも、正直なところではないでしょうか?

まったく触れたことがない人にとっては、宗教っぽい、スピリチュアルっぽい、なんだか怪しいなど、とっつきにくさが拭えないかもしれません。

そもそも日本人にとっては宗教や信仰というもの自体、普段からあまり馴染みがないため、そういうを感じただけで反射的にブロックしてしまうのも無理もないことでしょう。

また、仮にそうした心理的ハードルを越えられたとしても、今度は意外と継続が難しいというケースもあるでしょう。

当サイト含め、ネットで検索すれば、瞑想のやり方を解説している記事はたくさんヒットします。

どの記事でも手順はおおむね同じ。

静かな場所であぐらをかいて目を瞑り、呼吸や自分の内側に集中するという、とてもシンプルなものです。

でもやってみると、シンプルなわりに継続は意外と難しいのです。

数回チャレンジしてみて少し良いかもと思ったものの、気づいたら習慣からフェードアウトしている。

筆者自身、そんな経験を何度もしてきました。

1,2回しただけでは効果を実感しないという意味では、瞑想は筋トレと似ています。

ただ筋トレと異なるのは、外見など何か目に見える変化が現れるのではなく、自分の感じ方や考え方といった内面が少しずつ変化していく点です。

瞑想がもたらしてくれる変化は、注意深く意識していないと見逃してしまうこともあります。

変化が感じられないことを、脳が意識の外に追い出してしまうのは自然なことですよね。

なんなら目に見えて変化が出る筋トレですら、それを感じる前に心が折れて辞めてしまう人も多いわけですから、目に見えた変化を感じにくい瞑想が続かないというのも、おかしなことではないでしょう。

とはいえ、メンタルが揺らぎやすい筆者は、この状況を変えるべく、どうにか瞑想を習慣にしようと何度もトライしつづけてきました。

辞めては再開してのサイクルを繰り返すなかで、だんだんと続けるコツや考え方が見えてきたので、同じような状況の方の参考になればと思いシェアしてみます。

☞メディテーションの意味とは?瞑想やマインドフルネスとの違いは?

瞑想へのハードルを下げるコツ

まず筆者は、一旦「瞑想」という概念そのものから離れてみました。

今から自分は「瞑想」をするのではなく「深呼吸の練習」をするのだと、ことばを変えてみたのです。

「瞑想」にハードルを感じるのであれば、そもそも「瞑想」だと思わなければハードルはグッと下がると思いませんか?

とんちのように聞こえるかもしれませんが、筆者の場合これが意外とハマりました。

呼吸については、瞑想に関する記事でもよく言及されるので、捉え方の違いが分からないと感じるかもしれません。

でもそういった記事の文脈では、あくまで「瞑想の中の呼吸」という位置づけですよね。

そうではなく、本当にただ純粋に「呼吸」だけにフォーカスする。

自分の行為が瞑想かどうかは一旦置いておいて、とにかく自分がどれだけ呼吸できているかに意識を向けるだけ。

「呼吸なんて無意識にしてるでしょ」と思うかもしれません。

ですが、実はしっかり呼吸できていないことって、結構あるのです。

特に現代人はストレスで呼吸が浅くなっていたり、強い緊張を感じたときは、無意識に数秒間息を止めていることすらあります。

でもご存じのとおり、呼吸は生きていくうえで無くてはならないものです。

浅い呼吸だと十分に酸素を体に取り込めず、いつまでも交感神経が優位になってリラックスできず、血圧も上がりやすくなってしまいます。

逆に言えば、しっかり深い呼吸ができれば、それだけで心や体の調子を少し上向けることができる。

たかが呼吸、されど呼吸なのです。

一度、仕事中など、普段の何気ない瞬間に自分の呼吸がどうなっているか意識してみてください。

「深呼吸の練習」の必要性を実感する場面が、きっとあると思います。

そして何より「瞑想」より、単なる「深呼吸の練習」のほうが、心理的ハードルも低く感じられませんか?

それは「深呼吸」であれば、私たちはすでに取り入れたことがあるからです。

人前で話すときの緊張をほぐす深呼吸、遅刻しないよう猛ダッシュしたあとに息を整える深呼吸、イラっとしたときに冷静さを取り戻す深呼吸。

誰しもどれか一つはやったことがありますよね。

ストレスを上手く解消する手段として、日々の呼吸に意識を向ける。

そう捉え方を変えただけでも、筆者の場合は何か小さなステップを乗り越えた感じがしました。

気持ちの問題といえばそれまでですが、習慣化のためにいかに脳を上手く騙すかも大事なコツの一つです。

「深呼吸の練習」を習慣にするコツ

心理的ハードルが下がったら、次の課題は「継続」でしたよね。

ここでは現時点での筆者の考えるベストアンサーを紹介します。

まずは就寝前から始めてみる

まず、深呼吸の練習を始めるのに一番おすすめのタイミングは夜、できれば就寝直前です。

朝の活動前や、仕事の休憩中などちょっとしたスキマ時間でももちろん出来ますが、慣れないうちはどうしても、その後にやらなければならないことなど、あれこれ考えごとが浮かんできます。

その点、就寝直前なら、あとはもう寝るだけ。

やることが残っていない状態のほうがスムーズなので、入浴や歯磨き、スキンケアやストレッチなど、寝る前のルーティーンを全て終え、布団に入ってしまってからが特におすすめです。

横になって全身リラックスして、頭の中で数を数えながら、ただただ深呼吸を繰り返す。

最初はアプリなどのガイドに合わせて行うと、より集中しやすいでしょう。

☞おすすめのアプリ

就寝直前に布団の中で行うことの、もう一つのメリットは考えごと防止です。

夜は何か一つ考えごとが浮かぶと、それがあっという間にネガティブな方向に膨らんでいくもの。

その最初の考えごとすら浮かぶ前に深呼吸に集中することで、不安の渦に飲み込まれて寝付けなくなることを防いでくれます。

自分に合ったスタイルを見つける

と言ったものの、ライフスタイルは人の数だけ存在するので、必ずしも全員にとって就寝直前がベストタイミングとは限りません。

朝、家族全員を送り出したあとのほうが頭も心もスッキリしている、あるいはお昼休みに使う公園のベンチが結構リラックススポットという人もいるかもしれません。

大切なのは自分にとって一番続けやすいタイミングや場所、シチュエーションを見つけることです。

ツールに関しても同じことが言えます。

「瞑想アプリ」をインストールすることで結局またハードルを感じてしまうなら、リラックスできるBGMを小さく流しておくのでもいいでしょう。

筆者も先ほど紹介したようなアプリのガイドを活用していますが、日によっては音声が少し邪魔だなと思ったり、なんとなくペースが合わないと感じられたりもします。

そんなときはガイド音声なしのBGMだけにしたり、お気に入りのプレイリストをタイマー付きで流したり、まったく何も流さず頭の中だけで深呼吸したりと、その日の自分に合わせてスタイルを変えています。

習慣=毎日という思い込みを捨てる

継続、習慣ということばからは、どうしても「毎日やること」をイメージしますよね。

でも例えば、週1回しかジムに行ってなくても、それを何年も続けているならそれは立派な「習慣」といえますよね?

深呼吸の練習も、瞑想も同じです。

まずは心からリラックスできる、金曜の夜から取り入れてみるでもいい。

不定期でも、とにかく気がついたら深呼吸するでもいい。

極端なことを言えば、筆者みたいに辞めては再開しての繰り返しでも、継続していると言えると思っています。

眠れない夜が続けば「そうだ、最近深呼吸の練習サボっていたからだ」と思い出せるくらいには、十分頭と体に染みついているからです。

もちろん、アプリやカレンダーでリマインダーを設定して、毎日継続できることに越したことはありません。

ただそれで苦しくなったり、ストレスを感じたりしては本末転倒ですよね。

どれだけ健康によいことでも、義務に感じた途端、やる気を失うのは当然のことです。

もっとやりたいと思ったら毎日やってみる、逆に何年やっても毎日は無理と思うならやらない。

それくらいで十分です。

まずは気づいたときだけでもOKと自分に許可を出してあげて、ゆるく取り入れるほうが、結局スムーズに習慣化できるものです。

「深呼吸」を意識してみて感じた変化

最後に、とにかくゆるく細長く「深呼吸」や「瞑想」を続けてきた筆者が、少しずつ感じている変化にも触れておきます。

考えごとに飲まれることが減った

筆者は常に考えごとが絶え間なく湧き上がってくるタイプ。

考えごとには最悪のタイミングだといわれる夜は、むしろ一番考えごとをしてしまう時間で、見事に不安の渦に飲まれて眠れなくなるというのがデフォルトでした。

でも、ベッドに入った瞬間に「深呼吸の練習」をするというのを何日か続けると、そのままスムーズに入眠できる日が増えてきました。

始めたばかりは特にやり方がまだ身についていないので、自然とアプリのガイド音声に集中し、その時点で考えごとは強制終了されていたのです。

何度かそういう経験をすると、体や脳も慣れるのか、アプリを使わなくても数回深呼吸しただけで、フッと寝落ちすることもありました。

もちろん、いつも完璧にできるわけではなく、ガイド音声に慣れるとそちらに意識が向きにくくなったり、ストレスが重なった日は考えごとが我慢できなかったりと、気づいたらガイドが終わっていたという日もあります。

それでも「呼吸で考えごとの沼から脱出できる」という成功体験は記憶に残っているので、日中イラっとしたときも、まずは深呼吸してみようという、ある種のお守りを手に入れた感覚があります。

瞑想へのハードルが低くなった

「瞑想」ではなく「深呼吸の練習」という、より身近でとっつきやすい形に変換した結果、習慣としても馴染みやすくなったというのは、ここまででなんとなくお分かりいただけたかと思います。

ただ、予想外だったのが「深呼吸の練習」を続けた結果、とっつきにくさを感じていたはずの「瞑想」にも興味が出てきたことです。

以前は、自分の内面に集中するというのも、考えごとをそのままにして受け入れるのも、なんだかピンときていませんでした。

ましてや数十分も瞑想するなんて絶対無理だし、別世界の話だと思っていました。

でも「深呼吸の練習」をしてみると、意外と時間はすぐに経つし、もしかしたら思っているほどは難しくないのではと思えてきたのです。

しかも今は「就寝前の深呼吸で、気持ちよく入眠できる」くらいの効果ですが、もしもっと踏み込んで「瞑想」ができれば、根本にあるメンタルの揺らぎやすさも、本当に改善できるのかもしれないと感じはじめています。

初めて「瞑想」ということばに出会ったときとはまったく違う感覚で、明らかに心理的ハードルが下がっているのです。

ただ、やはりまだ一歩踏みとどまっている部分があるので、その障壁が何なのかを見極めながら、スムーズに一歩踏み出せるやり方や考え方を模索しているところです。

何かいい方法が見つかったらまた皆さんにもシェアしたいと思います。

まとめ

みんな良いと言っているから、流行っているからというだけで、無理して取り入れても瞑想の効果は発揮されません。

大切なのは自分が納得して、習慣にしていけるかです。

「瞑想」と捉えるか「深呼吸の練習」と捉えるか、どちらが良いかという話ではなく、自分自身が心地よく始めるため、頭と心が拒否反応を起こさないためにはどうしたらいいのか。

今回の記事がそんな道を探すヒントになれば幸いです。

瞑想やマインドフルネスに関連した記事は、やり方の解説やインタビュー記事などたくさんあるので、ぜひ参考にしてみてください。

☞幸福度が上がる瞑想方法。楽に続けられる、続けてこそ実感する!

☞マインドフルネスと瞑想の違いや初心者におすすめのやり方を徹底解説!

アニミズムとはどんな意味か簡単に説明|日本における例とは

日本には古くから神や仏を信仰する文化が根付いており、無意識のうちに神仏へ祈りを捧げたり、季節ごとの行事に参加したりしている方も多いのではないでしょうか。

神仏はそれほど私たちの身近にある存在ですが、これらは決して日本だけでなく、世界各国で様々な神仏が信仰されています。

今回はこういった特別な神仏以外に、私たち人間や動物・植物などの全てに宿る霊魂を信じる考え方「アニミズム」についてご紹介します。

詳しい意味を探ると共に、日本におけるアニミズムの在り方についても見ていきましょう。

アニミズムとはどんな意味?簡単に説明

アニミズムとは、私たち人間や犬・猫などの動物、植物などの全てには霊魂(アニマ)が宿っているとする考え方のことです。

アニマが宿るのは生き物だけでなく、家や車・土地・おもちゃなど身近にあるもの全てが対象とされています。

アニマが宿ることによってこれらの無生物には心が宿り、時には所有者に向けて、またある時にはその場所そのものに影響を与えてきました。

私たち人間も、幼い頃に「おもちゃを大切にしないとおもちゃが悲しんでしまうよ」「物を投げたり壊したりするとバチが当たるよ」などと言われた経験があるのではないでしょうか。

これらは無意識で出たものだとはいえ立派なアニミズムの一種であり、私たちの心に深く根付いているといえます。

生き物はもちろん無生物にもアニマが宿ると考えるからこそ、私たち人間はむやみに物を破壊したり、無駄にしたりせず生きることができます。

「宗教の一種」として敬遠するのではなく、アニミズムの考えが世界中の様々な宗教に影響を与える存在であり、いわば私たちが正しく生きるための道標となることを覚えておきましょう。

アニミズムは日本にいつからある?神道との関係性とは

アニミズムの考え方は近年生まれたものではなく、古くから日本に根付いてきたものです。

その始まりを辿り、日本に伝わってきたルーツを知ることで、アニミズムを正しく理解できるでしょう。

19世紀にイギリスの文化人類学者によって提唱

「アニミズム」という言葉が誕生したのは、19世紀のイギリスだったといわれています。

文化人類学者として活動していたエドワード・B・タイラー氏が、世界各国で信仰されている宗教に通じるものとして提唱したのがアニミズムです。

この宇宙に存在する全てのものにはアニマが宿り、その結果私たちが自然の力を借りて生きられているとの考え方は、現在の社会においても大きな軸となっていることは間違いありません。

それぞれの物にはアニマが宿っており、相互に干渉はできなくても、それぞれの役割を全うしながら生きています。

寿命や生き方に違いはあれど、私たちはみな宇宙に生きる一つの生命であり、種類によって脅かされるべきではありません。

アニミズムの考えは物体そのものにアニマが宿るとされるため、私たち人間が死んだ後も、アニマそのものは体に残ると思われてきました。

そのため、土葬にする際は個人を偲ぶものを入れたり、「屈葬」と呼ばれる特殊な姿勢で魂が抜けるのを防いだりといった文化も生まれています。

日本では古代から神道に似た概念が存在

日本の宗教として特徴的なのは、キリスト教におけるイエス・キリスト、イスラム教におけるアッラーなどといった信仰の対象が限定されない「神道」ではないでしょうか。

神道は多神教であり、自然や土地など様々なものに神が宿ると考えるもの。

太陽には太陽の神が、風には風の神がいると考えられ、災害が起こると神の怒りを鎮めるための儀式が行われていました。

この考え方は古代から日本に浸透しており、その始まりは縄文時代に遡るといわれています。

その後こういった考えが正式に「神道」と呼ばれるまでには時間がかかりましたが、現代に至るまで大きく形を変えることなく語り継がれてきたのです。

関連記事:「本当の自分」が分からない?迷ったときに思い出したい考え方

日本におけるアニミズムの例

これまでご紹介したように、日本には様々な形でアニミズムの考え方が浸透しています。

さらにアニミズムを分かりやすくイメージするために、実際の例について見てみましょう。

八百万の神

日本の神道は種類が豊富なことでも知られており、身の回りに神のいないものはないといっても過言ではないほどです。

これらは総称で「八百万の神」と呼ばれており、どんなものにも神様が宿っているため、大切にしようといった考え方に繋がっています。

字で見ると「八百万」と書きますが、実際にピッタリ800万人の神様がいるわけではありません。八百万(やおよろず)とは、すなわち「数えきれないほどたくさん」という意味。

元々太陽や風などの自然現象を司るという神もいれば、長年大切に扱ってきた物に神が宿り、「付喪神」と呼ばれるようになったものまで様々な種類が該当します。

かつての日本は幾度となく飢饉に苦しめられ、多くの民が命を落としました。

「お米一粒にも神様が宿っている」ともいわれるように、食べ物を無駄にすることなく大切にいただくことも、アニミズムの考えに倣っているといえます。

お盆の送り火と迎え火

日本ではお盆になると亡くなった方の魂が帰ってくると信じられており、自宅に帰る先祖のために精霊馬を作ったり、お供え物をしたりしてお迎えします。

このとき先祖の魂が現世へ迷わずに帰ってこられるようにとの願いを込めて「迎え火」を、反対に帰るときも迷わずに行けるようにと「送り火」を焚くという伝統文化があります。

これもまた本質を紐解けば、既に亡くなっておりこの世に存在しないはずの先祖でも、魂だけは残っていていつまでも見守ってくれているといったアニミズムの考えに通じるものがあるでしょう。

古くからの慣習にも思える迎え火や送り火ですが、意外にもお盆の行事として広まったのは江戸時代頃だといわれています。

いつの時代も家族や友人など大切な人が亡くなったとき、その人の全てが失われてしまうとは考えたくないものです。

魂がいつまでも残っており、お盆のタイミングで帰ってきてくれると考えることで、親しい人の死を乗り越えてきたのではないでしょうか。

アイヌ民族の信仰

現代においても北海道の一部を中心に生活し、「アイヌ語」を使ってコミュニケーションをとるアイヌ民族。

数が減ってしまったとはいえ歴史ある民族の一つであり、日本語を話す人々とは異なる文化も多数築いてきました。

そんなアイヌ民族の間で信仰されている考えの一つに「精神文化」というものがあります。

これは八百万の神と同じく、身の回りにある全てのものに神が宿っているといった考え方です。

狩猟対象である動物や生活に使う道具・自然現象・人の病気に至るまで全てが神(カムイ)の意思で生まれたものであり、これらに尊敬の念を込めることで、これまで共存・繁栄をしてきました。

折り紙の鶴

親しい人が病気や怪我で入院したり、誰かの成功を祈ったりする際に、千羽鶴を作った経験のある方も多いのではないでしょうか。

折り紙の鶴が千羽集まることはもちろん、人々の祈りと願いが込められた鶴を使うことで、贈られた人の不幸を癒すとされています。

千羽鶴の始まりは、長年生きることでも知られる「鶴」が、神にとって良いものだと考えられていたためです。

絵馬やお守りなどに鶴の絵が描いてある神社も珍しくないでしょう。

神に願いを聞いてもらい、そのお礼として鶴の入った絵や折り紙などを奉納することが、今でいう千羽鶴に繋がったといわれています。

御神木や神聖視される岩など

日本には今でも至るところに「パワースポット」があり、旅行のついでに巡ってみた経験のある方も多いはずです。

その中でも古くから神が宿るといわれてきた御神木や御神岩などは、神社を参拝する際に訪れたいスポットとして紹介されているケースも珍しくありません。

こういった古くから信仰されてきたものには人々の思いが込められているため、神の力も強く、信仰には大きな意味があるといわれています。

何も知らない人から見ればただの木や岩であっても、そこに神が宿っていると考えれば途端に神聖なものに見えてくるでしょう。

始まりは「ひときわ大きかったから」「〇〇に形が似ていたから」といった理由でも、それが長年人々の心を繋ぎ、神がいると信じられてきたことが大切なのです。

アニミズムと汎神論の違いとは?

アニミズムと混同されやすい考え方の一つに、「汎神論」があります。

これは「この世における全てのものは神が作った」という考え方であり、神はこの社会そのもの、宇宙そのものであると捉えられます。

一つひとつの物に神が宿るのではなく、物も、人も、自然も全てが絶対神によって作られたものであり、その恩恵に感謝して生きていかなければなりません。

そして汎神論における神とは人の形をしておらず、いわば神という一種の概念でしかありません。

神があらゆるところに存在するといった点ではアニミズムと似ていますが、そもそも神は宿るものではなく、万物こそが神であるといった考え方が汎神論です。

まとめ

「アニミズム」というと耳なじみのない方も多いですが、その考え方自体は古くから私たちの中に強く根付いています。

今後も「宗教だから」と避けるのではなく、万物に神が宿るといった考えから、物や命を大切にすることを心掛けてみてはいかがでしょうか。

ポリアモリーは頭おかしい?浮気性との違いはなに?

近年は一言で「恋愛」といっても様々なタイプがあり、必ずしもたった一人の異性を愛することだけが恋愛とはいえない社会となってきました。

つい固定観念を元に自分とは違う存在を避けてしまいがちですが、その根底にあるのは相手のことをよく知らず、理解できていないのが原因です。

今回はそんな多様性の中で注目を浴びるようになった「ポリアモリー」という考え方についてご紹介します。

現代に至るまでポリアモリーがどのように生まれ、そして発展していったのかも併せて確認してみましょう。

ポリアモリーとはどんな意味?

ポリアモリーとは、合意の上で複数のパートナーとお付き合いをするといった考え方のことです。

この場合のパートナーとは必ずしも異性とは限らず、ゲイ・レズ・バイセクシュアルも含めて複数の人とお付き合いをしている場合はポリアモリーに当てはまります。

ポリアモリーは相手に黙って他の人とお付きあいをするのではなく、関係者全員が複数とお付き合いをすることに合意しているのが特徴です。

例えば、A子さんとB男さんがパートナーである場合を見てみましょう。

このうちA子さんがポリアモリーで新たにC太さんとお付き合いを始めるならば、A子さんとC太さんの関係をB男さんが知っていなければなりません。

さらにはC太さんも、A子さんには他にB男さんというパートナーがおり、これに合意しなければポリアモリーとはなりません。

一見嫉妬心が芽生えてしまいそうな関係性に見えますが、ポリアモリーの中では様々なシーンで交流が生まれ、大きな団体となっている場合も珍しくありません。

前述の例でいえば、A子さんをきっかけにB男さんとC太さんが仲良くなり、3人でデートをすることもあるでしょう。

さらにはB男さん・C太さんがお付き合いしている他のパートナーも含め、大人数が知り合いになることも多いのです。

また、ポリアモリーは身体の関係を結ぶことが必須ではなく、精神的な安定性を求めてお付き合いをしている方もたくさんいます。

身体関係がある場合・ない場合に関わらずこれらの関係は長期的に続くものであり、一夜の関係で終わるものではありません。

性欲を満たすために短期間の関わりを持ちたいと願う場合とは異なるため、ポリアモリーを実践している方と接するときは誤解しないよう注意が必要です。

もちろん、相手や自分に複数のパートナーがいるからといって、相手に「他の女性と会ってほしくない」「自分を優先してほしい」と願っても間違いではありません。

こういった嫉妬心を含めてパートナー同士で話し合い、納得した上で少しずつ関係性を深めていくのがポリアモリーの特徴といえるでしょう。

関連記事:ポリアモリーの特徴は?浮気と何が違うのか誤解されやすいポイントを解説

ポリアモリーという概念が生まれた原因・背景

私たち日本人からすると、ポリアモリーの考えはすぐに受け入れられるものではないかもしれません。

これは一重に国による文化の違いともいえますが、そもそもどうやってポリアモリーの概念が生まれたのでしょうか。

現在日本でポリアモリーが増えているのは果たして何故なのか、そのルーツを辿っていきましょう。

1990年代にアメリカで生まれた恋愛スタイル

ポリアモリーを実践し、多様な愛の形を追い求める人のことを「ポリアモリスト」と呼びます。

その始まりは1990年代のアメリカであり、この頃はフェミニズムの考えが広まりつつありました。

「家族は父親が絶対的な存在である」「異性同士のパートナーの場合は男性が優位に立つ」といった考え方に疑問を持ち、男性/女性とはこうあるべきだといった固定観念から脱却した人々が、それぞれ自由な恋愛観を持ち始めたのです。

こうした自由な恋愛観は、年代が進むにつれてアメリカ以外の国でも受け入れられるようになりました。

私たちの住む日本ではまだまだ浸透しているとはいえませんが、言葉の意味を知っている人が増えてきているのも事実です。

近年のアメリカではポリアモリストが増えた結果、お互いが合意の上で3人以上が家族として同じ家に住み、それぞれ異なる恋愛関係を紡いでいるのも珍しくありません。

ポリアモリストが集う「ポリーラウンジ」といった交流会が開かれるなど、誰しもが周りを気にすることなく恋愛を楽しめる社会に近づいているのです。

根底にあるのは「愛は無限である」という考え

ポリアモリーについての知識が少ない人にとって、彼らの生き方は不思議であり、想像できないものであるでしょう。

ポリアモリストであることを周りに公表できず苦しい思いをしている人や、後ろ指を指された経験のある人もゼロではないはずです。

しかしポリアモリーを紐解いてみると、根底にあるのは「愛は無限である」といったシンプルな考えであることが分かります。

たった一人のパートナーを大切にしたからといって、自分の中に眠る愛が全て失われてしまうわけではありません。

大切な人が複数いるのならば、それぞれに同じだけ愛を与え、大勢で生活することもできるでしょう。

「愛は一人に対して送るべきだ」という考えを持つ人にとって、ポリアモリーは不誠実に見えることもあるでしょう。

とはいえ愛は数値化できるものではないため、自分の愛を100%相手に与えているように見えても、実はそうではない場合も多いのです。

パートナーと子どもに平等な愛を与える人が多いように、ポリアモリーはパートナーが複数いて、それぞれに対し愛を投げかけているにすぎません。

ポリアモリーと浮気性の違い

ポリアモリーを語る上でもっとも誤解されてしまいやすいのが、浮気性との違いです。

「同時に複数の人を愛する」という意味を持つ両者ですが、大きく異なる点があるため、一括りにしてしまうのは間違いです。

ポリアモリーと浮気性の違いをしっかりと抑え、ポリアモリストに対して不要な誤解を抱かなくても済むようにしておきましょう。

合意と透明性があること

一般的に、パートナーに隠れて浮気をする場合、その事実がバレないように嘘や隠ぺいをしながらドキドキして過ごしているケースが多いのではないでしょうか。

万が一隠していた事実が明るみに出てしまえば、破局や離婚に繋がったり、慰謝料を請求されたりする可能性が高まります。

多くの人の間で「浮気は悪である」といった考えが広まっていることからも、浮気は不誠実でありすべきではない行動の一つといえるでしょう。

これに対しポリアモリーは、全てのパートナーが合意した上で関係が進んでいる状態をいいます。

A子さんにB男さんとC太さんというパートナーがいる場合、B男さんもC太さんもお互いの存在を理解していなければなりません。

ここには嘘や隠ぺいは一切なく、どこへ行っていたのか、この日は誰と会うのかなどの情報がしっかりと明かされており、透明性があるのもポイントです。

そのため、A子さんがB男さんと会っていても、C太さんが怒ったり悲しんだりすることは少ないでしょう。

時には3人が同じ場所に集い、コミュニケーションをとることで、浮気とは異なる関係性を築けるのです。

全ての相手に誠実であること

浮気や不倫でパートナーをだましている人は、少なからず嘘をつきながら、後ろめたい気持ちで生活をしていることでしょう。

通常、心が移ってしまったのならパートナーとの関係を清算してから次に進む必要がありますが、それをしないということは不誠実に他ありません。

しかしポリアモリーの場合、複数いるパートナーの全てに誠実であり、嘘や隠し事のない関係が築かれます。

「今日はB男さんと会うからC太さんとは会えない」「明日はC太さんの番」といったように、違うパートナーと会う際もしっかりと連絡しておく方が多いでしょう。

相手も順番でのデートに合意しており、揉め事が起こらないのも特徴といえます。

一次的な快楽が目的ではないこと

先ほども触れたように、ポリアモリーは長期的な関係を築くため、どのパートナーとも慎重なコミュニケーションが行われます。

これはたった一人のパートナーを愛する人も同じであり、真剣に交際したいと思えば思うほど、ゆっくりと時間をかけて関係を進展させていく人が多いのではないでしょうか。

こういったことから、ポリアモリーは恋愛感情を抱く相手が複数いるだけで、その他の部分は他の恋愛と変わらないことが分かります。

複数のパートナーを探しているからといって、身体だけの関係を望んだり、性行為をしたい・寂しさを埋めるために誰でもいいから話したいといった短期間の関係が目的ではないことを覚えておきましょう。

日本に根付いている「モノガミー」について

私たちの住んでいる日本でポリアモリーがなかなか浸透しないのは、古くから「モノガミー」の考えが広まっており、固定観念として根付いているためだと考えられます。

古い時代も今も男性と女性が一対一で婚姻を結ぶのが常識であり、男性同士・女性同士の婚姻や複数婚は事実上できないこととなっています。

こういった考えは当たり前のように思われていますが、これもポリアモリーと同じく一つの概念であり、たまたま現代の日本で多くの人が受け入れているだけにすぎません。

イスラム圏にある国々は古くから一夫多妻制を導入しており、現代も「当たり前」として受け入れられています。

このような古くからの慣習をそのままに、新たな考え方も否定せずに取り入れることで、大勢が生活しやすい社会が生まれるのではないでしょうか。

ポリアモリーは「頭おかしい?」「気持ち悪い?」

ポリアモリーについてネット上で調べてみると、時に「頭おかしい」「気持ち悪い」といったキーワードがヒットすることがあります。

これまでに述べたように日本では複数婚が承認されていないため、ポリアモリーについて否定的な考えが多く出てきても不思議ではありません。

今後どのようにポリアモリーが広まるかは分かりませんが、現時点ではまだまだマイノリティであり、カミングアウトしにくい社会が続いているといえます。

筆者はポリアモリーと現代社会について、今後人々がさらに寛容になり、自分の気持ちを大切にしてほしいと願います。

自分は異性が好き、自分は複数のパートナーを持ちたいといったそれぞれの願いを大切に、周りの人々を良い意味で「気にしない」状態になれたら良いのではないでしょうか。

自分と違う意見をすぐさま受け入れるのは難しいため、まずは人それぞれ異なる意見を否定せず、多様化する社会で自由に生きられるような変化が起こることを期待します。

上記はあくまでも筆者一個人の考えであるため、必ずしも同じ意見を持つ必要はありません。

さらに時代が進み、誰もが「私は〇〇だ」とカミングアウトできる社会になれば良いと考えます。

まとめ

性自認が多様化するにつれ、恋愛の仕方にも様々な方法が登場してきた現代。

ポリアモリーは決して浮気性のように不誠実なものではなく、多くの人と同じように愛し合うことで、モノガミーと同等もしくはそれ以上の経験ができるでしょう。

ポリアモリーをカミングアウトする著名人も多数いるため、まずはその人の生き方を見ながら、多様性を受け入れる準備を進めていくことが大切です。

アロマンティックとは?特徴やアセクシャルとの違いを解説

近年は男性・女性だけでなく、自身がそのどちらにも当てはまらないとする「性的マイノリティ」への理解が深まりつつあります。

とはいえ性的マイノリティはその特徴ごとに様々な種類に分けられており、一気にそのすべてを理解しようとするのは難しいでしょう。

まずは身近に感じやすい種類から言葉の意味を調べ、どのような方がいて、どのような悩みがあるのか学ぶことが大切です。

今回は数ある性的マイノリティの中から、日本に未だ浸透していないとされる「アロマンティック」についてご紹介します。

混同されやすいアセクシャルとの違いや、自身がアロマンティックであることはどう判断すべきなのかといった点にも触れていきましょう。

アロマンティックとは?

アロマンティックとは、端的にいえば「他人に恋愛感情を抱かない」人のことを指します。

恋愛感情を抱かないからといって周りに興味がないかといえばそうではなく、他の方々と同じように友人と楽しく過ごしたり、家族を大切にしたりといった愛情はあります。

あくまでも恋愛的な「好き」を感じないだけであって、「冷たい人だ」と誤解しないよう注意が必要です。

アロマンティックの方々は恋愛感情がどのようなものなのか分からなかったり、恋愛感情に嫌悪感を抱いたりする場合があります。

恋愛映画を見たがらなかったり、恋愛的な相談に乗るのを嫌がったりする方もいるため、無理に押し付けるのはやめましょう。

アロマンティックであると自認していなくても、恋愛関係の話が苦手な方もいるため、こういった相談をする相手はしっかりと見極めることが大切です。

また、恋愛ができない理由の中には、やむを得ないものもあるでしょう。

例えば「統一教会」や「エホバの証人」といった宗教団体は、一部で恋愛を禁止しています。

こういった理由があって恋愛をしないことを選んでいる場合は、アロマンティックには当てはまりません。

アロマンティックの特徴

アロマンティックの概要が分かったところで、実際の特徴について詳しくご紹介します。

まずはアロマンティックの方々について正しいイメージを持つために、その他の性的マイノリティとどう異なるのか見ていきましょう。

恋愛感情を抱かない

アロマンティックは周りに恋愛感情を抱かないため、その類の経験がほとんどない場合が多く、恋愛話に積極的な姿勢を見せません。

とはいえ恋愛感情を抱かないだけであり、性的欲求の有無は限定されません。

アロマンティックでありながら性的欲求もない場合は、性的欲求を抱かない「アセクシャル」と重ね合わせ、「アロマンティック・アセクシャル」などと呼ばれます。

恋愛作品や恋愛の話題に共感できない

アロマンティックは自身の判断で恋愛を行わない方々であるため、他人の恋愛を見たり聞いたりするのが苦手な方が多いといえます。

アロマンティックを公表している方に無理やり恋愛話を持ち掛けたり、「恋愛経験がないの?」と過去を探るような話題をしたりするのはやめましょう。

もちろん中には他人の恋愛話くらいなら聞ける、といったアロマンティックの方もいるため、その人に合わせた対応をすることが大切です。

社会的なプレッシャーを感じがち

アロマンティックは他人と恋愛関係に発展するのを避ける傾向にあるため、生涯結婚をせずに過ごしたいと願う方も少なくありません。

しかしこの場合、理解の及ばない周囲の人々によって、「もう〇歳なんだから結婚すべきだ」と言われてしまうことがあります。

女性であれば、早く子を産むべきだと批判されることもあるでしょう。

また、結婚適齢期を過ぎても結婚をしていないことで、何らかの問題があるのではないかと偏見の目で見られてしまう場合もあります。

自分の意思で結婚をしていないのだ、といっても信じてもらえず、周囲の人間に対し不信感を持ってしまう方もいます。

恋愛感情を抱かないだけで他の感情は持ち合わせている

アロマンティックだからといって、周りの人に興味がないとは限りません。

私たちが恋愛的に好きではない方でも話したり遊んだりできるように、アロマンティックの方にも家族や友人がおり、同じように娯楽を楽しんでいます。

自分以外の他者と親しくなるために必ずしも恋愛感情が必要とは限らないため、「1人が好きな人」「周りに関心のない冷たい人」といった誤解を抱かないよう正しく理解することが大切です。

また、先程もご紹介したように、アロマンティックの中には性欲のみ持っている方もいます。

相手の了承を得て性行為のみをするパートナーになってもらうなど、工夫しながら自身の性欲と付き合っている方もいます。

アロマンティックとアセクシャルの違いは?

アロマンティックと似たような意味を持つ言葉として「アセクシャル」があります。

両者には似ていながらも明確な違いがあるため、それぞれの特徴をしっかりと学んでおきましょう。

アロマンティックとは、すなわち「恋愛感情がない」人のこと。そしてアセクシャルとは、「恋愛感情も性的欲求もない」人を指します。

両者は似ているようで異なっており、恋愛感情がなくても性的欲求はある方、そのいずれもない方、性行為がなくても恋愛関係だけはある方など様々な性的マイノリティがあることを覚えておきましょう。

- アロマンティック:恋愛感情がない

- ノンセクシャル:性的欲求がない

- アセクシャル:恋愛感情・性的欲求の両方がない

→ロマンティック・アセクシャル:恋愛感情はあるが性的欲求がない

→アロマンティック・アセクシャル:恋愛感情と性的欲求の両方がない

- リスロマンティック:恋愛感情はあるが相手から恋愛感情を持たれたくない

- バイロマンティック:男性・女性のいずれに対しても恋愛感情を抱く

- クワロマンティック:恋愛感情と友情の違いが分からない

- パンロマンティック:性別(この場合は性的マイノリティも含む)に関わらず恋愛感情を抱く

アロマンティック診断をしてみよう

自身がアロマンティックであるかどうかは、他人に診断してもらうものではありません。

しかし何らかの目安があって初めて、自分の状態がアロマンティックであると実感できる方もいるでしょう。

続いては自身の状態を正しく把握するために、参考となるアロマンティック診断をご紹介します。

以下の中で当てはまる項目が多ければ多いほど、アロマンティックの要素が強いといえるでしょう。

- 異性に興味がない

- 他の人と同じように遊んだり話したりはできるがスキンシップが極端に苦手である

- 恋愛ドラマや恋愛映画のストーリーに共感できない

- これまでに恋愛的な意味で人を好きになったことがない

- 恋人になっても何をすれば良いか分からない

- 異性を自分だけのものにしたいという欲求がない

アロマンティックの人はモテる?

アロマンティックの方は、時折「モテる」と思われることがあります。アロマンティックとモテることがどうつながるのか、その理由を見てみましょう。

アロマンティックの方の中には、幼い頃から異性にモテることが多く、恋愛関係がこりごりだと感じてしまう方がいます。

モテるが故に同性から疎ましく思われたり、複数の異性とトラブルに発展してしまったりした経験があると、自分から積極的に恋愛するのを避けるようになるでしょう。

こういった場合、自分のことを好きだと言ってくれる人よりも、「興味がない」「友達としか思えない」といった人を選んで一緒にいるようになります。

また、男性の場合は特に、恋愛に対してガツガツしていない様子が異性にモテるといった風潮があります。

本人は恋愛に興味がなく、異性に対しガツガツとしていない様子が、逆に周りから見れば魅力的に映ってしまうのです。

こういった結果、アロマンティックであることでむしろ周囲から注目されやすくなり、恋愛関係に発展する可能性が高まるばあいがあります。

いずれにしても望まない関係はしっかりと断り、自分の気持ちを大切にすると良いでしょう。

関連記事:ボディポジティブとはどんな意味?日本や海外に与えた影響をご紹介

まとめ

未だ日本国内に浸透したとはいえないアロマンティックやアセクシャルの考え方。

公表している人はまだまだ少ないため、実は身の回りにもアロマンティックを自認している方がいるかもしれません。

今後さらに彼らのような性的マイノリティが生活しやすくなるために、今のうちから正しい理解を心掛けていきましょう。

Xジェンダーは思い込みなのか?恋愛対象や割合は?

近年は性について多様性を受け入れる動きが広まっており、様々な性の形が広く知られるようになってきました。

とはいえ未だ全てに広まったとはいえず、数の少ない性の種類について聞いたことがない方も多いのが現状です。

性差を受け入れるより前に、その特徴をしっかりと理解することが理解の始まりだといえるでしょう。

今回はその中から「Xジェンダー」について、特徴や恋愛対象なども併せてご紹介します。

身の回りにXジェンダーの方がどれほどいるのか、全体的な割合を元にイメージしてみましょう。

Xジェンダーとは?

「Xジェンダー」とは、すなわち「男性でも女性でもない性自認を持つ方々」のことを指します。

近年は様々なアンケートや問診などで、男性・女性・どちらでもないといった記載を見ることが増えてきました。

全ての人が必ずしも男性と女性に分けられるのではなく、どちらなのか自分でも分からない方、どちらの性も持ち合わせている方など、様々な方へ配慮した記載がなされています。

自らをXジェンダーだと認識していても、未だ周りに理解されず、公ではやむを得ず身体の性に合う方を選択している方も少なくありません。

男性・女性に当てはまる方がXジェンダーについてしっかりと理解し、自分たちと同じだと受け入れることで、Xジェンダーの方々が過ごしやすい社会になるはずです。

そしてXジェンダーの中にも様々なタイプがあり、単に一つの性と括られないことも重要なポイントとなります。

また、Xジェンダーと混同されがちな言葉として、以下のようなものが挙げられます。

- トランスジェンダー:身体の性と心の性が一致していない方

- クエスチョニング:自身の性がどれに当てはまるか分からない、もしくは意図的に決定していない方

- ノンバイナリー:性自認だけでなく、性的表現も男女の枠組みにとらわれない方

特にノンバイナリーは、Xジェンダーと似通っており、どちらに当てはまるのか分からない方が多いものです。

Xジェンダーはあくまでも「性自認」について述べたものであり、自分がどう思うかに関連しています。

ノンバイナリーは性自認に加え、「男性・女性どちらの性としてふるまうか」といった性表現においても、二分化されない方々を指します。

Xジェンダーよりも自由度が高く、タイミングによって表現の方法が異なるのもノンバイナリーならではといえるでしょう。

Xジェンダーの特徴

一言でXジェンダーといっても、その中には様々なタイプの方が存在します。

「Xジェンダー=〇〇」といった決めつけはできず、私たちの個性と同じように、様々な性自認・性的表現の方がいるのだと知っておきましょう。

続いてはXジェンダーの方々を大まかなタイプに分け、それぞれの特徴についてご紹介します。

中性

Xジェンダーの「中性」とは、自分が男性と女性のちょうど中間にいると感じる方を指します。

男性よりでも女性よりでもありませんが、「どちらでもない」というよりは、あくまでも「男女の中間」と感じているのが特徴です。

男性・女性・Xジェンダーと、第3の性として捉えると分かりやすいのではないでしょうか。

両性

Xジェンダーの「両性」とは、男性の要素と女性の要素をどちらも持ち合わせている方を指します。

どちらの要素も同じだけ持っている中間的な存在の方もいれば、男性より・女性よりと偏りのある方もいます。

性自認は男性よりでも、ファッションは女性よりのものを選ぶことが多いなど人によって特徴が異なるため、「Xジェンダーだからこうであるはず」といった固定的な観念は当てはまりません。

無性

Xジェンダーの「無性」とは、自分が男性でも女性でもなく、どちらの要素も持ち合わせていないと感じる方を指します。

中性や両性が男女いずれかの性を持っているのに対し、無性は男性・女性といった性別を一切持っていないため、第3の性として考えるのも良いでしょう。

不定性

Xジェンダーの「不定性」とは、時に男性よりの性になったり、またある時は女性よりの性になったりとタイミングによって性の状態が変わる方を指します。

これまでご紹介した中性・両性・無性の3種類を経験したことのある方や、1日ごとに性自認が異なる方もいます。

数ある性的マイノリティの中でも自由で、性別にとらわれない種類ともいえます。

Xジェンダーは思い込み?

自分の性が男性・女性のいずれにも当てはまらないと感じ、悩んでいる方はたくさんいます。

その中でも自身がXジェンダーであると理解できれば良いですが、「思い込みなのではないか」「自分だけがおかしいのではないか」といった悩みを抱えている方もいるでしょう。

そもそもXジェンダーを始めとする性的マイノリティの数々は、誰かに認められて達成するものではありません。

自身が男性・女性のいずれにも当てはまらないと感じた場合、それはすなわち性的マイノリティであり、誰かに否定されるものではないのです。

同じ性自認をもつ方が見つからない場合は、無理に周りへ公表する必要もありません。

周りに受け入れられることは素晴らしいことですが、だからといって自分の全てを打ち明けなければならないわけではないでしょう。

もちろん、自身がXジェンダーだと強く信じていても、実際は別の性的マイノリティである可能性もゼロではありません。

一つの情報で自身の性自認を信じ込むのではなく、情報を広く求め、本来の自分と向き合ってみることが大切です。

ネット上に溢れている性的マイノリティの方々の意見を参考に、自分がもっとも当てはまる種類を探してみてはいかがでしょうか。

Xジェンダーを始めとする性的マイノリティはこの先さらに増え、男性・女性に限らず自由な性自認を持てる社会が来るはずです。

その時までに私たち一人ひとりが数ある性的マイノリティについて知り、彼らの意見に耳を傾けることで、深い理解につながるのではないでしょうか。

Xジェンダーの恋愛対象は?

Xジェンダーについて理解しようとする中で、多くの人が気になるのが「恋愛対象」ではないでしょうか。

男性は女性へ、女性は男性へ恋愛感情を抱くのが当たり前ではなくなった社会で、Xジェンダーはどのような恋愛をしているのか知っておきましょう。

パンセクシャル

パンセクシャルは「全体愛」という意味を持ち、相手の性自認や性表現が何であるかは関係なく、どんな状態の人でも平等に愛することができる方を指します。

これは男性・女性だけでなく、Xジェンダーのようにどちらにも当てはまらない方も含めて恋愛対象となります。

自分がXジェンダーだと感じ、男性・女性はもちろん同じXジェンダーの人にも好意を抱くという方は、パンセクシャルに当てはまるでしょう。

バイセクシャル

バイセクシャルとは男女どちらの性に対しても恋愛感情を抱く方のことです。

パンセクシャルと異なるのは、あくまでも男性・女性に対して恋愛感情を抱く場合であり、この中にXジェンダーのような性的マイノリティは含まれていません。

もちろん性的マイノリティの方が身の回りにおらず、男性や女性のみと関わっているために、自身をバイセクシャルであると考えている方も少なくありません。

バイセクシャルは男女にとらわれず相手の容姿や性格といった「その人そのもの」を見ることができる点が特徴です。

どちらかといえば男性/女性が好き、などと偏りがあることもあり、必ずしも好む男女の割合が平等であるとは限りません。

アセクシャル

アセクシャルとは、他人に対して恋愛感情を抱かない方を指します。友情や家族愛のような感情はあっても、性的欲求がない場合はアセクシャルかもしれません。

アセクシャルだからといって周りに関心がないとは限らず、あくまでも恋愛関係に発展しないことだけが特徴といえます。

アセクシャルに似た言葉として「ノンセクシャル」がありますが、これは恋愛感情を抱いていても、性的欲求だけがない場合を指します。

アセクシャルは「恋愛的な好き」も感じない方を指すため、両者の違いを正しく覚えておきましょう。

Xジェンダーの人の割合は?

Xジェンダーについて学んでみても、実際に身の回りに性的マイノリティの方がいなければ、具体的にイメージするのが難しいでしょう。

もちろん性的マイノリティだからといってそれを公開しているとは限らないため、実は身の回りにも様々な方がいて、性自認について悩んでいるかもしれません。

続いては全人口に対し、Xジェンダーの方がどのくらいいるのか、その割合についてご紹介します。

この調査結果はあくまでも概算であり、Xジェンダーに気が付いていなかったり、意図的に隠していたりする方を含めるとさらに多くなるといわれています。

日本では金沢大学・コマニー株式会社・株式会社LIXILの3つが合同で調査を行い、自身の性自認について問いかけました。

その結果トランスジェンダーであると回答したのが全体の2.0%、さらにその中でXジェンダーを自認しているのが52.2%だったと述べています。

すなわち、Xジェンダーを自認している方の割合は全体の1.0%ほどであることが分かります。

この数字を分かりやすく説明すると、100人の人が集まっているとき、少なくとも1人はXジェンダーとなります。

この数字を見ると、自分の周りにもXジェンダーがいる確率が高く、今後関わりを持つ可能性も少なくないことが分かるでしょう。

関連記事:マイノリティ・マジョリティとは? 多様な社会の理解を深めるために

まとめ

Xジェンダーは私たちの身近な存在であり、決して珍しい方々ではありません。

大切なのは彼らがXジェンダーであることを恥ずかしい・隠したいと思うのではなく、男性や女性と同じように公表できる未来を作ることではないでしょうか。

そのための第一歩として正しい理解を持ち、Xジェンダーについてしっかりと知ることが大切です。

怒る前に深呼吸。そのイライラは私にとって役立つの?『幸福になりたいなら幸福になろうとしてはいけない』を読んで実践してみた

Humming編集部メンバーがお届けする書籍コラム。

今回ご紹介する書籍は『幸福になりたいなら幸福になろうとしてはいけない: マインドフルネスから生まれた心理療法ACT入門』。本書で紹介されているACTの手法を日常生活の一場面に取り入れてみました。

夏の陽射しが容赦なく差し込む8月のある日、私は自宅のリビングで息子と向き合っていた。

小学生の息子は夏休み真っ只中。

基本的に家で仕事をしている私は、7月・8月は息子と一緒に過ごす時間が長い。

午前中、私はノートパソコンに向かい仕事に励む一方、息子は夏休みの宿題をする。これが我が家の日課となっていた。

夏休みも終盤に差し掛かり、このままのペースでは息子の宿題は終わらない。私は「毎日、国語算数理科社会、それぞれ毎日3ページずつやらないと終わらないよな……」と焦りを感じていた。しかし、息子に焦る様子は全く感じられない。

25分集中して作業を行い、5分休憩するというポモドーロタイマーをセットして、それぞれがやるべきことをスタートした。しかし、息子は1問解いては立ち上がり、ボールを蹴ったり、ソファーに寝転んで漫画を読んだりと、集中力が続かない様子。本気でやれば1時間で終わるであろう問題に3時間程かかった。

丸つけを始めると、思わずため息がこぼれた。止めもハネも意識されずさらっと書かれた漢字。答えだけが記され、計算過程が全くわからない算数の回答欄。

「あのさ、毎回言っているよね。字をきれいに書こうね、式をちゃんと書こうねって」 私の言葉に、息子は「だって……」と小さな声で答える。 やりとりを繰り返すうちに、「何度言っても直す気がないなら、もう好きにしなよ。困るのは自分だよ」と投げやりな言葉を口にしてしまった。

ここ数日、同じようなやりとりが毎日繰り返され、私は疲れ果てていた。夜になると、さまざまな思いが頭の中をぐるぐると巡り、ひとり反省会が始まる。

「勉強させるのが辛い。そもそも無理やり勉強させることに何の意味があるのだろうか……」

「できていないところばかりでなく、頑張ったところに目を向けてあげたい」

「私がイライラしても状況は悪化するだけ。口出しせずに見守れたらいいのに」

そして最後には必ず、「せっかくの夏休み。息子となるべく笑顔で過ごしたいのに」という思いにたどり着くのだ。

子育てに悩む日々が続く中、

「幸福になりたいなら幸福になろうとしてはいけない」という1冊の本に出会った。マインドフルネスに興味を持ち、タイトルに惹かれてネットでポチッと購入した本だ。

この本で紹介されている心理療法ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)は、ネガティブな考えが浮かんだ時に、まず自分の状態を客観的に見つめ、その感情をありのまま受け入れること(アクセプタンス)が大切だと教えてくれる。そして、「この思考は自分にとって本当に役立つのだろうか」と自問し、自分にとって大切な価値に基づいて行動する(コミットメント)ことを勧めていた。

翌朝、「今日は絶対にイライラしないで子どもたちと笑顔で過ごそう」と決めて1日をスタートした。

しばらくすると、息子がリビングにやってきた。寝起きの息子に「おはよう」と声をかけ、ぎゅーと抱きしめる。「よく眠れたかな?」とたわいのない話をしながら、ソファーに横たわる息子の足をマッサージした。

しばらくすると、娘が起きてきて、すぐさまソファーの陣地争いが始まった。朝から繰り広げられる兄妹喧嘩に、思わず「いいかげんにしなさい」と怒鳴りそうになる。

しかし、ふと我に返る。「今日は笑顔で過ごすんだ!」

そして、本に書いてあったことを意識して、心の中でぶつぶつと呟いてみた。

「私は今怒っているという感情を持っている。朝から兄妹喧嘩が始まりすごくイライラしている。だけど、私が怒りを爆発させたところで、兄妹喧嘩が止まるわけでもないし、自分の気持ちがスッキリするわけでもない。むしろ子どもたちにひどいことを言ってしまって自己嫌悪に陥るかもしれないし、兄妹喧嘩が悪化するかもしれない。つまり、今私が持っている怒りの感情は私にとって良いことをもたらさない…….」

そして、兄妹喧嘩をよそに、目を瞑って3回大きな深呼吸をしてみた。鼻から吸う呼吸で、肺に空気が入っていく感覚を味わい、吐く呼吸でお腹の凹みを感じる。呼吸をするたびに、私の中に渦巻くネガティブな感情が少し外に吐き出された感覚を味わう。足の先から脳味噌まで酸素が行き渡り、イライラしているはずの私の口角がちょっぴり上がったように感じた。

「よし、いったんこの場を離れよう」

キッチンに向い、背後で兄妹の言い合う声が聞こえる中、私は黙々とスイカをカットし始めた。 「今、私はスイカを切っている」 目の前の作業だけに意識を向け、包丁を握る手の感触に集中する。

ダイニングテーブルに、スイカとヨーグルトとパンをセットして、「朝ごはんが用意できたよ」と子どもたちに声をかけた。

むすっとした顔で食卓に座る子どもたち。私は平然とスイカを口に運んだ。 「おぉ、今日のスイカ、甘くて美味しい!」

その言葉に反応するように、子どもたちもスイカを食べ始める。娘は両手を頬に当てて「おいしい〜」のポーズ。息子も親指を立ててグッドサインを送った。

普段なら兄妹の言い合いでイライラしてしまうところを、今日は冷静でいられた。そんな自分に心の中でガッツポーズ。

そして、朝ごはんを終えて娘を保育園に送り届けると、再び息子との時間が始まった。

「今日の目標は?」と息子に尋ねる。

「今日は15時までに1教科2ページずつやる!」

「自分で決めた目標を達成できるように頑張ってね」とソファーでゴロゴロ寝転んでいる息子に声をかけた。

タイムリミットの15時を迎えた。理科と社会と国語、1ページずつしか終わっていないようだ。算数に至っては手付かずだった……。

残念ながら、この時点で私の「今日は絶対にイライラしないで子どもたちと笑顔で過ごそう」という目標は達成できなかった。

「あのさ、自分で決めた目標くらいちゃんと守りなよ。もう少し集中して勉強するべきなんじゃない?…….」息子への説教が止まらない。

しばらく立って、怒りが少しおさまってきた頃に、深く呼吸をした。

「私だって、自分で決めた今日の目標守れてないじゃん」

「私が怒るほど、息子のやる気はなくなっていくよな……」

いろんな思考が頭を巡る。

再び深呼吸をして、今日の自分の言動を客観的に振り返ってみる。

本の内容を実行し続けることはなかなか難しい。

きっと私はこれからも子どもたちに怒ったりイライラしてしまうことがあると思う。だけど、その度にこの本を読み返し、「その思考は私の役に立つの?」と唱えて深呼吸をしてみよう。

書籍紹介:

幸福になりたいなら幸福になろうとしてはいけない: マインドフルネスから生まれた心理療法ACT入門 ラス ハリス (著), 岩下 慶一 (翻訳)

義母の死から悟った、生きることの真髄【Editor’s Letter vol. 11】

| Humming編集長 永野舞麻がカリフォルニアから配信する「Editor’s Letter 」。日々の暮らしで感じた気付きや、人生において大切にしていることを綴っています。 |

2ヶ月前、義母と一緒に楽しんだメキシコ旅行。しかし先日、彼女は突然この世を去りました。まだ77歳。アメリカ女性の平均寿命にも届かぬ年齢でした。

彼女と知り合って20年。共に紡いできた思い出が、まるで掌から零れ落ちる砂のように、あっという間に遠ざかっていくような感覚に襲われました。

今まで人生で経験した「死」の中で一番ショッキングだった義母の死。この突然の喪失は、私に深い衝撃を与えると同時に、人生の本質について深く考えるきっかけとなりました。

人生は沈むことが約束された船旅

義母の死を経験したことで、人生は沈むことが約束された船に乗って航海しているようなものだと気がつきました。

私たちが乗っている船は、嵐に遭遇するかもしれないし、船底に穴が空くかもしれない。最終的には、どの船も必ず海底へと沈んでいくのです。しかし、私たちはその運命を知りながらも、船に乗り込みます。

この避けられない終わりに対して、不安や恐怖を感じる方は多いでしょう。それは自然な感情です。しかし、人生には終わりがあるからこそ、私たちは日々の美しさや楽しさ、そして些細な喜びをより鮮明に感じられる。有限であるがゆえに、一瞬一瞬が輝きを増すのだと私は感じています。

全身全霊で今を生きたい

義母と共に過ごした時間は、長かったのか、短かったのか。

夫に出会って、恋をして、彼のことを心から尊敬するようになる中で、義母の子育てがあったからこそ、今の彼がいるのだと気がつきました。長女を授かってからは、義母のような母親になることが私の目標でした。どんな時も、私のことを尊重してくれ、笑いながらアドバイスをしてくれた義母。上手く子どもたちに接することのできない私を「そんなに自分に厳しくしなくてもいいわよ。あなたは毎日とても頑張っているじゃない」と優しく励ましてくれました。

子どもたちが幼かった頃は、毎年、数ヶ月もある夏休みを同じ屋根の下で過ごしたり、ハワイや日本国内を旅行したり、濃密な時間をたくさん一緒に過ごしました。それでも、義母との思い出を振り返りながら、私は自分に問いかけました。共に過ごした時間、彼女と真剣に向き合って話をできていただろうかと。

私たちは「ながら」生活をしがちです。スマートフォンを見ながら会話をし、他のことや、次の返答を考えながら人の話を聞き、未来の心配や過去を後悔しながら現在を生きています。まっさらな状態でいることは、実はとても難しいことです。

当たり前のように存在していた義母が突然いなくなってしまった。この別れを経験し、人生の儚さを痛感すると共に、限りある人生を後悔せずに生きるためには、 目の前の瞬間に全身全霊で向き合うことが大切だと実感しました。とはいえ、今を大切に生きられたとしても、きっと 「もっとこんなところに行けばよかった、こんな話をすればよかった、こんな料理を作ってあげたかった……」という感情は避けられないのかもしれません。

それでも、これからは、子どもが話しかけてきたときには、その子の言葉一つ一つに耳を傾け、抱きしめるように話を聞いてあげたいし、目の前にいる人、今この瞬間の事柄に100%集中したい。同時に、無理をして「聞いているふり」をするのはやめることにしました。余裕がないときは、「今はちょっと難しいけれど、これが終わったら話を聞くね」と素直に伝える。そうすることで、相手との関係もより誠実なものになるのではないでしょうか。

一方で、キャパシティには限界があります。今と真剣に向き合うためには、時間にも心にも余白が必要です。様々な情報やモノに溢れる現代、私たちは自分のキャパシティを超えた状態で生きているのではないでしょうか。そう感じた私は、35歳を過ぎた頃から、仕事を減らしたり、外出の予定を少なくしたり、余白を意識するようになりました。今後も予定を詰め込みすぎず、今を大切に過ごしていきたいと思っています。

関連記事:辞めることで起こったパラダイムシフト。実は色々なことをやりすぎていた?幸せの鍵はLess is More。 【Editor’s Letter vol.08】

死後の世界には何も持ってはいけない

もう一つ、義母の死を通じて感じたことは、モノやお金に執着することの無意味さです。

先日、遺品整理のために義母の家を訪れた時、日常が突然止まったかのような光景を目にしました。机の上に置かれていた図書館で借りたままの本、冷蔵庫の中の食べかけの食品、制作途中のアート作品、洗濯カゴに入ったままの洋服……、義母の生きていた証がそのまま残されていたのです。今にでも義母が帰ってきそうな風景がそこにはありました。

生きる上で、モノやお金は必要です。 しかし、どんなに集めても、築き上げても、死後の世界には何一つ持ってはいけません。この当たり前の事実を痛感し、頭をガツンと叩かれたような気持ちになりました。生まれてきた時と同じように、死ぬ時は誰しも一人ぼっち。自分の体さえも、この世に残して逝くのです。

「これも私の、あれも私の」

「それも欲しい、これも欲しい」

「お金がないと不安、もっと稼がなければ」

モノや人、お金に執着することに、どれほどの意味があるのでしょうか。最期には全てを手放す運命だということを忘れずに過ごせたのなら、多くの執着や固執をその都度手放せるような気がします。

自分にとって本当に大切なものは何か、今手に入れようとしているものは本当に必要なのかを自問し、心から求める必要最低限のものだけを大切にする。そんな生き方を心がけたいと感じました。

生と死の不思議、そして生きる意味

私たちはどんなに一生懸命生きても、最後には魂が抜け、体は動かなくなり、全てを置いて新たな世界へと旅立っていくのです。そして、この世で所有していたものは次々と片付けられていき、残されるのは、子や孫に引き継がれたDNAと、人々の記憶の中にある思い出だけです。

義母が病に倒れた時、誰もその深刻さを予想できませんでした。わずか1ヶ月半前、私たちは一緒にメキシコで春休みを楽しんだばかりだったからです。海水浴や洞窟探検、美味しいメキシカン料理を堪能した思い出が鮮明でした。

当初、検査をしても心拍の不安定さや酸素不足の原因は分からず、気管支炎と何かのアレルギー症状が重なったのかな……と思っていました。その後、大きな総合病院への移転で希望を感じ、血液検査の結果に絶望しました。それでも、心の底には「回復してまた帰ってくる」という想いがありました。「義母はこのまま帰らぬ人となってしまうんだ。一緒に過ごせる時間はあと1週間しかないんだ」という事実と向き合うことになったのは、組織採取をして検査結果が出た時です。巨大な迷路に迷い込んで、どんなに工夫しても、もがいても、どうやっても抜け出せない。そんな途方もない感覚に襲われました。「このまま死んでしまうなんて絶対に嘘だ」と何度も疑ってみたり、今自分が生きているこの現実を夢のように感じたり、「頭が混乱するとはこのような感覚なんだ」と客観視してみたり。

私たちは無意識のうちに、明日も明後日も明明後日も、人生が永遠に続くかのように思い込んでいます。しかし、つい先日まで一緒に楽しく過ごしていた義母の突然の死は、その思い込みを一瞬にして覆しました。

義母との別れは、深い悲しみと寂しさをもたらすと共に、私たちが日々「生かされている」ことの意味を深く考えさせてくれました。限りある人生だからこそ、今この瞬間を大切にし、愛する人としっかり向き合い、自分にとって本当に必要なものを見極めて欲張ることなく過ごしていきたいです。

生かされていることの意味を考えさせてくれたこと。これは、義母が遺してくれた最後の贈り物なのかもしれません。

子どもの愛情不足サインとは?今すぐできる対処法で親子の絆を深めよう

今日もたくさん子どものことを怒ってしまった……。

私の愛情、ちゃんと子どもに伝わっているかな……。

子育てをしていると、罪悪感や不安を感じることがありますよね。

愛情は目に見えるものではありません。形で図ることもできません。さらに、人によって愛情の受け取り方も様々。だからこそ、子どもへの愛情が足りているかどうかを判断するのは難しいものです。

この記事では、よくある子どもの愛情不足サインや、愛情を伝えるための子どもとの関わり方のヒントをお伝えします。

子どもの発育に必要不可欠な親の愛情とは?

子どもの健やかな成長には、親の愛情が欠かせません。まず大切なのは、子どもに安全と安心を与え、その存在をありのままに受け入れることです。

ありのままを受け入れるとは、他の子と比較することなく、その子の個性を認め、成長を喜ぶことです。

また、子どものさまざまな要求や気持ちをくみ取り、受け止め、応えることも大切です。子どもの感情や行動を否定せず、まずは受け入れる姿勢を持つことで、子どもは「自分は大切にされている」と感じ、安心して成長していけるでしょう。

同時に、成長に合わせて自立を促すことも重要です。例えば、幼児期なら自分で服を選んで着替える、小学生なら学校や習い事の支度を自分で行う、お風呂掃除やゴミ捨てなど家事を手伝うなど、年齢に応じて責任ある行動を任せていきます。

適切な制限を設けることも愛情表現の一つです。就寝時間やスマートフォンの使用時間を決めるなど、子どもの健康や安全を守り、規則正しい生活習慣を身につけさせます。

親自身が良い手本となり、子どもの成長を温かく見守り、必要な時にサポートすること。そして、言葉や行動で愛情を伝えること。これらを通じて、子どもは自分が愛されていると実感しながら、健やかに育っていくでしょう。

愛情不足のサインとは?

では、親からの愛情が不足していた場合、どのようなサインが子どもに現れるのでしょうか。よくある2つの変化をご紹介します。

やる気が出にくくなる

子どもは愛されていると感じると、いろいろなことに挑戦する元気が湧いてきます。一方で、愛情不足の場合、朝布団から出るのが辛くなる、好きだった習い事に行きたがらなくなるなど、やる気が低下することがあります。

愛情を確かめる行動をとる

子どもは、自分が本当に愛されているのかを不安に感じた時、親の愛情を確かめるためにお試し行動をとることがあります。

例えば、いつもより「抱っこして」と甘えん坊になる、わざといたずらをして親を困らせる、親の言うことを全く聞かないなど。「親はこんな自分でも愛してくれるのか?」を試しているのです。

さらに愛情不足の状態が続くと、大人になってからも様々な影響が出る可能性があります。

- 自己肯定感の低下

- 他者を信頼することが難しく、深い人間関係を築くのに苦労する。

- 他者からの評価に過度に依存し、自分の価値を見出すのが難しくなる。

- 特定の人に過度に依存したり、逆に誰とも深い関係を持てなくなったりする。

など。

しかし、これらの状態は、親の愛情不足だけが原因なわけではありません。

例えば、入学・転校・引越し、兄弟の誕生などの環境の変化、受験勉強や友達関係でのストレス、子ども自身の性格や気質など、さまざまな要因が関係していることがあります。

そのため、子どもの変化に気がついた時は、「愛情不足かも.」「私のせいだ」と自分を責める必要はありません。大切なのは、子どもの様子をよく観察し、子どもの変化に気づき、寄り添う姿勢を持つことです。

愛情不足かも?と感じた時の4つ対処法

最近子どもの癇癪が激しい……。

なんだか様子がいつもと違うな……。

もしかして、愛情不足……?

違和感を感じた時には、以下の4つを心がけてみましょう。

「大好きだよ」「ありがとう」言葉で愛情を伝える

言葉で愛情を伝えることは、親子関係を深める最も簡単で効果的な方法です。「あなたのことが大好きだよ」、「生まれてきてくれてありがとう」と素直に表現することで、子どもに直接的に愛情を伝えることができます。

子育てをしていると、ついつい子どものネガティブな面に目を向けがちです。しかし、意識的に子どものちょっとした頑張りや良いところに目を向けて言葉で伝えてあげると良いでしょう。また叱る必要がある時でも、まず子どもの気持ちを聞き、理解しようとする姿勢を示すことが大切です。

スキンシップを大切にする

スキンシップは子どもに安心感を与える重要な愛情表現です。学校に行く前にギュッと抱きしめたり、寝る前に頭を撫でたり、時にはオイルでマッサージしてあげるのも効果的です。

肌と肌が触れ合うことで、愛情ホルモンと呼ばれるオキシトシンが分泌されます。このホルモンは、心身のリラックスを促し、ストレス軽減にも役立ちます。

そのため、スキンシップをすることで、子どもに愛情が伝わるだけでなく、親もより穏やかな気持ちで子育てに向き合うことができるでしょう。

1日10分でもOK。子どもに100%集中する時間を持つ

子どもと向き合う時間を意識的に確保することも効果的です。大切なのは時間の長さではなく質。

例えば、毎日10分間、その子のためだけの時間を確保する。目を見て話を聞いたり、一緒にお絵かきをしたり、その子が望むことを叶えてあげる時間が持てると良いですね。

質の高い時間を親子で過ごすことで、子どもは「自分は大切にされている」と感じることができるでしょう。

自分自身がご機嫌でいること

親自身が心身ともに健康でないと、子どもに十分な愛情を注ぐことは難しくなります。だからこそ、親自身がご機嫌でいることが大切です。美味しいものを食べたり、趣味を充実させたり、たまにはひとりでリラックスする時間を持つことも大切です。

また、親がイキイキとした姿を見せることで、子どもも自分を大切にすることを学んでいくでしょう。

完璧を目指さない、親子で成長することが大切

毎日笑顔で愛情たっぷりに子どもと接したいと思っていても、思い通りにいかないのが現実です。

疲れて余裕がなくなり、子どもにイライラしてしまうときや、仕事に追われて子どもの話をゆっくり聞いてあげられないときもあるでしょう。

しかし、親だって人間です。完璧な人間などいません。だからこそ、自分の不完全さを認めつつ、愛情を伝えながら、親も子どもと一緒に成長していく。それこそが、最高の愛情表現になるのかもしれません。

ポリアモリーの特徴は?浮気と何が違うのか誤解されやすいポイントを解説

現在の社会は、男性・女性といった枠組みを超えた様々な恋愛観が受け入れられ始めています。

LGBTQ+と呼ばれる性的マイノリティの方々に対しても、専用のトイレが作られたり、アンケートにて性別を答える必要がなくなったりといった配慮が見られることが増えてきました。

一方、1990年代頃から始まったとされる「ポリアモリー」は、未だ世界中に受け入れられているとは限りません。

今回はポリアモリーの特徴や招きやすい誤解、本人たちがどのような悩みを抱えているのかについてご紹介します。

ポリアモリーとは?

ポリアモリーとは、複数の相手と恋愛関係にあり、その状態が許容されている状態を指します。

一見浮気のようにも思えますが、複数の相手とそれぞれ合意の上で恋愛をしているため、本人たちの中では何ら問題がないのが特徴です。

周囲に偏見の目で見られることも多く、ポリアモリーであることを隠している方も少なくありません。

日本は古くから一夫多妻制の国であるため、ポリアモリーに対して良い印象を抱かない人が多いという特徴があります。

そもそもポリアモリーという言葉を知らず、単なる浮気だと感じている方も多いでしょう。

ポリアモリーの方々は、こうした偏見の目にさらされながらも、自身の好む生き方を貫いているのです。

そもそもポリアモリーは、1990年代頃をきっかけに広まり始めました。

ギリシャ語の「ポリ(複数)」と、ラテン語の「アムール(愛)」を組み合わせた造語であり、浮気や不倫とは異なる形態として確立されています。

ポリアモリーの生き方を実践している人のことを「ポリアモリスト」、ポリアモリストが形成する家族を「ポリファミリー」などと呼びます。

日本では「複数愛」などと呼ばれることも多いため、覚えておくと良いでしょう。

ポリアモリーの特徴

ポリアモリーが一般的な浮気や不倫と違うのは、大きく分けて3つのポイントがあるためです。

それぞれの特徴をしっかりと理解し、ポリアモリー特有の考え方を理解していきましょう。

全員が合意している

ポリアモリーの特徴として挙げられるもののうち、もっとも大切なのが「それぞれの関係を全員が知っている」という点です。

A子さんがB太さん・C男さんの両方と付き合っていた場合、B太さんとC男さんはお互いの存在を知っており、さらに合意している状態がポリアモリーです。

中にはB太さんとC男さんがA子さんの予定を細かく把握しており、「今日は違う相手と会う日だな」と理解している場合もあります。

A子さんはB太さん・C男さんのいずれにも存在を隠す必要がないため、自然のままに振舞えるのが特徴です。

B太さんに対し、「昨日はC男さんと〇〇をした」と報告することもでき、ストレスのない関係性を築けるでしょう。

また、A子さんというパートナーがいるB太さん・C男さんは、それぞれ別の女性とお付き合いしている可能性もあります。

完全なるポリアモリーでは、B太さん・C男さんのそれぞれがお付き合いしている女性も、この複数愛を理解し、合意していなければなりません。

ポリアモリーに合意できる人はそれほど多いとは限らないため、ポリアモリスト同士が惹かれ合い、大きなコミュニティとなる可能性も高いでしょう。

持続的関係

ポリアモリーは必ずしも身体の関係があるとは限りません。

複数の相手がいることを合意していたとしても、一夜限りの関係ではポリアモリーとは呼べないでしょう。

何ヶ月、何年と関係が続くかは人によって異なりますが、いずれも持続的な関係を目的としており、一般的な恋愛と同じように時間をかけて信頼関係を構築しているのです。

また、ポリアモリストの中には相手へ恋愛感情を抱いている人もいれば、精神的な安心を求めていたり、経済的に支え合ったりする目的の人もいます。

結婚をするつもりはないが老後に一人で暮らすのは心配だという方や、子育てに自信がなく大勢で協力してやりたいと願っている方なども、ポリアモリーに当てはまるでしょう。

相手を所有しない

ポリアモリーでは、相手とパートナー関係にあるのみで、そこに束縛する目的はありません。

いくら複数愛に理解を示していても、相手は独立した考えを持った個人であり、尊重されるべき存在です。

「自分には複数のパートナーがいるが、あなたには自分だけを見ていてほしい」といった考えがあったとしても、相手の考えを理解した上で、お互いが納得できる答えを見出すのが特徴です。

ポリアモリスト同士の間では強固な信頼関係が構築されていますが、その根底にあるのは入念なコミュニケーションです。

相手の気持ちを知り、自分の気持ちを包み隠さずに伝えることで、お互いを尊重した関係性を築けるのではないでしょうか。

ポリアモリーへの誤解

ポリアモリーには複数のパートナーがいますが、日本ではまだまだ一般的な考えではありません。

それ故に周りへポリアモリストであることを明かすと、あらぬ誤解を生む可能性があるでしょう。

ポリアモリーに関する誤解は、口に出してしまうと相手が傷つくようなものばかりです。