瞑想はとっつきにくい?初心者の私が実感した無理なく始めて続けるコツ

いろんなことが目まぐるしく変わる時代。

心配ごとは次から次へ増えるし、とにかくストレスだらけの現代社会ですよね。

そんなときは「瞑想」が良いとは最近よく聞きますが、まったくの初心者だとちょっととっつきにくい部分があるのも本音ではないでしょうか。

今回はそんな初心者におすすめの「瞑想」のはじめ方、そして続け方のコツを筆者自身の体験を交えてご紹介します。

瞑想は正直ハードルが高い

瞑想には集中力を高めたり、ストレスを緩和したりと様々な効果があります。

これは決して精神論ではなく、実は瞑想は科学的根拠に基づいたものだということをご存知でしょうか?

実際、瞑想で勉強やスポーツの成績が向上したことを報告する研究もいくつかあるのです。

また、医療現場ではれっきとした治療法として活用されていたりと、海外では特に瞑想が身近で一般的な存在になっています。

最近は日本でも「瞑想」ということば自体はよく聞きますし、著名人やアスリートでも取り入れているという人は増えていますよね。

ただ、そうは言っても、まだまだ心理的ハードルが高いというのも、正直なところではないでしょうか?

まったく触れたことがない人にとっては、宗教っぽい、スピリチュアルっぽい、なんだか怪しいなど、とっつきにくさが拭えないかもしれません。

そもそも日本人にとっては宗教や信仰というもの自体、普段からあまり馴染みがないため、そういうを感じただけで反射的にブロックしてしまうのも無理もないことでしょう。

また、仮にそうした心理的ハードルを越えられたとしても、今度は意外と継続が難しいというケースもあるでしょう。

当サイト含め、ネットで検索すれば、瞑想のやり方を解説している記事はたくさんヒットします。

どの記事でも手順はおおむね同じ。

静かな場所であぐらをかいて目を瞑り、呼吸や自分の内側に集中するという、とてもシンプルなものです。

でもやってみると、シンプルなわりに継続は意外と難しいのです。

数回チャレンジしてみて少し良いかもと思ったものの、気づいたら習慣からフェードアウトしている。

筆者自身、そんな経験を何度もしてきました。

1,2回しただけでは効果を実感しないという意味では、瞑想は筋トレと似ています。

ただ筋トレと異なるのは、外見など何か目に見える変化が現れるのではなく、自分の感じ方や考え方といった内面が少しずつ変化していく点です。

瞑想がもたらしてくれる変化は、注意深く意識していないと見逃してしまうこともあります。

変化が感じられないことを、脳が意識の外に追い出してしまうのは自然なことですよね。

なんなら目に見えて変化が出る筋トレですら、それを感じる前に心が折れて辞めてしまう人も多いわけですから、目に見えた変化を感じにくい瞑想が続かないというのも、おかしなことではないでしょう。

とはいえ、メンタルが揺らぎやすい筆者は、この状況を変えるべく、どうにか瞑想を習慣にしようと何度もトライしつづけてきました。

辞めては再開してのサイクルを繰り返すなかで、だんだんと続けるコツや考え方が見えてきたので、同じような状況の方の参考になればと思いシェアしてみます。

☞メディテーションの意味とは?瞑想やマインドフルネスとの違いは?

瞑想へのハードルを下げるコツ

まず筆者は、一旦「瞑想」という概念そのものから離れてみました。

今から自分は「瞑想」をするのではなく「深呼吸の練習」をするのだと、ことばを変えてみたのです。

「瞑想」にハードルを感じるのであれば、そもそも「瞑想」だと思わなければハードルはグッと下がると思いませんか?

とんちのように聞こえるかもしれませんが、筆者の場合これが意外とハマりました。

呼吸については、瞑想に関する記事でもよく言及されるので、捉え方の違いが分からないと感じるかもしれません。

でもそういった記事の文脈では、あくまで「瞑想の中の呼吸」という位置づけですよね。

そうではなく、本当にただ純粋に「呼吸」だけにフォーカスする。

自分の行為が瞑想かどうかは一旦置いておいて、とにかく自分がどれだけ呼吸できているかに意識を向けるだけ。

「呼吸なんて無意識にしてるでしょ」と思うかもしれません。

ですが、実はしっかり呼吸できていないことって、結構あるのです。

特に現代人はストレスで呼吸が浅くなっていたり、強い緊張を感じたときは、無意識に数秒間息を止めていることすらあります。

でもご存じのとおり、呼吸は生きていくうえで無くてはならないものです。

浅い呼吸だと十分に酸素を体に取り込めず、いつまでも交感神経が優位になってリラックスできず、血圧も上がりやすくなってしまいます。

逆に言えば、しっかり深い呼吸ができれば、それだけで心や体の調子を少し上向けることができる。

たかが呼吸、されど呼吸なのです。

一度、仕事中など、普段の何気ない瞬間に自分の呼吸がどうなっているか意識してみてください。

「深呼吸の練習」の必要性を実感する場面が、きっとあると思います。

そして何より「瞑想」より、単なる「深呼吸の練習」のほうが、心理的ハードルも低く感じられませんか?

それは「深呼吸」であれば、私たちはすでに取り入れたことがあるからです。

人前で話すときの緊張をほぐす深呼吸、遅刻しないよう猛ダッシュしたあとに息を整える深呼吸、イラっとしたときに冷静さを取り戻す深呼吸。

誰しもどれか一つはやったことがありますよね。

ストレスを上手く解消する手段として、日々の呼吸に意識を向ける。

そう捉え方を変えただけでも、筆者の場合は何か小さなステップを乗り越えた感じがしました。

気持ちの問題といえばそれまでですが、習慣化のためにいかに脳を上手く騙すかも大事なコツの一つです。

「深呼吸の練習」を習慣にするコツ

心理的ハードルが下がったら、次の課題は「継続」でしたよね。

ここでは現時点での筆者の考えるベストアンサーを紹介します。

まずは就寝前から始めてみる

まず、深呼吸の練習を始めるのに一番おすすめのタイミングは夜、できれば就寝直前です。

朝の活動前や、仕事の休憩中などちょっとしたスキマ時間でももちろん出来ますが、慣れないうちはどうしても、その後にやらなければならないことなど、あれこれ考えごとが浮かんできます。

その点、就寝直前なら、あとはもう寝るだけ。

やることが残っていない状態のほうがスムーズなので、入浴や歯磨き、スキンケアやストレッチなど、寝る前のルーティーンを全て終え、布団に入ってしまってからが特におすすめです。

横になって全身リラックスして、頭の中で数を数えながら、ただただ深呼吸を繰り返す。

最初はアプリなどのガイドに合わせて行うと、より集中しやすいでしょう。

☞おすすめのアプリ

就寝直前に布団の中で行うことの、もう一つのメリットは考えごと防止です。

夜は何か一つ考えごとが浮かぶと、それがあっという間にネガティブな方向に膨らんでいくもの。

その最初の考えごとすら浮かぶ前に深呼吸に集中することで、不安の渦に飲み込まれて寝付けなくなることを防いでくれます。

自分に合ったスタイルを見つける

と言ったものの、ライフスタイルは人の数だけ存在するので、必ずしも全員にとって就寝直前がベストタイミングとは限りません。

朝、家族全員を送り出したあとのほうが頭も心もスッキリしている、あるいはお昼休みに使う公園のベンチが結構リラックススポットという人もいるかもしれません。

大切なのは自分にとって一番続けやすいタイミングや場所、シチュエーションを見つけることです。

ツールに関しても同じことが言えます。

「瞑想アプリ」をインストールすることで結局またハードルを感じてしまうなら、リラックスできるBGMを小さく流しておくのでもいいでしょう。

筆者も先ほど紹介したようなアプリのガイドを活用していますが、日によっては音声が少し邪魔だなと思ったり、なんとなくペースが合わないと感じられたりもします。

そんなときはガイド音声なしのBGMだけにしたり、お気に入りのプレイリストをタイマー付きで流したり、まったく何も流さず頭の中だけで深呼吸したりと、その日の自分に合わせてスタイルを変えています。

習慣=毎日という思い込みを捨てる

継続、習慣ということばからは、どうしても「毎日やること」をイメージしますよね。

でも例えば、週1回しかジムに行ってなくても、それを何年も続けているならそれは立派な「習慣」といえますよね?

深呼吸の練習も、瞑想も同じです。

まずは心からリラックスできる、金曜の夜から取り入れてみるでもいい。

不定期でも、とにかく気がついたら深呼吸するでもいい。

極端なことを言えば、筆者みたいに辞めては再開しての繰り返しでも、継続していると言えると思っています。

眠れない夜が続けば「そうだ、最近深呼吸の練習サボっていたからだ」と思い出せるくらいには、十分頭と体に染みついているからです。

もちろん、アプリやカレンダーでリマインダーを設定して、毎日継続できることに越したことはありません。

ただそれで苦しくなったり、ストレスを感じたりしては本末転倒ですよね。

どれだけ健康によいことでも、義務に感じた途端、やる気を失うのは当然のことです。

もっとやりたいと思ったら毎日やってみる、逆に何年やっても毎日は無理と思うならやらない。

それくらいで十分です。

まずは気づいたときだけでもOKと自分に許可を出してあげて、ゆるく取り入れるほうが、結局スムーズに習慣化できるものです。

「深呼吸」を意識してみて感じた変化

最後に、とにかくゆるく細長く「深呼吸」や「瞑想」を続けてきた筆者が、少しずつ感じている変化にも触れておきます。

考えごとに飲まれることが減った

筆者は常に考えごとが絶え間なく湧き上がってくるタイプ。

考えごとには最悪のタイミングだといわれる夜は、むしろ一番考えごとをしてしまう時間で、見事に不安の渦に飲まれて眠れなくなるというのがデフォルトでした。

でも、ベッドに入った瞬間に「深呼吸の練習」をするというのを何日か続けると、そのままスムーズに入眠できる日が増えてきました。

始めたばかりは特にやり方がまだ身についていないので、自然とアプリのガイド音声に集中し、その時点で考えごとは強制終了されていたのです。

何度かそういう経験をすると、体や脳も慣れるのか、アプリを使わなくても数回深呼吸しただけで、フッと寝落ちすることもありました。

もちろん、いつも完璧にできるわけではなく、ガイド音声に慣れるとそちらに意識が向きにくくなったり、ストレスが重なった日は考えごとが我慢できなかったりと、気づいたらガイドが終わっていたという日もあります。

それでも「呼吸で考えごとの沼から脱出できる」という成功体験は記憶に残っているので、日中イラっとしたときも、まずは深呼吸してみようという、ある種のお守りを手に入れた感覚があります。

瞑想へのハードルが低くなった

「瞑想」ではなく「深呼吸の練習」という、より身近でとっつきやすい形に変換した結果、習慣としても馴染みやすくなったというのは、ここまででなんとなくお分かりいただけたかと思います。

ただ、予想外だったのが「深呼吸の練習」を続けた結果、とっつきにくさを感じていたはずの「瞑想」にも興味が出てきたことです。

以前は、自分の内面に集中するというのも、考えごとをそのままにして受け入れるのも、なんだかピンときていませんでした。

ましてや数十分も瞑想するなんて絶対無理だし、別世界の話だと思っていました。

でも「深呼吸の練習」をしてみると、意外と時間はすぐに経つし、もしかしたら思っているほどは難しくないのではと思えてきたのです。

しかも今は「就寝前の深呼吸で、気持ちよく入眠できる」くらいの効果ですが、もしもっと踏み込んで「瞑想」ができれば、根本にあるメンタルの揺らぎやすさも、本当に改善できるのかもしれないと感じはじめています。

初めて「瞑想」ということばに出会ったときとはまったく違う感覚で、明らかに心理的ハードルが下がっているのです。

ただ、やはりまだ一歩踏みとどまっている部分があるので、その障壁が何なのかを見極めながら、スムーズに一歩踏み出せるやり方や考え方を模索しているところです。

何かいい方法が見つかったらまた皆さんにもシェアしたいと思います。

まとめ

みんな良いと言っているから、流行っているからというだけで、無理して取り入れても瞑想の効果は発揮されません。

大切なのは自分が納得して、習慣にしていけるかです。

「瞑想」と捉えるか「深呼吸の練習」と捉えるか、どちらが良いかという話ではなく、自分自身が心地よく始めるため、頭と心が拒否反応を起こさないためにはどうしたらいいのか。

今回の記事がそんな道を探すヒントになれば幸いです。

瞑想やマインドフルネスに関連した記事は、やり方の解説やインタビュー記事などたくさんあるので、ぜひ参考にしてみてください。

☞幸福度が上がる瞑想方法。楽に続けられる、続けてこそ実感する!

☞マインドフルネスと瞑想の違いや初心者におすすめのやり方を徹底解説!

怒る前に深呼吸。そのイライラは私にとって役立つの?『幸福になりたいなら幸福になろうとしてはいけない』を読んで実践してみた

Humming編集部メンバーがお届けする書籍コラム。

今回ご紹介する書籍は『幸福になりたいなら幸福になろうとしてはいけない: マインドフルネスから生まれた心理療法ACT入門』。本書で紹介されているACTの手法を日常生活の一場面に取り入れてみました。

夏の陽射しが容赦なく差し込む8月のある日、私は自宅のリビングで息子と向き合っていた。

小学生の息子は夏休み真っ只中。

基本的に家で仕事をしている私は、7月・8月は息子と一緒に過ごす時間が長い。

午前中、私はノートパソコンに向かい仕事に励む一方、息子は夏休みの宿題をする。これが我が家の日課となっていた。

夏休みも終盤に差し掛かり、このままのペースでは息子の宿題は終わらない。私は「毎日、国語算数理科社会、それぞれ毎日3ページずつやらないと終わらないよな……」と焦りを感じていた。しかし、息子に焦る様子は全く感じられない。

25分集中して作業を行い、5分休憩するというポモドーロタイマーをセットして、それぞれがやるべきことをスタートした。しかし、息子は1問解いては立ち上がり、ボールを蹴ったり、ソファーに寝転んで漫画を読んだりと、集中力が続かない様子。本気でやれば1時間で終わるであろう問題に3時間程かかった。

丸つけを始めると、思わずため息がこぼれた。止めもハネも意識されずさらっと書かれた漢字。答えだけが記され、計算過程が全くわからない算数の回答欄。

「あのさ、毎回言っているよね。字をきれいに書こうね、式をちゃんと書こうねって」 私の言葉に、息子は「だって……」と小さな声で答える。 やりとりを繰り返すうちに、「何度言っても直す気がないなら、もう好きにしなよ。困るのは自分だよ」と投げやりな言葉を口にしてしまった。

ここ数日、同じようなやりとりが毎日繰り返され、私は疲れ果てていた。夜になると、さまざまな思いが頭の中をぐるぐると巡り、ひとり反省会が始まる。

「勉強させるのが辛い。そもそも無理やり勉強させることに何の意味があるのだろうか……」

「できていないところばかりでなく、頑張ったところに目を向けてあげたい」

「私がイライラしても状況は悪化するだけ。口出しせずに見守れたらいいのに」

そして最後には必ず、「せっかくの夏休み。息子となるべく笑顔で過ごしたいのに」という思いにたどり着くのだ。

子育てに悩む日々が続く中、

「幸福になりたいなら幸福になろうとしてはいけない」という1冊の本に出会った。マインドフルネスに興味を持ち、タイトルに惹かれてネットでポチッと購入した本だ。

この本で紹介されている心理療法ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)は、ネガティブな考えが浮かんだ時に、まず自分の状態を客観的に見つめ、その感情をありのまま受け入れること(アクセプタンス)が大切だと教えてくれる。そして、「この思考は自分にとって本当に役立つのだろうか」と自問し、自分にとって大切な価値に基づいて行動する(コミットメント)ことを勧めていた。

翌朝、「今日は絶対にイライラしないで子どもたちと笑顔で過ごそう」と決めて1日をスタートした。

しばらくすると、息子がリビングにやってきた。寝起きの息子に「おはよう」と声をかけ、ぎゅーと抱きしめる。「よく眠れたかな?」とたわいのない話をしながら、ソファーに横たわる息子の足をマッサージした。

しばらくすると、娘が起きてきて、すぐさまソファーの陣地争いが始まった。朝から繰り広げられる兄妹喧嘩に、思わず「いいかげんにしなさい」と怒鳴りそうになる。

しかし、ふと我に返る。「今日は笑顔で過ごすんだ!」

そして、本に書いてあったことを意識して、心の中でぶつぶつと呟いてみた。

「私は今怒っているという感情を持っている。朝から兄妹喧嘩が始まりすごくイライラしている。だけど、私が怒りを爆発させたところで、兄妹喧嘩が止まるわけでもないし、自分の気持ちがスッキリするわけでもない。むしろ子どもたちにひどいことを言ってしまって自己嫌悪に陥るかもしれないし、兄妹喧嘩が悪化するかもしれない。つまり、今私が持っている怒りの感情は私にとって良いことをもたらさない…….」

そして、兄妹喧嘩をよそに、目を瞑って3回大きな深呼吸をしてみた。鼻から吸う呼吸で、肺に空気が入っていく感覚を味わい、吐く呼吸でお腹の凹みを感じる。呼吸をするたびに、私の中に渦巻くネガティブな感情が少し外に吐き出された感覚を味わう。足の先から脳味噌まで酸素が行き渡り、イライラしているはずの私の口角がちょっぴり上がったように感じた。

「よし、いったんこの場を離れよう」

キッチンに向い、背後で兄妹の言い合う声が聞こえる中、私は黙々とスイカをカットし始めた。 「今、私はスイカを切っている」 目の前の作業だけに意識を向け、包丁を握る手の感触に集中する。

ダイニングテーブルに、スイカとヨーグルトとパンをセットして、「朝ごはんが用意できたよ」と子どもたちに声をかけた。

むすっとした顔で食卓に座る子どもたち。私は平然とスイカを口に運んだ。 「おぉ、今日のスイカ、甘くて美味しい!」

その言葉に反応するように、子どもたちもスイカを食べ始める。娘は両手を頬に当てて「おいしい〜」のポーズ。息子も親指を立ててグッドサインを送った。

普段なら兄妹の言い合いでイライラしてしまうところを、今日は冷静でいられた。そんな自分に心の中でガッツポーズ。

そして、朝ごはんを終えて娘を保育園に送り届けると、再び息子との時間が始まった。

「今日の目標は?」と息子に尋ねる。

「今日は15時までに1教科2ページずつやる!」

「自分で決めた目標を達成できるように頑張ってね」とソファーでゴロゴロ寝転んでいる息子に声をかけた。

タイムリミットの15時を迎えた。理科と社会と国語、1ページずつしか終わっていないようだ。算数に至っては手付かずだった……。

残念ながら、この時点で私の「今日は絶対にイライラしないで子どもたちと笑顔で過ごそう」という目標は達成できなかった。

「あのさ、自分で決めた目標くらいちゃんと守りなよ。もう少し集中して勉強するべきなんじゃない?…….」息子への説教が止まらない。

しばらく立って、怒りが少しおさまってきた頃に、深く呼吸をした。

「私だって、自分で決めた今日の目標守れてないじゃん」

「私が怒るほど、息子のやる気はなくなっていくよな……」

いろんな思考が頭を巡る。

再び深呼吸をして、今日の自分の言動を客観的に振り返ってみる。

本の内容を実行し続けることはなかなか難しい。

きっと私はこれからも子どもたちに怒ったりイライラしてしまうことがあると思う。だけど、その度にこの本を読み返し、「その思考は私の役に立つの?」と唱えて深呼吸をしてみよう。

書籍紹介:

幸福になりたいなら幸福になろうとしてはいけない: マインドフルネスから生まれた心理療法ACT入門 ラス ハリス (著), 岩下 慶一 (翻訳)

時は金なり。 ドラッグのように中毒性のあるスマホとの付き合い方を見直そう【Editor’s Letter vol.10】

| Humming編集長 永野舞麻がカリフォルニアから配信する「Editor’s Letter 」。

日々の暮らしで感じた気付きや、人生において大切にしていることを綴っています。 |

現代人の必需品とも言えるスマートフォン(以下、スマホ)。手のひらサイズの小さな端末が、私たちの生活に革命的な変化をもたらしました。

スマホさえあれば、世界中の誰とでもリアルタイムで連絡が取れ、わからないことはすぐに調べることができる。社会の情報インフラとして欠かせない存在になった一方で、私たちはいつの間にかスマホに依存し、大切なことを見失ってはいないでしょうか。

通知音が鳴るたびに手が伸びる。無意識のうちにスマホを見てしまう。家族や友人との会話中もついついスマホをチェックしてメールの返信を優先してしまう。そんな経験をお持ちの方もいるのではないでしょうか。

「便利な道具」のはずのスマホに振り回され、本当に大切なものから目を背けてしまっていないか、一度立ち止まって考えてみませんか。

今回は、私がスマホと距離を置いた理由とそれがもたらした変化についてお話しします。

私を変えた10日間のデジタルデトックス

私がスマホと距離を置きはじめたきっかけは、10日間のリトリート。リトリート中はデジタル機器の使用が一切禁止されていたため、強制的にスマホと距離をとることができたのです。最初は手持ち無沙汰でしたが、日が経つにつれ、スマホがないことによる変化に気づき始めました。目の前の出来事、例えば食べている料理の味や、鳥のさえずり、足元を横切る蟻などに自然と意識が向くようになったのです。情報が過多に入ってこない、余白がある暮らしの心地よさに気づくようになりました。

リトリートを終えて10日ぶりにスマホを手にした時の衝撃は忘れられません。まず、画面の明るさが以前よりもはるかに眩しく感じました。さらに、スマホに自分のエネルギーを吸い取られているかのような不思議な感覚に襲われたのです。実際、スマホを数十分見ただけで頭痛がするようになりました。

その経験に驚き、携帯やパソコンの画面に長時間集中することで、多くのエネルギーを消耗していることに気がついたのです。そこで、意識的にスマホを使う時間を制限することに決めました。

子どもたちと一緒にいる時間は極力スマホを触らない。寝る時はリビングの棚にスマホをしまい、次の朝メディテーションが終わるまでは触れない。さらに、メールやメッセージの通知をOFFに設定しました。スマホに自分の行動を支配されるのではなく、自分が必要な時にのみ、スマホを手にするようにしたのです。

スマホを手放したら、人生が変わる?!

スマホを使う時間と使わない時間の境界線を作ることで、私の生活にはポジティブな変化が表れました。

例えば、寝る前の準備。これまではスマホで調べものをしたり、動画を見たりしながら、顔を洗って、歯磨きをして、着替えをしていたので、1時間ほど時間がかかっていました。それが今では半分以下の時間で終わるようになり、余白が生まれました。

いかにスマホという機械に時間を奪われていたかを体感すると共に、本来の自分のキャパシティの広さに気がついたのです。

また、寝る前にスマホを見なくなったことで、自律神経が整い、メディテーションをしてから眠りにつくまでの時間も短くなり、睡眠の質も高まりました。

さらに、人との関わり方にも変化が表れました。以前は子どもたちに話しかけられた時に、「このメールの返信が終わるまで待って」と言うことが度々あったのです。今思えば、「あなたより、スマホの中の出来事が大切」と表現しているようなものです。しかし今では、目の前にいる相手との時間を何よりも大切にできるようになりました。

すると、学校での出来事や友達とのトラブル、 姉妹喧嘩のこと、自分が感じていることなどを、子どもたちから話してくれることが増えました。私がスマホに集中している代わりに、本を読んだり、趣味のアートやパズルをしていることで、話しかけやすい空間ができたのだと思います。

また驚くことに、私がスマホを手放したことで、これまでは頻繁に行われていたスマホやタブレット端末を模倣した遊びを子どもたちがしなくなったのです。子どもは良くも悪くも周囲の大人の姿を見て育つもの。もし子どもたちにスマホに支配された人生を歩んでほしくないのであれば、まずは周りの大人が手本を示す必要があると強く感じました。

「伝える」ことで、スマホを使わないデメリットを乗り越える

とはいえ、スマホを使う時間を制限することで、急な予定変更や緊急の連絡に気づきにくくなるというデメリットもありました。どちらかと言えば、自分自身への影響というよりも、相手に対してのデメリットと言えるかもしれません。

そのため、よく連絡を取り合う仕事相手や友人には、24時間以内の返信を心がけながらも「私は自分の都合のいいタイミングで連絡するから、あなたも即座に返信しなくて大丈夫。お互いに無理のないペースでやり取りしましょう」と伝えるようにしています。逆に返事を急ぐ時には、「こちらは急ぎの用件なので、できるだけ早めの返信をお願いします」と伝えることもあります。

また、特定の時間帯はスマホを確認し、子どもの学校関連の連絡事項や、仕事上の緊急の連絡にはなるべく対応できるよう心がけています。

必要以上にスマホに時間を奪われないために

スマホが私たちの生活に欠かせない存在となり、即レスが善とされる現代社会において、スマホと距離を置くことは勇気のいることかもしれません。

しかし、完全にスマホを断つことが難しくても、使う時間と使わない時間の境界線を決めて、上手く付き合うことはできると思うのです。例えば、週末や家族団欒の時間、自分の趣味に没頭する時間はスマホから離れる。一方で、仕事上の連絡や緊急の用件には適切に対応するなど。

人生において、時間ほど貴重なものはありません。スマホやパソコンなどの電子機器は私たちの生活を便利にしてくれる、いち道具です。私たちが使う側であり、道具に支配されるようになっては元も子もないのです。

必要以上にスマホに時間を奪われなくなることで、本当に大切なものに時間を使えるようになり、新しい発見や気づきが得られるかもしれません。それはきっとあなたの人生をより豊かなものにしてくれるでしょう。

「本当の自分」が分からない?迷ったときに思い出したい考え方

本当の自分が分からない

「本当の自分」って何なんだろう。

ふと、そんな問いが浮かぶことってありませんか。

親の前、友達の前、職場、パートナーに見せる顔、どれも全部少しずつ違う。

真面目なしっかり者のときもあれば、子どものように甘えたくなるときもある。善良に生きていても、たまに道を踏み外すことだってある。

SNSが当たり前になった現代では、その「顔」の数はさらに増えています。

仕事用、プライベート用アカウント、何も考えずつぶやける、誰にも教えていない裏アカウント。複数アカウントを使い分け、それぞれ違う自分を見せている人も多いのではないでしょうか。

私たちはこんな風に、相手や環境に合わせていろんな顔を使い分けます。

「誰か」のイメージ通りの私でいなきゃ、がっかりされるかもしれないから。それで離れていってほしくないから。

でもそれに疲れ果て、途方に暮れるときもあります。

こんなの私じゃない、素の自分に戻りたい。そもそもいろんな顔を使い分けるなんて、相手も自分も騙しているのと同じではないか。

ずっと変わらない「本当の自分」を貫けたら、どんなに楽だろうか。

だけどもうどれが「本当の自分」なのかも分からない。

そんな葛藤を、誰しも一度は抱えたことがあるのではないでしょうか。

そもそも本当の自分って?

そもそも、私たちが探し求める「本当の自分」ってどんなものなのでしょうか。

自分のなかにある、唯一無二の、確固たる存在。なんとなく、そんなイメージがあるかもしれません。

だからこそ、今は「本当の自分」からかけ離れているとか、周りにも自分にも嘘をついているというような考えが浮かび、私たちは苦しくなります。

でも本当に、「本当の自分」とはたった一つしか存在しないのでしょうか。

一歩引いてその定義を見つめ直してみると、少し心持ちが変わるかもしれません。

「周り」によって形成される

あなたという人間は、あなた自身が感じて考えるからこそ存在しています。

そういう意味では、本当の自分とは「自分のなか」で形成されるように思えるかもしれません。

でも、その感じて考えるということ自体、必ず「周り」と関わっているはずです。

仕事がデキる人に見られたいから、ちょっと背伸びして頑張ろう。家族や親友の前では、ポンコツなところを見せたって平気。

仕事の日は小ぎれいな身なりをするけど、近所のコンビニは伸びきったTシャツでいいや。誰も私を知らないから旅先では、いつもと違う行動や選択をしたくなる。

大人になるとよく「自分で考えて行動しろ」と言われますが、どんなに自分で考えたとしてもその起点はあくまで周りの人や環境にあります。

あの人は雑談多めのほうが仕事の話がスムーズに進む、この人は真面目なタイプだから端的に伝えたほうが良い。

SNSだって同じで、見ている人のタイプを考えて、投稿する内容を調整します。

そんな風に、私たちは常に周りとの関係のなかで自分の立ち居振る舞いを決定しています。

だから「本当の自分」とは、たしかに「自分」ではあるものの、「周り」によって形成される相対的なもの。

相手や環境によってアメーバのように変化する、そもそもの輪郭があいまいなものなのです。

「複数」存在する

世の中には多重人格や八方美人ということばがあり、これらはどちらかというとネガティブな使われ方をします。

誰にでも良い顔をして相手を騙している、そんなニュアンスが含まれていますよね。

さらに、これを裏返すと、あたかも「本当の自分」がたった1つしか存在しないようにも思えます。

常に「本当の自分」でいるべきで、それが人として誠実な振る舞いだ、そんな風にも聞こえてきます。

だから私たちは、自分が「いろんな顔」を持っていることに嫌気が差し、「唯一無二」の本当の自分を見つけようともがく。

でも本当の自分が「周り」によって形成されるのであれば、極端に言えば、関わる人や身を置く環境の数だけ「自分」が存在する可能性があります。

ここから「唯一無二」の本当の自分を定義するのは、かなりハードルが高く感じられませんか?

かといって、いきなり「本当の自分」が複数あることを受け入れろというのも簡単ではありません。だから私たちは悩んでいるのですよね。

では、その「いろんな顔」を全てくっつけたのが「本当の自分」と考えるのはどうでしょうか?

どれだけいろんな顔を使い分けたとしても、その組み合わせだけは唯一無二です。

切り取った一部もその集合体も、どれもが紛れもなく「本当の自分」です。それぞれの仮面を別人と捉えてしまうか、仮面を上手に使い分ける一人の人間と捉えるか。

近くでみるか俯瞰でみるか、問題は視点にあります。

そう考えると、全部ひっくるめて「本当の自分」だということが、少しずつ腑に落ちてくるのではないでしょうか。

「時間」とともに変化する

本当の自分を見失ってしまう要因は、もうひとつあります。それは本当の自分とは「時間」とともに変わるということ。

子どもの頃と大人になった今の自分では、考え方はかなり違うはずです。

子どもの頃は分からなかったことが分かるようになり、子どもの頃はシンプルだったことが複雑に見えることもあります。大事なことと、そうでもないことの基準も変わっているかもしれません。

もっと短いスパンでそれを感じることもあるでしょう。人生において、昨日と今日の価値観が180°ひっくり返ることは、別に不思議なことではありません。

そうした感じ方や考え方の変化にふと気づいたとき、私たちはうろたえてしまいます。「私はこんな人間ではなかったはず」あるいは「これまでなんて人間だったんだろう」と。

でも、過去と今の自分、どちらかが間違っていたのかというと、そうではないはずです。

子どもの頃は子どもなりに、昨日の自分は昨日の自分なりに、そのときの環境や状況に則した「自分」でいたはずです。その環境や状況が変わったから今の自分も変わった、ただそれだけの話です。

本当の自分が「周り」によって形成されるものである以上、時間の経過とともに、環境や付き合う人が変われば「本当の自分」も変わる。

「確固たる」本当の自分が見つからないのは、ある意味、当然のことなのです。

本当の自分を見失ったときのヒント

「本当の自分」とは、何か1つ決まった枠があるわけではないということが、少しずつ理解できてきたかと思いますが、心から腑に落ちるまでには時間がかかるかもしれません。

それに理解したからといって、悩みがすぐに解消されるわけでもないでしょう。はっきりとした輪郭がないものに、不安を抱くのはごく自然なことです。

大切なのは、その不安に飲み込まれず、体勢を立て直すスイッチを知っているかどうかです。

そのスイッチは人それぞれですが、ヒントになりそうな考え方をお伝えしておきます。

いろんな顔の「良い面」に気づく

私たちが確固たる「本当の自分」を探してさまよってしまうのは、そのほうが楽だから。

ものづくりに例えて考えてみましょう。

規格が決まった工場生産なら、同じ品質のものを一度に大量生産できますが、職人の手作りだと、どうしても微妙な差が生じるうえ生産量も限られます。労力、効率を考えると、どう考えても工場生産に軍配が上がりますよね。

工場生産のように、本当の自分にも「規格」があれば、周りに合わせて繊細に調整する必要もなく、余計なストレスも減りそうな気がする。だから、私たちはその型を探したくなる。

では、時間も労力もかかる職人の手作りはダメかというと、そんなわけはありませんよね。1つ1つ微妙に違う風合いは「味」と評価され、多くは生産できないことは「希少性」という価値になります。

だとしたら「本当の自分」も、少しずつ違う顔を「味」、それぞれを見せる相手が限られることを「希少性」ととらえても良いのではないでしょうか?

自分だけに見せてくれる顔があると、人はちょっと嬉しくなります。逆に、いつもとは違う顔や、自分には見せない顔があることを知ると、より惹かれてしまうことだってあります。

いろんな顔を使い分けるのはたしかに疲れますが、それで作られるあなたの魅力があることにも気づいてくださいね。

そしてもう一つ、あなたがいろんな顔を使い分ける理由にも目を向けてください。

相手が気持ちよくいられるように、その場の空気が良くなるように、そして自分が傷つかないように。そのためにはどう振る舞えばいいか、知恵を絞る。

もがきながらもいろんな顔を使い分ける背景には、そんな優しさがあると筆者は考えます。だって、周りのことも自分のこともどうでもいいなら、こんな面倒で疲れることはしないはずです。

たくさんの顔を持つ人は、それだけ優しさや知恵を持っている。

こうしたいろんな顔を持つことの良い面に気づけると、少し「本当の自分」探しの呪縛から解放されるのではないでしょうか。

「不安の原因」を深掘りしてみる

人は意外と、不安の原因を明確に理解していないものです。

漠然と将来が不安、なんとなくこのままじゃ良くない気がする。そんなことってよくありますよね。

「本当の自分」を見失い不安に襲われているときも、その可能性がゼロではありません。そもそもあなたは、なぜ「本当の自分」を見つけたいと感じているのでしょうか。

もしかしたら、何か現状に不満があるのかもしれません。

たとえば、職場では人間関係も仕事もそれなりに上手くいっている。お給料も生活も安定して何不自由ないはずなのに、何となく満たされず「本当の自分」ではない気がする。

実はその背景には「もっとバリバリ仕事をしたい」という野望、あるいは「もっとミニマムな自給自足の暮らしのほうがいい」といった気持ちが隠れているのかもしれません。

あるいは、あなたは今すごく疲れているのかもしれません。

たとえば、ストレートな性格の人が空気を読んで振る舞うことは、出来なくはないけれどかなり疲れることです。

それが今までは職場だけで十分だったのに、何らかの環境の変化で、家庭や友だちと会うときもそうしなくてはいけなくなった。気づいたら、ずっと自分にとって疲れる顔ばかりしている。

だから気張らずいられる「本当の自分」に戻りたい。

こんな風に「本当の自分」探しには、そこに至るまでの原因や過程があるはずです。ただその多くは、ほんの些細な出来事だったり、じんわり変わっていくものだから気づきにくい。

そんなときは、一度紙に書き出して心と頭を整理することも大切です。

なぜ「本当の自分」を見つけたがっているのか?

現状に何か不満があるのか?それとも単にいっぱいいっぱいなのか?

その原因はどこにあるのか?自分で解決できることなのか?

一つずつ地道に深掘りしていくと、意外と具体的な解決策にたどり着くかもしれません。

たとえば、転職活動や異動願い、業務量の調整。あるいは新しい習いごとや家族旅行、旧友との他愛もない話だったり、その解決策は十人十色です。もちろん解決策によっては、すぐには実行できないかもしれません。

でも少なくとも、実体のない唯一無二の「本当の自分」を探し求めるより、遥かに地に足がついていて手を伸ばしやすいものではないでしょうか。

本当の自分は揺らいで当然

いろんな顔があることに嫌気が差しているのに、それ自体を肯定しろだなんて”とんち”のように感じられる内容だったかもしれません。

でも、無理矢理「本当の自分」という枠を作り上げ、そうでないときの自分を否定して苦しむよりは、肩の荷は少し下りるのではないでしょうか。

少しずつ、自分のいろんな顔、そしてそのいろんな顔を持つ自分自身の魅力にも、気づいていってあげてくださいね。

21日間のジャーナリングで人生を変えよう

※この記事は、アメリカの記事を日本語に訳したものです。

https://level.game/blogs/can-writing-affirmations-for-21-days-change-your-life?lang=en

「You Can Heal Your Life(あなたは人生を癒すことができる)」というアメリカの作家ルイーズ・ヘイの不朽の言葉には、世界中の人の人生を変えた深い真実が隠されています。それは「アファメーションの力」。つまり、シンプルで前向きな言葉によって、あなたの考え方そのものを変え、夢や願望を実現するための土台を作ることができるのです。数えきれないほどの自己啓発が実験されてきたが、21日間のアファメーションは、私たちを変革するための力強い方法であることがわかってきた。

このアファメーションは単なる希望的観測ではありません。ポジティブな自己イメージを築き、自分にふさわしい人生を引き寄せるために、潜在意識を書き換える方法なのです。

アファメーションとは

アファメーションとは、潜在意識をポジティブにし、ネガティブな思考を取り除き、自信を高めるためのポジティブな文言のことです。常にアファメーションを繰り返し、それを信じることで、ポジティブな変化を起こすことができるのです。「私は〇〇です」という言い方のアファメーションは、あなたの存在意義、そして能力を肯定し、あなたの自己肯定感を高める強力なツールです。こういったアファメーションは、あなたの幸福度を高めポジティブな人生を促すでしょう。

21日間のアファメーション・チャレンジ

ポジティブなアファメーションのやり方としては、毎朝5つのセリフを自分に語りかけるという方法があります。21日間アファメーションを書き続ける理由は、新しい習慣を作るには21日かかるという調査結果に基づいています。この21日間は、あなたの脳をポジティブ思考へといざなうための神聖な期間なのです。毎朝、5つのセリフを自分に語りかけることで、自分の強い決意を確認し、素晴らしい1日の幕開けとなります。

アファメーションの文言を作る

効果的なアファメーションを作るには、「私は〇〇だ」というフレーズから始めましょう。例えば、「私は愛と尊敬を受けるに値する人間だ」とか、「私は自分が思っている以上に強い人間だ」などです。こういうアファメーションは、個人的なもので、前向きな内容で、明確な言い方でなければいけません。さらに、現在形で唱え続けることで、あなたの心は、それがすでに起こっていることであり、未来のことではないと考えるようになります。例えば、もっと創造性を高めたいという人は、「私は想像力に満ちている」というアファメーションの後に文章を書くと、革新的なアイデアが次々と出てくるでしょう。

アファメーションを書くメリット

アファメーションを唱えるのではなく、実際に書くことで、あなたの精神的、感情的、そして肉体的な幸福にも大きな影響を与えることができます。主な効果をいくつか紹介しましょう。

精神的健康の向上: アファメーションは、しばしば不安やうつにつながるネガティブな思考を打ち消すのに役立ちます。ポジティブな結果に焦点を当てることで、より楽観的に物事を考えられるようになります。

自信がつく: 自分の存在意義を定期的に肯定することで、自己肯定感を高めることができます。「私は〇〇」という言葉は、自分への自信を強めるのに特に効果的です。

集中力が高まる: アファメーションを書くことで、目標を常に頭の片隅に置いておくことができ、目標達成に必要な行動を取りやすくなります。

ストレスの軽減: ポジティブなアファメーションは、思考を、心配事をからポジティブな視点へとシフトさせることで、ストレスを軽減することができます。

願望実現: 引き寄せの法則は、肯定的な思考に集中することで、肯定的な人生をもたらすことができるでしょう。アファメーションは、まさにこういった願望実現のためのツールです。

人間関係: 人間関係についてポジティブな発言をすることで、周囲の人と思いやりをもった協力的な環境を育むことができます。

自己回復: ヒーリングのためのアファメーションは、病気や怪我ではなく、健康や癒しに意識を集中させることで、回復や幸福感を促進することができます。

つまり、21日間アファメーションを書き続けることは、大きな自己成長と変容をもたらすための、とてもパワフルな取り組みなのです。この取り組みに必要なのは、ポジティブに変化したいという意欲と、毎日数分だけ行うという決意だけ。このアファメーションを毎日行うことで、人生のあらゆる分野において数えきれないメリットを受け取ることができるでしょう。

アファメーションを始めるために必要なもの

21日間のアファメーションを書き続けるために必要な道具はペンと紙で十分です。最も重要なのは、心をオープンにし、新しいことにトライする意欲、そして自己改善への決意です。自己肯定感、健康、キャリア、人間関係などの分野で、あなたが深く共感できるアファメーションの言葉を選びましょう。

アファメーションを日常生活に取り入れる

アファメーションを日常生活に取り入れるのは簡単です。日記に書いたり、鏡の前で声に出したり、瞑想中に心の中で繰り返したりして取り入れましょう。大切なことは一貫していることです。例えば「私は毎日癒されています」のようなアファメーションの時は、まるで癒しているような静かな時間に唱えると、特に効果があります。

アファメーションを書くメリット

アファメーションを日常生活にとりこむことは、自分の成長のためにも効果があります。これによって、自分の意思を固め、思考と行動を一致させ、自分は成功に向かっているというマインドセットを育てることができるでしょう。

以下の21日間モデルと、アファメーションの例を参考にしてみてください。

Day 1: あなたがなりたい自分をイメージしてください。

例: 私は自分を誇りに思い、自分のユニークな性格を称えます。

Day 2: 誰かを助けたときのことを書き、それがどんな気持ちになったかを書いてください。

例:私は人の人生に前向きな力を与えています。

Day 3: あなたが今直面している課題を思い浮かべ、それをどう克服するかを考えてください。

例:私には、心が折れても立ち直る力がある。

Day 4: 1年後の自分を思い描いてください。

例:私は明るく成功した未来に向かっています。

Day 5: あなたの人生で乗り越えた困難な時期について、どのように乗り越えたかを書いてください。

例:私の人生には明確な目的がある。私はとても恵まれている。

Day 6: あなたが達成した目標と、それを達成した方法を書いてください。

例: 私は、日々の努力を重ねて目標を達成し、成功を祝うことができます。

Day 7: 失敗が教えてくれた貴重な教訓を振り返ってください。

例:私はどんな経験からも学び、成長します。

Day 8: あなたにインスピレーションを与えてくれる人について書いてください。

例:私は友の偉大さに刺激をうけ、自分も人にインスプレーションを与えられるよう努力します。

Day 9: あなたが恐れていることを思い浮かべ、それにどう立ち向かうかを考えてください。

例: 私は強くて、立ち向かう勇気を持っています。

Day 10: あなたにとっての夢とその意味を書いてください。

例:私は夢を追い求め、一歩一歩夢に近づいています。

Day 11: 他人が言ってくれたあなたへの誉め言葉と、あなたをそれをどう感じたかを振り返ってください。

例: 私は自分の努力や資質を評価され、認められている。

Day 12: あなたの人生で変えたいことについて書いてください。

例:私は自分の人生を自分でデザインしている。

Day 13: 自分が信じられないほど誇らしく感じた瞬間について書いてください。

例: 私は自分の業績を誇りに思っています。

Day 14: あなたが身につけたい習慣とその理由を考えてください。

例:私は毎日、新しく前向きな習慣を身につけています。

Day 15: あなたにとって大切な人間関係について書いてください。

例:すべての人間関係で私は愛に満たされています。

Day 16: あなたが勇気を示した瞬間を振り返ってください。

例:私は勇気があり、自分が信じるもののために立ち上がる。

Day 17: 楽しみにしていることについて書いてください。

例:私は未来が楽しみです。

Day 18: あなたが学びたいスキルとその理由を考えてみてください。

例:私は人生のあらゆる分野で常に学び、成長しています。

Day 19: 今日、どのように自分に優しくできるかを書いてください。

例:私は自分に優しく、癒してあげる価値があります。

Day 20: あなたが安心できる場所について書いてください。

例:私は家族と仲間と一緒にいる時に安心できる。

Day 21:この20日間を振り返り、あなたがどういう成長をしたかについて考えてみてください。

例:私は自分の今までの道のりに感謝し、すべての学びを受け入れます。

アファメーションを書く時間

アファメーションを実践する方法は1つだけではありません。例えば、アファメーションを書くのに最適なのは、1日のうちで邪魔が入らず集中できる静かな時間帯です。多くの人は朝が理想的だと感じているようです。毎朝5行だけ書きながら自分に語りかけることは、自分のマインドに人生の目的意識と前向きな気持ちを植えつけるとても効果的な方法です。ただ人によってはアファメーションを夜に書きたいという人もいるでしょう。いずれにせよ大切なことは、静かな時間を選び、継続して行うことです。

アファメーションだけでなく、毎日瞑想を実践したり、ストレッチをして体調を整えたり、集中力や睡眠のために音楽を聴いたりするのも良いでしょう。ぜひあなたもアファメーションを試して、人生をさらにポジティブに変化させましょう。

恐れるのは死よりも後悔。今を大切に生きる意味

Humming編集部 條川純のコラムをお届けします。

誰もが必ず経験する「死」。私たちは、大切な人を失う痛みを味わい、いつかは自分自身もこの世を去ります。

死ぬことは怖いというイメージがありますが、本当に死は恐れるべきことなのでしょうか。

最近知った友人の病気や、過去に大切な家族を癌で亡くした経験、そしてテレビやネットで耳にする著名人の訃報など、身近な出来事をきっかけに、私は死について考え続けてきました。そんな中で培ってきた私の死生観について話してみたいと思います。

恐れるのは「後悔」を残して死を迎えること

40歳を目前に、この先の人生を考えると共に、死を意識するようになりました。そして気がついたのは、私は死ぬことよりも、後悔を恐れているということです。

後悔のない人生を歩むためにも、私は他人を尊重し、思いやりを持って接することを大切にしたいと改めて感じています。そうすることが、自分自身の幸福につながると確信しているからです。

また、他人からの評価にとらわれるのではなく、自分自身に集中したいと思っています。

例えば、スマートフォンやソーシャルメディアに依存する生活を送っていると、他者と自分を比較してしまったり、「いいね」の数が気になったり、本当に大切なことを見落としがちです。

どんな情報でも簡単に手に入り、遠く離れた人ともオンラインでコミュニケーションが取れる便利な時代。だからこそ、大切な人に直接会ったり、旅に出て新しい経験をしたり、リアルな交流や体験を大切にしたい。直接的な人とのつながりや、五感を通して得られる生の経験には、かけがえのない価値があるはずです。

人生は一度きり。後悔のない人生を歩むために、自分と向き合い、今この瞬間を大切に生きていきたいです。

大切なひとの死を乗り越えるために

生きている間には、大切な人とのお別れを経験することがあるでしょう。私たちは、愛する人を失った時、計り知れない悲しみと喪失感に襲われます。

以前、親しい友人が親を亡くした時のことを思い出します。彼は耐え難い悲しみに襲われ、その対処法を見出すことができずに、自分自身を傷つけてしまったのです。悲しみの渦から抜け出せない彼を見て、私は死を乗り越える方法について考えさせられました。

現代社会では、家族が亡くなった後、残された親族はすぐに書類作業や法的手続き、請求書の支払いに追われ、死を受け入れる余裕がないことが多いように感じます。

大切な人を失った時には、思い出の場所を訪れたり、写真を眺めたり、故人を偲ぶ時間を持つことが大切です。また、「故人は最後に何を伝えたかったのだろう」と考えたり、「今の自分の生き方を故人が見たらどう思うだろう」と自らを振り返る内省の時間も必要でしょう。心の傷は簡単には癒えないものです。適切なケアを怠ると、その傷は長い間心の奥底に残り続け、私たちを苦しめる可能性があります。

悲しみに寄り添い、故人との思い出を大切にしながら、徐々に新しい日常を築いていくことが、大切な人の死を乗り越えるための健全なプロセスなのかもしれません。

避けては通れない「死」という現実

死は人生の一部であり、恐れるべきことではありません。むしろ、死を受け入れることで、今この瞬間を大切に過ごすことができるでしょう。

大切な人を失ったとき、或いは自分自身の死に直面したとき、悲しみや喪失感にとらわれるのは自然なことです。しかし、そこにとどまるのではなく、亡くなった人との思い出や、自分がこれまで歩んできた人生の旅路を振り返り、感謝の意を込めることが大切なのではないでしょうか。

今日から始める、不安解消のための瞑想法

インターネットやSNSの発達により、私たちは世界中の情報を瞬時に手に入れられるようになりました。便利な反面、膨大な情報に振り回されてしまうことも……。

SNSで流れる友人の幸せそうな投稿を見て、自分の人生と比べてしまったり、ニュースで報道される出来事に不安を感じたり、気がつかないうちに心が疲れてしまうことがあるのではないでしょうか。

そんなときには、一度立ち止まって、自分自身と向き合ってみることが大切です。心の中に溜まったざわつきを手放し、内なる平穏を取り戻す。その1つの手段が「瞑想」です。

そもそも、瞑想とは

瞑想とは、自分自身の心と向き合い、内面を見つめるための方法の一つ。自分の心の状態を客観的に観察するためのツールと言えるでしょう

瞑想の方法は様々ですが、基本的には、静かな場所に座り、目を閉じ、呼吸に意識を向けることから始まります。瞑想中は、仕事の心配事、昨日の出来事、今日のやることなど、様々な考えや感情が頭の中に浮かんでくるものです。

最初はこれらの雑念を追い払おうとしがちですが、瞑想の目的は、雑念を無理に消し去ることではありません。むしろ、雑念をそのまま受け入れ、まるで空を流れる雲を眺めるように、客観的に観察することが大切なのです。

例えば、仕事の心配事が頭に浮かんできたら、「私は仕事の心配をしているな」と認識し、その考えにはあまり深入りせず、ゆっくりと呼吸に意識を戻します。このように、雑念をあるがままに受け入れ、静かに観察する練習を重ねることで、次第に自分の心の動きを客観視できるようになっていきます。

とはいえ、「瞑想を日々の生活に取り入れたい」と思っても、何から手をつけたらいいのかわからない方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、誰でも気軽に始められる簡単な瞑想法をいくつかご紹介します。

初心者OK。今日から始める5つの簡単瞑想方法

1日5分、何もしない時間を作る

忙しい現代社会では、仕事に家事に育児と、毎日やることが山積みで自分と向き合う時間が後回しになりがちです。

だからこそ、意識的に自分と向き合う「無になる時間」を日々の中に取り入れてみましょう。最初は5分間でも大丈夫。継続することで少しずつ変化を感じることができるでしょう。

例えば、寝る前や起きる前の5分間、ベッドの上に寝転がり、目を閉じます。吸う息で腹部を膨らませ、吐く息で腹部を凹ませる。呼吸は心を落ち着けるための強力のツールです。ゆっくりと深呼吸をしながら、呼吸に意識を向けてみましょう。

最初のうちは、5分間でも長く退屈に感じるかもしれません。しかし、これを習慣づけていくうちに、次第に瞑想に集中できるようになり、心が落ち着いてくるはずです。

感じたことをノートに書き出す

朝目覚めた直後、まだボーっとしている間に、頭の中に浮かんでくる様々な思いを、そのままノートに書き出してみましょう。これは「モーニングページ」と呼ばれる手法で、頭の中をスッキリとさせ、一日をフレッシュな気持ちで始めるのに効果的です。

ノートを開いたら、思いつくままに書き始めます。例えば、「昨日は夜遅くまで仕事をしていたから、まだ眠い…」「今日は友人との約束があるから、楽しみだな」「最近運動不足だから、今日は公園を散歩しよう」など、何でも構いません。

大切なのは、文章の形式や見た目にこだわらず、自分の感情や思考を自由に表現すること。スペルの間違いや文法の誤りを気にする必要はありません。目安は3ページ。頭の中を言葉にして、ペンを走らせてみてください。

「モーニングページ」を毎朝続けていくことで、自分の思考パターンや感情の変化に気がつけるようになるでしょう。

ヨガをする

ヨガは心身のバランスを整える古代からの知恵です。ポーズに合わせて深く呼吸をすることで、体に酸素を十分に取り込み、老廃物を排出できます。同時に、呼吸に意識を向けることで雑念が消え、心が静まっていくのを感じられるでしょう。

今では、YouTubeでも様々なヨガのレッスンを気軽に受けることができます。

「朝ヨガ」や「夜ヨガ」といった、時間帯に合わせたプログラムや「自律神経を整えるヨガ」など、特定の目的に特化したプログラム、また、5分や10分といった短時間で完結するレッスンも多数あります。

これなら忙しい日々の中でも、隙間時間を見つけてヨガができるでしょう。ヨガを通して、心身のバランスを整え、不安感を和らげていきましょう。

瞑想グッズを取り入れる

瞑想を始めるにあたって、専用のグッズを取り入れるのも一つの方法です。香りや視覚的なアイテムなど、自分に合ったグッズを探してみましょう。

たとえば、アロマディフューザーを使って、お気に入りの香りを部屋に広げるのも効果的です。ラベンダーやカモミールなどのリラックス効果のある精油を使えば、心が落ち着き、瞑想に集中しやすくなります。

他にも、ビー玉が流れるオブジェを眺めているだけで今に集中できる商品なども販売されています。視覚的に心を落ち着けるアイテムを自宅に飾り、「無になる習慣」を作るのも一つの方法です。

不安に襲われたときは、瞑想の力を借りよう

不安感に襲われたとき、私たちは「あの時こうしていれば…」「もし〜だったらどうしよう」といった考えを繰り返し、ネガティブな思考から抜け出せなくなることがあります。

そんなときこそ、瞑想の力を借りてみましょう。深呼吸をして今この瞬間に意識を向け、不安な感情をそのまま受け止めるのです。

最初は難しく感じるかもしれませんが、毎日5分でも自分自身と向き合う時間を持つことで、徐々に瞑想が習慣化され、不安への対処法が自然と身についていくでしょう。

心の平穏を取り戻す第一歩は、自分自身と向き合うことから始まるのです。

辞めることで起こったパラダイムシフト。実は色々なことをやりすぎていた?幸せの鍵はLess is More。 【Editor’s Letter vol.08】

| Humming編集長 永野舞麻がカリフォルニアから配信する「Editor’s Letter 」。日々の暮らしで感じた気付きや、人生において大切にしていることを綴っています。 |

綺麗な服を着飾るのが好きだった。

人脈を作るために積極的にランチに出かけた。

出張で世界中を飛び回っていた。

振り返れば、私はいつも自分の表面的なことを磨くことに力を注ぎ、忙しない日々を過ごしていました。

どちらかと言えば、派手で騒がしくて、外交的。そんな私が今では約1年間の時を経て、段々と外出を極力減らし、家の中で静かに瞑想をしています。

内と向き合う時間を大切にする。自分が大切だと思っていたことを辞めることを決断する。選択肢が少なくなることで、迷いが減り、穏やかな心で過ごせる時間が増えました。さらに、これまで気がつかなかったことに目が向けられるようにもなったのです。

40歳を目前にして起こったパラダイムシフト。

そのきっかけは何だったのか?内と向き合うことで現れた変化とは?私の体験談をお話します。

現状を受け入れ潔く辞めた海外出張

数年前までの私は、仕事や旅行で世界中を行き来したり、知人とランチに出かけたり、忙しない日々を送っていました。頻繁に会議のために日本へ、ケニアへ映画の撮影に行った帰りに、ロンドンに寄ってミーティング。来月も出張と家族旅行を合わせてニュージーランドへ行く予定になっていました。毎月スケジュール帳はいつもぎっしりと予定で埋め尽くされていました。

先月、予定していた日本出張の少し前のこと。体調を崩し、やむなく全ての予定を一度キャンセルすることを決断したのです。

もちろんキャンセルすることに対して、約束していた人たちへの後ろめたさや残念な気持ちもありました。しかし、自分の置かれたありのままの現実を受け入れ、入れていた予定を全て潔く”手放す”ことで、時間にも心にも余裕が生まれ、自分自身に思わぬ変化が現れたのです。

何事も”始める”のも勇気がいるけれど、”辞める”のには更に勇気がいる。しかし、4年前から始めたメディテーションで段々と自分の内側が変わりつつあったところに加えて、少し前に体験したヴィパッサナーリトリートで「大きな流れに逆らわず、今を受け入れることの大切さ」を体感していたからこそ、潔く”手放す”選択ができました。

内向的な自分を知ることで出会った心の平穏

ごちゃごちゃしていたスケジュールが綺麗になったことで、生活のリズムが整いました。

毎日、同じ場所、同じ時間に瞑想できるようになったことも相まって、性格までも少し大人しくなり、これまでは気がつかなかった日常の中の静寂に目が向けられるようになったのです。また、静かで落ち着いた空間を心地よいと感じるようになり、一人きりの時間を寂しいと感じる代わりに、エンジョイするようになりました。

たとえば、「水が欲しいのかな」とか、「この部屋の光加減が合うんだな」とか、植物が求めているものがわかるようになったり、私が静かになることで、子どもたちから話してくれることが増え、また、自分も静かに周りを観察するようになり、子どもたちの心の内や思考をより深く知れたり。

さらに、家にいる時間が増えたことで、趣味のアートもこれまで以上に充実しています。

遠方への出張を辞めたり、知り合いとのランチの機会を減らしたり、最初は周りと疎遠になるのではないかと不安を感じることもありました。しかし、辞めてみれば意外にも気持ちはスッキリ。これまでは必要以上に動き回っていたことに気がついたのです。

外に出なくても必要な情報は得られるし、会いたい人にはピンポイントで会えればいい。

これまで外交的だった私が、内向的になったことで、パラダイムシフトがおきたのです。

パラダイムシフトとは?

パラダイムシフトとは、考え方や価値観が根本的に変わること。

人は無意識のうちに特定の視点や信念に固執し、そのフィルターを通して日々を過ごしているのです。しかし、パラダイムシフトが起こると、これまでの「当たり前」が覆され、新しい見方や考え方ができるようになります。

この変化は小さな瞬間から始まり、次第に生活全体に影響を及ぼします。パラダイムシフトは私たちに新しい可能性を示唆し、人生に深みをもたらす大切なプロセスだといえるでしょう。

“Less is More”が人生における幸せの鍵

20世紀に活躍したドイツ出身の建築家、ミース・ファン・デル・ローエが残した言葉“Less is More”。これは「シンプルなデザインを追求することによって、より美しく豊かな空間が生まれる」という、彼の建築家としての信念を表した言葉です。

「少ない方が豊かである」という意味あいのこの言葉は、建築のみならず、人生を幸せに過ごすためにも重要な思想だと私は実感しています。

なぜなら、多くのものや情報に溢れた現代、便利な反面、膨大な選択肢に迷いや悩みが生じやすく、心身が疲弊するからです。

だからこそ、大切なのは選択肢を極力減らすこと。辞めること・やらないこと、自分の中に基準を持つこと。選択肢が減ることで迷うときや悩む時に使う思考の量が少なくなり、心穏やかに過ごすことができるのです。

もちろん、これまであたり前にしてきたことを辞めたり、習慣を変えるのは勇気がいることです。しかし、何かを手放し余白が生まれるからこそ、本当に大切なことに気がつけたり、新たなご縁に出会えたり、新しい可能性が広がるものです。

体調を崩し、海外出張をキャンセルしなければいけない。一見ネガティブに思えるこの出来事が、私にパラダイムシフトを起こし、”Less is More”の重要性に気がつかせてくれました。

ジャーナリングのやり方は?日記との違いや効果について

日々さまざまなことを頭の中で考えていると、結論がなかなか出なかったり、考えすぎてイライラしてしまったりすることもあるでしょう。

誰かと会話するのとは違って、自分の中でだけ考えを巡らせるのは、良い点もあれば悪い点もあるものです。

そんなとき、頭の中を整理するために必要なのが「ジャーナリング」です。

定期的にジャーナリングを行うことで、自分が今何を考えているのか、何をしたいと思っているのかを正しく理解できるでしょう。

今回はジャーナリングがもたらす効果や日記との違い、詳しいやり方についてご紹介します。

ジャーナリングの効果とは

ジャーナリングは、頭の中に浮かんだことを深く考えず、そのまま紙に記していく方法です。

口を閉じて頭の中で考えを巡らせるよりも、自然と浮かんだ気持ちが現れやすいのが特徴です。

ジャーナリングをすると、想像しなかった本当の気持ちに気が付いたり、大したことではないと思っていたら実は重要なことだと分かったりします。

そのため、誰もが一度はチャレンジすべき方法ともいえます。

そんなジャーナリングですが、実は自分の気持ちを深く見つめなおすことで、さまざまな効果を発揮してくれます。

それぞれの効果について詳しくチェックし、日々のルーティンに組み込むことをおすすめします。

ストレスの軽減

理由はないのに落ち込んでしまったり、無性にイライラしたりといった心の不安定さを引き起こすストレス。

軽微なものであれば問題ありませんが、小さなストレスが積み重なったり、急に大きな負担がかかったりするとさまざまな弊害を生んでしまいます。

心の不安定さだけでなく、身体的なトラブルが起こることも珍しくありません。

肌が荒れたり髪が抜けやすくなったり、時には重大な病気を発症する可能性もあります。

ジャーナリングを定期的に行うと、自分の深層心理と向き合うことになり、ストレスの原因や解決策を見出しやすくなります。

ストレスについて深く悩んでしまうのではなく、普段考えが及ばない思考の深いところまで探ることで、よりスムーズにストレスを解決できるでしょう。

また、私たちがストレスを感じているとき、脳は不安やネガティブな思考でいっぱいの状態です。

無理やり楽しいことを考えようと思ってもうまくいかないのは、脳に考える隙間が無いのが理由です。

つまり、ジャーナリングでこの隙間を作ってあげることで、ポジティブな思考が自然と生まれやすくなるでしょう。

免疫機能の向上

辛い出来事を自分の中で抱えたまま過ごしていると、ストレスにより体にさまざまな弊害が生まれやすくなります。

これをジャーナリングでうまく発散してあげることで、不安や焦燥感を抱きにくくなるでしょう。

不安や焦りといった感情が長く心を支配していると、自律神経に大きな影響を及ぼします。

自律神経は私たちの意識と関係のないところで、常に体を動かしてくれている神経のこと。

呼吸や心臓の拍動などさまざまな役割を担っているため、バランスが乱れるだけでも体調の悪化につながってしまいます。

自律神経のはたらきが乱れることで、免疫力が低下するのも注意しなければならないポイントの一つ。

単なる風邪にかかりやすくなったり、一度感染した病気が治りにくくなったりするため、単なる風邪だと軽視できなくなるでしょう。

ジャーナリングでストレスを発散することで、免疫力の低下を防ぎ、健康な体を保つことにも繋がるのです。

抑うつ症状の軽減

上手く外に吐き出せない不安や焦りを抱えた状態が続くと、落ち込んだ状態から浮上しにくくなり、抑うつ状態へと進行してしまいます。

このまま対処をしなければ本格的なうつ病になる可能性も高いため、単なる落ち込みだと思わず、体からのSOSをしっかりと受け止める必要があります。

抑うつ状態はあくまでも「一時的な気分の落ち込み」であり、ここで落ち込んでいる原因と向き合うことで気分の切り替えが可能です。

原因を一つずつ頭の中で考えるのではなく、自分が奥底で何を考えているのかを確かめるためにもジャーナリングを試してみましょう。

自己認識の向上

「自己認識」とは、自分の気持ちや状態をしっかりと把握できている状態を指します。

自分が今何を考えているのか、どんな気持ちでいるのかを第三者目線で理解できれば、不安やイライラなどさまざまな感情をコントロールできるでしょう。

ジャーナリングで思い浮かんだ感情を書き留め、書いた文章を改めて確認することで、これまでに気が付かなかった感情が目で見て分かるようになります。

自分が今ポジティブなのかネガティブなのかを知るだけでも、行動に大きな違いが生まれるでしょう。

「今日はもっと頑張れそうだから」と仕事に取り組んでみる。「今日はしっかり休んだ方が良いだろう」と早めに布団に入る。

といったように、その日の気持ちに合わせた行動がとれるはずです。

記憶力の向上

ジャーナリングで普段の感情を書き出すと、脳に隙間ができ、より重要なことを考えるだけの余裕が生まれます。

ポジティブな感情とネガティブな感情では、圧倒的にネガティブな方が頭を占める割合が多いもの。

これらをうまく発散し、脳に空きを作ることで、さまざまな思考ができるようになるでしょう。

脳に余裕ができれば、記憶力の向上にも繋がります。

試験の前などはもちろん、普段から人の名前を覚えにくい方や、忘れものが多い方にもジャーナリングが向いているといえるでしょう。

小さな感謝への気づき

不安や焦りなどネガティブな感情で頭がいっぱいになっていると、その他のことに目が向きにくくなり、視野が狭まってしまいます。

周りから向けられた気持ちにも気が付きにくくなり、知らないところでトラブルを生んでしまうこともあるでしょう。

ジャーナリングによって頭の中がクリアになると、周りからの気持ちに素直に応えられるようになります。

日常に潜んでいる小さな「ありがとう」にも気が付きやすくなり、毎日を少し優しい気持ちで過ごせるでしょう。

反対に自分も周りに優しくできるようになり、不要なトラブルを防ぐことにも繋がります。

関連記事:アンガーマネジメントのやり方|「意味ない」と言われる理由とは?

ジャーナリングと日記の違いは?

「自分の気持ちを書き出す」という点において、ジャーナリングも日記も同じように見えます。

日記であれば、既に毎日書いている方も多いのではないでしょうか。

ジャーナリングと日記の違いを明確にしておくことで、それぞれを使い分け、より効率的に気持ちの整理ができるようになるでしょう。

ジャーナリング

ジャーナリングは、ノートを目の前にして思い浮かんだすべての気持ちをつらつらと書いていくものです。

「これは書かない方が良いかな」などと深く考える必要はなく、ただ思ったことを全て書いていきましょう。

これにより気持ちを整理したり、奥深くに隠れていた自分の気持ちに気づけたりといった効果が望めます。

真面目な人であれば、ジャーナリングを行うときに「日記にならないように」「気持ちを整理するために」と効果を求めるため一生懸命になってしまうでしょう。

丁寧に書きたい日記とは異なり、肩の力を抜いてチャレンジするのがおすすめです。

日記

日記とは、1日の中で起きた出来事や行動をまとめておくものです。

そのときに感じた気持ちを書くのも良いですが、メインとなるのは「何があったか」であり、気持ちに重点を置いていないのが特徴といえるでしょう。

特別な出来事があった日だけ日記をつけ、普段通りの日には何も書かないという方も少なくありません。

日記を書くときは、ジャーナリングとは異なり、内容を選びながら読み返したくなる文章を書くのがおすすめです。

寝る前にあたたかいものを飲みながら書くなど、1日の終わりのルーティンとして続けてみるのもおすすめです。

関連記事:メンタルブレイクした時はどうすればいい?診断方法や治し方を紹介

ジャーナリングのやり方

続いて、ジャーナリングのやり方を詳しくご紹介します。準備段階からこだわることで書くのが楽しくなり、より長く続けられるでしょう。

用具を準備する

基本的に、ジャーナリングは紙とペンさえあればどこでも始められます。

チラシの裏に書くのも良いですが、気に入ったデザインのノートや筆記具を選ぶことで、より楽しくチャレンジできます。

この後ご紹介するおすすめアイテムの見出しでは、ジャーナリングにピッタリの素敵な日記帳をピックアップしています。

お気に入りのアイテムを見つけるためにも、参考にしてみてはいかがでしょうか。

リラックスする

ジャーナリングを行う場合、できるだけリラックスした気持ちで行うことが大切です。

あたたかい飲み物を用意したり、入浴後に行ったりと、落ち着いて書けるタイミングを選びましょう。

できるだけ自分の気持ちに集中できるよう、1人になれる場所を選んだり、テレビを消したりといった工夫をするのもおすすめです。

テーマを決める

思ったことは何でも書いて良いのがジャーナリングですが、だからといって書くことが思いつかない場合も多いでしょう。

そんなときはテーマを決め、お題に沿って気持ちを整理していくのもおすすめです。

例えば、今日の1日を振り返り、良い行いや悪かったことについて考えてみるのも良いでしょう。

今自分を取り巻く環境について考え、仕事が自分に向いているのか、今後どう成長していきたいのかを考えるのもおすすめです。

不安や焦りの原因を探るために、思い切って最近あった嫌なことについて深堀りしてみるのも効果的です。

書き始める

実際にノートへ書き始めると、次から次へと書きたいことが出てきてしまい、いつまで書けば良いか分からなくなることもあるでしょう。

あらかじめ何分間で書くのかを決めておき、その中で気持ちの整理を行うことが大切です。

実際に書き始めた後は、途中でペンを置くことなく、キリの良いところまで書いてしまわなければなりません。

途中で食事をとったり入浴したりするのではなく、集中して気持ちと向き合う時間を作るのが良いでしょう。

内容を振り返る

納得のいくところまで文章が書けたら、一度全て読み返す時間をとります。

無意識のうちに書いていた文章までしっかりと確認することで、自分の気持ちを可視化し、冷静に分析できるでしょう。

これまでに気が付かなかった点があれば、その部分を抜き出して整理しておくのもおすすめです。

また、ジャーナリングで書いた内容はその日だけでなく、1週間後、1ヶ月後など定期的に確認すると良いでしょう。

その日からどう気持ちや状況が変わったのか、今後どう変えていきたいのかをイメージしながら、今の気持ちと照らし合わせてみるのが効果的です。

習慣化する

ジャーナリングは一度書いて終わりではなく、定期的に取り組むことで頭の中を整理できます。

毎日必ず取り組む必要はありませんが、休日に取り組んでみたり、1ヶ月を振り返ってみたりと、チャレンジするスパンを決めておくと良いでしょう。

ジャーナリングは「やらなければならない」ものではないため、スケジュールに組み込んできっちりと行う必要はありません。

ストレスが溜まってきたり、楽しいことを考えられなくなったりしたときの対処法として、頭の隅に置いておくと良いでしょう。

関連記事:メンタルがやばいサインとは?メンタルの不調で休むのは甘え?

ジャーナリングの気分を上げてくれるおすすめの日記帳4選

最後に、ジャーナリングにチャレンジするときにおすすめの素敵な日記帳を4種類ご紹介します。

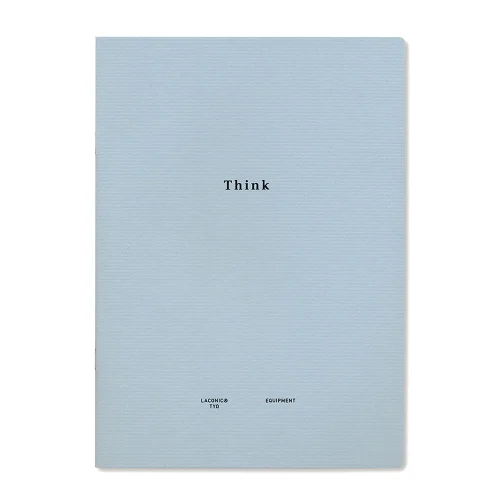

ラコニック(Laconic) スタイルノート マンダラチャート A5

一般的な罫線のノートではなく、自分の気持ちと向き合うための特殊なチャートがついた日記帳です。

さまざまな視点から目標達成を目指す「9×9」

関係性を整理するのに役立つ「座標軸」

考えの広がりを意識できる「同心円チャート」

イラストを交えてイメージを整理できる「4コマ・メモ」

この4種類が特徴です。それぞれ自分に合った使い方ができるため、楽しみながらメモをとれるのが魅力的です。

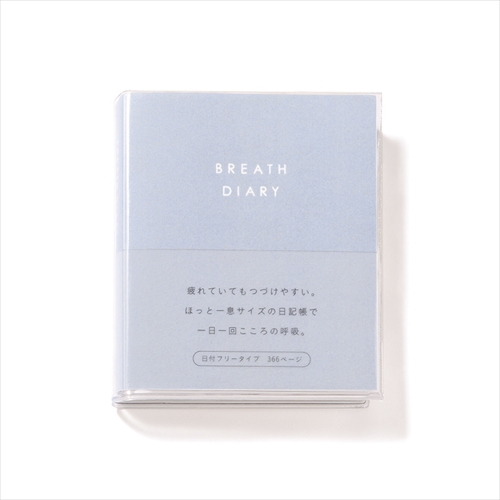

いろは出版(Iroha Publishing)BREATH DIARY【BLUE】

シンプルで使いやすいデザインで、持ち歩くのにもピッタリな日記帳です。

ドットが印刷されたタイプのため、好きな大きさで文字を書けるのはもちろん、イラストを描きたいときにも活躍してくれるでしょう。

最後のページには日記のネタが記載されており、書くことに迷ったときのヒントとしても使えます。

手のひらに乗る程度の小さなサイズ感で、文字をたくさん書くのが難しい人にもおすすめです。

ミドリ(MIDORI)日記 きまぐれA

「きまぐれ日記」という名のこちらは、書きたいときに書きたい分だけ使える便利な日記帳です。

日付が印刷されていないため、取り組むと決めた日にだけ向き合えるのが魅力的。

1日分しっかり埋めるのも良し、2日・3日分を使ってたっぷりと書くのも良し、その日の気分に合わせて使えます。

ミドリ 日記 3分 黄色

気分がパッと明るくなるようなイエローカラーの日記帳です。

1日分は3行と少なく、たくさん書くのが負担に感じる方も取り組みやすいでしょう。

もちろん数日分を一気に使い、書きたいことを十分にアウトプットするのもおすすめです。

しっかりとした作りの表紙・裏表紙がついており、特別感も満載。自分だけが見る大切なノートとして保管しておくと良いでしょう。

【まとめ】ジャーナリングの習慣で人生を豊かに

耳慣れない言葉であることも多い「ジャーナリング」ですが、実際に取り組んでみると難しくはありません。

ジャーナリングは、自分の深いところにある気持ちと向き合える画期的な方法です。

カウンセリングを受けたり、医療機関を受診したりすることなく試せるため、不安を取り除く第一歩としてチャレンジしてみると良いでしょう。

今回ご紹介した方法やおすすめの日記帳などを参考に、自分の生活に合ったジャーナリングを試してみてはいかがでしょうか。

メンタルブレイクした時はどうすればいい?診断方法や治し方を紹介

忙しい日々を送っている現代人ならば、誰もが一度は気持ちが落ち込んだり、頑張る気力がなくなったりした経験があるのではないでしょうか。

「単なる気持ちの変化だから」と対処せずに過ごしてしまうと、なかなか這い上がれずに辛い日々を送ることになりかねません。

今回はそんな状態を指す言葉「メンタルブレイク」に注目し、自己診断の方法や治し方をご紹介します。

メンタルブレイクの意味とは?

「メンタルブレイク」とは、直訳で「精神崩壊」という意味を持つ言葉です。

医療用語ではなく、いわゆる造語として2000年代初め頃から広まり始めました。

当初は大型掲示板サイト「2ちゃんねる」にて精神を病んだ人を指す言葉として使われていました。

近年は誰しもがなりうる、辛い状態を意味する言葉へと変化しつつあります。

掲示板サイトをきっかけに生まれたメンタルブレイクというワードは、徐々に女子高生を中心としたSNSで使われるようになりました。

何か嫌なことがあったり、やる気が出なかったりといった心情を「メンブレした」と表し、共感やなぐさめの言葉をもらうのが一般的。

当時は、ほんの少し落ち込んだ程度の状態を指す言葉として使われていたのです。

現在は大人でもメンタルブレイクという言葉を知っている人が多く、重いうつ状態などを表す際にも使われつつあります。

面白半分で使う言葉から、自身や周りを労わるために必要な言葉へと進化しつつある言葉といえるでしょう。

一部では「メンタルダウン」という言葉も同様の意味として使われています。

メンタルブレイクの症状は?

一言でメンタルブレイクといっても、人によって症状はさまざまです。

「あの人とは違うから私はメンタルブレイクではない」「この症状があるからメンタルブレイクだ」

というわけではなく、あくまでも普段の自分と比べてどのように変化したかをチェックすると良いでしょう。

下記でご紹介するメンタルブレイクの症状は、実際に体験した人の多い症状の一例です。

下記以外にも気になる症状がある場合は、自分の症状と照らし合わせて確認することをおすすめします。

何もしていないのに気分が落ち込む

何か特別なことがあったり、傷ついたりした経験があって気分が落ち込むのは自然なことです。

しかし「何もしていないのにどんよりとした気持ちになる」「うまく笑えなくなる」

このような場合は、メンタルブレイクの症状の一つといって良いでしょう。

日々の小さなストレスが積み重なるなど、自分では気が付かないレベルのきっかけがメンタルブレイクを引き起こすことがあります。

何も悲しいことがなかったからといって、気持ちが落ち込んでいる状態を見逃さないようにしましょう。

とはいえ、何もきっかけがない場合、気分が落ち込んでいることに気が付くのは難しいものです。

少しでも「あれ?」と感じることがある場合は、一度ゆっくりと時間をとって自分の状態を見つめなおしてみるのがおすすめです。

落ち込んだ気持ちに見て見ぬふりを続けてしまうと、その後ちょっとした出来事でさらに落ち込んだり、外に出るのが難しくなったりすることがあります。

自分では分からないことも、周りが気づいてくれる可能性があるため、信頼できる人に相談するのも良いでしょう。

何をするにも気力が出ない

仕事や家事などを頑張ろうと思っても、なぜか気力がわかずに先延ばしにしてしまったり、重い腰が上がらなかったりした経験のある方も多いのではないでしょうか。

もちろん仕事や家事に苦痛を感じていれば、自然と気力がわかなくなるもの。

普段はしっかりと取り組んでいても、季節の変わり目や生活習慣の変化などでやる気がフェードアウトしてしまうこともあるでしょう。

気力が出ない状態は、いわば「誰にでもあること」として放置してしまう人が多い症状です。

とはいえ、どんな症状にも何かしらの理由があるはずで、何もないのに気力がわかない状態は危険です。

メンタルブレイクでは、自身が気が付かない要因が積み重なっていることが多いです。

「自覚がないままなぜか気力が出ない」「やる気が出ない」などの状態は、決して無視しないようにしましょう。

もちろん、気力が出ないと思ったら実際には風邪の引き始めだったり、ホルモンバランスが乱れていたりすることもあります。

心の問題だけでなく、体の不調で考えられる原因がないかもチェックするのがおすすめです。

いつもなら何でもないことに対してイライラする

メンタルブレイクの症状は、気持ちが落ち込むだけではありません。

普段ならば気にすることがないような些細な出来事に対して、過剰に気持ちが高ぶってしまうケースも考えられます。

家族の何気ない一言に反論してしまったり、イライラがおさまらずに何事も楽しめなかったりする場合は、上記同様メンタルブレイクを疑いましょう。

この「イライラ」という症状は、自分が精神的に疲れていることが分かりにくい症状の一つでもあります。

普段温厚な人が何日もイライラしていたり、激しい言葉遣いに変わったりするのに気が付いた場合は、さりげなくフォローしてあげると良いでしょう。

主に女性の場合、ホルモンバランスの乱れが原因でイライラがつのることがあります。

メンタルブレイクを疑うと同時に、月経周期などを確認し、体に不調がないか確認することも大切です。

胸がドキドキして息苦しい

心の問題だと捉えられがちなメンタルブレイクですが、気持ちの変化によって身体的な症状が出ることも少なくありません。

代表的な症状の一つに「胸がドキドキする」「息苦しい」というものがあります。

病院で検査をしても異常がなく、ストレスが原因だといわれた経験のある方も多いのではないでしょうか。

朝起きた瞬間に胸がつまるような感じがしたり、寝るために横になると息がしにくくなったりと、人それぞれ症状が異なるのも特徴です。

場合によっては息苦しさが強くなり、うまく息が吸えず「過呼吸」になるケースもあります。

口元に袋を当てて二酸化炭素を取り込むことで落ち着くといわれていますが、経験がなければ焦ってしまう人も多いでしょう。

過呼吸は息をゆっくりと吐いたりうつ伏せで横になったりするのに加え、周囲に人がいる場合は会話をすることで落ち着く可能性があります。

息苦しさは決して軽視せず、常に対処法を考えておくことが大切です。

熟睡できず夜中に何度も目が覚める

メンタルブレイクの間は体にストレスがかかり、自律神経のはたらきも乱れやすくなります。

通常、起きている間は交感神経が、眠るときには副交感神経が優位になるはずの人体ですが、自律神経がうまく働かない場合この限りではありません。

夜にもかかわらず気持ちが昂ったり、夜中に目が覚めて寝付けなくなってしまったりする場合は、病気を疑うとともにメンタルケアも行うと良いでしょう。

眠りに関する悩みがある場合、まずは起きている間の行動を改善してみるのがおすすめです。

無理に眠ろうとするのではなく、朝起きてすぐに日光を浴びたり、適度な運動をしたりして体のサイクルを整えましょう。

眠る前は熱すぎないお湯にゆっくりと浸かったり、就寝の3時間前までに食事を済ませたりといった工夫も大切です。

また、眠りに関する悩みが続けば続くほど、心身ともにさまざまなトラブルが起こりやすくなります。

必要に応じて医療機関を受診したり、睡眠導入剤を処方してもらったりと、専門家に相談することをおすすめします。

関連記事:ジャーナリングのやり方は?日記との違いや効果について

メンタルブレイクの自己診断をしてみよう

医療機関を受診する前に、自己診断によるメンタルブレイクの見分け方を試してみましょう。

以下のようなチェックポイントを参考に、当てはまるものがいくつあるかで見極めを行います。

- 気分の変動が激しいか?

- 睡眠に問題はないか?

- 仕事や日常活動に対するモチベーションは?

- 食欲に変化はあるか?

- 社会的な関わりに変化はあるか?

- 集中力や判断力に問題はないか?

- 自己評価に変化はあるか?

- 不安や恐怖を感じることは増えたか?

先ほどご紹介した気分の落ち込み・イライラや、睡眠不足などの項目に加え「漠然と不安や恐怖を感じるか」といったポイントまでさまざまなものがあります。

一見して関連性のない質問にも思えますが、これらは全てメンタルブレイクの一例として多くの人が苦しんでいる症状です。

例として、精神疾患の一つ「うつ病」を挙げてみましょう。

気持ちの落ち込み、不安感、だるさ、暴力行為や希死念慮など、人によって症状に大きな違いが見られます。

症状が重い場合は引きこもりになったり、専門病院に入院しなければならなかったりすることもあるでしょう。

これに対しメンタルブレイクは「一時的な気持ちの問題」と片付けられてしまい、うつ病などの精神疾患に比べ軽視される傾向にあります。

何の対処もしないままでは別の疾患を併発しかねないため、先ほどご紹介したチェックポイントを受診の目安として活用しましょう。

自己診断は、あくまでも参考程度にしかなりません。

本来の原因や対処法は一人ひとり異なるため、専門医と時間をかけて話し合うことをおすすめします。

関連記事:ネガティブ思考は病気?うつ病との違いや治し方を解説

メンタルブレイクしたときの治し方は?

人によって原因や症状が異なるメンタルブレイクは、基本的に専門医と治し方について相談するのがベストです。

いつでも相談できるよう、最寄りの精神科や心療内科を調べておくと良いでしょう。

一方で、自分で症状を軽くするための対処法もいくつか存在します。

これらは根本的な問題を解決するわけではないため、一時的な対処法として覚えておくのがおすすめ。

時間や気持ちに少しでも余裕ができたときには、自身を悩ませている原因を探りましょう。

気持ちを声に出してみる

メンタルブレイクをしているときは、多くの人が自分の状態を正しく把握できていません。

「まだ大丈夫だろう」と思っていたり、これだと思う原因が間違っていたりすると、結果として症状を長引かせてしまうでしょう。

そのため、まずは考えていることを全て口に出してみるのがおすすめです。

何を話すか考えることもなく、ただつらつらと気持ちを声に出してみるだけです。

そこに誰かがいても良いですし、1人のときでもかまいません。

頭の中で考えを巡らせていても、良い結果が生まれにくいどころかどんどんとネガティブな方向へ進んでしまいがちです。

アウトプットすることで気持ちを整理することにもつながるため、独り言のようにつぶやいてみると良いでしょう。

また、どうしても声が出せない環境にいる場合は、手当たり次第紙に書き出してみるのもおすすめです。

書いたものを見直しながら、自分が本当に抱えている気持ちを探っていきましょう。

どうしたいのか考えてみる

気持ちをアウトプットできるようになったら、一体自分がどうしたいのかを考えてみましょう。

仕事関連の気持ちを多く吐き出した場合「自分はその仕事でどんなポストに就きたいのか」

あるいは「辞めてしまいたいのか」といった希望する未来をイメージするのが重要です。

人間関係に悩んでいるのであれば、相手とどんな関係になりたいのか想像してみましょう。

例え非現実的な内容であっても、自分の希望を具体的に思い描くことが大切です。

自分がどうしたいのかを考えるとき、周りの人間の目を気にする必要はありません。

「〇〇さんがこうすべきだと言ったから」「こうすると皆に迷惑がかかるから」といった前提を捨て、自分が心地良く過ごせる選択は何なのかを探りましょう。

肉体的な健康を維持する

メンタルブレイクから脱却するためには、心はもちろん体の健康が必要不可欠となります。

心の辛さを重視するあまり、体の健康をおろそかにしてしまえば「疲れがとれにくい」「風邪をひきやすい」など日常にさまざまな影響が出てしまうでしょう。

その結果、毎日がイメージ通りに過ごせなくなれば、新たなメンタルブレイクを引き起こす可能性もゼロではありません。

肉体的な健康は、精神的な健康の土台となります。

睡眠・食事・運動の3つをバランス良く整え、心と向き合うだけの余裕を身に着けましょう。

急にこれまで続けてきた生活をガラリと変える必要はないため、できることから少しずつ始めていくことが大切です。

ネガティブな事柄を避ける

メンタルブレイクに悩まされている間は、ネガティブな事柄をできるだけ避けると良いでしょう。

例え今抱えている悩みとはまったく異なることであったとしても、ネガティブな事柄に引っ張られて気持ちがさらに沈んでしまう可能性があります。

例として、悩んでいる人の相談にのったり、困っている人とともに苦しんだりするなど、周囲の空気がどんよりするような場所に行くべきではありません。

負の感情が大きくなり、周りを巻き込んでしまう可能性もあるでしょう。

まず自分が十分な余裕をもつことが、誰かを助けるための第一歩となるはずです。

上記を習慣化する

これまでご紹介した1から4までの内容は、数回試しただけで何かが大きく変わるわけではありません。

これらを習慣化し、自分の生活に組み込んでいくからこそ、自分の力でメンタルブレイクを脱却するきっかけとなるでしょう。

その後は専門家の力を借りながら、本来の生活に戻るまでのリハビリを行う必要があります。

関連記事:メンタルがやばいサインとは?メンタルの不調で休むのは甘え?

【まとめ】メンタルブレイクした時は無理しない

人によってさまざまな症状があり、原因を突き止めるだけでも難しいのがメンタルブレイクです。

日々の中で少しずつ自分と向き合いながら、明るい気持ちを取り戻すために対処法を続けていきましょう。

メンタルブレイクは単に原因を取り除いたり、楽しい経験をしたりするだけで完治させることはできません。

決して無理をすることなく、必要に応じて専門家の手を借りながら、少しずつ前を向いていくことが大切です。

ネガティブ思考は病気?うつ病との違いや治し方を解説

周りの人と比べて自分はネガティブ思考だ、と感じている方も多いのではないでしょうか。

中にはネガティブな気持ちが消えず、うつ病など精神的な病に当てはまるのではと不安に思っている方もいるでしょう。

今回はそんなネガティブ思考はどうして生まれてしまうのか、精神疾患との違いも踏まえながらご紹介します。

ネガティブ思考を脱却するための方法も併せてチェックしていきましょう。

ネガティブ思考は病気なのか?

端的にいえば、ネガティブ思考自体が何かの病気に当てはまることはありません。

しかし、精神疾患の中には気持ちが落ち込んでしまったり、長い間明るい気持ちになれず引きこもってしまったりするものもたくさんあります。

ネガティブ思考は決して放置して良いものではなく、さまざまな病の原因になりかねないことを覚えておきましょう。

ネガティブ思考の怖いところは、単に悲しいことを考えるだけに留まらず、どんどんと悪い思考が続いて脱出できなくなってしまうという点です。

ネガティブ思考がループし始めると、趣味や自分の好きなことも心から楽しめなくなり、毎日を生きる活力さえ奪われてしまうでしょう。

自身がネガティブ思考であることを正しく認識し、脱出するための手を考えることが大切です。

ネガティブ思考が止まらないのはなぜ?

ネガティブ思考が止まらずに悩んでいても、その原因が本人にあるとは限りません。

これまでの環境や子ども時代の育てられ方など、外的要因が積み重なってネガティブ思考を形成している可能性も考えられます。

ネガティブ思考だからといって自分を過度に責めることなく、正しい原因を探っていきましょう。

ネガティブ思考が止まらずに頭の中が悪い内容でいっぱいになってしまうことを、「ぐるぐる思考」「反芻思考」などと呼びます。

まずはこれらの思考がどうして始まってしまうのか、考えうる原因をご紹介します。

ついつい嫌なことや過去の失敗を思い出す

日々の生活のなかで、つい嫌だった経験を繰り返し思い出してしまう人も多いのではないでしょうか。

「黒歴史」などと呼ぶこともあり、思い出すことに恐怖を抱いている人もいるでしょう。

過去の嫌な経験と同じシーンに出会ったとき、嫌だった気持ちを思い出すのは自然なことです。

しかし、何の関係もないのにふと頭をよぎったり、過去の失敗を思い出していたたまれない気持ちになる経験が多いと、何をするにも楽しめなくなってしまうでしょう。

また、過去の失敗を思い出すのと同時に「どうしてあの時こうしなかったんだろう」

「ああしておけば失敗することはなかったのに」といった後悔が同時に襲ってくることがあります。

過去は変えられないため、通常であれば今後同じミスをしないよう注意すれば良いのですが、ネガティブ思考の場合はそれだけに留まりません。

いつまでも同じ失敗について後悔を重ね、前に進めなくなってしまう人も珍しくないのです。

認知の歪み

「認知の歪み」という言葉は、精神科医・アーロン=ベック氏が提唱したものです。

何か失敗をしてしまったとき、通常の精神状態であればミスを振り返り、今後どうすれば良いのか解決方法を模索し始めるはず。

しかし、認知に歪みがあり正しい判断ができなくなっていると、全てが悪く思えてきてしまうのです。

認知の歪みは、自分のことを正しく認識できず、長所に目が向かなくなってしまいます。

自分の短所ばかりが気になるようになり、何をする際も「どうせできないから」と目を背けてしまうようになるでしょう。

何事も白か黒かで判断するようになり「できないものはできない」と諦めてしまうのも、認知の歪みに当てはまります。

少しの失敗があると全てがダメになったと感じたり、計画通りにいかないと全て投げ出してしまったりと、過度な完全主義に周りが振り回されてしまうこともあります。

ストレス

どんなにポジティブな思考の人でも、過度にストレスが溜まった状態では、正しい思考ができません。

仕事や家事・育児など忙しい日々を送る現代人の中には、知らず知らずのうちに少しずつストレスが溜まっている人も珍しくないでしょう。

その日のストレスはその日のうちに解消しなければ、感情にも影響を与えてしまいかねません。

ストレスの怖いところは、多くの人がその存在を無視してしまいがちだという点です。

誰もが少なからずストレスを抱えている現代社会では、少し嫌なことがあったくらいですぐに対処しようと考える人は少ないもの。

そうして積もりに積もったストレスが気持ちをよどませ、ネガティブ思考へと繋がってしまうのです。

疲労

日々を送る上での軽度な疲労であれば、すぐにネガティブ思考のループへと繋がる危険性は低いでしょう。

しかし、忙しい毎日で疲労がとれなくなったり、ストレスの溜まりやすい環境で蓄積された疲労であったりする場合は、精神への影響も強いといえます。

体が疲れている状態で無理に頑張ろうとすれば、ネガティブ思考が止まらなくなるのも不思議ではありません。

疲労が原因によるネガティブ思考の反芻は、悪化する前に原因を取り除いてあげる必要があります。

過重労働が原因であれば転職を、家事や育児が占める割合が大きい場合はパートナーと話合うなど、根本となる原因を模索しましょう。

1日の疲労をその日のうちに癒せるようになれば、自然と頭の中がクリアになり、ポジティブな考えが生まれやすくなります。

自尊心が低い

ネガティブ思考の中でもとりわけ注意しなければならないのが「自尊心の低さ」です。

失敗してしまったときに自分を顧みるのは必要なことですが、チャレンジする前から「どうせ自分にはできない」と諦めてしまうのは良くありません。

誰もが最初から自尊心が低くなることはなく、親からの声掛けや失敗したときのフォローなどが原因であることが多いでしょう。

「あなたはどうせできない」「何をしてもダメな子」「失敗したのはお前のせい」などと育てられれば、大人になっても自分を信じられないのは当然です。

自尊心が限りなく低いと感じる場合は、一度自分の幼少期を振り返ってみると良いでしょう。

幼少期に問題がない場合は、上司の態度やパートナーの発言なども影響しやすいポイントとなります。

少なくとも、自尊心の低さは自分だけが原因であるわけではありません。自分を責めすぎず、思い切って環境を変えてみるのも方法の一つです。

他人からの低評価

自尊心の低さにも通じるものがありますが、他人から正しく評価されない状態が続くと、ネガティブ思考がループする原因となります。

良い行いをしたにもかかわらず評価されなかったり、ミスを自分一人に押し付けられたりした経験のある方も多いのではないでしょうか。

人は誰でも、自分を自分で評価するだけに留まらず、周りからの目を気にしながら生きています。

努力したことや時間をかけて行ったことなどを周りから正しく評価されてこそ、頑張りが報われ次へのやる気となるのです。

他人からの低評価が続くと、自尊心が低くなり「自分ではできない」と考えるようになります。

モチベーションが上がらず失敗することも多くなり、再び他人から低い評価をつけられるといった悪循環に陥ってしまうでしょう。

関連記事:メンタルがやばいサインとは?メンタルの不調で休むのは甘え?

ネガティブ思考とうつ病の違い

ネガティブ思考が続くと「自分はうつ病ではないか」と考える人も多いでしょう。

精神疾患の代表的存在であるうつ病は、今も多くの人が苦しんでいる病の一つです。

うつ病は自分一人が頑張っても治ることがなく、精神科や心療内科で正しい治療を受けなくてはなりません。

実際にうつ病の症状にはネガティブ思考が含まれており、気持ちが沈んだ状態が続いたり、自分を責めたりする人も珍しくありません。

しかし、ネガティブ思考が続くからといって、必ずしもうつ病に当てはまるわけではありません。

病気ではない単なる思考である場合もあれば、うつ病以外の疾患が隠れている場合もあるでしょう。

気持ちが落ち込みやすいからといって自己判断でうつ病を疑うよりも、専門家に正しく判断してもらうことが大切です。

さらに、うつ病と診断されていても、特に気持ちの落ち込みや自尊心の低さといった症状が見られないケースもたくさんあります。

患者一人ひとりによって症状が大きく異なり、対処法も異なるのが精神疾患の難しいところ。

治るまでにも時間がかかりやすいため、通うのに負担がかかりにくく、相談しやすい医師を探す必要があります。

ネガティブ思考の治し方はある?

うつ病など、さまざまな精神疾患によりネガティブな思考になってしまう場合は、専門家と一緒に治療法を考える必要があります。

人によって適切な治療法は異なりますが、使われることの多いものには「認知行動療法」「マインドフルネス」などが挙げられます。

また、ネガティブ思考を治すためには、医師による治療だけでは不十分です。

自分でできることを試しながら、生活習慣を正していくことこそ、ポジティブ思考への第一歩といえるでしょう。

認知行動療法

認知行動療法は、うつ病をはじめとするさまざまな精神疾患に効果が得られやすいとして多くの医療機関で注目されている治療法です。

先ほども触れた「認知の歪み」を正し、ネガティブ思考から脱却するためにも役立つといわれています。

通常、私たちが何かに挑戦するとき全て完了したならば「良かった」何一つとして終わらなかったのであれば「ダメだった」

半分終わったならば「半分はできた」と捉えるでしょう。

しかし、認知に歪みがあると、例え半分は終わっていたとしても「全てできなかったのだからこの半分は無意味だ」と感じてしまうのです。

認知行動療法では、まずこの歪みに本人が気づくことから始まります。

専門家による指摘を受けながら考え方を正し、自然と「半分はできた」という考えに近づけていくことが目標です。

このようなバランスの良い考え方は多くの場面で必要となるため、認知の歪みを正すことでさまざまな疾患に対応できると考えられているのです。

マインドフルネス

私たちがネガティブ思考に陥るとき、そのほとんどは過去の失敗を後悔していたり、未来で挑戦することに不安を覚えていたりするでしょう。

マインドフルネスでは、瞑想をすることで「現在の自分」に焦点を当てることを目的としています。

目を閉じて楽な姿勢をとり、自分の呼吸に集中することで意識をクリアに保てるでしょう。

気持ちが落ち着くような音楽をかけながら瞑想することで、心の深いところからリラックスしてみるのもおすすめですよ。

リフレーミング

リフレーミングとは、偏った考え方をしてしまうネガティブ思考に対し、別の考え方に気が付くことで思考の幅を広げる治療法です。

一つのタスクに対して「終わっている」「終わっていない」

このように極端に考えるよりも「半分終わっているから後はもう少しだ」という新たな考えに気が付くことが大切です。

自分の気持ちが全てではなく、新たな考え方も取り入れることで、自分の中に眠っているポジティブな気持ちにも気が付きやすくなるでしょう。

書き出し

ネガティブ思考のループに陥ってしまうと、頭の中で考えが巡り始め、他のことが考えられなくなってしまいます。

悪い内容で頭がいっぱいになるため、嬉しいことや楽しいことがあっても喜ぶ気持ちが入り込む隙がありません。

そこで、自分の気持ちを整理するためにも、思ったことを何でも紙に書きだしてみるのがおすすめです。

一度紙に書いてアウトプットした内容は再び深く思考せずに済むため、次第に頭の中に余裕が生まれてくるでしょう。

ここで紙に書く内容は、周りのことを考える必要も、誰かに気を遣う必要もありません。

自分もしくは医師だけが見られる内容として、どんなことでも気にせず書き留めていきましょう。

イベントなどに積極的に参加

ネガティブ思考で頭がいっぱいになってしまうのは、ほとんどが一人で過ごしている時間ではないでしょうか。

誰とも会話をせず自分に意識を向けているからこそ、悪い内容が頭を占め、ループから抜け出しにくくなってしまいます。

そんなときは、自分が参加しやすいイベントを探し、いつもとは違う環境に身を置いてみるのがおすすめです。

これまで会ったことのない人と積極的に関わることで、過去にとらわれず新たな考えが浮かびやすくなります。

数々のイベントを主催している病院もあるため、同じネガティブ思考に悩んでいる人と話す機会も探しやすいでしょう。

自分一人で抱え込むのではなく、周りを頼りながら少しずつ改善を目指すことが大切です。

運動

適度な運動を続けることは、ネガティブ思考から脱却するために重要なポイントといえます。

体を動かすと脳から「セロトニン」と呼ばれる物質が分泌されます。

これはドーパミン・オキシトシンと並んで「三大幸せホルモン」と呼ばれており、精神を安定させるはたらきを担っています。

セロトニンは、喜んだときに分泌されるドーパミンや、不安を感じたときに分泌されるノルアドレナリンの量をコントロールするためにもはたらいています。

不安に支配されやすい人にとっても、セロトニンは必要な物質といえるでしょう。

運動を行う上で大切なのは、「なるべく継続する」ということです。初日に過剰な運動を行うのではなく、まずは数分単位から始めましょう。

健康的な生活習慣を維持

身体的な健康にとってはもちろん、メンタルを強く保つためにも、生活習慣の改善は必要不可欠です。

夜更かしや朝食を抜く、好きなものだけを食べるといった生活習慣の乱れは、栄養不足や睡眠不足を引き起こします。

これが続けば続くほど精神は不安定になり、ネガティブ思考から抜け出せなくなってしまうのです。

まずは食事や入浴・睡眠の時間を揃え、毎日同じサイクルで生活できるように調整してみましょう。

朝起きたらすぐにカーテンを開け、日の光を浴びて脳を活性化させます。

タンパク質・脂質・炭水化物・ビタミン・ミネラルのバランスを考えながら、偏りのない食生活を心掛けることも大切です。

関連記事:メンタルブレイクした時はどうすればいい?診断方法や治し方を紹介

【まとめ】ネガティブ思考は病気ではない

ネガティブ思考は決して病気ではないものの、放置すればさまざまな精神疾患を発症する可能性があります。

「これが自分だから」と諦めるのではなく、生活習慣を整えながら頭の中を整理してみましょう。

時には専門家に相談し、自分に合った対策を模索することも大切です。

重要なのは、ネガティブ思考も「自分の一部」だと考えること。

ネガティブになってしまう自分が悪いのではなく、あくまでもポジティブなことを考える余裕がないだけだと理解しましょう。

たくさんの時間をかけながら、無理することなく治療に挑んでみてはいかがでしょうか。

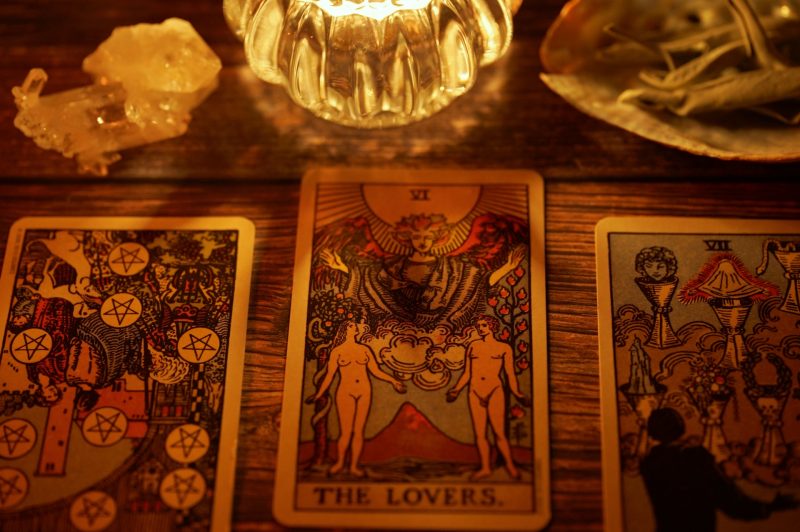

カルマとは?意味をわかりやすく解説|カルマを背負うとはどういうこと?

さまざまな占いにチャレンジしたことがある方や、スピリチュアルの世界に興味がある方ならば、一度は聞いたことがあるであろう「カルマ」

なんとなく意味を想像するものの、詳しい内容までは知らない人も多いでしょう。

今回は「カルマ」というワードについて、その意味を詳しくご紹介します。

「カルマが重い」「カルマを背負う」など、よく耳にする言葉についてもチェックしていきましょう。

カルマの意味とは?わかりやすく解説

カルマは、インドで使われていたサンスクリット語が由来になっているといわれており「作用」「行為」などといった意味で浸透していました。

インドの宗教観では、自分の行いが運命を決めるといわれ、良いことをすれば良い人生を、悪いことをすれば悪い人生を歩むと信じられています。

「カルマ=行為」とするならば、良いカルマが良い人生を、悪いカルマが悪い人生を導くといっても過言ではないでしょう。

これが転じて、仏教でもカルマという言葉が使われ始めます。

中国が発祥である仏教では、カルマを「業」という言葉で表し、インドの宗教と同じく私たちの行動全てを指す言葉として使われてきました。

行動の中には体を動かすものだけでなく、頭で考えたり、口に出したりするものも含まれています。

すなわち、どのような生き方をしてきたかで、その後の未来が決まることを指しているのです。

現代を生きる私たちは、どんなに相手を憎く思っていても、相手にそれが伝わらなければ良いと考えるでしょう。

気持ちが悟られないように作り笑いを浮かべるのも、決して珍しいことではないはずです。

しかし、カルマと運命の考え方では、例え心の中で思ったことであっても、その後の運命を大きく左右すると考えられています。

むしろ体でとった行動や、口に出した言葉よりも、誰にも知られず考えたことの方が運命に影響しやすいといわれているのです。

つまりカルマとは、インドや中国・日本などのさまざまな神様が唱える共通の認識。

どんな神様であっても悪行は決して許されず、自分の運命という形で返ってくると教えてくれているのです。

関連記事:マインドフルネスと瞑想の違いや初心者におすすめのやり方を徹底解説!

カルマを背負うとはどういうこと?

先ほどご紹介したカルマの本質を思い浮かべながら、スピリチュアルの世界でよく耳にする「カルマを背負う」という言葉の意味を考えてみましょう。

人は誰でも、良い行いをした人は良い人生を、悪い行いをした人は悪い人生を歩んでいるはずです。

即ち「自分の行い=カルマ」を背負いながら残りの人生を歩むという意味で、「カルマを背負う」という言葉が使われているのです。

悪い意味に捉えられがちな言葉ですが、決して悪行だけを意味するわけではありません。

同じような言葉に「業を背負う」があります。こちらは悪行を背負って生きることを意味し、悪い状態を指すときに使われる言葉です。

いずれにしても、人類は誰しもが今世、あるいは前世のカルマを背負って生きていると考えられます。

そして現在の行いこそが、未来や来世の人生を決める大きなきっかけとなることも間違いないでしょう。

カルマが重い人の特徴とは?

「カルマ」という言葉は、時として「カルマが重い」などと使われることがあります。

カルマには人によって重いもの・軽いものが存在しており、重いものはすなわち「乗り越えなくてはならない壁が高いこと」を指します。

主に悪い意味で使われることが多く、それだけこれまでの人生で悪行を繰り返してしまったということになります。

悪行を繰り返していても、重いカルマを背負って生きていくうちに、カルマが軽くなり良い人生を歩める可能性が出てきます。

もちろん、その後どれだけ善行を積むかによっても異なりますが、カルマが重いからといって全てが終わってしまうわけではないことを覚えておきましょう。

自分のカルマが重いのか、はたまた軽いのかを正しく理解することはできません。

現在の自分自身を振り返りながら、身に起こった出来事からカルマの軽重を推測することが大切です。

ネガティブな出来事が頻繁に起こる

特に悪い行いをしていないにもかかわらず、ネガティブな出来事ばかり起こると感じる場合があります。

これは、前世やこれまでの人生で悪いカルマが溜まり、それを背負っている状態だと考えられます。

前世やこれまでの人生で行った出来事は、その多くが同じ形で自分に返ってくるといわれています。

つまり、誰かに悪口を頻繁に言っていた人であれば、同じように現在誰かから悪く言われている可能性が高いということ。

物を盗んでいた人は、自分の大切なものを失いやすくなっているでしょう。

進展しない人生

振り返ればありきたりな人生で、良くも悪くも進展がないと感じる場合も、同じようにカルマが重いと考えられます。

進展がないということは、即ち自分がどんなことにも無関心であったといえます。

周りの人にも興味がなければ、自分自身についてもそれほど考えることがないなど、向上心がない状態であるといえるでしょう。

放置してしまえば今後も同じような状態が続き、誰かの記憶に残りにくいさみしい人生で終わってしまうかもしれません。

精神的な不安定さ

同じ出来事を経験していても、精神的に強い人とそうでない人では、受け止め方が大きく異なるでしょう。

もちろん幼少期の育てられ方や遺伝的要素も加わっているものの、カルマが重い人ほど精神的に不安定であるといえます。

通常であれば簡単に乗り越えられる壁でも、精神的に不安定な人は苦労することが多いでしょう。

日常生活でもさまざまな試練に挑む必要があり、ストレスが溜まる一方。出口が見えず、思うように頑張れない人も少なくないはずです。

しかし「こんな状態も過去の自分が起こした行動の結果である」というのがカルマの考え方です。

肉体的な不調

精神的な弱さのほか、体が弱かったり病気にかかっていたりといった肉体的不調も、カルマによる影響が強く出るポイントの一つです。

特にカルマの影響が強いのは、生まれ持った病気や障がいについて。

前世で他人を傷つけた経験がある人に多く見られ、現世では他人を傷つけることなく周囲に頼りながら生きていかなければならないという教えでもあります。

過去の経験からの解放が困難

いつまでも過去の経験がトラウマになっており、解放されずに悩んでいる人も多いのではないでしょうか。

中でも自分の行動が原因でトラウマになってしまった物事に対しては、カルマが大きく影響しているといわれています。

これは先ほどご紹介した「精神的不安定」にもつながります。

通常であれば過去の失敗を乗り越えて強くなっていくものの、不安定であるがゆえに失敗から立ち直ることができないケースがあります。

過去に人の失敗を笑ったり、蔑んだりした経験がある場合、同じように自分も苦しめられる可能性があるのです。

自己否定的な思考

カルマが重い人は、軽い人に比べ自分に自信がないことが多いといわれています。

それがゆえに自分を傷つけたり、何かと自分を下げた発言をしたりと、否定的な思考が抜けなくなってしまうのです。

自分の良さが見つからないだけでなく、他人からせっかく褒められていても「お世辞だろう」と素直に受け取れないケースも多々見られます。

前世で誰かを深く傷つけたり、侮辱する言葉を使っていたりすると、現世では自分が蔑む対象として認識されてしまうのです。

他人への過度な批判や嫉妬

重いカルマを背負っている人は、自分に自信が持てないあまり、他人に嫉妬することが多くなります。

自分にないものを持っている人が羨ましく見えたり、相手の努力を見ずに結果だけを妬んだりと、周りが気になって仕方がなくなるのです。

その結果、他人を過度に批判し周りから疎まれることもあるでしょう。

物質的な損失や金銭問題

過去にさまざまな悪行を行ってきた人の場合、現世でカルマが及ぼすのは精神や肉体に関することだけではありません。

大切にしていたものを偶然失うことになったり、友人や家族との別れを経験したりと、幾度となく損失の機会が訪れるでしょう。

また、カルマが重い人は金銭面でもうまくいかなくなるといわれています。

上手くやりくりができず借金を抱えることになるなど、生活が回らなくなるほどの問題を抱える人も珍しくありません。

スピリチュアルな悩み

過去にさまざまな悪行を積み重ねてきた場合、言葉では説明できないような事柄に悩まされることがあります。

人間関係や金銭面といった分かりやすい悩みではなく、「いつも見られている気がする」「心霊現象が起きた」といった科学的に説明できない悩みを抱えている人も。

こういった事象にはすぐに対処できる方法がないため、結果として長い間同じ悩みに苦しむ人もいるようです。

カルマの法則とは?

続いて、こちらも耳にすることが多い「カルマの法則」について詳しく見てみましょう。

カルマの法則の概要について

カルマの法則とは、すなわちこれまでにご紹介してきた内容を端的に述べた「自分の行いは自分に返ってくる」という内容を指します。

言い返せば「良い人生を送りたければ良いことをしなさい」という教えの一つ。

悪いことをしてはいけないという戒めであると同時に、人生の指南書としても活躍しているのです。

同じような言葉として「因果応報」があります。

四字熟語でありながら仏教用語でもある言葉で、カルマ同様善悪はすべて自分に返ってくるという意味を持ちます。

このように、言葉は違えど世界中で同じような考えが浸透しており、私たちはその教えの中で生きているのです。

恩恵を得るための方法

カルマの法則を知って恩恵を得るためには、以下の手順で自分を変えていくのがおすすめです。

- 気持ちを変える

- 言葉を変える

- 行動を変える

先ほどもご紹介したように、カルマの良し悪しを決めるのは行動だけに留まりません。

もっとも重視されるのは「気持ち」であり、最初に変えなければならない点でもあります。

まずは自分や他人に対する否定的な気持ちを変え、ポジティブに過ごすことから始めましょう。

気持ちが整ってから、言葉や行動を変えてみても遅くはありません。

関連記事:ジャーナリングのやり方は?日記との違いや効果について

自分のカルマを知る方法は?

一般的に、自分のカルマについて詳しく知る方法はありません。

過去にどんなことをしていて現在があるのか、想像しながら行いを正していくほかないのです。

続いては、そんなカルマを想像するために重要な3つのポイントについてご紹介します。

自分の人生を振り返ってみる

自分のカルマを正しくイメージするためには、これまでの人生を詳細に振り返ってみることが大切です。

失敗や悲しかった出来事などは、思い出に残りやすいです。それらについてどう考えたのか、結果として何が起こったのかなどを細かく振り返ってみましょう。

必要に応じてメモを取りながら、当時のことをできるだけハッキリと思い出すことが大切です。

こうして過去の自分を掘り出していくと、カルマによる影響が目に見えやすくなります。

前世や過去の行いが良かったのか悪かったのか、はたまたカルマが重いのか軽いのかなどを判断する参考にしてみてはいかがでしょうか。

自分の感情と向き合う

カルマを知るために重要なポイントの一つに「感情」があります。

先ほども触れたように、カルマを構成しているもっとも大きなポイントが感情です。

自分が思い描いた感情とは別の気持ちが表れたり、気持ちとは裏腹な行動をとってしまったりしたときは、カルマによる影響が強く出ていると考えて良いでしょう。

この感情は、過去の誰かがあなたに向けていた感情であるといえます。

現在の行動について良い気持ちがあるのならば、あなたは良いカルマを持っている証拠。逆であるならば、今後の感情や行動を見直す必要があるでしょう。

人間関係を見直す

周囲の人間とどのような関係を築いているかも、カルマの良し悪しを判断するポイントになります。

その人が好きか嫌いかといったシンプルな問題だけでなく、これまでの日々でどのような関係になれたのかを詳しく思い返してみましょう。

あなたの周りに良い人が多いならば、過去の善行が今に表れているといえます。

逆にあなたにとって不都合な人間関係が多い場合は、重いカルマを背負っていると判断できます。

自分が悪くなくても相手のトラブルに巻き込まれたり、困難なお願いを頻繁にされたりする場合は、感情や行動を改める必要があるかもしれません。

関連記事:スピリチュアルカウンセラーとは|本物になるためにはどうすればいい?

カルマの意味についてのまとめ

どんな人でも必ず、前世やこれまでの自分が歩んできた人生がカルマとなって現れているはずです。

それが良いことであれば引き続き来世へとつなげ、悪いことであれば今断ち切るために努力しましょう。

悪いカルマを断ち切るための努力は、きっとあなた自身を成長させてくれるはずです。

また、悪いカルマの中でも重いカルマだと感じる場合、自分が背負っているものについて専門家に相談するのもおすすめです。

電話占いや対面占いなど、自分が利用しやすい方法で相談すると良いでしょう。

メンタルがやばいサインとは?メンタルの不調で休むのは甘え?

仕事や家事・育児・介護などさまざまな面において、毎日忙しい時間を過ごしている現代人。

一日の終わりにしっかりと休息をとったり、時には自分の好きなことを思い切りやったりする時間がとれれば良いですが、慌ただしい毎日の中ではそう上手くいかないものです。

今回は、普段頑張っている全ての人に向け、メンタルのバランスが崩れるときの見分け方をご紹介します。

チェック項目や不調時の対処法を確認し、明日を元気に過ごすための参考にしてみてはいかがでしょうか。

メンタルがやばいサインとは?セルフチェック項目

「何だか不調が続いている」「気持ちが落ち込んで戻らない」など、メンタルのバランスが崩れるとさまざまな症状が見られます。

悲しい出来事があって、少しの間落ち込むくらいならば通常の範囲内です。

しかし、落ち込んだ状態があまりにも長く続いたり、悲しい出来事がないのに気持ちが不安定になったりする場合は、メンタルに影響が出ている可能性があります。

まずは自分で自分の状態をしっかりと把握するために、以下の項目を確認してみましょう。

当てはまるものが多ければ多いほど、メンタルにダメージを受けている可能性が高まります。

- 持続する悲しみや気分の低下

- かつて楽しんでいた活動への興味喪失

- 食欲や体重の変化

- 睡眠障害

- 疲労感やエネルギーの欠如

- 価値のなさや過剰な罪悪感の感覚

- 集中力の低下

- イライラ感や怒りの増加

- 社会的な場からの撤退

- 説明できない身体的症状

- 死や自殺の考え

何日経っても気持ちが晴れなかったり、これまで楽しんでいた活動がどうでも良いと感じたりするなど、メンタルの不調はさまざまな弊害を生んでしまいます。

仕事に集中できずミスを頻発したり、理由もなくイライラして周りと軋轢を生んでしまったりと、人間関係に影響が出ることもあるでしょう。

その結果過ごしにくい日々が続き、さらに心を病んでしまう人も少なくありません。

さらには、上記のような心の問題だけでなく、体重減少や睡眠障害が発生する場合もあります。

身体的な問題がないにもかかわらずこのような症状があらわれた場合は、一度精神科や心療内科などの専門家に相談しましょう。

メンタルにダメージを受けた状態が長く続けば、死にたいと考えるようになるなど重大なトラブルの原因にもなりかねません。

具体的に自殺の方法を考えてしまうなど、強い不安がある場合も必ず専門家を受診するようにしましょう。

関連記事:メンタルブレイクした時はどうすればいい?診断方法や治し方を紹介

メンタルの不調の原因は?

続いて、メンタルが不調になるのは一体なぜなのか、多くの人に当てはまる原因について見てみましょう。

一言でメンタルが病んでいるといっても、その原因や解決策は人それぞれです。

自分に合った方法を探すためにも、自分がなぜダメージを受けているのかをハッキリ知ることが大切です。

ストレス

仕事や家事・育児・介護など、さまざまな理由で忙しい毎日を送っている現代人。

どんな生活をしている人も、少なからずストレスを感じているものです。

適度なストレスは生活にメリハリが出る場合もありますが、多大なストレスを受けることや、小さなストレスが積み重なったままでいるのは良くありません。

多大なストレスは、原因となる出来事を防がなくてはなりませんが、小さなストレスは避けきれない場合も多いでしょう。

こういう場合は、適度に肩の力を抜き、リラックスできる時間を確保することが大切です。

種類の違うストレスであっても、発散しない限りは体に溜まり続けてしまうもの。

結果として心身に影響が出る前に、自分に合った発散方法を見つけましょう。

また、自分で望んだ仕事をしているときや、可愛い我が子を育てているときなど、自分が楽しいと思っていても少なからずストレスが発生しています。

ミスをしないように、子どもを危険に晒さないようになどといった緊張感もストレスに繋がるため、「ストレスを受けないようにしよう」と努力しすぎないことが大切です。

生活習慣の乱れ

朝食を抜いたまま出かけたり、毎日寝る時間がバラバラだったりと、理想的な生活習慣を送れていないとメンタルに影響が出やすくなります。

不規則な生活を送っている場合は、食事や睡眠の時間を毎日同時刻に揃えるだけでも気持ちが落ち着きやすくなるでしょう。

乱れた生活習慣が続くと、交感神経・副交感神経のバランスが崩れ、働くべきときに働けなくなってしまいます。

夜眠る前なのに交感神経が優位になり睡眠不足になったり、日中副交感神経がはたらいて異常な眠気を催したりと、生活に支障が出ることも少なくありません。

また、「自律神経失調症」のように原因不明の症状に悩まされる可能性もあります。

呼吸や血圧の上昇・下降などを司る自律神経がうまくはたらかなければ、息苦しさや熱っぽさ、めまいや吐き気などさまざまな症状があらわれるでしょう。

これらを短時間で治すのは難しく、専門家とともに長い時間をかけて治療を行わなければなりません。

人間関係の問題

メンタルに影響を及ぼす原因の中でも、多くの人が抱えているのが「人間関係の問題」ではないでしょうか。

職場内であったり、子どもの学校や幼稚園・保育園で親同士が関わったり、はたまた家庭内の関係であったりとその状況はさまざまです。

どんな状況においても100%好かれる人間が存在しないように、誰しもがどこかで嫌な思いをしているといっても過言ではありません。

大切なのは、嫌な思いをしたときに「どれだけ気にせずにいられるか」という点。

心に余裕があれば受け流すこともできますが、自分に自信がないなどの理由で過度に気にしてしまう人も多いでしょう。

また、人間関係の問題は自分一人が悩んでも解決できないのが難点です。

問題を解決しようとはたらきかけることも、何もせずにじっと耐えることも、どちらの場合も自分にとってのストレスとなってしまうでしょう。

周囲に頼れる人がいる場合は、必要に応じて相談や巨力を求めるなど、自分一人で抱え込まないことが大切です。

経済的問題

十分な貯蓄がなかったり、借金をしていたりといった経済的な問題も、メンタルに影響を及ぼす大きな原因の一つです。

物価が軒並み高騰する中、毎日の食費に気を配っている方も多いのではないでしょうか。

こういったやりくりを続けることや、突発的に起こる大きな出費、未来の経済環境に不安を覚えることでさえもストレスとなってしまうでしょう。

例え十分に貯蓄ができていたとしても、子どもの学費や将来仕事ができなくなったときのことなどを考え出せばキリがありません。

過度な節約で疲れてしまうことのないよう、肩の力を抜いた生活を心掛けましょう。

職場環境

仕事にやりがいを感じられなかったり、不得意な仕事でミスをしてしまったりといった職場環境も、見直さなければならないポイントの一つといえます。

人間関係に問題がなかったとしても、過剰な残業や休日出勤などで心身ともに疲弊してしまう人も珍しくありません。

場合によっては転職も考えながら、自分の職場について見直してみることをおすすめします。

遺伝的要因

病気そのものが血縁から引き継がれることはないものの、精神的な病が発症するかどうかは遺伝的要因も大きいといわれています。

親族にうつ病がいる場合、そうでない場合と比べて発症リスクが数倍高まったという研究結果も存在します。

もちろん遺伝がすべての要因ではないものの、家族に精神疾患を経験した人がいる場合はより一層注意すると良いでしょう。

参考:うつ病は遺伝するの?精神科専門医が分かりやすく解説します

身体的健康問題

メンタルにダメージを負う原因は、心の問題だけではありません。

単なる風邪で気持ちが落ち込んでしまうこともあれば、重大な病をきっかけにうつ病を同時発症してしまう例もたくさんあります。

体の健康は心の健康といっても過言ではなく、「咳が出る」「鼻が詰まる」といった軽微な症状であっても気持ちが落ち込んでしまうのです。

不調が長く続けば続くほど、落ち込んだ状態も長引いてしまいかねません。

忙しい人であればつい後回しにしてしまう通院も、なるべく早い段階で検討すると良いでしょう。

心理的トラウマ

過去に経験した出来事がトラウマとなり、メンタルを傷つけている可能性もあります。

自分で気づいているトラウマであれば避けられますが、中には知らないうちに心の奥深くへ刻み込まれているものもあり、一概にはいえません。

例えば、自動車事故を経験した人であれば、以前と比べて車に乗るのが怖いと感じても不思議ではないでしょう。

プレゼンテーションで失敗した経験から、多くの人の前で話すのが苦手になる人も珍しくありません。

こういった心理的トラウマは短期間で改善するのが難しいため、まずは自分のトラウマを理解し、原因を探ることから始める必要があります。

薬物やアルコールの乱用

日本で禁止されている薬物はもちろん、市販の医薬品を飲みすぎたり、多量のアルコールを継続して摂取したりする場合も、メンタルに大きな影響を及ぼします。

脳に大きなダメージを与える薬物を日常で目にすることはありませんが、市販の医薬品やアルコールは誰でも手軽に手に入るものばかり。

依存することがないよう、適量を守らなければなりません。

医薬品やアルコールを乱用すると、次第に依存するようになり、それがなくては生活ができない状態になる可能性があります。

自力で抜け出せない状態になるケースも珍しくないため、医薬品は用法容量を守り、アルコールは適度な量を楽しみましょう。

情報過多

メンタルについて調べてみると、驚くほど多くの情報がヒットします。

この中から正しいものを選びとり、自分に必要な情報だけを利用しなければならないため、調べているだけで疲れてしまっても不思議ではありません。

どんな情報を調べるときであっても、私たちには正しいものを判断する力が求められています。

気持ちに余裕がないときほどネットの沼にはまってしまいがちですが、焦りや不安を感じているときはスマートフォンを置き、目や頭を休ませてあげることも大切です。

関連記事:ネガティブ思考は病気?うつ病との違いや治し方を解説

メンタルの不調になったらどうすればいい?

続いて、メンタルの不調を感じたとき、私たちがとるべき行動について確認してみましょう。

自分の感情を受け入れる

自分がどんな感情をもっていたとしても、それは自分だけのものであり、周りに非難されてはいけません。

例え周りに受け入れられにくい内容であっても、自分だけは感情を認めてあげましょう。

「こんなことを言ったら嫌われるかもしれない」「恥ずかしくて周りに打ち明けられない」といった内容も、自分の中で消化することに問題はありません。

声に出してみたり、日記に書いてみたりと、自分だけが知るアウトプット方法を探すのがおすすめです。

十分な休息をとる

どんな原因でメンタルがダメージを受けていても、まずは十分に休息をとることから始めましょう。

時にはやるべきことを後回しにしてでも、睡眠やボーっとする時間を確保することが大切です。

十分に休息をとり、体が万全の状態になってから原因について考えても遅くありません。

まずは体の不調を防ぐためにも、睡眠時間を長めにとってみてはいかがでしょうか。

趣味やリラックスできる活動をする

十分な休息をとると同時に、自分の好きなことや趣味に費やす時間を確保することも大切です。

他のことを気にせず没頭できる趣味があれば、メンタルを回復させ、不調を治すきっかけとなるでしょう。

体を思い切り動かすも良し、黙々と作品を作るも良し、心から楽しめる活動を見つけてみると良いでしょう。

運動をする

普段から運動する習慣が身についている人ならば良いですが、そうでなければ軽度な運動を取り入れてみるのもおすすめです。

急に負荷の大きな運動を始めるのではなく、10分間のストレッチや1kmのウォーキングなどできることから始めましょう。

ダイエットなどとは違い、毎日必ず運動をしなければならないわけではありません。

「やらなければならない」と無理をするのではなく、あくまでも気分転換として軽い運動を選択肢に加えてみてはいかがでしょうか。

健康的な食生活を心がける

丈夫な体作りとしてはもちろん、心を安らかに保つためにも、健康的な食生活は必要不可欠です。

過度な食事制限や野菜ばかりのメニューを続けるのではなく、栄養バランスの整った食事を心掛けましょう。

1週間のうち1日は好きなものを食べる日に定めるなど、やる気を保つための工夫も大切です。

睡眠の質を向上させる

メンタルを回復させるために、十分な休息は必要不可欠です。つまり、良質な睡眠をとることこそが健康への第一歩といっても過言ではないでしょう。

単に睡眠時間を長くするだけでなく、ゆったりとした寝巻きに変えたり、室温を調整したりして睡眠の質を高めてあげるのもおすすめ。

夜中に何度も起きることなく、朝までぐっすりと眠れる睡眠が理想的です。

人との繋がりを大切にする

メンタルに影響しがちな人間関係をトラブルのないものにするために、普段から周囲との関係を良好に保っておくことが大切です。

苦手な人にも笑顔を保つ必要はありませんが、不要なトラブルを防ぐために適度な距離を保ちましょう。

人との繋がりを大切にする上では、自分の気持ちを素直に話せる相手を見つけるのも重要です。

何かあったときに相談できる相手がいれば、強い不安や焦りなどの感情も緩和されやすいでしょう。

マインドフルネスや瞑想を試す

目を閉じて自分の気持ちに集中する瞑想をはじめ、現在の出来事に関して深く考えるきっかけとなる「マインドフルネス」もメンタルを安定させるために役立つ方法の一つです。

一人になれる場所で、まずは数分間から自分と向き合う時間を作りましょう。

自分が何を望んでいるのか、何に悩んでいるのかを深く知ることで、メンタルが不安定になる回数や頻度を減らすことに繋がります。

専門家に相談する

これまでご紹介してきた内容は、あくまでも自己判断であったり、自分でできるメンタルケアが中心でした。

しかし、自分自身と向き合い悩みを解決するということは、簡単そうに見えてなかなか難しいもの。

こういうときは、精神科医や心療内科医・臨床心理士・カウンセラーなどの専門家に話を聞いてもらうのがおすすめです。

薬を使った治療法の他にも、カウンセリングや心理療法によるケアにもチャレンジできるでしょう。

専門家は数ある症例や経験の中から、一人ひとりの状態を見抜いて適切なケアを施してくれます。

一人で悩む前に、まずは相談から試してみることをおすすめします。

メンタルの不調で休むのは甘え?

少し前までの日本では、身体的な不調であればともかく、周りが気づきにくいメンタルの不調で仕事を休むのは甘えだといわれていました。

「うつ病は甘え」「メンタルを病む人はサボりたいだけ」などと言われ、さらに自分自身を追い込んでしまう人も決して少なくなかったのです。

現在は、企業カウンセラーが導入されたり、細かいハラスメント規則が定められたりと、これまでよりも心理的な面でのケアに力を入れる企業が増えてきました。

もちろん全ての企業ではないものの、昔に比べメンタルの不調でも休みやすい環境へと近づきつつあるでしょう。

とはいえ、メンタルの不調は周りからすると辛さが分からず「休むほどのことなのか」といわれてしまいがちです。

必要に応じて医師に診断書を書いてもらったり、カウンセリング結果を提出したりして、周囲にも状況をしっかりと把握してもらうことが大切です。

【まとめ】メンタルがやばいサインを感じたら無理は禁物

私たちが過ごす日常の中では、メンタルにダメージを与えるような出来事がたくさん潜んでいます。

避けられるものは避けながら「やばい」と感じたときはすぐに自分自身を守りましょう。

今回ご紹介した対処法を試しながら、無理をせずに過ごすことが大切です。

メンタルの不調は軽視されがちですが、時として長く落ち込んだ状態から抜け出せなくなるなどのリスクがあります。

専門家を味方につけながら、自分に合った対処法を探していきましょう。

アンガーマネジメントのやり方|「意味ない」と言われる理由とは?

近年、「アンガーマネジメント」に対する注目が高まっています。

その一方で、アンガーマネジメントが「意味ない」と言われることも少なくありません。

そこで、この記事ではアンガーマネジメントのやり方や考え方について解説します。

また、なぜアンガーマネジメントが「意味ない」と言われるのか、その理由についても見ていきましょう。

アンガーマネジメントとは?

アンガーマネジメントとは、アメリカで生まれた怒りと上手に向き合うための心理的なトレーニングです。

アンガーマネジメントの目的は「怒らないこと」と思われがちですが、それはアンガーマネジメントの本来の目的ではありません。

アンガーマネジメントでは、必要があるときに適切に怒れることが目標です。

犯罪者の更生プログラムであったアンガーマネジメントは、近年一般化されてきました。

多くの人が怒りのコントロールができるようになるため、アンガーマネジメントを取り入れています。

アンガーマネジメント能力の診断方法

アンガーマネジメント能力の診断方法は、主に次の2つです。

- 自己診断のためのチェックリスト

- 日本アンガーマネジメント協会の無料診断

それぞれの診断方法について、以下で見ていきましょう。

自己診断のためのチェックリスト

以下に、自己診断をするためのチェックリストを用意しました。

ぜひ、自身にアンガーマネジメント能力があるかをチェックしてみてください。

- 自分が怒っているときにそれを自覚することができる

- どういった状況で怒りの感情が沸き起こるか理解している

- 怒りを表現する際の適切な言葉や行動の選択ができる

- 挑発に対して耐えることができる

- 自分の感情を正確に認識することができる

- 対立や不和の状況でのコミュニケーションをとることができる

- 他者の視点を理解し、共感を示すことができる

- 怒りを覚える状況に対して適切な解決策を見つけ、実行できる

- 自分の感情を鎮めるための方法を持っている

- 怒りの発生後に自己反省を行う習慣がある

- 行動の結果を評価し、将来的な改善点を見つける意欲がある

当てはまる項目が多ければ多いほど、アンガーマネジメントの能力が高いと言えるでしょう。

日本アンガーマネジメント協会の無料診断

日本アンガーマネジメント協会の無料診断を受けることでも、自身のアンガーマネジメント能力をチェックできます。

以下のページから、日本アンガーマネジメント協会のLINE公式アカウントをお友だち登録すると診断できます。

上記のチェックリストとあわせて活用してみてください。

アンガーマネジメントのやり方

アンガーマネジメントには、次の5つのやり方があります。

- 深呼吸

- 他のことを考える

- 運動する

- 相手の立場を考えてみる

- 専門家の支援を求める

それぞれのやり方について以下で見ていきましょう。

深呼吸

アンガーマネジメントのテクニックに「深呼吸をする」があります。

怒りを覚えると、私たちの呼吸は速く浅くなりやすいのです。

深呼吸をすることで、速く浅い呼吸を落ち着けることができ、それと同時に怒りの感情もだんだんとおさまってきます。

特に、深呼吸をする際には、吐く息を長くすることを意識すると、よりリラックスしやすくなるでしょう。

他のことを考える

他のことを考えることも、アンガーマネジメントのテクニックの1つです。

たとえば、学生時代の楽しかった思い出や、仕事で褒められたことなどを思い返してみてください。

ポジティブな内容を思い返すことで、喜びや嬉しさなどの怒りと反対の感情が生まれ、怒りをおさめられます。

また、怒りの対象が目に入らないようにすることもおすすめです。

その場から離れたり、目を瞑ったりして怒りの対象から目をそらすことでも、怒りの感情をおさめられるため、ぜひ試してみてください。

運動する

運動には身体的な健康だけでなく、精神的な健康にもプラスの効果があることが多数の研究結果により明らかになっています。

特に、週3回以上の有酸素運動をおこなうことで、その効果は大きくなります。

有酸素運動に該当するのは、ウォーキングやジョギング、水泳など。

身体的な健康と精神的な健康の両方が手に入るため、週3回以上を目安に軽めの運動を取り入れてみてください。

相手の立場を考えてみる

相手の立場を考えてみることもおすすめです。

いざ相手の立場に立ってみると、相手の言動について理解でき、怒りがおさまる場合があります。

また、相手の考えを否定ばかりしていると、どんな状況でも相手の考えを受け入れられなくなってしまう可能性があります。

しかし、時には柔軟な考え方をもち、相手の考えを取り入れることも大切。

考えの柔軟さを手に入れるためにも、相手の立場を考えてみることはおすすめです。

専門家の支援を求める

今までに紹介した4つ以外にも、アンガーマネジメントにはさまざまなテクニックがあります。

しかし、それらを自分自身で実行し、アンガーマネジメントをおこなうのは簡単ではありません。

「自力での実行が難しい」と感じたら専門家の支援を求めるのも1つの手段です。

それぞれの人にあわせて適切なテクニックを紹介してくれて、アンガーマネジメントができるまで伴走してくれます。

ぜひ信頼できる専門家を見つけて、支援を求めてみてください。

関連記事:【怒りを抑える】アンガーマネジメントのテクニックや方法をご紹介!

アンガーマネジメントにおける「6秒ルール」とは?

アンガーマネジメントには「6秒ルール」というテクニックもあります。

6秒ルールとは、怒りが湧いてきたら、6秒だけ数えて怒りが静まるのを待つことです。

6秒ルールで心を落ち着けるには、心の中で1から6をゆっくりと数えることが大切です。

怒りに反射せず、少しでも時間を空けることで、怒りをおさめられやすくなります。

アンガーマネジメントは意味ない?胡散臭い?

「アンガーマネジメントは意味があるの?」

「アンガーマネジメントって胡散臭いものでしょ?」

アンガーマネジメントに対して、このような疑問を抱えている方もいるかもしれません。

たしかに、アンガーマネジメントを学んでも怒りの感情はなくならないため、「怒りの感情をなくす」点では意味がないと言えるでしょう。

しかし、アンガーマネジメントの目的は、怒りの感情を「コントロール」することにあります。

目的を間違えずに地道に実践することで、徐々に怒りの感情がコントロールできるようになり、必要のない場面で怒ることを減らせるようになるでしょう。

子どものアンガーマネジメントについて

アンガーマネジメントは「大人向けのもの」と無意識のうちに認識している人も多くいるかもしれません。

しかし、子どもがアンガーマネジメントを身につけることも重要です。

子どもが感情に任せて行動してしまうと、良好な人間関係の構築が難しくなります。

特に、子どもの時期に人間関係がうまくいかないと、失敗経験を大人になっても引きずってしまう可能性があります。

そのため、子どももアンガーマネジメントを通して、相手とのコミュニケーションの取り方を身につけることが大切です。

関連記事:【誰でもできる】マインドセットの意味や使い方を簡単に解説!

アンガーマネジメントの実践例

筆者が接客業のアルバイトをしていたとき、お客さまからクレームをつけられたことがありました。

いちゃもんと言うべき内容であったため「なぜ自分が怒られなければいけないのか」とお客さまに対して怒りを覚えましたが、立場上、お客さまに反論することはできません。

また、反論したところで更なるトラブルを生むだけであるため、反論しても意味がありません。

深呼吸した後に「今は我慢だ」と自分に言い聞かせ続けていると、だんだんと怒りがおさまってきて、お客さまの言い分を冷静に聞けるようになりました。

状況を察した店長が駆けつけてくれて、代わりに対応してくれたおかげで、その場は事なきを得ました。

深呼吸したり、気持ちを落ち着ける言葉を自分自身に対して言い続けたりしたことにより、不必要に怒ることを回避。

怒りを覚えても、アンガーマネジメントを活用することで、大きなトラブルに発展せずに済みました。

【まとめ】アンガーマネジメントをマスターしよう

アンガーマネジメントをマスターすることで、怒りの感情をコントロールできるようになります。

深呼吸や運動、6秒ルールなどを用いて、アンガーマネジメントをマスターできるようにトレーニングしてみてください。

もし自分の力だけでアンガーマネジメントをマスターするのが難しいと感じた場合は、専門家に支援を求めることもおすすめです。

ぜひアンガーマネジメントをマスターし、良好な人間関係を築いていきましょう。

生理前の情緒不安定の対策|彼氏への伝え方はどうすればいい?

「生理前に情緒不安定にならないようにしたい!」

「生理前に起きる情緒不安定のせいで、彼氏との関係が悪化したらどうしよう」

このような悩みや疑問を抱えている方がいるのではないでしょうか。

この記事では、生理前の情緒不安定の対策や彼氏への伝え方について解説します。

生理前の情緒不安定はなぜ起こる?

生理前に起こる情緒不安定は、PMS(月経前症候群)の症状である可能性が高いと言えます。

PMSの症状には、身体的なものから精神的なものまでさまざまな種類があります。

PMSの症状を引き起こしているのは、エストロゲンとプロゲステロンといわれるホルモンです。

エストロゲンとプロゲステロンは、排卵後に多く分泌される一方、月経が近くなると急激に分泌量が低下します。

分泌量の急激な変化が脳内ホルモンなどに影響を及ぼすことにより、身体的・精神的不調が引き起こされると考えられています。

20代〜30代に多く見られる症状であり、生理周期および卵巣機能が正常でも症状を引き起こすことがあるため、辛いときは無理せず、婦人科に相談してみてください。

関連記事:女性の情緒不安定の治し方は?生理との関係や落ち着く方法を解説

生理前の情緒不安定の対策法は?

生理前の情緒不安定には、次の7つの対策法があります。

- 適切な栄養摂取

- 定期的な運動

- 十分な睡眠

- カフェインとアルコールの摂取を控える

- 良好なコミュニケーション

- 趣味や楽しい活動に時間を割く

- 専門家の助けを求める

それぞれの対策法について、以下で見ていきましょう。

適切な栄養摂取

女性ホルモンの効果が薄くなることで、生理前に情緒不安定になってしまうことがあります。

情緒不安定を改善するには、カルシウムとマグネシウムの摂取がおすすめです。

カルシウムとマグネシウムは、大豆製品や緑黄色野菜に多く含まれるため、ぜひこれらの食材を多めに摂るようにしてみてください。

定期的な運動

定期的な運動も、生理前に起きる情緒不安定の改善に効果があります。

激しい運動をする必要はなく、ジョギングやウォーキングなどの軽めの運動で十分です。

1日30分程度の軽めの運動を週3日するだけで、症状が改善する可能性があります。

隣の駅まで歩いてみたり、いつもバスに乗るルートの一部を歩いてみたりして、定期的な運動習慣を身につけてみてください。

十分な睡眠

生理前に起きる情緒不安定を改善したい場合は、十分な睡眠を心がけてみると良いでしょう。

月経前や月経中は、健康な女性であっても睡眠の質が低下してしまう可能性があります。

そのため、月経前や月経中の時期は、意識的に十分な睡眠ができるように心がけると良いでしょう。

寝る直前までスマートフォンやパソコンを使わないなど、できることから始めてみることをおすすめします。

カフェインとアルコールの摂取を控える

カフェインとアルコールの摂取を控えることも効果的です。

カフェインなどの刺激物を接種することで、神経が緊張したり興奮したりしてしまいます。

神経を落ち着かせてリラックスするために、コーヒーやお茶などカフェインが入っている飲み物は控えてみましょう。

また、アルコールなど体の不調の原因となる食べ物・飲み物を控えることも大切です。

規則正しい生活を送ることで、少しでも症状が改善できるようにしてみましょう。

良好なコミュニケーション

生理前に起きる情緒不安定の改善には、良質なコミュニケーションを取ることも効果があります。

たとえば、家族や親しい人には、PMSの症状が出てしまって情緒不安定になってしまう可能性があることを事前に伝えておくと良いでしょう。

そのうえで、情緒不安定になってしまったときに「やってほしいこと」も伝えておくことがおすすめです。

たとえば「ひとりにしてほしい」「家事を手伝ってほしい」「大目に見てほしい」などが考えられます。

情緒不安定のことを打ち明けるのは、勇気が必要かもしれません。

あなたと親密な関係を築いている人は理解してくれるので、勇気を出して打ち明けてみましょう。

趣味や楽しい活動に時間を割く

生理前に起きる情緒不安定を改善するには、ストレスを低減させることが効果的です。

そのため、精神的に疲れてしまうことがあったら、趣味や楽しい活動に時間を割いてリラックスしてみてください。

趣味や楽しい活動を通してリラックスすることで、ストレスを低減でき、生理前の情緒不安定が改善する可能性が高まるでしょう。

あらかじめ趣味や楽しい活動をする日時を決めておき、それを楽しみに日常生活を送ってみるのもおすすめです。

専門家の助けを求める

以上の6つで症状が改善しない場合は、専門家の助けを求めてみるのも良いでしょう。

婦人科を受診することで、薬を用いた治療を受けられる可能性があります。

精神安定剤や抗うつ薬、経口避妊薬、GnRHアゴニストなど、さまざまな種類の薬があるため、ぜひためらわずに専門家に相談してみてください。

関連記事:イライラして眠れない時はどうする?原因や対処方法を解説

生理前の情緒不安定に効く食べ物

ここでは、生理前の情緒不安定に効く食べ物について解説します。

ホルモンバランスを整える栄養素や気分を安定させる食べ物、避けたい食べ物について見ていきましょう。

ホルモンバランスを整える栄養素

ホルモンバランスを整える栄養素には、次のようなものがあります。

- カルシウム

- マグネシウム

カルシウムやマグネシウムは、女性ホルモンのバランスを整える役割が期待できます。

大豆製品や緑黄色野菜などを摂取することで、情緒不安定が改善しやすくなるでしょう。

また、ビタミンやミネラルも摂取すべき重要な栄養素です。

生理前に限らず、若い人の中にはビタミン・ミネラルが不足している人が多くいます。

摂取すべき栄養素をきちんと摂ることが心の健康にもつながるため、サプリメントなども用いて必要な栄養素を摂るようにしてみましょう。

気分を安定させるおすすめの食べ物

カルシウムやマグネシウム、ビタミンB6には気分を安定させる効果があります。

そのため、前述したように、大豆製品や緑黄色野菜を食べることで、気分を安定させやすくなるでしょう。

特に大豆製品は、女性ホルモンと類似した働きをするイソフラボンも摂取できるため、ぜひ摂取したい食べ物です。

また、次のような食べ物からもカルシウムやマグネシウム、ビタミンB6を摂取できます。

- カツオ

- レバー類

- ナッツ類

- 海藻類

加えて、ビタミンEが接種できるアーモンドなどもおすすめですので、ぜひ積極的に摂取してみてください。

避けたい食べ物とその理由

一方、次のようなものが含まれる食べ物は避けたほうが良いでしょう。

- カフェイン

- 塩分

- アルコール

情緒を安定させるためには、自律神経を整えることが大切です。

しかし、カフェインには自律神経を乱しやすくする作用があるため、カフェインの摂取により気分が安定しない可能性があります。

また、塩分やアルコールなどの生活習慣を乱す成分を摂取することで、代謝が悪くなる可能性もあります。

そのため、カフェインや塩分、アルコールの摂取を控え、健康的な食生活を送るように心がけてみましょう。

生理前の情緒不安定で泣く原因と対策

生理前に情緒不安定になってしまい、泣いてしまうこともあるかもしれません。

この症状は「PMDD(月経前気分不快障害)」と呼ばれています。

PMDDの症状が起きる原因は、PMSと同じく女性ホルモン分泌量の急激な変化にあります。

PMDDの症状を改善するには、PMSと同じように規則正しい生活リズムで過ごし、適度に運動することが大切です。

また、婦人科で薬を処方してもらったりピルを服用したりすることでも症状の改善が期待できます。

困ったら、無理に自分で解決しようとせず、婦人科などの医療機関に相談するようにするとよいでしょう。

関連記事:ストレスを解消するにはどうすればいい?ハグがおすすめな理由も解説

生理前の情緒不安定の彼氏への伝え方はどうすればいい?

彼氏には、生理前の情緒不安定であることを正直に打ち明けることをおすすめします。

不機嫌な態度をとったり涙が止まらなくなったりするなど、冷静さを失ってしまうことや、急激な気分の変化によりドタキャンする可能性があることを理解してもらいましょう。

彼氏に打ち明けるのをためらってしまうことがあるかもしれませんが、信頼関係を悪化させず、むしろ信頼関係を深めるためにも、きちんと打ち明けてみてください。

薬を使った生理前の情緒不安定の治療

生理前の情緒不安定に対しては、薬を使った治療ができます。

医療機関に相談する前に、市販薬で解決したい場合は「プレフェミン」を試してみてください。

プレフェミンは、日本で唯一購入できるPMSの市販薬です。

いつでも使用できるわけではなく、低用量ピルの服用中である場合や女性ホルモンに関連する病気の既往歴がある場合などは使用できません。

その他にも注意点が複数あるため、用量・用法をきちんと確認してから使用するようにしましょう。

プレフェミンで症状が改善できない、もしくはプレフェミンを服用したら副作用が出てしまった場合、医療機関へ相談してください。

医療機関では、あなたの症状に合わせた薬を処方してもらえます。

自分で無理に解決しようとせず、専門家の意見を聞きながら症状改善に取り組んでみましょう。

ピルが原因で情緒不安定で泣くことがある?

ピルを飲み始めたばかりの頃は、ホルモンバランスの変化により情緒不安定になることがあります。

場合によっては泣くなどの症状が現れることもありますが、3ヶ月ほど飲み続ければ気分が安定しやすくなる場合がほとんどです。

しかし、症状が辛い場合、もしくは4ヶ月以上経過しても症状が改善しない場合は、ピルとの相性が悪い可能性があります。

ピルを処方してくれた医師と相談し、トラブル解決をするようにしてください。

【まとめ】生理前の情緒不安定の対策は人それぞれ

生理前の情緒不安定への対策方法は、人それぞれです。

1つの対策方法を試しても症状が改善しない可能性もありますが、その場合は他の対策方法を試してみてください。

また、生理前の情緒不安定により彼氏との関係悪化を避けるには、事情をきちんと伝え、理解してもらうことがおすすめです。

事情をきちんと伝えれば、関係悪化を防げるばかりでなく、気を遣ってくれるようになり、さらなる信頼関係の構築につながる可能性もあるでしょう。

完璧主義を辞めたい!楽に生きるための10個の方法

「完璧主義を辞めたい!」

「完璧主義から抜け出したら楽になるのになぁ」

このように考えたことがあるのは、一度や二度ではないでしょう。

完璧主義には自分を苦しくしてしまう面が多くあるため、完璧主義を辞めたい、治したいと考えるのも無理はありません。

そこで、この記事では完璧主義を辞める方法について解説します。

完璧主義を辞めて楽に生きるための10個の方法を紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

完璧主義を辞める方法は?

完璧主義を辞めるには、次の10個の方法を試してみてください。

- 加点方式で考える

- 「まぁ、いいか」を口癖にする

- 物ごとの優先順位をつける

- 合格点を超えた自分を褒める

- 自身を肯定的に評価する

- 全て自分でやろうとせず人に任せる

- うまくいかなくても自分を責めない

- 自己肯定感を上げる

- 環境を変える

- こだわりがないことにチャレンジしてみる

以下では、それぞれの方法を具体的に見ていきましょう。

加点方式で考える

完璧主義を辞めるには、加点方式で考えることがおすすめです。

完璧主義に陥っている人は、自分の「足りない部分」に目を向けて、減点方式で自分を評価しがちです。

しかし、自分の「できたこと」に目を向けて、加点方式で自分を評価すれば、ポジティブな感情を抱くことができ、完璧主義を辞められるようになるでしょう。

「まぁ、いいか」を口癖にする

完璧主義に陥っている人は、物ごとを完璧に遂行できないと満足できなくなっています。

しかし、何ごとも完璧にできるような人など、まずいません。

そこで、「まぁ、いいか」を口癖にして、ある程度の出来で満足することができるようにすることで、完璧主義から抜け出しやすくなります。

完璧にできていなくても、ある程度完了した時点で「まぁ、いいか」を口に出してみるなどして、習慣づけることをおすすめします。

物ごとの優先順位をつける

完璧主義から抜け出すには、物ごとの優先順位をつけることがおすすめです。

「あれもこれもやらなければ!」と思ってしまうと、どのタスクから片付ければよいのかわからなくなり、結果としてどれも中途半端に終わってしまいます。

そこで、緊急性・重要性の高いタスクを優先的に処理することで、やらなければいけないことを着実に終わらせられるようになります。

ぜひ物ごとに優先順位をつけて、完璧主義から抜け出せるようにしましょう。

合格点を超えた自分を褒める

完璧主義から抜け出すには、合格点を設けることがおすすめです。

完璧主義の場合、「ひとつのミスも許されない」という態度で物ごとと向き合ってしまいます。

しかし、100%ミスなくできることなどほとんどなく、誰でもミスを犯します。

そのため、「ここまでできればOK」という合格点を設けておくことで、完璧を求めてしまう癖をなくしていけるでしょう。

自身を肯定的に評価する

完璧主義に陥ってしまったら、自身を肯定的に評価してみてください。

前述した「合格点を超えた自分を褒める」ことは、肯定的に評価するための1つの手法です。

また、間違えたり失敗したりしても、挑戦した自分を褒めることも、1つの例として挙げられます。

肯定的に評価する点は、些細なことでも構いません。

むしろ些細なことでも肯定的に評価することで、ポジティブに考えられるようになり、徐々に完璧主義から抜け出せるようになるでしょう。

全て自分でやろうとせず人に任せる

全てを自分で背負うのではなく、人に任せてみることもおすすめです。

もし、「全て自分でやったほうがうまくいく」と考えているのであれば、その考えは誤解である可能性が高いです。

本当に自分でやらなければいけないことは一部分だけであり、多くの部分は他の人に任せられる場合が多くあります。

無理して自分でやろうとするのではなく、周囲の人や代行サービスなどを利用して、人に任せてみることをおすすめします。

うまくいかなくても自分を責めない

たとえうまくいかなくても、自分を責めないようにしてください。

誰でも失敗をするものであり、失敗を経験としてもう一度チャレンジすることも可能です。

また、失敗した原因が自分のミスではなく、他人や周囲の環境の影響にある場合もあります。

そのため、「失敗=悪」と考えて自分を責めるのではなく、うまくいかなかった原因を突き止めて、もう一度チャレンジしてみてください。

自己肯定感を上げる

自己肯定感を上げることも、完璧主義への対策として効果的です。

自己肯定感を上げるには、積極的に「自分の良い点」に目を向けることが大切です。

また、苦手なことよりも好きなことや得意なこと、やりたいことを積極的に行う方が自己肯定感を上げやすくなります。

自己肯定感が上がれば、前向きな気持ちになれるため、徐々に完璧主義から脱却できます。

「自分の良い点」に目を向けることは大変なことかもしれませんが、できる範囲で少しずつ取り組んでみると良いでしょう。

環境を変える

海外移住をするなど、環境を変えることもおすすめです。

今までと同じ環境で過ごしていると、自分の常識の範囲内でしか物事を考えられません。

しかし、思い切って日本から離れてみると、まったく違う環境での生活となるため、当然ながら日本での常識が通用しなくなるでしょう。

日本では常識として「〇〇しなければならない」と考えられていることも、海外に出ればもっとラフに考えている人が多くいるかもしれません。

海外移住とまではいかなくても、都会に暮らしている人は田舎に移住したり、田舎に暮らしている人は都会に移住したりすることもおすすめです。

環境を変えず、自分の中だけで変化させるのは困難であるため、ぜひ環境を変えて新たな生活をスタートしてみてください。

こだわりがないことにチャレンジしてみる

最後におすすめするのは、こだわりがないことにチャレンジしてみることです。

理想像を追い求めてしまうことで、完璧主義に陥ってしまうことが多くあります。

しかし、こだわりがなければ明確な理想像も存在しないため、完璧主義に陥りにくいのです。

中でも、運動や副業などの目に見えてプラスの効果が得られるものがおすすめです。

ぜひ、今まであまり触れてこなかったような、こだわりがないことにチャレンジしてみてください。

完璧主義の自己診断表

以下に、完璧主義の自己診断表を用意しました。

10項目のうち、どの程度当てはまるのかを確認してみてください。

- 小さなミスも許せない

- 常に最高の成果を求める

- 他人の評価を過度に気にする

- 仕事やタスクに無理な時間を費やす

- 失敗を極端に恐れる

- 自己批判が多い

- 他人にも高い基準を求める

- やり直しや完璧にするために余計な時間をかける

- 自分の成果に満足しない

- タスクの完了よりも過程の完璧さを重視する

できないくせに完璧主義な場合はどうすればいい?

「できないくせに完璧主義な自分を変えたい」と考える方もいるでしょう。

その場合でも、前述したような対策により完璧主義を抜け出せるようになります。

くわえて、次のコツを意識すると、より完璧主義から抜け出しやすくなります。

- 自分の強みを知る

- 合格点を低めに設定する

- 助けを求める

- 「なんとかなるさ」と考える

自分ができる分野、得意な分野を見つけることが大切です。

できない分野で挑戦せず、自分の強みとなる分野で挑戦したほうが失敗する確率を減らせるでしょう。

また、合格点は低めに設定することがおすすめです。

100点や80点などの高い目標を合格点に掲げてしまうと、合格点を超えられず、完璧主義から抜け出せなくなってしまいます。

さらに、「できない」と感じたら助けを求めることも忘れないでください。

「あなたひとりでやらなければならない」ことは多くないので、必要があれば遠慮せず助けを求めるようにしましょう。

そして、もし失敗してしまった場合でも、後から挽回すればなんとかなる場合が多くあります。

失敗したことにクヨクヨするより、「なんとかなるさ」と考え、そのあとのフォローアップについて考えたほうが結果としてうまくいくでしょう。

関連記事:アンガーマネジメントのやり方|「意味ない」と言われる理由とは?

完璧主義な女性の特徴

完璧主義な女性には、次のような特徴があります。

- 努力家

- ストイック

- 負けず嫌い

- 何事も計画的に

- 仕事が丁寧

- 人望が厚い

どれも良いことに見えますが、完璧主義に陥ってしまう女性の特徴でもあるのです。

それぞれの特徴について、見ていきましょう。

努力家

1つ目の特徴は、努力家であることです。

完璧主義の人は「目標をなんとしてでも達成しよう!」という強い意志を持っています。

そのため、多少の困難があっても物事をやり抜ける力があります。

ストイック

2つ目の特徴は、ストイックであることです。

完璧主義の人は90点では満足できず、常に100点を目指します。

100点を目指すために自分を律することができるため、完璧主義の人はストイックな特徴を持つのです。

負けず嫌い

3つ目の特徴は、負けず嫌いであることです。

自分から見た視点で完璧を目指すだけでなく、客観的に見ても完璧な状況を目指します。

他人に負けていては完璧とは言えないため、完璧主義の人は負けず嫌いにもなるのです。

何事も計画的

4つ目の特徴は、何事も計画的であることです。

物事を円滑に進められるように完璧に準備をするため、細かなタイムスケジュールに至るまで計画を立てます。

行き当たりばったりで物事を進めることがなくなるため、無駄な時間を過ごしたり余計なストレスを抱えたりすることがなくなるでしょう。

仕事が丁寧

5つ目の特徴は、仕事が丁寧なことです。

常に完璧を求めるため、些細なミスにも敏感であり、仕事を丁寧に進めることができます。

そのため、重要な資料の作成などミスが許されないような仕事に向いています。

人望が厚い

6つ目の特徴は、人望が厚いことです。

完璧主義の人は、仕事が丁寧であり責任感も強いことから、信頼されやすい特徴があります。

「この人に任せれば一生懸命取り組んでくれる」という評価を受けているため、人望が厚く大役を任されることもあるでしょう。

完璧主義の人はうつになりやすい?

完璧主義の人は、うつになりやすいと言えます。

完璧を目指す中で、自分に厳しくなってしまったり、気軽に物事に取り組めなくなったりしてしまいます。

また、自分のダメな部分にばかり目が向いてしまうため、自分を責めてしまう傾向にもあるのです。

このような原因から、完璧主義の人はメンタルを壊しやすく、うつになりやすいと言えるでしょう。

【まとめ】完璧主義を辞めたいなら自分を認めてあげよう

完璧主義を辞めるには、自分を認めてあげることが大切です。

できないことに目を向けるのではなく、今までにできたことや挑戦した気持ちなどに目を向けることで、少しずつポジティブな気持ちを感じられるようになります。

これまでの考え方を変えることは簡単なことではありませんが、できることから少しずつ取り組んでみてください。

あなたの寄付が幸せを紡ぐ。自分をも幸せにする「誰かのために」【Editor’s Letter vol.07】

Humming編集長 永野舞麻がカリフォルニアから配信する「Editor’s Letter 」。日々の暮らしで感じた気付きや、人生において大切にしていることを綴っています。

毎月欠かさず行っているとある団体への寄付。

その行動がどのように誰かの未来を変えているのか、その真実を自らの目で見るために、私はインドのバラナシへと向かいました。

世界では推定5000万人が、強制労働や性的搾取など、奴隷制の犠牲になっている現実を知っていますか?

(※参考:現代奴隷制の世界推計)

特にインドでは、貧困や社会的な格差が奴隷問題を助長し、多くの人々が過酷な状況下で働かざるを得ない現実があります。

私は今回インドで人々が奴隷から解放される瞬間を目の当たりにしました。自由を手に入れたことで、人々の目には輝きが戻ったのです。

自分の寄付が誰かの笑顔に繋がることを体感し、私自身も大きな幸せを感じることができました。

寄付したお金の行先とは?!奴隷解放の瞬間を目にしたインドへの訪問

2023年10月、定期的に寄付を行っているとある団体からの声がけで、奴隷解放を後押しするためにインドのバラナシに向かいました。

私が訪れた村々には劣悪な環境で地主に仕えて働く、いわゆる奴隷がたくさんいました。

村の人々は土の上に建てられた木造の家で、ハンモックのようにロープをはったベッドで寝ています。

電気も通っていないので、明かりは焚き火のみ。

食事も牛の糞を固めて乾かしたものを燃やして作り、水は井戸から汲み上げられたものを使います。

お金は1週間の給付金が地主からもらえますが、それもほんのわずか。

幼い頃からずっとまともに栄養を摂れないため、大人であっても背が低く、痩せ細っている。

いつ生まれたのか出生証明書がないので年齢は不明。また、誰との間に授かったかわからない赤ちゃんを抱っこしている女の子もいました。

私はそこで、6ヶ月前までは地主に仕えて苦しんでいたひとりの女の子に出会いました。