私が惹かれる「魅力」の正体。目指すのは桃のような女性

「人は『魅力』でしか縛れないんだよ」

最近、知人から言われたその一言が、心に深く刻まれている。

私はときどき、欲張りになる。

もっと愛されたい、とか。

もっと認めて欲しい、とか。

でも、どんなに頑張っても人の気持ちをコントロールすることは難しい。

だったら、相手に求めるよりも、自分を整えるほうがいいのかもしれない。

では、私にとって「魅力的な人」とはどんな人だろう。

大好きで尊敬している人たちのことを思い浮かべながら、私なりの「魅力」を考えてみることにした。

おすすめ記事:「幸せって何だろう?」目指すのは未来を追うより、今を感じる生き方

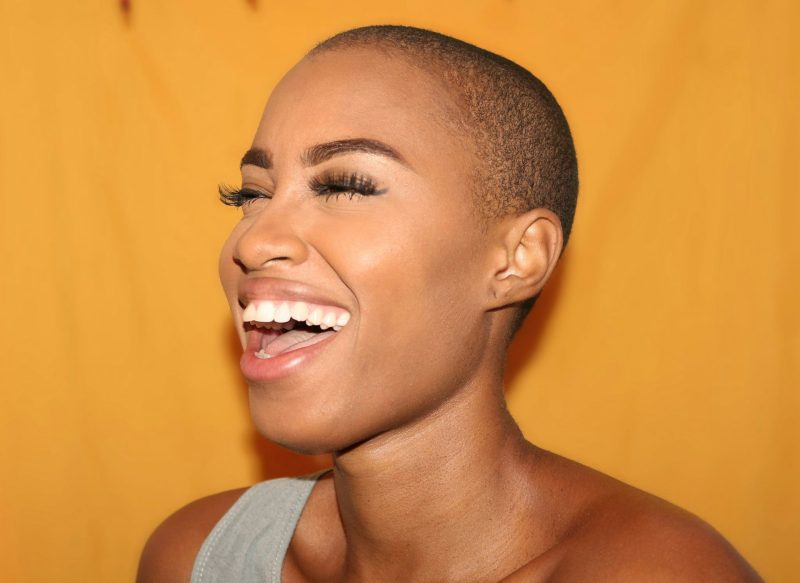

ホワンとふんわり。やわらかい空気を身に纏っている人

私は空気がふわっとやわらかい人に魅力を感じる。

では、その「やわらかさ」とは何だろう。

大好きな人たちを思い浮かべると、頭に浮かんでくるのは、だいたい笑っている顔だ。「目にはその人の生き方が出る」とよく言うけれど、目に優しさがある人が纏っている空気は、いつもふんわり、やわらかい。

いつもニコニコでいるのは難しいかもしれないけれど、ほんの少し口角を上げるだけでも、身に纏う空気は変えられるかもしれない。

そしてもうひとつ。私の周りにいる空気がやわらかい人たちは、愚痴を言わないし、誰かを否定したり、傷つけたりする言葉を決して使わない。

自分は自分、あなたはあなたと、ちゃんと境界線を持っていて、それぞれの価値観を認めているからなのかもしれない。

空気のやわらかい人と一緒にいると、安心して話ができるし、何を話さずとも近くにいるだけで心地が良いなと思う。

フルーツで例えるなら桃のような人

でも、空気がやわらかい人は、ただ優しいだけではない。

私の大好きな人たちは、穏やかな表情をしているけれど、自分の中にある想いや目標を、はっきりと言葉にできる人たちだ。

こんなことを成し遂げたい。

この想いを伝えたい。

こんな人生を歩みたい。

自分の内側としっかり向き合い、人生の軸を持っている人は素敵だな。

フルーツでたとえるなら、桃のような人だ。やさしい色と、やわらかな手ざわり。なんだかホワホワしているのに、中には、かたーい種がある。

私は、そんなふうに、やわらかさと熱い想いの両方を持っている人に、強く心を動かされる。

「これお願い」がちゃんと言える人

私の周りの尊敬する人たちは、一人で全部を抱え込んでいない。手放すことを徹底しているように思う。

自分がエネルギーを注ぐべきことと、そうでないことを分けているのかもしれない。

だから「これ、お願いしてもいい?」と周りを信頼して、巻き込んでいく。

私はついつい「こんなことをお願いしたら迷惑かな」と考えてしまうけれど、実は、頼られることに喜びを感じている。

大好きな人たちに「さおりさーん、これお願いできる?」なんて言われた時には、うれしくて、顔がニヤけてしまう。大好きな人の力になれるなら、できることは全力でやりたいと思ってしまう。

「人に頼る」ができる人は、やっぱり魅力的だなと思う。

魅力の土台は「経験」なのかもしれない

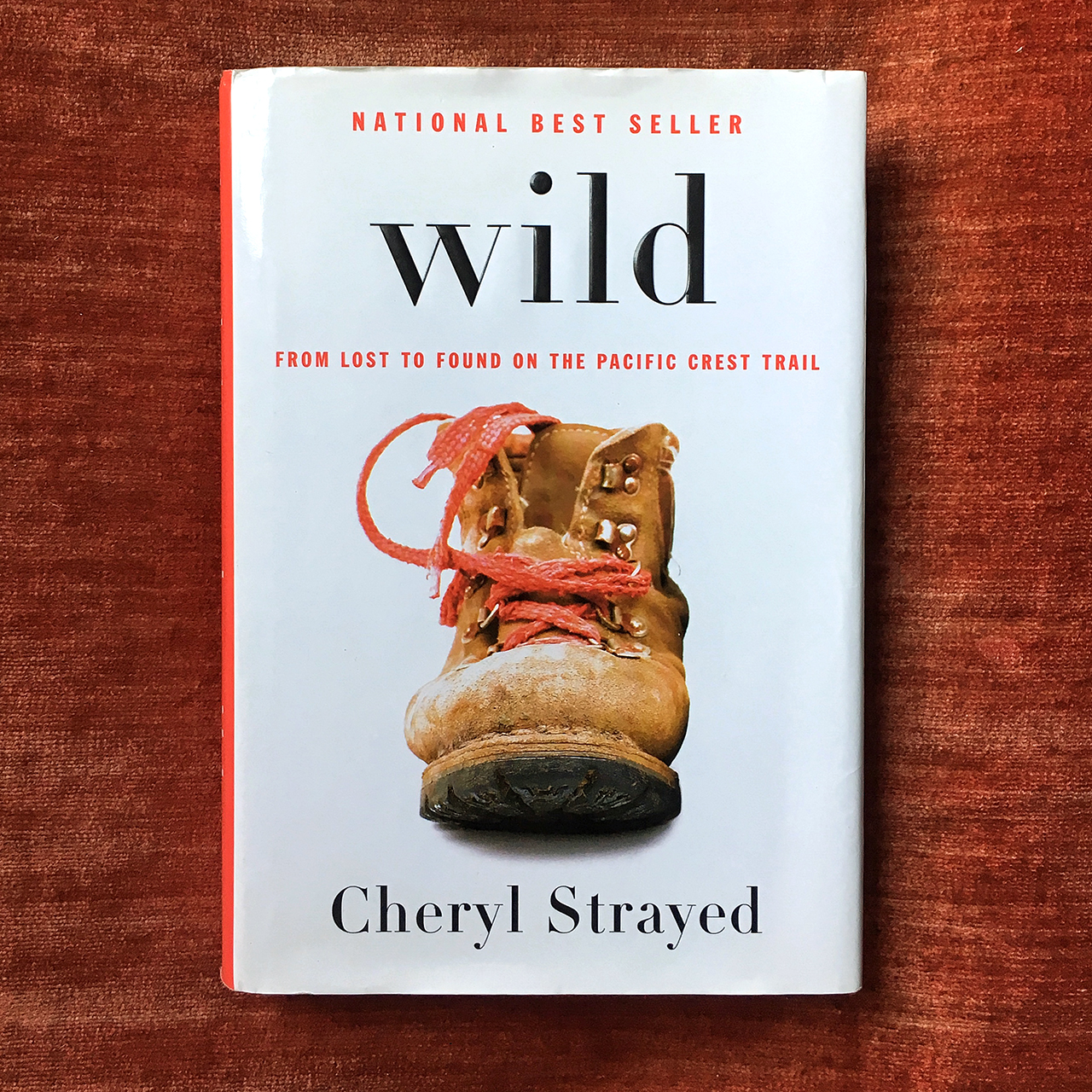

そしてもうひとつ。私が惹かれる人に共通しているのは、たくさんの経験を重ねていることだ。

本を読んだり、勉強したりして得た知識も大切だと思う。でもそれ以上に、実際に動いて、感じて、その出来事を自分の中で消化している人に、私は強く惹かれてしまう。

うれしかったことや感動した経験はもちろん、しんどかったこと、悲しさ、孤独……そういった時間をたくさん経験して乗り越えてきた人の言葉は、どこかあたたかくて、重みがある。

やわらかさも、想いの強さも、人に頼れるしなやかさも、色々なことを乗り越えてきた経験から生まれているのかもしれない。

だから私も、興味のあることにどんどん挑戦して、気になる場所には出かけて、会いたい人には会いに行こうと思う。そうやって重ねた経験が、いつか私の中にやわらかな魅力を育ててくれたらいいな。そんなふうに思っている。

更年期前後の“いま知りたい”10の疑問に専門家が回答

更年期(平均51歳前後)は、いま大きな注目を集めています。多くの女性がこのホルモンの転換期について率直に語り始め、「何が普通で、何が普通ではないのか」を学び始めています。

その“妹”にあたるのがペリメノポーズ(更年期前期)。閉経に至るまでの数年間にわたる移行期で、心身にさまざまな変化が起こります。しかし、まだ情報不足が続いています。

Hey Perryが主催したイベントでは、専門家たちが集まり、女性が必要な情報にアクセスできるようにするにはどうすべきかが議論されました。そこで寄せられた質問に、医師や看護師が回答しました。

おすす記事:【更年期美容カウンセラー斉藤万奈さんインタビュー】「これって更年期?」もしや、と不安になったあなたへ――専門家が明かす、心と体の変化を乗りこなすヒント

1. そもそもペリメノポーズとは?なぜあまり知られていないの?

ケリー・キャスパーソン医師:

まず「閉経」とは、自然な月経が1年間ない状態を指します。

ペリメノポーズはその数年前から始まります。卵巣のホルモン分泌が徐々に不安定になり、周期的な分泌が弱まる時期です。閉経の2~10年前に始まることがあります。

2. 自分がペリメノポーズかどうかはどう分かる?

血液検査やレントゲンで正確に診断できるものではありません。

30代後半~40代で症状が出始めているなら、臨床的にはペリメノポーズと考えられます。

3. 主な症状は?

症状は人それぞれですが、よくあるのは:

- 「なんだか自分らしくない」感覚

- 疲れやすい

- 睡眠トラブル

- ホットフラッシュ(のぼせ)

- 夜間の発汗

- 頻尿

- 尿路感染症の増加

- 性的変化(潤い不足、痛み)

ホットフラッシュは単なる不快症状ではなく、心疾患リスクとも関連することが分かっています。

4. 「更年期の怒り」は本当?

あります。

エストロゲンやテストステロン、プロゲステロンは脳内神経伝達物質に影響します。ホルモンが減少すると、怒りや不安、うつのリスクが高まることがあります。

5. なぜ体重が増えるの?どう対処する?

体重増加というより、体組成の変化が起こります。筋肉量が減り、脂肪が増えやすくなります。

対策は:

- タンパク質中心の食事

- 運動

- カロリー管理

- 必要に応じてホルモン療法やGLP-1薬の検討

魔法の解決法はありませんが、選択肢はあります。

6. サプリメントは役立つ?

カフェイン、クレアチン、食物繊維、ビタミンD、オメガ3など、食事で不足しているものを補うのは有効な場合があります。

7. 自然な老化なのに治療する必要はある?

「虫歯は自然だから放置しますか?」

卵巣だけ治療しない理由はありません。

現代女性は卵巣寿命より40年も長く生きる時代です。

8. ホルモン療法は乳がんリスクを高める?

大規模研究では、エストロゲン単独療法は乳がんリスクを低下させたという結果もあります。

リスクは、飲酒や運動不足、肥満のほうが大きい場合もあります。リスクとベネフィットを冷静に考える必要があります。

9. テストステロン療法は?

テストステロンは女性にとっても重要なホルモンです。

エネルギー低下、筋肉量減少、自信の低下などがある場合、治療が役立つ可能性があります。

10. 更年期におすすめの食事は?

地中海式のような植物中心の食事が推奨されます。 加工食品を減らし、サステナブルな食生活を心がけることが大切です。

更年期は「終わり」ではなく、移行期

更年期は、衰えのサインではありません。人生の第二章に入るための、通過点。

体は変わります。 でも、あなたの価値は変わりません。

エネルギーが落ちるなら、休んでいい。

怒りが湧くなら、深呼吸していい。

変化を受け入れられなくても、それも自然。

更年期は、「これからどう生きたいか」を静かに問いかける時間でもあるのかもしれません。

ダイエット文化とは?日本女性が知っておきたい本当の影響と6つの対処法

「食べすぎたから明日は抜こう」

「夏までに5kg痩せなきゃ」

「この服を着るにはもっと細くならないと」

こんな言葉を、無意識のうちに自分へ向けていませんか?

SNS、芸能人、雑誌、フィットネス系インフルエンサー

現代の私たちは常に“痩せていることが正解”というメッセージにさらされています。

これこそが「ダイエット文化」です。

おすすめ記事:代謝の健康状態とは?医師が解説

ダイエット文化とは?簡単に言うと

ダイエット文化とは、 「細い=健康」「痩せること=自己管理ができている証」という社会的価値観のこと。

本来、健康とは体重だけで測れるものではありません。

それなのにダイエット文化は、

- 体重計の数字

- 洋服のサイズ

- 見た目の“細さ”

だけを基準にしてしまいます。

日本の若い女性と「やせ」の現実

厚生労働省の「令和5年 国民健康・栄養調査」によると、20代女性の約2割がBMI18.5未満の“やせ(低体重)”に該当しています。

それでも多くの女性が「もっと痩せたい」と感じている。

別の調査では、医学的には標準体重であっても、 自分を「太っている」と感じている女性が7割以上いるという結果もあります。

数字だけを見ると、日本の若い女性は“すでに十分に細い”のです。それでも、心の中では「まだ足りない」と感じてしまう。

それはなぜでしょうか。

「痩せること」は本当に健康?

1940年代に行われた有名なミネソタ飢餓実験では、 健康な男性にカロリー制限を続けた結果、

食べ物への強い執着や抑うつ、不安、イライラなどが生まれました。

長期的なダイエットは、体だけでなく心にも影響を与えることがわかっています。

さらに、体重の増減を繰り返す「ヨーヨーダイエット」は心疾患リスクとも関連するという研究もあります。

私たちは「痩せる=良いこと」と教わってきました。 でも、そう考えることで自分を責め続けていないでしょうか。

ダイエット文化が日本女性に与える影響

1. ヨーヨーダイエット

食事制限 → 一時的に痩せる → リバウンド → 自己嫌悪

このサイクルは心身に大きな負担をかけます。

2. 低い自己肯定感

「まだ足りない」「もっと痩せないと」という思考が止まらない。

3. 摂食障害のリスク

過度な制限や過食の繰り返しは、将来的な摂食障害につながる可能性があります。

4. ホルモンバランスや骨密度への影響

極端なカロリー制限は、生理不順や将来的な骨粗しょう症リスクにも。

ダイエット文化とやさしく距離を取る6つのヒント

1. 数字より体調を優先する

体重よりも、

・睡眠の質

・集中力

・月経の安定

・疲れにくさ

を基準に。

2. SNSの情報を選別する

フォローを見直し、ボディポジティブや専門家アカウントを選ぶ。

3. 「短期間で−5kg」などの誘惑に注意

急激な減量はほぼ確実にリバウンドを招きます。

4. “ダイエット食品”より“自然な食事”

野菜、魚、豆類、ナッツ、オリーブオイルなど、 加工品を食べる頻度をおさえた自然食品を中心に。

5. 食べ物を道徳化しない

ケーキは「悪」ではありません。

食事はエネルギーであり、楽しみでもあります。

6. ボディ・アクセプタンスを学ぶ

「健康はあらゆるサイズに存在する」という考え方を知ること。

体は、敵じゃない

私たちの体は、何年も、何十年も、呼吸し、働き、支え続けてくれている存在。それなのに、「細くならないと認めない」と言い続けるのは、 少しだけ酷かもしれません。

痩せることを目標にする前に、 まずは「今あるあなたの体」を信頼すること。

健康は、ひとつのサイズに収まりません。

あなたの体は、今日もちゃんと生きて、動いて、支えてくれている。それだけで、もう十分に尊いのです。

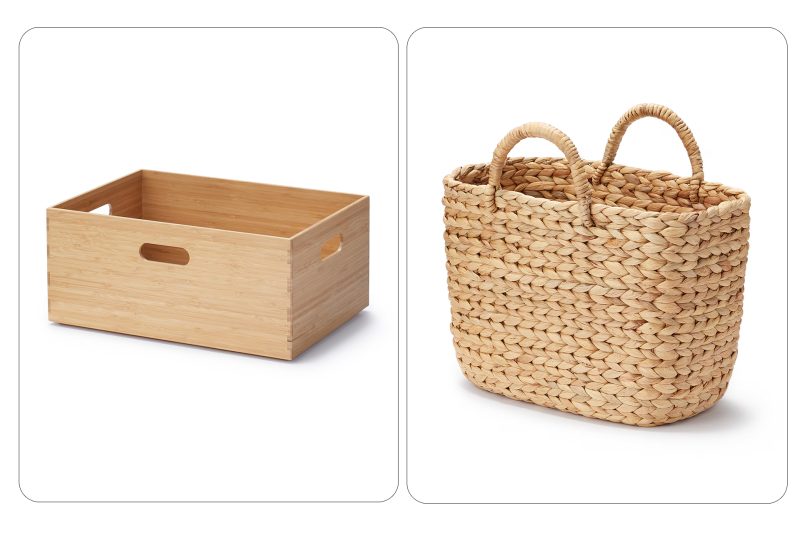

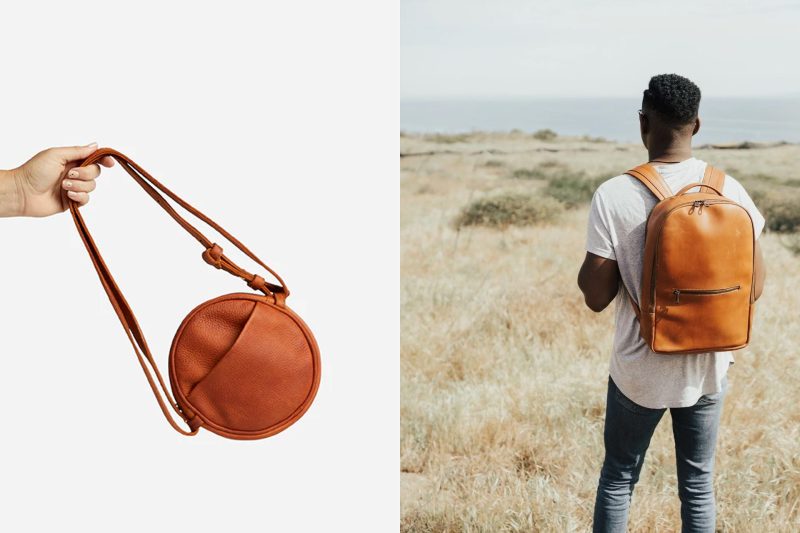

ファッションは“量より質”。あなたらしさが息づくワードローブのつくり方

クローゼットを開いたときに、「これ好き」と言える服がどれだけあるでしょうか。

トレンドが目まぐるしく変わる今だからこそ、たくさん持つことよりも、本当に気に入った一着を選ぶことが、心地よいワードローブづくりの鍵になります。

質の良いアイテムは、あなたの毎日にそっと寄り添い、自信を育て、長く愛せる相棒になってくれます。ここでは、「量より質」の選択が、どんなふうに毎日を軽やかにしてくれるのかをご紹介します。

おすすめ記事:ファストファッションとは?環境問題・社会問題・未来のサステナブルファッションまで解説

“良い服”ってなんだろう?

良い服の条件は、価格やブランド名だけでは決まりません。

大切なのは、着たときにしっくりくるかどうか。

- 丁寧に縫われている

- 肌に触れたときに気持ちいい

- 素材そのものが長く使える

そんな一着は、流行が変わっても長く寄り添ってくれます。

買い替えが減り、時間もお金も、そして心の余白も生まれていきます。

質の良い服が“個性とスタイル”をつくる理由

量より質を選ぶことで、あなたのスタイルがより明確になり洗練されます。

- 流行に振り回されず、自分だけの定番スタイルが育つ

- 上質なシルエットと素材が、着るだけで自信を与えてくれる

- 1着をさまざまに着回せるので、毎日のコーデが楽になる

また、質の良いブランドはオーダーや丁寧な仕立てを提供していることが多く、

買い物が「大量消費」ではなく、自分らしさを反映した体験へと変わります。

地球にも、自分にもやさしい選択

質の良いアイテムは、長く着られるだけでなく、素材やつくり手の背景が丁寧に扱われていることが多いもの。

- オーガニック素材

- 長持ちする生地

- 大量生産に頼らないものづくり

買う量が減ることで、地球への負担を少しだけ軽くしながら、「本当に好き」と思える物だけに囲まれる暮らしへ近づきます。

ワードローブの革命児:白の防水スニーカー

今、多くの女性に選ばれている“量より質”アイテムの1つが 白の防水スニーカー。

白いのに汚れにくい・天候に強い・どんな服にも合う

という万能さで、1足で何役もこなせる優秀アイテムです。

- 雨の日でも快適で実用的

- シンプルで洗練された白が、どんなコーデにも合う

- お手入れが簡単で、長くきれいに保てる

まさに、「少ない数で最大の価値を発揮する」 という質を重視するファッションを象徴する1足です。

長く愛せるワードローブをつくるために

質を大切にしたワードローブは、“毎年入れ替える服”ではなく、何年経っても着たい服のコレクションへと変わります。

- 長く着られる服を選ぶ

- 時々ワードローブを見直す

- 正しいケアで服を大切にする

こうした積み重ねが、あなたのスタイルと自信、そして環境への優しさを育てます。

まとめ:量より質。それがあなたと地球にとって最良の選択

ファストファッションがあふれる現代ですが、 “本当に好きなものを選ぶ”というシンプルな選択が、 あなたの人生をそっと豊かにしてくれます。

量より質を大切にすることは、 自分を大切にすることでもあり、地球への小さな思いやりでもあります。

あなたらしさが息づくワードローブで、毎日をもっと心地よく。

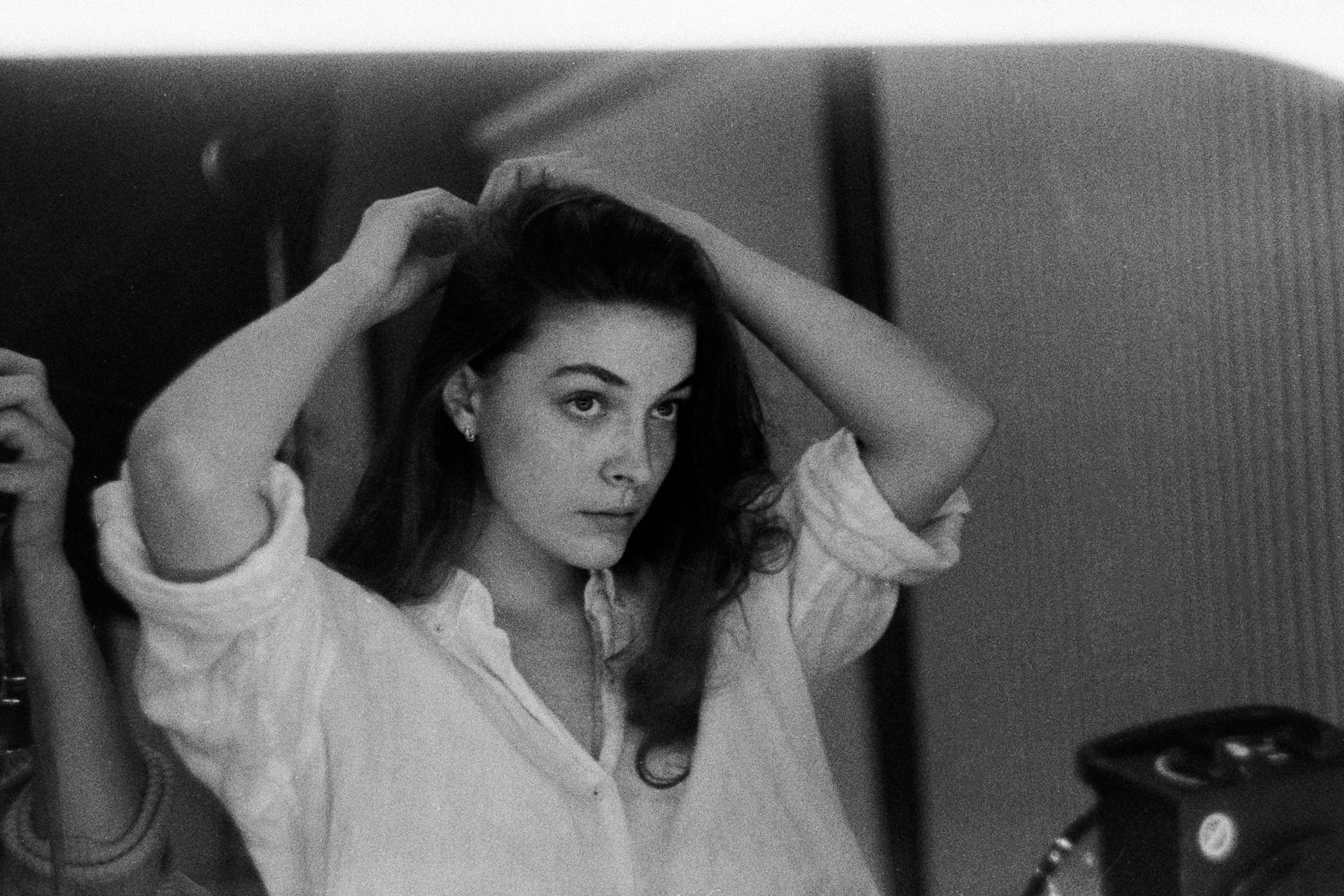

【エッセイ】長い髪に少し飽きてきた——でも切ることは、もっと深い何かを手放すようで

あの夏のことを思い出す。

2024年、世の中はボブの熱に包まれていた。ヘイリー・ビーバーやゼンデイヤ、リリー・コリンズ——誰もが軽やかなあごラインのボブにしていて、私もその波に乗るつもりだった。

美容室の椅子に座るまでは。

「パリの女の子みたいな、あの潔いボブがきっと似合うはず」

そう思い込んでいたのに、鏡の前に座った途端、自信はふっと溶けてしまった。

“パリ風ボブに憧れて髪を切ったものの、結局中途半端なロブに落ち着き、帰り道にはすでに後悔と「自分らしくない」という違和感を抱えていた。”

勇気を出すはずだったその日は、結局、どっちつかずの“肩につくロブ”で終わってしまった。

サロンを出るときには、すでに小さな後悔が芽生えていて、それでも美容師さんに笑顔で頷きながら「気に入っています」と言った。帰りの車の中、ミラーに映る自分を執拗に覗き込みながら、「これはこれで悪くない」と自分を説得しようとした。でも、その日一日、どうしても“自分じゃない”という違和感が消えなかった。

サロンを出るときには、すでに小さな後悔が芽生えていて、それでも美容師さんに笑顔で頷きながら「気に入っています」と言った。帰りの車の中、ミラーに映る自分を執拗に覗き込みながら、「これはこれで悪くない」と自分を説得しようとした。でも、その日一日、どうしても“自分じゃない”という違和感が消えなかった。

振り返れば、すべてが衝動的だったと思う。

仕事が始まって数ヶ月、自分なりの“大人のスタイル”を見つけなきゃと焦っていた。

大胆に髪型を変えることが、あせりから救ってくれる気がした。

だけど、床に落ちていく自分の髪を見つめながら、気づいてしまった。私にとって髪は、ただの“外見の一部”ではない。もっと深いところで、自分という存在とつながっているものなのだと。

おすすめ記事:がん治療中の脱毛に向き合う方法〜心と体をケアするために〜

ロングヘアは、ずっと私の“居場所”だった

自分の髪を自分で決められるようになってから、私はずっとロングヘアだ。

そのきっかけは、まわりの女の子たちの影響かもしれないし、子どもの頃に大好きだった『リロ&スティッチ』のナニに憧れたせいかもしれない。ハワイに住むいとこの Kuʻuipo の、腰まで届く髪にも心を奪われていた。

“長い髪=美しさ”

知らないうちに、こんな価値観が当たり前になっていたのだと思う。

でも、私のロングヘアには、いつの間にか別の意味が宿り始めていた。

母と過ごした小さな習慣。

卵を混ぜたものを頭皮に塗ってくれた日曜日、キッチンバサミで毛先を1センチだけ整えてくれた夜、写真撮影の前日にきつく編み込んでくれた三つ編み。

思春期に自分の身体に自信を持てなくなった頃、ロングヘアは私を守ってくれる“安心の毛布”になっていた。

髪はアイデンティティと深く結びついている

「髪はアイデンティティとつながる複雑な“言語”のようなもの」

心理学者・アフィヤ・ムビリシャカ博士 の言葉は、私自身の感覚を優しく代弁してくれた。

髪は、文化やルーツ、信念を語る。だからこそ、“自分らしくない髪”は心に小さなずれを生むのだ。

“髪は文化やルーツを映す存在であり、自分らしくない髪型は心のずれを生む——そして20代で、フィリピンのルーツとのつながりを自分の髪の中に見いだした。”

20代になって自分のルーツを探す時間が増えた。母の故郷であるフィリピンとのつながりを、言語でもなく肌の色でもなく、“自分の髪”に見いだした瞬間があった。

いとこの ティファニー が言った、 「私たちのフィリピンの髪、本当にきれいだよ」という言葉が胸の奥に残っている。

フィリピンでは、髪は美しさだけでなく、強さや誇りの象徴だ。

植民地時代、男性の長髪が“抵抗のサイン”だったことも知った。

髪は、ただのファッション以上のもの——物語を宿している。

母の髪の歴史にも、私と同じ“揺らぎ”があった

母はフィリピンのダバオで生まれ育ち、若い頃のハワイ時代も姉妹みんながロングヘアだった。 1990年、アメリカンドリームを追ってNYへ移住したとき、初めて髪をバッサリと切ったという。

「新しい人生をスタートするために、何か変えたかった」

そう言う母の目は、少し誇らしげだった。

髪の長さは、その人の人生の変化を映す鏡なのだと気づく。

それは母にも、私にも当てはまっていた。

もう一度、自分の髪と向き合うために

2020年、パンデミックの不安の中で、私は髪をプラチナブロンドに染めた。

あの時は、変化が必要だった。でも、ブリーチで傷んだ髪を見つめながら、「私はここで何を求めていたんだろう」と思ったこともある。

2022年、ようやく地毛に戻し、健康な髪を育てながら、鏡に映る自分がゆっくりと落ち着きを取り戻していった。

それでも最近、また変化を求める気持ちが揺れ始めた。仕事柄、毎日のようにヘアチェンジするセレブを見ているせいかもしれない。

だけど、スタイリストマーク・タウンゼント の言葉が頭に残る。

「自分のスタイルを知っていることには、誇りがある」

それが、私の迷いにそっとストップをかけてくれた。

そして私は、18ヶ月ぶりに美容院へ行った

今回は、インスピレーション写真をしっかり持って。

美容師さんは、傷んだ毛先を少し整え、頬に沿うレイヤーで表情を明るく見せてくれた。

動きのある軽やかなラインをつくりながらも、私の象徴である“長さ”はきちんと残してくれた。

カットの間ずっと「自分らしさ」を失わせないように寄り添ってくれて、切ってもらうたびに安心が積み重なっていくようだった。

美容院を出たとき、髪が腰に触れる感覚にホッと胸がほどけた。

鏡に映る自分を見つめながら、静かに思った。

ああ、やっと自分に戻れた。

この記事は、以下の記事をもとに翻訳・再編集したものです:

https://www.instyle.com/emotional-attachment-long-hair-embrace-identity-haircut-11881224

2026年版 | 最高のオーガニックコットンTシャツ

オーガニックコットンTシャツは、ミニマルなワードローブの定番アイテム。デニムと合わせても、ジャケットやカーディガンのインナーとしても万能に活躍してくれます。

私たちはいつも、オーガニック素材の使用、公正な労働環境、スローファッションの姿勢など、サステナブルに配慮したブランドに注目しています。

おすすめ記事:ファストファッションとは?環境問題・社会問題・未来のサステナブルファッションまで解説

なぜオーガニックコットンTシャツを選ぶべき?

オーガニックコットンTシャツは、環境にも私たちの肌にもメリットがたくさんあります。

- 化学農薬や合成肥料を使わず栽培されるため、環境汚染を軽減

- 土壌や生態系にやさしい農法で、水の使用量も少なくて済む

- 農家の労働環境に配慮したフェアな生産体制が多い

- 化学薬品不使用のため、肌触りがやわらかく刺激が少ない

環境も肌も心地よい、良質なオーガニックコットンTシャツは、持っていて損のないアイテムです。

おすすめブランド

Reformation

サイズ| XS – XL

価格| ¥5820

何にでも合わせられるクルーネックを探しているなら、Reformationのオーガニックコットン・ヴィンテージTがぴったり。リラックスフィットで、涼しげな着心地。カジュアルにもきれいめにも使えます。

生地はやや薄めなので、白などの淡色は透け感が気になる場合は濃い色か可愛いブラレットを合わせるのがおすすめ。 Reformationはロサンゼルス発のブランドで、サステナブル素材やアップサイクル素材を使用し、公正賃金の環境で生産しています。

Harvest and Mill

サイズ| XS – XL

価格| ¥7352

Harvest and Millの魅力は、オーガニックコットンがアメリカ国内で栽培されていること。紡績・編立・縫製まで、すべてサンフランシスコで行われており、サプライチェーン全体がアメリカ国内に完結しています。

とくにおすすめなのが、オフホワイトのやわらかいクルーネック。無染色・無漂白の自然な白なので、肌に安心して触れられる質感です。

The Classic T-Shirt Company

サイズ| XXS – XXL

価格| ¥15,300

まさに「クラシック」の名にふさわしいブランド。カリフォルニア発で、100%オーガニックコットンにこだわり、シンプルなTシャツを極めています。

シルエットはゆったりめで、身体を締めつけず美しく見えるバランス。生地は適度な厚みがあり、ホワイトでも透け感が少なめ。さらに、豊富なカラー展開と、事前に洗い・縮み加工がされているので、洗濯後にサイズが変わる心配もありません。

Everlane

サイズ| XXS – XL

価格| $30

EverlaneのオーガニックコットンTシャツは、ボーイッシュな雰囲気とフェミニンなシルエットのバランスが絶妙。肌に吸い付くような柔らかさで、ベーシックなのにどこか上品な雰囲気が漂う一着です。

白もほとんど透けず、ボックス型のシルエットはデニムにもショートパンツにも相性抜群。ミニマリストのワードローブにひとつは持っておきたい定番Tシャツです。

まとめ

オーガニックコットンTシャツは、私たちの肌にも環境にもやさしく、長く愛せるワードローブをつくるうえで欠かせない存在です。自分の心地よさを大切にしながら選んだ一枚は、忙しい日々のなかで「これを着ると安心する」という小さな支えにもなってくれるはず。

今回ご紹介したブランドは、どれも丁寧なものづくりとサステナブルな姿勢を大切にしているところばかり。お気に入りの一枚に出会えたら、そのTシャツがあなたの毎日のスタイルにそっと寄り添ってくれますように。

【ハミングが届けるポジティブニュース】失われた「自分の腕」を取り戻す未来。「動く!」と願うだけで、麻痺した腕が再び動き出す

Credit: Vilje Bionics

明日、家族のために夕飯を作ったり、子供と手をつないで歩いたり。 そんな日常のあたりまえの動作が、突然できなくなったら……。そう考えたら、少し怖くなってしまいますよね。

脳卒中は、4人に1人が生涯のうちに経験すると言われています。一命を取り留めても、体に麻痺が残ってしまうことが多く、多くの人が「もう前のような生活は送れない」と今までの生活をあきらめてきました。

“脳卒中による麻痺で日常生活をあきらめざるを得ない人が多い中、ノルウェーのスタートアップが、思い通りに腕を動かせる世界初の腕全体用エクソスケルトンを開発し、新たな希望を示している。”

でも、諦めるのはまだ早い、そう思わせてくれるニュースがノルウェーから届きました。

ノルウェーのスタートアップ企業が、麻痺して動けなくなった腕を、まるで自分の意思に従って動いてくれる「世界初の腕全体用エクソスケルトン(外部骨格)」を開発しました。これはただの機械ではありません。

おすすめ記事:【ハミングが届けるポジティブニュース】世界中でウミガメが増えている? インドの海岸で起きた奇跡のストーリー

「思い」を、ロボットが読んでくれる

この画期的な装置「Vilpower(ヴィルパワー)」を開発したのは、ノルウェーのVilje Bionicsという会社です。これまでの補助器具と何が違うのか、見てみましょう。

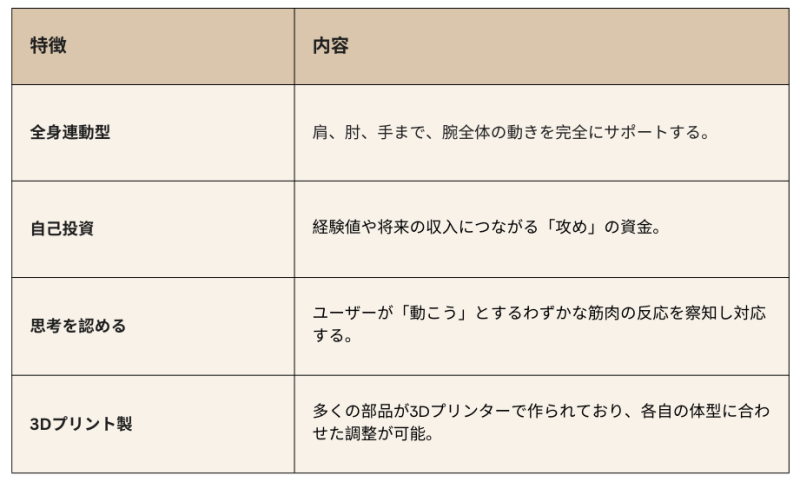

「Vilpower」の3つの特徴

創設者のサイード・ホセイニ氏は、「ユーザーが腕をどう使いたいか『考える』ことで作動する」と語っています。私たちの頭で望んでいることが、そのまま腕の動きに繋がる――まるで魔法のような技術ですよね。

「この腕は、もう他人じゃない」ある女性の感動的な変化

この技術によって、人生が劇的に変わった女性がいます。ヨハン・マリー・ヘムネスさんです。

彼女は2017年に脳出血で倒れ、左半身麻痺が残りました。リハビリでは「歩くこと」に重点が置かれ、腕の回復は後回しにされてしまったそうです。

「自分の腕なのに、言うことを聞いてくれない。まるで他人の腕のように感じて、腕に『ジェニー』という別の名前をつけて呼んでいたんです。動かない腕が邪魔に感じて、切り落としてしまいたいと思ったことさえありました」

こんな彼女がこのロボットアームを装着した瞬間、信じられないことが起きました。

- 体の一部だと感じられるようになった。

- 自分の力で野菜を切ることができた。

- 入れ物のふたを開けることができた。

「これを装着していると、また元の自分に戻った気がする」と笑顔で話します。

2026年、自立に向けた新しい一歩が始まります

現在、40名ほどがこの装置の試用を終了しており、2026年の前半(4月〜6月頃)には、ノルウェーを皮切りに正式な製品として発売される予定です。

開発チームが何よりも大切にしているのは、「自立」です。人の手を借りずに、自分の意志で料理をし、歩くことができるようになることを目指しています。

最新のテクノロジーは、私たちを置いてけぼりにするものではなく、こうして「人間らしさ」を支えるために進化しています。 もし、あなたの周りでリハビリをがんばっている人がいたら、「こんな未来がすぐそこまで来ているよ」とぜひ教えてあげてください。 近い未来は、私たちが想像するよりもずっと明るいかもしれません。

参考記事:‘It Feels Like Me Again’: World’s First Arm Exoskeleton Gives Stroke Patients Independence

女性のエンパワーメントと美容整形──その“矛盾”をめぐる考察

美容整形は女性の自己決定を後押しする力にもなれば、社会が求める不可能な美の基準をさらに強化する存在にもなり得ます。

古代神話から現代のSNSまで、女性の身体は常に「美」と「理想」をめぐる視線にさらされてきました。

この記事では、美容整形の歴史・エンパワーメントの側面・女性へのプレッシャー・メディアの影響という複数の観点から、その複雑な関係性を紐解きます。

おすすめ記事:エイジングケアの新常識:科学・心・美の調和で輝く「タイムレスビューティー」

美の理想はどこから来たのか:女性神話に続く“単一の美の基準”

ユダヤ教神話のリリスやイブ、古代のビーナス像、そしてハリウッド黄金期のマリリン・モンローやオードリー・ヘプバーン。古くから女性は「こうあるべき美」の象徴として描かれ、それは単一化された理想像をつくりあげてきました。

多様性が重視される今でさえ、SNSでは美容整形や特定の美のトレンドが拡散され、別の形で“美の同質化”が加速しています。

美容整形の歴史:古代から現代までの“美の再構築”

美容整形の起源は、古代エジプト・インド・ローマにまで遡ります。

- エジプト:形成術の基礎が生まれた

- インド:鼻の再建術

- ローマ:耳の修復など

- 20世紀:戦争での外傷治療が技術を飛躍的に発展させた

現代の美容整形は、医療技術の進歩によって安全性が向上し、外見の改善と自信回復の手段として定着しました。

エンパワーメントとしての美容整形:自己肯定感を取り戻す手段

自信は人生の幸福度に深く関わるといわれています。美容整形は、コンプレックスを抱える女性にとって自己受容のきっかけになることもあります。

例えば:

- 鼻の形に悩む

- 胸の左右差が気になる

- 妊娠・加齢で変化した体を整えたい

こうした悩みに対し、整形は「ありのままの自分に戻るための手段」として選ばれることがあります。

実際、多くの女性は手術後にこういったことを感じるといいます。

- 外見の満足度が上がる

- 自信が戻る

- 気持ちが前向きになる

芸能人の中にも、率直に整形体験を語る女性たちが増え、 “選択としての整形”が肯定的に語られる場面も広がっています。

しかし、それは同時に“美の圧力”を強化する側面もある

美容整形には、女性のエンパワーメントを支える一方で、次のような問題点も指摘されています。

- メディアやSNSが“理想の顔・体型”を大量に発信

- 「普通の人」がそれに合わせようとするプレッシャー

- 外見が評価軸となり、女性の個性や能力が見えにくくなる

- 「美しくあるべき」という社会的な同調圧力の強化

研究者たちは、この現象を “メイクオーバー社会”と呼び、外見の改造を繰り返す文化の危険性を指摘しています。

美の神話をつくるメディアの影響

SNS・広告・テレビは、女性月間のキャンペーンであっても、美容整形を「欠点を直す手段」として提示することが多くあります。

このメッセージは、とくに若い女性に

- 自分の容姿への不安

- 比較による自己否定

を生み出しやすいと研究で示されています。

メディアは“美の多様性”を広げる力も、“美の固定化”を促す力も持っているため、その影響は非常に大きいのです。

結論:美容整形は女性を自由にするのか?それとも縛るのか?

美容整形は女性に自信や自由を与える一方で、社会が押しつける美の基準を強化し、女性全体としての自己価値を揺らす側面もあります。

だからこそ大切なのは、

- 「自分のための選択」であるか

- 社会の圧力に押されていないか

- 心の健康と情報が整った上で判断しているか

という視点です。

女性の身体は、装飾のためではなく「生きるため」にあり、その身体をどう扱うかは本来、他者が介入すべきではない個人の選択です。

美容整形がエンパワーメントになるかどうかは、あなたがあなた自身の声を聞けているかそこに尽きます。

【エッセイ】「69歳の自分の身体を受け入れられるようになるまで」

「痩せていなければ価値がない」

パトリス・ワーナーは、自分の身体は“完璧ではない”と信じて育ちました。

20代、服のサイズが0だった頃でさえ、彼女は「もっと痩せたい」と願っていました。

サンマルコス(テキサス州)に住む現在69歳のワーナーは、こう振り返ります。

「太ももや、ほかの少しでも大きいと思う部分を批判していました。自分より細いと思う女性を見ると、その体型ばかり気になって、『どうすればああなれるんだろう?』と考えてしまうんです。たとえ、その人が全く違う体質だったとしても。」

“ワーナーは若い頃から「痩せていなければ愛されず、認められない」と信じ込み続け、人生の節々で過度な減量を重ねてきた。”

ワーナーは「友達をつくるためにも、恋人を見つけるためにも、痩せている必要がある」と信じていました。

31歳のとき、博士論文を書き上げたタイミングで出産を経験しました。 「授乳しても勝手に“妊娠前の体重”に戻らなかったことに、すごく腹が立ったんです。」

ワーナーは職場のダイエットプログラムに参加し、産後に増えた体重以上に痩せました。4年後、二人目を出産した後も同じことを繰り返します。

「もう恋人のために痩せようとは思っていませんでしたが、当時は“細くて魅力的であること”が、男性管理職に認められる事や学生から“カッコいい”と思われるために必要だと思っていたんです。」

おすすめ記事:ボディポジティブ:体重計も投げ出して、ありのままを受け入れる

人生の中で、身体イメージは揺れ動くもの

シカゴのセラピスト、サラ・アレン博士はこう説明します。 閉経に伴う体型の変化や体重増加、社会からの“若さと美しさへのプレッシャー”は、女性の身体イメージや自己肯定感に大きな影響を与える、と。

ニュージーランドの約1万5千人を対象とした大規模調査では、年齢を重ねるほど身体イメージは改善する傾向があることが示されました。 19歳より74歳のほうが、身体への満足度が高いという結果でした。

男性は人生を通して女性より身体満足度が高い傾向にあり、20代に少し落ち込むものの、30代以降は徐々に改善。女性はゆっくりではあるものの、60代以降で大きく上向くという結果でした。

更年期:「体重が増えると、また批判される気がしていた」

40代、ワーナーは仕事と子育てで忙しく、徐々に身体が「厚みを増して」いくのを感じ始めました。時間がなかったため、以前ほどの“痩せなきゃ”という強い執着は薄れていたものの、大きめの服を買うと「自分を責めずにはいられなかった」と言います。

極端なダイエットにも手を出しましたが、続かず、減った体重はいつも元に戻ってしまいました。「その失敗の恥ずかしさは、耐えがたいものでした。」

“40代以降のワーナーは忙しさや更年期の影響で体重の増減を繰り返し、そのたびに自分を責めながら苦しいダイエットのサイクルから抜け出せずにいた。”

50代で更年期を迎える頃、子育てがひと段落し、仕事はデスクワーク中心に。体重は増え続け、そのたびに彼女は自分を嫌いになりました。

ここから、体重増減を繰り返すサイクルが何年も続きます。

ダイエット → 痩せる → 停滞する → リバウンド → さらに体重増加

そしてまたダイエットへ…。

「60代まで、この体重と恥の悪循環は続きました。友達やキャリアのために痩せなきゃとは思わなくなったけれど、“太っている自分が判断されている”感覚はずっと残っていたんです。」

研究によると、更年期は多くの女性にとって身体イメージが揺れやすい時期。

体型の変化、睡眠トラブル、月経の乱れなどが自己イメージに影響します。

別の研究では、閉経後の女性のほうが、閉経前の女性より身体満足度は高いという結果もあります。

ニューヨークの臨床ソーシャルワーカー、キャサリン・フェリセッタはこう説明します。

「更年期は、多くの女性が“もう到達できない社会的理想”を手放し、自分の身体を受け入れ始める時期でもあります。」

“体重の科学”を学び、セラピーを受けたことが転機に

65歳の誕生日を控えて、ワーナーは“最後のダイエット”に挑戦。処方薬を使って約16kgも痩せましたが、ひどいめまいが続くようになり、体重はまた戻りました。

その後、彼女は医師を変える決断をします。 前の医師は、副作用があっても薬の継続を強く求め、体重が増えると彼女を責めたためです。

新しい医師と面談し、過食とダイエットの歴史を打ち明けると、セラピーをすすめられました。

彼女は『Health at Every Size』と『Intuitive Eating(直感的食事法)』という本を読み、考え方が一変します。

「ダイエットが身体に“飢餓”として認識され、ホルモンが変化して体重を維持しようとする——この仕組みを知ったとき、本当に解放された気持ちでした。」

痩せていなくても、健康でいることはできる。

痩せていなくても、価値のある存在でいられる。

初めてそう理解できたと言います。

“65歳の挫折をきっかけに医師と向き合い直したワーナーは、直感的食事法や「どんなサイズでも健康になれる」という考えに出会い、長年のダイエット思考から解放され自分の価値を再認識した。”

“セルフコンパッション(自分への思いやり)”を学ぶ

現在、ワーナーの身体イメージは人生で最も安定していると言いますが、それでも“道の途中”。セラピーを通じて、身体を批判する内なる声に気づき、自分をやさしく扱う方法を練習しています。

フェリセッタは言います。「セルフコンパッションは、身体イメージを癒すためには欠かせない考え方です。」

また、彼女は“ボディポジティブ”ではなく“ボディニュートラル”を勧めています。

「“自分の身体の全部を好きでいなければならない”というプレッシャーはよくありません。身体への感謝や中立的な見方で十分なんです。」

おすすめ記事:理想の自己 vs 義務の自己:バランスの取れたアプローチ

「69歳の身体を完全に愛している?」

ワーナーはこう答えます。「いいえ。まだ、痩せられたらいいのにと思うことはあります。」

それでも今の彼女は、これまでで最も身体を受け入れられています。

彼女は言います。

「経済的にも時間的にも、助けを求めて回復できる環境があるのは幸運です。支えてくれる夫がいて、インスタグラムで直感的食事法の専門家たちから励ましをもらえることにも、本当に感謝しています。」

これはhttps://www.everydayhealth.com/emotional-health/how-i-learned-to-accept-my-69-year-old-body/から翻訳したものです

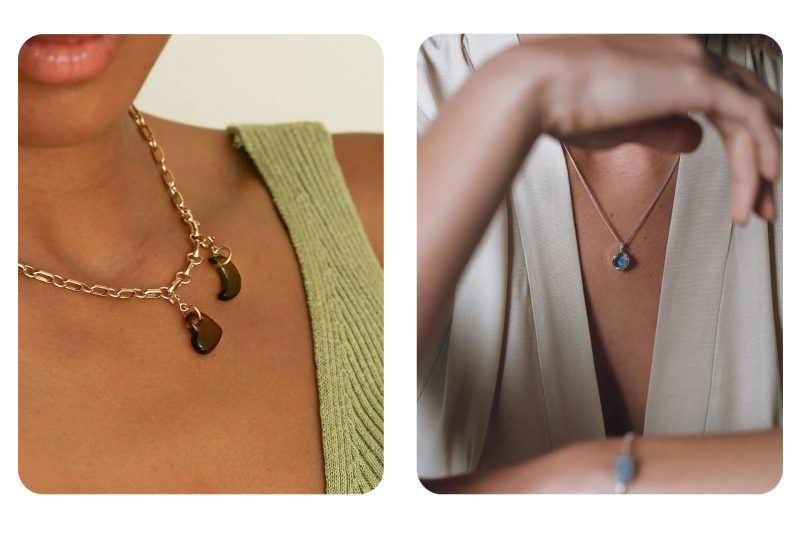

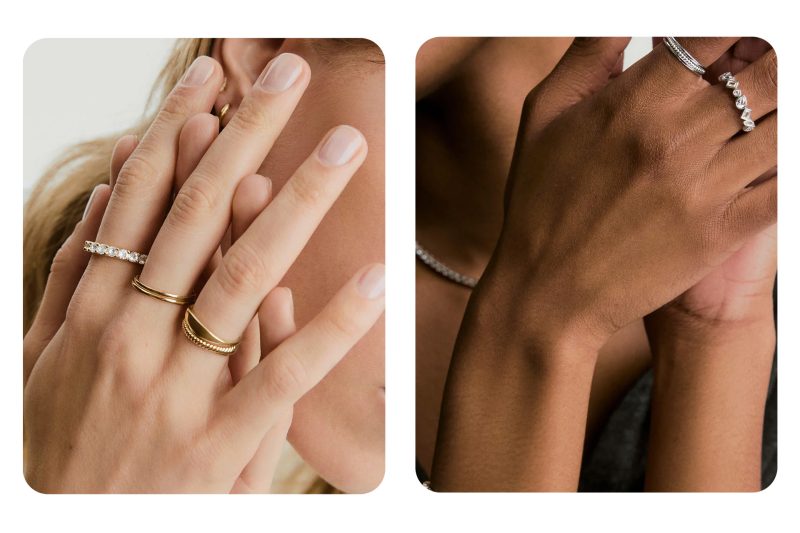

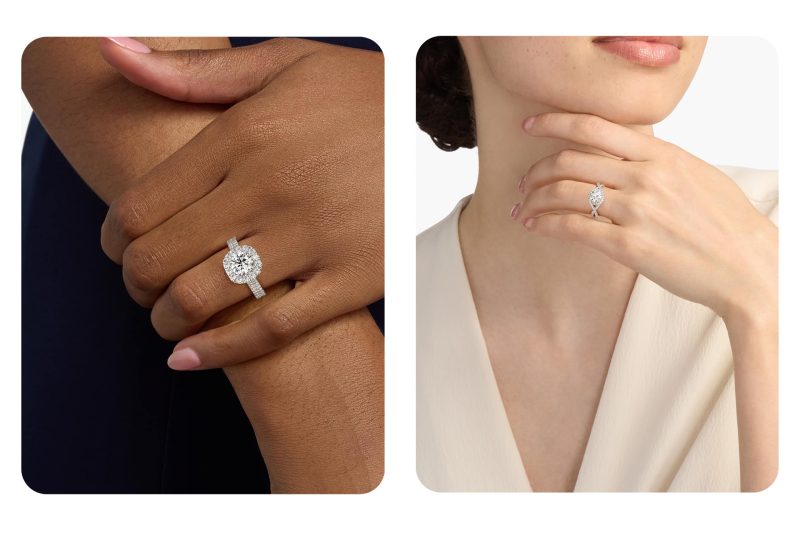

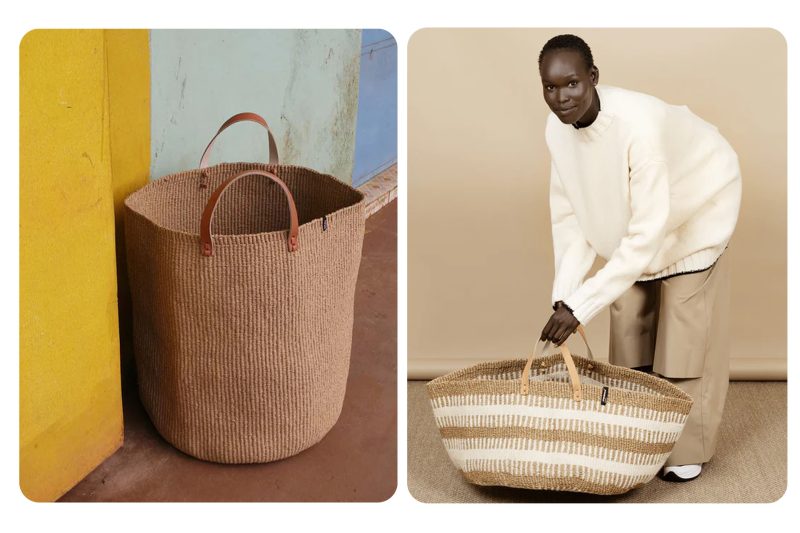

2026年版|おすすめしたいエシカルジュエリーブランド6選

サステナブルでエシカルなジュエリーを探している人は年々増えています。特に2026年は「ローカル発」「女性オーナー」「フェアトレード素材」を扱うジュエリーブランドに注目が集まっています。

丁寧な素材選び、適正な賃金、地域へ還元する仕組み。そんな想いが込められたジュエリーは、毎日身につけても、大切な人へのギフトとしても長く愛せるアイテムです。

サステナブルジュエリーを選ぶべき理由とは?

サステナブルジュエリーとは、環境負荷の軽減・エシカルな調達・透明性のある生産背景を重視したジュエリーのこと。

特に近年は、

- リサイクルゴールド

- リサイクルシルバー

- ラボグロウンダイヤモンド(人工ダイヤ)

- ラボグロウンジェムストーン

の人気が高まっています。

これらは新たな採掘を必要としないため、環境破壊やCO₂排出を大きく減らせるという強みがあります。

採掘による森林破壊・水質汚染・労働搾取などの問題を避けながら、美しさ・品質・長持ちする価値を両立できるのがサステナブルジュエリーの魅力です。

エシカルジュエリーとは?何が「エシカル」なのか

一般的なジュエリー産業は長年、

- 劣悪な労働環境

- 不当な低賃金

- 紛争鉱物の問題

- 児童労働

- 採掘による深刻な環境破壊

といった課題を抱えてきました。

こうした背景に対し、エシカルジュエリーブランドは次のポイントを大切にしながら、より透明で持続可能な仕組みづくりを目指しています。

コンフリクトフリー素材の使用

暴力や人権侵害に関わらない、透明性のあるルートで調達された素材のみを使用。

紛争ダイヤを排除する Kimberley Process(キンバリープロセス) などの国際的な取り組みも基準となっています。

フェアな労働環境の確保

- 適正で公正な賃金

- 安全で健全な職場環境

- 労働者の権利尊重

フェアトレード認証を取得し、サプライチェーン全体で倫理的な労働環境を守るブランドが増えています。

リサイクル素材・ラボグロウン素材の活用

リサイクルゴールドやリサイクルシルバー、ラボグロウンダイヤモンドなどを使用し、新たな採掘の必要性を減らし、環境負荷を大幅に軽減します。

職人技術と地域文化の継承

ローカルの職人や小規模工房と協働し、 伝統技術を守りながら、持続可能な形で次世代へと継承していくことも大切な要素です。

エシカルジュエリーを選ぶことが未来につながる理由

あなたがエシカルジュエリーを選ぶたびに、次のような未来を後押ししています:

- 人権が守られるジュエリー産業

- 透明性のあるサプライチェーン

- 環境破壊を減らす生産体制

- ローカル職人や女性起業家の活躍

- 持続可能な消費文化の促進

ただの「アクセサリー」ではなく、価値ある選択の積み重ねが、より良い産業をつくっていきます。

1. CLED(クレッド)

Best For|アップサイクルガラスのジュエリー

Ethics & Sustainability|アップサイクル/リサイクル素材、ロサンゼルスでのハンドメイド、地域支援、プラスチックフリー包装

Product Range|リング、ネックレス、イヤリング、イヤーカフ、ブレスレット、ヘアアクセ、キーチャーム

Price Range|$35(チャーム)〜 $1,150(ネックレス)

ロサンゼルスの女性主導チームが手がけるCLEDは、「Conscious Lifestyle, Earth Friendly & Ethical Design」を理念とするブランド。採掘された宝石や大量生産のプラスチックに頼らず、廃棄されるガラスをアップサイクルして生まれる“Eco Gems™”が象徴的な存在です。すべて手作業でカット、研磨、成形されるため、色・形が一点ずつ異なる唯一無二の美しさが魅力。ガラスを埋立地から救い出し、宝物へと変えるCLEDは、サステナブルで美しく、メッセージ性の強いジュエリーを求める人にぴったりです。

2. Mejuri(メジュリ)

Best For|責任ある調達とリサイクルゴールド

Ethics & Sustainability|倫理的な金属・石、RJC認証のリサイクル/責任調達ゴールド、公正な労働環境、BIPOC・ノンバイナリー支援

Product Range|イヤリング、リング、ネックレス、ブレスレット、アンクレット、エンゲージメントジュエリー、メンズ、ペット用

Price Range|¥7,500(シングルスタッド)〜 ¥10,8500(ダイヤモンドテニスネックレス)

「特別な日だけでなく、毎日つけられるファインジュエリーを」というコンセプトのMejuri。イタリア・インド・韓国など世界中の専門職人が手がけ、伝統的なラグジュアリーブランドのような高い品質を、手の届きやすい価格で提供します。素材には淡水パール、ミネラルストーン、そしてコンフリクトフリーのダイヤモンドなど、責任あるルートから調達されたものだけを使用。ミニマルで洗練されたデザインが揃います。

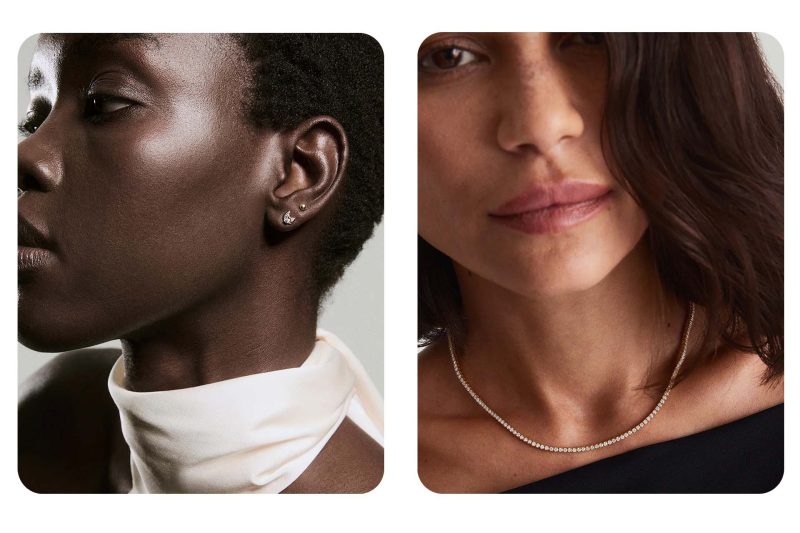

3. Aurate(オーレイト)

Best For|マークアップなしの高品質ファインジュエリー

Ethics & Sustainability|倫理的な労働環境、7代続く職人技、持続可能な調達、コンフリクトフリー、リサイクル素材、社会貢献

Product Range|リング、イヤリング、ネックレス、ブレスレット、アンクレット、エンゲージメントジュエリー

Price Range|¥6,440 (チェーンブレスレット)〜 ¥30,000(ダイヤモンドネックレス)

NYC発のAurateは、100%リサイクルゴールドを使った繊細で美しいジュエリーが人気。歴史的建築のドアノブやブルックリンブリッジから着想を得たデザインは、現代的でありながらクラシックな魅力を持ちます。7代続く職人が仕上げるクラフトマンシップも圧巻。高品質なエンゲージメントピースも揃い、長く愛される“黄金基準”のジュエリーが見つかります。

4. GLDN(ジーエルディーエヌ)

Best For|パーソナライズジュエリー&モダンな家宝級ピース

Ethics & Sustainability|手作り、90%リサイクル素材、利益の10%を寄付、85%が受注生産

Product Range|ネックレス、リング、ブレスレット、イヤリング、アンクレット、セットジュエリー

Price Range|¥4,400(チャーム)〜 ¥15,700(チェーンネックレス)

GLDNは、誕生花・星座・モノグラムなど「大切な人を想うパーソナルなデザイン」が豊富なブランド。ほぼすべてのアイテムにリサイクルシルバー、ゴールドフィル、ローズゴールドフィル、ソリッドゴールドなどの選択肢があり、手頃な価格と持続可能性を両立しています。デイリー使いの華奢なデザインから、受け継ぎたくなる特別なピースまで揃い、どんな人にも“自分だけの一品”が見つかるラインナップです。

5. SOKO(ソコ)

Best For|ケニアの職人が手がけるアートフルなジュエリー

Ethics & Sustainability|B Corp認証、公正取引、アップサイクル素材、テクノロジーで職人を支援

Product Range|イヤリング、リング、ブレスレット、アンクレット、ネックレス

Price Range|¥8,700(スタッキングリング)〜 ¥60,630(チェーンネックレス)

SOKOは、ケニアの職人たちと協働し、グローバルにアクセスできるテクノロジーを使って収入・機会を拡大するフェアトレードブランド。SOKOの職人は平均の5倍の収入を得ているともいわれ、社会的インパクトの高い取り組みが魅力です。建築や部族文化から着想を得たデザインは、ミニマルでありながら力強さを感じる唯一無二の美しさ。唯一無二の存在感を求める人におすすめです。

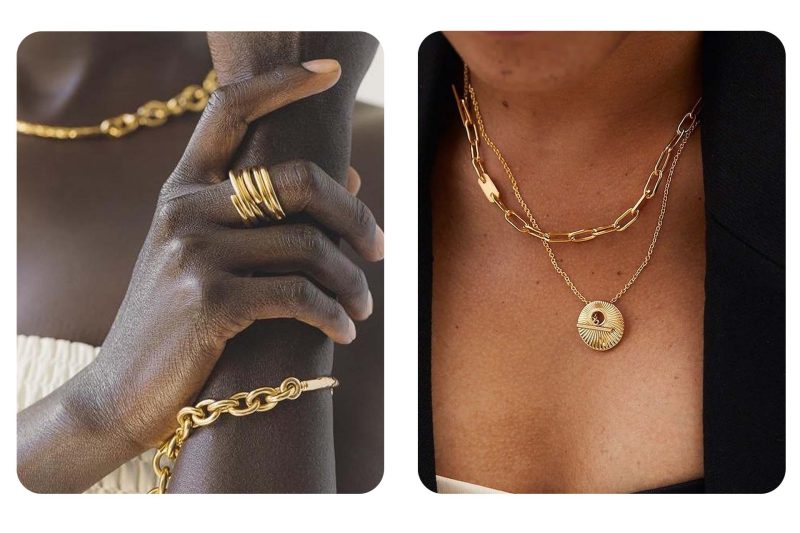

6. Local Eclectic(ローカルエクレクティック)

https://www.localeclectic.com/

Best For|世界中のインディペンデントデザイナーによる一点ものジュエリー

Ethics & Sustainability|スモールビジネス支援、94%が女性創業、リサイクル素材

Product Range|リング、チャーム、ネックレス、イヤリング、ブレスレット、アンクレット、セットジュエリー

Price Range|¥5,500(アンクレット)〜 ¥94,300(ヴィンテージダイヤリング)

Local Eclecticは、女性創業が94%を占める新進デザイナーの作品を集めたユニークなジュエリーハウス。2013年にAlexis Nido-Russoが立ち上げ、今では「他にない一点もの」を探す人に愛される存在に。小規模チームが丁寧に制作・撮影・発送まで行うスタイルで、ハンドクラフトの魅力を最大限に伝えています。ファインジュエリーからデイリーなアイテムまで、ここでしか出会えない逸品が揃います。

まとめ

エシカルジュエリーを選ぶことは、ただ美しいアクセサリーを身につけるだけではありません。それは、環境への配慮や公正な労働への支援、そして職人たちの技術と文化を未来へつなぐ“意思ある選択”です。

今回紹介した6つのブランドは、それぞれ異なるストーリーや哲学を持ちながらも、共通し「より良い世界をつくるジュエリー」であることを大切にしています。

自分のために、大切な人のために、そして地球のために。あなたが次に選ぶひとつのジュエリーが、サステナブルな未来への小さな一歩になりますように。

毎日使える「前向きなモーニング・アファメーション」20選

セルフケアの波に寄り添うということ

セルフケアの波は、私の人生の中で満ちたり引いたりを繰り返してきました。

そして、特に長い“引き潮”(というより厳しい干ばつ)の時期に、私は毎朝こうつぶやいていました。

「私は希望を持っている。私の傷は癒えていく。私は幸せだ。」

心が壊れたように感じていたとき、私はもう一度心を開くことで、かけらを拾い集めるように自分らしさを取り戻しました。 癒しの中に、希望を見つけました。

“ポジティブ・アファメーションは、日常に小さな励ましを取り入れたい人に長く親しまれている、手軽で自由に使える習慣です。”

そして“幸せ”。それは正直、ちょっと願望を込めた言葉だったかもしれません。

それでも唱えるたびに、心の中を探して「いま幸せだと思える何か」を見つけようとしました。

完璧じゃない日でも、小さなよろこびが必ずどこかに隠れていると気づかせてくれる言葉でした。

ポジティブ・アファメーションは、毎日にほんの少し励ましがほしい人にとって、長く愛されてきた習慣です。そして嬉しいことにお金もかからず、自分に合うように自由に使える!

鏡に貼る付箋に書いてもいいし、スマホのメモに保存しておいて落ち込んだときに見返してもいい。 お気に入りを覚えておいて、不安な瞬間にそっと唱えるだけでもかまいません。

あなたがもし今、うつ状態を乗り越えようとしているのなら(できれば専門家のサポートを得ながら)、 あるいはもう少しだけ自尊心を育てたいと思っているのなら、このリストの中からあなたの心に響く言葉が見つかりますように。

今日から使えるアファメーション集

- 助けを求めることは、自分を大切にし、自分をよく知ろうとする気持ちのあらわれです。

- 考えを変えることは、迷いや弱さではなく、自分をよりよくしていこうとするしなやかな強さです。

- 私の選んだことは、これまでの経験のすべてに支えられています。

- 私は自分を励ますように、周りの人にもあたたかい声をかけていけます。

- 私がどんな人なのか——その答えをいちばんよく知っているのは、やっぱり私自身です。

- 私は、欲しいものや必要なものを穏やかに求めていい。

- 私は、心地よさを感じてもいい。

- 私は、がんばる時間と、息をゆるめる時間を、自分なりのバランスで育てていけます。

- 私は今のままでも十分に満たされていて、周りの人はその私を支えてくれる存在です。

- 私は、満たされる感覚に向かって、心が少しずつ軽くなっています。

- 私は、自分にとって本当に必要なことに、ゆっくりと取り組んでいます。

- 私はよい方向へと進んでいて、少しずつ、でも確かによくなっています。

- 私は自分のペースで成長しています。

- 私は、私を愛してくれる人たちにやさしく包まれています。

- 私は自分の気持ちを大切に扱い、幸せでいることを選びます。

- 私は、世界からのささやかなメッセージに心を開いています。

- 私は愛される価値のある存在であり、そのままで尊いです。

- 私は、状況に振り回されるだけの存在ではありません。

- 私は癒しを受け取るために、そっと心をひらいています。

- 私は今日という新しい一日を、明るい気持ちで迎えています。

結論:言葉は、心を少しずつ癒す“灯り”になる

セルフケアの波は、人生のなかで満ち引きし続けます。ときには干ばつのように心が枯れてしまう時期もあるけれど、言葉をそっと自分に向けることで、希望や癒し、そして小さな幸せをもう一度見つけることができます。ポジティブ・アファメーションは、そんな“心の再生”を支えてくれるシンプルで優しいツール。完璧じゃない日でも、言葉の力があなたをそっと前へと導いてくれますように。このリストの中から、あなたの心を少しだけ軽くするフレーズが見つかりますように。

【女性と断続的断食】本当に効果ある?女性の体に起こる変化と注意点を専門家が解説

「朝食を抜くだけで代謝が整う」「体重が落ちやすくなる」——

断続的断食(インターミットファスティング)はここ数年、健康法として大きな注目を集めています。

しかし、女性の体はストレスや血糖値の変化、摂食リズムにとても敏感。そのため、男性の研究結果をそのまま女性に当てはめると、むしろ逆効果になるケースも少なくありません。

今回は、ホルモンバランス・PCOS(多嚢胞性卵巣症候群)・持続可能な栄養学を専門とするホリスティック栄養コーチ、Caroline Lalier(キャロライン・ラリアー)が語ります。

女性が断食を始める前に知っておきたい、大切なポイントをまとめました。

おすすめ記事:代謝の健康状態とは?医師が解説

【断食=痩せる】は誤解。女性の体は「食事のリズム」を重要視する

断続的断食は「代謝が上がる」「痩せやすくなる」と語られることが多いもの。ですがキャロラインは、最初にこの誤解を正します。

「女性にとって断続的断食は、必ずしも効果的な減量方法ではありません」

食事を長く抜くことで:

- ストレスホルモンが上がる

- 血糖値が乱れやすくなる

- 体が“省エネモード”に入り、逆に痩せづらくなる

といった反応が起きやすくなります。

体が“飢餓状態かもしれない”と判断すると、脂肪燃焼より生存を優先するモードに切り替わるため、代謝はむしろ低下しやすくなります。

なぜ男性と同じ結果が出ない?女性特有のホルモンとエネルギー需要

断続的断食に関する研究は、男性を対象にしたものが多く、女性にはそのまま適用できません。

キャロライン曰く:

「女性の体は、血糖値とエネルギーの変動にとても敏感です」

女性のホルモンバランスは、一定のエネルギー供給に強く依存しています。

断食などで食事タイミングが不安定になると、

- エストロゲン

- プロゲステロン

- コルチゾール(ストレスホルモン)

などのバランスが乱れ、気分や月経サイクルにも影響が出やすくなります。

ライフステージによっては断食が逆効果。特に妊娠可能年齢の女性は注意

体に負担の大きい断食は、特に妊娠可能年齢の女性にはおすすめできません。

キャロラインはこう断言します。

「生理のある年代は、規則的な食事(タンパク質・良質な脂質・複合炭水化物)が必須です」

排卵や月経リズム、ホルモンシグナルは、食事のリズムに密接に依存しているため、長時間の空腹はそのバランスを崩しやすくなります。

女性に合う“やさしい断食”の考え方:目的は「制限」ではなく「整える」

とはいえ、断食のすべてが悪いわけではありません。

キャロラインは、女性向けの緩やかなアプローチとして:

- 寝る3〜4時間前に食事を終える

- 食間を適度にあけて消化の負担を減らす

- 1日の食事リズムを整えることを優先する

など、「体が心地よく感じられる範囲」で行うことを推奨。

意図は“制限”ではなく、“消化や睡眠の質を整える”こと。

厳しい断食スケジュールより、栄養価の高い食事をバランスよく摂る方がはるかに体に良いと強調しています。

あなたの体が「栄養不足」を訴えているサイン

女性は“お腹が空いた”と感じるより先に、別のサインで不調が出ることが多いもの。

キャロラインはこう注意を促します:

「疲れやすさ、頭痛、イライラ、抜け毛、肌荒れ、体重の停滞は、栄養不足のサインかもしれません」

特に断食と過度な運動、ストレスが重なると、必要なエネルギーが不足し、体の機能に影響が出やすくなります。

あなたの体はあなたの味方。だからこそ、無理をしなくていい

断食は、誰かには合うかもしれない。でも、あなたの体にとってベストかどうかは、あなたの体だけが知っています。

私たち女性の体は、本当に正直です。食事が足りないと、疲れやすくなったり、気分が落ちたり、肌や髪にサインが出てきたり…。それは「もっとやさしく扱ってほしい」という体からのメッセージ。

もし断食を始めてみて、なんとなく調子が悪い、気持ちが不安定、力が入らない。

そんな小さな違和感があるなら、それは“あなたのせい”ではなく、ただ“その方法が合っていないだけ”。

私たちが思っている以上に、女性の体は “安定したエネルギー” を必要としています。

規則正しい食事、やさしい食習慣、そして自分の声に耳を傾けること。それが、あなたの体が最も安心して働ける環境です。

流行の健康法よりも、

「私にとって心地いいか?」

「これで私は元気でいられるか?」

その感覚を、どうか一番大切にしてください。

あなたの体は、あなたの味方。無理をしなくても、ちゃんとあなたを守ろうとしてくれています。だからこそ、あなた自身も体を味方にするような、やさしい選択をしてあげてくださいね。

初めてのジムはこわい。でも大丈夫。セレブトレーナーが教える「ジムの緊張」をゆるめる6つのヒント

初めてジムに足を踏み入れるとき。

目の前に並ぶマシン、慣れない空気、何をしたらいいかわからない不安。

胸がぎゅっと縮むようなあの感じ——実は、とても多くの人が感じています。

“ちゃんとできるかな?”

“変に見えないかな?”

“ここにいていいのかな?”

そんな心の声を抱えたまま立ち止まりそうになるあなたへ。

コートニー・カーダシアンのトレーナーとしても知られる コーチ・ドン・ブルックス(Don-a-Matrix Training) に、はじめての一歩を軽くするヒントを聞きました。

ここでは、ジム初心者にもやさしく寄り添う「プレッシャーゼロの6つのTips」をお届けします。

おすすめ記事:ウォーキングで心も体も健康に

Tip 1:誰もあなたをジャッジしていない

ジムで最も多い不安は“見られている気がする”という感覚。

でもそれは、私たちが勝手に感じてしまう「スポットライト効果」。

コーチ・ドンは言います。

「ほとんどの人は自分のトレーニングに集中している。誰かを見ている暇なんてないよ」

“できそうな人”に見える必要はありません。その場にいるだけで、あなたはもう十分に一歩を踏み出しています。

Tip 2:Day1は“完璧”じゃなくていい

初日こそ頑張らなくちゃ——そう思い込んでしまうのは自然なこと。

でも、本当に大事なのは“来た”という事実。

「Day1は習慣をつくる日。20分歩くだけでも立派なスタート」

成果を出す日ではなく、自分を褒めてあげる日のはじまりです。

Tip 3:トレーナーに頼るのも、勇気のある選択

使い方のわからないマシン、不安なフォーム。

そんなときは数回だけでもトレーナーと動いてみるのが安心。

目的は“上達”ではなく、「この空間に慣れる」ことでOK。

あなたのペースを尊重してくれる人を選びましょう。

Tip 4:マシンの使い方がわからないのは普通です

“これ合ってる…?”

これは、誰もが通る道。

マシンが怖いのは、未知だから。

説明図を見るのも、イスの調整も、ぜんぶ自然なプロセス。

「マシンはあなたに合わせるもの。焦らず少しずつで大丈夫」

Tip 5:ぎこちなさは、成長のサイン

不器用で落ち着かない感覚は、実は“学びの証拠”。

コーチ・ドンはこう断言します。

「今は自信満々に見える人も、全員、この最初のぎこちなさを経験してきた」

誰もがここを通り抜けてきたのです。

あなたもゆっくりで大丈夫。

Tip 6:シンプルなメニューを1つだけ決めておく

「今日は何をしよう…」

その迷いが不安を大きくします。

だからこそ、スクワット10回+ウォーキング10分のような“たった2つ”でOK。

最初のひとつが決まるだけで、心が軽くなり、流れに乗りやすくなります。

ジムは“慣れる場所”。あなたはその最初の一歩を踏み出している

ジムは、初心者が入りづらい場所ではありません。

むしろ、みんなが“はじめて”を通ってきた場所。

今、緊張しながらもここに興味を持っているあなたは、すでに一歩を踏み出しています。

最初はぎこちなくて当たり前。

使い方を間違っても当たり前。

不安を感じるのも当たり前。

でも、ゆっくりと自分のペースで、

“慣れるためだけの一日” を何度でも重ねていいのです。

ジムはあなたを拒まないし、あなたのペースを奪いません。

あなたの体と心が、少しずつ強く軽くなっていく場所。

だから、こわくても大丈夫。

あなたの一歩は、ちゃんと未来につながっています。

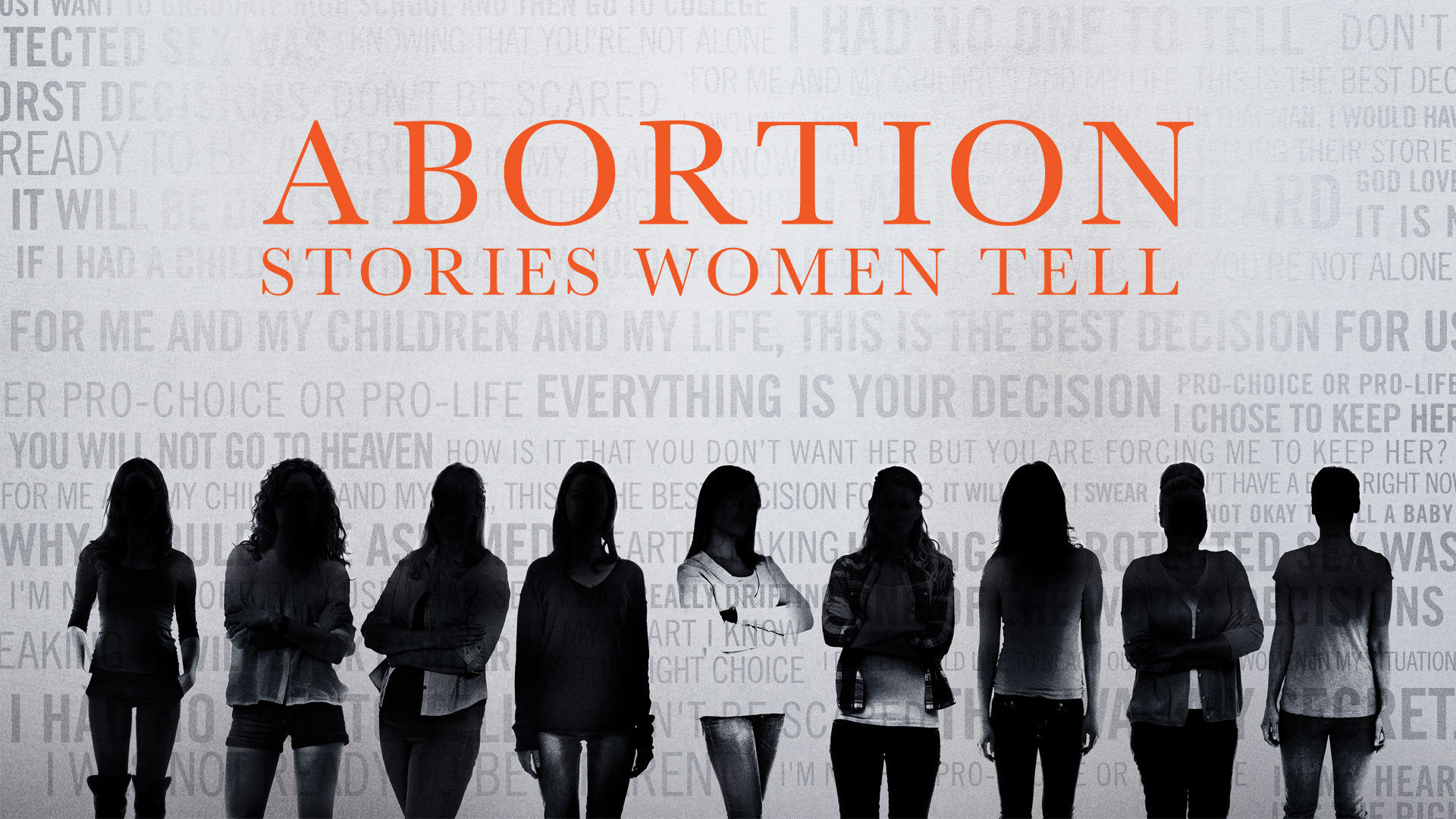

【映画レビュー】母性とは選択の重さ~『Abortion: Stories Women Tell』を観て思うこと~

誰も軽い気持ちで来ているわけじゃない

中絶というテーマに向き合うのは、とても大きな勇気がいる。

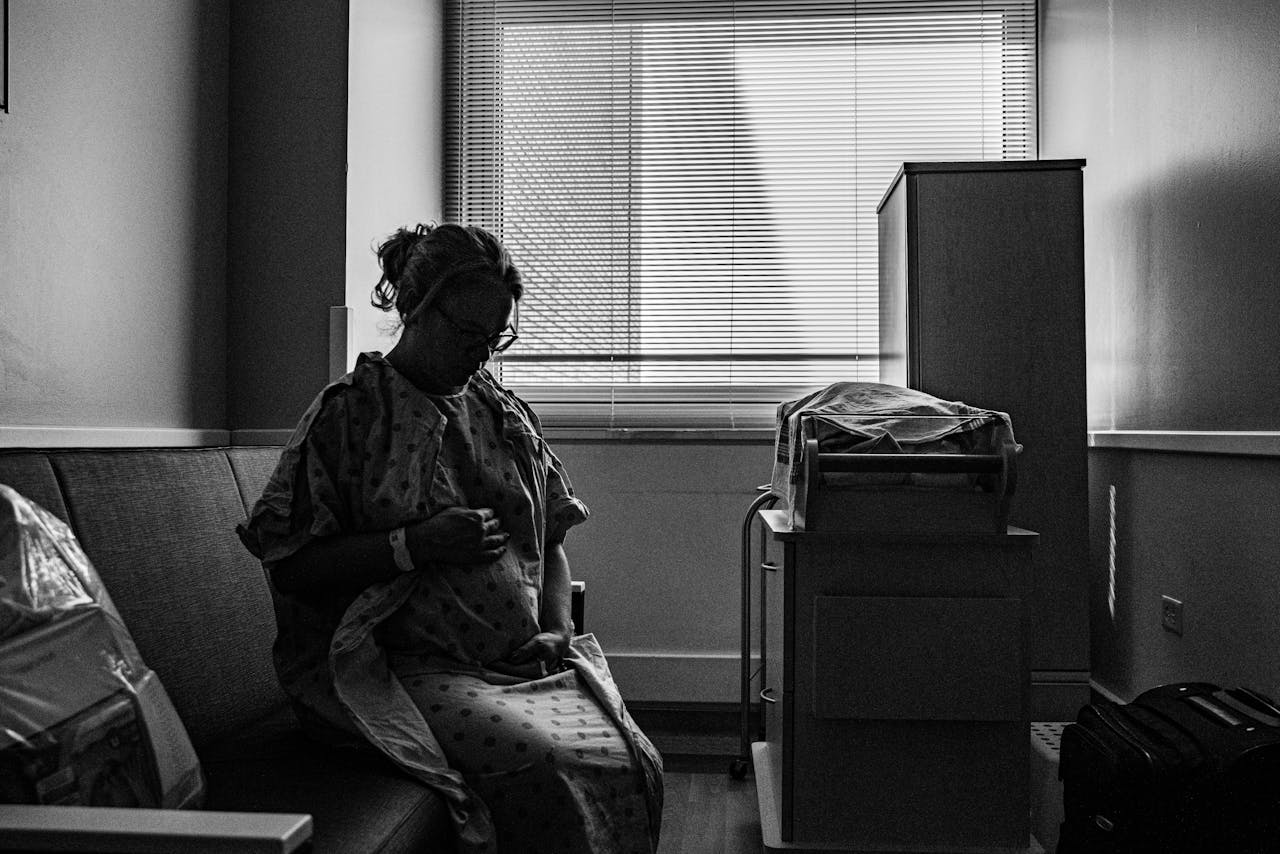

このドキュメンタリー『Abortion: Stories Women Tell』を観て、胸の奥が何度もざわついたのは、そこに映っていたのが“大きな社会問題”ではなく、ひとりひとりの女性の「生活」と「感情」だったからだ。

彼女たちは皆、自分の人生のどこかで立ち止まり、深く息を吸い込み、そして苦しい選択をしています。 誰も軽い気持ちで来ているわけではないし、正解なんてどこにも存在しない。

おすすめ記事:【映画レビュー】「Strip Down, Rise Up」| ポールダンスを通じて女性が立ち上がるとき

アメリカでは中絶が長く対立の的になり、2022年には、連邦レベルでの中絶の権利が覆され、各州が独自に中絶を禁止・制限できるようになりました。 本作の舞台であるミズーリ州では、中絶は特に強い偏見のなかに置かれています。それは2016年の時点でも同じだったという。(この記事の執筆時点では、ミズーリ州では中絶は依然合法ですが、状況は常に変わり続けています。)

“このドキュメンタリーは、中絶をめぐる政治論争ではなく、厳しい選択に向き合う女性たち一人ひとりの現実と感情を静かに映し出している。”

それでもこの映画が描くのは、賛成か反対か、という二者択一ではない。

そのどちらにも“人生の物語”が背景にあるということ。

反対を唱える女性たちでさえ、そこには悲しみや不安、あるいは過去の影のようなものがひそんでいました。映画は彼女たちを敵として描くことはしない。

ただ、「人として」そこにいる。

私自身の立場をあえて言うなら、私は女性が自分の身体について選ぶ権利を支持している。

しかし「選択を尊重する」という言葉が、反対派の人たちからは、あまりにも軽く聞こえてしまうことも理解しています。まるでマクドナルドのメニューを選ぶかのようだ、と感じてしまう人もいるでしょう。

そして、この映画に出てくる女性たちは、その「軽さ」がまったく当てはまらない現実を教えてくれる。 声は震え、涙をこらえ、手のひらには不安がにじむ。

背負っているものは、悲しみや責任、そして、どうしようもない“現実”。

これを軽々しく語れる人なんて、きっと一人もいない。

写真提供:HBO

女性は、あまりにも多くを背負っている。

「女性らしさ」という名で社会から押しつけられた箱の中には、昔から変わらない期待や役割が詰まっています。

かつてのように親族たちの支えで家庭が成り立つ時代は終わり、いまは多くの女性が自分と子どもを同時に支える必要があります。疲弊と不安が日常に潜むなか、家族の拡大や母性を疑問視する女性たちを責められるでしょうか。限界の中で生きる姿は、とても責められるものではない。

中絶の理由にはさまざまあるけど、多くは「経済的理由」「パートナーとの問題」「健康上の理由」に集約されている。

しかしその背景にあるのは、数えきれないほどの“人としての物語”。裁くのではなく、理解しようとする姿勢が必要ではないでしょうか。

この作品は、どんな決断の背後にも「その状況で最善を尽くそうとする女性」がいることを思い出させてくれる。そして、静かに、やわらかく見守ることこそが、私たちにできる力強い支えのひとつなのだと感じました。

子どもを育てるという現実の重さ

アメリカで子どもを18歳まで育てるには、およそ37万5000ドル(約5,500万円)かかると言われている。 数字だけでは伝わらないが、子育てとは想像以上に重い現実。

映画で最初に登場するエイミーは、30歳。8歳と9歳の子どもを育てながら、週に70〜90時間働いている。これ以上の子どもを育てる余裕はないんです。

時間も、お金も、気力も。

“生活の限界の中で中絶という苦しい選択を迫られるエイミーの葛藤と、女性だけが不当に責められ恥を負わされる社会の偏見を鋭く映し出している。”

彼女の顔には、長年の疲れが刻まれていた。車を運転し、診察室で静かに座る姿には、言葉にできない葛藤が漂う。

それでもエイミーはカメラに向かって、こう言いました。

「なぜ私たちは恥じなきゃいけないの?私は女性として生まれたのに。」

カメラが外の抗議者たちのプラカードを映すと、裸の女性を描いた“侮辱的な”看板が目に入ります。それは、中絶を選ぶ女性はふしだらだという古い偏見を象徴していました。

エイミーは言います。「女性にも欲求や人生がある。でも何かがうまくいかなくなった時、責められるのはいつも私たち。」

本来は二人の行為でできた命なのに、なぜ責任と恥の大半だけが女性に押しつけられるのでしょうか。

写真提供:HBO

暴力、裏切り、そして“選べない選択”

別の女性モニークは、暴力的な夫との生活の中で妊娠が発覚しました。 殴られ、蹴られ、頭蓋骨を割られた過去。その環境で子どもを育てるという選択肢は、彼女にはなかった。

中絶の処置中、優しく手を差し伸べた男性看護師の結婚指輪を見て、「こういう夫もいるんだ」と思ったという。その対比が、胸に痛い。彼女の夫は、中絶から一週間後には「もう忘れろ」と言っただけでした。

また別の女性メルセデスは、恋人が既婚者であることを妊娠後に知った。妊娠したと思った矢先、相手の男性が既婚者で、子どもも責任も負う気がないことを知ります。

彼女はすでに1人娘を育てていて、生活は限界。でもミズーリ州では中絶を受ける前に72時間の待機期間が課されます。3日間の無給休暇を取る余裕はなく、彼女は州外へ向かうしかなかった。

距離を移動して中絶を受ける女性はアメリカでは珍しくありません。

医療への遅れや制限は、命の危険にもつながることがあるのです。

赤ちゃんが生きられないとわかったとき

妊娠中期で、赤ちゃんに致命的な異常が見つかることも。サラは妊娠12週の検査で、赤ちゃんの頭蓋骨が形成されておらず、四肢にも異常がある「羊膜索症候群」であることを知りました。

“致命的な胎児異常によって母体の命まで危険にさらされる状況でも中絶が禁じられる州があるという現実を示し、中絶が“選択”ではなく時に“生存のための医療”であることを強く訴えている。”

子宮内で赤ちゃんが亡くなった場合、母体にも命の危険が及びます。迅速に処置をしなければ、母親が亡くなることもあります。

それほど深刻な状況でも、中絶が禁じられている州は少なくない。

「中絶は選択ではなく、生存のための医療行為」である現実を、この映画は突きつけます。

静かに支え続ける人たち

映画には、診療所の医師や看護師、スタッフが登場する。彼女たちもまた、脅迫や孤立の中で過ごしています。 それでも毎日現場に立ち、傷ついた女性たちの不安を受け止め続ける。

その優しさは、声に出さなくても伝わってくる。

写真提供:HBO

写真提供:HBO

宗教と罪悪感のあいだで

ミズーリ州を含むアメリカの一部地域では、キリスト教と中絶の議論が強く結びついている。

神を裏切った、と自己嫌悪になる女性もいれば、神の助けを信じて前を向こうとする女性もいる。

宗教に馴染みがない私にとって、キリスト教内でもこれほど多様な解釈や感情があることは興味深いものでした。ある人は「神は中絶を憎む」と叫び、別の人は涙を流しながら「神は慈悲深い」と語る。

反中絶団体のリーダーであるキャシーは、信仰のもとで活動を続ける女性。彼女は中絶禁止法の成立を祝うイベントを準備し、神への感謝を口にします。一見、反対派は冷淡に見えるかもしれないけど、キャシーの表情からは悪意は感じられない。ただ、信じるものに真剣な人として映っていた。

“中絶をめぐるキリスト教的価値観がアメリカでいかに複雑で多様かを示し、信仰ゆえに反対運動を続ける人々もまた、それぞれの真剣な思いや解釈の中で揺れている”

そして彼女自身、「自分は中絶されかけた子だった」と語りました。両親が最終的に中絶を選ばなかったことで、自分は生を得た——その事実が、彼女にとって「命の尊さ」を形作っていると語ります。話す途中でふと視線をそらすその姿には、「もしかしたら私は存在しなかったかもしれない」という淡い悲しみが滲んでいるようだった。

その事実は、彼女の世界の見え方を決定づけている。

人の立場や信念の根っこには、必ず“理由”がある。

痛みや恐怖や希望が、それぞれの方向に人を動かす。

違いの中にあるもの

私たちは、きっと永遠に中絶について完全に意見を一致させることはできない。

けれど、その背景にはほとんどの場合、「恐れ」や「希望」や「経験」があります。

学生団体「Students for Life」で活動する大学生リーガンもそのひとり。討論では落ち着きを保ちながらも、自分の信念をしっかりと語ります。

映画では団体の主張が詳しく説明されていないけど、彼女の言葉や姿勢からは、敵意ではなく「信じているものを伝えたい」という誠実さが感じられました。

写真提供:HBO

意見の対立は、人間社会において避けられないもの。

大切なのは「対立そのもの」ではなく、「対立しているときにどうふるまうか」。

“意見の対立は、人間社会において避けられないもの。大切なのは「対立そのもの」ではなく、「対立しているときにどうふるまうか」。”

しかし診療所の外で抗議する人たちは、まるで女性の心の傷に塩を塗り込むようなやり方で叫び、責め立てる。

ガードマンのシシーは言う。

「人のことばっか気にして、家のことはどうでもいいだろ。」

彼らは何を求めてそこに立ち続けるのだろう?リーガンでさえ、「診療所前での抗議行動は効果がない」と認めています。

進展もないまま炎天下や寒空の下で叫び続けるその原動力は何なのか?

シシーの言うように「ネガティブなことを喜ぶ」のだとしたら、それは本当に“神の意志”なのでしょうか。

その疑問はずっと残ったまま。

女性として、この映画を見て

この作品が心を揺さぶったのは、ここに映る苦しみや葛藤が、女性として私自身も感じてきた現実と重なるからだと思う。

私たちは、望んでもいないのに、あまりにも多くの責任を背負わされています。

子どもか、生活か。

母性か、安定か。

多くの女性は、両方を手に入れる余裕なんて持たされていない。

誰が「子どもを産みたくなかった」などと言えるでしょうか。

彼女たちの中で育っていた命を、何とも思わないはずがない。

そこには深い悲しみがある。

もし状況が違えば、彼女たちの多くは喜んで母になるでしょう。

けれど、子どもであるはずの10代の少女たちが妊娠したとき、彼女たちは突然、“人生を左右する岐路”に立たされる。

子どもを産むか、教育を取るか。

子どもを産むか、身の安全を守るか。

歯列矯正の器具をつけた幼い少女が、母親に言えない理由を小さな声で語る姿。

すでに一児の母である17歳の少女が、また妊娠し、「二人目を育てられるだろうか」と震える声で相談する様子。

胸が痛くない人なんているだろうか。

女性は「母であり、妻であり、恋人であり、社会人であれ」と求められます。

けれど私たちは、ひとりの人間。

すべてを同時に背負うことはできない。

だからこそ、時には「息をつく場所」が必要なのです。

選択するための空間。

存在を許される空間。

自分を取り戻すための空間。

だから、時には少しだけ“呼吸できる場所”が必要なのだと思う。

自分で選ぶための場所。

自分として存在していい場所。

シシーの言葉が、不思議と心に残る。

「すべては自分の選択。神様はみんなを愛してる。」

40代からの不調は「冷え」がサイン。香港の隠れ家サロンで心身を整える「よもぎ蒸し」の力【よもぎ蒸しサロン経営Yuriさんインタビュー】

40代を迎え、以前には感じなかった体の変化を感じることがありませんか?手足の冷えが取れない、夜ぐっすり眠れない、イライラが止まらない……。それはわがままな悩みではなく、変わりゆく体からの大切なサインです。

今回は、香港でよもぎ蒸しサロンを経営するYuriさんに、私たち女性にとってよもぎ蒸しがなぜ良いのか、など大人の女性の体を立て直すヒントを伺いました。

40代の女性を襲う「冷え」と「不調」の正体

ーー 40代に入ると、急に冷えや体の不調を感じる女性が増えます。こうした悩みに「よもぎ蒸し」はなぜ良いのでしょうか?

40代は更年期に向けてホルモンバランスが大きく揺らぎ始める時期です。よもぎ蒸しで体を芯から温めることには、非常に多くのメリットが期待できます。

まず、体が温まることで血液循環がスムーズになります。これによって冷えの解消に繋がるだけでなく、免疫力の向上も期待できますし、何より「よく眠れるようになった」というお声を多くいただきます。また、高いデトックス作用によってお肌の状態が整うという嬉しい変化も期待できますね。

特に40代の方が悩まれる更年期の諸症状の緩和や、生理痛、PMS(月経前症候群)、子宮系のトラブルといった、女性特有のデリケートなお悩みに対して、そっと和らげてくれるような働きかけが期待できるのが、よもぎ蒸しの最大の魅力です。

驚愕の「粘膜吸収」:デリケートゾーンは二の腕の42倍!?

―― 以前、Yuriさんのサロンで「デリケートゾーンの吸収率は二の腕の42倍」というお話をっ聞いて驚きました。

そうなんです。少し専門的なお話になりますが、私たちの皮膚には「経皮吸収」という仕組みがあります。二の腕の吸収率を「1」とした場合、頬や顎は13倍、背中は17倍。そして、デリケートゾーン(膣粘膜)は42倍という、体の中で最も高い数値を示しているんです。

つまり、ここは「良いものも、悪いものも、最も吸収しやすい場所」ということ。だからこそ、普段使う石鹸なども、擦らずに優しい泡で洗う「フェミニンウォッシュ」のような専用のケアが大切になってきます。

よもぎ蒸しでは、この吸収率の高い粘膜にダイレクトにハーブのスチームを当てます。これによって粘膜が活性化され、普段の排泄だけでは出し切れなかった毒素や、古い細胞・角質などの老廃物の排出を促す効果が期待できるのです。

お風呂とは違う「芯」へのアプローチと「自律神経」の調整

―― 体を温めるならお風呂でも良さそうですが、よもぎ蒸しならではの「整う」感覚の正体は何でしょうか。

お風呂との大きな違いは「女性特有の疾患」への特化と「自律神経」へのアプローチです。

現代女性はストレスが多く、常に「交感神経(活動の神経)」が優位になりがちです。これが自律神経の乱れ、つまり不眠や疲労感の原因になります。よもぎ蒸しで温まると血管が広がり、血流が改善されます。すると、リラックスを司る「副交感神経」が刺激され、心身が解き放たれていくんです。

また、筋肉の緊張がほぐれて酸素が全身に行き渡ることで、自律神経失調症特有の症状も和らぐことが期待できます。特によもぎは「子宮に効く」と言い伝えられてきた歴史があり、産後の子宮ケアや不妊、更年期のお悩みにも効果が期待できます。

―― よもぎ蒸しの後に、普段の汗とは違う「サラサラ感」を感じるのも不思議です。

そうですね。運動でかく汗は水分や塩分、アンモニアなどを含む「ベタつく汗」になりやすいのですが、よもぎ蒸しの汗は体幹から芯まで温まることで出る、老廃物を含んだ「質の良い汗」なんです。水銀やヒ素などの有害重金属や、食品添加物の残留物などを排出するデトックス効果が期待できるため、終わった後は驚くほどスッキリしますよ。

効果を実感するための「理想のペース」とは?

―― 忙しい毎日の中で、どのくらいの頻度で通うのが効果がありますか。

初めてよもぎ蒸しを体験される方には、最初の2〜3回はあまり日を空けず来ていただくのがベストだとお伝えしています。理想は「1週間のうちに3回ほど」続けて座っていただくこと。まずは集中して体を温め、巡りのベースを作ってしまうんです。

その後は、週に1回のペースで継続されるのが理想的ですね。ただし、生理中はお座りいただくことができません。生理の期間は避けていただき、ご自身のサイクルに合わせて週1回を習慣にされると、変化が期待できるかと思います。

―― 生理中は完全にお休みしなければならないのでしょうか?

生理中で体調が優れない時は無理をしないのが一番ですが、当サロンでは「足蒸し」というメニューもご用意しています。膣粘膜ではなく、ふくらはぎに蒸気を当てる方法です。粘膜吸収ほどの効率はありませんが、足を温めることでむくみが取れたり、香りでリラックスできたりといった効果が期待できますよ。

本場・韓国の最高品質と日本のホスピタリティ

―― Yuriさんのサロンは、使っている道具へのこだわりがすごいですよね。

ありがとうございます。当サロンで使用している椅子や壺は、本場・韓国の陶芸家が焼き上げた最高級品です。良質な天然黄土を使っているので、熱を加えることで良質な遠赤外線が放出され、お体をより深部から温めることができます。

薬剤も、デトックス・子宮ケア・美肌に特化した配合の無農薬ハーブのみを厳選しています。香りの癒やしも重要で、嗅覚から脳の感情を司る部分へは、わずか0.2秒以下で信号が届きます。良い香りを嗅いで「あぁ、幸せ」と感じる瞬間、すでに体はリラックスモードに切り替わっているんですよ。

―― 香港の大都会にありながら、一歩サロンに入ると「ここは日本?」と感じるような別世界ですね。

外はガヤガヤしていますが(笑)、サロン内では「日本ならではのおもてなし」を大切にしています。海外生活は想像以上にストレスが溜まるものです。言葉の壁を気にせず、日本人である私に体の悩みを打ち明け、心を緩めていただける場所でありたいですね。お客様からは「ここは東京ですか?」なんて言っていただけることもありますね。

Yuriさんが実践する「基本」のセルフケア

―― 最後に、日々忙しく過ごす女性たちへ、Yuriさんが大切にしている習慣を教えてください。

意識的にこういったことをケアしていますね。

1. 朝の白湯: 年中通して、まずは火にかけた白湯を飲む。眠っていた内臓が動き出すのが分かります。

2. 発酵食品と大豆: 香港は外食も多いですが、家では野菜たっぷりの豚汁や納豆、豆乳を欠かしません。イソフラボンや麹の力は、女性の味方です。

3. 睡眠の質: ネットフリックスを夜更かしして見すぎない(笑)。睡眠不足はすべてのパフォーマンスを下げ、メンタルにも影響します。

結局、子供の頃に親から言われていた「よく食べ、よく寝て、体を温める」という基本が、40代以降の体には何よりの薬になるんですよね。年齢を重ねることは、こうした基本に立ち返ることなのかもしれませんね。

Yuriさんプロフィール

香港の湾仔にてよもぎ蒸しサロン経営。ロンドンでの生活を経て2011年に香港に移住。2012年にイメージコンサルティングサロンを始め、2022年からはよもぎ蒸しも導入。外見と内面の両面からキレイになるサロンを運営。

https://www.instagram.com/yomogimushi.hk

自分へのご褒美は「頑張ったから」じゃなくて「ここまで来たから」でいい

大人になってから、「自分を褒める」という行為が、やたらと難しくなった気がします。

学生の頃から、「いやいや上には上がいるし…」と思いがちなタイプではあったんですけど、それでもまだ、勉強にしろ部活にしろ、自分なりに頑張ったことは「頑張った」と認められていたように思います。

でも社会人になってからというもの、「上には上がいる」という比較思考ばかりが強まって、反比例するように自分を認める気持ちはどんどん小さくなっていきました。

例えば、仕事では何か成し遂げたという分かりやすい実績があるわけでもないし、成果や出世を掴み取ろうとがむしゃらに働いてるわけでもない。

これというスペシャリスト的な強みがあるわけでもない。

そんな私って別に大したことないよな、頑張ってる部類の人間ではないよな、みたいな。

おすすめ記事:アートへの敷居が下がったのは”都会”のおかげ

そう思うにつれ、自分を褒めるとか、ご褒美をあげるという行為にどこか後ろめたさがついて回るようになって。

だんだん自分のなかで、メリハリがつかなくなっている感覚があるんです。

シンプルだった学生時代、頑張りの輪郭が一気にぼやけた社会人

何が変わったのか、よくよく考えてみると、学生の頃って自分の頑張りが測りやすかったんだなと思ったんです。

学生の頃は「頑張り」と「ご褒美」が、とても分かりやすくつながってた。

例えば、勉強にしても部活にしても、それぞれ試験や大会という分かりやすい評価軸がありましたよね。

できた、できてないの指標が数値で出てくるって(その是非は一旦置いておいて)、よく考えたら超楽だったんですよ。

しかも試験も大会も定期的なもので、だいたい実施スケジュールが決まっている。

よほどのことがない限り、予定変更ってないですよね。

だからこそ、こちらも計画的に準備ができたし、「今はアクセルを踏む時期」「ちょっと力を抜いていい時期」というリズムが作りやすかった。

しかも、始まりと終わりが明確だから、結果がどうであれ「とりあえずここまでやった」という気持ちの区切りもつけやすくなる。

だから、頑張った自分を労ったり、ちょっとしたご褒美をあげたりすることにも、あまり迷いがなかった気がします。

ところが、社会人になると、その構造が一気に崩れます。

たしかにルーティーンワークはあるし、企画やプロジェクトはスケジュールを引いて計画的に進めることも多いです。

でもそれ以上に、“想定外”が多い。

いくらこっちが計画通りに動いていても、急な方針変更や横やりが当たり前のように入ってくる。

ここまでに終わらせると決めていたことが、いきなり前倒して完成させてくれとか、延期してでも作りこんでくれとか言われたり。

ちゃぶ台返しでゼロから作り直しになったり、はたまたやっぱり中止と言われることだってあります。(ベンチャー勤めの私にとっては、もはやそれが日常ですが)

それにアクセル踏み込んで熱心に取り組んだからといって、それがそのまま評価される保証もない。

むしろ「そこまでやらなくてもよかったのに」と言われることさえあります。

かたや、その場の思いつきで口に出したアイデアが評価される場合もあるし、難なくひょいひょいとやったことに感動されることもある。

学生の頃のように、頑張ったことやその気持ちが、評価や達成感ときれいにつながらない。

そりゃあ社会人は労働力や知恵を提供してお金をもらう身になっているのだから、学生までとは話が変わってくるのは頭では分かってる。

がむしゃらに頑張ればいいというわけではなく、省エネで上手く作れる人が正義なんだという感覚も理解できる。

でもそうなると「何を以て自分を労えばいいのか」が分からなくなっちゃったんですよね。

だって、別にこっちだって頑張っていないわけではないじゃないですか。

やるべきことはちゃんとやっているし、しっかり働いたぶん、疲れだってじわじわ溜まっている。

それでも、その疲れを「功績」としては認めてあげられないんですよね。

こんなの、頑張ったうちに入らない、もっとしゃかりきに動いている人、成果を挙げている人はいくらでもいる。

この「そんなに頑張ってない」という感覚がある以上、自分にご褒美をあげることに、どこか後ろめたさや罪悪感を覚えてしまうのは私だけでしょうか?

結果、疲れているのにちゃんと休めなくて、切り替えたいのに切り替えられない。

アクセルもブレーキも中途半端なまま、だらだら走り続けているような感覚に陥ってしまいます。

「ご褒美」という枠組み自体が窮屈なのかも

じゃあ、もっと頑張ればいいのかというと、そう単純でもありません。

要領よく形にできる人が評価される、「がむしゃらに頑張ること」が必ずしも最適解ではないことを、頭では理解してしまっている状態で、全力で頑張るスイッチを入れるのは、正直至難の業です。

頑張ったご褒美をあげて、自分をちゃんと認めてあげたい。

でももう、そもそも頑張れない。

うわー八方塞がりじゃん。

……と思ってたんですけど、これを書いていてふと気づいたことがあります。

もしかして「頑張ったからご褒美」という構図自体が苦しいのかもしれない、と。

これまでは、頑張ったという「過程」がないとご褒美をあげるべきではないと、無意識に方程式をつくっていました。

けど、必ずしも「頑張り」が評価に直結しない環境にいるのに、それをご褒美の基準にするのってそもそも破綻してない?と思ったんです。

例えば、人生の教訓的な話でもよく出てくるじゃないですか。

自分が描いた結果が出せなくても、そこにたどり着くまでの軌跡は糧になってるんだから、その過程が大事なんだよ的な話。

これはこれで確かに正しいと思います。

だけど、何でもかんでもこれを当てはめるから苦しいのでは?

別に「結果」だけを見て「よし」とすることがあってもいいのでは?と思ったんです。

「ひたすらデータ入力しかしてないけど、プロジェクトは成功したらしい記念」

「途中でちゃぶ台返しされてこっちもヤケクソになったけど、無事、商品はリリースできた記念」

「なんか分からんけど、ぽっと出のアイデアが採用された記念」みたいな。

別に頑張ってはないけど、とりあえず終わりはした!なんか上手くいった!

だからお祝いにちょっといいもの食べたり、だらだらドラマを一気見したり、ゲームに没頭してみる。

「頑張ったかどうか」という過程はあえてジャッジせず、「ここまで来れた」という結果だけにフォーカスする。

これならしっくりくるし、自分のなかでも区切りがつけやすくなるような気がしたんです。

「セーブポイント」は自分でつくる

RPGゲームでも、ちょっと強いボスを倒すと、そこまでの記録を保存して体力を回復するセーブポイントが必ずありますよね。

自分の人生にもそういうポイントを作って、小さなお祝いと休息を取る。

まだ頑張れてないから、ではなく、ここまで来たから、でいい。

それなら気後れや罪悪感もなく、自然に受け入れられるような気がしたので、これからは素直に自分を労う時間を少しずつ増やせそうです。

アクセルとブレーキのメリハリができれば、次に進むためのエネルギーにもなって、なんだかんだ頑張れる人にもなれるのでは……?!と、淡い期待も抱きながら。

セラピストが教える「ガスライターとの性行為」に潜むサインと影響

ガスライティングとは?本来の意味をまず知ろう

最近よく耳にする「ガスライティング」という言葉。

ただし日常的に使われるほど、本来の意味がぼやけてしまうこともあります。

ガスライティングとは、相手の記憶・感情・現実認識を疑わせることで支配しようとする“心理的虐待”のひとつ。

特徴としては:

- 事実の否定や嘘

- 相手の記憶・感情の軽視

- 現実の書き換え

- 相手の不安や弱さを利用した操作

被害者は混乱し、孤立させられ、自己否定が強まることが多く、長期的にメンタルヘルスへ影響します。

そしてあまり語られませんが、性行為や親密な場面でもガスライティングは起こり得ます。

おすすめ記事:夫婦喧嘩でやってはいけないこととは?子供への悪影響も解説

ガスライターとの性行為:どんなサインがある?

「記憶の書き換え」や「感情の否定」によるコントロール

セラピストのフランク氏は次のように説明します。

「ガスライティングは、相手の現実感覚そのものを揺さぶる行為。自分の感覚よりも相手の言葉を信じさせ、支配するためのパターンです」

性や親密な場面では特に以下のように現れます:

- 「それ、君が望んだんでしょ」

- 「大げさだよ」

- 「そんなこと言ってなかったよ」

- 「誤解だよ、混乱してるだけ」

目的はひとつ。 責任を逃れるために相手の境界線を曖昧にし、自分に有利な物語に書き換えること。

性の場面で起こりやすいガスライティングの特徴

ガスライティングはしばしば次の領域で起こります:

✓ 同意(Consent)

嫌がっているのに「本当は望んでたよね」と言い換える。

✓ 境界線(Boundaries)

明確に伝えた「NO」や不快感を否定し、相手を混乱させる。

✓ 欲求や反応(Desire)

相手の気持ちや身体の反応を勝手に解釈し、都合よく書き換える。

こうした行為はすべて相手の自由や主体性を奪うための行動です。

性におけるガスライティングがもたらす影響

ガスライティングはその瞬間だけでなく、長期的にあなたの性や自己認識へ影響を残します。

被害を受けた人が抱えやすい感覚:

- 「私のNOは正しいのかな?」

- 「不快に感じるのは私の問題?」

- 「相手を満足させないといけない」

- 「性は楽しむものではなく、相手に合わせるもの」

- 「もう親密なシチュエーションを避けたい」

- 罪悪感・恥・自信の低下

フランク氏はこう語ります:

「性を楽しむどころか、”管理しなければならない”ものになってしまうケースはよくあります」

性にまつわるガスライティングを受けたときの対処法

1. 自分の“直感”を信じる

ガスライターは多くを操作できますが、胸の奥で「何かおかしい」と感じる感覚までは消せません。

フランク氏のアドバイス:

「困惑・違和感・不安は“過剰反応”ではなく“サイン”。まずはその感覚を大切にして」

直感はあなたを守る大事なセンサーです。

2. 信頼できる人に話す

友人、専門家、支援団体の窓口など、“安全な相手”に自分の経験を話すことが大切です。

「誰かに話すことで、自分の現実感覚を取り戻す助けになります」(フランク氏)

3. 境界線や同意について学び直す

これからの親密な関係で自分を守るためにも、 同意(Consent)や境界線(Boundaries)について学ぶことは有効です。

過去を責めるためではなく、 これからの自分を尊重できるようになるためのステップです。

まとめ:その違和感、あなたを守る大切なサイン

ガスライティングは境界線・同意・欲求など、性の重要な部分を揺さぶり、あなたの現実感を奪います。

もし「何かがおかしい」と感じたなら、それは誤りではありません。

あなたの直感は、あなたを守ろうとしているサイン。 被害を受けたとしても、回復し、自分の感覚を取り戻すことは必ずできます。

【ボディカウントは本当に重要?】“何人と寝たか”より大切なもの──性・価値観・ダブルスタンダードを徹底解説

ボディカウントは重要なのか?いまこそ終わらせたい「人数論争」

「何人と寝たか」で人を判断する——そんな瞬間に、胸の奥がチクッと痛んだことはありませんか?

自分のことを正直に話したのに、相手の表情が変わった。

楽しかった会話が、急に気まずくなった。

「しまった、言わなきゃよかった」と後悔が押し寄せる。

“人数で価値は決まらない——あなたが歩んできた経験には、もっと深い意味がある。この記事では、その視点を取り戻していく。”

それなのに、逆に相手の過去は“武勇伝”みたいに語られる。

気づけば、性の経験にまつわる数字は、 いつだって女性にだけ重くのしかかる——そんな不公平さを感じたことはないでしょうか。

でも、本当は誰の過去も数字なんかで語れるはずがありません。

そこには、勇気や喜びや後悔や、孤独や解放や好奇心……

人それぞれの“ストーリー”が確かに存在しています。

人数で価値は決まらない。

あなたが歩んできた道のりには、もっと深い意味がある。

そのことを、この記事で一緒に取り戻していきましょう。

おすすめ記事:セックスの不満をパートナーとケンカせずに話すには?

ボディカウントが気にされる理由:科学・心理学的な背景

1. 健康リスクへの不安(STIに関する誤解)

スウォンジー大学の進化心理学者 Andrew Thomas博士によると、 性行為をした相手の数が多いほど性感染症リスクが上がるという一般的な認識があるため、 ボディカウントを気にする人が一定数いるといいます。

ただし博士はこうも指摘しています:

「性行為をした人数が少なくてもSTIに感染することはあり、人数が多い人でも安全なセックスを徹底している場合もある」

人数=リスクではないという点が重要です。

2. 浮気の可能性を読み取ろうとする心理

博士の研究によると、 性的パートナーが多い人は「カジュアルセックスへの欲求が高い」と見られやすい傾向があります。

そのため、長期的な関係を求める人は「この人は本当にまじめな関係を求めているのか?」 と不安になることがあるのだとか。

ただしこれは“傾向”に過ぎません。

誰もが当てはまるわけではありません。

3. 社会的な性道徳とダブルスタンダード

性教育の不足、SNSでの言論制限、宗教的・文化的な価値観、そしてインフルエンサーの影響もあり、「性は少ないほうが“価値がある”」という偏見が根強く残っています。

特に女性やマイノリティほど、その影響を強く受けやすいといわれています。

ボディカウントのダブルスタンダード:女性のほうが厳しくジャッジされる現実

多くの女性の声から見えてきたのは、 “男性のほうが人数に寛容と言われながら、実際は女性がより批判されやすい” という矛盾。

例:

- 男性は100人以上と寝ていても「経験豊富」

- 女性は5人で「多い」扱い

- 男性が自分より人数が多い女性に引け目を感じて攻撃的になる

- 男性側の未熟さ・不安から人数を気にするケースが多い

女性の多くは 「人数を気にする男性ほど自分に自信がない」 と感じていることがわかります。

経験が多い=悪い?実は“人数”は能力を示さない

性教育者Ruby Rareはこう断言します:

「経験が多いことがマイナスになる分野なんて他にない」

大切なのは人数ではなく…

- 自分の欲求を理解しているか

- コミュニケーションができるか

- お互いを尊重した関係が築けるか

経験が多い=浮気性

経験が少ない=誠実

といった図式は根拠がありません。

男性側の本音:低いボディカウントに不安を感じる男もいる

一部の男性は「低い人数」のほうに不安を感じると語ります。

- 経験が少ないと“後から遊びたくなるのでは?”

- 性的相性より“今後の不満”を心配する

- 過去の経験数より「良い経験かどうか」を気にする男性も多い

つまり、 男女ともに“人数”ではなく“質”を重視している人が増えている

ということです。

ボディカウントより大切なのは「快感・尊重・つながり」

性教育者のRare氏はこう言います:

「人数に執着することは、あなた自身の性の自由を狭めるだけ」

もっと集中すべきことは:

- どれだけ自分を大切にできたか

- 快感や安心を感じられたか

- 健康的な境界線を築けたか

- 相手とのコミュニケーション

- 自分らしい性のスタイル

“何人と寝たか”では、何も測れません。

まとめ:ボディカウントは重要ではない。大切なのは「あなたがどう感じてきたか」

ボディカウント——この小さな数字に、私たちはどれだけの意味を背負わせてきたのでしょうか。でも本当は、数字が教えてくれることなんてほとんどありません。

大切なのは「何人か」ではなく、 その時どう感じたのか、どんなつながりを求めていたのか、そしてこれからどう生きたいのか。

私たちひとりひとりの性の歴史には、 喜びも、迷いも、痛みも、学びも、すべてが詰まっています。それは数字では測れない、かけがえのない人生の一部です。

だからもし、誰かが“何人と寝たか”という尺度であなたを評価しようとしたら、その人こそ、あなたの物語を受け止められない相手なのだと思ってください。

これから先、あなたが大切にすべきなのは—— リスペクト・安心感・快感・誠実さ・つながり。

数字ではなく、あなたの心と身体がどう感じるか。 その感覚こそが、あなたの価値を決めるいちばん確かなものです。

【センスエイト・フォーカスとは?】カップルの親密さを取り戻すタッチセラピーの効果とやり方

センスエイト・フォーカスとは?カップルに役立つ理由

パートナーとの身体的な親密さが「遠い」「プレッシャーになる」「なんとなくぎこちない」と感じる時、多くのカップルが「何が変わったのだろう?」と不安になります。

・セックスが義務のように感じる

・気持ちが乗らない

・拒否された気がして傷つく

・パフォーマンスへの不安がある

こうした悩みは決して珍しいものではありません。

おすすめ記事:セックスレスの離婚率はどれくらい?離婚するべきか?夫が拒否するのはなぜ?

アメリカのセックスセラピストがよく用いるアプローチのひとつが、 “センスエイト・フォーカス(Sensate Focus)”と呼ばれるタッチエクササイズです。

1960年代にセックス研究者マスターズ&ジョンソンが開発したもので、 性交やオーガズムを目的とせず、 「触れる」「触れられる」ことをゆっくり丁寧に味わい直すことを通して、親密さや安心感を取り戻すセラピーです。

センスエイト・フォーカスの基本:目的と特徴

センスエイト・フォーカスは、期待や結果を手放し、 「好奇心」と「気づき」でタッチを探求する練習です。

- うまくやる必要はない

- 気持ちよくさせる義務もない

- 答えやゴールもない

ただ「今、この瞬間の感覚」を確かめながら触れ合うことで、 パートナーと心身の距離を優しく縮めていきます。

セラピストはこれを、 “身体のためのマインドフルネス”と表現することもあります。

センスエイト・フォーカスのやり方(ステップ別)

1. 非性的タッチ(Non-Sexual Touch)

まずは、胸・性器を避けた部分へのタッチから始めます。

- 肌触り

- 温度

- 圧の強さ

- リラックスしている部分/緊張している部分

触れる側は「相手を満足させる」のではなく、触れている自分の感覚を観察します。触れられる側は、ただ「感じる」ことに集中します。

身体的な安全感を取り戻す大切なステップです。

2. センシュアルタッチ(Sensual Touch)

次は、首・背中・太ももの内側など、やや官能的な“性感エリア”にもゆっくり触れていきます。

ここでもルールは同じ。

性交へ進む必要はありません。

自然に湧いてくる興奮も、湧かない感覚も、そのまま受け止めてOKです。

3. 性的タッチ(Sexual Touch)

十分な安心感が育った段階で、乳房や性器を含むタッチへ進みます。

ただしここでも、

- ゴールは「性交」ではない

- オーガズムは必須ではない

- コミュニケーションと安心感が最優先

というスタンスは変わりません。

センスエイト・フォーカスがカップルに効果的な理由

1. パフォーマンス不安を軽減

「うまくしなきゃ」「満足させなきゃ」という意識は

ストレス反応を引き起こし、逆に性反応を妨げます。

ゴールをなくすことで、 “できる/できない”の枠から自由になれるのが 最大のメリットです。

2. 距離ができた関係の“再接続”をサポート

喧嘩、すれ違い、産後、病気、浮気などで距離ができたとき、性交はハードルが高く感じられることがあります。

センスエイト・フォーカスは、安全で気軽な“やり直しの入り口”として機能します。

3. 痛みや機能の悩みに優しいアプローチ

- 膣の痛み(膣けいれん、外陰部疼痛症など)

- 勃起の悩み

- 性欲低下

こうした性の不安を抱える人にとっても、“快・安心・気づき”を積み重ねながら進む方法はとても有効です。

4. マインドフルネス効果で心のつながりが深まる

忙しさや癖で、私たちはつい無意識に何も考えずに触れてしまいます。

センスエイト・フォーカスは「今ここ」に戻る練習。

- 相手の反応

- 自分の感情

- 呼吸

- 触れたときの微細な変化

これらに気づけるようになり、より深い心のつながりが育ちます。

よくある質問(Q&A)

Q. 性の悩みがないカップルでもやる意味はある?

もちろんあります。

親密さや満足度を高めたい場合にも効果的です。

Q. 効果が出るまでどのくらい?

カップルによります。

数回で変化が出る人もいれば、じっくり時間をかける方が合う人もいます。

Q. 自分たちだけでもできる?

可能ですが、専門のセックスセラピストと進めるとより安全で効果的です。

まとめ:親密さは「完璧」ではなく「気づくこと」から始まる

センスエイト・フォーカスが教えてくれるのは、“もっと頑張ること”ではなく、“もっと感じること”。

触れる・触れられる体験をゆっくり味わい直すだけで、パートナーとのつながりは驚くほど変わります。

もしあなたやパートナーが、「距離を感じる」「プレッシャーが大きい」と悩んでいるなら、

焦る必要はありません。

気づきと安心を育てることで、 再び自然な親密さを取り戻すことは十分可能です。

性欲はなぜ変化する?その理由と今日からできる対処法

性欲はなぜ変化する?その理由と向き合い方

「最近、性欲が落ちた気がする」

「前はもっと自然に感じられていたのに、今はそうでもない」

そんな変化に戸惑ったり、不安になったりしたことはありませんか。

おすすめ記事:セックスの不満をパートナーとケンカせずに話すには?

性欲は、年齢やホルモンだけで決まるものではなく、心の状態、体調、ライフステージ、ストレス、パートナーシップなど、さまざまな要因の影響を受けながら常に揺れ動いています。

つまり、性欲の変化は「おかしなこと」ではなく、今のあなたの心と体が何かを伝えようとしているサインです。

この記事では、性欲・性的興奮・満足感の違いを整理しながら、性欲が変化する主な理由と、今日からできる実践的なケア方法をわかりやすく解説します。

変化を責めるのではなく、理解し、いたわるためのヒントとしてお読みください。

性欲・興奮・満足感の違いとは?

混同されがちなこの3つですが、実は意味が異なります。

-

性欲

セックスに対する「したい」という気持ちや関心。主に心理的要素が大きい。 -

性的興奮

刺激に対する身体の反応。血流増加や潤いなど、生理的な変化が中心。 -

性的満足感

セックスから得られる快感や満足度、オーガズムの有無、自分の性生活への捉え方。

性欲は「頭」、興奮は「体」、満足感は「体験全体」と考えると理解しやすいでしょう。

性欲や満足感が変化する主な理由

性欲の変化は、ホルモンだけが原因ではありません。

複数の要因が重なり合って起こります。

1. ホルモンと身体的要因

- 血流や神経の働き

- エストロゲンの低下

- 痛みや不快感(膣の乾燥、性交痛など)

身体に痛みがあると、脳は無意識に「ブレーキ」をかけ、性欲は自然と下がります。

2. 妊娠・産後・授乳期

妊娠中はホルモン変化や血流増加で性欲が高まる人もいれば、つわりや疲労で下がる人もいます。

出産後や授乳期はエストロゲンが大きく低下し、疲労感や気分の変化、ホルモンの影響で性欲が落ちやすくなります。

3. 更年期・プレ更年期

ホルモンの揺らぎにより、

- 膣の乾燥

- 性交時の痛み

- オーガズムの感じにくさ

などが起こりやすく、結果的に性欲の低下や回避につながることがあります。

4. 薬の影響

一部の低用量ピルや抗うつ薬などは、性欲に影響することがあります。また、うつ状態そのものが性欲低下の原因になる場合もあり、調整が重要です。

5. パートナーシップと心理的要因

- 関係性への不満

- 信頼感の低下

- 慢性的なストレス

これらは性欲や満足感と密接に関係しています。心が安全だと感じられないと、身体は反応しにくくなります。

6. ボディイメージ

自分の体をどう感じているかは、性欲に大きく影響します。妊娠・加齢・自己肯定感の低下などにより「自分は魅力的ではない」と感じると、性への関心が下がることがあります。

性的ウェルネスを支えるためにできること

生活習慣を整える

- 栄養バランスの取れた食事

- 適度な運動

- 質の良い睡眠

これらは性欲だけでなく、全体的な幸福感を高めます。

ストレスケアを習慣に

呼吸法や瞑想などで、

神経系を落ち着かせることは性欲回復の土台になります。

膣の乾燥・不快感には適切なケアを

膣の乾燥がある場合は、非ホルモン性の保湿ケアを取り入れることで、

痛みや不快感が軽減し、性へのハードルが下がることがあります。

セクシュアリティを日常に取り戻す

- セルフプレジャー

- 官能的な感覚に触れる時間

- パートナーとの「つながる時間」を意識的につくる

パートナーがいない場合でも、自分とのつながりを大切にすることは重要です。

一人で抱え込まないことが大切

性欲や性的満足感について悩むことは、とても一般的です。

医療者に相談することで、「自分だけじゃなかった」と安心し、選択肢が広がることも少なくありません。

性について話すことは、恥ずかしいことではなく、自分を大切にする行為です。

まとめ|性欲の変化は、あなたの「不調」ではない

性欲が変わることは、決して異常でも、問題でもありません。

それは、ホルモン、心の状態、体調、ライフステージ、パートナーシップなど、さまざまな要素が重なった結果として起こる自然な反応です。

大切なのは、「前と同じ状態に戻さなければ」と焦ることではなく、今の自分の体と心が何を必要としているのかに気づくこと。

十分な休息、ストレスのケア、身体の不快感への対処、そして自分のセクシュアリティを後回しにしないこと。そうした小さな積み重ねが、性欲や満足感を少しずつ育てていきます。

また、悩みを一人で抱え込む必要はありません。医療者や信頼できる人と話すことで、選択肢が広がり、気持ちが軽くなることもあります。

性欲は、あなたの価値を測るものではなく、心と体の状態をそっと教えてくれるサイン。

比べず、責めず、今の自分を尊重するところから、健やかなセクシュアルウェルネスは始まります。

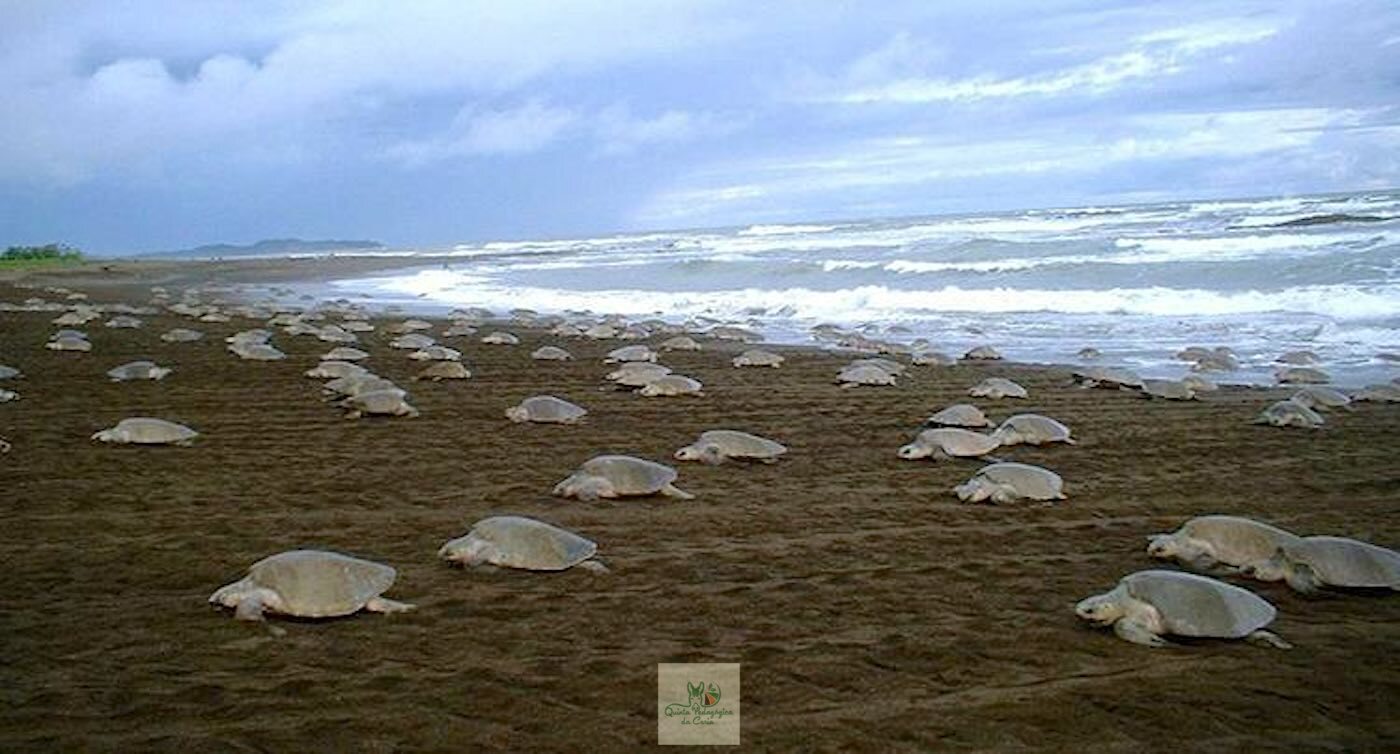

【ハミングが届けるポジティブニュース】世界中でウミガメが増えている? インドの海岸で起きた奇跡のストーリー

ウミガメ100万の巣が示す希望

夜明けの砂浜に広がる、100万個ものウミガメの巣を想像してみてください。 今、インド西海岸では、絶滅の危機を乗り越えたウミガメたちが驚くほどの生命力を謳歌しています。20年前と比較すると、その数はなんと10倍。

かつて「もう絶滅してしまうかも」とあきらめられていた状況を、人間の手による地道な保護活動が変えました。自然の再生力と、諦めない心が起こした「100万の奇跡」。今回は、その温かなストーリーをひも解いてみましょう。

“インド西海岸でウミガメの巣が20年前の10倍となる約100万個に増え、地道な保護活動によって絶滅の危機から大きく回復したことが明らかになりました。”

最近の報道によると、インド西海岸で確認されたウミガメの巣は約100万個に達したそうです。この数字は20年前と比較して10倍という驚異的な増加です。

「オリーブヒメウミガメ」は世界で最も個体数の多い種ですが、それでも国際自然保護連合(IUCN)によって「※危急種」に分類されています。赤ちゃんガメのうち成体まで生き残れるのは1000匹に1匹という厳しい現実があるため、個体数が多くても油断はできないのです。

※ このままの状態が続くと、絶滅してしまう恐れがある『絶滅危惧種』の一歩手前の状態のこと。

おすすめ記事:【ハミングが届けるポジティブニュース】 「バケツの水をパイプラインへ」スコットランド人男性がネパールにもたらした、水と希望の物語

赤ちゃんガメがつなぐ、希望のフェスティバル

インドのベラスで毎年開催される「ベラス・タートル・フェスティバル」では、昨年4月、数千人の観光客や地元住民が集まりました。赤ちゃんガメが次々とビーチを這い、転がり、よたよたと海に向かう姿を見守り、歓声を上げました。

このフェスティバルは、インドの海岸に巣を作るオリーブヒメウミガメの素晴らしさを広め、保護意識を高めるために、ウミガメを愛する人々によって企画されたものです。

“「ベラス・タートル・フェスティバル」は、ウミガメ保護への理解を広めるために開催され、年間を通した卵の保護や孵化支援の取り組みのもと、観光客と地元住民が赤ちゃんガメの海への旅立ちを見守るイベントです。”

保護活動は年間を通じて綿密に行われています。1月にメスのカメが巣を掘る場所をカメラで記録。その後、ボランティアや自然保護活動家たちが巣を掘り起こし、卵を大きな孵化場に移します。これは、鳥やトカゲ、犬などが海岸線から孵化前の卵を食べてしまうのを防ぐためです。

赤ちゃんガメが孵化して海へ向かう時が来ると、フェスティバルのチームが付き添い、すべての赤ちゃんガメが初めて鱗に塩水を感じ、波の音と観客の歓声に包まれながら海へと旅立っていきます。

現在の成功に至るまでの道のりは長いものでした。インドを代表するウミガメの専門家、カルティク・シャンカー氏は、20年前にはインド全海岸線で確認された巣は約10万個だったと語っています。この10万という数字は多いようにも聞こえますが、赤ちゃんガメの生存率を考えると、個体数の回復には不十分な数字でした。

“ベラスではウミガメ保護のために、巣の記録や卵の移送、海への誘導など年間を通じた取り組みが行われ、海岸開発の禁止や漁業規制、清掃活動などが導入された結果、20年前には10万個だった巣の数が現在では約100万個にまで回復しました。”

シャンカー氏らは、オリーブヒメウミガメがベラスの町から永遠に姿を消したと思っていました。しかし2000年、ビーチで1個だけ卵が発見されました。シャンカー氏は、これは海のどこかにカメがいて、いつかベラスに戻って巣を作ることを意味すると確信しました。

彼は町議会にこの事実を説明し、海岸の建設禁止を含む保護措置の実施を訴えました。この訴えが受け入れられ、ウミガメ保護への第一歩が踏み出されたのです。

海岸建設の禁止に続いて、季節的な漁業禁止、保護海岸区域の設定、そしてビーチをきれいに保つためにスタッフの配置が行われました。ウミガメがクラゲ(カメの大好物)と間違えて食べてしまうプラスチックゴミを海岸から取り除くことも重要でした。

「ある程度の保護措置が講じられたとき、オリーブヒメウミガメは回復しました」とシャンカー氏は話します。この冬の営巣シーズン中に、カメたちは「約100万個の巣を掘りました。これは信じられないほど多い数です」。

アオウミガメが見せた再生の力

この成功はインドだけの話ではありません。昨年10月、世界の国際保護機関であるIUCNは、アオウミガメがもはや「絶滅危惧種」ではないと発表しました。カリブ海からインド洋まで営巣するこれらの優雅な巨大ガメは、1970年代以降、着実に回復を続けています。

IUCNへの勧告を準備したチームの一員であるブライアン・ウォレス氏もこう話します。「私たちはアオウミガメの個体数について非常に心配していた状態から、過去数十年にわたって彼らの数が増加するのを見守ってきました。もちろん、まだ完全に安心できるわけではありませんが、報告書が示しているのは、一般的に言って、正しいことをすれば保護活動は効果を上げるということです」。

“気候変動やプラスチック汚染などの脅威は残るものの、地域住民・科学者・政府の協力により保全が実を結び、1個の卵から始まった希望が100万個の巣へと広がったことは、人間の行動が自然に大きな再生をもたらせることを示しています。”

海にどれだけの数のウミガメが存在するかを正確に知ることは困難です。保護活動家たちは、個体数の代用指標として巣の数を使うしかありません。でも、この巣の数の劇的な増加は、確実に個体数の回復を示しています。

ウミガメの回復は素晴らしいニュースですが、これで安心というわけではありません。気候変動、海洋プラスチック汚染、違法漁業など、ウミガメが直面する脅威は今も存在しています。

インドでの成功は、地域コミュニティ、科学者、ボランティア、そして政府の協力があってこそ実現しました。海岸建設の制限、漁業規制、清掃活動、そして地域住民の意識の向上――すべてが組み合わさって、ウミガメたちに第二のチャンスを与えたのです。

たった1個の卵から始まった希望が、今では100万個の巣へと成長しました。この物語は、諦めずに保護活動を続けることの大切さ、そして人間の行動が自然界にポジティブな変化をもたらせることを教えてくれています。

ジェンダーアイデンティティと代名詞を理解する

多様な性のあり方を知るための基礎ガイド

ジェンダーは「決まった答え」ではなく、対話のプロセス

ジェンダーについて理解するうえで大切なのは、「正解を覚えること」ではなく、対話を続ける姿勢です。

人のジェンダーアイデンティティは、人生のある時点で言語化されることもあれば、時間とともに変化することもあります。昨日までしっくりきていた表現が、明日は合わなくなることもある。それは混乱ではなく、自己理解が深まっているサインでもあります。

だからこそ、「一度聞いたら終わり」ではなく、変化を前提に尊重し続けることが重要なのです。

おすすめ記事:ミソジニーが女性に与える精神的負担と問題|女性が蔑視される原因とは?

ジェンダーは一つではありません。

私たちが当たり前だと思ってきた「男/女」という枠組みは、実はとても限定的な見方です。

このガイドでは、

- ジェンダーとは何か

- 性別との違い

- 代名詞の意味と使い方

- ノンバイナリーやトランスジェンダーについて

を、初めての方にも分かりやすく解説します。

ジェンダーとは何か?

ジェンダーとは、社会や文化の中でつくられた「性別にまつわる考え方・役割」のことです。

たとえば、

- どう話すべきか

- どんな服装が「ふさわしい」とされるか

- 感情をどう表現するか

といった答えは、ジェンダーによって無意識に決めつけられがちです。

アメリカや日本を含む多くの社会では、「男はこうあるべき」「女はこうあるべき」という性別に期待される役割が、幼いころから刷り込まれています。

しかし、これらは生まれつき決まっているものではありません。

ジェンダーは二択ではなく、濃淡のあるものとして存在しています。

ジェンダーと文化・環境の深い関係

ジェンダーの考え方や表現は、文化や社会環境によって大きく左右されます。

ある文化では自然と受け入れられている表現が、別の場所では誤解や偏見の対象になることもあります。

そのため、ジェンダーについて考えることは、「個人の問題」ではなく、「社会のあり方」を見つめ直すことでもあります。

誰かが安心して自分らしく存在できるかどうかは、その人の強さではなく、周囲の環境によって決まることが多いのです。

よくあるジェンダーの思い込みの例

- 女の子はピンク、男の子は青

- 男性は泣かない、女性は感情的

- 男性は攻撃的・論理的、女性は優しく世話好き

これらは文化的につくられたイメージであり、 個人の在り方を決めるものではありません。

代名詞とは?【基礎知識】

代名詞とは、名詞の代わりに使う言葉です。

ジェンダーにおいて、代名詞はその人のアイデンティティを尊重する大切な要素です。

英語でよく使われる代名詞の例

- he / him / his

- she / her / hers

- they / them / theirs(単数でも使われます)

「they/them」は、

- 自分を男性・女性のどちらとも感じない

- 二択に当てはまらない

と感じる人によく使われます。

また、

- he/they

- she/they

のように複数の代名詞を使う人もいます。

「they」は文法的に正しいの?

はい、正しいです。

実は私たちは日常的に単数の「they」を使っています。

例:

「誰かが財布を落とした」

→ I need to find the person who lost their wallet.

歴史的にも、シェイクスピアやエミリー・ディキンソンなどの作家が使ってきました。

正しい代名詞の使い方

- 自己紹介のときに名前+代名詞を伝える

- 相手の代名詞を覚え、使う

- 間違えたら、簡単に謝って言い直す

過剰に言い訳したり、長く謝る必要はありません。

大切なのは「尊重する姿勢」です。

ジェンダーとセックス(生物学的性)の違い

- セックス(sex):出生時に医師が身体的特徴から割り当てる性

- ジェンダー(gender):自分自身がどう感じ、どう認識しているか

セックスも実は二択ではなく、トランスジェンダーのように、身体的特徴が多様な場合もあります。

ジェンダーの尊重は、メンタルヘルスとも深くつながっている

研究や現場の声からも、自分のジェンダーや代名詞を尊重されることは、心の安全性に直結することが分かっています。

特に若い世代のLGBTQ+の人たちにとって、

- 正しい名前で呼ばれる

- 正しい代名詞を使ってもらえる

という小さな行為は、「自分はここにいていい」という安心感を育てる、大きな支えになります。

言葉はただの記号ではなく、安心をつくるツールでもあるのです。

トランスジェンダー・シスジェンダーとは?

- シスジェンダー:出生時に割り当てられた性と、ジェンダーアイデンティティが一致している人

- トランスジェンダー(トランス):一致していない人

どちらも自然な在り方で、優劣はありません。

ノンバイナリーとは?

ノンバイナリーとは、「男性/女性」という二分法に当てはまらないジェンダーの総称です。

- ジェンダーフルイド

- ジェンダークィア

- バイジェンダー

- ポリジェンダー

など、さまざまな表現があります。

ノンバイナリーの人すべてがトランスと名乗るわけではありません。

ジェンダーに迷っているあなたへ

迷うことは、おかしいことではありません。

自分に問いかけてみてください。

- 生まれたときの性別をどう感じている?

- どんなジェンダーとして見られたい?

- どんな服装・表現が心地いい?

- どの代名詞がしっくりくる?

答えは一つでなくても大丈夫です。

子どもや若い世代にとっての意味

子どもたちは、大人の言動を驚くほど敏感に受け取ります。

大人がジェンダーについて柔軟であること、多様性を自然なものとして扱うことは、「自分らしくあっていい」という許可を次の世代に渡すことでもあります。

ジェンダーの3つの側面

- ジェンダー表現:服装・髪型・振る舞い

- ジェンダーアイデンティティ:自分自身の感覚

- 周囲からの認識:社会がどう見るか

これらは必ずしも一致する必要はありません。

トランジション(移行)について

トランジションには、

- ソーシャル(代名詞・名前)

- 法的(戸籍・書類)

- 医療的(ホルモン・手術)

などがありますが、どれも必須ではありません。

どこまで行うかは、完全に個人の選択です。

言葉とラベルについての大切なこと

- 「transgender」は形容詞として使う

- 「transgendered」は使わない

- 呼び方は必ず本人に確認する

言葉は、人を尊重するために使うものです。

間違えてもいい。大切なのは「どう向き合うか」

ジェンダーや代名詞について、誰もが最初から完璧である必要はありません。

大切なのは、間違えないことではなく、間違えたときの態度です。

素直に認め、言い直し、学び続けること。

その積み重ねが、「安全な人」「信頼できる人」という評価につながっていきます。

最後に

ジェンダーを理解することは、誰かを特別扱いすることではありません。

それは、

人を一人の人として見ること。

相手の言葉を信じること。

そして、尊重を行動で示すこと。

完璧でなくていい。

でも、無関心ではいないこと。

その姿勢こそが、多様な世界をやさしく支える土台になります。

ケーゲル体操とは?30秒でできる尿もれ・性生活をサポートする骨盤底筋トレーニング

たった30秒、道具も不要。病院に行かなくても始められて、尿もれや骨盤の不調、さらには性生活の質向上まで期待できる運動があるとしたら、試してみたいと思いませんか?

それが「ケーゲル体操(骨盤底筋トレーニング)」です。

ケーゲル体操は、骨盤の底にある筋肉(骨盤底筋)を鍛えるシンプルなエクササイズ。正しく行うことで、日常生活からセクシュアルヘルスまで、幅広いメリットが期待できます。

おすすめ記事:セクササイズとは?やり方やメリットを徹底解説

ケーゲル体操(骨盤底筋)とは?

ケーゲル体操とは、骨盤底筋を意識的に収縮・リラックスさせる筋力トレーニングです。

骨盤底筋は以下の役割を担っています。

- 膀胱・子宮・直腸など骨盤内臓器を支える

- 尿・便・ガスのコントロールを助ける

- 姿勢や体幹の安定に関わる

この筋肉が弱くなると、尿もれや骨盤臓器脱などのトラブルが起こりやすくなります。

ケーゲル体操の主な効果・メリット

1. 尿もれ・便もれ・ガスもれの予防・改善

腹圧性尿失禁や産後・加齢による軽い尿もれの改善に役立ちます。

2. 骨盤臓器脱の症状をやわらげる

膣壁が下がる、臓器が下垂するなどの症状の進行を抑えるサポートになります。

3. 性生活の質向上が期待できる

骨盤周りの血流がよくなり、興奮・潤い・感覚の向上につながる可能性があります。

筋肉をコントロールできるようになることで、身体感覚への自信が高まる方も多いです。

ケーゲル体操は女性だけのもの?

いいえ。男性にも効果があります。

- 過活動膀胱の症状

- 尿もれ・便失禁

- 前立腺手術後の回復サポート

男女問わず、骨盤底筋のケアは重要です。

骨盤トラブルがなくてもやっていい?

問題ありません。

骨盤底筋も、腕や脚と同じ「使えば保てる筋肉」です。

ただし、妊娠中や産後、違和感がある場合は、正しい方法で行うことが重要です。誤ったやり方は、かえって不調を悪化させることもあります。

間違ったケーゲル体操で起こりやすいこと

よくある間違いは以下の通りです。

- お尻や太ももに力を入れてしまう

- お腹に力を入れていきむ

- 息を止める

これらは効果がないだけでなく、骨盤臓器脱や尿もれを悪化させる原因になることもあります。

正しい筋肉の見つけ方

ケーゲル体操は、「おしっこをしている途中で止める」感覚に近い運動です。尿の流れをコントロールする筋肉を、締めたりゆるめたりします。まずは、どの筋肉を使うのかを正しく知ることが大切です。

次にトイレに行ったとき、実際に排尿を始めてから途中で止めてみてください。そのとき、女性の場合は膣まわり、男女共通で膀胱や肛門まわりの筋肉がキュッと締まり、内側に引き上がる感覚があるはずです。

これが骨盤底筋です。筋肉が締まる感覚を感じられたら、正しくできています。

このとき、太もも・お尻・お腹の筋肉はリラックスしたままであることが重要です。

それでもよく分からない場合は

以下の方法を試してみてください。

おならを我慢しているところを想像する

女性の場合

清潔な指を膣に入れ、尿を我慢するように筋肉を締めてから、ゆるめます。

筋肉が締まり、上下に動く感覚が指で感じられれば正解です。

男性の場合

清潔な指を肛門に入れ、尿を我慢するように筋肉を締めてから、ゆるめます。

筋肉が締まり、上下に動く感覚があれば、正しい筋肉を使えています。

※排尿中に止める動作は、あくまで筋肉を確認するための方法です。日常的なトレーニングとして繰り返すのは避けましょう。

ケーゲル体操の正しいやり方【基本】

ケーゲル体操の基本は、骨盤底筋だけを意識的に使い、締めて鍛えることです。最初は重力の影響を受けにくい仰向けの姿勢で行うのがおすすめです。

仰向けに寝てリラックスし、片手をお腹に置きます。息をゆっくり吐きながら、お尻・お腹・太ももは力を抜いたまま、骨盤底筋を締めます。

そのとき、「内側に引き上げて、頭の方向へ持ち上げる」イメージをすると分かりやすいでしょう。

膝を立てたり、少しお尻を床から浮かせたりすると、感覚をつかみやすくなる場合もあります。

※息を止めないように注意してください。

手順(基本)

- 仰向けに寝てリラックスする(筋肉はゆるんだ状態)

- 骨盤底筋を内側・上方向に引き上げるように締める

- 3〜5秒キープ(最初は3秒でOK)

- 5〜10秒かけてゆっくりゆるめる

無理をせず、心地よい範囲で続けていきましょう。

ケーゲル体操の「やること」

- 排尿後、膀胱が空の状態で行う

- 尿を途中で止めるときに使う筋肉を意識

- 骨盤底筋を10秒締める → 10秒ゆるめる

- 1日3セット(1セット10〜15回)

ケーゲル体操の「やってはいけないこと」

- 排尿中に何度も尿を止める

- 息を止める

- お腹・太もも・お尻に力を入れる

専門家のサポートは必要?

可能であれば、骨盤底筋専門の理学療法士に指導を受けるのがおすすめです。

正しい筋肉を使えているかを確認し、フィードバックをもらうことで、自己流よりも効果が高いことが研究でも示されています。

まとめ|ケーゲル体操は一生使えるセルフケア

ケーゲル体操は、

- すき間時間でできる

- 年齢・性別を問わず取り入れられる

- 排泄・姿勢・性生活を支える

一生もののセルフケア習慣です。

「今は困っていないから」ではなく、将来の自分の体をいたわるための予防ケアとして、今日から少しずつ取り入れてみてください。

がんばりすぎるあなたへ。立ち止まるきっかけに気づくヒント

| 香港から、ハミング編集部の知子が日常の中の小さな気づきをお届けしていきます。読み終えたあとに、今日の自分がもっと好きになれる。そんな時間になればうれしいです。 |

「私、まだできるかも」人生の折り返し地点での挑戦

香港での生活が始まって、1年がたちました。 こちらの朝は、外に出るだけで元気になれるエネルギーに満ちているんです。

ビクトリアハーバー沿いを吹き抜ける気持ちのいい海風。高層ビルの隙間から零れ落ちる、力強い太陽の光。都会の喧騒をすり抜けて、急な坂道を駆け上がると、目の前にはパッと香港の街並みを見渡せるランニングルートが広がります。

この景色を独り占めしながら駆け抜ける時間は、私にとって何よりの贅沢。

40代後半。人生の折り返し地点を過ぎて、ふとこれからの自分に想いをはせたとき、「もっと自分を試してみたい」「私、もしかしたらまだできるかも?」そんな、静かだけれど熱い欲求がむくむくと芽生えました。今回、私にとってのそれは「香港マラソン」という挑戦でした。

おすすめ記事: タンザニアの女性から教えてもらった「もっとわがままでいい」

いつもなら「完走できればそれでOK!」というお気楽なスタンス。それなのに、なぜか今回は「やるならちゃんとタイムを狙ってみたい」と自分に高いハードルを課していました。若い頃によくあった「やるなら、周りにちゃんと評価されるような数字を出さなきゃ」という気持ちが久しぶりにぐぐっと出てきたんです。

そこから、毎朝の5キロラン、週末のロングラン。ストイックに自分を追い込む日々は、充実しているようでいて、実はちょっとずつ「心の余裕」を削り取っていたのかもしれません。

突然訪れた、体からの「強制終了」

マラソン本番まで2か月後となった、ある日曜日のこと。

前日に25キロという大きな壁を乗り越え、自信がついていた私の右足に痛みが走りました。右の後ろ腿、大臀筋から腿の裏。さらには『ITバンド』と呼ばれる太ももの外側あたりまで……。下半身の一帯に広がる、鈍い痛み。それは、体からの明確な『ストップ』のサインでした。

「ええ!どうして今?」

「あと2か月しかないのに!!」

この焦りが、私をどんどん「みっともない姿」へと変えていきました。ランニングを休まなければならないストレスは、周囲への苛立ちに変わっていきます。

バスの窓から軽やかに走るランナーを見ては「うらやましい」気持ちを通り越して嫉妬したり、痛い足を引きずりながら走る私を軽々と追い越していく小学生ランナーに対して、大人げなく悔しがったり……。

「大好きだった週末のテニスも休んで、マラソンの練習にすべてを捧げてきたのに!」この執着が、私の心を支配していました。今、振り返ればそう気づくことができます。

「お母さん、最近走っていないね~」

心配して声をかけてくれる子どもにすら冷たい態度をとってしまい、つい数週間前に行ったマッサージ店の施術が悪かったのではないかと、誰かのせいにしようとする自分がいました。

「新しい挑戦をして人生をより豊かにしたい」そんな気持ちで始めたマラソンのトレーニングが、いつの間にか自分を追い詰めていたんです。

「手放す」ことで見えてきた、目の前の景色

まだ続く足の痛みと焦りの中でもがきながらも、私は一度、すべてをリセットすることにしました。ある意味、「あきらめ」に近い気持ちでした。

ちょうど友人や親戚が香港を訪ねてきてくれる時期と重なったこともあり、「もう、走ることを考えるのをやめよう」と、自分に許可を出しました。といっても、そう思えるようになるまでには数日間はかかりましたが…。

それまでは「走れない自分」を責めてばかりいました。でも、ランニングシューズをいったんしまい、代わりに今までサボっていた朝と晩のストレッチをていねいにやるようにしました。

朝ランに出かける代わりに家族との朝食の時間を大切にし、香港の街を「走る」のではなく「ゆっくりと歩いて」みました。朝ランを始めてからは、家族との朝食時間を犠牲にしていたことや、香港の景色を心に余裕をもって眺めることもできていなかった。そんなことに気づいたんです。久しぶりに家族とみんなで食べるごはんのおいしいことといったら!

こうやって「走らなければならない」という執着を手放した時、嬉しいことが起きました。

本番まで2週間を切った週末。祈るような気持ちで久しぶりにおそるおそる数キロ走ってみたところ、あんなに私を苦しめていた痛みが、ずいぶんと和らいでいたのです。以前のようにスピードは出せません。距離も、目標としていたものには程遠い。

でも、一歩踏み出すたびに感じる、地面を蹴っているあの感覚。

「あぁ、痛みもなく走れるって、なんて幸せなんだろう」

心の底から、そう思えたのです。今まで走ることは当たり前すぎて、痛みもなく丈夫な脚で走れることを「幸せ」と考えたことなんてありませんでした。

すれ違うランナーたちに、「私、また走れるようになったよ!」と大声で伝えたくなるような、子どもの時に感じたあの喜び。それはタイムを追い求めていた時には味わえなかったなんとも温かい気持ちでした。

立ち止まることは、自分を守ること

私たちはつい、「もっと上へ」「もっと速く」と自分を駆り立ててしまいます。

特に、昭和の時代に育ち責任感の強い女性たちは、がんばることが当たり前になりすぎて、体が発している「休んで」というサインを見落としがち。

もし今、あなたが何かに突き当たっていたり苦しいと感じるのなら、必死に握りしめていた拳をいったんゆるめてみるのもいいかもしれません。

私にいたっては、今回の香港マラソン、タイムはもう気にしません!完走できるかどうかも、当日のお楽しみとします。ただ、こうして健康で動ける体があること。そのことに感謝しながら、香港の街を思いっきり駆け抜けます!

今、がんばりすぎているあなたへ。今日だけは、自分に「お疲れ様」と言って、深呼吸をしてみてくださいね。

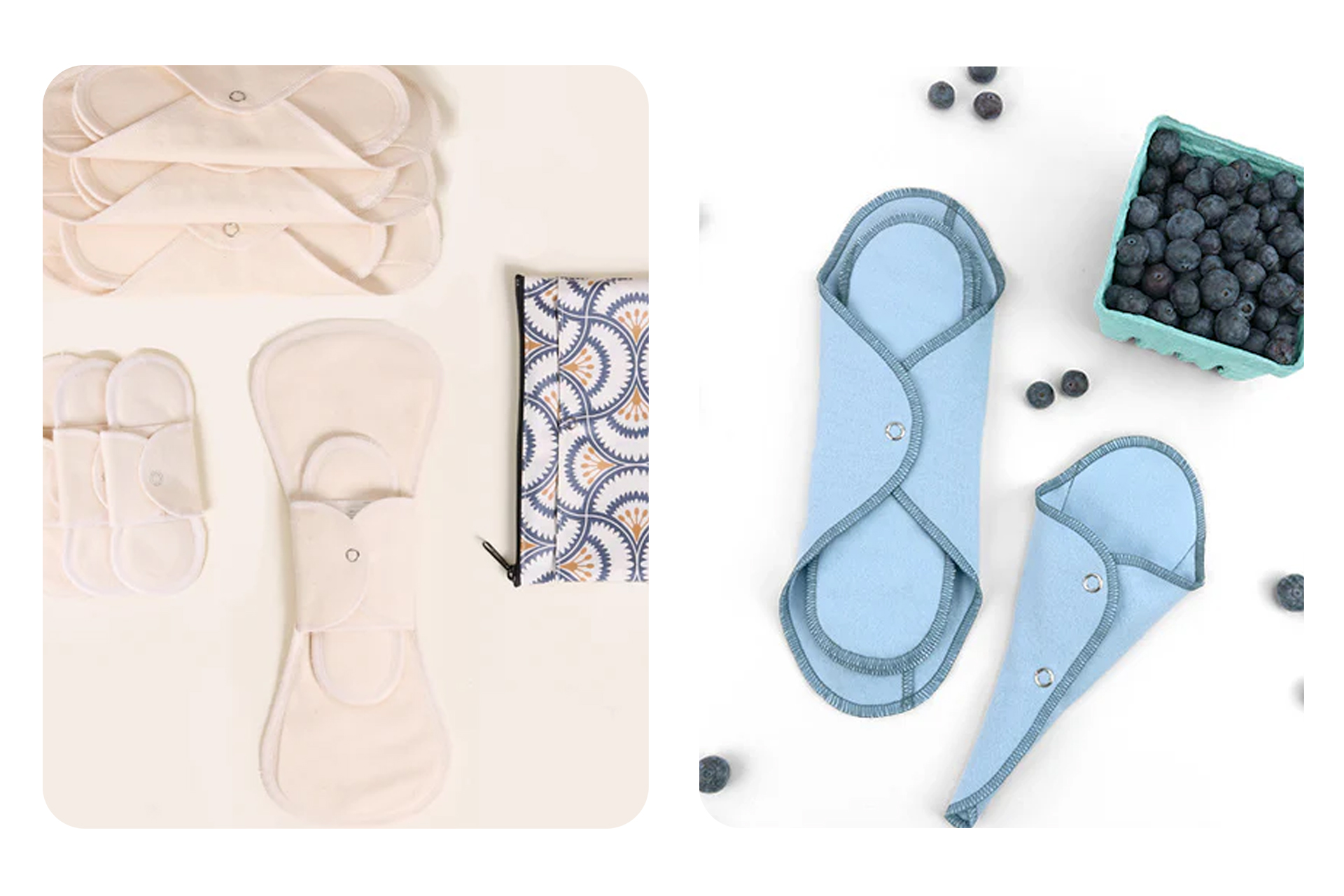

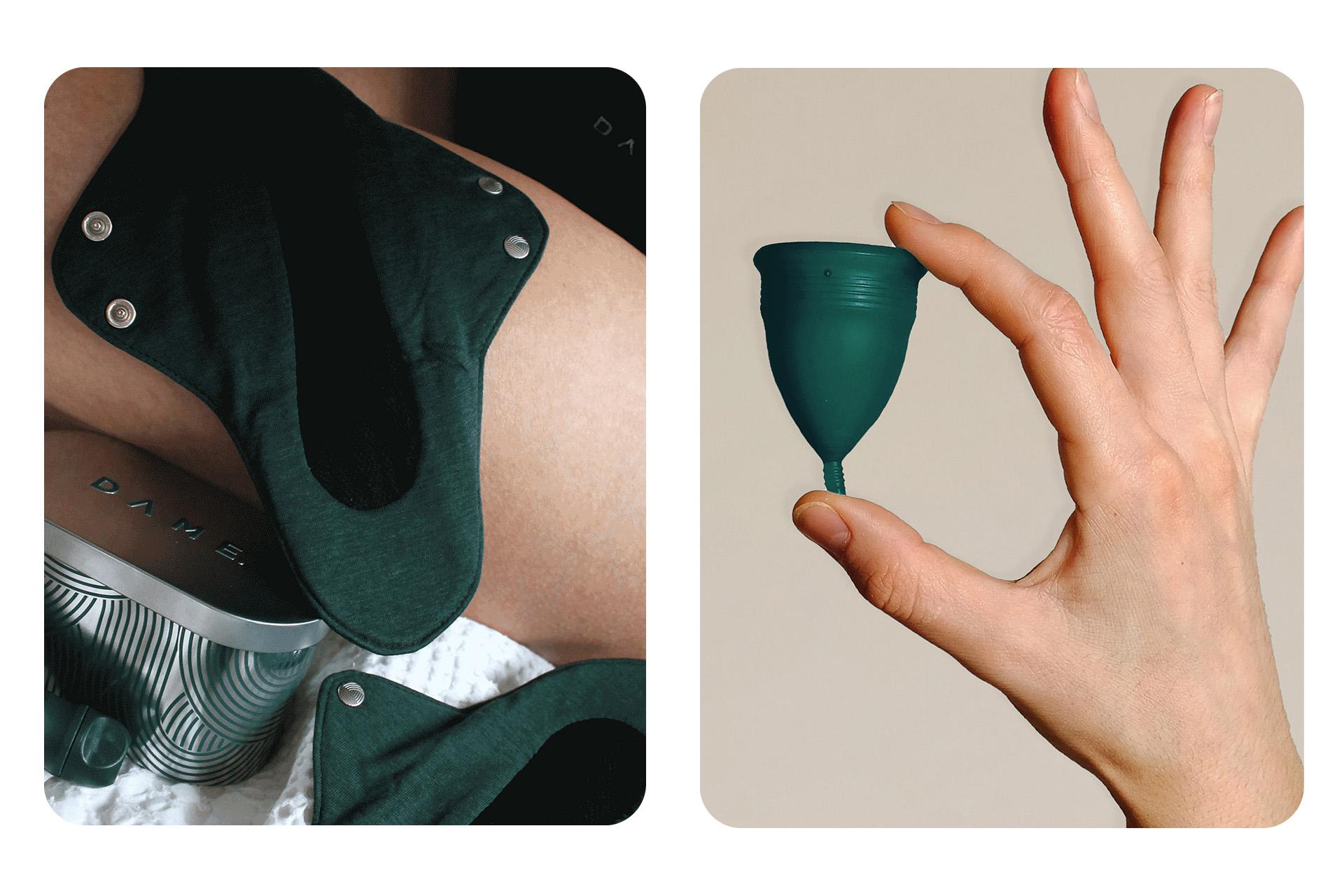

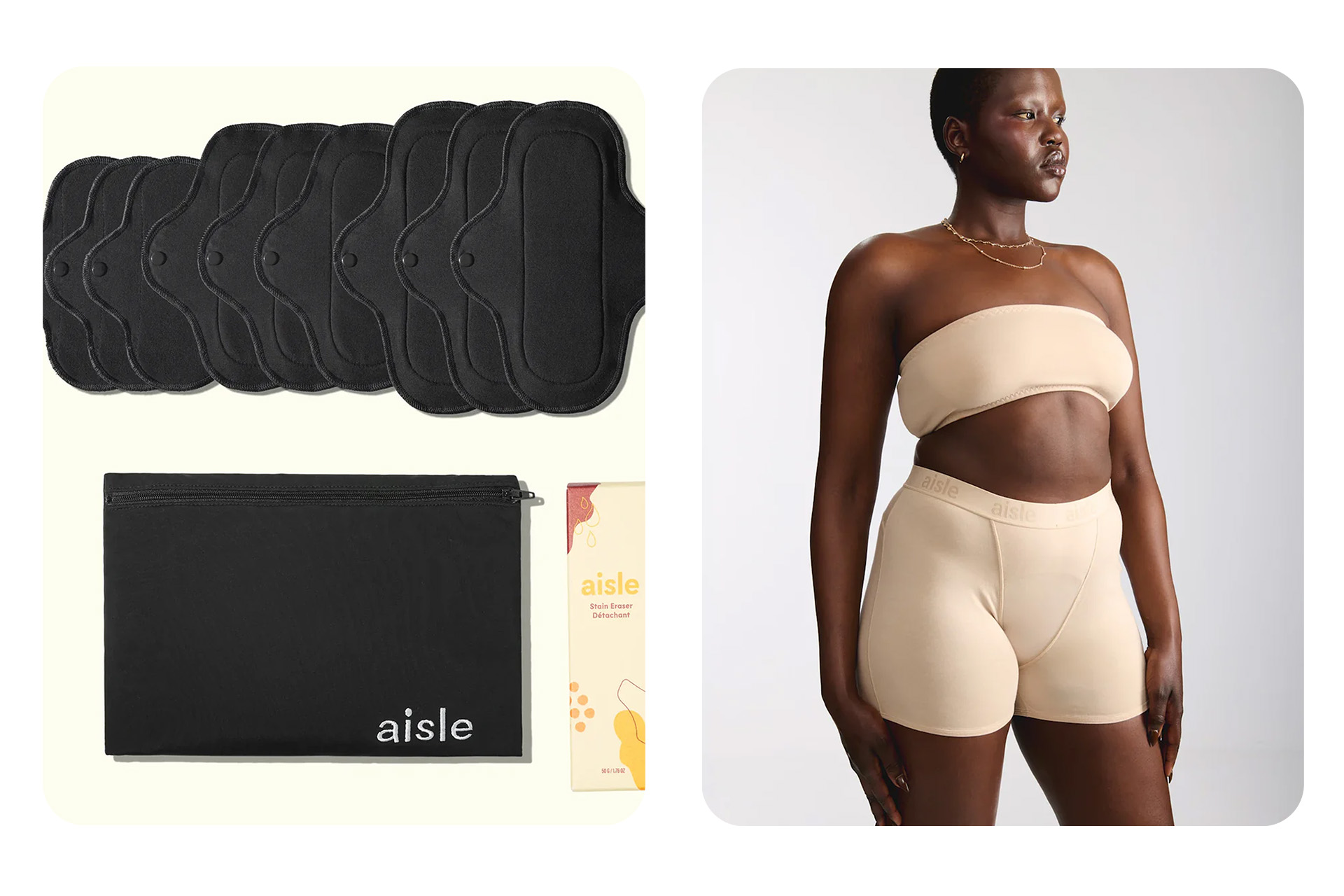

【2026版】オーガニックな生理用品を選ぶ理由

見えない「マイクロプラスチック」と私たちの身体の話

生理用品は、毎月、長時間にわたって直接肌や粘膜に触れるもの。

それにもかかわらず、私たちは「何でできているか」をあまり知らないまま使い続けていることが多いかもしれません。

一般的な使い捨てナプキンやタンポンの多くには、石油由来プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレンなど)や、吸収力を高めるための高分子吸収体(SAP)が使われています。これらは便利である一方、使用中や廃棄後にマイクロプラスチックとして環境中に残る可能性が指摘されています。

おすすめ記事:【映画レビュー】ナプキン一枚が変える未来――インドの女性たちの闘い

また、デリケートゾーンは皮膚吸収率が高く、漂白剤・香料・合成素材による刺激が、かゆみや違和感の原因になることも。

だからこそ近年、オーガニック素材・植物由来素材・再利用可能な生理用品に注目が集まっています。

オーガニックな生理用品を選ぶことは、

- 自分の身体をいたわること

- 不要な化学物質への曝露を減らすこと

- 使い捨てゴミやマイクロプラスチックを減らすこと

そのすべてにつながっています。

ここでは、オーガニック&サステナブルな生理用品を厳選してご紹介します。

おすすめオーガニック生理用品6選

1.Flo

こんな人におすすめ|

・ 昼夜しっかりカバーしたい人

・ 多い日や長時間の安心感を求める日

素材|

・100% オーガニックバンブー

・化学物質・漂白剤・染料フリー

ポイント|

B Corp認証ブランド。購入が社会貢献につながる仕組みも支持されている。

2. ソフィ はだおもい オーガニックコットン

こんな人におすすめ|

・初めてオーガニックナプキンを使う人

・敏感肌/かぶれやすい人

素材|

・肌に触れる表面シート:100%オーガニックコットン

・日本製

ポイント |

身近なドラッグストアでも手に入りやすく、「まずは試してみたい」人に最適。やさしい使用感で日常使いしやすい。

3. コットン・ラボ

こんな人におすすめ|

・化学素材をできるだけ避けたい人

・通気性重視の人

素材|

・表面材:オーガニックコットン100%

・吸収体:ポリマー不使用

ポイント|

吸収ポリマーを使わない設計で、ムレにくくナチュラル。布ナプキンと紙ナプキンの中間のような安心感。

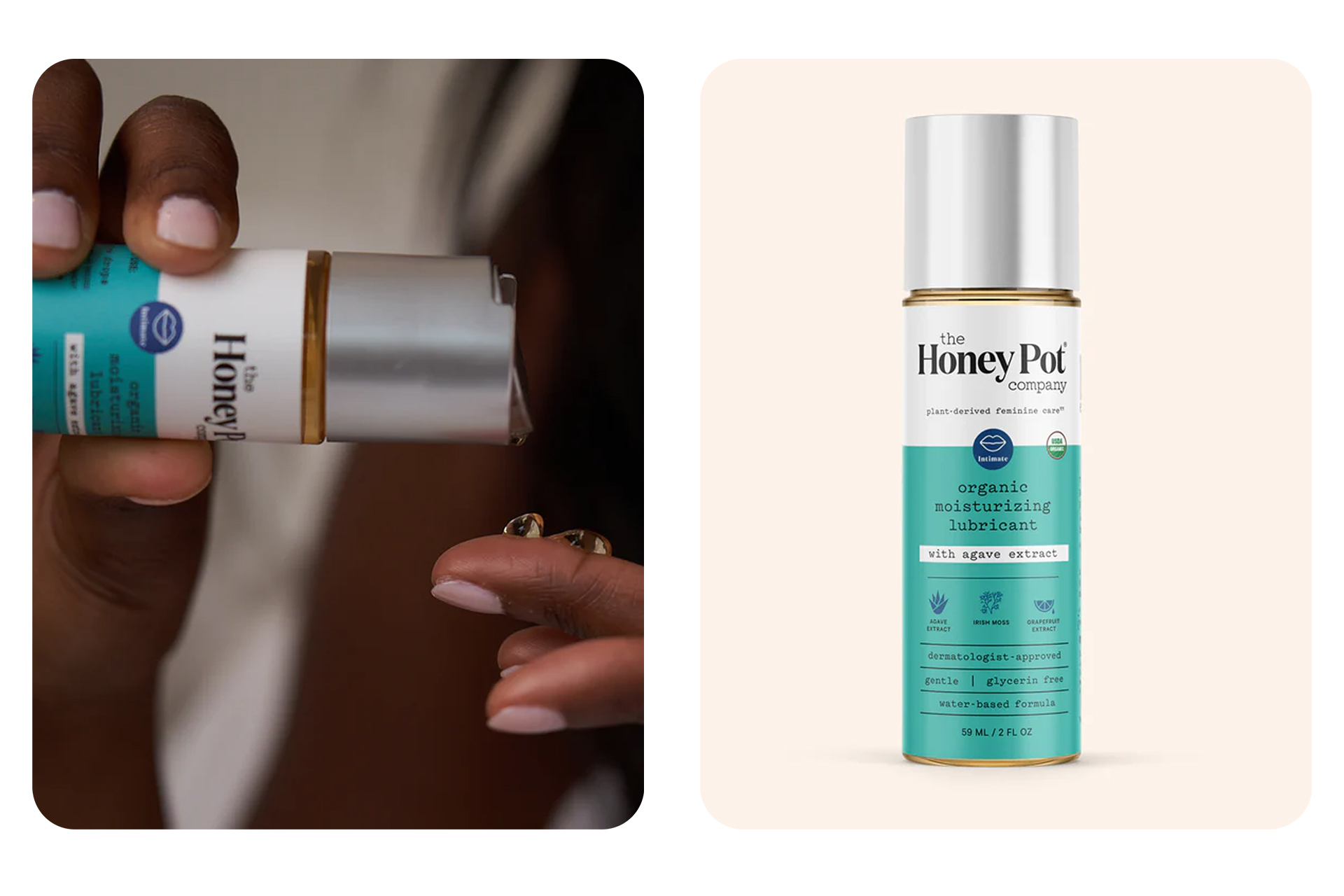

4. The Honey Pot

こんな人におすすめ|

・オーガニック+フェムケア意識が高い人

・香りに敏感な人(※ハーブ配合タイプあり)

素材|

・オーガニックコットン

・人工香料・塩素・パラベン不使用

ポイント|

黒人女性が創業したブランド。セルフケアと社会的視点を両立した、フェムテックの代表格。

5. Cora

こんな人におすすめ|

・夜用・多い日用を探している人

・信頼できる認証を重視する人

素材|

・100%オーガニックコットン

・塩素漂白・合成香料不使用

ポイント|

B Corp認証ブランド。購入が社会貢献につながる仕組みも支持されている。

6. Boob

こんな人におすすめ|

・ゴミを減らしたい人

・長期的にコスパを重視したい人

素材|

・オーガニックコットン

・洗って繰り返し使える設計

ポイント|

北欧ブランドらしいミニマル設計。生理との付き合い方を見直したい人に。

まとめ|生理用品は「消耗品」ではなく「セルフケア」

生理用品は、毎月必ず使うもの。

だからこそ、その選択は体調・気分・環境への影響を少しずつ積み重ねていきます。

オーガニックやサステナブルな生理用品は、「完璧を目指す」ためのものではありません。

✔ 今日は体を休ませたい

✔ ちょっと肌にやさしいものを使いたい

✔ 未来の環境に、少しだけ配慮したい

そんな小さな選択の延長線にあるものです。

自分の身体と、これからの世界のために。

あなたに合った、心地よい生理用品が見つかりますように。

外陰部のスキンケア・ルーティンの作り方

デリケートゾーンも「スキンケア」の一部です

生理中を除くと、外陰部のケアについて、じっくり考える機会は意外と少ないかもしれません。

けれど、女性の身体はとても強く、同時にとても繊細。だからこそ、顔や身体のスキンケアと同じように、デリケートゾーンにも丁寧なケアが必要です。

おすすめ記事:生理直前のカラダが教えてくれること――PMSの症状を見逃さないで

このメッセージを広く伝えているのが、クレア・ベルトゥシオ医師。

彼女は、女性のためのスキンケアブランド Medicine Mama のCEO兼チーフ・メディカル・オフィサーです。

「外陰部ケアはスキンケアそのもの。顔の肌を大切にするように、外陰部という美しくデリケートな“皮膚”にも、ケアのルーティンを持つべきです」

外陰部について、まずは正しく知ることから

外陰部と膣は、混同されがちですがまったく別の部位です。

-

外陰部

恥丘、大陰唇・小陰唇、クリトリス、膣口など、外側に見えるすべて -

膣

体内にある器官(自浄作用あり)

重要なのは、外陰部は「皮膚」であるという点。

皮膚である以上、乾燥・摩擦・刺激の影響を受けやすく、外側からの適切なケアが必要になります。

外陰部の肌は、顔以上にデリケート

外陰部の皮膚は、顔と同じくらい、あるいはそれ以上に繊細です。

以下のような要因が、pHバランスや肌状態を乱す原因になります。

- (プレ)更年期

- 産後

- 薬の服用

- 性的活動

- ムダ毛処理

- 下着や衣類の摩擦

ただし、「ケアすれば何でもいい」わけではありません。

顔に使わない洗浄力の強い製品を使わないように、外陰部専用に設計された製品を選ぶことが大切です。

外陰部のケア製品を選ぶときの基本ポイント

バートゥシオ博士が強調するのは、以下の点です。

- 香料・強い化学成分を含まない

- 外陰部特有のpH・常在菌バランスを考慮

- 刺激を最小限に抑えた処方

適切でないケアを続けると、

✔ 乾燥

✔ 弾力の低下

✔ かゆみ・違和感

✔ 感染や親密な時間の痛み

につながることもあります。

外陰部スキンケアの基本ルーティン【3ステップ】

1. 外陰部用モイスチャライザー

天然由来成分でオーガニックな保湿剤は、(プレ)更年期、産後、性行為、脱毛後、医療ケア後の乾燥や刺激をやさしく和らげます。

- 毎日の保湿ケアとして

- 乾燥や違和感を感じたときに

2. 外陰部用ウォッシュ(洗浄)

ココナッツ由来で低刺激の洗浄料は、肌を乾燥させずに汚れを落とし、pHバランスをサポートします。

ポイントは、

✔ 洗浄力が強すぎないこと

✔ うるおいを奪わないこと

3. スクラブ

きめ細かいスクラブは、ムダ毛処理前の肌を整え、埋没毛の予防に役立ちます。

- ビキニシーズンだけでなく通年使用OK

- やさしく、頻度は控えめに

そのほかに大切なケア

健やかな外陰部環境を保つためには、プロバイオティクス、クリーム、入浴剤なども有効です。

これらは、pHバランスと肌バリアの維持を助けてくれます。

まとめ|外陰部ケアは、セルフケアと自己理解の第一歩

外陰部ケアは、単なる美容やトラブル予防ではありません。

それは、自分の身体と向き合い、声を聞き、尊重する時間でもあります。

バートゥシオ博士はこう語ります。

「外陰部ケアは、女性が自分の身体とつながり、

健康について自ら選択をし、

安全で満たされた状態を育むための第一歩です」

デリケートゾーンを大切にすることは、自分自身を大切にすること。今日から少しずつ、あなたの外陰部スキンケア習慣を始めてみませんか。

性欲を高めるには?原因と今日からできる5つの方法

心と体、そして脳から整えるケア

「最近、性欲が落ちている気がする」

そんな悩みは、決して珍しいものではありません。性欲は年齢、ストレス、体調、パートナーシップなど、さまざまな理由で変化します。

おすすめ記事:セックスの不満をパートナーとケンカせずに話すには?

知っておいて欲しいことは、性欲は“戻す・育てる”ことができるということ。

ここでは、ロサンゼルスを拠点に活躍する臨床心理士・セックスセラピストの ケイト・バレストリエリ博士の科学的根拠に基づいたアドバイスをもとに、性欲を高めるための考え方と実践法をご紹介します。

性欲は「スイッチ」ではない

性欲は、オン・オフを切り替えるスイッチのようなものではありません。

多くの場合、複数の要素が重なって生まれる、とても繊細な反応です。

性欲には大きく分けて2つのタイプがあります。

-

自発的な欲求

気持ちが先に高まり、そのあと身体が反応するタイプ -

反応的な欲求

身体の刺激や安心感が先にあり、あとから「したい」という気持ちが生まれるタイプ

どちらが正しい・間違っているということはありません。

大切なのは、自分がどちらの傾向かを知り、性欲が生まれやすい環境を整えることです。

性欲を高めるための5つのポイント

1. 心と体の健康を最優先にする

性欲の低下は、身体や心が「少し休みたい」「ケアが必要」と伝えているサインであることも。

睡眠不足、栄養の偏り、運動不足、慢性的なストレスは、性欲に直接、影響します。

また、特定の疾患や服用中の薬が性欲に影響することもあります。

食事・睡眠・運動のバランスを見直すことは、性的な健康の土台づくりです。

2. 「安心・安全」を感じられているかを見直す

性欲は、意外なほど「安心感」に左右されます。

お金の不安、健康への心配、パートナーへの不信感などがあると、身体は無意識にブレーキをかけます。

過去のトラウマや強いストレスを抱えている場合は、それをケアすることで、性欲に使えるエネルギーが戻ってくることもあります。

信頼関係を築き直す、ペースをゆるめる、気持ちを言葉にする――

それだけで、性的な感覚が少しずつ開いていくことがあります。

3. パートナーとの関係を整える

性欲のタイミングがパートナーと合わないのは、とても自然なこと。

私たちは常に同じ気分・体調でいるわけではありません。

ただし、

・解決されていない不満

・言えなかった気持ち

・けんかの後のモヤモヤ感

こうした積み重ねは、性欲を遠ざけます。

必要なのは「我慢」ではなく、健全なコミュニケーションと感情の整理。

親密さを取り戻せると、性欲も自然と戻るケースは少なくありません。

4. 脳を刺激する(脳は最大の性器)

性欲において、最も重要な器官は「脳」です。

脳が刺激されなければ、身体も反応しにくくなります。

おすすめなのは:

- 官能的な文章・音声・映像に触れる

- ダンスやポールダンスなど、身体感覚を楽しむ

- 性教育やセルフプレジャーについて学ぶ

- ロールプレイや新しいファンタジーを探る

「想像力」と「新鮮さ」は、性欲を育てる大切な栄養です。

5. セクシュアリティに触れる頻度を増やす

「使わない機能は衰えていく」

これは性欲にも当てはまります。

実際のセックスだけでなく、

・自分の身体に意識を向ける

・官能的な気分を味わう

・セルフケアとしての性的時間を持つ

こうした積み重ねが、脳と身体に「性的感覚」を思い出させるのです。

さいごに|性欲は「戻すもの」ではなく、いたわりの中で育つもの

性欲が落ちていると感じると、

「自分はおかしいのかもしれない」

「前みたいに戻らなきゃ」

こうやって、知らず知らずのうちにあせってしまうことがあります。

でも、性欲は決して一定のものではありません。

日々の疲れ、心の揺れ、環境の変化、こういったことに正直に反応しているだけなのです。

大切なのは、無理に高めようとすることではなく、

今の自分に「何が足りていないか」「何を求めているか」に耳を澄ますこと。

しっかり眠ること。

安心できる人とつながること。

自分の身体に、やさしく触れること。

少しだけ、ワクワクする想像をしてみること。

そんな小さな積み重ねの中で、性欲は自然と息を吹き返していきます。

性欲は、あなたの価値を測るものではありません。

それは、心と体が元気かどうかをそっと教えてくれるサイン。

どうか焦らず、比べず、今のあなたをそのまま受けとめて。

あなたのペースで、あなたらしい心地よさを取り戻していけますように。

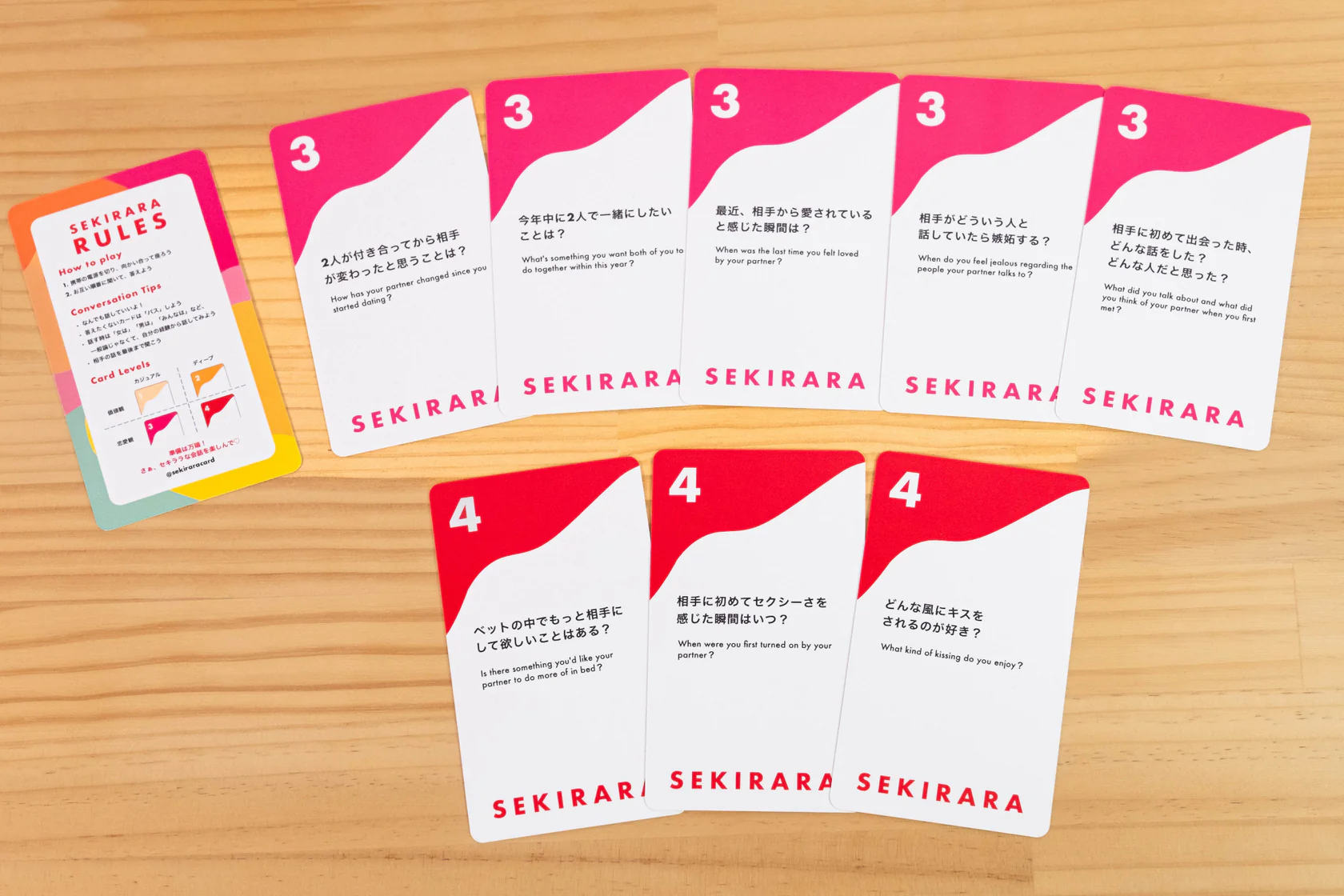

セキララカードが目指すヘルシーリレーションシップ。会話から、人間関係や社会を変えていく

© 2026, セキララカード Sekirara Card

HummingのセレクトECショップでも人気を集めている、身近な人とのコミュニケーションをやさしく後押ししてくれる「セキララカード」。

Humming編集部には、編集長を含め、アメリカを拠点に活動しているメンバーもいます。アメリカでは、カードをきっかけに恋人や友人と会話を深める文化がある一方で、日本では、コミュニケーションカードをあまり見かけません。

おすすめ記事: セキララカードで本音トーク。Humming編集部が試してみた!

「日本にも、こんなツールがあったらいいのではないか」そんな思いから編集部メンバーが探す中で出会ったのが、セキララカードでした。

今回は、株式会社セキララカード代表取締役・藤原紗耶さんに、セキララカード誕生の背景や、このカードを通して目指している世界について伺いました。

本音を言えなかった過去の恋愛が、セキララカードの原点

― セキララカードが生まれた背景には、藤原さんご自身の恋愛経験があるそうですね。差し支えなければ、どんな経験だったのかお話を伺いたいです。

藤原:過去の私は好きな人と楽しい話はできるのに、少し疑問に思うことや、ネガティブな話題は、なかなか口に出せませんでした。

たとえば、「私たちの関係って何?」といった深い話を避け、曖昧な関係を続けてしまったり、本当はセックスをしたくない時でも相手に合わせて応じてしまったり。

「本音を言って相手が離れてしまうくらいなら、言わないほうがいい」。そんなふうに自分を納得させながら、結果的に傷つく恋愛を繰り返していました。

当時はアメリカに住んでいたのですが、転機となったのは、友達が貸してくれた「カップル向けの質問カード」です。それは、パートナーと話すきっかけを自然につくってくれるものでした。

自分から切り出すには勇気がいる話題でも、カードを使えば無理なく言葉にできる。「このカードがあれば、私の恋愛は変わるかもしれない」と希望を感じました。

日本では、こうしたコミュニケーションカードがまだなかったので、「自分で作ろう」と思ったことが、セキララカードの始まりです。

セックスやお金の話が気軽にできるように。20代から熟年夫婦まで、世代を超えて届く声

ー セキララカードのユーザーさんからは、どのような声が届いていますか?

藤原:「付き合う・付き合わない」フェーズにいる20代前半の方たちからは、「セキララカードのおかげで自分からは言いづらかったことを話せるようになった」という声が届いています。

また、結婚や同棲を考えているカップルからは、「 『この人と一緒に暮らせるか』『結婚できるか』を考えるきっかけになった」という話も聞きました。

特に印象的だったのは、長年連れ添ったご夫婦のケースです。「子育てが落ち着き、会話が減っていた中、旅行先でお酒を飲みながらカードを使ってみたところ、普段あまり話さないご主人がたくさん話し始め、家族の雰囲気がとても良くなった」という嬉しいエピソードもありました。

特に、離婚経験のある方はセキララカードの意義を深く理解してくれます。大きな痛みを経験しているからこそ、対話の大切さを実感しているのだと思います。

あとは、世代を問わず、「お金」と「セックス」の話ができることに価値を感じてくださる方が多いです。

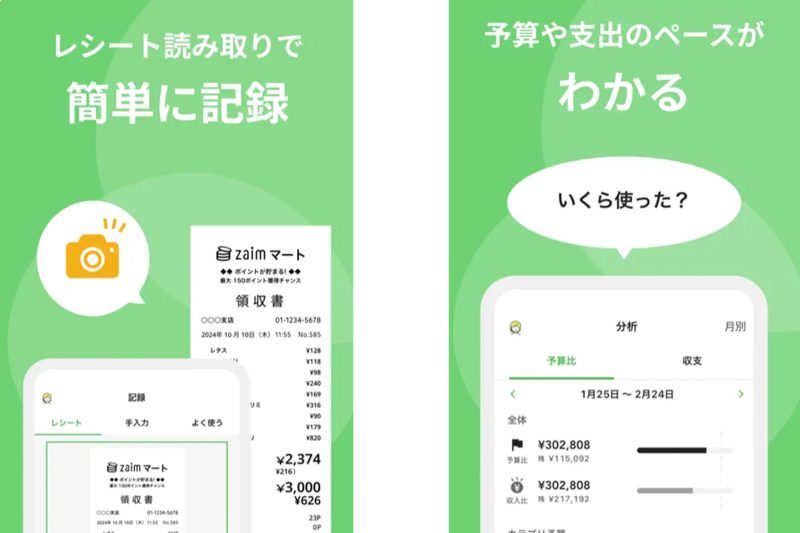

― 確かに、お金の話は、自分の人生をそのまま覗かれているような感覚になりますよね。 「今月、何にお金を使ったの?」と聞かれると、特に悪いことはしていないのに、なぜか答えづらい。そんな経験、きっと多くの人があると思います。セキララカードの質問は、どなたが考えているのですか?

藤原: 私が考えたり、海外のカードゲームを参考にしたりすることもあります。大学院で夫婦学やコミュニケーション学を教えている教授にチェックしてもらい、最終決定しています。

© 2026, セキララカード Sekirara Card

パートナーとのいい会話の鍵は「言語化・傾聴・未来」

― 藤原さんが思う、カップル間での「いい会話」の鍵は何だと思いますか?

藤原:大きく分けて、3つあると思っています。

一つ目は、自分の気持ちをきちんと言葉にすること。

たとえば、 「ムカつく」「イライラする」で終わらせてしまいがちな感情を、「どんな言動に対して」「なぜそう感じたのか」まで掘り下げて考えてみる。すると、怒りの感情の奥に、実は寂しさがあったり、過去の経験が重なっていたりすることがあります。

二つ目は、相手の話を最後まで聞くこと。

当たり前のようで、これがなかなかできないことなんです。途中で「でも私は」と口を挟みたくなってしまう。

自分の気持ちを伝えるのと同じくらい、相手の話を受け取る姿勢が大切です。

そして三つ目が、これからどうしたいかを二人で話すこと。

言い合って終わりではなくて、「次に同じことが起きたらどうする?」と未来の話をする。ここまでできると、「話してよかった」と思えるし、二人の関係がより心地よくなると、私は感じています。

― うちの両親も「最後まで聞いてよ」と夫婦喧嘩の時に言っていました。相手の話を最後まで聞くのは、簡単そうで難しいですよね。

どうして私たちは一番近い存在に対してこそ、オープンに、正直に話すことが難しいのでしょうか?

藤原:その人の存在が大切だから、だと思います。

失いたくないからこそ、離れてしまうリスクのある話題は避けたくなる。結局は、相手を失いたくないのと同時に、自分が傷つきたくないからなのかもしれません。

― でも、話さないと、逆に失ってしまうこともありますよね。

© 2026, セキララカード Sekirara Card

すべてのカップルに、会話をするきっかけを

― どんな人にセキララカードを使ってほしいですか?

藤原:世界中のすべてのカップルに使ってほしいです。 婚姻届を出したらセキララカードがもらえるくらいの感覚で。

中でも特に届けたいのは、過去の私のように、自分を犠牲にする恋愛をしている人。 「思いやり」のつもりで我慢を重ねて、苦しくなってしまう。自分を責めてしまう人たちに、「関係は二人でつくっていくものだよ」、「嫌なことは嫌だと言っていいんだよ」ということを、セキララカードを通じて伝えたいです。

カードを眺めるだけで、 「パートナーとは、こういう話題が話せたほうがいいんだ」と気づきがあるかもしれないし、これまで恥ずかしくて避けてきたけれど、セックスの話に興味があると感じる人もいるかもしれません。

セキララカードが、新しい自分を見つけるきっかけになれたら嬉しいですね。

会話から、社会を変えていく。ヘルシーリレーションシップを日本に広げたい

― 最後に、セキララカードが今後目指していることを教えてください。

藤原:まず一つは、セキララカードの種類をもっと充実させることです。 家族向けのものや、チームビルディングに特化したもの。カップル向けでも、結婚前や出産前など、関係性のフェーズごとに分けたカードも作ってみたいですね。

その一方で、私たちが本当に目指しているのは、「ヘルシーリレーションシップ」という考え方や文化を、日本に広げていくことです。

そのためには、カードを作るだけでは足りなくて、「教育」と「エンタメ」の両方が必要です。

教育だけでは、正しさは伝えられても広がりにくい。エンタメだけでは、広がっても深くは浸透しない。だからこそ、この二つを両輪として進めていくことが大切だと思っています。

家庭内DVやデートDV、夫婦関係や親子関係の問題、学校でのいじめ、職場でのパワハラやセクハラ…..。今の社会にある多くの課題は、突き詰めると「人と人との関係」から生まれているものです。

言葉にすることの大切さを、社会全体で共有していかなければ、問題は増えていく一方です。

だからこそ、「ヘルシーな関係は、努力して築けるもの」「察するのではなく、ちゃんと言葉にすること」、そうした価値観を、カードづくりと並行して広げていきたいです。

― 世界的にも課題になっていますが、インターネットが普及したことで、対面で会話をする機会が減っています。特に若い世代では、その傾向が強まっていますよね。だからこそ、会話をすることの大切さを伝えていくことは大切ですね。本日はありがとうございました。

株式会社セキララカードについてはこちら▼

https://sekiraracard.com/

【2026年版】安心して使えるノントキシック&ナチュラル潤滑剤(ルーブ)おすすめ5選

Hummingがセレクトする、ナチュラル&ノントキシック潤滑剤

潤滑剤(ルーブ)は、特別なときのためだけのものではありません。

それは、自分の体の声に耳を傾け、心地よさを取り戻すためのアイテム。

おすすめ記事:性生活の改善ヒント:セックスで「自分が本当に楽しめること」を見つける方法

乾燥や違和感を「仕方ないもの」と我慢するのではなく、

「どうすれば、もっと安心できる?」と問いかけてみる。

Hummingは、そんな小さな選択を応援したいと考えています。

今回セレクトしたのは、

✔ ナチュラル

✔ ノントキシック

✔ フェムケア視点で安心して使える

そんな基準を大切にした潤滑剤たちです。

潤滑剤(ルーブ)は、安全で自然な成分で作られていれば、心と体の両方にやさしいセルフケアアイテムになります。

前戯や優しいマッサージ、エロゲンゾーンへのタッチなど、さまざまなシーンで使えるだけでなく、成分によっては感度を高めたり、心地よさを深めたり、乾燥や痛み、炎症を和らげる助けにもなります。

なぜ「ナチュラルルーブ」を選ぶの?

ナチュラルな潤滑剤を選ぶことは、自分の体をいたわる選択であると同時に、環境にも配慮した選択です。

特に重要なのが pHバランス。

潤滑剤は、私たちの体の自然なpH値に近いことがとても大切です。理想的にはpH4.5前後が望ましく、これにより膣内環境の乱れや感染症のリスクを減らすことができます。

ナチュラルルーブは、多くの場合、

⇒ 刺激の強い化学成分

⇒ 合成香料

⇒ 人工保存料

を含まず、アレルギーやかゆみ、違和感が起きにくいのが特徴です。

アロエベラやココナッツオイルなど、保湿・鎮静作用のある植物由来成分が使われているものも多く、膣の健康をサポートしてくれます。

さらに、環境面でも、生分解性の高い原料やエコなパッケージを採用しているブランドが多く、「動物実験なし」を掲げている点も魅力です。

Hummingのセレクト基準

Hummingでは、以下のポイントを重視して商品を選んでいます。

- 体のpHバランスに配慮していること

- 刺激の強い化学成分・合成香料を使っていないこと

- 植物由来・オーガニック成分を中心にしていること

- ブランドの姿勢(倫理性・サステナビリティ)

「安心して、続けて使えるかどうか」を何より大切にしています。

① The Natural Love Company

特徴| 有機成分99.2%配合

成分| アロエベラ、精製水

値段| ¥6,300

こんな人におすすめ

- はじめてナチュラルルーブを使う

- 水性でクセのない使用感が好き

- 成分の透明性を重視したい

Simply Lubeは、水性タイプのパーソナルルーブで、感度と心地よさを高めることを目的としながらも、一般的な潤滑剤に含まれがちな刺激成分を排除しています。

99.2%がオーガニック成分で、鎮静作用のあるアロエベラを配合。水性・トイセーフ・ヴィーガン認証・コンドーム対応と、安心して使える条件が揃った一本です。

② Foria

CBD Intimacy Sex Oil (CBDインティマシーセックスオイル)

特徴| 原料はわずか2つのみ

成分| オーガニックMCTココナッツオイル、ブロードスペクトラムCBD

値段| ¥6,899

こんな人におすすめ

- リラックスしながら親密さを深めたい

- 感覚の「緊張」をゆるめたい

- オイルタイプが好み

ForiaのCBDルーブ&セックスオイルは、極限までシンプルな処方が特徴。

オーガニックココナッツオイルと、USDA認証・再生農法で育てられたヘンプ由来CBDのみを使用しています。

レビューでも、「感度が高まった」「リラックスできた」といった声が多く、心身をゆるめながら親密さを深めたい人におすすめです。

※オイルベースのため、ラテックス製コンドームとの併用には注意が必要です。

③ The Honey Pot Company

Organic Moisturizing Water-Based Lubricant (オーガニック保湿水性潤滑剤)

特徴| 膣環境をサポートするpHバランス設計

成分| オーガニックアガベエキス、カモミール

値段| ¥2200

こんな人におすすめ

- 乾燥が気になる

- 膣環境(pH)を大切にしたい

- 毎日のフェムケアの延長で使いたい

乾燥を感じたときに手に取りたい、やさしいハーバルウォータールーブ。

刺激になる添加物や香料は一切使わず、オーガニック処方で作られています。

保湿力のあるアガベと、心を落ち着かせるカモミール配合で、 「ベッドルームの中でも外でも、自分に自信を持てる感覚」を大切にしたい人に。

④ Package Free

Radiant Love Lube (ラディアントラブ潤滑剤)

特徴| パラベン・石油由来成分・グリセリン不使用

成分| ホホバオイル、バニラオイル、シナモンオイル

値段| ¥5200

こんな人におすすめ

- 成分も香りも、とことん自然派

- マッサージや前戯にも使いたい

- サステナブルな選択をしたい

Living Libationsによるこのルーブは、100%ナチュラルなオイルベース。

パラベンや石油由来成分、グリセリンを使わず、官能的で温かみのある香りが特徴です。

伸びがよく、食べられるほど安全な成分で作られているため、マッサージや前戯にもぴったり。 サステナブルなライフスタイルを大切にする人にもおすすめです。

⑤ La Nua

Watermelon Mint Water-Based Lubricant (スイカミント風味の水性潤滑剤)

特徴| 植物由来・爽やかな香り

成分| ケルプ(海藻)、クエン酸

値段| ¥4000

こんな人におすすめ

- 軽やかな使い心地が好き

- フレーバー付きルーブに興味がある

- デザイン性も大切にしたい

La Nuaのウォーターベースルーブは、クリーンでナチュラルな原料を使用。

スイカ&ミントのフレーバーがさっぱりと心地よく、使用感も軽やかです。

フロストガラスのボトルと竹製キャップという、美しさとサステナビリティを両立したデザインも魅力。 「使う時間そのものを大切にしたい人」にぴったりの一本です。

まとめ|自分の体にやさしい選択が、心地よさを育てる

潤滑剤を選ぶことは、「快感を足す」こと以上に、自分の体を信頼する練習なのかもしれません。

無理をしない。

我慢しない。

比べない。

その人の体、その人のタイミングに合った心地よさを、安心できる選択肢の中から見つけていく。

Hummingはこれからも、「静かだけれど、確かなフェムケア」を届けていきます。

子どもがいる家庭で、カップルはどうやって親密さを保てばいい?

子どもがいると「二人の時間」がなくなるのは自然なこと

親になってから、パートナーとの親密さが減ったと感じるカップルは少なくありません。

けれどその原因は、愛情や魅力、欲求がなくなったからではないことがほとんどです。

多くの場合、一番の変化は「プライバシーの喪失」です。

おすすめ記事:性生活の改善ヒント:セックスで「自分が本当に楽しめること」を見つける方法

子どもが家にいることで、以前は二人だけのものだった空間や時間が共有されるようになります。「近くに誰かがいるかもしれない」という感覚が続くと、心も体も無意識に緊張し、親密さに身を委ねにくくなります。

これは、関係がうまくいっていないサインではありません。

子育てという、とても自然な環境の変化なのです。

なぜプライバシーは親密さにとって大切なのか

性的な親密さには、時間や機会だけでなく、心理的な安心感が必要です。

プライバシーが不安定だと、脳や神経は常に「警戒モード」に入ります。

この小さな緊張が積み重なることで、

- 今この瞬間に集中できない

- 遊び心やつながりを感じにくい

- 行為が急ぎ足になったり、避けられるようになる

といった状態が起こりやすくなります。

その結果、「もう欲求がなくなったのかも」と誤解してしまうこともありますが、実際には欲求ではなく環境が合っていないだけというケースが非常に多いのです。

乳児・幼児期|予測できる「小さな時間」をつくる

赤ちゃんや幼児がいる時期は、疲労と予測不能さがプライバシーの最大の壁になります。

いつ起きるかわからない、常に気が抜けない、それは当然のことです。

この時期に大切なのは、予測可能性。

- お昼寝中

- 早めの就寝後

- 数分でも「触れ合う時間」を決める

こうした短くても意図的な時間が、親密さをつなぎ止めてくれます。

また、「性行為はこうあるべき」という期待を手放すことも重要です。

短いスキンシップや安心できる触れ合いだけでも、関係は保たれます。

幼児期後半|やさしい境界線をつくる

子どもが成長し、好奇心が強くなると、「入ってこられるかも」という不安が増えてきます。

この時期は、大人の空間にやさしい境界線をつくることが助けになります。

- ノックを教える

- 寝る前のルーティンを整える

- 「今は大人の時間だよ」とシンプルに伝える

大切なのは、恥や罪悪感を与えないこと。

境界線がはっきりすると、親自身の緊張も自然と和らぎます。

小学生期|プライバシーの再定義

子どもが成長すると、夜更かしや自室での時間が増えます。

物理的には離れていても、「聞こえていないか」「気づかれていないか」という不安が残りがちです。

この時期に必要なのは、完璧なプライバシーを求めないこと。

完全な静けさや確実性は、現実的ではありません。