【本レビュー】私たちが背負う重さ:『Wild』を読んでの個人的な感想

ときどき、心に引っかき傷を残していくような本に出会うことがあります。私にとって、シェリル・ストレイドの『Wild』がまさにそれでした。

一見、私には関係ないように思えるかもしれません。私は結婚したこともないし、母は健在で、ドラッグやアルコールに苦しんだ経験もありません。でも、シェリルの混乱に満ちた、無防備で、生々しい人生の意味を探す旅が、思いがけず私の深い部分に触れてしまったのです。正直に言うと、その感情に出会いたくなかった。

物語は、シェリルが母の死と向き合うところから始まります。彼女はまだ22歳、ようやく大人になろうとしていた頃、最も大切な存在が、がんによって突然奪われようとしていたのです。

「私は22歳だった。彼女が私を妊娠したのも同じ年齢だった。私が彼女の人生に現れたその時に、彼女は私の人生から去ろうとしていた」

母娘の関係は、たとえ健全であっても常に複雑です。説明のつかない、繊細でややこしい感情が、あなただけの記憶に結びついて織り込まれているようなもの。私は母を愛しています。でも、近しいと感じたことはあまりありません。母親と“親友”のような関係を築いている友人たちが、少しうらやましかった。

でも、その距離が私にくれたものもあります。それは、強さや自立心。そして、孤独の中でしか育まれない、静かな平穏。

シェリルと母親との関係もまた、複雑でありながら、深い愛に支えられていました。暴力的な夫と別れた母は、3人の子どもを一人で育てあげます。その後パートナーも見つけ、厳しい暮らしの中でも「あなたは愛されている」と伝え続けました。その静かで確かな愛が、シェリルの世界の土台だったのです。

母の病がわかると、事態はあまりにも早く進行しました。その衰え方は、残酷で容赦がなかったのです。生き生きとして笑っていた母が、少しずつその光を失っていく姿を見ることは、運命に何度も背後から刺されているような苦しみだったのです。

そして母が最期の息を引き取ったとき、シェリルはそばにいませんでした。彼女は弟と妹に、病院に来るよう説得していたのです。きっと最後になるかもしれないから、と。でも、彼らは恐怖と拒絶感に縛られて、来ることができなかったのです。ようやく全員が病院に来たときには、すでに母は亡くなっていました。

その出来事が、彼女を完全に打ちのめしました。深い悲しみが彼女を飲み込み、浮気をし、ドラッグやアルコールに逃げ、自己破壊のスパイラルに陥っていきます。深い喪失をどう処理していいかわからないときに、多くの人がたどる道でもあります。尊厳も、アイデンティティも失い、彼女は「やり直す」ことを選びました。その手段が、米国西海岸を縦断する過酷なハイキングコース「パシフィック・クレスト・トレイル(PCT)」だったのです。

最初は、「ちょっと大げさじゃない?」と思いました。失恋や人生のどん底を癒す手段が、荒野を一人で3か月も歩くこと?いかにも主人公気取りだな、とすら感じました。

もちろん、心が傷ついたときに旅に出る人はたくさんいます。新しい趣味を始める人も。でも、トレーニングもろくにせず、国内でもっとも過酷なハイキングに挑むなんて、無謀にしか見えませんでした。

案の定、準備不足は明らかでした。重すぎて持ち上げられないバックパックに「モンスター」と名付け、靴のサイズも小さすぎて、すぐに足が血だらけに。読んでいて「なんでそんなこともわからないの?」と呆れてしまったほどです。

でも、もしかするとその無鉄砲さこそが、彼女の内面を表していたのかもしれません。彼女はとにかく、自分を縛るすべてから逃げ出したかった。冷静な判断なんてできる状態ではなかった。ただ、何かを変えたかった。

それでも彼女は、歩き続けました。絶望、涙、後悔、あらゆる感情に飲まれながらも、足を止めなかったのです。なぜならこれは、自分に誓った旅だったから。

ここで、私の中の何かが変わりました。

シェリルは、自分を美化しようとしません。むしろ正反対。怒りっぽくて、無計画で、性に奔放で、心がごちゃごちゃ。でも、それって誰しもが一度は経験する姿ではないでしょうか。もしかすると、あなたも今その途中かもしれない。

道中、彼女はさまざまな人に出会います。温かい言葉、ちょっとした食べ物、乗せてもらった車。ほんの小さな助けが、彼女の壊れかけていた「人への信頼」を少しずつ修復していきます。どん底のときに手を差し伸べてくれる存在は、どんなに短い出会いでも、永遠に心に残ります。

彼女がサイズの合わない登山靴を崖から投げ捨てる場面があります。それは象徴的な瞬間でした。もう必要のない自分を手放して、本当の自分に少しずつ近づいていく。それは物理的な軽さだけではなく、心の重荷を下ろしていく過程でもありました。

『Wild』の魅力は、彼女が特別な人ではなかったこと。ハイキングのプロでもなければ、人生をうまく生きていたわけでもない。ただ、自分の人生を立て直したいと願った、ひとりの壊れた女性だったのです。

私自身、ずっと自分で自分を守らなければならない人生を送ってきました。だからこそ、彼女の物語には静かに共鳴しました。私たちは時に、自分を守るあまり、大切な人を傷つけてしまいます。そして、自分自身が傷ついて初めて、愛はちゃんとそばにあったんだと気づくことがあります。

「カリフォルニアが、絹のヴェールのように私の後ろに流れていった。もう自分がバカだとは思わなかったし、“最強のアマゾネス”でもなかった。ただ、私は強くて、謙虚で、自分の内側にちゃんと集まっていた。私も、この世界でちゃんと安全なんだと思えた。」

限界まで自分を追い込むと、謙虚さを思い出します。汗をかき、血を流し、痛みを感じる。それは不快だけど、確かに“生きている”という感覚です。

人から「すごいね」「タフだね」と言われることがありますが、私自身はそんなふうに思ったことはありません。ただ、何度も転びながら立ち上がった、それだけです。

人は痛みに耐えたくないから、自分を変える旅に出ることを恐れます。でもその不快さこそが、感謝や優しさ、謙虚さを教えてくれるのです。

人生は一直線ではありません。失敗し、立ち止まり、道を修正しながら、ようやく「信じられる自分」に近づいていく。シェリルはそれをやったのです。理由がわからなくても、自分を信じて歩き出し、歩き続けました。

彼女は3か月におよぶ長い旅の果てに、オレゴン州の「ブリッジ・オブ・ザ・ゴッズ」にたどり着きました。白いベンチに腰を下ろし、水面を見つめながら、そっとこうつぶやきました。

「それを、ただ“そうあるもの”として受け入れるって、なんて野生的(Wild)なんだろう。」

人と触れ合うことってどうして重要なの?

デジタル化がますます進む現代において、私たちにとって最も大切なつながりの一つである「人との触れ合い」が、日常から静かに消えつつあります。安心感のあるハグ、肩に手を添えるしぐさ、信頼する人とそっと寄り添う――こうした身体的な接触は、私たちの心の健康や「人とつながっている」という感覚に大きな役割を果たしています。しかし昨今、社会的な慣習や文化の変化、そしてパンデミックの長期的な影響によって、安心して触れ合える機会が著しく減少しています。この自分でも気づかないうちに広がる喪失感は、たとえ人に囲まれていても、私たちに孤独感をもたらしています

「触れること」の科学的根拠

人が「触れ合い」を必要とするという研究は数多く存在します。発達の観点から言えば、人間の赤ちゃんは文字通り、触れてもらわないと生きていくことができません。出生直後の肌と肌の接触は、新生児の体温、心拍、呼吸を安定させ、泣く回数を減らすことが示されています。母親もリラックスホルモンやオキシトシンの分泌などが促進されます。

かつてルーマニアの孤児院で行われた研究では、十分なスキンシップを受けられなかった子どもたちのコルチゾール値や成長の度合いが著しく低かったことが報告されました。

また、心理学者ハーロウの有名な実験では、ワイヤー製の母猿と布製の母猿を用意し、赤ちゃん猿が餌を与えてくれるワイヤー母よりも、ぬくもりのある布母に強い愛着を示すことが明らかになりました。生きるために食事は必要ですが、私たちが「人として生きる」ためには触れ合いが不可欠なのです。

その後の研究でも、触れ合いの欠如が不安、うつ、ストレスなどの悪化と強く関係していることが分かっています。触れ合いは神経を鎮め、心拍数を下げ、血圧やストレスホルモンであるコルチゾールを下げてくれます。また、愛着や信頼を高めるホルモン「オキシトシン」も促されます。

PETスキャンを用いた研究では、手を握ってもらうだけで脳のストレス反応が鎮まり、その効果は愛する人との接触の方が大きいものの、見知らぬ人との触れ合いでも有効であることが分かっています。

また、触れ合いは私たちの神経回路にまで影響していると考えられています。触れ合いが不足している人は免疫疾患を抱えるリスクが高まることも分かっています。皮肉なことに、パンデミックのように免疫が試される状況でこそ、本来その機能を支えるはずの触れ合いが最も不足してしまうのです。

触れ合いを日常で増やすには

人との触れ合いがとても重要であることは明らかですが、では実際にどうやってその機会を増やせばいいのでしょうか?たとえ家族や“同じ空間で過ごす人”が身近にいたとしても、パンデミック以前に比べて触れ合いの機会が減っているのは確かです。

研究によると、接触することによるセラピー効果をもっとも効果的に得る方法のひとつがマッサージです。マッサージは、うつ症状の軽減、集中力の向上、免疫機能の強化などに効果があることがわかっています。マッサージが苦手な人は、ネイルやペディキュアなど、触れることが含まれるスパ体験も代わりになるかもしれません。

また、ペットとのふれあいも、人とのタッチに近い効果を持つことがわかっています。たっぷりとなでてあげる時間を持つことで、ストレス緩和につながります。さらに、重みのあるブランケット(加重ブランケット)は人間の手ではないものの、神経系を落ち着かせるという点で同様の効果を持つとされています。前述の実験で登場する赤ちゃん猿になったつもりで、安心感を得てみてください。

相手からの同意が大前提

最後に大切なポイントをひとつ。それは「触れ合いには必ず同意が必要だ」ということです。自分が触れ合いを強く求めているからといって、他人にその提供を強制することはできません。誰かに無理に触れ合いを求めるのは決して正しいことではありませんし、相手が応じなければならない義務もありません。

特に子どもたちにとっては、自分の身体的な境界線を守る大切さを学ぶ機会にもなります。おじいちゃん・おばあちゃんががっかりするかもしれませんが、それでもこの「同意」の大切さを子どもに教えることは、それだけの価値があります。

涙活(るいかつ)──涙がくれる、心のデトックス

感情が高ぶると、私はいつも涙が出てしまいます。でも子どもの頃は、泣くたびに叱られていたので、いつの間にか「泣くことは弱さの証」だと思うようになりました。それから長い間、人前で涙を見せないようにしてきました。

でも、人生でとてもつらい出来事が起きたとき、もう我慢できなくなりました。チームミーティングの最中、私は思わず泣き崩れてしまったのです。驚いたことに、当時の上司はその場を穏やかに受け止めてくれました。そしてそのとき私が感じたのは、恥ずかしさではなく「安堵」でした。

ずっと心に重くのしかかっていたものが、涙とともに少し軽くなったように感じました。思考は鈍り、やる気も失っていた私にとって、泣くことで少しだけ前が見えるようになったのです。

もちろん、涙が問題を解決してくれるわけではありません。でも、心を整えて、また一歩踏み出す力をくれる。何より、「自分は人間なんだ」と思い出させてくれます。それだけで、十分な意味があると思うのです。

涙活ってなに?

忙しさやプレッシャーに追われる毎日。人はつい、自分の感情にフタをしてしまいがちです。泣きたいのに泣けない、弱音を吐けない──そんなときに、心をそっとゆるめてくれるのが「涙活(るいかつ)」です。

「涙活」とは、意識的に涙を流すことで、ストレスを和らげ、心のデトックスを図る活動のこと。

映画を観たり、感動的な話を読んだり、人と深く語り合ったりして、涙を誘う時間をあえて設けます。2013年頃から日本で広まり、企業の研修やワークショップに導入されることもあります。

涙がもたらす驚きの効果

涙は単なる感情の表れではなく、科学的にも心身に良い影響があることがわかっています。

- ストレスホルモンを排出する

情動による涙には、ストレスホルモン(コルチゾールなど)を体外に排出する働きがあるとされています。 - 副交感神経が優位になり、リラックスモードへ

涙を流すと、副交感神経が優位になり、身体が自然と休息モードに。呼吸も落ち着き、緊張がほぐれます。 - 感情の解放で「自分らしさ」を取り戻す

泣くことで抑えていた感情に気づき、認めてあげられる。これは、自分自身との関係性を回復する第一歩です。

涙活のやり方

涙活は特別な道具や場所がなくても始められます。以下はおすすめの方法です:

- 感動系の映画・ドキュメンタリーを観る

自分の感情に重ねやすい作品を選ぶと、自然と涙があふれてきます。おすすめは『そして父になる』『湯を沸かすほどの熱い愛』『クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶモーレツ!オトナ帝国の逆襲』など。 - 「泣ける話」や手紙を読む・書く

誰かへの感謝を手紙に書いたり、昔の自分宛に手紙を書くと、思わぬ感情があふれることも。 - 涙活イベントに参加する

最近では「涙活セミナー」「涙シェア会」など、他人と一緒に涙を流す体験型のイベントも増えています。共感による癒やしの効果も得られます。

涙を我慢しがちな人へ

「泣くこと=弱さ」と思われがちな文化もありますが、涙は自然な感情の表れであり、むしろそれを受け止める強さが必要です。泣くことで、心のモヤモヤが少しずつ流されていきます。

たとえ涙がポロっと一粒でも、それはあなたの心が自分を守ろうとしている証拠。

最後に──涙は、心のマッサージ

涙活は、自分を甘やかすのではなく、自分にやさしく向き合う時間です。

強くあろうと頑張る毎日だからこそ、ほんのひととき、自分をゆるめてあげることも大切。

「最近、泣いてないな」と思ったら、ぜひ涙活、してみてください。

オンラインスロットのRTPとボラティリティを分かりやすく解説

オンラインスロットのRTPとボラティリティとは

オンラインスロットで遊ぶ際に重要な概念がRTPとボラティリティです。これらの数値を理解することで、より賢いゲーム選択ができるようになります。どちらもスロットゲームの特性を表す指標として使われています。プレイヤーはこれらの情報を活用して自分の遊び方に合ったスロットを見つけることができます。

RTP(Return to Player)とは

RTPは「プレイヤーへの還元率」を意味する重要な指標です。この数値は、長期間にわたってプレイヤーに戻される賭け金の割合を示しています。例えば、RTP96%のスロットでは、理論上1万円賭けた場合に9600円が戻ってくることになります。実際の結果は短期間では大きく変動しますが、長期的にはこの数値に近づきます。

RTPの一般的な範囲

- 高RTP:96%以上

- 標準RTP:94-96%

- 低RTP:94%未満

多くのオンラインカジノでは、各スロットのRTP情報が公開されています。katsuoncasi.comなどの信頼できるカジノサイトでは、ゲーム情報でRTPを確認できます。プレイヤーはゲーム選択の際にこの数値を参考にすることができます。

ボラティリティ(変動性)の種類

ボラティリティは、スロットの勝利パターンと配当の大きさを表す指標です。この要素により、ゲームプレイの体験が大きく変わります。ボラティリティには主に3つのタイプがあります。

低ボラティリティスロット

低ボラティリティのスロットは、小さな勝利が頻繁に発生する特徴があります。配当額は控えめですが、勝利の頻度が高いため、長時間プレイを楽しめます。バンクロールを長持ちさせたいプレイヤーに適しています。資金管理を重視する初心者プレイヤーにもおすすめです。

中ボラティリティスロット

中ボラティリティのスロットは、勝利頻度と配当額のバランスが取れています。適度な頻度で中程度の勝利が期待できます。多くのプレイヤーが好む設定となっています。リスクとリターンの両方を求めるプレイヤーに最適です。

高ボラティリティスロット

高ボラティリティのスロットは、大きな配当を狙えますが勝利頻度は低くなります。長時間勝利がない場合もありますが、当たった時の配当は非常に大きくなる可能性があります。一攫千金を狙いたいプレイヤーに向いています。十分な資金と忍耐力が必要です。

RTPとボラティリティの関係

RTPとボラティリティは独立した指標ですが、組み合わせて考えることが重要です。高RTPでも高ボラティリティのスロットでは、短期間で大きな損失を被る可能性があります。低RTPでも低ボラティリティなら、長時間楽しむことができます。

プレイヤーは自分の予算とプレイスタイルに合わせてこれらの組み合わせを選ぶ必要があります。

ゲーム選択のポイント

予算別おすすめ設定

- 少額予算:高RTP + 低ボラティリティ

- 中程度予算:高RTP + 中ボラティリティ

- 大きな予算:任意のRTP + 高ボラティリティ

プレイスタイル別選択

- 長時間プレイ:低〜中ボラティリティ

- 短時間で大勝負:高ボラティリティ

- 安定したプレイ:高RTP重視

実際のゲームプレイでの活用方法

スロット選択時には、まずRTPを確認します。96%以上のスロットを優先的に選ぶことをおすすめします。次にボラティリティを確認して、自分の資金とプレイ時間に合わせて選択します。

短時間しかプレイできない場合は、低〜中ボラティリティのスロットが適しています。十分な時間と資金がある場合は、高ボラティリティスロットで大きな勝利を狙うことも可能です。

これらの指標を理解することで、より戦略的なスロットプレイが可能になります。運だけでなく、データに基づいた選択ができるようになります。自分に合ったスロットを見つけて、楽しいゲーム体験を得ることができます。

直感的な意思決定の力

情報過多の時代に生きる今、私たちは「決断疲れ」や「決断の麻痺」に陥りがちです。道に迷うことがなくなったのは、常にGPSが手元にあるから。金曜のデート相手を見つけるのも、ベッドやソファから出ずに済む時代。でも、選択肢は無限にあります。

たとえば、パーティー用のブーツが欲しい?サイズぴったりで火曜までに届く商品が、なんと48,976足もあるのです。

これでは、自分の「内なる声」とのつながりが弱くなるのも無理はありません。

ですが、幸いにも、直感と深くつながり、それを人々に教えることを仕事にしている人たちがいます。たとえば、トランスフォーメーショナル・コーチでエネルギーヒーラー、そして〈Forward with Grace〉の創設者でもあるグレース・エモンズさんは、良くない思考パターンを手放し、内なる“羊飼い”と向き合う方法を探求してきました。

直感的な意思決定って、どんな感覚?

「直感的な意思決定とは、“なぜそれが正しい選択なのか説明できなくても、心の奥でそれだと分かる”感覚に従うこと。

最初に“なんとなく”感じることがあったり、理由は分からないけど“ただ分かる”ということもあります。それが、あなたの直感が語りかけているサインなんです。」とエモンズさんは言います。

ただし、これは簡単なことではありません。

「直感を“スピリチュアルすぎる”と否定する人もいますが、実は直感は、“論理的思考”“権威による知識”“経験による知識”と並ぶ、認知科学においても認められた“4つの知の方法”のひとつなんです。」

ハーバード・ビジネス・レビューの調査によれば、トップCEOたちの85%が、重要な意思決定を直感で下していることも分かっています。

つまり、CEOのように直感を信じることが、実はパワフルな選択方法なのです。

潜在意識は、膨大な情報を処理している

「私たちの潜在意識は、意識的に把握しているよりも27,500倍も多くの情報を処理しています。

その情報を分析し、最適な選択肢を“直感”という形で、まるで銀のトレーに乗せて差し出してくれているのです。」

成功する直感的意思決定の例

- 紙面上は最高でも、心が乗らない仕事のオファーを断る

→ 数ヶ月後にその会社が倒産。直感が正しかった! - 論理では説明できないけど「この人だ」と感じる恋人と出会う

→ 直感が導く深い結びつき。 - 怖いけどワクワクする転居や新しい挑戦にYESと言う

→ 「不安」と「直感」を見極める力が大きな変化を生む。

直感力を高めるトレーニング方法

「最初は小さなことから始めて、自信を育ててください」とエモンズさんはアドバイスします。

- 例:どちらのレストランに行くか、あの服を買うか、直感に聞いてみる

- 自分の“直感のサイン”を感じ取り、その結果を確認することで精度が上がる

慣れてきたら、より大きな決断(パートナー選び、投資、引越しなど)に応用する

直感は、スピリチュアルな“ひらめき”ではなく、自分の深い部分が集めたデータによる「静かな提案」です。

その声に耳を傾けることで、自分の人生に信頼が生まれ、もっと自由に選択できるようになるのです。

些細なことにイライラ…HSP気質な私のストレス攻略法

「何でもかんでもストレス」になる性格

私はいわゆるHSPだと思います。

基本的に、何でもかんでもストレスに感じやすい性格。

誰かのちょっとした素振りや声色、何気ない一言が、のどに刺さった魚の小骨みたいに、地味にずーっと心に残り続けるんですよね。

相手はもう忘れているような些細なことでも、私の中では延々とリピート再生されて、気がつくとその場面をぐるぐると思い返している。

それが知り合いに対してだけでなく、街ですれ違う人、電車で乗り合わせた人、カフェで隣になった人。

そんな、もう二度と会わないかもしれない人のことまで、いちいち気になってしまうんですよね。

そんなだから、自分の言動にも厳しくなります。

相手が不快にならないよう、場の空気を悪くしないよう、いろいろ細かいところに気を遣うわけで、そりゃもう毎日気疲れですよね。

ましてや、相手がそれに気づかない、無下にする、当たり前のような態度を取るなど、思いやりに欠ける言動をされると、そのストレスは一気に膨らみます。

道を譲ったこちらに、目もくれずに電話に夢中になる人や、電車の座席で、荷物も体もギュッと縮めて座るこちらに、スマホを操作する肘をガンガンぶつけてくる人とか。

そんな場面に出くわすと「こっちの気も知らないで…!」と勝手にイライラしてしまうんですよね。

自分でも嫌になっちゃう。

そして、そんな私の様子を見て、周りが言うのは「気にしすぎ」の一言。

そう言われるたび「そんなこたぁ、分かってるんですよ」と、いつも心の中で言い返します。

諦めの境地、性格は変えるものではない

だから、おおらかに、鈍感に生きていけたらどんなにラクだろうと何度思ったことか。

イライラを感じるたびに「気にしない気にしない」とか、「私だって同じような言動をすることがあるじゃない」と言い聞かせ、マインドや思考回路をどうにか変えられないかと試行錯誤した時期もあります。

でも、30年以上この性格と付き合ってきて、はっきりわかったことがあります。

今さらこの性格を変えることは、きっとできない。

というか、そうやって無理に自分を変えようとすることが、また新たなストレスになるんですよね。「なんでいつまでも変われないんだろう」と自分を責めるループに入ってしまって、結局二重に苦しくなる。

だから最近は、その代わりにこういうイライラや感情を、上手く処理してコントロールすることに重きを置くようになりました。

完全にストレスを断ち切ることはどうやっても無理、でも感じたストレスとどう向き合うか、どうやって消化するかは工夫できるはず。そう考えを切り替えたら、少し心が軽くなりました。

性格は変えるものではなく、上手く付き合うもの。

やっとそう思えるようになってきました。

そもそも、この性格で「生きづらさ」を感じる場面は恐ろしくたくさんあるけど、もちろん長所になる場面もあるわけです。

細かなところまで気がつくから防げるミスがあるし、仕事が丁寧とか思慮深いと言われることもある。そうやって見てくれてる人だってちゃんといる。

そう思うとなおさら、性格を変えることに固執しても意味がないようにも思えてくるんですよね。

自分の感じ方や受け止め方を否定せず、「自分は自分」と思ってあげること。

そのうえで、生きづらいと感じる瞬間をいかに減らせるか、逆に、自分の性質に胸を張れる瞬間をどれだけ増やせるかを考えることが、結局は一番ラクな生き方に繋がると思うのです。

ストレスと付き合うには、一旦切り離す

そうしていい意味で諦めの境地に至った今、ストレスやモヤモヤと向き合うために、私が大事にしている習慣があります。

それが「書き出すこと」です。

イライラやモヤモヤって、それに振り回されているうちは何も生み出さないし、害でしかありません。でも、グッと立ち止まって一度冷静に見つめてみると、実はいろんな気づきが詰まっていることも多々あります。

ただ、頭の中だけで考えていると、どうしてもネガティブな方向に飲まれたり、同じところを堂々巡りしてしまいがち。

そんなとき、書くことの一番の効用は、自分の内側を一歩引いた目で見つめ直せることです。

「なんでそう感じたんだろう」「いつもこのパターンかも」「私にはこういう傾向があるのかも」「これが嫌だと思っていたけど、根っこは違うところにあるのかも」

そうやって自分の感情を分析しながら、文章として吐き出すだけで、ちょっと心が落ち着くんですよね。

もちろん、書き出したからといって、現状が何かすぐに解決するわけではありません。むしろ、何も解決しないことのほうが多いです。

でも、文字にして外に出すだけで、自分の中でグルグル渦巻いていた感情が、ほんのちょっとだけ他人事のように、距離を取って見られるようになる。そんな不思議な効果があるのです。

さらに、そうやって言語化した内容を、こういうエッセイや趣味で書いているnoteなどで人に見せると、思いがけず共感してもらえることもあります。

「私もそう思ってました」「まさにそれです」なんてコメントをもらうと、自分だけじゃなかったとか、誰かの気持ちを代弁できたと思えて、いつの間にかストレスも一緒に消化されていく感覚があります。

でも、いつも人様に見せられるような、よそ行きの文章に昇華できるわけではありません。

どうにも整理がつかないときや、どす黒い気持ちや汚い言葉しか浮かんでこないときもあります。

そんなときは、誰にも見せない「吐き出し用ノート」に殴り書きすることもあります。このノートは私にとって、とにかく自分の本音をストレートにぶつけられる安全地帯、シェルターのような場所です。

どす黒い感情も、乱暴な言葉も、すべてOK。ただひたすら自分の本音に耳を傾けて、吐き出すだけの時間――それが私にとっての“ご自愛”になるんですよね。

普段、細かなところまで気を遣いまくる分、何も気を遣わず「”雑”で居られる場所」をつくっておくことは、思っている以上に心を守ってくれています。

(実際、割合でいえば外に出せるエッセイが2、誰にも見せられない吐き出しノートに書くのが8くらいなので、このノートは私にとってかなり重要なストレス発散法です。)

ストレスと付き合うには、自分の「王道」を心得ておく

考えてみれば、書き出すことは昔から無意識にやっていました。学生時代の日記から始まって、何となく思ったことをメモしたり、感情をぶつけるように文字にしたり。

でも、それが自分に一番合う方法だと気づけたのは、実は最近のことなんです。

ストレス解消法といえば、SNSを見ていると本当にいろいろなアイデアが流れてきます。「運動が一番」「アロマを焚くといい」「とにかく寝るのが最強」など、どれも効果がありそうだし、たまに参考にして試してみることもあります。

けれど、誰かの“正解”がそのまま自分にも合うかというと、必ずしもそうとは限らない。

逆にいえば、私が最終的に行きついたのは「書くこと」だけど、それも皆さん全員に効くとは限りません。

いろいろと新しい方法を試すのは大切ですが、同じくらい、自分に合った「王道」のストレス対処法をきちんと知っておくことも大切です。

それが運動でも、瞑想でも、書くことでも、食べることでも、自分に合っていれば何だっていい。

だから、今日も自分なりのやり方で、心に積もった小さな石たちを一つずつ片づけていこうと思います。

怒りの感情を発散する「アンガールーム」は効果的?

アンガールームは、物を壊すことでストレスや怒りを発散するための空間です。

「安全でコントロールされた環境で怒りを表現することで、感情を解放し、ストレスを軽減できる」といった考えに基づいています。

近年では、ちょっとしたレクリエーションや“セルフセラピー”として人気を集めています。

「思いっきり壊してスッキリする」「誰にも迷惑をかけずに発散できる」といった気軽なイメージもあるでしょう。

ですが、メンタルヘルスの研究によると、こうした“怒りの発散”は必ずしも心に良いとは限らないことが分かってきています。

たしかに、アンガールームは安全な環境で怒りを外に出す手段ではありますが、

怒りを物理的に爆発させる行為は、逆に怒りの感情を強化し、悪化させてしまう可能性があるのです。

“カタルシス効果(すっきりする解放感)”があるように思えても、実際にはそうならないことが多く、 むしろ怒りの習慣化や依存的な行動につながることもあります。

アンガールームはどのように機能するの?

アンガールーム(怒りの部屋)では、決められた時間内に壊してもいい物が用意されており、

利用者はそれらを思いっきり破壊することができます。

壊したことに罪悪感を感じる必要もなく、後片付けも不要というのが特徴です。

では、こうしたアクティビティはストレスマネジメントとどう関係しているのでしょうか?

アンガールームは、「カタルシス理論(怒りの浄化理論)」という考え方に基づいています。

この理論によれば、人は怒りやフラストレーションを外に出すことで、その感情が軽減されるとされています。

「イライラを爆発させると、気分がスッとする」と感じる人も多いですが、

こうした行動が本当に長期的に見て健康的なストレス管理法なのか?

効果的なアンガーマネジメントになるのか?という点は、まだはっきりしていません。

たとえば「枕を叩く」「ジムで体を動かす」など、他の方法と比べた場合、どうなのでしょうか?

実のところ、アンガールームがメンタルヘルスに与える影響についての研究はまだ非常に少ないのが現状です。 ただし、近年では一部の研究者が、こうした活動の可能性を模索し始めています。

ある研究では、がん患者にVRを使った仮想の「スマッシュルーム」を体験してもらうという実験が行われました。 その結果は賛否両論で、一部の参加者は「楽しかった」と答えた一方で、

「感情をこんなに公に表現するのは好きじゃない」と感じた人もいました。

中には「物を壊すより、整理したり直したりするほうが楽しかったかもしれない」と答えた人もいたほどです。

こうした結果からも、アンガールームが人にどのような影響を与えるのかを理解するには、さらなる研究が必要だと言えるでしょう。

アンガールームが“本当に”もたらしていることとは?

アンガールームというアイデア自体は、実は昔から存在していたようなものです。

誰でも一度くらいは、「あまりにも怒って何かを壊してしまった」という経験があるのではないでしょうか。

アンガールームに関するデータはまだ少ないものの、

研究者たちは「攻撃性」「フラストレーション」「怒り」といった感情を行動に移したときに

何が起きるかについて、これまでにも調査を行ってきました。

■ 短期的な怒りの発散にはなる可能性がある

アンガールームは、一時的に強い感情を解放する手段にはなるかもしれません。

怒りやイライラを感じているとき、その緊張をどこかにぶつけることで「ちょっとスッキリした」と感じることもあるでしょう。

特にアンガールームの特徴は、身体的にかなりアクティブであるという点です。

バットを振り回したり、ガラスを割ったり、物を壁に投げつけたりすることで、

その瞬間だけは感情が解放されたように感じられるかもしれません。

■ 怒りの不健全な表現を助長する可能性も

怒りを「発散する」ことは、しばしばフラストレーションやストレスを解消する有効な手段と捉えられがちですが、

実際の研究では、身体的な攻撃や暴力によって感情を爆発させることは、怒りをむしろ悪化させるという結果が出ています。

いくつかの研究によれば、 怒りやストレス、フラストレーションを感じたときに身体的に爆発するという反応を繰り返すと、その状態が“習慣”として体に染みついてしまうのです。

一見すると逆効果に思えるかもしれませんが、ちょっと考えてみてください。

もし「怒りをぶつけると気持ちがスッキリする」という経験を何度もすれば、

次に同じような感情を抱いたときも、また攻撃的な行動を取りたくなる可能性が高くなりますよね?

それが無意識のうちに「怒り=暴力で発散」というパターンとして定着してしまうリスクがあるのです。

アンガールームは怒りを増幅させる可能性が高い

アンガールームに行くことが、実際にどんな影響を及ぼすのか——

その短期的・長期的な効果について、信頼できる研究やデータはまだほとんどありません。

しかし、現在までの研究では、「攻撃的な行動」は将来的により攻撃的な行動を引き起こす傾向があることが示されています。

ある研究では、挑発されたあとに攻撃的な行動を取った人が、たしかに直後には「少しスッキリした」と感じることがあると報告されています。

ですが、その効果は一時的なもので、 その後また怒りを感じたときに、今度はさらに攻撃的な反応を取りやすくなることが分かっています。

健康的な代替手段:アンガールームに頼らない怒りの対処法

怒りやフラストレーションの“原因”に目を向けることも重要ですが、それ以外にも、モノに当たる以外のストレスマネジメント法には効果的なものがいくつもあります。

以下のような方法は、怒りやフラストレーションを減らす助けになると科学的にも示されています。

◎ シンプルな方法

- その場を離れる・一度距離を取る(「10数える」は意外と効果的です)

- 深呼吸を意識して行う

- 瞑想やマインドフルネスを試してみる(初心者でもOK)

◎ 認知行動療法的アプローチ(副作用なく効果的)

- 漸進的筋弛緩法:体の各部位を順番にぎゅっと力を入れ、ゆっくりと緩めていくことで、身体的な緊張を解放する方法

- 認知の再構成:物事の捉え方を変えることで、怒りの感じ方をやわらげる思考法

- アサーティブトレーニング(自己表現や人間関係スキルの訓練):感情を押し殺さず、健全な関係を築くためのスキル

- 問題解決スキルの強化:すべての問題がすぐに解決できるわけではありませんが、多くのストレスは能動的な対応で減らせます

- 段階的暴露法:不安などに対して使われる方法ですが、ストレス要因に少しずつ慣れていくことで、心の負担を減らしていきます

- 怒りに関する教育:怒りの仕組みや向き合い方を学ぶことで、怒りに振り回される必要がなくなり、他人を傷つけることも避けやすくなります

- ストレスマネジメント全般の習慣化:ストレスを日常的にうまく扱う力をつけることで、外からの刺激に対しても動じにくくなります

■ アンガールームには“何かしら”のメリットはある?

では、こう思う人もいるかもしれません——

「物を壊すことで怒りが少しでも軽く感じられるなら、それって意味があることなんじゃないの?」

「ストレスが限界に達したときに試してみる価値はあるのでは?」

「土曜の夜に友達と一緒にワイワイやるレクリエーションとしては、むしろ楽しそうじゃない?」と。

たしかに、アンガールームには一定の魅力や利点も存在します。

実際、多くの人が興味を持ち、人気が高まっているのには理由があります。

正しく理解しながら楽しむのであれば、以下のようなメリットも考えられます。

● 新しいことを試したいときに

興味本位で「一度行ってみたい」と思うなら、それも立派な動機です。

軽い運動にもなりますし、ちょっと面白い話のネタにもなるかもしれません。

友達と一緒に行くことで、「こんな体験したよ!」と共有することもできます。

● 誰かと一緒に「つながる」体験として

友達やパートナーと一緒に参加することで、一緒に壊す=一緒に笑う体験になり、

ちょっとした“絆づくり”にもつながる可能性があります。

同じようなストレスを抱えている相手となら、

「分かる〜!」と笑い飛ばすきっかけにもなるかもしれません。

※ただし、その後に攻撃的な習慣がつかないように、他の健全なストレス解消法も並行して意識することが大切です。

● 純粋に「楽しい」から

研究でも、“楽しい時間を持つこと”はストレス軽減や心のバランス維持に重要であることが分かっています。

もし「物を壊すことで笑ってスカッとできる」というのであれば、

それは少なくとも、家でイライラを繰り返し反芻しているより、ずっと健全かもしれません。

前向きな気分になれるなら、一度体験してみるのもアリでしょう。

(もちろん、その後に怒りやストレスと向き合うための他の習慣も身につけていくことを忘れずに!)

瞑想をするのにベストな時間は?自分に合ったタイミングで、心と体を整えるヒント

あなたは瞑想をしていますか?

著者は、朝起きたらするようにしています。……いや、正直に言うと、「するようにがんばっている」のが本音。というのも、瞑想する前についパソコンを開いてしまったり、メールをチェックしてしまったり。気がつけば、もう他のことをしている……なんてこともしょっちゅうです。

そんな時、ふとよぎるのがこの疑問。

「瞑想って、いつするのがベストなんだろう?」

忙しい毎日の中で、つい後回しになってしまいがちな瞑想の時間。でも、どのタイミングで取り入れるかが大切だということもよく聞きます。

今回は、アメリカの記事から「瞑想はいつするのがベストか?」という問いに対するヒントをお届けします。

これを読むと、自分の生活リズムに合った瞑想スタイルがきっと見つかるはずです。

そもそも、なぜ瞑想をするの?

「心を静める」瞑想には、自分を客観的に見つめたり、ストレスの反応を減らしたりと、さまざまなメリットがあります。

瞑想アプリ「Unplug Meditation」の創設者スーズ・ヤロフ・シュワルツ氏はこう言います。

「反応するのではなく応答できるようになり、人をジャッジせずに耳を傾け、ストレスよりも優しさをもって行動できるようになります」

でも、そんな良いことづくめの瞑想も、「毎日続ける」ことが意外と難しい。特に私たち現代人の生活は、常に慌ただしいものです。

だからこそ、自分に合った「ベストなタイミング」を見つけることで、瞑想を習慣にしやすくなります。

朝の瞑想で1日が変わる

科学的にも「朝の瞑想」は続けやすいことがわかっています。

2023年の研究では、朝に瞑想をする人の方が集中度が高く、習慣として定着しやすいという結果が出ています。

アーユルヴェーダの専門家エリン・キャスパーソンさんは、「朝は一日の中で最も静かな時間。たとえ数分でも、心と体の安定につながります」と話します。

シュワルツさんも「朝を逃すと、1日を逃してしまう可能性が高い」と言い、朝の瞑想をすすめています。

朝の瞑想がもたらすもの

朝の瞑想は、自分自身の「軸」を整える時間。

「目覚めてすぐにスマホをチェックしたり、メールを開いたりするのではなく、まず自分の内側に向き合う時間を持つことで、自分らしい1日が始められます」とシュワルツさん。

私たちはつい、「他人のリクエスト」に応えることで1日が始まりがち。でも朝の静かな数分間があるだけで、「今日はこう過ごそう」と自分のペースで1日をスタートできます。

夜の瞑想で、心をしずめて眠る準備を

一方、夜の瞑想は「手放し」の時間。

1日の終わりに、心にたまったストレスやモヤモヤをリセットするのにぴったりです。

シュワルツさんいわく、「夜の瞑想は、心を落ち着かせ、深く長く眠るために効果があります」。 ただし、キャスパーソンさんは「夜は眠気もあるため、集中力が途切れてしまうこともある」と注意もしています。

夜におすすめの瞑想スタイル

1日の出来事を振り返る

感謝することを思い出す

音声ガイド付きのリラクゼーション瞑想

心と体を「おやすみモード」に切り替えるやさしい瞑想が理想的です。

実は午後の瞑想もおすすめ

午後になると、エネルギーが切れてきたり、集中力が途切れてくる人も多いはず。

そんなとき、5〜15分ほどの短い瞑想が、リフレッシュにぴったり。

キャスパーソンさんは「午後の瞑想は、コーヒーの代わりになることも」と話します。

夕方以降の予定に向けて頭をスッキリさせるのにも効果的。ガイド付きの瞑想を取り入れると、集中しやすくなります。

ただし、午後はスケジュールが詰まりがちな時間帯でもあるため、毎日決まった時間をとるのは少し難易度が高めかもしれません。

ハミング編集部5人の瞑想スタイルをご紹介

ちなみに、私たちハミング編集部でも、瞑想はちょっとしたマイブーム。

5人それぞれのスタイルをご紹介します。

永野さん(編集長):

毎朝、朝起きたらまず窓開けて、太陽光の中で10分間次女とメディテーションします。レモンとジンジャー入れたお白湯を飲んで、朝ごはんの前に便を出します!小さなメモ帳を持ち歩いて、感謝を感じたことをどんなに小さくても良いので、その都度書き留めます。夜はまた次女と一緒に10分間メディテーションします。それ以外に日中に1時間一人でメディテーションもするようにしています。

純(オペレーション):

毎朝、起きてから10分間だけ瞑想の時間をとっています。背筋を伸ばして座り、目を閉じて、ただ呼吸に意識を向けるだけ。頭の中にいろんな考えが浮かんできても、それにとらわれずに、静かに「今ここ」に戻るようにしています。この小さな習慣が、1日の始まりを落ち着いた気持ちにしてくれるんです。

さおりさん(ライター):

朝起きたら、ベッドの上でチャイルドポーズをしながら深呼吸をします。

また、スキンケアで化粧水をつけるときには、肌に優しく触れながら目を閉じて呼吸に意識を向けます。

週に1〜2回はヨガのレッスンにも参加。最近はホ・オポノポノも取り入れています。

みきさん(ブランドダイレクター):

皆様と違いちゃんとした瞑想はしてませんが、

添付の音楽を聴きながら入眠する

https://youtu.be/vcqpMAznmX0?si=Eii8lRoEOaGlnwPL

筋トレ週4と有酸素運動しているので、筋トレ終わりにストレッチしながら軽く瞑想、有酸素運動した後に軽く瞑想

ともこ(ライター):

平日の朝起きてすぐ、誘導瞑想の音声を聞きながら20分ほどの瞑想。パソコンやメールを見る前の「朝いち」にやるように意識しています。

あなたにとっての「ちょうどいい瞑想時間」は、どのタイミングでしょうか?

ぜひ、自分なりのスタイルを見つけてみてくださいね。

参考記事:https://www.yogajournal.com/meditation/best-time-to-meditate/

クラフトは私たちを癒してくれるのか? ──心理的な効果を探る

クラフトの世界が、今ふたたび注目されています。

編み物、刺繍、レザークラフト、キャンドル作り、ペーパークラフト、陶芸、ビーズアクセサリー…

クラフトにはさまざまな種類があり、どれも「手を動かす心地よさ」と「完成したときの達成感」が魅力です。

最近では、SNSや動画プラットフォームを通じて、クラフトのアイデアや作り方が気軽にシェアされるようになり、世代や国境を越えてクラフト人気が高まっています。おうち時間が増えたこともあり、「ちょっとやってみたい」と始めた人がその奥深さにはまってしまう…なんてことも珍しくありません。

道具を使って手を動かすうちに、無心になれたり、気分がすっきりしたりすることも。クラフトは、アートのように自由で、自分の「好き」をカタチにできる素敵な時間です。

今回は、そんなクラフトのさまざまな種類や魅力についてご紹介します。あなたにぴったりのクラフトがきっと見つかるはずです。

クラフトがもたらす心理的な効果とは?

1. クラフトは「今この瞬間」に集中することを助けてくれる

「クラフトは、瞑想的な活動にとても近いものです。何かを作っているとき、私たちはその作業に深く没頭し、目の前のことに集中している状態になります。つまり、“今ここ”にいるということなんです」と語るのは、ニュージャージー州とマサチューセッツ州を拠点とする心理療法士のエリース・ロビンソン氏。

今この瞬間に意識を向けることで、心が落ち着き、リラックスしやすくなります。「現代を生きる大人の多くは、常に何かしらのストレス反応の中にいます。つまり、体が常に“戦うか逃げるか”のモードになっているんです」とロビンソン氏は言います。このストレス反応により、ストレスホルモンであるコルチゾールが過剰に分泌されますが、クラフトに集中することでそのレベルを下げることができるほか、幸福感をもたらすホルモンであるドーパミンの分泌も促進されるのです。

不安やストレスを感じたとき、意識をそらす手段にもなる

「不安やストレスを感じていたり、頭の中で考えがぐるぐると止まらないときは、意識を別のところに向けることがとても効果的です。無理に瞑想しようとしてうまくいかないときは、代わりにペンを持って5分だけ落書きをしてみてください。たとえそれがただのグチャグチャな線でもいいんです」と語るのは、アーティストであり、アートとウェルネスの関係性に注目したディレクターのミーガン・マハフィー氏。

「その瞬間、脳は“ペンの動き”や“何を描いているか”に集中しているので、不安の症状に使われるエネルギーや時間が少なくなるんです。」

クラフトは、忙しく混乱した日常から一歩離れ、自分の時間に没頭するチャンスを与えてくれます。ストレスや不安、頭の中の雑音を一時的に横に置いて、作品作りに集中することで、私たちは“フロー状態”に近い感覚を得ることができるのです。

2. クラフトは、自信・自己への思いやり・レジリエンス(回復力)を育む

クラフトをしているとき、私たちはほとんど“何もない状態”から何かを生み出しています。たとえば、毛糸からセーターを編んだり、真っ白な紙に絵を描いたり、粘土の塊からマグカップを作ったり。こうして何もないところから形あるものを生み出すことで、「自己効力感(自分にはやり遂げる力があるという感覚)」が育まれると、心理療法士のロビンソン氏は言います。

「一般的に、自分自身や自分の能力を信じる力が強くなると、自分の“欠点”や“弱点”にばかり意識を向けなくなり、全体的なストレスも減っていくんです」と彼女は話します。

ロビンソン氏によると、自分をより思いやる気持ちやストレスへの反応が減ることで、自信が高まるのです。実際に、創造的な活動(クラフトを含む)に取り組むことで、感情を表現・調整するための貴重な手段が得られ、ストレスのかかる状況でも柔軟に対応できる力が高まると研究でも示されています。

「クラフトをすることで、“失敗しても大丈夫”という感覚が育ちます。人生ってそもそも混沌としていますから、それを受け入れる練習にもなります。物事を少し軽く受け止められるようになるんです」とロビンソン氏。「クラフトは、そういった心のスキルを、リスクの少ない形で自然と脳にインプットする方法なんです」。

さらに、クラフトは問題解決能力を鍛える実践の場でもあります。たとえば、新しい編み方を覚えたり、型紙を調整したりする必要が出てくることも。

「創造性を高めることは、問題解決能力や自己信頼、自尊心を育むことにつながります」と、アート・ガールの創設者であるマハフィー氏は言います。

3. クラフトは、人とつながるきっかけをつくってくれる

クラフトは、コミュニティとつながる素晴らしい方法でもあります。編み物サークルやクラフトクラブ、陶芸教室など、誰かと一緒に創作する機会を通じて、人との関係性が生まれていきます。

「何かを作るイベントに参加して、特に内省的なテーマに応じて作品を作るような場合、人と自然に深いつながりが生まれやすくなります」と、マハフィー氏は話します。「作品を通して自然と会話が生まれ、より深く、満たされたつながりにつながっていくんです」。

人とのつながりを感じることは、帰属意識、目的意識、そして支え合いの感覚を与えてくれます。現代ではコミュニティを見つけるのが難しいこともありますが、クラフトという共通の興味は、その第一歩を踏み出すきっかけになります。

クラフトは、私たちの人生にとって本質的に“いいことづくし”

クラフトは、心を落ち着け、自分自身を信じ、愛する力を育み、人とのつながりを築く手助けをしてくれます。そして何より、とても楽しいのです!

これらすべてが、創造性と自己表現に満ちた、健康で幸せな人生につながっていきます。

とはいえ、すぐに効果が実感できるものではないかもしれません。

「“クラフトを始めたのは先週なのに、まだ効果がない!”というように、すぐ結果が出るわけではないんです。でも、続けていくうちに、自己肯定感や自信、そして自己効力感が確実に育っていきます」とロビンソン氏は語ります。

マハフィー氏は、クラフトや創作を日常的なウェルネスの一部として「練習するもの」と捉えています。

彼女は、毎日のお絵かきのアイディアをシェアし、人々が創造性を日常に取り入れるサポートをしています。ただし、特別なスキルや道具が必要なわけではありません。どんなクラフトでもOKです。

「すべての人が、自分自身に自信を持ち、幸せだと感じる価値があると思います」とロビンソン氏は語ります。

「クラフトは、それを気づかせてくれる素晴らしい方法なんです。」

心と体にやさしい、おすすめのティーブランド9選

日々の忙しさやストレスを少しでも和らげてくれる、そんなひとときに欠かせないのが「お茶」の存在。温かいお茶を一杯飲むだけで、心がふっと落ち着いたり、リフレッシュできたりしますよね。

今回は、そんなリラックスタイムにぴったりの、世界中のおすすめティーブランドを10社ご紹介します。オーガニック素材にこだわったものから、美容や睡眠のサポートになるブレンドティーまで、幅広くピックアップしました。

1. LUPICIA(ルピシア)|日本

世界各国のお茶を取り揃えた日本発の人気ブランド。季節限定のお茶やオリジナルブレンドが豊富で、選ぶ楽しさも味わえます。

2. Pukka(パッカ)|イギリス

https://www.pukkaherbs.com/uk/en/

100%オーガニックでカフェインフリーのハーブティーが中心。心と体を整えるウェルネスブレンドが多く、毎日のセルフケアにぴったり。

3. Yogi Tea(ヨギティー)|アメリカ

アーユルヴェーダの思想をベースにしたブレンドが特徴。ティーバッグのタグには前向きなメッセージが添えられていて、飲むたびに気分が上がります。

4. NINA’S MARIE-ANTOINETTE(ニナス)|フランス

https://www.ninasparis.com/en/home-2/

フランス王妃マリー・アントワネットに由来する華やかな紅茶ブランド。優雅な香りと味わいで特別なティータイムに。

5. Harney & Sons(ハーニー&サンズ)|アメリカ

高品質な紅茶と美しい缶デザインが特徴の老舗ブランド。特にアールグレイやホットシナモンなどのフレーバーティーが人気。

6. Clipper(クリッパー)|イギリス

フェアトレード&オーガニックの原料にこだわったエシカルブランド。環境にも配慮したパッケージで、サステナブル志向の方におすすめ。

7. 茶屋すずわ|日本

静岡発の日本茶ブランド。伝統とモダンが融合した洗練されたデザインと、素材の良さを活かした味わいが魅力です。

8. The Qi(ザ・チー)|アメリカ

バラや菊などの花をまるごと使った「フラワーティー」が話題。見た目も美しく、五感で楽しめるお茶です。

9. T2 Tea(ティーツー)|オーストラリア

カラフルでポップな世界観が人気のティーブランド。紅茶・緑茶・ハーブティーなどジャンル問わず、独創的なブレンドが楽しめます。

幸せの科学:ポジティブなニュースが心と体にもたらす効果

もし、あなたのX(旧Twitter)のタイムラインがネガティブな内容を一切含まない、ポジティブなニュースだけで満たされていたらどうでしょう?

私たちは、心に優しく、前向きになれるニュースを届けようと努力していますが、現実にはSNS上では暴力、自然災害、政治的不安など、暗く落ち込むようなニュースが圧倒的に多くを占めています。

でも、実は気分を明るくし、うつや不安の症状を軽減し、さらには身体の健康にまで良い影響をもたらす方法があるとしたら?

そしてその答えが、すでに私たちの目の前にあるとしたら?

そう、それが「ポジティブなニュース」なのです。

【ハミングが届けるポジティブニュース】ミサイルが音楽に変わるなんて。世界にはまだ、優しさと希望がある

ポジティブなニュースが幸福感に与える影響についての科学的研究

最近の科学的研究では、私たちの感情状態が、日々どんなニュースを見聞きしているかに大きく左右されることがわかってきました。

中でも、ポジティブなニュースに触れることは、心の健康や幸福感に大きな効果をもたらすことが確認されています。

ここで言う「ポジティブなニュース」とは、よくあるお涙ちょうだい系の“良い話”ではありません。

人々や社会の中にある「本当の良さ」を映し出す、心から勇気づけられるような現実のストーリーのことです。

たとえば、気候変動への取り組みで改善が見られていることや、科学の進歩によって人々の寿命が延びていること、そして世界の識字率が過去最高を記録しているといったニュースです。

【ハミングが届けるポジティブニュース】スイスの奇跡:かつて汚染された川が、ヨーロッパで最も美しい都市の遊泳スポットに!

ポジティブなニュースは、うつ症状を軽減する力がある

世界中で、約41%の人が何らかのメンタルヘルスの問題──うつ、不安、慢性的なストレスなど──に悩まされています。

一部の専門家によれば、社会がコロナ以前のような状態に戻るには、少なくとも10年かかるとも言われています。

うつと向き合ううえでの大きな課題のひとつは、「現実をありのままに見ること」が難しくなってしまうことです。現実は良いことも悪いことも混ざっているものですが、ネガティブなニュースばかりを見続けると、偏った世界観が強くなってしまい、「世界は恐ろしい場所だ」といった破壊的な思考が根づいてしまうことがあります。

たとえば、うつ状態の人がネガティブなニュースばかり見ていると、「世界はどんどん悪くなっている」「どうせ何も良くならない」といった極端な思考に陥ることがあります。

もちろん、世界に問題があるのは事実ですが、それがすべてではありません。実際には、世界には驚きや思いやり、優しさ、希望といったポジティブな面もたくさん存在しているのです。ポジティブなニュースに触れることで、よりバランスの取れた現実の見方が身につきます。

もし気分が落ち込んでいるときがあれば、困っている隣人を助けようと立ち上がった人々の話や、地域の小さなビジネスを支えるコミュニティの物語など、心温まるストーリーを読んでみてください。それがあなたの気持ちを少し明るくしてくれるかもしれません。

ポジティブなニュースは、ストレスホルモン「コルチゾール」を減らし、身体の健康にも良い影響を与える

ポジティブなニュースは、心だけでなく体にも直接的な良い影響をもたらすことが研究で明らかになっています。

前向きなニュースに触れることで、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が減少することが分かっており、それによって高血圧や心臓病、さらにはがんといったさまざまな健康リスクの軽減につながるとされています。

コルチゾールは「闘争・逃走反応(fight or flight)」を引き起こすホルモンとも言われており、緊急時に体を守るために分泌されるものです。少量であれば、日々のストレスを乗り越える助けになりますが、過剰になると炎症を引き起こしたり、免疫システムを過剰に刺激したり、うつの原因になることもあります。

つまり、ポジティブなニュースに触れることは、感情面だけでなく、身体面の健康にも良い影響を与えてくれるのです。

【ハミングが届けるポジティブニュース】風がくれた、新しい暮らしのかたち:役目を終えた風力タービンが、小さなマイホームに変身!

ポジティブなニュースは、人とのつながりを深め、孤独感を和らげてくれる

さらに、ポジティブなニュースは人間関係にもポジティブな影響をもたらします。明るいニュースに触れることで、社会的なつながりを感じやすくなり、孤独感が軽減されるという研究結果もあります。

これは、人は嬉しいニュースを自然と誰かと共有したくなる傾向があるためかもしれません。そのシンプルな行動が、人との健やかな関係づくりへとつながっていくのです。

つまり、自分の気持ちが明るくなるだけでなく、周囲とのつながりも深まり、人間関係までポジティブになる——まさに一石二鳥です。

まとめると、「幸せの科学」によって、ポジティブなニュースに触れることが私たちの全体的なウェルビーイング(心身の健康)に良い影響を与えることが証明されつつあります。

でも、これを信じるかどうかはあなた次第。ぜひ一度、自分自身で試してみてください。日々のネガティブなニュースから少し離れて、前向きなストーリーを意識的に探してみてください。

きっと、心も体も「ありがとう」と言ってくれるはずです。

「アイデアガーデン」が持つ秘密の力

「木を植えるのに一番良い時期は20年前。二番目に良いのは今だ」——この中国のことわざを、どこかで聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。確かに前向きなメッセージではあるけれど、「20年前に逃したチャンス」と「今しかないこの瞬間」の二択しかないような、少し窮屈な印象も受けます。現在目の前にあるチャンスや、人生のあゆみというのはもっと複雑なものではないでしょうか。

だからこそ、私は「アイデアガーデン」という静かで素敵な新しい習慣が大好きです。これは、自分のアイデアや目標のために専用の庭のようなスペースを作り、植物を育てるようにゆっくりと育てていくというもの。特に、冬から春にかけての「再生」や「新しい始まり」といった気分にぴったりな過ごし方です。

アイデアガーデンの本質はとてもシンプル。アイデアをためておき、ときどき見直すための場所をつくること。それが進化して、より明確な形になっていくのを見守ります。物理的な引き出しや箱、ファイルでもいいし、パソコンのフォルダやスマホのメモアプリなど、デジタルな場所でもかまいません。大事なのは、アイデアが自由に流れ込んでくるための入口をつくること。できればその場所は、自分だけの「聖域」のようにしておくのがおすすめです。誰にもジャッジされない、あなただけの静かな世界にすることで、アイデアを守り、安心して育てることができます。

そして次は、種をまく番。イメージ、言葉、新聞の切り抜き、写真、メモ、インスピレーションを与えてくれるあらゆるものを、そこに入れていきましょう。そういったものには、今はまだ小さくても、いずれ大きく育つ可能性がある「芽」が隠れているかもしれません。それが目標のためでも、美的なものでも、概念的なものであっても、あるいはその全部でもいい。あなたが「これは種だ」と思うものは、すべてアイデアガーデンにぴったりの種です。

アイデアガーデンの育て方

どんな種を植えたらいいのかわからない?あまり深く考えすぎないでください。実は、「何を入れるべきか」を考えすぎないほうが、いいアイデアが浮かびやすいんです。

自分の身のまわりを見渡してみてください。どんなコンセプトが心に引っかかりますか?そして、なぜそれが気になるのでしょう?よく使う言葉は何ですか?その言葉を使うとどんな気持ちになりますか?やりかけのプロジェクトを完成させたくなるようなモチベーションになる言葉は?自然の中で感動する瞬間は?何度も読み返してしまう記事や本は?それらがあなたの中でどんな感情を呼び起こすかに注目してみてください。

こうした問いに向き合うことで、あなたのアイデアガーデンに植えるのにぴったりな「健やかで豊かな種」を見つけるヒントになります。

どんなものであっても、どこから来たものであっても、その種はあなたの心の奥をワクワクさせるものであるべきです。そして、頻繁に頭に浮かんできたり、「大切に育ててみたい」と思えるものであること。現実の種と同じように、それがどんな風に育つか想像できたり、可能性を感じられるものを選びましょう。その種がどんな花を咲かせるのか、実をつけるのかを思い描くだけでも楽しくなるようなものであることが理想です。

中には、どうしてその種を選んだか説明が長くなるものもあるかもしれません。でも「なんとなく気になったから」という理由でも十分です。大切なのは、自分の直感を信じて選ぶこと。なぜその種を選んだのかを自分なりに理解していれば、それでいいのです。

よい種がいくつか見つかったら、それをガーデンに植えていきましょう。日付を入れたり、ラベルをつけたりして、自分があとで見てわかりやすいように分類しておくと便利です。実際の庭と同じで、どこに何が植わっているかを把握しておくことが、後でそれらを育てていくうえでとても重要になってきます。

アイデアガーデンの提唱者のひとりであり、作家でもあるチャーリー・ギルキーは、「なぜあなたにはアイデアガーデンが必要なのか」という記事の中で、デジタルフォルダを作り、その中に「種」を植えたときの自分の考えを簡単にまとめておくようにしていると書いています。

彼が記録した種の一例が「アイデアを熟成させることと、それにこだわりすぎることの間にある緊張感」というテーマです。このテーマについての短い文章を保存しておき、その中で「アイデアを早く出しすぎると深みがなくなる。でも、抱えすぎると力を失い、忘れ去られてしまう。どのタイミングで放つかを見極めることが大切だ。というのも、すばらしいアイデアは社会的な産物だから」と綴っています。

ギルキーにとって、このアイデアは頭の中で長い間考えていたもの。でも、それを言語化し、アイデアガーデンでじっくり育てることで、初めてその種がどんな芽を出すかが見えてきたのです。

つまり、まずはガーデンの準備をして、種を見つけて、植えることから始めるのです。

でも、それはまだ始まりにすぎません。

アイデアガーデンを育てる

すべての種をアイデアガーデンに植え終えたら、それをアクセスしやすい場所に置いておきましょう。ただし、あまり手の届くところに置いて、つい見てしまわないように。理想は、陽の光が差し込むような美しい場所。でも、デジタルで管理している場合は、そこまで気にしなくても大丈夫です。普通の庭と同じで、邪魔にならず、でもちょっと手を伸ばせば届く場所にあるのが理想です。

そして次にすることは…ガーデンから距離を置くこと!植えた種はしばらくそっとしておきましょう。脳がそれを自然に熟成させるのを待つのです。意識的に見たり、いじったりせず、1ヶ月くらいは放置してみてください。そのあとで改めて見返してみると、アイデアの見え方がまるで違っていて驚くと思います。中には、もはや魅力的に感じなくなっている種もあれば、逆に以前よりも強く輝いて感じられる種もあるはずです。

次は水やりの段階に入ります。まずは、定期的にガーデンを訪れて種に向き合う時間をスケジュールしましょう。週に1回、2週間に1回、月に1回など、自分にとって負担にならず、ワクワクする頻度でOKです。植物と同じで、コンスタントなケアが必要です。

最初の水やりの日には、メモを取れるものを用意しましょう。ノートパソコンでも、ノートでも、付箋でも構いません。最初に種を記録したものと同じものを使うのが理想です。まずはその日の日時を書き、種を一つずつ確認して、それについて自由に書いたり、クリエイティブなアイデア出しをしてみましょう。

やり方は自由です。チャーリー・ギルキーのように、種に関するドキュメントをどんどん膨らませていってもいいですし、その種にイメージできる写真のコラージュやスケッチを作ってもいいのです。集めたオブジェクトなどを水やりの成果としてガーデンに残すのも効果的です。

中には、あまり気が乗らない種もあるかもしれません。その場合は、次回までスキップしても、放置しても大丈夫。大切なのは、自分の中で育っている種を少しずつ追いかけていくことです。

このプロセスを繰り返していくと、アイデアガーデンは本物の庭のように進化していきます。すぐに芽を出してぐんぐん育つ種もあれば、なかなか動きがないものもあるし、長い間眠ったままになるものもあります。ある時点で、新しい種のために古い種を抜いてしまうこともあるでしょう。

でも、どんな形にせよ、アイデアガーデンは常に生きていて呼吸するような存在。あなたの変化し続ける思考とともに成長する、小さなライブラリーになります。水やりのたびに、その成長を確認できる場所です。

もしあなたが望むなら、「収穫のとき」を設けて、育った種とそこから生まれたコンテンツを実際のプロジェクトや活動に移行させてもOKです。または、育成のプロセスそのものを創作のインスピレーションとして使ってもいいし、まったく新しいアイデアガーデンを始めても構いません。

大事なのは、あなたのペースで、あなたらしい方法で、アイデアと向き合い続けることです。

なぜうまくいくのか

ギルキーにとっては、最初のアイデアが「種」になり、それが記事へと成長しました。そしてその記事は「完成した投稿」フォルダへと保存され、役目を終えました。しかし、アイデアガーデンが生み出す果実は、人それぞれ、ガーデンそれぞれ、アイデアそれぞれでまったく異なります。その可能性はとても力強く、無限大。まるで実際の庭と同じように、愛情と手間をかけることで、創造的な成果が生まれるのです。

では、なぜアイデアガーデンはこんなにも効果的なのでしょうか?

それは、「構造」「準備」「熟成」という、創造のプロセスにおいて重要な3つの要素を活用しているからです。

まず、アイデアガーデンには明確な構造があります。柔軟性を持ちつつも、自分でデザインするため、一度コンセプトが固まれば、継続しやすく実行しやすい形になります。

次に、ガーデンを準備する時間が必要です。実はここが一番大変なステップかもしれません。種(アイデア)を集める作業には、少し労力が必要です。でもそれさえ終えれば、あとは熟成の時間に入ります。つまり、最初に蒔いた種を焦らず育てる期間が始まるのです。大きなプレッシャーもなく、既にあるベースに少しずつ加えていくだけでいいのです。

近年、クリエイティブな分野ではアイデアガーデンという考え方が広まりつつあります。果たしてこれは一過性の流行で終わるのか?それとも定着していくのか?――そう問いかけたくなるほど、アイデアガーデンは深く、優しく、そして創造性に満ちたプロセスです。

私にとっては、安心してアイデアと向き合い、自由に試行錯誤できる大切な場所になりました。新しいアイデアが芽を出し、育ち、広がっていくハブのような存在です。

物理的な庭と同じように、アイデアガーデンも「自分にとって心地よいスタイル」でなければなりません。でも、そのスタイルがピタッとはまったとき、本当に魔法のような時間が生まれるのです。

心地よく香る、5つのノン・トキシックなオイル&リードディフューザー

家の中を心地よい香りで満たしてくれるリードディフューザー。けれど、使われているオイルの中には、合成香料や有害化学物質が含まれているものもあるのをご存じですか?特に小さなお子さんやペットがいるご家庭では、安心して使える「ノン・トキシック(無毒性)」な製品を選ぶことが大切です。

今回は、成分にこだわり、自然由来の香りを楽しめる無毒性のリードディフューザーを5つご紹介します。

1. Saje ナチュラルウェルネス アロマリードディフューザー(アンワインド)

Sajeのディフューザーは、100%ピュアなエッセンシャルオイルのみを使用。ストレスを和らげてくれる「アンワインド」ブレンドは、ラベンダーやゼラニウムなどの心地よい香り。グリセリンベースで安全性も高く、香りに敏感な方にもおすすめ。

2. Brooklyn Candle Studio ディフューザー(サンタル)

https://brooklyncandlestudio.com/

ミニマルで美しいパッケージが目を引くBrooklyn Candle Studio。サンダルウッドをベースにしたウッディな香りは、落ち着いた雰囲気を演出します。フタル酸不使用、動物実験なし、ヴィーガン仕様というのも魅力です。

3. Cochine リードディフューザー(ウッディノート&サイプレス)

ベトナムのサイゴン発のラグジュアリーブランド。植物性ベースのオイルを使用し、香りは長持ち。サイプレスやシダーウッドなどのウッディな香りが大人っぽく、リラックスタイムにぴったりです。

4. Maison Louis Marie No.04 Bois de Balincourt リードディフューザー

フランスの伝統的な香水技術を背景にしたヴィーガン&クリーンビューティーブランド。サンダルウッド、シダーウッド、スパイスの絶妙なブレンド。合成香料・パラベン・フタル酸不使用で安心。

5. Plant Therapy リードディフューザー

https://www.planttherapy.com/

アロマテラピー専門ブランドのPlant Therapyによる、100%ピュアなエッセンシャルオイル使用のブレンド。グレープフルーツやレモンのシトラス系で朝にぴったり。子どもやペットにも安心。

香りと安心、どちらも叶える選択を

ディフューザーは、空間を彩るだけでなく、心にも作用するアイテム。だからこそ、体にやさしいものを選びたいですよね。今回ご紹介したアイテムは、どれも成分にこだわった無毒性な製品ばかり。あなたのライフスタイルに合った香りを、ぜひ見つけてみてください。

【編集部対談】情報溢れる今だからこそ、大切にしたい「マインドフルネス」

スマホを見ながらなんとなく食事をすませたり、

次にやることを考えながら大切な人と会話していたり。

「今この瞬間に意識を向ける」、いわゆるマインドフルネスな状態を保つのは、簡単そうで意外と難しいものです。

今回はHummingが「マインドフルネス」について発信している理由や、編集部メンバーが実践しているメディテーション方法について話をしました。

「今ここ」に意識を向けること。それがマインドフルネス

純: Hummingでは「マインドフルネス」「性のはなし」「美と身体」「人間関係」「ライフスタイル」の5つのテーマで情報を発信しています。今回はその中の「マインドフルネス」について話をしていきたいと思います。

舞麻さんがマインドフルネスをテーマに選んだ理由を教えてください。

舞麻:私にとってマインドフルネスとは、「目の前のことに、100パーセント意識を向けること」。たとえば、今、純との会話に100%集中できているかとか、食事のひと口ひと口をちゃんと味わえているかとか。

情報が溢れるこの時代だからこそ、今に集中することはすごく大切。「マインドフルネス」は絶対に扱いたいテーマでした。

Hummingでは、メディテーション(瞑想)やジャーナリングなど、自分と向き合う方法を紹介しています。

純:私もマインドフルネスは本当に大切だと思います。

私は子どもの頃から、テレビを見ながらご飯を食べるのが当たり前の家庭で育ったので、食べることだけに集中すると、そわそわしちゃいます。

電車に乗りながらスマホを見たり、食事をしながらテレビを見たり、「〜しながら」が癖になってしまっているかも。カフェで友達と話している時も、「ちゃんと話を聞こう」と思っているのに、無意識に窓の外を見て人間観察をしてしまうこともあります(笑)。

今この瞬間に意識を向けることは、簡単なようで難しい。だからこそ、マインドフルネスを意識することが大切だと思っています。

無理なく続けるために。自分に合った方法を見つけて習慣に

舞麻:私は、メディテーションをするようになってから、「今」に集中しすぎてしまって、タイマーをかけないと予定をすっかり忘れてしまいます。子どもにも「ママ、迎えに来るの忘れないでね!」と心配されるくらい。だから大事な予定の前には、タイマーが必須!

人間は、習慣の生き物です。 たとえば、認知症の人でも、毎週通っていた場所には自然と行けるくらい、習慣は強い力を持っています。

だからこそ、マインドフルネスを日常に取り入れる習慣ができれば、今この瞬間を大切にする意識が少しずつ育っていくと思います。

純:習慣にできたらすごく楽だけど、習慣にするまでが大変で、諦めてしまうこともあります。だから、継続するためには、自分に合うやり方を見つけることが大切だなと。

私は、座ってじっとするタイプのメディテーションは、正直苦手。だから、週に1〜2回ほど、スマートフォンのアプリでガイドを聞きながら、ひたすら歩いています。いわゆる「ウォーキングメディテーション」です。ジムで運動を始めたときと同じで、最初は少しキツかったけれど、続けていくうちに気持ちが整っていく感じがしています。

「メディテーション」や「瞑想」と聞くと、少しハードルが高そうに思えるかもしれませんが、長時間座り続ける必要はないし、もっと気軽に取り組んでほしいです。

たとえば、ソファに座って目を閉じて心を落ち着かせる。それだけでも立派なメディテーションです。 1日5分でもいい。朝起きてすぐにスマートフォンに手を伸ばす代わりに、呼吸に意識を向けるだけでも変化を感じられると思います。

鼻から空気を吸って、口からゆっくり吐く。深い呼吸を意識するだけでも、脳がマッサージされてるような感覚を味わえますよ。

舞麻:私はけっこうストイックだから、1時間座ってメディテーションをするのが好き。この間ママ友に「前世はお坊さんか尼さんだったんじゃない?」って笑われたくらい。

でも、純が言っているように、自分に合う心地良い方法を見つけることが大切です。

純:1時間も静かに座っていられる舞麻さんはすごいと思います。舞麻さんの家には、3人の娘さんや旦那さん、同居している方、犬もいますよね。そんな中で集中するのは大変なのでは?

舞麻:部屋の扉に「ママは◯時までメディテーションをしています」と張り紙をして、メディテーション中は話しかけられても答えません(笑)。子どもが小さいときは、私の上に乗ってきて集中力が途切れてしまうこともあったけれど、今はこしょこしょ話しているくらいなら気にならなくなりました。

純:娘さんたちも、メディテーションに興味を持っていますか?

舞麻:子どもたちが心配事で頭がいっぱいになってる時には、「5分だけ一緒に座ってみようか」と声をかけて、ブレスワークをしたり、私がガイドをしながらメディテーションをしたりすることもあります。そうすると娘たちも落ち着くようです。

でも、強制はしません。お父さんが脳の研究をしている友人は、メディテーションすることを親から強制されるのが本当に嫌だったと話していました。そんな彼も今ではメディテーションの先生になっていますが、「自分が親になったら、子どもには強制せずに自分がメディテーションする姿勢だけを見せたい」と言っていたのがとても印象的でした。

だから、私もメディテーションすることを娘たちに強制はしない。だけど、心を落ち着ける選択肢の1つとしてメディテーションがあることは、娘たちにも伝わっていると良いなと思います。

「自分のための時間」を少しずつでも、日常に

純:ここまでマインドフルネスについて話をしてきましたが、マインドフルネスのテーマを通じて伝えたいことは「自分のための時間を持ってほしい」ということ。

日常の様々な役割をいったん脇に置いて、 自分と向き合う時間を持つ。その方法は座ってメディテーションをするでもいいし、外に出て少し歩いてみるでもいい。どんな形でもいいから、自分だけの時間をつくって、それを少しずつ習慣にしてもらえたら嬉しいですよね。

舞麻:一人で買い物に行ったり、美味しいご飯を食べに行ったりするのも、もちろん素敵な過ごし方です。でも、「自分のための時間」と「自分と向き合う時間」は、少し意味合いが違うように感じています。

私たちがHummingを通じて伝えたいのは、静かに自分と向き合う時間を、日常の中に少しずつ取り入れていってほしいということです。

自分と向き合うことの大切さを実感してきた私たちだからこそ、その経験をシェアしながら伝えていけたらと思います。

| Humming編集長 永野 舞麻

1984年生まれ。16歳までを日本で過ごした後、海外へ移住。大学で出会ったアメリカ人の夫と結婚し、現在はカリフォルニア在住。3児の母。 高校時代、スイスに住んでいたときに自然の偉大さに触れ、地球環境保全について学び始める。アメリカの美術大学でテキスタイル科を専攻。 今でも古い着物の生地などを使って、子育ての合間に作品を制作し続けている。 |

| Humming編集部Project Coordinator 條川純

カリフォルニアで日本からの移民の両親のもとに生まれ育った私は、まったく異なる2つの文化に触れるという貴重な経験をしてきました。それによって、世界や人との関わりについて幅広い視点を持つことができたと思います。人々が安心して休めたり、心が癒されるような場所があることはとても大切だと思っていて、Hummingがそんな場所になれたらと願っています。 |

ーーー

\ポッドキャスト はじめました/

編集部対談の内容はポッドキャストでも配信しています。ぜひ、音声でもお楽しみください。

spotify

stand.fm

デジタル・デトックスで輝く女性へ:ハワイ発の「Radiant Renewal」の魅力

現代の女性は、スマホやPCに囲まれ、常に情報の波にさらされています。特に30代後半以上になると、ホルモンバランスの変化やストレスの影響を感じやすく、心と体の調和を整えることがより重要になります。そんな中、ハミング編集部が注目したのが、アメリカのウェルネスの専門家たちによる「デジタル・デトックス」のリトリートです。

自宅で体験できる本格的なリトリートとは?

「Radiant Renewal: A Digital Wellness Retreat.(デジタル・リトリート)」は、女性の心身の健康をサポートするために設計された4日間のオンラインプログラム。単なるヨガやフィットネスにとどまらず、ホルモン健康、セルフケア、瞑想、ライフスタイル戦略といった多角的なアプローチで、女性がより自分らしく健康に生きるために知っておくべきことやどうやればいいのかを教えてくれます。

特に、ホルモンバランスの変化を迎える年代の女性にとって、心と体のケアは欠かせません。このリトリートに参加することで、日常生活の中で取り組みやすい形でウェルネスを取り入れることができるようになり、参加者が内面から輝くことを目的としています。

デジタル・リトリートの4日間のプログラム内容

このリトリートは、自然界の4つのエレメント(地・火・水・風)に基づいて、毎日異なるテーマで構成されています。

🌿 Day 1 – Earth(地):グラウンディングとホルモンバランス

最初のテーマは「地」。心身を安定させ、地に足をつける感覚を養うことが目的です。

グラウンディングヨガで心を落ち着かせ、体の軸を整える

内分泌(ホルモン)系の基礎知識と、年齢に応じたホルモンケアについて学ぶ

🔥 Day 2 – Fire(火):活力を呼び覚ます

「火」はエネルギーと情熱を象徴し、体を動かすことで内側から活力を引き出します。

ダイナミックなヨガとフィットネスでエネルギーを活性化

女性のライフステージとホルモン変化について学ぶ(更年期、PMSなど)

💧 Day 3 – Water(水):心と体を流れるように整える

「水」のエネルギーを意識しながら、柔軟性と流動性を高めます。

流れるようなヨガとストレッチで体の緊張を解放

ホルモンバランスが崩れると出やすい症状(疲労感、むくみや肌荒れなど)とその対策

🌬️ Day 4 – Air(風):心を解放し、内なる声を聞く

「風」は軽やかさと自由を象徴し、リトリートの最終日には心をクリアにし、自分自身の本当の声を見つめる時間を持ちます。

呼吸を深める瞑想とマインドフルネス

エネルギーを高めるスキンケアとホルモンサポートの実践

参加方法に関する詳細はこちらから:https://www.desibartlett.com/radiant-renewal

なぜ今、デジタル・リトリートなのか?

スマホの通知やSNSに追われる毎日では、無意識のうちにストレスを溜め込みがちです。実際に、過剰なデジタル接触は睡眠の質の低下やホルモンバランスの乱れにつながることが研究でも明らかになっています。

特に30代以上の女性にとって、ホルモンの変化は体調や気分に大きく影響を及ぼします。この時期に適切なケアを行うことで、更年期の症状を和らげ、より快適な日常を送ることができます。

デジタル・リトリートは、こうしたデジタル疲れを解消し、ホルモンバランスを整えるための実践的な方法を学ぶ場でもあります。画面から少し離れ、自分自身の体と心に意識を向ける時間を持つことで、未来の健康にもつながるでしょう。

デジタル・デトックスで、本来の輝きを取り戻そう

デジタル・リトリートは、単なるリラックスの場ではなく、女性が人生の変化を前向きに乗り越えるための知恵と実践方法を学ぶ場でもあります。

デジタルの騒がしさから少し離れ、自分自身のケアに集中する時間を作ることで、より健やかで輝く毎日を手に入れてみませんか?

コスタリカでのリトリート体験談。メディテーションを続ける理由とは

Humming編集長の永野舞麻が、コスタリカで開催されたメディテーションリトリートに参加しました。

彼女はなぜリトリートの場所にコスタリカを選んだのか。

メディテーションを続けることで、どんな変化を感じているのか。

編集部メンバーが話を聞きました。

雨に打たれ、ジャングルの中でメディテーション

ーー 舞麻さんは、昨年12月にリトリートでコスタリカに行かれていましたよね。どうしてコスタリカに行こうと思ったのですか?

夫のメディテーションの先生が「今度コスタリカでリトリートをやるよ」と教えてくれて、夫婦で参加することにしました。

これまでは私から「このリトリートに参加してみない?」と夫に提案しても、却下されることが多くて。でも今回は夫から誘ってくれたので嬉しくて!「これはもう行くしかない!」と思って、初めてコスタリカに行ってきました。

ーー 日本ではリトリートにあまり馴染みのない方もいると思います。コスタリカではどのようなことをされたのですか?

コスタリカの自然をたくさん味わってきました。ちょうど雨季の終わり頃に行ったのですが、毎日すごい雨で。土砂降りの中でメディテーションをしたり、日中はハイキングに出かけてウォーキングメディテーションをしたり、みんなでレインフォレストにも行きました。

これまで朝4時半から夜9時半まで一日中メディテーションを行うストイックなリトリートにも参加したことがありますが、今回の先生は「目を閉じて座ることだけがメディテーションではない」という考え方。料理をしているとき、子どもと接しているとき、仕事中、電車や車に乗っているとき、お風呂に入っているとき……、日常のすべての場面でメディテーションはできると教えてくれました。

ーー 以前参加された一日中メディテーションをするリトリートと、今回のコスタリカでのリトリート、どんな違いがありましたか?

以前のリトリートは、食事の時間以外はほぼメディテーション。電子機器やノート、本の持ち込みも禁止で、自分の内側にある雑念や思考をひたすら見つめる時間でした。

一方で、コスタリカでは自然の中でメディテーションをするので、いろんなノイズが入ってきます。目を瞑って呼吸を整えても、目を開いて活動し始めると、また雑念がやってくる。外から入ってくるものをどう受け止めるか、自分の中にどう取り入れるかを練習できました。

ーー ジャングルの中での瞑想。なかなか想像ができないのですが、どのように行うのでしょうか?

たとえばハイキングの最初に「ウォーキングメディテーションをしましょう」と先生が言ってくれて、そのときは足の裏に意識を集中させて、一歩一歩を感じながら歩きます。

最初はみんな黙って集中して歩いているけど、しばらくすると誰かが話し始めて(笑)。後半は普通におしゃべりしながら歩いていました。

ーー コスタリカでのリトリートを経験して何か変化はありましたか?

一番大きな変化は、「予想外のことが起こったときに、過剰な反応をせず、落ち着いて対応できるようになった」ことです。

たとえば、空港から宿まで本来は3時間半で着くはずだったのが、運転手さんのスピードがゆっくりで5時間もかかってしまったんです。宿に到着してから1時間ほどメディテーションをする予定でしたが、それができずに代わりにバスの中でメディテーションをしました。

でも、「こんなところでメディテーションなんて」「予定と違うじゃん」と思うのではなく、現実を受け入れて、次にどう動くかを考えられるようになりました。

あとは、メディテーションの仲間ができました。私の理想は毎朝4時半に起きて、子どもたちが起きる前に1時間メディテーションをすることですが、予定通りにできないことも多くて。でも、コスタリカで出会った仲間と「今日は◯分メディテーションできたよ」とお互いにチャットで報告し合うようになり、思い通りに時間が取れない日でも、できる範囲でいいからやろうと思えるようになりました。

「無」になることは宇宙と繋がること。全ての人やモノに優しくなれる

ーー 自分と向き合う時間を意識的にとる。簡単そうで意外と難しいですよね。

違うメディテーションの先生から「みんな毎日いろんな人とミーティングや商談をするのに、どうして自分と対話する時間は取らないの。自分のことをきちんと知らない状態で、どうやって他の人に自分の意見を言うの。朝一番に、自分と向き合う時間を持つことが大事だよ」と言われたことがあって、すごく納得したんです。

ーー 確かに!でも、私、不思議なんです。メディテーションをして「無」になることが、どうして自分と向き合うことになるのでしょうか?

たしかに、「無になること」と「自分と向き合うこと」は、一見つながっていないように思えるかもしれません。でも、続けてみると少しずつわかってくるんです。

私たちは普段、過去の記憶や思考に引っ張られて、無意識のうちにプレッシャーを感じながら意思決定しています。でも、毎日20分でも30分でも良いからメディテーションを続けていると、「プレッシャーをかけてくるもの」と「自分」のあいだに、ほんの少し隙間ができてきます。その隙間があることで、恐怖や不安といったネガティブな感情だけでなく、「好きな人のことが頭から離れない」みたいなポジティブな感情に対しても、冷静に向き合えるようになります。

感情に巻き込まれすぎず、「本当の自分は、今なにを感じているんだろう?」と立ち止まって考えられるようになる。すると、自分の直感や、本当に大切にしたいことが少しずつ浮かび上がってくるようになるんです。

ーー 舞麻さんはメディテーションを始めてどのくらいで変化を感じましたか?

「あ、変わってきたかも」と感じたのは、メディテーションを始めて2ヶ月くらいです。

「なんとなく優しい自分でいられているな」とか、「話し方が少し落ち着いている気がする」とか、小さな変化が重なっていきました。

メディテーションの習慣を続けていくと、まるで玉ねぎの皮を一枚ずつ剥くように、「永野舞麻」というアイデンティティをはじめ、「母親」「娘」「妻」「編集長」「プロデューサー」……あらゆる役割や肩書きが取り除かれていく。すべてを剥き終わったときに残ってる芯の部分が「本当の私」です。

ーー おっ、なんだか深い!

私が信じていることは、仏教の考えに近いと思っていて。「すべてのことには意味があって、すべてのことには意味がない」。それは矛盾しているけど真理だなって。

科学的に見ると、宇宙にあるすべての物質は「アトム(原子)」でできています。アトムは常に振動している。つまり、動かないもの、変わらないものは存在しないんです。

たとえば、家も、木も、時間が経てば崩れて土に戻ります。私たちの体も心も、日々少しずつ変化していて、今日と明日でまったく同じ「私」なんてありえない。

私とあなたも、目の前にある机やパソコンだって、組み合わせ方が違うだけで同じ物質でできている。そう思うと、「これは私」「あれは他人」って分けようとすること自体が不思議ですよね。

メディテーションをして「無」になれた瞬間は、宇宙と繋がっている状態です。自分より大きな宇宙の一部になれている瞬間に、自由を感じます。私はその状態を少しでも長くするために毎日メディテーションをしています。

ーー 「宇宙と繋がる時間」が長くなると、 舞麻さんにとってどんなメリットがあるのですか?

「無」の感覚でいられる時間が長くなればなるほど、争いごとがバカバカしく思えてくるし、誰かのことをジャッジすることもアホらしくなってくる。みんな同じなのに、どうして批判しあうのって。

私もあなたも、目の前にあるものもみんな一緒なんだって思えたら、心の底から人を愛せるし、全てのものを大切にできます。

たとえば、目の前でのろのろ運転してる車にも、「私がスピードを出しすぎないように、この人が現れてくれたんだな」って、ポジティブ思考になれます。得体の知れない心の底からの愛が溢れ出てくる感じを味わえるんです。

ーー その感覚、味わってみたいです。

でも、それを夫に話すと、「じゃあなんで娘たちに怒るの?」って言われちゃう。常に「無」になって、すべてを愛することは、やっぱり難しい。でも、そんな時間を1秒でも長く持てるように、私はメディテーションを続けています。

しんどい時は10分間のメディテーション。意識的にスピードを落とすことも大切

ーー 舞麻さんの話を聞いて、私もメディテーションに挑戦してみたことがあるのですが、なかなか継続できなくて。

私がやって良かったのは、朝起きたらすぐにメディテーションができるように、ベッドの横に椅子を置いたことです。寒くて起きられないなら椅子にブランケットを置いておくとか。「どこでやろうかな」「寒くてなかなか起きれない」といったハードルを一つひとつ減らしました。

「5分だけでもやろう」と思って椅子に座ると、気がついたら50分くらい座っていたりします。結局、私はメディテーションが好きなんですよね。

ーー メディテーションは毎日やることが大切なのでしょうか?

変化を感じたいのなら、毎日やるのが良いです。できれば、朝と午後の2回。午後はお昼を食べて、お腹が落ち着いた3時くらいがおすすめです。そのタイミングで10分でも良いからメディテーションをすると、体力も気力も夜まで持つんです。

小さな子どもがいると、子どもが寝るまでの夜の時間って「鬼ママ」になりがちですよね。イライラして、パートナーにきつくあたってしまったり。でも、午後にメディテーションをしておくと、気持ちに余裕ができて、踏ん張りがきくんです。

今って、みんなすごく生き急いでるじゃないですか。だからこそ、毎日少しだけでも、意識的にスピードを落とす時間を持つことが大切だと思います。

もし今、「しんどいな」とか「心がパンパンだな」と感じているなら、ショッピングに行くより、友達とお茶をするより、美味しいごはんを食べに行くより、映画を見るより、 私は10分間のメディテーションをおすすめします。

私がメディテーションをするようになって変われたので、きっとどんな人でも変化を感じられると思います。

音楽は心の処方箋。メンタルヘルスとの関係とは?

今は、音楽ストリーミングの普及により、CDを買わなくても気軽に音楽を楽しめる時代。スマートフォンとイヤホンさえあれば、いつでも、どこでも、お気に入りの曲を聴くことができます。

我が家では、朝は「朝にぴったりの音楽を流して」、子どもたちの兄妹喧嘩に疲れたときは「リラックスできる曲が聴きたいな」、寝る前には「心を落ち着ける音楽をかけて」と、そのときの気分や状況に合わせて、スマートスピーカーに音楽を選んでもらっています。

また、お気に入りの曲を流すと、再生が終わった後に別の曲が自動で流れ、思いがけず素敵な音楽に出会うことも。音楽は、日々の生活に欠かせない存在です。

実は、音楽にはリラックス効果やストレス軽減、さらには気分を高める力があると言われています。

この記事では、音楽がどのように私たちの心を支えてくれるのか、私が勇気づけられたお気に入りの曲とともにご紹介します。

『やろうとするのが大事』。迷ったときに背中を押してくれる音楽

何かをやるべきか迷ったとき、最近よく聴くのがAIさんの「みんながみんな英雄2024」です。

“できるできない なれるなれない

そりゃ全部が全部は叶わない

誰でもそうさ 彼でもそうさ

でもやろうとするのが大事

いま何が やりたいの

いま何に なりたいの

予定通りにいかなくたって

確かに前には進んでいる

踏み出せば それが道

飛び出せば そこが夢

汗かけば きっと 輝くさ

なりたかった自分が待っている”

この曲を聴くと、「迷うぐらいなら、まずはやってみよう!」と背中を押してもらえます。

実際に、好きな音楽を聴くと、脳内で「幸福ホルモン」と呼ばれるドーパミンが分泌され、気持ちが落ち着いたり、やる気が湧いたり、メンタルにポジティブな影響を与える力があることが科学的にも証明されています。

自分を励ましてくれる曲があると、迷った時に一歩踏み出す勇気がもらえるかもしれません。

『感じたままに進む 自分で選んだこの道を』フリーランスになりたての頃、励まされた曲

フリーランスのライターになったばかりの頃、「私の文章は本当に誰かの役に立つのだろうか」「正しい情報を届けられているのか」「ライターとしてこれからもやっていけるのか」と自信を持てずに悩んでいた時期がありました。そんなとき、何度も聴いて励まされたのが、YOASOBIの「群青」でした。

“嗚呼 感じたままに進む

自分で選んだこの道を

重いまぶた擦る夜に

しがみついた青い誓い

好きなことを続けること

それは楽しいだけじゃない

本当にできる

不安になるけど”

「好きなことを続けること、それは楽しいだけじゃない」、このフレーズが、当時の私の心境にぴったり重なりました。

「不安を感じてもいい、続けていこう」と思える、お守りのような1曲です。

『幸せになりたい気持ちがあるなら 明日を見つけることはとても簡単』友達と一緒に泣いた曲

学生時代に親友が失恋したときには、カラオケに行って、2人で竹内まりやさんの「元気を出して」を思いっきり歌いました。

“涙など見せない強気なあなたを

そんなに悲しませた人は誰なの?

終わりを告げた恋に

すがるのはやめにして

ふりだしからまた始めればいい

幸せになりたい気持ちがあるなら

明日を見つけることはとても簡単”

大声で歌った後に、「彼だけが男じゃないよね!」なんて話をして、沈んだ心に元気をもらえた思い出の1曲です。

音楽は言葉以上に心に響き、時に心の支えになってくれます。悲しいときは悲しい曲を聴いて思いっきり泣いたり、前向きな歌詞に背中を押されたり。その時の気持ちに寄り添う一曲があるだけで、少し心が楽になるかもしれません。

音楽は「心の処方箋」

音楽には、心と体に働きかける不思議な力があります。

医学雑誌「JAMA Psychiatry」や世界保健機関(WHO)の報告によると、音楽はうつや不安の軽減にも効果があり、特に音楽療法は専門的な治療と併用することでその力を発揮すると言われています。

また、音楽を聴くことで脳内のドーパミンやセロトニンが分泌され、幸福感が高まったり、ストレスホルモンであるコルチゾールが減少し、リラックス効果が生まれることもわかっています。

悲しいときや寂しいとき、自分の気持ちに寄り添う曲を聴いて涙を流すのは、「カタルシス効果」と呼ばれる自然な感情の発散方法です。また、歌詞に共感することで「自分だけじゃない」と感じ、孤独感が和らぐこともあるでしょう。

もし最近、なんとなく気持ちが沈んでいると感じたら、自分にとっての「癒しの曲」を探してみませんか? お気に入りの音楽を聴くことは、手軽にできるセルフケアのひとつです。

〜Humming読者さんから届いた想い出の1曲〜

HummingのInstagramで「音楽に助けられた経験はありますか?」と質問したところ、素敵なメッセージをいただいたのでご紹介します。

ーーーー

多感な中学生時代、今考えるとちっぽけで可愛い悩みだけど、当時は本気で悩んで、泣いて、笑って過ごしていました。

そんな時に聞いていたのが、中山美穂さんの「未来へのプレゼント」。

「大人になると、今現在のことが過去になるんだな」と考えさせられました。

この曲に出会えたことで、「今を一生懸命生きることが、未来へのプレゼントなんだ」と思い、がむしゃらに青春時代を満喫していました。

https://www.youtube.com/watch?v=_mnBfYHrLdo

ーーーー

素敵なメッセージをありがとうございます。

おすすめのメンタルケアアプリ3選!使ってみた本音レビューつき

ストレス社会と言われる現代で、注目を集める「メンタルケア」

ストレスや不安を感じる人が激増する中、心のケアのための手軽なツールとして、近年、メンタルケア系のアプリが多く提供され注目を集めています。

メンタルヘルスケアアプリとは?

ストレス増加に比例するように、それをケアする方法も近年グッとバリエーションが広がっている感じがします。

瞑想にマインドフルネス、そしてジャーナリング。

でも正直、どうやって始めたらいいか分からないし、何より習慣化が大変。そう感じる人も多いのではないでしょうか。

そもそもメンタルケア自体が比較的新しい概念のため、手探り状態になって当たり前。詳しい人だってなかなか身近にはいませんよね。

そんな時に助けてくれるのがアプリです。

メンタルケアの手法がたくさんあるように、アプリの種類もさまざまですが、代表的なものをざっくりご紹介します。

- 瞑想・マインドフルネス系 瞑想のガイドや音楽を提供し、リラックスを促すアプリ。代表的な例は「Calm」「MEISOON」「Upmind」などです。

- 感情記録・日記系 日々の感情や出来事を記録し、自分の状態を客観的に振り返るのに役立つアプリ。例えば「muute」や「Reflectly」があります。

- カウンセリング系 AIや専門家とチャットやビデオ通話で相談できるアプリ。「emol」や「うららか相談室」などが知られています。

メンタルヘルスケアアプリ3選を本音レビュー

機能も種類もさまざまになり、どんどん進化しているメンタル系のアプリですが、一方で、選択肢が多いからこそ、結局どれが自分に合うのか選べない、というのが本音かもしれません。

正直私も、いろいろインストールしては削除しての繰り返しです。

今回はそんな模索のなかで、個人的に使い勝手の良かったアプリを3つピックアップしてご紹介します。

主観にはなりますが、それなりの期間継続して使って感じた良い点とイマイチな点を本音でレビューしますので、参考になれば幸いです。

-

Upmind

Upmind(アップマインド)

https://upmind.co.jp/

「Upmind」はさまざまな機能が実装されているマインドフルネスアプリです。

今まで試したなかでは私に一番合っていて、たしかリリース当初あたりから、かれこれ4年くらいと長く愛用しているアプリです。

機能の一例を挙げると、

・自律神経の状態の計測

・瞑想やヨガのガイド音声

・コラムなど学習系コンテンツ

・習慣化のためのリマインダー機能

などなど、メンタルケアの総合アプリという感じ。

なかでも自律神経の状態の計測は面白くて、スマホカメラに指をあてるだけで簡単に計測できるんです。

すごくないですか?

私自身、この機能が目についてリリース当初にインストールした記憶があります。

仕組みや指標の詳細までは分かりませんが、測定結果は結構その日の気分と近いので、感覚値では精度もそれなりに優れているように思えます。

ただ最近は、この計測よりも「眠りにつくためのお供」としてUpmindを愛用しています。

メンタルケアにおける睡眠の重要性は、言うまでもありませんよね。

Upmindには「熟睡」というタブがあり、睡眠の質を上げるためのコンテンツが結構充実しているんです。

寝ながらできる瞑想やリラクゼーションBGM、自然音、スリープストーリーなどがあり、どれも相性がいいのか流している間にいつの間にか寝落ちしてしまっています。

特におすすめはスリープストーリー。

昔話の朗読なんですが、これを枕元で流していると、幼い頃、母に寝かしつけられていたときの安心感が蘇るのか、心も体もほぐれてぐっすり眠れるんです。

使い始め当初は寝落ちしすぎて、そんなに長い話ではないのに、いつまで経っても物語の結末までたどり着けないなんて状態でした。

最近はキッズ向けの瞑想やスリープストーリーも追加されたので、お子さんとも使えるアプリです。

正直悪い点はあまり思いつかないほど愛用しているのですが、強いて言えば、多機能がゆえに活用しきれてない部分も多いことです。

また、全てのコンテンツが使える有料プランの料金が少し高めなのもネックかもしれません。

年額で支払えば他のアプリと同程度の価格帯にはなりますが、いきなり1年分支払うのはハードルが高いですし、かといって月額だとかなり割高になります。

ただ、先ほどの自律神経の計測含め、無料の範囲内でも使える機能は十分ありますし、実際私も無料プランで不自由なく使用できています。

-

muute

muute (ミュート)

https://muute.jp/

muuteは最近特に流行ってきたジャーナリングの習慣化にぴったりなアプリです。

ジャーナリングについて詳しく知りたい方は、関連記事もあわせて読んでいただきたいのですが、単純に言えば、日記を一歩深めたものです。

日々の出来事だけでなく、それについて感じたことや考えたことを書き出して、自分の思考や感情のクセを冷静に見つめる手法です。

▼こちらもチェック:ジャーナリングのやり方は?日記との違いや効果について

https://humming-earth.com/iikoto/journaling/

ちなみに私は昔から、ちょっとイライラした日はノートに書きなぐって心情を吐露する習慣がありました。

ジャーナリングという概念に出会う前から、本能的にその手法にたどり着いたんだと思います。

モヤモヤが溜まった日は、寝る前にちょっと時間を取って書き留める。学生の頃まではこれで事足りていました。

でも、社会人になるとそんなのでは間に合わない…!

常にストレスが降りかかってくる…!

元々、考えすぎ感じすぎ人間で人より過敏に反応してしまうこともあり、ストレスが降りかかってきたそばから吐き出さないと気が狂いそうでした。

とはいえ、そのためにノートとペンを持ち歩くのも面倒だし、だいたい、職場で何もかもを吐き出したノートを広げて書きなぐるほどのメンタルは持ち合わせていない。(そんな鋼のメンタルならそもそもストレスを感じませんよね)

そんなときに出会ったのがmuuteでした。

スマホ一つで吐き出せる利便性はもちろんのこと、muuteでは、書いたことをカテゴリで整理したり、感情を紐づけることも簡単にできます。

あと、アプリのデザインは温かみがあってかわいいので、やさぐれているときも、アプリを開いただけでちょっと癒されるのもいいところですね。

何より私が気に入ったのは、振り返りを深められる点です。

イライラを吐き出しっぱなしにしても、それはただの愚痴日記で次につながりません。

書いたことをあとから読み返して、冷静に自分の思考や感情を見つめて対処法を考えるときこそが、ジャーナリングの効果が発揮される瞬間です。

muuteはSNSのタイムラインのように、書いたことがスレッド形式で残っていくので振り返りも気軽におこなえます。

さらに良い点がWeeklyとMonthlyでレポートが届くところ。

投稿のカテゴリや感情のタグ、使用した言葉などから、全体的にどんなムードだったかをAIが客観的に分析してくれるんです。

このレポートは結構面白くてモチベーションになります。

また、最近ガイドジャーナリング(テーマに沿って考えや感情を書き出す)も追加されたようなので、ジャーナリングに興味があるけどどう始めていいかわからないという人でも安心だと思います。

ただ個人的にはアプリの動作が鈍くなってきている感覚があり、そこは少し残念な点だなと感じています。

感情と出来事をより密に紐づけて記録できるようになのか、外部カレンダーやストリーミングサービスと連携できるようになったのですが、そのあたりから若干アプリが全体的に重くなり、反応も鈍くなったなという感覚です。

このアプリの挙動の変化に加え、自分のメンタルとの付き合い方が少し掴めてきたのもあって、最近はまたノートとペンのアナログスタイルに戻っています。

それでも突発的に吐き出したくなるときはあるので、お守りのようにずっとスマホには入れたままにしています。

アプリとしてはどんどん多機能になり、カスタマイズ性もさらに向上しているので、挙動がそんなに気にならなければ、ジャーナリング初心者から深めたい人まで幅広く対応するアプリだと思います。

-

MEISOON

瞑想アプリMEISOON(メイスーン)

https://yoga-lava.com/meisoon/

MEISOONは、ホットヨガスタジオLAVAがプロデュースする瞑想アプリです。

私がメンタルケアや瞑想に興味を持ちはじめて、初めてインストールしたアプリでもあります。

瞑想アプリはそれこそたくさんの種類がありますが、MEISOONの特徴は何と言ってもシンプルな機能とUIでしょう。

シーンに合わせて瞑想ガイドのコンテンツが分かれているので、好きなものを選んで再生して瞑想に取り組むだけ。

タブがいろいろ分かれていたり、操作が分かりにくかったりということもないので、気が散ることなく瞑想に集中できます。

また、ログインボーナスや瞑想が完了するごとにポイント加算されるので、継続するモチベーションが維持しやすいのも特徴です。

今は仕様が変わったようですが、以前はこのポイントで有料コンテンツも一部レンタルができたので結構ハマってました。

一方で、シンプルかつ無料コンテンツも少ないので、すでにある程度瞑想に慣れている人は物足りなさを感じるかもしれません。

実際私も、瞑想に慣れてきてマインドフルネスなど、より大きな枠組みでメンタルケアに取り組みたいと思うようになってから、だんだん使わなくなりました。

逆に、瞑想はまったくのゼロからで、とりあえずちょっとはじめてみたい、むしろ最低限のシンプルなアプリがいいという人にはおすすめです。

メンタルケアの入門編として使って、より深めたい、レベルアップさせたいと思ったら、他のアプリを試す。

個人的にはそんなエントリーモデル的な立ち位置のアプリだと思います。

自分に合ったメンタルヘルスケアアプリの選び方

ここまで私が実際に使ってみたアプリをご紹介しましたが、いかがでしたか?

それぞれメリットデメリットを本音でレビューしてみましたが、結局どのアプリが一番いいのかはやはり人によって異なるというのが私の結論です。

なので、最後に選び方のポイントもお伝えしておきます。

-

目的をはっきりさせる

アプリを使ってどうメンタルにアプローチしたいのか、どんな機能が必要なのか、課金をしてでもがっつり使いこんでいきたいのか。

アプリで実現したいことが自分の中で掴めていないと、機能が足りなかったり、逆にオーバースペックなものを四苦八苦して使うはめになってしまいます。

アプリを使うことではなく、あくまでメンタルをケアすることが一番の目的であることを忘れないでください。

-

直感を信じる

アプリの各ジャンルのなかで、正直、機能的な違いがあまりないものもあります。なので「直感」も意外と大切な決め手になります。

なんとなくデザインが好き、瞑想ガイドの声が好き、この機能がおもしろいなどはっきり言い表せなくても、そのしっくりくるという「感覚」を大事にしてください。

習慣化が肝であるメンタルケアにおいては、機能性の高さよりも、使っていて気分が良いことのほうが重要です。

-

常にアップデートする

ここでいうアップデートはシステム的なものではなく(もちろんそれも大切です)、常に「自分とアプリとの相性」をチェックしておくことを意味します。

先ほどご紹介したMEISOONが良い例で、私の場合、当初はとても相性が良く使い込んでいたのですが、だんだん物足りなさを感じていきました。

同時に瞑想以外にも何かできないかと思い始めていたので、改めてアプリを探していたところmuuteに出会いました。

メンタルケアのレベルや方向性は変わっていくものなので、その都度、相性のいいアプリを探すように意識しておくと、自分に合ったアプリに出会える確率もアップします。

アプリを上手に活用して心をケアしよう♪

メンタル系アプリは、自分の心と向き合うきっかけを作ってくれ、さらにその習慣化を助けてくれる素晴らしいツールです。

心身ともに健康にストレス社会を生き抜くためにも、文明の利器を上手に活用してみてくださいね!

心の健康を保つための方法

心の健康を守ることの大切さ

今こそ、心の健康を大切にすることが私たちのウェルビーイングにとって欠かせません。ただし、それはいつもまっすぐとシンプルな道のりではないため、自分の進む道をしっかりと知り、楽しむことが重要です。

身体の健康のように明確な数値で進捗を測ることが難しいのが「心の健康」。内省を繰り返し孤独な作業が多い分、最初の状態と比べてどれだけ成長したかもわかりにくいです。自分が行っている行動に本当に効果があるのか、わからなくなることもありますよね。

そこで、心の健康を保つために、目標設定や進捗管理のヒントをご紹介します。

—

「目標」を設定する

心の健康を向上させる前に目標を設定することで、注力すべき具体的な分野が見え、モチベーションが生まれ、可能性を実感できます。これによって、自分にとって最適な方法を見つけることができ、その後も継続したり習慣化したりするきっかけになります。目標達成後もウェルビーイングを高めるために活用しましょう。

ここでは、目標を決め、それを継続するためのステップを紹介します:

1. 自分の「なぜ」を定義する

目標を考える際は、「なぜ」を問い、自分の答えの理由を理解しましょう。「自分にとって何が重要か」「改善したい分野はどこか」「もっとやりたいことは何か」といった質問を自分に投げかけてみてください。例えば、その目標は自尊心を高めることかもしれませんし、悲しみや孤独感を軽減することかもしれません。

2. 一度にひとつの目標に集中する

目標はモチベーションを高めますが、そのエネルギーを効果的に使うには、一度にひとつの目標に集中するのが鍵です。最初の目標を達成したり進展を感じてから初めて、次の新たな目標を取り入れましょう。

もし目標設定が難しい場合は、専門家のサポートを受けることを検討してもいいでしょう。すでに心の健康の専門家と関わっている場合は、一緒に目標を明確にしたり、既存の目標を見直してみるのも良いでしょう。

—

進捗を確認する3つの方法

心の健康の進捗や効果を測ることは簡単ではありませんが、以下の方法で把握しやすくなります:

1. 日記をつける

日々の気持ちや出来事を記録することで、現在の状態や進捗を把握できます。良い日も悪い日も、その日の感情や目標との関連性を記録する習慣をつけましょう。例えば、セラピストとのセッション後の気持ちを書き留めたり、家族と過ごす時間の中で実践したことや感想を記録することで、自分の成長を見直すことができます。

2. 家族や友人、専門家に相談する

家族や友人は心の健康を支える大切なサポートシステムです。目標を共有することで、気持ちの変化や改善を指摘してもらったり、モチベーションを保つための手助けをしてもらえます。また、セラピストや医療専門家と進捗を確認し、目標に向けた具体的なアドバイスを受けるのも効果的です。

3. デジタルツールを活用する

心の健康を支えるためのデジタルツールを利用するのも一つの方法です。心の健康サポートを提供するアプリやオンラインサービスを活用し、自分の進捗を記録したりアドバイスを受けたりしてみるのもいいでしょう。

—

成功を祝おう

進捗や成功は人それぞれ異なります。だからこそ、自分が成し遂げたいことに集中し、心の健康の面で達成したことを祝う方法を見つけることが大切です。心の健康はまさに旅そのもの。優しく自分を見守り、目標を見据え、必要であればサポートを求めましょう。

参照:https://www.harvardpilgrim.org/hapiguide/how-to-find-success-in-your-mental-health-journey/

心の痛みを抱えるあなたに、犬が教えてくれること【アメリカのドッグセラピスト、モニカ・キャラハンさんインタビュー】

アメリカでは、犬をはじめとする動物を使ったセラピーが広く知られ、心の癒しやストレス軽減に効果があると注目されています。一方、日本ではまだ認知が低いものの、導入することで多くの可能性が期待できます。動物とのふれあいがもたらす癒しの力を取り入れたら、あなたの生活も劇的に変わるかもしれません。

今回は、アメリカで30年以上動物セラピーを続ける団体で長年にドッグセラピストとして活動しているモニカ・キャラハンさんを直撃しました。動物の癒しパワーを、ちょっと覗いてみませんか?

ーードッグセラピーに興味を持ったきっかけはなんですか?

大学では、獣医師になるため獣医学の勉強をしていました。その頃に飼っていた犬のトレーニングをお願いしていたトレーナーさんが、セラピードッグの活動に携わっていたんです。そのトレーナーさんから、「あなたの犬はセラピードッグに向いている性格だ」と言われ、興味を持ちました。

ドックセラピーが何をする活動なのか最初は知りませんでした、ある日、トレーナーさんと一緒に学校を訪問し、私の犬がドッグセラピーとして子供たちと濃密な時間を過ごしているところを見たんです。これがきっかけで、この活動を本格的に始めることになりました。

私たちの非営利団体『セラピードッグ協会(Alliance of Therapy Dogs)』はワイオミング州シャイアンで、創業者の夫婦が自宅のリビングルームで始めたものです。ドッグセラピーの活動の効果を知った夫婦が設立し、少人数からスタートしましたが、現在では19,000人以上のメンバーを抱える規模にまで成長しました。今年で設立から約35年になります。

ーーセラピーを受けた人々の反応で、特に印象に残っているエピソードはありますか?

活動を始めた当初、セラピードッグの活動は、高齢者施設や学校で始まりましたが、現在では想像もできないようなユニークな場所で活躍しているんですよ。例えば、空港や軍事基地、葬儀場、歯科医院など、ストレスの高い環境で活動しているんです。さらに、米国体操チームの競技会などにも導入され、選手のストレス軽減に貢献しています。人々がストレスを感じる場所であれば、どこでもセラピードッグが活躍できる可能性があるのです。

最近の科学的な研究によって、動物の写真を見るだけでもストレスホルモンの低下に効果があり、実際に触れ合うことでさらに大きな効果が得られることも判明してきました。血圧の低下や不安の軽減などの効果も科学的に実証されています。

ーードッグセラピストとして忘れられない体験はありますか?

印象深い体験は空港での出来事が多いですね。それまで、悲しい理由から飛行機に乗る人がそんなにいるなんて想像したこともありませんでした。ある時、セラピードッグと空港にいたら、女性が泣きながら「犬を触ってもいいですか?」と声をかけてきたんです。その時一緒にいたセラピードッグのオレオを数分間なでた後、「ありがとう」と言って彼女は去っていきました。

後日、彼女からSNSで連絡があり、「あの時は、病院で父と最後の別れをした後だったんです。オレオのことは一生忘れません」と感謝の言葉をもらいました。そうやって、セラピードッグと一緒に空港にいると、亡くした家族との思い出の地を訪れる人や病院で家族を看病するために飛行機に乗る人など、多くの悲しい理由で移動する人々と出会うんです。ですから、空港での忘れられない出会いがたくさんありますね。

ーー動物と触れ合うことに抵抗を感じる人もいますが、ドッグセラピーを社会により広める上で、どのような工夫や配慮が必要だと思いますか?

犬とのふれあいは安全で適切な方法で行われるなら、素晴らしいものだと思います。また、必ずしもこの動物が「犬」である必要もありません。人間以外の動物には多くの選択肢があります。

ドッグセラピーの魅力は、人と関わるのが苦手な方でも無理なく受けられる点です。ある訪問では、女性が私とは一言も話さず、犬と数分一緒に過ごした後に「ありがとう」と言って帰られました。セラピーでは、人と話すことを強制せず、犬との触れ合いを通じて自分のペースで気持ちを整理することができます。その人が抱える壁を少しずつ取り払う助けになり、多くの人にとって有益です。

ーー犬は人の感情を理解できるのでしょうか?

犬は人の感情の変化を感じ取ることができると思います。必ずしも人間の「悲しい」という感情そのものを理解しているわけではありませんが、普段と様子が違うことは分かるようです。そのため、飼い主の様子がいつもと違うと感じると、より近くに寄ってきたり、普段以上に注意深く観察したりする傾向があります。

ーーセラピー犬に向いている犬種はありますか?その犬の性格や特徴がどのようにセラピーに活かされていますか?

セラピードッグには、生まれつきの素質と訓練の両方が重要です。特に重要なのは、人と一緒にいることを楽しむ性格です。リードにつながっての歩行やジャンプをしないなどの基本的な行動は訓練で身につけることができます。

特定の犬種が向いているというわけではなく、個々の犬の性格が重要です。例えば小型犬のポメラニアンから、バーニーズ・マウンテン・ドッグやセントバーナードなどの大型犬まで、様々な犬種がセラピードッグとして活躍しています。

大切なのは、飼い主が自分の犬をよく理解し、成長過程で人との関わりを楽しめるかどうかを見極めることです。

ーーセラピードッグやドッグセラピーはどのように募集していますか?

セラピードッグに関しては認定テストを実施しています。セラピストに関しては現在、米国、カナダ、プエルトリコで私たちの団体に所属するセラピストが19,000人以上いますが、口コミで会員は増加しています。少人数のスタッフで運営し、電話対応も人による対応を心がけ、組織の基盤を大切にしています。

ーーセラピードッグになるためにどういった資格や訓練が必要ですか?

現在、特別な資格は必要ありません。多くの人が自分で犬を訓練してテストに臨んでいます。

必要な手続きは①バックグラウンドチェック ②獣医師による犬の健康診断書の提出 ③3段階の実地テストです。このテストには、犬に触れて扱いやすさをチェックしたり、きちんと人と並んで歩けるか、すぐに驚いたりしないかを確認したり、3日間かけて実地観察とセラピードッグとしての実践的な訪問を行います。

ーー動物が苦手な人にもドッグセラピーを勧めますか?また、動物に慣れるためのコツはありますか?

私たちは、セラピードッグには衝動をコントロールすることができるような訓練をしています。すべての人に飛びつかないようにし、必ず相手に「触っても大丈夫ですか?」と確認することを徹底しているんです。犬が苦手な方やアレルギーのある方もいるため、無理に接触を求めることはありません。相手が触れたくない場合は、それを尊重し、代わりに簡単な芸を見せたり、犬を少し離れた場所に座らせるだけでも癒しを感じてもらえます。また、犬への苦手意識を克服したい方には、小さなステップを積み重ねて慣れていくサポートも行っています。

ーーアメリカでは馬を使ったセラピーもあると聞きますが?

アメリカの動物セラピーは最近、特に馬を使ったプログラムが注目を集めていますね。犬のセラピーが先行していましたが、馬のセラピーも急速に広がっているんです。例えば、PTSD(心的外傷後ストレス障害)を抱える退役軍人向けに、多くの馬セラピープログラムが提供されています。アトランタの水族館では、ジンベエザメと一緒に泳げるプログラムを実施しており、非常に癒しの効果があると聞いています。

Monica Callahan (モニカ・キャラハン)

2024年は私にとって大きな一年でした。Alliance of Therapy Dogsでディレクターを務めていましたが、新たにデジタルマーケティングマネージャーとして有償の役職に就くことになりました。ソーシャルメディアを通じてチームの皆さんと知り合い、今後さらにソーシャルメディアの存在感を高めていけることを楽しみにしています!

私の家には4匹の犬がいます。ディスコ(ウィンドスプライト)、オリオ(ダルメシアン)、クイント(ダルメシアン)、そしてヒップホップ(ウィンドスプライト)です。現在、オリオとヒップホップがセラピードッグとして活躍しています。彼らは訪れる先々でたくさんの喜びを届けてくれてます。

Alliance of Therapy Dogs HP: https://www.therapydogs.com/

瞑想がより楽しくなるおススメのクッション

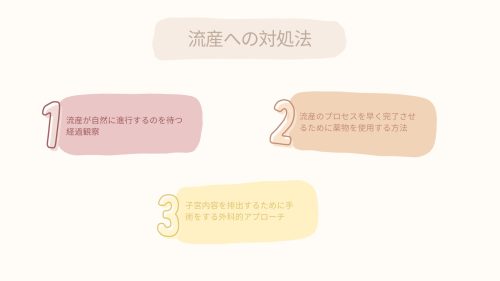

『流産と自分らしく向き合う』女性が自分で決めて実践する安全な流産へのアプローチ

※この記事は、アメリカのaviva Romm 医師の以下の記事を日本語に訳したものです。

https://avivaromm.com/miscarriage

女性の体を守る安全な流産とは

私は、何十年もの間、助産師として、女性の出産だけでなく、流産もサポートしてきました。流産は妊娠した女性にとって話題にするのが怖いトピック。過去に流産を経験したことのある女性にとってはさらにつらい話題でしょう。そのため多くの医療従事者や女性ジャーナリストたちが、オープンに話題にあげることを避けているのが現状です。

しかし、妊娠の10回に1回は流産するという調査もあるように、流産とは予想以上によく起きるものであり、流産に直面した時に自分自身をどのようにケアすればよいか知っておくことはとても大切です。流産への対処法は、初めて生理が来たとき、妊娠したとき、更年期に入ったときのケアを女性が意識することと全く同じ、そのくらい大切なことです。ただ、流産はあまりに長い間沈黙されてきたトピックのため、これまで長い間、妊娠初期に流産した女性への精神的なサポートが十分になされてきませんでした。

妊娠すると、母親になるための幸せな話題に事欠きませんが、いまだにあまり語られることのない流産については、精神的、そして身体的な面でのサポート体制が整っていないのです。普段の会話で気軽に話せるトピックではないため、流産についてしっかりと理解している女性はほとんどいません。さらに、流産というと、「医療行為」「手術」という怖いイメージが強く、ほとんどの女性が流産は病院での治療が必要な危険な処置だと考えています。今回はこの流産について、一緒に向き合ってみましょう。

まず、流産への対処法は3つあります。

それぞれのアプローチには長所と短所があるので、自分に一番適した方法を選びましょう。

流産を経験する多くの女性にとっては、①の経過観察という方法が最も安全な選択肢でしょう。妊娠初期の流産は、ほとんどの場合、合併症もなく自宅で起きることが多いものです。「自宅で自然に起きる」というのは、あなたがイメージしている流産とは全く違うかもしれませんね。

私が自宅での流産をサポートしてきた多くの女性たちについて紹介すると、さらに流産のイメージが変わるかもしれません。彼女たちは流産の経験が、トラウマや後悔ではなく、神聖な儀式によって心が満たされたような感覚を得たと語っています。ですから、もし私の患者が自宅での流産という選択肢を検討する場合、特別な医学的理由がない限り、自宅での流産が最適だと考えています。

この記事では、自宅での流産はどうやって行えるのか、そしてより快適に行うためのヒントを解説しましょう。

流産の兆候と症状

流産は、医学的には早期妊娠損失(EPL)と呼ばれます。このEPLは、妊娠の15~20%に起こり、全ての流産の80%を占めます。妊娠初期の流産の多くは、妊娠6~7週頃に胎児が死亡して起こりますが、妊娠13週までの流産も含まれます。流産の可能性があると示す一般的な症状にはこういったものがあります。

- 膣の出血

- 腰痛

- 腹痛、子宮けいれん、子宮収縮

また、妊娠中の症状が軽減した(例えば、吐き気を感じなくなった、乳房の張りがなくなったなど)と報告する女性もいます。このような症状がある場合は、助産師や産科医に相談し、超音波検査で赤ちゃんの成長が止まっていないかどうか、心拍があるかどうかを確認してもらいましょう。

妊娠超初期の場合、胎児が形成されたのか、まだ生きているのか、超音波検査でははっきりしないことがあります。このような場合はさらなる確認が必要かもしれません。これには、経膣超音波検査、β-HCgの血中濃度の測定、早めに再度超音波検査を行う、などが考えられます。また、子宮外妊娠の可能性を排除する必要があるかもしれません。子宮外妊娠とは、受精卵が卵管のいずれかに着床して成長し始める合併症のことで、薬物療法や場合によっては手術をする必要があります。

自宅で安心できる流産を

自宅での流産を選択した場合の、最適な環境作りを紹介しましょう。

時間

流産に対応している間は、仕事や用事で外出するよりも、家でゆっくりしていたいと思うでしょう。ですから、流産の症状が始まったり、誘発剤を飲む予定の日は、数日間、理想的には1週間ほど予定を空けておきましょう。

サポート

自宅にあなただけの居心地のよい空間を作ってみることをお勧めします。週末を自分のために過ごすように、のんびり映画を見たり、好きな本を読んだりしましょう。自分を存分に甘やかしてあげましょう。また、パートナーや親しい友人と一緒に時間を過ごすことは、精神的・身体的に必要なサポートを得られるだけでなく、万が一、迅速な治療が必要になった場合にも安心です。

栄養補給

十分な水分補給をし、軽めでヘルシーな食べ物を用意しておきましょう。軽い食事は、流産の促進のために薬を服用している場合や、痛み止めを飲む必要がある場合にも効果的です。例えば、レッドラズベリーリーフのお茶は、陣痛時の子宮収縮を促すために多くの女性が愛用しています。

けいれんや陣痛が強くなってきたら:湯たんぽを腰や下腹部に当てると心地よく、痛みも和らぎます。誰かに足や腰をマッサージしてもらい、特に仙骨の上の部分を強く押してもらいましょう。深呼吸をして、子宮が空になったところ、子宮が収縮するところ、子宮の周りに優しい癒しの光が当たるところ、そういうシーンをイメージしてみてください。これは、「ヒプノバーシング(※催眠出産)」のテクニックによく似ており効果があるでしょう。他には、温かいシャワーを浴びたり、お湯を腰にかけたりしてあげましょう。

ラベンダー、カモミール、レモンバームなどのリラックス効果のあるハーブティーを飲んでみることもお勧めです。その時には、不快に感じるかもしれませんが、あなたの身体は今身体のために何をすべきかわかっているものです。これから何が起きるのかを事前に理解しておくことで、気持ちも楽になるでしょう。

癒しのための聖なる空間をつくる

流産は、それを経験する本人にさまざまな感情をもたらすのが普通です。流産のプロセスの間も流産後も、どの感情が正しいというものはありません。あなたの人生の希望や目標によって、悲しみから安堵までの感情は様々です。ワインを一杯飲んだことや、もやもやした気持ちを抱いた記憶など含め、あなたは流産が起きたことに関して何も悪いことはしていない、そのことをしっかりと理解することが大切です。

私の長年の経験でわかったことは、女性は人生の様々な局面で自分のための時間を割き、神聖な空間をつくり出せば、私たちの脳、心、精神がトラウマを減らし、おだやかに過ごせるということです。さらに、女性たちが周りにいる他の女性たちに心を開けば、流産から来る喪失感や悲しみを周りの仲間たちと分かち合い、流産についてのディスカッションを始めることもできるのです。

では、流産の時に神聖な空間をつくるにはどうしたらいいのでしょう。

例えば、流産という経験を、まるで出産のように扱うのはどうでしょうか。キャンドルを灯し、音楽を聴き、煌々と明かりを灯し、お茶を飲み、パートナーがいるならそのパートナーにも一緒に参加してもらいましょう。

流産の時に胎児がすでにいた場合は、埋葬の儀式を行うこともできます。特別な石や羽、ハーブなどを供えて埋葬しましょう。自分への手紙を書いたり、自分の経験についてジャーナルを書いてみましょう。カレンダーにその日をマークし、1年後に時の経過に感謝を表せるようにしてみるのです。

もちろん、流産という体験をもっとプライベートなものにしておきたい、その体験を誰とも共有したくない、または過去のこととして振り返らずに前に進みたいと考える人もいるかもしれません。何が正しくて何が間違っている、ということはありません。あなたにとって、何が一番自然に感じるか、ということが大切です。

自宅での流産

流産には子宮のけいれんと出血が伴います。けいれんも出血も、重い生理痛のようなものですが、これらはまったく正常な症状ですので安心してください。

自宅で経過観察のアプローチを選んだ場合、こういった流産の症状が数日から数週間続くことがあります。この間、けいれんや点状出血が断続的に起こります。実際の流産の最終段階では、けいれんと多めの出血が、数時間から最高で5時間おきに定期的に起こります。

妊娠後期に予想されること

妊娠が進めば進むほど、出血やけいれんが激しくなり、血液や血の塊と一緒に子宮内容も排出されていることに気づくかもしれません。流産が妊娠の初期に起こっている場合、子宮内容は血の塊のように見えるかもしれません。妊娠8週目くらいになり、胎児が形成されると、胎児組織は非常に小さな初歩的な胎盤と、小さな袋のような形で現れることもあります。

胎児組織を実際に目にすることは、人によっては非常に精神的なショックを受ける可能性があります。また、子宮頸管や膣からは、血にまみれた濡れたトイレットペーパーのようなものが出てくることがありますが、これは子宮内膜の一部です。

助産師や医師に後から見せるために、こういった排出物を保管しておけば、子宮からすべての組織が排出されたかどうかを判断したり、染色体検査が必要な場合に役立ちます。

医療機関に行くタイミング

自然流産(人為的でなく起こる流産すべてのこと)を選んだ場合は、合併症もなく流産を完了するケースがほとんどでしょう。しかし、流産を軽く考えてはいけません。流産には出血や感染のリスクがあるからです。

ここでは、どのようなことに注意し、どのような場合に医療機関に行く必要があるかを説明しましょう。

- 1時間に生理ナプキンのマキシパッド(多い日用のナプキン)2枚が浸るほどの出血が2時間続く場合。

- 38°C以上の発熱がある場合。

- いつも気分が悪かったり、けいれんが終わった後に下腹部痛がある場合。

こういった場合は、流産のプロセスを完了させ、感染を予防するために、子宮内容除去または吸引処置と抗生物質が必要になることがあります。流産後の数週間の間に、大量出血があったり、大きな血の塊が排出されたり、腹痛や発熱、悪臭のする膣分泌物が出たりした場合は、感染症の可能性があるため、早急な診察が必要です。

流産の後

流産が完了すると、けいれんは完全に治まりますが、膣からの出血は通常1~2週間ほど続きます。その後には、出血が止まったりまた再開したりということを繰り返すこともあります。流産後の最初の数日間は、小さな血の塊が少し出るかもしれません。どれもすべて正常なことです。

十分な休養をとり、具だくさんのスープやシチューなど栄養のあるものを食べ、水分をたくさんとりましょう。 生理用ナプキンに含まれる細菌による感染を防ぐため、生理用ナプキンは2~3時間おきに交換しましょう。また子宮内容がすべて排出されたことを確認するために、薬による治療から2週間以内には、医療機関を受診することをお勧めします。

次の妊娠までどのくらい待てばいい?

これは信じられないかもしれませんが、人間の体は妊娠したいと思えば、流産を経験してもすぐに妊娠をすることができます。流産の翌月には生殖能力が高まることも検査でわかっています。妊娠を望む場合は、妊婦用ビタミン剤、特にメチル葉酸が400~1000mcg含まれているものを服用しましょう。流産したことが、将来また妊娠する可能性に影響を与えることはないので安心してください。

ーーーーーーーーーー

地球に優しい!だから心も体も気持ちいい!

『マインドフル』に身体を動かすための

サスティナブルなブランド3選

タンザニアの女性から教えてもらった「もっとわがままでいい」

「わがまま」と聞いて、あなたはどう感じますか?

この言葉はネガティブなイメージを持たれがちですが、実際の意味は「我がまま」つまり「私の意志のままに」というもの。

私はタンザニアの女性たちと出会って、この「わがまま」について考える機会が増えました。

私たちは、もっと自分に「わがまま」を許しても良いのではないかと感じたんです。

タンザニアの女性たちの生き方には、あなたが、もっと自分のわがままを許せて、もっと楽に生きていくヒントが隠されているように感じます。

自由な自己表現

タンザニアの女性たちは、女性としての楽しさを誰に気兼ねすることもなく存分に味わっていると、日々そんな風に感じます。

例えば、我が家で働いてくれているお手伝いさんのローズマリー。

普段はとてもおとなしくて仕事をテキパキやってくれる彼女。ある日、彼女の意外な姿を目撃しました。

私が在宅で仕事のミーティングがあった日、ローズマリーには別室で子どもと一緒に遊んでもらっていました。

ミーティングが終わると、子どもの部屋から楽しそうなダンスミュージックが流れてきたのです。

ドアを開けたら、いつもおとなしいローズマリーが、3才の息子に負けないくらいノリノリでダンスをしていました。

息子もとっても嬉しそう。「あら、ごめんなさい。ダンスが楽しくて、踊りすぎちゃったわね」と、ちゃめっけたっぷりの彼女。

私自身、ダンスがうまくないということもありますが、こんな風に自然にクリエイティブな自己表現ができて、こうやって楽しめるなんて、うらやましいなと感じました。

苦労を楽しみに変える強さ

タンザニアの女性の自己表現は、ダンスだけではありません。髪型も自分を自由に表現するツールとして楽しんでいます。

例えば、スワヒリ語の先生のクララ。

週に2回会う彼女は、会うたびに髪型を変えています。

それがまたとても似合っていて素敵なんです。

ある時は三つ編みにしたヘアをトップでまとめて、またある時は髪に明るい色のハイライトをいれたり、またはウィッグで短髪にして突然のイメージチェンジなど。

ひんぱんに長さやスタイルを変えて、新しい髪型をいつも楽しんでいます。

私自身は、子育てが忙しくなってからは、手入れしやすい短めの髪型を続けています。

しかし、子育てをしながらも、自分のオシャレを楽しむ余裕を持っている彼女を見ていると、髪型を少しチェンジさせたら私も日々のワクワク度がアップするのではないかと気づきました。

タンザニア女性の髪は黒人特有の縮毛であるため、日々のお手入れが欠かせません。

しかし、彼女たちはこの手入れがめんどうであるという苦労を、女性のファッションをさらに楽しむツールへと変えているのです。

さらに彼女たちは髪型をひんぱんに変えることで、自己表現の幅も広げています。

髪を編んだり、結んだり、アフリカ布のヘアアクセサリーを使ったりすることで、個性的で洗練されたスタイルをつくり出しています。

彼女たちのこういう髪型を使ったファッションは、個性を表現し、自信を高める素晴らしい手段となっています。

必要なサポートは遠慮せず活用

タンザニアの女性が生き生きとしている理由の一つに、お手伝いさん文化があると私は考えます。

お手伝いさんを雇う習慣は、タンザニア社会に根付いており、お手伝いさんは通常、家族の一員のように家に泊まり込んで働いています。

私自身、この文化に慣れていないせいか、当初は、家事を他人に任せることに抵抗がありましたが、アフリカで経験できるせっかくの体験だと、思い切って雇ってみました。

「自分が得意ではないことは他の人に任せてみたらいい」「本当に大切なこと以外はやらなくていい」そんな理想論をどこかで聞いたことはあっても、実際には無理なことだとあきらめてきた私。

しかし、お手伝いさんのおかげで、この「理想論」を実現できたのです。

その結果、何年も「忙しいから」を理由に伸ばし伸ばしにしていた活動を始めたり、子どもたちと過ごせる時間が増えました。

このお手伝いさん文化は、タンザニアの女性のエンパワーメントの役割を担っています。

お手伝いさんの存在によって、働くママたちは仕事に行きやすくなります。

つまり、子育てや家事に追われることなく、自分のキャリアや個人の成長に専念することができるのです。

「家事育児は女性の仕事」という社会通念がまだまだまかり通っているタンザニア社会。

お手伝いさんの存在によって、タンザニアの女性たちは、時間とエネルギーを自己成長や自己表現に注ぎ、女性たちの夢の実現や経済的な自立に大きく貢献しています。

▶︎SHOGENの視点:🏳️🌈日常を大切にしていたタンザニアの人々

「わがまま」と決めつけずに

タンザニアの女性たちは、男尊女卑という今も残る社会的な制約にもかかわらず、こうやって生き生きと輝いています。

それは、自由に自己表現をする彼女たちのパワーと、お手伝いさん文化という社会から与えられた機会に支えられています。

自己表現したりサポートを受け入れることを、私たちは「わがまま」と決めつけて、我慢しがちではないでしょうか。

タンザニアの女性たちの生き方から、この「わがまま」と片づけてしまいがちな視点を見直すことができそうです。

つまり、私たちも自己表現をもっと大切にし、必要な支援を受け入れることで、より充実した生活を送ることができるということです。

ぜひ、日々の生活の中で、こういった視点を取り入れてあなたの考え方を更新できる部分がないか、考えてみてくださいね。

YOUの思考「どこにいても、楽しいことをずっと探している」

私たちを惹きつける特別な魅力を持つひとは、誰にも負けない“個性”という輝きを放っています。各界で活躍し続けている彼女や彼に、“自分らしく”を大切にする生き方についてインタビュー。そのオリジナルなスタイルの秘密を探ります。前回のインタビューvol.1では、YOUさんの仕事への向き合い方やモチベーションについてお話いただきました。今回は、自身の好きなモノゴトと向き合い方などを伺います。

YOUという生き方「ネガティブなことには鈍感。そうやって生き延びてきた」

私たちを惹きつける特別な魅力を持つひとは、誰にも負けない“個性”という輝きを放っています。

各界で活躍し続けている彼女や彼に、“自分らしく”を大切にする生き方についてインタビュー。

そのオリジナルなスタイルの秘密を探ります。

ここから3回にわたり、タレント、俳優、エッセイストなどジャンルレスに活躍するYOUさんをフィーチャーします。

― 何か一つの仕事や形に縛られることがないんですね。

「一つの会社にいて勤め上げるという考えや、一つの仕事を極めるという経験がないんです。一つのところにいる幸せを知らないし、何なら“嫌になったらいつでも辞められる”ってことで安心しているんですよ。安定って素晴らしい、って聞くから結婚もしてみたけど、“果たして結婚は安定なのか?”と思っただけでしたね(笑)。

人それぞれだと思いますが、不安定な状態の方が私には心地いいんですよね。だって安定してずっと幸せとか、ずっと楽しいって、本来あり得ないことでしょう。だから嫌だな、大変だな、悲しいなって思うことがないと、私は幸せを感じられないんです」

― バラエティ番組では、ここでYOUさんが何かいいことを言ってくれるーーと観ている方はいつも期待してしまうのですが、そういうプレッシャーを感じることはありますか?

「30代、40代のころは、ちょっとあったかもしれません。キレイでいたいし、モテたいし、面白いことも言いたい。人の目も気になる。でも50代に入ってからはそういうプレッシャーは一切なくなりました。上手いコメントは若い子が言えばいい、それで育っていけばいい。だから私は今、ただただ好き勝手なことを言っているだけなんですよ(笑)。

とはいえ、バラエティの現場は勝負事みたいな感覚がある。他の出演者のキャラクターを考えて、自分はどこで出てどこで引くか。自分をそうやって客観的に眺めて『今だ、行け!』とやっているのが、すごく楽しいんです」

― 自分を客観的に見て、瞬時に判断して振る舞う。それは、芸能界に入ったときからですか?

「いえいえ。ただただ現場で学んできた感じでした。出るべきところで出られなかったらガッカリはするけど、落ち込んでいる時間がないくらい、次の現場、次の現場と続いたので、まさに叩き上げですね。というと、とても忙しかったみたいに聞こえますけど、ちゃんとプライベートの時間もありましたよ。毎日飲み歩いてましたし、20代から40代の20年間はずっと睡眠時間は3時間くらいでした。仕事で、じゃないですよ、勝手に遊んで勝手に寝てないだけ。

でも仕事ってなるとちゃんとスイッチ入りましたし。何か私、異常にタフなんですよ(笑)。タフでいられたのは、たぶん、やりたいことがいっぱいあったから。服も好きだからコレクションにも行きたいし、子育てもあったし。全部ぜんぶ、やってみたかったんですよね」

>>”自分らしく生きる”とは?|仕事や恋愛で自然体で過ごせる方法を紹介

失敗の理由の本質は、他のところにある場合が多い

― やりたいことを全部やる、心も体もタフでいるためには、何が必要でしょうか?

「一つ言えるのは、鈍感力を鍛えるってことかな。何か嫌だな、辛いなってことは絶対あるはずだけど、そういうことに敏感になりすぎない。自分の都合のいいように常に変換する。ネガティブなことには鈍感でいるってこと。だから私は、怒りとか痛みに異常に強いし、ストレスも溜め込まないでいられる。そうやって生き延びてきた気がします。どうやってその鈍感力を鍛えたのかといえば、やっぱりそれも、とんでもない数の現場に行って、毎回とんでもなく初めてなことをしていくなかで、身についたのかもしれない。悔しいこととか、恥ずかしいことがあっても、全然大丈夫になりましたもん。

逆にハッピーなことに対しては、敏感でいたいですよね。だから楽しそうなことを探して、毎晩飲みに行っていたんでしょうね。それに、仕事で溜まったストレスは、違うところで発散しないと。失敗した場所に立ち戻って現場検証をすることも大事だけど、失敗の理由の本質は、他のところにある場合が多い。だから常に、他の逃げ場も持っていないとね」

>>【ストレス解消】セルフケアとはなにか?意味・種類・方法について解説

―ネガティブなことに鈍感でいる・・・それは案外と難しそうですね。

「私、ひとの悪口をめっちゃ言うし、それでストレス解消しているところもあるけど、でも誰かのせいにしないってことは意識してきました。他人のせいにして、鈍感力とか言ってたら、人間として終わっているでしょう(笑)。だから、自分が落ち込まないために自分の失敗を他人のせいにする、それだけはダメだとずっと決めていた。人間関係においても、相手が悪い、ではなくて、あくまで自分の責任にして、そのひととの距離の取り方を冷静に考えればいい。

それでも上手くいかないときは、私のなかで指標とする存在がいて、そのひとに意見を聞いています。このジャンルはこのひとに相談、こういうことはこのひとの考え方が素敵、というふうに何人かいて。年上も年下も男も女もさまざまなんですが、自分が迷っているときはそのひとに話をしてみる。で、『そうじゃないよ』とか『間違ってないよ』とかアドバイスをもらって進んでいく感じですね。

たくさんの現場に行って、毎回たくさんのひとに会ってきたからこそ、そういう素敵な人々に出会えた。それってこれまでの人生においての、財産みたいなものですからね。まぁ、そこで意見を言われて反省するってことはもちろんありますけど、仕事の場合、まったく同じ現場って二度とないので、後悔するとか反省しするぎるっていうんじゃなくて、よしわかった、はい次!って進む感じですね」

日々の痛みや苦しみをかわしながら、自分だけの地図を描いて歩いてきたYOUさん。

その芯には、とてもしなやかで強い軸がある。自分らしく、自分のペースで歩いていく彼女の姿は、私たちのあこがれであり、指標。

自分のやり方で、無理をしすぎず、楽しむことに貪欲であれ。

仕事を持続可能にする大切なヒントが見つかりました。

次回は、日々自分をどうケアしているのかについてじっくりと伺います。

>>【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法

Profile

YOU(ゆう)

8月24日生まれ、東京都出身。

18歳でモデルデビューしたのち、歌手としても活躍。

’91年『ダウンタウンのごっつええ感じ』に出演、以降数々のバラエティ番組に出演。

2004年にはカンヌ国際映画祭に出品された映画『誰も知らない』に出演。

その後『歩いても歩いても』『ボーイズオンザラン』など多くの作品で活躍。

現在ドラマ『魔法のリノベ』(毎週月曜22時~/フジテレビ系)に出演中

https://www.circleline.co.jp/talent/you.html

アン ミカの好奇心「上に行くためより、穏やかに生きるために」

私たちを惹きつける特別な魅力を持つひとは、誰にも負けない“個性”という輝きを放っています。

各界で活躍し続けている彼女や彼に、“自分らしく”を大切にする生き方についてインタビュー。

そのオリジナルなスタイルの秘密を探ります。

アン ミカさんの生き方、自分らしさを探るインタビューの最終回。

今、自分自身を高めるために心がけていること、実践されていることをお伺いします。

シャツワンピース、パンツ/ともににDRAWELL(ドロウェル/ドゥーブルー)

ジュエリー/すべてオート ジュエラー・アキオ モリ

タンクトップ/スタイリスト私物

学ぶ時間がない、というのは自分に言い訳をしている状態

インタビューvol.1では、自分自身を知るため試行錯誤した半生、vol.2では、自分を愛し肯定できるようになるまでを伺いました。遠まわりしても、一歩一歩前に進むことの大切さを知っているアン ミカさんだからこそ、メディアを通して発信されているポジティブな言葉に強い説得力を感じます。

― アン ミカさんは20もの資格をお持ちですが、なぜこんなにたくさんの資格を取得されたのでしょう?

「家を出て独立するときに、父と『必ず資格を取ること』を約束しました。父からしてみれば、子供の将来を案じてのことだったと思います。それだけでなく、私は学ぶこと自体が楽しくて好きなんです。現在も毎年1つずつ、何かしらの資格を取ることを目指しています。今年は漢方のお茶の上級コースの受講が途中で止まってしまっているので、早く極めたいなと思っています」

― 学ぶことへの好奇心は、途絶えることがないですね!

「学ぶ時間がないーーというのは、自分に言い訳をしている状態だと思うんです。『仕事が忙しい』といっても、移動時間中などに何かできるのではないでしょうか。今、私はバラエティのクイズ番組に出させていただいていますので、クイズのための勉強も毎日の隙間時間にしています。1日3つ、必ず難読漢字を覚えるようにしているんですよ。眠くても疲れていても3つなら頭に入りますから」

>>【変わりたいあなたへ】自分を変えることは難しい?変われる方法や習慣

― 他にもご自分を高めるためにされていることはありますか?

「本来の私は、とてもガサツな人間なんです(笑)。でも、そんな自分をわかっているからこそ、できるだけ人前では所作はキレイに、言葉は丁寧に、を意識しています。

例えば撮影では、指先まで神経を行きわたらせること。お食事のときもお箸の使い方、置き方を常に丁寧に。文字を書くときも美しく・・・と、日々小さな継続を心がけています。

私自身、誰かと一緒にいて、そのひとの美しい所作や美しい文字を見たときに、いいものに触れさせてもらった・・・という感動が生まれます。だから私もそばにいるひとに、心地よさを感じてもらえるような言葉、所作を大事にしたいと思っています。

他には、アートに触れて五感を整えることも私にとって大事なことです。時間を見つけて美術館へ足を運ぶようにしていますし、音楽を聴くことで発想転換したり、意識改革にもアートが役立ってくれます。

特に、ヘアメイクをしている時間にオペラやクラシックを聴くと、とても気分が高まりますね。音楽は言霊ですから、そのときに聴きたいと選んだ音楽で、自分自身の心の状態を知ることもできるんです。

美しいものに触れるという意味では、『アニマルプラネット』のような、地球をテーマにした美しい映像を観るのも好き。私たちが取り組むべきことも見えてきますよね」

穏やかに過ごすために、自分を高める

― 地球のために取り組むべきこと、という言葉がありました。アンミカさんの、日常生活でのエシカルアクションを教えてください。

「小さなことですが、自宅で出る生ごみはコンポストで堆肥にしています。私は夜遅い時間に帰宅したときはいつも、野菜をたくさん入れた薄味のお味噌汁を作って食べているんです。そのときに出る野菜のヘタの部分なども、煮込んで出汁をとるベジブロスにして、最後はコンポストに入れます。生ごみが分解されていく様子を見ていると、地球は巡っているんだなと実感できますよね。

そうやってできた堆肥、土から植物が生まれ、そして植物は私たちが吐いた息を酸素に変えてくれて、植物のからだ、茎に流れている液体はアロマに、葉っぱは手当てに使えたり、食べられるものは野菜になり、その根っこは私たちの体を温めてくれる。さらに乾燥したら漢方になるんですよ! 植物のアロマを体にまとっていると、その香りに包まれていることが、心や体の手当てになります。植物って最強ですよね、私たちにたくさんのものを与えてくれるんですから」

ー 植物の“手当て”! 確かに、いろいろなシーンで私たちは植物の恩恵にあずかっていますね。

「私はあまり時間の使い方が上手ではなく、仕事で一杯いっぱいになってしまうことがよくあります。なので、きちんと体と心の手当てをして、睡眠も計画的にとらないといけないなと感じています。

“頑張りすぎている”状態には気を付けないといけません。自分が満ち足りていないと、家族にも周りの人にも優しくする余裕が生まれづらくなりますから。“自分を高める”ということは、必死になって上を目指すためだけにすることではありません。穏やかに過ごすために、植物やアートの力を借りて自分を高めていけたらいいですよね」

― いま、何か新しく始めたいことはありますか?

「新しい挑戦ではないのですが、ずっと勉強している語学をさらに極めたいなと思います。夫はアメリカ人ですが日本語が上手なので、普段の会話は日本語になってしまいます。英語も上達したいですし、また以前に韓国に語学留学をしましたが、韓国語もまだまだ学ばないと! 世界の人とつながって、自分の気持ちをしっかりと伝えるために、やはり語学は大切ですね。まずは英語と韓国語を完璧にしたいです」

― 漢方も漢字も勉強されているなかで、さらに語学も磨きたいーーやりたいことを明確にリストアップされているんですね。

「そうですね。でも頑張りすぎずに楽しんでいきたいです。近年、日本において頑張りすぎてしまうひとが多いですよね。でも、誰かと比較して『自分はできてない』なんて思う必要はありません。自分のペースで、ゆっくり高めていければいいと思います。

もし、それでも人と自分を比べてしまうようなら、いい方法がありますよ。

“すごい! いいなぁ”と誰かに対して思ったらすぐに『素敵ですね!』と、相手に口に出して伝えること。そうすれば相手もうれしい気持ちになって、『あなたも素敵ですよ!』と褒め返してくれるかもしれません。

相手の魅力を認めてしまえば、劣等感や嫉妬を感じることも無くなります。インスタグラムでキラキラしている投稿を見付けたら、あえて『いいね』を押しまくってコメントしましょう。素敵ってことを認める。そして自分のことも受け入れる。そうすれば、もっと生きやすくなりますよ」

充実した日々のなかにいながら、“学ぶこと”に向き合い、自分を高めることに積極的なアンミカさん。いい意味でストイックでありながら、自分にも周りにも優しい彼女の姿は、何のために「自分を高める」のかと迷える私たちの道しるべ的存在です。自分のペースで、強く、穏やかに。幸せに近づくコツを、胸に刻んでおきましょう。

>>メンタルヘルスを向上させるセルフケア方法。自分と向き合う時間を増やそう

Profile

アン ミカ

1993年にパリコレ初参加後、モデル業以外でも、テレビ、ラジオ、ドラマや映画、時には歌手として、さまざまな表現分野で活躍。

野菜ソムリエ、漢方養生指導士中級、ベジフルビューティーアドバイザー、NARDアロマアドバイザー、化粧品検定一級、ジュエリーコーディネーター3級など20の資格を活かし、服やコスメ、ジュエリーなど商品プロデュースを展開。

ポジティブな考え方、幸せな生き方を提唱する講演会も人気で、幸せに関する本も多数出版。

今年も自身プロデュース『アンミカのポジティブ手帳2023』を9/29に発売予定。

さらに、9月には自身初舞台出演ミュージカル「シンデレラストーリー」も控えている。

http://tencarat-plume.jp/

Instagram @ahnmikaofficial

SHOP LIST

オート ジュエラー・アキオ モリ 03-3573-2516

ドゥーブルー (ドロウェル) 03-3793-2395

アン ミカの哲学「自分を愛することは、幸せになる第一歩」

私たちを惹きつける特別な魅力を持つひとは、誰にも負けない“個性”という輝きを放っています。各界で活躍し続けている彼女や彼に、“自分らしく”を大切にする生き方についてインタビュー。そのオリジナルなスタイルの秘密を探ります。前回のインタビューでは、アン ミカさんの幼少期からモデルになるまでの激動の日々を語っていただきました。今回は、コンプレックスだらけだった自分をどうやって愛し、認められるようになったのか、じっくりとを伺います。

アン ミカという個性「“自分”を知らないと、生き残れない」

私たちを惹きつける特別な魅力を持つひとは、誰にも負けない“個性”という輝きを放っています。各界で活躍し続けている彼女や彼に、“自分らしく”を大切にする生き方についてインタビュー。そのオリジナルなスタイルの秘密を探ります。ここから3回にわたり、モデル、タレント、さらにデザイナーとしても活躍中のアン ミカさんをフィーチャーします。

水川あさみさんと考える、ワクワクする未来【対談 / 森カンナと未来人vol.3】

社会を広く見渡すユニークな視点をもち、連載エッセイ『ごきげんなさい』でもそのオリジナルな感性を披露している森カンナさん。彼女が「未来人=時代の先を走るリーダー」を招いて、気になるテーマについて語り合います。ゲストはプライベートでも親交のある俳優 水川あさみさん。vol.1では食について、vol.2ではファッションや暮らしについて語り合い、今回vol.3では働き方や理想の世界にまで二人の会話は広がっていきました。

水川あさみさんに聞きたかった、あれこれを質問!【対談 / 森カンナと未来人vol.2】

社会を広く見渡すユニークな視点をもち、連載エッセイ『ごきげんなさい』でもそのオリジナルな感性を披露している森カンナさん。彼女が「未来人=時代の先を走るリーダー」を招いて、気になるテーマについて語り合います。ゲストはプライベートでも親交のある俳優 水川あさみさん。食について語り合ったvol.1に続き、vol.2は心地よいと感じるファッションについて、また心を整える暮らしぶりについてトークします。

松本まりかの循環「心もからだも、巡らせることが大切」

松本まりかさんの生き方、自分らしさを探るH_Styleインタビュー。vol.1では仕事への情熱、vol.2では旅や恋愛観などプライベートについて伺いました。最終回は、心を整えるためにやっていること、からだを美しく保つために気を付けていること、そして素の自分との向き合い方について語っていただきます。

松本まりかの情熱「自分の“好き”を信じ続けるということ」

私たちを惹きつける特別な魅力を持つひとは、誰にも負けない“個性”という輝きを放っています。各界で活躍し続けている彼女や彼に、“自分らしく”を大切にする生き方についてインタビュー。そのオリジナルなスタイルの秘密を探ります。ここから3回にわたり、今、唯一無二の存在感に注目が集まる俳優 松本まりかさんをフィーチャーします。

山田優の未来「垣根を越えた、その先を見つめたい」

山田優さんの生き方、自分らしさを探るH_Styleインタビューの最終回。vol.1では自分のスタイルについて、vol.2では愛について語っていただきました。今回はボディとメンタルのケアについて、また食事のこだわりや未来のファッションについて、たっぷりと伺います。

山田優の愛情「愛を注ぐほど、人は強くなるから」

2022年に結婚10周年を迎え、オンオフともに充実した日々を送る山田優さん。前回のインタビューvol.1に続き、vol.2ではあらためて家族のこと、夫婦のこと、そして今、一人の女性として描いている夢について伺います。

山田優の決断「自分の足で歩くということ」

私たちを惹きつける特別な魅力を持つひとは、誰にも負けない“個性”という輝きを放っています。各界で活躍し続けている彼女や彼に、“自分らしく”を大切にする生き方についてインタビュー。そのオリジナルなスタイルの秘密を探ります。ここから3回にわたり、モデルとして絶大な人気を誇る、山田優さんをフィーチャー。

ホラン千秋のヘルシー思考「心をマイナスにしない努力」

ホラン千秋さんの生き方、自分らしさを探るH_Styleインタビューの最終回。忙しい毎日を過ごすうえで、心身ともに元気をキープするためのセルフケアについて伺いました。

トップス¥18,500、スカート¥18,500/コントワー・デ・コトニエ(コントワー・デ・コトニエ ジャパン)

「必要以上にネガティブにならないように」

Hummingのインタビューvol.1ではホランさんの自分らしい生き方について、そしてvol.2では仕事スタイルについて話していただきましたが、その的確な表現力と聡明な言葉選びに聞き惚れてしまいました。

ー きっとプライベートでもテキパキとアクティブに行動されているに違いないと、ポジティブに頑張る姿を想像してしまいますが、「できればソファでゴロゴロとしていたいタイプ」というから意外なギャップです。

「“ポジティブなひと”というイメージを持たれやすいのですが、かなりネガティブです(笑)。基本、最悪の選択肢から考えるタイプ。裏を返せばリスク管理がしっかりしているといえるのかもしれませんが、つい後ろ向きに考えがちなので、必要以上にネガティブにならないようにしています。心が荒まないよう、マイナスをゼロに戻す作業というか・・・」

― 具体的には、それはどんな作業なのでしょうか?

「心を変えようとするのは難しいので、体を動かします。昨日までは、この世の終わりくらいに思えていたことも、運動した後は『なんとかなる!』と前向きになれたりするものです。

正直、運動は苦手なのですが、食べることが大好きなので、体型維持を兼ねて運動をするという選択をしました。食べる量を減らすこともできるけれど、パワーもなくなるし、肌や髪のハリつやも失われてしまいます。健康的な体をつくるためにも、しっかりと食べて体を動かす方がいい。過度な食事制限をして“これしか食べられないのか”・・・とマイナスな気持ちになるのか、苦手でも運動を取り入れて“頑張っているじゃん自分”とプラスに思うのか。結果、同じ体重だったとしても、とらえ方は180度違うと思います」

― 苦手な運動をすることでポジティブなマインドを手に入れるというのは、なかなか高度なテクニックのような・・・。

「そうですよね(笑)。ジムに行かなくて済むのであれば、怠け者の私としてはうれしいですけど。だから到着する5秒前まで帰りたいと思っています。でも、運動したあとの“頑張ったな”感とか、汗を流す爽快感、翌日の筋肉痛もけっこう楽しかったりして。それに、1時間前の自分よりも確実に磨かれているし、健康的になっている。そのちょっとした達成感で、ポジティブになれる。運動ってすごいなって思います」

―「1時間前よりも磨かれた自分」。この考え方、素敵ですね。

「時間は巻き戻せないので、年齢でみたら今よりも若くはなれないわけですよね。スキンケアにしてもそうですが、今の状態を維持するためのケアは大変だなと思うこともあるけれど、今日より若くはなれないから“今やらないと!”と(笑)。疲れていてもケアは怠らないようにしています。どんな大富豪でも“時間”をお金で買うことはできません。そう思うと、時間は有効活用しないともったいないですよね!」

ホラン千秋の仕事スタイル「期待に応えたいからこそ、できないことに目を向けたい」

『Nスタ』のキャスターを務めてもうすぐ丸5年。夕方の顔として活躍するだけでなく、音楽番組やバラエティ番組にも出演し、老若男女のファンをつかんでいるホラン千秋さん。前回のインタビューvol.1に続き、vol.2では多彩な顔を持つ彼女の仕事スタイルについて伺います。

ホラン千秋が実践する、自分に嘘をつかない生き方

私たちを惹きつける特別な魅力を持つひとは、誰にも負けない“個性”という輝きを放っています。各界で活躍し続けている彼女や彼に、“自分らしく”を大切にする生き方についてインタビュー。そのオリジナルなスタイルの秘密を探ります。ここから3回にわたり、キャスターとして活躍するホラン千秋さんをフィーチャー。

佐田真由美が実践している、心を解放する方法とは?

自分にとって心地よいものに囲まれた暮らしは、心や体に安らぎをもたらします。年齢を重ねますます輝くモデルの佐田真由美さんに、心穏やかな日常を過ごし、豊かで幸せな人生を“持続的”に送るためのヒントを伺いました。

充実した睡眠が“幸せオーラ”の秘密

―プライベートでは2児の母でもある佐田さん。どのように仕事と家庭・育児を両立されていますか?

「仕事と育児のバランスを取るのはなかなか難しいです。仕事場から急ぎ足で帰宅して、ご飯を用意して・・・本当に毎日が嵐のよう(笑)。子供たちが成長するごとに悩みは変わるし、尽きないですね。ディレクターを務めるジュエリーブランド『エナソルーナ』も子育てしているような感覚。ここまでやればOKというゴールはないですし、上手くいくときもいかないときもあるけれど、私にとってとてもかけがえのない存在ですから」

佐田真由美が語る、

逆境にめげずに前進する力

私たちを惹きつける特別な魅力を持つひとは、誰にも真似できない“個性”という輝きを放っています。各界で活躍し続けている彼女や彼に、“自分らしく”にこだわりを持つ生き方についてインタビュー。そのオリジナルなスタイルの秘密を探ります。H_styleを語っていただくゲストは、モデル、ジュエリーブランド「エナソルーナ(enasoluna)」のトータルディレクターとして活躍する佐田真由美さんです。

そこに“LOVE”がある。レスリー・キーの写真が心を動かす秘密

世界的に活躍する写真家 レスリー・キーさんをフィーチャーするインタビュー第2回は、彼が取り組むSDGsプロジェクトについて。写真で誰かの人生を少しでも生きやすくすることができればーーそんな願いと愛が込められた活動を伺います。

「写真には人生を変える力がある」

11月某日、朝から羽田空港の「HANEDA ダイバーシティ&インクルージョン」のオープニングイベントへ、午後からはBMW主催の「FEEL THE iX / iX3 @SHIBUYA」のイベントステージに2回登壇して制作したアートポスターについて語り、その合間を縫って銀座のGapへ。ここでは、Gapとレスリーさんがコラボしたダイバーシティプロジェクト「This is Me ~Rainbow~」の展示が始まっていました。彼が手掛けたプロジェクトが続々と拡散された一日。でもレスリーさんが抱えるプロジェクトは、これだけではありません。

あふれる情熱と夢。レスリー・キーの写真に“未来”を感じる理由

私たちを惹きつける特別な魅力を持つひとは、誰にも真似できない“個性”という輝きを放っています。各界で活躍し続けている彼女や彼に、“自分らしく”にこだわりを持つ生き方についてインタビュー。そのオリジナルなスタイルの秘密を探ります。

ここから2回にわたり、グローバルに活躍する写真家 レスリー・キーさんをフィーチャー。シンガポールから日本にやってきて今年で30年。「撮りたい!」と思った人物、テーマをひたすら追い続け、次々と夢を実現するレスリーさんに、その情熱の源をお伺いしました。

「私たちクリエイターが行動しないと」

世界中のセレブリティのポートレートからファッション広告までを手掛ける写真家として活躍する一方で、自身で企画制作する写真集の売り上げを寄付したり、チャリティイベントを主催するなど、長年にわたり社会貢献活動を続けてきたレスリーさん。現在も羽田空港やGAPの店舗、赤坂サカスなどで彼の作品が展示中です。

香里奈が語る“今”。

「一瞬一瞬を大切にして生きていく」

私たちを惹きつける特別な魅力を持つひとは、誰にも真似できない“個性”という輝きを放っています。各界で活躍し続けている彼女や彼に、“自分らしく”にこだわりを持つ生き方についてインタビュー。そのオリジナルなスタイルの秘密を探ります。H_styleを語っていただく最初のゲストは、モデル、女優として活躍する香里奈さんです。