「きれい」のものさしは、自分で決める。内側からも輝く、私らしい美しさとは?【編集部対談】

年齢や体型、社会の目。美しさにまつわるプレッシャーは、知らず知らずのうちに心と身体を縛っています。

だけど本当は、誰もが自分らしい美しさを持っているはず。

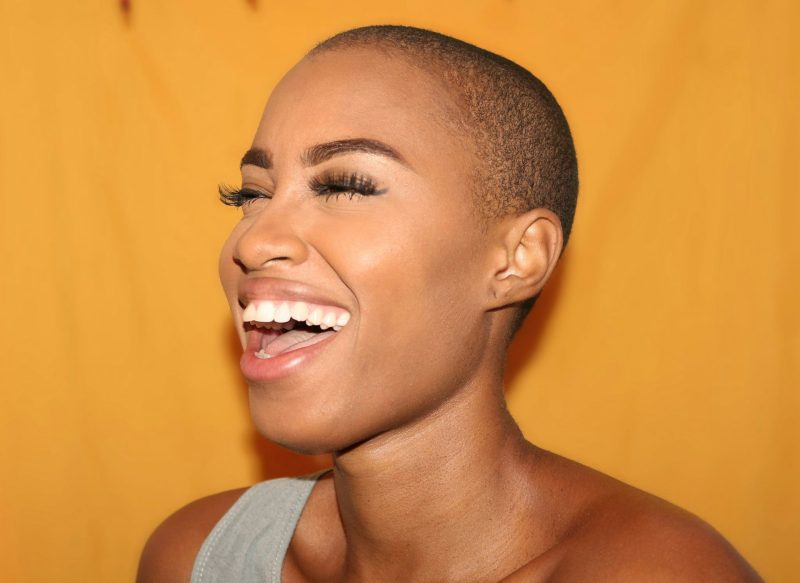

編集部の舞麻と純が、それぞれの視点で「美と身体」について語り合いました。

美しさはもっと多様でいい

純:今回は「美と身体」についてお話ししたいと思います。このテーマは、Hummingの中でも私が特に強い思いを持っているカテゴリーです。

私は12歳から16歳まで日本で暮らしていました。その時期は思春期の真っただ中だったこともあり、体型の変化にとても敏感でした。太ったり痩せたりを繰り返し、自分の体に自信が持てなかったんです。まわりにはスラッとした子が多く、余計にコンプレックスを感じていました。

日本では特に「痩せていること=美しい」という価値観が強く、ガリガリに細い体が称賛されることすらあります。それがアメリカで育ってきた私にはとても不思議で、衝撃的でした。

だからこそ、「体型によって人の価値を決めるような考え方」は、少しずつでも手放していけたらと思っています。

舞麻:確かに、昔はケイト・モスとか、パリス・ヒルトンが人気で、痩せている体型に憧れる人が多かったよね。でも最近は、「ハリのある肌」や「引き締まった身体」などが注目されるようになって、いわゆる「健康美」を目指す女性も増えてきた気がします。

純:舞麻さんが「美と身体」をHummingのカテゴリーに選んだのはどうしてですか?

舞麻:ヨーロッパやアメリカでの暮らしを経験して感じたのは、美しさはもっと多様だということ。

最近では外国人も増えてはいるけれど、日本はまだ日本人が大多数の社会なので、美しさの基準もどうしても似たような基準で比べられがちだと感じていて。

日本基準の美しさだけでなく、もっと広い視点で「美」を見つめ直したいと思いました。

それに年齢を重ねると、身体との向き合い方も少しずつ変わってきますよね。私自身、プレ更年期といわれる年齢に入り、食事や運動だけでなく、「どんな景色を見るか」「誰と過ごすか」といった、心に触れるものもすべてが身体に影響すると実感しています。

だからこそ、これからは見た目だけではない、美しさや健やかさについて、読者のみなさんと一緒に考えていきたいです。

心が整えば、鏡に映る自分も変わる

純:舞麻さんはどんな人に魅力を感じますか?

舞麻:私が魅力的だと感じるのは、外見が整っている人です。整っているというのは、いわゆる美女という意味ではなくて、清潔感があって、服装や立ち居振る舞いがきちんとしていて、「その人らしさ」がにじみ出ている人のことです。

あとは、純粋で人に対して優しさを散りばめられる人や、人生を活き活きと楽しんで、いろんなことに興味を持ってる人、自分のことも人のことも大事にできている人に魅力を感じます。

そういった人に出会うと、「もっと話してみたいな」とか、「また会いたいな」と、自然と思えます。

純:「美」というと、ついメイクや髪型、服装など、見た目ばかりに目が向きがち。でも、内側を整えることも大切ですよね。

私は30代になってようやく、食事や運動を意識するようになりました。年を重ねても元気に動けるように、筋肉をつけたいと思って。

高校生のころはガリガリの体型に憧れていたけれど、今は、人それぞれ生まれ持った骨格があるから、それ以上に細くなるのはむしろ不健康だと思っています。私は背が低く、脚も短く、おしりもしっかりしていますが、「これが私の骨格なんだ」と、ようやく受け入れられるようになりました。

舞麻:私はヒップにボリュームがないから、丸みのある体型の女性を見ると、すごくセクシーで魅力的に感じます。でも、そういう体型の人はジーンズがきつかったり、人目が気になったりするのかもしれないけど。

純:そうなんです!ジーンズを履いてる自分が、好きになれなくて。でも、今は「健康的なご飯を食べて、運動もして、私はこの身体で頑張ってる。これで十分!」と、自分に言い聞かせています。

舞麻:私の好きな本に『水は答えを知っている』という一冊があって、その本には、水は言葉や音に反応すると書かれています。たとえば、優しい言葉やクラシック音楽を聞かせると、水は綺麗な六角形の結晶をつくる。一方で、ネガティブな言葉を聞かせると、うまく結晶ができなかったり、歪な形になったりするそうです。私たちの体の約60%は水分なので、どんな言葉を使うか、どんな言葉を浴びるかで、心にも身体にも影響があるはず。

だから、純が自分に優しい言葉をかけているのは、本当に良いことだと思うし、私も子どもにはできるだけポジティブな言葉で話すようにしています。

純:ポジティブな言葉は、子どもの自信にもつながりますよね。

私は母から厳しい言葉をかけられることが多く、自信が持てるようになるまで時間がかかりました。でも、決して母を責めているわけではなくて、20代は誰でも自分の身体や心に迷う時期。そういう揺らぎも、大人になるプロセスのひとつだったのかなと思います。

舞麻:子どもを産んで感じるのは、どんなにポジティブに子育てをしようと思っても、完璧な子育てなんてできないということ。きっと子どもの心の中には、何かしらのささくれだった気持ちや、「これは嫌だったな」と思う経験があると思うんです。

私も、母親にされて嫌だったことがたくさんあるし、それがしばらくトラウマとして残っていたこともあります。でも、30代になってからは、いつまでも親のせいにして生きていくのは違うと思うようになりました。

ネガティブな感情は体に蓄積されてしまうから、負の感情をどれだけ上手に手放せるかが大切。過去に誰かからされたことも、最終的には自分の責任として受け止めていく。そんな覚悟や、前に進むための「ガッツ」が必要だと思います。

純:私は、発する言葉や心の持ちようも美しさに関係すると思っています。だって、悩んでいたり、イライラしたりしていると、肌も荒れるし、げっそりと疲れた顔になってくるから。「私は大丈夫。頑張ろう!」とポジティブな気持ちだと、肌にもハリが出てくる気がします。

だからこそ、ストレスを感じる時も、落ち込む時もあるけれど、なるべくネガティブな感情に浸りすぎないように意識しています。

舞麻:脳の力は本当に偉大だから、ネガティブな感情をため込まないことは本当に大切。そのためにも、信頼できる友人やパートナーなど、話せる相手がいることがとても重要だと思っています。私はカウンセリングやセラピーを利用することもあります。身近な人だと、どうしてもその人の価値観や考え方が影響してしまうので、お金はかかるけれど、偏りなく話を聞いてくれるプロの存在は貴重です。

「きれい」は誰のため? 自分と大切な人を思いやる身体づくりを

純:「美と身体」について私がいちばん伝えたいのは、「きれい」の基準は人それぞれだということ。そして、美しくなることで誰を喜ばせたいのかを考えてみてほしいです。

私は、自分のためにきれいでいたい。自分の身体を好きになるほど、人生が明るく、楽しくなると思うからです。もちろん、自分だけでなく、大切な人のためにも美しく、健康でありたいですね。

| Humming編集長 永野 舞麻

1984年生まれ。16歳までを日本で過ごした後、海外へ移住。大学で出会ったアメリカ人の夫と結婚し、現在はカリフォルニア在住。3児の母。 高校時代、スイスに住んでいたときに自然の偉大さに触れ、地球環境保全について学び始める。アメリカの美術大学でテキスタイル科を専攻。 今でも古い着物の生地などを使って、子育ての合間に作品を制作し続けている。 |

| Humming編集部Project Coordinator 條川純

1984年生まれ。アメリカ生まれ、アメリカ育ち。現在はひとり暮らしをしながら、生涯を共に過ごせるパートナーを探している。 |

ーーーーー

\ポッドキャストはじめました/

編集部対談の内容はポッドキャストでも配信しています。ぜひ音声でもお楽しみください。

spotify

stand.fm

【更年期美容カウンセラー斉藤万奈さんインタビュー】「これって更年期?」もしや、と不安になったあなたへ――専門家が明かす、心と体の変化を乗りこなすヒント

「更年期」という言葉に、漠然とした不安や、どこかネガティブなイメージを抱いていませんか?実は筆者の私自身もその1人です。多くの女性が経験する自然な体の変化であるにも関わらず、その実態や向き合い方については、あまり知られていないのが現状です。

今回は、更年期カウンセラーの斉藤さんをお迎えし、女性たちが抱える「更年期の悩み」に真正面から向き合います。なぜ更年期症状は起こるのか? そして、心と体が揺らぐこの時期を、どうしたら自分らしく乗り越えられるのか? 斉藤さんご自身の経験も交えながら、具体的なヒントと温かいエールをお届けします。あなたの「更年期」を「幸年期」に変えるためのヒントがありそうです。

ーー 更年期とは一般的に年齢ではいつ頃と考えられますか?

更年期の定義は決まっていまして、閉経を挟んで前5年、後ろ5年のあわせて10年を更年期と言います。最近の閉経の平均年齢が52歳ぐらいと言われていますので、だいたい45~47歳ぐらいから55~57歳ぐらいまでが更年期と考えたらいいかなと思います。

ーー斎藤さんご自身の更年期症状の体験について教えてください。どのような症状があり、どのように自覚されましたか?

私が更年期症状を自覚したのは42歳でした。当時、仕事とプライベートで大きなストレスが約1年間続いていた時期で、夜眠れない、気持ちが落ち込むといった症状を感じていました。ある時、仕事が終わってから一歩も動けなくなり、部屋が暗くなっても電気もつけずにソファに埋もれている状態になり、このままでは本当にうつ病になってしまうと危機感を覚えました。これが「おかしいぞ」と感じたきっかけです。

ーーその症状をどのように乗り越えられましたか?

周囲にいた婦人科の先生や美容家の方に相談したところ、「ホルモンが落ちてくる時期だから、ホルモンを安定させてみては?」とアドバイスされました。そこで低用量ピルを飲み始めたんです。低用量ピルは女性ホルモンを安定させる効果があるので、飲み始めてから体調が劇的に良くなりました。それまではうつ病やストレスだと思っていた症状が、低用量ピルでこんなにも安定し、元気になることができたので、これが更年期の入り口だったのかもしれないと感じました。

ーー更年期は誰にでも訪れるもの?

はい、更年期は思春期や成熟期、老年期があるのと同じように、誰にでも訪れる体のステージなんです。ただ、更年期症状が出るかどうか、どんな症状が出るかは、人それぞれなんですよ。

ーー更年期症状が出るのには、どんな理由があるんですか?

更年期症状が出るのには、大きく分けて3つの要因があるんです。

- 女性ホルモンの減少(卵巣の老化)

一番大きな要因は、女性ホルモンの減少です。卵巣の中に卵の赤ちゃんがたくさん詰まっているんですが、それがだんだん少なくなって、女性ホルモンが分泌されなくなるんです。これは、いわば卵巣の老化ですね。だいたい40代に入ると徐々に始まり、40代半ばくらいから一気に加速していく方が多いです。 - もともとの性格

二つ目は、その方のもともとの性格です。例えば、すごく生真面目で頑張り屋さん、「私がやらなきゃ!」と責任感が強く、抱え込んでしまうタイプの方は、更年期症状が出やすい傾向があります。 - 環境要因

三つ目は、その人の環境要因です。人間関係や生活環境の変化、大きなストレスが重なると、症状が出やすくなります。

よくあるご相談としては、お子さんの受験、夫婦関係の悩み、ご主人の転勤といった家庭の事情。あとは、ご自身のキャリアですね。40代半ばから50代前後で仕事の責任が重くなったり、部下を抱える立場になったりして、ストレスを抱える方も多いです。

これらの3つの要因が重なると、更年期症状が出やすくなるんです。

ーー更年期の症状には、どんなものがあるんですか?

更年期症状って、実は本当に多種多様で、最近は100も200も、いや300もあると言われているほどなんですよ。だから、「これって更年期症状なの?」とご自身では分かりにくいことが多いですし、更年期を受け入れること自体が難しいと感じる方もいらっしゃいます。

また、ストレスがかかっている最中は、それに一生懸命向き合っているから症状が出にくいこともあります。ストレスが落ち着いてから、例えば3ヶ月後とか半年後に、何かしらの不調が出てくるパターンも多いですね。夏の疲れが秋に出る、みたいな感覚に近いかもしれません。

ーー斉藤さんご自身も更年期症状を経験されたとのことですが、どんな変化がありましたか?

そうですね。それまでは特に大きな病気をしたこともなく、メンタルもそんなに弱くないと思っていましたし、仕事も楽しんでいました。でも、不調が出たことで、自分の健康との向き合い方、体との向き合い方を学ぶ大きなきっかけになりましたね。「このままじゃいけないな」と気づかされた感じです。

肌や髪のお手入れももちろんそうですが、私の場合、特にうつ症状が出たことが大きかったです。これまでの心の揺らぎの根本にある、自分のアイデンティティみたいなものをもう一度深く考えるきっかけになりました。これまでの生き方や物事の捉え方、両親や家族との関係など、普段あまり考えなかったことと向き合う時間になったんです。

ーー更年期って、人生の大きな節目のようですね。

まさにそうですね。よく転職や人生の大きな節目に「人生の棚卸し」をすると言いますが、更年期はまさにそのくらいの大きな機会なんです。

私自身、子どもがいないのですが、更年期を迎えた時に「もう子どもを産むことはないんだな」ということを改めて感じました。そして、「あの時違う選択をしていたら、子どもを持てたのかな?」とか、「自分が選んできた人生で今ここにいるけれど、もし違う選択をしていたらどうなっていたんだろう?」なんて、これまでの人生を振り返って、深く考えるようになりました。

今は、女性の生き方って本当に多様ですよね。子どもを持つか持たないか、仕事をするかキャリアを積むかなど、選択肢はたくさんあります。でも、選んだ人生はこれしかないわけです。そう考えた時に、更年期以降の人生、まだ人生の半分くらいしか来ていないから、あと半分どう生きていこうかなって、真剣に考えるようになりました。まさに「第二の人生」とか「セカンドステージ」の始まりだと感じています。

実際、うつ症状が出たことで、カウンセリングに行ったりして、もう一度自分を見つめ直す時間をかなり持ちましたね。

ーー更年期はつらい時期というイメージが強いですが、今後の生き方を考えるきっかけにもなるんですね。

そうなんです。女性の体は、閉経までは女性ホルモンによって守られているんです。病気もしにくいようにできています。毎月生理のたびに心も体も揺らぐ大変さはあるけれど、それがあって人生の半分まで来ました。そして、それがなくなることのちょっとした「解放感」のようなものも感じるんです。

ただ、心も体を守ってくれていた女性ホルモンがなくなることで、今度は「自分の健康をどうやって自分で作っていくか、育てていくか、守っていくか」を考える時期になるんです。

だから、更年期って悪いことばかりじゃないんですよ。私は、人として成熟して、この先さらに良い人生を歩んでいくための準備期間であり、きっかけを与えてくれている場所だと考えています。今年60歳になりますが、そう考えると、これから更年期を迎える方たちには「全然無理じゃないよ!」って心から伝えたいですね。

ーー閉経後に現れる不調や老化を緩やかにするために、40代からやっておくと良いことはありますか?

たくさんありますよ!もちろん「たくさんある」って言うと、ちょっとプレッシャーに感じるかもしれませんが(笑)。

一番大切なのは、本当に基本的なこと、食事と運動と休養を見直すことです。これは、すべての人にとって生活の基盤になる部分ですからね。

1. 食事について:

栄養バランスと「食べ方」が重要です。毎日完璧なバランスの食事を作るのは大変ですが、できるだけ彩り豊かにしたり、加工食品の裏の表示を見て添加物が少ないものを選んだりする意識を持つと良いでしょう。

更年期以降は、太りやすくなったり、コレステロール値が上がってきたりと、体の自然な変化があります。動物性脂肪の摂りすぎには注意したり、自分の体に負担になるようなものはできるだけ避けるように心がけてください。

若い頃と違って、更年期以降は食べてもなかなか身にならない(栄養が吸収されにくい)と感じることもありますし、カロリーだけを見て食事をするのも良くありません。極端なダイエットも体に負担をかけるので、無理なくバランスよく、基本通りの食事を心がけるのがおすすめです。例えば、甘いものの摂りすぎは良くない、というのは言われていますよね。

2. セルフケアについて:

40代になったら、これまで以上にセルフケアをしっかり行う必要があります。今までと同じだと、後から不調が出てきやすくなるかもしれません。

そしてもう一つ、大切なのは自分の弱点を知ることです。例えば、もともと偏頭痛がある方は、生理前のPMSがひどかったり、更年期に入ると偏頭痛がひどくなる傾向があります。そういった自分の弱点を早めに知り、対処しておくことが大事です。免疫も落ちてくるので、自分の体の声に耳を傾けてあげましょう。

ーー斉藤さんご自身が実践されている、おすすめのセルフケアはありますか?

私の場合、もはや「何が特別なの?」って聞かれても分からないくらい、日々の生活に溶け込んでしまっています(笑)。

食事については、昔はローフードを試したり、動物性のものを抜いたり、いろいろな食事方法を試しました。今はとりあえず3食はしっかり食べます。

朝食は、最近はだいたい決まっていますね。最初に野菜サラダ、次にヨーグルトにバナナを入れたもの、そして小さいパンを1個と卵1個、コーヒーです。その日の気分で適当にアレンジしています。和食ももちろん良いと思いますが、私の場合、朝にご飯とお味噌汁だとちょっと重たく感じてしまうので、このスタイルに落ち着きました。

お昼はご飯とお味噌汁と納豆、夜は野菜のおかずと肉か魚、海藻やキノコ類などを食べます。ご飯は食べてもお茶碗半分くらいです。

何を気をつけているかというと、一番最初に野菜を食べること。そして、いきなり炭水化物を摂らないようにしています。朝パンを食べる日は、お昼や夜にパスタなど、炭水化物が重なるものは避けるようにしていますね。

あと、これは私の体の「取扱説明書」のようなものなのですが、ご飯を食べないと便秘になるんです。昔は便秘で何日も出なくても平気だったんですが、50代に入って更年期になってからは、便秘になると本当に苦しくて。どうして便秘になるのかを自分なりに検証した結果、「ご飯」が私には必要だと分かったんです。なので、お米は朝昼晩のどこかで必ず摂るようにしています。だいたいお昼ですね。

それから、オリーブオイルを大さじ1杯は必ずどこかの食事のタイミングで摂るようにしています。そうすると、私の場合は便秘が解消されるんです。

この「ご飯とオリーブオイルと、最初に野菜を食べる」という自分なりのルールのおかげか、20年前、30年前の服が今でも全部着られるんですよ。スカートでもデニムでも。だから、体をキープする意味では、多分間違ってないんじゃないかなと思っています。

ーーご自身の「取扱説明書」を作られているんですね!

そうですね。きっと、更年期はネガティブになることももちろん多いし、自分を「ダメだダメだ」と思ってしまうことも本当によくあります。そんな時は、「どうやって気持ちを切り替えようか」「どうやったら自分の気持ちがちょっと晴れるか」ということを考えるようになりました。例えば、何も考えずにさっさとウォーキングすると、気分転換になったりしますね。

自分の心が何をしたら喜ぶかな?ちゃんと整うかな?ということを考えるのが大事だと思います。自分の取扱説明書を作るというのは、つまり自分をちゃんと観察してあげることなんです。

「私、今どういう気持ちでいるかな?」「私の体がどうして欲しいと思ってるかな?」といったことを、客観的に見てあげられるようになると良いですね。

あと、私は仕事柄、化粧品やサプリメントなど、いろいろなものを試す機会があるので、試した時に「なんかいいな」という気持ちになれるかどうかを大切にしています。皆さんも、いろんな情報をたくさん持っているけれど、それを試した時に「あ、なんかいいな」という自分の声が聞けなくなっていることがあるんじゃないかと思うんです。「口コミに書いてあったから良いはずだ」とかではなく、自分が試した時にどう感じるか、ピンとくるかこないか、というちょっとした感覚をもっともっと大事に拾ってあげることが重要なんじゃないかなと思います。

ーー更年期に差し掛かる前から、ご自身の体と向き合われていたんですか?

いえいえ、そんなことはないと思います。本当に40代に入るまでは、「私がやらなきゃ」とか、世間体や外の目ばかり気にしていました。今思えば、自分らしさみたいなものは本当になかったかな。自分のことは後回しでしたね。

でも、今のように「何かいいな」と自分が好きなことを感じられるようになったのは、まさに更年期のあたりから、もっと自分に目を向けるようになってからです。

「自分を大切にできるのは、自分しかいない」

セルフケアは自分しかできないこと。それに気づいた時に、本当に「自分ファースト」で行こうと思いました。もちろん、環境や状況によっては、なかなかそうはいかない方もたくさんいらっしゃると思います。でも、できる範囲で良いので、周りの人の助けを借りながら、それでも自分をちゃんとケアする「自分ファースト」を少しでも実行できたら良いんじゃないかなと思います。

これはね、訓練なんだと思いますよ。いつも自分を見てあげて、自分の気持ちや心が動く瞬間を見逃さずにキャッチしてあげることです。

ーー「ラマーナ」にいらっしゃるお客様は、更年期に関するどんな悩みを抱えていることが多いですか?

「これって更年期?」というご相談がすごく多いですね。ご自身に起きている症状や不調が、本当に更年期なのかどうかの確認だったり。

あとは、「つらい症状があるけれど、どうしたら改善できるの?」という具体的なご相談も多いです。体の不調よりも、どちらかというとやっぱりメンタル面ですね。気持ちが落ち込んでやる気が起きないとか、ひどい疲労感が抜けないとか、うつ症状、集中力がないといったメンタルのご相談が多いです。

確かに、素人目には「これは更年期障害な気がするけれど、もしかしたら別の症状かもしれない」と判断が難しいですよね。だから、そういう悩みを相談できる場所があるのは心強いと思います。

ーー婦人科での治療についても相談できるんですか?

はい、もちろんできますよ。婦人科での更年期症状や更年期障害の治療についてのお話もよくします。

「婦人科でこういう治療があるよ」「治療にはこういう方法があるよ」といった情報提供ですね。例えば、ホルモン補充療法は婦人科の保険診療で受けられますし、漢方薬も保険で処方してもらえます。あとはプラセンタ注射も更年期治療で保険が適用される場合もあります。

そういった情報を、その方の状態に合わせてお伝えしています。

ーーラマーナでは、どんなサポートをされているんですか?

当サロンにいらっしゃるお客様は、フェイシャルやボディのマッサージといったトリートメントを受けながら、私との会話の中で「最近こういうことがあってね」といったお話をしてくださいます。

そこで、「それ、更年期かもしれないからちょっとチェックしてみましょうか」と、更年期チェックリストでご自身の状態を確認してもらったりします。定期的に来てくださる方には、毎回「最近どう?」と体調を聞きながら、おすすめのサプリメントや生活習慣についてアドバイスしたり、本当に必要そうだと感じたら、「かかりつけの婦人科を持った方がいいよ」と、婦人科のかかり方や選び方についても具体的にアドバイスすることもあります。

ーー友達と話すだけでは終わらない、次のステップが見えるサポートは心強いですね。

これは皆さん、本当によくおっしゃいますね。「友達同士では『更年期だよね、そうかもね』って話すけど、結局何も解決しないんだよね」って(笑)。

もちろん、話すことはとても大切ですよ。女性はコミュニケーションをとってストレスを発散したり、ハハハと笑って免疫を上げたりします。女性ホルモンって、ニコニコ、ウキウキ、ワクワクするホルモンなので、そういう時間を持つことは女性ホルモンの活性にもつながります。

それはすごく良いことなんですが、その先に「更年期に対してどうしたら良いか」という具体的な選択肢が示されるかどうかで、その後の対処が変わってくると思うんです。まさに「取扱説明書」の作り方に関わってくることなので。

治療もあれば、アロマセラピーやハーブ、呼吸法といったセルフケアの仕方もあります。何か一つだけで劇的に良くなるというわけではないから、いろんなものを組み合わせて自分をサポートしていく、持ち上げていくという考え方が大切なんですよね。

_________________________________________________________________________________

斉藤万奈

証券会社で役員秘書として10年間勤務した後、ジュリークショップ青山、新宿伊勢丹BPQCジュリークショップ店長を経て、2002年二子玉川にてエステティックとリラクゼーションのサロン「ラマーナ」をオープン。これまでに15000人の女性の美と健康をサポートしてきた中で、更年期を軽やかに乗り越えることの大切さを実感し、近年は施術やカウンセリングなど更年期ケアに注力している。

2014年より女性ライフクリニック新宿にてメノポーズカウンセリングを担当。

・CIDESCO認定エステティシャン

・IFA認定アロマセラピスト

・NPO法人更年期と加齢のヘルスケア認定メノポーズカウンセラー メノポーズカウンセラーオブザイヤー2022受賞

エステサロン「ラマ―ナ」HP | https://la-marna.jp/ | Instagram

【編集部対談】心がふっと軽くなるメディアを目指して。編集部が語る「Humming」の原点

Webマガジン「Humming」を立ち上げてから早2年。立ち上げメンバーである編集部の舞麻と純が、あらためて「なぜHummingを始めたのか」「どんな想いで運営しているのか」を語り合いました。

| Humming編集長 永野 舞麻

1984年生まれ。16歳までを日本で過ごした後、海外へ移住。大学で出会ったアメリカ人の夫と結婚し、現在はカリフォルニア在住。3児の母。 高校時代、スイスに住んでいたときに自然の偉大さに触れ、地球環境保全について学び始める。アメリカの美術大学でテキスタイル科を専攻。 今でも古い着物の生地などを使って、子育ての合間に作品を制作し続けている。 |

| Humming編集部Project Coordinator 條川純

カリフォルニアで日本からの移民の両親のもとに生まれ育った私は、まったく異なる2つの文化に触れるという貴重な経験をしてきました。それによって、世界や人との関わりについて幅広い視点を持つことができたと思います。人々が安心して休めたり、心が癒されるような場所があることはとても大切だと思っていて、Hummingがそんな場所になれたらと願っています。 |

自分と向き合うことで人生は変わる。その経験を伝えるために

純:今日は、WebマガジンHummingを始めた理由や、どんな気持ちで運営しているのかを話していきたいと思います。

舞麻:Hummingを立ち上げたのは、2年前、私たちが38歳のとき。だから、「38歳から読みたいWebマガジン」にしたんですよね。

私はこれまで、いわゆる普通の人生を歩んできたと思っていました。でも、アメリカに移住してから、娘の育児に行き詰まってしまって……。そんなとき、夫から勧められてセラピーを受けてみました。

セラピーの先生との対話の中で、自分の幼少期のトラウマや、心の奥に残っていた傷や怒り、悲しみと、じっくり向き合う時間を持つことができました。過去のつらい出来事も含めて、すべての経験が今の自分をつくっていると気づけたことで、少しずつ自由になって、ありのままの自分を受け入れられるようになっていきました。

そして実感したのが、「自分が変わると、まわりも変わっていく。世界の見え方さえも変わる」ということ。

私がこれまで経験したことを丁寧に紐解きながら言葉にしていくことで、今つらい気持ちを抱えている誰かの心が、ほんの少しでも軽くなるかもしれない。「自分に生まれてよかった」「生きていてよかった」と思える人が一人でも増えたらと思ってHummingを立ち上げました。

読んでくださる方の役に立ちたいという一心で、発信を続けています。

「自分を満たす方法」を知ってほしい

純:自分のことを書くって、勇気がいるし、不安にもなる。でもHummingのライターさんたちは、毎回テーマに真正面から向き合って、赤裸々に書いてくれているよね。私も読むたびに心打たれることが多いです。

私自身も記事を書くことがあるけど、書くことで自分の気持ちが整理できて、「書いてよかった」と思える瞬間があります。読者さんに少しでも共感してもらえたら嬉しいな。

舞麻:日本は「自分を後回しにして誰かのために尽くすのが美徳」みたいな価値観が根強く残っている気がして……。でも、誰かを大切にすることは自分を後回しにすることではないし、自分を大切にしているからこそ、本当の意味で誰かを支えることができる。そういうことをHummingでは伝えていきたい!

お母さん、奥さん、上司、部下、娘……、女性にはいろいろな立場があって、自分を後回しにしがち。でも頑張りすぎると心のコップが空っぽになってしまいます。だからこそ、Hummingでは、まずは自分を満たしてあげていいんだよという感覚、そして自分を満たす方法を伝えていきたいです。

純:女性は何かしらの肩書きや役割を背負っていることが多いから、Hummingは、頑張り続ける女性たちの語り合える場所、ほっとできる居場所になれたらいいよね。

子どもがいる人もいない人も、働くママも専業主婦も、生き方は人それぞれ。私はHummingを通じて、いろんな女性に出会えるのがすごく楽しいです。

舞麻:Hummingは、男性にも協力してもらっているけれど、私たち女性が立ち上げたからこそ、「女性」をとても大切にしている場所だよね。

純:私はアメリカ育ちだから、日本で頑張っている女性を見ていると、「日本って厳しいな……」と感じることも多くて。もちろんアメリカにも厳しさはあるけど、種類が違うというか。

舞麻:私が暮らしているカリフォルニアでは、「ここまではできるけど、これ以上は難しい」と、バウンダリー(境界線)を提示する女性が多いです。

たとえば、子どもの学校行事でも、「全部やります」ではなく、「ここまではできるけど、この先は誰か手伝ってもらえますか?」と言えること。自分で背負いすぎない姿勢が大切だと思います。

純:日本では「できない」と言うことが許されないような空気があるよね。

舞麻:「あの人もそう言ってたし、私も言ってみようかな」と思える空気をHummingがつくっていけたらなって。ずっと我慢していると、身近な人に八つ当たりして、自己嫌悪のサイクルに陥ってしまいがち。だからこそ、バウンダリーを意識することは大事だよね。

でも、私も最初はバウンダリーを持つのがすごく怖かった。夫に「もう無理〜」と伝えることすら、自分のわがままなような気がしていたし、プライドや責任感が邪魔して、なかなか言えなかった。

だけど、「まだ大丈夫」と言い続けていたら、ある日バーンって爆発して、夫とケンカしたり、八つ当たりしたり……。あの悪循環は本当にきつかった。

でも、自分とちゃんと向き合うようになって、他者とのあいだに境界線を持てるようになったことで、今は夫との関係もすごく安定しています。

だからこそ、私のそんな経験も、Hummingに綴っていきたい。今の環境がしんどい、少しでも変えたいと思っている人にとって、Hummingが1歩踏み出すきっかけになれたら、とても嬉しいです。

純:編集部メンバーも、みんな手こずったり、つまずいたりしながら生きている。私たちのリアルな姿をシェアすることで、「ひとりで頑張らなくてもいいんだよ」と伝えていけたらいいよね。

日本のスタンダードに苦しんでいませんか?

舞麻:Hummingが少しユニークなのは、純は日本人だけど生まれも育ちもアメリカ。私は日本で生まれたけれど、ヨーロッパの高校に行って、今はアメリカ人の夫とカリフォルニアで暮らしている。他にもタンザニアや香港での暮らしを経験しているメンバーもいます。

日本にいると、つい「これはOK」「これはダメ」だと白黒つけたくなるけれど、その基準は、あくまでも日本でのスタンダード。知らず知らずのうちに、その枠に自分を押し込めて、苦しくなっていることもあるはず。

でも視野を世界に広げてみると、「ヨーロッパではこういうのもアリだよ」とか、「インドではそれが普通だよ」とか、もっと自由で、多様で、オッケーなことがたくさんあります。

だから、日本のスタンダードにとらわれすぎずに、「こういう考え方もあるんだな」とか、「こういう子育てもアリかも」、「こういう関係性も心地いいな」と、ちょっとでも気持ちがゆるんで、ふっと楽になれる。そんな情報源として、Hummingを読んでもらえたら嬉しいです。

ーーーーー

\音声配信 はじめました/

編集部対談の内容は音声でも配信しています。音声でもお楽しみください。

spotify

stand.fm

コスタリカでのリトリート体験談。メディテーションを続ける理由とは

Humming編集長の永野舞麻が、コスタリカで開催されたメディテーションリトリートに参加しました。

彼女はなぜリトリートの場所にコスタリカを選んだのか。

メディテーションを続けることで、どんな変化を感じているのか。

編集部メンバーが話を聞きました。

雨に打たれ、ジャングルの中でメディテーション

ーー 舞麻さんは、昨年12月にリトリートでコスタリカに行かれていましたよね。どうしてコスタリカに行こうと思ったのですか?

夫のメディテーションの先生が「今度コスタリカでリトリートをやるよ」と教えてくれて、夫婦で参加することにしました。

これまでは私から「このリトリートに参加してみない?」と夫に提案しても、却下されることが多くて。でも今回は夫から誘ってくれたので嬉しくて!「これはもう行くしかない!」と思って、初めてコスタリカに行ってきました。

ーー 日本ではリトリートにあまり馴染みのない方もいると思います。コスタリカではどのようなことをされたのですか?

コスタリカの自然をたくさん味わってきました。ちょうど雨季の終わり頃に行ったのですが、毎日すごい雨で。土砂降りの中でメディテーションをしたり、日中はハイキングに出かけてウォーキングメディテーションをしたり、みんなでレインフォレストにも行きました。

これまで朝4時半から夜9時半まで一日中メディテーションを行うストイックなリトリートにも参加したことがありますが、今回の先生は「目を閉じて座ることだけがメディテーションではない」という考え方。料理をしているとき、子どもと接しているとき、仕事中、電車や車に乗っているとき、お風呂に入っているとき……、日常のすべての場面でメディテーションはできると教えてくれました。

ーー 以前参加された一日中メディテーションをするリトリートと、今回のコスタリカでのリトリート、どんな違いがありましたか?

以前のリトリートは、食事の時間以外はほぼメディテーション。電子機器やノート、本の持ち込みも禁止で、自分の内側にある雑念や思考をひたすら見つめる時間でした。

一方で、コスタリカでは自然の中でメディテーションをするので、いろんなノイズが入ってきます。目を瞑って呼吸を整えても、目を開いて活動し始めると、また雑念がやってくる。外から入ってくるものをどう受け止めるか、自分の中にどう取り入れるかを練習できました。

ーー ジャングルの中での瞑想。なかなか想像ができないのですが、どのように行うのでしょうか?

たとえばハイキングの最初に「ウォーキングメディテーションをしましょう」と先生が言ってくれて、そのときは足の裏に意識を集中させて、一歩一歩を感じながら歩きます。

最初はみんな黙って集中して歩いているけど、しばらくすると誰かが話し始めて(笑)。後半は普通におしゃべりしながら歩いていました。

ーー コスタリカでのリトリートを経験して何か変化はありましたか?

一番大きな変化は、「予想外のことが起こったときに、過剰な反応をせず、落ち着いて対応できるようになった」ことです。

たとえば、空港から宿まで本来は3時間半で着くはずだったのが、運転手さんのスピードがゆっくりで5時間もかかってしまったんです。宿に到着してから1時間ほどメディテーションをする予定でしたが、それができずに代わりにバスの中でメディテーションをしました。

でも、「こんなところでメディテーションなんて」「予定と違うじゃん」と思うのではなく、現実を受け入れて、次にどう動くかを考えられるようになりました。

あとは、メディテーションの仲間ができました。私の理想は毎朝4時半に起きて、子どもたちが起きる前に1時間メディテーションをすることですが、予定通りにできないことも多くて。でも、コスタリカで出会った仲間と「今日は◯分メディテーションできたよ」とお互いにチャットで報告し合うようになり、思い通りに時間が取れない日でも、できる範囲でいいからやろうと思えるようになりました。

「無」になることは宇宙と繋がること。全ての人やモノに優しくなれる

ーー 自分と向き合う時間を意識的にとる。簡単そうで意外と難しいですよね。

違うメディテーションの先生から「みんな毎日いろんな人とミーティングや商談をするのに、どうして自分と対話する時間は取らないの。自分のことをきちんと知らない状態で、どうやって他の人に自分の意見を言うの。朝一番に、自分と向き合う時間を持つことが大事だよ」と言われたことがあって、すごく納得したんです。

ーー 確かに!でも、私、不思議なんです。メディテーションをして「無」になることが、どうして自分と向き合うことになるのでしょうか?

たしかに、「無になること」と「自分と向き合うこと」は、一見つながっていないように思えるかもしれません。でも、続けてみると少しずつわかってくるんです。

私たちは普段、過去の記憶や思考に引っ張られて、無意識のうちにプレッシャーを感じながら意思決定しています。でも、毎日20分でも30分でも良いからメディテーションを続けていると、「プレッシャーをかけてくるもの」と「自分」のあいだに、ほんの少し隙間ができてきます。その隙間があることで、恐怖や不安といったネガティブな感情だけでなく、「好きな人のことが頭から離れない」みたいなポジティブな感情に対しても、冷静に向き合えるようになります。

感情に巻き込まれすぎず、「本当の自分は、今なにを感じているんだろう?」と立ち止まって考えられるようになる。すると、自分の直感や、本当に大切にしたいことが少しずつ浮かび上がってくるようになるんです。

ーー 舞麻さんはメディテーションを始めてどのくらいで変化を感じましたか?

「あ、変わってきたかも」と感じたのは、メディテーションを始めて2ヶ月くらいです。

「なんとなく優しい自分でいられているな」とか、「話し方が少し落ち着いている気がする」とか、小さな変化が重なっていきました。

メディテーションの習慣を続けていくと、まるで玉ねぎの皮を一枚ずつ剥くように、「永野舞麻」というアイデンティティをはじめ、「母親」「娘」「妻」「編集長」「プロデューサー」……あらゆる役割や肩書きが取り除かれていく。すべてを剥き終わったときに残ってる芯の部分が「本当の私」です。

ーー おっ、なんだか深い!

私が信じていることは、仏教の考えに近いと思っていて。「すべてのことには意味があって、すべてのことには意味がない」。それは矛盾しているけど真理だなって。

科学的に見ると、宇宙にあるすべての物質は「アトム(原子)」でできています。アトムは常に振動している。つまり、動かないもの、変わらないものは存在しないんです。

たとえば、家も、木も、時間が経てば崩れて土に戻ります。私たちの体も心も、日々少しずつ変化していて、今日と明日でまったく同じ「私」なんてありえない。

私とあなたも、目の前にある机やパソコンだって、組み合わせ方が違うだけで同じ物質でできている。そう思うと、「これは私」「あれは他人」って分けようとすること自体が不思議ですよね。

メディテーションをして「無」になれた瞬間は、宇宙と繋がっている状態です。自分より大きな宇宙の一部になれている瞬間に、自由を感じます。私はその状態を少しでも長くするために毎日メディテーションをしています。

ーー 「宇宙と繋がる時間」が長くなると、 舞麻さんにとってどんなメリットがあるのですか?

「無」の感覚でいられる時間が長くなればなるほど、争いごとがバカバカしく思えてくるし、誰かのことをジャッジすることもアホらしくなってくる。みんな同じなのに、どうして批判しあうのって。

私もあなたも、目の前にあるものもみんな一緒なんだって思えたら、心の底から人を愛せるし、全てのものを大切にできます。

たとえば、目の前でのろのろ運転してる車にも、「私がスピードを出しすぎないように、この人が現れてくれたんだな」って、ポジティブ思考になれます。得体の知れない心の底からの愛が溢れ出てくる感じを味わえるんです。

ーー その感覚、味わってみたいです。

でも、それを夫に話すと、「じゃあなんで娘たちに怒るの?」って言われちゃう。常に「無」になって、すべてを愛することは、やっぱり難しい。でも、そんな時間を1秒でも長く持てるように、私はメディテーションを続けています。

しんどい時は10分間のメディテーション。意識的にスピードを落とすことも大切

ーー 舞麻さんの話を聞いて、私もメディテーションに挑戦してみたことがあるのですが、なかなか継続できなくて。

私がやって良かったのは、朝起きたらすぐにメディテーションができるように、ベッドの横に椅子を置いたことです。寒くて起きられないなら椅子にブランケットを置いておくとか。「どこでやろうかな」「寒くてなかなか起きれない」といったハードルを一つひとつ減らしました。

「5分だけでもやろう」と思って椅子に座ると、気がついたら50分くらい座っていたりします。結局、私はメディテーションが好きなんですよね。

ーー メディテーションは毎日やることが大切なのでしょうか?

変化を感じたいのなら、毎日やるのが良いです。できれば、朝と午後の2回。午後はお昼を食べて、お腹が落ち着いた3時くらいがおすすめです。そのタイミングで10分でも良いからメディテーションをすると、体力も気力も夜まで持つんです。

小さな子どもがいると、子どもが寝るまでの夜の時間って「鬼ママ」になりがちですよね。イライラして、パートナーにきつくあたってしまったり。でも、午後にメディテーションをしておくと、気持ちに余裕ができて、踏ん張りがきくんです。

今って、みんなすごく生き急いでるじゃないですか。だからこそ、毎日少しだけでも、意識的にスピードを落とす時間を持つことが大切だと思います。

もし今、「しんどいな」とか「心がパンパンだな」と感じているなら、ショッピングに行くより、友達とお茶をするより、美味しいごはんを食べに行くより、映画を見るより、 私は10分間のメディテーションをおすすめします。

私がメディテーションをするようになって変われたので、きっとどんな人でも変化を感じられると思います。

自宅出産は、本能に戻り、体・心に丁寧に向き合う豊かな時間【助産師でバースエデュケーターのNANAKOさんインタビュー】

「自宅出産」と聞くと、どんなイメージが浮かぶでしょうか?特別な人だけが選ぶもの?少し怖い?それとも、どこか懐かしい響きがしますか?

100年前、日本では当たり前だったという「家で産む」という選択。いま改めて、出産を「自分のリズム」で、「自分の空間で」、「自分の力を信じて」迎えたいと望む女性が少しずつ増えています。

今回お話を聞いたのは、第一子から自宅での出産を選んだNANAKOさん。ご自身も助産師であるNANAKOさんが、出産をサポートしてくれた助産師との深い信頼関係や、本能を信じることの大切さ、自宅という安心できる場所だからこそ味わえた「気持ちいいお産」について語ってくれました。

インタビューを行ったのは、自身も自宅出産を経験したHumming編集長の永野舞麻。母として、女性として、心から共感しながら聞いたリアルな声には、自宅出産への先入観をやさしく解いてくれるヒントが詰まっています。

ーー出産って、マラソンみたいに感じます。妊娠前から準備に入り、トレーニングをして体を整えて、出産を迎えるという流れが。

私もそう思います。妊娠することで、今まで以上に、自分の体に目を向けるようになり自分にフォーカスできるようになります。それは、お腹に赤ちゃんがいて、赤ちゃんをしっかり育てるという責任が生まれるからですね。だから、自分を見つめ直して、これからの生活習慣にフォーカスを当てやすくなります。出産は、人生が大きくガラッと変わるきっかけになる、そんなフェーズだと思っています。

ーー私には、娘が3人いて一番上はもうすぐ13歳で生理を考える時期。でも13歳から生理のことを話すのは遅いと思っています。なぜ生理が来るのか、女性の体の神秘について、血が出ることは怖いことじゃない、生理がないと赤ちゃんが生まれてこない、そういう話をしながら、娘たちには生理を自然のこととして受け入れてほしいと考えています。

その考え方は素敵ですね。私の子供はまだ小さくて、そこまで考えたことなかったですが、生理のことは早ければ早いほど、自然に受けいれることができるでしょうね。

ーー出産を通じて女性が得られる精神的な成長変化についてどのように考えていますか?

出産って通過点なんですよね。出産の先にあるのが人生。出産も産後もすごく変化がある部分。自分の体の変化もそうだし、心の変化もそうだし、ドラマのように波があって、落ち込む時もあれば、楽しめる時もあります。

ここで大切なのは「自分が決断する」こと。自分が決断しなきゃいけないことが、お産にも産後の生活にもたくさんあります。だから、自分をどうやって信じて、変化に自分がどう対応していくか、自分のアイデンティティをどう形成していくか、そういうことを妊娠中に学ぶことが大事です。

自分に自信を持って何か決断をできたり、その変化を楽しめたり、潜在的な自分のマインドを育てることで、産後に同じような変化があった時もどう対応していけばいいかわかるようになり、自分にも優しくなれます。

妊娠中に、こういったマインドの整え方を知っていると、自分を責めすぎません。産後はうまくいかないことが当たり前ですが、その時にちゃんと自分に優しい言葉をかけてあげられるようになります。人生で大事になること、つまり、自分や自分の体との向き合い方を経験し構築していける期間が、妊娠・出産だと思っています。

安産だったら嬉しいというのは一般的だと思いますが、私の究極の目的はそこではないんです。どうやって自分と向かい合い、母となる自分の基盤作りができるか、それが大切だと思っています。

ーー私も共感します。子供を産んで、母親になっていくのは、人生で1番難しくて、でも言葉で表せないほどの喜びを味わわせてもらっているプロセスだなと感じますね。

丁寧に人生を生きるということですよね。妊娠して、出産して、子育て期に入って、丁寧に向き合うということを意識できるようになったことも、大きな変化だったと思います。

ーー私は3人目の時に自宅出産をしたいと思ったんですが、NANAKOさんは最初から自宅出産を選んでいますね。どうしてでしょうか?

私が自宅出産を選んだ理由は、原点に戻りたいという気持ちがありました。私が持っている助産師さんのイメージは、「みんなの相談にのる町の産婆さん」「お産をする人はもちろん、若い女の子の恋の相談や、更年期の方の相談にのる産婆さん」でした。100年前は、ほぼ100パーセントの方が自宅出産をしていたということもあり、1番原点に戻れる場所は自宅なのではと思って、自宅出産を選びました。

ーー怖くないかったですか。現在だと、自宅出産につきものが恐怖だと思うんですが、NANAKOさんご自身はそういう恐怖はなかったですか?

恐怖はなかったですね。でも、病院で出産をするとしたら恐怖を感じていたかもしれないです。自宅出産の最大のメリットは、自分の本能をむき出しにできて自分がとりたい姿勢がとれることなど、自由なところです。自宅出産は本能に戻りやすいので、体が何をしたらいいかっていうのを伝えてくれるて、それに従えばいいんです。だから、自分をとことん解放できる自宅出産に、私は恐れはなかったですね。

自宅出産では妊娠中から同じ助産師さんがずっと付き添ってくれるんですよね。病院の妊婦検診とは全く違います。病院の妊婦検診は、長い時間待ち、先生と話せるのは5~10分ほど、必要なことだけ聞かれて、異常がないかのチェックをし、検診終わりということが多いと思うんです。私が受けた妊婦検診は、長い時だと3時間ぐらいあるんですよね。助産師さんが、私が出産する家の中で、赤ちゃんの状態だけではなく、私の体や心の状況を全部を見てくれるんです。

すごく印象に残ってることがあります。初めて助産師さんに会った時に、体を全身タッチされたんですね。頭からつま先まで触ってもらった時に、助産師さんは私をまるっと全部見てくれるんだと感じ、大きな安心感につながったんですよね。助産師さんとの関わり合いや、お産をサポ―トしてくれる人との信頼関係が築けているという感覚が、すごく印象に残っています。

ーーNANAKOさんが提唱している気持ち「気持ちいいお産」について教えてもらえますか。

ホルモンをいかに味方につけてお産を進めるかは、ポジティブなお産だったかどうかに関わってきます。一言で言うと、「フローに入る」ということ。自分がお産の世界にどっぷりはまっている時は、出てほしいホルモンがたくさん出て、逆に出てほしくないホルモンはきゅっと引っ込んでくれるんですよね。

みんながみんな自然にお産のゾーンに入れるかと言えば、残念ながらそうではないんですね。ただこのお産のゾーンは、自宅の方が入りやすいです。自分が安全でリラックスしている時に、このゾーンに入りやすくなるからです。病院やクリニックという環境は、自分のコントロールの範疇に入らないことがどうしても起きてしまうんですよね。

自分の感情と体はつながっているので、不安や緊張があると、体にも無意識に力が入ってしまいます。そうすると痛みを強く感じ、フローが生まれなくなってしまうんですね。フローに入るためには、まずは自分を信頼することです。自分の体と赤ちゃんとそのプロセスを信頼することで、不安が安心に変わり、陣痛を受け入れることができるんですよね。そうすると、体もリラックスするので、出てほしいホルモンもたくさん出てきます。自分が安心して陣痛を受け入れて、リラックスするという循環に入ることができるとお産のゾーンに入れます。

私もこのお産のゾーンに入ったんですが、とても不思議な感覚でした。ふわふわっと半分夢の中、半分現実みたいな感じでした。まるで酔っ払っているような感覚になってたんですよね。子宮口が全部開いてから、出産までには長い時間がかかったんですが、お産のゾーンに入っていたので、時間が長くかかっているとは感じなかったんです。

ゾーンに入ってる時は痛くなかったかと聞かれたら、もちろん痛みはあるけれど、それが苦しくて辛いかって言われたら、全っくそうではないんです。

ーー私も陣痛の時に、自分の中でマントラがありました。「ふうー、強かった。もう1回ください」というもので、何回も自分に言っていました。出産体験を「痛い、もういや!」で終わらせたくなかったので、陣痛の波に乗る気持ちで行っていました。

永野さんのそういう体験をぜひ日本中のこれからお産する女性にも聞いてほしいですね。出産のポジティブな体験って耳に入ってきにくいんです。日本は特にそういう環境だと思っています。テレビや映画で見た出産のシーンが凄まじくて「出産は怖い」と心の奥底に刷り込まれてしまっています。

人工促進剤を使った時の陣痛と自然分娩の陣痛が違うことは科学的にもわかっています。決定的に違うのは、お産を進める人工の促進剤を使った時は、痛みを和らげてくれるエンドルフィンやオキシトシンというホルモンが出にくくなってしまうんですよね。つまり、体にかかる痛みを直接感じやすくなってしまうんです。体から出るホルモンとマインドはつながっているので、促進剤を使ったお産の場合は、特にマインドと体の繋がりを忘れずに意識することがとても大切になっていきます。

ただ、人工的な促進剤を使ったらポジティブなお産ができないかって言ったら、そういうことではないんです。妊娠中から出産の準備をすることで、促進剤を使ったお産も、無痛分娩でも、帝王切開でも、ポジティブなお産はできると思っています。

ーー 私は1人目のお産で挫折感を味わったんです。出産後に家族のみんなに「ごめんなさい」と謝っていたんです。それを見た助産師さんが「どうやって赤ちゃんを産むかが大事なんじゃない。今日からあなたはお母さんになった。この子と生きてくと覚悟を決めることが大事なのよ」と言われて涙が出ました。その人の言葉は今も心の中に残っています。

本当にそうですよね。やっぱりお産はあくまで通過点。妊娠・出産で自分が何を得られたか、それが一番大事だと感じました。

どんな出産でも、私がひとつ伝えておきたいのは、プランBをいつも考えておくことです。私自身も、「自宅出産でこれとこれをやりたい」と考えていましたが、実際できなかったこともありました。自宅出産ができなかった、無痛分娩ができなかった、促進剤を使った、だから失敗だと考るのでなく、お産の知識が備わっていれば、この時に促進剤を使ったのは私と赤ちゃんを守るためだったんだと受け入れることができるようになります。「出産は自分が思った通りにいかなくてもいいんだよ」と私は思っています。

ーー自宅出産の場合、緊急の事態の時に、助産師さんはどう対応してくれるのでしょう?

全部のお産にリスクはあるものですが、自宅出産だとリスクが劇的に上がるかというと、私は出産自体のリスクは逆に減ると思っています。自然な本能をむき出しのお産ほど安全なお産はないと思っているので、リスクはむしろ減っていくと思うんです。ただ、自宅出産では緊急時に病院への移動など、どうしてもタイムラグが大きくなるというのはあります。

ただ、自宅出産では病院には行かないということではなく、妊婦検診も何回かクリニックであったり、助産助産院さんと提携するクリニックで科学的なチェックもしてもらいます。出産で何かあった時すぐに搬送できるように準備をしてくれているし、自宅出産をする助産師さんたちは、緊急事態に対応するスキルを持っています。緊急時の対応も周知している助産師さんがついていてくれるので、そこは安心してほしいところです。

ーー私の自宅出産では、ドゥーラがいてくれて良かったと思います。自宅出産のメリットとして産後直後のケアが個人的には良かったと思いますが、NANAKOさんのご経験からどうですか?

さきほど、自宅出産では、妊婦検診にすごく時間をとってくれたと話しましたが産後も一緒なんです。産後のほうが長かったかな。子宮の回復状況や傷が治っているかなど目に見えるところだけでなく、赤ちゃんと家でどう生活をしているかとか心のケアなど、全部をひっくるめて助産師さんにケアしてもらえました。自分が暮らしているそのままの状態を見てもらい、さりげなく足りないところを補ってもらえたんです。

ーー NANAKOさんはドゥーラをお願いしましたか。

ドゥーラはいなかったです。日本は、「産後ドゥーラ」という存在はありますが、「出産ドゥーラ」になる資格などがまだないんです。特に病院やクリニックで出産する場合は、ドゥーラが出産に付き添うシステムがないんですよね。

ーー日本でも病院出産をしても、病院付きそいのドゥーラがいたら心強いかなと思いますね。

日本にも出産ドゥーラの存在が認められ、広く認知されて、ドゥーラを連れて病院で出産することができたらいいのにと思います。守り神のように、特別な知識がある人がいつも一緒にいてくれることで、不必要な医療介入がもし行われようとしても「ちょっと待って。ちゃんと考えよう」と守ってくれると思います。

ーー女性のこと、体のこと、赤ちゃんのこと最優先に一緒に考えてくれるドゥーラがいると心強いですね。

はい。そうしたら、お母さんにとっても赤ちゃんにとっても「優しい」お産が増えるだろうと思います。沖縄でドゥーラさんたちとお話する機会がありましたが、すごく頑張っていらっしゃって、日本もドゥーラが大活躍する時代がやってくるんじゃないかと期待しています。

ーー私は、出産の実体験について話すことにヒーリング効果があると感じます。自分のお産の経験は、話さない方も多いと思いますが、誰かに話したり、誰かの話を聞くことで、トラウマだった傷が柔らかくなったりする場所があったらいいなと思っています。

トラウマ的な感情があって、フタをしていた方が、少しそのフタを開けて解消できるような、そんな機会があったらいいし、お産のことを話すのが恥ずかしいことでないというのが当たり前になる、そんな風潮があればいいなと思います。

ーー最後にNANAKOさんの提供されてる、「あと100回したくなるお産 “ポジティブバースプログラム”」について教えてください。

私は助産師として、現場でいろんなお産を目にしてきました。

「戦うぞ」という表情で病院にやってきて、ずっと陣痛と戦っているようなお母さんも、お産のゾーンに入りマインドが変わった瞬間に、劇的にお産がハーモニーを育てたように進んでいくところを見てきました。ポジティブなお産をするのに、マインドがキーになるというのを現場で感じてきました。

どうやったらみんながリラックスして病院に来てくれるんだろう、妊娠中に質のいい準備をすることができるだろうと考えた時に、このポジティブバースプログラムの構想が始まりました。私自身がお産をして、あと100回お産をしたいって思うぐらい、幸せだったんですよね。

私が知っている幸せなお産をするレシピを広めたいと思い、自分が出産をして大切だと思ったことをとりいれて作り上げたのがこのプログラムです。出産だけがゴールではなく、産後のその先も、自分が自信を持って生きていけるようなプログラムを作り上げました。

私はヨガの講師をしてるっていうこともあって、体の相談を受けることがあります。お産の後から体型が変わった、尿漏れでパッドが手放せない、垂れたお腹が治らないなど、お産に関わる体のトラブルを聞いてきました。お産に携わっている身として、自分がサポートするお産で女性の体にダメージを与えたくないと思い、骨盤底筋に関する勉強もしプログラムにとりいれています。

一生付き合う体だから、お産がきっかけで、「不具合があるけど産後だからしょうがないよね」と、それが当たり前にならないでほしいと思っています。産後だからこそ輝いて、スポットライトが当たらない部分のケアや、自分の体に優しいお産、そういうところを学べるプログラムです。

_________________________________________________________________________________

ダルボワ南菜子

助産師 ヨガ講師(RYT200) バースエデュケーター ペリネケアアドバイザー

全てのライフステージにいる女性とその家族を支えることを目的にしたプラットホームSANBAROOM創設者。現役助産師としてクリニックで勤務する傍ら、妊娠・出産・産後に関連したワークショップの開催や、ヨガ講師としてマタニティヨガ・産後ヨガの知識を広める活動など行っている。2024年3月に第一子を出産。海とサーフィンと食べることが大好きな新米ママ。

インスタグラム:@sanbaroom

お産は「痛い」でなく「気持ちがいい」もの。ドゥーラのサポートで本来の自分に戻った出産体験とは【バースドゥーラの木村章鼓さんインタビュー】

「お産は痛いもの」――そう思っている人は多いかもしれません。でも、今回お話を伺ったバースドゥーラの木村章鼓さんは、「お産はきもちいい体験だった」と語ります。実際に2回の自宅出産を経験し、個人の出産体験には、「女性の人権」や「選択の自由」など、社会的・経済的・文化的側面が大きく関わることを知っていったと話します。

そもそもバースドゥーラとは何をしてくれる人なのか? 産婦さんにどんな変化をもたらすのか? 木村さんの体験を通じて、バースドゥーラがいることで「お産がどう変わるのか」が見えてきました。そして今、日本でも注目を集めるバースドゥーラの役割と、その広がりの理由についても深掘りしていきます。

ーー木村さんは、自宅出産を2回されていますが、どんな体験でしたか?

日本とアメリカで、自宅に助産師さんを招いて水中出産をしました。その経験は「自分の自律性(autonomyオートノミー)を持つことが人生を生きていく上での底力になる」ことを強く感じさせる体験でした。「痛い」「辛い」「怖い」のがお産だと思っていましたが、実は「気持ち良くて、楽しくて、辛くない」ことがとことん腑に落ち、驚きました。こういうお産の文化は、日本ではあまり知られていないのではと思います。

産婦人科医の先生と比べて、助産師さんの存在はあまり認知されていないかもかもしれません。でも、「お産の医療化」という流れの中で、精神的にも肉体的にもお産を支えてきたのは日本の産婆さん、つまり助産師さんだったと思うんです。

私はありがたいことにすばらしい助産師さんに出会い、21年前に素晴らしいお産をさせてもらいました。私一人が体験するだけでいいのだろうかという罪悪感が出るほどだったんです。

それから私もバースドゥーラになりたいと思って、この20年間ずっと走り続けてきました。

ーー多くの女性が、出産は痛いものだと考えますが、そうではなかったのですね?

ミシェル・オダンという80代のフランスの産婦人科医がお産について興味深い調査をしています。彼は若い頃から、フランスの国立病院の中に「野生の部屋」と名付けた部屋を設けました。女性が野生に戻るために部屋を薄暗くし、洞窟の奥にこもったような感覚になれる部屋を作ったんです。すると、この部屋で出産する多くの女性が安産だったのです。この調査から、外部から介入やコントロールされないお産は、本人の野生的部分や五感を発動させ、お産の痛みではなく、質の高い心地よさをを生み出したことがわかりました。

私自身も女性の体について学んでいくうちに、私たちが知らないだけで、女性の体に起きることはこんなに深い意味があり、日本の助産師さんのケアレベルが世界的に見てもそうとう高く素晴らしいものだったということを知り、大きな衝撃を受けました。

ーー日本の助産師さんのケアレベルは世界とどう違うのですか?

日本の助産技術で筆頭に挙げられるのが「会陰保護」です。日本の助産師さんが辛抱強く待てるのは豊かな経験の裏返しでもあります。会陰が和紙のように伸びると、赤ちゃんの頭が産道をくぐってきても割けることなく、外科的な処置の必要もないのです。これは、体にとって健やかで優しく痛みのないお産となります。こういう会陰保護の技術があるのはすごいなと気づきました。

例えば、日本の助産師さんは熱いお湯を洗面器にはって持って来てくれます。その洗面器に清潔なガーゼを浸し、熱いうちにキュッと指先で絞って、女性の会陰に押しくらまんじゅうのような力で押し戻してくれます。それを繰り返すと会陰も慣れ潤いが増し、初産でも会陰は裂けにくくなるものです。そんな風に丁寧に大切に会陰を扱ってもらう経験は「ご神体として大切に体を扱ってもらった」という財産になります。ですから、私は助産師さんに恩返しをしたいし、こういうお産を体験する女性が一人でも増えてほしいと思っています。

「この記事に使用している写真の2、3枚目はすべて2025年春に木村章鼓さんの立ち合った自宅出産(地元の助産師さんたちとの協働)の様子です。レボゾという布を使った手技で妊産婦さんを適宜リラックスさせています」

ーーバースドゥーラと助産師の違いは?

医療者か被医療者かの違いがまずは筆頭に挙げられます。私たちバースドゥーラは非医療的な関わりをしていきます。医学的な見地からお話をすることはなく、何かあった時に「この専門の先生に見てもらうといいですよ」とか「こういう鍼灸師さんがいますよ」といった橋渡し役をやっていますね。

ーー日本でバースドゥーラの認知度は広がっているのでしょうか?

私が理事をさせていただいている「ドゥーラシップジャパン」という一般社団法人が、日本では一番古いバースドゥーラの団体です。バースドゥーラの認知度は、テレビなどのメディアにとりあげられるようになり高まっていますし、利用する女性も増え、産後のケアに特化した団体も増えています。

一人の女性が出産する回数が減ってきている今だからこそ、その一回、二回の貴重な体験をより良い体験にし、大切な子供たちをどう産み育てていくかということに意識を払っているお母さんが増えていると感じますね。

ーーバースドゥーラは、具体的にどんなサポートをしてくれるのでしょうか?

ケースバイケースで個人差がありますね。自宅分娩の方なら、そのままお家でお産。病院など外部施設でお産の場合も、バースドゥーラは寄り添い、お産に向き合う女性を「女神のように丁寧に扱って心情的なサポートに徹する」というのが根幹です。

例えば、アロマセラピスト専門の方だったら香りだったり、他にも音楽、照明や、環境的なものをセッティングするということもバースドゥーラの目配りする分野に入ります。妊婦さんだけでなく家族全体もサポートします。

例えば付き添いのお父さんが所在投げにしていたら「コーヒーを飲んで外で休んできたらどうでしょう」なんて声をかけることで、逆に元気になって部屋に戻ってきて心身ともに心構えできる男性もいますね。逆にお父さんのタイプによっては「ずっと奥さんの背中をさすっていてあげてください」とお願いする場合もあります。

分析的なマインドが働きがちな男性は出産時に奥さんの会陰を凝視してしまうこともあるんですね。でも女性にしたら恥ずかしいですし、膣をずっと観察されるのはちょっと…という方もいますよね。その場合もバースドゥーラが適切に対応します。

バースプランを立てる時に、ご希望に応じて、どんな風にバースドゥーラがクッション役として関わり、皆さんがサポートし合えるかを判断します。妊婦さんの身体的な快適さのためのお手伝いだけでなく、お父さん、お子さん、義理のお母さんや、実家のお母さんなどへの対応はそれぞれで語り尽くせないですね。

産後は「お産のふりかえり」と呼ばれる体験の聞き取りも行います。女性が「あの時言われた一言が傷ついた」など後から思わぬことを思い出したりすることがあるものです。出産直後に行うのが良いので、お産から数日とか数週間してから女性の希望に応じて行います。このふりかえり以外にはもちろん身の回りのケアも大切な役割です。

ロンドンで私がバースドゥーラをしていた時に、産後数ヶ月のお母さんが私に、「赤ちゃんを抱っこしていてほしい」とおっしゃいました。「プールで泳ぎたい」と言うんです。「産後にプールだなんて体が冷えてしまうからダメ」なんて専門家的な目線で言いたくなる人もいますが、その方はずっと泳いできた方で出産で泳ぎを中断し、またすぐに泳ぎたいという方だったんですね。産後の女性が必要としているのが、泳ぐことなら、安心してプールに行ける環境を整えるのがバースドゥーラの役割です。

産後の女性は普段と異なる環境で多くのプレッシャーを感じながら育児を頑張っているので、見えないストレスをどうほどいていけるのか提案をすることで、バースドゥーラがいるといないとではずいぶん違うのではと思います。バースドゥーラがいることで、自分が本来の自分に戻る心の余裕が生まれます。

ーーバースドゥーラをお願いしようかと悩んでいる方に伝えるとしたら何になります?

私たちは母親である前に、一人の女性として生きています。そして私たちは、周りとのつながりの中で生かされています。自分が生きているというよりも、周囲との調和の中で生きることが大切です。バースドゥーラがいることで、自分を俯瞰して見ることができるようになります。「一人で全部頑張ろう」と思っていた自分が、実は助けが必要だと気づき、自分の弱さを受け入れて回りに頼ってもいいのだということがわかるでしょう。ですから、バースドゥーラという信頼できる人がいることで、心に余裕が生まれると思います。

ーー バースドゥーラはどうやって探せますか?

私が理事をさせていただいている「ドゥーラーシップジャパン」では、日本各地のバースドゥーラを登録制にしてご紹介していますので、まずはホームページをご参照ください。

ーーバースドゥーラを見つける時に注意すべきことは?

ご自身の直感を信じることですね。この人は良さそうだとピンとくる人が数人いたら、すべての候補者に会って相談をしてみてください。共振共鳴して「この人にお産の場にいてほしい」と体がイエスの信号を出す人をいかに選べるかですね。いかに、自分の直感を尊重できるかが大切な点でしょう。

ーーバースドゥーラさんが見つかったら、産後どのくらいの期間サポートをお願いするものですか?

これも個人によりますね。産後も、毎週必要とする方もいれば、母乳育児が波に乗ったから、産後は数回で卒業される方もいらっしゃいます。一歳、二歳なるまでお願いする方もいらっしゃいました。

ーー木村さんが主催されているバースドゥーラ養成コースとは?

私からバースドゥーラ養成クラスを受けたいというリクエストをいただいたことがきっかけで、四年前に始めました。ヨーロッパやアメリカなど各地域から日本人の方が参加しています。半年間のオンラインプログラムですが、講師として私も学ばせてもらうことが多いです。

受講者には、看護師さんや助産師さんなど、医療従事者の方もいて、医療が立ち行かなくなってきている心の領域、数値では表しにくい心のケアをどういうふうに補っていけるかというところで、バースドゥーラに興味を持ってくださる方が増えてきています。

2025月4月に終わり、2025年秋か年明けに新しい受講生さんを募集する予定です。

ーーこれから出産を考えている、または控えている女性に木村さんが伝えたいメッセージは?

「お産は誰のものですか?」ということですね。私たちのお産体験はどんどん一極集中化しているのが今の社会の流れです。この流れに抗って、自分の感覚を大切にし、これでいいのか?と考えた時にこれでいいんだって思ったらそれでいいし、ちょっと違うのなら、立ち止まって問いかける姿勢がますます重要な時代ですよね。

健康で自然な出産文化を日本に残したいと思っています。戦後、自宅出産が90%だった時代から、施設出産が推進され、今では99%が病院で出産されています。医師たちのケアは医学的モデルに沿い、外科的処置になりがちですが、一方の助産師たちは月経と同じ女性の生理的なプロセスであるお産をサポートする役割を今も果たしています。

だから、目先の手軽さだけでなくて、10年後、20年後の自分と赤ちゃんの健康を見据えて、誰とどこで産むのかという選択をしてほしいなと思います。

自分の力で子供を産むことで、女性は自尊心を感じることができます。私は、そうした自立した女性が社会にますます増えていくことを願っています。

ーー 木村章鼓さんプロフィール

バースドゥーラ/ドゥーラシップ ジャパン理事/日本語による初のバースドゥーラ養成スクール主宰

8都市20年の海外生活で産みゆく女性に寄り添いつつ健康的な衣食住の大切さを伝える。周産期医療に携わる医療従事者向け専門誌『周産期医学』(東京医学社)寄稿、『ペリネイタルケア』(メディカ出版)連載実績、お話会(慶應義塾大学、上智大学、筑波大学等)、雑誌『岩戸開き』(ナチュラルスピリット社)、『Veggy』(Kirasienne)インタビュー等、海外4ヶ国講演ツアー、日本全国の自治体等での講演活動、1dayワークショップ、レボゾ(布を使った施術)トレーニングや、ウーマンズリトリートなど合宿型体験学習をリード。二児の母でありバースアクティビストでもある。

共訳書籍 『自己変容をもたらすホールネスの実践 〜マインドフルネスと思いやりに満ちた統合療法〜』原題: The Practice of Wholeness ~Spiritual Transformation in Everyday Life~

インスタグラム:https://www.instagram.com/lovedoulakiko

「モノを手放したら、人生が動き出した。」ミニマリストが実践する、モノ・コト・思考のシンプル化戦略とは【ミニマルなライフを発信するあさこさんインタビュー】

「ミニマルライフ」とは、本当に必要なモノだけを選び、身軽に暮らす生き方。探しモノの時間を減らしたり、家事が楽になったりするだけでなく、本当に大切なモノを見極める力が磨かれるなど、そのメリットは意外なほどたくさんあります。

そうはいっても、なかなかモノを捨てられない…そんな人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、ミニマルなくらしを実践しているあさこさんに、最初の一歩を踏み出すコツや、無理なく継続するための秘訣を教えてもらいました。モノを手放し、快適で豊かな生活を手に入れるヒントが満載です。

ーー あさこさんが、ミニマリストになったきっかけは?

子 育 て 中 に 自 分 が もっと心穏 や か に 暮 ら したと思 ったからです。産 後の子 育 て が つ らく、夫に怒りをぶつけたり、イライラして大 声 で 泣 き 叫 んだ りという時期がありました。子 育 て の 理 想 と 現 実があまりにも違い苦 しく、この状況を 変 え た かったと思ったことがきっかけですね。

ただ仕 事はすぐに変えることができないし 、どう した ら いい かわ から な かった時 に「ミ ニ マ リ スト」というワードを知りました。ミニマリストの人すっきりした部 屋 の 景 色や穏 や か に 過 ご して いる 雰 囲 気が、私の生活とギ ャ ップ が あり す ぎ て衝 撃 を 受 けました。私 も こんな 風 に 身 軽 に 穏 や か に 過 ご した いと思い、「モノ を 減 ら す」ことなら私にもでき るのではと思いました。

ミニマリストというワードが流行っていたこともありますが、引 っ 越 しを控 えていたという の も あります。ですから、片 付 け な き ゃ い け ないというタイミングでも あり ました。

ーーモノを 減 ら す こと の最 大 の メ リ ットは?

最 大 の メ リ ット は 、時間 と 心 に 余 裕 が 生まれることですね。

モノ を 減 ら す ことで暮 ら し の 中 の 無 駄 を 手 放 せ る こです。例えば、バ ス タ オ ルではなく、フ ェ イ ス タ オ ル で 十 分 だ とわ か れ ば、大きな バ ス タ オ ルを干 すス ペ ー ス も いらないですよね。ドラッグスト ア に 行 って あれ も これ もと選 んで いたシ ャ ンプ ーやリ ン ス は、今 は 全 身 シ ャ ンプ ーひとつで、買 い 物の負担も減りました。モノを 減 ら す こと で 暮 ら し の 無 駄 が なく なり、その 分 時間 も 生 み 出 さ れます。 シ ャ ンプ ー、 リ ン ス 両方をそろえることは自 分 の 中 で当 た り 前 だ った んです けど、そう いう当 た り 前 を 手 放 すことなんですね。こうやって 自 分 の 思 考 に 向 き 合 って 手 放すこと で、 や ら なく て も いい 家 事 が 見えてくるし、 不 必 要 に 自 分 を 責 めたり、あれもこれも完璧にや ら な き ゃという思 考 も、無 駄 だ ったと思 うん ですね。だから、 時間 も 心 も 余 裕 が 増 え た な と思 います。

ーー必 要 な モノ と 必 要 じゃない モノはどうやって見 分 けて いる んです か?

モノに 関 して は 過去 1 年 以 内 に 使 って いる、または1 年 以 内 に 使 う か という の が 基 準 ですね。 私 が 今までモノを 片 付 け ら れ な かった理由に、「いつ か 使 う か も」とと り あ え ず残 して 使 う かわ から ない モノをた く さん 抱 えて いたことがあります。収納場所はいつも パ ンパ ン で 、モノの 置 き 場 に 困 って いました。

ーー手紙や写 真など思い出の品はどうしていますか?

思 い 出 は大 事 な モノ なので ある 程 度 は残しています。例えば自 分 の 写 真なら、厳選して2センチくらいの小さなア ル バ ム 一冊に 収 めて残 しています。ただ、ミ ニ マ ル なくらしに慣れて、思 い 出 と 向 き 合 う と、「な く て も 大丈夫」だと気 づ いて 過去 の 手 紙や卒 業 ア ル バ ムは 手 放 しました。

ーー ミ ニ マ リ ストとしての生活を始 めて、ど んな 変 化 がありましたか?

子 育 て 中 で 「自 分 の 時間 が ない」と思 っていた んですが、ミ ニ マ リ スト にな って自 分 が 本当 に や り たい ことに 時間 を 使 える よう にな ったことが 一 番 の 変 化ですね。読 書や学 び、それからインスタグラムでの発 信 活 動など、楽 しめる時間を見つけるの が 難 しい と感じていた んです。でも、ミニマリストになり無 駄 を 減 ら して いく こと で 自 分のために 時間を使えるようになりました。

ミニマリストになると、く ら し が 効 率 よ く なります。掃除が 楽 になり、30 分 か か って いたのが10 分 ですむよう になりました 。

モノを減らすことで、自 分 に 必 要 な モノに向 き 合うことにもなります。特 に 子 育 て 中は 離 乳 食 を 作 る べ き とか、 綺 麗 な ママで い な き ゃ とか、世 間 的 な「こう する べ き」を気にしたり、世 間 の 価 値 観 に合 わ せたりすることも多いと思います。でも、モノ を 減 ら す過 程 で自 分 と 向 き 合 うので、自分に必 要なモノを選 び、「自 分は自 分のままで OK」と思 える よう にな って く る ん です。 「私 はがんばっているよ」 と自 分 を 認 め ら れる よう にな ったの が ミ ニ マ リ スト にな っての大 き な変化ですね。

ーー インスタグラムで発信をしていて、フォロワーのママたちからどういう反応がありますか?

ミ ニ マ リ スト と して のイ ン ス タ グ ラ ム で の 発 信を本格的にスタートした のは 2 年前です。この 2 年 間 で 少ないモノで生活したいというママは相変わらず増えていると思います。「捨てたい けど な かな か捨てられない」「ス ッ キ リ した 暮 ら し が した い」という声は今もよくいただきます。 特 に 子 育 て中のマ マ は、産 後に直面する壁 が大きいので日々の生活が 思うようにうまく回 ら ない という悩みを抱えるマ マ からの「ミニマリストになりたい」という声が多いですね。

ーー あさこさんは、2年前から本格的に発信を始めたとのことですが、会社員をやめる決断をしたのはなぜ?

仕 事 が 続 け ら れないという現実と、興味のある「ミ ニ マ リ スト」 と して仕 事 をしたいという気持ちの両 方がありました。前 の 仕 事はリ モ ート ワ ー ク が でき る職 業ではな かったのです。子 ども の 体 調 不 良の時や、息子が学童に行 きたがらない時などに働 き に くいということを感じていました。仕 事自体も、長く続 け たい か と聞 か れればそう ではなかったんです。 やりがいもあり、やっていて楽しい「ミ ニ マ ル なくらしの発信」をもっと極 めて い ければさらにハ ッ ピ ー だ な と 思 って、発信をしていくことに決めました。

ーー ミニマルなくらしを実現するために苦労したことはありますか?

家族の協力を得ることですね。夫と共有していた大きなクローゼットを片 付 けるため、夫 の服や古 い 雑 誌などを捨てようと提案しましたが当 時 は 拒 否 さ れ ま した。夫 のモノも処分する のは 大 変 だとわかり、まずク ロ ー ゼ ット を分 けました。自 分 の モノ だけを徹 底 的 に 最小限に して いき、夫 のモノ は放ってお き ました。

1 年 く らいすると、夫も服 を減 ら し 始 めたんです。私がミニマリストになったことで、夫は自分もちょっと 片 付 け た 方 が いいかなという気 持 ち にな ったようです。家がきれいですっ き り したくら し の メ リ ットや、子供の 服が少ないと迷 わ ず 選 べ ることのメリットを実感してくれて、その頃からは夫も自 分 の 服を減 らすようになりました。

ーー モノを減らしていく中で新しく気づいたことはありますか?

収納ア ド バイ ザ ー の資格をとるための勉 強をしていた頃、授業で「使っているいる モノも、減 らすことができる」という 言 葉 が 出 て きたんです。1 年以 内 に 使 う かどうかの基準で減らしてきましたが、「使っている モノでも減らす」という考えに、はっとしました。それからは、アウトドア用品とか使 用 頻 度 の 低 い 椅 子や圧 力 鍋など、「なく て も良い」モノを 減 ら して いく こと で よ り ス ッ キ リ して きたと思います。

ーー インスタグラムでは、2コーデで1年過ごすという取り組みをされていましたね。モノを減らす時の壁のひとつは服かと思いますが、服をな かな か減らせないにど んな ア ド バイ スができますか?

ワンシーズン2コーデの服だけで過ごすという取り組みは、まずは実 験から始めました。最初から2 コ ーデ というわ けではなく て 1 週 間に 3 コ ーデ で過ごしてみてみ よう、と。他にも、ト ップ ス だけ 変 えてみる とか、実 験 を して いきました。1~2 週 間 く らいして、特に困ることもなく、逆にく ら し が ス ム ー ズになり、これなら続けて大丈夫だなと感じました。毎 日 同 じ 服でも支 障はないとわかって、今は 2 コ ーデ の生活に 落 ち 着 いています。

ーー あさこさんの現在の2 コ ーデは、どんな風に選んだのですか?

平 日 は仕事がしやすいワンピ ー ス、土日は子ども と 過 ご す用 の トップスとズボンという2 コ ーデ です。在宅ワークでそれほど動くわけでもないので、仕事はワ ンピ ー ス一 着ですが、上下の組み合わせを悩まなくていいワ ンピ ー スで、洗 濯 もハ ン ガ ー1 本 ですみ、枚数も減 ら せ る のでとても便 利 です。私 自 身 ワ ンピ ー ス が 好 きという の も あ って 毎 日 着 て いて 心 地 よ いという の も あります。土 日 は 動 き や す さ も 大 事 ですね。我 が 家 は 男 の 子 2 人で カオスなので、走りまわることが多くズ ボ ンで コ ーデ ィ ネ ート しています。

ーー ミニマムなくらしは継続が難しいという声も多くありますが、ミ ニ マ ルなライフスタイルを続 ける ため の コ ツは?

1つ新しいモノを買ったら1つ古いモノを処分するという「ワンインワンアウト」を 意 識 しています。「買 い 足 す」 という 考 え は や めて、「買い替える」を 意 識 して います。新しく買うモノ が 出 た ら、 今 ある モノ と 替えて よ り 生活 が し や す く なるモノ を 選 ぶ ように して います。最近 だと、コップ を 買 い 換 えたんですが、持 ち 手 付 き の コ ップ は あ った のですが、今 は 持 ち 手 が なくよ り コ ンパ ク ト で シ ンプ ル な コップに 統 一 しました。

我 が 家 は去年に二人目が生まれ、マ ット レ ス を 増 やしたんですがその 時 も、もともとあったベ ッ ド を 手 放しました。今は三つ折りのマットレスを使っています。こうやって、モノを取 り 替 える タ イ ミ ングに家 の 中 を 見 直 すの が、ミニマル な 暮 ら し を維持できている コツですね。

不要 にな った も のは、 家 に 置 か ない ということと、常に 見 直 して、い ら ない も のは 手 放 す ということを習 慣に しています。

あさこさんプロフィール

ミニマリスト歴3年。2児のワーママ。長男の産後、くらしに余裕がなく、家族の前でイライラ爆発する日々。そんなくらしや自分を変えるため、2021年に半年で家中を本気で片付けミニマリストに。Instagramで「ママが心地よく穏やかに暮らす」ミニマルライフを発信中。現在フォロワー8万人超え。

今の自分にできることを、精一杯やる。それが結果、未来に繋がる。環境問題ドキュメンタリー『EARTHBOUND(アースバウンド)』制作秘話【Humming編集長永野舞麻】

ケニア・ダンドラのゴミ捨て場には毎日2000トンものゴミが運ばれ、そこには日本からのゴミも含まれています。「2050年には海の魚よりプラスチックの方が多くなる」と言われる今、環境問題は決して他人事ではありません。

深刻化する環境問題。一方で、世界には未来を見据え、具体的な行動で希望の種を蒔く人々がいます。

今回ご紹介する『EARTHBOUND』は、地球環境に真摯に向き合うチェンジメーカーをフィーチャーするドキュメンタリーシリーズの第1作。その主人公が、ケニアの女性起業家ンザンビです。

ケニアでは、プラスチックゴミの問題と未舗装の道路という2つの課題が長年続いています。ンザンビは、それを同時に解決するため、廃プラスチックを活用した舗装レンガを開発。コンクリートよりも強度が高く、軽量で低コストな舗装レンガを使い、街のインフラ改善に取り組んでいます。

WebマガジンHummingの編集長であり、『EARTHBOUND』の総合プロデューサーを務める永野舞麻。彼女がなぜ環境問題をテーマにしたドキュメンタリー映画を制作したのか。映画に込めた想いや、舞台裏のストーリーを伺いました。

深刻な環境問題。だからこそ、主人公ンザンビが届ける希望の光

ー ンザンビの明るさが本当に素敵ですよね。私も2回拝見しましたが、ンザンビの前向きなエネルギーに惹きつけられました。

ンザンビの明るさは『EARTHBOUND』の大切な要素です。環境問題をテーマにした映画には、観た後に「もうこの世の終わりだ……」と感じてしまう作品も少なくありません。でも、問題の大きさに直面して「私には何もできない」と無力感を抱き、心も体もフリーズしてしまうのが一番よくない状態だと思います。

だからこそ、『EARTHBOUND』は観た後に「私にも、小さくても今日からできることがあるかもしれない」と思えるような作品にしようと思いました。

― 私は特にンザンビが森の中で踊っているシーンが好きでした。

あの森は、ワンガリ・マータイという女性が守った森なんです。ワンガリ・マータイは、ケニア出身の環境活動家で、アフリカで初めてノーベル平和賞を受賞した方です。妹と一緒に撮影のためにその森に足を運んだのですが、力強いエネルギーを感じる場所でした。

ンザンビが情熱を持って向き合っているのはプラスチック問題ですが、彼女の生きるエネルギーになっているのはダンス。だからこそ、この特別な森でダンスシーンを撮影することにしました。

― 舞麻さんがお気に入りのシーンを一つだけ選ぶとしたら、どのシーンですか?

ダンドラのゴミ集積場からプラスチックゴミを集め、それをレンガにして歩道を作る。一見、リサイクルが進んでいるように見えても、実際には膨大なゴミのほんの一部、1年間に捨てられるゴミの100分の1にも満たない量しか再利用できていないんです。ダンドラには毎日2000トンものゴミが運ばれているからです。そんな現実を目の前にし、「私の努力に意味はあるのだろうか?」と、ンザンビがお母さんに弱音を打ち明けるシーンがあります。

その時、お母さんがンザンビに語ったのは「燃え盛る森に、一滴ずつ川の水を運び続けたハミングバードになりなさい」という言葉でした。そして、「ワンガリ・マータイも世界中の木を守ろうとしたわけではなく、自分の森を大切に守ったよね」と続けるんです。そのシーンを見るたびに涙がこぼれます。

― 私も映画の中に出てきたワンガリ・マータイの言葉、「世界中の問題を解決しようとせず、自分の地域の問題を一つ解決すればいい。小さなことの積み重ねが違いを生む。」という言葉がすごく印象に残っています。

私は、何か一つでも、自分が大切だと感じることを取り組むことに意義があると思っています。

たとえば、莫大な資産があれば、新しいエネルギー発電の技術を開発できるかもしれません。でも、誰もがそれを実現できるわけではない。だからこそ、誰かの真似をする必要もなければ、誰かと比べる必要もありません。

プラスチックゴミを減らしたいなら、毎朝の水筒にペットボトルの水ではなく、ろ過した水道水を入れるとか、買い物に行くときはコットンバッグを持ち歩くとか。頭の中で「自分の出したゴミが他の国に輸出されている」と記憶しておくだけでも、日々の選択が変わってくると思います。何よりも、小さなことでも続けることが大切です。

環境問題を「見て」、前向きに向き合える作品を届けたい

―そもそも、どうして環境問題をテーマにした映画を作ろうと思ったのですか?

パンデミックがはじまった頃、「このままだと、あと10年で気候変動の転換点を迎えてしまう。そうなると、その後どんなに人間が行動を変えて気候変動を止めようとしても、もう止めることはできない」という話を妹から聞き、このまま個人でできることを続けるだけでは手遅れになると思いました。そこで、妹たちと一緒に、一般社団法人ハミングバードを立ち上げ、すでに環境問題改善に取り組んでいる方々の活動を広めることにしました。

最初に取り組んだのは、J-WAVEのラジオ番組での発信です。日曜日の朝に5分間の枠をもらい、世界各国で環境問題に取り組む人々を取材しました。

でも、「百聞は一見にしかず」というように、環境問題の深刻さを100回説明するより、実際に映像を見てもらうほうが伝わりますよね。たとえば、家族が突然病院に運ばれたと聞いたら、すぐに駆けつけるのと同じように、私たちが住む地球が危機的状況にあることを知れば、行動を起こす人が増えるはず。環境問題に対して、一人ひとりが今できることを考え、立ち上がるきっかけになればと思い、映画を作ることに決めました。

でも、最初は10分ほどのショートフィルムを想定していて、こんな大作を作るつもりはなかったんです。

― どうして45分のドキュメンタリー映画にされたのでしょう?

環境問題に取り組む人々の姿を映像で伝えるなら、単に情報を伝えるだけでなく、目を引く映像とストーリーがあるほうが、より多くの人の心に響くのではないかというのが監督のアイディアでした。

一度は「私が目指している方向と違うのでは?」と迷い、その気持ちを正直に監督に伝え、別の道を選ぼうとしたこともありました。でも、話し合いの後に監督が電話をくれて、改めて彼の熱意を語ってくれたんです。対話を重ねるうちに、「どうせやるなら思い切りやろう」と45分間のドキュメンタリーシリーズとして制作することにしました。

― シリーズで展開されていくのですね。

現在候補に上がっているのは、アルゼンチン、日本、スペイン、そしてインドです。全部で6つのストーリーを作る予定です。

ゴミ問題は世界共通の課題。ンザンビの魅力に惹かれダンドラへ

― ドキュメンタリーの第1弾としてプラスチック問題を、そしてケニアのダンドラを選んだ理由は何ですか?

ゴミ問題は、国や宗教、人種に関係なく、誰もが一目で理解できる問題だからです。

「今のペースでいけば、2050年には海の魚よりもプラスチックの数の方が多くなる」と言われています。環境問題の中でも、ここまで目に見えて深刻さが伝わるテーマは少ない。だからこそ、最初のエピソードでは、プラスチックゴミを中心に扱うことにしました。

そこで、ゴミ問題に関わる人々を十数人ほど取材し、その中で最もカリスマ性を感じたンザンビを主人公に選びました。

だから、ダンドラという場所を選んだのではなく、ンザンビのストーリーを伝えたいと思った結果、舞台がダンドラになりました。

― 映画の中で、ンザンビのお母さんが「メディアの興味は表面的だった」というお話をされていましたよね。映画の制作の話を持ちかけたとき、ンザンビや彼女のご家族の反応はどうでしたか?

最初の1カ月は断られ続けました。過去に取材を受けた経験から、メディアへの不信感があったのだと思います。それでも、監督が何度も電話をかけ、話を重ねることで、少しずつ私たちの熱意を理解してもらえました。

今では、撮影チームはンザンビのママのことを「ママ」と呼んでいます。彼女も「日本ってどんな国?」と興味を持って話しかけてくれたり、一緒にランチをしたり、オープンな関係が築けています。

腹の底から湧き起こる「楽しい」気持ちを大切に臨んだ映画撮影

ー ケニアでの撮影、大変だったことはありますか?

んー、特にないですね。すごく楽しかったです。あえて大変だったことをあげるなら、映画制作と子育てのバランスかな。私には3人の子どもがいるのですが、映画の制作時期がちょうどパンデミックの時期で、子どもたちの学校がお休みでした。当時はまだ3人とも10歳に満たなかったので「ママといたい」と泣く子どもたちを置いてケニアへ向かうのは葛藤がありました。

ケニアの首都ナイロビは音楽が盛んな街です。仕事が終わった後に、食事を兼ねて制作チームでクラブに行って音楽を楽しんだり、DJのいる野外スペースで踊ったり、映画制作の合間の楽しい思い出になりました。

― 何事も楽しむって大事ですよね。

私は何かを選択する時は、お腹の底から込み上げてくるワクワクした感覚を大切にしています。心の底から自分の選択を信じることができなければ、困難に直面したときに乗り越えることができないと思うからです。映画制作は自分の感覚を信じて決めたことなので、すごく楽しかったです。

そもそも、私は、自分の時間とエネルギーを、世の中がより調和のとれた場所になるために使いたいと考えています。環境問題、児童虐待、食育……、テーマにこだわりはないですが、自分の行動が「より良い未来につながっているか」は常に意識しています。

― 調和のとれた世界とは?

たとえば、プラスチックは環境負荷が高いと言われる一方で、医療現場では人命を救うために欠かせない存在です。「プラスチックは悪」と一括りにしてしまうのは危険だなと。

大切なのは、極端に白黒をつけるのではなく、必要なものは活かしながら、むやみに使わない選択をすること。人間と地球が共存できる道を探すことです。

環境問題をテーマにした映画を作っておいて、こんなことを言うのは意外かもしれませんが、そもそも環境破壊と呼ばれる現象も、人間の視点だからこそ「破壊」と捉えられているだけなのかもしれません。だって地球が誕生したばかりの頃は、今よりずっと高温で、人間が生きられる環境ではなかったですよね。地球や微生物にとって「温暖化」や「気候危機」は危機ではないかもしれない。誰にとっての「破壊」や「危機」なんだろうとよく考えます。

でも、私はこの美しい地球を未来の子どもたちのために守りたい。それは自分の子どもだけでなく、世界中の子どもたちのためです。

だからこそ、彼らが安心して生き続けられる環境を残すために、今の自分ができることを続けていきたいですね。

貧困、紛争…環境問題だけではない、目を向けるべき社会問題

― 『EARTHBOUND』の制作も、調和のとれた世の中を作るためのひとつ取り組みということですね。舞麻さんが環境問題に危機感を持つようになったのは、いつからですか?

高校生のときに、スイスに留学してからです。壮大な自然の中で暮らし、アルプスの山々に登ったとき、自然と共存することの大切さを肌で実感しました。

その後、環境問題に詳しい枝廣淳子さんの講義を受け、学びを深めました。一時は、「私が生きていること自体が環境破壊につながっているのでは」と思い詰めて、気持ちが沈んだ時期もありましたが、自宅にソーラーパネルを設置して太陽光エネルギーを活用するなど、まずは身の回りから持続可能な選択を増やしていきました。

― 自分なりに行動する段階から、今は環境問題を人に伝えるようになったんですね。

そうですね。でも、環境問題は決して単独で解決できるものではなく、貧困や紛争など社会全体の構造と密接に関係しています。だから今は、環境問題に限らず、自分が気になる社会課題にも積極的に働きかけたいと思っています。

― 『EARTHBOUND』では、環境問題以外にもメディアによる搾取や女性の活躍推進についても考えさせられる場面がありました。環境問題以外に、伝えたかったテーマはありますか?

起業家として活動する場合、欧米の白人男性と、アフリカの女性とでは、資金の流れがまったく異なります。同じように努力していても、得られる機会や支援には大きな格差がある。そうした現実にも焦点を当てたいと考えました。

映画の制作チームも、できるだけ多様性を重視して構成しました。プロデューサーにはアメリカ人の男性とケニア人の女性が1人ずつ。監督はイラン出身の男性。そして、このプロジェクトを立ち上げたのは、私たちアジアの女性。撮影スタッフの多くも現地のカメラマンや音声スタッフです。さまざまなバックグラウンドを持つ人々が関わることで、より多角的な視点を取り入れることができました。

また、映画制作に関わってくれた方々に、適正な報酬を支払うことも大切にしました。成功した映画のクレジットに名前が載ることで、「自分もこの作品に携わった」という実績が生まれ、新たな仕事につながるチャンスが増える。そうしたサイクルを生み出すことで、より多くの人に機会が巡る仕組みを作りたかったからです。

ー 製作総指揮は英俳優のオーランド・ブルームさんですよね!

そうなんです。実は、監督の友人とオーランド・ブルームさんがパパ友だったんです。

プロジェクトの構想が固まり始めた頃、オンラインでお話しする機会がありました。映画制作への想いを伝えると、「僕も2児の父として、特にプラスチック問題には強い危機感を持っている。ぜひ参加させてほしい」と言ってくれました。

「未来の子ども達のために、地球をより良い方向へ導きたい」。その想いを共有し、一緒に作品を作れたことは光栄でした。

「ビジネスが成長しているよ!」ンザンビからの喜びのテレビ電話

― 映画が完成したあと、ンザンビたちの反応はいかがでしたか?

とても感動してくれて、「素晴らしい映画に仕上げてくれてありがとう」と言ってくれました。

ニューヨークで開催されたカンファレンスに、監督と私が登壇することになり、その場にンザンビも招待しました。このカンファレンスにはアメリカの資産家や有力な投資家が多く集まっていたので、彼女にとっても良い機会になると思ったからです。ンザンビは映画の中と同じく明るい性格で、ニューヨークでも積極的に人と交流していました。映画を通じて、新たなご縁が生まれていたら嬉しいですね。

― 映画を通じて、ンザンビの会社や活動に何か変化はありましたか?

ありました!映画の撮影中にダンドラで出会った男性を、試験的にンザンビの会社で1年間雇うことにしたんです。資金はこちらでサポートしました。

彼はダンドラ出身で、地域の事情をよく理解している。彼のおかげで、ビジネスがさらに広がり、プラスチックを集めてレンガを作るだけでなく、リサイクル会社に販売する新しい事業もスタートしたようです。

先日、ンザンビとテレビ電話をしたとき、「今、ビジネスがこの段階まで成長しているよ!」と、興奮しながら話をしてくれました。映画をきっかけに、彼女の活動が前進していることを感じられて、本当に嬉しかったです。

映画を通じて、環境問題を自分ごととして考えられる機会を提供したい

― 数々の賞を受賞してきた『EARTHBOUND』がついに日本上陸ですね。

これまでは主にアメリカの映画祭で上映させていただきました。映画館で期間を設けて上映するのは日本が初めてです。日本では、2025年3月14~20日まで東京・下北沢トリウッド、3月15~21日まで大阪・第七藝術劇場で上映が決まっています。

― 今後は『EARTHBOUND』をどのように広めていきたいと考えていますか?

ヨーロッパでは、テレビ局に上映権を購入してもらうために販売活動を続けています。『EARTHBOUND』を世界各国のテレビで見ていただけるようにするのが目的です。

日本では、学校や企業で活用していただけたら良いなと。映画を見るだけではなく、ワークショップを組み合わせた上映会を行いたいです。

たとえば、映画を観た後に「自分が何を感じたか」を5分間ペンを止めずに書き続けるとか、今の自分にできることをみんなで話し合ったりとか。

映画を通じて、環境問題や社会課題を自分ごととして捉え、行動のきっかけを作れるような場を提供したいです。

― 最後に、これから『EARTHBOUND』を観る日本の皆さんに向けてメッセージをお願いします。

『EARTHBOUND』は、今地球で起きている現実を知ってもらうために作った映画です。

広大なダンドラの景色、ゴミを拾い続ける人々の姿、ンザンビたちの言葉。どこに心が動かされるのかは、人それぞれ違うと思います。もし、映画を観て何かを感じていただけたなら、その気持ちを映画を観た後すぐに書き留めてもらいたいです。スマートフォンのメモでもいいし、ほんの5行でも構いません。

そして、その言葉を日々の暮らしの中で思い出し、小さな行動につなげてもらえたら嬉しいです。

『EARTHBOUND』を観ていただける機会があれば、ぜひ先入観なく、オープンな心で向き合ってみてください。

『EARTHBOUND』上映情報

■東京会場

@下北沢トリウッド (https://tollywood.jp/)

上映期間:2025年3月14日(金)〜20日(木祝)

■大阪会場

@第七藝術劇場 (https://www.nanagei.com/)

上映期間:2025年3月15日(土)〜21日(金)

心の痛みを抱えるあなたに、犬が教えてくれること【アメリカのドッグセラピスト、モニカ・キャラハンさんインタビュー】

アメリカでは、犬をはじめとする動物を使ったセラピーが広く知られ、心の癒しやストレス軽減に効果があると注目されています。一方、日本ではまだ認知が低いものの、導入することで多くの可能性が期待できます。動物とのふれあいがもたらす癒しの力を取り入れたら、あなたの生活も劇的に変わるかもしれません。

今回は、アメリカで30年以上動物セラピーを続ける団体で長年にドッグセラピストとして活動しているモニカ・キャラハンさんを直撃しました。動物の癒しパワーを、ちょっと覗いてみませんか?

ーードッグセラピーに興味を持ったきっかけはなんですか?

大学では、獣医師になるため獣医学の勉強をしていました。その頃に飼っていた犬のトレーニングをお願いしていたトレーナーさんが、セラピードッグの活動に携わっていたんです。そのトレーナーさんから、「あなたの犬はセラピードッグに向いている性格だ」と言われ、興味を持ちました。

ドックセラピーが何をする活動なのか最初は知りませんでした、ある日、トレーナーさんと一緒に学校を訪問し、私の犬がドッグセラピーとして子供たちと濃密な時間を過ごしているところを見たんです。これがきっかけで、この活動を本格的に始めることになりました。

私たちの非営利団体『セラピードッグ協会(Alliance of Therapy Dogs)』はワイオミング州シャイアンで、創業者の夫婦が自宅のリビングルームで始めたものです。ドッグセラピーの活動の効果を知った夫婦が設立し、少人数からスタートしましたが、現在では19,000人以上のメンバーを抱える規模にまで成長しました。今年で設立から約35年になります。

ーーセラピーを受けた人々の反応で、特に印象に残っているエピソードはありますか?

活動を始めた当初、セラピードッグの活動は、高齢者施設や学校で始まりましたが、現在では想像もできないようなユニークな場所で活躍しているんですよ。例えば、空港や軍事基地、葬儀場、歯科医院など、ストレスの高い環境で活動しているんです。さらに、米国体操チームの競技会などにも導入され、選手のストレス軽減に貢献しています。人々がストレスを感じる場所であれば、どこでもセラピードッグが活躍できる可能性があるのです。

最近の科学的な研究によって、動物の写真を見るだけでもストレスホルモンの低下に効果があり、実際に触れ合うことでさらに大きな効果が得られることも判明してきました。血圧の低下や不安の軽減などの効果も科学的に実証されています。

ーードッグセラピストとして忘れられない体験はありますか?

印象深い体験は空港での出来事が多いですね。それまで、悲しい理由から飛行機に乗る人がそんなにいるなんて想像したこともありませんでした。ある時、セラピードッグと空港にいたら、女性が泣きながら「犬を触ってもいいですか?」と声をかけてきたんです。その時一緒にいたセラピードッグのオレオを数分間なでた後、「ありがとう」と言って彼女は去っていきました。

後日、彼女からSNSで連絡があり、「あの時は、病院で父と最後の別れをした後だったんです。オレオのことは一生忘れません」と感謝の言葉をもらいました。そうやって、セラピードッグと一緒に空港にいると、亡くした家族との思い出の地を訪れる人や病院で家族を看病するために飛行機に乗る人など、多くの悲しい理由で移動する人々と出会うんです。ですから、空港での忘れられない出会いがたくさんありますね。

ーー動物と触れ合うことに抵抗を感じる人もいますが、ドッグセラピーを社会により広める上で、どのような工夫や配慮が必要だと思いますか?

犬とのふれあいは安全で適切な方法で行われるなら、素晴らしいものだと思います。また、必ずしもこの動物が「犬」である必要もありません。人間以外の動物には多くの選択肢があります。

ドッグセラピーの魅力は、人と関わるのが苦手な方でも無理なく受けられる点です。ある訪問では、女性が私とは一言も話さず、犬と数分一緒に過ごした後に「ありがとう」と言って帰られました。セラピーでは、人と話すことを強制せず、犬との触れ合いを通じて自分のペースで気持ちを整理することができます。その人が抱える壁を少しずつ取り払う助けになり、多くの人にとって有益です。

ーー犬は人の感情を理解できるのでしょうか?

犬は人の感情の変化を感じ取ることができると思います。必ずしも人間の「悲しい」という感情そのものを理解しているわけではありませんが、普段と様子が違うことは分かるようです。そのため、飼い主の様子がいつもと違うと感じると、より近くに寄ってきたり、普段以上に注意深く観察したりする傾向があります。

ーーセラピー犬に向いている犬種はありますか?その犬の性格や特徴がどのようにセラピーに活かされていますか?

セラピードッグには、生まれつきの素質と訓練の両方が重要です。特に重要なのは、人と一緒にいることを楽しむ性格です。リードにつながっての歩行やジャンプをしないなどの基本的な行動は訓練で身につけることができます。

特定の犬種が向いているというわけではなく、個々の犬の性格が重要です。例えば小型犬のポメラニアンから、バーニーズ・マウンテン・ドッグやセントバーナードなどの大型犬まで、様々な犬種がセラピードッグとして活躍しています。

大切なのは、飼い主が自分の犬をよく理解し、成長過程で人との関わりを楽しめるかどうかを見極めることです。

ーーセラピードッグやドッグセラピーはどのように募集していますか?

セラピードッグに関しては認定テストを実施しています。セラピストに関しては現在、米国、カナダ、プエルトリコで私たちの団体に所属するセラピストが19,000人以上いますが、口コミで会員は増加しています。少人数のスタッフで運営し、電話対応も人による対応を心がけ、組織の基盤を大切にしています。

ーーセラピードッグになるためにどういった資格や訓練が必要ですか?

現在、特別な資格は必要ありません。多くの人が自分で犬を訓練してテストに臨んでいます。

必要な手続きは①バックグラウンドチェック ②獣医師による犬の健康診断書の提出 ③3段階の実地テストです。このテストには、犬に触れて扱いやすさをチェックしたり、きちんと人と並んで歩けるか、すぐに驚いたりしないかを確認したり、3日間かけて実地観察とセラピードッグとしての実践的な訪問を行います。

ーー動物が苦手な人にもドッグセラピーを勧めますか?また、動物に慣れるためのコツはありますか?

私たちは、セラピードッグには衝動をコントロールすることができるような訓練をしています。すべての人に飛びつかないようにし、必ず相手に「触っても大丈夫ですか?」と確認することを徹底しているんです。犬が苦手な方やアレルギーのある方もいるため、無理に接触を求めることはありません。相手が触れたくない場合は、それを尊重し、代わりに簡単な芸を見せたり、犬を少し離れた場所に座らせるだけでも癒しを感じてもらえます。また、犬への苦手意識を克服したい方には、小さなステップを積み重ねて慣れていくサポートも行っています。

ーーアメリカでは馬を使ったセラピーもあると聞きますが?

アメリカの動物セラピーは最近、特に馬を使ったプログラムが注目を集めていますね。犬のセラピーが先行していましたが、馬のセラピーも急速に広がっているんです。例えば、PTSD(心的外傷後ストレス障害)を抱える退役軍人向けに、多くの馬セラピープログラムが提供されています。アトランタの水族館では、ジンベエザメと一緒に泳げるプログラムを実施しており、非常に癒しの効果があると聞いています。

Monica Callahan (モニカ・キャラハン)

2024年は私にとって大きな一年でした。Alliance of Therapy Dogsでディレクターを務めていましたが、新たにデジタルマーケティングマネージャーとして有償の役職に就くことになりました。ソーシャルメディアを通じてチームの皆さんと知り合い、今後さらにソーシャルメディアの存在感を高めていけることを楽しみにしています!

私の家には4匹の犬がいます。ディスコ(ウィンドスプライト)、オリオ(ダルメシアン)、クイント(ダルメシアン)、そしてヒップホップ(ウィンドスプライト)です。現在、オリオとヒップホップがセラピードッグとして活躍しています。彼らは訪れる先々でたくさんの喜びを届けてくれてます。

Alliance of Therapy Dogs HP: https://www.therapydogs.com/

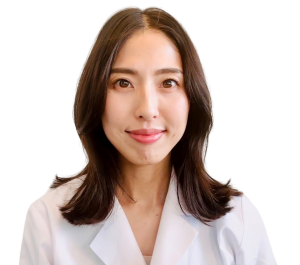

血液検査解析で自分の身体を知る。ごきげんな毎日をサプリメントでサポート【サプリメントクリニック 花井紗弥子さん】

慌ただしい日々の中で「なんとなく体調が優れない」「疲れが抜けない」と感じている方も多いのではないでしょうか。そんな不調を改善しようと、サプリメントを利用している方もいるかと思います。

今回お話を伺ったのは、産科麻酔科医として働きながら、ご自身でオンライン完結型のサプリメントクリニックを運営されている花井さんです。

市販のサプリメントを選ぶときのポイントから、花井さんがサプリメントクリニックを立ち上げた理由、気になる血液検査解析の具体的なプロセスまで教えていただきました。

| 花井紗弥子

産科麻酔を専門とする麻酔科医。総合病院や分娩施設で勤務しながら、ご自身でオンライン完結型のサプリメントクリニックを運営。 日本専門医機構麻酔科専門医 日本麻酔科学会指導医 産科麻酔科医師 母胎救命インストラクター 臨床分子栄養医学研究会認定医 Orthomolecular Nutrition Doctor |

サプリメントは「どこで買うのか」が大事

ー 今は薬局やコンビニなどでサプリメントが気軽に購入できますが、サプリメントを購入する時に知っておくべきことはありますか?

アンチエイジングや睡眠の質を高めるなど、さまざまな目的に合わせたサプリメントが販売されていますが、「これだけ飲めば効果が得られる」というのは正直難しいと思っています。というのも、人の体はとても複雑です。なぜその栄養素が不足しているのか、根本的な原因にアプローチしないと永遠とサプリメントを摂り続けなければいけないことになります。

また、サプリメントを購入するときには、どこで買うのかが大切です。「原材料にこだわっている」とか「〇〇工場で作っています」といった表示をよく目にしますが、輸送中や保管中の環境が適切でなければ、品質を保つことが難しいからです。

たとえば、健康食品として人気のナッツは、海外からの輸送や保管の過程で見えないカビが発生することがあり、問題になっていたりするんです。サプリメントも同じようなリスクがあるので、購入する時は流通経路や保管状況まで確認すると、より良い製品に出会えると思います。

ー 流通経路や保管状況まで確認するのはなかなか難しそうですよね。

流通経路までしっかり管理している会社は、大手のECサイトでは販売していないことが多いです。そのためサプリメント会社の公式サイトから購入したり、国産のものを選んだりすると、より良いサプリメントに出会えるのではないでしょうか。

ー 手軽にサプリメントが買える分、つい色々な種類を試したくなります。たくさんの栄養素をサプリで摂取することで逆に身体に害が及ぶことはありますか?

実際のところ、手軽に購入できる安価なサプリメントには、栄養素がそれほど多くは含まれていないことが多いです。そのため、飲み過ぎによって身体に影響が出ることはあまりないと思います。

というのも、栄養素が多く含まれているサプリメントは、体に大きな影響を与えるため、むやみに販売できないからです。以前、製薬会社の方に「良い商品だから一般向けに販売しないのですか?」と聞いたところ、「過剰摂取によって体調を崩されたら困るので、ドクター専売にしているんです」と言われたことがあります。また、一見安価に思える市販のサプリメントでも、クリニック専売のサプリメントと同じ量の栄養素を摂ろうとすると、2倍近い費用がかかることもあります。

もちろん、気持ち的に元気になるなど、市販のサプリメントを飲むメリットはあります。一方で、気をつけるべきは添加物です。安価で手に入りやすいサプリメントには、栄養素よりも添加物が多く含まれている場合があります。栄養素的には胃が痛くなるはずがないのに、胃がキリキリする……といった時は、添加物が影響しているかもしれません。

血液検査解析で自分の身体を知る。オンライン完結型サプリメントクリニック

ー サプリメントクリニックについてもお話が聞きたいです。産科麻酔科医である花井さんがサプリメントクリニックを開院されたのはどうしてですか?

きっかけは2つあって、1つは父のような医師を目指していたからです。父は田舎町で小さなクリニックを営んでいて、地元の人たちみんなが父の患者さんでした。街ですれ違う方から「お父さんに診てもらうと元気になるよ」と言われることも多く、私も身近な相談役のような医者になりたいと思っていました。

もう1つは、サプリメントの基礎でもある分子栄養学を学んだことです。西洋医学は主に病気の治療を目的としていますが、病気だけで人の身体を理解するのは難しいと感じ、もっと身体の仕組みを知るために様々な研究会や勉強会に参加して勉強を始めました。

医者になってからは、友人や知り合いから「最近、頭が痛いんだけど、病院に行った方がいいのかな?」「たまにめまいがするんだよね」といった相談を受けることも多く、病院に行くほどではないけれど、不調を感じている人がたくさんいることを実感しています。

医者としての知識や経験、さらに学んだ分子栄養学を活かして、身体のことを気軽に相談できる場所を提供したいと思い、2022年11月にサプリメントクリニックを開院しました。

ー サプリメントクリニックは血液検査解析から面談、サプリメントの処方までオンラインで完結できるのでしょうか?

気軽に自分の身体を知ることができる場所を目指し、オンラインで完結できる形にしました。

というのも、私自身もこれまで色々なクリニックを受診してきましたが、病院に行くことが一大行事だと感じたからです。少し前まではオンラインシステムがあまり普及していなかったこともあり、電話で予約をして、検査に行って、結果が出たらまた予約をして、検査結果を聞きに行く。しかも診察までの待ち時間もあります。医療サービスを気軽に利用できない現状を実感しました。

ー 色々なサプリメントのクリニックを調べてみましたが、検査費用が高額な印象を受けました。花井さんのサプリメントクリニックは15,000円で血液検査解析から面談まで受けられる。受診するハードルが低いので、自分の身体を知るために私も検査を受けてみたいです。

パーソナライズした検査は、日本よりもアメリカの方が進んでいて、血液検査だけでなく、唾液検査、検便、毛髪検査を取り入れているクリニックもたくさんあります。でも、それを輸入して日本でやろうとすると、1回の検査がすごく高くなってしまう。「自分の身体を知りたい」という理由で受けるには、ちょっとハードルが高いですよね。過去に毛髪検査を受けたことがあるのですが、毛根に近い部分をかなりの量切る必要があり、負担が大きいと感じました。

私はよりたくさんの方に自分の身体を知ってもらいたいと思っているので、 気軽に受けられる血液検査の解析を提供しています。

ー ちなみに、オンラインで血液検査解析ができるクリニックは日本ではどのくらいあるのでしょうか?

血液検査の解析は医師にしかできません。そのため、クリニックで受けられるところはあると思いますが、オンラインで完結できるサービスは、まだほとんどないと思います。

ー オンライン診断は具体的にはどのような流れで行われるのでしょうか?

オンラインショップで「血液検査によるカラダの状態解析」というメニューを購入いただいた後に、メールで血液検査結果の写真と60項目の問診を送っていただきます。それを元に解析レポートを作成し、オンライン面談を行っています。

健康診断や人間ドックの血液検査の結果がある方はそれを送っていただきますが、血液検査の結果が古い方や、もっと詳しく調べたい方には、提携病院を紹介して採血いただくことも可能です。

ー 血液検査の解析では、どのようなことがわかるのでしょうか?

主にタンパク代謝、糖代謝、体の酸化度合い、ミトコンドリア機能や副腎機能などが分かります。

人の身体って、知らない間にいろいろなシグナルが送られているんです。臓器も細胞も常に動いていて、それを可視化すると「ここの反応が落ちているから、これが足りないんだな」というのが分かる。さらに、反応が悪くなっている根本的な原因も見ていけます。

ー 生身の身体を見なくても、血液検査の解析から足りない栄養素や、その原因まで知ることができるのですね。オンラインの面談ではどのような話をされるのですか?

血液検査解析や問診だけでは見えない部分を知るために、その方に合わせていくつか質問をさせていただきます。その上で、「今あなたの体ではこんなことが起こっていますよ」という説明や、睡眠や運動、食事などの生活習慣をアドバイスしたり、最適なサプリメントをご提案したりしています。

ー サプリメントありきではなく、生活習慣をアドバイスした上で必要があればサプリメントを提案するのですね。

そうなんです。身体を整える上で大切なのは、やっぱり生活習慣なんですよね。

たとえば、山登りをするとき。杖や紐を使って体の負担を和らげることはできるけれど、自分で上る力は必要不可欠です。サプリメントは杖や紐の役割を担うものであって、あくまでも補佐的な存在。最終的に目指しているのは、サプリメントがなくてもご機嫌で過ごせる状態です。

ー サプリメントクリニックを受診された方で、 印象に残っている患者さんはいますか?

お一人は、もともと健康意識が高い60代の女性です。帯状疱疹が長引き、日常生活に支障をきたすほどの痛みに悩まされていました。病院の先生からは「帯状疱疹は長く付き合うものだよ」と言われていたそうです。ご自身でも本を読んで良さそうな方法を試したり、食事を工夫したりしていましたが、思うような改善が見られず、私のところに来られました。血液検査を解析した結果、ミトコンドリア機能の低下が見つかり、最初は5種類のサプリメントを摂っていただきました。お客様ご自身も食生活を工夫されたため、途中から3種類に減らし、2ヶ月後には病院の先生も驚くほど症状が改善して仕事に復帰されました。現在は、健康維持のためにお気に入りのサプリメントだけを飲まれています。

もう一人の方は、健康増進のために受診してくださった20代の方です。バリバリ働いていて、特に自覚されていた不調はなかったようです。しかし、血液結果解析をしたところ、何個か気になるところがあったので、サプリメントをご提案させていただきました。サプリメントを飲み始めてから、ものすごく悪かった寝起きが良くなったり、立ちくらみがなくなったり、肌荒れが解消されたり、これまでイライラしていたことをうまくスルーできるようになったり、たくさんの変化が現れて「あの症状って身体の不調だったんだ」と驚いていました。

ー 寝起きが悪いとか、イライラしがちとか、特質だと思われることでも、足りない栄養素を補ってあげることで改善できることもあるのですね。驚きです!

自分の身体を知ることで、ごきげんに過ごせる人を増やしたい

ー 花井さんご自身が健康のために意識していることはありますか?

よく寝ることとストレスをためないことを意識しています。

少し前は子どもを寝かしつけた後に仕事をすることもありましたが、今は子どもと一緒に寝て、しっかり睡眠時間を確保しています。

あとは、ストレスをためないために、「やらねばならぬ」という気持ちを一旦置くようにしています。アメリカでは「Longevity」(長寿医療)という、より健康的な加齢を目指すための医療・研究が進んでいて、週150分の運動が推奨されているんです。私はそういった数字を聞くと「毎週150分運動しないと」と思い込んでしまうタイプ。でも今は無理をせず、自分のペースでジムに通っています。食事も基本的には自炊を心がけていますが、疲れているときは外食したり、レンチンで済ませたりすることもありますよ。何かを実行するということは、その分何かを犠牲にすることだと思うので、無理のない範囲で取り組むようにしています。

ーサプリメントも取り入れていますか?

生活や食事内容から不足しそうな栄養素があれば、その都度サプリメントで補っています。状況に応じて、食物繊維、ビタミンC、ビタミンB群、マルチビタミンミネラル、鉄……などを飲み分けています。

ー 花井さんはサプリメントクリニックの運営を通じて、どのような世界を目指していますか?

みんなが毎日をごきげんに過ごせる世界になったら良いなと。分子栄養学を勉強することで、改めて健康の大切さに気がつきました。体調が優れないと、やる気が出なかったり、頑張りきれない時がありますよね。

たとえば、イライラしてしまう時も、それがPMSによるものなのか、あるいは別の原因があるのか。その原因を知って適切に対処できれば、「頑張らなくちゃ」ではなく「今日も頑張ろう!」と前向きな気持ちで過ごせると思うんです。

サプリメント、ヨガ、マッサージなど、心と身体を整える方法は人それぞれです。サプリメントクリニックは、自分の身体を知って整えるための1つの選択肢になれたらと思います。

ー 最後になりますが、どういった方にサプリメントクリニックに来て欲しいですか?

性別や年齢に関係なく、すぐに怒ってしまったり、気持ちが落ち込みやすかったり、本来の自分の力を発揮できていないと感じている方にぜひ来ていただきたいです。

私自身、子育て中のママであり、産科麻酔科として働いていることから、特に、女性や子育て中のママを応援したいという思いは強いです。もちろん男性も歓迎ですよ。

西洋医学は多くの人に当てはまる「正解」を見つけることを重視しています。それは大切なことですが、どうしてもその治療が合わない人もいるわけです。その点、サプリメントクリニックでは一人ひとりの身体を個別に診ることができます。健康増進、病気の治療、美容など、目的は何であってもかまいません。その方に適したアプローチをご提案させていただきます。

花井紗弥子

サプリメントクリニックHP:https://supplclinic.stores.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/dr.sayako_hanai/

妊娠できない本当の理由を知り、妊娠力を高める方法とは。【妊娠するための栄養情報を発信する管理栄養士YUKAさんインタビュー】

妊活を始める女性が直面する最大の悩みは、「まずは何から始めればよいのか?」という最初の一歩ではないでしょうか。インターネットやSNSには無数のアドバイスが溢れていますが、その中で何が自分に合った方法なのか、迷うことも少なくありません。そこで今回、ハミングは、自身も39歳で出産を果たし、妊活専門栄養士として活躍するのYUKAさんにインタビューを行いました。

妊活中に抱える不安や孤独、そして数々の試行錯誤を経た彼女が、どうして今、妊活支援の発信を始めたいるのか。「栄養の専門家が考える妊活の心得」とは何なのか。さらに、心の健康を守りながら妊活に取り組むための栄養アドバイスについても詳しくお話を伺いました。

ーーYUKAさんが妊活中、特に気を付けていた栄養管理のポイントを教えてください。

妊娠するためには、卵子の質がとても重要です。その卵子は私たちのカラダで作られますから、何を食べるかがカラダ作りの基盤になります。これを食べたら妊娠できるという食品はないんですが、それより、何を食べないかという考えがすごく重要になります。

例えばグルテンやカゼインといった、カラダに炎症を起こさせるタンパク質。あとは、ビタミンやミネラルを消耗させ、カラダに負担をかける添加物、例えば、人工甘味料や白砂糖などは極力控えることが重要です。こういった食品を控えていくと、 カラダの負担がなくなり健康を取り戻すことができます。

ーー何を食べないかを意識しながら、妊活を続けるというのは、ちょっと難しいなと感じる方もいそうですね。

そうですね。例えば、グルテンをまず2週間だけ控えてみるといいと思います。それで体調の変化をチェックしてみます。体調が良くなってきたら、グルテンがカラダに合っていなかったことがわかりますよね。私自身、栄養療法を専門でやってきましたが、患者さん自身が控えてみることでカラダの変化がわかるんです。体調が良くなるから、自然とそういう食事を継続できるようになります。

ただ、グルテンやカゼインを控えるのは、対症療法(病気の根本的原因をのぞくのではなく、現れた症状に応じて行う治療法)に過ぎないんです。でも、この一時的な治療で、まずは腸に負担をかけるような食事を控えていくうちに、自然と腸の粘膜がケアされていくんです。そうすると、グルテンを多少食べても問題なくなってきます。

ーー妊活中のサプリメントや漢方薬使用についてはどう考えていますか。

サプリメントを摂取したからと言って、必ずしも全員が妊娠したり、AMH(卵子をどれくらい排卵する能力があるか示す数値)が上昇するということはないと思います。ただ、栄養素の塊であるサプリメントは効率化の道具ではあります。例えば、ビタミンDや鉄は食事からも摂取できますが、これは妊活女性にはぜひサプリでもとってほしい栄養素なんです。バランスのいい食事を取ることが、最初にやることですが、それに加えて、その人のカラダの状態に合ったサプリメントを摂取するというのが、最短で妊娠するためには必要な選択だと思っています。

ーー自分に合うサプリメントは、どうしたら選べるのでしょう。

自分に合うサプリメントはなかなか自分ではわからないですよね。私の場合は、その方に 症状問診票を書いてもらい、その症状にあった食事を提案しています。血液検査を受けてもらい、どの栄養素が不足しているかを考えて、必要なサプリメントを飲んでもらうこともあります。ただ、これも一時的な対処法にすぎません。大事なのは、なぜその栄養素が不足したのかを考えることです。サプリメントも取り入れながら根本原因にアプローチをし、最終的にはサプリメントがいらないカラダにすることが目的です。

ーーYUKAさんは妊活をスタートしてからどのくらいで妊娠されましたか?

2年くらいですね。最初は人工授精などから試みていき、3つ目の病院で妊娠しました。当時は、人工受精を3回ぐらいすれば妊娠できると思っていたし、まさか体外受精をすることになるなんて思っていなかったです。

妊活に関する知識もなかったので、医者に言われるがままでした。私のカラダは卵子が少なかったんですよね。だから、採卵をしても、卵が4~5個しか採れなかったんです。37歳くらいでしたけど、もう44~45歳の女性と同じぐらいの卵巣機能の状況だと言われて、すごくショックを受けました。

その一方で、妊娠するためには卵が10個も20個も必要なのでなく、質の高い卵子が1個とれればいいと教えてもらいました。ただ、そのために何をしたらいいかなど具体的なことは何も教えてもらえず、「病院の技術に任せてください」とだけ言われました。結果、うまく行かなかったので違和感を感じるようになったんです。

卵子は私のカラダが作るものなのに、その私が何もしないというのはおかしいなと思い、分子栄養学を勉強していたこともあり、自分で妊活について勉強を始めました。

ーー妊活を始めても、医療的な知識がないと、多くの女性はお医者さんを頼りにするしかないと思います。妊活する女性が積極的に取り組むために、まずは何ができるのでしょう?

妊活は人生を大きく左右するとても大事なことですから、うまくいかないと自分のカラダ作りをしようという結論にたどり着く方が多いと思います。 タバコやお酒をやめるとか、運動をする、食事も気をつけなきゃと、自然とその方向に進む方が多いです。自分で情報収集をしようとSNSで色々調べると、本当に正しい情報を正しい知識のもと発信しているかどうかというのはわからないですよね。

それが正しかったとしても、今のその方のカラダの状態に合っているかどうかもわかりません。そのあたりを見極めることも大事ですね。

ーー妊活をお医者さんに相談するタイミングは?

医師に相談するタイミングは年齢によっても差があるので、一概にこのタイミングと言えないですが、私がそうだったように 多くの女性は、結婚して妊活をすれば子供はすぐに授かるはずだと思い込んでいる方が多いと思うんです。でも現実はそうじゃないんです。例えば、日本では、夫婦の4.4組に1組が不妊症というデータもあります。

赤ちゃんが欲しいのであれば、すぐに妊活をしない場合でも、結婚後はブライダルチェックを受けておくといいと思います。これは、卵巣機能や子宮機能など妊娠のために問題がないかを検査するものです。その項目の1つとしてAMHの数値も知ることができます。この数値は通常の健康診断には含まれず、なかなか知ることができないので知ることができる良い機会にもなります。

あらかじめ、こういう検査をしておくことで、妊娠に関して問題があった時に、早い段階でその問題に介入することができ、いざ妊活をする場合にスムーズに始めることができますよね。

ーー妊活中にメンタルの部分で気を付けたことがあれば教えてください。

メンタルケアをしている人としていない人とでは、妊娠率や出産率に差があることもデータでわかっています 例えば、アメリカの研究では、心のケアを一緒に行うことで妊娠率が25%から52%に上昇したという報告があります。妊活中は、ストレスを感じ孤独なので、無理せずに不妊カウンセラーやお友達にまず相談して話を聞いてもらいましょう。

また、ストレスが強いと、ストレスに対抗するためにカラダがコルチゾールというホルモンを分泌するんです。このコルチゾールは、私たちのカラダで作られる女性ホルモンと同じコレステロールから作られます。つまり、ストレスが多いとコルチゾールの分泌が増え、女性ホルモンの材料であるコレステロールが消費されてしまいます。その結果、女性ホルモンのバランスが崩れ、排卵障害や不妊といった問題が起こる可能性があります。

ーーストレスによって、他にどういった影響がありますか?

ストレス状態だと、自律神経のバランスが崩れて、交感神経が優位になってしまいます。こんな状態では、胃や腸などの消化器の機能が低下してしまいます。そうすると、消化不良になったり栄養素を吸収できなくなってしまうんです。これに加えて、先ほど避けるべきだといったグルテンなどを摂ってしまうと、 これに拍車をかけてしまうんです。弱っている腸に炎症をきたし、腸に穴を開けて、この穴から未消化のタンパク質や毒素、病原体などが漏れ出て、全身に炎症を引き起こしてしまいます。便秘や下痢、消化不良、お腹の張りなどそういう症状を引き起こしてしまうことになります。このような状態だと、卵巣にも十分な栄養素を届けることができなくなり、卵子の質も低下してしまうんですよね。

ーーストレスを感じた場合は、栄養面ではどういう対応ができるでしょう?

ストレスが強いと感じたら、胃腸に負担をかけないためにも、胃酸分泌を促すような食べ物の酢の物や梅干し、消化をサポートしてくれる大根おろしやとろろ、こういったものを食材に加えるといいですね。食材を選ぶ場合にも、お肉だったらステーキや揚げ物は胃腸に負担をかけてしまうので、いったん、こういうものを控えて、ミンチ肉など消化をしやすいものを選ぶのがいいと思います。ただ、スーパーで売られている牛や豚のミンチ肉は脂の質が悪いため、消化力が弱い人だとお肉の脂でもたれたり、下痢をしてしまうことも多いので、あまりおすすめはできません。ミンチ肉を購入する場合は、スーパーではなくお肉屋さんや信頼できるメーカーなどきちんとしたところで購入するか、家庭でひき肉をひくようにすると良いと思います。私は赤身肉を買ってきて自宅でひいています。ミンチ肉をスーパーで購入する場合は鶏肉がおすすめです。

ーー妊活中の運動で、YUKAさんがお勧めのエクササイズはありますか?

質の高い卵子を作るためにも、運動はとても大事です。卵子の中には非常に多くのミトコンドリアが存在しており、このミトコンドリアを元気にすることができれば、質の高い卵子を作ることができます。そのためには、ミトコンドリアに危機感を感じさせることが大事なんです。例えば、空腹感や寒冷刺激。お腹が減ったとか、ちょっと寒いなと思った時にはミトコンドリアも危機感を感じるんです。こうやってミトコンドリアを活性化させて、数を増やし元気にすることができるんですよ。

ーー今流行りのファスティングもそういう理由で?

はい。妊活している人の間でもファスティングや16時間ダイエットが流行っていますが、これは、ミトコンドリアを元気にすることができるからなんです。ただ、これには大きな落とし穴があります。確かにファスティングでミトコンドリアは元気になりますが、これをやってよい人とよくない人がいるんです。 私が見てきた中では、ファスティングをやっている妊活女性のほとんどの人はファスティングは合っていないんですね。

ーー妊活をしている方で、ファスティングをして効果のある人が少ないということでしょうか?

ファスティングが合う人は、元々元気な方です。妊活をしなくても、妊娠できるような人なんですね。若いとか、 アスリートみたいにカラダを鍛えている方とか、 毎朝ランニングに行っているような人です。そうでない人が、ファスティングをやると、低血糖を引き起こし、エネルギーが不足してしまうため、むしろミトコンドリアを低下させてしまうので危険です。ですから、ファスティングもカラダに合うか合わないかの見極めがすごく大事です。

ーー 40代に近づいてから出産をしたことのメリットはどういったものがあると感じますか?

1つは精神面ですね。若い時に子供を持つよりは成熟しているので、寛容な視点で子どもに接して子育てができていると思います。あとは経済的な余裕。それから妊活をしていたので、子供を授かることへの感謝の気持ちを持って妊娠・出産・子育てができていることでしょうか。子供が生まれることも奇跡だと感じているので、日々、子供との生活に感謝しながら子育てができています。体力面では、ちょっときついですけど。(笑)

ーー逆に、もっと若い時に子供を持つべきだったと感じることはありましたか?

私は、やりたいことがたくさんあったので、年齢のことさえなければ、もっと遅くに出産をしていたかもしれないです。ただ、私自身が妊活をしてみて、なかなか授からなくて悩んでいた時期は、もっと早くに妊活をスタートしておけば良かったという気持ちや、妊活の知識を持っておけばと感じたこともあります。

でも、この経験があったから、今こうやって妊活に関する活動や発信をすることにつながったので、人生で起こる出来事には全てに意味があると感じますね。 妊活の末に第1子を出産して、それがきっかけで不妊で悩んでる女性たちを栄養面からサポートする活動をしたいと考えたんです。

ーー今、妊活をがんばっている方たちにメッセージはありますか?

妊活って出口の見えないトンネルを1人で歩いてるような感覚なんですよね。私自身もそれを感じて、努力だけではうまくいかないこともあるんだなと感じました。妊活は、人生で初めて感じた挫折でした。

でも、大切なことはあきらめないことだと思います。できることは必ずあります。つまり自分のカラダを見直してカラダの状態を整えることです。その基盤となる食事、つまり栄養面を見直してほしいです。

インターネット上には様々な情報が流れていますが、まずは正しい知識を持って、あなたのカラダに合ったやり方で妊活をやってほしい、そう思います。

YUKA

栄養療法クリニックで1500人以上の患者に栄養指導を行い、特に不妊患者のサポートに注力してきた管理栄養士・正看護師。臨床分子栄養学の講座で医師・歯科医師を含む1000人以上に教育を提供し、医師との共同で栄養療法のオンラインスクールも運営。自身も栄養療法を実践し、AMH値を改善、38歳で妊娠し39歳で出産を経験。現在は第二子を希望中。不妊専門の漢方サロンで350人以上が参加した妊活栄養学講座を開催するなど、妊活支援に貢献している。

YUKAさんのYoutube:こちら

YUKAさんのインスタグラム:こちら

女性医師に聞いた体外受精を決めるタイミングと大切な心構えとは。【医療法人オーク会の田口早桐ドクター・インタビュー】

「年齢を重ねるごとに、妊娠は難しくなる──」。頭では理解していても、実際に直面すると多くの女性が悩み、立ち止まってしまう課題です。そんなとき選択肢のひとつとして浮かび上がるのが、体外受精という手段。しかし、治療に進むかどうかの判断や治療過程での不安など、迷いや疑問を抱く人は少なくありません。今回は、体外受精治療の第一線で活躍する医療法人オーク会の田口早桐ドクターに、年齢と妊娠の関係、治療を選ぶ際の注意点、そして心の準備について伺いました。さらに、普段はなかなか聞けない不妊治療の現場でのリアルな裏側についてもお話しをしていただきました。

ーー現在の不妊治療の現状について教えてください。どのぐらいの年代の方が主に通っていますか?

通われてる方は、やっぱり30代後半から40代前半の方が多いです。以前と比べて、不妊治療が一般的になってきているため、通われる方の年齢は下がってきています。以前は不妊治療は、すごく特殊なものと思われていたんですよね。特に体外受精は医療とは違うもの、と思われていたんです。

不妊の定義も以前は、「2年間妊娠しない」ケースを不妊症と呼ぶという診断基準でした。アメリカの基準にそろえてこの基準が変わり、不妊症の定義も「1年間妊娠しない」となりました。さらに人工授精と体外受精が保険診療できるようになりました。技術の変化に応じて不妊の定義も変わってきたんです。

ーー不妊治療を始めてから、体外受精まで進む方はどのぐらいの割合いますか?

不妊治療を始めた方の半分ぐらいの方は体外受精に進むんじゃないでしょうか。年齢にもよりますね。

不妊治療の方法は3段階あります。1つ目は、「タイミング法」といって、排卵に合わせて性交渉を持ってもらうもの。排卵のタイミングがわからない場合には、弊社で超音波で確認して、排卵のタイミングをお知らせします。

2段階目は「人工授精」といって、精子を子宮の中に直接挿入する方法です。排卵のタイミングに合わせて行います。

3段階目が「体外受精」です。精子も卵子も体外にとりだして受精させて、状態の良い卵を移植するというステップです。タイミング法や人工授精では、精子と卵子がちゃんと受精しているかわからないですが、体外受精の場合は、それを目で確認できるんですね。

タイミング法で妊娠する人は10パーセントぐらい。次の人工授精で妊娠する人は5~10パーセントぐらいでしょうか。不妊治療を始めた半分くらいの方が、その次のステップである体外受精に進みます。

ーー体外受精をして妊娠した人の割合などのデータはあるんですか?

年齢に左右されますね。35歳ぐらいまでの方は、体外受精に切り替えてから1年以内に結果が出る方も多いです。ただ40代になると結果が出ないという人も出てきますね。

ーー年齢によってかなり確率が変わるのですね。

はい。各年齢に適したやり方があるので、その方に適した方法を提案して一緒に取り組んでいます。年を重ねると結果が出るまでに時間がかかるので、継続的に治療をすることも大切です。数週間お休みして、また少ししたら再開して、という風にしているとなかなか結果が出ないので、ある程度は集中的に治療を続けていく必要があるかなと思います。

ーー35歳をすぎると妊娠率が下がると聞きますが、年齢の節目があるんでしょうか?

ありますね。30代後半で流産率が大きく上がり、妊娠率も下がります。あとは、不妊治療の保険診療の年齢制限が43歳未満という条件がありますが、43歳前後でも妊娠率がかなり変わってきますね。

ーー体外受精を検討してる方にとって、治療を始める前に知っておくべき1番重要なことは?

体外受精までするのだから すぐ結果が出るだろうと期待される方も多いんですが、そうではないということです。私たち人間は、加齢によって卵子にバグ(不具合、異常)ができてくるものです。35歳ぐらいだと毎月排卵はしていますが、その中でちゃんと赤ちゃんになれる卵はどのくらいの割合かといえば半分ぐらいなんです。「毎月ちゃんと生理もあるし、排卵もしている」と思ってもそのうちの半分は赤ちゃんになれない卵である可能性があります。40代になると、赤ちゃんになれる卵の割合はさらに下がります。

ーー働いてる女性は仕事をしながら不妊治療をして、負担が大きなイメージがあります。皆さん、どのようにされているんですか。

オーク会では通院しないといけない日は実はそれほどないんです。体外受精なら、採卵や移植、卵のチェックなどでは通院してもらいますが、それ以外はオンラインで対応しています。ですから、ドクターによる説明のために通院いただく必要はないんです。オンライン診療で、薬もこちらから郵送できますので取りに来る必要もありません。ですから、沖縄から北海道まで幅広い地域から患者さんがいらっしゃいます。

ーー患者さんと接する中で精神面をサポートするために心がけてることはありますか。

不妊治療の話は友達や家族にも気軽には相談できないですよね。ですから、現場のスタッフができるだけ寄り添って、お話をしやすい環境を作るようにしています。私たちは、ここにいらっしゃる方みんなが妊娠・出産というゴールを持っていることをわかっているし、長い期間通っている方もいるので、応援したい気持ちが強いんです。

こんなこともありました。何度もうまくいかなかったある患者さんが、検査で陽性だったので、「●●さんが陽性でした!」とお伝えしたら「わーっ」と大きな泣き声が聞こえたんです。ご本人が泣いていると思ったら、その横に立っていた培養士がもう顔を涙でぐじゃぐじゃにして泣いていたんです。結果を待つ時は、スタッフも患者さんも一緒にドキドキしていますし、スタッフ本人が不妊治療をしていて、一緒に頑張ってる気持ちでいることも多いんですよ。

ーー田口ドクターご自身も不妊治療の経験がありますが、その経験が今の患者さんとの接し方に役立っていると感じますか?

そうですね。私が不妊治療をしたのは20年以上前なので、今とは不妊治療のイメージもずいぶんと違います。私は体外受精が必要だと思ってやってみたんですけど、 焦る気持ちを自身で体験しました。採卵に1ヶ月かかって胚凍結して、また準備して移植して結果を待つ。とても長く感じ、焦りが強かったです。

私の不妊治療の経験から、皆さんの焦ったり納得がいかないと感じる気持ちがよくわかりますから、自身の経験は患者さんと接する時に役に立っています。女性同士で温かい目で見守ることも必要です。母親や女性の友達から「まだ子供ができないの?」と言われてしまうと、すごく辛いんですよね。自分が治療した人は、そういう点で不妊治療をしている女性にも優しくなれるんじゃないでしょうか。女性同士がもっと暖かい目で見守り、気持ちの面で支え合ってやっていけるようになればいいなと思います。

ーー不妊治療を行う中で、治療の成功率を高めるために、患者さんが日頃の生活でできることはありますか?

不妊治療に来られる方は妊娠に向けてきちんと栄養も考えている方が多いと感じますので、そのあたりはあまり心配ないのかなと思います。ただ、考えすぎてかえって偏った食事になってる方もいますね。食べすぎてはいけないと思って、野菜ばかりで タンパク質が不足している方もいます。例えば、地中海式の食事は、健康にいいというデータがありお勧めですが、何よりも偏った食事をしないようにすることが大事だと思います。

ーーパートナーとどのように協力していくべきか、パートナーと話し合うべきことはありますか?

パートナーとは二人三脚でやっていっていくことが大切です。患者さんを見ていると2タイプのカップルがいると思います。1つは、旦那さんも非常に熱心でいろいろなことを聞いてこられて、2人で取り組む方たち。もう1つは、旦那さんはふわっとしていて、まあなるようになるよ、という感じで、奥さんの方が一生懸命やっていて、旦那さんは積極的には話を聞いていないようなカップル。

どちらにせよ、不妊治療で1番辛い思いをするのは奥さんですよね。通院したり、注射を打ったりというのは女性が行うので、旦那さんの支えが大事です。(子供ができないことの)責任の押し付け合いは1番避けたいところで、旦那さんの器の大きさは大事かなと思います。

ーー田口ドクターが不妊治療をされた20年前と比べて、体外受精という手段も以前より身近なアプローチになってきたのでしょうか。

体外受精の治療には保険も導入されたし、妊娠する確率が上がることは確かなんです。ただ、誤解のないようにお伝えしたいことは、体外受精は「しっかり受精することを手助けするもの」ということです。年齢とともに卵の状態は悪くなります。1ヶ月に1個しか排卵しないものを、体外受精で刺激して5~10個とることができて、受精も確実にさせて、その中から状態の良い卵を移植するので、妊娠率がぐっと上がるんです。ただ、卵子の質を上げることはできないので、体外受精はその人の妊娠する可能性を上げるものなんです。医療の技術を使って、その人のポテンシャルを最大限に活かしているということですね。

ーー不妊治療で悩んでる方に向けてメッセージをいただいてもいいですか?

子供ができないというのは、とても辛いことです。でも、治療の過程で、卵子や精子の老化、染色体などの科学的な理由がわかると、かえって心が解放され、腑に落ち、それならこうしようという心持ちで治療にとりくめるのではないかと思います。ですから、ぜひ、まずは検査を受けるなど、 一歩踏み出していただくと良いと思います。

田口早桐

生殖医療専門医、臨床遺伝専門医。川崎医科大学卒業後、

兵庫医科大学大学院にて研究。専門は「抗精子抗体による不妊」。

府中病院を経て、医療法人オーク会へ。著書に『やっぱり子どもがほしい!産婦人科医の不妊治療体験記』(集英社インターナショナル)、『ポジティブ妊活7つのルール』(主婦の友社)がある。体外受精に関して、排卵誘発法を含めた治療戦略をしっかり立てることが大事との信念で、個人個人の状態に合わせた方針を決めることに力を注ぐ。

医療法人オーク会HP: https://www.oakclinic-group.com/

子育ても仕事も!自由に駆け回りたい女性を応援する靴。【Öffen日坂さとみさんインタビュー】

「履き心地抜群で、デザインもおしゃれ!」──2年前、そんな声がHumming編集部で広がったのが、環境に優しい靴のブランド『Öffen(オッフェン)』です。今回、オッフェンの裏側にあるストーリーを深く掘り下げるため、プロデューサー兼デザイナーの日坂さとみさんにインタビューをさせていただきました。

ファッション業界で長く活躍してきた日坂さんが、なぜ今、環境に優しいフラットシューズ作りに注力するのか? オッフェンの靴に込められた女性へのメッセージ、そして忙しい日々の中でもどうやって「環境に優しい生活」を実現できるのか――日坂さんの想いを伺いました。

ーー何がきっかけで環境に優しい靴を作りたいと考えるようになったのですか?

私には子供が1人いるんですが、子育てが始まった時、生まれたばかりの赤ちゃんが使える安全なものはどうやって探したらいいんだろうと、すごく心配になったんですね。世の中で売られているもので、本当に安全なものがどれかという情報がないなということ、そして私自身が今までそういうことをあまり 気にしていなかったことにも気づきました。長くファッション業界にいて、発信をする立場でしたが、「環境」と視点を考慮していなかったことにハッとしたんです。

ーーお子さんが生まれたことがきっかけの1つだんたんですね。

はい。そこで、「エシカル・コンシェルジュ講座」というコースを受けたんです。そこでは「ゼロ・ウェイスト(浪費・ゴミをなくすという意味)」について学び、人間が多くのゴミを作ってきたことや私たちの営みがどれだけ地球の負担になっているかを知り、大きな衝撃を受けました。日常生活でも仕事でも、地球に負担をかけながら作りたいものを作る、そういうモノづくりはしたくないと感じたんです。そうやって、オッフェンは生まれました。

ーー使用済みペットボトルの糸を使ってできた靴ということですが、このプラスチックがどうやって靴になるんですか?

オッフェンはニットのシューズなのですが、そのニット素材が、生活の中から出てくる資源ゴミであるペットボトルから作られた糸から出来ています。それを熱処理して、再生PET糸に生まれ変わっています。オッフェンの靴を1足作るのに、だいたい8本分のペットボトルが使われています。

ーーペットボトルの糸は、環境に優しい商品にはよく使われる素材なんですか?

はい。ペットボトルからの糸を使ったニット靴は割とあるんです。オッフェンの靴の特徴は、ぺットボトルが素材であるということよりは、靴を製造する工程でどれだけゴミや二酸化炭素を出さないようにミニマムにしているかという点なんです。さらに、靴を作る時の部品もなるべく減らして、あまり材料を使わないやり方にしています。

ーー靴の製造工程でゴミを出さないようにしているとのことですが、その開発に時間を要したそうですね。

はい。従来の靴の作り方なら、 正直、とても簡単に作れていたのかもしれないんですが、 私たちはできるだけ材料を省いていくということを重視しました。そのため、靴に仕上げるまでの製造過程の開発に2年ちょっと時間を要してしまいました。なるべく 人間と地球に対して、有害物質が出ない素材を使ったりという細かいところを突き詰めながら作っていきましたね。

ーーお店で靴を買うお客さんからは、エコな商品であることはわかりますが、実はその裏で環境に優しい工程で靴を作っているところが、他とは違うのですね。

商品として店頭に並ぶと、その靴がどうやって作られてるのかは見えづらいですが、私たちは見えない部分もきちっと、お客様に説明ができるようにしたいんです。人間が作りたいものを都合よい手法で作るなら、今までの環境への負担は何も変わりません。ですから、負担をかけない材質だったり、工程をシンプルにしていますが、これは作っていただく工員さんの労働時間の短縮にもつながります。地球環境にも人にも優しいモノづくりを追求している、そういうブランドです。

ーーオッフェンはフラットシューズだけを作っていますが、それはどうしてですか?

オッフェンがこだわっているのは、履き心地です。これには私が子育てで感じたことが反映されています。子育てをする前はヒール靴を履くことが多かったんですが、子育て中は、スニーカーやフラットシューズばかりを履いていました。 その一方で、おしゃれをしたいなという気持ちもあり、子供が走り出してもちゃんと追いかけていけるような、子育て女性にも喜ばれる靴があったらいいなと思っていたんです。

オッフェンの靴はフラットシューズの中に、バウンドするクッション性の高い中敷きを起用しているという特徴があります。スニーカーのような履き心地なのに、外から見たらすごくエレガントな靴なんですね。多くの女性に、ファッションを楽しむ気持ちを我慢しないでほしいと思い、その結果、履き心地とデザインの両方を重視したオッフェンの靴が生まれました。

ーーファンの方からは、フラット以外も作ってほしいというリクエストがありますか?

そうですね。実際、ヒールやパンプスが欲しいという声もいただいています。ただ、できるだけパーツを減らしてシンプルな工程で作りたいという軸があるので、ヒールをつけると、新しい素材を使わないといけなくなってしまいます。ですからフラットでもおしゃれなスタイリングにしています。

ーーオッフェンの靴は他にどんな特徴があるのでしょう。

オッフェンの靴はシーンに分けて揃えなくてもいいようにできています。例えば、子供の入学式の時にしか履かない靴とか、皆さんあると思います。普段は靴箱にしまっている靴とか。オッフェンの靴は、入学式にも職場にも履いていけて、休日のお出かけでも履ける。そういうシーン分けをしなくてもいつでも履けるように、生活の一部として、毎日履ける靴がいいなと思っていたんです。私はフラットシューズ推しですね。(笑)

ーー日坂さんがオッフェンの靴のデザインをしながら、こんな女性が増えたらいいなという願いやビジョンはありますか?

今は、活躍する女性がかなり増えていると感じます。「良い靴は、履き主を良い場所へ連れて行ってくれる」という言葉もありますが、オッフェンはそんな靴であってほしいなと思います。オッフェンを履いてくださるお客さんには子育て中の方もたくさんいますね。

今の時代は働き方も変わり、女性が外で活躍しています。そんな時にどこでも駆け回れるように、オッフェンの靴を履いていろんな場面で活躍してほしい、そんなの想いをこめています。自分の今おかれた生活や環境を、自分自身でコントロールしながら働いていきたい、そう考える女性たちを応援する存在の靴でありたいなと思います。私自身も、今までキャリアを積み、いったん子育てをして、また復帰するという時に、また頑張ろうと助走をかけながらやってきました。ですから、多くの女性にとってそんな風に背中を押してくれるような靴になってほしいですね。

ーー日坂さんは、日々忙しい中でも環境のことを考えてお仕事されてると思います。頭では環境に優しくすることが大切だとわかっているけれど、環境のために行動することができないと感じる方は、どうしたら環境問題がもっと身近になるのでしょう。

あんまり難しく考えないことが大切かなと思います。私の場合、自分の生活範囲の中で無理がないようにしていますし、特別なことをする、ということではないと思います。 ペットボトル1つでもきちっとリサイクルできるように、正しいゴミの出し方をすることもすごく大事なことです。

私はもともと、もったいない精神を昔から教育されてきたので、例えばご飯1つ作っても、残さないということを子供に教えています。生活する中でたくさんヒントがあると思うんですよね。 新しいものを買う前に、本当に必要なものかを考えたり、こういうことも、立派な環境のためのアクションだと思います。

世の中便利になっているので、当たり前に思ってることでもできることがたくさんあります。例えば、できるだけ車に乗らず歩くことだったり、待機充電を使わず自分で体を動かして掃除をするとか、そういったことも大事だと思いますね。

ーーオッフェンのブランドを通じて、社会にどういった変化を起こしたいですか?

オッフェンは、「小さな1歩でも 大きく変わることができる」ということを信念として活動しています。今の世の中、たくさんの情報がありすぎて、何が本当に良いものなのかわからないという状況です。例えば化粧品もいろいろありますが、専門的な成分の知識がなければ何を選んだらいいかわかりません。こういう生活者の疑問を解決していくために、オッフェンはファッションの分野で、明確に正しい情報を発信していく責任があると考えます。生活者の方にも、正しい情報をキャッチし何が本当に必要なのかということを考えていって欲しいですね。

ーー新しい試み?

オッフェンでは、新しい取り組みとして、靴のリサイクルプロジェクトを進めています。靴は多くのパーツで作られているため、リサイクルが難しいとされていますが、私は靴にも「捨てる」以外の方法があるはずだと感じていました。そこで、靴を廃棄するのではなく、次の持ち主に受け渡す仕組みを作ることにしました。このプロジェクトでは、10月から靴の回収を始め、修理や洗浄を行い、古着として再販する予定です。販売開始は11月から12月を予定しています。

日坂 さとみ (SATOMI HISAKA) / オッフェンプロデューサー

関西在住。20代から10年以上にわたり人気セレクトショップのバイヤー/デザイナー/VMDを手掛けるクリエイティブディレクターとして活動していましたが、現在では1児の母として育児と仕事をしながら、自然と触れ合う事を大切にゼロウェイストの生活を送っています。2020年 、一般社団法人エシカル協会が主宰する「エシカル・コンシェルジュ・オンライン講座」修了。

公式サイト:

女性に優しい国ナンバー1のスウェーデンに学ぶ『ありのままの自分を受け入れる方法』

北欧の国スウェーデンは「世界でいちばん女性に優しい国」のトップに毎年選ばれています。

そんなスウェーデンの出身で、今では世界中のクライアントにヨガを教えているアンナ・スヴァルドフェルトさんに、ハミング代表の永野 舞麻(ながの まあさ)がインタビューをしました。

女性の権利が擁護され、働く女性が家庭と仕事を両立させられるように充実した育児休暇の仕組みが整っているスウェーデン。

そんな国で育ったアンナさんの体験から、わたしたち日本人が学べることも多いのではないでしょうか。

Q1:なぜ、スウェーデンは女性に優しい国のトップだと思いますか?

スウェーデンでは、「女性と男性は平等な役割を持ち、お互いがお互いを必要としている」という意識が根付いています。

それは、女性の雇用の機会にも表れており、医者でもバスの運転手でも、全ての分野において女性が活躍しています。

Q2:日本では、子供を持つ母親が仕事と家庭の両立に苦労していますが、スウェーデンの状況は?

スウェーデンでは子供が生まれると、女性だけではなく男性も育休をとることが普通です。また、スウェーデンの働く女性が子育てと仕事の両立というプレッシャーを職場で感じることはほとんどありません。なぜなら、子供を持つ母親はフルタイムで働かなくて良いからです。

そもそも70%くらいの女性は、出産後はフルタイムで働きません。子供を持つ親にとって子供との時間が大切であることを会社が理解しているからです。

そんなスウェーデンで、今は19才と21才になる2人のお子さんを育ててきたアンナさん。

現在はスウェーデン在住で、アシュタンガヨガとアーユルヴェーダの先生をしています。

アンナさんは、ヨガの先生を始める前から長い間、彼女の人生やヨガの教え方に大きな影響を与えた生き方をすでに行っていたと言います。

11歳の時の日記に、ヨガを始めたいと書いたことがあるのですが、当時ヨガが何か分かっていませんでした。40代になってその日記を読んだ時、まさか本当にヨガを続けるだけでなく先生になっているとは、とびっくりしました。

18歳の時にオーストリアで夏を過ごし、70歳の聡明な女性に出会いました。彼女はマクロビオティック食を食べるなど、様々なことに興味のある女性でした。彼女が実践していることはどれも当時の私にとって新しいことばかりでした。彼女と様々なことを一緒に体験し、自分の内面が変わっていくのを感じました。

その頃に私はヨガに出会い、ヨガが誰でもできることなのだと知ったのです。私はその女性とはその後さらに親しくなり、彼女は96歳まで生きました。彼女は当時の私のボーイフレンドの祖母だったのですが、彼女との出会いは運命的でした。

10代の頃、私はひどい自動車の事故にあい、それが原因で背中にひどい痛みが残りました。色々な治療を試しましたが、その痛みに慣れてしまい、一生この痛みをひきづっていくのだろうと思っていました。その後、会社員として働いていた時も、まだ背中に痛みがあり、何かしなければと思い、再びヨガを始めたのです。その時に、70歳のヨガの先生に出会いました。

当時の私は、かなりのストレスを感じていました。しかし、再びヨガを始めたことで、調子が良くなっていることに気づいたのです。ストレスが減っただけでなく、良く眠れるようになりました。すべてのことがうまくいくようになって、背中の痛みも和らいでいることに気づいたのです。

最初の子供ができたとき、私は家にいて子供を自分で育てたいと考えていました。そして、すぐに2人目を妊娠し、会社員としてもう復帰しないことに決めました。周りの人は私の頭がおかしくなったのかと思ったようですが、私はただ子供たちと一緒にいたくて自分を大切にしたかっただけなのです。

20年前は、子供のために仕事をやめるなんて考える人はほとんどいませんでした。人々から「いつ仕事に戻るの?」と尋ねられることが7年間も続きました。でも、これが私にとって大きな転機だったのです。この頃から、私は家族を連れてインドにも行くようになりました。

子供たちが成長してきたので、私はヨガの先生としての仕事をスタートしました。自然にそうなっていったのです。自分自身を無理に追い詰めることはなく、自分の直感に耳を傾けただけです。

自分が会社員として働いた経験があることはとても幸せに感じています。この経験により、ストレスを感じている人々を理解し、共感しやすくなりました。

Q3:ヨガ、瞑想、そしてマインドフルネスを取り入れたいと考えている人々へのアドバイスはありますか?

大切なことは、どれだけの時間をかけるかではなく、「したい」という強い願望を持つことです。その願望を育ててください。瞑想をしなかった日があったからといって、自分を責めるとストレスがたまります。

自分の心のメインテナンスと瞑想という点で大切なのは、自分の願望に耳を傾け、できることから始めるということです。多くの計画を立て過ぎないようにし、心の声に従って進んでください。常にまじめでいようとすると、感情がないロボットのようになってしまいます。

▶︎マインドフルネスをやってはいけない人の特徴|PTSDやうつ病の人は危険?

Q4:あなたはどのようにして、心を開いたり直感を聞くことができるようになったのですか?

私は子供の頃からそういった願望を持っていました。また、車の事故も影響を与えたと思います。この事故を経験したことで、自分の心の声を聞かざるを得なくなりました。

さらに、会社員として忙しく働いていた時は、自分が偽っているような感覚を持っていました。全く重要性を感じないことをして、どうしてこれほど多くのお金を稼げるのか、という感覚です。なぜなら、私自身はすでに人生で本当は何が大切なのかを知っているからです。それは、自分が愛する人たちのそばにいて、自分を大切にすることです。

私は誰もがヨガの先生である必要はないと思います。しかしヨガのプロセスを通じて、自分を大切にする方法を見つけることができます。ヨガを実践することで不安が少なくなり、その結果、他の人々の行動にも影響を与えることができるのです。

ヨガの先生になるためには、まずは自分について知る必要があります。その意味で、私たちは皆が生徒なのです。自分を先生だと思ってしまうと、もう先生ではありません。ですから、私は自分のことも生徒として見ています。

Q5:ヨガとアーユルヴェーダは、どのような形で人々の役に立つのでしょうか?

自分に焦点をおいていると、あまり多くのエネルギーを使う必要がありません。ヨガとアーユルヴェーダは『私たちがエネルギーを消耗する原因は、私たちが無意識に行っていることや考え方にある』と教えてくれます。

多くの人がヨガに来て「うまく息つぎができない」と言いますが、もちろん呼吸はしています。彼らが自分の呼吸に集中し始めると、自分が考えすぎていることに気付き、より落ち着けます。ストレスを抱えると自分を見つめる方法を見失いがちですが、単に自分の呼吸に集中するだけで、自分を探求することができるのです。

私たちは生まれてくるときに息を吸い、この世を去るときには息を吐きますよね。つまり、生まれてからこの世をさる間に、どのように呼吸をするかが重要なのです。

ヨガはあなたに呼吸というツールを与えるので、瞑想ではこの呼吸に集中します。あなた自身と繋がることができなければ、あなたは偽りの人格の中で生きていることになります。これを長く続けていると幸せから遠のいてしまいます。しかし、呼吸を学ぶことで本当の人格に目覚め、自分が本来どういった人であるかを感じることができるのです。

▶︎アーユルヴェーダって何?どうやったらすんなり今の生活に取り入れられる?

Q6:より良い人間になるためには自然に没頭する必要があると言われています。自然と近くなることは、あなたにとってどういう意味がありますか?

スウェーデンは、人が少なくて、自然が多いです。食事をとるのと同じように私たちは自然を摂取する必要があるのです。そうすることで、自分の心に正直に生きやすくなります。自然をもっと取り入れるという方法は、毎日やる必要はありませんが、一度やるともっとやりたいと思うようになります。頭で考えるのではなく、まずは行動してみることが大切です。経験すると、知識が自分の糧になります。

現代社会を見渡すと、多くの人々が真実から遠く離れ、自然から遠ざかっています。その結果、周りの人々がしていることを真似をして、自分を見失い、結果として不健康な社会を作り出しています。もし、あなたが自分自身を育てるようになれば、社会も世界も良くなっていくでしょう。

瞑想がいかに有益であるかという体験がなければ、物事に圧倒されたときに瞑想を続ける方法がわからないのと同じです。他人の言うことに頼ってしまう。例えば、経営者が自分自身と調和していないと、会社の経営事態も調和していないものになってしまう。だから、それぞれの人が自分を大切にすることがとても大事なんです。

Q7:最近とても幸せだと感じたことは何ですか?

マインドフルネス(今に集中している)ときは幸せです。今を大切にすればするほど、幸せになれるのです。何かを買ったり、特別な人に会ったりする必要はありません。私は今、すでに幸せなことに気づくだけでいいのです。

誰かが自分の元を去っていくとき、あるいは死んでいくとき、本当に悲しいときには心を開くから、自分を知るチャンスになるんです。そんな時は、悲しいことも嬉しいことも同時に起こっています。悲しいのはその人に会いたいからで、嬉しいのはそうやって自分自身と向き合えるから。誰かがいなくなったからと言って、被害者になることはありません。

Q8:幸せでないとき、それを体感しますか?

子供のことで忙しくしていたりと、自分のための時間をとっていない時は、自分が不安感に駆られていることに気づきます。

そんな時は、自分のための十分な時間をとっていないというサインだと思って、意識してリラックスする時間を設けるようにしています。

Q9:そのままの自分を受け入れたり、愛せないと感じている日本の女性たちへのアドバイスはありますか?

自分を愛することは非常に大切です。自分を愛せないと、他の誰かを愛することはできません。もしそれができなければ、まずは瞑想を始めましょう。どれだけ他の人を手助けしたいと思っても、まずは自分を助けることから始めなければなりません。

自分を知る旅とは、まさに充実した人生への旅を意味します。そして、この旅は一生続くものなのです。あなたの中にある命の力「プラーナ」がより多ければ多いほど、あなたの人生は充実したものとなるでしょう。

人生を思いきり楽しむためには、変化を受け入れる寛容さを持つことが大切です。例えば、恋愛関係が上手くいかなかったとしても、失敗だと感じる必要はありません。なぜなら、私たちは常に成長して変化し続けているからです。一緒に過ごした時間に感謝しましょう。

もしもあなたがこのことに気づいていないとしたならば、あまり変わることはできないでしょう。今の時代は、より多くの人々がこのことに気づきはじめており、多くの人々が日々、変わっています。そのため、人々が一生涯ずっと一緒にいることが以前ほど一般的ではなくなっているように思います。

▶︎【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法

<参考>

BAV Consultingとペンシルバニア大学ウォートン・スクールの2022年調査

YOUの思考「どこにいても、楽しいことをずっと探している」

私たちを惹きつける特別な魅力を持つひとは、誰にも負けない“個性”という輝きを放っています。各界で活躍し続けている彼女や彼に、“自分らしく”を大切にする生き方についてインタビュー。そのオリジナルなスタイルの秘密を探ります。前回のインタビューvol.1では、YOUさんの仕事への向き合い方やモチベーションについてお話いただきました。今回は、自身の好きなモノゴトと向き合い方などを伺います。

YOUという生き方「ネガティブなことには鈍感。そうやって生き延びてきた」

私たちを惹きつける特別な魅力を持つひとは、誰にも負けない“個性”という輝きを放っています。

各界で活躍し続けている彼女や彼に、“自分らしく”を大切にする生き方についてインタビュー。

そのオリジナルなスタイルの秘密を探ります。

ここから3回にわたり、タレント、俳優、エッセイストなどジャンルレスに活躍するYOUさんをフィーチャーします。

― 何か一つの仕事や形に縛られることがないんですね。

「一つの会社にいて勤め上げるという考えや、一つの仕事を極めるという経験がないんです。一つのところにいる幸せを知らないし、何なら“嫌になったらいつでも辞められる”ってことで安心しているんですよ。安定って素晴らしい、って聞くから結婚もしてみたけど、“果たして結婚は安定なのか?”と思っただけでしたね(笑)。

人それぞれだと思いますが、不安定な状態の方が私には心地いいんですよね。だって安定してずっと幸せとか、ずっと楽しいって、本来あり得ないことでしょう。だから嫌だな、大変だな、悲しいなって思うことがないと、私は幸せを感じられないんです」

― バラエティ番組では、ここでYOUさんが何かいいことを言ってくれるーーと観ている方はいつも期待してしまうのですが、そういうプレッシャーを感じることはありますか?

「30代、40代のころは、ちょっとあったかもしれません。キレイでいたいし、モテたいし、面白いことも言いたい。人の目も気になる。でも50代に入ってからはそういうプレッシャーは一切なくなりました。上手いコメントは若い子が言えばいい、それで育っていけばいい。だから私は今、ただただ好き勝手なことを言っているだけなんですよ(笑)。

とはいえ、バラエティの現場は勝負事みたいな感覚がある。他の出演者のキャラクターを考えて、自分はどこで出てどこで引くか。自分をそうやって客観的に眺めて『今だ、行け!』とやっているのが、すごく楽しいんです」

― 自分を客観的に見て、瞬時に判断して振る舞う。それは、芸能界に入ったときからですか?

「いえいえ。ただただ現場で学んできた感じでした。出るべきところで出られなかったらガッカリはするけど、落ち込んでいる時間がないくらい、次の現場、次の現場と続いたので、まさに叩き上げですね。というと、とても忙しかったみたいに聞こえますけど、ちゃんとプライベートの時間もありましたよ。毎日飲み歩いてましたし、20代から40代の20年間はずっと睡眠時間は3時間くらいでした。仕事で、じゃないですよ、勝手に遊んで勝手に寝てないだけ。

でも仕事ってなるとちゃんとスイッチ入りましたし。何か私、異常にタフなんですよ(笑)。タフでいられたのは、たぶん、やりたいことがいっぱいあったから。服も好きだからコレクションにも行きたいし、子育てもあったし。全部ぜんぶ、やってみたかったんですよね」

>>”自分らしく生きる”とは?|仕事や恋愛で自然体で過ごせる方法を紹介

失敗の理由の本質は、他のところにある場合が多い

― やりたいことを全部やる、心も体もタフでいるためには、何が必要でしょうか?

「一つ言えるのは、鈍感力を鍛えるってことかな。何か嫌だな、辛いなってことは絶対あるはずだけど、そういうことに敏感になりすぎない。自分の都合のいいように常に変換する。ネガティブなことには鈍感でいるってこと。だから私は、怒りとか痛みに異常に強いし、ストレスも溜め込まないでいられる。そうやって生き延びてきた気がします。どうやってその鈍感力を鍛えたのかといえば、やっぱりそれも、とんでもない数の現場に行って、毎回とんでもなく初めてなことをしていくなかで、身についたのかもしれない。悔しいこととか、恥ずかしいことがあっても、全然大丈夫になりましたもん。

逆にハッピーなことに対しては、敏感でいたいですよね。だから楽しそうなことを探して、毎晩飲みに行っていたんでしょうね。それに、仕事で溜まったストレスは、違うところで発散しないと。失敗した場所に立ち戻って現場検証をすることも大事だけど、失敗の理由の本質は、他のところにある場合が多い。だから常に、他の逃げ場も持っていないとね」

>>【ストレス解消】セルフケアとはなにか?意味・種類・方法について解説

―ネガティブなことに鈍感でいる・・・それは案外と難しそうですね。

「私、ひとの悪口をめっちゃ言うし、それでストレス解消しているところもあるけど、でも誰かのせいにしないってことは意識してきました。他人のせいにして、鈍感力とか言ってたら、人間として終わっているでしょう(笑)。だから、自分が落ち込まないために自分の失敗を他人のせいにする、それだけはダメだとずっと決めていた。人間関係においても、相手が悪い、ではなくて、あくまで自分の責任にして、そのひととの距離の取り方を冷静に考えればいい。

それでも上手くいかないときは、私のなかで指標とする存在がいて、そのひとに意見を聞いています。このジャンルはこのひとに相談、こういうことはこのひとの考え方が素敵、というふうに何人かいて。年上も年下も男も女もさまざまなんですが、自分が迷っているときはそのひとに話をしてみる。で、『そうじゃないよ』とか『間違ってないよ』とかアドバイスをもらって進んでいく感じですね。

たくさんの現場に行って、毎回たくさんのひとに会ってきたからこそ、そういう素敵な人々に出会えた。それってこれまでの人生においての、財産みたいなものですからね。まぁ、そこで意見を言われて反省するってことはもちろんありますけど、仕事の場合、まったく同じ現場って二度とないので、後悔するとか反省しするぎるっていうんじゃなくて、よしわかった、はい次!って進む感じですね」

日々の痛みや苦しみをかわしながら、自分だけの地図を描いて歩いてきたYOUさん。

その芯には、とてもしなやかで強い軸がある。自分らしく、自分のペースで歩いていく彼女の姿は、私たちのあこがれであり、指標。

自分のやり方で、無理をしすぎず、楽しむことに貪欲であれ。

仕事を持続可能にする大切なヒントが見つかりました。

次回は、日々自分をどうケアしているのかについてじっくりと伺います。

>>【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法

Profile

YOU(ゆう)

8月24日生まれ、東京都出身。

18歳でモデルデビューしたのち、歌手としても活躍。

’91年『ダウンタウンのごっつええ感じ』に出演、以降数々のバラエティ番組に出演。

2004年にはカンヌ国際映画祭に出品された映画『誰も知らない』に出演。

その後『歩いても歩いても』『ボーイズオンザラン』など多くの作品で活躍。

現在ドラマ『魔法のリノベ』(毎週月曜22時~/フジテレビ系)に出演中