タンザニアの生理事情から考えた生理の過ごし方

月1でくる生理に悩まされる女性は多いですよね。

アフリカでのある体験をした著者は、生理が来るのが待ちどおしくなり、生理中は普段よりも感謝の気持ちでいっぱいになれる特別な期間へと変わりました。

そのヒミツをお伝えします。

生理への向き合い方を変えた、アフリカでのショッキングな体験

毎月、女性に訪れる生理。みなさんは、どういう気持ちで生理を受け入れてますか?

生理は、痛くてゆううつなもの?日々の生活に支障をきたすもの?

または、女性であることを実感できる特別なもの?

そして、この生理をやさしく受け止めてくれるナプキン、このナプキンが、もし手に入らなかったら、そんなことを考えたことはありますか?

タンザニアで目にした光景は、日本の女性がいかに清潔な環境で恵まれているかを改めて感じ、生理と向き合うきっかけとなりました。

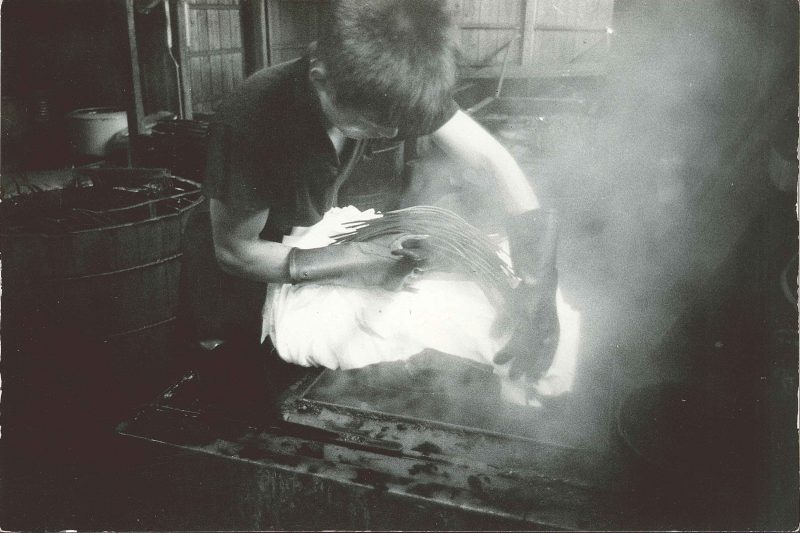

タンザニアのナプキン事情を知らずにいた私に、衝撃的な出来事が起こりました。

ある日、自宅の床に血がぽとぽとと滴っているのを発見した私は驚いて、お手伝いさんとしてきてもらっているタンザニア人女性に何があったのか、たずねました。

彼女は、「あら、ごめんなさい。今わたし、生理中なの。」と、苦笑しながら、床をふき始めました。

タンザニアでは、市販の生理用ナプキンは高価なため、(月給平均25,000円、ナプキン30枚入りは約500円 (2022年12月現在))一般のタンザニア人女性は、使い古した布を使ったり、村では木の葉で対応することもあるのが現状です。

適切なナプキンが入手しづらく、トイレ事情も整っていないタンザニアで、このナプキン問題は衛生面だけではなく、教育面でも女性に試練となっています。

生理がきても、ナプキンがない女子学生たちは学校を休むことになり、彼女たちの勉強の遅れが懸念されているのです。

タンザニア水衛生ネットワークのデータによれば、ほとんどのタンザニア人女学生は、生理が理由で月に1~3日は学校を休んでいます。

女性による女性のための布ナプキン支援の活発な取り組み

こうした驚きの事実を目の当たりにした外国人たちは、アフリカで様々な支援活動を行っています。

私も、タンザニア在住の外国人女性たちに交じって、あるボランティアに参加しました。

ミシンで布ナプキンをつくり、タンザニアの女性たちに無料で配る活動です。

また、「アフリクラフト」というタンザニアのNGO団体は、タンザニア人女性たちに布ナプキンを提供したり、自身でナプキンを手作りできるスキルを教えるなど幅広くこの問題に取り組んでいます。

こういった取り組みを支援したい場合、日本からでも寄付の形で応援することができます。

日本では浸透していない布ナプキンを見直してみる

筆者は、清潔なナプキンへのアクセスが当たり前ではないタンザニアで、女性たちの救世主ともなっている、この布ナプキンについて考えてみました。

日本では、市販の紙ナプキンを使用する女性が圧倒的に多く、布ナプキンの使用率はわずか2%というデータもあります。

布ナプキンの使用には「洗濯が手間」「多い日は漏れが心配」などのデメリットがあり、忙しい日本人女性の間では普及しないのもうなずけます。

市販の紙ナプキンと布ナプキンを3か月使った後の比較実験も行われています。

参加者からのアンケートでは、布の感触とナプキン洗濯時の月経血の観察をすることで、生理が「やっかい」なものから「自然」なものへと変化した、生理時の不快感の改善につながったとの結果も出ています。

また、昨今のSDGsの流れで、からだにも環境にもやさしく、「生理痛が軽くなった」「経血量が減った」「肌さわりが気持ちいい」「かぶれにくい」などのメリットがある布ナプキンが注目されはじめています。

筆者自身は、10年ほど前から、布ナプキンを常用しています。

手洗いの手間はありますが、経血量を自分で把握することで無意識に自分の体に向き合うことになり、自分のからだに対して、がんばってくれてありがとう、という感謝の気持ちがうまれます。

タンザニアでの体験から、毎月活躍してくれる布ナプキンに対しても感謝するようになりました。

生理時期を「自分にやさしくする特別ウィーク」に指定してみる

生理の週は、家族や周りの人に甘えさせてもらい「じぶんにおもいっきりやさしくして、いつもより少しだけ手間をかけてあげる月に1回の特別な期間」と位置づけてみるのはいかがでしょう。

そうしたら、からだにもやさしい布ナプキンを使ってみようかなという心の余裕が生まれるかもしれません。

生理に限らず、日々の生活の中で、ゆううつと感じることでも、見方を少し変えることで、生き方が楽になったり、普段あたりまえに思っていることへの感謝の気持ちに気づいたり、知らない間にがんばっていた自分に優しくなれるのではないでしょうか。

次にくる生理とは、「自分にやさしくなれる絶好のチャンス」として、今までとは違う気持ちで向き合ってみるのはいかがでしょうか。

参考文献

タンザニアの給与データ:https://ilostat.ilo.org/data/country-profiles/

日本の生理用品データ: https://femtech.tv/news65/

紙ナプキンと布ナプキン比較調査:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jspehss/67/0/67_127_1/_article/-char/ja/

未来を創るコミュニティの場に。サステナブルな視点で描く建築の可能性【建築家デザイナー ファラ・タライエのIt’s My Story】

サステナビリティをコンセプトに建築デザインを手掛ける、ファラ・タライエさんが描くのは、レボリューションが起こるコミュニティの場。ただ建築や空間をデザインするだけではない、そこを人々が集う場所にデザインする。そんなスポットが10月1日、東京・日本橋にオープンします。細部までこだわった彼女のデザインフィロソフィーとは?

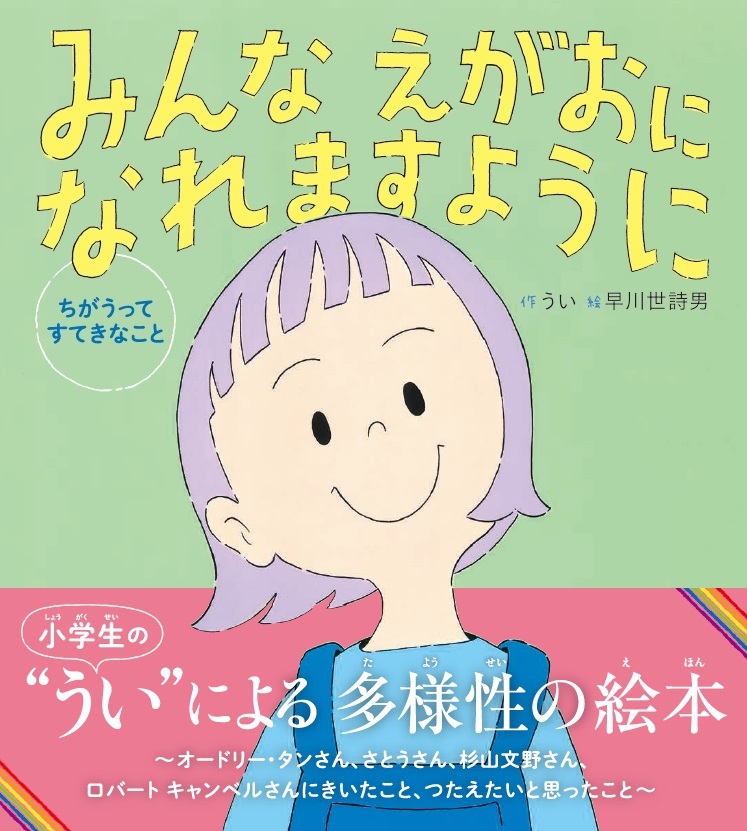

多様性がテーマ。大人も読みたい、小学生による小学生のための絵本

自分と違う境遇や価値観を持っているひとたちがいることを知り理解して、お互いが認め合うことーーSDGs達成のためにも重要視されているのがダイバーシティの実現、つまり多様性のある社会です。その多様性をテーマにした、ある絵本が注目されています。独自の視点と質問力が話題になり、発売前から増刷が決定していたという絵本『みんな えがおになれますように ~ちがうって すてきなこと~』。作家は、小学校6年生の女の子です。

子どもだけでなく、大人にも学びのある一冊

作 / うい 絵 / 早川世詩男 監修 / 松中権 ¥1,540(定価)/学研プラス

「トランスジェンダーの人が困っていることはなんですか?」・・・そんな小学生からの質問に、あなたならどのように答えますか?

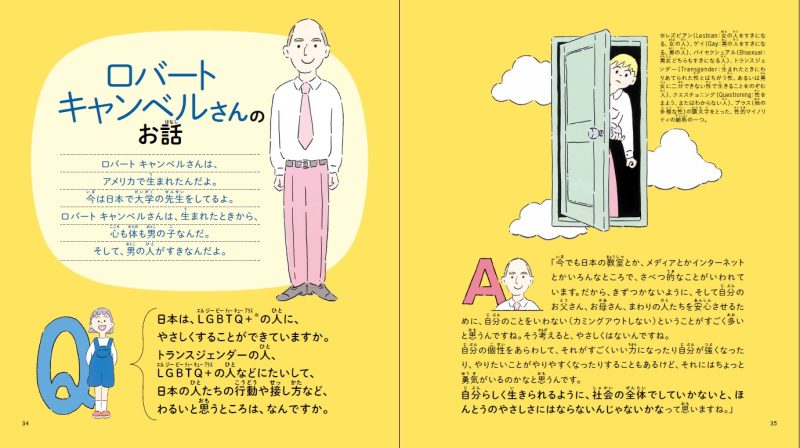

小学生作家であるういさんが、一般の方からオードリー・タンさん、杉山文野さん、ロバート キャンベルさんまで幅広くインタビュー。その内容を、わかりやすくまとめた絵本がこちら。

テーマはズバリLGBTQ+、多様性について。センシティブで難しい題材ではありますが、小学生向けに丁寧につくられている絵本なので、とっても理解しやすいのが特長です。

にっこり笑顔が印象的な表紙をさっそくめくってみると・・・。

まずは、やさしい色合いの親しみやすいイラストが目にとびこんできます。こちらはイラストレーター早川世詩男さんによる作画です。

小さな子どもから大人まで、楽しく最後まで読み進められるつくりになっているのです。

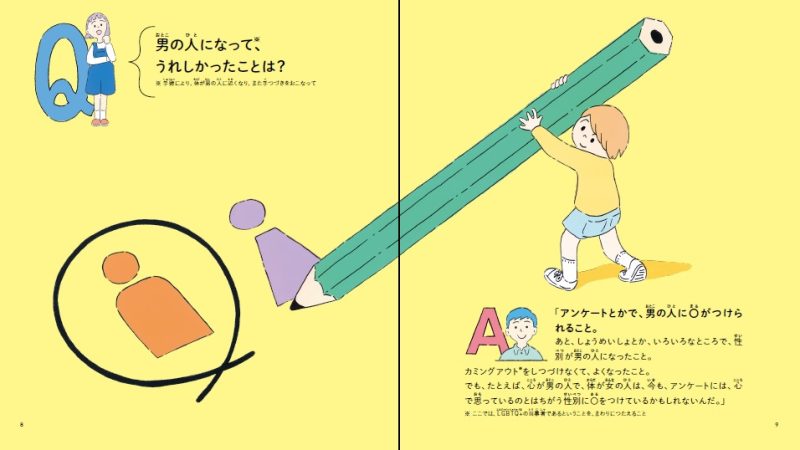

「トランスジェンダーの人は、何にこまっているんですか」

「ふつう、あたりまえ、ということばは、いやに感じますか」

この絵本は、Q&A形式のシンプルな構成で出来ています。ページをめくるたびに、小学生ならではの鋭い視点に思わずハッとさせられることがたくさん。当事者に対して、ここまで率直に質問ができるのは子どもならではといえそうです。

社会にはさまざまな価値観があることに気付き始め、さらに深く知りたいという作者の思いが素直な質問に。そのストレートな言葉に、真摯な姿勢で答える当事者の面々。理解して受け入れ合うという多様性の第一歩となるコミュニケーションが、絵本のなかで繰り広げられていきます。

この本を手にした大人たちからも、「多くの気付きを得た」という感想が寄せられているそう。「(子どもからの質問に)大人としてどんな風に説明したり、疑問に寄り添っていけばいいのか。この本を読んで、ヒントをもらいました」という親世代からコメントも。

多様性について子どもと一緒に学ぶ、自分自身が抱えていたモヤモヤの解決の糸口になる、多様性社会のためにできることを考える・・・など、読者ぞれぞれに、新しいきっかけを生み出してくれそうな一冊といえそうです。

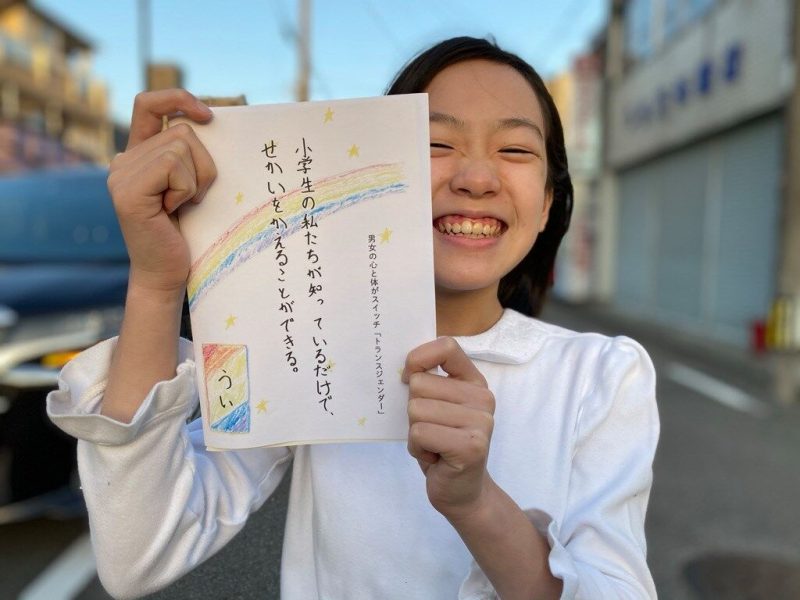

小学生作家「うい」さんとは?

ういさんの将来の夢は「俳優さんやパンケーキ屋さん」なのだそう。

ういさんは愛知県に住む、2010年生まれの小学6年生(2022年9月現在)。作家デビューは小学2年生のとき。小学校入学前の子どもたちに向けたアドバイス集『しょうがっこうがだいすき』を自費出版したことが始まり。ういさん自身の経験をもとにしており、リアルな内容と読みやすい文章で小学生作家として一躍話題に。その後、トランスジェンダーの方にインタビューを実行して1冊としてまとめた『小学生の私たちが知っているだけで、せかいをかえることができる。』を小学3年生で自費出版しました。

毎日の生活のなかで、価値観や趣味嗜好など自分とは違う人と出会うきっかけは多々あるはず。そんなときに“知っておくといいこと”を、この絵本が教えてくれます。他者との理解を深め、お互いを認め合い、受け入れ合うために。読書の秋、周りの人とこの本を読み合って、大切なテーマについて一緒に考えてみたいですね。

日本のソウルフード「おにぎり」でアクション!世界の子どもに学校給食を届けたい

食料品の値上げが続いています。私たちの暮らしへの影響はもちろん、世界的な食糧価格の高騰は深刻な食料問題にもつながっているのだとか。今回は、そんな社会問題を「おにぎり」で解決に導くユニークな取り組みをご紹介。その名も「おにぎりアクション2022」! 誰でも簡単にSNSで参加できます。

SDGs目標「飢餓をゼロに」解決に向けて

SDGsは17の目標が設定されていますが、そのなかの目標2として掲げられている「飢餓をゼロに」。実は、解決の遅れが心配されています。その理由は新型コロナウイルス感染症や気候変動、ウクライナ侵攻などによる世界的な食料価格高騰によるもの。日本でも食料品の値上げが相次ぎ、私たち消費者にとっても見過ごせない問題となっています。

日本発の取り組み「おにぎりアクション」

2021年の投稿写真より。

食料品の値上げによる家計への負担や、輸入に頼る日本のフードシステムへの疑問・・・。さらには食料安全保障への不安も重なり、米食つまりお米を主食として食べる習慣の価値を見直す動きが高まっています。

そんな米消費の促進と、世界で増え続ける飢餓人口(十分な食料が手に入らず、栄養不良になっている人々の数)のために、手軽に参加できる取り組みがあります。それが、すでに8年目を迎えるプロジェクト「おにぎりアクション」。今年も10月6日からスタートします。

2021年の投稿写真より。

「おにぎりアクション」は日本を代表する食べもの「おにぎり」がシンボル。参加する方法はとっても簡単です。「おにぎり」の写真に#OnigiriActionを付けて、Facebookや Instagram、TwitterなどのSNSまたは「おにぎりアション」の特設サイトに投稿するだけでOK。

「おにぎりアクション2022」をサポートする、過去最高の35にも及ぶ企業や自治体が、1枚の写真投稿につき100円を寄付。その寄付金がTFT(特定非営利活動法人TABLE FOR TWO International)を通じて、アフリカやアジアの子どもたちに給食として届けられるのです。100円は給食5食分に相当するそうですよ。私たちが「おにぎり」の写真を投稿するだけで、子どもたちに給食をプレゼントできるだなんて!

10月16日は「世界食料デー」

2021年の投稿写真より。

2021年までの7年間で、「おにぎりアクション」には累計約125万枚の写真が投稿されたそう。通算で約680万食の給食を飢餓で苦しむ子供たちに届けることが叶ったわけです。

10月16日は国連が定めた世界食料デー(World Food Day)。世界中の人が食べ物や食料問題について考える日です。この日を含めた1ヵ月間にわたって、今年も「おにぎりアクション2022」が実施されます。期間は2022年10月6日(木)~11月6日(日)まで。特設サイトは9月1日から開設されています。ぜひ興味を持った方はチェックしてください。

食料問題の解決に臨むTFTの取り組み

「おにぎりアクション」を立ち上げたのは、日本発の特定非営利活動法人TABLE FOR TWO International(通称TFT)。“TABLE FOR TWO”は直訳すると「二人のための食卓」という意味。“先進国の私達と開発途上国の子どもたちが食事を分かち合う”というコンセプトのもと、世界の食料問題の解決に向けて活動を行っています。

今回ご紹介した「おにぎり」アクション以外にも、社員食堂や店舗でTFTヘルシーメニューを購入すると、代金の内20円が寄付となり飢えに苦しむ世界の子供に給食1食分をプレゼントするといった取り組みも行っているそう。これまでに、企業や官公庁、大学、病院など約700団体が参加。東アフリカと東南アジアの5ヵ国(ケニア 、タンザニア、ルワンダ、ウガンダ、フィリピン)を中心に、学校給食の提供、そして菜園・生産性向上プログラムと幅広い支援を実施。累計支援給食数は9,000万食にものぼるのだとか。そのほか、食料問題の本質に迫る取り組みとして、自分たちの手で野菜を育てる「TFTファーム」(千葉県市川市)を立ち上げるなど、その活動は広がっています。

昨年、2021年の「おにぎりアクション」にはおおよそ1日平均8,500枚の投稿があったそう。米消費量に換算すると推定59トンにも! たくさんの人が世界の食料問題を身近に考え、そして米食を見直すきっかけになったといえそうです。おにぎり1つから始められるワールドワイドなアクションに、あなたもぜひ参加してみませんか?

おにぎりアクション2022

https://onigiri-action.com/

特定非営利活動法人TABLE FOR TWO International

https://jp.tablefor2.org/

グリーンサージの挑戦。障がいを持つひとの声を活かした服づくり

エシカルな取り組みで知られるファッションブラント「blueserge(ブルーサージ)」。ブルーサージが取り組む、アダプティブファッションレーベル「greenserge(グリーンサージ)」をご紹介します。

一人ひとりがファッションを楽しむための適応型設計

ブルーサージのアイコン的アイテム、ベージュのトレンチコートを“車いすを利用する”ことを前提に再設計。

「アダプティブファッション」という言葉を耳にしたことはありますか? 誰もが快適に着脱でき、ファッションを楽しむことができるアダプティブなデザイン、つまり適応型設計(Adaptive Design)した服づくりへの取り組み。今、世界中で注目されているアクションです。

ブルーサージは2022年、まさにこの取り組みをスタートさせました。地球の未来を見据えた、サステナブルなモノづくりを実践するこのブランドが考えるアダプティブファッションは、とにかく本格的。「グリーンサージ」と名付けた、新たなレーベルとして育てています。

どんなふうにアクセシブルにしているのかーー。今回の撮影にもご協力いただいたブルーサージのスタッフに教えていただきました。

例えば、車いすを利用している方がコートを着たいと考えたときに生じる不自由ーー車いすに座る際に後ろに身ごろが引っ張られて着心地が悪かったり、お尻の下がモタついて邪魔だったり、車輪に裾が巻き込まれそうになったり・・・。その不自由を解消するためのアイデアを、グリーンサージの服にいくつも実装しているそう。

ブルーサージの人気アイテム、ベージュのトレンチコート。このコートを車いす利用を考えて設計したサンプルが完成しています。

立ち上がってコートを見せていただくとーー。

正面から見ると、ロング丈の普通のコート。・・・のようですが、ハの字のあしらわれたポケットにご注目。これは「車いすに座ったときに、ポケットから物がこぼれないように」という配慮から実現したパーツ。「座ったままでほとんどの生活をする方にとって、物を落としてしまうことは死活問題になります。こんなふうに角度を変えるだけで、物を落とさないポケットに生まれ変わります」。

そして、後ろ姿を見せていただくとーー。

ショートトレンチ¥15,950、ブランケット¥3,960/ともにグリーンサージ

なんと、後ろ身ごろの腰から下部分がありません・・・! これなら、座ったときに後ろに引っ張られたり、モタつく面倒もナシ。

実はコートの前身ごろのウエストから裾部分は、取り外し可能な仕様になっています。スナップボタンで着脱する仕組み。つまり、ショート丈のコートを着て、座ってからひざ掛け(ブランケット)のような裾部分を装着し、ロング丈コートに変身というわけです。

座ったとき、裾が足や車輪を邪魔することもありません。

ちなみにショートトレンチとブランケットは別売り。必要だと思う方だけがブランケットも購入するという選択ができることもエシカルです。

一人ひとりの障がいを考えた服をつくる、という挑戦

2022年の3月の時点で、日本の障害者の総数は、964.7万人(厚生労働省障害福祉課発表)。これは、人口の約7.6%に相当するそう。その内訳で、身体障がい者数は436.0万人にのぼります。

2019年の展示会からスタートしたエシカルブランド「ブルーサージ」、続けて在庫を黒染めすることで再商品化し廃棄処分ゼロを実現した「ブラックサージ」、そして「グリーンサージ」は今年2022年の立ち上げ。ブランドを率いる、アミアズ株式会社の代表取締役 財間宣彰さんにグリーンサージ誕生の背景などを伺いました。

「体に不自由がある方が、服に機能的なものを求めていくと、百貨店のユニバーサル売り場とかにある肌着みたいなものしかないのが今の状況です。『誰一人取り残さない』というSDGsの理念に基づいて、服づくりで何ができるのか?と考えたときに、ブルーサージの商品をちょっとアレンジしたり、パーツを付け足したり、足し算引き算して、それによって障がいを持つ方にとってすごく便利な服になったらいいなと考えています。車いすに乗りやすかったり、着やすくなったり、介助の方がお着替えさせやすくなったり。そこをめがけてのファッション性の高いものを届けたいと思っています」

ウェルビーイングに生きるために不可欠な要素とは?【島田恭子の自分学 vol.04】

最近よく耳にする「ウェルビーイング」という言葉。「よりよく生きる」ために、私たちは自分のために何ができるでしょうか。他の誰でもない、自分のために、自分らしく生きて、自分自身が幸せを実感できる毎日へ。この連載では、精神保健学者の島田恭子さんに、自分軸でモノゴトを進めていく人生を送るために学びたい「自分学」について教えていただきます。

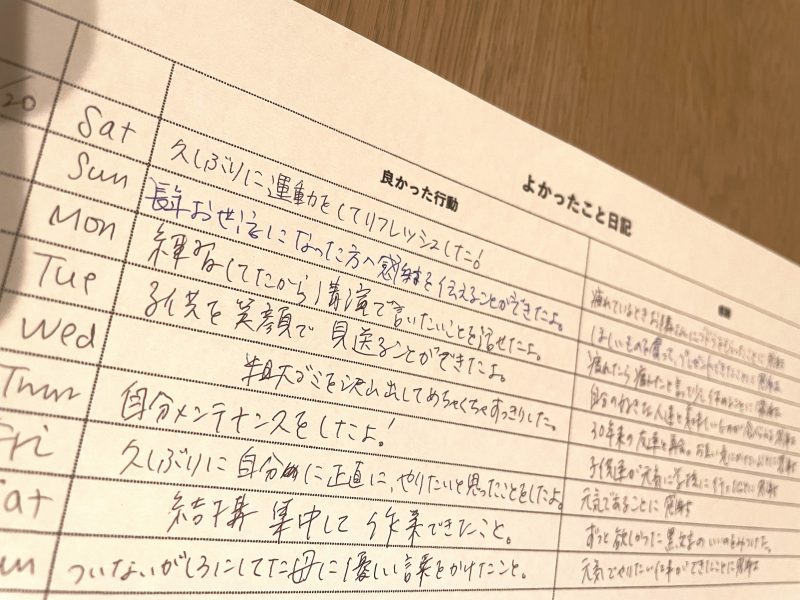

「よかったこと日記」始めました

効果のほども知っているのに、これまでやれていなかったこと・・・。私にとってその1つが「よかったこと日記」を書くことでした。

いろいろなやり方がありますが私の方法は、その日に

・よかった行動を1つ

・感謝すること1つ

を書くという、至ってシンプルなもの。

エクセル表で日付ごとに2つのセルをつくり、プリントアウトして手書きで記入しています。こんな感じです。

この日記のポイントは、とにかく簡単にできること、そして1日の終わりにその日のポジティブ行動や感謝を思い返せることにあります。

3つのいいことを書く、あえてネガティブなことも出してみる。などいろいろなやり方があり、その効果を検証した論文も複数あります。私は何事も「続ける」ことが苦手(=性格特性のマジメ度が低め)なので、まずは小さなステップから、毎日続けられることを優先にしました。口語体でいいし、誰にも見せない前提だから、どんなことでも書けます。自信たっぷりにステキと感謝を書き連ねたものを眺めてみると、にんまりしたりして・・・。「よかったこと日記」で、いつもは気付きづらい、何気ない毎日の感謝や良い行動に、目を向ける習慣がつくといいですよね。

自分にとって居心地のいい生き方

さて今回は、自分にとって居心地の良い生き方を模索する大切さについて考えてみます。

居心地の良い生き方。それは価値観とかウェルビーイングに置き換えられるかもしれませんが、それらは目に見えるものでもなく、きれいにタイプ別に分けられるものでもありません。100人いたら100通りで、時と共に変化もします。常に修正しバランスを取りながら、試行錯誤し自分で探していくものです。

でもよく「自分の価値観がわからない。何が好きで何がしたいのかわからない」とか「自分の価値観や好きなことがわかって、それを活かせている人なんてほんの一握り」なんて言いますよね。そうでしょうとも。それでいいんです。だからこそ私たちは試行錯誤しながら、自分がどうしたいのか、どうするのが心地よいのかを模索していく。時間をかけて少しずつ自分の価値観を探し当てていくものだと思います。

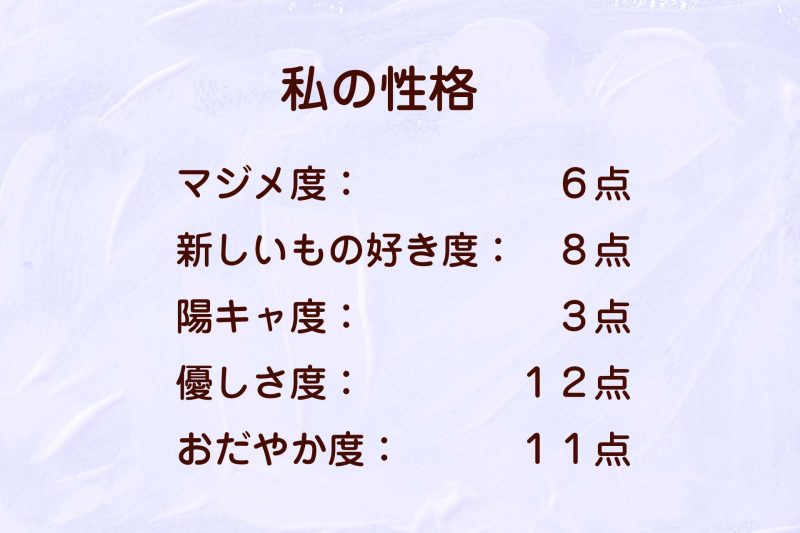

例えば私たちは「ジブン診断」をすることで、自分の特性や強み、改善点を知ることができました。

日常のささいな出来事や選択のタイミングごとに、社会やまわりの基準ではなく、自分がどうしたいかを優先することの大切さを認識できました。価値観やウェルビーイングは、このプロセスの繰り返しを通して徐々に見つけていけます。幸い私たちの毎日には、数限りない選択のタイミングがありますから、そのたびに自分軸を意識する訓練ができる、というわけです。

だからあきらめるのはもったいない。「自分にとって居心地の良い生き方は?」と常に意識し、それに近づくためにあきらめることなく動き続けることが大事なのです。

その際にヒントとなる、いくつかの心理学的な知見をご紹介しましょう。

「なんとかなる」と希望を持ち続けること

ナチス政権下でのユダヤ人大虐殺。長く過酷な抑留生活に耐えられた人とそうでない人の差は「希望」であったことを、精神科医ヴィクトール・E・フランクルは名著『夜と霧』にまとめています。ホロコーストとまでいかなくとも、私たちは誰しも、生きていれば本当につらく悲しい出来事があるもの。そんなとき、周りの力を借り、時間をかけて、現実を受け止め、「なんとかやっていける。このことにも意味があるのだ」と思えること。それが前に進む原動力となることを、心理学者Dr. アントノフスキーは長年の研究から明らかにしました。

どんなことがあってもあきらめずに「なんとかなる」と希望を持ち続けることが大切なのだと、この2つの研究は私たちに教えてくれます。

成長し続けたいという気持ち

私たちの居心地を考えるうえで大切な“心理的ウェルビーイング”という考え方は、実はその下に6つの要素を持っています。そのうちの1つが「人格的成長」というものです。例えばこんな感じです。

・これからも私はいろいろな面で成長し続けたいと思う

・新しいことに挑戦して、新たな自分を発見するのは楽しい

・自分らしさや個性を伸ばすために、新たな事に挑戦することは重要だと思う

・私は新しい経験を積み重ねるのが、楽しみである

どうでしょう。いくつになっても新たなことに挑戦し、経験を積み重ね、成長したい!と思い進むことが、ウェルビーイングと直結していることがよく分かります。

やってみよう&なんとかなる

また日本の研究者により検証された「幸せの4因子」というものがあります。慶応大学の前野隆司教授らは、ウェルビーイングの高い人の特徴を、以下4つの簡単な言葉で表しました。

1. やってみよう因子:ワクワクしながら主体的に自己実現に向けて成長すること

2. ありがとう因子 :人とのつながり、絆を実感し、感謝すること

3. なんとかなる因子:楽観的に失敗を恐れずチャレンジ精神をもつこと

4. ありのままに因子:周りの人の評価ではなく、自分の軸で自分らしく生きること

(※説明は、著者が平易に改変)

また同じようなキーワードが出てきましたね。「なんとかなるさ、やってみよう」と、力むことなく前進するイメージでしょうか。

これら4つの心理学知見を考え合わせると、「なんとかなる、と希望を持ち、いろんなことに挑戦、成長しながら、気負わず楽しんで前に進んでいく・・・」というマインドが、ウェルビーイングに生きるために不可欠な要素であることがわかります。ニワトリが先か卵が先か、という話にもなりますが、幸せになるのを待つのではなく、「私のウェルビーイングってどんな形?」と模索しながら、あきらめずに歩き続けることこそが、私たちをウェルビーイングにしてくれる、ということでしょう。

4回にわたりお伝えしてきた「自分を知る」ことの重要性、そしてウェルビーイングに生きるために必要なこと・・・。いかがでしたでしょうか。少しでも気付きがあったならば嬉しいです。

皆さんのこれからが、ますますウェルビーイングなものになりますよう願いを込めて。

Profile

島田恭子(しまだきょうこ)

精神保健学者。コンサル会社での人材育成を通して、心の健康の重要性を感じ、東京大学大学院にて予防医学とメンタルヘルスを学ぶ(保健学博士)。「人が、心豊かでその人らしく、健やかな人生を送れるように後押しすること」がライフワーク。一般社団法人ココロバランス研究所代表。

https://linktr.ee/kokorobalance

Instagram @kokorobalance

ウクライナの子どもたちにテディベアを届ける!スタージュエリーのエシカルアクション

日々危険にさらされ、不安のなかにいるウクライナの人々、そして幼い子どもたちのことを考える胸が痛みます。平和への願いを込めて、ウクライナの子どもたちにテディベアを届けたいーー「スタージュエリー」の取り組みをご紹介します。

ウクライナカラーのテディベアに想いを込めて

スタージュエリーが長年続けているプロジェクトの一つ、クリスマスチャリティ 「 BEAR FOR PEACE 」。対象商品の売上金額から20%をユニセフに寄付し、子どもたちのサポートに役立ててもらうというこのプロジェクトは、クリスマスシーズンにあわせて継続的に実施されてきました。

今回発表されたプロジェクト「BEAR FOR PEACE – STAND WITH UKRAINE –」も、根底にある想いは同じです。平和のシンボルであるテディベアをウクライナカラーで制作、スタージュエリーの社員全員による手書きのメッセージカードを添えてウクライナへと送る準備を進めているそう。

胸に大きなハートを抱いた可愛らしいベアは、1000体制作され、そのうち800 体がウクライナの慈善団体「TVOYA OPORA」を通して子どもたちに贈られます。このテディベアたちを確実にウクライナへ届けるために、ポーランドでウクライナへの支援を続けている「HELP UKRAINE CENTER」の協力も得て、10 月中の現地到着を計画しているそう。現地の状況次第で到着の時期は変動する可能性があるそうですが、早く子どもたちがこのテディベアを抱きしめることができますように・・・と願わずにはいられません。

そして、ウクライナから日本に避難している家族、子どもたちの存在も忘れてはいけません。スタージュエリーは、地元である横浜で暮らし始めた子どもたちにもテディベア 50体を贈る計画を発表。こちらは「横浜市国際交流協会( YOKE)」の協力を得て、今秋に実施される予定です。

プロジェクトの支援をクラウドファンディングで募集中

「BEAR FOR PEACE – STAND WITH UKRAINE –」プロジェクトの実現にあたって、ただ今、賛同者からの支援金をクラウドファンディングにて募っています。

集まった支援金は、オリジナルテディベアの制作費・輸送費などに、そしてウクライナ国内および周辺国に避難している子どもたちと家族を守るユニセフの活動を支える『ユニセフ ウクライナ緊急募金』への寄付に充てられます。

目標額を300万円に設定し、一口¥20,000、¥10,000、¥5,000で受け付け中。¥20,000を選択した先着150名に、ウクライナの子どもたちに贈るテディベアと同じアイテム(非売品)が返礼品として届きます。

※このプロジェクトはAll-in方式で実施され、目標金額に満たない場合も計画を実行し、支援協力された方にリターンが届きます。

「Bear For Peace」プロジェクトの歴代のテディベアたち。

1993年からユニセフへの支援活動をスタートしたスタージュエリー。今日に至るまで、さまざまな形でエシカルアクションを続けています。最新のプロジェクト「BEAR FOR PEACE – STAND WITH UKRAINE –」のクラウドファンディング募集期間は10月10日まで。支援の輪が広がりますように!

スタージュエリー公式サイト内特設ページ

https://www.star-jewelry.com/sj-StandWithUkraine.html

「BEAR FOR PEACE – STAND WITH UKRAINE –」クラウドファンディングページ

https://camp-fire.jp/projects/view/614580

美しさのその先へ。ukaが伝えたい世界観【トップネイリスト渡邉季穂のIt’s My Story】

よい香りに包まれ、爪先を日常的にケアする。そんな画期的なネイルオイルを生み出し、次々とみんながときめくビューティアイテムを世に送りだしているuka(ウカ)。そんな唯一無二のブランドを率い、みずからもネイリストとして活動する渡邉季穂さんの想いとこだわりとは?

子供だけでなく家族全員の幸せを考える。

悩める親の心を救う確かなメッセージ【保育士 てぃ先生のIt’s My Story】

保育園に勤めながら、その専門性を活かし、自身のSNSや講演活動などを通じて子育てや保育に役立つ情報を発信する現役保育士のてぃ先生。SNSの総フォロワー数は140万人を超え、子育て世代が抱えるさまざまな悩みを解決へと導いています。保育士を目指したきっかけや、子供たちとの生活で学ぶこと、「てぃ先生」としての活動に込める想いを聞きました。

地道な練習は、絶対に無駄にならない。覚悟を決めた先につながった日本記録【競泳選手 青木玲緒樹のIt’s My Story】

今年3月に東京辰巳国際水泳場で開催された「国際大会日本代表選手選考会」。100mと50mの平泳ぎで日本新記録を樹立し、優勝という快挙を成し遂げた青木玲緒樹(あおきれおな)選手をインタビュー。昨夏の東京オリンピック(五輪)では、予選落ちという結果を前に“引退”を考えるほど落ち込み、苦悩の日々を過ごしたという彼女が、そこからどのように再起を図り、圧倒的な泳ぎを見せるに至ったのかーー。輝かしい功績の舞台裏にあった、当時の葛藤や想いも伺いました。

ブルーサージが教えてくれる、サステナブルなワードローブという選択

着なくなってしまった服を捨てるときの罪悪感、きっと誰もが感じているはず。もうモノを無駄にしたくない、だから必要なモノしか要らない。とはいえおしゃれはしたいから、新しい服は欲しい。せっかく買うなら、ずっと長く着ることのできる服がいい。ーーそんな想いを抱えるエシカルピープルに知ってほしいブランドがあります。

地球の未来を見据えた生産背景

2020年11月に誕生した「blueserge(ブルーサージ)」は、SDGsに沿ったモノづくりを掲げて一枚一枚の服づくりに真剣に取り組んでいるブランド。オンラインショップと、定期的に開催するポップアップイベントで、ファンを増やしています。

服自体が持つ魅力はもちろん、その服の背景にあるモノづくりへの真摯な取り組みも知られるようになり、ブランドへの信頼感がさらに支持を高めている様子。

大量廃棄を生む大量生産をストップするために、細やかな工夫とアップデートを重ねているブルーサージのトピックスを幾つかご紹介するとーー。

TOPICS1:ボーダーレスなアイテムづくり

例えば写真のトレンチコート。2サイズで展開していますが、デザインは同じで“女性用” “男性用”の区別はなくジェンダーレス。背の高い女性も、背の低い男性もいますし、背は低いけれどオーバーシルエットで着たい人、彼女と彼とで共有して着たい人・・・ニーズはさまざま。自分が好きなものを選べばいいのです。

ベージュのトレンチコート¥19,910/ブルーサージ 高密度に織られたコットンツイルデッドストック素材で、一年のなかでロングシーズン着用可能です。

ブルーサージには、季節を問わず着られるシーズンレスなアイテム、世代を問わず着られるエイジレスなアイテムも多く、まさにボーダーレス。つまり、ずっと長く、サステナブルに着られる服がそろっています。

TOPICS2:いいものを適正価格で

ブルーサージを手がけているのは、一般社団法人 繊維育英会。2018年に設立された一般社団非営利法人で、「サプライチェーン全体を見直し、持続可能で、環境や社会に配慮した業界に改変していく」ことを目的として活動しています。

SUVIN フーデッドプルオーバー¥20,460/ブルーサージ オールシーズン着回せる、コットン100%のベーシックデザイン。気持ちのいい肌触りは、一度袖を通したらヤミツキに。

そんなミッションを持つ組織のものづくりは、地球環境に配慮した生産プロセスで作られた生地の使用、労働環境の改善に取り組む工場の採用などにもつながっています。そして上質なファブリックと高い縫製技術を駆使して生み出されるアイテムを、可能な限り買いやすいプライスにして消費者に届けるーーというのも、ブランドのこだわり。

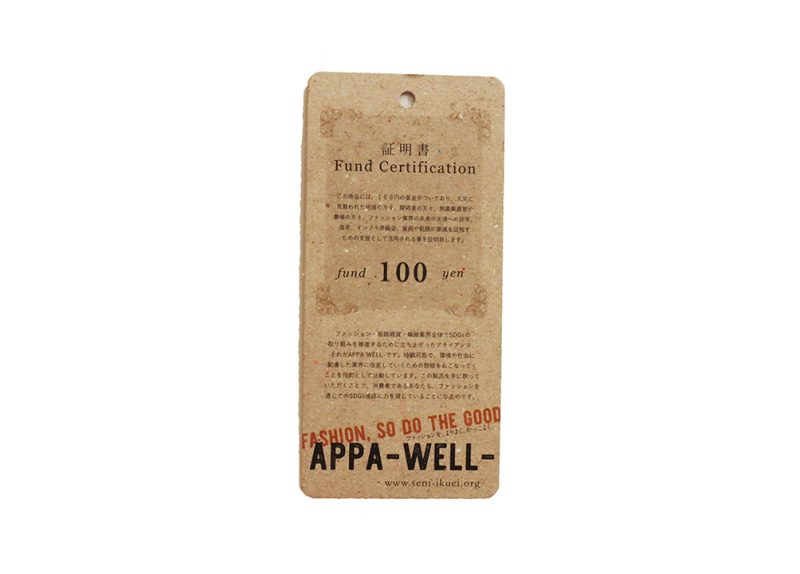

TOPICS3:服を買うことが、イイコトにつながっている

ブルーサージの服にも付いている、こちらのタグにご注目。「APPA-WELL-」は、APPAREL(アパレル)とWELLNESS(ウェルネス)を組み合わせた造語で、「繊維・アパレル業界を元気に!」という想いを表現したネーミング。一般社団法人 繊維育英会が取り組むプロジェクト名です。

このタグが付いたアイテムが一枚売れるごとに、その金額の一部が社会的なサポートを必要とする団体や人々の支援金になります。このタグは“基金証明タグ”の役割を果たしていて、プロジェクトに賛同している作り手は商品価格に応じて¥100~500タグを商品に付けることで、プロジェクトに参加していることを伝え、この服を購入することで消費者もこの金額を支援できるのだと知ることができるのです。

ハイカウントツイルギャザースカート¥9,900/ブルーサージ ちなみにこのスカートに付いている「APPA-WELL-」は¥100。デッドストック素材を使用したエシカルアイテムで、独特のハリとツヤがあり、ボリューム感のあるシルエットも魅力。

支援先は、インドのコットン農家や内モンゴルのカシミア農場、日本国内の障がい者の方々への就学・復学・インフラ準備金、貧困や飢餓を無くすための支援金として、などに活用されているそう。タグに記載されたQRコードから、実際の基金の積立額、支援先への支払い証明を繊維育英会のホームページで確認できます。

TOPICS4:服を黒に染めて、新しいプレゼンテーション

スタンダードロングTシャツ各¥6,900、トレンチコート¥19,910/すべてブラックサージ

捨てられた服、売れ残った服・・・その末路は、廃棄処分。日本では、なんと年間33億着もの服が廃棄されているそう。この途方もない数字に、ブルーサージはある方法で立ち向かっています。

適正な生産数を熟考した服づくりをしているブルーサージですが、それでも出てしまう在庫商品。それを“黒に染め直す”ことで、新しい魅力を生み出し、消費者にプレゼンテーションするという挑戦です。

環境に配慮した染料と設備を持つ優秀な染工所とタッグを組み、既存のアイテムにまるでブラックカラーの選択肢がもともともあったかのような自然な仕上がり。手をかけた分、コストもかかっているはずが、プライスは据え置きで設定しているそう。

その名も「blackserge(ブラックサージ)」と名付けられたこのライン。生地を染めるための染料に反応しないステッチ部分が残っているのも逆におしゃれだったり、ヴィンテージっぽさを感じる風合い、味のある染め上がりは、そんなサステナブルの背景も含めてこの服に惹かれる要素に。

TOPICS5:不要になった服を回収して循環させる

ブルーサージでは不要になった服を、ブランドを問わずに回収してリサイクルしています。リサイクルの方法は2つあり、1つは 再生糸にすること、そして2つめはファイバーボードにして店舗什器を作り再利用すること。 上の写真は、ファイバーボードを使ったリサイクル回収ボックスとハンガー。服が原料になっているとは思えない、生まれ変わった新しい姿です。

服を捨てない。服をつくる企業として、服の行く末まで見据えた取り組みを行っているのです。

おしゃれすることが好きな私たち。だからこそ服を大切に、服の未来を考えて、選ぶ、着る、着続けることを楽しむ。ブルーサージの服は、ワードローブにそろえたい、そろえるべきアイテムとは?の答えを、いろいろな形で教えてくれるのです。

子供を想うドーナツ作りを自分たちの手で。ママたちのフードロス救済プロジェクト

食べ残しや売れ残り、消費期限が近いなど、さまざまな理由でまだ食べられる食品が捨てられてしまうフードロス問題。食べ物の廃棄はもったいないだけでなく、地球環境にも悪影響をもたらしています。そんなフードロスを、ドーナツ作りで減らす取り組みをしているママたちがいるのをご存じでしょうか?

手作りの愛情たっぷりドーナツを届けたい

金沢にある工房兼ショップ。ここで日々、手作りされている愛情たっぷりのドーナツ。「体にやさしくて、美味しい手作りのドーナツを子供にたくさん食べさせたい」「子供がうれしい、ママも楽しいアイデアを『ウフフ』『アハハ』と出しあって、子供に食べさせたい」ー-「ウフフドーナチュ」というキュートなネーミングからも、そのドーナツをほおばる子供たちの笑顔が浮かんできます。

ここで働いているのは、全員が主婦。そしてオーナー、パティシエ、スタッフとそのほとんどが子育て中の現役ママさんたちだそう。

共働きの家庭が多くなり、かつてのようにママが手作りのおやつを準備することが難しくなっている昨今。そんななかでも、安心して口にできる美味しい手作りおやつを子供たちに届けたい、ママと子供の豊かな時間を作りたいー-そんな想いが軸になっています。ママ目線でのコンセプトを活かして、保存料無添加で毎日生地から手作り。そして、子育て中でもキャリアを活かして働きたいママたちに向けた、多様な働き方を応援する場所という側面もあります。

ウフフドーナチュが美味しい理由

女性、特にママが働きやすい職場を作りたい!という熱い想いを持つ一人のママが中心となり生まれたウフフドーナチュ。今では、そんな想いに共感するママたちが集まって、毎日たくさんのドーナツを作っています。

ドーナツ作りに使われる材料は農家の新鮮卵や地元産中心の国産野菜など。保存料は無添加です。何よりもママたちが愛情をこめて作っている、まさに自分の子供たちに食べさせたいドーナツ。それはもう、美味しいに違いありません。

フードロス問題もママのアイデアで解決したい!

ウフフドーナチュでは、ドーナツ作りを通してフードロス削減や地産地消にも積極的に取り組んでいるそう。これまでも、捨てられるはずの柚子の皮で作られたピール煮を使ったドーナツ、規格外のさつまいもなどを使ったドーナツを開発してきました。規格外の野菜や果物など、品質に問題はないにも関わらず廃棄されていた食材を積極的に商品化することで、捨てられる運命の野菜を救っているのです。

他にも地元食材を使った期間限定食堂の運営まで! ママたちのアイデアから生まれた『フードロスを減らそうプロジェクト』は、安心安全に暮らせる未来のためにー-そう、すべては子供たちへの愛情が原動力になっています。

軽井沢にも広がる、美味しくて楽しいドーナツの輪

石川県金沢市に本店を構えるウフフドーナチュが、2021年8月に初の支店としてオープンした『ウフフドーナチュ旧軽井沢』。このたび一周年を迎えました。

実はこの支店、軽井沢に住みながらリモートでウフフで働くスタッフの「私も軽井沢で 美味しいドーナツとママたちの活躍の場所を作りたい」という強い思いから実現したそう。

一周年を機に、より一層ウフフの世界観と商品を楽しんでもらいたいとショップのリニューアルも行われました。

規格外ケールを有効活用したお食事ドーナツ

フードロス削減に積極的なウフフドーナチュ。軽井沢店でも、ママの感性やスキルを活かしたドーナツを考案していますが、このたび発表された『フードロスを減らそうプロジェクト』第一弾にもご注目。

既定の品種でないために通常の流通には乗らないものの、美味しさや栄養価はまったく変わらないというケールを使った、オリジナルドーナツ!

長野県でケール農家を営むママから届いた「販売できないケールを無駄にしたくない」という声。ー-軽井沢店初めてのオリジナルのベジタブルドーナツは、そんな相談から生まれました。

季節限定「軽井沢のケールドーナツ」に使われるケールは、農家が大切に育てた栄養満点のもの。そのケールをドーナツにすることで、たくさんの子供たちの元に届き、フードロスを少しでも減らそうというチャレンジです。農家が手間暇かけて育てた野菜。たくさんの人に美味しく食べてもらいたいですよね。

信州の自然豊かな畑で大切に育てられたケール。生地の約25%と、たっぷり練り込まれた「軽井沢のケールドーナツ」は生地に混ぜ込むケールの量など細かい調整を何度も繰り返し、風味と生地がバランスよく味わえる自慢のレシピに。

このやさしいグリーン。もちろん着色料を使っていないので、素材本来の自然な色です。ケールは、緑黄色野菜の王様といわれることもあるほど、高い栄養価で知られる食材。栄養たっぷりのまさにお食事系ドーナツ。おやつにはもちろん、朝食にもぴったりです。

こだわりのドーナツで子供たちに安心安全なおやつを。そして、規格外食材を積極的に使うことでフードロス問題の解決へもアプローチ。ドーナツ作りを通して、みんなが楽しく心地よく暮らせるアクションを起こしているママたちの活躍をご紹介しました。昔も今も、ママの手作りドーナツに込められた想いは同じですね。たくさんの愛情と子供たちを笑顔にするアイデアが詰まっています。

ウフフドーナチュ

https://ufufu-ufufu.com/

ウフフドーナチュ金沢本店

石川県金沢市久安2-463

ウフフドーナチュ旧軽井沢

長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢813-1

私を変えられる?「じぶん診断」のトリセツ【島田恭子の自分学 vol.03】

最近よく耳にする「ウェルビーイング」という言葉。「よりよく生きる」ために、私たちは自分のために何ができるでしょうか。他の誰でもない、自分のために、自分らしく生きて、自分自身が幸せを実感できる毎日へ。この連載では、精神保健学者の島田恭子さんに、自分軸でモノゴトを進めていく人生を送るために学びたい「自分学」について教えていただきます。

体と心はつながっている

散歩、始めました。

「歳のせいか、暑さのせいか、最近5時前に目が覚める~」とぼやいていたら、“朝ラン”を勧めてくれた友達。朝起きたらとりあえず、すっぴんにマスクで家を出て走り始めるのだと。

私と違い、ハマるときちんと続ける彼女。曰く、走るととにかく調子がいい。いろいろ良いけど一番は、気持ちがスッキリするのだと。

無心で走る。頭を巡らせながら走る。今日のTo Doを整理しながら走る。20~30分もすると、頭と心がめちゃくちゃスッキリ。1日の快適度も生産性も爆上がりとか。

確かに“運動”は予防医学とメンタルへルスにとって大事なキーワード。「運動している人にうつはいない」という人もいるくらい、体を動かすことと心の健康には関連があるとわかっています。

・・・とはいえ、キツい運動が嫌いな私は、走るのは無理。だから散歩で効果を検証。しかも朝が無理なときは昼でも夕でも夜でもいいことに。しかも本来散歩目的じゃない、用事の間の移動も、散歩と見なすことに。

これならちょっと続けられるかも。

仕事での行きづまり、プライベートのお悩み・・・頭を悩ますことは次から次に事欠きません。散歩はそんな私たちの頭と心を、お手軽にすっきりさせてくれそう。自分のペースで無理なく続けられたら、きっと調子づいてきそう。まずはシンプルに朝散歩。皆さんも試してみませんか?

「じぶん診断」をどうとらえるか

前回の記事では皆さんに、簡単な「じぶん診断」をやっていただきましたが、いかがでしたか?

大学の授業でもたまにやるのですが、学生さんの関心度ナンバーワンは、「人生で成功するのはどんな特性?」です。

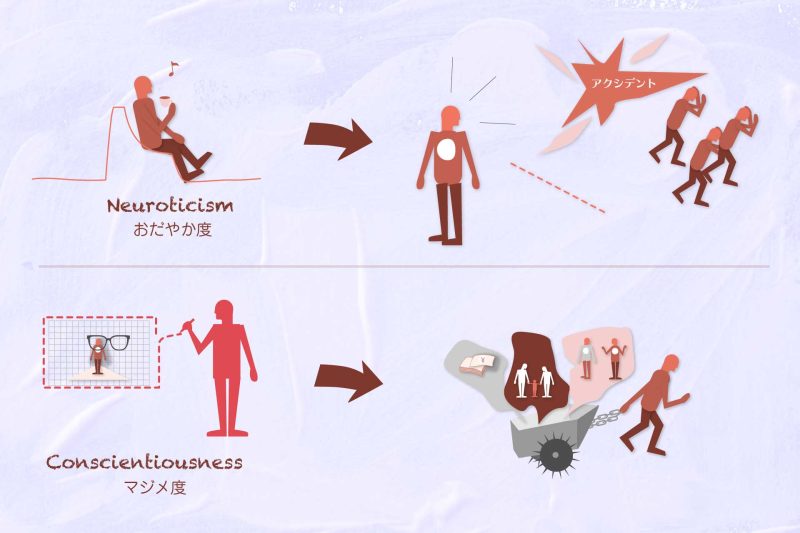

成功の定義にもよりますが、5つのなかでは、「マジメ度」が高め、しかも頑張らなくとも、無理なく高水準を維持していることが、人生の良い結果につながる(例えば成績や地位が高い、など)傾向があることがわかっています。

無理なく、と言ったのは、頑張って「マジメ度」を上げているのではなく、そうしたいからそうしている、ということです。

例えば夏休みの宿題。ついつい先延ばしで一夜漬け、が王道パターンですが(笑)、そんななか「やらなきゃ後が大変になるし、そうなったらやっつけ仕事で質が下がるから、今のうちから少しずつやろう」と計画的に進められるのが、無理のないマジメさん。

「やらなきゃ! やらなきゃ!(焦)」と強迫的な“ねば”思考でマジメさを維持しているのとちょっと違いますね。日々の生活のなかで、小さいことでもできることを、少しずつ、少しずつ。後が大変になることを考えに入れ、不必要な羽目の外し方は極力避ける。・・・締め切りが過ぎてからこの原稿を書き、月に1、2回は二日酔いで悩まされている私からは、眩しすぎる特性です。

実はマジメさは長生きとも関連しているんです。「陽キャ度」が高いことや新しいもの好き、などは、陽気で元気なお年寄りを連想し、長生きしそうですよね。

でも実は、“若いころからのマジメさ”も、長寿と関連しています。確かに若いころからある程度のマジメさがあると、健康に気を遣うし、お酒やタバコもほどほどに、危険な行為(薬物、暴力、危険な運転や性行為など)からも距離を置けますね(セルフコントロール力と言います)。

こんなふうに、いいポイントがいっぱいのマジメさですが、高すぎるとそれはそれで、柔軟性を欠いてしまいます。例えば、「マジメ度」が高い×「おだやか度」が低いという組み合わせが極端になりすぎると、強迫的な完全主義につながる恐れがあります。

完全主義というのは、達成できないような高すぎる目標を完璧にこなそうと思い、できなかったらすべて失敗だ、と思ってしまうこと。

周りから見ると無理すぎる難題、本人だけではどうにもできない要素があるにもかかわらず、本人は自分を責め、落ち込んだり、病気になることすらあるんです。

私たちの性格はたくさんの面を持っている

「じぶん診断」の結果を「ふーん、ま、こんなもんだよね」と済ませてしまうのはもったいない。日々の生活や人との関わりのなかで、自分の性質を意識して、活用したいものです。

だからこれからこの連載でお伝えする、よりよく生きるヒントも、ご自分の性格を踏まえたうえで、取り入れていただくのがおすすめです。

とはいえ、「自分の性格、直視するの、結構キツいです」というコメントもよくいただきます。・・・わかります、わかります。

皆さんはご自分の録音した声にびっくりしたこと、あります? 自分の耳骨を通して聞こえる自分の声が、実は周りが聴いている本来の自分の声と違うことからくる現象だそうですが、最初に自分の声がこんな?と思って、私も驚愕しました。

写真や映像に映る自分が嫌い、というのもよくありますね。これも、自分が思っている自分像(往々にしてちょっと美化されている)と相手目線の画像が違うことからくる違和感です。

「じぶん診断」もこれと同じです。標準化された設問で自らの性格をとらえると、改めて「ここ直したいんだよなー」ってところが強調されたり、周りや他の誰かに比べて劣っている(と思われる)ところに目が向きやすい。写真と一緒ですね。

「いやいや私、この性格めっちゃ気に入ってるから!」という幸運な人はさておき、できれば直視したくない!という私のような方がほとんどなのでは・・・? そんな気持ちを乗り越え、「じぶん診断」をしてくださったあなたに、「じぶん診断」に関するとっておきの3つのことをお伝えしておきましょう。

心に留めておきたい3つのこと

その1. なるようになっていく

前にお話ししたように、私たちの性格は半分くらいが生まれ持ったもので、残りは置かれた環境や年齢を経て少しずつ変わっていくことがわかっています。

ではどんな変わり方をしていくのかを全体の傾向で見ると、“いい感じに、なるようになっていく”ということです。極端に尖っているポイントがあってそれが悩みでも、それが少しずつ中庸に落ち着いて“いい感じ”になっていきます。

人生は選択の繰り返し。私たちは1日に数えきれないほど選択をして生きています。その選択の元になるのは、私たちの特性や価値基準です。だから知らず知らずのうちに、“居心地の良い選択”をしているんです。

その選択によって環境も周りの状況も変化し、またそれが自分の特性や選択の仕方を少しずつ変えていくーー。そんな有機的な関わりと年齢が重ねられ、いつしか心地よいポイントに収まり安定していく、というわけです。

確かに私の「マジメ度」も、20代に比べれば少しは上がってきたかも。「陽キャ度」も少し落ち着いてきたかも。

人間は成長する生き物です。生活するなかでの痛い思いや楽しい出来事を通して、“なるようになっていく”。

実は無理に変えようと、焦らなくてもいいのです。

その2. 人と比べてもあんまり意味はない

かけっこ、受験、年次評価・・・。幼いころから今まで、人と比べられる“相対評価”にさらされてきた私たち。ついつい誰かと比べることに、慣れてしまっています。

だから“性格は優劣じゃない”とわかっていてもつい、「〇〇ちゃんは、明るくていいわよね~、私なんか・・・」とか、「私、何でも小さいことを気にしてくよくよ悩む性格なんだけど、△△さんはあっけらかんとして、本当に羨ましいわ」「周りはみんな、仕事もお家もきちっとしてるのに、私のこのいい加減なとこ・・・ホント嫌になっちゃう!」といった感じで、何となく、周りの誰かと自分を比べてしまいがち。

でもそれにはあんまり意味がないんです。たかだか10の質問からなる「じぶん診断」でしたが、選択肢の数を考えると、なんと、なんと、2億8,247万5,249通りあることになります。・・・すごい数ですよね。

性格は多面体。誰かのほんの一部と自分を比べても意味がない。

意味があるとしたら、星の数ほどある他者との比較ではなく、昔の自分、昨日の自分との比較です。もしくはどうしても誰かが気になる場合、“比べるのではなく、なりたい自分の理想イメージのヒントにさせてもらうこと”。ーーそれならとってもGoodです。

その3. 環境と性格を味方につける

その1.で「人はなるようになっていく」とお伝えしましたが、そうはいっても「ここ、ちょっと変えたい」というときがあります。ここがこうなったらもう少し楽になるのに、とか・・・。

今後の連載で具体的な方法をお伝えしていきますが、まずは、そんなときに意識したいのが、“環境と性格を味方につける”ということ。性格は多面的だから、ほかの特性を活用するんです。

例えば私は、新しもの好きで、マジメさが極めて低い。理想からほど遠く足りていません(だから〆切過ぎてこの原稿を書いています)。

でもそんな私が無理にマジメさを上げようとすると大変です。四方八方に興味があり、いろんなことに手を出しつつ、それぞれをこつこつやりとげるなんて、なかなかハードルが高い。

でも私には“みんなとワイワイするのが好き”、という特性があります。だから仲間(環境)と自分の性格を味方につけて、チームで物事を進めると、とてもうまくいきます。どうしても必要な一人での仕事は、信頼できるビジネスパートナーに叱咤激励してもらいます。

一方このパートナーは、自律性が高く、一人で仕事に没頭できる環境を好みます。人間として成熟した彼女は、自分の特性や優先順位を熟知しているから、自分がより心地よい環境を味方につけています。都会的でも静かな場所で、好きな音楽やガジェット(と小鳥)に囲まれ、緑と風を感じて暮らす。

一人で没頭できるよう、直接よりもオンラインのほうが効率の良い種類の仕事を選んでいくことで、彼女の可能性はどんどん広がっているようです。

彼女のように、自分の特性を意識できると、それに応じた環境を味方につけられる。より心地良い生き方が選択できる。

「自分学」の目的は、自分にとって心地良い居場所や生き方を作っていくこと。そのために使えるヒントを与えてくれるのが、「じぶん診断」なのです。

次回からは、いよいよ自分学の真髄、“私たちの価値観”について、考えていきます。

次回をお届けするときは、第7波、少しおさまっていますように・・・。落ち着かない日々ですが、皆さんどうか、ご安心、ご安全に、お過ごしくださいね。

Profile

島田恭子(しまだきょうこ)

精神保健学者。コンサル会社での人材育成を通して、心の健康の重要性を感じ、東京大学大学院にて予防医学とメンタルヘルスを学ぶ(保健学博士)。「人が、心豊かでその人らしく、健やかな人生を送れるように後押しすること」がライフワーク。一般社団法人ココロバランス研究所代表。

https://linktr.ee/kokorobalance

Instagram @kokorobalance

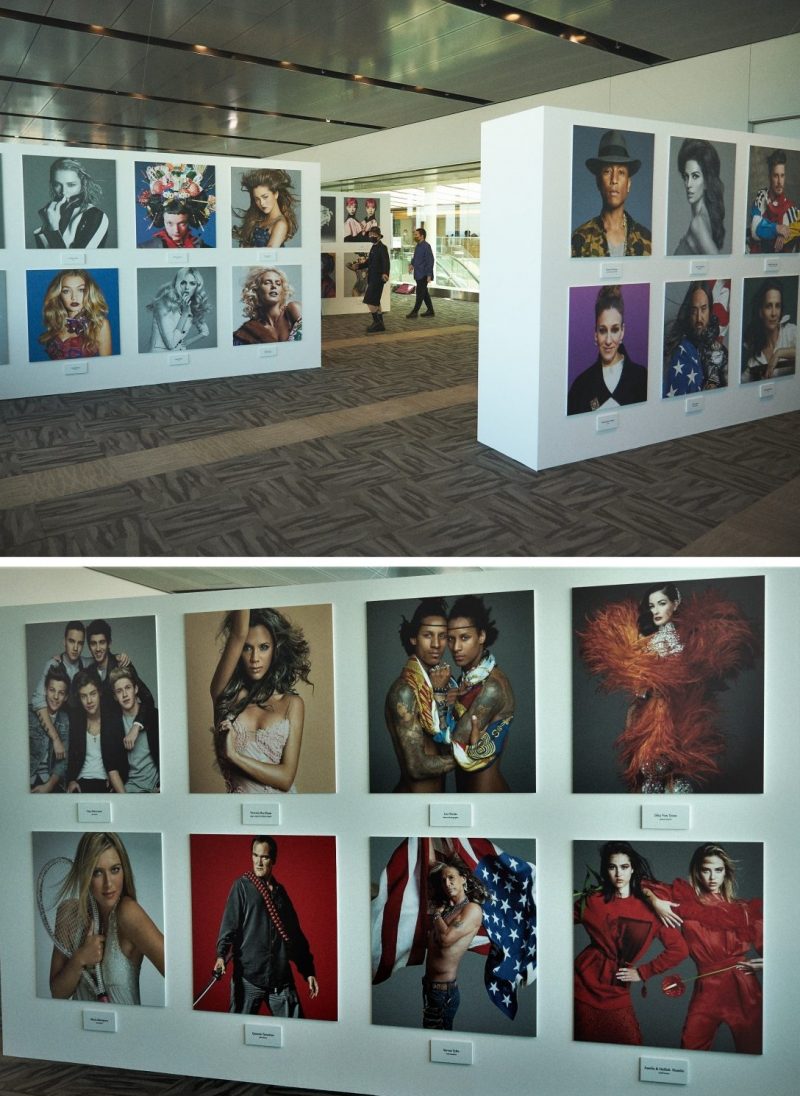

写真だからできること。ポートレートに託されたメッセージとは?【写真家 宮本直孝のIt’s My Story】

多くの人が行き交う東京・表参道駅のコンコースを舞台に、社会的なメッセージを託した写真展をライフワークとして続けている写真家の宮本直孝さん。

ベネトンの広告シリーズなどで知られる世界的に著名な写真家、オリビエーロ・トスカーニに師事したのち帰国。

一流の写真とは何かーーを追い求めながら、たどり着いた今の想いとは?

圧倒的なパワーを放つポートレート写真を通して、独自の活動を続ける原動力について迫ります。

泣き出す瞬間をとらえた、心揺さぶられる撮影での一コマ

「STOP WAR」と手書きしたボードを掲げて泣き出しそうな表情の女性、平和の象徴である鳩の絵を持ち、静かに怒りを表す人ーー。

去る2022年4月、東京メトロ表参道駅のコンコースで、日本在住のウクライナ人23名のポートレート写真展『STAND WITH UKRAINE』を行った写真家、宮本直孝さん。

観る者の心に強く訴えかけてくる、被写体の内面をも切り取ったような写真に、多くの人が足を止め、目を奪われ、話題となりました。

「これまで何度かオープンスペースで写真展をしてきましたが、撮っていてここまで心が動かされるような体験は初めてでしたね」と語る、宮本さん。

一人の女性のことが特に印象に残っているそう。

「最初は怒った顔をしていたんだけど、『Think about your family』といった途端、泣き出しそうになって懸命に涙をこらえる表情に変わったんです。通常、セッションを通してそのままの姿を切り取ることに徹し、感情移入せず客観的に向き合うのですが、さすがに心を揺さぶられました」

今回は、“デモに行くつもりで自分の思いを表現して”とリクエストし、一人ひとりがそれぞれの想いを抱えて参加。

民族衣装をまとったりプラカードを持ったりと、カメラの前で感情を隠さずに今の気持ちを表現してくれたといいます。

>>感情の起伏が激しい人や少ない人の特徴|上手にコントロールする方法とは

写真展『STAND WITH UKRAINE』より。

大変だったのは人選で、なかなか協力してくれる人が見つからず、知り合いのNGO団体を介してウクライナ大使館につながり、SNSでの募集を経て何とか人数が集まったのが納品の10日前。

「何度かあきらめようと思いましたが、逃げるのは好きじゃない。あと数日頑張れば、と自分を鼓舞して続けました。展示スペースの管理会社から、納品の締め切り前夜にコンプライアンス上の理由で7点ほど展示NGと言われたときは、さすがに心が折れて、中止しようかと迷いました。でも協力してくれたウクライナ人の想いを届けなくては、という使命感もあり、レタッチで修正して何とか開催にこぎつけました。」

何度も立ちはだかった厳しい壁を乗り越え、奇跡的に実現したという舞台裏を教えてくれました。

>>自己肯定感が低い子供の特徴や言動とは|注意すべき親の発言や行動

社会問題に切り込む、オープンスペースで続けてきた数々の写真展

宮本さんの写真展はテーマ選定から、人選、交渉、会場費などの費用も含め、すべて彼が一人で手掛ける自主企画。

ロンドンパラリンピックに合わせ2012年に開催した『ロンドンパラリンピック選手写真展』に始まり、2017年『母の日』(ダウン症の子供とその母親のポートレート)、2019年『いい夫婦の日』(アザやアルビノなど顔や身体に外見でわかる症状を持つ人とパートナーの肖像)、コロナ禍に見舞われた2020年には『医療従事者21名のポートレート展』を開催するなど、これまでも表参道駅構内のオープンスペースで、マイノリティや社会的な問題に切り込む企画を精力的に展開してきました。

その原動力はどこからくるのでしょうか?

「そもそもオープンスペースでの写真展の魅力に気付いたのは、自分のプロモーションとして始めたモデルたちのポートレート写真展『Cover Girls』からなんです」

2010年、スパイラルで行った写真展『Cover Girls』より。

きっかけは、自身のプロモーションでの経験から

写真展『Cover Girls』は、杏さんや山田優さん、SHIHOさんなど32人のカバーガールたちの普段は見せない素顔を切り取ったもので、同時に発売した写真集は売上の全額を国連世界食糧計画(WFP)に寄付するプロジェクトでした。

想定以上の評判となり、多くの人に観てもらったこともあり、それが『WFPチャリティ写真展 Fill the Cup with Hope』にもつながったのだそう。

「ただ、SNSで『きれいなだけじゃん』というつぶやきもあって。モデルではないいわゆる一般の人を素敵に撮ってやろうという気持ちになり、僕自身興味があったパラリンピックの選手に行きつきました」

そこから、メッセージ性を強めた宮本さんスタイルの写真展が出来上がっていったといいます。

>>愛してるよりも愛が伝わる愛情表現の言葉とは?伝え方も紹介

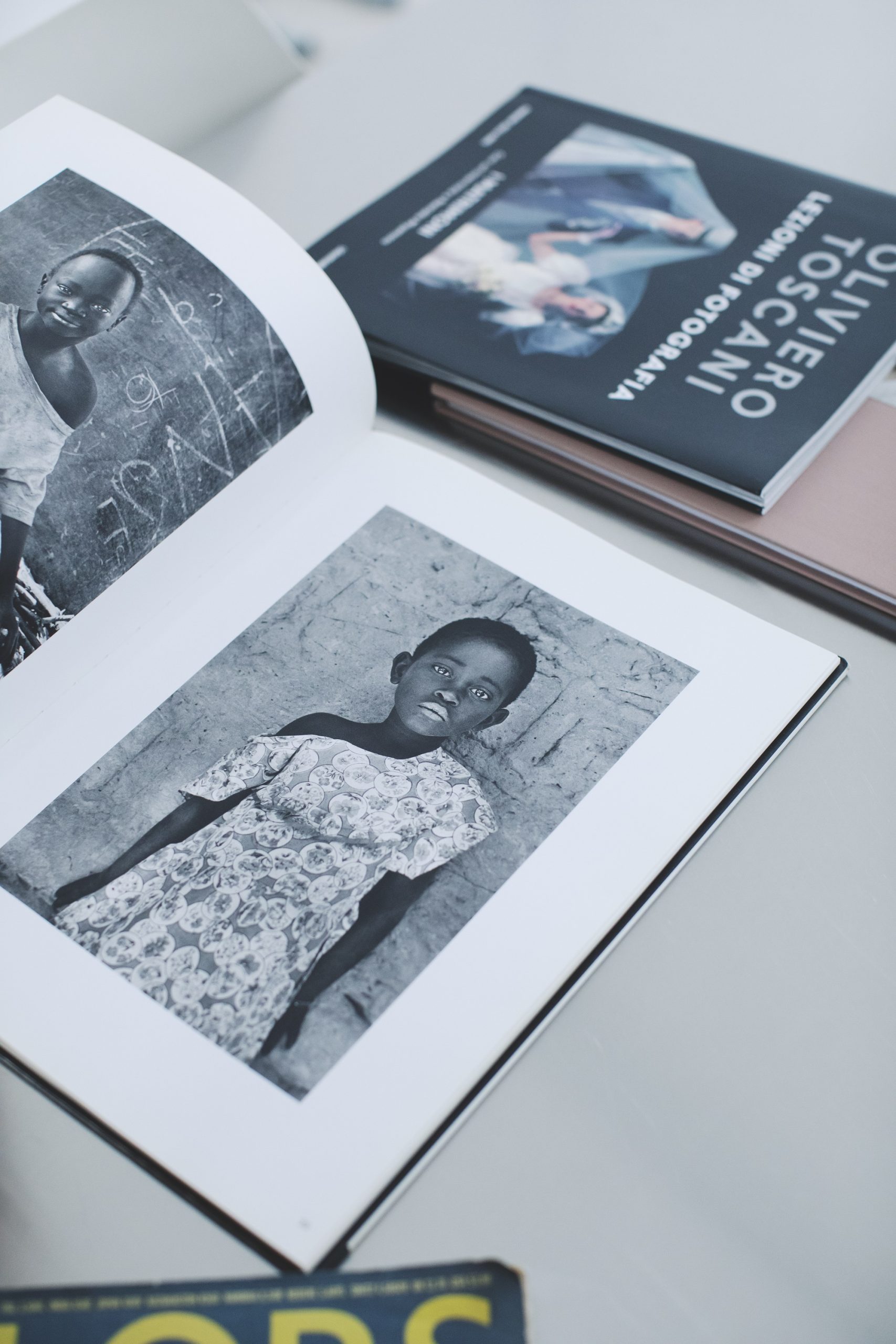

いい写真とは何か?について答えをもらえた、セバスチャン・サルガドの写真集『THE CHILDREN』。

師匠オリビエーロ・トスカーニから受け継いだもの、撮り続ける意味

ミニマルなポートレートでありながら、強烈なメッセージを伝えてくるインパクトある写真。

社会問題の提起は、宮本さんが渡伊し師事した写真家オリビエーロ・トスカーニから受け継いだスピリットを感じます。

「トスカーナの彼の家に住み込み、朝から晩まで一緒の濃厚な日々を過ごしましたが、本当にさまざまな経験をしました」

HIVや人種差別、戦争、死刑制度などの社会問題をテーマにした広告写真を撮り続けていた師匠と行動を共にした日々が、あっと目を引くような発想力や、ゼロから精力的に動く活力の源になっている様子。

そして、ここまで被写体と向き合い、写真展を続けてきた道のりは、宮本さんにとって「一流の写真とは何か?」その答えをずっと探し続けてきた葛藤の時間でもあるのです。

「世界トップ30人の写真家とその下のグループとの違いは何だろう?と、ずっと考えていて。ある日テレビで流れていたセバスチャン・サルガドの写真展の子供の写真を見て気付いたんです。これだ!って」

それは、難民キャンプやスラム街の子供たちのポートレートで、相当につらい経験をしてきた彼らから感じる“知的さ”に目が釘付けになったのだとか。

彼らと向き合い、その内面を覗き、見過ごさず、温かく、真剣に、真摯に。そうしてこそ見えてくる本質であり、真実。

「彼らの奥底にあるその部分を引き出し、すくい取るーー。これがいい写真なんだなと自分のなかで腑に落ちたんです」

>>【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法

自身が納得できる“一流の写真”を追い求めて、人と向き合いシャッターを切る宮本さん。

「歳を重ねたからか、こんなことやって何の意味があるんだろう、と正直むなしくこともあるんですが、一つだけやりたいテーマがあるんですよ」と教えてくれました。

それは、緩和ケアの患者さんと向き合うこと。

「仕事で知り合った代理店の女性に、死が近い父親を撮ってほしいと頼まれたことがあるんです。やはり苦しい表情をされていて、正直、うーん、撮れたかな、と思って最後に家族のために『笑顔をください』って言ったら、泣き出してしまったんです」

「笑顔をください」が引き金になって、あふれ出した彼の感情。

それは、表面からは見えないところに包み込まれていた、言葉にならない真実。

「コロナ禍でしばらくは難しそうだけど、必ず誰もが通る死というものについて、向き合ってみたい」という想いにつながりました。

「僕のやっていることは、全部思いつきですよ」と笑う宮本さんですが、その行動力は簡単に真似ることはできません。

これからも独自のテーマを見つけ、人と向き合い、その人だけが持つ真実を写真にという形にして人々に伝えていくー-宮本さんのライフワークは続きます。

リアリティのある美しいポートレート写真は、静謐でありながら雄弁。

いつかまた街のどこかで見かけたら、その前で立ち止まり、写真が語りかけてくる真実の物語に、どうぞ耳を澄ませてみてください。

profile

宮本直孝(みやもとなおたか)

写真家。ファッションフォトグラファーを目指し、1990~91年、イタリアの世界的な写真家、オリビエーロ・トスカーニに師事。帰国後、雑誌・広告等で活躍。

2010年スパイラルで開催した写真展『Cover Girls』をきっかけに、オープンスペースでの写真展を企画。

2012年『ロンドンパラリンピック選手写真展』 、2016年『Portraits of Refugees in Japan‐難民はここにいます。』 、2017年『母の日 – I’m a mother of a child with Down syndrome』、2019年『11月22日はいい夫婦の日』、2020年『医療従事者ポートレート』などを表参道のコンコースで開催する。

自分の人生に対してオーナーシップを持つ。

それが他者理解につながるから【ゲスト 井上英之さん / 編集長インタビュー 02】

Humming 編集長 永野舞麻が、知りたいこと、気になること、会いたいひとにフォーカス。「スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版」共同発起人の井上英之さんのインタビュー第二回目は、井上さんが携わる“マイプロジェクト”について、そして社会起業家の育成についてお話を伺いました。

“やってみる機会”を自分にあげる

― 前回、社会を変えていくためには、個人個人がまず自分のことを知っていくことが大事、というお話を伺いました。そのために、いのさん(井上さん)が行っているのが「マイプロジェクト」という学びの手法ですね。これはどういったものなのでしょうか?

「最初は、慶応大学湘南藤沢キャンパス(SFC)で学生たちに取り組んでもらっていたものでした。現在は、例えば、カタリバというNPOの主催で高校生向けに『全国高校生マイプロジェクトアワード』として展開するなど、若者たちをはじめ、地域の人たちやママたち、企業や自治体の人たちまで、全国に広がっています。『全国高校生マイプロアワード」では、今年は、366校、約17000人のエントリー、マイプロ実施者数は約7万人だったそうです。

まずは、何でもいいんです、自分がずっとやってみたかったこと、今、気になることをプロジェクトの形にしてもらう。身近にある気になることでいい。世の中や地域のことでもいい。それを“やってみる機会”を自分にあげる。

そのプロセスで、いろんな自分に出会い、気付きます。何より、他者にも出会っていきます。実際の経験のなかから、自分が本当に欲しい未来は、こういうことだったんだと気付いて、プロジェクトを変更することもよくあります。やってみるなかから、やり方も進化していきます。

『マイプロジェクト』は、プロジェクトそのものの成功だけが目的ではありません。プロジェクトを通じて、自己理解を深め、そこから他者や社会への理解をすすめ、自分の人生や社会に対して、地に足のついたオーナーシップを感じ取ってもらう。

前回もお話したとおり、プロジェクトを始めると、誰もが必ず転びます。そんなプロセスをメンバーで定期的にシェアしあいます。話をしてみると、必要なリソースや情報を、他の人が持っているかもしれないし、誰かの問いかけで、新しい理解や大切な気付きも生まれます。何より、そんなそれぞれの背景や紆余曲折を知ってくれている、大切な「場」が生まれます。

『ソーシャルイノベーション』は、自分の日常にその縮図があることに気付くことがとても大切です。どんな身近なことを扱ったプロジェクトでも、そこには“代表性”があるんですよね。たとえば親子関係に悩む人は、世界にすごい数いますよね。新しい方法を見つけたら、世界を変えられるかもしれない。変化の可能性って、僕たちの足元にあるんです」

「実現したい未来」に投資する考え方

― いのさんは、対学生だけでなく、「ソーシャルベンチャー・パートナーズ東京」という団体で、社会起業家の育成も行っていますが、こちらについても詳しく教えてください。

「2003年頃に僕が始めたソーシャルベンチャー・パートナーズ(SVP)東京という団体では、社会にイノベーションを生み出そうというプロジェクトや団体に投資をしています。集まった人たちがパートナー(会員)として集まり、お金の投資に加えて、自分のスキルや経験を通じた“時間”の貢献をしています。そして、毎年、投資先を公募して決定をするのですが、その選考方法がちょっと変わっています。

まず、書類選考を通過した団体とは、SVPのメンバーのうち、この時点で応援したい人たちがチームとなって、2次選考に向けて一緒に準備を進めます。いったん、選考する側が味方になって、協働してみる。ここで、やってみるなかから互いの理解をすすめます。また、チームに入ったメンバーは、どうしたら、他のSVPのメンバーたちを動かすことができるか真剣に考えます。そして、その後の2次選考では、プレゼンの後、全メンバーによる投資先決定の投票をします。

その投票には2種類の票があります。『S票』と『V票』です。S票は、「投資してもいいと思うよ、でも、自分は、実際の協働チームには入れない」(お金だけ)という票で、V票は、「投資に賛成するし、協働チームに入ります」(お金とコミットメント)という意思表示です。そして、S票が何票あっても、一定数以上のV票がないと正式な投資先になれないことになっています。大切なことを動かすには、温度のある当事者が必要ですよね。この投票は、主観というものの存在を、客観的に扱っていく一つのやり方だと考えています。

この投資のいちばんのリターンは、客観情報に加えて、自分の感じていることも大切にする練習と、欲しい未来のために、自分自身や周囲の人たち、組織、社会のなかにすでにあるキャピタル(資産)の活かし方なのかもしれません」

― 欧米では投資家たちが、貧困などの社会的な課題解決を考えている団体に対して資金を提供する「インパクトインベストメント」が活発ですが、日本ではあまり盛んではない印象でした。けれど今のお話を聞いていると、しっかりと取り組んでいる方たちがいるのですね。

「はい、課題はどの国でも多いですが、日本でも育ちつつあると思っています。

少し前の話になりますが、ろうの子供たちのフリースクールを運営していたSVPの投資・協働先の団体が、学校法人として認可を受けて、私立の小学校を始める資金調達キャンペーンを行ったことがあります。必要な数千万が集まる素晴らしいプロジェクトになりました。

これをリードしていた、SVPのチームメンバーたちは、これを機に、その後に日本ファンドレイジング協会を立ち上げるなど、素晴らしい活躍をしています。制度や慣習の困難はあっても、それを一歩ずつ動かしている人たちは、増えていると実感しています」

― 素晴らしいですね。その一方で、社会的企業や活動する団体への投資は、一般の投資家側からみると「すぐに直接的なリターンを得ることは難しい」と考えられている面もあるようですが・・・。

「投資に対してリターンが少ないと、本当に言えるでしょうか。

まず、営利と非営利事業の違いは、大きくは一点だと思っています。直接の顧客に支払い能力があるかどうか。営利のビジネスですと、美味しいコーヒーを購入した人が、リターンとして直接にお金を支払う。それが、非営利が扱う多くの分野では、例えば、子どもや森林は、サービスを受ける顧客として、直接にお金を支払えない。その代わりに、彼らがハッピーになることで喜ぶ、『第二の顧客』と呼ばれる、寄付者や企業・財団、政府などがスポンサーになって支払う。森林が保全されるインパクトが、投資額に対して効果的であればよい投資となる。これって、視聴者がお金を払うわけではないテレビ局と、近いビジネスモデルですよね。インパクトでも資金を集めるという点では、一部のネット系の企業からヒントを学ぶ点があるのかもしれません」

自己理解は他者理解につながる

― いのさんはこれまでにもさまざまな活動をされてきましたが、『THE BIG ISSUE』のビッグイシュー基金で理事もされていたこともありますね。

「はい、この『ビッグイシュー』との関わりは、僕にとって貴重なものでした。これはホームレスの状態にある人たちが、路上での雑誌販売を通じて、自立に向かっていく事業です。彼らが、『ビッグイシュー』を駅前などで売ることで、2つの変化が始まります。

まずは経済的な収入です。毎月、一定数の雑誌が売れれば、部屋を借りる資金となり、住所が手に入ります。そうすれば、就職活動もぐっとしやすくなります。もう1つが人との関係性です。常連さんができたり、『いつもあなたがここで売ってるの見ているよ』と言ってくれる人が現れる。自分の人生に“目撃者”が誕生する。他者との関係性を失ってホームレスの状態になる人が多いのですが、世の中に居場所ができます。これは大変な変化です。

一方で、これを他地域に展開するなかで、うまくいく場合とそうでない場合があります。例えば、彼らを“支援する“とか”助けるべき“対象と見て、支援者マインドで取り組む場合は、うまくいかないようです。逆に、彼らを『駅前に店舗を持っている経営者なんですよ』と、一人ひとりをみて協働する場合、よりよい結果に近づきます。

実際、販売員たちで集まってもらい、『うまくいった売り方』の情報交換をしてもらうー-などすると、互いに教え合い、学び合える。“自分のやり方”も見つかる。マニュアルどおりにやらせようとするよりも、力を発揮し始めることがあります」

― つまり・・・「マイプロジェクト」で意見を交換している学生さんと同じことのようですね。

「そうですね。ホームレスという状況は、さまざまな課題が重なって起きている超複合課題なので、一概には言えないところもあります。けれどインタビューの1回目でもお話したとおり、大統領でなくてもスーパーヒーローでなくても、一人ひとりがこの世界の貴重なリソースであることを理解する。一人ひとりの力は大きい。そのことは社会を大きく変えます」

― いのさんが、何度もおっしゃっている「自分を知ると社会が変わる」ということですね。

「はい。自己理解は他者理解につながります。たとえば“寂しい”という気持ちがあったとして、それに蓋をしないで、“寂しい”と感じている自分に少し寄り添ってみてください。

“転職したばかりで新しい環境で”、“しかも引っ越しもして、知らない町に住んでいるし・・・”と理解を進めて、“この状況ならそう感じるよね”って、自分を責める前に理解を示してみる。そうすると、同じような寂しさを持った人のことも理解できるし、つながることもできる。さらには、海外から移住した人たちの気持ち、職場における女性や、マイノリティの人の気持ちもぐっと高い画素数で見えるようになる。自分への理解を進めることで、自分自身の代表性や、世界とのつながりに気付くこともできるんです」

― 他者の気持ちを思いやるためには、自分から湧き上がるものを無視せず、きちんと見つめることが必要なんですね。2回にわたり、とても大切なお話をありがとうございました!

俳優・小林涼子さんが目指す明るい都市型農業。

サステナブルな食物生産の営みとは?

国内初の屋外型アクアポニックス栽培を行うAGRIKO FARM。俳優の小林涼子さんが生まれ育った東京・桜新町で開園した農福連携ファームです。農業を通して出合った新たな価値観や、今後の展望を聞きました。

いつでもリフレッシュできる癒しの場

魚が泳ぐ水槽の上で野菜が育つ循環型のアクアポニックス栽培。屋外だからこその良さと、栽培の難しさを感じているといいます。

アクアポニックス栽培の循環システム。

「ファームが完成したとき、青空の下、水が流れる音や魚が泳ぐ姿、心地よい風、美しい緑にとても癒されました。アクアポニックス栽培は主に閉鎖型の循環環境で行われるものなので、屋外で取り組むと一筋縄ではいきません。それでも自分が生まれ育った東京、世田谷区でファームを開園したかったこと、水族館であり植物園でもあるようなアクアポニックス栽培を行うこの場所を都会のオアシスにしたいという思いを優先しました」

農福連携でつくる食と人の未来。

SDGs17項目フルコミットの農園「AGRIKO FARM」

2022年4月、東京・桜新町に、SDGs17項目フルコミットの循環型屋上ファーム「AGRIKO FARM」が誕生。都心の屋上で育まれるのは誰にもやさしい農業です。このファームを手がける俳優の小林涼子さんが注力する「農福連携」についてお話を伺いました。

美味しい食を未来につなぐ!

「AGRIKO FARM」を案内してくださった小林涼子さん。

俳優業の傍ら、2014年から家族とともに新潟県の田んぼで稲作のお手伝いを続けていた小林さん。昨年ご家族が体調を崩し、農業が出来なくなったことをきっかけにある思いが芽生えます。

「思い返すと父が食育に熱心だったので、子供のころから潮干狩りに行ったり、果物狩りに行くなど“食”の楽しさを知る機会に恵まれていたと思います。今も、稲作だけでなく、いちご狩りには年2回以上行っています。昨年家族が体調を崩したとき、美味しいものを毎日食べられることが当たり前ではないとハッとしたんです。老化や病気で身体がうまく動かなくなり、農業を続けられなくなったとき、美味しいものを食べられなくなってしまうことに不安を覚え、株式会社AGRIKOを設立し、AGRIKO FARMを開園するきっかけになりました」

起業の準備期間中も俳優として出演作が続き、多忙な日々を過ごすなか、それでも起業に至った原動力は何だったのでしょう。

「もともと、大の食いしん坊なので美味しい食べものがなくなってしまうという不安感はやはり大きかったです。家族や身近な友人、そしてこれまでの仕事を通して出会った方々が私以上に一生懸命活動を応援してくださるので、私も頑張ろうと胸が熱くなり、背中を押していただきました。

アグリカルチャーは子供が継いでいく文化が根付いていましたが、今は新規就農者の数も減り、途絶えてしまうことも少なくありません。それならば、私たちが子供となって次の世代に継いでいこうという思いから、社名は農業(アグリカルチャー)+『子』でAGRIKO(アグリコ)と命名。高齢になっても、障がいがある方でも無理なく続けられるバリアフリーな農業とは何かを模索するなかで、出合ったのが『農福連携』という言葉です」

AGRIKO FARMの最大の特徴は、この農福連携農園であること。「農福連携」とは農業と福祉が連携し、障がいのある方々の農業分野での活躍を通して、農業経営の発展とともに、障がい者の自信や生きがいを創出し、社会参画を実現する取り組み(農林水産省HPより)。小林さんは農林水産省認定の人材育成プログラムを受講し、農福連携技術支援者の資格を取得。

「従来は農業者が福祉事業者を雇うことが多かったのですが、私たちは企業様の障がい者雇用の一環として農福連携を進めています。そうすることで、障がい者の方々は工賃ではなく、企業の社員として安定的な雇用と賃金が受け取れます。現在は株式会社プレミアムウォーターホールディングスの障がい者雇用の方々が、ファームで働いてくださっています。ファームにはカメラを設置していつでも様子を確認できるオペレーションに。植物の育成状況や魚の様子を観察したり、ファームとのコミュニケーションができるので、企業様も障がい者の方々にとっても安心できる環境づくりを大切にしています」

アクアポニックス栽培が、持続可能な農業を可能にする

思い描く道へ。自分のチカラで切り拓く人生を【女優 中西悠綺のIt’s My Story】

世界で活躍する女優を夢見て、中国に渡った中西悠綺さん。現地の演劇大学に入学するも、何のつてもなく、映画の制作会社を一人でまわってチャンスを探す日々ーー。そんな中西さんの情熱が伝わったのか、中国での初仕事が映画の主演! しかも日本人女優が中国映画で主演を務めるのは前例のない快挙です。女優を目指すきっかけや、なぜ世界のなかで中国を選んだのか。これまでのキャリアと今後の展望を聞きました。

3分で診断できる「私ってどんな人?」【島田恭子の自分学 vol.02】

最近よく耳にする「ウェルビーイング」という言葉。「よりよく生きる」ために、私たちは自分のために何ができるでしょうか。他の誰でもない、自分のために、自分らしく生きて、自分自身が幸せを実感できる毎日へ。この連載では、予防精神医学者の島田恭子さんに、自分軸でモノゴトを進めていく人生を送るために学びたい「自分学」について教えていただきます。

今あるものをありがたいと思えたら

皆さんこんにちは。

日々“健やかで、心豊かな人生を送るために必要なこと”について研究している島田恭子です。

毎日毎日、本当に暑いですね。私が以前に住んでいた鹿児島の真夏よりも、最近の東京のほうが数段ホットな気がします。温暖化のせい? それとも歳とともに、自分の限界点が低くなってきたせいでしょうか?

でも実は私、暑いの嫌いじゃないんです。ギラギラ太陽の下、水をがぶがぶと飲みながら「いやー暑いね、アツい!!」と言いながら、汗だくになっているの、結構好きです。

なぜ好きなのか?

その理由はただ一つ。

暑ければ暑いほど、そのあとの快感が爆増するからです。

冷たいシャワーで汗を流す喜び。エアコンの効いた空間に入ったときのありがたさ。冷たいスイカの美味しさ。

「気持ちいぃ~」「涼しい~~」「最高~」と感じられるのは、その前に「うぅー、暑い・・・」があるゆえの喜びですよね。

このメカニズム、私の研究領域でも同じことがあると気付きました。

たとえば「漸近的筋弛緩法」というもの。

これは心がストレスで凝り固まっているときに、ほぐしやすい“体”のほうにアプローチする療法なのですが、これがまさに同じ原理です。

筋肉をいったん “ぎゅーっ”と縮こませることで、そのあとの弛緩状態を効果的につくり出す。まさに「炎天下からの冷たいシャワー」と同じですね。

考えてみればいろんなことが当たり前すぎて、今あるもの、持っているものになかなか気付けない私たち。戦争が起きたことで平和の尊さに気付く。病気になって健康のありがたさが身に染みる。激アツだからこそ、エアコンもシャワーもめちゃくちゃありがたい存在になる・・・。この日差しに眉をしかめたくなるけれど、私たちには、スイカもエアコンもうちわもシャワーもかき氷も冷たいビールもあるじゃないか!

今あるものをありがたい、と思えたらいいんだ・・・と、暑さで朦朧としながら、考えた午後でした。

さてさて、前置きが長くなりました。

先月から始まった“自分学”。

ついつい「わりといい子ちゃん」を目指してしまいがちな私たち女性の思考を解き明かし、「ねば」から「したい」の人生にシフトチェンジするのを応援するシリーズ連載です。

前回の記事は、「自分を知ることはなぜ大事なの?」というお話でした。

私たちはそれぞれの立場でいろんな人に関わって生きているから、どうしても“しがらみ”が四方八方から、つたのようにのびてきて、がんじがらめになっています。

長らくそれに慣れてしまい「ホントに自分のしたいこと」を言えないどころか、自分でもわからなくなってさえいる今日この頃。だから自分を知り、自分について考え、「これでいいんだ」と今の自分に価値をおいたり、自分を少しだけアップデートしたり。そんなことを考えるきっかけになるといいな、と思っています。

占いより当たる!? 3分でできるじぶん診断

まずは気軽に自分を知る方法から見ていきましょう。

突然ですが、あなたは占い、お好きですか? 占い師さんに、自分の性格をズバリ言い当てられて、ドキッとしたことありますか?

今回はちまたの占いより信憑性のある、じぶん診断をご紹介します。心理学研究の結果、私たちの性格はこれからご紹介する5つの言葉で表わされることがわかっています。

とりあえずやってみましょう!

これからとてもかんたんな10の質問をします。

考えこまずに、あなたにとって一番しっくりくる答えを、直感で選んでみてください。携帯のメモ機能や手帳など、何かにメモしてあとで見返せるものをご用意くださいね。

これから2問ひと区切りで、5つのボックスが出てきます。ボックスごとにあなたの点数を合計したものをメモっておきましょう。それではスタート!

質問1:しっかりしていて自分に厳しいと思う。

まったく違う(1点)

おおよそ違う(2点)

少し違う(3点)

どちらでもない(4点)

少しそう思う(5点)

まあまあそう思う(6点)

強くそう思う(7点)

質問2:だらしなく、うっかりしていると思う。

まったく違う(7点)

おおよそ違う(6点)

少し違う(5点)

どちらでもない(4点)

少しそう思う(3点)

まあまあそう思う(2点)

強くそう思う(1点)

※質問1と質問2の合計点数 = あなたのマジメ度得点

質問3:新しいことが好きで、変わった考えをもつと思う。

まったく違う(1点)

おおよそ違う(2点)

少し違う(3点)

どちらでもない(4点)

少しそう思う(5点)

まあまあそう思う(6点)

強くそう思う(7点)

質問4:発想力に欠けた、平凡な人間だと思う。

まったく違う(7点)

おおよそ違う(6点)

少し違う(5点)

どちらでもない(4点)

少しそう思う(3点)

まあまあそう思う(2点)

強くそう思う(1点)

※質問3と質問4の合計点数 = あなたの新しもの好き度得点

質問5:活発で、社交的だと思う。

まったく違う(1点)

おおよそ違う(2点)

少し違う(3点)

どちらでもない(4点)

少しそう思う(5点)

まあまあそう思う(6点)

強くそう思う(7点)

質問6:ひかえめで、おとなしいと思う。

まったく違う(7点)

おおよそ違う(6点)

少し違う(5点)

どちらでもない(4点)

少しそう思う(3点)

まあまあそう思う(2点)

強くそう思う(1点)

※質問5と質問6の合計点数 = あなたの陽キャ度得点

質問7:人に気をつかう、やさしい人間だと思う。

まったく違う(1点)

おおよそ違う(2点)

少し違う(3点)

どちらでもない(4点)

少しそう思う(5点)

まあまあそう思う(6点)

強くそう思う(7点)

質問8:他人に不満をもち、もめごとを起こしやすいと思う。

まったく違う(7点)

おおよそ違う(6点)

少し違う(5点)

どちらでもない(4点)

少しそう思う(3点)

まあまあそう思う(2点)

強くそう思う(1点)

※質問7と質問8の合計点数 = あなたの優しさ度得点

質問9:冷静で、気分が安定していると思う。

まったく違う(1点)

おおよそ違う(2点)

少し違う(3点)

どちらでもない(4点)

少しそう思う(5点)

まあまあそう思う(6点)

強くそう思う(7点)

質問10:心配性でうろたえやすいと思う。

まったく違う(7点)

おおよそ違う(6点)

少し違う(5点)

どちらでもない(4点)

少しそう思う(3点)

まあまあそう思う(2点)

強くそう思う(1点)

※質問9と質問10の合計点数 = あなたのおだやか度得点

いかがでしたか? どれが高くて、どれが低いでしょうか?

今あなたの手元には、下の表のような5つの得点が並んでいるでしょう。

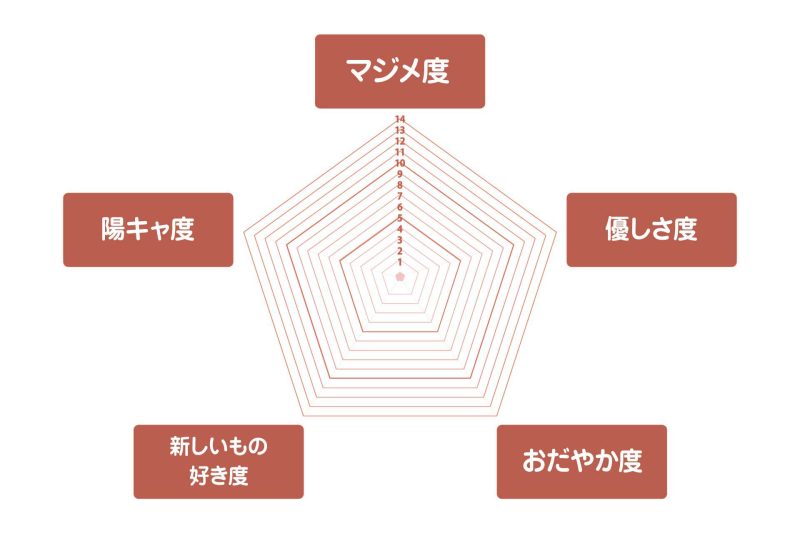

手帳などに下のような簡単なレーダーチャートを作って、自分の5つの点数を入れてみてもいいですね。

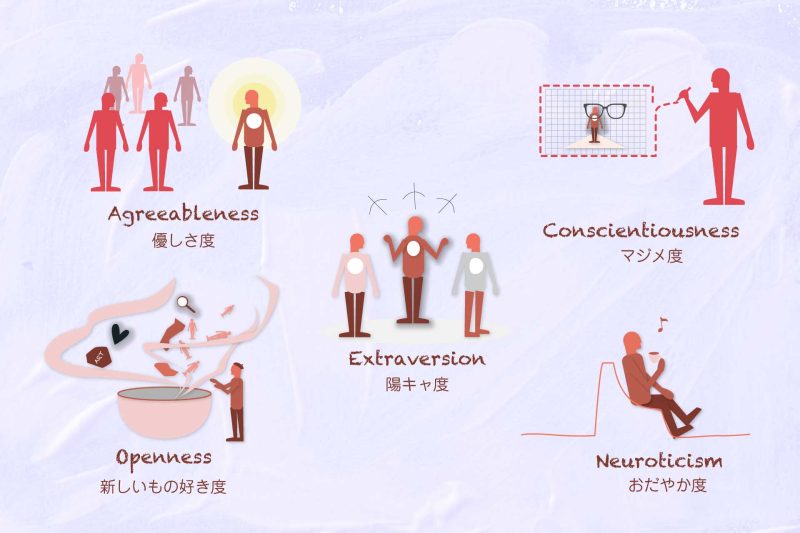

Illustration = Mizue Someya @kokorobalance.lab

最近本屋さんやセミナーなどで、“性格特性”とか“ビッグファイブ”という言葉を目にすることがあるかもしれません。

私たちの性格を科学的に見える化するものは他にもありますが、今回はこの5つの言葉で見ていくことにしましょう。

(研究では質問や評価のしかたが厳しく決まっているのですが、ここでは分かりやすさ優先です)

Illustration = Mizue Someya @kokorobalance.lab

私たちの性格は

・マジメ度

・新しもの好き度

・陽キャ度

・優しさ度

・おだやか度

がどれくらいかによって形づくられると言われています。

どれも何となく、点数が高い方がいい性格のように思いませんか?

でも実は、どれも“高いから良い、低いから悪い”ということはなく、いい面あり、悪い面あり、なのです。

Illustration = Mizue Someya @kokorobalance.lab

例えば、「マジメ度」が高いことは、勤勉で物事を誠実に対応できるから、仕事や学業で成功するし、健康にも気遣うから長生きする人が多い、というデータがあります。その一方で、度が過ぎると融通が利かず完全主義で自分を苦しめてしまうことにもつながりかねません。

「陽キャ度」だって、活発でポジティブなのはいいのですが、あまりに外向性が高過ぎると、常に強い刺激を求め、いろんな方向に手を広げ過ぎて、窮地に陥いることだってあります。陰キャな方が、一人でコツコツ集中する仕事には向いている、ということもありますよね。

そして「おだやか度」の点数が高い方。きっと気分の浮き沈みが少なく情緒が安定していているから、おおらかで通常のストレスは少な目でしょう。これだけ聞くと良さそうですが、あまりに低すぎると、不安や怖れといった“ネガティブ感情”を持ちづらいので、危機感が少なく、トラブルや有事の際には乗り遅れてしまう危険性が出てきます(それは大変ですね)。

自分の望む人生のために、「じぶん診断」を活用する

このように、「どの得点がどのくらいであれば良い/悪い」ということはないし、「まわりと比べて、私はどのくらい・・・」と比較するのもあまり意味がありません。そもそも私たちの性格は、だいたい半分くらいが生まれもったものであり、残りの半分は、環境や歳を取るにつれて、少しずつ変わっていくと言われています。

今日の結果も、数年後には変わっている可能性だって十分あるでしょう。しかも朗報なのは、無理に変えようとしなくても、歳を経て(だいたい50歳をすぎる頃に)、より自分の望む方向に収束してくる、つまり、“なるようになっていく”、ことを示す研究もあるんですよ。

じゃあこの「じぶん診断」、どのように使っていくのが良いでしょうか。

それは、「人生のさまざまな段階や人との関係で、自分の特性がどんなふうに影響するのか、特性に合った環境はどんなものかを検討する“ものさし”にしていく」ことです。

例えば自分の特性をきちんと知って、それに合った仕事選びやパートナー選択、人生設計をしていくことは、自分がより心地よく、望む人生を送ることにつながります。また、自分の特性を尊重するべく、たまのお休みなら友達に誘われても一人で静かに過ごす選択肢をとることもできます。さらには自分の望む人生を叶えるために、現在の特性を把握したうえで少し軌道修正する必要がある場合に、有効な指標として活用できるでしょう。

本来であれば、皆さん一人ひとりの特性や組み合わせ状況に応じた対処法や具体的な活用法を一緒に分析していきたいところです。が、膨大なスペースが必要なため、残念ながらここではご紹介しきれません(今後、私共の研究所にて、活用できるコンテンツをご案内しますので、どうぞご期待ください)。

この連載では、「ふーん、わたしはこんな性格なのね」で終わりにするのではなく、この結果をうまく活用し、より良く生きるヒントを得ていただきたいと思っています。

そこで次回は、ちょっと軌道修正したい場合のヒントについて、一緒に考えることにしましょう。

暑い日が続きますが、みなさまどうぞご自愛くださいね。

※次回予告

「わたしの性格を知る」←今回はココ

「変えたいところがあるときのヒント」←次回(連載3回目)

「わたしの価値観」←次々回(連載4回目)

と続きます。

本を軸に広がる未来。進化する文化発信地を創る【森岡書店 店主 森岡督行のIt’s My Story】

「一冊の本を売る本屋」をコンセプトに、2015年5月に銀座にオープンして話題を集めた森岡書店は今年で早7年目。一度は撤退も考えたというコロナ禍の厳しい状況を経て、さらに人が集う文化発信地として進化を続けています。絵本の制作やスイーツの開発・販売など次々と楽しいプロジェクトを手掛ける店主の森岡督行さんが大事にしていることとは?

マイナスをプラスに転じさせる。車いすアイドルのポジティブ思考【ゲスト 猪狩ともかさん / 編集長インタビュー】

Humming 編集長永野 舞麻(ながの まあさ)

が、知りたいこと、気になること、会いたいひとにフォーカス。今回は、アイドルグループ「仮面女子」で活躍する猪狩ともかさん。不慮の事故により車いす生活を送るなかで、現在に至るまでの葛藤、日々をポジティブに生きるための心の持ち方などについて伺いました。

Special Interview ———

猪狩ともかさん

アイドルグループのリーダーとして活躍していた猪狩さんは2018年の春、26歳のときに、強風で倒れてきた数百キロの看板の下敷きになるという惨事に見舞われました。脊髄損傷を負って両下肢完全麻痺と診断されるも、壮絶なリハビリを経て、車いすに乗りこなしてステージにカムバック。その奇跡は多くのメディアで取り上げられました。

復帰後は、東京都から「パラ応援大使」「東京2020パラリンピックの成功とバリアフリー推進に向けた懇談会」のメンバーを務めたほか、Eテレの「ハートネットTV」にも出演。さらにYouTube配信、作詞などにも精力的に取り組んでいます。その強く前向きな姿は、たくさんの人に勇気と元気をもたらしています。

思い出を振り返ることはあっても、後ろは振り向かない

– 猪狩さんが苦難を乗り越える支えとなったのは、ご家族の力も大きかったことと思います。幼少期はどのような子供でしたか?

「子供のころは毎年必ず、家族で海水浴に行ったり、母が大ファンだった埼玉西武ライオンズの試合を球場で観戦したりと、一緒に過ごすことの多い仲の良い家庭環境で育ちました。私自身はモーニング娘。に夢中になり、歌やダンスが大好きで、すでに小学生のときにはアイドルになりたくて、オーディションにも挑戦しました。でも、残念ながら落ちてしまって、アイドルになるという夢は封印したんです」

ー それでも結果、アイドルになる夢を叶えたわけですね! そこからデビューまでの経緯は?

「高校卒業後は4年制の管理栄養士の専門学校に進学して、就職活動も励まないと・・・と思っていたんです。でもこの時期に、かつて憧れていたモーニング娘。の存在、そして、自分のなかにあった“アイドルになりたい”という思いが再び沸々と湧き上がってきて。もう自分の気持ちに嘘をつけず、勇気を出して現在の事務所のオーディションを受けることにしました。

プライベートでは積極的に街に出て、カフェを巡ったりも。

結果的に合格し、その後は研修生としての長い下積みなどを経て、『仮面女子』のメンバーになることができました。本格的にアイドルを目指したのが22歳と、他の人より遅いスタートだったからこそ、とにかく頑張らねばと無我夢中の毎日でしたね。アイドルという仕事は歌やダンスが楽しいのはもちろん、観てくれる誰かの活力になれるのが最高にうれしいし、やりがいも大きいです」

ー そんな充実した日々が、不慮の事故に遭われて一変してしまいました。多くの苦難があったと思いますが、どのように新たな一歩を踏み出したのでしょうか?

「4年前の事故で、車いすの生活を余儀なくされたわけですが、直後は現実と悲しみが押し寄せてきて『あぁ、もう以前のようには踊れないんだなぁ』と。リハビリ中も『想像以上に体が動かなかったら、どうしよう』と、つい悲観的な方向に気持ちが行きがちで・・・。それでも、自ら『アイドルをやめる』という選択肢はありませんでした。

ただ、自分は続けたいと思っているけれど、メンバーや事務所のスタッフに対して『私はみんなのお荷物になっているかもしれない』と負い目を感じていました。でも、みんなが『ともかが帰ってくるまで、あなたの居場所をつくって待っているからね!』と言ってくれた。うれしくて胸がいっぱいになりました」

ー ご家族だけでなく、お仕事仲間の存在も支えですね。

「はい、そうなんです。でもー-実際に復帰してみたら、両手を使って車いすを動している私には仮面女子の売りである仮面を持ってダンスを踊ることができない。だから、必然的に私に合わせたフォーメーション、車いすありきの構成になるわけです。もともとポジティブな性格な私も、みんなを巻き込んでしまっているという紛れもない現実に落ち込みました。

事故で入院しているとき、私が『車いすのアイドルなんて、ニーズはないよね』とついネガティブな言葉を発してしまったことがあって。そしたら、それを聞いていた兄から『車いすに乗っていても、誰かを元気づけたり、希望になれるはずだよ!』と言われ、ハッとしたんです。それを思い出して、車いすを理由にいろいろなことを諦めるのだけはやめよう!と覚悟を決めました。そして、思い出を振り返ることはあっても、後ろは振り向かない。私が今いる場所は、今ここしかないと強く思うようになったんです。

その後は気持ちの浮き沈みが多少あっても、元来のポジティブな自分に戻っていきました。おかげで『事故に遭って良かったとは一生思えないけれど、新しい道が、明るい場所で良かった』と感じられるようになりました。

今考えれば、私の家族はみんな前向き! 例えば、作ったおかずの味が濃すぎたときも失敗と捉えず、白米が進んでいいね~!と褒めてくれるんです(笑)。そんな家族と過ごしてきたから、私は自然とマイナスをプラスに転換するクセが身についていたみたいです。家族には心から感謝しています」

困っている人が素直にSOSを発せる世の中にしたい

– 車いすを利用する生活だからこそわかったこと、見える現状と問題点があると思います。それを踏まえて、今後、積極的に取り組んでいきたいことはありますか?

「日本もバリアフリー化は進んでいるけれど、まだまだ不便な点が多いです。例えば、ホテルなども使いにくいポイントが意外とあります。障がいの種類はさまざまで、それぞれの人にとって使いやすさの基準は異なりますが、誰にとっても“ちょうどいい基準”が整備されて、ホテルだけでなくいろいろな場所やシーンで実際に採用されていくといいなと思います。

ファッションについても、車いすであることでの制約ー-ロングコートは着こなしづらかったり、白い服はタイヤの跡がついてしまうので選ばなくなってしまったりー-はありますが、生活に支障があるほど大きな問題ではありません。でも、もっとおしゃれを楽しんだり、選択肢を広げるために何かいい方法があるはずですよね。

こんなふうに、日頃感じている率直な意見や思いをSNSで発信すると、フォロワーさんたちから『気づかせてくれて、ありがとう!』という声をいただくことも多くて。人は“知らないものに対して対応できない”というのは当たり前です。私自身も事故に遭う前は、車いすに乗っている人を見かけても何もできませんでした。それはやっぱり、車いすや車いす利用者のことを知らなかったし、想像できなかったから。だからこそ、今は当事者という立場だからわかることを積極的に発信して、多くの人たちに情報を届けていけたらと思っています」

– 実際に街で車いすで移動している人に出会ったとき、私たちに何かできることはあるのでしょうか? アドバイスがあれば、教えてください。

野球ファン、特に埼玉西武ライオンズが好きな猪狩さん。子供のころから、球場に赴いて応援も。

「車いすで移動している自分が常に困っていてSOSを出しているかというと、そういうわけではありません。それに、車いす利用者でも全員が同じ助けを必要としているのではなく、必要なことは人それぞれ違うもの。なかには、そもそも助けを借りずに自力で頑張ることがリハビリになるケースもあります。だから、一概に手を貸すことがいいというわけではないのですが、当事者がSOSを気軽に発せられる世の中であってほしいなと思います。

私自身は声をかけてもらえたら素直にうれしい! 坂道では誰かに車いすを押してもらえたらな~と思うけれど、周りの見知らぬ方にお願いするのは気が引けるので、『何かお手伝いしましょうか?』と声をかけてもらえると本当に助かります」

前向きに生きていれば、きっと新しい道が開ける

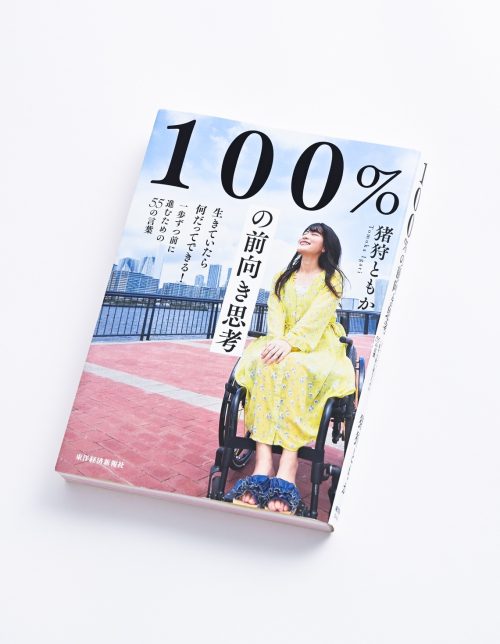

『100%の前向き思考—生きていたら何だってできる! 一歩ずつ前に進むための55の言葉』猪狩ともか 著/東洋経済新報社

– 2020年に刊行された著書『100%の前向き思考—生きていたら何だってできる! 一歩ずつ前に進むための55の言葉』で、一番伝えたかったことを教えてください。

「この本に込めたメッセージは『前を向いていれば、良いことがある』ということ。事実、私は新しい道を開くことができました。どん底まで落ちたときに、心身ともに無理をしてまで前向きを演じる必要はないけれど、やっぱり後ろ向きでいるより、前向きでいたほうが幸運なことや出会いを引き寄せることができると思います。

私自身、事故に遭って手術をしてから4ヵ月後にはもうステージに復帰できました。紆余曲折があったものの、事実を受け入れて以降は、早めに気持ちを切り替えて前を向き、リハビリに懸命に励んだことが良かったのだと思います。

この本のなかで、入院中に作成した“不幸中の幸いリスト”を紹介しました。最悪の事態でも、“良かったこと”を探し出して書き留め、リスト化していくんです。私の場合は『生きていた!』『手が自由』『通行人がすぐに救助してくれた』ーーといった具合に。不幸中の幸いリストを作っておくと、落ち込んだときに見返すごとに『私って案外、ラッキーだったかもしれない』『十分幸せだよね!』と、元気を取り戻せるんですよ」

東京パラリンピック聖火フェスティバルに参加した際の一枚。

– 人前に出る活動で顔と名前を知られる立場となると、余計な雑音や心無い言葉などが向けられ、それが耳に入ってきてしまう時代です。基本的にポジティブな性格の猪狩さんですが、他者の言動に傷つきそうになったときはどのように対処していますか?

「ズバリ、感情を吐き出すこと! 私はもともとブログを書いていましたが、それはあくまでも表向きなもので、本音をつづるときは、断然ノートに書く派です。特に事故に遭ってからは、記録しなきゃ、自分のリアルな言葉で思いを残さなきゃ・・・という一心で、可能な限りノートに書くようになりました。後になって見返すと『随分と、荒れていたな(笑)』と感じるくらい、感情的な言葉をバーッと連ねていたこともありました。

それでも自分のなかで消化できないことは、人に話すに限りますね。家族や友人と会話のキャッチボールをするなかで、相手から共感してもらえたり、『気にするなよ!』と励ましてもらえると心が軽くなっていきます。

でも、頻繁に、一方的に愚痴を話すだけだと、相手に負担をかけてしまいますよね。だから、毎回同じ相手には話さない、ストレスになるような話し方をしないなどの配慮は欠かせません(笑)。どうしても、人の批判に傷ついたときは『1のアンチの人より、9の応援してくれる人を思い出す』ようにして、自分を鼓舞しています」

Eテレの福祉情報番組「ハートネットTV」の2019~2021年度に放送されシリーズ〈パラマニア〉にも出演。

– さまざまなことにチャレンジしている猪狩さんが、これから叶えたい夢を教えてください。

「まずはもっともっと精力的に活動をして、『仮面女子』というグループを大きくしていきたいですね。そして、私自身のパフォーマンスも高めていき、『車いすに乗っていても、それを感じさせない、パワーがすごい!』と思ってもらえたらうれしいです。ソロ活動のほうではドラマで演技も見せたいですし、バラエティ番組にも出演したい。車いすに関することだけでなく、マルチに活躍したいと思っています。

そして、今後も世の中に向けて、微力ながら何か伝えていけたらと。例えば、アイドルグループのなかに障がいを持つ私が存在していること、そして活動する姿をお見せしていくことで、多くの人たちが『私たちの社会には障がいを持つ人が存在し、それは当たり前のこと』と思ってくれたらいいなと思います。

私はいつも『どんなときも、どこかで誰かが自分を見ている!』と信じています。そして、人生には良いことも悪いことも起こり得るし、みんな平等にそんな経験すると思っていて。だから、人が見ていないからとズルをしたり、自分だけが悲しい目に遭っていると卑屈になることだけは絶対に避けたいです。

車いすの生活になってからすごく感じていることなのですが、世の中は巡り巡っているなと。だから、自分が誰かに助けてもらったら、私自身も誰かを助けたい。そうやって、思いはつながっていくんだと信じています。そんな自分ができることの一つとして、アイドルとしての活動を継続していきたいと思っています。私がたくさんの人に支えられているように、歌やパフォーマンスで私が皆さんをを元気づけることができ、誰かの心の支えになれたら本望です」

ー 猪狩さんのポジティブ思考は、ファンだけでなく、多くの方々にパワーをもたらしていると思います。今後のご活躍も楽しみにしています! 貴重なお話をありがとうございました。

インタビューを終えて

猪狩さんのお話を聞いて、目に見える体の違いを持っていても、目に見えない気持ちのハードルを抱えていても、両方とも「その人が乗り越えて生きていく課題」という観点から見れば「障がい」が存在することことに気がつきました。

それが車いすに乗っている人にとっては段差であったり、内向き思考な人にとっては行く気になれないカレンダーの予定だったりする。一人ひとりが「これは自分自身にとって障がいだ」と思うものが目の前に現れたら、乗り越えるための努力が必要なのだと思いました。

どのような状況においても、お互いにお互いを思いやる気持ちで相手と接することが大切なのだと再確認しました。

そして、それぞれが自分の経験していることについて声をあげること。

人は自分の経験したことの無いことは、うまく想像できないし、気が付けないことも多々あります。経験者自身が言葉にしてくれたことで周りが気が付けることもたくさんあるので、自分の声なんて、と思わずに思いを声に出していくことの大切さを感じました。

また、お話の端々で、猪狩さんは、家族や周りの方たちからとても愛され、大切にされて育ってきたのだということが感じられました。お母様の、小さいころからの前向きな声がけこそが彼女のなかに深く強く根付いていて、今のご自身の前向き思考を作り出しているのだということがわかりました。

これからも、ますます幅広くご活躍されることを心から応援しています。

編集長 荻原正子

Profile

猪狩ともか(いがりともか)

アイドルグループ「仮面女子」のメンバー。1991年生まれ。埼玉県出身。2018年4月、強風で倒れてきた看板の下敷きになり、緊急手術を受けるも脊髄損傷を負い、下半身不随に。事故は数多くのニュースで取り上げられた。絶対安静の状態からリハビリを経て、2018年8月、車椅子に乗りながらアイドルとして復帰を果たす。東京オリンピック・パラリンピックでは東京都の「東京2020パラリンピックの成功とバリアフリー推進に向けた懇談会」メンバーとして活動し、「パラ応援大使」に任命も。著書『100%の前向き思考—生きていたら何だってできる! 一歩ずつ前に進むための55の言葉』(東洋経済新報社)は、老若男女の間で「生きる勇気をもらえる」と話題に。

ブログ https://profile.ameba.jp/ameba/igari-tomoka/

Twitter @igari_tomoka3

Instagram @igari_tomoka

YouTube いがともちゃんねる

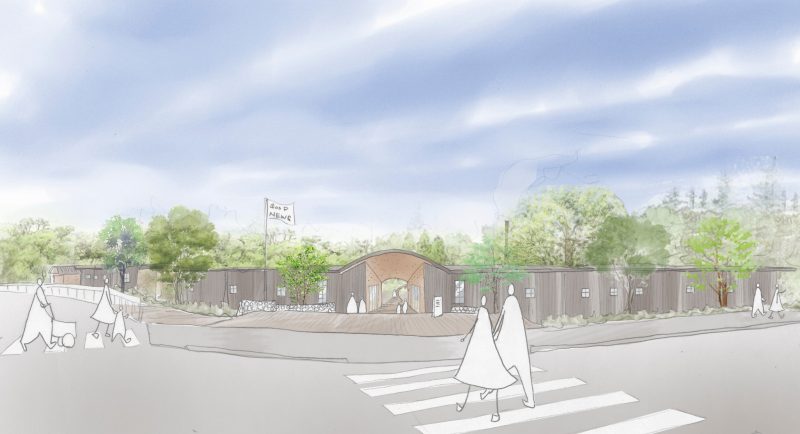

観光も農業も福祉も、みんながハッピーに!那須発“持続可能なまちづくり”プロジェクト

夏は避暑地として、冬はスキー客で賑わうリゾート地、栃木県の那須。自然豊かな人気エリアにこの7月、森との共生をキーワードに掲げる「持続可能なまち」がグランドオープンします。食をテーマにあらゆる社会課題を解決するというその一大プロジェクトとは?

美味しさと幸せを増幅させるスイーツのチカラ

那須の新銘菓「バターのいとこ」をご存じでしょうか? 店舗では開店早々に売り切れてしまうこともあるという人気スイーツ。「ふわっ・シャリッ・とろっ」の新食感、そしてパッケージの可愛さもあってSNSを中心に話題になっています。

実は、Humming的に注目したいポイントはもう一つあります。それはこちらの商品作りのサステナブルな背景。

まずは、安価に販売されてしまう無脂肪乳を主原料にすることで酪農家をバックアップし、そしてその製造にあたる工場ではインクルーシブな雇用を地域に生み出しています。

「バターのいとこ」の製造工場は障がいをもつ人、子育て世代で時間に制約がある人がそれぞれの生活に合わせて勤務時間や休みを決められる“自由出勤”という仕組みを取り入れていて、誰もが働きやすい環境をスタンバイ。これまで埋もれていた雇用ーー新たな働き手による働く時間を生み出しています。

生産者、観光客、地元住民も笑顔になるこの取り組み。可能性に満ちあふれたこの人気スイーツが、就労支援だけでなく、今回のまちづくりで大きな役割を果たしています。

「バターのいとこ」を中心にサステナブルなショップが集結

7月6日のグランドオープンが発表された新たなまち『GOOD NEWS(グッドニュース)』。那須の観光スポットでもある那須街道とりんどうラインをつなぐ一本道、「バターのいとこ」のカフェがあるこの場所に、食品製造⼯場をはじめ、コーヒーロースターやアウトドアショップ、ベーカリー、レストランなどが並びます。その長さは約600メートル! いずれも森との共生をキーワードにしたサステナブルな取り組みを行っているお店ばかり。那須の観光、農業に福祉が連携し、関わる人すべてが幸せになれる持続可能な未来を目指しているそう。

人・自然・地域をハッピーでつなぐ4つのエリア

GOOD NEWSは、4つのエリアで構成されます。「誰もが森に親しみ、自然との関わりを考えるきっかけになる場所」との思いがこめられた各エリアを、早速チェックしてみましょう。

1. GOOD NEWS FACTORY~就労支援も行う食品製造工場

まずは新たなまちの入口には、菓子製造だけでなく、就労支援施設としての役割も担う食品製造工場「FACTORY」が。これまであった工場の約10倍規模に拡大します。「 バターのいとこ」をはじめ今後オープンするお店で販売する商品の製造も、こちらで行われます。

工場が大きくなることで、障がいを持つ人をはじめ地域の雇用をさらに増やすことができるのだそう。

2. GOOD NEWS NEIGHBORS~サステナブルな人気ショップが全国から大集結

日常的に環境問題へ取り組む意識の高いお店が集まるショップエリア「NEIGHBORS」。自然を身近に感じて楽しむアウトドアギアのショップ、堆肥化を意識したコーヒーロースタリーカフェ、規格外の花を再利用した商品を扱うフラワーショップなど、コンセプトも扱う商品もわくわくするラインナップ。那須初出店も含めた全8店舗がずらり並ぶ予定です。

3. GOOD NEWS LOCAL RESTAURANT~社員食堂も兼ねた、みんなのファミレス

地域の食材を使った、那須発のローカルファミリーレストランも登場します。まちで働くスタッフは社員食堂として利用できるというからうらやましい限り!

アップサイクルをテーマに、人にも地球にもやさしい未来型のファミレスを目指しているそう。ミシュランガイド東京3年連続一つ星獲得の人気店「sio」の鳥羽周作氏が代表を務める食のクリエイティブカンパニー「シズる」と、地域の生産者が強力タッグ。出荷できない野菜の再利用なども積極的に取り入れたフードロス食材による美味しいメニューに注目が集まっています。

4. GOOD NEWS DAIRY~酪農の魅力をとことんアピール

「バターのいとこ」のカフェがあるまちの中心エリアでは、那須ならではの酪農の魅力を発信しています。森を大切にしながら酪農を行っている牧場の牛乳で作られたソフトクリーム、廃棄されてしまうホエイのアップサイクルに挑戦するチーズ工房など、小腹を満たしてくれるスイーツや、お土産探しを目当てにぜひ足を運びたいですね。

持続可能なまちづくりをしていく「GOOD NEWS」の今後の取り組みにも注目を。カフェで買ったコーヒーを片手に木陰のベンチで涼んだり、森の資源を活かしたワークショップも行われる予定とのことで、自然を楽しみながら思い思いの時間が過ごせる場所になりそう。ぜひこの夏の旅先候補に加えて、新しいサステナブルなアプローチを体感しましょう!

GOOD NEWS

https://gooooodnews.com/

※2022年7月6日グランドオープン予定、一部店舗のみ2022年夏オープン予定

セルフアウェアネスにつながるモノ選びとは?

ナチュラル&オーガニックコスメやフードの祭典「ラキャルプフェス」レポート

東京・原宿にて開催された、ナチュラル&オーガニックのコスメやフードの祭典「第5回 My Organic Friends Fes by Salon de LA CARPE 2022(通称ラキャルプフェス)」にHumming編集部が潜入! 早速その様子をレポートしていきます。

コスメやフードを通じて、サステナブルな暮らしを提案

ナチュラル・オーガニックブランドのサポートを行うPRオフィス、ラキャルプ主催の「ラキャルプフェス」。今回は全74ブランドが出展し、多種多様なナチュラル&オーガニックアイテムが集結! 実際に商品の使い心地を試したり、セミナーやワークショップなど最新アイテムを楽しく体験し、学べるコンテンツが充実。商品を通じて人や環境にやさしい暮らしについて改めて考えるきっかけの場にもなっています。

商品の背景を知り、自分にとって心地よいものを知る

期間中、Hummingは「エシカルライフの第一歩は“セルフアウェアネス”から」をテーマとしたセミナーを開催。カリフォルニア在住の荻原編集長が自らの実体験とともに、愛用のアイテムを紹介しました。

〈左上から時計回り〉ラキャルプ代表 新井ミホさん、Hummingクリエイティブディレクター 平山由紀子、Humming編集長/一般社団法人ハミングバード代表理事 荻原正子

カリフォルニアで、人の身体、心、感情、精神、身体を取り巻く環境といった健康を総合的に考えるホリスティック医療の考えに基づいた暮らしを育む萩原編集長。

EPSOAK(https://epsoak.com/)のマグルシウム入りバスソルトや、オレゴン発のWILD CARROT(https://www.wildcarrotherbals.com/)のクリームなど商品自体の効果や使い心地の良さだけでなく、製造過程や、企業の考え方など多方面から賛同できる厳選商品の魅力が語られ、来場者も興味津々。思わずメモを取る場面が見られました!

「日々使用するアイテムが自分の生き方や考え方、心のあり方に伴っていることが大切だと気付きました。自然に触れて過ごす時間を増やし、自分の体と心、魂が寄り添った状態を少しでも長く保つことこそ、包括的に考えた持続可能な生き方だと思います。人にも地球にも優しいバランスのとれた生活を目指していきたいです」と荻原編集長。

またラキャルプ代表の新井ミホさんは、「ナチュラル&オーガニックコスメって何を選んだらいいのでしょう?という質問をよくいただきます。『自分を知る』という観点から考えたとき、実際に触れてみたり、香りを嗅いでみたり、肌につけてみたり・・・五感で感じることを大切にしてほしいです。それは自分の本能で選び取る瞬間でもあり、自分と向き合うことにつながります」と来場者へメッセージを送りました。

Hummingが大切にする「自分を知る」「自分を愛する」「自分を高める」の3つのキーワード。これらを意識して生活をしていくと、自分の軸が見えてきて、より自分に合った生き方を追求する機会にもなります。

目に見える効果や利便性だけでなく、自分にとって心地よく、心のケアにもなるアイテムを使うことが自分自身の喜びになる。そんな幸せを呼ぶモノ選びから、少しずつ自分自身と向き合う時間を増やしてみませんか?

季節や心の機微。日本の童謡や唱歌が教えてくれること

脚本家 内館牧子さんが、歌い継いでいきたい童謡や唱歌への想いをつづったエッセイ『消えた歌の風景 PART2 ~忘れたくない21の童謡・唱歌~』。シリーズ2冊目が刊行されて話題となっています。この本に込められたメッセージとは?

“古きよき歌”が消えてしまわないように

〈上〉『消えた歌の風景 PART2 ~忘れたくない21の童謡・唱歌~』、〈下〉『『消えた歌の風景 PART1~懐かしい21の童謡・唱歌~』内館牧子 著/清流出版

かつては母から子に伝えられ、学校の音楽の授業で教わるなどして、子供たちも覚え歌い続けてきた童謡や唱歌。昨今は音楽の教科書から消え、若い親世代も自身が教わる機会が少なかったということもあり、日本のカルチャーの一つともいえる“古きよき歌”が過去のものになりつつあります。

この現状を危惧している内館さんは、“消えた歌の風景”を紹介するこの本で、童謡や唱歌に込められた“大切なこと”に気付かせてくれます。

数々の曲のなかから、“忘れたくない”そして“令和に受け継いでいきたい”名曲をピックアップ。曲の背景を読み解きながら、そこに自身の想い出を交えて、一曲ごとにその魅力をつづっています。

PART2となる新刊は、春夏秋冬の4つのパートで構成され、各季節の情緒を感じさせる名曲が並んでいます。

あのころの歌が教えてくれること

日本という国の大きな魅力の一つは、四季が生み出す折々の変化。衣食住にまつわるあれこれ、自然の移ろい、季節の行事ーー四季がもたらす多くのモノゴトが、日本人のライフスタイルや心情を形づくってきました。

だからこそ、季節に寄り添いつくられた歌には、私たちの心に響く情景や、人と人との温もりあるやり取り、四季が織り成す彩り豊かな自然模様があふれています。歌詞を読むだけで、どこか懐かしく、胸に響くポエムを味わっているような心持ちになるはずです。

世代によって、知っている曲ばかり、あるいは知らない曲ばかりと、読み手によっていろいろな反応があるかもしれません。埋もれていた遠い記憶がよみがえり、「あ、この曲知っている!」という“再会”も楽しめることでしょう。

歌詞の隣には、服部奈々子さんのほっこりとやさしいイラストが添えられています。歌詞を味わい、絵を眺めているうちに、思わず歌いたくなってしまうかも!

童謡や唱歌には難解な歌詞や、現代では耳慣れないフレーズもあるけれど、歌詞の意味だけでなく、そこに描かれた人々の心、その時代の社会を読み取る、理解する、想像することー-それが「どれほど人間を深く、豊かにし、心やさしくしていくか」と内館さんはあとがきに記しています。この本で、過去から受け継がれてきた童謡と唱歌の世界に触れ、一人ひとりが次の世代へと受け継ぐアクションを起こすきっかけとなりますように。

「自分の身体を知り、人生を充実させるためのケアを」

鍼灸師・温活士 栗本夏帆先生に聞く腟ケアのすすめ

『うるおいの腟レッチ』の著者で、鍼灸師・温活士の栗本夏帆先生は女性のためのオンラインサロン『腟サロン』を主宰。鍼灸に基づく“未病治”(=病気になる前に対策をとり、健康を維持する)の考え方は、日々のセルフケアにも当てはまります。「腟まわりの“未病治”とは今はトラブルがなくても、最適なアイテムを使って日頃からケアしましょうということ」と栗本先生。今回は腟ケアやトレーニングの重要性、ケアを始める前に知っておきたいこと、フェムテックについて教えていただきました。

セルフメンテナンスを継続してトラブルを防ぐ

― 鍼灸院ではどのようなお悩みが多いですか。

鍼灸=肩こりや腰痛に効果的というイメージを持って来院される方がほとんどですが、お話を伺っていくと更年期や生理痛の悩みを抱えていらっしゃることも多いです。そういった症状に対して鍼灸が手助けできるということがなかなか知られていません。特に更年期の症状は疲れやすい、やる気が起きない、急に白髪が増えたなど、いくつもの症状が重なって現れます。症状が重いと仕事をやめなくてはならないなど、生活にも影響が出ることもあり、それだけ辛いのだなと痛感します。また20代、30代の女性に多いのは「妊活を始めているけれど、なかなか妊娠できない」という声。現代病でもありますが、慢性的な身体の冷えや基礎体温の低さによる影響も大きいと思います。

東洋医学の考え方である、病気にかかる前に治す“未病治”という概念を持って、身体のメンテナンスを行う施術が鍼灸です。一人ひとりの状態を見て、鍼やお灸を使いツボを刺激することで病気の治癒や予防を目指します。一時的に症状を緩和するのではなく、根本改善が目的なので更年期になる前に、妊活を始める前に、定期的なメンテナンスのために利用していただきたいです。鍼灸による症状の改善とともに、症状に適した病院をご提案することもあります。鍼灸院がお悩み相談所のようになると良いなと思っていて、著書『うるおいの腟レッチ』は、鍼灸師としてお悩みを抱える方と産婦人科の間に立つ気持ちで書かせていただきました。

― 鍼灸師である栗本さんがフェムケアやフェムテックに関心を持った経緯を教えてください。

小学生の頃から性に対して関心が高く、初めは「どうやって私は生まれたんだろう?」という疑問から性行為に関して母に聞いたり、女性の身体について調べるようになりました。性や身体について話すことがタブーという意識がまったくなかったので、学生時代には得た知識を友人や彼氏に話すことも。周囲の反応も興味津々という様子で、セミナーかのごとく話していましたし、相談を受けることも多かったです。

栗本先生が経験された肌状態の変化

フェムテックとの出合いは学生時代。当時ストレス過多の状態でひどい肌荒れに悩んでいました。鍼灸師を目指し基礎的な医学の知識を得ていて、肌荒れには女性ホルモンの働きが影響していること、さらに腟が女性ホルモンや自律神経に関係することを知り、腟まわり専用ソープに出合ったことで本格的にケアを始めました。これが私には効果テキメンで、顔のスキンケアと腟まわりのケアによってだんだんと肌荒れが落ち着いてきました。

―腟まわりのケアを始める前に、知っておくべきことは何ですか。

自分の身体の構造、機能を知ると適切な扱い方が分かります。これからケアを始めるなら“今”の自分を知ってほしいので、まずは鏡で自分の腟まわりの状態を確かめてみてください。そしてケアによる変化を知ってほしいです。基本のケアとして専用ソープで洗った後に、保湿する習慣が身に付くと良いと思います。

― 初心者が取り入れやすいフェムテックを教えてください。

初心者の方はお風呂で身体を洗う延長で、腟まわり専用ソープを取り入れてみるのが良いと思います。通常のボディソープを腟まわりに使うと洗浄力が強く乾燥してしまうので、専用のソープか、デリケートゾーンのpH値に合わせたボディソープに切り替えていただくのが良いです。泡で出るポンプタイプがおすすめです。

鍼灸院では今、骨盤底筋群を鍛える機械の導入を検討しています。その機械はEMSのような要領で、磁気を利用して洋服を着たまま座るだけで鍛えられます。鍼灸治療を受けた後、その機械でトレーニングができるようにしたいと思っています。

― これから汗を掻き、デリケートゾーンのニオイなどが気になる季節になりますよね・・・。

最近はさまざまなアプローチのフェムテックが充実しているので、悩みを解決したいという想いをきっかけに、月経カップや吸水ショーツを試してみるのも良いと思います。ムレやニオイが気になるときはハイジーンシート(デリケートゾーン用ウェットシート)がおすすめ。手軽に持ち運べて、使用後はそのままトイレに流せるので便利ですよ。

愛用中の専用ソープやハイジーンシート

― 腟まわりのケアは心や身体にどのような効果をもたらしますか。

トラブル防止になると同時に、メンタル面への効果が大きいと思います。腟まわりに限らず、自分を労わるセルフケアは心を穏やかに、前向きな気持ちにさせてくれます。

―『腟サロン』では、どのような情報を発信されているのでしょうか。

生理や性器の仕組み、ピルについてなど、女性の身体にまつわる基本的な知識を得られるお話しをしています。また最近は講師の方を招きより専門的な分野のセミナーを行う機会も増やしていて、セルフプレジャーアイテム「iroha」の担当者の方に開発経緯や使用方法を伺うようなセミナーも予定しています。

性に関するテーマの回は参加者の方も多く、皆さん関心があるのだなと実感します。女性限定の真面目に話し合える場なので、参加者の皆さんもご自身の体験や気持ちを赤裸々に話してくださるので、深いお話ができています。

オーガズムが得られないというお悩みは多いですが、オーガズムがすべてではありません。クリトリスの構造や仕組みを知ると相手との会話が変わり、性行為の仕方や自分自身の意識や行動が変わると思います。どこを触られると、どんなふうに気持ちいいと思うのかを相手と探ることでコミュニケーションを深めたり、自分で自分の身体に触れることで自分の身体や気持ちを知ることが大切です。

― 栗本さんが実践されている「腟レッチ」とはどのようなものでしょうか。

「腟レッチ」は腟まわりをはじめ、全身のストレッチを取り入れた骨盤底筋群を鍛える運動です。私は学生時代にバスケットボールに打ち込み、体幹やインナーマッスルを鍛えていたので自然と骨盤底筋群も鍛えられていたと思うんです。けれど引退してしばらく経った頃、初めて残尿感や尿切れの悪さを感じ、骨盤底筋群を鍛える重要性を実感しました。

骨盤底筋群は恥骨、尾骨および坐骨の間にあり、子宮、膣、膀胱、尿道、直腸といった臓器を支えています。日常生活の動きのなかで使う筋肉ではないので鍛えにくいのですが、意識的に鍛えることが大切です。出産や加齢などによって筋力が緩み、尿漏れに悩まれている女性の声をよく聞きます。日々継続して骨盤底筋群を鍛えることで尿漏れなどの予防や改善が期待できると思います。

腟レッチはYoutubeでも紹介。

― 性へのタブー意識の改革や、女性特有の悩みを話しやすくするためには何が必要だと考えますか。

幼少期からの性教育が大切だと考えます。子供から大人に疑問を投げかけたときに、ごまかされたりすると「性の話をしてはいけないんだ」と感じる可能性があります。子供に対しての性教育が不十分だと、知識のないまま性行為にいたり、人工妊娠中絶や性感染症の増加を招きます。大人がきちんと知識をつけて、子供に話すことが当たり前にならないといけないと思います。

― 現代女性の健康課題として特に懸念されていることは何ですか。

身体の冷えですね。昔に比べて現代人は生活が便利になった分、動かなくなったことで基礎体温が低く、冷えが女性ホルモンや自律神経の乱れによる不調を招いたり、妊娠しづらくなったり、35℃以下は癌になるリスクも高まります。理想的な基礎体温は男女ともに36.5℃。鍼治療によって血液の循環をよくすることも、冷え症の予防改善につながります。

毎日の食事に身体を温める食べ物を取り入れるのも効果的です。生姜、よもぎ、シナモンなどじんわりと温めてくれる食べ物がおすすめ。お味噌汁に生姜を少し足すだけでも良いです。よもぎはお灸の原料でもあり、止血作用によって身体の内外の不正出血を和らげたり、抗酸化作用もあります。統括院長を務める鍼灸院のグラン治療院では和洋菓子店とともに「食べるお灸」(よもぎスイーツ)の開発・販売を行っています。

「食べるお灸 ~よもぎとあずきのムース~」1個 ¥530はグラン治療院、抹茶とあずきの和洋菓子 松右衛門のほか、全国の鍼灸院やエステサロンで販売中。

― 今後の目標や計画があれば教えてください。

「フェムテックとアート、そして自分自身」という“フェムアート”のプロジェクトを新たに企画中です。五感で学ぶ心と身体というコンセプトのもと、第一回目はアーティストの梵美(ぼんみ)さんとコラボし、彼女の作品の1つでもある、紙粘土で作られたヴァギナをモチーフに、参加者全員で各々のヴァギナを紙粘土で作るワークショップを開催しました。みんな違っていて当たり前という気持ちの部分と、腟の構造や役割について、知識をお伝えしながら、参加者の方は手も動かすというイベントです。今後もさまざまな企画を通して、自分の身体を知るきっかけを提供していきたいと思っています。

栗本先生が取り組む、自分の身体に対する“無関心”を“関心”に変える活動。自分の身体や肌、心の状態を観察することは、自らの不調や変化にいち早く気づき、予防・対策がとれるようになるため健康維持にもつながります。腟まわりのケアをはじめ、日常的なセルフメンテナンスによって心身ともに充実したより良い状態を目指しましょう。

「黒染め」で服が生まれ変わる!服の寿命を延ばすために知っておきたいこと

もう着ることがなくなってしまった服、クローゼットに眠っていませんか? お気に入りだったけれど、ちょっとした汚れや色落ちのせいで出番がなくなってしまったのであれば「黒に染め直して、アップサイクルする」という方法があります。今回は、循環型ファッションのお話。廃棄される衣服を少なくするために、京都の“黒染技術”を活かした古くて新しい取り組みをご紹介します。

京都で100年以上の歴史がある「黒染」とは

「紋付」という言葉をご存じでしょうか? 家紋の入った黒い着物のことで、日本の伝統的な正装にあたります。

「黒いほど格式が高い」という日本古来の文化から、黒く染めあげる「黒染」の技術は磨かれ続け、“世界で最も衣類を黒くする”という今日の技術が生まれたのだそう。

京都で1915年に創業した「京都紋付」は、歌舞伎役者や舞妓の衣装も染めている京黒紋付染めという伝統産業を未来に継承している「黒染」のパイオニアです。黒色専門の、染色のスペシャリストといったところでしょうか。

愛着のある服を長く大切に着てもらうために

「大切な服が、少しの汚れや色落ちで捨てられてしまうのはもったいない」「黒に染めれば、着られなくなった服も生まれ変わらせることができる」ー-そんな想いから、京都紋付が環境保全活動の一環として展開しているのがREWEARプロジェクト「K」。

衣類を黒く染め直すことで、お気に入りの一着をずっと大切に着続けてもらうための染め替えサービスです。

「黒で繋ぐ」プロジェクト

京都紋付の高い技術と取り組みに共感し、「黒で繋(つな)ぐ」 プロジェクトが新たに誕生しました。コラボレーションしているのは、アパレル専門のリユースショップ「エコスタイル」を展開している株式会社スタンディングポイント。クローゼットに眠っている服や小物などを買い取り再販している会社です。

古着のなかには、あまりコンディションの良くないものもあるのですが、京都紋付の黒染め技術を用いることで再び命が吹き込まれ、アップサイクル製品としてリセールすることができるのだそう。黒染めしたアイテムは、 エコスタイルのショップにて販売されています。

アパレル業界が抱えている、“大量生産→消費→廃棄”という悪しきフロー。「黒で繋ぐ」は、この社会課題にアプローチするための、古くて新しいプロジェクトといえそうです。

黒染めのビフォア→アフターの一例がこちら。

どちらも写真の左は染める前、右は黒染めしたアフター。黒に染められただけで、とてもスタイリッシュに見えませんか? まさに、新たな息吹が吹き込まれたよう!

美しく黒で染め上げられたアイテムたちは、エコスタイルのリユースショップで出合えます。

オンラインで黒染めサービスも受け付けています

自分の服を黒に染めて、自身で着続けたいという人は、京都紋付の黒染めサービスを利用してみて。ホームページで受け付けています。

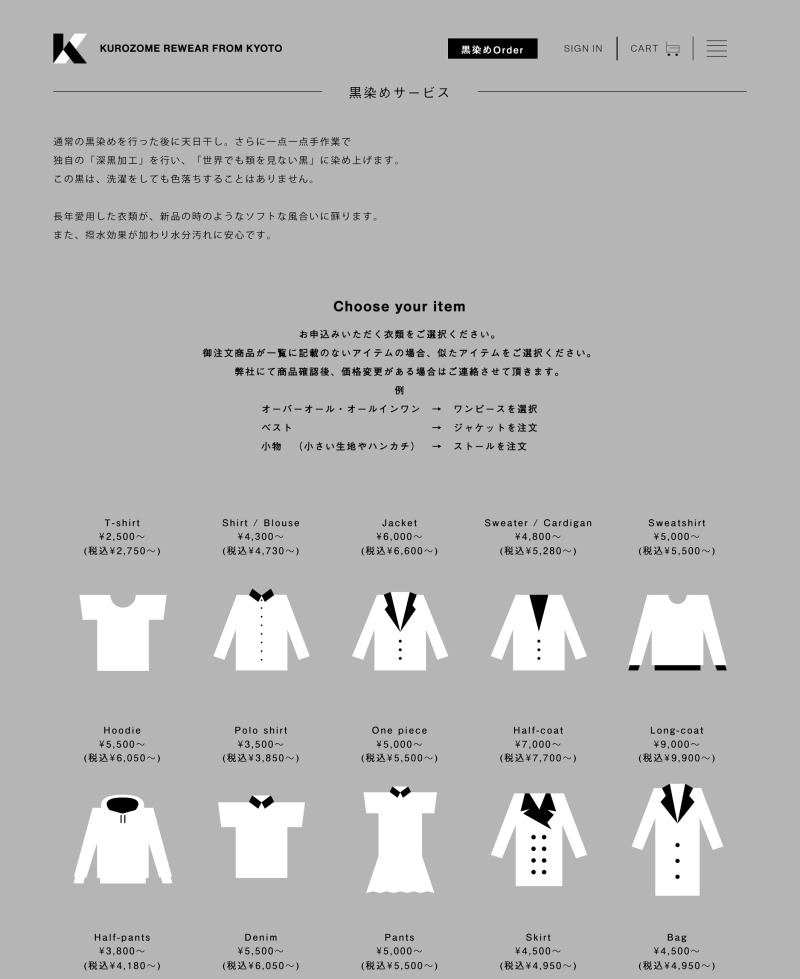

通常の黒染めを行った後に天日干しして、さらに一点一点手作業で独自の「深黒加工」を行うそう。しかも「この黒は、洗濯をしても色落ちすることはありません」という頼もしい言葉も。生地のやわらかさも復活し、撥水効果もプラスされるそう。申し込み完了から仕上がりまでは約1ヵ月(検品時に染色に問題がある場合は、連絡が入ります)。

少し黄ばんでしまった白のアイテムなど、黒に変身させてみませんか?

日本で消費される250万トンの衣類のうち、年間で200万トンの衣類は半年以内で捨てられているといわれています(※1)。シンプルかつ廃棄ロスの少ない「黒」に染め変えてリセールする今回のプロジェクトは、ファッションの未来を明るい方向に導いてくれる一つのアクション。お気に入りの服を手放す前に、“私にできること”を、ぜひ考えてみましょう。

※1 京都紋付ホームページ参照

スタンディングポイント

https://www.standingpoint.co.jp/

自分の「したい」を叶える人生のために、どう生きる?【島田恭子の自分学 vol.01】

最近よく耳にする「ウェルビーイング」という言葉。「よりよく生きる」ために、私たちは自分のために何ができるでしょうか。他の誰でもない、自分のために、自分らしく生きて、自分自身が幸せを実感できる毎日へ。この連載では、予防精神医学者の島田恭子さんに、自分軸でモノゴトを進めていく人生を送るために学びたい「自分学」について教えていただきます。

「自分を知る」ことはなぜ必要?

皆さん、こんにちは。予防精神医学を研究している島田恭子です。

生きづらい現代。楽しいこともあるけれど、何かと辛いことや悩みも尽きない日々・・・。そんななかでも「自分の人生を実りある、後悔のないものにしたい」と思っておられる方は多いはず。

私もその一人です。これまでの人生、紆余曲折してメンタルへルス(心の健康)を学び、今は「ウェルビーイングに生きる」をテーマに、仲間と絶賛活動中です。

ウェルビーイング、私のイメージは「自分らしく、いい感じに生きる」。死ぬときに「私の人生、悪くなかったな。うんうん満足♪」と思えたらいいなと。

・・・とはいえ、“実りある人生を送りたい!”と思っていても

「一体どうやったらいいのかわからない」

「目の前の雑多なことに追われてあっという間の毎日。そんなこと考える余裕もない」

「そんな先の小難しいこと考えるの、面倒だ」

「自分のことや人生について考えるの、なんだか怖い」

ーーそんな感じで何となく、日々が過ぎている方も多いのでは?

だって私の20代~40代がまさに、そうでしたから。

でも、いま振り返って思うこと。それは「早いうちに(若いうちに)、自分について、これからについて、人生について、考えたらよかったな」ということ。もしかすると、“何よりも優先して考えると、いいことあるかもしれない”ということです!

この連載では、日々の忙しすぎる時間から少しだけ離れ、自分を見つめ、自分を大切にし、自分をアップデートするために、役に立つことをお伝えします。

精神保健学や予防医学、心理学や行動科学の知見から、私自身の失敗談から、ヒントになりそうなものをご紹介していきます。皆さんのより良いウェルビーイングライフのために、お役に立てればうれしいです。

自分を大切に、ウェルビーイングに生きている女性は意外と少ない?

今でこそ、「自分を大切にしたいよね」と言ったら、うなずいてくれる人がたくさんいますが、昭和かつ田舎生まれの私の青春時代は、そうはいきませんでした。

学校では、周りと同じように黙って座って授業を受けるのが正解。突飛な意見はNG、教科書通りの回答が大正解。そんな社会で優先されるのは、“自分の価値観より社会的正しさ”です。

小さいころから私たちは何度、「周りに迷惑をかけない生き方をしなさい」と言われたでしょう。子供は迷惑をかけるのが当たり前なのに。

自分がどう思うかとか、どうしたいかより、気にすべきは親や先生、それに世間がどう思うか、など“他人の評価軸”。世間の常識や価値基準に囚われ、「自分の思いは後回し」にすることに、慣れていきます。

「自分らしさ」がわからない私たち

こうして少しずつ周りに沿い、自分より世間や親(女性は特に母親に対して気を遣うことが多い)、先生の意向を尊重するうち、“自分が本当に大事にしたいもの” とか“自分はどうしたいか” 、”自分らしさ“みたいなものが、だんだん自分でもわからなくなってしまいます。

これを「コントロール感がなくなる」といいます。

小さいころから、良い子、おとなしい子、と言われた方ほどその傾向があります。周りの大人の価値基準に影響されてしまうんですね。

生まれたころの赤ちゃんは、自分の欲望のままに泣き、食べ、思いどおりにならないと駄々をこねます。それが少しずつ、周りに配慮した行動を取り、空気を読んだり、忖度するようになる。それを社会性がつく、といったりしますよね。

でもそれが行き過ぎると、自分の欲望や思い、「〇〇したい」をいつも我慢し、やがて自分は何が大事だったのか、どんなことに価値を置いていたのか、自分でもわからなくなってしまうのです。

真面目な人ほど、自分の価値感と違っても、世間の基準に「合わせなきゃ」「認められなきゃ」と頑張り、無理をすることになってしまいます。

自分を知って、“ねば must”から“したい want”へ

子供時代は、学校生活の規律のために、社会性をつけるために、ある程度そんな訓練も必要だったかもしれません。

でももう大人になった私たち。ほかの誰かの価値観で、「〇〇しなきゃ」と頑張る必要はありませんよね。

自分の価値観ではなく、他者の評価軸で生きるとき、私たちはどこかで無理をしています。目には見えないかもしれませんが、ストレスを感じています。「〇〇しなきゃ」と頑張ったところでいつか限界がきます。イライラして人に当たったりメンタル不調になったり、イキイキと生きられなくなります。

一方、自分の価値観でやりたいことを自由にやっているとき、私たちはハッピーです。「〇〇したい」と思ってやることは、楽しい。これは私たちのウェルビーイングにとって、とっても大事なことです。

だからここらへんで、自分の価値観に目を向けて、自分らしさや自分軸、「〇〇したい」に意識を向けてみませんか。

“ねば(must)”から”したい(want)”への、パラダイムシフトです。

そのための大きな一歩は「自分を知る」こと。自分を知る作業を重ねることで、自分の本当の価値観、自分の“したい(want)”がみえてくるのです。

人生は、自分が主役の一度きりの長い旅。だからWantで生きませんか?

私たち一人ひとりに平等に与えられた“人生”という旅。どこに向かうか、誰と行くか、目的、テーマ、どんな旅にするか・・・。企画をするのは全部、自分自身です。

誰かに縛られているように見えても、実はほかの誰も、指図できないんです。途中の変更も大いに結構。行き先も、一人旅か誰と行くか、テーマの変更もまったく自由です。

でも、一つだけ自分で決められないこと。それは“いつ終わるか”だけ。

1年後かもしれないし、10年後かもしれない。でも100年以内にはほとんどの方が旅を終えるでしょう。

考えてみれば、ほんの一瞬ですね。

だからこそ、少しでもはやく、自分が望む旅の形にしませんか。行きたい人と行きたい場所に、テーマも目的も自分次第。これからいくらでも、変更することも可能です。

自分を知り、自分を整え、自分をアップデートすることが、自分旅を形づくります。さぁこれからご一緒に、自分がいいと思える、自分だけの旅程を企画していきましょう。

※次回から「自分を知る」ための具体的なアプローチ法や、自分軸で考える方法についてのレクチャーがスタートします。どうぞお楽しみに!

未来を育てる試みが続々!拡張するフラワーショップ【フローリスト 壱岐ゆかりさんのIt’s My Story】

原宿の緑が生い茂る隠れ家のような小屋でフラワーショップ「THE LITTLE SHOP OF FLOWERS」を営む、オーナーの壱岐ゆかりさん。インテリアショップやファッションプレスなどを経て、自己表現のため突発的に始めたという花屋の道は、すでに12年目に。最先端の世界で磨かれてきた感性が光るフラワーデザインに加え、ここ数年は花農家を訪ねたり、畑で花作りに挑戦するほか、ボタニカルダイなどのサステナブルなサービスでも注目を集めています。常に時代の空気をつかみ、本能で動き続ける壱岐さんの頭のなかとは?

一人ひとりができることに気付いて、やってみる。それが社会を変える【ゲスト 井上英之さん / 編集長インタビュー 01】

Humming 編集長 永野舞麻が、知りたいこと、気になること、会いたいひとにフォーカス。今回から2回にわたり、「スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版」共同発起人の井上英之さんのインタビューをお届けします。

Special Interview ———

井上英之さん

井上さんは 2003年に社会起業向け投資団体「ソーシャルベンチャー・パートナーズ(SVP)東京」を設立。日本の社会起業家の育成・輩出に取り組む活動をしています。さらに、慶応大学で社会起業やソーシャルイノベーションに関わるカリキュラムをつくり、今、全国の高校生から社会人まで実践されている「マイプロジェクト」という学びの手法を編み出します。これは、一人ひとりが「わたし」を主語にしたプロジェクトを企画し、やってみることで、自分自身や周囲のひとたち、地域や世の中とつながっていく、個人の思いと社会の変化をつなげる手法。自分のことを知っていく、という“セルフアウェアネス”こそが、社会全体を変えていく「ソーシャルイノベーション」につながるのだと伝え続けています。

一人ひとりが意識的に生活のパターンを変えてみれば、それだけで社会は動き始める

― まず最初に、井上先生がおっしゃっている「ソーシャルイノベーション」とは?ということを、わかりやすく教えてください。

「先生って呼ばないでいいですよ! 学生たちも多くは、“いのさん”と呼んでいましたしー。私は、正子さんとお呼びすればいいですか?」

― では、私は“まーちゃん”でお願いします(笑)。いのさん、「ソーシャルイノベーション」はさまざまな社会問題に対する解決法で、それを企業が事業として取り組むことであり、その企業は「社会的企業」と呼ばれるーーということと理解していますが・・・。

「そうですね、まーちゃん(笑)。そして私は、そのソーシャルイノベーションを起こすには、まず、一人ひとりの個人が、自分自身を知ること、セルフアウェアネスが大事だと思っています。そこから、一人ひとりが意識的に“パターンを変える”ことが必要だなと」

― パターンとはどういうことでしょうか?

「たとえば、気候変動について。誰かが意図して、“地球を温暖化しよう!”と進めてはいませんよね。毎日何気なく捨てるゴミ、何となく使っているエアコン・・・。意図せずやっていることの積み重ねから、結果として温暖化が進んでいる。

少なくとも朝起きて『しめしめ、今日も順調に地球が壊れているぞ~』って、ニヤリとしているひとはいません。日々の何気ない行動のパターンが、自分が意図していない結果を引き起こしているーーということです。であれば、その自分のパターンに気付くことが、新しい選択肢につながるんです。まーちゃんは、朝起きてまず何をしますか?」

― 何となくパソコンを立ち上げて、メールチェックをしていますね。

「そう、何となく、毎朝やっていますよね! でも考えてみてください。なぜそれをやっているのか? それが本当にしたいことなのか。たとえば前日に飲みすぎていたら、必要なのは、本当はメールを返すことではなく、まずは水を飲んだり、深呼吸をして散歩にいくことかもしれない。その方が、一日の生産性も高まるし。その“瞬間”に注意を向けてみると、無意識のパターンに飲み込まれず、本当にほしいものに気付いて、新しい選択肢が生まれるんです。

セルフアウェアネスー-今の自分に注意を向けて、自分の背景に気付くようになる。そこから、同じように、他の人のこともより想像できるようになる。他者や周囲への理解も進みます。世の中がぐっと近づいて、新しい行動も見えてきます。これがソーシャルイノベーションの第一歩なんです」

― いのさんは、なぜそう思われるように至ったのでしょうか? いのさんの幼少時代から振り返って教えていただけないでしょうか?

「少しだけ長い話になりますが、お付き合いくださいね(笑)。

小さなころ、自宅の横に原っぱがあって、そこで遊ぶのが大好きでした。石ころをひっくり返せば、たくさんの虫や生きものがいる。秋になると赤とんぼが空を埋め尽くして真っ赤になる。世界ってどこを取り出しても生命によって構築されていて、注意を向けないと見えてこないけれど、どこだって世界の中心なんだ、そう感じていました。

実家は埼玉県でしたが、中学からは、東京の私立校へ通いました。電車で通学を始めると、満員電車の中、小学校を出たての私に対して肘でこづいてきたり、舌打ちをしたりする不機嫌なビジネスパーソンの姿にとても驚きました。“えっ! 大人ってこんな感じなんだ!?”って。だって私はずっとポプラ社の伝記シリーズを読んでいて、大人になるって、多かれ少なかれナポレオンとか湯川秀樹みたいなイメージでしたから(笑)。

さらに、大人たちを見ていると、上司といるときは何だか力なく表情のないひとたちがいる。別の場面ではフラットに楽しそうに話しているときもあるのに。一方、自然の中で石ころをひっくり返せば、そこに一つひとつ生きものがいて、この世界をつくっている。もしかしたら、人間社会はあまりにもったいないリソースの使い方をしているのかもしれないーー。もっと、一人ひとりの持っている力を発揮することと、社会が進化していくことをつなげることはできないのか?と思ったんです」

― そして大学で「企業フィランソロピー」に出合ったんですよね。

「はい。企業フィランソロピーとは、企業の社会貢献活動のことです。大学生のときに感じていたのが、当時世界第二位の経済大国だった日本で、ビジネスのやり方が変われば世界が変わるんじゃないかということ。

たとえば世界的な日本の自動車メーカーが、本気になって日本中のビーチをきれいにしようとしたら、相当に変わるはずです。ビジネスのもっている本来の力を使えば、世界は格段によくなるのではないか、と。だから当時テーマになっていた企業フィランソロピーを学ぼうと考えて、初めて留学したシアトルで、第一人者のクレイグ・スミスというひとを訪ね、とてもお世話になりました。

クレイグさんは、『彼は将来、日本のフィランソロピストになるんだよ』と、私のことを言ってくれました。ろくに英語もできない、何の実績もない私を、そう紹介してくれました。これって、今思えば、一つの“投資”だったと思うんです。とても大切なものを頂いたように感じました。

僕もいつか、クレイグさんに直接は返せなくても、他の誰かに対して、大切なものを送ることならできるかもしれない、って。こうやって、良きものが広がっていけば、次の世代にはきっと社会は前進しているんじゃないか。これも一つのソーシャルイノベーションの始まり方ですよね。

誰だって“ベンチャーキャピタリスト”でなくても、“励ましキャピタリスト”になれる。目には見えない良きものに出合ったとき、たとえばひとそれぞれの経験とか存在とかー-それを“在るもの”として、一つのキャピタル(資産)として扱っていくと、新たな展開が生まれてくるんですよね。励ます、もその一つだと思います」

― 励ましキャピタリスト、素敵ですね。誰でも実践できそうです。

「そう思うんです。その後、40代になってから滞在していたカリフォルニアから日本に一時帰国したとき、朝の食堂のおばちゃんがとてもいい笑顔で、心をこめて仕事している姿に気付いたんです。アメリカのカフェテリアではなかなか見ないような働く姿! そして、みんなそのおばちゃんの笑顔を空気のようにスルーしている。 “このおばちゃんの笑顔、当たり前じゃないよ!”って思いました。

このおばちゃんに『ありがとう』って伝えることは、一つの投票行為だと思うんです。伝えることで、これがこれからも続くことに加担する。そのひとだってうれしいし、このやり方がよかった、ってわかる。食卓で、家族にこの話をするかもしれない。家族や周囲にも伝わり、何かの変化が広がっていくかもしれない。ここに、新しい変化のつくり方、セオリーオブチェンジが生まれるかもしれないんです」

ヒーローじゃなくたって、大統領じゃなくたって、一人ひとりの力は大きい

― 日本に戻られて、何か気付いたことはありましたか?

「留学を終え、日本の大学に戻ったころ、北海道南西沖地震が起きました。ボランティアというものが日本で一般的になっていったのは、その後の阪神淡路大震災からなので、ボランティアって、まだひたすら怪しい響きだったころです。けれどいてもたってもいられず、被災地だった奥尻島でのボランティアに参加してみたんです。

そこには実にいろんな人がいました。大学生だけではなく、群馬からやって来たヤンキー兄弟、知らない地域の市役所のおじさん・・・。みんな、それぞれ何かを感じて、集まっていたんです。

当時はまだ緊急援助というものに、今以上に私たちは不慣れでした。TVなどの情報をみて何かをしたいと思って、全国から送られてくる物資の多くは家庭の不用品だった。もしくは、必要なタイミングを逸しているものでした。そういう物が島に溢れてしまい、管理するのも大変でした。僕たち学生チームは元気と体力はあったものの、出来ることが限られていることは明らかでした。その後の阪神大震災のときもそうでしたが、じつは、大人たちのすごさを感じ取る機会でもあったんです。

企業から来た倉庫管理ができるひと、物流業界に詳しいひと、役所のルールが分かるひと。普通のおじさんに見えたひとが、エクセルを広げてリスト化しプロジェクトを進めていく。ラッシュの電車では不機嫌な顔をしているだけに見えた大人たちが、本気を出すとすごいんです。スーパーヒーローとか、大統領でなくたって一人ひとりはこんなにも多様で力があるんだって。

だから、私たちが普段やっていることは、必ず何かの力になる。そんな可能性に気付き、何かを始めてみる。最初は小さな雫であっても、それがつながり川の流れとなって、世の中が変わっていく。その可能性を肌で感じました。経理課の課長さんが経理が上手にできても、すごいですね!とは言われないかもしれない。けれど外にでたら、その力を必要としている場所に行ったら、とても大事な力だって気が付く。だから企業の人は、もっと会社の外に出ていったらいいと、私は思うんです。そうすることによって企業だって自社にあるリソースの可能性に気が付くのだと思います」

女性特有の悩みや不安を解消!西日本最大級の「フェムテック展」が開催!

昨今国内外で注目が集まるフェムテック。5月25日(水)~31日(火)までの期間、大丸梅田店にて西日本最大級の『ミチカケ・ウェルネスアクションvol.1フェムテック展』が開催! さまざまな商品やサービスを知り、ウェルネスライフ実現のためのヒントを探ってみては?

多種多彩なアプローチであらゆる悩みに応える!

生理、不妊、更年期、高齢期の心や体の変化などについて周りの人に気軽に相談できず、一人で疑問や不安を抱えていませんか? そもそも「フェムテック」とは女性の健康課題をテクノロジーで解決する商品やサービスのこと。より快適な生活を送れるよう、あなたをサポートしてくれるのです。

大丸梅田店に誕生した百貨店初のフェムテック常設展開エリア「ミチカケ」と、女性のヘルスケア領域を専門にイベント企画をおこなう「ウーマンズ」のコラボレーションによって開催される『ミチカケ・ウェルネスアクションvol.1フェムテック展』。認知度の高い企業から、豊かな発想で女性のウェルネスを支えるスタートアップまで出展企業数はなんと60社! 若年層から高齢層まで、幅広い年代の女性の多様な健康課題にフォーカスした商品やサー

〈左〉株式会社arca CEO 辻愛沙子さん、〈右〉mederi株式会社 代表取締役 坂梨亜里咲さん

会期中は各社の商品やサービスを実際に見ることができたり、女性のエンパワーメントやヘルスケアをテーマとした「Ladyknows」プロジェクトの発起人で、医療ウェルネスモール「Welpa」のブランドクリエイティブなども手がける株式会社arca CEOの辻愛沙子さんと、オンラインピル診療サービスを提供するmederi株式会社 代表取締役の坂梨亜里咲さんのトークイベントを開催。さまざまな企業による体験イベントも実施される予定です。また、会場には医療者が常駐し、お悩みを直接相談することもできるそう。

※写真は会場イメージです。

「フェムテックを百貨店でいち早くお客様に紹介してきたミチカケとしての次のチャレンジは、『フェムテックを、女性の日常生活を支える身近な選択肢として認識してもらえるまでの存在に育てること』です」と大丸梅田店「ミチカケ」担当者の高橋知世さん。「フェムテック」という言葉が一過性のトレンドではなく、日常生活に当たり前に存在するものになるきっかけとなるイベントです。

「フェムテックって何だろう?」「興味はあるけど難しそう・・・」そう感じている人も、まずは気軽な気持ちでイベントを訪ねてみて。「より生きやすく、暮らしやすく、働きやすく」を前向きに応援してくれるフェムテックに出合えるはず!

『ミチカケ・ウェルネスアクションvol.1フェムテック展』

期間 /2022年5月25日(水)〜31日(火)

場所/大丸梅田店13階特設会場&5階「ミチカケ」

https://shopblog.dmdepart.jp/umeda/michikake/mwa.html

動物と人が共存する、明るい未来のために。糸島にある保護犬保護施設の新しい挑戦

一つの社会問題として大きく取り上げられている動物虐待や、犬や猫の殺処分。目や耳をふさぎたくなるような現実に、心を痛めているのは、犬や猫と暮らす人だけではありません。動物と人間がより良く共存するために今、私たちができるアクションは何でしょうか? 今回は1日約¥100から可能な保護犬サポートについてご紹介します。

ペットたちを苦しめる現実

Photo by Vijesh Datt on Unsplash

可愛い表情やしぐさで私たち人間を癒し、生活と心に豊かさをもたらしてくれる動物たち。なかでもペットは、互いに信頼関係を結ぶことで家族として最高のパートナーになってくれます。

そんなかけがえのない動物たちの存在ですが、残念なことに動物虐待や遺棄、悪質業者による販売などの問題は後を絶ちません。

2019年6月に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、2020年6月から段階的に施行が始まり(※1)、国内における動物愛護への関心は高まりをみせています。

ですが、殺処分の問題は未だに解決されていない現実があります。 2020年度の犬猫殺処分数は 23,764匹(※2)。1日に60頭以上の犬猫が殺処分されているという計算になります。人間の身勝手な行動で不幸せな末路を迎える動物たち・・・。この現実を知り、見過ごさないようにしたいものです。

※1 環境省「動物の愛護および管理に関する法律のあらまし(令和元年改正版)」

※2 環境省自然環境局「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」

保護犬1匹につき31人の家族で、温もりあふれるサポートを

そんな現実を目の当たりにし、立ち上げられたのが 「Club31」。この5月10日にオープンした、飼い主のいない犬を保護する施設です。

その取り組み方が画期的。保護犬1匹に対して31名のサポーターが家族となり支援を行います。

各家族が月に一度ずつ会いに訪れることで、保護犬たちは毎日家族の誰かと過ごす時間を持てるという仕組み。1匹に対して31名を上限に家族を募集しているのはそのためなのです。大勢の家族が交替で会いに来てくれたら、保護犬も寂しさを感じる時間が少ないことでしょう。

保護犬を引き取りたくても、ペット禁止の家に住んでいたり、仕事の都合で毎日の散歩が難しいなどそれぞれの事情で叶わない人も、これなら一歩を踏み出せるのではないでしょうか。

Club31会員になるには2コースの会員プラン(A/入会金¥50,000、月額¥5,000、B/入会金ナシ、月額¥8,000)があり、特典が用意されています。入会金は、すべての犬たちのフィラリア検査、ワクチン、ノミダニ予防薬など、基本的な処置費用に充てられます。

そして、施設の取り組みを応援して保護犬をサポートしたいという思いを届けたい人には、1日約¥100(月額¥3,000)のマンスリーサポーターという選択も。会費は、飼育費(食事費、医療費など)や運営団体の社会貢献活動費、動物福祉の啓発活動に使用されます。

目の前はビーチ!最高のロケーションで過ごす保護犬たち

「保護動物のサポートを私たちに出来るかたちで継続的にすること」を目的にしたこちらの施設。場所は福岡県の糸島市にあります。

近年は観光スポットとしても知られ、県内外からたくさんの人が訪れるほど大人気。糸島は福岡の市街地からもアクセスが良く、何よりも山や海などの豊かな自然が魅力。糸島市を保護犬保護施設の場所に選んだ1番の理由がその環境の良さにあるといいます。

目の前に広がるのは深江ビーチ。保護犬たちは海を眺めながらのんびりと1日を過ごせるのです。さっそく施設を覗いてみましょう!

ビーチ側にはドッグランもあり、保護犬たちは外で自由に遊ぶこともできます。

犬舎からもビーチが見渡せます。ケージの中で過ごす時間も、少しでもストレスを感じずに済むように。

施設の中には、 サポーター家族だけが利用できる専用ラウンジも。 このラウンジで、支援する保護犬たちとプライベートな時間を過ごすことができます。スキンシップを取ることで、保護犬との間に信頼関係を築くことができるのだとか。

一般の方も利用できるカフェ、あります

併設されているカフェスペース「1’s Cafe (ワンズカフェ)」は、サポーター以外も利用 OK! 保護犬保護施設に興味がある人も、そして糸島観光の休憩利用などでも、ぜひ気軽に足を運んでみて。もちろんドッグフレンドリーですから、愛犬と一緒に過ごすごともできます。カフェの収益は、保護犬保護施設の運営費に充てられるそう。

こちらは人気のワッフル「いちご×ホイップ×チョコ」。

このカフェでは、オーガニック生地を使用したデザートワッフルが大好評とのこと。福岡あまおうや博多から取り寄せた明太子、長崎の雲仙ハムなど、九州のご当地素材を生かしたワッフルも用意されています。

新しい形で保護犬のサポートを試みる施設「Club31」。施設の運営は、MY GLOBAL GOALSというNGO団体です。施設運営だけでなく、飼育を続けることが困難な方への個別相談なども行っています。「多くのことや大きなことはできないですが、できることをできる人から行動することで、私たちの思いが少しずつこの国にも広がって、動物愛好家後進国といわれる日本を変えていきます」という熱い言葉に、とても共感。“できること”を“できる人から”ー-この機会に、動物と人間が一緒に幸せに暮らせる社会を目指して、あなたも一歩を踏み出してみませんか?

Club31

https://club-31.com

家族を探している方へ。5月21日、アットホームな保護犬譲渡会を覗いてみて!!

新しくペットを家族として迎え入れるなら、保護犬や保護猫を。そう考えるひとが増えています。携わる愛護団体も増え、譲渡のシステムも整備が進み、新しい家族と出会える機会も多くなっているようです。今回は、都心に住む方にお知らせしたい、南青山で開催される保護犬譲渡会についてご紹介します。

南青山のギャラリーにて5月21日土曜日開催!

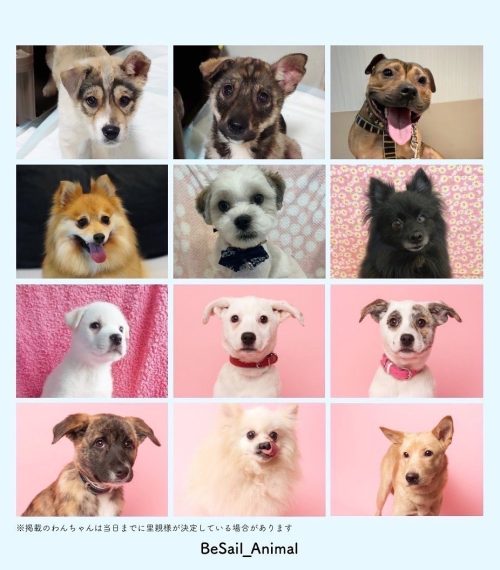

気持ちはあるけれど、譲渡会の開催場所が遠方のことが多くて、なかなか参加する機会がなかったーーという方に朗報です。動物保護シェルターBeSail_Animal(ビセイル アニマル)が主催する今回の保護犬譲渡会は、表参道駅近くのおしゃれエリアにあるギャラリーにて開催予定。

この場所での開催をコーディネート&サポートしたメンバーの一人、モデルとして活躍する桐山マキさんに伺いました。

「BeSail_Animalさんとはレスキューした保護犬が我が家の家族になったというご縁があります。私のなかでずっと、保護犬の譲渡会という場を多くの皆さんにもっと身近に感じていただけたらーーという強い想いがありました。実現の方法を考えていたときに、ここでしたい!と思うような、表参道にある素晴らしいギャラリー『5450 the GALLERY』 さんを知って。相談させていただいたら、快く承諾してくださったのです。

そして、愛犬家である友人の鳥居重則さんと二人で会場費を提供させていただく運びとなりました。イベント参加の入り口は広くして、ファッションを通じて保護活動ができることも、たくさんの方に知っていただけたらうれしいです」

BeSail_Animal代表の福本美帆さんは、イベントを告知するSNSに「繁殖犬出身の子、野犬出身の子、捨て犬出身の子、保健所収容された野犬出身の子、飼育放棄された子・・・。いろんなバックグラウンドがありますが、そんなの関係なくみんな最高に可愛い子たちです」と、紹介しています。

一緒に暮らす家族が現れることを願う保護犬たちの愛らしい姿。素敵なひとと出会えますように・・・と願わずにはいられません。

会場ではチャリティーグッズの販売も!

『ケチョスのひかり』¥1,650 mojo 作・絵

譲渡会と同じスペースで、チャリティーグッズの販売も行われます。

●アーティスト/イラストレーターmojoさんが手掛けた初の絵本『ケチョスのひかり』サイン会。愛犬×ケチョスのコラボ作品の特別オーダーの受付も!

●人、犬兼用CBDオイル(REEZ)の来場者特別価格販売

●ヴィーガンパティシエ 保坂あゆみさん作、犬用&人間用スイーツのチャリティー販売

●シューズブランド Daniella&GEMMAのチャリティーシューズ受注販売

などが予定されているそう。こちらもお楽しみに。

今すぐでなくても、いつか保護犬を・・・と考えているひとも、ぜひこの機会に譲渡会の雰囲気を体験してみて。犬を愛する人々の集いで、新しい発見や気付きが得られるはずです。

ADDOPTION EVENT 保護犬譲渡会

日時/5月21日(土)11:00~17:00

場所/5450 THE GALLERY

住所/港区南青山5-4-50 2階

Instagram rescue_dog_cat

ハイクオリティなセルフケアを。

「ペニンシュラ・ウェルネス」で知るご自愛方法

ここ数年で私たちの健康意識がますます高まるなか、皆さんはどんなセルフケアを行っていますか? 心とカラダを癒す上質なひとときを提供してくれるザ・ペニンシュラホテルズが、ゲストの心身のウェルビーイングを最大限にサポートするための新しいウェルネスプログラム「ペニンシュラ・ウェルネス」を5月9日(月)にローンチ。整った環境のもと、各方面のプロフェッショナルたちから毎日のケアの基礎を学べます。それでは、気になる内容を見ていきましょう!

3つのアプローチで心と身体の変化を楽しむ!

フィジカル(身体)、マインドフルネス(精神)、栄養の3つの要素からなる本プログラム。都内屈指のラグジュアリーホテル、ザ・ペニンシュラ東京では、世界10都市のホテル共通のプログラムに加え、指圧療法を世に広めた浪越指圧、日本のヨガの第一人者ケン・ハラクマ氏、トップスポーツメーカー アシックスのランニングコーチ陣、精進料理人の棚橋俊夫氏との日本独自のコラボレーションが実現。

精進料理で知る、食のパワー

身体と環境に優しい食事メニュー「ナチュラリーペニンシュラ」では、プラントベースの食材を使用し、添加物や着色料、香味料、保存料は不使用。さらに天然の塩や砂糖のみを使用、揚げ物や炭火グリルなどの焦がし調理法を避けるなど、食材本来の味わいを引き出すヘルシーメニューをグローバルで提供しています。今回の「ペニンシュラ・ウェルネス」のローンチとともに東京で発表されたのは、東京独自の取り組みである精進料理人の棚橋俊夫氏監修のオリジナルメニュー「ナチュラリーペニンシュラ inspired by SHOJIN」。

©Joakim Blockstrom

棚橋氏は27歳から3年間、滋賀県の禅寺「月心寺」の村瀬明道尼のもとで修行。1992年から2007年まで表参道に自身の精進料理店「月心居」を構えるほか、アラン・デュカス氏やレネ・レゼピ氏など世界的な有名シェフへの料理指導も行い、現在は精進料理研究所『是食(ぜくう)キュリナリーインスティテュート』を主宰し、国内外で活躍中。

昨今、世界的にヴィ―ガン料理に注目が集まっていますが、精進料理は日本におけるヴィ―ガン料理であり、和食の原点でもあります。精進料理と聞くと質素な食事をイメージするかもしれませんが、「ナチュラリーペニンシュラ inspired by SHOJIN」が提供するのは五感を刺激する、彩り、香り豊かな料理。精進料理の基本となる一汁一菜、八丁味噌や金山寺味噌をベースにしたカレー、加賀棒茶をかけていただく五穀米の葉隠れ味噌リゾット、ケールスープがいただけます。

棚橋氏によるスペシャルワークショップもユニーク。静寂のなかで一定のリズムで胡麻を擦っていく・・・胡麻擦りメディテーションが行われます。「胡麻擦りは心を清める作業です。そのためには呼吸と姿勢が大切。面倒で省きがちな調理のプロセスこそ、健康な心身を保つために必要なことだと思います」と棚橋氏。

筆者も体験しましたが、安楽座(あぐら)になり、背筋をすっと伸ばして深い鼻呼吸をしながら胡麻を擦ると、じゃりじゃりと擦る手ごたえと音、心地よい香りが瞬く間に広がり、安らかな気持ちへと導かれます。さまざまな料理に使えるすりごま。すり鉢を使ったほんの些細なひと手間で、調理中にリラックスでき、素材本来のおいしさが際立つなんて、これはぜひ習慣にしたい・・・!

正しく身体を使い、しなやかさを手に入れて

フィジカルプログラムでは、浪越指圧の3代目 浪越孝氏と4代目 友哉氏によるセルフ指圧ワークショップや、アシックスのランニングコーチによるランニングレッスン、ケン・ハラクマ氏によるヨガ&メディテーションを開催。浪越氏の指圧トリートメント、専門のホテルスタッフによるスパトリートメントやヨガレッスンなどは常時参加できます。

これからのセルフケアに役立つ特別な時間を

充実したプログラムが用意されていますが「自分に合ったメニューが分からない」「今日参加できるレッスンはある?」など迷ったときは、ウェルネス・コンシェルジュによる手厚いサポートも。宿泊者限定のポータルサイト(日本語サイトは6月より)にはホテルスタッフとのチャット機能が搭載されていたり、ガイドが掲載されているのでぜひ参考に。

「ペニンシュラ・ウェルネス」のプログラムがパッケージ化された、1名1泊¥85,000(税・サ込)~の宿泊プランもおすすめ。一日の始まりと終わりにはナチュラリーペニンシュラの食事を、日中はパーソナルトレーニングやお好みのスパトリートメントが体験できるスペシャルなプランです。

ザ・ペニンシュラホテルズが展開する世界10軒のホテルで始まる「ペニンシュラ・ウェルネス」。各都市ならではのゲストを招いたプログラムが充実し、ホテルごとに新しい体験ができるのも魅力です。ザ・ペニンシュラ東京の宿泊プランは、2022年12月18日まで販売予定。日常から離れ、内面に磨きをかけることに集中することで毎日がもっと充実するはず。年内にぜひご体験を!

ペニンシュラ・ウェルネス

https://www.peninsula.com/ja/tokyo/wellness/life-lived-best

日々の生活の積み重ねを大事に。直感に従って流れ着いた料理の道【料理家 麻生要一郎さんのIt’s My Story】

梅酢風味の唐揚げや切り干し大根など、丁寧に作られた温かい家庭料理のようなお弁当が評判を呼び、料理家として注目される麻生要一郎さん。「日々の生活の積み重ねが大事」と語り、インスタグラムに毎日載せるパートナーとの食卓の様子や人柄が伝わる文章に癒されるファンも続出中。料理へ流れ着いた異色の経歴や、心でつながるコミュニティ、豊かな暮らしを送るために日々大切にされていることに迫ります。

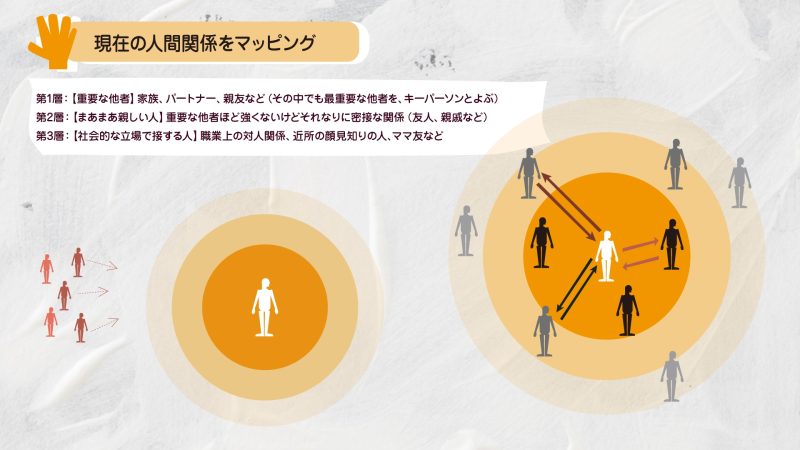

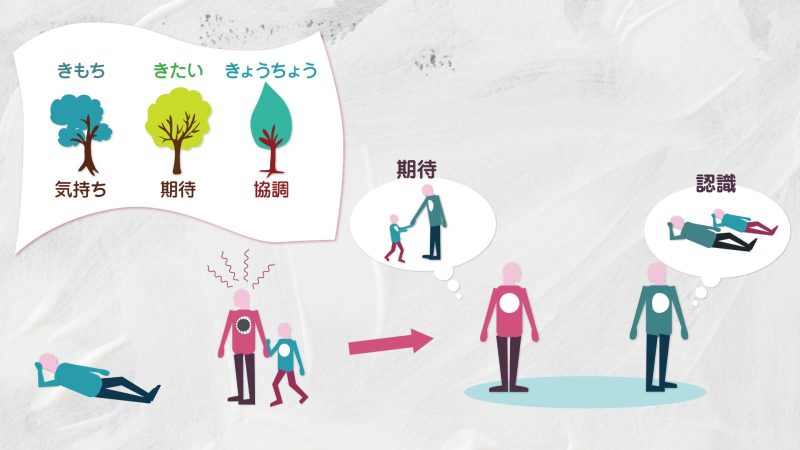

「過去を憂うことなく、未来を不安がらず、今にフォーカスして」予防精神医学者 島田恭子さんに聞く、ウェルビーイングに生きるコツ〈後編〉

仕事や家庭での大変さ、友人、親との関係悪化、さらにはコロナ禍に戦争・・・自分も大変なのに、世の中もネガティブなニュースがあふれ、心が疲れている人が増えています。こんな息苦しい時代に、心と体のバランスを取りながらウェルビーイングに生きていくには? 予防精神医学者 島田恭子さんに、私たちのココロを取り巻く問題、その対処法について取材。前編の「人間関係の軋轢を減らすためにできること」に続き、後編は「自分で心を楽にするセルフケア」についてお届けします。

お金も時間もかけない。セルフケアでメンタル未病のうちに自分メンテナンスを!

予防精神医学者として、「ココロバランス研究所」を立ち上げ、講演研修やワークショップ、カウンセリングなどを精力的に行う島田さん。物質的に豊かかどうかに関係なく、何だかココロが満たされず、モヤモヤしている・・・。そんな方々に「ココロが楽に軽くなる、晴れやかになる」ヒントを伝え続けています。

島田さん曰く、心の病はいったん発症すると、回復に膨大な時間とお金、労力がかかる場合が多いとのこと。だからこそ「なんだかちょっと元気がないなー」くらいの、症状が軽い(=未病)うちにケアする。そのために自分の状態を気にかけ、自分を知り、自分を整える、“自分メンテナンス”が何より大切なのだそう。

ー 日本では、自分の悩みを人に話したり、周りにヘルプを求めるなど、弱さを他人に見せることを良しとしない風潮がありますよね。

「昨今は学校や企業でも心の専門家がいて、以前より気軽に悩みを相談できる環境が整いつつあります。でも実際には、よっぽどでないと、専門家に話してみよう・・・、とならないのではないでしょうか?

だからこそ、自分の力である程度、ココロを楽にするコツを知っていれば、モヤモヤ、違和感を感じた段階で、ある程度自分でメンテナンスできます。ぜひ、自分に合った“ココロを楽にする考え方やコツ”を知っておくといいかもしれませんよ」

島田さんがHumming読者に教えてくださった具体的なセルフケアに役立つ考え方やコツをまとめました。「これは私に役立つかも!と思うものがあれば、頭のすみっこに置いておいて、折に触れて思い出していただければ」と島田さん。手帳やスマホにメモしておくのもいいかもしれませんね。

ココロを楽に、軽くする・・・。5つの考え方

Photo by Bekir Dönmez on Unsplash

1:「こうあるべき」から、自分を解き放つ

科学的なデータでも示されていますが、日本人は遺伝子的に真面目で完璧思考の方が多いようです。しかも文化的にも同調圧力があって、“自分がどうしたいか”ではなく、“こうあるべき”とか“こうするべき”といった、“べき思考”に縛られている方が多いですよね。

もちろん、真面目や完璧主義は、大きな利点でもあります。人との信頼関係や繊細な仕事、リスクへの備え、といった意味では、大変重要な特性です。ただ完璧主義からくる“べき思考”に縛られすぎると、自分が苦しいのです・・・。自身で自分の首を絞めすぎると、メンタルを壊すことにつながりかねません。

「私はわりとマジメな性格だわ」と思う方で“べき思考”が強めだと感じる場合は、少しだけ“こうあるべき”から自分を解き放ってみましょう。おすすめは、“〇〇すべき”を“〇〇したい”に変えることです。べき思考で過ごしていると、自分の“〇〇したい”をスルーしてしまいがち。少しずつ、自分の“〇〇したい”を探して、“べき”より“したい”を優先してあげると、ココロはぐっと楽に、軽くなるでしょう。

2:自分を知る

「え? 自分を知る、なんて・・・! 自分のことは自分がよく知っているわ」と思われるでしょうか。実はそうでもないのです。私が受け持っている大学の授業は、キャリアやメンタルへルス、心理学、行動科学などさまざまなのですが、どんな講義でもどこかで必ず、自分の性格特性を見える化する時間を取ります。

そうすると学生さんの多くが、知らなかった自分の一面や新たな気付きを得るようです。相田みつをさんの「一番わかっているようで一番わからぬこの自分」という有名な言葉もありますよね。産まれてから死ぬまで行動を共にする“自分”というものを知る、いわば“自分学”。実はとても大事だけれど、これまであまり注目されていないのではないでしょうか。先ほどの“〇〇したい”もそうですが、“自分を大切にする”ことが、ココロを軽くします。自分を大切にするためにはまず、 “自分を知る”ことが大事です。ただ漠然とではなく、客観的な指標や方法を使って自分の性格や行動特性を知ることで、予期せぬハプニングや悩みに直面したときも客観的かつ冷静に物事を捉えることができます。自分の特性を知ったうえで“〇〇したい”に気付き、自分を大切にすることができます。

これまでの自己分析研究の積み重ねによると、おおむね人の性格特性は、次の5つの要素で表すことができるそうです。

「誠実性・勤勉性」「節度・協調性」「情緒安定性」「知的好奇心・解放性」「外交性」がその5つ。「Big5」という有名な概念で、私も授業や相談業務で使っているものの1つです。まずこのようなツールで自分を知ることが、第一歩かなと思います。

Illustration by Mizue Someya @kokorobalance.lab

最近は書籍やインターネットで、この診断テストを受けて、自分を分析してもらえるものがあるようですので、機会があれば一度トライしてみるといいかもしれません。

3: 体にアプローチする

頭痛や生活習慣病から脳血管疾患まで。さまざまな病気は実はストレスと密接な関係があることをご存じでしたか? ストレスによって多くの身体疾患のリスクが高まります。つまり、ココロと体は密接につながっているということ。ということは、ココロを楽にするために、 “体”のほうからアプローチするのも非常に有効なのです。確かに、「ネガティブな気持ちをポジティブに変えよう!」といわれるとなかなか難しいけれど、凝り固まった体を運動でほぐして楽にする方が、「できるかも!」と思いませんか?

例えばヨガやストレッチ、ピラティス、水泳、散歩・・・。何でも構いません。自分の心地よいやり方で、凝り固まった体をほぐすと、少しずつココロもほぐれ楽になってきます。マインドフルネス(瞑想)や簡単なマッサージもおすすめです。ぜひ、ご無理のない範囲でトライしてみてください。

4:人の役に立つこと

大金を手にしたり、美味しいものを食べ、高級なホテルに泊まる・・・。とても幸せそうなことですが、この物質的な豊かさや、「地位材」といわれる、“他人と比べて満足が得られる”幸せは、短期的で持続しづらいことが知られています。

一方で、“自分の価値観に沿っている”ことや、“人の役に立っている”と感じられることなどは、幸せ感が続く要因となることが科学的に示されています。

例えば、地域の子供の安全を守るべく、歩道の旗振りをしているシニアの方々。寒い日も暑い日も朝夕大変だな~と思いきや、とても楽しそうで、素敵な笑顔の方が多いです。子供や親御さんから「ありがとうございます!」と感謝されることで、生き生きとし、ご本人も「幸せだ」とおっしゃるもの。

同じように私たちにもできることが必ずあります。席を譲る、エレベーターの開閉ボタンを押しておく、困っている方に声をかけるなど、小さなことでいいのです。何か人の役に立つことを重ねることで、相手から感謝や笑顔を向けられ、それが自分のココロを温かくする。そんな好循環が少しずつ広がっていくのです。まさに「情けは人のためならず」、情けは自分のため、ですね。

5:“今”にフォーカスする

往々にして私たちは、過ぎたことを悔やむかと思えば、まだ起こらない未来のことばかり心配しがちです。「あーあ、今思うと、元カレのほうが良かったかも」とか、「明日大地震が起こったらどうしよう」とか。もちろん、未来に備えて行動する(避難用具をそろえるとか)ことは大切ですが、心配だけして心重くふさぎ込んでしまったら、あまり意味がありません。ココロを楽にするのに重要なのは、“今”にフォーカスすること。過去や未来のことを思い煩うより、とりあえず何か行動すること。仕事や趣味に没頭し、充実した時間を送っている方は、うつ病になりづらいこともわかっています。

蛇足ですが、私たちは脳科学的に、現在より失った過去のほうを美化する傾向があることも覚えておいていただきたいです。今の彼より元カレが素敵に思えるのは、脳に騙されているかもしれないということです(笑)。とにかく”今にフォーカスして、小さくても何か行動すること”。ぜひ行ってみてください。

必要なときは専門家の力を借りて。もっと気軽にカウンセリングを活用

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

ココロが軽くなる考え方を実践しても、モヤモヤが解消されない、もっと楽に生きるコツを知りたい、自己分析したい!というときは専門家に頼るのも手。とはいえ、日本ではそんな機会が少ないのも事実です。

ー カウンセリングをどのように解釈すれば、利用する気持ちになれるでしょうか?