美しさのその先へ。ukaが伝えたい世界観【トップネイリスト渡邉季穂のIt’s My Story】

よい香りに包まれ、爪先を日常的にケアする。そんな画期的なネイルオイルを生み出し、次々とみんながときめくビューティアイテムを世に送りだしているuka(ウカ)。そんな唯一無二のブランドを率い、みずからもネイリストとして活動する渡邉季穂さんの想いとこだわりとは?

子供だけでなく家族全員の幸せを考える。

悩める親の心を救う確かなメッセージ【保育士 てぃ先生のIt’s My Story】

保育園に勤めながら、その専門性を活かし、自身のSNSや講演活動などを通じて子育てや保育に役立つ情報を発信する現役保育士のてぃ先生。SNSの総フォロワー数は140万人を超え、子育て世代が抱えるさまざまな悩みを解決へと導いています。保育士を目指したきっかけや、子供たちとの生活で学ぶこと、「てぃ先生」としての活動に込める想いを聞きました。

地道な練習は、絶対に無駄にならない。覚悟を決めた先につながった日本記録【競泳選手 青木玲緒樹のIt’s My Story】

今年3月に東京辰巳国際水泳場で開催された「国際大会日本代表選手選考会」。100mと50mの平泳ぎで日本新記録を樹立し、優勝という快挙を成し遂げた青木玲緒樹(あおきれおな)選手をインタビュー。昨夏の東京オリンピック(五輪)では、予選落ちという結果を前に“引退”を考えるほど落ち込み、苦悩の日々を過ごしたという彼女が、そこからどのように再起を図り、圧倒的な泳ぎを見せるに至ったのかーー。輝かしい功績の舞台裏にあった、当時の葛藤や想いも伺いました。

写真だからできること。ポートレートに託されたメッセージとは?【写真家 宮本直孝のIt’s My Story】

多くの人が行き交う東京・表参道駅のコンコースを舞台に、社会的なメッセージを託した写真展をライフワークとして続けている写真家の宮本直孝さん。

ベネトンの広告シリーズなどで知られる世界的に著名な写真家、オリビエーロ・トスカーニに師事したのち帰国。

一流の写真とは何かーーを追い求めながら、たどり着いた今の想いとは?

圧倒的なパワーを放つポートレート写真を通して、独自の活動を続ける原動力について迫ります。

泣き出す瞬間をとらえた、心揺さぶられる撮影での一コマ

「STOP WAR」と手書きしたボードを掲げて泣き出しそうな表情の女性、平和の象徴である鳩の絵を持ち、静かに怒りを表す人ーー。

去る2022年4月、東京メトロ表参道駅のコンコースで、日本在住のウクライナ人23名のポートレート写真展『STAND WITH UKRAINE』を行った写真家、宮本直孝さん。

観る者の心に強く訴えかけてくる、被写体の内面をも切り取ったような写真に、多くの人が足を止め、目を奪われ、話題となりました。

「これまで何度かオープンスペースで写真展をしてきましたが、撮っていてここまで心が動かされるような体験は初めてでしたね」と語る、宮本さん。

一人の女性のことが特に印象に残っているそう。

「最初は怒った顔をしていたんだけど、『Think about your family』といった途端、泣き出しそうになって懸命に涙をこらえる表情に変わったんです。通常、セッションを通してそのままの姿を切り取ることに徹し、感情移入せず客観的に向き合うのですが、さすがに心を揺さぶられました」

今回は、“デモに行くつもりで自分の思いを表現して”とリクエストし、一人ひとりがそれぞれの想いを抱えて参加。

民族衣装をまとったりプラカードを持ったりと、カメラの前で感情を隠さずに今の気持ちを表現してくれたといいます。

>>感情の起伏が激しい人や少ない人の特徴|上手にコントロールする方法とは

写真展『STAND WITH UKRAINE』より。

大変だったのは人選で、なかなか協力してくれる人が見つからず、知り合いのNGO団体を介してウクライナ大使館につながり、SNSでの募集を経て何とか人数が集まったのが納品の10日前。

「何度かあきらめようと思いましたが、逃げるのは好きじゃない。あと数日頑張れば、と自分を鼓舞して続けました。展示スペースの管理会社から、納品の締め切り前夜にコンプライアンス上の理由で7点ほど展示NGと言われたときは、さすがに心が折れて、中止しようかと迷いました。でも協力してくれたウクライナ人の想いを届けなくては、という使命感もあり、レタッチで修正して何とか開催にこぎつけました。」

何度も立ちはだかった厳しい壁を乗り越え、奇跡的に実現したという舞台裏を教えてくれました。

>>自己肯定感が低い子供の特徴や言動とは|注意すべき親の発言や行動

社会問題に切り込む、オープンスペースで続けてきた数々の写真展

宮本さんの写真展はテーマ選定から、人選、交渉、会場費などの費用も含め、すべて彼が一人で手掛ける自主企画。

ロンドンパラリンピックに合わせ2012年に開催した『ロンドンパラリンピック選手写真展』に始まり、2017年『母の日』(ダウン症の子供とその母親のポートレート)、2019年『いい夫婦の日』(アザやアルビノなど顔や身体に外見でわかる症状を持つ人とパートナーの肖像)、コロナ禍に見舞われた2020年には『医療従事者21名のポートレート展』を開催するなど、これまでも表参道駅構内のオープンスペースで、マイノリティや社会的な問題に切り込む企画を精力的に展開してきました。

その原動力はどこからくるのでしょうか?

「そもそもオープンスペースでの写真展の魅力に気付いたのは、自分のプロモーションとして始めたモデルたちのポートレート写真展『Cover Girls』からなんです」

2010年、スパイラルで行った写真展『Cover Girls』より。

きっかけは、自身のプロモーションでの経験から

写真展『Cover Girls』は、杏さんや山田優さん、SHIHOさんなど32人のカバーガールたちの普段は見せない素顔を切り取ったもので、同時に発売した写真集は売上の全額を国連世界食糧計画(WFP)に寄付するプロジェクトでした。

想定以上の評判となり、多くの人に観てもらったこともあり、それが『WFPチャリティ写真展 Fill the Cup with Hope』にもつながったのだそう。

「ただ、SNSで『きれいなだけじゃん』というつぶやきもあって。モデルではないいわゆる一般の人を素敵に撮ってやろうという気持ちになり、僕自身興味があったパラリンピックの選手に行きつきました」

そこから、メッセージ性を強めた宮本さんスタイルの写真展が出来上がっていったといいます。

>>愛してるよりも愛が伝わる愛情表現の言葉とは?伝え方も紹介

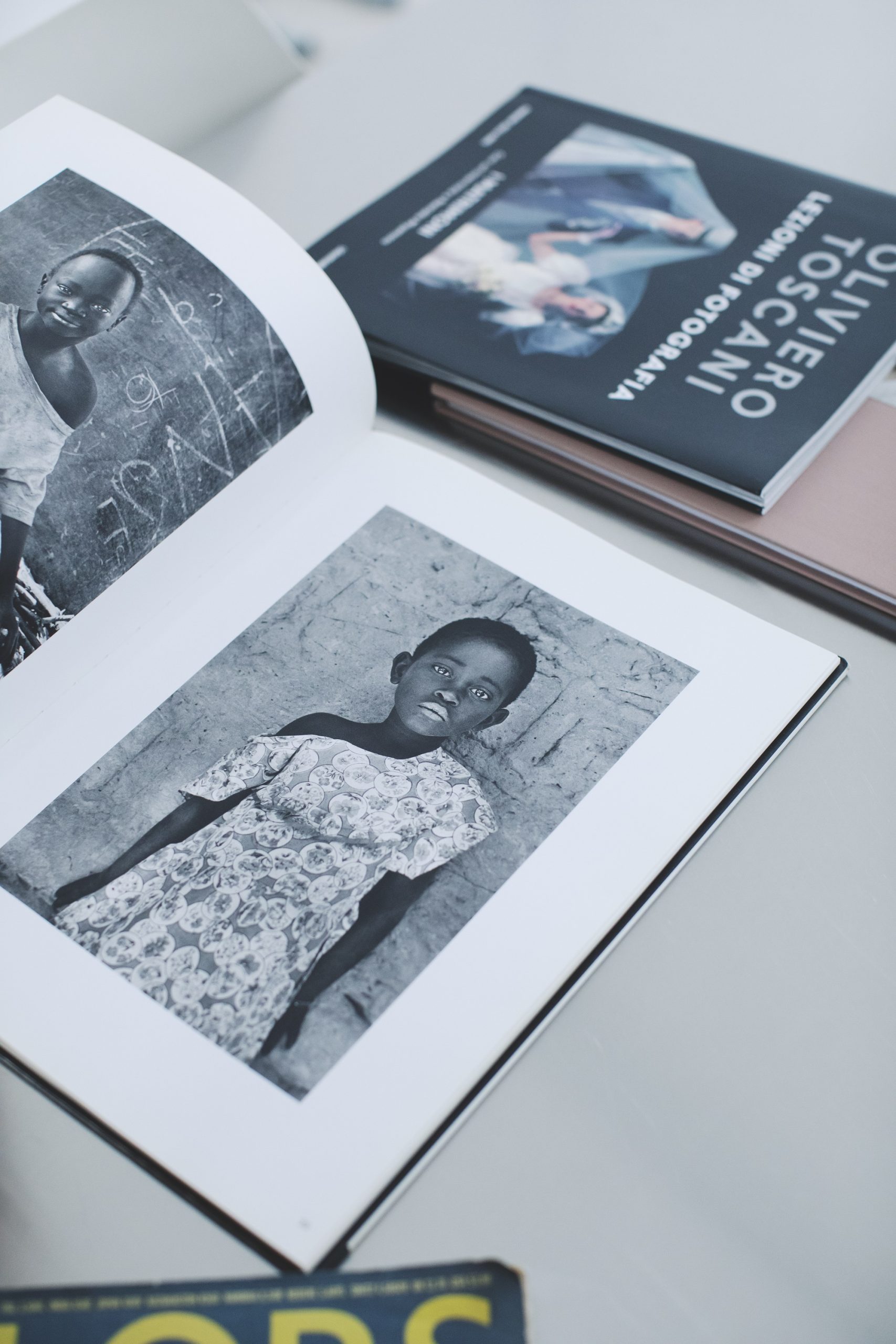

いい写真とは何か?について答えをもらえた、セバスチャン・サルガドの写真集『THE CHILDREN』。

師匠オリビエーロ・トスカーニから受け継いだもの、撮り続ける意味

ミニマルなポートレートでありながら、強烈なメッセージを伝えてくるインパクトある写真。

社会問題の提起は、宮本さんが渡伊し師事した写真家オリビエーロ・トスカーニから受け継いだスピリットを感じます。

「トスカーナの彼の家に住み込み、朝から晩まで一緒の濃厚な日々を過ごしましたが、本当にさまざまな経験をしました」

HIVや人種差別、戦争、死刑制度などの社会問題をテーマにした広告写真を撮り続けていた師匠と行動を共にした日々が、あっと目を引くような発想力や、ゼロから精力的に動く活力の源になっている様子。

そして、ここまで被写体と向き合い、写真展を続けてきた道のりは、宮本さんにとって「一流の写真とは何か?」その答えをずっと探し続けてきた葛藤の時間でもあるのです。

「世界トップ30人の写真家とその下のグループとの違いは何だろう?と、ずっと考えていて。ある日テレビで流れていたセバスチャン・サルガドの写真展の子供の写真を見て気付いたんです。これだ!って」

それは、難民キャンプやスラム街の子供たちのポートレートで、相当につらい経験をしてきた彼らから感じる“知的さ”に目が釘付けになったのだとか。

彼らと向き合い、その内面を覗き、見過ごさず、温かく、真剣に、真摯に。そうしてこそ見えてくる本質であり、真実。

「彼らの奥底にあるその部分を引き出し、すくい取るーー。これがいい写真なんだなと自分のなかで腑に落ちたんです」

>>【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法

自身が納得できる“一流の写真”を追い求めて、人と向き合いシャッターを切る宮本さん。

「歳を重ねたからか、こんなことやって何の意味があるんだろう、と正直むなしくこともあるんですが、一つだけやりたいテーマがあるんですよ」と教えてくれました。

それは、緩和ケアの患者さんと向き合うこと。

「仕事で知り合った代理店の女性に、死が近い父親を撮ってほしいと頼まれたことがあるんです。やはり苦しい表情をされていて、正直、うーん、撮れたかな、と思って最後に家族のために『笑顔をください』って言ったら、泣き出してしまったんです」

「笑顔をください」が引き金になって、あふれ出した彼の感情。

それは、表面からは見えないところに包み込まれていた、言葉にならない真実。

「コロナ禍でしばらくは難しそうだけど、必ず誰もが通る死というものについて、向き合ってみたい」という想いにつながりました。

「僕のやっていることは、全部思いつきですよ」と笑う宮本さんですが、その行動力は簡単に真似ることはできません。

これからも独自のテーマを見つけ、人と向き合い、その人だけが持つ真実を写真にという形にして人々に伝えていくー-宮本さんのライフワークは続きます。

リアリティのある美しいポートレート写真は、静謐でありながら雄弁。

いつかまた街のどこかで見かけたら、その前で立ち止まり、写真が語りかけてくる真実の物語に、どうぞ耳を澄ませてみてください。

profile

宮本直孝(みやもとなおたか)

写真家。ファッションフォトグラファーを目指し、1990~91年、イタリアの世界的な写真家、オリビエーロ・トスカーニに師事。帰国後、雑誌・広告等で活躍。

2010年スパイラルで開催した写真展『Cover Girls』をきっかけに、オープンスペースでの写真展を企画。

2012年『ロンドンパラリンピック選手写真展』 、2016年『Portraits of Refugees in Japan‐難民はここにいます。』 、2017年『母の日 – I’m a mother of a child with Down syndrome』、2019年『11月22日はいい夫婦の日』、2020年『医療従事者ポートレート』などを表参道のコンコースで開催する。

自分の人生に対してオーナーシップを持つ。

それが他者理解につながるから【ゲスト 井上英之さん / 編集長インタビュー 02】

Humming 編集長 永野舞麻が、知りたいこと、気になること、会いたいひとにフォーカス。「スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版」共同発起人の井上英之さんのインタビュー第二回目は、井上さんが携わる“マイプロジェクト”について、そして社会起業家の育成についてお話を伺いました。

“やってみる機会”を自分にあげる

― 前回、社会を変えていくためには、個人個人がまず自分のことを知っていくことが大事、というお話を伺いました。そのために、いのさん(井上さん)が行っているのが「マイプロジェクト」という学びの手法ですね。これはどういったものなのでしょうか?

「最初は、慶応大学湘南藤沢キャンパス(SFC)で学生たちに取り組んでもらっていたものでした。現在は、例えば、カタリバというNPOの主催で高校生向けに『全国高校生マイプロジェクトアワード』として展開するなど、若者たちをはじめ、地域の人たちやママたち、企業や自治体の人たちまで、全国に広がっています。『全国高校生マイプロアワード」では、今年は、366校、約17000人のエントリー、マイプロ実施者数は約7万人だったそうです。

まずは、何でもいいんです、自分がずっとやってみたかったこと、今、気になることをプロジェクトの形にしてもらう。身近にある気になることでいい。世の中や地域のことでもいい。それを“やってみる機会”を自分にあげる。

そのプロセスで、いろんな自分に出会い、気付きます。何より、他者にも出会っていきます。実際の経験のなかから、自分が本当に欲しい未来は、こういうことだったんだと気付いて、プロジェクトを変更することもよくあります。やってみるなかから、やり方も進化していきます。

『マイプロジェクト』は、プロジェクトそのものの成功だけが目的ではありません。プロジェクトを通じて、自己理解を深め、そこから他者や社会への理解をすすめ、自分の人生や社会に対して、地に足のついたオーナーシップを感じ取ってもらう。

前回もお話したとおり、プロジェクトを始めると、誰もが必ず転びます。そんなプロセスをメンバーで定期的にシェアしあいます。話をしてみると、必要なリソースや情報を、他の人が持っているかもしれないし、誰かの問いかけで、新しい理解や大切な気付きも生まれます。何より、そんなそれぞれの背景や紆余曲折を知ってくれている、大切な「場」が生まれます。

『ソーシャルイノベーション』は、自分の日常にその縮図があることに気付くことがとても大切です。どんな身近なことを扱ったプロジェクトでも、そこには“代表性”があるんですよね。たとえば親子関係に悩む人は、世界にすごい数いますよね。新しい方法を見つけたら、世界を変えられるかもしれない。変化の可能性って、僕たちの足元にあるんです」

「実現したい未来」に投資する考え方

― いのさんは、対学生だけでなく、「ソーシャルベンチャー・パートナーズ東京」という団体で、社会起業家の育成も行っていますが、こちらについても詳しく教えてください。

「2003年頃に僕が始めたソーシャルベンチャー・パートナーズ(SVP)東京という団体では、社会にイノベーションを生み出そうというプロジェクトや団体に投資をしています。集まった人たちがパートナー(会員)として集まり、お金の投資に加えて、自分のスキルや経験を通じた“時間”の貢献をしています。そして、毎年、投資先を公募して決定をするのですが、その選考方法がちょっと変わっています。

まず、書類選考を通過した団体とは、SVPのメンバーのうち、この時点で応援したい人たちがチームとなって、2次選考に向けて一緒に準備を進めます。いったん、選考する側が味方になって、協働してみる。ここで、やってみるなかから互いの理解をすすめます。また、チームに入ったメンバーは、どうしたら、他のSVPのメンバーたちを動かすことができるか真剣に考えます。そして、その後の2次選考では、プレゼンの後、全メンバーによる投資先決定の投票をします。

その投票には2種類の票があります。『S票』と『V票』です。S票は、「投資してもいいと思うよ、でも、自分は、実際の協働チームには入れない」(お金だけ)という票で、V票は、「投資に賛成するし、協働チームに入ります」(お金とコミットメント)という意思表示です。そして、S票が何票あっても、一定数以上のV票がないと正式な投資先になれないことになっています。大切なことを動かすには、温度のある当事者が必要ですよね。この投票は、主観というものの存在を、客観的に扱っていく一つのやり方だと考えています。

この投資のいちばんのリターンは、客観情報に加えて、自分の感じていることも大切にする練習と、欲しい未来のために、自分自身や周囲の人たち、組織、社会のなかにすでにあるキャピタル(資産)の活かし方なのかもしれません」

― 欧米では投資家たちが、貧困などの社会的な課題解決を考えている団体に対して資金を提供する「インパクトインベストメント」が活発ですが、日本ではあまり盛んではない印象でした。けれど今のお話を聞いていると、しっかりと取り組んでいる方たちがいるのですね。

「はい、課題はどの国でも多いですが、日本でも育ちつつあると思っています。

少し前の話になりますが、ろうの子供たちのフリースクールを運営していたSVPの投資・協働先の団体が、学校法人として認可を受けて、私立の小学校を始める資金調達キャンペーンを行ったことがあります。必要な数千万が集まる素晴らしいプロジェクトになりました。

これをリードしていた、SVPのチームメンバーたちは、これを機に、その後に日本ファンドレイジング協会を立ち上げるなど、素晴らしい活躍をしています。制度や慣習の困難はあっても、それを一歩ずつ動かしている人たちは、増えていると実感しています」

― 素晴らしいですね。その一方で、社会的企業や活動する団体への投資は、一般の投資家側からみると「すぐに直接的なリターンを得ることは難しい」と考えられている面もあるようですが・・・。

「投資に対してリターンが少ないと、本当に言えるでしょうか。

まず、営利と非営利事業の違いは、大きくは一点だと思っています。直接の顧客に支払い能力があるかどうか。営利のビジネスですと、美味しいコーヒーを購入した人が、リターンとして直接にお金を支払う。それが、非営利が扱う多くの分野では、例えば、子どもや森林は、サービスを受ける顧客として、直接にお金を支払えない。その代わりに、彼らがハッピーになることで喜ぶ、『第二の顧客』と呼ばれる、寄付者や企業・財団、政府などがスポンサーになって支払う。森林が保全されるインパクトが、投資額に対して効果的であればよい投資となる。これって、視聴者がお金を払うわけではないテレビ局と、近いビジネスモデルですよね。インパクトでも資金を集めるという点では、一部のネット系の企業からヒントを学ぶ点があるのかもしれません」

自己理解は他者理解につながる

― いのさんはこれまでにもさまざまな活動をされてきましたが、『THE BIG ISSUE』のビッグイシュー基金で理事もされていたこともありますね。

「はい、この『ビッグイシュー』との関わりは、僕にとって貴重なものでした。これはホームレスの状態にある人たちが、路上での雑誌販売を通じて、自立に向かっていく事業です。彼らが、『ビッグイシュー』を駅前などで売ることで、2つの変化が始まります。

まずは経済的な収入です。毎月、一定数の雑誌が売れれば、部屋を借りる資金となり、住所が手に入ります。そうすれば、就職活動もぐっとしやすくなります。もう1つが人との関係性です。常連さんができたり、『いつもあなたがここで売ってるの見ているよ』と言ってくれる人が現れる。自分の人生に“目撃者”が誕生する。他者との関係性を失ってホームレスの状態になる人が多いのですが、世の中に居場所ができます。これは大変な変化です。

一方で、これを他地域に展開するなかで、うまくいく場合とそうでない場合があります。例えば、彼らを“支援する“とか”助けるべき“対象と見て、支援者マインドで取り組む場合は、うまくいかないようです。逆に、彼らを『駅前に店舗を持っている経営者なんですよ』と、一人ひとりをみて協働する場合、よりよい結果に近づきます。

実際、販売員たちで集まってもらい、『うまくいった売り方』の情報交換をしてもらうー-などすると、互いに教え合い、学び合える。“自分のやり方”も見つかる。マニュアルどおりにやらせようとするよりも、力を発揮し始めることがあります」

― つまり・・・「マイプロジェクト」で意見を交換している学生さんと同じことのようですね。

「そうですね。ホームレスという状況は、さまざまな課題が重なって起きている超複合課題なので、一概には言えないところもあります。けれどインタビューの1回目でもお話したとおり、大統領でなくてもスーパーヒーローでなくても、一人ひとりがこの世界の貴重なリソースであることを理解する。一人ひとりの力は大きい。そのことは社会を大きく変えます」

― いのさんが、何度もおっしゃっている「自分を知ると社会が変わる」ということですね。

「はい。自己理解は他者理解につながります。たとえば“寂しい”という気持ちがあったとして、それに蓋をしないで、“寂しい”と感じている自分に少し寄り添ってみてください。

“転職したばかりで新しい環境で”、“しかも引っ越しもして、知らない町に住んでいるし・・・”と理解を進めて、“この状況ならそう感じるよね”って、自分を責める前に理解を示してみる。そうすると、同じような寂しさを持った人のことも理解できるし、つながることもできる。さらには、海外から移住した人たちの気持ち、職場における女性や、マイノリティの人の気持ちもぐっと高い画素数で見えるようになる。自分への理解を進めることで、自分自身の代表性や、世界とのつながりに気付くこともできるんです」

― 他者の気持ちを思いやるためには、自分から湧き上がるものを無視せず、きちんと見つめることが必要なんですね。2回にわたり、とても大切なお話をありがとうございました!

俳優・小林涼子さんが目指す明るい都市型農業。

サステナブルな食物生産の営みとは?

国内初の屋外型アクアポニックス栽培を行うAGRIKO FARM。俳優の小林涼子さんが生まれ育った東京・桜新町で開園した農福連携ファームです。農業を通して出合った新たな価値観や、今後の展望を聞きました。

いつでもリフレッシュできる癒しの場

魚が泳ぐ水槽の上で野菜が育つ循環型のアクアポニックス栽培。屋外だからこその良さと、栽培の難しさを感じているといいます。

アクアポニックス栽培の循環システム。

「ファームが完成したとき、青空の下、水が流れる音や魚が泳ぐ姿、心地よい風、美しい緑にとても癒されました。アクアポニックス栽培は主に閉鎖型の循環環境で行われるものなので、屋外で取り組むと一筋縄ではいきません。それでも自分が生まれ育った東京、世田谷区でファームを開園したかったこと、水族館であり植物園でもあるようなアクアポニックス栽培を行うこの場所を都会のオアシスにしたいという思いを優先しました」

思い描く道へ。自分のチカラで切り拓く人生を【女優 中西悠綺のIt’s My Story】

世界で活躍する女優を夢見て、中国に渡った中西悠綺さん。現地の演劇大学に入学するも、何のつてもなく、映画の制作会社を一人でまわってチャンスを探す日々ーー。そんな中西さんの情熱が伝わったのか、中国での初仕事が映画の主演! しかも日本人女優が中国映画で主演を務めるのは前例のない快挙です。女優を目指すきっかけや、なぜ世界のなかで中国を選んだのか。これまでのキャリアと今後の展望を聞きました。

3分で診断できる「私ってどんな人?」【島田恭子の自分学 vol.02】

最近よく耳にする「ウェルビーイング」という言葉。「よりよく生きる」ために、私たちは自分のために何ができるでしょうか。他の誰でもない、自分のために、自分らしく生きて、自分自身が幸せを実感できる毎日へ。この連載では、予防精神医学者の島田恭子さんに、自分軸でモノゴトを進めていく人生を送るために学びたい「自分学」について教えていただきます。

今あるものをありがたいと思えたら

皆さんこんにちは。

日々“健やかで、心豊かな人生を送るために必要なこと”について研究している島田恭子です。

毎日毎日、本当に暑いですね。私が以前に住んでいた鹿児島の真夏よりも、最近の東京のほうが数段ホットな気がします。温暖化のせい? それとも歳とともに、自分の限界点が低くなってきたせいでしょうか?

でも実は私、暑いの嫌いじゃないんです。ギラギラ太陽の下、水をがぶがぶと飲みながら「いやー暑いね、アツい!!」と言いながら、汗だくになっているの、結構好きです。

なぜ好きなのか?

その理由はただ一つ。

暑ければ暑いほど、そのあとの快感が爆増するからです。

冷たいシャワーで汗を流す喜び。エアコンの効いた空間に入ったときのありがたさ。冷たいスイカの美味しさ。

「気持ちいぃ~」「涼しい~~」「最高~」と感じられるのは、その前に「うぅー、暑い・・・」があるゆえの喜びですよね。

このメカニズム、私の研究領域でも同じことがあると気付きました。

たとえば「漸近的筋弛緩法」というもの。

これは心がストレスで凝り固まっているときに、ほぐしやすい“体”のほうにアプローチする療法なのですが、これがまさに同じ原理です。

筋肉をいったん “ぎゅーっ”と縮こませることで、そのあとの弛緩状態を効果的につくり出す。まさに「炎天下からの冷たいシャワー」と同じですね。

考えてみればいろんなことが当たり前すぎて、今あるもの、持っているものになかなか気付けない私たち。戦争が起きたことで平和の尊さに気付く。病気になって健康のありがたさが身に染みる。激アツだからこそ、エアコンもシャワーもめちゃくちゃありがたい存在になる・・・。この日差しに眉をしかめたくなるけれど、私たちには、スイカもエアコンもうちわもシャワーもかき氷も冷たいビールもあるじゃないか!

今あるものをありがたい、と思えたらいいんだ・・・と、暑さで朦朧としながら、考えた午後でした。

さてさて、前置きが長くなりました。

先月から始まった“自分学”。

ついつい「わりといい子ちゃん」を目指してしまいがちな私たち女性の思考を解き明かし、「ねば」から「したい」の人生にシフトチェンジするのを応援するシリーズ連載です。

前回の記事は、「自分を知ることはなぜ大事なの?」というお話でした。

私たちはそれぞれの立場でいろんな人に関わって生きているから、どうしても“しがらみ”が四方八方から、つたのようにのびてきて、がんじがらめになっています。

長らくそれに慣れてしまい「ホントに自分のしたいこと」を言えないどころか、自分でもわからなくなってさえいる今日この頃。だから自分を知り、自分について考え、「これでいいんだ」と今の自分に価値をおいたり、自分を少しだけアップデートしたり。そんなことを考えるきっかけになるといいな、と思っています。

占いより当たる!? 3分でできるじぶん診断

まずは気軽に自分を知る方法から見ていきましょう。

突然ですが、あなたは占い、お好きですか? 占い師さんに、自分の性格をズバリ言い当てられて、ドキッとしたことありますか?

今回はちまたの占いより信憑性のある、じぶん診断をご紹介します。心理学研究の結果、私たちの性格はこれからご紹介する5つの言葉で表わされることがわかっています。

とりあえずやってみましょう!

これからとてもかんたんな10の質問をします。

考えこまずに、あなたにとって一番しっくりくる答えを、直感で選んでみてください。携帯のメモ機能や手帳など、何かにメモしてあとで見返せるものをご用意くださいね。

これから2問ひと区切りで、5つのボックスが出てきます。ボックスごとにあなたの点数を合計したものをメモっておきましょう。それではスタート!

質問1:しっかりしていて自分に厳しいと思う。

まったく違う(1点)

おおよそ違う(2点)

少し違う(3点)

どちらでもない(4点)

少しそう思う(5点)

まあまあそう思う(6点)

強くそう思う(7点)

質問2:だらしなく、うっかりしていると思う。

まったく違う(7点)

おおよそ違う(6点)

少し違う(5点)

どちらでもない(4点)

少しそう思う(3点)

まあまあそう思う(2点)

強くそう思う(1点)

※質問1と質問2の合計点数 = あなたのマジメ度得点

質問3:新しいことが好きで、変わった考えをもつと思う。

まったく違う(1点)

おおよそ違う(2点)

少し違う(3点)

どちらでもない(4点)

少しそう思う(5点)

まあまあそう思う(6点)

強くそう思う(7点)

質問4:発想力に欠けた、平凡な人間だと思う。

まったく違う(7点)

おおよそ違う(6点)

少し違う(5点)

どちらでもない(4点)

少しそう思う(3点)

まあまあそう思う(2点)

強くそう思う(1点)

※質問3と質問4の合計点数 = あなたの新しもの好き度得点

質問5:活発で、社交的だと思う。

まったく違う(1点)

おおよそ違う(2点)

少し違う(3点)

どちらでもない(4点)

少しそう思う(5点)

まあまあそう思う(6点)

強くそう思う(7点)

質問6:ひかえめで、おとなしいと思う。

まったく違う(7点)

おおよそ違う(6点)

少し違う(5点)

どちらでもない(4点)

少しそう思う(3点)

まあまあそう思う(2点)

強くそう思う(1点)

※質問5と質問6の合計点数 = あなたの陽キャ度得点

質問7:人に気をつかう、やさしい人間だと思う。

まったく違う(1点)

おおよそ違う(2点)

少し違う(3点)

どちらでもない(4点)

少しそう思う(5点)

まあまあそう思う(6点)

強くそう思う(7点)

質問8:他人に不満をもち、もめごとを起こしやすいと思う。

まったく違う(7点)

おおよそ違う(6点)

少し違う(5点)

どちらでもない(4点)

少しそう思う(3点)

まあまあそう思う(2点)

強くそう思う(1点)

※質問7と質問8の合計点数 = あなたの優しさ度得点

質問9:冷静で、気分が安定していると思う。

まったく違う(1点)

おおよそ違う(2点)

少し違う(3点)

どちらでもない(4点)

少しそう思う(5点)

まあまあそう思う(6点)

強くそう思う(7点)

質問10:心配性でうろたえやすいと思う。

まったく違う(7点)

おおよそ違う(6点)

少し違う(5点)

どちらでもない(4点)

少しそう思う(3点)

まあまあそう思う(2点)

強くそう思う(1点)

※質問9と質問10の合計点数 = あなたのおだやか度得点

いかがでしたか? どれが高くて、どれが低いでしょうか?

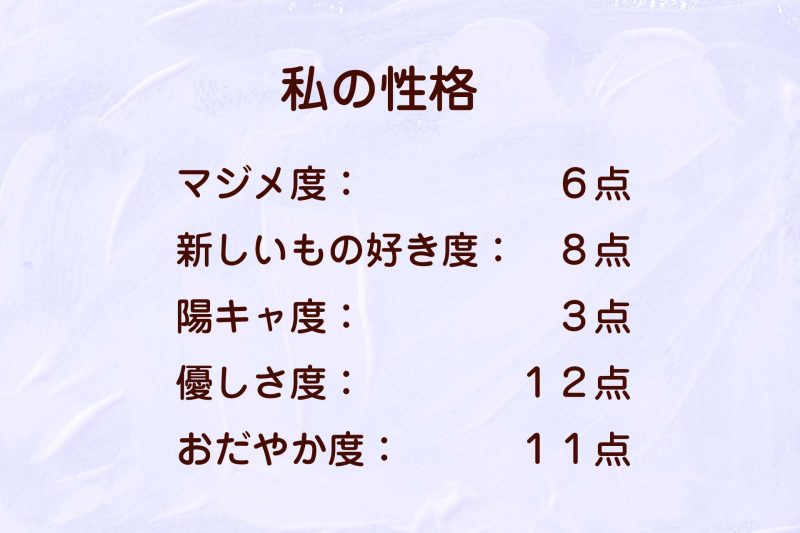

今あなたの手元には、下の表のような5つの得点が並んでいるでしょう。

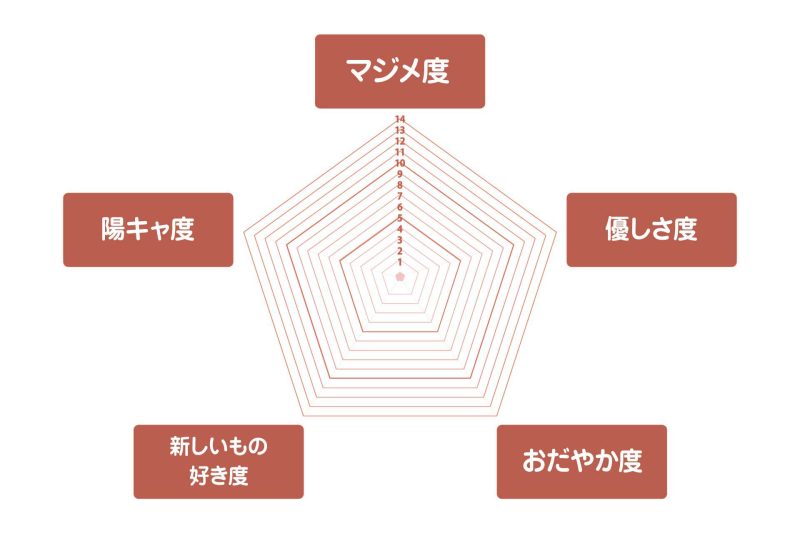

手帳などに下のような簡単なレーダーチャートを作って、自分の5つの点数を入れてみてもいいですね。

Illustration = Mizue Someya @kokorobalance.lab

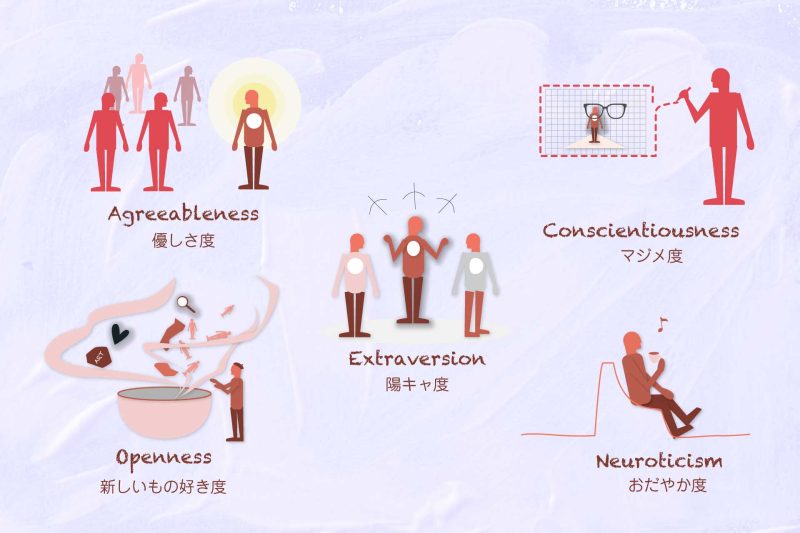

最近本屋さんやセミナーなどで、“性格特性”とか“ビッグファイブ”という言葉を目にすることがあるかもしれません。

私たちの性格を科学的に見える化するものは他にもありますが、今回はこの5つの言葉で見ていくことにしましょう。

(研究では質問や評価のしかたが厳しく決まっているのですが、ここでは分かりやすさ優先です)

Illustration = Mizue Someya @kokorobalance.lab

私たちの性格は

・マジメ度

・新しもの好き度

・陽キャ度

・優しさ度

・おだやか度

がどれくらいかによって形づくられると言われています。

どれも何となく、点数が高い方がいい性格のように思いませんか?

でも実は、どれも“高いから良い、低いから悪い”ということはなく、いい面あり、悪い面あり、なのです。

Illustration = Mizue Someya @kokorobalance.lab

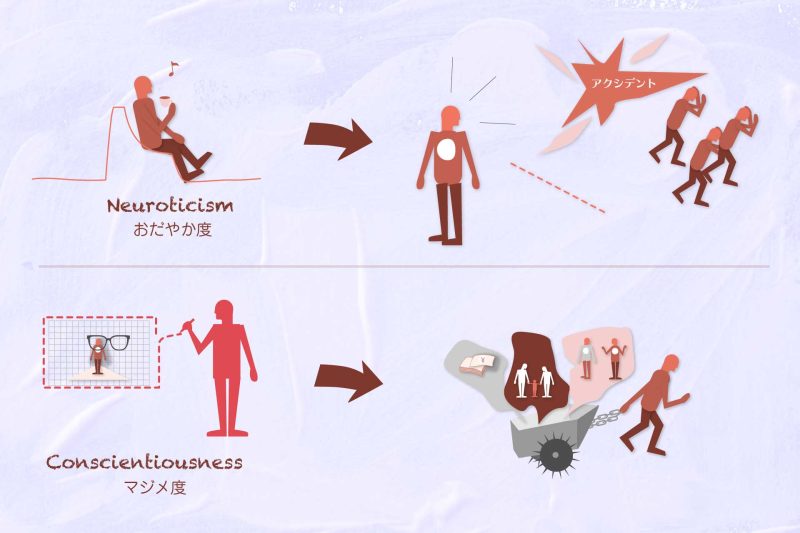

例えば、「マジメ度」が高いことは、勤勉で物事を誠実に対応できるから、仕事や学業で成功するし、健康にも気遣うから長生きする人が多い、というデータがあります。その一方で、度が過ぎると融通が利かず完全主義で自分を苦しめてしまうことにもつながりかねません。

「陽キャ度」だって、活発でポジティブなのはいいのですが、あまりに外向性が高過ぎると、常に強い刺激を求め、いろんな方向に手を広げ過ぎて、窮地に陥いることだってあります。陰キャな方が、一人でコツコツ集中する仕事には向いている、ということもありますよね。

そして「おだやか度」の点数が高い方。きっと気分の浮き沈みが少なく情緒が安定していているから、おおらかで通常のストレスは少な目でしょう。これだけ聞くと良さそうですが、あまりに低すぎると、不安や怖れといった“ネガティブ感情”を持ちづらいので、危機感が少なく、トラブルや有事の際には乗り遅れてしまう危険性が出てきます(それは大変ですね)。

自分の望む人生のために、「じぶん診断」を活用する

このように、「どの得点がどのくらいであれば良い/悪い」ということはないし、「まわりと比べて、私はどのくらい・・・」と比較するのもあまり意味がありません。そもそも私たちの性格は、だいたい半分くらいが生まれもったものであり、残りの半分は、環境や歳を取るにつれて、少しずつ変わっていくと言われています。

今日の結果も、数年後には変わっている可能性だって十分あるでしょう。しかも朗報なのは、無理に変えようとしなくても、歳を経て(だいたい50歳をすぎる頃に)、より自分の望む方向に収束してくる、つまり、“なるようになっていく”、ことを示す研究もあるんですよ。

じゃあこの「じぶん診断」、どのように使っていくのが良いでしょうか。

それは、「人生のさまざまな段階や人との関係で、自分の特性がどんなふうに影響するのか、特性に合った環境はどんなものかを検討する“ものさし”にしていく」ことです。

例えば自分の特性をきちんと知って、それに合った仕事選びやパートナー選択、人生設計をしていくことは、自分がより心地よく、望む人生を送ることにつながります。また、自分の特性を尊重するべく、たまのお休みなら友達に誘われても一人で静かに過ごす選択肢をとることもできます。さらには自分の望む人生を叶えるために、現在の特性を把握したうえで少し軌道修正する必要がある場合に、有効な指標として活用できるでしょう。

本来であれば、皆さん一人ひとりの特性や組み合わせ状況に応じた対処法や具体的な活用法を一緒に分析していきたいところです。が、膨大なスペースが必要なため、残念ながらここではご紹介しきれません(今後、私共の研究所にて、活用できるコンテンツをご案内しますので、どうぞご期待ください)。

この連載では、「ふーん、わたしはこんな性格なのね」で終わりにするのではなく、この結果をうまく活用し、より良く生きるヒントを得ていただきたいと思っています。

そこで次回は、ちょっと軌道修正したい場合のヒントについて、一緒に考えることにしましょう。

暑い日が続きますが、みなさまどうぞご自愛くださいね。

※次回予告

「わたしの性格を知る」←今回はココ

「変えたいところがあるときのヒント」←次回(連載3回目)

「わたしの価値観」←次々回(連載4回目)

と続きます。

本を軸に広がる未来。進化する文化発信地を創る【森岡書店 店主 森岡督行のIt’s My Story】

「一冊の本を売る本屋」をコンセプトに、2015年5月に銀座にオープンして話題を集めた森岡書店は今年で早7年目。一度は撤退も考えたというコロナ禍の厳しい状況を経て、さらに人が集う文化発信地として進化を続けています。絵本の制作やスイーツの開発・販売など次々と楽しいプロジェクトを手掛ける店主の森岡督行さんが大事にしていることとは?

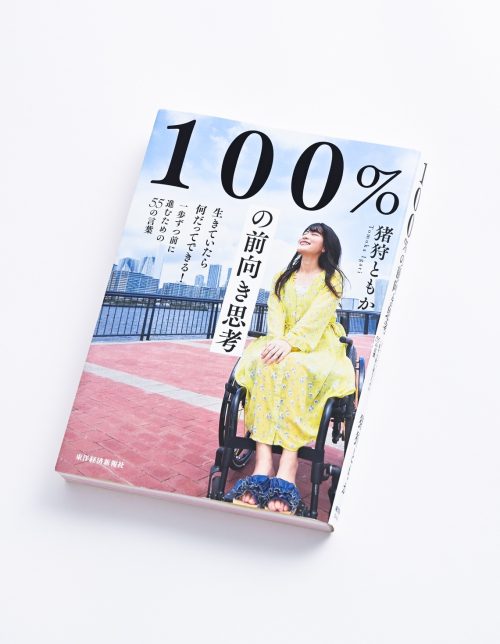

マイナスをプラスに転じさせる。車いすアイドルのポジティブ思考【ゲスト 猪狩ともかさん / 編集長インタビュー】

Humming 編集長永野 舞麻(ながの まあさ)

が、知りたいこと、気になること、会いたいひとにフォーカス。今回は、アイドルグループ「仮面女子」で活躍する猪狩ともかさん。不慮の事故により車いす生活を送るなかで、現在に至るまでの葛藤、日々をポジティブに生きるための心の持ち方などについて伺いました。

Special Interview ———

猪狩ともかさん

アイドルグループのリーダーとして活躍していた猪狩さんは2018年の春、26歳のときに、強風で倒れてきた数百キロの看板の下敷きになるという惨事に見舞われました。脊髄損傷を負って両下肢完全麻痺と診断されるも、壮絶なリハビリを経て、車いすに乗りこなしてステージにカムバック。その奇跡は多くのメディアで取り上げられました。

復帰後は、東京都から「パラ応援大使」「東京2020パラリンピックの成功とバリアフリー推進に向けた懇談会」のメンバーを務めたほか、Eテレの「ハートネットTV」にも出演。さらにYouTube配信、作詞などにも精力的に取り組んでいます。その強く前向きな姿は、たくさんの人に勇気と元気をもたらしています。

思い出を振り返ることはあっても、後ろは振り向かない

– 猪狩さんが苦難を乗り越える支えとなったのは、ご家族の力も大きかったことと思います。幼少期はどのような子供でしたか?

「子供のころは毎年必ず、家族で海水浴に行ったり、母が大ファンだった埼玉西武ライオンズの試合を球場で観戦したりと、一緒に過ごすことの多い仲の良い家庭環境で育ちました。私自身はモーニング娘。に夢中になり、歌やダンスが大好きで、すでに小学生のときにはアイドルになりたくて、オーディションにも挑戦しました。でも、残念ながら落ちてしまって、アイドルになるという夢は封印したんです」

ー それでも結果、アイドルになる夢を叶えたわけですね! そこからデビューまでの経緯は?

「高校卒業後は4年制の管理栄養士の専門学校に進学して、就職活動も励まないと・・・と思っていたんです。でもこの時期に、かつて憧れていたモーニング娘。の存在、そして、自分のなかにあった“アイドルになりたい”という思いが再び沸々と湧き上がってきて。もう自分の気持ちに嘘をつけず、勇気を出して現在の事務所のオーディションを受けることにしました。

プライベートでは積極的に街に出て、カフェを巡ったりも。

結果的に合格し、その後は研修生としての長い下積みなどを経て、『仮面女子』のメンバーになることができました。本格的にアイドルを目指したのが22歳と、他の人より遅いスタートだったからこそ、とにかく頑張らねばと無我夢中の毎日でしたね。アイドルという仕事は歌やダンスが楽しいのはもちろん、観てくれる誰かの活力になれるのが最高にうれしいし、やりがいも大きいです」

ー そんな充実した日々が、不慮の事故に遭われて一変してしまいました。多くの苦難があったと思いますが、どのように新たな一歩を踏み出したのでしょうか?

「4年前の事故で、車いすの生活を余儀なくされたわけですが、直後は現実と悲しみが押し寄せてきて『あぁ、もう以前のようには踊れないんだなぁ』と。リハビリ中も『想像以上に体が動かなかったら、どうしよう』と、つい悲観的な方向に気持ちが行きがちで・・・。それでも、自ら『アイドルをやめる』という選択肢はありませんでした。

ただ、自分は続けたいと思っているけれど、メンバーや事務所のスタッフに対して『私はみんなのお荷物になっているかもしれない』と負い目を感じていました。でも、みんなが『ともかが帰ってくるまで、あなたの居場所をつくって待っているからね!』と言ってくれた。うれしくて胸がいっぱいになりました」

ー ご家族だけでなく、お仕事仲間の存在も支えですね。

「はい、そうなんです。でもー-実際に復帰してみたら、両手を使って車いすを動している私には仮面女子の売りである仮面を持ってダンスを踊ることができない。だから、必然的に私に合わせたフォーメーション、車いすありきの構成になるわけです。もともとポジティブな性格な私も、みんなを巻き込んでしまっているという紛れもない現実に落ち込みました。

事故で入院しているとき、私が『車いすのアイドルなんて、ニーズはないよね』とついネガティブな言葉を発してしまったことがあって。そしたら、それを聞いていた兄から『車いすに乗っていても、誰かを元気づけたり、希望になれるはずだよ!』と言われ、ハッとしたんです。それを思い出して、車いすを理由にいろいろなことを諦めるのだけはやめよう!と覚悟を決めました。そして、思い出を振り返ることはあっても、後ろは振り向かない。私が今いる場所は、今ここしかないと強く思うようになったんです。

その後は気持ちの浮き沈みが多少あっても、元来のポジティブな自分に戻っていきました。おかげで『事故に遭って良かったとは一生思えないけれど、新しい道が、明るい場所で良かった』と感じられるようになりました。

今考えれば、私の家族はみんな前向き! 例えば、作ったおかずの味が濃すぎたときも失敗と捉えず、白米が進んでいいね~!と褒めてくれるんです(笑)。そんな家族と過ごしてきたから、私は自然とマイナスをプラスに転換するクセが身についていたみたいです。家族には心から感謝しています」

困っている人が素直にSOSを発せる世の中にしたい

– 車いすを利用する生活だからこそわかったこと、見える現状と問題点があると思います。それを踏まえて、今後、積極的に取り組んでいきたいことはありますか?

「日本もバリアフリー化は進んでいるけれど、まだまだ不便な点が多いです。例えば、ホテルなども使いにくいポイントが意外とあります。障がいの種類はさまざまで、それぞれの人にとって使いやすさの基準は異なりますが、誰にとっても“ちょうどいい基準”が整備されて、ホテルだけでなくいろいろな場所やシーンで実際に採用されていくといいなと思います。

ファッションについても、車いすであることでの制約ー-ロングコートは着こなしづらかったり、白い服はタイヤの跡がついてしまうので選ばなくなってしまったりー-はありますが、生活に支障があるほど大きな問題ではありません。でも、もっとおしゃれを楽しんだり、選択肢を広げるために何かいい方法があるはずですよね。

こんなふうに、日頃感じている率直な意見や思いをSNSで発信すると、フォロワーさんたちから『気づかせてくれて、ありがとう!』という声をいただくことも多くて。人は“知らないものに対して対応できない”というのは当たり前です。私自身も事故に遭う前は、車いすに乗っている人を見かけても何もできませんでした。それはやっぱり、車いすや車いす利用者のことを知らなかったし、想像できなかったから。だからこそ、今は当事者という立場だからわかることを積極的に発信して、多くの人たちに情報を届けていけたらと思っています」

– 実際に街で車いすで移動している人に出会ったとき、私たちに何かできることはあるのでしょうか? アドバイスがあれば、教えてください。

野球ファン、特に埼玉西武ライオンズが好きな猪狩さん。子供のころから、球場に赴いて応援も。

「車いすで移動している自分が常に困っていてSOSを出しているかというと、そういうわけではありません。それに、車いす利用者でも全員が同じ助けを必要としているのではなく、必要なことは人それぞれ違うもの。なかには、そもそも助けを借りずに自力で頑張ることがリハビリになるケースもあります。だから、一概に手を貸すことがいいというわけではないのですが、当事者がSOSを気軽に発せられる世の中であってほしいなと思います。

私自身は声をかけてもらえたら素直にうれしい! 坂道では誰かに車いすを押してもらえたらな~と思うけれど、周りの見知らぬ方にお願いするのは気が引けるので、『何かお手伝いしましょうか?』と声をかけてもらえると本当に助かります」

前向きに生きていれば、きっと新しい道が開ける

『100%の前向き思考—生きていたら何だってできる! 一歩ずつ前に進むための55の言葉』猪狩ともか 著/東洋経済新報社

– 2020年に刊行された著書『100%の前向き思考—生きていたら何だってできる! 一歩ずつ前に進むための55の言葉』で、一番伝えたかったことを教えてください。

「この本に込めたメッセージは『前を向いていれば、良いことがある』ということ。事実、私は新しい道を開くことができました。どん底まで落ちたときに、心身ともに無理をしてまで前向きを演じる必要はないけれど、やっぱり後ろ向きでいるより、前向きでいたほうが幸運なことや出会いを引き寄せることができると思います。

私自身、事故に遭って手術をしてから4ヵ月後にはもうステージに復帰できました。紆余曲折があったものの、事実を受け入れて以降は、早めに気持ちを切り替えて前を向き、リハビリに懸命に励んだことが良かったのだと思います。

この本のなかで、入院中に作成した“不幸中の幸いリスト”を紹介しました。最悪の事態でも、“良かったこと”を探し出して書き留め、リスト化していくんです。私の場合は『生きていた!』『手が自由』『通行人がすぐに救助してくれた』ーーといった具合に。不幸中の幸いリストを作っておくと、落ち込んだときに見返すごとに『私って案外、ラッキーだったかもしれない』『十分幸せだよね!』と、元気を取り戻せるんですよ」

東京パラリンピック聖火フェスティバルに参加した際の一枚。

– 人前に出る活動で顔と名前を知られる立場となると、余計な雑音や心無い言葉などが向けられ、それが耳に入ってきてしまう時代です。基本的にポジティブな性格の猪狩さんですが、他者の言動に傷つきそうになったときはどのように対処していますか?

「ズバリ、感情を吐き出すこと! 私はもともとブログを書いていましたが、それはあくまでも表向きなもので、本音をつづるときは、断然ノートに書く派です。特に事故に遭ってからは、記録しなきゃ、自分のリアルな言葉で思いを残さなきゃ・・・という一心で、可能な限りノートに書くようになりました。後になって見返すと『随分と、荒れていたな(笑)』と感じるくらい、感情的な言葉をバーッと連ねていたこともありました。

それでも自分のなかで消化できないことは、人に話すに限りますね。家族や友人と会話のキャッチボールをするなかで、相手から共感してもらえたり、『気にするなよ!』と励ましてもらえると心が軽くなっていきます。

でも、頻繁に、一方的に愚痴を話すだけだと、相手に負担をかけてしまいますよね。だから、毎回同じ相手には話さない、ストレスになるような話し方をしないなどの配慮は欠かせません(笑)。どうしても、人の批判に傷ついたときは『1のアンチの人より、9の応援してくれる人を思い出す』ようにして、自分を鼓舞しています」

Eテレの福祉情報番組「ハートネットTV」の2019~2021年度に放送されシリーズ〈パラマニア〉にも出演。

– さまざまなことにチャレンジしている猪狩さんが、これから叶えたい夢を教えてください。

「まずはもっともっと精力的に活動をして、『仮面女子』というグループを大きくしていきたいですね。そして、私自身のパフォーマンスも高めていき、『車いすに乗っていても、それを感じさせない、パワーがすごい!』と思ってもらえたらうれしいです。ソロ活動のほうではドラマで演技も見せたいですし、バラエティ番組にも出演したい。車いすに関することだけでなく、マルチに活躍したいと思っています。

そして、今後も世の中に向けて、微力ながら何か伝えていけたらと。例えば、アイドルグループのなかに障がいを持つ私が存在していること、そして活動する姿をお見せしていくことで、多くの人たちが『私たちの社会には障がいを持つ人が存在し、それは当たり前のこと』と思ってくれたらいいなと思います。

私はいつも『どんなときも、どこかで誰かが自分を見ている!』と信じています。そして、人生には良いことも悪いことも起こり得るし、みんな平等にそんな経験すると思っていて。だから、人が見ていないからとズルをしたり、自分だけが悲しい目に遭っていると卑屈になることだけは絶対に避けたいです。

車いすの生活になってからすごく感じていることなのですが、世の中は巡り巡っているなと。だから、自分が誰かに助けてもらったら、私自身も誰かを助けたい。そうやって、思いはつながっていくんだと信じています。そんな自分ができることの一つとして、アイドルとしての活動を継続していきたいと思っています。私がたくさんの人に支えられているように、歌やパフォーマンスで私が皆さんをを元気づけることができ、誰かの心の支えになれたら本望です」

ー 猪狩さんのポジティブ思考は、ファンだけでなく、多くの方々にパワーをもたらしていると思います。今後のご活躍も楽しみにしています! 貴重なお話をありがとうございました。

インタビューを終えて

猪狩さんのお話を聞いて、目に見える体の違いを持っていても、目に見えない気持ちのハードルを抱えていても、両方とも「その人が乗り越えて生きていく課題」という観点から見れば「障がい」が存在することことに気がつきました。

それが車いすに乗っている人にとっては段差であったり、内向き思考な人にとっては行く気になれないカレンダーの予定だったりする。一人ひとりが「これは自分自身にとって障がいだ」と思うものが目の前に現れたら、乗り越えるための努力が必要なのだと思いました。

どのような状況においても、お互いにお互いを思いやる気持ちで相手と接することが大切なのだと再確認しました。

そして、それぞれが自分の経験していることについて声をあげること。

人は自分の経験したことの無いことは、うまく想像できないし、気が付けないことも多々あります。経験者自身が言葉にしてくれたことで周りが気が付けることもたくさんあるので、自分の声なんて、と思わずに思いを声に出していくことの大切さを感じました。

また、お話の端々で、猪狩さんは、家族や周りの方たちからとても愛され、大切にされて育ってきたのだということが感じられました。お母様の、小さいころからの前向きな声がけこそが彼女のなかに深く強く根付いていて、今のご自身の前向き思考を作り出しているのだということがわかりました。

これからも、ますます幅広くご活躍されることを心から応援しています。

編集長 荻原正子

Profile

猪狩ともか(いがりともか)

アイドルグループ「仮面女子」のメンバー。1991年生まれ。埼玉県出身。2018年4月、強風で倒れてきた看板の下敷きになり、緊急手術を受けるも脊髄損傷を負い、下半身不随に。事故は数多くのニュースで取り上げられた。絶対安静の状態からリハビリを経て、2018年8月、車椅子に乗りながらアイドルとして復帰を果たす。東京オリンピック・パラリンピックでは東京都の「東京2020パラリンピックの成功とバリアフリー推進に向けた懇談会」メンバーとして活動し、「パラ応援大使」に任命も。著書『100%の前向き思考—生きていたら何だってできる! 一歩ずつ前に進むための55の言葉』(東洋経済新報社)は、老若男女の間で「生きる勇気をもらえる」と話題に。

ブログ https://profile.ameba.jp/ameba/igari-tomoka/

Twitter @igari_tomoka3

Instagram @igari_tomoka

YouTube いがともちゃんねる

「自分の身体を知り、人生を充実させるためのケアを」

鍼灸師・温活士 栗本夏帆先生に聞く腟ケアのすすめ

『うるおいの腟レッチ』の著者で、鍼灸師・温活士の栗本夏帆先生は女性のためのオンラインサロン『腟サロン』を主宰。鍼灸に基づく“未病治”(=病気になる前に対策をとり、健康を維持する)の考え方は、日々のセルフケアにも当てはまります。「腟まわりの“未病治”とは今はトラブルがなくても、最適なアイテムを使って日頃からケアしましょうということ」と栗本先生。今回は腟ケアやトレーニングの重要性、ケアを始める前に知っておきたいこと、フェムテックについて教えていただきました。

セルフメンテナンスを継続してトラブルを防ぐ

― 鍼灸院ではどのようなお悩みが多いですか。

鍼灸=肩こりや腰痛に効果的というイメージを持って来院される方がほとんどですが、お話を伺っていくと更年期や生理痛の悩みを抱えていらっしゃることも多いです。そういった症状に対して鍼灸が手助けできるということがなかなか知られていません。特に更年期の症状は疲れやすい、やる気が起きない、急に白髪が増えたなど、いくつもの症状が重なって現れます。症状が重いと仕事をやめなくてはならないなど、生活にも影響が出ることもあり、それだけ辛いのだなと痛感します。また20代、30代の女性に多いのは「妊活を始めているけれど、なかなか妊娠できない」という声。現代病でもありますが、慢性的な身体の冷えや基礎体温の低さによる影響も大きいと思います。

東洋医学の考え方である、病気にかかる前に治す“未病治”という概念を持って、身体のメンテナンスを行う施術が鍼灸です。一人ひとりの状態を見て、鍼やお灸を使いツボを刺激することで病気の治癒や予防を目指します。一時的に症状を緩和するのではなく、根本改善が目的なので更年期になる前に、妊活を始める前に、定期的なメンテナンスのために利用していただきたいです。鍼灸による症状の改善とともに、症状に適した病院をご提案することもあります。鍼灸院がお悩み相談所のようになると良いなと思っていて、著書『うるおいの腟レッチ』は、鍼灸師としてお悩みを抱える方と産婦人科の間に立つ気持ちで書かせていただきました。

― 鍼灸師である栗本さんがフェムケアやフェムテックに関心を持った経緯を教えてください。

小学生の頃から性に対して関心が高く、初めは「どうやって私は生まれたんだろう?」という疑問から性行為に関して母に聞いたり、女性の身体について調べるようになりました。性や身体について話すことがタブーという意識がまったくなかったので、学生時代には得た知識を友人や彼氏に話すことも。周囲の反応も興味津々という様子で、セミナーかのごとく話していましたし、相談を受けることも多かったです。

栗本先生が経験された肌状態の変化

フェムテックとの出合いは学生時代。当時ストレス過多の状態でひどい肌荒れに悩んでいました。鍼灸師を目指し基礎的な医学の知識を得ていて、肌荒れには女性ホルモンの働きが影響していること、さらに腟が女性ホルモンや自律神経に関係することを知り、腟まわり専用ソープに出合ったことで本格的にケアを始めました。これが私には効果テキメンで、顔のスキンケアと腟まわりのケアによってだんだんと肌荒れが落ち着いてきました。

―腟まわりのケアを始める前に、知っておくべきことは何ですか。

自分の身体の構造、機能を知ると適切な扱い方が分かります。これからケアを始めるなら“今”の自分を知ってほしいので、まずは鏡で自分の腟まわりの状態を確かめてみてください。そしてケアによる変化を知ってほしいです。基本のケアとして専用ソープで洗った後に、保湿する習慣が身に付くと良いと思います。

― 初心者が取り入れやすいフェムテックを教えてください。

初心者の方はお風呂で身体を洗う延長で、腟まわり専用ソープを取り入れてみるのが良いと思います。通常のボディソープを腟まわりに使うと洗浄力が強く乾燥してしまうので、専用のソープか、デリケートゾーンのpH値に合わせたボディソープに切り替えていただくのが良いです。泡で出るポンプタイプがおすすめです。

鍼灸院では今、骨盤底筋群を鍛える機械の導入を検討しています。その機械はEMSのような要領で、磁気を利用して洋服を着たまま座るだけで鍛えられます。鍼灸治療を受けた後、その機械でトレーニングができるようにしたいと思っています。

― これから汗を掻き、デリケートゾーンのニオイなどが気になる季節になりますよね・・・。

最近はさまざまなアプローチのフェムテックが充実しているので、悩みを解決したいという想いをきっかけに、月経カップや吸水ショーツを試してみるのも良いと思います。ムレやニオイが気になるときはハイジーンシート(デリケートゾーン用ウェットシート)がおすすめ。手軽に持ち運べて、使用後はそのままトイレに流せるので便利ですよ。

愛用中の専用ソープやハイジーンシート

― 腟まわりのケアは心や身体にどのような効果をもたらしますか。

トラブル防止になると同時に、メンタル面への効果が大きいと思います。腟まわりに限らず、自分を労わるセルフケアは心を穏やかに、前向きな気持ちにさせてくれます。

―『腟サロン』では、どのような情報を発信されているのでしょうか。

生理や性器の仕組み、ピルについてなど、女性の身体にまつわる基本的な知識を得られるお話しをしています。また最近は講師の方を招きより専門的な分野のセミナーを行う機会も増やしていて、セルフプレジャーアイテム「iroha」の担当者の方に開発経緯や使用方法を伺うようなセミナーも予定しています。

性に関するテーマの回は参加者の方も多く、皆さん関心があるのだなと実感します。女性限定の真面目に話し合える場なので、参加者の皆さんもご自身の体験や気持ちを赤裸々に話してくださるので、深いお話ができています。

オーガズムが得られないというお悩みは多いですが、オーガズムがすべてではありません。クリトリスの構造や仕組みを知ると相手との会話が変わり、性行為の仕方や自分自身の意識や行動が変わると思います。どこを触られると、どんなふうに気持ちいいと思うのかを相手と探ることでコミュニケーションを深めたり、自分で自分の身体に触れることで自分の身体や気持ちを知ることが大切です。

― 栗本さんが実践されている「腟レッチ」とはどのようなものでしょうか。

「腟レッチ」は腟まわりをはじめ、全身のストレッチを取り入れた骨盤底筋群を鍛える運動です。私は学生時代にバスケットボールに打ち込み、体幹やインナーマッスルを鍛えていたので自然と骨盤底筋群も鍛えられていたと思うんです。けれど引退してしばらく経った頃、初めて残尿感や尿切れの悪さを感じ、骨盤底筋群を鍛える重要性を実感しました。

骨盤底筋群は恥骨、尾骨および坐骨の間にあり、子宮、膣、膀胱、尿道、直腸といった臓器を支えています。日常生活の動きのなかで使う筋肉ではないので鍛えにくいのですが、意識的に鍛えることが大切です。出産や加齢などによって筋力が緩み、尿漏れに悩まれている女性の声をよく聞きます。日々継続して骨盤底筋群を鍛えることで尿漏れなどの予防や改善が期待できると思います。

腟レッチはYoutubeでも紹介。

― 性へのタブー意識の改革や、女性特有の悩みを話しやすくするためには何が必要だと考えますか。

幼少期からの性教育が大切だと考えます。子供から大人に疑問を投げかけたときに、ごまかされたりすると「性の話をしてはいけないんだ」と感じる可能性があります。子供に対しての性教育が不十分だと、知識のないまま性行為にいたり、人工妊娠中絶や性感染症の増加を招きます。大人がきちんと知識をつけて、子供に話すことが当たり前にならないといけないと思います。

― 現代女性の健康課題として特に懸念されていることは何ですか。

身体の冷えですね。昔に比べて現代人は生活が便利になった分、動かなくなったことで基礎体温が低く、冷えが女性ホルモンや自律神経の乱れによる不調を招いたり、妊娠しづらくなったり、35℃以下は癌になるリスクも高まります。理想的な基礎体温は男女ともに36.5℃。鍼治療によって血液の循環をよくすることも、冷え症の予防改善につながります。

毎日の食事に身体を温める食べ物を取り入れるのも効果的です。生姜、よもぎ、シナモンなどじんわりと温めてくれる食べ物がおすすめ。お味噌汁に生姜を少し足すだけでも良いです。よもぎはお灸の原料でもあり、止血作用によって身体の内外の不正出血を和らげたり、抗酸化作用もあります。統括院長を務める鍼灸院のグラン治療院では和洋菓子店とともに「食べるお灸」(よもぎスイーツ)の開発・販売を行っています。

「食べるお灸 ~よもぎとあずきのムース~」1個 ¥530はグラン治療院、抹茶とあずきの和洋菓子 松右衛門のほか、全国の鍼灸院やエステサロンで販売中。

― 今後の目標や計画があれば教えてください。

「フェムテックとアート、そして自分自身」という“フェムアート”のプロジェクトを新たに企画中です。五感で学ぶ心と身体というコンセプトのもと、第一回目はアーティストの梵美(ぼんみ)さんとコラボし、彼女の作品の1つでもある、紙粘土で作られたヴァギナをモチーフに、参加者全員で各々のヴァギナを紙粘土で作るワークショップを開催しました。みんな違っていて当たり前という気持ちの部分と、腟の構造や役割について、知識をお伝えしながら、参加者の方は手も動かすというイベントです。今後もさまざまな企画を通して、自分の身体を知るきっかけを提供していきたいと思っています。

栗本先生が取り組む、自分の身体に対する“無関心”を“関心”に変える活動。自分の身体や肌、心の状態を観察することは、自らの不調や変化にいち早く気づき、予防・対策がとれるようになるため健康維持にもつながります。腟まわりのケアをはじめ、日常的なセルフメンテナンスによって心身ともに充実したより良い状態を目指しましょう。

自分の「したい」を叶える人生のために、どう生きる?【島田恭子の自分学 vol.01】

最近よく耳にする「ウェルビーイング」という言葉。「よりよく生きる」ために、私たちは自分のために何ができるでしょうか。他の誰でもない、自分のために、自分らしく生きて、自分自身が幸せを実感できる毎日へ。この連載では、予防精神医学者の島田恭子さんに、自分軸でモノゴトを進めていく人生を送るために学びたい「自分学」について教えていただきます。

「自分を知る」ことはなぜ必要?

皆さん、こんにちは。予防精神医学を研究している島田恭子です。

生きづらい現代。楽しいこともあるけれど、何かと辛いことや悩みも尽きない日々・・・。そんななかでも「自分の人生を実りある、後悔のないものにしたい」と思っておられる方は多いはず。

私もその一人です。これまでの人生、紆余曲折してメンタルへルス(心の健康)を学び、今は「ウェルビーイングに生きる」をテーマに、仲間と絶賛活動中です。

ウェルビーイング、私のイメージは「自分らしく、いい感じに生きる」。死ぬときに「私の人生、悪くなかったな。うんうん満足♪」と思えたらいいなと。

・・・とはいえ、“実りある人生を送りたい!”と思っていても

「一体どうやったらいいのかわからない」

「目の前の雑多なことに追われてあっという間の毎日。そんなこと考える余裕もない」

「そんな先の小難しいこと考えるの、面倒だ」

「自分のことや人生について考えるの、なんだか怖い」

ーーそんな感じで何となく、日々が過ぎている方も多いのでは?

だって私の20代~40代がまさに、そうでしたから。

でも、いま振り返って思うこと。それは「早いうちに(若いうちに)、自分について、これからについて、人生について、考えたらよかったな」ということ。もしかすると、“何よりも優先して考えると、いいことあるかもしれない”ということです!

この連載では、日々の忙しすぎる時間から少しだけ離れ、自分を見つめ、自分を大切にし、自分をアップデートするために、役に立つことをお伝えします。

精神保健学や予防医学、心理学や行動科学の知見から、私自身の失敗談から、ヒントになりそうなものをご紹介していきます。皆さんのより良いウェルビーイングライフのために、お役に立てればうれしいです。

自分を大切に、ウェルビーイングに生きている女性は意外と少ない?

今でこそ、「自分を大切にしたいよね」と言ったら、うなずいてくれる人がたくさんいますが、昭和かつ田舎生まれの私の青春時代は、そうはいきませんでした。

学校では、周りと同じように黙って座って授業を受けるのが正解。突飛な意見はNG、教科書通りの回答が大正解。そんな社会で優先されるのは、“自分の価値観より社会的正しさ”です。

小さいころから私たちは何度、「周りに迷惑をかけない生き方をしなさい」と言われたでしょう。子供は迷惑をかけるのが当たり前なのに。

自分がどう思うかとか、どうしたいかより、気にすべきは親や先生、それに世間がどう思うか、など“他人の評価軸”。世間の常識や価値基準に囚われ、「自分の思いは後回し」にすることに、慣れていきます。

「自分らしさ」がわからない私たち

こうして少しずつ周りに沿い、自分より世間や親(女性は特に母親に対して気を遣うことが多い)、先生の意向を尊重するうち、“自分が本当に大事にしたいもの” とか“自分はどうしたいか” 、”自分らしさ“みたいなものが、だんだん自分でもわからなくなってしまいます。

これを「コントロール感がなくなる」といいます。

小さいころから、良い子、おとなしい子、と言われた方ほどその傾向があります。周りの大人の価値基準に影響されてしまうんですね。

生まれたころの赤ちゃんは、自分の欲望のままに泣き、食べ、思いどおりにならないと駄々をこねます。それが少しずつ、周りに配慮した行動を取り、空気を読んだり、忖度するようになる。それを社会性がつく、といったりしますよね。

でもそれが行き過ぎると、自分の欲望や思い、「〇〇したい」をいつも我慢し、やがて自分は何が大事だったのか、どんなことに価値を置いていたのか、自分でもわからなくなってしまうのです。

真面目な人ほど、自分の価値感と違っても、世間の基準に「合わせなきゃ」「認められなきゃ」と頑張り、無理をすることになってしまいます。

自分を知って、“ねば must”から“したい want”へ

子供時代は、学校生活の規律のために、社会性をつけるために、ある程度そんな訓練も必要だったかもしれません。

でももう大人になった私たち。ほかの誰かの価値観で、「〇〇しなきゃ」と頑張る必要はありませんよね。

自分の価値観ではなく、他者の評価軸で生きるとき、私たちはどこかで無理をしています。目には見えないかもしれませんが、ストレスを感じています。「〇〇しなきゃ」と頑張ったところでいつか限界がきます。イライラして人に当たったりメンタル不調になったり、イキイキと生きられなくなります。

一方、自分の価値観でやりたいことを自由にやっているとき、私たちはハッピーです。「〇〇したい」と思ってやることは、楽しい。これは私たちのウェルビーイングにとって、とっても大事なことです。

だからここらへんで、自分の価値観に目を向けて、自分らしさや自分軸、「〇〇したい」に意識を向けてみませんか。

“ねば(must)”から”したい(want)”への、パラダイムシフトです。

そのための大きな一歩は「自分を知る」こと。自分を知る作業を重ねることで、自分の本当の価値観、自分の“したい(want)”がみえてくるのです。

人生は、自分が主役の一度きりの長い旅。だからWantで生きませんか?

私たち一人ひとりに平等に与えられた“人生”という旅。どこに向かうか、誰と行くか、目的、テーマ、どんな旅にするか・・・。企画をするのは全部、自分自身です。

誰かに縛られているように見えても、実はほかの誰も、指図できないんです。途中の変更も大いに結構。行き先も、一人旅か誰と行くか、テーマの変更もまったく自由です。

でも、一つだけ自分で決められないこと。それは“いつ終わるか”だけ。

1年後かもしれないし、10年後かもしれない。でも100年以内にはほとんどの方が旅を終えるでしょう。

考えてみれば、ほんの一瞬ですね。

だからこそ、少しでもはやく、自分が望む旅の形にしませんか。行きたい人と行きたい場所に、テーマも目的も自分次第。これからいくらでも、変更することも可能です。

自分を知り、自分を整え、自分をアップデートすることが、自分旅を形づくります。さぁこれからご一緒に、自分がいいと思える、自分だけの旅程を企画していきましょう。

※次回から「自分を知る」ための具体的なアプローチ法や、自分軸で考える方法についてのレクチャーがスタートします。どうぞお楽しみに!

未来を育てる試みが続々!拡張するフラワーショップ【フローリスト 壱岐ゆかりさんのIt’s My Story】

原宿の緑が生い茂る隠れ家のような小屋でフラワーショップ「THE LITTLE SHOP OF FLOWERS」を営む、オーナーの壱岐ゆかりさん。インテリアショップやファッションプレスなどを経て、自己表現のため突発的に始めたという花屋の道は、すでに12年目に。最先端の世界で磨かれてきた感性が光るフラワーデザインに加え、ここ数年は花農家を訪ねたり、畑で花作りに挑戦するほか、ボタニカルダイなどのサステナブルなサービスでも注目を集めています。常に時代の空気をつかみ、本能で動き続ける壱岐さんの頭のなかとは?

一人ひとりができることに気付いて、やってみる。それが社会を変える【ゲスト 井上英之さん / 編集長インタビュー 01】

Humming 編集長 永野舞麻が、知りたいこと、気になること、会いたいひとにフォーカス。今回から2回にわたり、「スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版」共同発起人の井上英之さんのインタビューをお届けします。

Special Interview ———

井上英之さん

井上さんは 2003年に社会起業向け投資団体「ソーシャルベンチャー・パートナーズ(SVP)東京」を設立。日本の社会起業家の育成・輩出に取り組む活動をしています。さらに、慶応大学で社会起業やソーシャルイノベーションに関わるカリキュラムをつくり、今、全国の高校生から社会人まで実践されている「マイプロジェクト」という学びの手法を編み出します。これは、一人ひとりが「わたし」を主語にしたプロジェクトを企画し、やってみることで、自分自身や周囲のひとたち、地域や世の中とつながっていく、個人の思いと社会の変化をつなげる手法。自分のことを知っていく、という“セルフアウェアネス”こそが、社会全体を変えていく「ソーシャルイノベーション」につながるのだと伝え続けています。

一人ひとりが意識的に生活のパターンを変えてみれば、それだけで社会は動き始める

― まず最初に、井上先生がおっしゃっている「ソーシャルイノベーション」とは?ということを、わかりやすく教えてください。

「先生って呼ばないでいいですよ! 学生たちも多くは、“いのさん”と呼んでいましたしー。私は、正子さんとお呼びすればいいですか?」

― では、私は“まーちゃん”でお願いします(笑)。いのさん、「ソーシャルイノベーション」はさまざまな社会問題に対する解決法で、それを企業が事業として取り組むことであり、その企業は「社会的企業」と呼ばれるーーということと理解していますが・・・。

「そうですね、まーちゃん(笑)。そして私は、そのソーシャルイノベーションを起こすには、まず、一人ひとりの個人が、自分自身を知ること、セルフアウェアネスが大事だと思っています。そこから、一人ひとりが意識的に“パターンを変える”ことが必要だなと」

― パターンとはどういうことでしょうか?

「たとえば、気候変動について。誰かが意図して、“地球を温暖化しよう!”と進めてはいませんよね。毎日何気なく捨てるゴミ、何となく使っているエアコン・・・。意図せずやっていることの積み重ねから、結果として温暖化が進んでいる。

少なくとも朝起きて『しめしめ、今日も順調に地球が壊れているぞ~』って、ニヤリとしているひとはいません。日々の何気ない行動のパターンが、自分が意図していない結果を引き起こしているーーということです。であれば、その自分のパターンに気付くことが、新しい選択肢につながるんです。まーちゃんは、朝起きてまず何をしますか?」

― 何となくパソコンを立ち上げて、メールチェックをしていますね。

「そう、何となく、毎朝やっていますよね! でも考えてみてください。なぜそれをやっているのか? それが本当にしたいことなのか。たとえば前日に飲みすぎていたら、必要なのは、本当はメールを返すことではなく、まずは水を飲んだり、深呼吸をして散歩にいくことかもしれない。その方が、一日の生産性も高まるし。その“瞬間”に注意を向けてみると、無意識のパターンに飲み込まれず、本当にほしいものに気付いて、新しい選択肢が生まれるんです。

セルフアウェアネスー-今の自分に注意を向けて、自分の背景に気付くようになる。そこから、同じように、他の人のこともより想像できるようになる。他者や周囲への理解も進みます。世の中がぐっと近づいて、新しい行動も見えてきます。これがソーシャルイノベーションの第一歩なんです」

― いのさんは、なぜそう思われるように至ったのでしょうか? いのさんの幼少時代から振り返って教えていただけないでしょうか?

「少しだけ長い話になりますが、お付き合いくださいね(笑)。

小さなころ、自宅の横に原っぱがあって、そこで遊ぶのが大好きでした。石ころをひっくり返せば、たくさんの虫や生きものがいる。秋になると赤とんぼが空を埋め尽くして真っ赤になる。世界ってどこを取り出しても生命によって構築されていて、注意を向けないと見えてこないけれど、どこだって世界の中心なんだ、そう感じていました。

実家は埼玉県でしたが、中学からは、東京の私立校へ通いました。電車で通学を始めると、満員電車の中、小学校を出たての私に対して肘でこづいてきたり、舌打ちをしたりする不機嫌なビジネスパーソンの姿にとても驚きました。“えっ! 大人ってこんな感じなんだ!?”って。だって私はずっとポプラ社の伝記シリーズを読んでいて、大人になるって、多かれ少なかれナポレオンとか湯川秀樹みたいなイメージでしたから(笑)。

さらに、大人たちを見ていると、上司といるときは何だか力なく表情のないひとたちがいる。別の場面ではフラットに楽しそうに話しているときもあるのに。一方、自然の中で石ころをひっくり返せば、そこに一つひとつ生きものがいて、この世界をつくっている。もしかしたら、人間社会はあまりにもったいないリソースの使い方をしているのかもしれないーー。もっと、一人ひとりの持っている力を発揮することと、社会が進化していくことをつなげることはできないのか?と思ったんです」

― そして大学で「企業フィランソロピー」に出合ったんですよね。

「はい。企業フィランソロピーとは、企業の社会貢献活動のことです。大学生のときに感じていたのが、当時世界第二位の経済大国だった日本で、ビジネスのやり方が変われば世界が変わるんじゃないかということ。

たとえば世界的な日本の自動車メーカーが、本気になって日本中のビーチをきれいにしようとしたら、相当に変わるはずです。ビジネスのもっている本来の力を使えば、世界は格段によくなるのではないか、と。だから当時テーマになっていた企業フィランソロピーを学ぼうと考えて、初めて留学したシアトルで、第一人者のクレイグ・スミスというひとを訪ね、とてもお世話になりました。

クレイグさんは、『彼は将来、日本のフィランソロピストになるんだよ』と、私のことを言ってくれました。ろくに英語もできない、何の実績もない私を、そう紹介してくれました。これって、今思えば、一つの“投資”だったと思うんです。とても大切なものを頂いたように感じました。

僕もいつか、クレイグさんに直接は返せなくても、他の誰かに対して、大切なものを送ることならできるかもしれない、って。こうやって、良きものが広がっていけば、次の世代にはきっと社会は前進しているんじゃないか。これも一つのソーシャルイノベーションの始まり方ですよね。

誰だって“ベンチャーキャピタリスト”でなくても、“励ましキャピタリスト”になれる。目には見えない良きものに出合ったとき、たとえばひとそれぞれの経験とか存在とかー-それを“在るもの”として、一つのキャピタル(資産)として扱っていくと、新たな展開が生まれてくるんですよね。励ます、もその一つだと思います」

― 励ましキャピタリスト、素敵ですね。誰でも実践できそうです。

「そう思うんです。その後、40代になってから滞在していたカリフォルニアから日本に一時帰国したとき、朝の食堂のおばちゃんがとてもいい笑顔で、心をこめて仕事している姿に気付いたんです。アメリカのカフェテリアではなかなか見ないような働く姿! そして、みんなそのおばちゃんの笑顔を空気のようにスルーしている。 “このおばちゃんの笑顔、当たり前じゃないよ!”って思いました。

このおばちゃんに『ありがとう』って伝えることは、一つの投票行為だと思うんです。伝えることで、これがこれからも続くことに加担する。そのひとだってうれしいし、このやり方がよかった、ってわかる。食卓で、家族にこの話をするかもしれない。家族や周囲にも伝わり、何かの変化が広がっていくかもしれない。ここに、新しい変化のつくり方、セオリーオブチェンジが生まれるかもしれないんです」

ヒーローじゃなくたって、大統領じゃなくたって、一人ひとりの力は大きい

― 日本に戻られて、何か気付いたことはありましたか?

「留学を終え、日本の大学に戻ったころ、北海道南西沖地震が起きました。ボランティアというものが日本で一般的になっていったのは、その後の阪神淡路大震災からなので、ボランティアって、まだひたすら怪しい響きだったころです。けれどいてもたってもいられず、被災地だった奥尻島でのボランティアに参加してみたんです。

そこには実にいろんな人がいました。大学生だけではなく、群馬からやって来たヤンキー兄弟、知らない地域の市役所のおじさん・・・。みんな、それぞれ何かを感じて、集まっていたんです。

当時はまだ緊急援助というものに、今以上に私たちは不慣れでした。TVなどの情報をみて何かをしたいと思って、全国から送られてくる物資の多くは家庭の不用品だった。もしくは、必要なタイミングを逸しているものでした。そういう物が島に溢れてしまい、管理するのも大変でした。僕たち学生チームは元気と体力はあったものの、出来ることが限られていることは明らかでした。その後の阪神大震災のときもそうでしたが、じつは、大人たちのすごさを感じ取る機会でもあったんです。

企業から来た倉庫管理ができるひと、物流業界に詳しいひと、役所のルールが分かるひと。普通のおじさんに見えたひとが、エクセルを広げてリスト化しプロジェクトを進めていく。ラッシュの電車では不機嫌な顔をしているだけに見えた大人たちが、本気を出すとすごいんです。スーパーヒーローとか、大統領でなくたって一人ひとりはこんなにも多様で力があるんだって。

だから、私たちが普段やっていることは、必ず何かの力になる。そんな可能性に気付き、何かを始めてみる。最初は小さな雫であっても、それがつながり川の流れとなって、世の中が変わっていく。その可能性を肌で感じました。経理課の課長さんが経理が上手にできても、すごいですね!とは言われないかもしれない。けれど外にでたら、その力を必要としている場所に行ったら、とても大事な力だって気が付く。だから企業の人は、もっと会社の外に出ていったらいいと、私は思うんです。そうすることによって企業だって自社にあるリソースの可能性に気が付くのだと思います」

日々の生活の積み重ねを大事に。直感に従って流れ着いた料理の道【料理家 麻生要一郎さんのIt’s My Story】

梅酢風味の唐揚げや切り干し大根など、丁寧に作られた温かい家庭料理のようなお弁当が評判を呼び、料理家として注目される麻生要一郎さん。「日々の生活の積み重ねが大事」と語り、インスタグラムに毎日載せるパートナーとの食卓の様子や人柄が伝わる文章に癒されるファンも続出中。料理へ流れ着いた異色の経歴や、心でつながるコミュニティ、豊かな暮らしを送るために日々大切にされていることに迫ります。

「過去を憂うことなく、未来を不安がらず、今にフォーカスして」予防精神医学者 島田恭子さんに聞く、ウェルビーイングに生きるコツ〈後編〉

仕事や家庭での大変さ、友人、親との関係悪化、さらにはコロナ禍に戦争・・・自分も大変なのに、世の中もネガティブなニュースがあふれ、心が疲れている人が増えています。こんな息苦しい時代に、心と体のバランスを取りながらウェルビーイングに生きていくには? 予防精神医学者 島田恭子さんに、私たちのココロを取り巻く問題、その対処法について取材。前編の「人間関係の軋轢を減らすためにできること」に続き、後編は「自分で心を楽にするセルフケア」についてお届けします。

お金も時間もかけない。セルフケアでメンタル未病のうちに自分メンテナンスを!

予防精神医学者として、「ココロバランス研究所」を立ち上げ、講演研修やワークショップ、カウンセリングなどを精力的に行う島田さん。物質的に豊かかどうかに関係なく、何だかココロが満たされず、モヤモヤしている・・・。そんな方々に「ココロが楽に軽くなる、晴れやかになる」ヒントを伝え続けています。

島田さん曰く、心の病はいったん発症すると、回復に膨大な時間とお金、労力がかかる場合が多いとのこと。だからこそ「なんだかちょっと元気がないなー」くらいの、症状が軽い(=未病)うちにケアする。そのために自分の状態を気にかけ、自分を知り、自分を整える、“自分メンテナンス”が何より大切なのだそう。

ー 日本では、自分の悩みを人に話したり、周りにヘルプを求めるなど、弱さを他人に見せることを良しとしない風潮がありますよね。

「昨今は学校や企業でも心の専門家がいて、以前より気軽に悩みを相談できる環境が整いつつあります。でも実際には、よっぽどでないと、専門家に話してみよう・・・、とならないのではないでしょうか?

だからこそ、自分の力である程度、ココロを楽にするコツを知っていれば、モヤモヤ、違和感を感じた段階で、ある程度自分でメンテナンスできます。ぜひ、自分に合った“ココロを楽にする考え方やコツ”を知っておくといいかもしれませんよ」

島田さんがHumming読者に教えてくださった具体的なセルフケアに役立つ考え方やコツをまとめました。「これは私に役立つかも!と思うものがあれば、頭のすみっこに置いておいて、折に触れて思い出していただければ」と島田さん。手帳やスマホにメモしておくのもいいかもしれませんね。

ココロを楽に、軽くする・・・。5つの考え方

Photo by Bekir Dönmez on Unsplash

1:「こうあるべき」から、自分を解き放つ

科学的なデータでも示されていますが、日本人は遺伝子的に真面目で完璧思考の方が多いようです。しかも文化的にも同調圧力があって、“自分がどうしたいか”ではなく、“こうあるべき”とか“こうするべき”といった、“べき思考”に縛られている方が多いですよね。

もちろん、真面目や完璧主義は、大きな利点でもあります。人との信頼関係や繊細な仕事、リスクへの備え、といった意味では、大変重要な特性です。ただ完璧主義からくる“べき思考”に縛られすぎると、自分が苦しいのです・・・。自身で自分の首を絞めすぎると、メンタルを壊すことにつながりかねません。

「私はわりとマジメな性格だわ」と思う方で“べき思考”が強めだと感じる場合は、少しだけ“こうあるべき”から自分を解き放ってみましょう。おすすめは、“〇〇すべき”を“〇〇したい”に変えることです。べき思考で過ごしていると、自分の“〇〇したい”をスルーしてしまいがち。少しずつ、自分の“〇〇したい”を探して、“べき”より“したい”を優先してあげると、ココロはぐっと楽に、軽くなるでしょう。

2:自分を知る

「え? 自分を知る、なんて・・・! 自分のことは自分がよく知っているわ」と思われるでしょうか。実はそうでもないのです。私が受け持っている大学の授業は、キャリアやメンタルへルス、心理学、行動科学などさまざまなのですが、どんな講義でもどこかで必ず、自分の性格特性を見える化する時間を取ります。

そうすると学生さんの多くが、知らなかった自分の一面や新たな気付きを得るようです。相田みつをさんの「一番わかっているようで一番わからぬこの自分」という有名な言葉もありますよね。産まれてから死ぬまで行動を共にする“自分”というものを知る、いわば“自分学”。実はとても大事だけれど、これまであまり注目されていないのではないでしょうか。先ほどの“〇〇したい”もそうですが、“自分を大切にする”ことが、ココロを軽くします。自分を大切にするためにはまず、 “自分を知る”ことが大事です。ただ漠然とではなく、客観的な指標や方法を使って自分の性格や行動特性を知ることで、予期せぬハプニングや悩みに直面したときも客観的かつ冷静に物事を捉えることができます。自分の特性を知ったうえで“〇〇したい”に気付き、自分を大切にすることができます。

これまでの自己分析研究の積み重ねによると、おおむね人の性格特性は、次の5つの要素で表すことができるそうです。

「誠実性・勤勉性」「節度・協調性」「情緒安定性」「知的好奇心・解放性」「外交性」がその5つ。「Big5」という有名な概念で、私も授業や相談業務で使っているものの1つです。まずこのようなツールで自分を知ることが、第一歩かなと思います。

Illustration by Mizue Someya @kokorobalance.lab

最近は書籍やインターネットで、この診断テストを受けて、自分を分析してもらえるものがあるようですので、機会があれば一度トライしてみるといいかもしれません。

3: 体にアプローチする

頭痛や生活習慣病から脳血管疾患まで。さまざまな病気は実はストレスと密接な関係があることをご存じでしたか? ストレスによって多くの身体疾患のリスクが高まります。つまり、ココロと体は密接につながっているということ。ということは、ココロを楽にするために、 “体”のほうからアプローチするのも非常に有効なのです。確かに、「ネガティブな気持ちをポジティブに変えよう!」といわれるとなかなか難しいけれど、凝り固まった体を運動でほぐして楽にする方が、「できるかも!」と思いませんか?

例えばヨガやストレッチ、ピラティス、水泳、散歩・・・。何でも構いません。自分の心地よいやり方で、凝り固まった体をほぐすと、少しずつココロもほぐれ楽になってきます。マインドフルネス(瞑想)や簡単なマッサージもおすすめです。ぜひ、ご無理のない範囲でトライしてみてください。

4:人の役に立つこと

大金を手にしたり、美味しいものを食べ、高級なホテルに泊まる・・・。とても幸せそうなことですが、この物質的な豊かさや、「地位材」といわれる、“他人と比べて満足が得られる”幸せは、短期的で持続しづらいことが知られています。

一方で、“自分の価値観に沿っている”ことや、“人の役に立っている”と感じられることなどは、幸せ感が続く要因となることが科学的に示されています。

例えば、地域の子供の安全を守るべく、歩道の旗振りをしているシニアの方々。寒い日も暑い日も朝夕大変だな~と思いきや、とても楽しそうで、素敵な笑顔の方が多いです。子供や親御さんから「ありがとうございます!」と感謝されることで、生き生きとし、ご本人も「幸せだ」とおっしゃるもの。

同じように私たちにもできることが必ずあります。席を譲る、エレベーターの開閉ボタンを押しておく、困っている方に声をかけるなど、小さなことでいいのです。何か人の役に立つことを重ねることで、相手から感謝や笑顔を向けられ、それが自分のココロを温かくする。そんな好循環が少しずつ広がっていくのです。まさに「情けは人のためならず」、情けは自分のため、ですね。

5:“今”にフォーカスする

往々にして私たちは、過ぎたことを悔やむかと思えば、まだ起こらない未来のことばかり心配しがちです。「あーあ、今思うと、元カレのほうが良かったかも」とか、「明日大地震が起こったらどうしよう」とか。もちろん、未来に備えて行動する(避難用具をそろえるとか)ことは大切ですが、心配だけして心重くふさぎ込んでしまったら、あまり意味がありません。ココロを楽にするのに重要なのは、“今”にフォーカスすること。過去や未来のことを思い煩うより、とりあえず何か行動すること。仕事や趣味に没頭し、充実した時間を送っている方は、うつ病になりづらいこともわかっています。

蛇足ですが、私たちは脳科学的に、現在より失った過去のほうを美化する傾向があることも覚えておいていただきたいです。今の彼より元カレが素敵に思えるのは、脳に騙されているかもしれないということです(笑)。とにかく”今にフォーカスして、小さくても何か行動すること”。ぜひ行ってみてください。

必要なときは専門家の力を借りて。もっと気軽にカウンセリングを活用

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

ココロが軽くなる考え方を実践しても、モヤモヤが解消されない、もっと楽に生きるコツを知りたい、自己分析したい!というときは専門家に頼るのも手。とはいえ、日本ではそんな機会が少ないのも事実です。

ー カウンセリングをどのように解釈すれば、利用する気持ちになれるでしょうか?

「先日海外ドラマで、企業の中枢にいるセラピストが、経営陣のメンタルや重要な決定に関わっているのを観ました。確かに欧米では、かかりつけのカウンセラーに、心のメンテナンスや夫婦関係をサポートしてもらっている方も少なくありません。誰かに相談することはとても大切です。それがメンタルへルスの知識を持っているプロであれば、より役立つアドバイスをもらえる可能性があります。病気だから、弱い自分だから、ではなく、“より楽に、よりよい人生を送る=ウェルビーイングに生きる”ために、アドバイスをもらうと考えていただけたらうれしいです。

最近はオンラインのカウンセリングも増えています。オンラインならば、ドキドキしながら初めての病院の扉を叩く労力も不要なので、対面よりもずっと敷居は低くなると思います」

島田さんが提案するセルフケア+カウンセリングを普段の生活に上手に取り入れることができたら、今悩みを抱えている方も、きっとウェルビーイングな生活に近づけるはず。新年度を迎えて一ヵ月、疲れが出ている方も多いでしょう。皆さんが過去を憂うことなく、未来を不安がらず、“今”を生きられるよう、心から願っています。

「自分軸で生きれば、ココロは疲れにくい」予防精神医学者 島田恭子さんに聞く、ウェルビーイングに生きるコツ〈前編〉

仕事が大変、家庭との両立、友人や親との関係悪化、さらにはコロナ禍に戦争・・・プライベートも大変なのに、世の中にネガティブな出来事やニュースも多く、心が疲れている人が増えています。こんな大変な時代に、心と体のバランスを取りながらウェルビーイングに生きていくには? 予防精神医学者 島田恭子さんに、私たちのココロを取り巻く問題、その対処法について取材。前編の今回は「人間関係の軋轢を減らすためにできること」を伺いました。

“周りがどう思うか”よりも“自分はどうしたいか”を意識する。ココロの声を聞いて

大学院で予防医学とメンタルヘルスを学び、現在は学術研究に社会実装活動、カウンセリングなどを行う島田恭子さん。一般社団法人「ココロバランス研究所」を立ち上げ、講演研修やワークショップなどの活動にも精力的に取り組んでいます。

現代を生きる私たちにはさまざまなプレッシャーがあり、悩みがゼロという状態で暮らすのはなかなか難しい環境です。特に働く女性たちは、職場や家庭、それ以外にもいくつもの役割を演じ分ける必要があり、ストレスを溜め込みがち。

そんなココロが疲れる大きな要因に「対人関係」があります。特に一日の大半を過ごす職場での人間関係で“軋轢”がある場合、ストレス度合いはとても大きくなるもの・・・。

— 人間関係を円滑にするには、どんなことに留意すればいいのでしょうか?

「まず、仕事とプライベート関係なく、人間関係でむやみに悩まないためには『自分軸』を持つことが大事です。矛盾しているように聞こえるかもしれませんが、SNSで『いいね!』をもらうことや、“他者評価”を気にするよりも、自分は何をしたいのか、どんな人生を送りたいのか、どんな人と付き合いたいのかー-自分のココロの声を聞くことに意識を向ける方が、結果的に相手との関係性に心を煩わされず、円滑な対人関係が紡げます。

Illustration by Mizue Someya @kokorobalance.lab

そもそも、日本人は波風を立てたくない、同調しておいたほうが安全という意識が働きがちなため、親(特に母親)、学校、恋人、パートナー、友達、さらにはメディアの価値観に流されてしまい、無難な方向に自分を抑え込んでしまったり、周りより自分を後回しにしがち。長い間そうして過ごしていくと、いつしか自分の価値観を見失ってしまうことすらあります。

でも、自分の本当の思いは、必ず心の奥底に残っているから、それに従うことができず苦しいのです。私たちは自分の価値観に従って生きたほうが断然ハッピーなんですから。人生は一度きり。 自分が主役の人生を送らないなんてもったいない。自分の価値観に従ってウェルビーイングに生きていれば、心も安定し、人生の満足度も上がる。おのずと周りとの関係性もよくなってくるはずです」

ー とはいえ、会社という組織のなかに身を置いていると、ついつい職場の人間関係を優先してしまい、“自分”の気持ちを抑えてしまいますよね・・・。

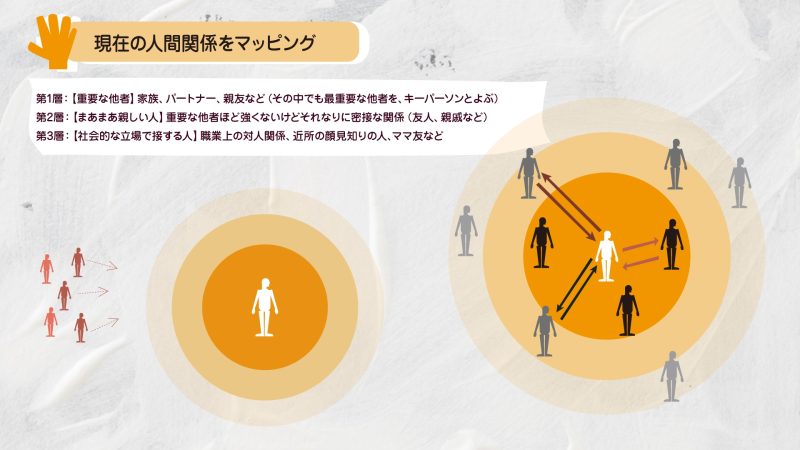

「そうですよね、そんなときは『人間関係のマッピング』を意識するのがおすすめです。私のカウンセリングでも活用している人間関係の位置付け図です。

理想は中心に自分がいて、その周り=1層には家族や恋人、親友。2層には友達、一番外の3層には職場の人やママ友、近所の人など。基本的には、利害関係が生じる職場の方々は、3層目です(職場で出会った人が親友や家族になる場合は例外)。職場にいる時間は長く、関わりも深いため、つい近い存在のように思えてしまいますが、どんなに長時間一緒にいても、良好な関係を築いていても、どこかに見えない線をひく=ある程度の心理的距離を意識するとよいでしょう。

Illustration by Mizue Someya @kokorobalance.lab

ココロが疲弊しがちな人はまじめで親切な方が多く、職場の人に対しても親身になりすぎたり、周囲の言動を深刻に受け取りすぎているかもしれません。『人間関係のマッピング』を意識しておけば、たとえ職場で理不尽な言動をとられても『この人は私にとってそこまで重要な人ではない』と、いい意味で割り切ることができ、傷つきすぎない。結果、自分を守ることができるわけです」

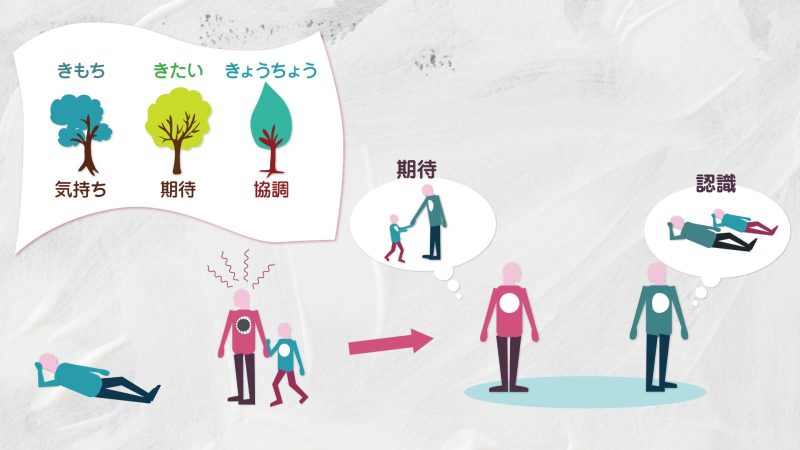

自分の思いを伝えるときは「Iメッセージ」と「3つのき」

オンオフを問わず、どんなシーンでも相手に自分の思いを伝えたいとき。何とか主張を通そうと、つい感情的になったり、喧嘩腰になってしまいがち・・・という人は多いかもしれません。でもそれでは、なかなか主張は通らないことが多いでしょう。

ー 相手の気分を害さず、自分の思いをきちんと伝えるコツはありますか?

「人間関係の軋轢が生まれる原因に『役割期待のずれ』があります。科学的効果が示された精神療法である対人関係療法の考え方からきているのですが、『役割期待のずれ』とは、『自分が相手に望む期待値と、相手が妥当だと思っている期待値のずれ』のことです。

例えば、私が長男に思う『高校生ならこのくらい勉強するだろう』という期待値と、彼が『僕はこのくらい勉強すれば十分だろう』と思うレベルにずれがある場合ですね。これはお互いが少しずつ歩み寄らない限り、その差は埋まらない。『どうして勉強しないの~~(怒)』『はぁ、ちゃんとしてるし。知らないくせに言うなよ(怒)』みたいな。対人関係のギスギスは、大体この役割期待のずれが、うまくすり合わせられなかったときに起こります。

どんな関係性であっても、期待値のずれは起こり得ることで、それをいかに“落ち着いて、平和的に”すり合わせていくかが重要になってきます。

つまり、役割期待のずれが問題なのではなく、その違いを丁寧に埋めていく方法を知ればいいだけ。やり方がまずいとすぐに、人格の問題や性格の不一致、となってしまいます。先ほどの例でいうと、息子が『ほんとママって、うざい(=人格の問題)』といった感じです。でも実は単なるコミュニケーション不足や、伝え方の問題なのです。

Illustration by Mizue Someya @kokorobalance.lab

ポイントは自分の意思を落ち着いて、丁寧に伝えること。

その際に有効なのが、私(I=アイ)を主語にする『Iメッセージ』です。さらにイラストにあるように、気持ち(きもち)、期待(きたい)、協調(きょうちょう)の頭文字『3つのき』を意識することで、相手から反感を買わずに自分の意思を伝えやすくなります。

例えば、職場の後輩に対して、『〇〇さんはどうしていつも期限を過ぎてから、“できません”と言うわけ!』と怒るのではなく、『私はいつも気にしているの(気持ち)。締め切りより前に〇〇さんが相談してくれたら(期待)、私は何か対処できたかもしれないと思うんだよね。〇〇さんは充分一人で頑張っていると思うよ(協調)。私もそれは感じている』と前置きをしたうえで、要望を伝えます。こうすることで、相手は一方的に責められ、命令されている印象を持たないため、冷静に受け取り、理解してくれるようになるのです。

これは職場だけでなく、家庭や恋人との間でも同じこと。例えば何かお願いごとをするときは、『これぐらいやってよ』ではなく、『これをしてもらえると、私はとてもうれしい。難しければこちらをやってくれるだけでも、ものすごく助かるよ』という言い方に。不毛な衝突を避けることができるはずです」

相手に“選択”させる隙を与えると、自分の意思も通しやすくなる

さらに難易度が高いのが、立場的に意見しづらい上司や取引先に自分の意思や主張をどう伝えるか。相手に遠慮して、言いたいことが伝えられないということは避けたいものです。

ー 軋轢を生まず、目上の方へ意思を伝えるポイントはあるのでしょうか?

「そんな場合は『客主提選』という進め方がおすすめです。これは心理学のアサーションというコミュニケーション技法の1つで、客観的事実 → 主観的事実 → 提案 → 選択の順番で物事を伝える方法(頭文字を取って客・主・提・選、英語でDESC法)です。

例えば、『確かに部長がおっしゃるとおりです(客観的事実)。でも、私は女性にはもう少し華やかな色合いが良いなと思いました(主観的事実)。そのため、この色のトーンを上げたら良いかと感じます(提案)。もし、これが難しい場合は、あちらの色みはいかがですか?(選択)』といった具合。

相手のことを受け入れつつ、自分の意思を伝え、さらには代替案を用意して、相手に選択させる隙を与える。一方的に自分の意思を押し付けないことで、相手は自分が非難されたと考えることもなく、冷静に耳を傾けることができ、結果的にあなたの主張を受け入れやすくなるのです。実は先ほど挙げた『3つのき』も、根本的には類似の考え方からきています。

こんなふうに人間関係をスムーズにするカードを複数枚持っていれば、このシーンではこのカード!と対応できるから便利です。華道や茶道を習うように、自分のクセを知って、人間関係の心理学やコミュニケーションのお作法を学ぶ=カードを持つことは、ウェルビーイング(自分らしくよりよく生きる)に大いに役立ちます。経済状況や職種などに関係なく、一人でも多くの方がそんなカードをたくさん持てるよう、そして、自分軸で人生を生きられるよう、お手伝いができたら本望です」

私たちはお互い支え合って生きている“社会的動物”だから、人との関わりは避けて通れないもの。でも、島田さんが教えてくださった“テクニック”を知っていれば、今までよりも随分とココロが軽くなりそうです。後編では、自分を守る、労わるセルフケアについての話を伺います。

自分軸で主体的に前向きに、人生や職業生活を送るうえで参考にしてほしい書籍。〈左〉『わかる社会人基礎力 人生100年時代を生き抜く方法』島田恭子 編著/誠信書房、〈右〉『新版 ワーク・エンゲイジメント ポジティブ・メンタルヘルスで活力のある毎日を』島津明人 著/労働調査会

一歩一歩の積み重ねが実を結ぶ【サッカー国際審判員 山下良美のIt’s My Story】

サッカーの試合を成立させるために、審判員はなくてはならない存在。女子国際主審・サッカー1級審判員として国内外の試合で主審を務める国際審判員の山下良美さんは、Jリーグ史上初の女性主審という役目を担い大きな話題に。審判員になった経緯や日々の心意気を伺いました。

審判員の仕事は眼中にありませんでした

自分を奮い立たせることができるのは、自分しかいない【モデル 高山都のIt’s My Story】

20代のころから変わらない、周囲を明るく照らすような笑顔。センスあふれるインテリアや料理、ファッションなど、彼女のスタイルに憧れる人は多い。そのライフスタイルを綴った『高山都の美食姿』は同世代の女性から共感を得て、第4弾までシリーズ化されるほどに。インスタグラムのフォロワー数は22.5万人(2022年4月14日現在)を超え、商品プロデュースのオファーも絶えない。20代半ばでの葛藤、30代前半で味わった挫折を経て少しずつ確立していった自分らしい生き方。その道のりを伺いました。

子供が自分のペースで成長できるように、私たちがしたいこと【Editor’s Letter vol.04】

Hummingの編集長 永野舞麻がカリフォルニアから配信する「Editor’s Letter 」。日々の暮らしで見つけたこと、感じたこと、考えたことをシェアします。

心や感情が動く、そんなきっかけになる作品を届ける【ペイントアーティスト 佐々木香菜子のIt’s My Story】

柔らかいタッチで描かれた人物や植物などのイラストレーションや水彩画が、広告や商品パッケージ、アパレルブランドの洋服のテキスタイルに採用されるなど、さまざまなジャンルで活躍する佐々木香菜子さん。

一方で、自分と向き合い生み出される抽象画、アート活動も精力的に手掛ける今の想い、そして未来に向けて計画中のプロジェクトについて伺いました。

思考を止めたくないという気持ちが、抽象画を手掛ける原動力に

ダイナミックでいて静寂さも感じる独自のタッチで、生命力にあふれた心情が描かれた佐々木香菜子さんの抽象画アート。

ここ2~3年ほど手掛ける、青を主体にした「REBORN」シリーズは細胞分裂がテーマ。さまざまなものがはじけて新しいものが創出されていく様子を表現しているそう。

新しい生活様式や固定概念が覆るようなダイナミックなそのビジュアルは、まるで今の時代の状況を切りとったようにも感じます。

「いろいろなものが変化して新しいものへ生まれ変わる。コロナ禍を経験して特に“思考を止めたくない”という気持ちが強くなりました。観る人によって感じ方は違うし、日によっても違うはずですが、ドキドキしたりウキウキしたり、嫌な気持ちやうれしい気持ちなど見つめることで立ち止まらない、“心を動かす”ということをテーマに作品を作っています」

原点はイラストレーターへの憧れから。上京して夢をつかむまで

昨年は観客の前でパフォーマンスを行いながら仕上げるライブペインティングも多く行い、アーティストとしての活動が増えている佐々木さん。彼女のルーツはイラストだといいます。

「母がイラストレーターだったこともあり、自然とイラストレーションを描くお仕事がしたいな、と夢見ていました」。

大学は地元、宮城県の東北工業大学に通いながら、当時全盛だったモード誌などの最前線の世界を経験したい、という思いが強くなり卒業後に上京。

グラフィックデザインの会社に就職し、デザイナーとしてファッション関連のポスターや冊子などを制作。経験を積み、1年半ほどしたとき転機が訪れます。

「大学時代に作っていたイラストレーションの作品をまとめたポートフォリオを、いろいろなところに送っていたのですが、それがアーティストのマネージメント事務所の目に留まって、いきなりアパレルブランドとのコラボレーションが決まったんです」

その後、上記のマネージメント事務所の専属になり、イラストレーターとして活動が本格的にスタートしました。

妄想植物図鑑シリーズ「in a DAZE」。

2020年の自粛期間に、煩悩の数だけ108個、毎日描きインスタグラムにアップした。

10年ほど所属したというマネージメント会社では、「とにかく何でもやります!」という意気込みで挑んだ日々だったそう。

「毎日ラフを出して、毎日納品するというスケジュールで本当に数多くの仕事を手掛けました。布地や切り絵を使ったりと、タッチや手法などあらゆる可能性を試したことも」

その修行のような経験が、仕事をするうえでの度胸や人とのつながりのベースとなったのだとか。「今頑張っていられるのはこの時期があったからだな、と思いますね」と振り返ります。

2015年の独立後は、ディスプレイや商品パッケージ、多くのアパレルブランドへのアートワーク提供やアート絵本など、多岐にわたるコマーシャルワークと並行して、自身の作品作りにも取り組むように。

架空の植物を描いた〈妄想植物図鑑〉や人物の抽象的なポートレートなどをシリーズ化して発表しています。

『まきのまきのレター』(2019年制作のアート絵本) 2023年連続テレビ小説『らんまん』のモデルであり、植物学の父「牧野富太郎」の偉業と植物の美しさが綴られる。彼の生誕160年の記念イベントとして、4/9に練馬区立「牧野記念庭園記念館」にてライブペインティングも予定!

「人と会っておしゃべりするのが好きなのですが、そのときの気持ちの高まりと、内にこもるアート制作とのギャップが好きなんです。アート活動とコマーシャルワークの両輪が自分にはちょうどよい。バランスをとりながら常にやりたいことに素直に行動していきたいですね」

>>自分を認める方法|認める難しさや自己肯定感との関係性を解説

4~6月は東京、韓国、仙台で個展を開催。人生のテーマ“青”で地元へ凱旋

そんな彼女の作品に出合える場がこの春、続々と出現します。

東京では5年ぶりとなる個展「存在 / existence」が開催中(六本木ヒルズ A/Dギャラリーにて4/1~4/24)で、抽象画のREBORNシリーズとmosaicシリーズの新作を展示。

5月には韓国釜山でのアートフェア「ART BUSAN 2022」にて、新シリーズもお披露目予定だとか。

さらに6月には地元仙台で凱旋展を! 仙台メディアテークにて6月17日から青い世界を全面に展開予定です。

実は人生のテーマが「青」だという佐々木さん。「青に執着した理由は、母親の存在が大きいです。

自分のなかでは子宮が青いイメージで。母親に褒められたい、認められたいという気持ちが大きいのかもしれません」と分析します。

イラストレーターであり絵の師匠でもあるお母様からは、なかなか認められることがなく、実は抽象画については直接見てもらう機会がこれまでなかったそう。

「地元で個展をするのが夢だったので、6月に叶うことになりました。母親に見てもらうことで、青に対する執着がやっと解けるかもしれないですし、逆に一生残るかもしれないし。とにかく、青のテーマに全身全霊で取り組む予定です」

自分の原点と向き合い、精力的にアート活動にいそしむ佐々木さん。

未来への展望を聞くと、自分のアートワークの場を広げていくのはもちろんのこと、と前置きしたうえで「子供たちに表現することの楽しさを伝えるサロンみたいなものをしたい」という意外な答えが返ってききました。

「子供の育成にも興味があって、塗り方を教えるといったことでなく固定概念に縛られないような、自由な感性を育てる教室をやりたいな、と考えているんです」

“面白い”や“きれい”の可能性、子供が本来持つ自由な表現を伸ばしていくこと。

変化が激しい時代を生き抜くための、健やかな心を育む試み。

それはとても大切で夢があり、ぜひ実現させてほしい未来です。

しなやかに自分の夢を形にしていくアーティスト、佐々木さん。

そんな彼女の作品に出合うことで何を感じることができるのか。

自分の感情の変化を味わうためにも、彼女の創り出す世界に足を踏み入れてみませんか。

>>感情の起伏が激しい人や少ない人の特徴|上手にコントロールする方法とは

Profile

佐々木香菜子(ささきかなこ)

ペイントアーティスト、イラストレーター。1983年宮城県仙台市生まれ。

ファッションを主軸に広告、商品パッケージ、テキスタイルのアートワークほか、企業とのコラボレーションなども幅広く手掛ける。

近年では抽象画を精力的に制作、個展やグループ展、アートフェアなどにも参加。ライブペイントにも力を入れ、『BMW Japan 40TH ANNIVERSARY』『hueLe Museum』など、ユニークなシチュエーションでアート作品を完成させ、話題を呼ぶ。

2016年より写真家 植村忠透氏とともにアートユニット「CAT BUNNY CLUB」を主宰する。

https://www.sasakikanako.com/

Instagram @kanako_elhd

女性も自信を持って輝くために。ベア ジャパンが見据える未来とは?【ゲスト 山本未奈子さん / 編集長インタビュー】

Humming 編集長 永野真麻が、知りたいこと、気になること、会いたいひとにフォーカス。今回は、美容家であり、「ベア ジャパン(Be-A Japan)」の代表取締役CEOでもある山本未奈子さんをインタビューしました。

Special Interview ———

ベア ジャパン 代表取締役CEO 山本未奈子さん

生理や妊娠、出産、更年期など女性が抱える身体の悩みはさまざま。超吸収型サニタリーショーツ「ベア シグネチャー ショーツ」など、女性特有の悩みを解消する商品の開発に日々努めている山本さん。その原動力は「女性が権利をもち、自信をもって輝くことのできる世界」への強い想いにありました。

同じ想いを持った仲間と、豊かな食の可能性を広げていきたい

【ヴィーガンフードクリエイター YOKOのIt’s My Story】

目を引くカラフルなビジュアル、食欲をそそるスパイスやハーブが効いた五感を刺激する美味しさが評判のヴィーガンフードのケータリング「SUNPEDAL(サンペダル)」。手がけるYOKOさんは、コロナ禍をきっかけに野菜などの“素材”を見つめ直す旅へ。新しい未来へ向かってペダルをこぎ続つける彼女の目指すものとは?

感動の子育て。教え込むより導く、

という方法【Editor’s Letter vol.02】

Hummingの編集長 永野舞麻がカリフォルニアから配信する「Editor’s Letter 」。日々の暮らしで見つけたこと、感じたこと、考えたことをシェアします。

おばあちゃんになってもクローゼットに残る服を作り続けたい【ミュベール デザイナー中山路子のIt’s My Story】

仕事もプライベートも、自分らしく充実させるための方法は? 各フィールドで活躍する注目のひとにフォーカスするシリーズ連載vol.3は、「ミュベール」のデザイナー 中山路子さん。花や動物、カラフルな刺繍など乙女心をくすぐるデザインが女性たちを惹きつけるミュベールの服や小物たち。毎シーズンアップデートを続ける中山さんが大事にしているものとは?

お行儀が良いこと、勉強ができることより

大切なこと【Editor’s Letter vol.01】

Hummingの編集長 永野舞麻がカリフォルニアから配信する「Editor’s Letter 」。日々の暮らしで見つけたこと、感じたこと、考えたことをシェアします。

熱血社長に聞く、信頼できるオーガニック商品の選び方は?【ゲスト 高倉健さん / 編集長インタビュー 02】

Humming 編集長 永野舞麻が、知りたいこと、気になること、会いたいひとにフォーカス。前回に続き、コスメやペットケア用品などを展開するたかくら新産業社長 高倉健さんのインタビュー第2回目をお届けします。

Special Interview 02 ———

たかくら新産業 高倉健社長

「オーガニックコスメ」と聞くと、単純に「いいもの」と思いがちですが、実際はどこまで本当にいいものなのか?ーー消費者にはなかなかわかりづらいというのが本当のところ。商品にオーガニック成分の配合パーセンテージを表示し、情報をオープンにするたかくら新産業、実は高倉社長の壮絶な体験から生み出されたビジョンを持つ会社でした。

インタビュー第2回目は、オーガニックをめぐる業界の真実、そしてたかくら新産業のビジョンに迫ります。

真実のオーガニックにこだわる“本気のモノヅクリ”を聞く【ゲスト 高倉健さん / 編集長インタビュー 01】】

Humming 編集長 永野舞麻が、知りたいこと、気になること、会いたいひとにフォーカス。コスメやペットケア用品などを展開するたかくら新産業社長 高倉健さんのインタビューを2回にわたりお届けします。

Special Interview 01 ———

たかくら新産業 高倉健社長

「オーガニックコスメ」と聞くと、単純に「いいもの」と思いがちですが、実際はどこまで本当にいいものなのか?ーー消費者にはなかなかわかりづらいというのが本当のところ。商品にオーガニック成分の配合パーセンテージを表示し、情報をオープンにするたかくら新産業、実は高倉社長の壮絶な体験から生み出されたビジョンを持つ会社でした。

2回にわたってお届けするインタビュー、第1回目は会社を作るきっかけとなった波乱万丈な高倉社長の半生に迫ります。

何のために生きているのか?立ち止まることの大切さ【ディレクター田上陽子のIt’s My Story】

仕事もプライベートも、自分らしく充実させるための方法は?

各フィールドで活躍する注目のひとにフォーカス。

vol.01は、ナチュラルビューティブランド「エッフェオーガニック」「セルヴォーク」を立ち上げ、ディレクターとして活躍する田上陽子さん。

昨年末からフリーランスとして活動の場を広げ、さらにこの春には結婚。

東京と北海道を行き来するデュアルライフを送るなど、公私ともに大きな転機を迎えた田上さんに、自分らしい未来への進み方を伺いました。

自分を大切にできていないという葛藤

「これまで仕事一本で突っ走ってきたのですが、もっと“ライフ”を充実させたいという気持ちが強くなりました。

コロナ禍でリモートワークが浸透し、時代の変わり目というのもあり、思い切ってフリーランスになる決断に踏み切りました」と語る田上さん。

体調を崩すなど、ウェルネス・ビューティ業界にいながら自分を大切にできてないという葛藤もあったのだとか。フリーランスとなり仕事のバランスを模索するなか、出会ったのが今の旦那さま。

「昨年出かけた北海道旅行で、友人が連れてきたのが彼。山口から一人で移住し北海道で一からワイン作りをしているその覚悟やパワーに惹かれました」

すぐに意気投合して結婚、今は東京と北海道を行き来する、デュアルライフを送っているそう。

>>自分を認める方法|認める難しさや自己肯定感との関係性を解説

紆余曲折を経てたどり着いた“原点回帰”

「実は昨日まで2週間ほど北海道にいたのですが、人生初のブドウの収穫を体験して、全身筋肉痛です」と笑う田上さん。

朝日とともに起き、土を触り、日暮れとともに寝るという北海道のシンプルな生活は何をもたらしたのでしょうか?

「これまでずっと仕事優先で生きてきて、ふと何のために生きているのだろう?って立ち止まったときに、ひょんなことで手に入れたこの生活。

これまでずっとウェルネス・ビューティ分野の仕事を手掛けてきたわけですが、自分の生活でもそれをきちんと体現できたらいいなと思っていたので、まさに“原点回帰”ですね。自分のなかではブレていないです」

>>”自分らしく生きる”とは?|仕事や恋愛で自然体で過ごせる方法を紹介

パートナー所有の広大なワイン畑。

今年は収穫を初めて経験、大切に育てられたブドウからエナジーをもらえたそう。

挫折続きの20代、無我夢中で突き進んだ30代

これまでのキャリアを振り返ると、20代は自分に何ができるのかともがき、PR会社に勤務するなかで出合って夢中になったのがオーガニックビューティの世界。

そして30代はその魅力を多くの人に届けることをミッションにブランドを立ち上げ、無我夢中だったそう。

「はじめのうちは開発、営業、プレス、店舗戦略などすべてこなして、困難を困難とも思わず本当に突っ走ってましたね」と振り返ります。

ブランドの進化とともに、田上さん自身もアップデートしていき、その先にたどり着いたのが、自分らしい仕事の仕方と本能が求めていた自然と共存する北海道での暮らしだったわけです。

「自然は過酷ですが、土を触って一から育てる経験ってなかなかできないこと。仕事も大事ですが、今はどう生きるか、のほうが関心が高いですね。バランスは模索中ですが、北海道発信のプロジェクトも検討中で、徐々に軸足を移しながら、自分らしい生き方を探っていきたいです」

>>【変わりたいあなたへ】自分を変えることは難しい?変われる方法や習慣

休みなく働き続けている自分に、少し立ち止って、未来を見渡す時間をつくることの大切さ。

本気で打ち込んできたからこそ、次に進むべきステージが見えてくるはずです。

“今まで”を肯定しながらも、そこから大きくハンドルを切って、新しい地図を手に入れ歩み始めている田上さん。

「自分のなかではブレていない」というその言葉が、迷いのない選択であることを表していました。

>>自己肯定感とは?|意味や似ている言葉との違いをわかりやすく解説

Profile

田上陽子(たがみようこ)

PR会社に勤務後、2013年に「エッフェオーガニック」を、2016年にはトータルビューティブランド「セルヴォーク」をスタート。

ファッション感度の高い女性たちの支持を得る。

現在では両ブランドのディレクターのほか、ラボグロウンダイヤモンドのジュエリーブランド「エネイ」のディレクションなどフリーランスとして活躍中。