タンザニアの生理事情から考えた生理の過ごし方

月1でくる生理に悩まされる女性は多いですよね。

アフリカでのある体験をした著者は、生理が来るのが待ちどおしくなり、生理中は普段よりも感謝の気持ちでいっぱいになれる特別な期間へと変わりました。

そのヒミツをお伝えします。

生理への向き合い方を変えた、アフリカでのショッキングな体験

毎月、女性に訪れる生理。みなさんは、どういう気持ちで生理を受け入れてますか?

生理は、痛くてゆううつなもの?日々の生活に支障をきたすもの?

または、女性であることを実感できる特別なもの?

そして、この生理をやさしく受け止めてくれるナプキン、このナプキンが、もし手に入らなかったら、そんなことを考えたことはありますか?

タンザニアで目にした光景は、日本の女性がいかに清潔な環境で恵まれているかを改めて感じ、生理と向き合うきっかけとなりました。

タンザニアのナプキン事情を知らずにいた私に、衝撃的な出来事が起こりました。

ある日、自宅の床に血がぽとぽとと滴っているのを発見した私は驚いて、お手伝いさんとしてきてもらっているタンザニア人女性に何があったのか、たずねました。

彼女は、「あら、ごめんなさい。今わたし、生理中なの。」と、苦笑しながら、床をふき始めました。

タンザニアでは、市販の生理用ナプキンは高価なため、(月給平均25,000円、ナプキン30枚入りは約500円 (2022年12月現在))一般のタンザニア人女性は、使い古した布を使ったり、村では木の葉で対応することもあるのが現状です。

適切なナプキンが入手しづらく、トイレ事情も整っていないタンザニアで、このナプキン問題は衛生面だけではなく、教育面でも女性に試練となっています。

生理がきても、ナプキンがない女子学生たちは学校を休むことになり、彼女たちの勉強の遅れが懸念されているのです。

タンザニア水衛生ネットワークのデータによれば、ほとんどのタンザニア人女学生は、生理が理由で月に1~3日は学校を休んでいます。

女性による女性のための布ナプキン支援の活発な取り組み

こうした驚きの事実を目の当たりにした外国人たちは、アフリカで様々な支援活動を行っています。

私も、タンザニア在住の外国人女性たちに交じって、あるボランティアに参加しました。

ミシンで布ナプキンをつくり、タンザニアの女性たちに無料で配る活動です。

また、「アフリクラフト」というタンザニアのNGO団体は、タンザニア人女性たちに布ナプキンを提供したり、自身でナプキンを手作りできるスキルを教えるなど幅広くこの問題に取り組んでいます。

こういった取り組みを支援したい場合、日本からでも寄付の形で応援することができます。

日本では浸透していない布ナプキンを見直してみる

筆者は、清潔なナプキンへのアクセスが当たり前ではないタンザニアで、女性たちの救世主ともなっている、この布ナプキンについて考えてみました。

日本では、市販の紙ナプキンを使用する女性が圧倒的に多く、布ナプキンの使用率はわずか2%というデータもあります。

布ナプキンの使用には「洗濯が手間」「多い日は漏れが心配」などのデメリットがあり、忙しい日本人女性の間では普及しないのもうなずけます。

市販の紙ナプキンと布ナプキンを3か月使った後の比較実験も行われています。

参加者からのアンケートでは、布の感触とナプキン洗濯時の月経血の観察をすることで、生理が「やっかい」なものから「自然」なものへと変化した、生理時の不快感の改善につながったとの結果も出ています。

また、昨今のSDGsの流れで、からだにも環境にもやさしく、「生理痛が軽くなった」「経血量が減った」「肌さわりが気持ちいい」「かぶれにくい」などのメリットがある布ナプキンが注目されはじめています。

筆者自身は、10年ほど前から、布ナプキンを常用しています。

手洗いの手間はありますが、経血量を自分で把握することで無意識に自分の体に向き合うことになり、自分のからだに対して、がんばってくれてありがとう、という感謝の気持ちがうまれます。

タンザニアでの体験から、毎月活躍してくれる布ナプキンに対しても感謝するようになりました。

生理時期を「自分にやさしくする特別ウィーク」に指定してみる

生理の週は、家族や周りの人に甘えさせてもらい「じぶんにおもいっきりやさしくして、いつもより少しだけ手間をかけてあげる月に1回の特別な期間」と位置づけてみるのはいかがでしょう。

そうしたら、からだにもやさしい布ナプキンを使ってみようかなという心の余裕が生まれるかもしれません。

生理に限らず、日々の生活の中で、ゆううつと感じることでも、見方を少し変えることで、生き方が楽になったり、普段あたりまえに思っていることへの感謝の気持ちに気づいたり、知らない間にがんばっていた自分に優しくなれるのではないでしょうか。

次にくる生理とは、「自分にやさしくなれる絶好のチャンス」として、今までとは違う気持ちで向き合ってみるのはいかがでしょうか。

参考文献

タンザニアの給与データ:https://ilostat.ilo.org/data/country-profiles/

日本の生理用品データ: https://femtech.tv/news65/

紙ナプキンと布ナプキン比較調査:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jspehss/67/0/67_127_1/_article/-char/ja/

未来を創るコミュニティの場に。サステナブルな視点で描く建築の可能性【建築家デザイナー ファラ・タライエのIt’s My Story】

サステナビリティをコンセプトに建築デザインを手掛ける、ファラ・タライエさんが描くのは、レボリューションが起こるコミュニティの場。ただ建築や空間をデザインするだけではない、そこを人々が集う場所にデザインする。そんなスポットが10月1日、東京・日本橋にオープンします。細部までこだわった彼女のデザインフィロソフィーとは?

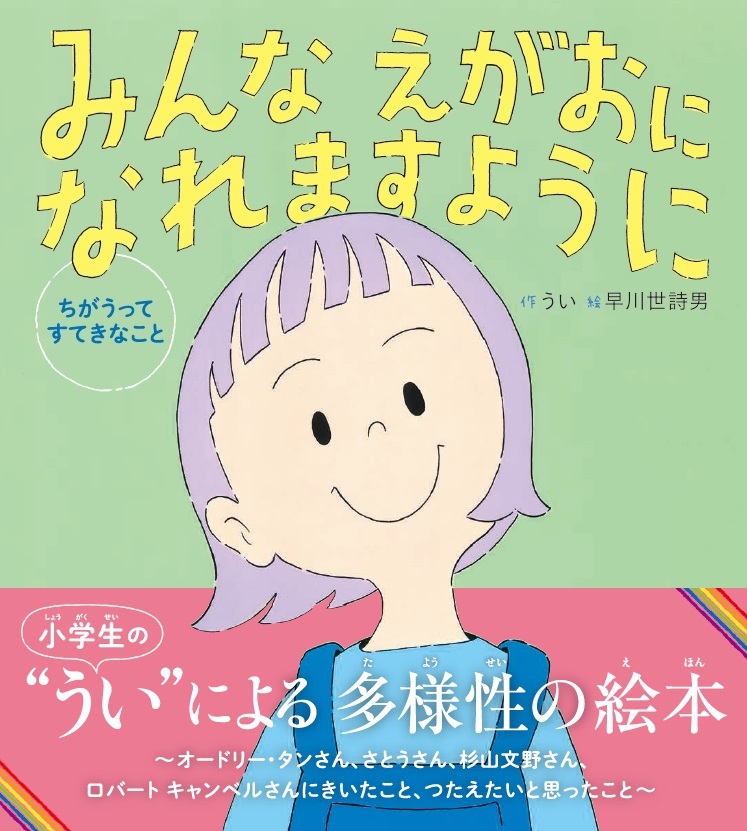

多様性がテーマ。大人も読みたい、小学生による小学生のための絵本

自分と違う境遇や価値観を持っているひとたちがいることを知り理解して、お互いが認め合うことーーSDGs達成のためにも重要視されているのがダイバーシティの実現、つまり多様性のある社会です。その多様性をテーマにした、ある絵本が注目されています。独自の視点と質問力が話題になり、発売前から増刷が決定していたという絵本『みんな えがおになれますように ~ちがうって すてきなこと~』。作家は、小学校6年生の女の子です。

子どもだけでなく、大人にも学びのある一冊

作 / うい 絵 / 早川世詩男 監修 / 松中権 ¥1,540(定価)/学研プラス

「トランスジェンダーの人が困っていることはなんですか?」・・・そんな小学生からの質問に、あなたならどのように答えますか?

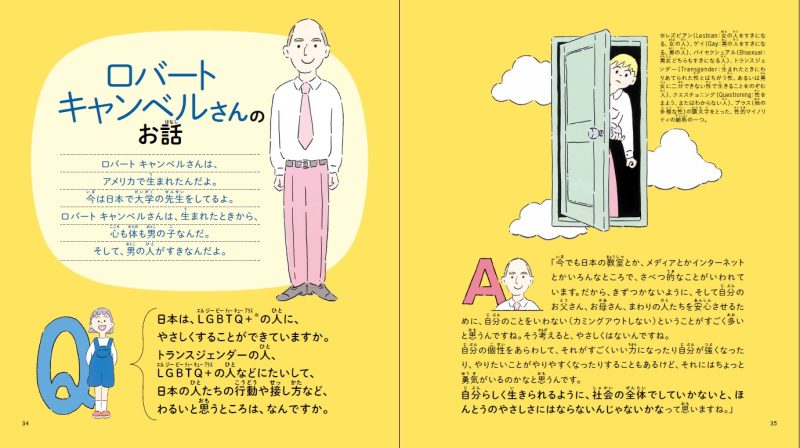

小学生作家であるういさんが、一般の方からオードリー・タンさん、杉山文野さん、ロバート キャンベルさんまで幅広くインタビュー。その内容を、わかりやすくまとめた絵本がこちら。

テーマはズバリLGBTQ+、多様性について。センシティブで難しい題材ではありますが、小学生向けに丁寧につくられている絵本なので、とっても理解しやすいのが特長です。

にっこり笑顔が印象的な表紙をさっそくめくってみると・・・。

まずは、やさしい色合いの親しみやすいイラストが目にとびこんできます。こちらはイラストレーター早川世詩男さんによる作画です。

小さな子どもから大人まで、楽しく最後まで読み進められるつくりになっているのです。

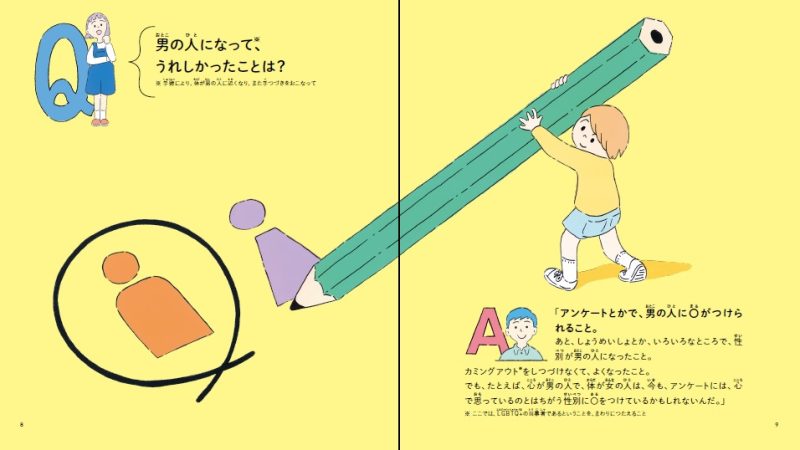

「トランスジェンダーの人は、何にこまっているんですか」

「ふつう、あたりまえ、ということばは、いやに感じますか」

この絵本は、Q&A形式のシンプルな構成で出来ています。ページをめくるたびに、小学生ならではの鋭い視点に思わずハッとさせられることがたくさん。当事者に対して、ここまで率直に質問ができるのは子どもならではといえそうです。

社会にはさまざまな価値観があることに気付き始め、さらに深く知りたいという作者の思いが素直な質問に。そのストレートな言葉に、真摯な姿勢で答える当事者の面々。理解して受け入れ合うという多様性の第一歩となるコミュニケーションが、絵本のなかで繰り広げられていきます。

この本を手にした大人たちからも、「多くの気付きを得た」という感想が寄せられているそう。「(子どもからの質問に)大人としてどんな風に説明したり、疑問に寄り添っていけばいいのか。この本を読んで、ヒントをもらいました」という親世代からコメントも。

多様性について子どもと一緒に学ぶ、自分自身が抱えていたモヤモヤの解決の糸口になる、多様性社会のためにできることを考える・・・など、読者ぞれぞれに、新しいきっかけを生み出してくれそうな一冊といえそうです。

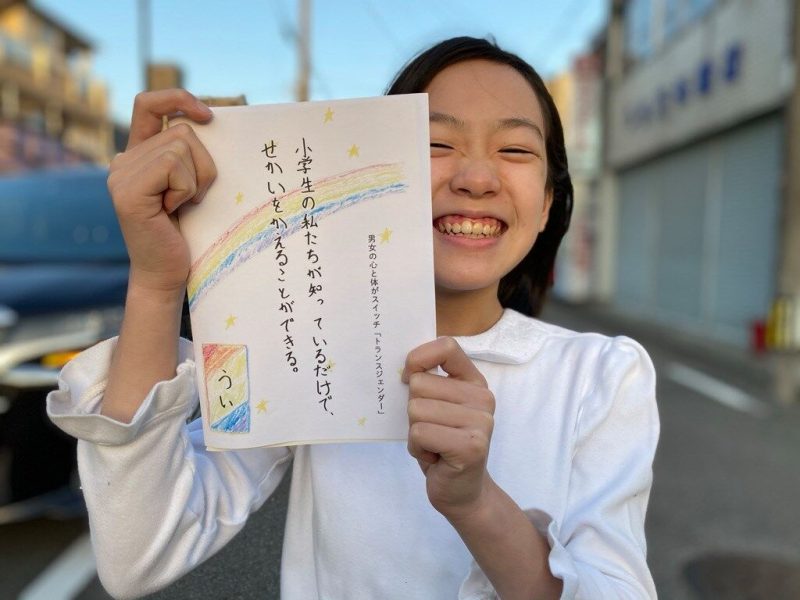

小学生作家「うい」さんとは?

ういさんの将来の夢は「俳優さんやパンケーキ屋さん」なのだそう。

ういさんは愛知県に住む、2010年生まれの小学6年生(2022年9月現在)。作家デビューは小学2年生のとき。小学校入学前の子どもたちに向けたアドバイス集『しょうがっこうがだいすき』を自費出版したことが始まり。ういさん自身の経験をもとにしており、リアルな内容と読みやすい文章で小学生作家として一躍話題に。その後、トランスジェンダーの方にインタビューを実行して1冊としてまとめた『小学生の私たちが知っているだけで、せかいをかえることができる。』を小学3年生で自費出版しました。

毎日の生活のなかで、価値観や趣味嗜好など自分とは違う人と出会うきっかけは多々あるはず。そんなときに“知っておくといいこと”を、この絵本が教えてくれます。他者との理解を深め、お互いを認め合い、受け入れ合うために。読書の秋、周りの人とこの本を読み合って、大切なテーマについて一緒に考えてみたいですね。

日本のソウルフード「おにぎり」でアクション!世界の子どもに学校給食を届けたい

食料品の値上げが続いています。私たちの暮らしへの影響はもちろん、世界的な食糧価格の高騰は深刻な食料問題にもつながっているのだとか。今回は、そんな社会問題を「おにぎり」で解決に導くユニークな取り組みをご紹介。その名も「おにぎりアクション2022」! 誰でも簡単にSNSで参加できます。

SDGs目標「飢餓をゼロに」解決に向けて

SDGsは17の目標が設定されていますが、そのなかの目標2として掲げられている「飢餓をゼロに」。実は、解決の遅れが心配されています。その理由は新型コロナウイルス感染症や気候変動、ウクライナ侵攻などによる世界的な食料価格高騰によるもの。日本でも食料品の値上げが相次ぎ、私たち消費者にとっても見過ごせない問題となっています。

日本発の取り組み「おにぎりアクション」

2021年の投稿写真より。

食料品の値上げによる家計への負担や、輸入に頼る日本のフードシステムへの疑問・・・。さらには食料安全保障への不安も重なり、米食つまりお米を主食として食べる習慣の価値を見直す動きが高まっています。

そんな米消費の促進と、世界で増え続ける飢餓人口(十分な食料が手に入らず、栄養不良になっている人々の数)のために、手軽に参加できる取り組みがあります。それが、すでに8年目を迎えるプロジェクト「おにぎりアクション」。今年も10月6日からスタートします。

2021年の投稿写真より。

「おにぎりアクション」は日本を代表する食べもの「おにぎり」がシンボル。参加する方法はとっても簡単です。「おにぎり」の写真に#OnigiriActionを付けて、Facebookや Instagram、TwitterなどのSNSまたは「おにぎりアション」の特設サイトに投稿するだけでOK。

「おにぎりアクション2022」をサポートする、過去最高の35にも及ぶ企業や自治体が、1枚の写真投稿につき100円を寄付。その寄付金がTFT(特定非営利活動法人TABLE FOR TWO International)を通じて、アフリカやアジアの子どもたちに給食として届けられるのです。100円は給食5食分に相当するそうですよ。私たちが「おにぎり」の写真を投稿するだけで、子どもたちに給食をプレゼントできるだなんて!

10月16日は「世界食料デー」

2021年の投稿写真より。

2021年までの7年間で、「おにぎりアクション」には累計約125万枚の写真が投稿されたそう。通算で約680万食の給食を飢餓で苦しむ子供たちに届けることが叶ったわけです。

10月16日は国連が定めた世界食料デー(World Food Day)。世界中の人が食べ物や食料問題について考える日です。この日を含めた1ヵ月間にわたって、今年も「おにぎりアクション2022」が実施されます。期間は2022年10月6日(木)~11月6日(日)まで。特設サイトは9月1日から開設されています。ぜひ興味を持った方はチェックしてください。

食料問題の解決に臨むTFTの取り組み

「おにぎりアクション」を立ち上げたのは、日本発の特定非営利活動法人TABLE FOR TWO International(通称TFT)。“TABLE FOR TWO”は直訳すると「二人のための食卓」という意味。“先進国の私達と開発途上国の子どもたちが食事を分かち合う”というコンセプトのもと、世界の食料問題の解決に向けて活動を行っています。

今回ご紹介した「おにぎり」アクション以外にも、社員食堂や店舗でTFTヘルシーメニューを購入すると、代金の内20円が寄付となり飢えに苦しむ世界の子供に給食1食分をプレゼントするといった取り組みも行っているそう。これまでに、企業や官公庁、大学、病院など約700団体が参加。東アフリカと東南アジアの5ヵ国(ケニア 、タンザニア、ルワンダ、ウガンダ、フィリピン)を中心に、学校給食の提供、そして菜園・生産性向上プログラムと幅広い支援を実施。累計支援給食数は9,000万食にものぼるのだとか。そのほか、食料問題の本質に迫る取り組みとして、自分たちの手で野菜を育てる「TFTファーム」(千葉県市川市)を立ち上げるなど、その活動は広がっています。

昨年、2021年の「おにぎりアクション」にはおおよそ1日平均8,500枚の投稿があったそう。米消費量に換算すると推定59トンにも! たくさんの人が世界の食料問題を身近に考え、そして米食を見直すきっかけになったといえそうです。おにぎり1つから始められるワールドワイドなアクションに、あなたもぜひ参加してみませんか?

おにぎりアクション2022

https://onigiri-action.com/

特定非営利活動法人TABLE FOR TWO International

https://jp.tablefor2.org/

ウクライナの子どもたちにテディベアを届ける!スタージュエリーのエシカルアクション

日々危険にさらされ、不安のなかにいるウクライナの人々、そして幼い子どもたちのことを考える胸が痛みます。平和への願いを込めて、ウクライナの子どもたちにテディベアを届けたいーー「スタージュエリー」の取り組みをご紹介します。

ウクライナカラーのテディベアに想いを込めて

スタージュエリーが長年続けているプロジェクトの一つ、クリスマスチャリティ 「 BEAR FOR PEACE 」。対象商品の売上金額から20%をユニセフに寄付し、子どもたちのサポートに役立ててもらうというこのプロジェクトは、クリスマスシーズンにあわせて継続的に実施されてきました。

今回発表されたプロジェクト「BEAR FOR PEACE – STAND WITH UKRAINE –」も、根底にある想いは同じです。平和のシンボルであるテディベアをウクライナカラーで制作、スタージュエリーの社員全員による手書きのメッセージカードを添えてウクライナへと送る準備を進めているそう。

胸に大きなハートを抱いた可愛らしいベアは、1000体制作され、そのうち800 体がウクライナの慈善団体「TVOYA OPORA」を通して子どもたちに贈られます。このテディベアたちを確実にウクライナへ届けるために、ポーランドでウクライナへの支援を続けている「HELP UKRAINE CENTER」の協力も得て、10 月中の現地到着を計画しているそう。現地の状況次第で到着の時期は変動する可能性があるそうですが、早く子どもたちがこのテディベアを抱きしめることができますように・・・と願わずにはいられません。

そして、ウクライナから日本に避難している家族、子どもたちの存在も忘れてはいけません。スタージュエリーは、地元である横浜で暮らし始めた子どもたちにもテディベア 50体を贈る計画を発表。こちらは「横浜市国際交流協会( YOKE)」の協力を得て、今秋に実施される予定です。

プロジェクトの支援をクラウドファンディングで募集中

「BEAR FOR PEACE – STAND WITH UKRAINE –」プロジェクトの実現にあたって、ただ今、賛同者からの支援金をクラウドファンディングにて募っています。

集まった支援金は、オリジナルテディベアの制作費・輸送費などに、そしてウクライナ国内および周辺国に避難している子どもたちと家族を守るユニセフの活動を支える『ユニセフ ウクライナ緊急募金』への寄付に充てられます。

目標額を300万円に設定し、一口¥20,000、¥10,000、¥5,000で受け付け中。¥20,000を選択した先着150名に、ウクライナの子どもたちに贈るテディベアと同じアイテム(非売品)が返礼品として届きます。

※このプロジェクトはAll-in方式で実施され、目標金額に満たない場合も計画を実行し、支援協力された方にリターンが届きます。

「Bear For Peace」プロジェクトの歴代のテディベアたち。

1993年からユニセフへの支援活動をスタートしたスタージュエリー。今日に至るまで、さまざまな形でエシカルアクションを続けています。最新のプロジェクト「BEAR FOR PEACE – STAND WITH UKRAINE –」のクラウドファンディング募集期間は10月10日まで。支援の輪が広がりますように!

スタージュエリー公式サイト内特設ページ

https://www.star-jewelry.com/sj-StandWithUkraine.html

「BEAR FOR PEACE – STAND WITH UKRAINE –」クラウドファンディングページ

https://camp-fire.jp/projects/view/614580

美しさのその先へ。ukaが伝えたい世界観【トップネイリスト渡邉季穂のIt’s My Story】

よい香りに包まれ、爪先を日常的にケアする。そんな画期的なネイルオイルを生み出し、次々とみんながときめくビューティアイテムを世に送りだしているuka(ウカ)。そんな唯一無二のブランドを率い、みずからもネイリストとして活動する渡邉季穂さんの想いとこだわりとは?

ブルーサージが教えてくれる、サステナブルなワードローブという選択

着なくなってしまった服を捨てるときの罪悪感、きっと誰もが感じているはず。もうモノを無駄にしたくない、だから必要なモノしか要らない。とはいえおしゃれはしたいから、新しい服は欲しい。せっかく買うなら、ずっと長く着ることのできる服がいい。ーーそんな想いを抱えるエシカルピープルに知ってほしいブランドがあります。

地球の未来を見据えた生産背景

2020年11月に誕生した「blueserge(ブルーサージ)」は、SDGsに沿ったモノづくりを掲げて一枚一枚の服づくりに真剣に取り組んでいるブランド。オンラインショップと、定期的に開催するポップアップイベントで、ファンを増やしています。

服自体が持つ魅力はもちろん、その服の背景にあるモノづくりへの真摯な取り組みも知られるようになり、ブランドへの信頼感がさらに支持を高めている様子。

大量廃棄を生む大量生産をストップするために、細やかな工夫とアップデートを重ねているブルーサージのトピックスを幾つかご紹介するとーー。

TOPICS1:ボーダーレスなアイテムづくり

例えば写真のトレンチコート。2サイズで展開していますが、デザインは同じで“女性用” “男性用”の区別はなくジェンダーレス。背の高い女性も、背の低い男性もいますし、背は低いけれどオーバーシルエットで着たい人、彼女と彼とで共有して着たい人・・・ニーズはさまざま。自分が好きなものを選べばいいのです。

ベージュのトレンチコート¥19,910/ブルーサージ 高密度に織られたコットンツイルデッドストック素材で、一年のなかでロングシーズン着用可能です。

ブルーサージには、季節を問わず着られるシーズンレスなアイテム、世代を問わず着られるエイジレスなアイテムも多く、まさにボーダーレス。つまり、ずっと長く、サステナブルに着られる服がそろっています。

TOPICS2:いいものを適正価格で

ブルーサージを手がけているのは、一般社団法人 繊維育英会。2018年に設立された一般社団非営利法人で、「サプライチェーン全体を見直し、持続可能で、環境や社会に配慮した業界に改変していく」ことを目的として活動しています。

SUVIN フーデッドプルオーバー¥20,460/ブルーサージ オールシーズン着回せる、コットン100%のベーシックデザイン。気持ちのいい肌触りは、一度袖を通したらヤミツキに。

そんなミッションを持つ組織のものづくりは、地球環境に配慮した生産プロセスで作られた生地の使用、労働環境の改善に取り組む工場の採用などにもつながっています。そして上質なファブリックと高い縫製技術を駆使して生み出されるアイテムを、可能な限り買いやすいプライスにして消費者に届けるーーというのも、ブランドのこだわり。

TOPICS3:服を買うことが、イイコトにつながっている

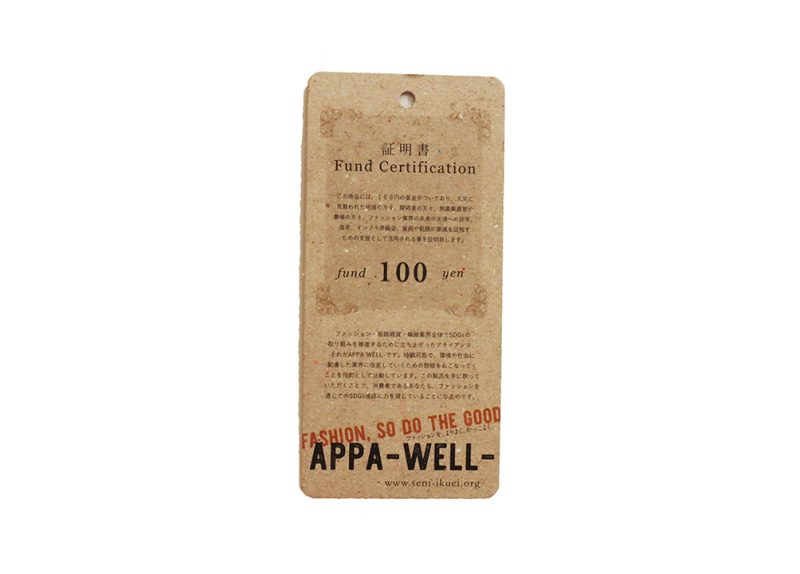

ブルーサージの服にも付いている、こちらのタグにご注目。「APPA-WELL-」は、APPAREL(アパレル)とWELLNESS(ウェルネス)を組み合わせた造語で、「繊維・アパレル業界を元気に!」という想いを表現したネーミング。一般社団法人 繊維育英会が取り組むプロジェクト名です。

このタグが付いたアイテムが一枚売れるごとに、その金額の一部が社会的なサポートを必要とする団体や人々の支援金になります。このタグは“基金証明タグ”の役割を果たしていて、プロジェクトに賛同している作り手は商品価格に応じて¥100~500タグを商品に付けることで、プロジェクトに参加していることを伝え、この服を購入することで消費者もこの金額を支援できるのだと知ることができるのです。

ハイカウントツイルギャザースカート¥9,900/ブルーサージ ちなみにこのスカートに付いている「APPA-WELL-」は¥100。デッドストック素材を使用したエシカルアイテムで、独特のハリとツヤがあり、ボリューム感のあるシルエットも魅力。

支援先は、インドのコットン農家や内モンゴルのカシミア農場、日本国内の障がい者の方々への就学・復学・インフラ準備金、貧困や飢餓を無くすための支援金として、などに活用されているそう。タグに記載されたQRコードから、実際の基金の積立額、支援先への支払い証明を繊維育英会のホームページで確認できます。

TOPICS4:服を黒に染めて、新しいプレゼンテーション

スタンダードロングTシャツ各¥6,900、トレンチコート¥19,910/すべてブラックサージ

捨てられた服、売れ残った服・・・その末路は、廃棄処分。日本では、なんと年間33億着もの服が廃棄されているそう。この途方もない数字に、ブルーサージはある方法で立ち向かっています。

適正な生産数を熟考した服づくりをしているブルーサージですが、それでも出てしまう在庫商品。それを“黒に染め直す”ことで、新しい魅力を生み出し、消費者にプレゼンテーションするという挑戦です。

環境に配慮した染料と設備を持つ優秀な染工所とタッグを組み、既存のアイテムにまるでブラックカラーの選択肢がもともともあったかのような自然な仕上がり。手をかけた分、コストもかかっているはずが、プライスは据え置きで設定しているそう。

その名も「blackserge(ブラックサージ)」と名付けられたこのライン。生地を染めるための染料に反応しないステッチ部分が残っているのも逆におしゃれだったり、ヴィンテージっぽさを感じる風合い、味のある染め上がりは、そんなサステナブルの背景も含めてこの服に惹かれる要素に。

TOPICS5:不要になった服を回収して循環させる

ブルーサージでは不要になった服を、ブランドを問わずに回収してリサイクルしています。リサイクルの方法は2つあり、1つは 再生糸にすること、そして2つめはファイバーボードにして店舗什器を作り再利用すること。 上の写真は、ファイバーボードを使ったリサイクル回収ボックスとハンガー。服が原料になっているとは思えない、生まれ変わった新しい姿です。

服を捨てない。服をつくる企業として、服の行く末まで見据えた取り組みを行っているのです。

おしゃれすることが好きな私たち。だからこそ服を大切に、服の未来を考えて、選ぶ、着る、着続けることを楽しむ。ブルーサージの服は、ワードローブにそろえたい、そろえるべきアイテムとは?の答えを、いろいろな形で教えてくれるのです。

子供を想うドーナツ作りを自分たちの手で。ママたちのフードロス救済プロジェクト

食べ残しや売れ残り、消費期限が近いなど、さまざまな理由でまだ食べられる食品が捨てられてしまうフードロス問題。食べ物の廃棄はもったいないだけでなく、地球環境にも悪影響をもたらしています。そんなフードロスを、ドーナツ作りで減らす取り組みをしているママたちがいるのをご存じでしょうか?

手作りの愛情たっぷりドーナツを届けたい

金沢にある工房兼ショップ。ここで日々、手作りされている愛情たっぷりのドーナツ。「体にやさしくて、美味しい手作りのドーナツを子供にたくさん食べさせたい」「子供がうれしい、ママも楽しいアイデアを『ウフフ』『アハハ』と出しあって、子供に食べさせたい」ー-「ウフフドーナチュ」というキュートなネーミングからも、そのドーナツをほおばる子供たちの笑顔が浮かんできます。

ここで働いているのは、全員が主婦。そしてオーナー、パティシエ、スタッフとそのほとんどが子育て中の現役ママさんたちだそう。

共働きの家庭が多くなり、かつてのようにママが手作りのおやつを準備することが難しくなっている昨今。そんななかでも、安心して口にできる美味しい手作りおやつを子供たちに届けたい、ママと子供の豊かな時間を作りたいー-そんな想いが軸になっています。ママ目線でのコンセプトを活かして、保存料無添加で毎日生地から手作り。そして、子育て中でもキャリアを活かして働きたいママたちに向けた、多様な働き方を応援する場所という側面もあります。

ウフフドーナチュが美味しい理由

女性、特にママが働きやすい職場を作りたい!という熱い想いを持つ一人のママが中心となり生まれたウフフドーナチュ。今では、そんな想いに共感するママたちが集まって、毎日たくさんのドーナツを作っています。

ドーナツ作りに使われる材料は農家の新鮮卵や地元産中心の国産野菜など。保存料は無添加です。何よりもママたちが愛情をこめて作っている、まさに自分の子供たちに食べさせたいドーナツ。それはもう、美味しいに違いありません。

フードロス問題もママのアイデアで解決したい!

ウフフドーナチュでは、ドーナツ作りを通してフードロス削減や地産地消にも積極的に取り組んでいるそう。これまでも、捨てられるはずの柚子の皮で作られたピール煮を使ったドーナツ、規格外のさつまいもなどを使ったドーナツを開発してきました。規格外の野菜や果物など、品質に問題はないにも関わらず廃棄されていた食材を積極的に商品化することで、捨てられる運命の野菜を救っているのです。

他にも地元食材を使った期間限定食堂の運営まで! ママたちのアイデアから生まれた『フードロスを減らそうプロジェクト』は、安心安全に暮らせる未来のためにー-そう、すべては子供たちへの愛情が原動力になっています。

軽井沢にも広がる、美味しくて楽しいドーナツの輪

石川県金沢市に本店を構えるウフフドーナチュが、2021年8月に初の支店としてオープンした『ウフフドーナチュ旧軽井沢』。このたび一周年を迎えました。

実はこの支店、軽井沢に住みながらリモートでウフフで働くスタッフの「私も軽井沢で 美味しいドーナツとママたちの活躍の場所を作りたい」という強い思いから実現したそう。

一周年を機に、より一層ウフフの世界観と商品を楽しんでもらいたいとショップのリニューアルも行われました。

規格外ケールを有効活用したお食事ドーナツ

フードロス削減に積極的なウフフドーナチュ。軽井沢店でも、ママの感性やスキルを活かしたドーナツを考案していますが、このたび発表された『フードロスを減らそうプロジェクト』第一弾にもご注目。

既定の品種でないために通常の流通には乗らないものの、美味しさや栄養価はまったく変わらないというケールを使った、オリジナルドーナツ!

長野県でケール農家を営むママから届いた「販売できないケールを無駄にしたくない」という声。ー-軽井沢店初めてのオリジナルのベジタブルドーナツは、そんな相談から生まれました。

季節限定「軽井沢のケールドーナツ」に使われるケールは、農家が大切に育てた栄養満点のもの。そのケールをドーナツにすることで、たくさんの子供たちの元に届き、フードロスを少しでも減らそうというチャレンジです。農家が手間暇かけて育てた野菜。たくさんの人に美味しく食べてもらいたいですよね。

信州の自然豊かな畑で大切に育てられたケール。生地の約25%と、たっぷり練り込まれた「軽井沢のケールドーナツ」は生地に混ぜ込むケールの量など細かい調整を何度も繰り返し、風味と生地がバランスよく味わえる自慢のレシピに。

このやさしいグリーン。もちろん着色料を使っていないので、素材本来の自然な色です。ケールは、緑黄色野菜の王様といわれることもあるほど、高い栄養価で知られる食材。栄養たっぷりのまさにお食事系ドーナツ。おやつにはもちろん、朝食にもぴったりです。

こだわりのドーナツで子供たちに安心安全なおやつを。そして、規格外食材を積極的に使うことでフードロス問題の解決へもアプローチ。ドーナツ作りを通して、みんなが楽しく心地よく暮らせるアクションを起こしているママたちの活躍をご紹介しました。昔も今も、ママの手作りドーナツに込められた想いは同じですね。たくさんの愛情と子供たちを笑顔にするアイデアが詰まっています。

ウフフドーナチュ

https://ufufu-ufufu.com/

ウフフドーナチュ金沢本店

石川県金沢市久安2-463

ウフフドーナチュ旧軽井沢

長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢813-1

写真だからできること。ポートレートに託されたメッセージとは?【写真家 宮本直孝のIt’s My Story】

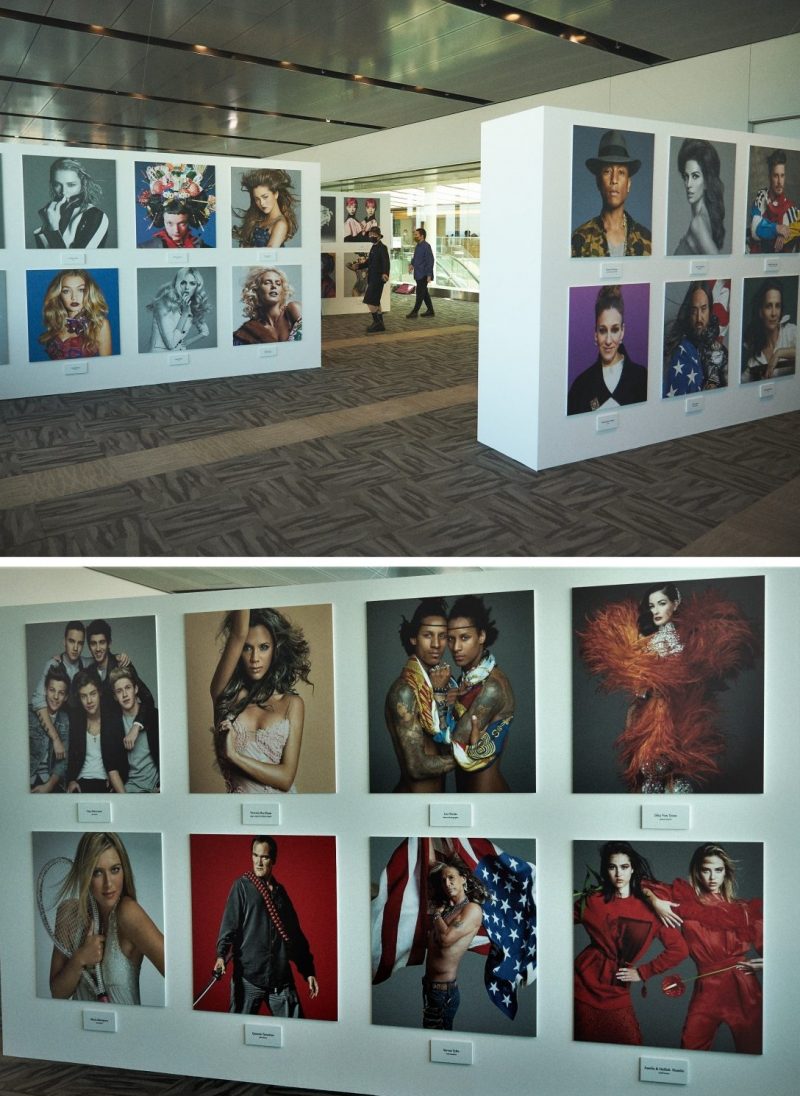

多くの人が行き交う東京・表参道駅のコンコースを舞台に、社会的なメッセージを託した写真展をライフワークとして続けている写真家の宮本直孝さん。

ベネトンの広告シリーズなどで知られる世界的に著名な写真家、オリビエーロ・トスカーニに師事したのち帰国。

一流の写真とは何かーーを追い求めながら、たどり着いた今の想いとは?

圧倒的なパワーを放つポートレート写真を通して、独自の活動を続ける原動力について迫ります。

泣き出す瞬間をとらえた、心揺さぶられる撮影での一コマ

「STOP WAR」と手書きしたボードを掲げて泣き出しそうな表情の女性、平和の象徴である鳩の絵を持ち、静かに怒りを表す人ーー。

去る2022年4月、東京メトロ表参道駅のコンコースで、日本在住のウクライナ人23名のポートレート写真展『STAND WITH UKRAINE』を行った写真家、宮本直孝さん。

観る者の心に強く訴えかけてくる、被写体の内面をも切り取ったような写真に、多くの人が足を止め、目を奪われ、話題となりました。

「これまで何度かオープンスペースで写真展をしてきましたが、撮っていてここまで心が動かされるような体験は初めてでしたね」と語る、宮本さん。

一人の女性のことが特に印象に残っているそう。

「最初は怒った顔をしていたんだけど、『Think about your family』といった途端、泣き出しそうになって懸命に涙をこらえる表情に変わったんです。通常、セッションを通してそのままの姿を切り取ることに徹し、感情移入せず客観的に向き合うのですが、さすがに心を揺さぶられました」

今回は、“デモに行くつもりで自分の思いを表現して”とリクエストし、一人ひとりがそれぞれの想いを抱えて参加。

民族衣装をまとったりプラカードを持ったりと、カメラの前で感情を隠さずに今の気持ちを表現してくれたといいます。

>>感情の起伏が激しい人や少ない人の特徴|上手にコントロールする方法とは

写真展『STAND WITH UKRAINE』より。

大変だったのは人選で、なかなか協力してくれる人が見つからず、知り合いのNGO団体を介してウクライナ大使館につながり、SNSでの募集を経て何とか人数が集まったのが納品の10日前。

「何度かあきらめようと思いましたが、逃げるのは好きじゃない。あと数日頑張れば、と自分を鼓舞して続けました。展示スペースの管理会社から、納品の締め切り前夜にコンプライアンス上の理由で7点ほど展示NGと言われたときは、さすがに心が折れて、中止しようかと迷いました。でも協力してくれたウクライナ人の想いを届けなくては、という使命感もあり、レタッチで修正して何とか開催にこぎつけました。」

何度も立ちはだかった厳しい壁を乗り越え、奇跡的に実現したという舞台裏を教えてくれました。

>>自己肯定感が低い子供の特徴や言動とは|注意すべき親の発言や行動

社会問題に切り込む、オープンスペースで続けてきた数々の写真展

宮本さんの写真展はテーマ選定から、人選、交渉、会場費などの費用も含め、すべて彼が一人で手掛ける自主企画。

ロンドンパラリンピックに合わせ2012年に開催した『ロンドンパラリンピック選手写真展』に始まり、2017年『母の日』(ダウン症の子供とその母親のポートレート)、2019年『いい夫婦の日』(アザやアルビノなど顔や身体に外見でわかる症状を持つ人とパートナーの肖像)、コロナ禍に見舞われた2020年には『医療従事者21名のポートレート展』を開催するなど、これまでも表参道駅構内のオープンスペースで、マイノリティや社会的な問題に切り込む企画を精力的に展開してきました。

その原動力はどこからくるのでしょうか?

「そもそもオープンスペースでの写真展の魅力に気付いたのは、自分のプロモーションとして始めたモデルたちのポートレート写真展『Cover Girls』からなんです」

2010年、スパイラルで行った写真展『Cover Girls』より。

きっかけは、自身のプロモーションでの経験から

写真展『Cover Girls』は、杏さんや山田優さん、SHIHOさんなど32人のカバーガールたちの普段は見せない素顔を切り取ったもので、同時に発売した写真集は売上の全額を国連世界食糧計画(WFP)に寄付するプロジェクトでした。

想定以上の評判となり、多くの人に観てもらったこともあり、それが『WFPチャリティ写真展 Fill the Cup with Hope』にもつながったのだそう。

「ただ、SNSで『きれいなだけじゃん』というつぶやきもあって。モデルではないいわゆる一般の人を素敵に撮ってやろうという気持ちになり、僕自身興味があったパラリンピックの選手に行きつきました」

そこから、メッセージ性を強めた宮本さんスタイルの写真展が出来上がっていったといいます。

>>愛してるよりも愛が伝わる愛情表現の言葉とは?伝え方も紹介

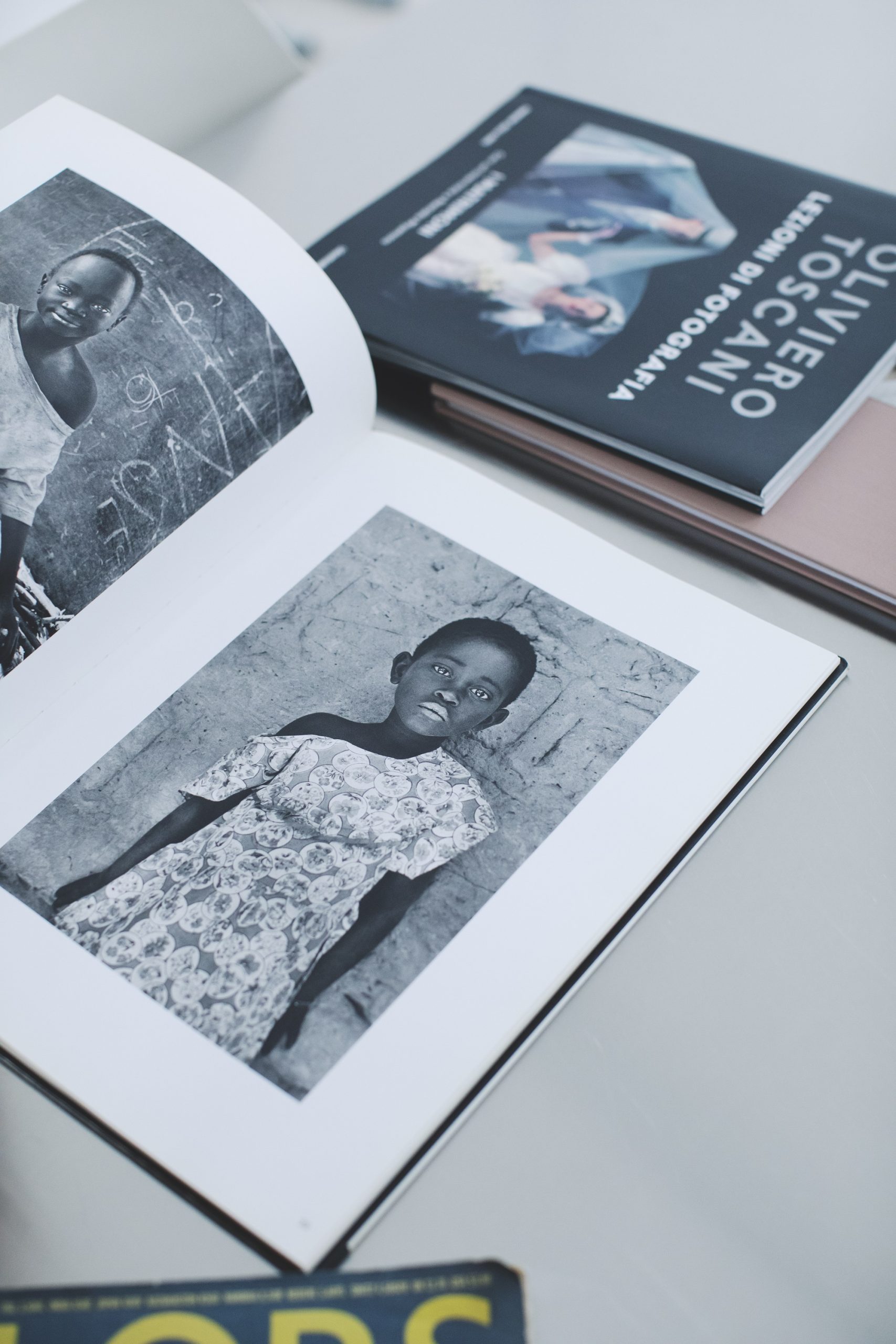

いい写真とは何か?について答えをもらえた、セバスチャン・サルガドの写真集『THE CHILDREN』。

師匠オリビエーロ・トスカーニから受け継いだもの、撮り続ける意味

ミニマルなポートレートでありながら、強烈なメッセージを伝えてくるインパクトある写真。

社会問題の提起は、宮本さんが渡伊し師事した写真家オリビエーロ・トスカーニから受け継いだスピリットを感じます。

「トスカーナの彼の家に住み込み、朝から晩まで一緒の濃厚な日々を過ごしましたが、本当にさまざまな経験をしました」

HIVや人種差別、戦争、死刑制度などの社会問題をテーマにした広告写真を撮り続けていた師匠と行動を共にした日々が、あっと目を引くような発想力や、ゼロから精力的に動く活力の源になっている様子。

そして、ここまで被写体と向き合い、写真展を続けてきた道のりは、宮本さんにとって「一流の写真とは何か?」その答えをずっと探し続けてきた葛藤の時間でもあるのです。

「世界トップ30人の写真家とその下のグループとの違いは何だろう?と、ずっと考えていて。ある日テレビで流れていたセバスチャン・サルガドの写真展の子供の写真を見て気付いたんです。これだ!って」

それは、難民キャンプやスラム街の子供たちのポートレートで、相当につらい経験をしてきた彼らから感じる“知的さ”に目が釘付けになったのだとか。

彼らと向き合い、その内面を覗き、見過ごさず、温かく、真剣に、真摯に。そうしてこそ見えてくる本質であり、真実。

「彼らの奥底にあるその部分を引き出し、すくい取るーー。これがいい写真なんだなと自分のなかで腑に落ちたんです」

>>【自己受容】弱くてダメな自分を認めて受け入れるトレーニング方法

自身が納得できる“一流の写真”を追い求めて、人と向き合いシャッターを切る宮本さん。

「歳を重ねたからか、こんなことやって何の意味があるんだろう、と正直むなしくこともあるんですが、一つだけやりたいテーマがあるんですよ」と教えてくれました。

それは、緩和ケアの患者さんと向き合うこと。

「仕事で知り合った代理店の女性に、死が近い父親を撮ってほしいと頼まれたことがあるんです。やはり苦しい表情をされていて、正直、うーん、撮れたかな、と思って最後に家族のために『笑顔をください』って言ったら、泣き出してしまったんです」

「笑顔をください」が引き金になって、あふれ出した彼の感情。

それは、表面からは見えないところに包み込まれていた、言葉にならない真実。

「コロナ禍でしばらくは難しそうだけど、必ず誰もが通る死というものについて、向き合ってみたい」という想いにつながりました。

「僕のやっていることは、全部思いつきですよ」と笑う宮本さんですが、その行動力は簡単に真似ることはできません。

これからも独自のテーマを見つけ、人と向き合い、その人だけが持つ真実を写真にという形にして人々に伝えていくー-宮本さんのライフワークは続きます。

リアリティのある美しいポートレート写真は、静謐でありながら雄弁。

いつかまた街のどこかで見かけたら、その前で立ち止まり、写真が語りかけてくる真実の物語に、どうぞ耳を澄ませてみてください。

profile

宮本直孝(みやもとなおたか)

写真家。ファッションフォトグラファーを目指し、1990~91年、イタリアの世界的な写真家、オリビエーロ・トスカーニに師事。帰国後、雑誌・広告等で活躍。

2010年スパイラルで開催した写真展『Cover Girls』をきっかけに、オープンスペースでの写真展を企画。

2012年『ロンドンパラリンピック選手写真展』 、2016年『Portraits of Refugees in Japan‐難民はここにいます。』 、2017年『母の日 – I’m a mother of a child with Down syndrome』、2019年『11月22日はいい夫婦の日』、2020年『医療従事者ポートレート』などを表参道のコンコースで開催する。

俳優・小林涼子さんが目指す明るい都市型農業。

サステナブルな食物生産の営みとは?

国内初の屋外型アクアポニックス栽培を行うAGRIKO FARM。俳優の小林涼子さんが生まれ育った東京・桜新町で開園した農福連携ファームです。農業を通して出合った新たな価値観や、今後の展望を聞きました。

いつでもリフレッシュできる癒しの場

魚が泳ぐ水槽の上で野菜が育つ循環型のアクアポニックス栽培。屋外だからこその良さと、栽培の難しさを感じているといいます。

アクアポニックス栽培の循環システム。

「ファームが完成したとき、青空の下、水が流れる音や魚が泳ぐ姿、心地よい風、美しい緑にとても癒されました。アクアポニックス栽培は主に閉鎖型の循環環境で行われるものなので、屋外で取り組むと一筋縄ではいきません。それでも自分が生まれ育った東京、世田谷区でファームを開園したかったこと、水族館であり植物園でもあるようなアクアポニックス栽培を行うこの場所を都会のオアシスにしたいという思いを優先しました」

農福連携でつくる食と人の未来。

SDGs17項目フルコミットの農園「AGRIKO FARM」

2022年4月、東京・桜新町に、SDGs17項目フルコミットの循環型屋上ファーム「AGRIKO FARM」が誕生。都心の屋上で育まれるのは誰にもやさしい農業です。このファームを手がける俳優の小林涼子さんが注力する「農福連携」についてお話を伺いました。

美味しい食を未来につなぐ!

「AGRIKO FARM」を案内してくださった小林涼子さん。

俳優業の傍ら、2014年から家族とともに新潟県の田んぼで稲作のお手伝いを続けていた小林さん。昨年ご家族が体調を崩し、農業が出来なくなったことをきっかけにある思いが芽生えます。

「思い返すと父が食育に熱心だったので、子供のころから潮干狩りに行ったり、果物狩りに行くなど“食”の楽しさを知る機会に恵まれていたと思います。今も、稲作だけでなく、いちご狩りには年2回以上行っています。昨年家族が体調を崩したとき、美味しいものを毎日食べられることが当たり前ではないとハッとしたんです。老化や病気で身体がうまく動かなくなり、農業を続けられなくなったとき、美味しいものを食べられなくなってしまうことに不安を覚え、株式会社AGRIKOを設立し、AGRIKO FARMを開園するきっかけになりました」

起業の準備期間中も俳優として出演作が続き、多忙な日々を過ごすなか、それでも起業に至った原動力は何だったのでしょう。

「もともと、大の食いしん坊なので美味しい食べものがなくなってしまうという不安感はやはり大きかったです。家族や身近な友人、そしてこれまでの仕事を通して出会った方々が私以上に一生懸命活動を応援してくださるので、私も頑張ろうと胸が熱くなり、背中を押していただきました。

アグリカルチャーは子供が継いでいく文化が根付いていましたが、今は新規就農者の数も減り、途絶えてしまうことも少なくありません。それならば、私たちが子供となって次の世代に継いでいこうという思いから、社名は農業(アグリカルチャー)+『子』でAGRIKO(アグリコ)と命名。高齢になっても、障がいがある方でも無理なく続けられるバリアフリーな農業とは何かを模索するなかで、出合ったのが『農福連携』という言葉です」

AGRIKO FARMの最大の特徴は、この農福連携農園であること。「農福連携」とは農業と福祉が連携し、障がいのある方々の農業分野での活躍を通して、農業経営の発展とともに、障がい者の自信や生きがいを創出し、社会参画を実現する取り組み(農林水産省HPより)。小林さんは農林水産省認定の人材育成プログラムを受講し、農福連携技術支援者の資格を取得。

「従来は農業者が福祉事業者を雇うことが多かったのですが、私たちは企業様の障がい者雇用の一環として農福連携を進めています。そうすることで、障がい者の方々は工賃ではなく、企業の社員として安定的な雇用と賃金が受け取れます。現在は株式会社プレミアムウォーターホールディングスの障がい者雇用の方々が、ファームで働いてくださっています。ファームにはカメラを設置していつでも様子を確認できるオペレーションに。植物の育成状況や魚の様子を観察したり、ファームとのコミュニケーションができるので、企業様も障がい者の方々にとっても安心できる環境づくりを大切にしています」

アクアポニックス栽培が、持続可能な農業を可能にする

本を軸に広がる未来。進化する文化発信地を創る【森岡書店 店主 森岡督行のIt’s My Story】

「一冊の本を売る本屋」をコンセプトに、2015年5月に銀座にオープンして話題を集めた森岡書店は今年で早7年目。一度は撤退も考えたというコロナ禍の厳しい状況を経て、さらに人が集う文化発信地として進化を続けています。絵本の制作やスイーツの開発・販売など次々と楽しいプロジェクトを手掛ける店主の森岡督行さんが大事にしていることとは?

観光も農業も福祉も、みんながハッピーに!那須発“持続可能なまちづくり”プロジェクト

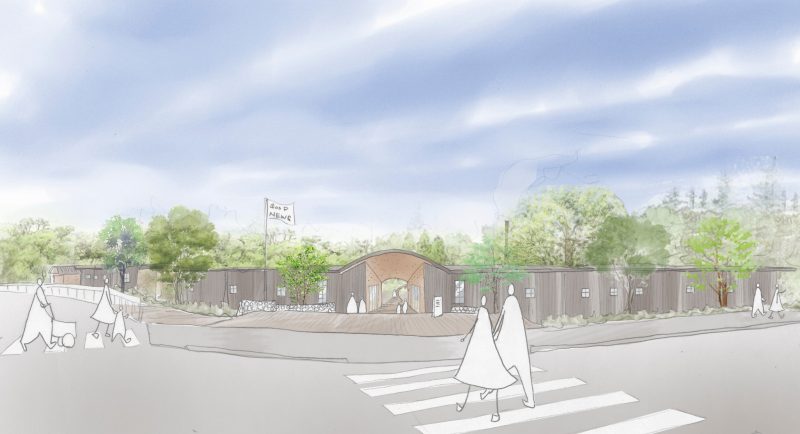

夏は避暑地として、冬はスキー客で賑わうリゾート地、栃木県の那須。自然豊かな人気エリアにこの7月、森との共生をキーワードに掲げる「持続可能なまち」がグランドオープンします。食をテーマにあらゆる社会課題を解決するというその一大プロジェクトとは?

美味しさと幸せを増幅させるスイーツのチカラ

那須の新銘菓「バターのいとこ」をご存じでしょうか? 店舗では開店早々に売り切れてしまうこともあるという人気スイーツ。「ふわっ・シャリッ・とろっ」の新食感、そしてパッケージの可愛さもあってSNSを中心に話題になっています。

実は、Humming的に注目したいポイントはもう一つあります。それはこちらの商品作りのサステナブルな背景。

まずは、安価に販売されてしまう無脂肪乳を主原料にすることで酪農家をバックアップし、そしてその製造にあたる工場ではインクルーシブな雇用を地域に生み出しています。

「バターのいとこ」の製造工場は障がいをもつ人、子育て世代で時間に制約がある人がそれぞれの生活に合わせて勤務時間や休みを決められる“自由出勤”という仕組みを取り入れていて、誰もが働きやすい環境をスタンバイ。これまで埋もれていた雇用ーー新たな働き手による働く時間を生み出しています。

生産者、観光客、地元住民も笑顔になるこの取り組み。可能性に満ちあふれたこの人気スイーツが、就労支援だけでなく、今回のまちづくりで大きな役割を果たしています。

「バターのいとこ」を中心にサステナブルなショップが集結

7月6日のグランドオープンが発表された新たなまち『GOOD NEWS(グッドニュース)』。那須の観光スポットでもある那須街道とりんどうラインをつなぐ一本道、「バターのいとこ」のカフェがあるこの場所に、食品製造⼯場をはじめ、コーヒーロースターやアウトドアショップ、ベーカリー、レストランなどが並びます。その長さは約600メートル! いずれも森との共生をキーワードにしたサステナブルな取り組みを行っているお店ばかり。那須の観光、農業に福祉が連携し、関わる人すべてが幸せになれる持続可能な未来を目指しているそう。

人・自然・地域をハッピーでつなぐ4つのエリア

GOOD NEWSは、4つのエリアで構成されます。「誰もが森に親しみ、自然との関わりを考えるきっかけになる場所」との思いがこめられた各エリアを、早速チェックしてみましょう。

1. GOOD NEWS FACTORY~就労支援も行う食品製造工場

まずは新たなまちの入口には、菓子製造だけでなく、就労支援施設としての役割も担う食品製造工場「FACTORY」が。これまであった工場の約10倍規模に拡大します。「 バターのいとこ」をはじめ今後オープンするお店で販売する商品の製造も、こちらで行われます。

工場が大きくなることで、障がいを持つ人をはじめ地域の雇用をさらに増やすことができるのだそう。

2. GOOD NEWS NEIGHBORS~サステナブルな人気ショップが全国から大集結

日常的に環境問題へ取り組む意識の高いお店が集まるショップエリア「NEIGHBORS」。自然を身近に感じて楽しむアウトドアギアのショップ、堆肥化を意識したコーヒーロースタリーカフェ、規格外の花を再利用した商品を扱うフラワーショップなど、コンセプトも扱う商品もわくわくするラインナップ。那須初出店も含めた全8店舗がずらり並ぶ予定です。

3. GOOD NEWS LOCAL RESTAURANT~社員食堂も兼ねた、みんなのファミレス

地域の食材を使った、那須発のローカルファミリーレストランも登場します。まちで働くスタッフは社員食堂として利用できるというからうらやましい限り!

アップサイクルをテーマに、人にも地球にもやさしい未来型のファミレスを目指しているそう。ミシュランガイド東京3年連続一つ星獲得の人気店「sio」の鳥羽周作氏が代表を務める食のクリエイティブカンパニー「シズる」と、地域の生産者が強力タッグ。出荷できない野菜の再利用なども積極的に取り入れたフードロス食材による美味しいメニューに注目が集まっています。

4. GOOD NEWS DAIRY~酪農の魅力をとことんアピール

「バターのいとこ」のカフェがあるまちの中心エリアでは、那須ならではの酪農の魅力を発信しています。森を大切にしながら酪農を行っている牧場の牛乳で作られたソフトクリーム、廃棄されてしまうホエイのアップサイクルに挑戦するチーズ工房など、小腹を満たしてくれるスイーツや、お土産探しを目当てにぜひ足を運びたいですね。

持続可能なまちづくりをしていく「GOOD NEWS」の今後の取り組みにも注目を。カフェで買ったコーヒーを片手に木陰のベンチで涼んだり、森の資源を活かしたワークショップも行われる予定とのことで、自然を楽しみながら思い思いの時間が過ごせる場所になりそう。ぜひこの夏の旅先候補に加えて、新しいサステナブルなアプローチを体感しましょう!

GOOD NEWS

https://gooooodnews.com/

※2022年7月6日グランドオープン予定、一部店舗のみ2022年夏オープン予定

セルフアウェアネスにつながるモノ選びとは?

ナチュラル&オーガニックコスメやフードの祭典「ラキャルプフェス」レポート

東京・原宿にて開催された、ナチュラル&オーガニックのコスメやフードの祭典「第5回 My Organic Friends Fes by Salon de LA CARPE 2022(通称ラキャルプフェス)」にHumming編集部が潜入! 早速その様子をレポートしていきます。

コスメやフードを通じて、サステナブルな暮らしを提案

ナチュラル・オーガニックブランドのサポートを行うPRオフィス、ラキャルプ主催の「ラキャルプフェス」。今回は全74ブランドが出展し、多種多様なナチュラル&オーガニックアイテムが集結! 実際に商品の使い心地を試したり、セミナーやワークショップなど最新アイテムを楽しく体験し、学べるコンテンツが充実。商品を通じて人や環境にやさしい暮らしについて改めて考えるきっかけの場にもなっています。

商品の背景を知り、自分にとって心地よいものを知る

期間中、Hummingは「エシカルライフの第一歩は“セルフアウェアネス”から」をテーマとしたセミナーを開催。カリフォルニア在住の荻原編集長が自らの実体験とともに、愛用のアイテムを紹介しました。

〈左上から時計回り〉ラキャルプ代表 新井ミホさん、Hummingクリエイティブディレクター 平山由紀子、Humming編集長/一般社団法人ハミングバード代表理事 荻原正子

カリフォルニアで、人の身体、心、感情、精神、身体を取り巻く環境といった健康を総合的に考えるホリスティック医療の考えに基づいた暮らしを育む萩原編集長。

EPSOAK(https://epsoak.com/)のマグルシウム入りバスソルトや、オレゴン発のWILD CARROT(https://www.wildcarrotherbals.com/)のクリームなど商品自体の効果や使い心地の良さだけでなく、製造過程や、企業の考え方など多方面から賛同できる厳選商品の魅力が語られ、来場者も興味津々。思わずメモを取る場面が見られました!

「日々使用するアイテムが自分の生き方や考え方、心のあり方に伴っていることが大切だと気付きました。自然に触れて過ごす時間を増やし、自分の体と心、魂が寄り添った状態を少しでも長く保つことこそ、包括的に考えた持続可能な生き方だと思います。人にも地球にも優しいバランスのとれた生活を目指していきたいです」と荻原編集長。

またラキャルプ代表の新井ミホさんは、「ナチュラル&オーガニックコスメって何を選んだらいいのでしょう?という質問をよくいただきます。『自分を知る』という観点から考えたとき、実際に触れてみたり、香りを嗅いでみたり、肌につけてみたり・・・五感で感じることを大切にしてほしいです。それは自分の本能で選び取る瞬間でもあり、自分と向き合うことにつながります」と来場者へメッセージを送りました。

Hummingが大切にする「自分を知る」「自分を愛する」「自分を高める」の3つのキーワード。これらを意識して生活をしていくと、自分の軸が見えてきて、より自分に合った生き方を追求する機会にもなります。

目に見える効果や利便性だけでなく、自分にとって心地よく、心のケアにもなるアイテムを使うことが自分自身の喜びになる。そんな幸せを呼ぶモノ選びから、少しずつ自分自身と向き合う時間を増やしてみませんか?

未来を育てる試みが続々!拡張するフラワーショップ【フローリスト 壱岐ゆかりさんのIt’s My Story】

原宿の緑が生い茂る隠れ家のような小屋でフラワーショップ「THE LITTLE SHOP OF FLOWERS」を営む、オーナーの壱岐ゆかりさん。インテリアショップやファッションプレスなどを経て、自己表現のため突発的に始めたという花屋の道は、すでに12年目に。最先端の世界で磨かれてきた感性が光るフラワーデザインに加え、ここ数年は花農家を訪ねたり、畑で花作りに挑戦するほか、ボタニカルダイなどのサステナブルなサービスでも注目を集めています。常に時代の空気をつかみ、本能で動き続ける壱岐さんの頭のなかとは?

一人ひとりができることに気付いて、やってみる。それが社会を変える【ゲスト 井上英之さん / 編集長インタビュー 01】

Humming 編集長 永野舞麻が、知りたいこと、気になること、会いたいひとにフォーカス。今回から2回にわたり、「スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版」共同発起人の井上英之さんのインタビューをお届けします。

Special Interview ———

井上英之さん

井上さんは 2003年に社会起業向け投資団体「ソーシャルベンチャー・パートナーズ(SVP)東京」を設立。日本の社会起業家の育成・輩出に取り組む活動をしています。さらに、慶応大学で社会起業やソーシャルイノベーションに関わるカリキュラムをつくり、今、全国の高校生から社会人まで実践されている「マイプロジェクト」という学びの手法を編み出します。これは、一人ひとりが「わたし」を主語にしたプロジェクトを企画し、やってみることで、自分自身や周囲のひとたち、地域や世の中とつながっていく、個人の思いと社会の変化をつなげる手法。自分のことを知っていく、という“セルフアウェアネス”こそが、社会全体を変えていく「ソーシャルイノベーション」につながるのだと伝え続けています。

一人ひとりが意識的に生活のパターンを変えてみれば、それだけで社会は動き始める

― まず最初に、井上先生がおっしゃっている「ソーシャルイノベーション」とは?ということを、わかりやすく教えてください。

「先生って呼ばないでいいですよ! 学生たちも多くは、“いのさん”と呼んでいましたしー。私は、正子さんとお呼びすればいいですか?」

― では、私は“まーちゃん”でお願いします(笑)。いのさん、「ソーシャルイノベーション」はさまざまな社会問題に対する解決法で、それを企業が事業として取り組むことであり、その企業は「社会的企業」と呼ばれるーーということと理解していますが・・・。

「そうですね、まーちゃん(笑)。そして私は、そのソーシャルイノベーションを起こすには、まず、一人ひとりの個人が、自分自身を知ること、セルフアウェアネスが大事だと思っています。そこから、一人ひとりが意識的に“パターンを変える”ことが必要だなと」

― パターンとはどういうことでしょうか?

「たとえば、気候変動について。誰かが意図して、“地球を温暖化しよう!”と進めてはいませんよね。毎日何気なく捨てるゴミ、何となく使っているエアコン・・・。意図せずやっていることの積み重ねから、結果として温暖化が進んでいる。

少なくとも朝起きて『しめしめ、今日も順調に地球が壊れているぞ~』って、ニヤリとしているひとはいません。日々の何気ない行動のパターンが、自分が意図していない結果を引き起こしているーーということです。であれば、その自分のパターンに気付くことが、新しい選択肢につながるんです。まーちゃんは、朝起きてまず何をしますか?」

― 何となくパソコンを立ち上げて、メールチェックをしていますね。

「そう、何となく、毎朝やっていますよね! でも考えてみてください。なぜそれをやっているのか? それが本当にしたいことなのか。たとえば前日に飲みすぎていたら、必要なのは、本当はメールを返すことではなく、まずは水を飲んだり、深呼吸をして散歩にいくことかもしれない。その方が、一日の生産性も高まるし。その“瞬間”に注意を向けてみると、無意識のパターンに飲み込まれず、本当にほしいものに気付いて、新しい選択肢が生まれるんです。

セルフアウェアネスー-今の自分に注意を向けて、自分の背景に気付くようになる。そこから、同じように、他の人のこともより想像できるようになる。他者や周囲への理解も進みます。世の中がぐっと近づいて、新しい行動も見えてきます。これがソーシャルイノベーションの第一歩なんです」

― いのさんは、なぜそう思われるように至ったのでしょうか? いのさんの幼少時代から振り返って教えていただけないでしょうか?

「少しだけ長い話になりますが、お付き合いくださいね(笑)。

小さなころ、自宅の横に原っぱがあって、そこで遊ぶのが大好きでした。石ころをひっくり返せば、たくさんの虫や生きものがいる。秋になると赤とんぼが空を埋め尽くして真っ赤になる。世界ってどこを取り出しても生命によって構築されていて、注意を向けないと見えてこないけれど、どこだって世界の中心なんだ、そう感じていました。

実家は埼玉県でしたが、中学からは、東京の私立校へ通いました。電車で通学を始めると、満員電車の中、小学校を出たての私に対して肘でこづいてきたり、舌打ちをしたりする不機嫌なビジネスパーソンの姿にとても驚きました。“えっ! 大人ってこんな感じなんだ!?”って。だって私はずっとポプラ社の伝記シリーズを読んでいて、大人になるって、多かれ少なかれナポレオンとか湯川秀樹みたいなイメージでしたから(笑)。

さらに、大人たちを見ていると、上司といるときは何だか力なく表情のないひとたちがいる。別の場面ではフラットに楽しそうに話しているときもあるのに。一方、自然の中で石ころをひっくり返せば、そこに一つひとつ生きものがいて、この世界をつくっている。もしかしたら、人間社会はあまりにもったいないリソースの使い方をしているのかもしれないーー。もっと、一人ひとりの持っている力を発揮することと、社会が進化していくことをつなげることはできないのか?と思ったんです」

― そして大学で「企業フィランソロピー」に出合ったんですよね。

「はい。企業フィランソロピーとは、企業の社会貢献活動のことです。大学生のときに感じていたのが、当時世界第二位の経済大国だった日本で、ビジネスのやり方が変われば世界が変わるんじゃないかということ。

たとえば世界的な日本の自動車メーカーが、本気になって日本中のビーチをきれいにしようとしたら、相当に変わるはずです。ビジネスのもっている本来の力を使えば、世界は格段によくなるのではないか、と。だから当時テーマになっていた企業フィランソロピーを学ぼうと考えて、初めて留学したシアトルで、第一人者のクレイグ・スミスというひとを訪ね、とてもお世話になりました。

クレイグさんは、『彼は将来、日本のフィランソロピストになるんだよ』と、私のことを言ってくれました。ろくに英語もできない、何の実績もない私を、そう紹介してくれました。これって、今思えば、一つの“投資”だったと思うんです。とても大切なものを頂いたように感じました。

僕もいつか、クレイグさんに直接は返せなくても、他の誰かに対して、大切なものを送ることならできるかもしれない、って。こうやって、良きものが広がっていけば、次の世代にはきっと社会は前進しているんじゃないか。これも一つのソーシャルイノベーションの始まり方ですよね。

誰だって“ベンチャーキャピタリスト”でなくても、“励ましキャピタリスト”になれる。目には見えない良きものに出合ったとき、たとえばひとそれぞれの経験とか存在とかー-それを“在るもの”として、一つのキャピタル(資産)として扱っていくと、新たな展開が生まれてくるんですよね。励ます、もその一つだと思います」

― 励ましキャピタリスト、素敵ですね。誰でも実践できそうです。

「そう思うんです。その後、40代になってから滞在していたカリフォルニアから日本に一時帰国したとき、朝の食堂のおばちゃんがとてもいい笑顔で、心をこめて仕事している姿に気付いたんです。アメリカのカフェテリアではなかなか見ないような働く姿! そして、みんなそのおばちゃんの笑顔を空気のようにスルーしている。 “このおばちゃんの笑顔、当たり前じゃないよ!”って思いました。

このおばちゃんに『ありがとう』って伝えることは、一つの投票行為だと思うんです。伝えることで、これがこれからも続くことに加担する。そのひとだってうれしいし、このやり方がよかった、ってわかる。食卓で、家族にこの話をするかもしれない。家族や周囲にも伝わり、何かの変化が広がっていくかもしれない。ここに、新しい変化のつくり方、セオリーオブチェンジが生まれるかもしれないんです」

ヒーローじゃなくたって、大統領じゃなくたって、一人ひとりの力は大きい

― 日本に戻られて、何か気付いたことはありましたか?

「留学を終え、日本の大学に戻ったころ、北海道南西沖地震が起きました。ボランティアというものが日本で一般的になっていったのは、その後の阪神淡路大震災からなので、ボランティアって、まだひたすら怪しい響きだったころです。けれどいてもたってもいられず、被災地だった奥尻島でのボランティアに参加してみたんです。

そこには実にいろんな人がいました。大学生だけではなく、群馬からやって来たヤンキー兄弟、知らない地域の市役所のおじさん・・・。みんな、それぞれ何かを感じて、集まっていたんです。

当時はまだ緊急援助というものに、今以上に私たちは不慣れでした。TVなどの情報をみて何かをしたいと思って、全国から送られてくる物資の多くは家庭の不用品だった。もしくは、必要なタイミングを逸しているものでした。そういう物が島に溢れてしまい、管理するのも大変でした。僕たち学生チームは元気と体力はあったものの、出来ることが限られていることは明らかでした。その後の阪神大震災のときもそうでしたが、じつは、大人たちのすごさを感じ取る機会でもあったんです。

企業から来た倉庫管理ができるひと、物流業界に詳しいひと、役所のルールが分かるひと。普通のおじさんに見えたひとが、エクセルを広げてリスト化しプロジェクトを進めていく。ラッシュの電車では不機嫌な顔をしているだけに見えた大人たちが、本気を出すとすごいんです。スーパーヒーローとか、大統領でなくたって一人ひとりはこんなにも多様で力があるんだって。

だから、私たちが普段やっていることは、必ず何かの力になる。そんな可能性に気付き、何かを始めてみる。最初は小さな雫であっても、それがつながり川の流れとなって、世の中が変わっていく。その可能性を肌で感じました。経理課の課長さんが経理が上手にできても、すごいですね!とは言われないかもしれない。けれど外にでたら、その力を必要としている場所に行ったら、とても大事な力だって気が付く。だから企業の人は、もっと会社の外に出ていったらいいと、私は思うんです。そうすることによって企業だって自社にあるリソースの可能性に気が付くのだと思います」

動物と人が共存する、明るい未来のために。糸島にある保護犬保護施設の新しい挑戦

一つの社会問題として大きく取り上げられている動物虐待や、犬や猫の殺処分。目や耳をふさぎたくなるような現実に、心を痛めているのは、犬や猫と暮らす人だけではありません。動物と人間がより良く共存するために今、私たちができるアクションは何でしょうか? 今回は1日約¥100から可能な保護犬サポートについてご紹介します。

ペットたちを苦しめる現実

Photo by Vijesh Datt on Unsplash

可愛い表情やしぐさで私たち人間を癒し、生活と心に豊かさをもたらしてくれる動物たち。なかでもペットは、互いに信頼関係を結ぶことで家族として最高のパートナーになってくれます。

そんなかけがえのない動物たちの存在ですが、残念なことに動物虐待や遺棄、悪質業者による販売などの問題は後を絶ちません。

2019年6月に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、2020年6月から段階的に施行が始まり(※1)、国内における動物愛護への関心は高まりをみせています。

ですが、殺処分の問題は未だに解決されていない現実があります。 2020年度の犬猫殺処分数は 23,764匹(※2)。1日に60頭以上の犬猫が殺処分されているという計算になります。人間の身勝手な行動で不幸せな末路を迎える動物たち・・・。この現実を知り、見過ごさないようにしたいものです。

※1 環境省「動物の愛護および管理に関する法律のあらまし(令和元年改正版)」

※2 環境省自然環境局「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」

保護犬1匹につき31人の家族で、温もりあふれるサポートを

そんな現実を目の当たりにし、立ち上げられたのが 「Club31」。この5月10日にオープンした、飼い主のいない犬を保護する施設です。

その取り組み方が画期的。保護犬1匹に対して31名のサポーターが家族となり支援を行います。

各家族が月に一度ずつ会いに訪れることで、保護犬たちは毎日家族の誰かと過ごす時間を持てるという仕組み。1匹に対して31名を上限に家族を募集しているのはそのためなのです。大勢の家族が交替で会いに来てくれたら、保護犬も寂しさを感じる時間が少ないことでしょう。

保護犬を引き取りたくても、ペット禁止の家に住んでいたり、仕事の都合で毎日の散歩が難しいなどそれぞれの事情で叶わない人も、これなら一歩を踏み出せるのではないでしょうか。

Club31会員になるには2コースの会員プラン(A/入会金¥50,000、月額¥5,000、B/入会金ナシ、月額¥8,000)があり、特典が用意されています。入会金は、すべての犬たちのフィラリア検査、ワクチン、ノミダニ予防薬など、基本的な処置費用に充てられます。

そして、施設の取り組みを応援して保護犬をサポートしたいという思いを届けたい人には、1日約¥100(月額¥3,000)のマンスリーサポーターという選択も。会費は、飼育費(食事費、医療費など)や運営団体の社会貢献活動費、動物福祉の啓発活動に使用されます。

目の前はビーチ!最高のロケーションで過ごす保護犬たち

「保護動物のサポートを私たちに出来るかたちで継続的にすること」を目的にしたこちらの施設。場所は福岡県の糸島市にあります。

近年は観光スポットとしても知られ、県内外からたくさんの人が訪れるほど大人気。糸島は福岡の市街地からもアクセスが良く、何よりも山や海などの豊かな自然が魅力。糸島市を保護犬保護施設の場所に選んだ1番の理由がその環境の良さにあるといいます。

目の前に広がるのは深江ビーチ。保護犬たちは海を眺めながらのんびりと1日を過ごせるのです。さっそく施設を覗いてみましょう!

ビーチ側にはドッグランもあり、保護犬たちは外で自由に遊ぶこともできます。

犬舎からもビーチが見渡せます。ケージの中で過ごす時間も、少しでもストレスを感じずに済むように。

施設の中には、 サポーター家族だけが利用できる専用ラウンジも。 このラウンジで、支援する保護犬たちとプライベートな時間を過ごすことができます。スキンシップを取ることで、保護犬との間に信頼関係を築くことができるのだとか。

一般の方も利用できるカフェ、あります

併設されているカフェスペース「1’s Cafe (ワンズカフェ)」は、サポーター以外も利用 OK! 保護犬保護施設に興味がある人も、そして糸島観光の休憩利用などでも、ぜひ気軽に足を運んでみて。もちろんドッグフレンドリーですから、愛犬と一緒に過ごすごともできます。カフェの収益は、保護犬保護施設の運営費に充てられるそう。

こちらは人気のワッフル「いちご×ホイップ×チョコ」。

このカフェでは、オーガニック生地を使用したデザートワッフルが大好評とのこと。福岡あまおうや博多から取り寄せた明太子、長崎の雲仙ハムなど、九州のご当地素材を生かしたワッフルも用意されています。

新しい形で保護犬のサポートを試みる施設「Club31」。施設の運営は、MY GLOBAL GOALSというNGO団体です。施設運営だけでなく、飼育を続けることが困難な方への個別相談なども行っています。「多くのことや大きなことはできないですが、できることをできる人から行動することで、私たちの思いが少しずつこの国にも広がって、動物愛好家後進国といわれる日本を変えていきます」という熱い言葉に、とても共感。“できること”を“できる人から”ー-この機会に、動物と人間が一緒に幸せに暮らせる社会を目指して、あなたも一歩を踏み出してみませんか?

Club31

https://club-31.com

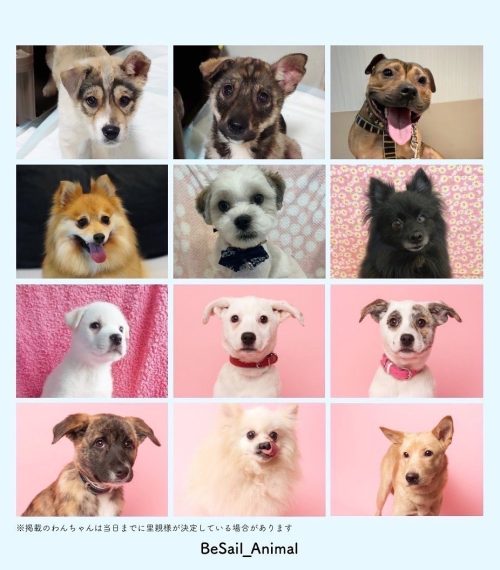

家族を探している方へ。5月21日、アットホームな保護犬譲渡会を覗いてみて!!

新しくペットを家族として迎え入れるなら、保護犬や保護猫を。そう考えるひとが増えています。携わる愛護団体も増え、譲渡のシステムも整備が進み、新しい家族と出会える機会も多くなっているようです。今回は、都心に住む方にお知らせしたい、南青山で開催される保護犬譲渡会についてご紹介します。

南青山のギャラリーにて5月21日土曜日開催!

気持ちはあるけれど、譲渡会の開催場所が遠方のことが多くて、なかなか参加する機会がなかったーーという方に朗報です。動物保護シェルターBeSail_Animal(ビセイル アニマル)が主催する今回の保護犬譲渡会は、表参道駅近くのおしゃれエリアにあるギャラリーにて開催予定。

この場所での開催をコーディネート&サポートしたメンバーの一人、モデルとして活躍する桐山マキさんに伺いました。

「BeSail_Animalさんとはレスキューした保護犬が我が家の家族になったというご縁があります。私のなかでずっと、保護犬の譲渡会という場を多くの皆さんにもっと身近に感じていただけたらーーという強い想いがありました。実現の方法を考えていたときに、ここでしたい!と思うような、表参道にある素晴らしいギャラリー『5450 the GALLERY』 さんを知って。相談させていただいたら、快く承諾してくださったのです。

そして、愛犬家である友人の鳥居重則さんと二人で会場費を提供させていただく運びとなりました。イベント参加の入り口は広くして、ファッションを通じて保護活動ができることも、たくさんの方に知っていただけたらうれしいです」

BeSail_Animal代表の福本美帆さんは、イベントを告知するSNSに「繁殖犬出身の子、野犬出身の子、捨て犬出身の子、保健所収容された野犬出身の子、飼育放棄された子・・・。いろんなバックグラウンドがありますが、そんなの関係なくみんな最高に可愛い子たちです」と、紹介しています。

一緒に暮らす家族が現れることを願う保護犬たちの愛らしい姿。素敵なひとと出会えますように・・・と願わずにはいられません。

会場ではチャリティーグッズの販売も!

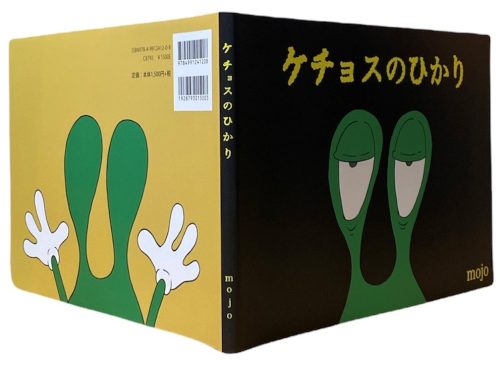

『ケチョスのひかり』¥1,650 mojo 作・絵

譲渡会と同じスペースで、チャリティーグッズの販売も行われます。

●アーティスト/イラストレーターmojoさんが手掛けた初の絵本『ケチョスのひかり』サイン会。愛犬×ケチョスのコラボ作品の特別オーダーの受付も!

●人、犬兼用CBDオイル(REEZ)の来場者特別価格販売

●ヴィーガンパティシエ 保坂あゆみさん作、犬用&人間用スイーツのチャリティー販売

●シューズブランド Daniella&GEMMAのチャリティーシューズ受注販売

などが予定されているそう。こちらもお楽しみに。

今すぐでなくても、いつか保護犬を・・・と考えているひとも、ぜひこの機会に譲渡会の雰囲気を体験してみて。犬を愛する人々の集いで、新しい発見や気付きが得られるはずです。

ADDOPTION EVENT 保護犬譲渡会

日時/5月21日(土)11:00~17:00

場所/5450 THE GALLERY

住所/港区南青山5-4-50 2階

Instagram rescue_dog_cat

日々の生活の積み重ねを大事に。直感に従って流れ着いた料理の道【料理家 麻生要一郎さんのIt’s My Story】

梅酢風味の唐揚げや切り干し大根など、丁寧に作られた温かい家庭料理のようなお弁当が評判を呼び、料理家として注目される麻生要一郎さん。「日々の生活の積み重ねが大事」と語り、インスタグラムに毎日載せるパートナーとの食卓の様子や人柄が伝わる文章に癒されるファンも続出中。料理へ流れ着いた異色の経歴や、心でつながるコミュニティ、豊かな暮らしを送るために日々大切にされていることに迫ります。

“自分”を考える時間にも。アール・ブリュットの制作風景をおさめた写真展@湖のスコーレ

今、世界的にも高く評価されている日本の「アール・ブリュット(art brut)」をご存じでしょうか?「生の芸術」を意味するフランス語で、専門的な芸術教育を受けていない方々が制作するアートのことです。専門的な教育を受けていないからこそ、“生”のその人の個性が存分に発揮されたアートが生み出されるということ。今回はそんな日本のアール・ブリュットをもっと身近に感じられそうな写真展をご紹介します。

未来のアーティストがのびのびと表現する場所から

アール・ブリュットの才能が集う場所として注目を集めている滋賀県甲賀市にあるアートセンター&福祉施設「やまなみ工房」。開設は1986年。現在は陶芸や絵画、刺繍など、5つのグループに分かれて創作活動が行われているそう。利用者それぞれが自分の思うままに素材や表現方法を選び、精力的に作品に取り組んでいます。

その才能とエネルギーあふれる作品たちは多方面から注目を集め、これまでに数多くの展覧会を開催。また企業との共同プロジェクトやファッションブランドとのコラボレーションも手掛け話題に。2018年には、やまなみ工房での創作活動をフィーチャーしたドキュメンタリー映画『地蔵とリビドー』が全国各地で公開されるなど、アートを軸に各方面へと彼らの活動が広がっています。

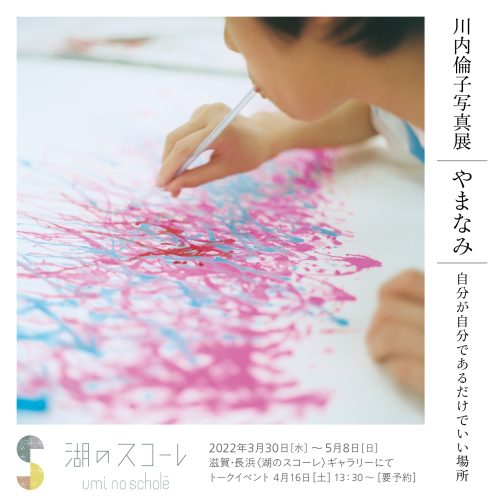

やまなみ工房の日々に寄り添った、川内倫子さんの写真展が開催中

現在開催中の『川内倫子写真展 やまなみ一自分が自分であるだけでいい場所』は写真家 川内倫子さんが「やまなみ工房」に通い続けて日常の風景を撮影。3年をかけて完成させた最新写真集 『やまなみ』(信陽堂)からの作品約30点を展示しています。

やまなみ工房の日々の様子だけでなく、国内外から評価を集めるアール・ブリュット作品の制作風景が捉えられています。

川内倫子(かわうちりんこ) 1972年、 滋賀県生まれ。2002年に『うたたね』『花火』で第27回木村伊兵衛写真賞受賞。2009年に第25回 ICP インフィニティ・アワード芸術部門を受賞するなど、国際的にも高い評価を受け、国内外で数多くの展覧会を行う。 主な著作に『Illuminance』(2011年)、『あめつち』(2013年)、『Halo』(2017年)など。 近刊に写真集『Des oiseaux』 『Illuminance: The Tenth Anniversary Edition』『やまなみ』『橙が実るまで』(田尻久子との共著)がある。

この写真展は、川内さんの写真だけでなく、やまなみ工房で制作された作品も併せて展示。 透明感のある写真から伝わる、その温かなまなざし。そして一心に作品へと向き合う作り手たちの横顔、その情景を捉えた写真に、思わず足を止めて見入ってしまうはず。彼らの芸術活動を知るだけでなく、さまざまな属性や個性をもつ人間同士の共生やインクルーシブな社会の実現について考えるきっかけにもなりそうです。

会場は豊かな自然が心地いい湖のほとり

今回、さらに注目すべきは写真展の開催場所。会場となっているのは、2021年末にオープンしたばかりの滋賀県長浜市にある商業文化施設 「湖(うみ) のスコーレ」。“対岸の人を思う、すこやかな暮らしの学び”をコンセプトに、 「ストア」「ギャラリー」「醸造室」 「チーズ製造室」 「喫茶室」 「図書印刷室」などから構成されている新感覚の施設です。

地元では琵琶湖のことを親しみと敬意を込めて「うみ」と呼ぶそう。そんな湖を有するこの土地ならではの暮らしの知恵、楽しみ方を学ぶ場所としてその名が広まっています。

長浜のこの土地が選ばれた理由は、琵琶湖を中心とした豊かな自然と、そこでものを作る生産者との距離が近いということ。施設の中に味噌や甘酒作りを行える醸造室やチーズの製造室があったりして、なんともユニーク! 醸造過程の見学や試食、ワークショップが行われていて、スタッフ自身が作り手という視点も交え、ものの良さをリアルに伝えくれます。地域や福祉施設との連携も、とても大事にしている様子が伝わってきます。

写真展が行われているのは、施設の2階にあるギャラリー。常設でやまなみ工房のアート作品の展示販売を行うなど、やまなみ工房とはゆかりの深いスペースとなっています。

やまなみ工房のアーティストたちは、他人と自分を比較したり、競争をしないといいます。それは、彼らが自分自身に満足し、作品作りそのものが「これをすることが幸せである」という自分の世界を自分の力で築くための表現だから(やまなみ工房HPより)。

私たち自身、日々の暮らしなかでつい忘れがちな“自身に忠実であること”や“自分を大切にすること”に気付かせてくれるーーこの写真展はそんな機会にもなりそうです。

写真展は5月8日まで開催中。新しいアーティストや作品との出会い、そしてアール・ブリュットへの知見を深めるきっかけにぜひ訪れてほしいです。

『川内倫子写真展 やまなみー自分が自分であるだけでいい場所』

会期:開催中~2022年5月8日(月)まで ※火曜定休日

会場:湖のスコーレ 文化棟2階ギャラリー(滋賀県長浜市元浜町13-29)

主催:湖のスコーレ

協力:川内倫子事務所、やまなみ工房、信陽堂

https://www.umi-no-schole.jp/

心や感情が動く、そんなきっかけになる作品を届ける【ペイントアーティスト 佐々木香菜子のIt’s My Story】

柔らかいタッチで描かれた人物や植物などのイラストレーションや水彩画が、広告や商品パッケージ、アパレルブランドの洋服のテキスタイルに採用されるなど、さまざまなジャンルで活躍する佐々木香菜子さん。

一方で、自分と向き合い生み出される抽象画、アート活動も精力的に手掛ける今の想い、そして未来に向けて計画中のプロジェクトについて伺いました。

思考を止めたくないという気持ちが、抽象画を手掛ける原動力に

ダイナミックでいて静寂さも感じる独自のタッチで、生命力にあふれた心情が描かれた佐々木香菜子さんの抽象画アート。

ここ2~3年ほど手掛ける、青を主体にした「REBORN」シリーズは細胞分裂がテーマ。さまざまなものがはじけて新しいものが創出されていく様子を表現しているそう。

新しい生活様式や固定概念が覆るようなダイナミックなそのビジュアルは、まるで今の時代の状況を切りとったようにも感じます。

「いろいろなものが変化して新しいものへ生まれ変わる。コロナ禍を経験して特に“思考を止めたくない”という気持ちが強くなりました。観る人によって感じ方は違うし、日によっても違うはずですが、ドキドキしたりウキウキしたり、嫌な気持ちやうれしい気持ちなど見つめることで立ち止まらない、“心を動かす”ということをテーマに作品を作っています」

原点はイラストレーターへの憧れから。上京して夢をつかむまで

昨年は観客の前でパフォーマンスを行いながら仕上げるライブペインティングも多く行い、アーティストとしての活動が増えている佐々木さん。彼女のルーツはイラストだといいます。

「母がイラストレーターだったこともあり、自然とイラストレーションを描くお仕事がしたいな、と夢見ていました」。

大学は地元、宮城県の東北工業大学に通いながら、当時全盛だったモード誌などの最前線の世界を経験したい、という思いが強くなり卒業後に上京。

グラフィックデザインの会社に就職し、デザイナーとしてファッション関連のポスターや冊子などを制作。経験を積み、1年半ほどしたとき転機が訪れます。

「大学時代に作っていたイラストレーションの作品をまとめたポートフォリオを、いろいろなところに送っていたのですが、それがアーティストのマネージメント事務所の目に留まって、いきなりアパレルブランドとのコラボレーションが決まったんです」

その後、上記のマネージメント事務所の専属になり、イラストレーターとして活動が本格的にスタートしました。

妄想植物図鑑シリーズ「in a DAZE」。

2020年の自粛期間に、煩悩の数だけ108個、毎日描きインスタグラムにアップした。

10年ほど所属したというマネージメント会社では、「とにかく何でもやります!」という意気込みで挑んだ日々だったそう。

「毎日ラフを出して、毎日納品するというスケジュールで本当に数多くの仕事を手掛けました。布地や切り絵を使ったりと、タッチや手法などあらゆる可能性を試したことも」

その修行のような経験が、仕事をするうえでの度胸や人とのつながりのベースとなったのだとか。「今頑張っていられるのはこの時期があったからだな、と思いますね」と振り返ります。

2015年の独立後は、ディスプレイや商品パッケージ、多くのアパレルブランドへのアートワーク提供やアート絵本など、多岐にわたるコマーシャルワークと並行して、自身の作品作りにも取り組むように。

架空の植物を描いた〈妄想植物図鑑〉や人物の抽象的なポートレートなどをシリーズ化して発表しています。

『まきのまきのレター』(2019年制作のアート絵本) 2023年連続テレビ小説『らんまん』のモデルであり、植物学の父「牧野富太郎」の偉業と植物の美しさが綴られる。彼の生誕160年の記念イベントとして、4/9に練馬区立「牧野記念庭園記念館」にてライブペインティングも予定!

「人と会っておしゃべりするのが好きなのですが、そのときの気持ちの高まりと、内にこもるアート制作とのギャップが好きなんです。アート活動とコマーシャルワークの両輪が自分にはちょうどよい。バランスをとりながら常にやりたいことに素直に行動していきたいですね」

>>自分を認める方法|認める難しさや自己肯定感との関係性を解説

4~6月は東京、韓国、仙台で個展を開催。人生のテーマ“青”で地元へ凱旋

そんな彼女の作品に出合える場がこの春、続々と出現します。

東京では5年ぶりとなる個展「存在 / existence」が開催中(六本木ヒルズ A/Dギャラリーにて4/1~4/24)で、抽象画のREBORNシリーズとmosaicシリーズの新作を展示。

5月には韓国釜山でのアートフェア「ART BUSAN 2022」にて、新シリーズもお披露目予定だとか。

さらに6月には地元仙台で凱旋展を! 仙台メディアテークにて6月17日から青い世界を全面に展開予定です。

実は人生のテーマが「青」だという佐々木さん。「青に執着した理由は、母親の存在が大きいです。

自分のなかでは子宮が青いイメージで。母親に褒められたい、認められたいという気持ちが大きいのかもしれません」と分析します。

イラストレーターであり絵の師匠でもあるお母様からは、なかなか認められることがなく、実は抽象画については直接見てもらう機会がこれまでなかったそう。

「地元で個展をするのが夢だったので、6月に叶うことになりました。母親に見てもらうことで、青に対する執着がやっと解けるかもしれないですし、逆に一生残るかもしれないし。とにかく、青のテーマに全身全霊で取り組む予定です」

自分の原点と向き合い、精力的にアート活動にいそしむ佐々木さん。

未来への展望を聞くと、自分のアートワークの場を広げていくのはもちろんのこと、と前置きしたうえで「子供たちに表現することの楽しさを伝えるサロンみたいなものをしたい」という意外な答えが返ってききました。

「子供の育成にも興味があって、塗り方を教えるといったことでなく固定概念に縛られないような、自由な感性を育てる教室をやりたいな、と考えているんです」

“面白い”や“きれい”の可能性、子供が本来持つ自由な表現を伸ばしていくこと。

変化が激しい時代を生き抜くための、健やかな心を育む試み。

それはとても大切で夢があり、ぜひ実現させてほしい未来です。

しなやかに自分の夢を形にしていくアーティスト、佐々木さん。

そんな彼女の作品に出合うことで何を感じることができるのか。

自分の感情の変化を味わうためにも、彼女の創り出す世界に足を踏み入れてみませんか。

>>感情の起伏が激しい人や少ない人の特徴|上手にコントロールする方法とは

Profile

佐々木香菜子(ささきかなこ)

ペイントアーティスト、イラストレーター。1983年宮城県仙台市生まれ。

ファッションを主軸に広告、商品パッケージ、テキスタイルのアートワークほか、企業とのコラボレーションなども幅広く手掛ける。

近年では抽象画を精力的に制作、個展やグループ展、アートフェアなどにも参加。ライブペイントにも力を入れ、『BMW Japan 40TH ANNIVERSARY』『hueLe Museum』など、ユニークなシチュエーションでアート作品を完成させ、話題を呼ぶ。

2016年より写真家 植村忠透氏とともにアートユニット「CAT BUNNY CLUB」を主宰する。

https://www.sasakikanako.com/

Instagram @kanako_elhd

駅ビル屋上でプチ農業体験!育てて食べる新習慣【ファーミングで広がる未来】

未来の食の安定供給や雇用創出、環境保全など、さまざまな社会問題を解決する糸口となりうる農業。SDGsの観点から、農業のあり方や、個人の“食”に対する意識が変化しています。そこで“持続可能”をキーワードに「農」と「食」に向き合う農家や企業、人をフィーチャー。

今回は都心にいながらプチ農業体験ができる、貸し菜園を取材! 荻窪や新宿の駅ビルや、あべのハルカスなど、現在8つの貸し菜園『まちなか菜園』を運営する、東邦レオ株式会社の甫足賢人(ほあしけんと)さんに、具体的な利用方法から栽培方法まで教えていただきました。

手ぶらで始める自分だけの野菜づくり

長~いお付き合いに!新コンセプトの自転車屋さんが目指す未来

自転車通学や通勤、シェアサイクルなどコロナ禍の影響もあり自転車ユーザーはますます増加傾向にあります。街中でもよくサイクルショップを目にするようになりました。今回ご紹介するのは、自転車販売だけでなく、リサイクルも、さらに洗車サービスまで行う新しいコンセ プトショップ。身近な自転車をツールに、廃棄物の削減や資源の循環に取り組んでいる企業です。

自転車ってどんな存在・・・?

あなたは普段、どんな自転車に乗っていますか? マウンテンバイク、シティサイクル、それとも電動自転車でしょうか? 自転車は私たちの生活必需品となっている、いわば相棒のような存在。移動手段としてとりあえず役立てばいいという考えだったり、見た目がおしゃれなものについ目がいきがちだったりもしますが、もっと乗り心地が良く、メンテナン スで長く愛用でき、自転車を手放すときにもその先の未来が待っている自転車だったら・・・きっとペダルをこぐたびに愛着も深まって、ハッピーな気持ちになれそうですよね。

海外でも展開。 乗り心地にこだわった東京発のオリジナル自転車

信号や坂道の多い東京を気持ちよく走るためにーースピードを出すことよりも、踏み込んだ瞬間のペダルの軽さや、上り坂をすいすいと上れる気持ちよさを追求した自転車、その名も「トーキョーバイク」をご存じでしょうか? 今年、創業20周年を迎える自転車の製造販売店です。フレームのデザインから使用するパーツの一つひとつにいたるまで、こだわり抜いたオリジナル自転車を届けています。

プロフェッショナルなサポートにも定評があり、1台の自転車を通して「街をめぐる楽しさ」「風や季節を感じる心地よさ」「お気に入りの道具を使う暮らしのなかのちょっとしたうれしさ」を体感することができるのだとか。

2017年からは本格的にレンタサイクル事業をスタート。直営店舗はもちろんのこと、マンダリンオリエンタル東京やエースホテル京都などの有名ホテルでもトーキョーバイクのレンタサイクルサービスを活用することができます。サービスはロンドン、LA、ベルリン、ミラノなど海外の主要都市でも展開中。本社オフィスがあった東京谷中ののんびりとした雰囲気をそのまま” TOKYO SLOW”というコンセプトに込めて、自転車に乗る日常の楽しさを世界中に発信しているのです。

東京谷中にリニューアルオープンした新感覚のコンセプトショップ

下町情緒が色濃く残る東京の谷中・根津・千駄木エリアは「谷根千(やねせん)」と呼ばれて親しまれています。長い間、谷中にてトーキョーバイクの本社として使用していたオフィスをこの3月にリニューアル。「tokyobike 谷中 Soil」として、コンセプトも新たに生まれ変わりました。

“長く使うを大切にする”をテーマに、廃棄物の削減や資源の循環に取り組んでいくそう。そしてここを拠点に、自転車を中心に“モノを長く楽しく使うためにできること”をみんなで一緒に考えていくことも目的にしているそう。

自転車を主軸とした新たなサステナブルな試みが話題になっているこちらのショップ。さっそく、覗いてみましょう!

こちらが「tokyobike 谷中 Soil」。おしゃれなカフェのような外観から、ワクワク期待値が高まります。ショップ前にはオリジナルの自転車がずらり。ここでは、直営店で提供している新車販売や修理メンテナンスだけでなく、ユーザーから引き取った自転車を整備して販売することもスタート。

不要になった自転車に新しい命を

乗れなくなってしまった自転車を手放すとき、皆さんはどうしていますか?

ライフステージやスタイルの変化、車体の老朽化などを理由に回収された自転車は、これまでゴミとして処理されてしまうことがほとんどでした。

「tokyobike 谷中 Soil」では、トーキョーバイクの全直営店から回収した自転車を再整備・再塗装する取り組みも行っています。あなたの愛用していた思い入れのある自転車がプロの手によってメンテナンスされ、再び必要とされる誰かの自転車になる・・・。ゴミを増やさず、みんなが幸せになれるサーキュレーションです。

ーーそれでは、いよいよ店内に足を踏み入れてみましょう!

気になる店内は、ほっこりする癒しの空間!

これまでの自転車屋さんのイメージが一新! 木のぬくもりが感じられてホッと落ち着く空間です。どこか懐かしさを覚えるノスタルジックな雰囲気も漂っています。それもそのはず、「tokyobike 谷 中 Soil」の天井や床、壁には、空き家や解体された家から引き取られた古材が使用されているのだそう。

サステナブルなこだわりがつまった内装

古材を使用した床にご注目ください。設計は長野県諏訪市に拠点を置く「ReBuilding Center JAPAN」によるもの。解体する建物から使える古材や古道具などを引き取り、建築建材として再び命を吹き込んでいるリサイクルショップです。ゴミになってしまうものに再び価値を見出し、必要とする誰かの生活にバトンをつないで環境負荷を減らす仕組み作り。それはまさに「tokyobike 谷中 Soil」のコンセプトと一致していますよね! 同じ目的を目指す仲間として、今回の頼もしいタッグが生まれたのです。

よく見ると、ストレージの扉に使われているのは・・・

自転車を保管するストレージの扉。よくよく見てみると、何やら麻布に英字のプリントが・・・! これ、実はコーヒー豆の麻袋なのです。

裏側から見てみると、こんなかんじ。こちらは、トーキョーバイクのフラッグシップショップでコーヒースタンドを構えるなど、以前から縁のあるコーヒーショップ「ARISE COFFEE ROASTERS」や「ONIBUS COFFEE」で使われていたものを再利用。一度は役割を終えたものが、新しい役割をもって再び役立つ存在になるーー 店舗づくりの段階から、そんな想いが込められているんですね。これはもう、自転車だけでなく店のすみずみまで探訪したくなってしまいます!

すべては自転車を長く使い続けるために・・・

新車販売、修理メンテナンス、そしてユーザー から引き取った自転車を整備して販売、さらに購入した自転車を少しでも長く愛用してほしいという思いからこんな新たな取り組みも・・・!

注目の取り組み1:洗車サービス「バイク銭湯」

ネーミングからしてユニーク! 愛車が銭湯にちゃぷんと浸かっている絵を思い浮かべてしまいした? 残念ながら、湯船に浸かることはありませんが、ひとっ風呂浴びたようにキレイサッパリ愛車を洗車してくれます。

そもそも、自転車を長く乗り続けるために、車体をキレイな状態にしておくのは必要なメンテナンス。定期的に洗車をすると、見た目をキレイにキープできるだけでなく、パーツやフレーム、その他のトラブルの発見につながり、結果として自転車の寿命を伸ばすことにもつながるのです。

ですが、都市部での住宅事情もあり、自宅で自転車の洗車ができる人は限られているのが現状。そこで、家では洗車ができなかったり、洗車の時間がとれない人向けに、洗車サービスを始めたのだそう。店舗にトーキョーバイクを持ち込むと、キレイにして返してくれる「バイク銭湯」。こちらは、4月29日(金)からサービス開始予定です。

注目の取り組み2:アップサイクルマーケットを定期開催

製造や運搬の過程で傷ついたり汚れてしまった自転車パーツやアクセサリー、雑貨を集めて販売するマーケット「SoilのYard Sale」を季節ごとに開催。どのアイテムも、通常の販売には向かないものの、使用には問題のないものばかり。コンセプトに共感した他ブランドとコ ラボした、再加工アイテムもラインナップに加わる予定です。

次回2022年4月8日 (金)~10 (日)に開催される「Soil のYard Sale」では、チョコレートの製造過程で出るハスク(カカオ豆の外皮) を使用して染め直したオリジナルサコッシュを数量限定販売。染料となるハスクは、サンフランシスコ発祥のBean to Bar チョコレート専門店 「ダンデライオン・チョコレート」のもの。私だけの掘り出しモノが見つかるかもしれません!

注目の取り組み3:トーキョーバイクの自転車を無料で引き取ってくれる

2021 年からトーキョーバイクは直営店全店舗で、トーキョーバイクの全モデルを対象にした無料引き取りサービスを開始しています。回収された自転車は「tokyobike 谷中 Soil」で再整備や再塗装してから、再販売。自転車本体の消耗が著しく、整備などで対応できない場合でも、解体して使えるパーツだけでも再利用します。クリーニングをして、他の自転車の修理パーツとして利用したり、中古パーツとして再販売もしています。

また、フレーム部分の傷や、塗装の剥がれが目立つ自転車には、さらなる塗装のプロッフェッショナルメーカーに再加工を依頼したりも。

埼玉県ふじみ野市に本社工場を構える NJSフレームメーカー株式会社 TR。NJSフレームメーカーとは日本自転車振興会に定められた精度、耐久性の厳しい基準をクリアし認定を受けた、競輪の現場で使用できるフレーム製造メーカーのこと。競技用フレームも扱っている職人技、安心してお任せできますね。

フレームの元となる鉄素材の色合いをいかした、RAWカラーの自転車フレーム。

フレームの色は、専門の塗装技術が使われ「RAWカラー」という色になっています。これは「生、 未加工」を意味する「RAW」 という言葉のとおり、自転車フレームの元となる素材そのものの色。トーキョーバイクの場合、自転車フレームにはクロモリと呼ばれる鉄素材を使用しているためこんなカラーになるのだとか。

見た目は暗めの灰色。落ち着いた渋いトーンで、これはこれでおしゃれな良い色合い。工程としては、回収した自転車の元の塗装をすべて剥離させて、その後に被膜処理とクリア塗装を行うのだそう。

自転車は環境のためにもっと使いたい交通手段

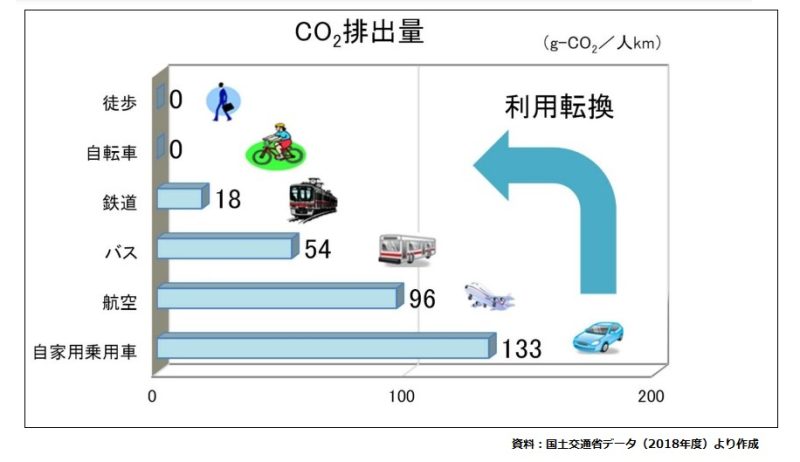

運動不足の解消に、自転車を積極的に利用している人も多いのではないでしょうか? 健康面はだけでなく、自転車利用は環境に配慮した移動手段としてもまさまさ注目を集めています。

家庭から排出されるCO2の4分の1は自動車から排出されたもの。今日の世界的な課題である気候変動対策、CO2削減推進の観点から、近距離の移動などには自家用乗用車から低炭素な移動手段である自転車への転換が望ましいとされています。

2021年5月に東京都から発表された「東京都自転車活用推進計画」の冒頭で、小池都知事は「自転車は、誰もが気軽に利用でき、健康づくりにも資する身近な交通手段です。環境負荷も少なく、今後、東京を車中心から人中心の街へと変えていくためには、より一層、自転車を活用していく必要があります」 と呼びかけていました。サステナブルな社会の実現のためにも、自転車ユーザーが増えることに期待したいですね。

購入時だけでなく、買ったあと、メンテンナンスから手放すときのことまで考えた自転車選び。今回は、そんなサステナブルな未来へのヒントがたくさん詰まったコンセプトショップをご紹介しました。新生活の通学や通勤のパートナー選びの参考にしてください。

tokyobike 谷中 Soil

東京都台東区谷中2-6-12

03-5809-0980

https://tokyobike.com/

ホテルで廃棄されるリネンを再利用。スウェーデン発アップサイクルエコバッグ

ストックホルム在住のコーディネーター 大迫美樹さんが、北欧発のエシカルトピックスをレポート。環境保護のために世界の緊急課題となっているプラスチックゴミ問題。日本でも大きな問題として日々取り上げられ、レジ袋の有料化が導入。それをきっかけにマイバッグを持ち歩く人も増えているのではないでしょうか。毎日持ち歩くマイバッグにも、せっかくなら環境に負荷がかからないものを選びたいと思いませんか。今回はスウェーデンからホテルの廃棄リネンをアップサイクルした、よりサステナブルなエコバッグをご紹介します。

素の自分に気づく。スローな農業が教えてくれること【ファーミングで広がる未来】

未来の食の安定供給や雇用創出、環境保全など、さまざまな社会問題を解決する糸口となりうる農業。SDGsの観点から、農業のあり方や、個人の“食”に対する意識が変化しています。そこで“持続可能”をキーワードに「農」と「食」に向き合う農家や企業、人をフィーチャー。

今回は、新潟県・佐渡島と兵庫県・淡路島を中心に自然栽培農家を営む「イケベジ」のインタビュー後編をお届け。昨年オープンし、栽培した野菜などが購入できる「The Gallery IKEVEGE(イケベジ)」について、イケベジ発起人のひとり、本間涼さんと、ファームキャプテンを務める荒井瑠伽さんにうかがいました。

植物と人がいきいきと育つための“余白”

― 野菜を育てる栽培過程、土の中の微生物、自然環境、スタッフの気配りなど、目に見えない細部にこだわり、真摯に取り組むことを、“美しい・イケてる”と定義している「イケベジ」。昨年、東京世田谷区・駒沢にオープンした「The Gallery IKEVEGE(イケベジ)」は食品や衣服など、ジャンルの垣根を超えて“美しい・イケてる”という共通点をもつ商品が並びます。

本間さん(以下敬称略) イケベジは多様な個性や能力がのびのびと過ごせるプラットフォームでありたいと思っています。「The Gallery IKEVEGE」では僕たちの自然に対する情熱や価値観、課題意識に共鳴できる人との出会いを求めています。自然や野菜が中心にあり、人間がそれらを囲むような余白を残した空間にしていて、余白があるからこそお店をのぞいてくださる地元の方々との交流があったり、面白い人やモノが集まってくるように感じています。自然界では風に乗って種が飛んできて、そこで育つ。まさにそんなイメージで、何もない場所にどんどんいろいろな種が蒔かれ、ここで仲間が増えたり、新しいアイデアが生まれていくといいなと思います。

― 具体的にどのような野菜を取り扱っているのでしょうか。

荒井さん(以下敬称略) じゃがいも、大根、かぶ、小松菜、水菜、春菊などさまざまです。トレンド関係なく、自分たちが面白いと思ったことは何でもやりたいので、野菜の栽培以外のことにもどんどん挑戦していきたいと思っています。

自然に学び自然に委ねる。

肩肘張らない豊かな農業【ファーミングで広がる未来】

未来の食の安定供給や雇用創出、環境保全など、さまざまな社会問題を解決する糸口となりうる農業。SDGsの観点から、農業のあり方や、個人の食に対する意識が変化しています。そこで“持続可能”をキーワードに「農」と「食」に向き合う農家や企業、人をフィーチャー。

今回お話を伺ったのは、新潟県・佐渡島と兵庫県・淡路島を中心に自然栽培農家を営む「イケベジ」。前編ではイケベジ発起人のひとり、本間涼さんと、ファームキャプテンを務める荒井瑠伽さんに「自然栽培」との出合いをうかがいます。

取り繕わない自然体のあなたで

〈左〉本間涼さん、〈右〉荒井瑠伽さん

— 本間さんと荒井さんはともに新潟県・佐渡島出身。大学進学で上京するまで自然豊かな地で育ち、「島の魅力を多くの人に伝えたい」という思いを持ち続けていたお二人。イケベジを始める前は、それぞれ東京で忙しい日々を過ごしていたそう。

本間さん(以下敬称略) 幼い頃から祖父に連れられて田んぼや畑、山、海に行き、自然に触れてきました。大学卒業後は起業し、農業とはまったく関係のない仕事をしていました。でも地元に貢献できる仕事をしたいと、何かできる機会をずっと探していたんです。

畑見学のため淡路島を訪れた際に出会ったのが、2016年から淡路島で自然栽培農家を営んでいた、イケベジの共同発起人である通称、いもたろう。「にんじんはにんじんらしく、かぼちゃはかぼちゃらしく、その命を謳歌する」ーーそんな想いが彼の野菜づくりにはあります。「みんなが無理をして何者かになろうとしている。そうではなく、ありのままの姿で人生を謳歌すべきではないか」という考えに共感し、出会ってから約2ヵ月でイケベジを立ち上げました。

荒井さん(以下敬称略) 大学卒業後は一般企業に就職。いずれ島に帰って自然に触れる生活をしたいと思っていましたが、ただ漠然とそれはある程度、歳を重ねてからだろうと考えていました。

転機となったのは、昨年の春、イケベジが出店していた青山のファーマーズマーケットを訪ねたとき。興味本位で足を運びましたが、涼さんやいもたろうさんの話を聞いて、「自分が本当にやりたいことができるのではないか」という気持ちが湧いてきて。働く環境を変えたい思いもあったので、思い切って会社を辞め、二人にイケベジに参加したいと申し出ました。

― イケベジが行う自然栽培とは、農薬や肥料を使わない栽培方法。太陽、水、空気、土壌など自然界の生態系が持つ力を最大限に引き出すことで植物を育てます。

荒井 自然栽培を選択している理由は、大きく分けて2つあります。1つは野菜の味。肥料を使う際は、農林水産省から主要な作物についての適切な施肥量を示す「施肥基準」が、都道府県別に提示されています。ですが、施肥基準は1つの目安でしかなく、作物と産地の土壌や気候に応じた施肥ができなければ、作物の生育不良や収穫量が減ることに・・・。

肥料をあげすぎてしまうと、野菜の味でいうとえぐみが増してしまいます。自然栽培の野菜は、化学肥料や農薬を使用しない有機栽培の野菜と比べて糖度はさほど変わりませんが、えぐみがなく、甘みが強くなり、野菜本来の味が分かります。

美味しい牛乳作りからスイーツに向き合う。

北海道の森林で始まるお菓子屋さんの “放牧実験”とは?

今年8月。雪解けを終えた北海道の広大な森林で、ある実験が始まろうとしています。その広さは、東京ドーム約4個分。“地球、動物、人に優しい牧場運営の実験と、その材料を使った美味しいお菓子作り” がコンセプト。スケールも内容もビッグなこのプロジェクト、意外にも手掛けているのはお菓子屋さんというところからして気になります。さて、放牧から始まるスイーツ作りとは・・・?

いい牛を育て、牛乳をしぼり、美味しいスイーツを作る

チーズタルトの大ヒットでおなじみの「BAKE (ベイク)」。創業者が退社後に立ち上げた「ユートピアアグリカルチャー」は、美味しいお菓子作りのために美味しい原材料を追求。試行錯誤の結果、たどり着いた“放牧”による牛乳作りに挑戦している会社です。

「お菓子は毎日食べる必要のない嗜好品です。 だからこそ代替物ではなく、本物の最高の原材料を求めて放牧酪農や平飼い養鶏場を始めました。本プロジェクトでは、これからもお菓子屋として本物の原材料を使い続けていくために、日本の重要資源である山の活用を視野に入れ、動物がいかに山を再生していくかを証明していきたいと思っています」

そう語るのは、2020年にユートピアアグリカルチャーの活動を開始した代表取締役の長沼真太郎さん。

ユートピアアグリカルチャー代表 長沼真太郎さん

彼が目指すのは地球環境に悪影響をもたらすことなく、心から楽しめる、本当に美味しい”お菓子作りの明るい未来”。そのプロジェクトの舞台として選ばれたのが、自然豊かな北海道でした。

その目的をさらに詳しく、まずは 「日本の重要資源である山の活用」についてみていきましょう。

日本の国土約70%が森林、その多くが「死んだ森」になっている!?

3分の2が森林といわれる日本の国土。近年、管理する集落や林業の継ぎ手がいないことで整備が行き届かないことも、重要な解決課題になっています(※1)。手入れされない森=「死んだ森」が増え、森がどんどん荒れていってしまうとーー残念なことに、森が本来持っているはずの地球温暖化の主な原因とされる温室効果ガスの吸収能力も、十分に発揮されません。美しい森を守るためにも、環境のためにも、適切な整備や伐採は必要不可欠なのです。

※1 農林水産省林野庁 令和2年度 森林及び林業の動向(第1部 森林及び林業の動向)より

SDGsのゴールを握るのは“森林の有効活用”

2030年に向けて各国が取り組んでいるSDGs(持続可能な開発目標)のゴールのいくつかに、この森林の有効活用が深く関わっています。林野庁が、国連森林フォーラム(UNFF)、国連食糧農業機関(FAO)、モントリオール・プロセスなどの国際対話に積極的に参画するなど、国をあげて持続可能な森林経営に向けた取り組みを推進していることからも、その重要性は伝わってきます。

温暖化現象の一因とも言われる酪農と美味しい牛乳作りとのジレンマ

©DOMINO ARCHITECTS

会社立ち上げ当初から放牧酪農による温室効果ガスの削減と、美味しい牛乳作りを目指してきたユートピアアグリカルチャー。その原動力となっているのは先の長沼さんの言葉にもあったように「お菓子の原材料としてよく使われる牛乳やバターにこだわりたい」という情熱。より良い原材料を探し求めた結果、より良い牛を育てる牧場運営を目指すことになったのだそう。

ところが、 牧場運営について調べていくと、そこには思わぬ現実が。それは・・・牛の健康や、地球環境への影響という課題でした。ご存じのとおり、世界的な人口増により肉食や乳製品のニーズが高まっています。その一方で欧米を中心に、温暖化現象を及ぼす CO2 の発生源として、畜産や酪農を問題視する世論も強まっていて・・・。

そんな背景も影響しているのか、昨今では「乳製品を使わない」「植物性のものに置き換える」といった選択をするお菓子屋ブランドも増えてきています。

「乳製品を使った洋菓子にこだわりたい」

「やはり今まで作られてきた乳製品を使った洋菓子にこだわりたい。地球にも牛にも優しいやり方はできないものか」長沼さんは理想を求めて模索しました。そして、行きついたのが放牧による牧場運営だったのです。

長沼さんはBAKE退社後、スタンフォード大学の客員研究員に。アメリカ西海岸の農業のスタートアップを視察したり、リサーチなどから学んだ自身の経験を活かしながら、北海道大学とも連携。放牧による乳卵製品やお菓子の製造・販売を通じて、人、動物、地球環境に負荷の少ない持続可能なビジネスのモデルづくりを目指すことになりました。そして、その研究と実験をさらに推し進めていくために「FOREST REGENERATIVE PROJECT」を立ち上げたのです。

22世紀に続く酪農とお菓子作りのために

©DOMINO ARCHITECTS

まず最初に、「死んだ森」の有効活用に着目。牛は山地や森林地帯でも育てられることから、放牧酪農の一種である山地酪農にチャレンジすることに。そこで、今回のプロジェクトの肝である“死んだ森に動物が入ることで生き返るかどうか”の実験が始まったのです。

牛を放牧することで、牛の糞が肥料となり土壌の微生物量が増えます。すると土壌が活性化し、 植物もぐんぐんと育ちます。その草を食べて、また牛も育っていく・・・という循環を形成することが理想。森林の成長や土壌の炭素循環、微生物の数値を記録・分析して森林が生き返るのかを見守るという、まさに“放牧実験” がスタート。

東京ドーム約4 個分の森で行われる、放牧と環境の関係性のリサーチですから一朝一夕にはいきません。じっくり数年は腰を据えて、長い目で実験は行われていきます。

©DOMINO ARCHITECTS

まずは、鶏舎が2棟と牛や馬が約10頭休める場所と卵の出荷施設を建設。鶏の体に負担をかけない鶏卵を育て販売しながら、山地で酪農するためのノウハウを蓄積していくことを目指します。

©DOMINO ARCHITECTS

さらに、今回の実験ではありのままの自然が残った元の土地に新たな植物を植えるというチャレンジも。新しい植物は、土壌の栄養素の循環に関わりながら動物の餌にもなるという狙い。それは、自然の力を引き出す新たな森林の生態系作り。人と動物と自然の関わりの模索は始まったばかりです。

北海道大学農学部との共同研究

今回のプロジェクトは、これまでも一緒に研究を進めてきた北海道大学農学部内田研究室との共同研究です。プロジェクト施設の設置場所に札幌市内の森林を選んだのも、北海道が本社所在地であるユートピアアグリカルチャーの社員と北海道大学農業学部内田研究室のメンバーが、より親密にコミュニケーションがとれる実験場所であることも大きな理由になっているようです。

北海道大学農学部 内田義崇准教授

いつどのような草を食べさせると、どのような質の乳が取れるのか。放牧によってCO2やメタンガスなどの温室効果ガスを削減することが本当に可能なのか・・・。牧場運営において、放牧の導入のハードルとなる運営ノウハウと、乳質の安定に向けて連携しつつ、さらに研究が進められます。

〈左から〉無人販売所システム設計担当の武井祥平さん、ユートピアアグリカルチャーの長沼真太郎さん、施設設計担当の大野友資さん、ランドスケープ設計担当の片野晃輔さん

プロジェクトには内田研究室を始め、 施設の全体計画や設計には国内外で活躍する設計事務所 DOMINO ARCHITECTSが、ランドスケープの設計には人と動植物が関わる「生命の循環」の研究と社会実装を目指す研究者である片野晃輔さん、施設で採れた卵を販売する自動販売機の企画設計には東京2020オリンピック・パラリンピックで聖火台のエンジニアリングを担当したクリエイティブスタジオ nomena の武井祥平さんが参加。それぞれの専門分野と知識を活かして、地球にも動物にも人にも“美味しい環境作り”を目指してタッグを組みます。

当面は商業的に利益を求めるのではなく、いかに地球と動物と人が協生できるビジネスが実現できるかの実践を行う場となる予定だそう。そしてプロジェクトを通して、環境に優しくて持続可能な牧場経営のノウハウを蓄積。将来的にはそのノウハウとともに、放牧可能な土地を貸し付けて一緒に経営を行うシェアミルカー(※2)と呼ばれる制度にも活かしたいと、先々の目標も見据えて動き出しています。やる気や技術はあるものの資金のない酪農家の就農についても後押しできそうな制度として期待。

シェアミルカー制度

企業オーナーと実際の牧場経営者が異なる経営体制のこと。初期投資や設備はオーナーが用意し、牧場経営 はミルカー(牧場主)が責任を持つ。 技術は持っているが、資金がないという酪農家の就農に有効とされている。日本ではまだ前例は少なく、酪農大国ニュージーランドでは盛んに用いられている制度。

地球環境に悪影響をもたらすことなく、むしろ環境の改善に貢献して作られるスイーツ。作り手も、消費者も心から楽しめるスイーツこそ、究極のスイーツといえそうです。何よりもストレスが少なくのびのびと健康的に育った牛や鶏からとれた牛乳や卵、それを使ったお菓子だなんて、ぜひ食べてみたいものです!

壮大な実験の様子は、ユートピアアグリカルチャーのホームページに随時アップされていくそうなので、応援の気持ちも込めて覗いてみて。8月の竣工を目指して建設が進むこのプロジェクトは、モデルファームとしての役割だけでなく、カフェやレストラン、ホテルなども計画中なのだそう。北海道を訪れる機会があったら、お菓子だけでなく、こちらの体験型施設にも足を運んでみたいですね。見て、知って、味わって、畜産業への理解をもっと深めることで、私たちそれぞれのエシカルアクションにつなげることができれば。明るい未来に向けた取り組みを、大切に見守っていきましょう。

ユートピアアグリカルチャー

https://www.utopiaagriculture.com/

ファッションも地消地産の時代へ!

スウェーデン発サステナブルウールブランド

ストックホルム在住のコーディネーター 大迫美樹さんが、北欧発のエシカルトピックスをレポート。「サステナビリティ」が世間に広まる前から浸透していた言葉「地産地消」。地元で作り消費、輸送も最小限のため環境負荷を低減する効果があることから、スウェーデンではサステナブルな取り組みとして再注目されています。今回は、エシカル消費の一つの形でもある地産地消にフォーカスしたスウェーデン産ウールブランドをご紹介します。

おばあちゃんになってもクローゼットに残る服を作り続けたい【ミュベール デザイナー中山路子のIt’s My Story】

仕事もプライベートも、自分らしく充実させるための方法は? 各フィールドで活躍する注目のひとにフォーカスするシリーズ連載vol.3は、「ミュベール」のデザイナー 中山路子さん。花や動物、カラフルな刺繍など乙女心をくすぐるデザインが女性たちを惹きつけるミュベールの服や小物たち。毎シーズンアップデートを続ける中山さんが大事にしているものとは?

京都の本屋が手掛けるまちづくり。

みんなが幸せを感じる場所って、こういうこと!

京都・西陣のそばに2021年11月末にオープンした新施設「堀川新文化ビルヂング」。お隣の堀川団地には堀川商店街があり、その歴史は前身の堀川京極商店街も含めると80年以上。戦前から西陣の人々の台所、社交の場としてにぎわっていた場所です。

「ここは地元の人のための場所。でっかい花を咲かせるというよりは、根付かせたいんです」そう語るのは、この施設を企画した大垣守可さん。“本当の豊かさは、日々の暮らしの延長線上にある”という考えから、書店を入口にギャラリー、カフェ、印刷工房という楽しい構成に。ふらり立ち寄って刺激を受けられる、新しいコンセプトが話題の本屋さんの試みをレポートします。

堀川丸太町を北に、堀川商店街のすぐ北にある「堀川新文化ビルジング」。施設の目の前は堀川通、堀川が見渡せます。

廃棄衣料から価値ある商品へ。

コクヨの最新ステーショナリー

コクヨが展開する「コクヨミー(KOKUYO ME)」シリーズから、廃棄衣料のアップサイクル素材を使用したアイテムが登場。毎日使う身近なステーショナリーこそ、エシカルな選択をしてみませんか?

環境配慮と、使うほどに風合いが増す特別感

文具を“道具”としての価値だけでなく、トレンドを取り入れ、自分を表現するためのアクセサリー感覚で組み合わせを楽しめる「コクヨミー」のステーショナリー。

発売中の最新アイテムは、不要になった衣料の多くが焼却ゴミとして処理されている問題に着目。色で分別された廃棄繊維を原材料に、元の色や繊維の特性をいかしたアップサイクル素材を取り入れています。デニムからはネイビー、茶系の衣料からはブラウンの2色展開で、深い色合いとレザーのような光沢感のある独特な素材感が特徴です。

暮らしをアップデートするワークツール

多様な働き方に対応する機能性にこだわりながらも、 既存アイテムとの組み合わせや、 これまでにないアップサイクル素材ならではの風合いが魅力的な最新アイテム。早速チェックしていきましょう。

「ペットボトル」とどう向き合う?

便利な暮らしと環境問題を考える。

私たちの身近にあるペットボトル。軽量で丈夫、便利な容器である一方で、近年は石油資源の枯渇や製造時のCO2排出、海洋プラスチックごみ問題など、環境への負荷が懸念されています。そんなニュースを見聞きして、ペットボトルを購入することに罪悪感を覚える人もいるのではないでしょうか。

これから先、私たちはペットボトルとどのように向き合うべきなのでしょうか―—そこで今回は国内飲料メーカーのSDGs推進活動に注目。サントリー食品インターナショナル株式会社 ジャパン事業本部 サステナビリティ担当を務める、佐藤慶一さんにお話を伺いました。

ペットボトルはゴミではなく、資源となりうるもの

―御社は「サステナビリティ(持続可能性)と品質(中味の品質保持・容器の使いやすさ)の両立」を軸に、容器の軽量化やリサイクルなどにより、環境負荷の少ない新たなペットボトルの開発に取り組まれているとのこと。まず、ペットボトルはどのような問題を抱えているのでしょうか。

ペットボトル自体はリサイクル可能な資源である一方で、飲み終わったあとの取り扱いを誤るとゴミになってしまう問題があります。飲み終わったあとのペットボトルを確実に、そしてキレイな状態で回収する方法を探っているところです。

特に野外の自動販売機横のリサイクルボックスに関しては、ゴミ箱と勘違いされ、適切な回収ができなくなってしまうケースが多発しています。

―おそらく、多くの人が自販機で購入した飲み物を、飲み残しがあるまま捨てている。さらにはペットボトル以外のゴミをリサイクルボックスに捨ててしまうこともあるのではないでしょうか。

全国清涼飲料連合会の調査でも、リサイクルボックスの中身の約3割も清涼飲料水の容器(ビン・缶・ペットボトル)以外の異物が入っていたという結果も出ています(2018年12月東京都内調査)。飲み残しのカップが投入口を塞いでしまうこともあります。こうした問題を含め、啓発活動を行うことが大きな課題です。

―ゴミ箱と勘違いされないための工夫が必要かもしれませんね。

リサイクルステーションを設置したり、リサイクルボックスのパッケージを変えることで、お客様の行動変化が見られないかという実証実験は進んでいます。例えば、2020年に新機能のリサイクルボックスが開発されました。従来は上向きだった投入口を下向きにすることで、入れにくく、飲み残しのカップなどが投入できない仕様になりました。

2022年秋に業界で初めての、業界統一仕様の汎用型リサイクルボックスとすることを目指す。

―リサイクルペットボトルが出来るまでの具体的な流れを教えてください。

使用済みペットボトルは適切に分別・回収することで、元の素材と同等の品質に戻すことができます。 使用済みペットボトルを何度もペットボトルに循環させるリサイクルは「ボトルtoボトル」(リサイクルペットボトル)と呼ばれています。

まず、飲み終わったあとのペットボトルは回収され、リサイクル工場に運ばれます。工場で粉砕、洗浄をして高温かつ真空化で除染処理を行います。ここで汚れを取り除くことで、食品用の容器として使用可能な品質まで戻します。

すると再び原料として生まれ変わるので、包材メーカーや自社工場でペットボトルに成形をします。

―ペットボトル=資源という観点で、御社ではどのような取り組みをしているのでしょうか。

①集める、②つくる(リサイクルペットボトルをつくる)、③つかう(実際の商品にリサイクルペットボトルを使う)、④伝える

大きく分けてこの4つの取り組みをしています。そして「2R+B(Reduce・Recycle+Bio)」戦略として環境問題に取り組んでいます。

Reduce(リデュース)…ペットボトルを薄くすることで原材料(樹脂)使用量を削減して環境負荷を減らすこと、そしてつぶしやすくなることでリサイクルを推進。

Recycle(リサイクル)…2012年にメカニカルリサイクルとして日本の飲料メーカーで初めて、100%リサイクルペットボトルを導入。サントリー烏龍茶の2リットルボトルに採用し、現在ではサントリーの国内飲料の26%が100%リサイクルペットボトルを使用しています。

Bio(植物由来の資源を使う)…現在は1本あたり30%が植物由来原料、残り70%は石油由来原料を使用。植物由来原料は枯渇することがない再生可能な素材です。100%植物由来原料のペットボトルの開発にも取り組んでいます。

GREEN DA・KA・RA やさしい麦茶は「やさしさの循環」というブランドコンセプトと、ボトルtoボトルの特徴との相性が良いことから、弊社飲料ブランドで初めて、650ml、600mlに関しては全商品が100%リサイクルペットボトルになりました。「またあえるボトル」と命名し、ペットボトルがサステナブルな資源であり、リサイクル活動を推進するきっかけにしたいと考えています。

コンセプトムービーでは、ブランドキャラクターの“ムギちゃん”が「またね」とペットボトルをリサイクルボックスに入れるシーンに反響があったそう。

―ペットボトルの軽量化により、あまり力を入れずにつぶせるので、“つぶしてから捨てる”ことがさらに定着するように感じます。開発の際に苦労したことはありますか。

つぶして捨てていただくことで、かさが減り、より多くのペットボトルの回収が可能になります。開発においては、軽量化により強度が低下し、持ちやすさや注ぎやすさなどといった利用時の品質が損なわれることが懸念点でした。そこで力学的にねじりを加えて成立させるようなノウハウをいかしたペットボトルづくりが行われました。

具体的な例としては、サントリー天然水(550mℓ)は国産最軽量(※)となる11.9gのペットボトルを採用しています。物流の段階で積み重ねて配送されることから、耐久性も大事なポイントになります。ねじりを加え、水が流れるようなデザインですが、これはデザインでありながら、上から荷重がかかったときに耐えるための工夫でもあります。

※国産ミネラルウォーターペットボトル(500mℓ~600mℓ)対象。自動販売機対応商品は除く。2020年11月現在

ブランドイメージに加え、飲用時からリサイクル処理を行うまでのユーザビリティに配慮したボトルデザイン。

“ラベル&キャップをはずし、中をすすいて軽くつぶす”が基本

―どんな状態だとリサイクルできないのでしょうか。

まずは異物が入っているもの。タバコが入っていたり、飲み残しがあるとリサイクルができません。廃棄物業者で選別しています。また国内では無色透明のペットボトルしか製造しないガイドラインがあるので手にする機会は少ないかと思いますが、輸入品などで時折見かける色付きペットボトルは日本のリサイクル手法ではリサイクルできません。機械による色の選別はできないので工場で手動ではじいています。

2つめはキャップが付いたままのもの。キャップがついている=飲み残しがある可能性が高いということにもなりますし、キャップがついているとつぶれません。ゴミ収集車の爪でもつぶしにくいため、1台あたりの回収量が減ってしまいます。

それからラベルを剥がしてください。分別のしやすさの向上や、リサイクル工程の効率化や品質向上のため、今年ラベル用の接着糊を新規開発しました。ペットボトルとラベルの接着強度はそのままに、従来糊よりもラベルの剥離性が向上し、ペットボトルに糊が残りません。

―最近はラベルレス商品も増えていますよね。

主にECサイトでラベルレス商品を販売しています。ラベルレスはプラスチックごみの削減につながるだけでなく、処分時にはがす手間も省けます。

数ある商品の中でも、伊右衛門は一部コンビニエンスストアやスーパーでラベル付きと、タックシールのみを貼付したラベルレスの両方を並べて販売しています。伊右衛門は中身の液色にも注目していただきたいのでこのような取り組みをしており、ラベル裏面におみくじを印刷して、ラベルをはがす楽しさも考えました。

循環型ものづくりのために、私たちが今できること

―ボトルtoボトルを推進するために、家庭内で私たちが意識すべきことは何でしょうか。

ご家庭でのペットボトルの取り扱いは地域ごとのルールに従っていただくことで、正しい分別と回収が進んでいます。しかし、野外ではご家庭と同様の取り扱いをされている方は限定的だと思います。

いま日本では88.5 %のペットボトルがペットボトルや食品トレー、繊維としてリサイクルされています。ボトルtoボトルは10年ほど前に動き出した取り組みで、まだまだ分別啓発を強化していく必要があります。

まずキレイな状態で回収しないと実現できません。0.5cmほど底に飲み残しがあると、ボトルtoボトルとしてのリサイクルはできないのです。野外で中をすすげない場合も、しっかりと飲み切り、飲み残しゼロを意識することはリサイクルを可能とするための大きなポイントになります。

―個人はもちろん、企業や教育機関などでの知識共有も大切ですよね。外部に向けて分別やリサイクル活動のレクチャーを行う機会はありますか。

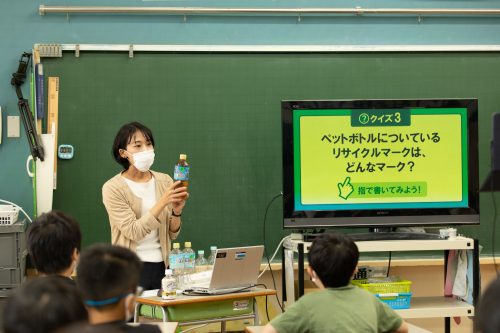

企業様から分別を通してSDGsに関する社の意識を高めたいというお問い合わせをいただいたり、小・中・高等学校での授業を始めています。

また弊社は早稲田大学と連携協定を結んでおり、学生に対して啓発活動の一環でSDGsの説明やペットボトルの取り扱いについてお話する機会があります。先日お話した大学生の皆さんのなかには、ペットボトルが環境に悪影響を及ぼしていると捉えている方もいらっしゃいました。実際の分別の現場やリサイクル商品を見ていただくことで、ペットボトルに対する意識変化やボトルtoボトルに関心を持っていただくきっかけになっています。

小学校で行った特別授業の様子

―業界内でリサイクル技術が進むとどのような効果が考えられますか。

正しいリサイクルは、飲料メーカーやリサイクル業者のみで改善できる話ではありません。国や自治体、地域、お客様一人ひとりと一緒に取り組んでいくことで、広がっていくと思います。同時に弊社が打ち出している、ボトルtoボトルのような水平リサイクルは飲料業界だけではなく、他の業界でも注目されています。たとえばユニ・チャームさんはおむつを、ユニクロさんは衣料の水平リサイクルに取り組まれています。水平リサイクルが社会に定着すると、石油由来の資源を使わずにものづくりができ、まさに循環型社会の実現が期待できます。

―2030年までの御社のビジョンを教えてください。

2050年までの目標として、水のサステナビリティと気候変動対策を掲げています。ペットボトルは、製造時のCO2排出など、気候変動対策に関わってきます。

弊社では2019年にプラスチック基本方針を設けました。そこで2030年までにペットボトルをグローバルで100%リサイクル素材または植物由来素材を使用したペットボトルに切り替えていく方針を示しました。それにより、石油のような化石由来原料を新たに使用しないことを目標としています。

「街中のリサイクルボックスの正しい認識と活用が定着すると、質の高いペットボトルの回収が目指せます」と佐藤さん。ボトルtoボトル(水平リサイクル)を加速させ、持続可能な社会を実現させるためには、私たち一人ひとりが正しい分別に協力することが不可欠です。私たちの行動は、良くも悪くも地球環境に大きな影響を与えますが、身近な物の製造背景を知ることや、リサイクルなどの再生資源を有効利用するなど、日々の行動を通して地球環境を改善させることもできるのです。

物より心の豊かさを選択する。頭の片隅に、ほんの少しでもそんな意識を置くことで経済・社会・環境面でバランスの取れた社会に近づけるのではないでしょうか。

住みたい場所になる!渋谷区が本気で取り組む、新しい“まちづくり”

東京・渋谷と聞くとすぐに思い浮かぶのは、駅前のスクランブル交差点ではないでしょうか。世界からも注目を浴びる街で、駅前の再開発は着々と進んでいます。

そんな同じ区内に、ショッピングやエンターテイメントを楽しむ観光地とは違った顔を持つエリアがあります。それが、“ササハタハツ”と呼ばれる、笹塚・幡ヶ谷・初台。渋谷区民の約半数が暮らすこのエリアで、新しいまちづくりが始まっているとの情報をキャッチ。地域とのかかわりが希薄になっている時代。これからのコミュニティのありかたのヒントになりそうです。

熱血社長に聞く、信頼できるオーガニック商品の選び方は?【ゲスト 高倉健さん / 編集長インタビュー 02】

Humming 編集長 永野舞麻が、知りたいこと、気になること、会いたいひとにフォーカス。前回に続き、コスメやペットケア用品などを展開するたかくら新産業社長 高倉健さんのインタビュー第2回目をお届けします。

Special Interview 02 ———

たかくら新産業 高倉健社長

「オーガニックコスメ」と聞くと、単純に「いいもの」と思いがちですが、実際はどこまで本当にいいものなのか?ーー消費者にはなかなかわかりづらいというのが本当のところ。商品にオーガニック成分の配合パーセンテージを表示し、情報をオープンにするたかくら新産業、実は高倉社長の壮絶な体験から生み出されたビジョンを持つ会社でした。

インタビュー第2回目は、オーガニックをめぐる業界の真実、そしてたかくら新産業のビジョンに迫ります。

エコバッグを持つ=SDGs、は間違いです。

視点を変えれば見えてくる世界

SDGs(持続可能な開発目標)が掲げる「誰一人取り残さない」社会をつくるために、国連加盟国は行動しています。国に与えられた課題ですが、私たち一人ひとりが自分ごととしてとらえ、考え行動していくことが大切です。

前回と前々回の記事では、17個の目標に対して、世界や日本の現状を見てきました。「知る」ことも一つのアクションですが、具体的な行動につなげていくことが大事。そこで、今の私たちが「誰一人取り残さない社会」の実現に向けてできることを、東京大学総合文化研究科特任准教授 井筒節さんに教えていただきました。

地球環境に配慮した行動=SDGsではありません

前々回の記事「あらためておさらい!SDGs(持続可能な開発目標)とは?」でもお話をしましたが、具体的な数値目標を達成することを目指すのがSDGsです。コロナ禍において緊急的な課題も多く、声をあげられずに苦しい立場にいる人も多く存在します。

日本でもSDGsの認知度はあがってきましたが、「フードロスを減らそう!」「マイバック、マイ箸、マイボトルを持ち歩こう」「ゴミのポイ捨てはやめよう」といった、スローガンのようにとらえている人が多いように見受けられます。

買い過ぎ、つくり過ぎによる食べ残しや飲食店での廃棄を減らすことはとても大切ですし、「12.つくる責任つかう責任」につながるでしょう。他の関連する目標に対しても前向きな効果がある一方、それだけでは、SDGsが目指す具体的な目標達成にはなかなかつながりません。

レジ袋やプラスチック製品の削減、公共交通機関を使うことによるCO2排出の削減、節水、節電、ゴミのポイ捨てをしないといったことは、環境に配慮した活動で、未来の地球とそこで暮らす人々のためになります。そして、SDGsでは、これを一歩進めて「誰一人取り残さない」方法で進めていくことが大切です。例えば、環境政策のために、先住民が何世代にもわたって大切にしてきた土地を奪われたり、新しいマイバッグ工場のために森林や水脈が汚され、多様な動物や昆虫たちが絶滅したり、新たな電気政策が高齢家庭や障害のある人、貧困で苦しむ人たちの生活を追い込まないようにすることはとても重要です。

そして、今、自分がしている行動はどの目標達成に役立っているのか、他の分野とどのような関わりがあるのかを考えることはとても大切です。また、例えばレジ袋を削減するためにマイバッグを持ち歩くことで環境汚染が防げたとしても、そのことで弊害はないのかといった議論がなされるようになってきましたが、これもとても大事な視点だと思います。

視点を変えて見ることで、新しい気づきが生まれる

一番苦しい立場にある人たちに目を向け、困難な状況を改善していくのがSDGsです。しかし、当事者の人たちのなかには、なかなか声をあげることができない人も多くいます。妊婦さんがつけるマタニティマークや、最近は周囲に配慮を求めるヘルプマークも広がってきました。今の社会はマークで当事者であることをカミングアウトしていますね。とても有用な取り組みですが、いろいろな事情でマークをつけたくない人もいます。

また、見た目ではわからないようなLGBTや精神障害がある人は、いまだ差別や偏見に出会うことがあり、自分たちから声を発することをためらう方もたくさんいます。

そもそも属性に関わらず、声高に主張することが得意でない人の方が多く、声にならない声はたくさんあるものです。また、困っている人がいて協力したいと思っても「お手伝いしましょうか?」と声をかけることも遠慮しがちなのが日本人の奥ゆかしいところでもあります。電車でお年寄りに席を譲るのにも勇気がいるという話をよく聞きますよね。

そこで視点を変え、当事者ではなく「よければ協力しましょうか?」と協力者カミングアウトをあらわす「マゼンダ・スター」というバッジができました。これは、東京大学の学生たちが立ち上げた「エンパワー プロジェクト」から生まれたアイテムです。

エンパワー プロジェクトは、誰もが気楽に協力し合える社会を実現したいと発足されました。

誕生の背景の一つに、日々の生活のなかで困ったときに助けてほしいけれど声をかけられない経験をしたことがある、そんな小さな孤独感があります。協力してくれる人がいたら安心して暮らせる世の中になり、「誰一人取り残さない社会」につながると考えたからです。

また、2006年に国連で採択された「障害者権利条約」によって、障害の考え方が大きく変わったことも活動のきっかけに。

かつては、病気によって足が不自由であったり、耳が聴こえなかったりすることが障害と考えられていました。障害者権利条約では、例えば車いすを利用している方は、段差の代わりにスロープやエレベーターを利用できれば、行きたい場所に行け、やりたいことができるようになるのであって、「障害」はその方の生活を妨げる段差や階段が生んでいるものなのだから、社会の障壁をなくしていこうというとらえ方です。

「障害」「障壁」は社会が生み出すものなのです。点字ブロックの上に自転車が置かれていれば、その自転車が障壁です。

病気だけでなく、例えば女性の社会進出を阻むものは、女性の能力が低いのではなく、社会制度や周囲の考え、態度、環境です。社会の障壁を取り除いていくことが、「誰一人取り残さない社会」の実現に近づく一歩なのです。

エンパワー プロジェクトは先入観や偏見といった心の障壁をなくし、また、属性で人をカテゴライズする代わりに、その場その場のニーズに目を向け、違いをいかして協力し合える社会を目指しています。この活動は国連でも評価され、国境を超えて「マゼンダ・スター」が活用されています。

「マゼンダ・スター」のテーマカラーにはSDGsの「 10.人や国の不平等をなくそう」の色であるマゼンダ・ピンクを採用。若者でも身に着けやすいデザインになっています。よく見るとディテールに凝っていて、国旗によく取り入れられている星を中心に、SDGsの目標数である17角形がまわりを取り囲んでいます。缶バッジのほかに、ステッカーや絆創膏、キーホルダーなどバリエーションも豊富です。エンパワー プロジェクトのHPで購入できるので、ぜひチェックしてみてください。

エンパワープロジェクトは、さまざまな違いについてわかりやすくまとめた書籍『「ちがい」ってなんだ? 障害について知る本』(学研プラス)の製作にも携わっています。

エンパワー プロジェクト

https://empowerproject.jp/

さまざまな声に耳を傾け、補い合っていきましょう

SDGs達成には個人、企業、行政などさまざまな立場の人の協力が不可欠です。問題解決のためには、話し合いが大切。一人ひとりの価値観が違いますから、ときには衝突することもあるだろうし、声が大きい人の意見ばかりが取り上げられるかもしれません。話し合いの輪に入れずにいる人がいるかもしれません。SNSなどで意見を募ったとしても、発信できない人もいます。

そんなときは、声をあげられない人の聞こえない声にも耳を傾けてください。目に見えないものにも目を向ける意識を持ちましょう。

また、自分と違う考えを批判したり、対立したりするのではなく、尊重し耳を傾けることもパートナーシップであり、多様性を尊重する社会です。違いから生まれる格差ではなく、違いを尊重することで生まれる新しいアイデアを大切にしたいですね。

私たちは一人ひとり違った個性を持って生まれ、得意なことも異なります。それが当たり前なのです。違いを尊重し合える社会、お互いを補える社会をつくることが、SDGs達成へのアクションになります。

SDGsには文化芸術の項目はありませんが、演劇など芸術分野やファッションなどを通じた取り組みも広がっています。素敵だなと思う活動を応援したり参加したりすることも、私たちができることの一つです。

“17の目標”が達成された未来はどんな世界になるのかーーを思い描き、世界共通目標に向かって協力し合っていきたいですね。

Profile

井筒節(いづつたかし)

東京大学総合文化研究所・教養学部特任准教授。東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野保健学博士。国連人口基金専門分析官、国連本部精神保健・障害チーフ、世界銀行上級知識管理官、国連世界防災会議障害を包摂した防災フォーラム議長、国連障害と開発報告書精神障害タスクチーム共同議長などを経て現職。劇団四季やディズニー作品の翻訳、解説も担当。

ポイ捨てのない街が、人と自然を守る。ゴミ問題を解決する「SmaGO」とは?

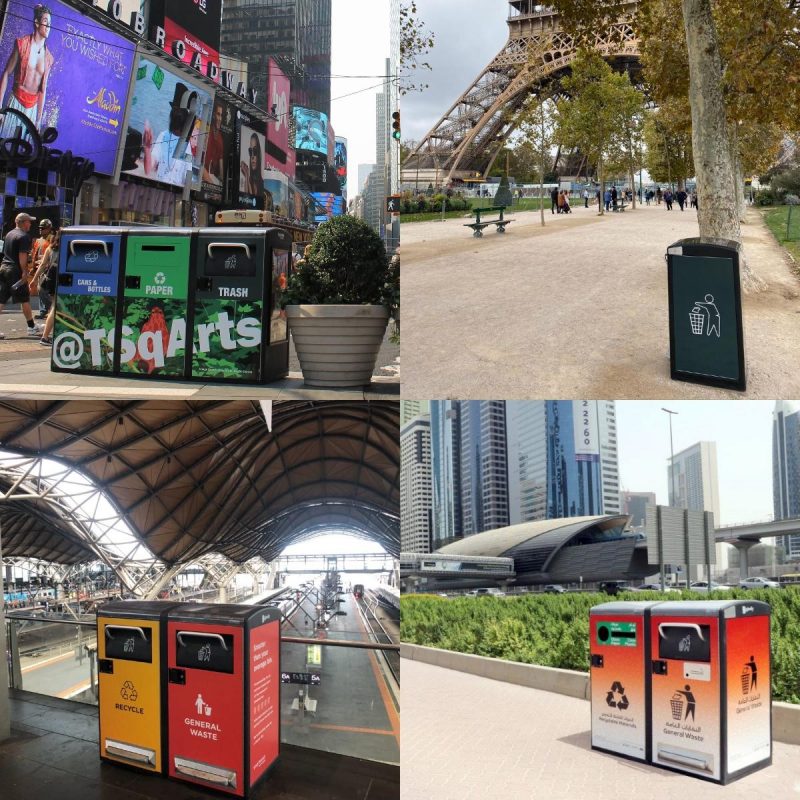

実は、日本は世界でも街中にゴミ箱が少ない国。一人ひとりが極力ゴミを出さない、自宅に持ち帰るという意識を高める一方で、ポイ捨てを招くきっかけにもなっているかもしれません。

昨年から国内で設置が始まっているIoT(モノのインターネット)技術を活用したスマートゴミ箱「SmaGO(スマゴ)」をご存知ですか? 街中に溢れるさまざまなゴミ問題が、新たなスタイルのゴミ箱の登場によって改善しつつあります。

“ゴミ箱が満杯で入らない”をなくし、ポイ捨てゴミを減らす

街でゴミ箱が満杯で、ドリンクカップやペットボトルなどプラスチックゴミが散乱している光景を見かけることがあります。

今世界的に問題視されている海洋プラスチックゴミ。その8割以上は街にポイ捨てされたゴミが雨や風によって水路や川に流れ、やがて海へとたどり着くことで発生しているといわれています。石油原料のプラスチックゴミはその性質上、完全に自然に還ることはなく、海洋環境に多大な影響を及ぼしているのです。

そこで、これらのゴミ問題の解決にひと役買っているのが「SmaGO」。おもに次の3つの点で、従来のゴミ箱とは一線を画す優れた機能が備わっているのです。

1.CO2を出さない再生可能エネルギーで、稼働に必要な電力を自給自足

ソーラーパネルと蓄電池を搭載。すべて太陽光発電でまかなうため、電気代がかかりません。充電や、電池の取り換えや燃料補給が必要なく、電源配線も不要。

2.かさばるゴミを圧縮して、空き容量を確保!

ゴミが溜まると発電、蓄電した電力を使って自動でゴミを圧縮。通常のゴミ箱の5〜6倍の容量を捨てることが可能に。

3.ゴミの蓄積状況をリアルタイムで把握

ゴミの蓄積状況をクラウド上で確認できます。適切な回収時間をごみ回収業者に通知することで、回収頻度やゴミ収集のための人員を減らすことに成功。

「SmaGO」はアメリカやフランスをはじめ、世界50ヵ国以上の自治体で導入されていて、2020年10月に日本に上陸。国内では、ポイ捨てやゴミ箱に入りきらずあふれてしまうなどゴミ問題が深刻化していた東京の原宿・表参道エリアに初めて設置されました。

ゴミ箱の周りを見比べると、導入前と導入後ではこの違い!

2009年から街に設置しているアメリカ・フィラデルフィアでは、導入前に比べてゴミの回収頻度は週17回から週3回に、収集担当者の人数は33人から9人になったそう。

街からゴミがなくなったら? 清潔で美しい景観は晴れやかな気持ちに、そして心を豊かにしてくれるでしょう。ゼロ・ウェイストのハードルが高いと思ったら、まずは自宅でも、外出先でも、適切なゴミの分別や処理を習慣化してみて。あなたの小さな行動や、ちょっとイイコトの連続は周りの人にも自然と良い影響を与えるはず。それがサステナブルな循環型社会の実現に必要なアクションです。

SmaGo

https://forcetec.jp/

「日本のSDGs達成は、どこまでできている?」

を知って、次の行動へ

SDGs(持続可能な開発目標)は、誰一人取り残さない社会をつくるために掲げた世界共通目標です。2015年9月の国連総会で採択され、2030年までに世界各国が協力して達成すべき目標なので、定期的に進捗状況が報告されています。

その中身は、世界中の注目の的。国別データに基づき、多くの分析もなされています。例えば、ドイツのベルテルスマン財団と持続可能な開発ソリューション・ネットワーク(SDSN)が毎年作成する「持続可能な開発報告書」は、国連に加盟する193ヵ国のSDGs進捗状況を評価し、データがある165ヵ国の達成状況について順位をつけています。日本はというとーー2021年は165ヵ国中18位。

日本でも、総理大臣を本部長とした「SDGs推進本部」のもと、行政や民間セクター、有識者、国際機関、各種団体などが集まり、日本での取り組みをまとめています。

7月に行われたハイレベル政治フォーラム(HLPF)において、「2030アジェンダの履行に関する自発的国家レビュー2021~ポスト・コロナ時代のSDGs達成へ向けて~」を発表。その中身や、現在の日本の状況について東京大学総合文化研究科特任准教授 井筒節さんに話を伺いました。

日本のSDGs達成度は?

日本政府が2021年に国連に提出したレポート「2030アジェンダの履行に関する自発的国家レビュー2021~ポスト・コロナ時代のSDGs達成へ向けて~」では、さまざま目標について、“どれだけ達成できているか”を示してくれていますので、見てみましょう。

まずは、ゴール1の「貧困をなくそう」。2018年の「相対的貧困率」(貧困線に満たない世帯員の割合)は、日本でも15.4%です。これは、6人に1人が貧困状態にあるということ。2015年時と比べ、0.3 ポイント改善されていますが、高い数字です。更に、新型コロナウイルス感染症の拡大が、多くの家庭に影響を与えており、今後の状況は悪化するかもしれません。

ゴール3「すべての人に健康と福祉を」については、日本国内での取り組みもちろんですが、日本は開発途上国で暮らす人々がワクチン接種できるようにするための国際枠組COVAX(コバックス)の創設や運営に大きな貢献をしています。

ゴール4「質の高い教育をみんなに」について、日本では、外国籍の児童・生徒のうち、6人に1人(約16%)が小学校・中学校に通えていません。

ゴール5の「ジェンダー平等を実現しよう」は、日本の弱点の一つ。一定の前進が見られるものの、日本のジェンダー・ギャップ指数の総合順位は156tヵ国中120位と先進国のなかでも最低レベル。また、政府は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が、特に女性に強く表れているとしており、ゴール3のターゲットの一つである精神保健について、その指標ともなっている自殺率に関連し、2020年には11年ぶりに自殺者数が増加し、特に女性の自殺者数は前年と比べて935人増加したことを報告しています。

ゴール7の「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」について、日本の再エネ比率は18%(2019年)まで拡大。その導入量は、再エネ全体で世界6位(2018年)、太陽光発電は世界3位(2018年)となり、再エネの導入が進んでいます。これについて市民社会は、「SDGs実態調査」で90%以上の企業が脱炭素化に向けた取組みを進めているものの、再エネの大幅な増加にはほど遠いとして、更なる取り組みの必要性を強調しています。

ゴール13「気候変動に具体的な対策を」に深く関連する温室効果ガスの総排出量は、2014年以降、6年連続減少。菅前総理大臣は、温室効果ガスを、2030年には、2013年から46%削減し、2050年にはカーボンニュートラルを実現することを目指すことを発表しました。

地球環境に関わる動きとして、エシカルな洋服を着たり、海辺のごみでアクセサリーを作ったり・・・といった取り組みも素晴らしいことです。確かに、身近なところから文化を変えていくことは大切。しかし、それらだけでは具体的に示されている目標達成にはあまり結びつきません。

SDGsの目標は、地球規模で見たり、「誰一人取り残さない」視点で見たりしながら、もっと緊急性をもって取り組むべきものです。

日本でも6人に1人が貧困で、外国籍の子ども6人に1人が小中学校に通えず、温室効果ガスも約半分にしないと地球がもたない現状があります。開発途上国では、今も、ワクチンや医療にアクセスできずにコロナウイルス感染症で亡くなる人がたくさんいます。結果を出すためには、危機感を持って、迅速に、行政や企業、NPOなどが専門知識と技術を持ち寄って協力し、具体的なターゲットを目指して進めていくことが必要です。

SDGsは国連加盟国の共通目標ですし、ウイルスの変異株や原油価格が例であるように、世界の出来事は日本国内に、そして、日本国内の出来事は世界につながっています。そのため、世界各国と協力しながら、世界的視野をもって達成を目指すことが大切です。日本のみならず、世界でまだまだ達成できない目標はなんだろう、それに対して日本ができることは?と考えることがSDGsのやり方です。

ジェンダー平等の実現など、日本の優先課題は8つ

「2030アジェンダの履行に関する自発的国家レビュー2021~ポスト・コロナ時代のSDGs達成へ向けて~」では、8つの優先課題が定められています。

1.あらゆる人々が活躍する社会・ジェンダー平等の実現

2.健康・長寿の達成

3.成長市場の創出、地域活性化、科学技術イノベーション

4.持続可能で強靭な国土と質の高いインフラの整備

5.省・再生可能エネルギー、防災・気候変動対策、循環型社会

6.生物多様性、森林、海洋等の環境の保全

7.平和と安全・安心社会の実現

8.SDGs実施推進の体制と手段

これらは、日本がSDGsの実施において重視する活動分野といえるでしょう。自発的国家レビューは外務省のHPに掲載されています。概要だけでも目を通してみましょう。日本の現状や今後の取り組み方針について知ることができます。

併せて、SDGsの「本体」である国連決議 「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」(2015)に2030年に向けた「行動計画」、すなわち取り組むべき課題として挙げられている6点も見てみましょう。この短い6つの文章の中に、「平等」が2回、「包摂」も2回、そして「共有」などの言葉が出てくることに注目です。これらがSDGsの土台であることが日本では忘れられがちです。しかし、それこそがこれまでのやり方を「変革する」SDGsのきもであることを意識することが大事です。

1.貧困と飢餓に終止符を打つ

2.国内的・国際的な不平等と戦う

3.平和で、公正かつ包摂的な社会をうち立てる

4.人権を保護しジェンダー平等と女性・女児の能力強化を進める

5.地球と天然資源の永続的な保護を確保する

6.持続可能で包摂的で持続的な経済成長、繁栄の共有と働きがいある人間らしい仕事のための条件を、各国の発展段階・能力の違いを考慮に入れて作り出す

新型コロナウイルス感染症拡大により、目標達成への動きは停滞中

コロナ禍において企業の倒産や失業など、暗いニュースが多く聞かれます。世界的に見ても新型コロナウイルス感染症によって、極度の貧困がこの数十年で初めて増加しました。

子どもが搾取されるリスクが高まり、児童労働はこの20年間で初めて増加し、1億6000万人に。さらに医療従事者の不足など、保健分野での不平等も拡大している状況です。

世界のSDGsの進捗状況をまとめた国連のSDGs報告2021はこちらで確認できます。

日本のSNSではコロナ対策についてたくさんの声があがっていますが、本当に困っている人の声はそこにはないかもしれません。テレビやネット環境がなかったり、情報がアクセシブルでないために情報を得られず、サービスも届いていない人がいるかもしれません。そんな声をあげられない人、声をあげない人、そして、小さな声にも耳を傾け、そこから始めるのが「誰一人取り残さない社会」の実現につながります。

果たして、私たちはできているでしょうか。

未知のウイルスに対してさまざまな意見が飛び交っていますが、自分とは違った意見に対して批判や中傷をしていませんか? 多様性は、意見や生き方全般にいえることです。自分とは違っても、他者のあり方を尊重することが包摂です。日本に紛争はないけれど、いじめや誹謗中傷が横行する社会は平和でしょうか。

第2代国連事務総長のダグ・ハマーショルドの「国連は、人を天国に誘うためではなく、人を地獄から救うために創設された」という言葉を私はいつも心に留めています。

よりよいものを、より幸せを望むことは悪いことではありませんが、満ち足りた状態にいると苦しい立場の人に目が向きにくくなるものです。

どの分野においても困難な状況にある人達に目を向け、まず最初に手をのばす努力をして改善するのがSDGsの目的です。

コロナ禍で多角的にものを見る大切さも浮き彫りになりました。経済、保健、環境、福祉・・・あらゆる角度から取り組んでいくことの必要性を感じたのではないでしょうか。SDGsも分野を超えて考えていくことが大切です。日本国内だけにとどまらず、報告書を見ながら世界に目を向け、日本が世界各国にできること、世界各国から影響を受けることを考えていきましょう。

SDGsの期限である2030年まであと9年。私たちにはどんなことができるのか、何からはじめたらいいのかについては次回お話したいと思います。

Profile

井筒節(いづつたかし)

東京大学総合文化研究所・教養学部特任准教授。東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野保健学博士。国連人口基金専門分析官、国連本部精神保健・障害チーフ、世界銀行上級知識管理官、国連世界防災会議障害を包摂した防災フォーラム議長、国連障害と開発報告書精神障害タスクチーム共同議長などを経て現職。劇団四季やディズニー作品の翻訳、解説も担当。

安藤政信、レスリー・キー等が参加!

BMWと渋谷区が考える持続可能な未来

サステナブルな社会の実現を目指す自動車メーカー、BMWが新型電気自動車「BMW iX」と「BMW iX3」の日本発売を発表。同自動車のプロモーションの一環として、多様性を象徴する街、東京渋谷区とコラボレーション。アーティストや生活者との共創によって新たなイノベーションを起こす取り組みを行います。

企業と街、人が挑戦し、進化し続ける

〈写真上・左から〉ペイント アーティスト 佐々木香菜子氏、写真家・映像監督 レスリー・キー氏、俳優・映画監督 安藤政信氏 〈写真下〉イベントでお披露目された新型EV。©BMW Japan

渋谷駅周辺のウォールジャックをはじめ、スクランブル交差点の大型ビジョンでのCM放映、イベント、展示などを通じてBMW iXとiX3が渋谷の街をジャックしています。

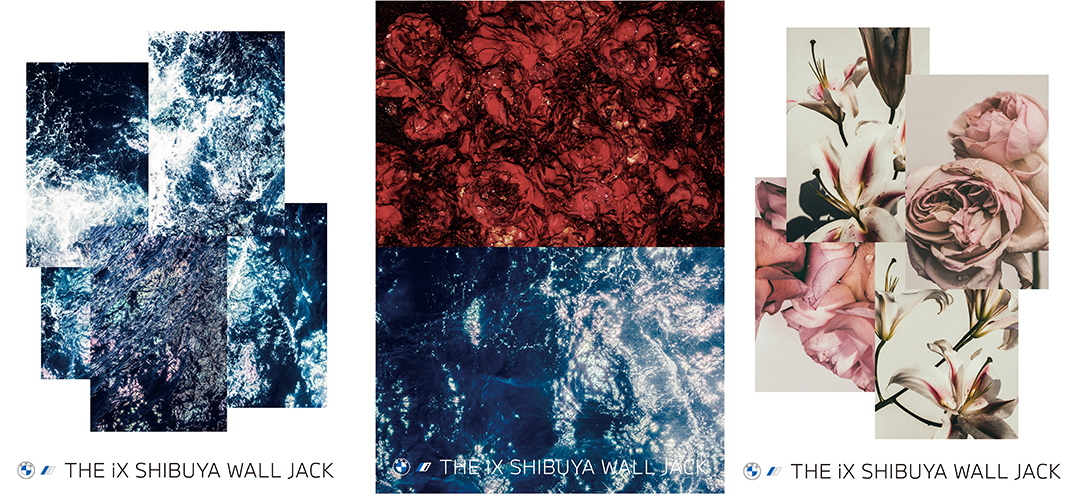

「THE iX SHIBUYA WALL JACK」では、俳優・映画監督の安藤政信さん、写真家・映像監督のレスリー・キーさん、ペイント アーティストの佐々木香菜子さんの3名が、iXにインスパイアされた作品を制作。11月15日(月)まで、渋谷駅周辺13ヵ所に展示されています。ここで3名の作品をご紹介します。

安藤政信氏 「silence01」「silence02」「silence03」

「自然や環境という切り口から作品づくりをスタートしました。役者として人を観察することが多く、写真作品もポートレートが好きなのですが、今回は人を入れず、自然風景の中に見る人の感情を表現しました。耳を澄ませて、自然と向き合うことを体験してほしいです」(安藤さん)

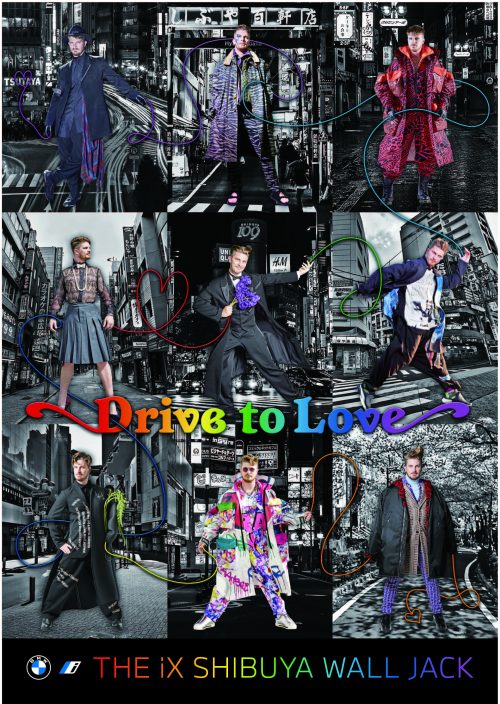

レスリー・キー氏 「Drive to Love」

「元気な街の姿を表現しました。コロナ禍で携帯で撮り溜めていた渋谷の街と、スタジオで撮影したヨウジヤマモトやアルマーニなど9つのブランドのパワフルな衣装をまとった人物を組み合わせました。

僕は渋谷区民で、昨年、戸籍上同性カップルに男女の婚姻関係に相当する関係を認めるパートナーシップ証明書を取得しました。その記念として、被写体は愛するパートナー、ジョシュア。昔の画家が自分の愛する人の絵を描くのと同じで、そういう感覚は実は、彼と出会って初めて体験しました。作品を見た皆さんに、この車を買って、愛するデスティネーション(目的地)へ行けるようなインスピレーションを与えられたらうれしいです」(レスリーさん)

佐々木香菜子氏 「break on through to the new world」

「日常生活や活動の制限があるなかで、ドキドキわくわくするような高揚する気持ちがすごく大切だと気づきました。私自身、日頃から思考を止めない、進化をすることを拒まないということをテーマに作品づくりをすることがあります。枠にとらわれずに新しい世界に突き進む、iXを見てそんな印象を受けて今回の作品に至りました」(佐々木さん)

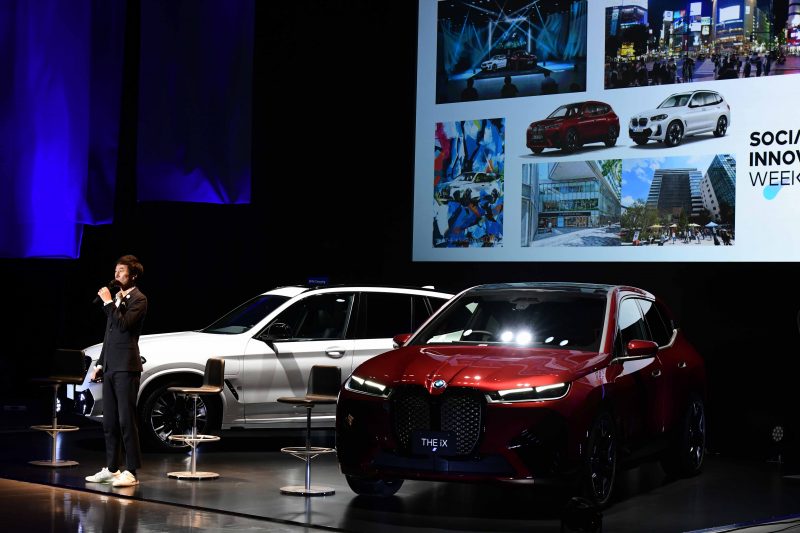

また、BMWは11月14日(日)まで「アイデアと触れ合う、渋谷の10日間。」として、カンファレンスや体験プログラムが開催される都市型イベント「SOCIAL INNOVATION WEEK SHIBUYA 2021」に協賛。一般社団法人渋谷未来デザインとともに、BMW iXを活用して社会課題を解決する「未来アイデア会議」を立ち上げます。

©BMW Japan

「未来アイデア会議」では、同法人の「フューチャーデザイナー(同法人が推進する事業の特別アドバイザー)」や民間企業と実験をしながら、電気自動車がライフスタイルのなかでどういう共生ができるのかを1年間考えていくそう。定期的に会議を開き、出たアイデアをBMW iXを活用して実験をしていきます。

そのキックオフとして、11月9日(火)に同法人が主催する都市型イベント「SOCIAL INNOVATION WEEK 2021」内でカンファレンスが開催されます。

BMW iXキーオブジェの贈呈。〈左から〉BMW ブランド・マネジメント・ディビジョン 本部長 遠藤克之輔氏、ビー・エム・ダブリュー株式会社代表取締役社長 クリスチャン・ヴィードマン氏、渋谷区長 長谷部健氏、一般社団法人渋谷未来デザイン/理事・事務局次長 兼 SOCIAL INNOVATION WEEK SHIBUYA 2021 エグゼクティブプロデューサー 長田新子氏

一般社団法人渋谷未来デザインの発起人である渋谷区長、長谷部健氏は、

「行政が抱える問題は多様化しています。行政単体ではなく、渋谷に集う多様な人々と区が一緒にアイデアを出し合って未来をデザインしていくことが目的で立ち上げた組織です。渋谷区の持っているリソースをシェアするという気持ちで、参加していただく企業同士でタッグを組み、渋谷区内で社会実験や実証実験をしながら実績を積んでいただきたいです。今回の取り組みでファッションと車、音楽と車などユニークなアイデアが交わされることに期待していますし、楽しみです」とコメント。

環境問題の改善を目指し、電気自動車の導入が促進されている昨今。BMW iXは水力発電や風力発電のクリーンエネルギーにより稼働している工場で製造されるそう。クリーンエネルギーと電気自動車の普及は、脱炭素社会の実現へ一歩となります。このプロモーションを通じて、環境を大切にしながら自らも気持ちよく過ごせる社会を考えてみませんか。

BMW カスタマー・インタラクション・センター

0120-269-437

https://www.bmw.co.jp/

羽田空港に話題の写真展を観に出かけませんか?

空港は世界中から集まる旅人が行き交う、まさに“多様性と調和”を体感できる場所。そんな羽田空港で、注目のイベントがスタートしました。

有意義なオフの過ごし方。羽田空港でアート鑑賞

11月4日から12月20日までの期間、羽田空港第2ターミナル5階のフライトデッキトーキョーで開催されるイベント「HANEDA ダイバーシティ&インクルージョン」。“人種、国籍、身体機能を超えた、多様性(ダイバーシティ)の素晴らしさ”をテーマに掲げ、期間中に2つのフェーズに分けて、2つの企画が展開されます。

第1フェーズとして、世界的に活躍するフォトグラファーの一人、レスリー・キーさんの写真展が開催中。「WE ARE THE LOVE」と題されたこの写真展は、約150人のセレブリティのポートレートがズラリと並んだ、見応えたっぷりの大規模なもの。写真のセレクトから展示構成まで、レスリーさんのこだわりをダイレクトに感じられる内容になっています。

〈左から〉レスリー・キーさん、すみれさん、河瀬直美さん、平原綾香さん、日本空港ビルデング代表取締役社長執行役員兼COO横田信秋さんがテープカットセレモニーに登場。

オープニングセレモニーには、レスリーさんと親交の厚いスペシャルゲストが駆けつけ、お祝いのメッセージが贈られました。

映画監督 河瀨直美さんは「レスリーの写真には(パンデミックによる)分断というものを超えた先のつながりがあり、そしていろんな立場の人が混じり合うなかで、そこに差をつけるのではなく認め合うという感情が表れている」と、作品の素晴らしさを解説。「レスリーとは17年来の付き合いになりますが、彼の愛のパワーに後押しされて、ここまで来れたように思います」という平原綾香さんの温かい言葉も印象的でした。

すみれさんは今回、空港で開催されたことに関して「空港ってダイバーシティとラブがあふれている場所ですよね。そこで『WE ARE THE LOVE』が展示されるなんてパーフェクト!」と、空港とレスリーさんの初コラボレーションに拍手を送りました。

12月中旬にはチャリティ写真集『WE ARE THE LOVE』を刊行予定。1971年生まれのレスリーさん。この写真集は、同じく1971年にジョン・レノンとオノ・ヨーコが作った名曲『イマジン』へのオマージュなのだそう。

「展示している写真、並べ方にはすべてストーリーがある。こんなに素晴らしい人たちの写真が撮れたことは、本当にラッキー。自分の写真を作品としてだけでなく、メディアとして観てもらいたい。一枚一枚に彼らの人生とメッセージがあるから」と語ってくれたレスリーさん。

まさにその言葉どおり、一人ひとりの持つ“そのとき”の個性を探り出して最大限に魅せる写真たちは、観る者の胸を鷲づかみにする強いパワーが宿っています。ぜひ、写真から発せられる想いを受け取ってください。

第2フェーズは同エリア内で12月1日からスタートする、クロスチーム「CHALLENGED DESIGN COLLECTION」。ハンディキャップを持つ方が、さまざまな分野の方とコラボレーションして生み出した、多用なデザイン、アイテム、サービスなどをストーリー仕立てに展示するそう。こちらもお楽しみに。

「HANEDA ダイバーシティ&インクルージョン」

レスリー・キー写真展「WE ARE THE LOVE」

開催期間:2021年11月4日(木)~12月20日(月)9:00~17:00

会 場:第2ターミナル5 階フライトデッキトーキョー、スカイデッキ南北通路

入場料:無料

※12月1日(水)からは同エリア内にて第2 フェーズもスタート。

あらためておさらい!SDGs(持続可能な開発目標)とは?

各自治体や、さまざまな企業がSDGsへの取り組みを発信していたり、メディアでも取り上げられることが多くなり、その認知度は上がってきています。

しかし、「SDGs」という言葉は知っていても、具体的にどんなことをすればいいのか、何を目的としているのか・・・まだ曖昧にしか理解できていない方が多いのではないでしょうか。

そこで、SDGsとは何か、なぜつくられたのか、何をすべきなのかについて、東京大学総合文化研究科特任准教授 井筒節さんに話を伺い、私たちが知っておくべきことをまとめました。

「誰一人取り残さない社会 」をつくるための世界共通目標

「SDGs(エスディージーズ)」は、2015年に国連総会で全加盟国の賛成のもと採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」という国連決議の一部です。貧困や飢餓、紛争、気候変動、環境汚染、感染症など世界中でさまざまな問題が起きていて、課題が山積みです。その問題を解決するために具体的な目標を立てたのが「SDGs」。

一つしかない地球で、これから先も世界中の人々が暮らし続けられるようにするために、2030年までに実現したいことと、そのための新しいアプローチを示した、私たちの行動計画ともいえます。地球の未来をよくするために、世界193カ国が力を合わせて達成すべき目標(ゴール)なのです。

SDGsの前には、2000年の国連で採択された「MDGs(ミレニアム開発目標)」があり、8つの目標を掲げていました。貧困人口や、5歳までに亡くなる子どもの数が大幅に減少し、初等教育の就学率も改善されるなど大きな成果がありました。

SDGsでは、MDGsの経験に基づき、都市部と農村部、貧困層と富裕層の間の大きな格差に取り組むことの重要性、そして、最も苦しい状況にある人々への対応からはじめることにフォーカスしています。格差は経済面だけでなく、環境やジェンダーなど生活するうえで生じる“差”はたくさんあります。

違いを尊重し合い、格差をなくすためにこれまで後まわしにされてきた人たちや、最も遅れているところに手をのばす努力をし、「誰一人取り残さない社会」を目指すのがSDGsの基本的な考えです。

17個の目標がクローズアップされがちですが、ぜひ「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」の前文を読んでください。そこに、SDGsを理解するための原則が書かれています。子どもにもわかりやすいようにまとめられている日本ユニセフ協会の「SDGs CLUB」でも確認できます。

17個あるゴールすべてを達成することに意味がある

SDGsは「Sustainable Development Goals」を略したもので、日本語訳は「持続可能な開発目標」です。最後の「s」は目標(ゴール)が17個あるので複数形になっています。

17個の目標を一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。

貧困をなくそう、人や国の不平等をなくそう、海の豊かさを守ろう・・・。

日本ではスローガンのような扱いになっていますが、目標(ゴール)なので具体的な数値が示されていて、それを達成することを目指すのがSDGsです。

17個の目標のもとにはそれに紐づく169のターゲットがあり、さらにその下には232の指標があります。SDGsは3階建てになっているのです。

ここで、「3.すべての人に健康と福祉を」のターゲットを見てみましょう。

- 2030年までに、世界の妊産婦の死亡率を出生10万人あたり70人未満に削減する。

- すべての国が新生児死亡率を少なくとも出生1,000件中12件以下まで減らし、5歳以下死亡率を少なくとも出生1,000件中25件以下まで減らすことを目指し、2030年までに、新生児及び5歳未満児の予防可能な死亡を根絶する。

- 2030年までに、エイズ、結核、マラリア及び顧みられない熱帯病といった伝染病を根絶するとともに肝炎、水系感染症及びそのほかの感染症に対処する。

- 2030年までに、非感染性疾患による若年死亡率を、予防や治療を通じて3分の1減少させ、精神保健及び福祉を促進する。

- 薬物乱用やアルコールの有害な摂取を含む、物質乱用の防止・治療を強化する。

- 2020年までに、世界の道路交通事故による死傷者を半減させる。

- 2030年までに、家族計画、情報・教育及び性と生殖に関する健康の国家戦略・計画への組み入れを含む、性と生殖に関する保健サービスをすべての人々が利用できるようにする。

- すべての人々に対する財政リスクからの保護、質の高い基礎的な保健サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ質が高く安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)を達成する。

- 2030年までに、有害化学物質、ならびに大気、水質及び土壌の汚染による死亡及び疾病の件数を大幅に減少させる。

- すべての国々において、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の実施を適宜強化する。

- 主に開発途上国に影響を及ぼす感染性及び非感染性疾患のワクチン及び医薬品の研究開発を支援する。また、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)及び公衆の健康に関するドーハ宣言に従い、安価な必須医薬品及びワクチンへのアクセスを提供する。同宣言は公衆衛生保護及び、特にすべての人々への医薬品のアクセス提供にかかわる「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)」の柔軟性に関する規定を最大限に行使する開発途上国の権利を確約したものである。

- 開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国において保健財政及び保健人材の採用、能力開発・訓練及び定着を大幅に拡大させる。

- すべての国々、特に開発途上国の国家・世界規模な健康危険因子の早期警告、危険因子緩和及び危険因子の管理のための能力を強化する。

「健康と福祉」と言われても幅が広くピンとこないかもしれませんが、このターゲットを読むと何をすべきかが見えてきませんか?

と同時に、私たち一人ひとりの力だけでは達成できないこともわかります。

もちろん、意識を持つこと、行動を起こすことは大切なのですが、この目標は政府や国連に与えられたもの。実現するために、企業や個人個人が協力をしましょうという行動指針です。

ゴールを示したアイコンが一塊に並べられているのは、コロナ禍で保健と経済のバランスが議論されたように、何かに取り組む際には、他の分野にも影響があるため、さまざまな分野のことを同時に考慮する必要があるからです。

例えば、「3.すべての人に健康と福祉を」に取り組むには、「8.働きがいも経済成長も」や「5.ジェンダー平等を実現しよう」、「4.質の高い教育をみんなに」など他の目標も関連してきます。残業が多く、産休がとりにくい状況では、心身の健康を保つのが難しくなりますし、学校で給食を食べたり、予防接種を受けたりすることで、健康を保つことができます。その際、障害のある方、日本語が苦手な方、介護をしている方など、さまざまな方々がアクセスできない状況がないかをチェックし、誰一人取り残されないようにするのがSDGsです。

一つの事柄だけではなく、関連性とバランスに気をつけながら、多角的な視点で考え行動していくことで、誰一人取り残さない社会が実現できるのです。

ターゲットはこちらから確認できます。

自分の得意分野、興味のある分野から相互理解を深める

17個の目標に、169のターゲット、232の指標と聞くとその数に尻込みしてしまう方もいるかもしれません。すべてを覚えることは難しいですし、一度に考えることはできません。

まずは今、自分が関わっていること、得意なこと、興味があることに着目してみましょう。

福祉に興味があるなら、「3.すべての人に健康と福祉を」のターゲットと指標をチェックし、自分が関われることはあるか、できているかを確認していきます。具体的な目標に対して的外れなことをしていても、達成はできません。ゴールに結びつく行動ができているか再確認するために、ターゲットや指標を読み込むといいでしょう。

次に、他の目標との結びつきを考えます。健康に暮らすためには安全な飲み水が必要です。そう「6.安全な水とトイレを世界中に」につながります。5歳までに命を失う子どもの数を減らすには、栄養も必要なので「1.貧困をなくそう」「2.飢餓をゼロに」にも関係します。

自分ごととして考え、自分を軸に周りを見渡すだけでも、できることが増えていきますし、違う立場の人たちを知ることができます。また、自分の活動が、他の分野にネガティブな影響を与えていないか、悲しむ人はいないか、未来に悪影響を与えていないかを考えることも大切です。

SDGsは期限が決められています。

2030年までに17個の目標を達成するためには、一人の力では叶えることができません。得意なことを活かし、みんなの力を集結させて取り組んでいくパートナーシップが必要です。世界中の人と手を取り合い、誰一人取り残さない社会を目指したいですね。

Profile:井筒節(いづつたかし)

東京大学総合文化研究所・教養学部特任准教授。東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野保健学博士。国連人口基金専門分析官、国連本部精神保健・障害チーフ、世界銀行上級知識管理官、国連世界防災会議障害を包摂した防災フォーラム議長、国連障害と開発報告書精神障害タスクチーム共同議長などを経て現職。劇団四季やディズニー作品の翻訳、解説も担当。