Contents

誰も軽い気持ちで来ているわけじゃない

中絶というテーマに向き合うのは、とても大きな勇気がいる。

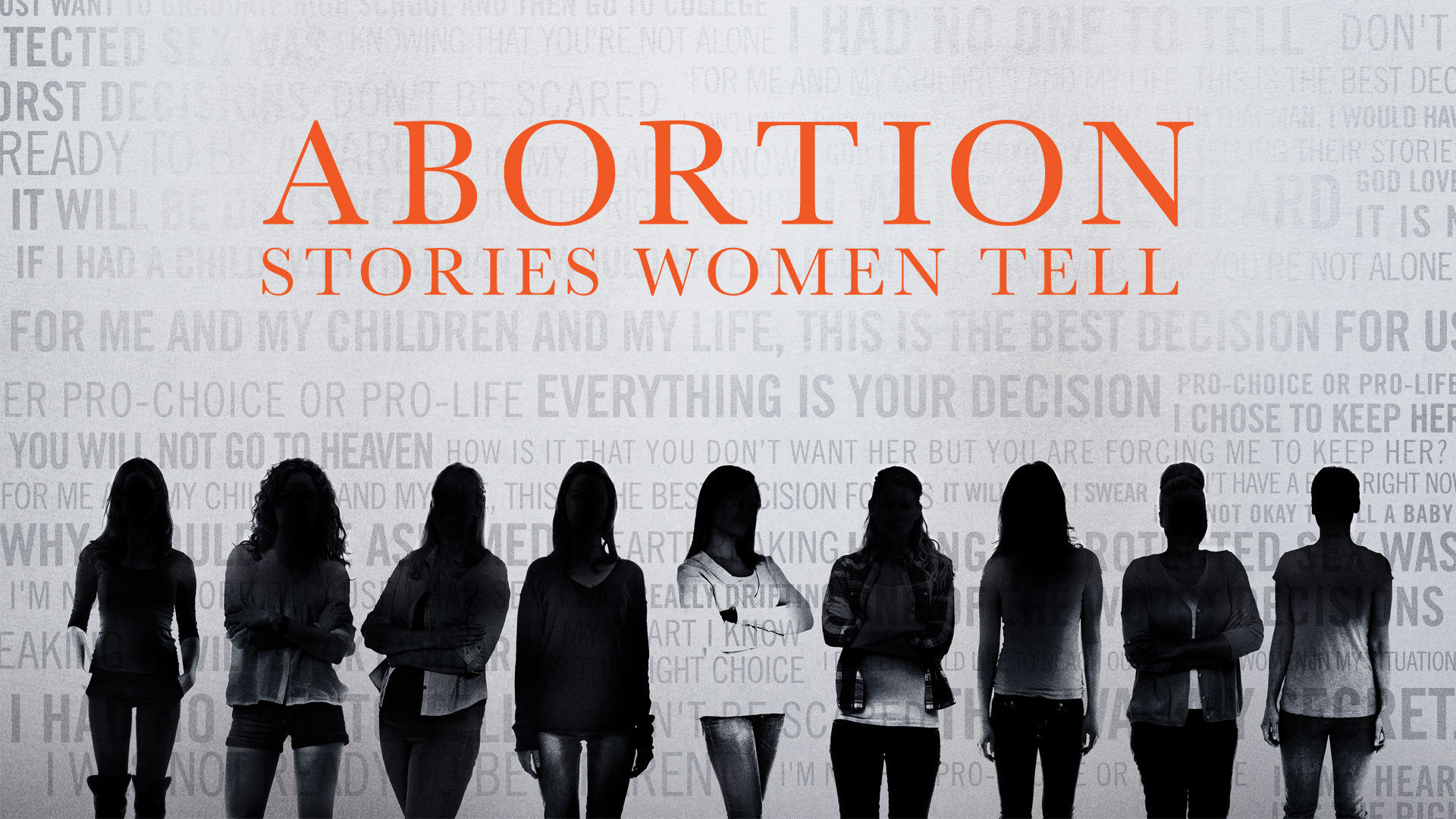

このドキュメンタリー『Abortion: Stories Women Tell』を観て、胸の奥が何度もざわついたのは、そこに映っていたのが“大きな社会問題”ではなく、ひとりひとりの女性の「生活」と「感情」だったからだ。

彼女たちは皆、自分の人生のどこかで立ち止まり、深く息を吸い込み、そして苦しい選択をしています。 誰も軽い気持ちで来ているわけではないし、正解なんてどこにも存在しない。

おすすめ記事:【映画レビュー】「Strip Down, Rise Up」| ポールダンスを通じて女性が立ち上がるとき

アメリカでは中絶が長く対立の的になり、2022年には、連邦レベルでの中絶の権利が覆され、各州が独自に中絶を禁止・制限できるようになりました。 本作の舞台であるミズーリ州では、中絶は特に強い偏見のなかに置かれています。それは2016年の時点でも同じだったという。(この記事の執筆時点では、ミズーリ州では中絶は依然合法ですが、状況は常に変わり続けています。)

“このドキュメンタリーは、中絶をめぐる政治論争ではなく、厳しい選択に向き合う女性たち一人ひとりの現実と感情を静かに映し出している。”

それでもこの映画が描くのは、賛成か反対か、という二者択一ではない。

そのどちらにも“人生の物語”が背景にあるということ。

反対を唱える女性たちでさえ、そこには悲しみや不安、あるいは過去の影のようなものがひそんでいました。映画は彼女たちを敵として描くことはしない。

ただ、「人として」そこにいる。

私自身の立場をあえて言うなら、私は女性が自分の身体について選ぶ権利を支持している。

しかし「選択を尊重する」という言葉が、反対派の人たちからは、あまりにも軽く聞こえてしまうことも理解しています。まるでマクドナルドのメニューを選ぶかのようだ、と感じてしまう人もいるでしょう。

そして、この映画に出てくる女性たちは、その「軽さ」がまったく当てはまらない現実を教えてくれる。 声は震え、涙をこらえ、手のひらには不安がにじむ。

背負っているものは、悲しみや責任、そして、どうしようもない“現実”。

これを軽々しく語れる人なんて、きっと一人もいない。

写真提供:HBO

女性は、あまりにも多くを背負っている。

「女性らしさ」という名で社会から押しつけられた箱の中には、昔から変わらない期待や役割が詰まっています。

かつてのように親族たちの支えで家庭が成り立つ時代は終わり、いまは多くの女性が自分と子どもを同時に支える必要があります。疲弊と不安が日常に潜むなか、家族の拡大や母性を疑問視する女性たちを責められるでしょうか。限界の中で生きる姿は、とても責められるものではない。

中絶の理由にはさまざまあるけど、多くは「経済的理由」「パートナーとの問題」「健康上の理由」に集約されている。

しかしその背景にあるのは、数えきれないほどの“人としての物語”。裁くのではなく、理解しようとする姿勢が必要ではないでしょうか。

この作品は、どんな決断の背後にも「その状況で最善を尽くそうとする女性」がいることを思い出させてくれる。そして、静かに、やわらかく見守ることこそが、私たちにできる力強い支えのひとつなのだと感じました。

子どもを育てるという現実の重さ

アメリカで子どもを18歳まで育てるには、およそ37万5000ドル(約5,500万円)かかると言われている。 数字だけでは伝わらないが、子育てとは想像以上に重い現実。

映画で最初に登場するエイミーは、30歳。8歳と9歳の子どもを育てながら、週に70〜90時間働いている。これ以上の子どもを育てる余裕はないんです。

時間も、お金も、気力も。

“生活の限界の中で中絶という苦しい選択を迫られるエイミーの葛藤と、女性だけが不当に責められ恥を負わされる社会の偏見を鋭く映し出している。”

彼女の顔には、長年の疲れが刻まれていた。車を運転し、診察室で静かに座る姿には、言葉にできない葛藤が漂う。

それでもエイミーはカメラに向かって、こう言いました。

「なぜ私たちは恥じなきゃいけないの?私は女性として生まれたのに。」

カメラが外の抗議者たちのプラカードを映すと、裸の女性を描いた“侮辱的な”看板が目に入ります。それは、中絶を選ぶ女性はふしだらだという古い偏見を象徴していました。

エイミーは言います。「女性にも欲求や人生がある。でも何かがうまくいかなくなった時、責められるのはいつも私たち。」

本来は二人の行為でできた命なのに、なぜ責任と恥の大半だけが女性に押しつけられるのでしょうか。

写真提供:HBO

暴力、裏切り、そして“選べない選択”

別の女性モニークは、暴力的な夫との生活の中で妊娠が発覚しました。 殴られ、蹴られ、頭蓋骨を割られた過去。その環境で子どもを育てるという選択肢は、彼女にはなかった。

中絶の処置中、優しく手を差し伸べた男性看護師の結婚指輪を見て、「こういう夫もいるんだ」と思ったという。その対比が、胸に痛い。彼女の夫は、中絶から一週間後には「もう忘れろ」と言っただけでした。

また別の女性メルセデスは、恋人が既婚者であることを妊娠後に知った。妊娠したと思った矢先、相手の男性が既婚者で、子どもも責任も負う気がないことを知ります。

彼女はすでに1人娘を育てていて、生活は限界。でもミズーリ州では中絶を受ける前に72時間の待機期間が課されます。3日間の無給休暇を取る余裕はなく、彼女は州外へ向かうしかなかった。

距離を移動して中絶を受ける女性はアメリカでは珍しくありません。

医療への遅れや制限は、命の危険にもつながることがあるのです。

赤ちゃんが生きられないとわかったとき

妊娠中期で、赤ちゃんに致命的な異常が見つかることも。サラは妊娠12週の検査で、赤ちゃんの頭蓋骨が形成されておらず、四肢にも異常がある「羊膜索症候群」であることを知りました。

“致命的な胎児異常によって母体の命まで危険にさらされる状況でも中絶が禁じられる州があるという現実を示し、中絶が“選択”ではなく時に“生存のための医療”であることを強く訴えている。”

子宮内で赤ちゃんが亡くなった場合、母体にも命の危険が及びます。迅速に処置をしなければ、母親が亡くなることもあります。

それほど深刻な状況でも、中絶が禁じられている州は少なくない。

「中絶は選択ではなく、生存のための医療行為」である現実を、この映画は突きつけます。

静かに支え続ける人たち

映画には、診療所の医師や看護師、スタッフが登場する。彼女たちもまた、脅迫や孤立の中で過ごしています。 それでも毎日現場に立ち、傷ついた女性たちの不安を受け止め続ける。

その優しさは、声に出さなくても伝わってくる。

写真提供:HBO

写真提供:HBO

宗教と罪悪感のあいだで

ミズーリ州を含むアメリカの一部地域では、キリスト教と中絶の議論が強く結びついている。

神を裏切った、と自己嫌悪になる女性もいれば、神の助けを信じて前を向こうとする女性もいる。

宗教に馴染みがない私にとって、キリスト教内でもこれほど多様な解釈や感情があることは興味深いものでした。ある人は「神は中絶を憎む」と叫び、別の人は涙を流しながら「神は慈悲深い」と語る。

反中絶団体のリーダーであるキャシーは、信仰のもとで活動を続ける女性。彼女は中絶禁止法の成立を祝うイベントを準備し、神への感謝を口にします。一見、反対派は冷淡に見えるかもしれないけど、キャシーの表情からは悪意は感じられない。ただ、信じるものに真剣な人として映っていた。

“中絶をめぐるキリスト教的価値観がアメリカでいかに複雑で多様かを示し、信仰ゆえに反対運動を続ける人々もまた、それぞれの真剣な思いや解釈の中で揺れている”

そして彼女自身、「自分は中絶されかけた子だった」と語りました。両親が最終的に中絶を選ばなかったことで、自分は生を得た——その事実が、彼女にとって「命の尊さ」を形作っていると語ります。話す途中でふと視線をそらすその姿には、「もしかしたら私は存在しなかったかもしれない」という淡い悲しみが滲んでいるようだった。

その事実は、彼女の世界の見え方を決定づけている。

人の立場や信念の根っこには、必ず“理由”がある。

痛みや恐怖や希望が、それぞれの方向に人を動かす。

違いの中にあるもの

私たちは、きっと永遠に中絶について完全に意見を一致させることはできない。

けれど、その背景にはほとんどの場合、「恐れ」や「希望」や「経験」があります。

学生団体「Students for Life」で活動する大学生リーガンもそのひとり。討論では落ち着きを保ちながらも、自分の信念をしっかりと語ります。

映画では団体の主張が詳しく説明されていないけど、彼女の言葉や姿勢からは、敵意ではなく「信じているものを伝えたい」という誠実さが感じられました。

写真提供:HBO

意見の対立は、人間社会において避けられないもの。

大切なのは「対立そのもの」ではなく、「対立しているときにどうふるまうか」。

“意見の対立は、人間社会において避けられないもの。大切なのは「対立そのもの」ではなく、「対立しているときにどうふるまうか」。”

しかし診療所の外で抗議する人たちは、まるで女性の心の傷に塩を塗り込むようなやり方で叫び、責め立てる。

ガードマンのシシーは言う。

「人のことばっか気にして、家のことはどうでもいいだろ。」

彼らは何を求めてそこに立ち続けるのだろう?リーガンでさえ、「診療所前での抗議行動は効果がない」と認めています。

進展もないまま炎天下や寒空の下で叫び続けるその原動力は何なのか?

シシーの言うように「ネガティブなことを喜ぶ」のだとしたら、それは本当に“神の意志”なのでしょうか。

その疑問はずっと残ったまま。

女性として、この映画を見て

この作品が心を揺さぶったのは、ここに映る苦しみや葛藤が、女性として私自身も感じてきた現実と重なるからだと思う。

私たちは、望んでもいないのに、あまりにも多くの責任を背負わされています。

子どもか、生活か。

母性か、安定か。

多くの女性は、両方を手に入れる余裕なんて持たされていない。

誰が「子どもを産みたくなかった」などと言えるでしょうか。

彼女たちの中で育っていた命を、何とも思わないはずがない。

そこには深い悲しみがある。

もし状況が違えば、彼女たちの多くは喜んで母になるでしょう。

けれど、子どもであるはずの10代の少女たちが妊娠したとき、彼女たちは突然、“人生を左右する岐路”に立たされる。

子どもを産むか、教育を取るか。

子どもを産むか、身の安全を守るか。

歯列矯正の器具をつけた幼い少女が、母親に言えない理由を小さな声で語る姿。

すでに一児の母である17歳の少女が、また妊娠し、「二人目を育てられるだろうか」と震える声で相談する様子。

胸が痛くない人なんているだろうか。

女性は「母であり、妻であり、恋人であり、社会人であれ」と求められます。

けれど私たちは、ひとりの人間。

すべてを同時に背負うことはできない。

だからこそ、時には「息をつく場所」が必要なのです。

選択するための空間。

存在を許される空間。

自分を取り戻すための空間。

だから、時には少しだけ“呼吸できる場所”が必要なのだと思う。

自分で選ぶための場所。

自分として存在していい場所。

シシーの言葉が、不思議と心に残る。

「すべては自分の選択。神様はみんなを愛してる。」

ライター:プロフィール

インタビュー:條川純 (じょうかわじゅん)

日米両国で育った條川純は、インタビューでも独特の視点を披露する。彼女のモットーは、ハミングを通して、自分自身と他者への優しさと共感を広めること。