アフターコロナの新たな居場所:渋谷区が目指す新しい地域のかたち

東京の渋谷といえば、大都会の象徴として知られていますが、その一角に、意外にも住民主体のまちづくりが進むエリアがあるのをご存じでしょうか。その名も「ササハタハツ」—笹塚・幡ヶ谷・初台駅周辺エリアからなるこの場所には、渋谷区民の約4割が暮らしています。ここで繰り広げられているのは、一般的な都会のイメージを覆すユニークなプロジェクトです。

アフターコロナで孤独感が増す人々が多い今、そしてオンラインで何でもできる時代に突入した今、そんなまちづくりがどのような役割を果たしているのか。ササハタハツまちラボの上田事務局長に、その取り組みについて詳しくお話を伺いました。

ーーササハタハツまちラボが2021年から行っている「388 FARM MARCHE」(ササハタハツファームマルシェ)。最近では、5月に行われましたね。

はい、5月12日に第6回目を開催しました。出店数が過去最高の29団体となり、当日は約 2500名が来場してくれました。大人から子供まで幅広い世代に来場していただきましたね。まちラボは、我々が活動をするというよりも、まちづくりをしたいというコミュニティの人たちのために、活動ができるように枠組みを作るなどの支援をしています。

ーー海外でよく見るフリーマーケット(屋外の蚤の市)では、地元の人が無農薬野菜や手作りジャムなんかを売ったりしていますが、「388 FARM MARCHE」も、そういったイベントでしょうか?

ご飯ものを売っている店もありますが、「388 FARM MARCHE」は少しユニークなところがあります。というのも、このイベントでは自分が住むこの地域でこれをやってみたいという人たちが集まり、プロジェクトを作っているからです。地域にこういう課題があるからその解決のための取り組みたいという人だったり、自身の趣味をもう少しつきつめて地域にも貢献したいという人たちの集まりでもあります。

ーーアフターコロナの今、孤独を感じる人が増えているという調査結果も出ています。まちラボの取り組みでは、孤立しやすい一人暮らしの人や高齢者をサポートすることも意識しているのでしょうか?

私たちがサポートしている団体で、特にそういった課題に一役買っていると感じる団体をいくつか紹介させていただきますね。「ママぷらキッズ&ベビー」さんは、妊産婦さんのための運動トレーナーの資格を持った方で構成された団体で、乳幼児親子のための取り組みを展開しています。去年は産後ママのために、赤ちゃんと一緒にできるレッスンや大学の先生を 監修につけて軽い運動プログラムを考案しています。他にも、放課後の子どもたちの居場所を提供したり、夏休み期間中の居場所も提供しています。コロナ禍も活発に活動していた団体で、大勢の方が参加しており地域に大きく貢献していると感じます。

ーー子育て世代のお母さんは、近所とのつながりがないと孤立しがちなので、こういった活動は助かりますね。

他には「ササハタハツ花コミュニティ」という6~7年活動しているところがあります。皆が集まれる場所づくりのためという目的で始まり仲間をどんどん増やしていきました。最近では、活動の規模も拡大し参加者はさらに増え、メンバーたちで様々な企画の担当者を巡回しています。主催者によれば、参加者同志が自然につながっていったとのことでした。この団体は、高齢者、ハンディキャップ持った方、そしてお子さん向けの活動を主に行っており、口コミで広まり人がどんどん増えていったそうです。私たちは、こういう団体が活動を幅広く実施・発信するためのお手伝いをしています。

ーーこういう地域のイベントは、楽しそうだと興味を持ちながらも地域に知り合いもいなく参加を躊躇する人もいるのかなと思います。そう感じている人たちは、まちラボの取り組みをどう活用できるでしょうか?

我々の課題でもあるのですが、「388 FARM MARCHE」をやっていると、少し見るだけでそのまま通り過ぎる人もいます。忙しくて時間がないということもあるかもしれませんが、今後は、より外へ開かれたイベント空間の作り方・オープンな雰囲気醸成が必要なのかもしれません。 ですから、イベントに気軽に立ち寄ってもらうための仕掛けづくりは、今の課題ですね。

一部の人たちだけのイベントではないと理解してもらうための新しい取り組みに「ササハピゼミ」があります。これは、地域で活動をしてみたいけれど具体的にどうやったらいいかわからないという人を対象に、地域で活動した経験のある人たちを講師として迎えた講義と地域のまちづくり活動に実験的にチャレンジするプログラムです。活動のための手段などのアドバイスを行い、地域の新陳代謝を促すためのこの取り組みを、今年度から新しくスタートしました。

ーーアフターコロナとなってオンラインで人と接する機会が増え、パソコン一台あれば人とコミュニケーションがとれます。オンラインで誰とでも会える今の時代に、まちラボの活動がコミュニティに歓迎されるのはなぜでしょう?

我々も「対面がベストだ」とは考えていません。その場に行かないと体験できないこともある一方で、多くの人に気軽に参加してもらいたいという理由で、オンライン形式にしているイベントもあります。対面とオンラインのどちらかを選ぶということではなく、その人の生活スタイルにあった形で、参加しやすいものを選んでいけばいいのではないでしょうか。

ーまちラボがサポートしている対面ならではという活動はありますか?

リアルならではということですと、渋谷区緑道・道路構造物課の事業で玉川上水旧水路緑道に設置した「仮設FARM」というコミュニティ農園があります。これは、緑道にプランターを置き、公募で選ばれた利用者(キャスト)70名が運営しているものです。キャストの人たちが水やりや栽培などの手入れをしている時に、ふらっと立ち寄った犬の散歩をしている人がひと声かけてくれたり、散歩をしている幼稚園の子どもたちが通り過ぎて、実際に野菜を触ってもらえたり、そういうコミュニティが生まれています。そういう場面を見ると農園というリアルの場があってこそ生まれるコミュニティがあるなと感じます。このあたりがリアルで行うことの意義ですね。

ーー日本全国にコミュニティのつながりを強めるための取り組みありますが、ササハタハツまちラボのユニーク性や強みというと、どういうところがあります か?

渋谷区にあるササハタハツのエリアは、渋谷区内の人口の約4割が住んでいる地域です。住宅街でありながら、新宿駅にも近くアクセスしやすい場所にあります。そういったところは強みであり特徴ですね。

また、まちラボが発足する前の2017年度~2019年度にかけて、「ササハタハツまちづくりフューチャーセッション」という多様な人々が集まり、お互いの強みを引き出すためのワークショップや対話を行ってきました。当時の「地域のために何かしたい」「活動したい」といった想いが活動となり、活動同士が繋がり、相乗的にこのエリアのまちの価値を高めています。まちラボのプロジェクトが活発に動いているのも、地域の皆さんが自発的に自分ごととして、これをやりたいと感じている人が多いからです。

ーー前回のインタビューでは、ササハタハツは若い人や高齢者など一人暮らしが多いエリアのため、そういう人たちへのアプローチが課題とのことでしたが、この2~3年で進展はありましたか?

まちづくりの活動の間口はもっと広げていきたいと考えており、去年度から「388 Area Makers(ササハタハツエリアメイカーズ)」という枠組みを作っています。ここでは、すでに活動している人、まちまちづくりに興味がある住民の方など、誰でも参加できるミートアップを開催しています。今後さらに多くの人にも参加してもらえるような機会をどんどん作っています。まちづくりは、住民が積極的に自分ごととして関わることで初めて、継続していけるものだと思います。まちラボは、今後も、地元の皆さんのまちづくりの活動を支援していきます。

ササハタハツまちラボ事務局長として、ササハタハツに関わる全てのみなさんがワクワク・イキイキとやりたいことに取り組めるよう、まちラボ事務局を運営していきます。

前回のインタビュー記事:https://humming-earth.com/mirai/shibuyaku-report/

国境を越えて、生理を理由にチャンスをあきらめない社会を作る【ベアジャパン 髙橋くみさんインタビュー】

生理の日はできることも限られ、気分も落ち込むなど、多くの女性が生理との付き合い方に悩んでいます。そんな女性特有の悩みの解消を目指しているのが、高機能吸水ショーツブランド「ベア ジャパン(Be-A Japan)」。今回のインタビューでは、ベアジャパンの代表取締役CEO、髙橋くみさんに、生理に関するご自身の体験談や、アフリカでの新しい取り組みなどについて伺いました。

「メディアでは『生理セミナーをしている人』と思われているかもしれません」と笑顔で話す髙橋さんからは、「生理が理由で女性があきらめることのない社会」を作るという確固たる意志と自信が感じられました。

ーー髙橋さんが今取り組んでいらっしゃる「女性の幸せ・生き方」について関心を持ったきっかけはありますか?

ロンドンの大学では哲学部だったんです。人権について学んでいく上で、女性の人権や人種差別についてよく考えるようになりました。その後日本に帰国し、外資系の映画会社とアパレル会社で働いてきました。外資ということで日本の伝統的な会社に比べれば自由で、ジェンダーの平等という部分は守られていたように思います。それでも、お茶くみは女性の仕事でした。大学までは、男女一緒に評価されて勉強していたのに、いざ社会に出ると、男女で違いがでてくる社会なのかと強く感じたことが、きっかけのひとつです。

ーー海外生活が長い髙橋さんから見て、女性の生き方という点で、海外らしいエピソードなどありますか?

私は小学校5、6年生をオーストラリアのメルボルンで過ごしました。中学が日本で、高校はオーストラリアの女子高、大学はロンドン、日本に帰って結婚、出産後にアメリカのロサンゼルスに渡る、そんな人生を送ってきました。そこで思うのは、海外生活が長いと言うと、「日本は海外に比べてすごく遅れていますよね」と言われることが多いということ。でもオーストラリアでもイギリスでもアメリカでも、女性の人権が日本より進んでいるのかというと、そうでない部分がたくさんあると思っています。

ーー日本のほうが進んでいると思うのはどんなところでしょう?

日本は、海外に比べて宗教の影響が少ないところだと感じます。例えば、アメリカでは今、中絶の問題があり、カトリック教徒だと避妊の話題すら嫌がる人もいます。その一方で、我々の生理セミナーをテレビや新聞で紹介いただく機会が増えていますが、それは、日本では宗教が大きな問題として扱われないからというのも理由のひとつだと思うんです。ですから、宗教が関わるようなトピックでは、アメリカではNGとされることが多く、女性の権利という点では、意外とアメリカはとても進んでるように見えて実は進みきれていないと感じることがありますね。

ーー生理に関して、海外でのびっくり体験はありますか?

ワオ!と感じた体験で言うと、オーストラリアで小学校6年生の時のことが思い出されます。クラスの女の子が使用した経血がついた生理ナプキンを校庭で体育の授業中に落としたことがあったんです。多分、トイレで捨てられずナプキンをそのままポケットに入れていたので落ちてしまったのでしょう。 「これはなんだ」とみんながわーっと近寄って、担任の男性の先生が真っ赤になり、彼もナプキンを拾えなくて大騒ぎ、という事件が起きました。その後、その女の子は登校拒否になってしまったんです。

ーーそれは、その子にとって辛い出来事ですね。

話しているだけで涙が出てきちゃうほどかわいそうですよね。彼女にとってトラウマだろうしクラスのみんなにとっても、記憶に残る出来事だったと思います。家に帰って、私の母に話したら、生理はあなたにもみんなにもくることなんだから、先生が平然と対応していれば、そんなことにはならなかったよね、とすごく怒ったんですね。

ーー生理がタブーであるのは、日本だけではないということですね。

このオーストラリアでの出来事はいまだに思い出します。どこの世界においても、アフリカでも オーストラリアでも日本でもアメリカでも、生理はどことなくタブーなんです。特に男性は見たこともなければ、触ったこともなければという世界ですからね。こういうことが学校で起きた時、すぐに対応できる先生がいるかというとなかなかいないのではないかと思います。そういう経験を踏まえると、どこの国でも生理がタブーであることは変わりないし、1人1人、女性も男性も含めて、意識を変えていくことで、少しずつ良くできるんじゃないかなと思っています。

ーー3年以上続けて生理セミナーを開催されていますが、生理について女性が話しやすい環境が整ってきたという実感はありますか?

この4年でだいぶ変わってきたと思います。私たちがこのブランドを始めた時に、生理に関するトピックの企画書をテレビ局に提出しプロデューサーさんとお話をさせていただきました。でも、「地上波で生理の話は無理」と言われてしまい、2局からお断りされたんですね。これが4年前のことです。でも今は、我々の生理セミナーの活動もテレビ局に取材いただいたり、新聞で一面カラーで掲載されたりと、すごく変わってきています。

先日は、男子校で行った生理セミナーの記事がヤフーニュースのトップになり700件以上のコメントをもらいました。4年前、ベアの活動がヤフーニュースに掲載された時も900件ぐらいコメントがつきましたが、「なんて卑猥な」など、ネガティブコメントばかりでした。それが、今回のコメントはポジティブなものばかり。ご自分の経験を共有してくれたり、そこに返信してコメントで盛り上がっているのを見て、この4年でずいぶん変わったなと感じました。

ーー生理セミナーを通して、生理への若者の意識の変化などは感じますか?

そうですね。高校生は生理がタブーだという先入観もなくポジティブに素直に聞いてくれることが多いです。逆に大学生だと、恥ずかしがったり、生理ナプキンを見せると茶化してみたりということがありますね。ですから若い頃から、生理は自然現象として女性に起こるもので、生理がなければ人間は生まれない、大事な生殖機能だということを知ることが大切だと感じます。

ーー髙橋さんのお母さまはシングルマザーの経験もあるそうですが、シングルマザーに育てられた経験は、高橋さんの人生観に影響を与えていますか?

女性が社会に出ることはとても大事なことだと思います。女性が収入を得ること、自立することの大切さというのは、母を通じて強く感じました。我々の会社は女性のみで、子供がいるメンバーもすごく多いんです。子供を育てながら仕事をするってすごく大変なことだと思うのですが、 社会として男性も女性もともに自立できることが大事だと思える社会になったらと期待しています。

ーーベアが取り組んでいるエチオピアのプログラムについて教えてください。

社名の『Be-A(ベア)』は、“Girls Be Ambitious” のBeとAをとってつけました。“Boys Be Ambitious(少年よ大志を抱け)”という有名なフレーズがありますが、男の子だけじゃなく女の子や女性も大志を抱ける、という想いで、“Girls Be Ambitious”をブランドのメッセージとして掲げています。

我々のこのエチオピアの活動というのは、弊社が行う「Girls Be Ambitiousプロジェクト」の一つです。このプロジェクトは女性が生理だからといってあきらめない、そんな社会、世界を作っていけたらという想いで行っています。そのために大事なことは、生理に関する知識をきちんと正しく広めていくこと。100人いたら100通りの生理があります。生理痛がある人もない人もいる、眠たくなる人もいればそうでない人もいる、生理の量も人それぞれです。生理についてのそういう情報があまり知られていません。女性も男性もそういう情報をもっと知ることで、あきらめない社会が作れると思っています。2つ目は、生理用品はいろいろなものが出てきていますが、自分に合った生理用品に巡り合えていない女性や、生理用品が使えないという女性も世の中にたくさんいるということ。生理であきらめない社会のためには、生理のもれを気にせず生理期間中も快適に過ごせることが大事です。この2つを主に、我々は活動しています。

ーーエチオピアでも、生理が理由であきらめている女性が日本のように多いんですね。

エチオピアは生理ナプキンを使える女性が36%のみ。それ以外の女性はボロ布などを当てているという現状があります。生理ナプキンを買っている女性も快適に過ごしているわけではなく、ビニール素材のようなむれやすい作りのナプキンを使っています。平均年収が1000ドル未満の国で、生理ナプキンが1パック160円と値段も高いんですね。女性たちにお話を聞くと、頻繁にナプキンの交換もできず極限までナプキンを使っているそうです。その結果かぶれたりもれることがよくあると聞きました。トイレットペーパーも高級品なので、学校や職場のトイレにないのが当たり前の世界。私たちも実際エチオピアを訪問し、トイレットペーパーのない状況で生理期間を過ごすのは不快だろうと感じました。

ーーそういう状況のエチオピアを、ベアジャパンはどのように支援しているのでしょう?

先日、エチオピアを訪問した際に、吸水ショーツを寄贈し生理セミナーも行いました。さらに、吸水ショーツ製造のためのトレーニングを始めます。このプログラムは国連人口基金さんにご賛同いただいて、ご一緒させていただいているプロジェクトです。エチオピアの女性が自分で吸水ショーツを作れば雇用も生まれます。ですから、エチオピアの女性がエチオピアで作った吸水ショーツで過ごせる社会を作るために取り組んでいます。ちょうど今年の4月にトレーニングが始まったところです。

ーー髙橋さんがベアの商品や生理セミナーを通して伝えたいメッセージとは?

「Girls Be Ambitious」というブランドのメッセージそのものですが、私たち人間は生まれたらみんなが大志を持って良いと思うんです。将来、「ボーイズ」とか「ガールズ」とか性別が関係なくなる社会を作りたいですね。今は我々は「女性である」ことに集中して 「Girls Be Ambitious」というプロジェクトをやっていますが、何年後かには、「わざわざガールズと言わなくてもいいよね」「昔はそう言わないといけない世界だったんだね」といえる時代になって欲しいですね。ですから、我々のベアという社名にも、あえて「ガールズ」は使っていません。そういう社会が私たちが目指すべきゴールですね。

前回のベア ジャパンインタビュー記事はこちら:

https://humming-earth.com/mirai/interview03/

ベアジャパン公式HP:https://withbe-a.com

GBA公式HP:https://girlsbeambitious.com/

女性のためのソープに込めた情熱と信念。「女性はもっと自分を大切にしてあげて」【高倉健社長インタビュー 03】

フェムケアという言葉が一般的になる前からこのカテゴリーの商品を手掛けてきたたかくら新産業。同社の挑戦は当時ほとんど知られていなかった経皮吸収という概念に着目したことに始まります。ハミングは今回、フェムケアの先駆者とも言える同社の社長、高倉健さんにインタビューしました。10年以上前からこの分野に取り組んできた高倉さんが、フェムケアを通じて伝えたいメッセージ、日本の女性たちがデリケートゾーンのケアを重視すべき理由をお聞きしました。

ーオーガニック商品を扱うたかくら新産業ですが、フェムケア商品も10年以上前から販売されていますね。どうしてこのフェムケアのアイテムを取り入れたのですか?

弊社はオーガニックのブランド始めて18年ぐらいになります。オーガニックを扱っていくなかで気づいたのは、ケミカル品を悪だと考える人がいるということです。私たちは、ものすごくストイックにオーガニックを追及していますけど、ケミカルが悪とは思っていません。それをちゃんと伝えたいと思いました。今では、経皮吸収という言葉をよく聞きますが、この言葉をを日本に普及させたのは私だと自負しています。なぜなら、私はまだこの言葉が日本で広まる前から経皮吸収に着目していたからです。

オーガニック原料が豊富なオーストラリアで商品を作ろうということになり、オーストラリアの工場に視察に訪れた時のことです。そこで妻が以前に乳がんになったという話をしたら、デオドラントに気をつけているかと聞かれました。「デオドラントに入っているアルミニウムで乳癌リスクが3倍高くなる」「脇はすごく吸収しやすい部位だから、脇に使うものは気を付けて」と教えてもらったんです。日本に戻り、オーストラリアで聞いた「吸収しやすい部位」について文献を探していたら、イギリスで行われた経皮吸収率の調査データを見つけました。

物質が皮膚を通してどのくらい吸収されるかを経皮吸収率と言いますが、これは身体の部位によって違います。腕の内側を1としたとき、頭皮が3.5倍、脇は3.6倍、下顎は14倍も吸収します。では、デリケートゾーンはどうなんだろうと調べたら42倍だったんです。その時にオーガニックに変えるべきなのは、経皮吸収率が一番高いデリケートゾーンでそのための商品を作らなければと思ったのです。

ーなるほど。そういう理由で、経皮吸収率が高い部位に使えるオーラルケアやデオドラント商品も扱っているのですね。

私の会社はフェイシャル商品は1個も作っていません。でも、フェイシャル商品はオーガニックにしても意味がないというわけではありません。ただ、私は人のまねが嫌なんです。誰もやってないことをやりたいですね。

ー「ピュビケア オーガニック」の最初の商品はイタリアで作られたとのことですが?

「ピュビケア オーガニック」がスタートしてから、ブランドのリニューアルは4回していますが、1番最初の商品は、デリケートゾーン商品の開発が進んでいたイタリアで製造しました。例えば、イタリアには、娘が生まれると母親がデリケートゾーンのアイテムの使い方を教えるという文化があるんですね。ある時イタリアの出張で泊まったホテルにあったトイレのビデの中にデリケートゾーン専用のソープが設置されていたのです。それなのに歯ブラシは置いていませんでした。イタリアは、歯ブラシよりもデリケートゾーンのケアの方が優先度が高いのか!と、とてもびっくりしました。翌日、工場でその話をしたら、イタリア人の従業員たちに「デリケートゾーン専門ソープなんて当たり前だよ」と言われました。日本人は身体の全ての部分をボディーソープで洗うと言ったら、「オーマイガッド!」と驚かれましたね。(笑)

ーイタリアでは、身体を同じソープで洗うことが驚かれてしまうことなんですね。

この体験から、デリケートゾーンを大切にするイタリアの習慣を日本にも伝えることが大事だと思いました。しかし、フェムケアアイテムは販売当初は全く日本では売れませんでした。なぜかというと、当時、デリケートゾーンの市場には生理用品しかなかったからです。デリケートゾーン用のソープもミルクもなく、そもそもそういうカテゴリーが存在しなかったので、日本人は誰も知らないわけですよね。そこで「デリケートゾーン・アンバサダー講座」を開催し、デリケートゾ―ンのケアが女性にとってどんなにメリットがあるかを伝えていきました。こういった試みを続けていくと、ケアすることのメリットを徐々に知ってもらえるようになり、フェムケア商品を手にする方が増えていきました。

ー「ピュビケア オーガニック」が他社のフェムケア商品とは違うところは?

まずは、徹底的にエビデンスと安心面にこだわっているところですね。我々は徹底的にオーガニックのものを使っています。例えば、膣の中には善玉菌と悪玉菌がいて、善玉菌がたくさんいると膣内環境が良くなり生理痛もひどくなかったり様々なトラブルになりにくいのです。でも、この膣をゴシゴシと化学品の入ったせっけんで洗うと善玉菌を殺してしまうんです。だから私たちは徹底的な天然成分、オーガニック原料にこだわっています。

また、ソープの泡にもかなりこだわっています。女性のデリケートゾーンの3大悩みは、かゆみ、かぶれ、匂いと言わますが、その半分が雑菌によるものです。さらにアンダーヘアがあると、どうしても雑菌が付着しやすくその状況で、織物シートや生理ナプキンでフタをしているとまさに雑菌パラダイスの状況です。ですから弱酸性の優しい成分で、優しく洗うことが大事です。これが私たちが泡に徹底的にこだわる理由です。

2023年の「ピュビケア オーガニック」のリニューアルでは、世界で初めて、カンジダを予防する商品を出しました。カンジダを性感染症だと思っている方が多いんですが、実はセックスをしてうつるのではなく、カンジダは常在菌でほとんどの人が身体に持っている菌なんです。それがストレスや食事が原因で発症しますが、今まではこのカンジダを予防する方法がありませんでした。

そこで注目されたのがナマコ由来の「ホロトキシン」という成分です。約10年前から研究開発をしている先生とご縁があり、膣カンジダの患者にも効くのではないかということで共同研究をすることになりました。その結果「ホロトキシン入り」のデリケートゾーン用ソープが誕生しました。膣カンジダの症状が出た患者さんにこのソープを使ってもらったところ、88%が継続して使いたいと答え、70%以上がカンジダのかゆみが減ったと答えました。

ー膣カンジダにアプローチするソープが生まれるまでには、長い道のりがあったんですね。

私たちは「ケアからキュア」を目指しています。ただケアしてきれいにするのではなく、キュアという治療に近いこともしていきたいんです。私たちは、デリケートゾーンのパイオニアとして、いつもトップを走っていたい。トップを走るためには、同じような商品を作っていても仕方ないので、病気が治る「キュア」という意識をもってものを作っています。他社とは次元が違う商品を作っています。

ーフェムケアについて男性の高倉さんがこんなにオープンに話してくれることに驚きました。日本では男性が触れにくいトピックだと思うのですが、どうして高倉さんはこれほど率直に話せるのでしょうか?

日本でデリケートゾーンのことをこんなに語れる男性は私くらいでしょう。(笑)女性向けのセミナーでもよく話しますが、男性の私が登壇して最初はびっくりされます。でも私自身は恥ずかしいという意識が全くなく話すので、聞いている女性たちも最後にはたくさんの質問をしてくれます。ものづくりをする時に私が一番大事にしてる言葉を紹介させてください。それは「ミーニング(意味、意義)」という言葉です。私はミーニングがないものは作りたくないし売りたくないと考えています。デリケートゾーンが流行っているから、デリケートゾーンが儲かると思って売るというようなことはミ―ニングがないと考えます。

だからしっかりとしたエビデンスがあり、お客様に納得して喜んで使ってもらえるものを作りたいと思っています。そういう思いで、産婦人科の先生、助産師さんたちとも話をする中で、女性の気持ちを聞いて、女性にとって1番良いものを作ろうという気持ちでやってきたので、 男性であることは自分にとってそんなに特殊なものだとは思っていません。

ー女性の性や、女性の性器を含めた身体と心のウェルビーングに対しての意識改革について日本の社会にどのような変化が必要だと思いますか?

男性のデリケートゾーンは『息子』と親近感のある名前で呼ばれる一方で、女性は『あそこ』と言われる。これは日本でデリケートゾーンの話をすることがタブー視されてきたことを示しています。でも、女性にしか赤ちゃんが産めない、そんなとても大事な場所なのにタブー視されているのはおかしくないですか?だから普通にオープンに語れる世の中になった方がいいと思っていて、そういう社会を作るためにいろんなことを少しずつやっています。

ー「ピュビケア オーガニック」商品を世に出すことで、日本の女性に送りたいメッセージとは?

女性は自分のことをもっと大事にしてほしいというメッセ―ジですね。女性は母性が強いのでどうしても他人優先になりがちです。結婚していたら旦那さん優先、恋人だったら彼氏優先、子供がいたら子供優先というふうに、自分のことをほったらかしでケアできていない方が多いと思うんです。デリケートゾーンはとても大事な場所なのに、見たこともないという女性が多いですよね。産婦人科の先生とよくお話をするんですが、デリケートゾーンに恥垢が溜まっていたりとケアができていない女性が多いそうです。それは自分のデリケートゾーンをしっかりと見ていないからなんですよね。膣はとても大事な臓器の1つなので、外見などの表面上だけではなく、しっかりと自分をケアして愛してほしいですですね。

ーたかくら新産業がこれから挑戦しようとしていることはありますか?海外進出なども視野に?

日本だけでなく世界中の方に幸せになって欲しいので、海外に商品を輸出する海外展開を考えています。ここ5~6年で食品の開発もしてきました。外側にだけ良いものを使っても身体の中は変わらないので、まずは中から変えていかないといけないんです。だから、食べ物に関しても世の中をひっくり返そうと思っていて、ホールフードつまり一物全体食という良い原料をそのまま摂るということを推奨した商品を作っています。人間が何千年も食べているような自然なものを食べていれば副作用もないでしょう。現代は、便利という名のもとに保存料がてんこ盛りに入った加工食品ばかりを食べてきたから病気やうつ、または睡眠障害のある人が多いのです。こういった状況を変えるためにホールフードの食品を作っていきたいです。日本には、こういうものをを作っている人がまだほとんどいないので、なかなか広がりませんが、セミナーを開催したりして日本でもっともっと広げていけたらと考えています。

Profile

高倉健(たかくらけん)

1964年京都府生まれ。たかくら新産業代表取締役社長。西武百貨店渋谷店SEED館の企画担当を経て独立。世界中の化粧品や雑貨ブランドの輸入販売を経て、たかくら新産業を発足。オーガニックブランド「メイドオブオーガニクス」を立ち上げる。

takakura.co.jp/

フランスのセックスセラピストに聞く、セックスを楽しむために一番大切なこと【カミ―ル・バタリオンさんインタビュー】

フランスは、性についてオープンな国として知られています。しかし、カップルたちも様々なセックスの悩みを抱えているようです。今回、ハミングは長年セックスセラピストとして活躍するカミール・バタリオンさんに話を伺いました。

カミールさんは、10代の頃に性の問題に関心を持ち、カップルのセックスライフの悩みに真摯に向き合ってきました。フランスでは比較的リベラルな価値観が浸透していますが、それでもセックスの悩みは避けられないのが実情のようです。

カミールさんは、セックスの悩みを抱えた時の最初の一歩は、パートナーとのコミュニケーションだと言います。フランスから届くカミールさんのアドバイスは、あなたのセックスライフをより豊かにするヒントとなるでしょう。

ーなぜセックスセラピストになろうと思ったのですか?

よく聞かれる質問です。16歳の時にセックスセラピストに関する本を読んで感銘を受けたのがきっかけです。その本から、カップルにとって性的なつながりが大切であることがわかったので、性的な悩みを持つ人を手伝うような仕事をしたいと思いました。ただ、当時は性に関する仕事に詳しい知り合いなどもいないし、そういうことに関心を持つこと自体をを恥ずかしく感じていました。「まあ、年をとって40歳くらいになった時にまた考えようか」なんて思っていました。でもその後、アメリカのサンフランシスコで暮らす機会があり、ここで「他人がどう見ているかを気にしないマインド」を身に着けて、25歳の時に長年の夢だったセックスセラピストになることができました。

ーあなたの肩書は「セクソロジスト」ですが、「セックスセラピスト」との厳密な違いはありますか?

国によって異なりますが、フランスでは、セクソロジストは大学で研究をする人、セックスセラピストは大学ではなく私的な機関などでその分野についてのスキルを習得した人です。そういった訓練方法の違いがありますが、どちらも、セックスに関する皆さんの悩みを解決するためのお手伝いをするということに変わりはありません。

ーあなたのクライアントがセックスに対して感じる一般的な悩みや課題について教えてください。

私のクライアントのほとんどは主に3つの理由から私のところを訪れます。性欲がないこと、次の2つは女性に多いんですがセックスに痛みを感じること、そして、セックス中にオーガズムを感じることができないという3つです。

ーそれらの悩みは、どのような原因から生じることが多いと考えますか?

その理由には社会的なプレッシャーと心理的なプレッシャーの2つがあります。まずは、「セックスとはこうあるべき」と私たちの考えをコントロールしようとする社会からの圧力です。セックスに関する「正常」がどういうものか、身体のイメージ、性的表現などに関しての見えない圧力がありますよね。それから、心理的な面では、セックスライフにブレーキをかけてしまうのがストレス、不安、トラウマなどの心理的な圧力です。これは、自己肯定感とも関係してきますね。

ー フランスでは、セックスや性に対して日本よりもオープンなイメージがありますが、それは正しいですか?そういうセックス観は、フランスのカップルの性生活にどのような影響を与えていると思いますか?

私はフランス人でありさらにセクソロジストという仕事をしているので、「あなたは、きっとセックスを愛する最高の恋人だろう」と言われます。(笑) もちろん、フランス人の中にはセックスが大好きな人もいますが、そうでない人だってもちろんいて、これは個人によりますね。ただ、フランスではセックスに関してオープンに話すことができて、セックスに関して話題にすることが普通のこととして一般的に受け入れられているという文化がありますね。

テレビや雑誌などのメディアでは性に関する話題がつきないし、インターネット上で多くの人が友達とセックスについて話していますよ。特にフランスの女性はセックスについて話すのが大好きなんです。あとは、フランスの学校の性教育の状況も年々改善されているように思います。フランスでは、積極的に学校で性教育が行われていますよ。

ーセックスについてなかなか話題に出しにくいというカップルたちにはどういうアドバイスをしますか?

多くの人がセックスについて話しにくいと感じていると思います。だって、恋愛関係にある相手とセックスについて話すなんてこれ以上居心地が悪いことはないですよね。多くの夫婦やカップルがセックスについて話すことができないでいるのが現状です。

でも、ここで大切なことは何よりもコミュニケーション。恥ずかしがり屋な人にとってコミュニケーションをとることが難しいことはよくわかります。でも、コミュニケーションがとれなければ、相手を理解することすらできません。だから、まずはコミュニケーションの大切さを忘れないでほしいです。でも、私のセッションに来る女性たちの中には、パートナーとセックスの話なんて一度もしたことがないと言う人もたくさんいます。「セックスライフで取り組むべき課題があることはわかっているのに、話せないんです…」と。こういうカップルほど、まずは最初の一歩として、会話を始める必要があります。

そして、相手とセックスについて話すことができれば、それはとても意義深くて素直に相手に向き合える時間となるでしょう。セックスについて率直に話すことができないカップルが、お互いが幸せになれるセックスをすることはとても難しいと思います。

ーセックスという行為は、男性を喜ばせるものというイメージがあります。

セックスについて考えるとき、私たちは気持ち良い前戯、男性の勃起、陰部への挿入などを思い浮かべると思います。つまり、「セックス=挿入行為」というイメージがあるんです。私がクライアントに伝えたいのは、このセックスに関するイメージを変えましょうということです。セックスには、挿入するという行為以上の意味があります。

例えば、実験でわかっていることの1つは多くの女性が、身体の別の部位へのやさしい刺激によって快感を得られるということがわかっています。例えば、クリトリスですね。まずは、一般的な私たちが持つセックスのイメージを変える必要があります。

ーなるほど。私たち女性がセックスをもっと楽しめるようになるためのアドバイスはありますか?

女性がもっとセックスを楽しめるようにするには3つあります。セックスでの自己肯定感を高めること、セックスに関する知識を身につけること、そして自分の身体をもっと知ることです。

1つ目のセックスにおける自己肯定感とは、自分の身体に自信を持つことです。それができると自分がどういったセックスをしたいかを相手にも伝えられるようになります。そうすれば、セックスをもっと楽しめるようになるでしょう。セックスにおける自己肯定感を高めることを最優先に取り組んでみてください。

2つ目は、セックスの知識をつけることです。これによって自分の体が何をすれば喜ぶのかを理解することにつながります。つまり、セックスの時間を存分に楽しむために必要な、あなただけのツールを見つけることができます。

3つ目は自分の身体をよく知るということです。身体がどんな刺激を欲しているのか知って、その刺激を受け取り楽しめるようにしましょう。セックスを本当に楽しむためには自分の身体についてもっと知ることが大切なんです。だから、本当にセックスを楽しむためには、体がどう感じているかを意識して、必要に応じてセックスの仕方を調整していきましょう。

セックスを楽しめていないな、と感じたら、相手とセックスをする前に、自分で練習しておきましょう。セックスの最中にどうやって呼吸をしたらいいかを意識してみたり、セルフプレジャーをしてみたり、あなたの体を探求しておけば、相手とセックスをするときにずっと楽になります。

ーすでに結婚している夫婦たちにも、セックスセラピーのセッションを受けることを勧めますか?

もちろんです。最近は、結婚する前にセッションを受けに来るカップルも増えているんですよ。「来年結婚するんだけど、自分たちの関係がちゃんと軌道にのっていけるかを確認したくて」「セックスについて、もっとちゃんと話し合っておきたいから」と言ってセッションに来られます。

研究結果でも出ていますし、私が今まで見てきたケースでも言えることですが、結婚や妊娠などの人生のビッグイベントの前でも、気になる悩みを抱えていたら、早めにセッションに来るほうが、後から取り組むよりも早く解決できることが多いんです。なぜなら、それによって問題を解決するためのツールを早い段階で手に入れることができ、自信がつき、自分で何とかできるようになったり、周りに助けを求めることができるようになるからです。どんなカップルにも、少なくとも年に一度は、セッションを受けることをお勧めします。

セッションに来ると、パートナーとセックスについて話さざるおえない状況になりますよね。パートナーとセックスについて話すことのメリットは、その会話をすることで「2人の関係が重要である」というあなたの意思を相手に伝ることになることです。そうでしょう?私たちの関係はとても重要だから、これを優先課題として今まさに取り組んでいると伝えているようなものです。その結果、セックスに対する満足度も自然と高まるでしょう。

ーセックスについて話すことがまだ恥ずかしいと感じている方へのメッセージはありますか?

あなたがセックスを楽しみたいのなら、まず大切なことは自分が何を望んでいるかを知ることです。それがわかれば、自分の体を探求することも、自分がどういったことをしたいのかを表現することも恥ずかしくなくなります。

セックスに関する著名な研究者であるエミリー・ナゴスキーさんはこう言っています。「あなたにひとつだけ覚えておいてほしいことがある。人生はセックスを楽しまないで過ごすににはあまりにも短いものです。だからセックスを存分に楽しもう」本当にその通りだと思います。人生は一度きり。セックスを楽しまないなんてもったいないですよ。

Profile:

カミ―ル・バタリオン

性別や性的指向に関係なく、個人やカップルが親密さの課題を克服し、スローセックスアプローチを通じて自己や他者とのより多くの喜びとつながりを育む新しい道を切り開く手助けをしています。フランスで心理学の学士号を取得し、ベルギーで家族と性の科学の修士号を取得しました。

Podcast: A Frenchie talks about sex

https://www.camillebataillon.com/en/sex-therapy/

「腟のケアは40代からでも遅くない」 鍼灸師の栗本夏帆先生に聞く腟ケアの最初の一歩

あなたは、腟まわりのケアをしていますか?ハミングは今回、『うるおいの腟レッチ』の著者で、鍼灸師の栗本夏帆先生に、腟のケアについて聞きました。生理痛やセックスレス、更年期障害のことと同じように、腟についてもっとオープンに話すことが大切だという栗本先生。どうして腟ケアが必要なのか、具体的にはどんなことから始めたら良いのか、また最近のお勧めのフェムケアアイテムについて教えていただきました。

ーー 栗本先生には2022年にもインタビューをさせていただき、(インタビュー記事はこちら)病気になる前に対策をとる“未病治”という考え方を教えていただきました。この“未病治”の意識はどうしたら日常生活に取り入れることができるでしょう?

“未病治”というのは病気になる前の段階のことです。例えば、 ぎっくり腰になってからではなく、ぎっくり腰にならないようメンテナンスのために鍼治療をしておくというふうに、病気になる前に予防することを“未病治”と言いますが、この考え方はぜひ多くの方に知ってほしいと思います。“未病治”のために実際にできることとしては、まず自分自身のことを知るということでしょう。例えば、自分の腟がどういう状況かを鏡で見ておく、ということ。そうすると、何か変化があった時にすぐ気づけて病院に行こうとか、保湿をしてみようとすぐの判断ができ、大きなトラブルになる前に気づけるようになります。

ーー “未病治”のためにも腟のケアが大切なんですね。ただ、多くの女性にとって、腟は普段の生活で見る機会もなく、あえて刺激せずとも静かに守っておけばいいのではと考える人も多いように思います。なぜ、腟ケアが必要なのでしょう?

腟まわりは意識をして取り組まないと鍛えることが難しく、また年齢とともにどうしても衰えててしまう部分だからです。加齢とともに筋力が衰えると血流も悪くなり、乾燥するので、傷つきやすくなります。その結果、感染症にかかったりとトラブルの原因になってしまうんですね。だから、将来的にこういうトラブルが起きるんだよということを知っておいたうえで、今できることは何かと考えることが重要です。筋力が衰えることで起きる臓器脱や子宮脱という怖い病気がありますが、こういった病気の予防にもなります。日常生活の悩みとして多いのは尿漏れがありますね。腟ケアは尿漏れの予防にもなります。

ーー 栗本先生は腟まわりのケアとして、清潔にする、保湿する、 筋力をつけるの3つが大切だとお話されています。今まで腟まわりのケアを意識したことがない人が、まず最初にできることは何でしょう?

まずは清潔にするということですね。最初は、ソープを切り替えるのが1番取り入れやすいと思います。お風呂で腟まわりを洗うソープを、刺激が弱くデリケートゾーンのph値に合わせたタイプのものを使うということからスタートしてみると良いでしょう。腟専用のソープにするのが面倒だったり、コスト的に厳しいという方は、腟まわりのph値に合わせた全身にも使えるソープがあるので、そういうものに切り替えるのも良いでしょう。そうするだけでも腟まわりの乾燥を防げますし、清潔にすることを自然と意識して洗えるようになるでしょう。そうすると、臭いや蒸れもなくなり、雑菌の繁殖から起きる病気の予防につながります。

ーー 栗本先生は、腟を清潔にするためにはアンダーヘアをカットした方が良いと提言されていますが、なぜでしょう?海外では、女性のアンダーヘアの脱毛が一般的でびっくりしました。

私はアンダーヘアは全部なくて良いと思っています。なぜなら、その方が腟まわりをきれいに洗えて、保湿もしやすく、さらに蒸れません。またこの部分の変化にも気づきやすくなり、良いことづくしです。日本でも最近はVIO脱毛のように、昔よりは脱毛が認知されていますが、海外では性やフェムテック系の知識がより浸透していますね。生理を迎える時に親がちゃんと話したり、学校でもピルが普通に販売されているところもあったりと、小さい時から性について触れる機会が多いと、アンダーヘアをカットすることも自然にできるのではないかと思います。

ーー 前回のインタビューでは、 腟まわり専用ソープをおすすめのフェムケアアイテムとしてご紹介いただきました。最近の栗本先生のおすすめのアイテムは?

私が最近はまっているのが、「アミ―コットンライナー」という使い捨ての布のおりものシートです。

他のおりものシートと何が違うかというと、通気性が一般のおりものシートの176倍以上と言われていて、夏など暑い時に感じる蒸れを全く感じなくなったんです。最近もまとめ買いしましたよ。

ーー 腟は年齢とともに衰えるとのことですが、これから更年期を迎える世代の女性にとって、今さら腟ケアは遅いのではと感じる人もいます。そういった年代でも、腟ケアを始めて効果はあるのでしょうか?

効果はあります。ですから、気づいた時にすぐに始めてもらいたいですね。何歳からでも遅くないですし、40代から始めておけば、50歳前後で来る更年期への心の準備にもなります。腟まわりのことを知ることで、更年期の症状の勉強にもなりますから、腟ケアは40代からでも全く遅くないですよ。

ーー 栗本先生は、子どもが小さい時からの性教育の大切さについてお話されています。私も7歳の娘に生理について伝えたいと思うのですが、どう話したら良いのかわかりません。親が子どもと性についてもっと気軽に話ができるようにするには、どんな工夫ができると思いますか?

私は小学生くらいの時から、母親に「どうやって生まれたの?」などとよく聞いていたんです。その好奇心に対して親から「そんなこと聞いちゃダメ」と言われていたら、その時の私は子どもなりに、これはあまり聞いてはいけない内容なのだと思ったでしょう。私の親にはそういう意識が全くなかったことがとても大きかったですね。だから、お子さんが疑問に思った時に、親はそれにふたをしないということがポイントかなと思います。子どもの好奇心を大切にしてあげて、性について当たり前のように話してみるのが良いのではとは思います。

ーー 親が、性について話してはいけないって思っていると、それは子どもにも伝わるので、まず親の意識から変えていかないとですね。

まずは、親御さんが知識を得るというのが大事だと思います。そうしていけば、「お母さんは今日こういうことを知ったよ~」という感じで、お子さんと共有することができます。「女性の体にはこれからこういうことが起きるから、こういう風に準備していこうね~」などと、知識として伝えていくのが良いと思います。

ーー 栗本先生が総括をされているグラン治療院には「フェムケア鍼灸」というメニューがありますが、これはどういった鍼灸ですか?

はい、「フェムケア鍼灸」は更年期や生理痛の症状などに悩まれている方のための身体全身の鍼灸治療です。女性特有のこういった悩みに、鍼灸が効果があるということを知らない方がすごく多いので、それを知ってもらうきっかけに「フェムケア鍼灸」という名前にしました。この鍼灸では、女性ホルモンを調節したり、体の水分バランスや気の流れを整えたりと、悩みに沿ったツボを整えることができます。女性の悩みにフォーカスした鍼灸院として、2022年の10月には、池袋にyuragi鍼灸院がオープンしましたが、現在はこちらでフェムケア鍼灸をご提供しています。

ーー 「オンライン鍼灸」もありますが、鍼灸はオンラインでも受けられるのですか?

はい。「オンライン鍼灸」はオンラインでつながって、私たちが指示するつぼにシールを貼っていただくという方法です。予約いただいた段階で、ご自宅にツボ刺激ができるシールをお送りをし、ご予約日にそのシールを使って、悩みのツボを相談しながら、ここに貼りましょうと指導をさせていただくのが「オンライン鍼灸」です。こちらは、新型コロナ禍にスタートしましたが、遠方の方、小さなお子さんがいる方や介護中の方などひとりで気軽に外出できない方のニーズに答えられていると感じますね。

ーー グラン治療院が予定している、今後の新しい取り組みはありますか?

はい。骨盤底筋群を鍛える機械の導入を進めています。骨盤底筋群を鍛えることで、尿漏れ予防にもなるのですが、ここは自分ではなかなか鍛えにくい身体の部分なんです。この機械に座ると磁気の刺激を受けて筋肉が動くので、実際にどのあたりに力をいれれば骨盤底筋群を鍛えられるのかわかり、自分でもトレーニングがしやすくなります。この機械は、現在(2024年5月現在)は横浜スパイアス院でキャンペーン価格にて体験ができます。今後は他の店舗でもこの機械を導入し、座るだけで骨盤底筋が鍛えられるメニューを用意していく予定です。

栗本さんの書籍:『うるおいの腟レッチ』

栗本夏帆 著 ¥1,760/光文社

Profile

栗本夏帆(くりもとかほ)

鍼灸師、温活士、鍼灸院『グラン』統括院長。(一社)日本鍼灸協会理事、(一社)日本フェムテック協会常任理事なども務める。女性の心と身体の健康のための学びや相談の場を提供し関連商品のアドバイザーや、フェムテックの啓蒙を行っている。著書に『うるおいの腟レッチ』(光文社)。

https://biyoshinkyu.net/

Instagram @kaho_kurimoto

アメリカのメディテーションコーチに聞く、初心者のあなたが始めやすいメディテーションとメディテーションを習慣化する秘訣~ブレンダ氏インタビュー

アメリカの有名人などが取り入れていることで、日本でも広がってきた「メディテーション」。あなたはメディテーションをしていますか?またはメディテーションに興味はあるけれど、やり方がわからないと感じていますか?

ハミングは今回、アメリカのメディテーションコーチであるブレンダさんに、メディテーションをすることでどういった効果が得られるのか、そして気軽にメディテーションを始められる方法とブレンダ氏が特におすすめする「書くメディテーション」について聞きました。

メディテーションを継続していく方法など、すでにメディテーションをしているあなたにも参考になる情報がもりだくさん。メディテーションを続けていったことで、人生全般に心の余裕が生まれたというブレンダ氏。いったいどのように日々の生活にメディテーションを上手に取り入れていったのでしょう。

−− まずはメディテーションとは何かについて教えてください。そして、あなたがメディテーションを行うとき、どんな効果を期待して行っていますか?

例を挙げて説明しましょう。メディテーションは、スポーツととても似ていると言えるでしょう。スポーツとひとことで言っても様々なスポーツがあるように、メディテーションにも様々な手法やスタイルがあります。約80種類のメディテーションがあると言われていますが、私は個人的にはもっと多くあると思います。

メディテーションをすることで、私たちは、忙しい日々でも、熟考するための時間と空間をつくることができるのです。

メディテーションをすることで自分自身とより親密な関係を持つことができるのです。つまり、自分の思考をよりよく理解できるようになるということです。メディテーションというと、人が座っている姿を思い浮かべると思いますが、人は頭の中で多くの思考が次から次へと出ては消えていく、それが普通の生き物ですから、実はじっと座っているというのは心地がよい状態ではないのです。

でも、スポーツで体を鍛えるのと同じように、メディテーションをすることで、自分の思考に気づき自分自身との密接な関係を築くことができるんです。

ーー メディテーションはなんだか難しそうだと感じる人が、もっと気軽にメディテーションを始められる方法はありますか?

メディテーションという、一見、専門的にも聞こえるこの言葉を使わないほうがいいかもしれませんね。メディテーションではなくて、「自分のための静かな時間を少し作る」という風に考えてみるのはどうでしょう。たった5分間だけでいいので、音楽やスマートフォンのスイッチをオフにして、自分の部屋を見回してみてください。または、静かな部屋に座って、あなたのお気に入り雑誌の写真を見て、あなたの頭にどんな思考が出てくるか待ってみましょう。まずは、こんなことから始めてみてはいかがでしょう。

もうひとつの私のおススメはジャーナリングです。手で紙に書くことで、自分が心の中で感じていることをよりよく理解できるようになります。このジャーナリングも自分の思考を感じるための行為なので、一種のメディテーションと言えるでしょう。

よく写真でみるような、大自然を背景にして流れる川の横にある岩の上に座ってメディテーションしている姿はとてもかっこよく見えるかもしれません。でも、こうやって集中しているように見える人の頭の中をのぞくと、今晩の夕食メニューや食料品の買い物リストのことを考えているということがよくあるものです。自分の今感じていることに全神経を集中させることは簡単ではありません。ですから、ジャーナリングのように自分の考えを書き出すことで、自身の思考により集中できるでしょう。

集中するのがどうしても難しいという場合は、ガイド付きメディテーションを選ぶといいでしょう。聞いているだけで、次は何をすればいいのか教えてくれるので、メディテーションが初めての人にはとっかかがつかめるでしょう。他の手法としては、呼吸に意識を向ける方法もあります。雑念が浮かんできたら、呼吸に意識を向けましょう。

他には、『ヴェーダメディテーション』という手法もあります。これは、雑念が出てきたらマントラを唱える方法です。自分の中から出てくる思考から逃げても結局またその思考は戻ってきますので意味がありません。ですから、私はこのメディテーションをよく行います。メディテーションの最初に、まず自分の思考を観察して理解することから始める、そんなメディテーションです。

ーー ジャーナリングについてもう少しくわしく教えてください。あなたはどういうきっかけでジャーナリングを始めたのですか?

ジャーナリングは「書くメディテーション」とも言えるでしょう。なぜなら、ジャーナリングを行うことは、自分の感じたことや体験を、しっかりと受け止める場所を作るようなものだからです。人生のさまざまな場面でどうしたら良いかわからなくなった時、ジャーナリングをすることで、自分が次のステップとして何をしたらよいかのヒントに近づくことができるでしょう。

あなたの意識を導いてくれる役割を果たすのです。個人的にも、私はこの、書くメディテーションがとても好きです。座ってメディテーションをしていると、出てくる思考にどう対処したらいいかわからなくなり、コントロールできなくなることがあります。でも、ジャーナリングならそんな時は、ノートをいったん閉じて思考を休ませることができます。

または、誰かに手紙を書くふりをするというのも良いでしょう。例えば、あなたが何か悩みを抱えていたら、なぜ悩んでいるのかについて、架空の相手に対してそれを説明する手紙を書いてみるんです。こうすることで、自分の悩みを第三者に知ってもらうために客観的に見ることができますし、偏りのない見方をすることで、この課題が自分にどんなメッセージを送っているのかにも気づくことができるでしょう。

ーー あなたがヨガを始めたのは、あなたの職場でヨガのレッスンがきっかけとのことですが、会社が社員のためにヨガやメディテーションなどの活動を取り入れることは重要だと考えますか?

ヨガには昔から興味があったのですがやったことはありませんでした。でも、会社の同僚がヨガをやっていると聞いて、私もやってみようと勇気をもらったんです。その後、私自身がヨガの先生になり、メディテーションを学ぶようになり、結果的にヨガが私の人生を大きく変えることになりました。ですから会社は、社員がもっと人生を楽しめるようにサポートするという意味でも、ヨガを社員に提供するべきだと思います。

ーー 新しいことに挑戦することへの恐れとどのように向き合っていますか?

私自身は、新しいことに挑戦することはワクワクすることだと思います。人が未知の世界に足を踏み入れることを怖いと感じる理由は、私たちは将来起きることをコントロールできないと感じているからでしょう。将来、何が起こるかなんて誰にもわからないですよね。だからまずは、その事実を受け入れることが大切です。

メディテーションを定期的に続けていくと、金銭的なものから自分を解き放つことができるようになります。そうすると、あなた自身と密接につながっているという感覚が芽生え、人生全般に対してもっと余裕が生まれるでしょう。例えば、もし何かに失敗したとしても、それを失敗ととらえるのではなく、次回にうまくやるための学びの場だったと考えられるようになるでしょう。

ーー メディテーションを学んで、何か大きな変化はありましたか?

ヨガを始める前の私は、とても不安で自意識過剰、いつもストレスを抱えていました。今でもストレスを全く感じないわけではありませんが、以前の自分と比べると劇的に変わったと思います。当時は、健全ではない人間関係をずるずるとひきづっていましたが、メディテーションを始めてからは、この状況を変えようと行動できるようになり、人間としてももっと成長したいと思うようになり、新しいなことにもどんどん挑戦するようになりました。

たった数回のメディテーションで、大きな効果や変化を望む人が多いですが、実際には、そういった変化を得るためには長い時間がかかるものです。

ーー メディテーションをしていて、心から気持ちいいと感じられるようになるまで、どのくらいかかりましたか?

私の場合は1~2年くらいです。日々の習慣にするために、歯磨きなど毎日していることの合間にメディテーションをするようにしています。ただ、メディテーションからあなたが感じられる変化は、ごくささやかなものであるということも理解してほしいのです。明らかにわかるような大きな変化が一瞬で現われる、ということではないんです。友人と食事をしているときに洞察力が高まったり、過剰な反応をしなくなったりと、自分の中にそういったしなやかさが少しずつ生まれるんです。

ーー メディテーションを続けたいのにサボってしまいがちな人に、どんなアドバイスをしますか?

さきほど、歯磨きの例をあげましたが、普段やっていることの合間にやってみるのはどうでしょうか。朝いつもトイレに行くのなら、トイレでいつもより数分長く座って呼吸に集中してみるというのはどうでしょう。メディテーションについてすぐに理解しようとする必要もありません。毎日のルーティンにどう組み入れるかが大切です。

また、静かな場所でメディテーションする必要もありません。もちろんそれが理想ではありますが、走り回る子どもや、おしゃべりしている同僚が近くにいてもメディテーションはできます。今あなたのいる環境で、メディテーションできる時間を見つけることが大切なんです。

ーー メディテーションを始めたいけれど、ちょっと怖いなと不安に思っている人にアドバイスはありますか?

好奇心を持つことがとても大切だと思います。メディテーションが何かわからなくても、自分の周りで起きていることに好奇心を持ち、観察し、それを受け止めてみましょう。今この瞬間に集中してみてください。メディテーションにはいろいろな種類があるので、自分がこれならできそうと感じるものからまずはトライしてみてください。メディテーションに関する本を手に取るとか、メディテーションの先生を見つけるとか、あなたの次のステップが何であれ、まずは好奇心を持つことからスタートしてみてはいかがでしょう。

プロフィール

ブレンダ・ウマナは、ヨガ、マインドフルネス、パブリック・ヘルスの専門家としてキャリアを築いてきたウェルネス提唱者です。コロンビア大学で公衆衛生の修士号を取得した彼女の今後の目標は、自分の知識やプラクティスを共有し、誰にとっても親しみやすくすることです。

彼女はAmazonで「Meditation on Paper」というタイトルの本をリリースしました。

「ごきげん」が人生を変える!更年期のホリスティックケア 【ホリスティックビューティ協会・岸紅子さんインタビュー】

「最近、急に汗をかくようになった」

「ちょっとしたことでイライラしてしまう」

「ドライアイが酷くなったかも」

ホルモンバランスが急激に変化する更年期。50歳前後になると多くの女性が、様々な心身の不調に悩まされる時期を迎えます。

更年期を快適に過ごすためには、この時期の変化を理解し、備えることが大切です。

今回、更年期のホリスティックケアについてお話を伺ったのは、NPO法人日本ホリスティックビューティ協会代表理事の岸紅子さん。

ホリスティックとは何なのか、更年期に悩む方が今からできる対処法、そして更年期を迎える前の方が心がけるべきこと、岸さんがごきげんでいるために大切にしていることなどを教えていただきました。

人生をごきげんに生きるためのヒントを探してみてください。

ホリスティックに生きることが幸せの鍵?!

—— 岸さんが考える「ホリスティック」とはどのような意味でしょうか?

岸さん:ホリスティックとは、その人全体を意味します。人の魅力は肌が綺麗とか、スタイルが良いとか、目が大きいとか、部分的な美しさではなく、「スガタ」「カラダ」「ココロ」の相乗により成りたつものなのです。

さらに、私たちは地球環境や宇宙とも繋がっています。全ては繋がり合い、循環しているシステムの中にある。それを理解することがホリスティックに生きることだと考えています。

—— 岸さんは、日々の生活の中でどのような時にホリスティックを感じるのでしょうか。

岸さん:ホリスティックに生きるということは、一つ一つの行動や物事に「これがホリスティックである」とラベルを貼る必要はありません。大切なのは、自分と周りの繋がりを常に意識し、感謝の気持ちを持って日常を送ること。

例えば、私たちが毎日当たり前のようにしている呼吸も、酸素があるからこそできるのです。その酸素を作ってくれているのは、森林やサンゴなどの生物たち。また、毎日いただく食事も、土壌微生物が土を肥やしてくれて、植物が育ち、農家の方々が丹精込めて育ててくれるからこそ食卓に並びます。私たちは決して自分一人で生きているわけではありません。

さらに、自分自身もこの大きなエコシステムの中の欠かせないピースの一つであり、この世界の尊さを次世代に繋いでいく役目があると考えています。

このような認識を持つことで、日々の何気ない行動にも感謝の気持ちを持てるようになり、自分自身もかけがえのない存在だと実感できるのです。

—— 岸さんが、ホリスティックを意識するようになったきっかけを教えてください。

岸さん:きっかけはいくつかありますが、大きなものは自分の病気と子どものアレルギーです。

私は27歳の時に喘息を発症し、その後も子宮内膜症など様々な病気を経験しました。働き盛りの女性が一生懸命働いているだけなのに、次々と病気になっていく。これっておかしいと思ったんです。

色々と調べるうちにわかったのは、私たちが何気なく口にしている食品の裏側や、便利な生活の陰で起きている環境問題など。知らないと避けられないこと、知っていれば防げたことがたくさんあったと気がついたのです。

それと同時に生きていること自体が奇跡であることを実感しました。

—— ご自身の病気やお子様のアレルギーを経験される前は、どのような生活をされていたのでしょうか?

岸さん:病気になった時は仕事を頑張っていた時期だけれど、特段不摂生をしていたわけではありませんでした。ただ、振り返って思うのは、ないものばかりに目を向けて、たくさんの「〜せねばならない」に苦しんでいたなと。

良い学校にいかなければいけない、一生懸命働いてお金を稼がなければいけない、辛いことをすれば報われるなどの固定概念があったのだと思います。

そういった忙しない日々を過ごしていると、自分の周りにある小さな幸せに気が付けないんですよね。

—— ホリスティックを意識することで、小さな幸せに気がつき、ココロもカラダも変化していったのですね。

自分の周りの「ある」ものに目を向けられるようになったことで、物事を俯瞰して見られるようになり、仕事も子育ても肩肘を張らずにできるようになりました。

いつかは死んでしまうのだから、ごきげんに生きたい。そういったマインドで過ごせるようになりました。

カラダの仕組みを知ることは自分を大切にする一歩

—— ホリスティックを意識するために、どのようなことからスタートしたのでしょうか。

岸さん:まず、臓器や細胞など、カラダの仕組みを理解することから始めました。

「なぜ目が見えるのか」「匂いが嗅げるのはどういうことなのか」「食べたものがどのように消化され、排出されるのか」など、一つ一つの身体現象を学ぶことで、私たちの体がいかに素晴らしいのかがわかってきます。

例えば、手を上げるというような単純な動作も、ロボットで再現しようとすると膨大な電力を必要とするんですよ。

カラダの素晴らしさを知ることで、自然と自分自身をリスペクトする気持ちが芽生えてくるのです。そこから少しずつ、自分を認め、大切にできるようになりました。

ホリスティックビューティー協会の生徒さんたちを見ていても、カラダの仕組みを理解することで自己革命が起きているのを感じています。

——生徒さんは、どのような悩みを抱えて参加される方が多いのですか。

岸さん:若い頃と比べて体調が変わってきたと感じている方や、妊活に取り組んでいる方、妊娠中の方、更年期を目前に不安を抱えている方などが多いです。

ホリスティックビューティー協会で学ぶことで、生理と向き合いながら仕事でパフォーマンスを保つ方法や、妊娠しやすい体作り、自然育児について、更年期を心地よく過ごすためにできること……、誰か1人でも知っていると家族みんなの役に立てるような知識をお伝えしています。

「ごきげん」でいることで更年期が変化する?!

——生徒さんの中にも更年期前後の方がいらっしゃるのですね。更年期は何歳くらいから始まるのでしょうか?

岸さん:更年期の始まる年齢には個人差がありますが、一般的には45歳〜55歳ぐらいまでの期間が「更年期」と呼ばれています。平均すると50歳くらいです。卵巣の機能が徐々に衰えていく、いわば卵巣の「卒業年齢」とも言えます。

更年期になると、エストロゲンという女性ホルモンが急激に減少していくことが原因で、心身に様々な不調を引き起こすことがあるんです。

——どのような症状に悩まれる方が多いのでしょうか?

岸さん:更年期によく見られる症状として、ホットフラッシュがあります。急に体が熱くなって、それが引くと今度は寒くなったりするんです。

また、イライラしたり、閉経に向けて生理が不安定になったり、肌はもちろん、目や口の中、デリケートゾーンなどが乾燥するドライシンドロームも多いです。デリケートゾーンが乾燥することで性生活に悩む方もいます。中には、帯状疱疹に苦しむ方もいるんです。

——いろいろな不調が現れるのですね。更年期に悩んでいる方が今から取り入れられるケアについて教えて欲しいです。

岸さん:まず伝えたいのは、更年期は辛いかもしれませんが、ある程度期間が決まっているということです。果てしない地獄の苦しみではありません。

更年期の症状を和らげるのに、アロマ、漢方、鍼灸はとても力になってくれます。ホルモン作用のあるアロマもあるので、取り入れてみるのも良いでしょう。

(※)乳がんなどの病歴がある方は、ホルモン作用のあるアロマなどについて、医師に相談してから使用を検討しましょう。

また、急激に減少する女性ホルモンを、オキシトシンやセロトニンなどの他のホルモンで補ってあげることも大切です。

例えば、オキシトシンは、ハグをしたり、ペットを撫でたり、推し活をしたりすることで分泌が促進されます。好きなドラマを見てときめくのもおすすめです。

セロトニンを増やすなら、運動が効果的です。朝しっかり起きて、太陽の光を浴びながら体を動かすのが良いでしょう。

そして、自分でできるケアとしては、デリケートゾーンケア、いわゆるフェムケアもぜひ取り入れていただきたいです。

——『フェムケア』、最近よく耳にします。デリケートゾーンをケアすることでどんなメリットがあるのでしょうか?

岸さん:まず、フェムケアを行うことで、デリケートゾーン自体のプルプル感やツヤ感を実感できるでしょう。また、女性ホルモンの分泌を促すことで、全身の潤いや肌の弾力、ハリにも好影響を与えます。

そしてもう一つ、フェムケアは骨盤底筋を鍛える効果もあります。骨盤底筋は、更年期以降の女性の健康を大きく左右する筋肉なんです。

骨盤底筋が衰えてくると、臓器脱や尿漏れなどが起こりやすくなります。実際、70代以降の日本人女性の一番多い手術が、臓器脱を戻す手術だと言われているのです。尿漏れが原因で、オムツ生活を余儀なくされて自尊心が傷付いたり、匂いが気になって外出を控えるようになったり。家にこもりがちになることで認知症のリスクも上がると言われているんです。

そのため、フェムケアは更年期以降の健康的な生活を送るための土台作りにも繋がります。

——更年期に悩む方向けのケアについてお聞きしましたが、これから更年期を迎える方が今からやっておくべきことはありますか?

岸さん:若いうちから自分なりのごきげんの作り方を見つけておくことが、更年期を上手に乗り越えるコツだと私は考えています。

というのも、ごきげんでいることで、セロトニンやオキシトシンが分泌されるからです。

楽しいことをしたり、夢中になれることに打ち込んだり、人と心地よい関係性を築いたり。そういった日々の積み重ねが、未来の自分への贈り物になるはずです。

心地よい生活は自分で創り出す

——岸さんは自分がごきげんでいるために、日々やっていることはありますか?

岸さん:私は読書が好きなので、本を読む時間を大切にしています。

また、今は東京と山梨の2拠点生活をしているので、山梨では自然と触れ合ったり、畑で野菜を育てるのも楽しみの一つです。やっぱり自然に触れると、心がワクワクして、リフレッシュできますね。

仕事に関しては、好きな人と働くこと、ワクワクする仕事をすることを心がけています。

残りの人生はそんなに長くないと思っているので、何かに耐えて過ごしたくはない。心地よい生活を自分で創っていきたいと思っています。

——好きな人と働く。自分のワクワクすることをする。すごく素敵ですね。とはいえ、世の中には会社勤めで自分に選択権がなく、職場に嫌な人がいたり、やりたくない仕事をやらなければいけなかったりする方が大半なのかなと。現状に不満を抱えている人たちが自分をごきげんにするためにできることは何だと思いますか?

岸さん:まず理解すべきは、今の状況は自分で選択しているということです。本当に嫌なのであれば、環境を変えることもできるはず。何かしらの理由で今の環境から離れられないのであれば、状況を少しでも良くするためにできることを考えるのが大切なのではないでしょうか。

そのためにも、運動をしたり、マインドセットを整えたりすることが重要です。瞑想やヨガで自分自身と向き合う時間を持つのも良いですし、書道のように集中できる時間を持つのも効果的だと思います。

日々忙しいからこそ、自分のための時間を意識的に作ることが大切です。

そして、もう一つのおすすめは断食です。

断食は、体内の老廃物を排出し、細胞の修復を促進してくれるんです。セロトニンの分泌量も高まるので、更年期の女性にもおすすめですよ。

断食明けにおかゆを食べる時は、本当に幸せを実感できます。断食をすることで、デトックスをしながら日常のありがたみを再認識できるでしょう。

私は半年に1回のペースで、3日間の断食をするようにしています。定期的に断食をすることで、心身ともにリフレッシュできますよ。

すべての女性が「ごきげん」に生きられる世界を作りたい

——最後に、ホリスティックケアを取り入れることで岸さんが目指していることについて教えてください。

岸さん:私は、すべての女性がごきげんに生きられる世界を作りたいと思っています。歳を重ねても、健康でQOLを下げずに、ごきげんに暮らせたら幸せですよね。

自分のカラダを知ること、周りとの繋がりや循環を理解すること、つまりはホリスティックな生活を送ることで、それが叶うのだと伝えていきたいんです。

実は、私たちのカラダは借り物なんです。魂が宿る入れ物みたいなもので、神様から預かっているものだと私は考えています。だからこそ、なるべく良い状態を保ちながら、長めに借りられたらラッキーだなって。その間にいろんな経験や体験をするのが人生です。

いつかは役目を終えて、大切に使わせていただいたカラダをお返しする時が来ます。そうしたら、このカラダは地球に還るんですよ。タンパク質や炭素、酸素、水素、窒素など、様々な元素に分解されて、また次の命の一部になっていく。

つまり、自分のカラダを大切にすることは、巡り巡って地球全体を大切にすることに繋がります。

そんな壮大な循環の中で、ごきげんに暮らす人を増やすお手伝いができたら、これほど嬉しいことはありません。

プロフィール

岸 紅子(Kishi Beniko )/ ウェルネスプロデューサー

NPO法人日本ホリスティックビューティ協会代表理事

環境省「つなげよう、支えよう森里川海」アンバサダー

サステナブルコスメアワード審査員長

自身や家族の闘病経験をもとに、2006年にNPO法人日本ホリスティックビューティ協会(HBA)を設立。多数の美容・健康・医療関係者とともに女性の心と体のセルフケアの普及につとめ、資格検定や人材育成を行う。また、自らも自然治癒力や免疫力を引き出すためのウェルネス講座を幅広く実施。

環境アクティビストとしても、ライフスタイルを通じた人にも地球にも優しい循環アクションを多く提言している。

パーマカルチャーデザイナー、発酵食スペシャリスト、味噌ソムリエの一面も持つ。

NPO法人日本ホリスティックビューティ協会(HBA)の詳細はこちら

<岸さんがおすすめするフェムケアアイテム>

フェミニン メディソープ/Pubicare organic

https://takakura.co.jp/products/1370/

フェミニンミスト/明日 わたしは 柿の木にのぼる

https://store.ashita-kaki.com/products/002-1

デリケートゾーン保湿オイル/ヴァージノル®︎

ボディポジティブ:体重計も投げ出して、ありのままを受け入れる

あなたは「ボディポジティブ」という言葉を聞いたことがありますか。

英語を直訳すると「体を前向きに」つまり、あなたのありのままの体型を受け入れてあげようというメッセージで、欧米を中心に広まった考え方です。

あなたは、今まで自分の体型とどう向き合ってきましたか?

自分の体をありのままに受け入れることができていますか?それとも、もっと変わりたいと思っていますか?

なぜボディポジティブが大切なのか、どうやったら私たちがありのままを受け入れることができるのか

「ボディ・ポジティブ (Body Positive: A Guide to Loving Your Body)」の著者、女性のエンパワーメントを目指したマインドセット・コーチでもあるエミリー・ローレンさんに、ハミングの條川純が聞きました。

どうして世の女性たちは「やせること」を追求するようになったのか、体型の悩みをどう解消できるのか、子どもにボディポジティブの考えを伝える方法について。

新しい視点で考えるきっかけとして、エミリーさんとの対談をぜひお楽しみください。

🔻エミリーさんとの対談動画はこちら🔻

「やせているほうが良い」は本当?

−−日本では、『女性はやせているべき』という社会的プレッシャーがあります。私たちはこういうプレッシャーにどう接していけばいいのでしょう。

日本に限らず、やせなきゃ、というプレッシャーはどの国にもありますよね。

まず、なぜ世間には「やせていることが良い」という基準があるのでしょう。

歴史をさかのぼってみると、「細い体」は世界の植民地化の歴史や欧米へのあこがれからスタートし、これが商業化へとつながっていることがわかります。

つまり、体型への不安な気持ちを利用することがお金もうけになると知った企業が、メディアを利用して女性の不安をあおるようになった、こういう歴史があるのです。

こうして作られたのが「やせていることが良い」という考えです。

お金もうけのために私たちの体型が利用されているのだと知ることは「やせる」ことにこだわらない強さを持つための最初の一歩になるでしょう。

−−残念なことに、日本では夫が妻の体型を批判することは普通です。どうすれば、夫婦がケンカをすることなく、この問題に一緒に取り組めると思いますか?

体型に関する会話は、お互いを尊重するためにするべきものですよね。

だから体型を批判されたのであれば、まずしっかりと「あなたの発言に私はとても傷つく」と率直に伝えましょう。

こういうパートナーの悩みを抱えるあなたにまず伝えたいことがあります。

それは、見た目の美しさだけを見ている人と一生を過ごしたいですか?ということです。

私たちはみんな年をとって見た目は変化していくんですよ。一緒に幸せに年をとっていけるような、そんな人と一緒にいたいと思いませんか。

ただ、相手が単にあなたの健康を心配して言っているというケースもあるでしょう。太っていることが健康的ではないと、多くの人が思っているからです。

でも、太っている人がみんな不健康だということではありません。だから、太ることへの恐怖や差別について学ぶことはとても重要なのです。

🔻エミリーさんとの対談動画はこちら🔻

体重計を捨てたから見える世界

−−体型の悩みがある人は、どういったことを日々の生活に取り入れたらよいでしょうか?

まずは鏡にうつるあなたを見つめることから始めましょう。

あなたの体に自信が持てないなら、あなた自身をほめる言葉を小さな紙に書いて鏡に貼っておくといいですよ。

写真にうつる自分の見た目が好きじゃないわ、と思ったときにも、これをやってみてください。

写真にうつるあなたをそのまま受け入れて、これが私なんだ、と思ってほしいんです。こうすればするほど、あなたは見た目に自信をもてるようになります。

もちろん、こんな風にあなたを受け入れられるようになるまでには時間がかかりますが、焦らずに続けてみてほしいんです。

自分を肯定して受け入れていくことで、自信がついていくでしょう。あなたの中に現われるどんな小さな心の変化も大事にして、あなたのがんばりをほめてあげてください。

さらにSNSをうまく活用する方法もあります。SNSはやせたい気持ちを助長する悪影響がある一方で、自分の体を大切にするためのツールとして使えます。

普段から、あなたが心地よくなれるようなメディアを見るように意識してみてください。

ボディポジティブに関する本、ボディポジティブのメッセージを発している人のインスタグラムをフォローする、などです。

日々どういったメディアに触れているかは、あなたが自分の体についてどう感じるかに大きな影響を及ぼすからです。

さらにみなさんに伝えたいことは、体型の悩みは浮き沈みが激しいということです。特に女性はホルモンの影響もあるため身体はいつも変化しています。

だから、自分が感じることをそのまま受け入れてあげて、例え自信が持てない時でも、それが自分の価値だとは考えないようにすることがとても大切なのです。

−−あなたは、時には自分を前面に出したり、キャラクターを作り上げたりと自分の『分身』をつくることで、体型の問題に前向きに取り組めると提言していますね。

具体的には、どんな風に自分の分身と向き合っているんですか?

まず、あなたがどんな人になりたいかを決めるんです。そして「本当にその人になったかのようにふるまう」それだけです。

私がボディポジティブの問題で声を上げているからといって、私が体型の悩みを全て解決したというわけではありません。

でも自分の体型が自分の価値を決めないことを知っている人物としての役を演じていこうと決めたのです。

だから、この役を演じるほど信念もさらに強くなり、社会が持つ偏った美の基準にも力強く接することができるんです。

−−健康のためにはやせていたほうが良いという考えもあります。

ボディポジティブが主張する自由な体型で良いのだという意見も大切だし、このあたりの矛盾はどう考えますか?

この矛盾について考える時に一番大切なことは、あなたの「体重」の数値が、必ずしも「健康」を示すものではないということです。

例えば、運動をすると筋肉がつき体重が増えますが、これは不健康になったというわけではありませんよね。

だから、ボディポジティブとはあなたが心地よく感じられているのかをどうかを考えるものなのです。

「やせたい」と感じること自体を恥ずかしく思う必要もありません。

なぜなら、私たちは、やせることがあたりまえだというメッセージを送り続ける社会に生きているからです。

こういった社会からのメッセージと戦うのは簡単ではありません。

あなたの体型に関してプレッシャーを感じるのは普通のことですが、恥ずかしく感じる必要はないのです。

ですから「あなたが心地よくなるため」というゴールを明確にして、「体重」と「健康」の2つを分けて考えてみてください。

こうやって区別することで、健康的で心地よくいることが、どれだけ精神面に良い影響を与えているか、長い目で見ると実感できるでしょう。

私はダイエットする人が苦手なのではなく、ダイエット文化が嫌いなんです。

「体重」と「健康」が密接にリンクしていることが問題なのです。

例えば運動や、健康的な食事など、自分が気分が良くなることを継続した結果、体重が減るということもあります。でも体重が減らなくても良いんです。

一番大切なことは精神的・肉体的に健康であることで、見た目ではないのです。

私がお勧めするのは、「やせなさい」と脅迫してくる道具、つまり体重計を捨てることです。

体重の数値に苦しむ代わりに、食べたものが自分の体に浸透していくのが心地よいかどうか、そういう違った視点から体と付き合ってみましょう。

🔻エミリーさんとの対談動画はこちら🔻

子どもにボディポジティブをどう教えるか

−−子どもが自分の体型についても自己肯定感を高められるようにするために、親はどんなことができますか?

自身が体型で苦しんできた大人は、子どもたちにもボディポジティブを教えるのが難しいでしょう。

無意識にその苦しみを子どもにも受け継いでしまうからです。でも、対処のしかたはたくさんありますよ。

ひとつは、親である自分の体についても否定的な言葉を使わないということです。

特に幼い子どもたちはなんでも聞いています。だから大人は、自分の体型に悩んでいても、子供の前では言わずに心の中にしまっておきましょう。

他人の体型も一緒です。ほめ言葉であっても「あなた最近やせた?」とは言わないようにしましょう。

これは「やせていることに価値がある」と子どもに伝えているようなものです。

さらに、大人の私たちが、子どもたちの外見以外のことにもっと目を向けてあげましょう。

「子供が得意なこと」例えば、思いやりがあるとか、気が利くとか、そういうことの方がもっと重要であることを子供たちに知ってもらうのです。

最後に最も大切なこと、それは子どもが小さい時から、メディアで見るステレオタイプについてしっかりと話しをすることです。

太ることへの恐怖やダイエット信仰は、私たちの文化にしみ込んでいます。だからこそ、この課題について子どもと一緒に考えることが大切です。

こうすることで、子どもが自信を持ち、体型に関する試練に直面したときに力強く対応できるようになります。

ですから、SNSで見る内容は事実ばかりではないと教えることが重要です。現代は画像がとても簡単に加工できる時代です。

他人に受け入れられるために自分を変える必要はない、ということを子供に強く伝えましょう。

「やせなきゃ」が心に与える影響

−−体型の悩みからくるメンタルヘルスの初期症状にはどんなものがありますか?

自分を批判しすぎたり、自分に否定的な言葉ばかりかけたり、孤独を感じたり、引きこもりになるこういった行動がないか注意してみましょう。

特に気がつきやすいのは、食生活が突然に変わる場合です。

また、以前は楽しんでいたことに興味がなくなったり、常に心配になったり、突然悲しくなるなどの変化に気づくことがあります。

そんなときは自分の中で留めずに、客観的に見ることのできる周りの誰か話しやすい人、できればメンタルヘルスのプロフェッショナルに話してみることをお勧めします。

私自身、食生活が乱れ、ネガティブな考えにとらわれていた時期がありました。でも、ボディポジティブの考え方を知り人生が変わりました。

だから、このことをもっと多くの人にも伝えたいんです。だってこの考え方を知るだけで、大きな力をもらえるのですから。

−−今も体型に悩む世界中の女性へのメッセージは?

最も大切なことは、あなたはひとりぼっちではないということです。

あなたと同じつらい体験をした人がこの地球上には必ずいるんです。だから、そういうコミュニティや、あなたをサポートしてくれる人たちを見つけましょう。

そして、自分が欲しいものを求めるためにまずは最初の一歩を踏み出しましょう。

あなたの体をそのまま受け入れ、自分に正直になりましょう。あなたならできます。あなたはひとりぼっちじゃないんです。

エミリー・ローレン・ディック

エミリー・ローレン・ディックは、女性のエンパワーメントを目標としたクリエイティブ・マーケター、作家、活動家そしてマインドセット・コーチでもある。

http://www.instagram.com/realhappydaughter

http://www.happydaughter.com

彼女の著書は、アマゾンを含む多くの場所で入手できます。出版社のHPリンクはこちら:

https://www.familius.com/book/body-positive/

新しい年への挑戦!人生の目的を発見してそれを生かしていく方法

新しい年が始まりましたね!

たくさんの方が、新しい目標や挑戦に向けてスタートしようと意気込んでいるのではないでしょうか。

そこで、今回はそんなあなたに向けて、自分の生きる意味を見つけてより幸福な人生を築く手助けとなる、Calliopeが提供するプログラムをご紹介します。

ーーCalliopeについて教えてください。

マーラ:私たちのプログラムには主に3つあります。

ひとつは、一緒に瞑想をすることで、参加者が自らの内側に意識を向け、人生の目的を明確にするためのクラスです。

人生の目的がはっきりした後には、私たちが考案したプログラムが役に立つでしょう。それが2つ目です。

人生の目的がわかったあなたにとって、それを土台として、あなたの関わる地域コミュニティで実際に行動に移すことができるようサポートするプログラムです。

この2つが、Calliopeが個人向けに提供しているプログラムです。

3つ目は、企業向けのワークショップです。

ここでは、企業が進むべき目的を明確にし、その目的に向かってメンバーが一丸となって意欲的に関わることができるような環境を作るためのサポートを提供しています。

こういった取り組みが大切な理由。

それは、私たち人間は本来、自分自身よりもっと大きな目的やゴールを見出すと、その実現のために自分だけが持つ特別な才能を発揮することができる生き物だからです。

Calliopeでは、あなたが人生に明確な目的をもたらすためのこういった3つのプログラムを提供しています。

これは、私たち自身が今まで多くのことを学び失敗をし、大きく成長してきた結果できあがったプログラムです。

ーーどういうきっかけで、このプログラムをスタートしたんですか?

桃子:そもそもの原点は「アート」にあると言えます。

なぜ私たちがCalliopeをスタートしたかというと、マーラと私がともにアートを大切にしているからです。

私たちは、この世界を、もっと調和がとれて思いやりに満ちた場所にしたいと望んでいますが、そのためにはアートを日常に取り込むことが必要だと考えています。

私たちが社会に対して、最も効果的に貢献できる方法はなんだろうと考えた時に、Calliopeが生まれました。

私たちの信念は、私たちひとりひとりが地球上のすべての人たちと触れあい、それぞれが最も美しいと思う形を自分の方法で世界に示すことで、この社会は自然と変わっていくというものです。

私自身は小さい時から自然が大好きで、大学では環境科学を専攻し、土地保全やコミュニティ・スペースに関するNGOの仕事もしていました。

でも、こういった活動だけでは自然とつながる社会を作っていくためには十分ではないと感じたんです。

当時は、自分の活動が社会を変えられると信じるマインドセットがまだ私の中で整っていなかったんです。

そのため、まずは自分に変化を起こす力があることに気づくために瞑想をしたり、自分のパッションがどこにあるのかについて学びました。

そしてこの私たちの体験を、おなじような悩みを抱える他の人たちとも分かち合いたいと強く思いました。

人は誰もが変革者であると言うことに気づいた私たちは、社会に貢献できる方法をたくさんの人と分かち合いたいと思いました。

これがCalliopeをスタートした理由です。

マーラ:Calliopeのクラスはオンラインで行うので、世界中の人たちとつながることができることもこのプログラムの特徴ですね。

例えば桃子は東京、私はカリフォルニアに住んでいてお互い遠く離れていますが、こうやってグローバルなつながりを築くことができる時代なんです。

そして大切なことは、オンラインで学んだことを、自分の地域コミュニティで行動に移すことです。

つまり、オンラインで学んで、オフラインで実行するというハイブリッドなアプローチなんです。

桃子:プログラムを始めて実感しているのは、同じ考えや価値観を持った人たちが集まると、本当に大きな力が生まれるということです。

例えば、私が日本で育っていた頃は、環境や自然について気にかけている人はほとんどいませんでした。

このCalliopeのプログラムに参加することで、あなたは、思いもよらないバックグラウンドを持った人や遠く離れた場所に住む人たちと出会うことができます。

あなたと多くの共通点がある仲間たちに出会いきっと驚くことでしょう。

また「あの人ができるのなら、私にもできるかもしれない」そんな風に、仲間から勇気ももらえるんです。

ーーCalliopeという名前の由来は?

マーラ:「Calliope」という言葉自体は、ギリシャ語の女神という意味で、ギリシャ神話に登場する女神のようです。

桃子が『ハミングバード(※ハチドリという意味)』という名前の組織をちょうど立ち上げた頃でした。

環境問題を考えることをミッションにしたこのハミングバードの関連プロジェクトとしてスタートしたのがCalliopeでしたが、その後は独自でプログラムを立ち上げ、活動を始めました。

名前を決める時に、我々が重視したのは、自然との調和をイメージさせる優しい響きで、さらにハミングバードとつながりのある名前にするということでした。

ーーこのプログラムを受講した後には、どんな変化を期待できますか?

桃子:プロジェクトでは、まず参加者に、それぞれが取り組みたいプロジェクトを決めてもらいます。

つまり、自分にとって重要で本当に関心があるものを考え、プログラムが終了するまでに何を達成したいかという、ビジョンやゴールを設定してもらうんです。

過去の参加者の例をご紹介しましょう。

例えば、幼稚園の先生をしている40代の女性は、小さい頃から土をいじることやガーデニングに興味があったそうです。

彼女は仕事柄、普段から子どもたちと過ごす時間が多いので、「私のパッションを子どもたちと共有したい」というプロジェクトに決めました。

最初は小さな規模で幼稚園のスペースを使って子どもたちとガーデニングをスタートしましたが、結果的には、大学で大規模なガーデニングのプロジェクトを実現するまでになりました。

「自分の夢が実現しました!」と彼女はとても興奮していました。

私自身も彼女のプロジェクトから大きな感動をもらいました。

人々がお互いに支え合うことで、その人の人生に魔法が起きる、Calliopeではこういったストーリーを実現することができます。

参加者たちは、最初は特にプロジェクトの具体的なアイデアを持っているわけではないのです。

でも、私たちのプログラムを体験して実感してほしいことは、オープンマインドな心で好奇心を持って参加すれば、あなたの目の前にも魔法が起きるということです。

このプログラムを終えた時には「私は世界に変化を起こす変革者である」と確信を持てるようになってほしいんです。

なぜなら、私たちは、絶望を感じたり、自分には何の力もないと弱気になりがちな時代を生きているからです。

だから、自信をもって自分の中のパワーを感じてもらうことがプログラムの最終的なゴールです。

ーーCalliopeではこれからどういったプログラムが用意されていますか?

マーラ:現在は毎月、『Self-Discovery Classes』という自己発見のクラスを提供しています。

ここでは、グループ瞑想を通して自分自身と向き合うことができます。

さらに、毎年いくつかの大きなプログラムも開催しています。

そのうちのひとつが『purpose to action programs』という目的を実際の行動に移すための12週間のプログラムです。

あなたがどの地域に住んでいても、参加できるように設定されています。

そして、purpose to action programsは1月30日からスタートします。

興味がある人は、私と桃子による「イントロコール」に参加してみてください。

何か行き詰まりを感じていて、それを乗り越えたいと思っている人がいたら、私たちはあなたのコーチになり、サポートすることができるでしょう。

プログラムがどんなものか見てみたい人は、リンクを貼っておきますので、そこからのぞいてみてくださいね。

登録はこちらから:https://calendar.google.com/

Calliope

マーラ・ワルドホーン:Calliope共同設立者。

参加者が人生の目的について立ち止まり、内省できるようにデザインされたワークショップやプログラムを担当している。

Mindfulness and Meditation Teacher Certification Program(マインドフルネスと瞑想の指導者認定プログラム)を修了し、15年間ビジネス・コーチ、スタートアップ企業の経営者として働いてきた。

荻原桃子(おぎはらももこ)

社会起業家。1992年東京都生まれ。英国のQueen Marry Univeristy にて環境学科修了。

自然と人のつながりに興味を持ち、自然保護団体や、Community Garden、オーガニック農業を行う畑で働く。

Community Garden では、子供たちに自然との繋がるを作るために、教育補助業務も行った。

日本に帰国後、メンタルヘルスの大切さを実感し、日本に住む難民や、がん患者にヨガを指導。

現在は自然環境・社会問題の改善を目標にウェルビーイングのツールを使った、グルーブコーチングスタイルのオンラインプログラムを提供するCalliopeを設立。

アフリカで学んだ「愛にあふれた時代から今の日本が学べること」 ~SHOGENインタビュー

ハミングの監修者でもあるSHOGENは、日本で注目をされているアフリカンアートのペンキ画家。

彼の作品には「生きるのって、楽しい!」というメッセージがあふれています。

もともとは大手化粧品会社で働いていたSHOGEN。

タンザニアの伝統絵画であるティンガティンガとの運命的な出会いが彼の人生を変えました。

その後、彼は一人でタンザニアに渡り、村人たちと共に生活しながら絵の修行に励みました。

SHOGENが村で学んだことは絵画だけにとどまりませんでした。

帰国後の彼のアーティストとしての活動の源となっているのは、村長から聞いた「今の日本人が忘れてしまった本来の日本人の生き方」でした。

タンザニアの村に伝えられる、私たち日本人の本来の使命や、忙しい日々を送る私たちでも取り入れられる幸せに生きるヒントなどをSHOGENに聞きました。

日本人なら誰でも心揺さぶられる遠いアフリカからのメッセージを、ぜひお楽しみください。

🔻SHOGENのInterview動画はこちら🔻

みんなで生きていく時代

ーータンザニアで学んだことの中で、SHOGENにとって1番大切に感じていることは何ですか?

『これからの時代は、血がつながっていない家族がみんなで生きていく必要がある』というメッセージです。

日本では、核家族だったり、隣の家の人の顔もわからない、母親が倒れたら家庭が崩壊する、という状況の家庭も多いと思うんです。

こういう「社会の中でどうやって生きていったらいいの?」という疑問へのヒントは、アフリカにたくさんありました。

「みんなで生きていく」というのはアフリカの人たちは当たり前に日常からやっていることなんです。

でもこの考え方は日本の人でも「懐かしいな」という感覚を持つ人は多いと思います。

「昔、ひいおじいちゃんやひいおばあちゃんが言っていたな〜」なんて感じる人も多いでしょう。

ーーSHOGENが住んでいた村の村長のおじいさんが夢の中で日本人とつながっていたことから、愛にあふれた時代の日本について教えてもらったとのことですね。

SHOGENが村で聞いた日本とは?

僕が村長から言われたことは「日本人が日本人としての魂を思い出す必要がある」ということです。

日本の歴史の中で1万5000年の間、日本には生きとし生ける全ての者を愛し、すべてのものから愛され続けてきた時代があります。

その時代に亡くなった人には、差し傷とか切り傷がなかったんだよと言うんです。

おそらく縄文時代のことを言っているのだと思います。

村長から「今の日本人の血に一番深く刻み込まれている記憶は何だと思う?」と聞かれたんです。

「それは何?」と聞いたら、「それは『愛され続けた記憶』だ」というんですよ。

日本のご先祖様は、1万5000年もの間、争いもなく愛と平和であふれていた時代を生きてるんですよね。

だからその時の記憶をもう一度思い出してほしいと。

つまり、自分が普段からやっている所作や行動を愛し続けることで、愛され続けた記憶がよみがえってくるということなのです。

今までは、物質的な豊かさを求めてきたから、自然破壊とか環境汚染から来る肉体と精神の分離から、うつになったり自殺をしてしまう人が増えてきてしまったというんです。

これからの時代は、もうそれではいけないとみんなが分かっているので、これからは心の時代に入らないといけないと村長は言うんです。

心の時代に入るにあたり「愛され続けた日本人が、もう一度自分を愛して、世界中のみんなに愛されるということはどういうことなのか、

愛するということはどういうことなのかを伝えてほしい」ということを村長は言っていました。

ーー経済的には日本よりも貧しいと言われるアフリカですが、アフリカを訪れる多くの日本人が「アフリカの人はとても幸せそう」と言います。

SHOGENがアフリカで暮らした経験から、この理由はなぜだと思いますか?

僕自身、タンザニアに住んでいると、幸せを感じられるようになったんです。

それは村での生活スタイルに理由があったのだと感じます。

つまり本来、人間がやっていたであろう「 日の出とともに起きて、日没とともに寝る」ということを実際にやっていたらすこぶる健康になったということです。

こういった暮らしをしていたら、幸せを感じる余裕が生まれてきました。

日本では、深夜でも電気はついているし、どんなに遅い時間でも仕事ができてしまいますよね。

そんな生活に慣れていた僕が「あきらめる時間が来ることの幸せ」を村長から教えてもらったんです。

この「あきらめる時間」が来ると割り切れるんです。みんなで「はい、今からもう休みね」という時間に入れることが、すごく幸せだったなと思います。

🔻SHOGENのInterview動画はこちら🔻

日が出ているうちに家族の顔が見たい

ーー日本の忙しい人たちが生活レベルをタンザニアの村のように大きく変えることはできないかもしれません。

日本にいる私たちでも幸せになるために生活に取り入れられることはありますか?

ことですね。

日本の小学校に行くと、給食の時間は20分ぐらいです。中学校とかになると10分というところも聞きます。

でも食事は、生きていくために大切な時間です。じっくりと食材を味わえる時間が短すぎるので、これが今の日本の一番の問題だと思います。

食事をゆっくりじっくり味わえなくなったら、生活そのものがおろそかになります。

現代の「効率よく、無駄を省いて、時短で」という考え方にもつながってくるかもしれないですね。

食事を味わえていないということは、生活も味わっていないということ。

給食時間が短いということは、そういう「味わえない」日本人を生み出しているということなんじゃないかと思います。

ーー忙しい日本の私たちは「食事をゆっくりとる」ということも、しっかり意識しないと難しいかもしれませんね。

僕が住んでいたタンザニアの村では、仕事はみんな、お昼過ぎの3時半に終えるんです。

僕の絵の先生も、キリンの足の模様をあと5つだけ描いたら終わるのに、書き終わる前に「3時半になるから帰る」と言うんですよね。

「あとちょっとで終わるのに、なんで終わらせないんですか?」と聞いたら、「早く家に戻らないと、家族の顔が見られないから」と言うんです。

村には電気がないので、夜になると真っ暗になり、家族の顔は朝まで見ることができないんですね。

「自然の光がまだある、明るいうちに家族の顔が見たいから早く帰るんだよ」と言われた時に、僕は『自分の中で本当に大切なことは何だろう』と考えるようになったんです。

だから、本当に大切なものが見えてきたら、生活の仕方も変わると思うんです。

仕事のやり方をすぐに変えることは難しいかもしれないけれど、プライベートとか休日の過ごし方、そういうところから、まずは日々をじっくり味わうことを意識してみたらどうでしょう。

🔻SHOGENのInterview動画はこちら🔻

キラキラ輝く楽しそうな大人を見せよう

ーーそんなアフリカでの生活から一変して、SHOGENが日本の生活に戻るのは大変でしたか?

僕があまりにもわからない人間だったんで、村長にもよく言われていたことがあります。

「お前が明日もし死ぬとしたら、最初に考えるのは、自分の人生は自分らしかっただろうかということだろう」

「だから、もういい加減に自分のために生きればいいんだよ」って。

自分の心が幸せで満たされて初めて、喜びや幸せのおすそわけが、周りにいる人に届くんだと言われたんです。

タンザニアでそういうことを考えながら暮らした後、久しぶりに日本の生活に戻ってまず感じたことがあります。

それは、自己犠牲の上に幸せが成り立っていると考える人が今の日本には多いということです。

自分が犠牲になれば周りの人が喜んでくれると思っていたり、そう思っている自覚がなくても、そういう行動をとっている人が多いと感じます。

ーー私も母親になって、子どもに「ママは幸せを感じながら生きているよ」という姿を見せることの大切さに気づきました。

自分を大事にして楽しんでいる大人の姿をそのまま子どもに見せることに抵抗のある人もいるかもしれませんね。

タンザニアで印象的だったのは、村で壁に絵を描こうという時に、我が子を押しのけて大人たちが壁の前を占領した時です。

その大人の姿を見て、子どもたちは「早く大人になりたい!」と言っていたんです。

これがまさに今の日本に足りないところだと思います。

キラキラ輝く大人の背中を見ている子どもたちが少なすぎるのです。

子どものための英会話教室やレッスンだと言って「子どものため」が多すぎると感じます。

アフリカに住んでると、すごく楽しそうな大人をたくさん見るんです。

日本には思いっきり遊んでいる大人が少なすぎるんです。

大人がもっとおもいきり自分をオープンにして遊ぶという姿を子どもたちに見せることが、今の日本に大切なんじゃないかなと思います。

ーーブンジュ村の人が今の日本を訪れたら、なんと言うでしょう?

「しんどい」と言うでしょう。

ずっとみんなが仕事ばかりをしているところとか、 慌ただしく生活をしているところとかを見たら「日本の人たち…今日もきついだろうな」って言うでしょうね。

ーーもしもまたタンザニアの村を訪れるとしたら、日本からどんなプレゼントを持っていきますか?

品種のいいスイカの種でしょうか。

スイカはアフリカが原産だと聞きましたが、タンザニアのスイカは、僕から見ると品質が最高とは言えないものでした。

スイカを切ると、食べられない白い皮の部分が分厚かったりするんです。だから、日本からプレゼントするなら、スイカの種かな。

でも、それはおせっかいかもしれないですね。

基本的にブンジュ村の人たちは、心が満たされているので「何もいらん」っていつも言うんですよね。

村の畑では、ナス、オクラやトマトなど夏野菜がとれるし、ハリネズミや鳥を捕まえて食べるから、全てがそこにあるんです。

だから「欲しいものは?」って聞かれても、村の人たちは「うーん。何もいらん」と言うでしょうね。

時間を気にせずご飯を食べる時間の幸せ

ーーそんなSHOGENが、今一番幸せを感じる瞬間は?

血のつながっていないみんなとご飯を食べている時です。

時間を気にせず、ご飯を食べながら話をしている時に、 すごく幸せだなと感じます。

あとは、自分も自然の一部としてこの大地から生まれてきたんだと思い出しながらアーシングをしている時にすごく幸せを感じますね。

※アーシング=素肌や裸足になって、身体と大地が直接つながる事

ーーアーシングは、どうやってとりいれていますか?

裸足になって土を踏んだり、大地にゴロンと寝転がったりみたいなことをしています。

タンザニアの村の子どもたちにもよくアーシングに誘われていました。

例えば、雨が降り出したら空を見上げて口を開けてね、雨を食べたりするんです。

そうすると、大人たちも外に出てきて、みんなで口を開けて雨を食べるんですよ。

こういう、ほっこりする時間がアフリカでは多かったなと思い出します。

ーーこれから力をいれていきたい活動は何ですか?

これからやりたい活動としては、学校のアート活動があります。

ごみ収集車や町営バス、学校の壁などにみんなで絵を描いて、新しい自分を見つけていくというプロジェクトです。

あとは障害者の子たちとのアート活動ですね。

すでに活動している方とのコラボも積極的にしていきたいです。

先日も静岡の「心のままアート」というアートが好きな子どもや障害を持ってる子どもたちと一緒に絵を描きました。

みんなで集合写真撮ろうという時に、ある子がスキップをしながらカメラの前を横切ったんです。

そんなところをみんなで見ていた時に「あー、別にそうであっても良いよね。心のままで良いよね」と思ったんです。

集合写真を撮ると言われて、 みんなで横に並ばなくても良いんだと。

この横切る子の姿を見た時に、みんながそれぞれに、その瞬間に楽しいことしていたら良いんじゃないと、思えたんですよね。

みんなが寄り添って集える場、そういう場所作りができたらと思っています。

ーーSHOGENには私たちのウェブマガジン、ハミングにも執筆者、監修者として関わってもらっています。

ハミングの読者に伝えたいメッセージをぜひ教えてください。

ハミングは、たくさんのお母さん方も見てくださっているマガジンだと思います。

そういったお母さんたちが心から寄り添ってなんでも話せる、 ハミングはそういう場所になれると思います。

まさに、血がつながっていないみんなが心からつながり合い、出会える場所ですね。

「セルフプレジャー」はマインドフルネス

最近よく耳にする「セルフプレジャー」という言葉。

以前はタブーとされ、女性が話しにくいトピックでしたが、実はセルフプレジャーは健康と密接な関係があります。

ハミングの代表の永野 舞麻(ながの まあさ)が、セックス・セラピストのジョーダン・ルロ博士に、セルフプレジャーが、どうして女性にとって大切なのか聞きました。

男性が一人で 楽しむものというイメージのあるセルフプレジャーですが、実は女性がうまくとりいれることで、綺麗なお肌、健康な身体、バランスのとれた心だけではなく、幸福感も得られるというメリットがあると博士は言います。

そして、パートナーとのセックスを楽しむ上でも自分の身体の好き・嫌い、気持ちい・気持ち良くないを学ぶことはとても大切なのだそうです。

あなたのセックス観を変えるような新しい考え方を提案してくれた博士とのインタビューをお楽しみください。

セルフプレジャーの目的はオーガズムに達することではない

永野:日本でも、セルフプレジャーということが注目されていますが、博士の考えるセルフプレジャーとは?

まず知っておいてほしいことは「セルフプレジャー」がオーガズムに達することだけが目的ではないということです。セルフプレジャーを体感することで、私たちは、オーガズム以外にも多くの楽しみを体験することができます。

永野:私たちは、「オーガズムを感じなければ、満足なセックスでない」と考えがちです。でも先生が指摘したように「セルフプレジャー」にはオーガズム以上のもっと広い意味があるんですね。

そうです。「セックスの目的はオーガズム」と考えると、セックスの楽しみが減ってしまいます。そういう風に目標を設定するとプレッシャーを感じてしまいますよね。これでは、身体も心も緊張してしまいセックスを十分に楽しめなくなります。

最も楽しいセックスとは、目標を持たずに行うセックスだと思ってください。自分の体をどう動かすかなど一切考えないで「今この時」「この瞬間」に気持ちを集中して、楽しむのです。

永野:女性がセルフプレジャーをすることのメリットは何ですか?

セルフプレジャーをすると、オキシトシンやドーパミン、エンドルフィンのような体に良い化学物質が放出され、それが免疫機能を改善させることは研究でわかっています。また、オーガズムは、生理痛を和らげ、睡眠の質をあげ、ストレスも緩和します。セルフプレジャーを生活に取り入れることで、健康面で多くのメリットがあるのです。

▶セルフプレジャーとは?美容効果を紹介!どんな人におすすめ?

セックスのイメージを変えるセルフプレジャー

これをふまえて、セルフプレジャーのメリットについて考えてみましょう。

まず、オーガズムという点で、男女間には大きな差があります。一般的に、セックスとは女性の性器への挿入からスタートし、男性がオーガズムに達して終わる、というものです。 女性がオーガズムに達したかどうかは、考慮されていませんね。

女性がオーガズムに達したふりをする傾向にあるのはこれが理由です。つまり、女性がオーガズムを感じたかどうかは、重視されていないのが今の社会です。相手をがっかりさせたくないと感じる女性は、オーガズムを感じたふりをして、相手をハッピーにさせようとします。

これが、現代社会の、または映画やメディアで描写されるセックスシーンの典型です。

つまり「セックス」=「男性の快楽」という構図です。

だから男女の間には、オーガズムという点で大きなギャップがあるのです。

▶セックスレスの原因とは?|なりやすい夫婦の特徴や解消法を解説

セルフプレジャーの楽しみを知らないのは人生の楽しみを見過ごしているようなもの

このギャップを埋めるためにも、女性がセルフプレジャーすることがとても重要なんです。セックスとは男性の快楽がすべてではないのです。

だから、女性がセルフプレジャーすることは、女性自身がセックスの快楽を感じ、自分の体について、もっと知ることができるというメリットがあるんです。

自分が気持ちよくなる方法を知らないなんて、人生における大きな楽しみを見過ごしているようなものです。自分がどうしたら気持ちよくなれるのか、何が気持ちいいのかを知ることは女性にとっても大切です。

▶40代の女性は性欲が強い?なくなる?その違いや性欲の対処法について

セルフプレジャーは「恥」ではない

永野:アメリカで友達が自分の好みのセックストイについて恥じらいもなく気ままに話しているのを聞いて、驚いたことがあります。日本ではまだ、セルフプレジャーについてオープンに話しにくい状況です。もっとオープンに話せる社会を実現するためには、どんなサポートが必要でしょうか。

あなたが今言った「恥」がまさに確信をついていますよね。これが、セルフプレジャーに関して誰でも感じる「恥」。だからセックスについてオープンに会話できないのです。

この「恥」をなくしていくためには、幼少期から性教育を始めることが必要です。

今の思春期の性教育というと、セックスによる感染症や望まない妊娠についてなど実用的なことばかり。でも性教育は、セックスの楽しさやパートナーとの関係を築く方法など、もっと包括的であるべきです。

また、セックスは「健康状態」のカテゴリーの1つとして考えるべきです。かかりつけの医者に行き健康状態を聞かれた時に、性的な健康状態についても聞かれ、頭痛や息切れと同じ様に「性的な健康上の心配はありませんか?」と医者に聞かれる、そんなイメージです。

性的な健康が、学校の科目に組み込まれ、医者では健康分野に組み込まれれば、セックスやセルフプレジャーについて話すことが「恥」ではなく、当たり前のことになります。

セックスを楽しむことを女性が自分に許可できるような社会へ

永野:女性がセックスを楽しむことへの社会的偏見には、どう対処すればいいのでしょうか?

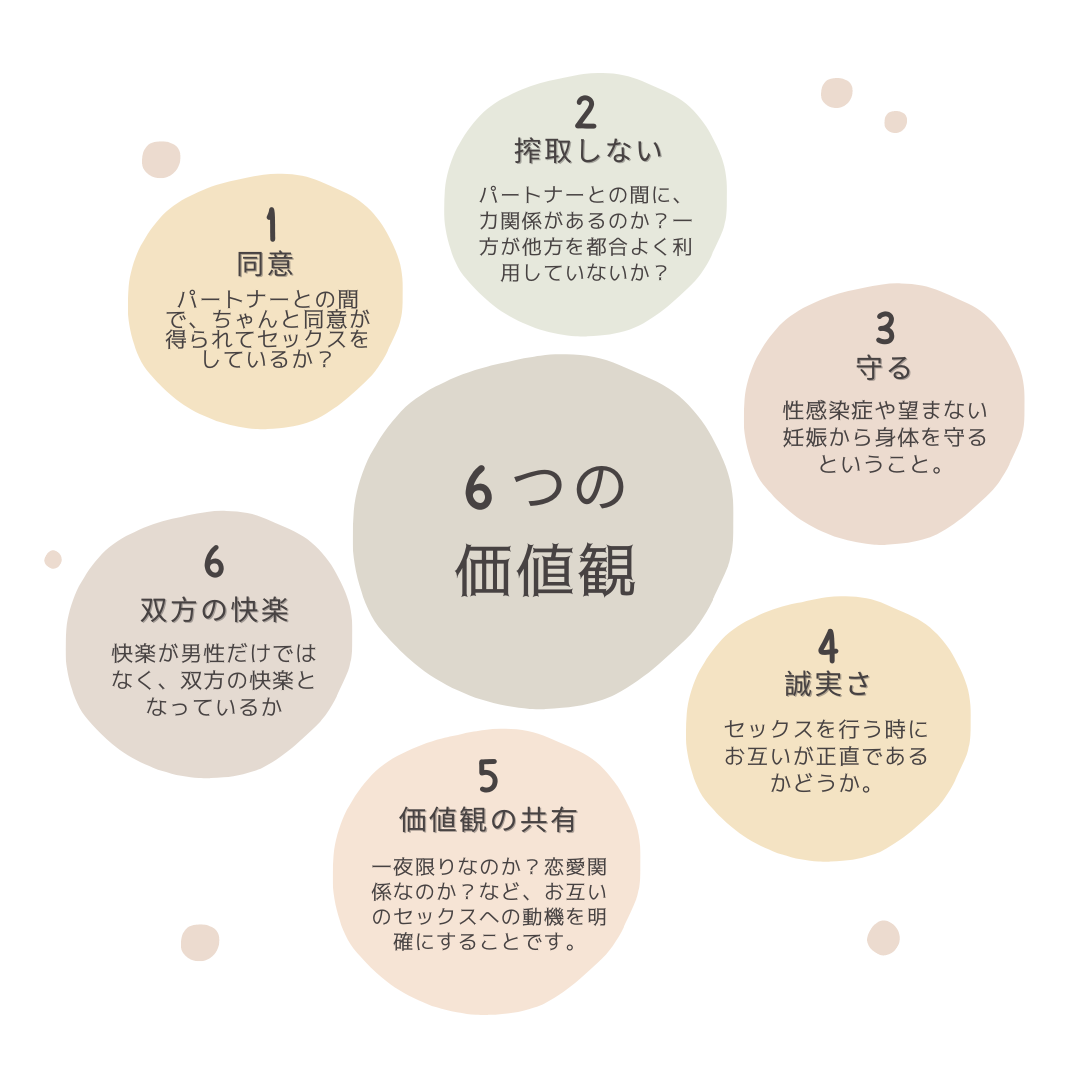

この偏見という意識をはずすための「性の健康の6原則」があります。

あなたがパートナーとセックスする時、または1人でセルフプレジャーするときに、この6つの価値観に従っているか自問してみてください。

- 同意:パートナーとの間で、ちゃんと同意が得られてセックスをしているか?

- 搾取しない:パートナーとの間に、力関係があるのか?一方が他方を都合よく利用していないか?

- 守る:性感染症や望まない妊娠から身体を守るということ。

- 誠実さ:セックスを行う時にお互いが正直であるかどうか。

- 価値観の共有:つまりセックスをする時に、何のためにセックスをしているか明確にするということ。一夜限りのセックスなのか?新しい恋愛関係の始まりなのか?お互いのセックスへの動機を明確にするということです。

- 双方の快楽:快楽が男性だけではなく、双方の快楽となっているか。

6つ目の「双方の快楽」は特に重要です。つまりセックスは男性だけではなく、女性も喜びを感じるものであるということです。

また、快楽の定義は人それぞれです。例えば、ある人にとってはオーガズムかもしれないし、他の人にとっては感情的な結びつきかもしれません。異なっていていいんです。

この6つの原則をみんなが尊重している社会をイメージしてください。

そんな社会が実現すれば「セックスの快楽のギャップ」の問題も解消されるでしょう。そうすれば、セックスをもっと安心してできるようになると思うんです。その結果、女性が「セックスを楽しむ」ということをもっと自分に許可できるようになると思うのです。

永野:セルフプレジャーを行うことは、ベッドの上で自由に自己表現ができることにもつながるのでしょうか?

もちろんです。自分が何が気持ちいいのかわからなければ、相手にも伝えることはできませんよね。 セックスをしている最中ではなく、お互い落ち着いた雰囲気で話しあえるタイミングでパートナーとセックスについて話すことをお勧めします。

例えば、週末に、普段のセックスについてどう思うか、セックス中にやってみたいこと、やりたくないことはあるか、など相手に率直に聞いてみるのです。

パートナーとこういう時間が作れたら、セックスについてお互いが感じていることを話し合う安全な空間をつくることができます。そのためには、そもそも自分がどうしたら気持ちよくなるのか自分の体のことをわかっていないと、相手に伝えることもできません。

永野:セルフプレジャーをした後に孤独や恥ずかしさを感じることから、セルフプレジャーを避ける女性もいます。どうすれば、より多くの女性が安心してその一歩を踏み出すことができるのでしょうか?

私のクライアントでも、セルフプレジャーをして孤独や恥ずかしさを感じてしまうという悩みを持つ人はいますよ。

それが本当に「孤独」なのかどうか、もう一度考えてみて欲しいです。セルフプレジャーの時間は「私との大切な時間」、誰にも邪魔されない、自分を見つめることができる特別な時間です。

一人でハイキングに行ったり、一人でコーヒーを飲みに行ったりするのと同じです。

自分の体と向き合える一人の時間は「孤独な体験」ではなく、「自分自身を知るための素晴らしい時間」と考え方を変えてみましょう。

永野:自分のことをもっと知る必要があるのですね。そして、パートナーとオープンに話すことで、安全な空間をつくることができますね。最後に、日本の皆さんと世界の人たちにメッセージをお願いします。

大切なことは、セルフプレジャーはあなたの身体、それから心の健康に良いということです。自分が何を気持ちいいと感じるのかをぜひ知ってみてください。セルフプレジャーは、自分のことをもっと知る素晴らしい機会なんです。

▶女性の性欲について解説!性欲がない女性の理由もご紹介!

この世の恋をしたことがあるみんなに【山口乃々華 / コトノハ日和 vol.07】

言葉があるから伝えられること、伝わること。そこから広がっていく思考、癒し、つながり、希望、愛情・・・深くて力強いもの。女優 山口乃々華が、心に舞い落ちてきた“コトノハ(言葉)”を拾い集めて、じっくりと見つめ、ゆっくりと味わい、思いのままに綴っていく連載。さあ、一緒に元気になりましょう。

君は僕に愛されたという事実を 金ピカのバッジにして胸にはって 歩いていくんだよ

「この場所から」(詩集『わかりやすい恋』銀色夏生 著) より一部抜粋

叔母が住んでいた埃っぽい部屋の中。

本棚に収まりきらず山積みになった本が、狭い部屋で足の踏み場をなくしている。それに加えて暑い。蒸し暑い。「夏生さんの詩集、ここにあるよ〜」と叔母が紹介してくれた。

適当に何冊か選んで手に取ってみた。どれも表紙は色褪せて、古びていて、もう何十年もそこに眠っていたかのような(実際そうだった)・・・なんて言ったら怒られるのだが、本当にちゃんと時間が経っているのを感じて、この詩集たちをまだ少女だった叔母が読んでいたんだなぁと思うと、ちょっとかわいくて面白い。

そんな“銀色夏生コーナー”の中から、選んだこの詩集。

『わかりやすい恋』。

これは思春期のことを指しているのだろうか? 気持ちを隠すことができないほど、心も脳みそも慌ただしく騒いでしまう恋を、私は想う。うーん。私の恋もまだ“わかりやすい”に入るのだろうか。

それとも、経験とともにどんどん“わかりやすい”が増えていく、ということなのだろうか。だとしたら、このタイトルの意味は思春期ではないことになる。もしかして、“わかりやすい恋をする人”ということなのだろうか。なんて、考えた。

「この場所から」はこの詩集に収められた一篇。

私の心に留まったフレーズの、「君は僕に」というその”僕”が、私にとって、大好きでこの世から居なくなったらたまらなく苦しい大事な人だと想像する。

「愛されたという事実」。それは空想でも、妄想でも、眠っているときに見る夢でもなく、事実。

事実は時にむなしいこともある。

けれど、恋をしていたあの時間を思い返す今となっては、そんな記憶なんて、とっくに放り投げていた。

そっと目を瞑って心臓に手を当てれば、当たり前のようにあの時間が蘇ってくる。呼吸、鼓動、体温、匂い。ふわっと柔らかい笑顔に、奥が深い瞳。

火照った心と、安心が一緒になることなんてあるんだと知った“事実”。

それから、詩の中に出てくる「金ピカのバッジ」。

きっと、私にしか見えていない、みんなには秘密のバッジなのだ。誇り高き金ピカのバッジ。

私は嬉しくて何度も何度も見つめるだろう。

それにしても、”僕”はすごいなぁと思う。

金ピカのバッジで私を簡単支配できてしまうのだから。

言葉に特別な魔法をかけるのなんて、きっと彼にとっては朝飯前。何てことないのだ。

“僕”には、いつだって追いつけない。

でも、追いつけないままでいいのかもしれない。

愛されたことを誇りに思い、そんな人に出会えたことを嬉しく感じている。

そんな幸せを想像した詩だった。

自分の生命の終わりよりも、大切な人の生命が終わる方がずっとこわいと感じる日々のなかで、胸にはる、金ピカバッジが、この世の恋をしたことがあるみんなに必要だなぁ、と私は思う。

山口乃々華(やまぐちののか)

2014年からE-girls主演のオムニバスドラマ「恋文日和」第7話にて主演を務め女優業をスタート。映画『イタズラなKiss THE MOVIE』シリーズ、ドラマ・映画『HiGH & LOW』シリーズほか、2020年には『私がモテてどうすんだ』のヒロイン役など、数々の作品に出演。 2020年末までE-girlsとしての活動を経て、2021年より女優業として本格的に活動を開始。2021年3月、初のミュージカル『INTERVIEW~お願い、誰か助けて~』、同8月にはミュージカル『ジェイミー』、2022年3~4月はミュージカル『あなたの初恋探します』でヒロインを演じた。ドラマ「ビッ友×戦士 キラメキパワーズ」(テレビ東京系)に出演。書籍『ののペディア 心の記憶』(幻冬舎文庫)も好評で、文章を書くことも好き。2022年10月にはconSept Musical Drama #7『SERI〜ひとつのいのち』でミュージカル初主演を務める。

https://www.ldh.co.jp/management/yamaguchi_n

Instagram @yamaguchi_nonoka_official

自分を信じて進む先に、オリジナルな道がある【ヴィンテージバイヤー 荒木和の衣食住遊学】

いつも元気で幸せそうなひとは、自分の周りに“楽しいこと”を育てる種をまいています。そんな魅力的な方にHummingなライフスタイルのトピックスを伺うシリーズ記事「わたしの衣食住遊学」。今回登場するのは、イギリスでアンティークやヴィンテージのバイイングを行う傍ら、ネイリスト、刺繍作家としても活動中の荒木和さんです。

渡英の目的は点と点をつなげ、線にすること

刺繍は今までの人生で一番熱が入るもの。「刺繍をネイルにのせてみたい」と思い立ってネイルの資格を取得。

大学卒業後、文具雑貨業界で雑貨やヴィンテージのバイイングなどに携わってきた荒木さん。6年前、語学留学で初めて訪れたイギリスには、荒木さんの感性をくすぐるものが溢れていました。個性豊かな花や植物が当たり前に街中に存在し、アンティークやヴィンテージマーケットでたった一つの宝物に出合い、無料開放された美術館で数々の芸術品をじっくりと堪能する・・・「30歳になるまでに絶対にまたここに戻ってくる」と心に誓い帰国したそう。

昨年夏にその想いが叶って念願の再渡英を果たし、現在はロンドン在住。バイヤー、ネイリスト、刺繍作家と幅広く活動し、興味や好奇心の赴くままに挑戦してきた経験をつなぎ、“唯一無二の仕事”を築くための通過点に立っています。

「衣」

周りの目を気にせず、心のままに装うこと

チェルシーフラワーショーに出かける日は、花柄ワンピースがお決まり!?

ロンドンは多くの人種で溢れ、さまざまな文化的背景を持つ人がいます。そういった点からなのか、何が「普通」であるということがかなり曖昧です。よく個人主義の国だといわれますが、必要以上に人に干渉することがないと感じます。ここでは「あなたの好きなように」という空気を感じるから、他人の目を気にせず、好きな服を好きなように着て自分らしく楽しんでいます。

行く先々でよく目にするのは、花柄ワンピースを着た女性たち。お出かけやデートとなると花柄ワンピースを選ぶ人が多いように感じます。特に春先のショップでは「こんなに花柄のバリエーションって存在するんだ!」と驚くほど種類豊富に展開されていました。

私も感化され、ピンク地に緑のハートとバラ模様というかなり派手なワンピースを買いました(笑)。イギリスには各地に「チャリティーショップ」と呼ばれるお店があります。慈善事業団体が運営していて、市民から寄付された中古の服や日用品、本などを販売しており、ショップスタッフの多くはボランティアで、売り上げは慈善事業活動に充てられます。日常の中でそういった活動への理解を深めながら、お金をかけずにおしゃれを楽しんでいる人が多い印象です。

1930年頃に作られたクリスタルビーズのアクセサリーに一目惚れ。

小さな店構えからは想像しがたい量の食器が所狭しと並ぶアンティークショップ。

定期的に蚤の市が開催されたり、アンティークショップも多く、ものを大切にして受け継ぐ習慣が根付いています。アンティークやヴィンテージの買い付けをしていると、素晴らしいジュエリーに出合います。特にアールデコ期のジュエリーが好きで、良いものを見つけるとつい自分のコレクションに。

「食」

食を彩る英国ヴィンテージ食器

お気に入りのヴィンテージ食器。

イギリスに来てから食器に興味を持つようになりました。「ストーク=オン=トレント」といって17世紀から陶器産業が盛んな地方があり、ウェッジウッドやスポードなど名だたるブランドがここから生まれています。アンティークやヴィンテージに携わる仕事をしているため、自然と古い食器を目にすることが増え、販売するもの以外に自分用にも買うようになりました。金箔で豪華絢爛なバラ模様のティーカップなどもアンティークであるのですが、あまりにも私のライフスタイルとはかけ離れているので、素朴な花柄で現代の生活にも合うデザインのものをよく選んでいます。

スーパーマーケットでも簡単に手に入るヴィクトリアサンドウィッチ。価格も手頃でおうちカフェが充実。ラズベリーやブルーベリーなどのベリー類がよく売られていて、ケーキやビスケットと一緒に盛りつければ、ちょっと贅沢な気分に。

スーパーマーケットではスコーンミックスが売られているので、スコーンを焼いて自家製ジャムを添えて。

そうして手に入れたお気に入りの食器でいただくおやつは格別。イギリスの定番お菓子、ヴィクトリアサンドウィッチを食べて以来、イギリスの焼き菓子に興味を持ち、自分でも時々焼くようになりました。イギリスの焼き菓子は簡単なのに素朴で美味しく、気軽にティータイムを楽しめるのが良いところ。甘いもの好きの人も多く、スーパーマーケットの菓子材料コーナーはかなり充実しています。特別な日は大好きなホテルやカフェのアフタヌーンティーに行くこともありますが、自分で好きなお菓子を手作りし、友人と共有する時間も大好きです。

「住」

癒しと楽しみをくれる街並み

ふと目線を上げるとカラフルな花々が。それだけで癒されます。

ショーウィンドウに飾られた愛らしい春の花。

ロンドンは世界有数の都市でありながら自然豊か。季節の移り変わりを肌で感じられ、仕事後や休日にどこか遠くに行かなくても近場でリフレッシュできる機会に恵まれています。テムズ川沿いは絶好のお散歩コースです。

イギリスには新しく建物を建てるのにも、例え自分の家の庭に生えている木であっても許可なく切ってはいけないなど、自然を保護するため厳しいルールがあります。そのためロンドンの47%は緑地なのだそう。野生のリスやキツネを見かけることもしばしば。そんな自然に近いイギリスでは、花を飾る習慣が根付いていて、お店のショーウィンドウに季節の花が飾られていたり、街中にフラワーボウルが吊るされていたりと、いつでも目を楽しませてくれます。

私も自室の窓際を飾るようになりました。ロンドンは家賃がとても高く、シェアハウスが一般的。家具が備え付けのところが多いため、必ずしも自分の趣味ではない部屋をどのようにして居心地良くするか工夫をしながら暮らしています。昨年は窓際に季節の花とヴィンテージやカードを組みあわせてハロウィンには飾りかぼちゃ、クリスマスにはヤドリギを吊るしてイルミネーションを施したり、刺繍作品を飾って楽しみました。

「遊」

“遊び”ながら磨かれる刺繍

初めて販売したのは女の子の顔を刺繍した立体的なブローチ。

学生時代に刺繍に目覚め、独学でスキルを磨いてきた刺繍。きっかけは大学一年生の頃、芸術祭で刺繍のブローチを販売したことでした。そのときが刺繍をするのは初めてで、図書館で初心者向けの本を借りて見よう見まねでステッチを覚えて制作したのですが、嬉しいことに評判がとても良かったのです。

ブロッコリーをモチーフにした立体刺繍。色の見え方など細かく忠実に再現。

その後も刺繍で絵本を作ったり、スタンプワークという立体刺繍の技法を習い、百貨店などで刺繍のアクセサリーを販売したりと制作活動を続け、数をこなしていくうちにスキルアップしていきました。今振り返ると自分の表現方法を早いうちから見つけられたのだと思います。小さくて細かいものが好きなこと、一針一針コツコツ縫った線が絵になり形になる楽しさ。刺繍を始めて10年以上経ちますが、つくづく自分の性分に合っているなと感じます。

ウォレス・コレクションは、ヨーロッパらしい空間も見どころ。

彫刻がたくさん見られるサー・ジョン・ソーンズ博物館。小さな博物館ですが、一点一点興味深い作品ばかり。

イギリスはインスピレーションを得るのに絶好の国だと感じています。私の作品は植物やフルーツ、野菜などの自然物をモチーフにすることが多いですが、美術館や本屋さん、アンティークショップや古い建築、植物園などに遊びに行くと「次はこんなモチーフを作ってみよう」とひらめきます。ほとんどの美術館は入館無料のため、休日は美術館巡りを楽しんでいます。お気に入りは、リチャード・ウォレス卿などによって収集された15世紀から19世紀にかけての芸術作品などが展示されている「ウォレス・コレクション」、イギリスの建築家 ジョン・ソーンズ氏の私邸博物館「サー・ジョン・ソーンズ博物館」。

広大な敷地の国立公園、リッチモンドパークは「あれ?こんなところがあったんだ」と訪れるたびに発見がある場所。

ロンドンは見るところが多く、行きたい場所リストは常に更新され、週末はどこへ行こうかと探す必要はないほど。例え近場であっても隠れた場所に素敵なイングリッシュガーデンを見つけたり、面白いアールデコの建築があったりと探検する甲斐があります。

「学」

オリジナルな仕事を見つける学びの旅

買い付けのために足を運ぶアンティークやヴィンテージマーケット。良い品に出合ったときの喜びは快感!

6年前、ロンドンで半年間の語学留学をしました。その半年間はいろいろな国籍の友達が集まる小さな世界地図のような空間で、言葉に言い表せないほど濃密な時間を過ごしました。彼らから刺激を受けたり、限られた時間のなかで美術館や歴史的価値のある場所を旅したりと、忘れられない思い出が詰まった日々です。帰国後は渡英前から働いていた文具雑貨の会社に戻り経験を積み、昨年、目標としていた30歳で渡英するチャンスを掴みました。

オンラインショップで取り扱っているのはジュエリーや食器が中心。小さな物のなかに、大きなときめきが詰まっています。

再渡英後の一年間は英語を学び直し、仕事を見つけることから始まり、行ったことのなかった場所を巡ったりインプットの日々でした。季節を一周したここからはこれまでの経験を「私にしかできない仕事にする」という目標に向かって邁進していくターンだと感じています。今年5月にはイギリスで買い付けたヴィンテージ食器やジュエリーを販売する自身のオンラインショップをスタート。刺繍はよりイギリスらしいデザインを探求しながら制作しています。

自然を心から愛し、長い歴史のなかで受け継がれてきたものを大切にするイギリスの地で、自分自身と向き合い、たくさんのことを吸収して形にしていきたいです。

新宿三丁目のヴィーガンカフェで、極上パンケーキに舌鼓【渡辺知夏子のエシカルスポットNavi. vol.10】

普段の何気ない暮らしのなかで、サステナブルなアクションが出来たら素敵だと思いませんか? エシカルなライフスタイルを提案しているレストランやショップを、自身もウェルビーイングな生活を心掛けているというモデル渡辺知夏子さんがナビゲート。今回は、オーナー自身の食環境がきっかけでヴィーガンショップをオープンさせたという『AIN SOPH. Journey(アインソフ ジャーニー)新宿』をご案内します。

AIN SOPH. Journey 新宿

今回お邪魔させていただいたのは、新宿三丁目にあるヴィーガンカフェ『AIN SOPH. Journey(アインソフ ジャーニー)新宿』。駅のC5番出口から地上に出ると目の前に現れる、緑に囲まれた雰囲気のあるビルが目印です。

香り高いスパイスやハーブをふんだんに使った、季節のベジタブル料理が楽しめると評判のこちらのお店。そんななかでも人気メニューとなっているのが、ヴィーガン通にはおなじみ、ヴィーガンとは思えないクオリティの「天上のヴィーガンパンケーキ」です。

また、VEGAN AWARD 2022で金賞を受賞した「ティラミス」もとっても有名。著名人にもファンの多いこのカフェの一号店である銀座店がオープンしたのは2009年と、実に10年以上にわたり支持されてきた歴史があります。

「オープン当時からヴィーガンメニューを提供していますが、最初は“ヴィーガン”という言葉を知らない人が多かったため、あえてメニューにもヴィーガンという言葉を使うのを避けていました。そこから10年以上経ち、現在は多くの人がヴィーガンや自然食に関心を寄せるようになっています。ナチュラルでヘルシーな食の提供に役立てていることを、今はとても誇りに思っております」

そう語るのは、AIN SOPH. Journeyのオーナー白井由紀さん。ヴィーガンショップをオープンさせたのは、自身の食環境が大きく関係しているのだそう。

取材に対応してくださったオーナーの白井由紀さん。

「10代の頃に留学したカナダのとある地域が、たまたまヴィーガン文化が強く根付いた場所だったんです。そこで初めて、ヴィーガン食に触れる機会ができたのですが、私はわりと抵抗なくなじむことができました。それは、父方の実家が真言密教の家系で、以前から精進料理などを口にする機会が多かったことも影響していたのかもしれません。

そのカナダ留学中に、環境問題をはじめ、宗教などの信条、動物愛護などの理由で、動物性食物を避ける方が世界中には数多く存在することを知りました。そのような方々が、思想の違いでテーブルを別にするのはとても寂しい。そんな思いから、ヴィーガンの方はもちろん、それ以外の方も楽しく食卓を囲める空間づくりをしようと決意しました」

ヴィーガンということで食材に制限はあるものの、「一般の食事以上の美味しさやバリエーションをお届けできるよう努力を重ねてきました」と語る白井さん。その甲斐もあって、現在は本店の銀座や新宿三丁目店のほかにも、池袋店や京都店、さらにはフランチャイズ店も続々とオープン。食生活をより豊かに、楽しいものにするために、店内の内装にも心を配っています。

「新宿店は、異国にタイムトラベルしたような空間づくりがコンセプトになっております。食器はモロッコから直接取り寄せたものを使い、照明などにもこだわりました」

シンプルな内装の中に無国籍なインテリアを配置して、リラックスできる雰囲気に。

料理の内容だけでなく、店を訪れていただくからには、食事すること自体を楽しむことが大前提。空間づくりにもおもてなしの心を込める、そんな思いが多くのお客様に愛されている所以なのかも。

白井さんに、初心者でも挑戦しやすいヴィーガンライフについて伺ってみると、明日からでも真似できそうなアイデアが!

「週末だけ動物性食物を控える『ゆるベジタリアン』から初めてみるのはいかがでしょう。ヴィーガンは無理に強いるものではなく、自分を大切にしたり、その先にある世界や大切な人を愛する気持ちの方が重要なのです。時には瞑想を取り入れてみたり、ゆったりとした気持ちをもってトライするのがベストです」

初訪問の知夏子さんが、人気メニューを網羅

ヴィーガンレストランといえば、広尾や青山など、外国人居住者の多い街にあるイメージですが、今回訪れたのは新宿三丁目。

「最初は意外な場所だなと思いましたが、よくよく考えてみたら新宿も外国人居住者の多い街。さらにいろんな国の人が多く集う多国籍エリアなので、ヴィーガンのお店が長年人気があるのも納得です」と知夏子さん。

入り口から続く階段を降りると、白を基調とした落ち着いた空間が広がっています。1階にはテイクアウトの焼き菓子やスイーツカウンターがあり、イートインスペースは地下1階と2階にも。混雑する時間帯でも、ゆっくりと食事を楽しめそう。

こちらは2階。シンプルながら居心地のいい空間は、世代を問わず好評です。

席に着く前に店内を一巡した知夏子さん。そこで、テイクアウトできるコーナーの焼き菓子に添えられたプレートを熟読。

「こちらで使っている食材には肉、魚、乳製品、白砂糖を使わないのはもちろん、自然農や無農薬の食材を、なるべく日本製にこだわって作っていると明記されています。このコンセプトは、とても大切ですよね」

さていよいよ、実食へ。1階奥のテーブル席に移動します。自然光がたっぷり入る窓際は、居心地の良い空間。まずは、ランチで一番人気のサラダ&デリランチをオーダー。

「まず最初に驚いたのが、ボリューム感! 色とりどりの旬の野菜がプレートいっぱいに盛り付けられていて、さらにソイミートの唐揚げやキッシュ、玄米と、食べ応え満点!」

「正直なところ『食べきれないのでは?』と思いましたが、心配無用でした(笑)。とにかく新鮮な野菜がとても美味しくて! プレート全体のバランスも良くて、一つひとつが味わい深いです」

季節の野菜は蒸したものからフレッシュなものまで、厳選された7種類をトッピング。さらに日替わりデリを3種類乗せて、玄米ライスもしくはバケットをチョイス。鮮やかな見た目も食欲をそそります。サラダデリランチ¥1,630

ランチセットのドリンクには、産地選びにもこだわっているという日本製のハーブティーをチョイス。ドリンクは、ハーブティーの他に、オーガニックコーヒーや紅茶を楽しむことも。ハーブティーは日によって提供される茶葉が変わります。

この日のハーブティーは月桃茶。ショウガのような爽やかな味わい。セットドリンク¥330

ランチを堪能した後は、いよいよお楽しみの、「天上のヴィーガンパンケーキ」の登場。ランチセットのドリンクとともにいただきます。

「フワッフワの生地にチーズの香りが楽しめるパンケーキ。こんなにチーズを感じるのに、乳製品を一切使っていないだなんて本当に驚き! 自家製アイスクリームやフルーツとの相性も素晴らしいです。トッピングは季節ごとに変わるので、訪れるたびにオーダーしてしまいそう」

研究に研究を重ね、卵を一切使わずにフワフワのもちもち食感を実現。季節のフルーツも添えられた、華やかで美しい一品です。

そして最後に、人気のティラミスも試食させていただくことに。

ティラミスはオンラインショップでも購入可能。4セット、6セットのいずれかを選択。4セット¥ 3,320、6セット ¥4,770(送料別)

VEGAN AWARD 2022金賞を受賞した「ティラミス」は、口に入れた瞬間にとろけるような極上の美味しさ。!

「マスカルポーネ風ソイクリームチーズの濃厚な味わいと、リキュールとコーヒーの絶妙な組み合わせ! 隠し味の伊予柑ピールで、爽やかな風味も楽しめます。VEGAN AWARD金賞というのも納得の美味しさです」

取材後は、白井さんとのヴィーガントークがさらに盛り上がり、今回もまた、たくさんの学びを得たという知夏子さん。ヴィーガンな人、ヴィーガンに関心がある人だけでなく、食事をヘルシーにしたい人、人気のスイーツを楽しみたい人にもおすすめのこちらのお店。オンラインショップも充実しているので、ぜひ一度AIN SOPH. Journeyの幸せな味を体験してみて。

「AIN SOPH. Journey新宿」

東京都新宿区新宿3-8-9 新宿QビルB1階、1階、2階

050-3503-8688

https://www.ain-soph.jp/journey-shinjuku

太陽も海風も色になる、奄美大島の泥染め【現代美術家 山本愛子 / 植物と私が語るときvol.3】

染色を中心に自然素材や廃材を使い、ものの持つ土着性や記憶の在り処をテーマとした作品を制作する現代美術家、山本愛子さんの連載 。草木染の研究にいそしむ山本さんが、さまざまな土地を訪れ、そこで出合った植物についてつづっていきます。第3回目は奄美大島の泥染めをご紹介。

風土により培われる個性

先日、ずっと行ってみたかった奄美大島へ行ってきました。北方と南方を結ぶ交流の接点「海のシルクロード」とも呼ばれる奄美大島。大島紬、泥染めなどの染織でも有名です。今回の滞在では、染色工房「金井工芸」の金井さんに泥染めを教えていただきました。

はじめは「泥でどうやって染めるの?」というのが純粋な疑問でした。天然染色では、「藍染め」や「タマネギ染め」のように染料にする植物が染めの名称になります。しかし泥染めの場合は異なります。泥染めの泥は、染料を繊維に定着させる役割を果たしていて、繊維を染める染料は、車輪梅(シャリンバイ)という木から煮出した色素です。車輪梅にはタンニンが豊富で、泥の中の鉄分がタンニンと反応していくことで、深い色が布に定着していくそうです。

金井さんの「奄美は紫外線も強く海風が強いから、シャリンバイが自身を守るためにタンニンを豊富に生成している。奄美大島の風土で強く育ったシャリンバイだからこそ、泥染めにしたときに濃く染まる」というお話が印象的でした。風土と色彩の関係を、現地で日々感じ取っている金井さんの言葉は心に響きます。

奄美大島を訪れ、私の肌も焼けました。海風が肌や髪に刺激を与え、ここに住んだら皮膚が強くなりそうだなと感じました(笑)。夜ご飯には地魚の美味しさが胃袋に染みました。植物も、私たち人間も、外の環境によって中身が培われていくのだなぁとひしひし感じます。「紫外線と海風が車輪梅のタンニンを増やしているんだ」と聞いたとき、目に見えないことでよく実感が湧かなかったけれど、染色によってそれが目に見える形になったときに、「あぁ、これが奄美の自然が生んだ色なんだな」と腑に落ちる瞬間があったのです。

染色は私に旅をさせてくれます。作業をするために手を動かし、原料を見るために足を運び、さまざまな土地に向かわせる旅。そうして染まった色を見て、車輪梅、泥、紫外線、海風などの自然を感じる心の旅。

奄美大島にはこの秋にもう一度行き、さらに現地の染織と植物についてを深堀りしていくのでまたお付き合いよろしくお願いします!

感動の瞬間をどれだけキャッチできるか。それが人生の原動力【シンガーソングライターAK Akemi Kakiharaの衣食住遊学】

いつも元気で幸せそうなひとは、自分の周りに“楽しいこと”を育てる種をまいています。そんな魅力的な方にHummingなライフスタイルのトピックスを伺うシリーズ記事「わたしの衣食住遊学」。今回は、NYを拠点に世界デビューを果たし、多岐にわたり活躍するシンガーソングライターAK Akemi kakiharaさんに登場していただきました。

いつまでも新しい夢に向かって前に進みたい

東京お台場で開催されたBody & Soulでの凱旋ライブの様子。

日本で作詞作曲家、アーティストとして成功を手にしながらも、新たな挑戦を求めてNYに移住。今、世界を視野にシンガーソングライターとして活躍するAKさん。この春にリリースされた新曲の「Beautiful You」もヒット中で、その透き通る歌声とオリジナリティ溢れるメロディが多くの人々を魅了しています。楽曲制作やレコーデイングと、多忙な日々を送るなかで、東日本大震災の追悼式展を主催したり、アフリカ難民の子供たちへのサポート活動を精力的に続けています。そんな彼女に、人々に癒しをもたらしながら、自身も日々を豊かにと心を砕く日常について伺いました。

「衣」

まとうことでもらえるエネルギーを楽しむ

肌ざわりのいいレースで着心地がすごく良く、シルエットもお気に入りだという、セルフポートレートのドレス。繊細なレースやメッシュを使ったフェミニンなスタイルが得意なブランド。© Romi Uchikawa

服が大好きで、白やピンク、ナチュラルな色のものを着ることが多いです。年齢を重ねるほどに、一生のなかで自分が着こなせる服の数は限られていくのだと思うと、もっとおしゃれを楽しみたい、いろんな色やデザインにチャレンジしてみたいと思うようになりました。

服選びの際には、オーガニックコットンやリサイクル糸を使っているかなど品質や素材も必ずチェックしますが、まず第一に、試着したときの肌に触れた感じ、服の質感や着心地にこだわっています。何よりも、着たときに自分がどう感じるかを大切にしたいのです。

フッションには、80年代、90年と、年代によってその時々の流行りがあったと思いますが、今の時代はいろんなものがミックスされていて、今までだったらこれは選ばなかったなというようなアイテムにもトライしてみたいと思うようになりました。

ブラウスは、NYを拠点に活躍中のデザイナーキャロライン・コスタス。遊び心のあるバルーンスリーブが目を引く。素材も気持ち良く、ほどよいストレッチの効いたパンツはラグ&ボーン。レコーディング中は長時間缶詰になるので、着心地の良さは必須。服はそのときに創っている音楽の雰囲気や歌詞に没入しやすいアイテムを自然に選んでいることが多いそう。

以前だったら、このデザイナーのこのデザインがカッコいい、おしゃれとかそういう目線だったのが、最近は、デザイナーの気持ちとか、その服が作られた背景に興味があります。デザイナーがどういう気持ちでこの服を作ったのかを、考えながら着るのも楽しい。

服も音楽も、ものを“つくる”という意味では過程は似てると思います。まっさらな白いキャンバスの上にアイデアを重ねて、思い描いているものを形にしていく。デザイナーが服を作っているときの背景を想像したり、作り上げたときの喜びやエネルギーが伝わってくると感動します。

「食」

料理を作ることは癒し、もてなすことは歓び

友達を招いてディナーパーティーを催すこと、誰かのお祝いごとをホストしておもてなしすることが大好きです。テーブルセッティングはパーティーのコンセプトによって変わりますが、どんな構成にするのかを考えるのも楽しくて!

とにかく料理すること自体も大好き。仕事柄、曲の制作に没頭していることが多いので、その間は集中するし、緊張が続きます。どこかでブレイクを取りたいときに、料理することが最大の息抜きでもあり、癒しの時間。とにかく無心になれますね。

アスパラガスのスープ。野菜を中心にできるだけ旬のものを使い、ヘルシーであることをベースにしているそう。

食べるものが体をつくっていると信じているし、美味しくてヘルシーなものを食べて健康になれるなら最高でしょ? せっかく自分の手で作るならば、できるだけヘルシーなものにしたいと心がけていて、オーガニック、ヴィーガン、グルテンフリーの素材を積極的に取り入れています。

材料は、基本的に野菜が中心で、どれだけフレッシュでナチュラルなものを自分の体に取り込めれるかを常に考えています。油はオリーブオイルがメイン。塩、砂糖はできるだけ避けて、水はたっぷり摂ります。

パーティーのテーマに合わせてケーキのデザインもAKさんが考案。写真はマシュマロを使い、ウサギをデコレーション。中にはピーチコンポートのサプライズを。

友達や家族を私の料理でおもてなしするのは、至福の喜びです。「ひとと一緒に食事をすることはすごく大事なこと」と、とあるひとから言われたことがありましたが、本当にそうだなと実感しています。私の作った料理を食べて「美味しい」と言ってもらえることと、私の音楽を聴いて「癒されました」って言ってくれることは一緒。ひとを幸せな気分にできたら、私自身が幸せなのです。

「住」

五感に響く、自然からのインスピレーション

ニューヨークから飛行機で45分、ナンタケット島というマサチューセッツ州の東海岸沖に小さな島があります。NYで生まれ育った夫(ダニー・クリビット)が、子供のころから夏を過ごしていた島で、ダニーのママであり、私の義理の母が移住したこともあり、今も時間ができると年に一、二度は必ず訪れています。古き良きアメリカという雰囲気で、自然あふれるのどかな島。

ナンタケット島の代表的な家屋。木の温もりを感じられる造りで、配色は白、グレーなどナチュラル系。ノスタルジックな自然に溢れていて、美しい草木、花に囲まれている家が多い。写真の白い花は、AKさんが大好きなライム・ハイドレンジャー(ライム色の紫陽花)。

私は『Summer of 42』(邦題『おもいでの夏』)という映画の世界観が大好きで、ナンタケット島はそのロケーションと似ているんです。映画の舞台はニューイングランドの島なのですが、ナンタケットも“南のニューイングランド”と言われているんですよ。美しい水と砂浜、そして、メインの街並みは石畳でとてもノスタルジック。薬局やジューススタンドも、どこか懐かしい風情です。そんな、自然とノスタルジックが融合した世界観は、私の故郷を思い出させて、どこか懐かしく、切なくもあるのです。

私が生まれたのは、広島県福山市の駅家町というところで、家の周りには自然がいっぱい。山と川、そして緑に囲まれて育ったので、ナンタケットにいると子供時代の思い出がよみがえります。自然と親しんで育った私には、花の香り、海の香り、自然の音や風、太陽の光ーーがとても必要だと感じています。

NYブルックリン、ウイリアムズバーグにある自宅の窓からの眺め。目の前にはイーストリバーが広がっています。

小さいころには、れんげを摘んで首飾りを作るとか、干し草を積んでベッドでにしたり・・・そういうときの匂いや感触は、私の五感に大きく影響していて、記憶に刻まれています。自然が私の心に与えてくれるインスピレーションはとても大きいのです。NYにいても、無意識に空を見上げたり、自宅の窓から目の前に広がるイーストリバーの景色を飽きることなく眺めたり、川の流れや光や風を感じて生活しています。

「遊」

音楽は私にとっての心の遊び場

ブルックリンのウイリアムズバーグにて。撮影の合間に、置かれていたストリートピアノを見つけて弾き始めるAKさん。 ©Romi Uchikawa

映画音楽やジャズが好きな父の影響で、家には音楽が溢れていました。5歳からエレクトーンを習って、『シェルブールの雨傘』や『男と女』などの映画音楽を弾いて、ちょっとおませな子供でした。私が8歳のときに、クロスオーバーと呼ばれたエウミール・デオダートの『プレリュード』を父が買ってきて、そのアルバムを聴いたことが私の運命を変えました。深く心を打たれて、“私もこんな曲を創りたい!”と思い、8歳からエレクトーンで曲を創り始めました。創った曲はボサノバ。デオダートにそっくりな曲でした(笑)。

NYにあるマスタリングスタジオ「Sterling Sound (スターリングサウンド)」でレコーディングの最終プロセス、マスタリング中の一枚。

そのころはまだ、将来音楽が仕事になるなんて思ってもいなくて、ただ“こんな曲を創りたい”という気持ちで心の赴くままに創っていました。詩は10歳くらいから書いていて、中学3年の時には“将来はシンガーソングライターになりたい”と決意。高校の学祭などでパフォーマンスもするようになり、日芸(日本大学芸術学部)の大学3年、21歳でデビュー、それまで書き留めていた曲でデビューアルバムをつくりました。

私には、音楽を創ること = 仕事という感覚はあまりなかったですね。音楽は好きだし、曲を創ること自体も好きで、気が付いたらそれが自然に仕事になっていました。音楽って「自分が楽しめないと人にも楽しんでもらえない」と思っているので、まずは自分が心から大好きと思えて、楽しめることが大事だと思っています。

写真奥は、夫でDJのダニー・クリビットさん。

「楽しい」「切ない」「うれしい」「悲しい」「幸せ」ーーそういうすべての感情を音楽で表現できる。そして、その音楽を奏でてるとき、聴いてるとき、その感情に浸れるのです。

例えば、ダンスミュージックを聴いてると自然に踊りたくなるし、ロマンチックな曲を聴いてると恋心をくすぐられて、誰かに恋をしたくなるかもしれない。音楽には心を豊かにしてくれる魔法がいっぱい。心のビタミン剤でもあり、エモーションの宝庫であり、音楽は私にとって「心の遊び場」のようなもの。そして、曲を創るためのレコーディングスタジオは、フィジカルな遊び場という感じかな。

「学」

子供たちから気付かされる夢と可能性の大切さ

アフリカ、ガーナのボナイリ村にあるMY DREAM.org(mydreambridgethegap.webs.com)代表 原ゆかりさんが作ったMY DREAMスクールの子供たちと一緒にコンサートをするAKさん。

東日本大震災がきっかけで、それ以降、被災地を何度も訪問してボランティアとして現地に出向いてコンサートを行いました。そこで、子供たちとの触れ合いを続けるなか、もっと彼らを支援したいという気持ちが芽生えて、2013年に「I FOR DREAM」というプロジェクトを立ち上げました。それが、私の「世界中の子供たちの夢とモチベーションを育てる支援」の始まりでした。

そんな折に、子供支援への情熱を分かち合い、DREAMという共通のテーマでアフリカの子供支援をしている元外交官の原ゆかりさんと出会いました。そしてアフリカの子供たちのために曲を創る機会をいただいたのです。

世界の子供たちの未来が、家族、友達、愛、そして、感動の瞬間であふれ、夢が叶うことを願って、「夢は叶う」というメッセージを込めた『MY DREAM』という曲を完成させました。そしてこの歌を通して、世界の子供たちをつなぐ「MY DREAMソングプロジェクト」を展開しました。

アフリカのボナイリを訪問したとき、無垢で純粋な子供たちがとても生き生きとしていて、喜びと幸せが溢れていることを感じました。誰かと自分を比べることもなく、困難な状況や過酷な環境であっても、そこにあるもの、自分の周りにあるものを素晴らしいと思える気持ちで満たされている。どんな場所からも、アイデアと情熱と実行力があれば、何かを生み出すことができる。物事は、捉え方一つであり、夢や願いごとは叶えることができるのだと気付かされました。

有名な例え話ですが、コップの水をこぼしてしまったときに、残った半分の水を見て「半分しかない」と思うか、「半分も残っている」と思うか。私はできるだけ「半分もある」っていう気持ちでいたいというのが根底にあります。人生はその人の感じ方や捉え方次第で、幸せだと感じるか否かも、そのひとの心の判断次第。何事もポジティブに捉えていきたいと思います。

ボナイリの子供たちにとって、夢や可能性を持つことが、希望の原動力になっているのを見て、いつまでも夢に向かって前に進み続けるということを彼らからも学びました。そして、諦めずに前に向かって進んでいくことで、幾つになっても学びを得ることができるのだと思っています。

被災地でもあった福島県相馬市、みなと保育園の園児たちと。”夢はきっと叶う”というメッセージを込めた『My Dream』という曲を創り、コンサートを開催。

私の人生で大切にしているものは、家族、友達、愛、そして感動の瞬間をどれだけキャッチできるか。大切なひとたちと分かち合う貴重な体験や時間を幸せだと感じることができるのも、自分の心がそれを幸せだと感じるチカラがあってこそ。感動をキャッチできるかどうかは、自身の感受性次第ですから。自分自身や心の在り方をどのように保ち、成長させるか。私にとってそれは一生の学びです。

音楽の才能を最大限に活かして、ひとを癒し、ひとを癒すことで自身が癒され、喜びを見出しているAKさん。その姿が、衣食住遊学のすべてを大切に、“感動すること”に積極的であることが、日々の充実と幸せにつながることを伝えてくれます。あらゆる感情を表現できる音楽で、彼女が世界に向けて語り掛けるメッセージにも注目していきましょう。

森カンナ「なぜ年齢に縛られているのだろう」【連載 / ごきげんなさい vol.10】

俳優 森カンナさんが日々の生活のなかで見つけたこと、感じた想いを綴る連載エッセイ「ごきげんなさい」。自分を“ごきげん”にするためのヒントを探しましょう

「歳の数」

あるときふと自分の名前がネットニュースに上がっているのを見つけた。

森カンナ(34)が〇〇〇〇(30)と〇〇〇〇(45)にどうたらこうたらみたいな感じで名前の隣に丁寧に年齢をご紹介してくれていた。

思えば、日本のメディアはほとんど、人の名前と一緒に年齢が表記される。海外では考えられないことだろう。

一体なぜ日本人はこんなにも年齢に縛られているのだろう。

確かに、日本語にはものすごく細かい敬語がある。

この人には敬語を使うべきなのかタメ語でいいのか。という精査をしなければならないのも分かる。だがそれと、この日本人の何ともいえない、年齢に囚われている感は別だと思う。

この話をアメリカ人の友人に話してみた。

友人もずっと不思議に思っていたらしい。「日本人は気付いてないと思うけど、とにかく年齢の話が好きだよね〜」と・・・。

確かに、アラサー、アラフォー、アラフィフ、美魔女、イケオジ、結婚適齢期。みたいな年齢にまつわる不思議な言葉もたくさんある。

ドラマや映画でも、35歳崖っぷちヒロイン!運命の相手が現れるのか!?-ーみたいなのもよ〜く目にする。いや、まったくもって崖っぷちではないだろ・・・と思いながら、日本のこのロリコン文化にうんざりしたりする。

年齢を重ねることで人は成長するし、経験も積める。幅も視野も広がる。なのに何故、生きた年の数字が増えていくだけのことを、こんなにもネガティブに受け止めている人が多いのか。

私はそんなことを気にするよりも、年齢を重ねるにつれて滲み出てくる人相を気にした方がよっぽどいいと思う。

政治家の方でも政治家になりたてのころと現在の人相の違いに驚くことがある。

年齢を重ねるたびに、心のなか、魂がどんどん目や口の外側にあらわれ出す。どんなに取り繕ろっても、いろんな手段で顔年齢を巻き戻そうとしても、滲み出ているので嘘はつけなくなると思っている。

自分自身でもパッと鏡に映った顔を見ると、おっ良い顔をしてるじゃん!ってときと、何というひどい顔をしていたんだ!とびっくりするときがある。

何歳からおばさんかしら?なんて考えるより、毎日気持ちよく、“良い顔で生きるには”を考えて、年齢を重ねていきたいものだ。

それではごきげんなさい(^_^)

私の友人の菊乃、堺小春姉妹の母の岡田美里ちゃん! いつもキラッキラな笑顔で出迎えてくれる。こんなふうに歳を重ねていきたいと、会う度に思う。本当に素敵な人だ。

Profile

森カンナ(もりかんな)

俳優。富山県出身。映画やドラマなど数々の作品に出演。2021年には、自身初舞台となった蓬莱竜太演出『昼下がりの思春期たちは漂う狼のようだ』で、600人のなかからオーディションによって選ばれ、観客を魅了した。2022年は、フジテレビ4月期月9ドラマ『元彼の遺言状』1話・2話にゲスト出演、フジテレビ2週連続ドラマ『ブラック/クロウズ~roppongi underground~』にレギュラー出演。そして、先日スタートした7月期カンテレ月10ドラマ『魔法のリノベ』にも1話ゲスト出演した。

https://kannamori.com/

Instagram @kanna_mori

話題のCBDをヴィーガンカフェで!心も体も上向きに【渡辺知夏子のエシカルスポットNavi. vol.09】

普段の何気ない暮らしのなかで、サステナブルなアクションが出来たら素敵だと思いませんか? エシカルなライフスタイルを提案しているレストランやショップを、自身もウェルビーイングな生活を心掛けているというモデル渡辺知夏子さんがナビゲート。今回は、食べるマインドフルネスとして注目されているCBDを取り扱ったヴィーガンカフェ『HEMP CAFE TOKYO(ヘンプ カフェ トウキョウ)』をご紹介します。

HEMP CAFE TOKYO

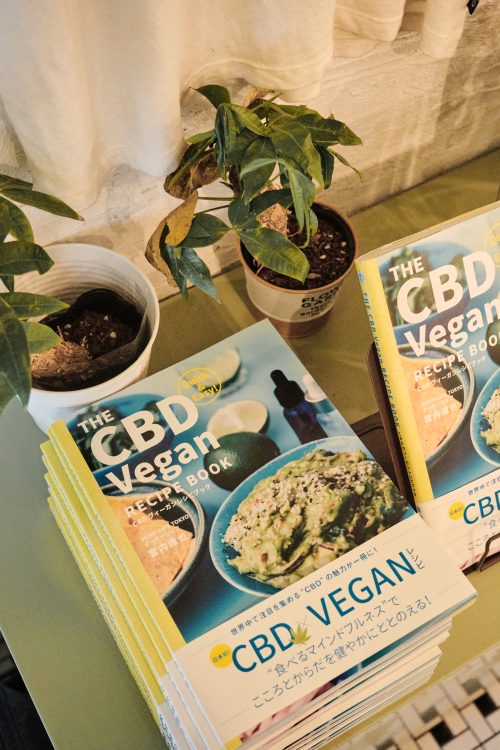

今、世界中で注目を集めている「CBD」をご存知ですか? CBDとはカンナビジオールの略称で、大麻草に含まれる成分の1つ。大麻草と聞くとドラッグをイメージする人が多いと思いますが、それは大麻草に含まれる別の成分です。

CBDには心身の不調改善やホルモンバランスの調整をする働きがあるとされ、近年では医療の分野など、さまざまなシーンで使用され始めています。もちろん、日本でも合法的に使用することが可能。このCBDにいち早く着目したのが、恵比寿にある『HEMP CAFE TOKYO』です。

店内は白を基調にポップなインテリアをアクセントにしたカジュアルな雰囲気。

「CBDの摂取方法はいくつかありますが、ここではヘンプシードやCBDオイルを使って食品から摂り入れてもらうようにしています。また、提供するメニューはすべてヴィーガン。健康に気を配っている方からイスラム教徒の方、そして美容に関心の高い方もよく来店されます」と語るのは、オーナーの宮内達也さん。前職は消防士という、異色のキャリアの持ち主です。

HEMP CAFE TOKYOオーナー 宮内達也さん。物腰柔らな雰囲気と気さくな人柄で、スタッフからの信頼も厚い。

「昔から食べることが大好きで、実は中学生までは肥満気味でした。高校では運動部に所属したことでだいぶ体を絞ることができ、さらに就職後は消防士という職業柄かなり筋肉質な体型に。それでも食べることへの探究心は衰えることがなく、暇を見つけては料理を作る毎日だした。

最初は自己流でレパートリーを増やしていたのですが、それだけでは飽き足らず、休日にはフレンチのお店で料理人としてアルバイトをするまでに(笑)」

CBDやヴィーガンについてより深く知ってもらうために、クラウドファンディングを利用して制作された書籍。オリジナルレシピをたくさん掲載。

しばらくは二足のわらじ生活を続けていたものの、自分の店を持ちたいという願望が抑えきれず、消防士を退職。翌年にはお店をオープン。そして、CBD&ヴィーガンの専門店と決めていたことには、大きな理由がありました。

つい長居してしまいそう、居心地のよいソファ席。

「消防士を辞めてからは筋肉が落ちてしまい、リバウンドしてしまったのです。そのときに巡り合ったのが、ローフードシェフの加藤馨一氏。そこでCBDの存在を知るようになりました。

健康というのは肉体だけでなく、精神面も整っていなければ意味がないので、その両方を一緒に口にすることができるのはコレしかない!と思いました」

店内に置かれているアルコールはすべてオーガニック。オリジナルビールも販売されています。

オープン当初はCBDの認知度が低かったこともあり、主原料のヘンプを店名に掲げることに。そのため、大麻を扱っているお店と勘違いされ、ちょっとしたトラブルに見舞われたことも今では笑い話に。

そんな宮本さんの思い入れたっぷりのお店で提供される食事は、さすがフランス料理仕込みだけあって、どのメニューもおしゃれなうえに味も格別!

店内の壁に描かれているグラフィックは、新世代アーティストとしてラルフローレンやディーゼルの店内アートなどを手がけるCOIN PARKING DELIVERYの作品。彼もこのお店の常連。

「見た目へのこだわりはもちろん、食材にもしっかりとこだわって作っています。おかげさまで料理のファンも段々と増えてきて、アスリートの方も多く集まるように。最近ではエシカルな意識の高い方々にも、足を運んでいただけるようになりました。

いつ来てくださっても飽きることのないよう、これからも新メニュー作りに精進するつもりです。この店を訪れた方に楽しい食体験をしてもらうーーということは、オープン当初から変わらない目標です」

美の賢人の間で話題のCBDを初体験!

自他ともに認める健康マニアの千夏子さん。もちろんCBDの存在は知りつつも、まだ口にしたことはなかったのだそう。

「CBDは原液をスポイトで数滴口にするのが主流だと思うのですが、苦くて不味いイメージが強くて。『良薬口に苦し』とは言うものの、継続するのは難しいなと思ってしました。でも、料理やドリンクで摂り入れられるなら楽しめそう!」

心を躍らせて扉を開けると、目の前にはリラックス感あふれる明るい空間が広がっています。おしゃれなインテリアに加え、スタッフの皆さんがとても気さくな印象。

さらにいろいろなCBDアイテムがディスプレイされていて、定番のオイルは数種類が並んでいます。初心者でも口にしやすいグミも販売中。他にも店舗オリジナルのTシャツやグッズが。

ヘンプとオーガニックコットンを使用したオリジナルTシャツは、何回洗濯しても全然ヘタらないと、隠れたヒット商品とのこと。手軽にヴィーガン料理が食べられる、レトルト食品もあります。

こちらのコーナーも、全てCBD関連の商品。「オイル、グミやキャンディなど品揃えが豊富。スタッフの方全員がCBDに詳しくて、オイルも試飲することができるので失敗することもなさそう」と知夏子さんは気になるアイテムをいくつも見つけた様子でした。

ゆったりと寛げるのが人気のソファ席を案内されると、早速気になる食事をいただくことに。

ジャンルは無国籍料理なのだそう。どれも美味しそうで、迷いながら吟味するのも楽しい時間。

いろいろ悩んだ末、最初にオーダーしたのは、ランチタイムで一番人気という石焼ビビンバ。

「ヴィーガンのビビンバなんて聞いたことがなかったので、これは絶対にオーダーしようと決めました。カラフルな見た目で香りも良く、しかも食べるとコクと深みを感じます。これでお肉を一切使っていないとか、あり得ないです!(笑)」

焙煎玄米ライスの上に特製ミート、自家製キムチ、人参ナムル、チーズをふんだんに乗せ、オリジナルマヨネーズで味付け。石焼韓国風ビビンバ ¥1,680

期待していた以上の味に驚いた千夏子さん。次は、メキシカンフードを数種類オーダーし、パーティー気分を味わうことに!

「どれもシェアしやすいボリューム感で、お酒のおつまみにもピッタリ! 普段はあまりアルコールを飲みませんが、こちらのお料理に合わせてつい飲みたくなってしまいますね」

早速、オリジナルのCBD恵比寿ビールを片手に乾杯! CBDが25mg含まれた名物ビールなのだとか。爽やかな見た目どおり、フルーツのような味わいとスッキリとした喉越しに大満足。

こちらのビールにも、すべてのドリンクにCBDドロップを+¥300で追加オーダーすることが可能です。

「宮本さんイチオシのタコス。自家製のチリコンカンの甘辛さとさっぱりとしたライム果汁の相性がバッチリですね! これを目当てにお店に通う人がいるというのも頷けます」

「ブリトーの美味しさも、ぜひ体感してほしい。アボカドたっぷりのサワークリームをモチモチの生地にディップ。見た目以上に、食べ応えも抜群です」と知夏子さん絶賛の一品。

〈右上から時計回りに〉CBD恵比寿ビール ¥1,200、焼肉エスニック春巻き ¥1,280円、ハラミとアボカドと自家製サルサのタコス ¥500(注文は2ピースから)、メキシカンブリトー ¥1,680

美味しい食事とお酒を堪能したら、やっぱり最後はスイーツを!

選んだのは、味にコクを出すため、なんと醤油麹を使っているという名物のチョコレートケーキ。カカオニブをふんだんに使用しているのも特徴なのだとか。

「アーモンドクランチのような食感とメープルシロップで味つけられた優しい甘味で、手が止まりません! 食後にいただいても重たさがなくて、ペロリと完食です」

醤油麹のCBD RAW(生)チョコレートケーキ(CBD10ml)¥1,080

お腹いっぱいになるまで食べても罪悪感を感じることのないローカロリーフードに加え、美味しいお酒も楽しめる渋谷の隠れ家的カフェは、千夏子さんのお気に入りスポット確定!

食事を楽しみながら、ストレス削減もできるだなんてうれしい限り。カジュアルデートから女子会まで、あらゆるシーンにぴったりの空間で、癒しの時間を過ごしてみてはいがか?

HEMP CAFE TOKYO

東京都渋谷区東3-17-14 クリスティエビス 8F

03-6427-1984

https://hempcafetokyo.com/

〈衣装〉トップス¥24,200、スカート¥41,800/ともにランバン オン ブルー(レリアン) サンダル¥55,000/ロトゥセ(リエート)

SHOP LIST

ランバン オン ブルー https://www.lanvin-en-bleu.com/

ロトゥセ https://lottusse.com/en/

いい仕事は “遊び”から生まれるという法則【シェフ 市原沙織の衣食住遊学】

いつも元気で幸せそうなひとは、自分の周りに“楽しいこと”を育てる種をまいています。そんな魅力的な方にHummingなライフスタイルのトピックスを伺うシリーズ記事「わたしの衣食住遊学」。今回登場するのは、スウェーデンに移住し、ストックホルムのレストランでエグゼクティブシェフとして活躍する市原沙織さんです。

日常の好奇心が仕事のモチベーションとアイデアを生む

PHOTO = Tove Henckel

スウェーデンを代表するトップシェフたちと肩を並べて活躍する日本人シェフの市原さん。さまざまな受賞歴をもち、ベストシェフを決定する「Årets Kock」と呼ばれるガストロノミーコンペティションでは、毎年審査員としても選ばれる実力の持ち主です。

スウェーデンのシェフたちが選ぶ「ベストなシェフ」のランキングでも、毎年上位に入るように、スウェーデンでは市原さんの創る料理に魅了される人が続出しています。

感性豊かな彼女が創る料理は、日本人としてのバックグラウンドから得たアイデアとスウェーデンで学んだテクニックを織り交ぜた、独創的なノルディック× ジャパニーズキュイジーヌ。女性らしく繊細で、旬の素材の味を生かした一品は、市原さんがキッチンの指揮を取るファインダイニング「ICHI」で体験できます。

華やかなキャリアをもつ一方、プライベートでは一児の母として奮闘中の市原さん。娘さんやたくさんの友人、同僚たちに囲まれて、シンプルで充実した日々を過ごしています。

「衣」

仕事ではこだわりのブラックコーデ、プライベートは色鮮やかに

PHOTO = Isak Berglund Mattsson-Mårn

1日のほとんどの時間をブラックのTシャツとパンツと靴、そしてエプロンをつけて過ごしています。私のレストランのシェフたちは、準備中はみんながこのスタイル。2年前に娘を出産してからは夜のレストラン営業時間に出る機会を減らし、新しい料理の試作と仕込みに従事しています。そのためレストラン営業中のユニフォームを着ることも少なくなり、このブラックカラーのスタイルで過ごす時間が一番長くなりました。

毎日のことなので「動きやすい!」が必須条件なのですが、何でもない全身ブラックでも好きなアイテムを身につけて気持ちが上がるようにしてます。

例えばTシャツは好きなブランドAcne Studios、パンツはセカンドハンドで見つけたパッチワーク風のものを、革靴は靴底のグリップがよくて厨房仕事に向いているDr. Martens。好きなものでも、丈夫で長く使えるアイテムを意識して選んでいます。

その反動か、プライベートの服では一つどこかに色を加えるようなスタイルを好むように。数年前までは私生活も全身モノトーンカラーでミニマルなデザインのものを着ていました。でも娘が生まれてから、子供服のロリーポップみたいなカラフルな色合いに魅了されてしまって。色や柄の持つエネルギーや、それらが放つイメージやオーラっていいものだなと。

もちろん奇抜すぎると飽きがきやすいので、いいなと思ったもののなかでも、歳を重ねても長く着ることができそうなものを選ぶようにしています。ストックホルムの街中で見かけるおしゃれなマダムたちにインスピレーションを受けることも。「カラーアイテムをこんなふうに着こなせるポップなおばあちゃんになりたい!」と、自分でもびっくりするくらい思いきった色を買うこともあります。

「食」

“みんなと楽しく食べること”を通して、インスピレーションを得る

私が料理人として働きたいと思ったきっかけは、友人たちと食卓を囲んだときのあの雰囲気が好きで好きでたまらなかったから。だから食事はいつも誰かと一緒に楽しみたいですね。

今は2歳の娘と二人暮らしで、どうすれば娘が食べてくれるか・・・が毎食の課題として立ちはだかっていますが、それでも日々一緒に食事をする相手がいるのは幸せなことだと実感しています。

娘の離乳食期には、いかにシンプルに野菜の味を凝縮させたピューレを作るかにはまり、その一部は気に入ってお店のメニューに反映させたこともあります。小さな身体のこと、環境のことをいつも考えて、材料選びをするように心がけています。

PHOTO = Reiko Tsukue

春から秋にかけて、友人や同僚とアパートの中庭でバーベキューをすることも大好きです。いろんな食材を焼きながら、みんなでおしゃべりをしながらワイワイと賑やかに食べています。昨夏のBBQでは、ハーブオイルをたっぷり含ませて炭火焼きにした茄子がたまらなく美味しいことを発見して、お店のメニューに採用したりも。

BBQパーティーでヒントを得て、茄子をアレンジしてメニューにしたもの。

友人を招いて一緒に食事をすることも大好きです。たいしたものを作るわけでもなく、簡単にさっと作って一緒に食べるだけ。でも結局それが一番美味しいんですよね。

PHOTO = Magnus Skoglöf

お店で一生懸命アイデアを形にして料理を作るけれども、友人たちとのそんな食事を通して「原点」にかえるんです。「原点」とは、できるだけ無駄を削ぎ落としてシンプルでピュアなもの、ストレートに美味しいと感じられるものを作るよう心がけることです。

娘の離乳食からアイデアを得たじゃがいもの変形版に、キャビアを合わせた一品。

私の食は、仕事のアイデアづくりといつも隣り合わせ。人が集まって、自分の好きな環境で一緒に美味しいと思えるものをシェアすることが、自分にとってはエネルギーとインスピレーションの源になるのだと思います。“遊ぶように仕事をしろ”とはよくいったもので、私は遊べば遊ぶほど、おそらくとてもいい仕事ができるような気がします(笑)。

「住」

古いものに手を加えながら作る、理想の住まい