【ハミングが届けるポジティブニュース】 生きものたちが帰ってくる場所──世界のやさしい取り組み

今年の夏は、気候変動の深刻さを感じずにはいられない暑さが続いていますね。私たちが暮らす地球では、環境破壊が続き、当たり前だと思っていた自然が少しずつ失われています。

ホッキョクグマやミツバチといった動物たちも、生きる場所を奪われ、絶滅の危機にさらされていると聞くと、胸が痛む方も多いのではないでしょうか。

「こんなニュースばかりで、正直もう気が滅入ってしまう」「未来に希望なんて持てるの?」そういった声が聞こえてきそうです。

でも実は今、世界のあちこちで、壊れてしまった自然を取り戻そうと粘り強く努力する人たちがいて、その成果が少しずつ現れているのをご存じでしょうか。

イギリスのケンブリッジで開かれた環境保全の会議では、そういった「破壊を食い止め、逆転させた」数々のストーリーが紹介されました。今回はその中から、未来への小さな希望を感じられる取り組みをいくつかご紹介します。

今、世界のあちこちで、壊れてしまった自然を取り戻そうと粘り強く努力する人たちがいて、その成果が少しずつ現れているのをご存じでしょうか。

内戦で荒廃したモザンビークでゾウが復活

例えばアフリカのモザンビーク。1980年代の内戦では、地雷や密猟によってゾウやカバ、シマウマなどが壊滅的な打撃を受けました。しかし現在、複数の保護区域や緑地をつなげて動物の安全な移動経路を確保する取り組みなどの長期的プログラムのおかげで、野生動物の数は内戦前を上回るまでに回復しています。

複数の保護区域や緑地をつなげて動物の安全な移動経路を確保する取り組みなどの長期的プログラムのおかげで、野生動物の数は内戦前を上回るまでに回復しています。

この取り組みがうまくいった理由のひとつは、地域開発との連携です。女子生徒の教育プログラムなどを同時に進め、地域住民が「保護」に協力したいというモチベーションを高めました。野生動物の保護は、地域社会の発展とも結びつけられるのです。

【おすすめ記事】正直者がもらったごほうび──14歳の少年が拾った財布に込めた優しさと、思いがけない贈り物

イギリスで広がる「野生に戻す」プロジェクト

イギリスもかなりの努力をしています。なんと、「イギリスにはマクドナルドより多くの自然保護区がある」のだそうです!

例えば、スコットランド高地は(アメリカの中でも人口が少ない州である)モンタナ州より人口密度が低く、大規模なリワイルディング(人間の開発や農業、都市化などで失われてしまった自然環境を、人ので「野生が息づく状態に戻す」試み)が進んでいる例です。農業的な生産性が高くない地域だからこそ、大胆な自然再生が可能なのです。

海でも起きている「静かな奇跡」

そして陸上だけでなく、海でも劇的な回復が起きています。

環境ジャーナリストのチャールズ・クローバー氏は、20年前には地球上には「終わりの物語」しかなかったと言います。例えば、彼が最初の書籍を出した2005年頃は、乱獲のせいで魚の資源はほとんど絶滅寸前でした。

しかし、NGOの圧力、漁業者たちの意識変化、そして珍しいことではありますが「政府の行動」がわわさり、状況は一変しました。クローバー氏の2022年の最新の著書は『海のリワイルディングする(Rewilding the Sea)』。その名の通り、今では海を「再び野生化」し、魚たちが戻りつつあるのです。

マグロが400%増加し、「サンゴの庭」も回復

大西洋クロマグロは、かつて「最後の一匹まで獲り尽くされてしまう」とまで予測されていた魚ですが、科学的根拠に基づく漁獲管理の導入でマグロの数は400%増加しました。60年以上も見られなかった場所で再び姿を現しつつあるんです。

イギリス南西部に広がるライム湾。かつては「イングランドのサンゴの庭」と呼ばれた場所ですが、底引き網漁で海底は荒廃していた

さらに、イギリス南西部に広がるライム湾。かつては「イングランドのサンゴの庭」と呼ばれた場所ですが、底引き網漁で海底は荒廃していました。16年前に底引き網を禁止した結果、魚の数は4倍に増えました。

このモデルケースは、イギリスやギリシャなどの別の地域でも導入され、同様に期待が持てる成果を上げています。かつて深刻に絶滅が危惧されていたタイやエンジェルシャークも回復の兆しを見せています。

「まだ終わりではない」けれど、希望は確かにある

もちろん、まだまだ課題はたくさんあります。世界中で続く大規模な漁業や開発が、今も多くの海や森を脅かしているのも事実です。

それでも、「もうだめだ」と思われた場所が、きちんと守り方を見直し、人や地域が力を合わせることで、少しずつ命を取り戻している例が増えています。

地雷原を越えて戻ってきた象の群れ、再び色を取り戻したサンゴの海、何十年ぶりに泳ぐマグロの群れ──どれも、科学の知恵や地域の暮らし、国境を越えた協力が生んだ希望の風景です。

「もう終わりだ」と嘆きたくなる今のような時代だからこそ、こうした小さな回復の物語に目を向けてみませんか。

【映画レビュー】Minari | ミナリとアメリカン・ドリーム

男であるとはどういうことか?

これは何世代にもわたって問い続けられてきたテーマであり、今でも議論を呼ぶ問いです。

私の父は20代前半に日本からアメリカへと移住し、成功と富を夢見て「アメリカン・ドリーム」を追いかけました。母はそのすぐ後に父のもとへ渡り、ふたりは結婚して家庭を築き、数年後に私は生まれました。

『ミナリ』は、同じように夢を追ってカリフォルニアに移住し、その後アーカンソーの田舎に落ち着いた韓国人家族の物語です。

でも、それは誰の「アメリカン・ドリーム」だったのでしょう?

私にとってこの映画の核となったのは、むしろ静かに描かれる「男性の自尊心」、特に「一家の大黒柱であること」に対する男性の誇りでした。

初めてこの映画について聞いたとき、私は、白人が多数を占めるコミュニティに溶け込もうとする韓国人家族の苦悩が描かれているのだろうと思いました。実際にそうしたテーマもありますが、それは控えめに描かれています。

例えば、教会の女性が母親に「かわいいわね」と微笑んだり、子どもが「なんで顔が平らなの?」と無邪気に聞いたりと、文化的な違いから起きる緊張感を示すシーンはありますが、それが物語の中心ではありません。

私にとってこの映画の核となったのは、むしろ静かに描かれる「男性の自尊心」、特に「一家の大黒柱であること」に対する男性の誇りでした。

夢を追う夫と、現実に疲れた妻――崩れゆく家族のはじまり

物語は、イ家がアーカンソーの農地にある古びたトレーラーハウスに引っ越してくる場面から始まります。母親のモニカは、最初からこの新しい生活に満足していない様子がはっきりと伝わってきます。カリフォルニアに移住した当初、彼女が想像していたものとはまったく違う、何もない風景がそこには広がっていたからです。

モニカは、韓国人コミュニティのあるアーカンソーの都市部に引っ越すことをヤコブに提案します。そこなら、子どもの世話を頼める人や買い物ができるモール、そして何よりも病院があります。幼い息子デビッドには深刻な心臓の病気があり、必要な時にすぐに医者に診てもらえるかどうかは重要な問題です。

しかしヤコブは、50エーカーの農場を築くという自身の夢に固執し、モニカの不安を軽くあしらいます。「ここは誰もいないから子どもたちも大丈夫」と言うのですが、その言葉にはデビッドの健康状態への配慮が感じられません。

「10年間も鶏の性別を判別する仕事をしてきたんだ。もっと良い人生に挑戦する権利がある」

そんなふたりの対立が最悪となったのが、竜巻が接近した夜でした。トレーラーハウスの屋根から水が漏れ、窓はガタガタと揺れ、風が唸り声をあげ、電気は点いたり消えたり。穏やかな気候に慣れたカリフォルニア育ちの家族にとっては、恐ろしい体験でした。

モニカは、恐怖に震えるデビッドとアンを抱きしめます。一方ヤコブはニュースに釘付けになりながら、「避難命令じゃないから大丈夫」と冷静な態度を崩しません。その無関心にも思える態度に、モニカは怒りを爆発させ、ついに激しい言い争いが始まります。

彼女は、夫が自分たちのすべてを夢のために無謀に賭けたと非難します。一方でヤコブは、それは家族のためだと主張します。「10年間も鶏の性別を判別する仕事をしてきたんだ。もっと良い人生に挑戦する権利がある」と。そして彼は懇願するように言います。「新しいスタートをしようって言っただろ。これがそれなんだ。」

でも、疲れ果てたモニカにとって、これが“新しいスタート”とは思えません。彼女は重い気持ちを込めてこう返します。「あなたが求めたスタートがこれなら、私たちに未来はないかもしれない。」

すでに綻びかけていたふたりの結婚生活は、静かに崩れ始めます。

母の静かな孤独と、私のゆれるルーツ

私はよく、母が初めてアメリカに来たとき、どんな気持ちだったのだろうと考えます。私たちの家族は感情についてあまり話すことがなかったので、真実を知ることはもうないかもしれません。でも想像はできます。言葉も通じず、知り合いも誰もいない場所に来て、どれほど孤独で、どれほどもどかしかったか。すべては夫のそばにいるための決断だったのです。

もしかすると、父が自分のビジネスを築こうとしていた頃、母も同じような口論を何度も繰り返していたのかもしれません。

私はアメリカ人なのか?それとも日本人なのか?いつも心のどこかで葛藤していました。

『ミナリ』を観ながら、私は自分の幼少期を何度も重ねていました。両親の言い争いが止まるのを願いながら部屋の外を覗いていたデビッドとアン。私もまた、耳を塞ぎながら、早く静かになってほしいと願っていた子どもでした。ただの子どもだったけれど、大人になることがこんなにも大変だと知っていたら、もう少し違うふうに受け止められたのかもしれません。

時間が経つにつれて、映画の中のトレーラーハウスは徐々にモニカの色に染まっていきます。韓国の装飾品が増え、彼女の心がまだ韓国にあることを静かに物語ります。それは私自身の記憶とも重なりました。

私の実家も日本を思わせるものでいっぱいでした。アメリカで生まれ育ちながら、私は常にふたつの文化の間で揺れていました。母はいつも日本のルーツを大切にし、食事やテレビ番組、日々の習慣を通して、私に“自分がどこから来たのか”を思い出させてくれました。でも家の外に出ると、そこはまったく異なる世界が広がっていて——私はアメリカ人なのか?それとも日本人なのか?いつも心のどこかで葛藤していました。

祖母の優しさとミナリの教え――静かに根を張る強さ

イ家の末っ子であるデビッドも、その葛藤を抱えていました。モニカの母親が韓国から来て子どもたちの世話をすることになったとき、彼は反発します。「あの人は本当のおばあちゃんじゃない」と言い、彼女の匂いについて文句を言います。

その“匂い”という言葉は、移民家庭で育った者にしか分からない感覚かもしれません。私も子どものころ、両親が日本から持ち帰ってきたお土産や、日本から親戚が遊びに来たとき、どこか違う匂いを感じていました。嫌な匂いではありません。でもその“違い”が、私が他のアメリカの友達とはちょっと違う場所から来たことを、静かに教えてくれていたのです。

映画の中で、モニカはたびたび子どもたちが“韓国人であること”を強調します。ある場面では、「あの子はそんな子じゃない、韓国の子よ」とデビッドを擁護します。一方で、祖母は冗談混じりに彼を「ばかなアメリカ人」と呼んだりします。

「ミナリはどこでも育つのよ。お金持ちでも貧しくても、誰でも食べられるし薬にもなる」

そのやり取りの中にも、私は母の姿を重ねずにはいられませんでした。母もまた、自分を形作ってきた文化に必死でしがみつきながら、私の中に自然に日本の伝統を織り込んでいたのかもしれません。言葉や食事、しきたりを通して、私が知らぬうちに、そして私が望んだかどうかに関わらず——“あなたは日本人なんだよ”と静かに伝えていたのだと思います。

デビッドやアンと違って、私は祖母と近くで過ごした記憶がほとんどありません。祖母と一緒に過ごす彼らを見て、少しうらやましくなりました。映画の中での彼女の存在は、とても力強く、そして地に足のついたものでした。家族が「アメリカン・ドリーム」の形をめぐってぶつかり合い、迷い続ける中で、祖母は終始、自分らしさを失わずにそこにいました。

彼女は孫たちを育てるために、はるばる韓国からアメリカへやってきました。息子の夢を支えるために、文句ひとつ言わずに家事をこなし、拒絶の言葉をささやかれながらも、デビッドの隣で床に寝るのです。

年長者を敬う文化の中で育った私にとって、デビッドの態度は少しショッキングでした。どこか「アメリカ的」な反応のように見えました——個人主義的で、遠慮のない振る舞い。彼はついには、祖母にイタズラを仕掛け、ソーダだと偽って自分のおしっこを飲ませるという酷いことまでするのです。祖母が「山の飲み物」と愛おしそうに呼んでいたものなのに。

両親は当然怒りますが、それでも祖母はデビッドをかばいます。ストレスや野心に目が曇っていた大人たちとは対照的に、祖母は愛情と忍耐で彼を包み込みます。

そして、映画のタイトルにもなっている「ミナリ」を紹介するのも祖母です。家のそばの小川にデビッドを連れて行き、「ミナリはどこでも育つのよ。お金持ちでも貧しくても、誰でも食べられるし薬にもなる」と言います。

この言葉は心に残ります。もしかしたら、祖母が伝えたかったのは、「しなやかさ」や「たくましさ」は必ずしも犠牲や苦しみから生まれるものではない、ということだったのかもしれません。本当に価値のあるものは、静かに、あまり多くを求めずに育つのです。

「役に立つ男」であろうとした父と、その背中に重ねた記憶

映画の序盤で、ヤコブは息子に雄のヒヨコが捨てられる理由を説明します。「卵を産まないし、肉も美味しくないからね」と。そしてこう続けます。「だから男は役に立たなきゃいけないんだ。」

この一言に、ヤコブの“男であること”への信念が凝縮されています。彼にとって「役に立つこと」は「生き残ること」と同義であり、自分の価値は、家族を養い、成功し、踏ん張り続けることによって証明されるのです——たとえ自分をすり減らしてでも。

きっと犠牲も後悔もあったでしょう。それでも、何よりもそこには“勇気”があった。それが私の心に残っているものです。

映画の中で、ヤコブは夢の農場にすべてのエネルギーを注ぎ込みます。彼が交流するのはほとんど息子のデビッドだけで、娘のアンにはほとんど目を向けません。モニカと同じように、彼女も脇に追いやられているのです。物語の中心にあるのは、ヤコブの執拗な成功への執着。その姿は痛々しいほどに必死で、見ていて辛くなるほどです。

水が確保できず、野菜を売ることもできない。それでも彼は諦めない。なぜなら、彼にとっての「失敗」はすなわち「価値がない」ということ。つまり、ヒヨコのように「捨てられる存在」になってしまうのです。

ヤコブを見ていて、私は父の姿を思い出しました。

アメリカで最初に始めたビジネスは成功しましたが、二度目の挑戦は失敗に終わりました。両親は詳細を語ることはありませんでしたが、私はある程度、察していました。父は最初のビジネスを手放し、すべてを畳み、日本に帰ることになったのです。

その出来事が彼らにどれほどの影を落としたのか——それは言葉ではなく、顔に刻まれた深いしわや、目の下のクマが物語っていました。

それでも私は、父を「失敗した人」とは思いませんでした。むしろ、今でもずっと誇りに思っています。異国の地で、ゼロからビジネスを始め、未来に賭けるなんて、誰にでもできることではありません。

きっと犠牲も後悔もあったでしょう。それでも、何よりもそこには“勇気”があった。それが私の心に残っているものです。

夢を追う代償と、信じる心の終わり

物語が終盤に差し掛かる頃、祖母が脳卒中に倒れます。この出来事がモニカにとっての転機となり、彼女はついに、母と息子がより良い医療を受けられるようカリフォルニアへ戻る決心をします。

しかし、真に決定的な一撃はその後にやってきます。息子が入院している病院で、ヤコブが現れますが、心配そうな様子ではなく、市場で売るための野菜の入った木箱を抱えていました。モニカは呆然としながら彼を見つめます。この町への訪問は農場のためではなく、息子のためだと、彼女ははっきりと伝えていたのです。

成功を目指すことに罪はありません。誰だって安定した暮らしを望みます。でも、問いかけるべきなのは、「どこまでそれを追いかける覚悟があるか」、そして「そのために、どれだけの手を離してしまうのか」です。

モニカが彼にカリフォルニアへ一緒に戻るよう訴えると、ヤコブは拒みます。「たとえ失敗しても、始めたことはやり遂げなきゃいけない」と彼は言います。

その瞬間、モニカは痛切な現実を悟ります——ヤコブは家族よりも夢を選んだのです。家族と離れるリスクを冒してまで、自分の夢を追いかけることを選んだ。これまで静かに続いていたすれ違いが、激しい言葉の応酬へと変わります。そして、モニカはこう言い放ちます——まるで最後のとどめのように。「もうあなたを信じられない。」

私はこれまでヤコブに対して厳しい目を向けてきましたが、それでも彼の気持ちがわかります。

長男として韓国を離れ、アメリカという異国で生活を始めたものの、喜びのない仕事——鶏の雌雄を見分ける職業に縛られ、彼は息が詰まるような日々を過ごしていたのでしょう。彼は家族のために、そして何より自分自身のために、もっと意義のある人生を求めていたのです。自分には価値がある、自分の人生には意味がある——そう証明したかった。

成功を目指すことに罪はありません。誰だって安定した暮らしを望みます。でも、問いかけるべきなのは、「どこまでそれを追いかける覚悟があるか」、そして「そのために、どれだけの手を離してしまうのか」です。

きっと母も、どこかで同じような悲しみを感じたことがあったのでしょう。それでも彼女は、そこに留まりました。理由はわからないけれど——でも、それもまた、ひとつの強さだったのかもしれません。

燃え尽きた夢のあとに残ったもの——静かに寄り添う家族の強さ

映画が感情的な頂点を迎える中で、回復途中の祖母は、何かの役に立ちたいという一心で動き、結果的に収穫した野菜を保管していた小屋に火をつけてしまいます。体は弱っていても、家族の夢を支えたいという気持ちは消えていなかったのです。

悲しみと混乱の中でも、祖母は“しなやかな強さ”の象徴として描かれます。どんなに厳しい状況でも、希望は残る——彼女はそれを体現する存在でした。

この火事は、物理的にも象徴的にも、彼らの限界を超えるものでした。蓄えた食料とともに、彼らが積み重ねてきた夢までもが燃え尽きてしまった。ヤコブとモニカは呆然と立ち尽くし、祖母は罪悪感を背負ったままその場を去ります。

男性のプライド——とても脆く、それでいてとても大きなもの——は、忍耐強く、安定していて、そして優しさを持ったパートナーに支えられてこそ、形を持って育っていけるのです。

けれど、その破壊の中から、静かで優しい何かが生まれ始めます。それは、言葉ではなく、共有された痛みと、優しさと、理解から生まれた“赦し”でした。

そして物語は、特に説明もなく、イ家が再びアーカンソーでの生活に挑んでいる姿を映し出します。依然として同じ土地に住んでいる。劇的な和解の場面も、明確な決断の描写もないまま。

モニカはヤコブにもう一度チャンスを与えたのか?すべてを受け入れて、この地に留まることを選んだのか?それとも、不完全なままでも“家族であること”を選んだのか?

映画はその答えを示しません。意図的にそうしたのかもしれません。でも私は、心のどこかで結末を求めていました。傷口を縫い合わせるようなシーンが見たかった。

たぶんその感情は、自分の家族の経験に重なるものだったのだと思います。父のビジネスが失敗した後、両親がどうやって立ち直ったのか——その「転機」を私は見たことがありません。ただ、ふたりが何事もなかったかのように静かに一緒にいた。それだけでした。

真実はこうです。男性のプライド——とても脆く、それでいてとても大きなもの——は、忍耐強く、安定していて、そして優しさを持ったパートナーに支えられてこそ、形を持って育っていけるのです。無理に引っ張るのではなく、静かに導くような存在。

そして、ようやく彼がすべてを理解したときに見えるのは、何よりも大切なもの——静かに寄り添い続けてくれた家族の姿です。

夏休み到来。子どもはワクワク。親はヘトヘト?!この夏の過ごし方を考えてみた

「『夏休み』をテーマに記事を書いてください」とお題をもらってから、「私の夏休みって何だろう?」と改めて考えてみました。

学生時代は心待ちにしていた夏休み。でも、社会人になってからは、夏休みという概念すらなくなってしまったように感じます。

特に母になり、子どもたちが小学生になってからは、「子どもたちの夏休み=母にとっては休めない過酷な季節」の到来になってしまいました。笑

幼い頃の夏の思い出を振り返りながら、子どもたちと過ごす今年の夏の過ごし方を考えてみたいと思います。

大人になってすっかり忘れてしまった、夏休みのワクワク感

正直なところ、母になってからの夏休みは、ワクワクよりも「夏休みが来てしまう……」というネガティブな気持ちのほうが強くなってしまいました。

私は基本的に在宅で仕事をしているので、夏休み中も子どもたちと同じ空間で過ごすことはできます。でも、やっぱり子どもが家にいる状態で集中して仕事をするのは難しい。ひとりで静かな環境でじっくり向き合いたいのです。

だからこそ、子どもたちと一緒に夏を楽しむイベントを考えながらも、夏休みが始まる1ヶ月ほど前から「どうすれば学童に行ってもらえるか」「どんなイベントに申し込めば子どもに家を空けてもらえるか」など、自分の時間をどう確保するかという計画を練り始めています。

祖母の家まで大冒険。非日常にワクワクした夏休みの思い出

大人になってすっかり夏休みのワクワクを忘れてしまったけれど、小学校の頃はどうだったでしょう。

「明日から朝早く起きて学校に行かなくていいんだ!」と、夏休みに入った瞬間に心がふわっと軽くなったのを覚えています。

とはいえ、実際にどんなふうに過ごしていたかは、あまりはっきりとは思い出せません。当時は今のようにスマホで気軽に写真を撮ることができなかったので、記憶はぼんやりと曖昧です。

それでも、強く心に残っている夏の思い出があります。

“子どもの頃、夏休みに姉弟と祖母の家で過ごした1週間の思い出。サンリオショップでのおまけ、プール遊びや漫画部屋、犬の散歩、祖母の怖い話などが心に残っています。今では、祖母も母もこの時間を楽しみにしていたと感じる、大切な夏の記憶です。”

それは小学校3〜4年生の頃。姉と弟と私、子ども3人だけで、千葉の家から埼玉にある母方の祖母(以下、ばぁば)の家に遊びに行ったこと。

片道2時間ほどの道のりを電車を乗り継いで行くのはドキドキでしたが、ちょっぴり誇らしい気持ちにもなりました。

駅に着くと、ばぁばとおばちゃんが迎えに来てくれていて、毎回駅ビルのサンリオショップに寄るのがお決まりコース。買い物をするとレジでキーホルダーのおまけがもらえて、嬉しくて何度も眺めていた記憶があります。

滞在は1週間ほど。家の前のビニールプールで水遊びをしたり、つきたてのお餅をごちそうになったり。ばぁばの家の2階には“漫画ルーム”と呼ばれる部屋があり、そこで好きなだけ漫画を読めるのも楽しかったな。

飼っていたハスキー犬のジャッキーとの散歩や、夜になるとばぁばが面白おかしく怖い話をしてくれたことも、今でも鮮明に覚えています。

今になって思うのは、きっとばぁばは、孫たちが来るこの1週間を楽しみにしてくれていたんだろうなということ。そして、母にとっては子どもたちが不在になるこの1週間が、“自分の夏休み”だったのかもしれません。

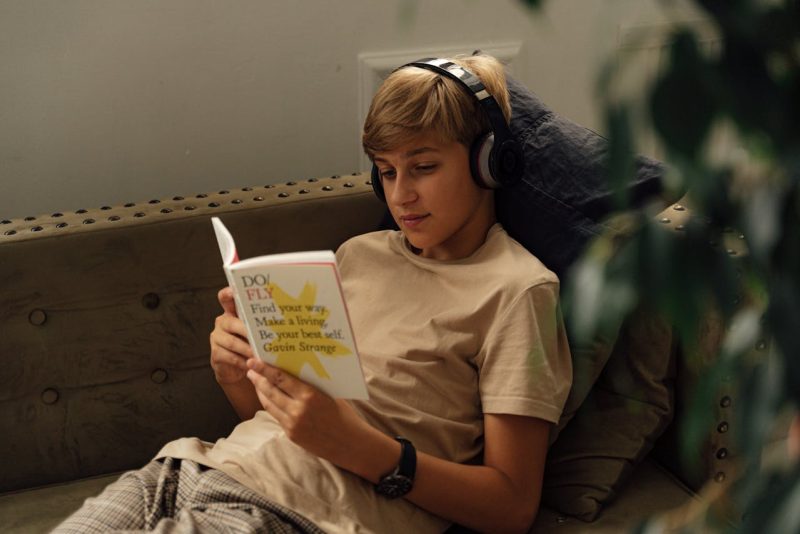

この夏の目標は「ごきげん母さん」でいること。頑張りすぎない夏休みを

“夏休みは特別なことをしなくても、小さな非日常が子どもの大切な思い出になる。親は無理せず、自分時間と心のゆとりを確保し、ペースを落として過ごすことが大切。”

幼少期の夏休みを振り返って感じるのは、夏の思い出は決して特別である必要はないということ。

家族みんなで旅行に行けなくたっていい。好きなシロップをいくつか用意して、かき氷パーティーを開いてみたり、大きなスイカをくり抜いてフルーツポンチを作ったり。冷房の効いた部屋で親子でゴロゴロしながら本を読むのも、素敵な時間です。

そして、私の幼少期の思い出のように、子どもたちだけで祖父母の家に遊びに行くのも良いなと思います。ちょっとした非日常が、子どもたちにとっては大きな冒険であり、忘れられない夏になるかもしれません。

だからこそ、「せっかくの夏休みだから、どこか特別な場所に連れていかなきゃ」とか、「毎日たっぷり構ってあげなきゃ」と気負いすぎる必要はないのかもしれません。

それよりも、「なんだか楽しかったな〜」と子どもたちが思ってくれるような、そんな穏やかな夏を目指したい。

そのためには、母である私がまずごきげんでいることが大切だと思っています。

私がごきげんでいるために必要なのは、「自分時間の確保」と「心のゆとり」。

そのために、適度に学童を活用したり、子どもだけのサマーキャンプに申し込んだりしています。どんなに愛おしい存在でも、子どもたちと少し距離をとる時間は、私には欠かせません。

また、心のゆとりを保つために、夏休み中は納期がタイトな仕事は極力入れない、外出が必要な案件はできるだけ控えるなど、いつもより少しペースを落として、余白を持つことを意識しています。

夏は毎年やってくる。だけど、2025年の夏は一度きり

8月の終わり、「平凡な夏休みだったけど、なんだか楽しかったな〜」と子どもたちが思ってくれるように。

そして、「この夏休みは子どもたちと笑顔で過ごせたな」と私自身も振り返って思えるように。

肩の力を抜いて、がんばりすぎずに。この夏を大切に過ごしていきたいと思います。

お金をかけずに予算内で夏を楽しむ方法

最近、物価の上昇が続き、食料品は高くなり、家賃も上がっています。多くの人にとって、バケーションや大きなイベントにお金を使う余裕はなかなかありません。天気が良くて、周りの人が夏を楽しんでいるように見えると、なんだか取り残された気分になることも。

私自身も、食費と家賃でぎりぎりの生活をしていて、何日も家にこもることがあります。正直なところ、ちょっとした楽しみのために自由にお金を使う余裕はありません。貯金と出費のバランスを取る生活は、時にプレッシャーを感じるものです。

でも、ここで朗報があります。お金をかけなくても、思い出に残る楽しい夏を過ごすことは十分可能です。ちょっとした工夫と計画次第で、予算を守りながら今の季節を満喫することができるのです。

ここでは、無理せずに夏を楽しむための、シンプルで実践しやすいアイデアをご紹介します。

関連記事:「経済的自由」よりも大切なこと|ファイナンシャル・ウェルネスという考え方

予算内で楽しむなら無料イベントをチェックしよう

「無料イベントって、気が乗らないと行くのが面倒…」その気持ち、よくわかります。無料=気軽に参加できる分、腰が重くなってしまうことも。でも、夏は意外と見落とされがちな“お得なイベント”がいっぱいなんです。

多くの都市では、無料の野外映画上映やコンサート、地元のパーティー、市が主催する各種イベントなどが開催されています。それに、Meetupのグループやランニングクラブ、ハイキンググループ、読書会など、共通の趣味を通じてつながれる集まりも豊富にあります。ぱっと目に入るものばかりではないかもしれませんが、探してみると驚くほどたくさん見つかるはずです。

正直、不安な気持ちもよくわかります。無料イベントって、どんな雰囲気なのか、どんな人が来るのか分からない…そんな“未知”の感じがちょっとハードルに感じることも。でも、無料だからこそ、合わなかったら途中で帰ってもOKという気軽さがあります。今までやったことがないことを試してみたり、普段ならお金がネックで敬遠していた興味にチャレンジしてみるチャンスでもあるのです。

また、金銭的な負担があると集まりにくい友人グループでも、無料イベントなら誘いやすいというメリットもあります。気になるイベントがあったら、気軽に一歩踏み出してみてください。

自分にとって本当に大切なことには、少しはお金を使ってもいいと自分に許可を出すことが大切です。ただしポイントは、「何に使うか」をしっかり見極めること。

予算内で楽しむコツは「選ぶ力」にあり

この夏、お金を節約することが最優先という人も多いと思いますが、「一切のお金を使わない夏」を過ごすのは現実的ではないかもしれません。だからこそ、自分にとって本当に大切なことには、少しはお金を使ってもいいと自分に許可を出すことが大切です。ただしポイントは、「何に使うか」をしっかり見極めること。

たとえば、DJイベントやダンスが大好きな人にとって、それは大切な趣味。でもチケットが5千円もするとなると、毎週行くのは金銭的に厳しくなります。そんなときは、夏の間に本当に観たいアーティストのショーを2〜3回選んで行くことで、高額の出費を、1万〜2万円程度の“楽しみの出費”に抑えることができます。

本当に大事なことや特別な日、ちょっとしたご褒美にお金を使う余地はちゃんとあっていいのです。大切なのは、計画を立てて、「これは自分にとって価値があるか?」という視点で判断すること。自分が何を大切に思っているか、どんな体験に価値を感じるかを把握していれば、そのための予算も立てやすくなり、あとでびっくりするような出費にもならないでしょう。

予算内で楽しむには「余白」も必要

「余白を持つ」といっても、それは“好き放題にお金を使っていい”という意味ではありません。あくまで、必要なときや意味のあるタイミングで、自分にちょっとしたご褒美を許してあげる「心の余裕」と「予算の余裕」のことです。

出費に対して意識していれば、その“余白”を使う場面をあらかじめ決めておくことができ、あとから銀行口座を見てびっくり…というようなことも防げます。あまりにも節約に縛られすぎてしまうと、かえってストレスが溜まったり、反動で浪費してしまうことも。そうならないためにも、「これは予算の範囲内でOK」と自分で決めたうえで、無理のない出費を楽しむことが大切です。

たとえば、もうすぐ大切な誕生日があるとか、頑張って達成したことがあるとか、久しぶりに友達が遊びに来るなど、ちょっとしたお祝いで外食したり、楽しいことをするのは十分に“あり”です。

節約とは、「一切お金を使わないこと」ではなく、「本当に価値のあることのために、計画的にお金を使うこと」。そうすることで、たまに思い切って使うお金にも、より満足感を感じられるようになります。

実際にやってみて思うのは、節約を意識して1杯だけ頼んでも、友達と出かけて楽しい時間を過ごすという体験自体には、まったく支障がないということ。むしろ、帰り際に「今日の出費、ちゃんと抑えられたな」と思える安心感があります。

1杯だけでも満足できる工夫で、予算内で楽しむ外食時間

夏の予算を守るために、あらかじめ計画して特別な日に思い切って楽しむのも良い方法ですが、日常の中でできるちょっとした工夫も、積み重なるとかなりの節約につながります。個人的には、こういった小さな選択が一番大きな効果を感じています。お金って、意識していないと、いつの間にかどんどん消えていくんですよね。

私がよく実践しているのは、「飲みに行くときはドリンク1杯だけにする」こと。これ、本当に侮れません。最初は気づかないうちに、2千円だったはずの会計が、気づけば6千円に膨らんでいた…なんてこと、ありませんか?週1回、たとえそれ以下の頻度でも、積み重なるとかなりの出費になります。

でも、実際にやってみて思うのは、節約を意識して1杯だけ頼んでも、友達と出かけて楽しい時間を過ごすという体験自体には、まったく支障がないということ。むしろ、帰り際に「今日の出費、ちゃんと抑えられたな」と思える安心感があります。

これはお酒だけでなく、外食やカフェ、ブランチなどにも言えることです。メニューを見た瞬間、「どうせ高くなるからついでにドリンクも頼んじゃおう」とか、「ラテ1杯じゃ足りないから2杯にしよう」みたいな気持ちになりがち。でも、そうやって何気なく選んだものが、気づけば会計を倍にしていることも。

その場の「お金の使い方」に意識を向けることは、私にとって大きな節約のコツです。外出も、友達との楽しい時間も、ドリンクも、ちゃんと楽しめる。でも「無理なく楽しめてる」という感覚があるだけで、出費に対する罪悪感もなく、満足感はむしろ増すんです。

ちょっとの準備で予算内で楽しむ1日に

「家に食べ物あるでしょ?」っていうこのセリフ、最も嫌われるフレーズの一つかもしれません。でも、実際その通りなんです!

特に終日外出するような日帰りのお出かけやアクティビティのときには、この考え方が本当に効果的だと感じています。

ビーチに行くときにサンドイッチやグラノーラバーを持たせてくれたお母さんたちって、ちゃんと分かってたんですよね。実際、それだけで長い目で見るとかなりの節約になります。特に、ビーチや公園など外で過ごす時間が長くなる場所では、現地での食べ物が割高になることも多いので、軽食を少し準備しておくだけでも大きな節約につながります。

出かける前にほんの数分使ってスナックを用意するだけで、後々「やってよかった」と思えるはず。しかも、せっかくお金を払ったのにイマイチだった…なんてごはんより、自分が持ってきたものの方がずっと満足できることもありますよ。

まとめ:お金をかけなくても、夏はしっかり楽しめる

節約と楽しさは、決して相反するものではありません。無料イベントへの参加、優先順位を見極めたお金の使い方、ちょっとした“余白”の許可、1杯だけの工夫、そしてスナックを持参するなど、日常の中の小さな選択が、心地よい夏の時間を支えてくれます。

何より大切なのは、「何が自分にとって大切か」を見つめ直すこと。高価な体験をしなくても、大切な人と過ごす時間や、自分らしい楽しみ方に意識を向ければ、心に残る夏はきっとつくれます。

無理せず、自分に優しく、そしてちょっとした工夫を重ねながら、予算内で心から楽しめる夏を過ごしていきましょう。あなたの夏が、豊かで思い出深いものになりますように。

呼吸も空間も心地よく。日本で手に入るナチュラルクリーニングアイテム5選

部屋の掃除はスッキリするもの。でも、洗剤のニオイや手荒れに悩まされることはありませんか?最近では、人にも環境にもやさしい、ナチュラルでノンケミカルな掃除用品が注目されています。しかも、日本国内で購入できたり、海外から配送できたりするものも増えています。

ナチュラルクリーニングとは?

ナチュラルクリーニングとは、合成化学成分を使わずに、自然由来の素材を使って掃除や洗浄を行う方法です。主に重曹(ベーキングソーダ)、クエン酸、酢、セスキ炭酸ソーダ、石けんなどが使われます。これらの素材は環境や人の体に優しく、日常の掃除から洗濯まで幅広く活用されています。

ナチュラルクリーニングのメリット

- 人体にやさしい

化学物質に敏感な人や、小さな子ども、ペットがいる家庭でも安心して使えます。肌への刺激やアレルギーのリスクを減らすことができます。 - 環境への負荷が少ない

天然素材は水に溶けやすく、排水後も環境への影響が少ないため、持続可能な暮らしに繋がります。 - コストパフォーマンスが良い

重曹や酢などは安価で手に入りやすく、少量で多用途に使えるため、経済的です。 - 安心して使える多用途性

キッチン、浴室、トイレ、衣類の洗濯など、さまざまな用途に対応可能。合成洗剤のように場所ごとに製品を分ける必要がありません。 - 香りや成分のカスタマイズが可能

エッセンシャルオイルなどを加えれば、好みの香りや効果をプラスすることもできます。

今回は、私たちが本当におすすめしたい「安心して使えるクリーナー」をご紹介します。

1. ソネット(Sonett)|ドイツ発・日本でも購入可能

おすすめポイント:オーガニック認証済み、100%生分解性、敏感肌にもやさしい処方。

取扱店:Bio c’ Bon、ナチュラルハウス、Amazon、iHerbなど。

おすすめ商品:オールパーパスクリーナー、ランドリーリキッド(センシティブ)

2. ブランチベーシックス(Branch Basics)|アメリカ発・日本配送OK

https://branchbasics.com/

おすすめポイント:1本の濃縮液で家中の掃除ができる万能クリーナー。無香料・植物由来で赤ちゃんのいる家庭にも安心。

購入方法:公式サイト(Branch Basics)から国際配送で注文可能。

おすすめ商品:スターターキット(濃縮液+専用ボトル)、ナチュラルスクラブブラシ

3. マーチソン・ヒューム(Murchison-Hume)|オーストラリア発・日本国内販売あり

https://www.murchison-hume.com/

おすすめポイント:デザイン性も高く、ギフトにも◎。天然由来成分とエッセンシャルオイル使用。

購入先:Biople by CosmeKitchen、楽天、蔦屋家電など。

おすすめ商品:カウンターインテリジェンス(多用途スプレー)、エフォートレスフロアスプラッシュ

4. シャボン玉石けん|日本製

おすすめポイント:無添加・無香料のやさしい処方。赤ちゃんやペットのいる家庭にも安心。昔ながらの製法で作られた信頼のブランド。

購入先:全国のドラッグストア、Amazon、LOHACOなど。

おすすめ商品:台所用せっけん、酸素系漂白剤(洗濯・掃除用)

5. エコストア(Ecostore)|ニュージーランド発・日本国内販売あり

おすすめポイント:詰め替え可能、容器は100%リサイクル対応。ゼロウェイストを目指す人にも人気。

購入先:CosmeKitchen、iHerb、Biopleなど。

おすすめ商品:マルチクリーナー(スプレータイプ)、食器用洗剤(レモングラス)

ナチュラルクリーニングをもっと身近にするヒント

- 重曹(ベーキングソーダ)やクエン酸は、スーパーや100円ショップでも簡単に手に入ります。

- 使い捨てを減らすために、再利用可能なクロスや「スウェーディッシュディッシュクロス」もおすすめ。

- 詰め替え対応のブランドを選んで、ゴミを減らす工夫も◎

おわりに

肌にも環境にもやさしい掃除用品は、家族の健康を守るだけでなく、地球にもやさしい選択。少しずつでも「サステナブルな暮らし」を始めてみませんか?

リアルにできるお酒を減らす方法

頑張りすぎず、お酒を減らす新しい習慣を。

今日は、つい美化されがちだけど、知らないうちに不健康な習慣になりやすい「お酒」について考えてみましょう。

仕事終わりの一杯や、週末のカクテルがごほうびのように感じる人も多いはず。適度に楽しむ分には問題ありません。でも、その「たまのお酒」がいつの間にか習慣化しているなら、ちょっと見直すタイミングかもしれません。

ストレスや日常のルーティン、あるいはハッピーアワーの誘惑など、気づけば私たちはお酒を気分転換の手段として選びがち。でも、毎日のストレスへの対処法としては、必ずしもベストとは言えないのです。

「完全にやめたい」わけじゃないけど、「少し控えたい」と思っているなら——

ここでご紹介する7つのヒントが、賢くお酒と付き合いながら、自分のペースを保つ手助けになるはずです。

お酒を減らすことがちょっと楽しくなる方法

週ごとの上限を決めよう

一見シンプルに思えるかもしれませんが、「1週間で何杯飲んだか」を実際に書き出して記録することで、自分がどれだけ飲んでいるのかが目に見えてわかるようになります。ワインやカクテルの杯数を紙に書き出しておけば、意識もしやすくなります。

そして、決めた上限を守れたときには、自分にちょっとしたごほうびをあげましょう。小さなことでもOK!モチベーションにもつながりますよ。

お酒を減らすときはワインをそのまま飲まずにひと工夫

ワインをスプリッツァーにしよう

ワインを一杯そのまま飲むのではなく、ワインと炭酸水を半分ずつにして割ってみましょう。アルコールは半分になりますが、ワインを飲む満足感はそのまま楽しめます

お酒を減らすには一人で頑張らなくていい

宣言しよう

お酒を減らしたいという気持ちを、親しい友人に伝えてみましょう。口に出して誰かに宣言することで、自分自身への意識も高まり、自然と責任感が生まれます。そして、仲間が応援してくれたり、サポート役になってくれることもあります。もしかしたら、一緒にチャレンジしてくれる人が現れて、一緒にお酒を控える仲間になれるかもしれません。

お酒を減らすコツは“特別な日にだけ”飲むこと

家でのお酒を控えめにしよう

ひとりで家で飲む習慣は、少し寂しいだけでなく、気づかないうちに依存へとつながる危険もあります。週に何杯か飲むと決めているなら、それを外出時や週末など、特別なタイミングに取っておくのがおすすめです。そのほうが楽しみができるし、「がんばったごほうび」として満足感も高まります。

お酒を減らすシンプルな習慣は“1杯ごとに1杯の水”

お酒の合間にお水をはさもう

飲酒中にしっかり水分補給をするのは、とても大切なこと。お酒を一杯飲んだら、その次はお水を一杯飲むようにすると、飲むペースが自然とゆっくりになり、翌日もスッキリ過ごせます。

お酒を減らす第一歩はお気に入りのノンアル探しから

ノンアルコールの代替ドリンクに切り替えてみよう

お酒を飲まなくてもリラックスできる、おいしいノンアルコールのドリンクはたくさんあります。気分転換にもなるし、ストレス発散にも◎。自分好みのものを見つけて、週に1回のお楽しみドリンクとして取り入れてみましょう。

お酒を減らすスイッチは体をちょっと動かすこと

何か別のアクティビティで気をそらそう

ビールやワインに手が伸びそうになったときは、ちょっと散歩に出てみたり、その場でジャンピングジャックを10回やってみたりして、気持ちを切り替えてみましょう。お酒じゃなくても、自分はコントロールできるし、健康的な選択ができるということを思い出させてくれます。最初は難しく感じるかもしれませんが、慣れてくると「飲みたい」という気持ちが少しずつ薄れてくるはずです。きっと後から「やってよかった」と思えるはず。

まとめ

お酒を減らすことは、我慢や制限というよりも、“自分を大切にするための選択肢”のひとつ。

無理せず、自分のペースでできることから始めてみるだけで、心や体に嬉しい変化がきっと訪れます。

今回ご紹介した7つのヒントは、どれも生活に取り入れやすく、ちょっと楽しくお酒との付き合い方を見直せるものばかり。完璧を目指す必要はありません。

「今日は飲まないでみようかな」そんな小さな一歩を重ねながら、自分らしい心地よいバランスを見つけていきましょう。

アートへの敷居が下がったのは”都会”のおかげ

正直に言うと、私は昔からアートに興味があったわけではありません。

両親もそういった場所に特別足を運ぶタイプではなかったので、むしろ、美術館や博物館といった場所は、自分とは縁遠い世界のように感じていました。

美術館と聞くだけでなんとなく敷居が高い感じがするし、特別な知識がないと楽しめない場所のような印象を持っていたのかもしれません。

おすすめ記事 ▶ 音楽で自分のご機嫌をコントロールするヒント&おすすめプレイリスト

「縁遠い存在」だったアートが身近になった

そんな私がアートに興味を持つようになったのは、大学生になってからでした。

大学進学をきっかけに地元広島から関西に出たことで、この環境の変化が、私とアートとの関係を大きく変えました。都会な関西には広島にいた頃よりも、はるかに多くの美術館や博物館があり、「選択肢」が一気に増えたのです。

「○○展」といった企画展示もよく開催されていて、そうしたイベントのチラシや広告を目にしたら、気軽にふらっと寄れるような場所にある。

広島にいた頃は、関西に比べるとそういった選択肢はやはり少なかったので、興味を持つ機会そのものが限られていたのかもしれないことに気づきました。

さらに大きかったのは、大学の友だちの存在です。

彼女たちは、普段の何気ないおしゃべりの最中にも、ごく自然に「この展示見に行ってみたいんよな〜」なんてよく話していたんです。

最初こそ緊張したものの、何度かついていくうちに、私自身もだんだん素直に楽しめるようになっていき、今となっては気になる美術館や企画展には自分一人でも足を運ぶようになりました。

まるで映画を見に行くのと同じような調子で誘ってくるので、アートに馴染みのない私は少し戸惑いました。

そして何より「私なんかが行っても楽しめるのだろうか」という不安も。

実際、誘われるがままについて行ってみても、やっぱり緊張するわけです。

正直なところ、深い考察ができない自分を少し恥ずかしく思うこともありました。

「友だちも、周りにいるマダムたちも、いろいろ感じとってるんだろうな」とか、「よく分かってないのに分かったような顔して回っててごめんなさい……」みたいな(笑)

でも、蓋をあけてみたら意外と友だちも似たような漠然とした感想しか持っていなくて。

帰り道で「あの絵なんかめっちゃ良かったな~!」「あの画家のタッチなんか好きだったわー!」とか、あっけらかんと話すのを聞いて、純粋に自分の感覚で作品を楽しんでいいんだと思えるようになりました。

最初こそ緊張したものの、何度かついていくうちに、私自身もだんだん素直に楽しめるようになっていき、今となっては気になる美術館や企画展には自分一人でも足を運ぶようになりました。

やっぱり環境って大きい。

自分がそれまで触れてこなかったものに、自然と引き寄せられるようになったのは、物理的な環境と友だちの存在が大きかったと思います。

とはいえ、アートに関する知識は相変わらずありません。

今だって、絵画の技法について詳しく語ることもできないし、美術史の流れを理解しているわけでもありません。

だから、作品を見ても感想はいつも「なんとなくすごいな」とか「好きだな」といった、とても漠然としたものになってしまいます。

でも、知識がなくても、その瞬間に感じたことを大切にする。

美しいと思ったら、好きだと思ったら、素直にそのまま感じる。

そんな、ちょっとミーハーな楽しみ方でもいいと分かっただけで、アートとの距離はグッと縮まりました。

「怖い絵展」で気づいたアートの面白さ

《レディ・ジェーン・グレイの処刑》1833年ポール・ドラローシュロンドン・ナショナル・ギャラリー蔵

そうしていろいろとアートに触れる機会が増えていく中で、特に印象に残っているのが「怖い絵展」です。

タイトルのとおり、ただ美しいだけではない、むしろゾッとするような背景を持った絵画を集めた展覧会でした。

一見すると普通の風景画なのに、実は争いの後に幽閉された人の視点で描かれた景色だったり、逆に生首が描かれたいかにも恐ろしい絵画なのに、実はその背景にあるのは愛だったり。

そうした背景を知ったとたん、絵の印象ってガラリと変わるもの。

音声ガイドの語りに耳を傾けながら、ひとつひとつじっくり見て回ったあの時間は、今でも記憶に残っています。

そしてこの「怖い絵展」を通して気づいたのは、私は絵そのものよりも、その「背景」に強く惹かれるタイプなんだということです。

なぜその絵が生まれたのか、作者はなぜこれを描こうとしたのか。

作品そのものの美しさだけではなく、そこにある「ストーリー」こそが、私がアートに惹かれる理由なんだと気づきました。

振り返ってみると、それってアートに限った話ではありませんでした。

目の前にあるものがどうして生まれたのか、どんな背景からそうなったのかを知りたい、紐解きたい、言語化したい。

異国の文化に興味があるのも、最近、世界遺産に夢中になって検定まで受けたのも、それらの背景にある歴史や人々の営みといったストーリーに、私は魅力を感じているから。

はたまた他人や自分の考え、感情にだって、必ずそこに至った過程がある。

目の前にあるものがどうして生まれたのか、どんな背景からそうなったのかを知りたい、紐解きたい、言語化したい。

そういう意味では、全部根っこでつながっている気がしています。

自分らしいアートとの付き合い方

私はおそらく、今後も芸術そのものに詳しくなることはないと思います。知識がないまま、感想はずっと「なんか好き」止まりかもしれません。

でも “見えない部分”に思いを馳せて、その「なんか好き」を深めていく。

それが私なりのアートの楽しみ方だと、今は自信を持って言える気がします。

これからも気負わずミーハー心全開で、目についた美術展には足を運んでみようと思います。

ゴミを減らす4つの方法

身近にできるエコなアクションが、地域社会に大きなポジティブな変化をもたらすことをご存知ですか?

本題に入る前に少しだけ。地球全体として、壊滅的な気候変動や生物多様性の喪失を止めるために、今すぐ行動する必要があります。そして、個人として何かできることはあるのでしょうか?答えは力強い「YES」です!

確かに、企業や政府レベルでの大きな取り組みは必要ですが、私たちの日々の選択にも大きな力があります。ひとつひとつの行動が未来を形づくり、家族や友人と一緒に取り組めば、より大きな変化を生み出すことができるのです。

さて、無駄にする時間はありません。実は、日本では1人あたり1日に約918グラムのゴミを出していることをご存知でしたか?

私たち一人ひとりが、ゴミを減らし環境を守るためにできることがあります。以下のヒントをチェックしてみてください。

関連記事 | 日本におけるゴミ問題の現状は?環境への影響やわたしたちにもできることを紹介

プラスチックごみを減らす、小さな行動の積み重ねを

プラスチックの生産は、気候変動の大きな原因のひとつであり、マイクロプラスチックは自然環境だけでなく人間の健康にも悪影響を与えています。でも、日常生活の多くの必需品が、リサイクルしにくいこの素材に包まれている現状では、どうしたらよいのでしょうか?

がっかりしないでください。まずは、環境保護に取り組む団体とともに、世界のリーダーたちに対して「プラスチック産業以外の、より良い選択肢を消費者に提供してほしい」と声を上げましょう。まずは家庭や地域でできることから始めてみませんか?

お気に入りの再利用アイテムで「おでかけキット」を作る

マイボトルやタンブラー、エコバッグ、マイストローなど、人気の再利用アイテムはたくさんあります。お店によっては、これらを持参することで割引が受けられる場合も。忘れずに持っていくコツは、買い物リストの一番上に書いておくこと。玄関にバッグを置いたり、車に常備しておくのもおすすめです。

リサイクルできるプラスチックを確認しよう

プラスチックは、実はリサイクルがとても難しい素材。テイクアウト容器などをリサイクルに出す前に、自治体のルールを確認しましょう。「リサイクルしてほしい」という願いから分別しても、対象外のものを混ぜてしまうと、かえって悪影響になることもあります。

学校・職場・地域団体でも「使い捨てゼロ」を呼びかけよう

私たちが使い捨てたプラスチックの多くは、地域の川や公園、大切な自然の中に流れ着いています。あなたの住む街でも、プラスチックを減らす活動をしている仲間がいるはず。一緒に行動して、身近な場所から変えていきましょう。

ファストファッションは大量の資源を消費し、マイクロプラスチックの発生や繊維廃棄物の増加など、深刻な環境問題を引き起こしています。

ファッションでゴミを減らそう

ファストファッションは、大量生産・短期間での流行のサイクルに依存しており、膨大な量の天然資源を消費します。また、多くの衣類にはポリエステルなどの合成繊維が使用されており、これがマイクロプラスチックを発生させる原因となっています。マイクロプラスチックは肉眼では見えませんが、有害であり、環境に大きな脅威をもたらしています。衣類の製造過程でもマイクロファイバーやプラスチックが放出されており、現在のままでは繊維の生産量は2050年までに3倍に増えると予測されています。

さらに、ファストファッションは「使い捨て文化」を助長し、数回着ただけで服が捨てられることで、大量の繊維廃棄物が生まれています。捨てられた衣類の何百万トンもの量が埋め立て地に送られ、分解には何百年もかかり、有害な温室効果ガスや毒素が放出されるのです。

買う前に一度立ち止まって考えよう

「賢く買う」とは、「買わないこと」を選ぶことかもしれません。本当に必要なときだけ購入し、環境に配慮して作られたアイテムを選ぶことが、消費を減らす一番の方法です。手作業で少ない資源を使って衣類を作る地元の職人から購入するのも一つの方法。また、倫理的な製造を実践している企業を選ぶことで、長持ちする衣類を手に入れながら、労働者の権利や環境保護にも貢献できます。

あえて中古品を選ぶ

新しいものを買う前に、「誰かが大切に使っていたもの」を選んでみませんか?これは節約にもなります。地元のリサイクルショップを訪れたり、オンラインの地元マーケットでお得な商品を探すのも良い方法です。中古品を購入することで、地域経済を支えながら廃棄物を減らすことができます。

結婚式やお祭りなど、特別な日のための衣類も、購入するのではなく「レンタルする」という選択肢が広まりつつあります。

修理とアップサイクルで衣類を長く使う

アップサイクルとは、古くなったり着なくなった服を、新しくてスタイリッシュなアイテムへと生まれ変わらせること。衣類の修理やアップサイクルは、「流行を追い捨てる」のではなく、「今あるものを大切にする」姿勢につながります。これは、ファストファッションに伴う生産・廃棄による環境負荷を軽減する有効な方法です。破れた箇所や外れたボタン、壊れたファスナーなどは、自分で修理するか、地元の修理専門家に依頼することで、服の寿命を大きく延ばすことができます。

アップサイクルは、自分らしいファッションを表現できるだけでなく、衣類の廃棄を防ぐことにもつながります。アップサイクルされた1枚の服が、埋め立て地に送られるはずだった1枚を救うのです。

ゴミを減らすために、食べものを無駄にしない工夫を

世界では毎年およそ9億3,100万トンもの食べ物が廃棄されています。日本だけでも年間で約233万トンと推計されています。こうした食品廃棄物が埋め立て地に送られることで、温室効果ガスが発生し、気候変動の加速につながっています。以下のヒントを参考に、サステナブルな食生活を始めてみましょう。

食事を計画しよう

あらかじめ献立を立てて、必要なものだけを買うようにしましょう。行き当たりばったりで買い物するのではなく、作りたいレシピをリストアップし、それに必要な材料だけを購入するのがポイントです。また、食べる人数に合わせて適量を調理・提供することも大切です。

食生活を少しずつ見直そう

植物由来の食材を選ぶことで、水質汚染を減らすことができます。肉中心の食事に比べて、植物性の食事は温室効果ガスの排出量が低いのが特徴。すべてを変える必要はなく、少しの変化でも効果はあります!例えば、肉を使わない1食で約500リットル(133ガロン)の水を節約できます。週に1度「お肉なし日」を取り入れたり、植物性の料理を家族や友人と楽しんでみましょう。

また、炭素排出量の少ない食材を選ぶだけでも違いがあります。牛肉の代わりにバイソンや鶏肉を選んだり、牛乳の代わりに植物性ミルクを使うだけで、二酸化炭素の排出量を大幅に削減できます。肉や魚を選ぶときは、再生型農業や持続可能な養殖を実践している生産者のものを選びましょう。

食材の保存と再活用を工夫しよう

余分に購入・調理してしまった場合は、冷凍保存したり、ご近所におすそ分けするのもおすすめ。冷凍食品は忙しい日の強い味方になります。野菜が余ったら、干したりピクルスにしたりして長期保存する方法も。果物はピューレやジャムにアレンジしてみるのも楽しいですよ。野菜の皮や切れ端は冷凍保存して、スープや煮込み料理に使える美味しい自家製だしに活用しましょう。

日常のゴミの話題が、周囲にエコな行動を広げ、地球を守る大きな一歩になります。

ゴミを減らす会話が、地球を救うきっかけに

ゴミの話で地球を救おう!

日常のちょっとした「ゴミトーク」が、実は地球にとって大きな転機になるかもしれません。私たちが普段の生活で排出している二酸化炭素や、日々の習慣が与える影響について話すことで、個人だけでなく、地域や社会全体の視点から「地球にやさしくする方法」が見えてきます。こうした小さな気づきや行動を友人や家族とシェアすることで、周りの人の意識を変えるきっかけとなり、やがてはコミュニティ全体の大きな変化につながっていくのです。

【ハミングが届けるポジティブニュース】 今日も、誰かの優しさが世界を救っている──クレーン運転手が見せた奇跡の救出劇と心温まる贈り物

(left) courtesy photo (right) Glen with his new shed – credit, Bucket List Wishes Charity

毎日忙しく過ぎていく日常の中で、ふと「人のやさしさって、このめちゃくちゃ自分のことだけで忙しい時代にまだ存在するのかしら」なんて思うこと、ありませんか?

そう感じたときにこそ知ってほしい、世界のどこかで本当に起きた「心があたたかくなる」物語をご紹介します。

「今日一日をがんばろう!」そんな前向きな気持ちになれるお話です。

2023年の終わり頃、イギリスの街・レディングで、ある建設現場が火災に見舞われました。煙と風が渦巻く中、逃げ場を失い高層ビルの外側に取り残された作業員──その命を救ったのは、クレーン運転手のグレン・エドワーズさん(66歳)でした。

彼が操作していたクレーンのバスケット(人を乗せてビルの外壁を作業できるかご)を、視界がほとんど見えない状況で的確に操作し、命がけで作業員を救出したのです。バスケットが無事近くに届き、作業員が乗り込んだとき、そこには火と煙、有毒ガスの混ざる過酷な状況が広がっていました。

グレンさんのこの勇気ある行動はニュースとなり、地元では「本物のヒーロー」として語り継がれています。

そんな彼のもとに、ある日、意外な知らせが届きます。彼の勇気ある行動を知った慈善団体から、「あなたの夢を一つ叶えさせてほしい」と申し出があったのです。

この記事もチェック ▶ 【ハミングが届けるポジティブニュース】ミサイルが音楽に変わるなんて。世界にはまだ、優しさと希望がある

この団体は、人生の終わりが見えてきた人たちの「やりたいことリスト」を叶える活動をしている団体なのです。実は、グレンさんは末期がんの診断を受けていたのです。彼はがんの治療をしていましたが再発し、現在は脊髄への転移もあるとのこと。

命がけで他人を救ったその日に、グレンさん自身もがんと闘っていたのです。

でも、グレンさんが団体にお願いしたのは豪華な旅や高価な品ではありませんでした。

「引っ越したばかりの家に新しい床材がほしい」

「庭に物置を置きたい」

それだけでした。「必要なことを叶えてくれれば十分」──彼のその謙虚さに、団体スタッフたちも心を打たれました。

最終的に団体は、床と物置の設置だけでなく、新しいキッチン家電一式や寝具を購入するためのギフト券、さらには釣り旅行までプレゼント。

テレビの取材に対して、グレンさんは火災についてこう語っています。

「煙が本当にひどくて、ほとんど作業員さんの姿は見えなかった。でも、彼には8歳と13歳の娘さんがいるって聞いていたんだ。後日、その子たちから心に響く手紙をもらったんだ。読むだけで涙が出るような内容だったよ」

自分も誰かのために、ちょっとだけやさしくなれるかも

誰かの命を救い、自分の病については語らず、ただ必要なものを求めただけの彼。そんなグレンさんの姿は、「本当の強さ」と「やさしさ」の意味を私たちに教えてくれます。

日々の暮らしの中で、ふと疲れを感じたり、誰かにやさしくする余裕がなくなったりすることもありますよね。でも、世界のどこかで起きているこうした物語を知ると、「自分も誰かのために、ちょっとだけやさしくなれるかも」と思えてきませんか?

小さな親切や思いやりが、こんなにも大きな希望を生む──

今日も一日、私たちらしく、やさしさを忘れずに過ごしてみましょう。

家を整えると、心も整う。おすすめの収納グッズをご紹介

整理整頓は単なる「片づけ」ではなく、心と時間の余白を生む行為。自然素材やエコ設計の道具を使い、より丁寧で地球にもやさしい暮らしへ踏み出しましょう。

整理のコツ3ステップ

- 視覚化する

収納スペースを見える化することで、必要な「あるもの」「要らないもの」が明確になります。 - 手に取りやすくする

良く使うものは取り出しやすく、戻しやすい場所・仕組みを作ることが継続の鍵。 - 心地よさを基準に

美しく機能的で、使っていて「気持ちいい」と感じることが続けられるコツです。

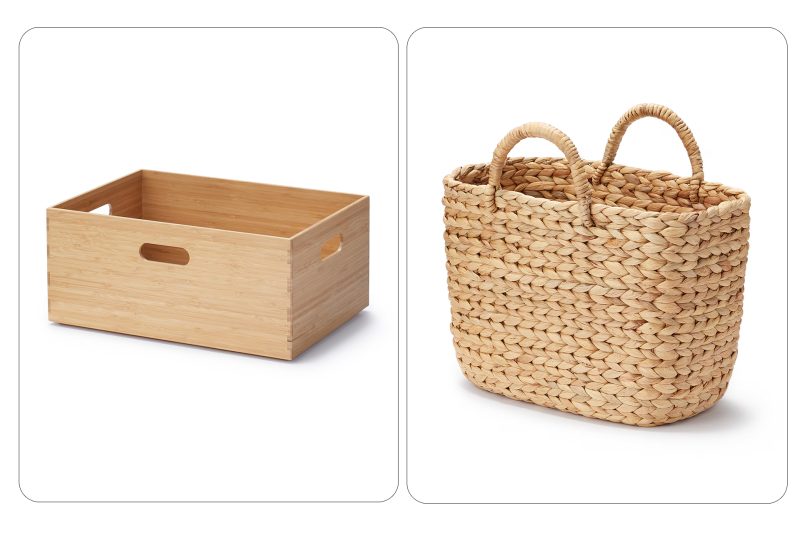

おすすめ収納グッズと注目の製品

1. 無印良品 (Muji)

素材:竹、ラタン、再生プラなど環境配慮素材

特徴:ミニマル&機能的で長く使えるデザイン。紙やプラ包装の削減にも注力

おすすめ:Muji スタッカブル竹収納ボックス — Medium、ウォーターヒヤシンス

2. Yamazaki Home(山崎実業)

素材:竹、スチール、抗菌塗装

特徴:小スペース対応のスマート設計と機能優先のミニマリズム

おすすめ:竹×スチール収納バスケット、ペン + デスクオーガナイザー

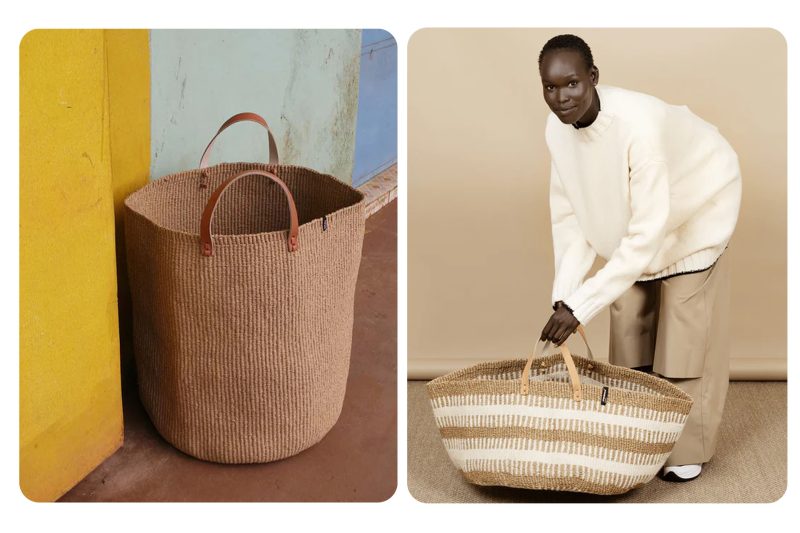

3. Mifuko

素材:ケニアの天然素材による手編み

特徴:アフリカの職人支援と伝統技術継承に貢献

おすすめ:キオンドマーケットバスケット、パンバ フロアバスケット

4. Ifuji

素材:国産桜材を使用したハンドクラフト製品

特徴:一生モノの収納箱を手作りで提供

おすすめ:OVAL BOX、RINKA OVAL PLATE

5. Bags By The Ocean

https://www.bagsbytheocean.com/

素材:再生ペットボトル由来のファブリック

特徴:壁面収納に適したハンギング型オーガナイザー

6. Savor

素材:再生ファブリック

特徴:書類整理・小物収納に特化し、アップサイクル素材活用

おすすめ:書類収納ケース、整理ボックス

環境にも自分にも優しい素材と機能性を備えた収納ツールなら、「片づける」ことが安心で楽しい習慣になります。まずは一つ、お気に入りから試してみてくださいね。

仕事を失ったとき、自分や大切な人を支える方法

昨年11月、パートタイムの仕事を解雇されました。その後の数週間はとても辛い時期でしたが、友人や大切な人たちが変わらずにそばにいてくれたことに、本当に救われました。

ただ、仕事を失った直後、まわりの反応は必ずしも自分が思い描いていたものではありませんでした。何かしらの慰めの言葉をかけてくれると思っていた人たちの多くが、逆にその話題を避けるように、他の話をしたり、連絡を控えたりすることがありました。

最初はそうした沈黙に傷つきましたが、今となってはその気持ちもよくわかります。自分も同じ立場だったら、どんなふうに寄り添えばいいのか迷ってしまうと思うからです。

この経験を通して、私は自分自身をどう支えるか、そして仕事を失った大切な人をどう支えるかについて、まさに「実践で学ぶ」時間を過ごしました。ここで得た学びが、今困っているあなたや、将来同じような立場になる誰かの力になれば嬉しいです。

関連記事 | 手放しの法則の本当の効果とは|執着や願いを手放した先に現れる未来

仕事を失った大切な人を、どう支えればいい?

まずは、「どうすればいいか」から考えてみましょう。

大切なのは、あなたがその人について何を知っているかを思い出すこと。たとえば私自身は、人に気持ちを話して「つらかったね」と優しい言葉をかけてもらったり、ぎゅっとハグしてもらったりすることで大きな安心感を得るタイプです。もしあなたの友人や家族が同じようなタイプなら、最初に必要なのは、そっと寄り添って話を聞いたり、「大丈夫だよ」と言ってあげたりすることかもしれません。

反対に、1人で静かに気持ちを整理するのが好きなタイプの人なら、「いつでも話を聞くよ」と伝えるだけで、無理に話をさせたりしないことの方が助けになるでしょう。

セラピストのアーロン・ギルバート氏は、こう語っています。

「最も大切なことは、大切な人のそばにいてあげることです。とてもシンプルですが、実際にはとても難しいことでもあります。誰しも、目の前の問題を解決したくなってしまうものですが、まずは落ち着いて、アドバイスではなく“ただ聞くこと”を意識してみてください。」

仕事を失うと、自尊心が大きく揺らぎます

どんな理由であれ、本人は「自分はどこかで間違った選択をしてしまったのでは」と感じたり、「自分の価値が認められていないのでは」と思いがちです。私自身も、まさにそうでした。

キャリアコーチのジャネル・アブラハム氏はこう言います。

「感情面では、仕事を失う前と変わらずその人は“価値ある存在だ”ということを、何度でも思い出させてあげることが大切です。失業したことは、その人の内面の欠陥ではありません」

そして、最初のショックが落ち着いてきたタイミングで、あなたの「実務的なサポート」がとても力になります。

アブラハム氏によれば、こんなことが役立つそうです:

- 履歴書やLinkedInのプロフィールを一緒に見直す(本人が希望した場合)

- 自分のネットワークで役に立ちそうな人を紹介する

- 求人情報を送るのは、本人が「欲しい」と言ったときだけ(それ以外はプレッシャーになる場合も)

- コーヒーをごちそうしたり、仕事とは関係のない気晴らしに誘って「あなたは仕事だけじゃない」と思い出させてあげる

こうしたサポートが、大切な人の再出発の力になるはずです。

次に、「何を言えばいいか」について:

相手に悪気はなかったのだと思いますが、私が仕事を失ったことにまったく触れず、話題を避ける人たちに対して、当時とても傷ついたのを覚えています。私はむしろ、少しでも話したかったんです。もちろん、何時間も語りたいわけではありませんでしたが、それは間違いなく私の人生で“今、起きていること”でした。だからこそ、その話題を避けられると、「私のことに興味がないのかな」と感じてしまいました。

「周囲の人が仕事を失った大切な人の話題に触れないのは、本人の気持ちを守ろうとしたり、気を紛らわせてあげようとしたりする意図からですが、実際には“苦しいときに寄り添ってくれる存在であること”こそが、一番の支えになります」と、セラピストのギルバート氏は言います。

「本人が話したいかどうかを尊重し、どちらであっても『自分はあなたの味方でいるよ』と伝えることが、真の“そばにいる”という姿勢です。」

ギルバート氏とアブラハミ氏によると、以下のような声かけが有効です:

- 「こんな状況になって、本当に辛いよね。話したかったら、いつでも聞くよ。もちろん、他の話でも全然OKだよ」

- 「すごく大変な時期だよね。もし気持ちを吐き出したくなったら、私は聞く準備ができてるよ」

- 「何か必要なことがあれば、何でも言ってね」

※ギルバート氏は、より具体的な提案をするのも効果的だと言います

例:「明日、夕食を持っていこうか?」「週末、一緒にハイキングに行かない?」「少し休めるように、お子さん見てるよ」など - 「今回のことがあなた自身を決めるものではないよ」

反対に、アブラハミ氏は次のような言葉は避けるべきだとアドバイスしています:

- 「すべてのことには意味があるんだよ」

- 「すぐに次が見つかるって!」

- 「〇〇に応募してみた?」

- 「△△の会社から返事きた?」

たとえ励ますつもりでも、無意識にプレッシャーをかけてしまう可能性があるので注意が必要です。

仕事を失ったあと、自分をどう支えるか?

仕事を失うことは、非常に孤独な体験です。たしかに、友人やパートナー、家族は私のそばにいてくれましたが、LinkedInのフィードをうなだれながら眺めている間、ずっと手を握ってくれるわけではありません(それができたら嬉しいですが)。どんなにつらい経験でも、すべての瞬間にそばにいるのは自分自身。だからこそ、自分をきちんとケアする必要がありました。

正直に言うと、ほとんどの時間はLinkedInを閉じてNetflixを開いたり、PCから離れてホリデーショッピングに出かけたりしていました。専門家の推奨とは言えませんが、それでも少しずつ気持ちが回復していったのです。

キャリアコーチのアブラハミ氏はこう語ります:

「この時期のセルフケアは、甘えではなく“安定・自己への思いやり・回復力”のためのもの。感情を整理し、自信を取り戻し、前に進むための明確さを取り戻す助けになります。これがないと、不安から動きすぎて燃え尽きてしまう可能性があります」

セラピストのギルバート氏もこう付け加えます:

「セルフケアをするかしないかで、仕事を失った体験を乗り越えられるか、それに押しつぶされるかが分かれると言っても過言ではありません」

私たちは、睡眠不足の翌日に気持ちが沈んだり無性に甘いものが欲しくなったりするのをよく知っています。困難な時期こそ、健康的な習慣はさらに重要になります。そうした土台があってこそ、感情を整理し、仕事探しをする準備が整うのです。

ギルバート氏は、睡眠・食事・運動の大切さに加えて、「自分が何を必要としているかを知ること」が鍵だと話します。

「夜にゆったりとお風呂に浸かることかもしれないし、森の中を歩くこと、日記をつけること、あるいは全く違うことかもしれません。『今、この瞬間の私は何を必要としている?』と自分に問いかけてみてください」

そして、その答えが見つかったら——それを実行しましょう。

またアブラハミ氏は、「神経系の安定化」を、失業後の回復への第一歩と位置づけています。その一環として、LinkedInの利用時間に境界線を設けることも含まれています。

解決モード”に入るのではなく、「前職で何を学び、これから何を望んでいるのか」をじっくり考える時間を取ることが大切です。日記を書いたり、コーチングを受けたり、信頼できる友人と話すことが助けになります。

そして最後に必要なのが「自己肯定」。

「あなたの価値は肩書きで決まるものではありません」とアブラハミ氏は強調します。

「もし友人が同じ状況だったら、どんな言葉をかけるか?それと同じように、自分に優しく語りかけてください。あなたにはスキルも価値もあり、これは一時的な“季節”であって、あなたという人を定義するものではありません。」

ガーデニングの効果を深掘りしてみよう

自分で野菜を育てることは、決して新しいアイデアではありません。古代の人々にとって、栄養価の高い食料を安定して確保するためには、家庭菜園が欠かせない存在でした。

時代によって、家庭菜園の必要性は変化してきました。近年では、スーパーで安く簡単に食料が手に入るにもかかわらず、ガーデニングの人気が再び高まっています。

ある調査によると、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの最中にはガーデニングへの関心が高まりました。多くの人が自宅で過ごす時間が増え、自然とのつながりやストレスの軽減、食料の確保手段としてガーデニングに注目したのです。

私自身、10年間にわたり、自宅で広い菜園と花壇を手入れしてきました。手間はかかりますが、その分、植物が育っていく様子を見守るのはとてもやりがいのある経験です。

ここでは、私が実感してきた「土に触れること」のさまざまなメリットをご紹介します。

関連記事 | 【初心者向け】ガーデニング入門|何から始めれば良い?

ガーデニング効果で全身運動

一日ガーデニングをすると、全身を使った良い運動になります。草むしりをしながらスクワットやランジのような動きが自然にでき、土や肥料の袋を運ぶことで大きな筋肉群も鍛えられます。耕したり、芝刈り機を使ったりする作業はかなり体力を使います。

ジムでのトレーニングに匹敵するカロリーを消費することも。ガーデニングに不慣れな方は、翌日に筋肉痛を感じるかもしれません。バランス感覚、筋力、柔軟性も高められます。

身体を動かすのが難しい方でも、道具やアイデア次第で無理なく楽しめます。腰に負担があるなら、小さな椅子や高床式の花壇、軽量の鉢や小さな土袋を使うのがおすすめです。

ガーデニング効果で自然と食生活が整う理由

自分で育てた野菜や果物を食べることで、より健康的な食習慣が身につきます。ガーデニングをしている人は、バランスの取れた食生活を意識する傾向が強く、我が家でも、自家製のコーンやポテト、サルサを一年中楽しんでいます。

野菜それぞれに異なる栄養効果があります。ピーマンは抗炎症作用のあるカプサイシンを含み、心臓病予防に効果が。トマトにはビタミンCとカリウム、前立腺がんリスクを下げるリコピンが含まれています。サツマイモは老化予防に役立つβカロテンが豊富。ほうれん草は免疫力を高め、ブロッコリーは細胞を守ります。

自然とつながる毎日とガーデニング効果

屋外で過ごす時間は、身体と心の健康を高めます。外に出ることで深い呼吸が促され、肺の浄化、消化促進、免疫力向上、血中酸素の増加につながります。

また、自然の中にいることで心拍数や筋肉の緊張が緩和され、日光を浴びることで血圧の低下やビタミンDの生成も期待できます。

ガーデニング効果でストレスにサヨナラ

運動全般と同様に、ガーデニングもストレス軽減に効果があります。植物を育て、収穫し、誰かと分け合うプロセスは非常に満足感を与えてくれます。

水やりや草取りといった日課が、心のリズムを整え、心を落ち着けてくれることもあります。私自身、1日の仕事を終えたあと、1時間ほど庭仕事をするのが日課になっています。雑草を抜くことが、思考を整理する時間にもなっています。

土からはじまるガーデニング効果とご近所の輪

ガーデニングは人との交流を育む活動でもあります。ガーデニング好きの人たちは知識や苗を惜しみなく分け合う傾向があり、地域のガーデニング経験者は、初心者へのアドバイスもしてくれます。市民農園では、異なる背景を持つ人々が一つの目標に向かって協力し、自然とつながりが生まれます。

私にとって最も大きなガーデニングの恩恵は、こうした「つながり」でした。春には友人や近所の人と計画を立て、夏には収穫した野菜を交換し、秋にはサルサパーティーで収穫を楽しみます。

ガーデニングを始めるための3つのコツ

- 小さく始めること

最初から広いスペースに挑戦するより、小さな区画からスタートしましょう。無理をするとかえってストレスになりかねません。 -

仲間を見つけること

ガーデニング仲間と知識や経験を共有すると、楽しさが倍増します。 -

適した植物を選ぶこと

地域の気候や環境に合った植物を選ぶことで、成功率が上がり、挫折感を避けることができます。地域の園芸センターや経験者に相談するのもおすすめです。

ガーデニングは、心と体の健康、そして人とのつながりを豊かにしてくれる、素晴らしい習慣です。ほんの小さな一歩から、あなたの暮らしを変える大きなきっかけになるかもしれません。

【ハミングが届けるポジティブニュース】 正直者がもらったごほうび──14歳の少年が拾った財布に込めた優しさと、思いがけない贈り物

朝の支度、子どものお弁当、仕事の準備──忙しさに追われる日々のなかで、ふと立ち止まって思うことはありませんか?

「ちゃんと正直に生きるって、報われるんだろうか?」

目の前の選択が自分の得にならないとき、やさしさや誠実さを貫くのはけっこう難しいもの。

けれど──

誰かのために選んだ「正直」が、人生に思いがけないミラクルを連れてくることもあるんです。今日は、そんな「まっすぐな心が起こした、ちょっと信じられないような素敵な出来事」を、アメリカ・アリゾナ州からお届けします。

2025年5月2日、アリゾナ州チャンドラーの町を、自転車で走っていた14歳の少年、コーディ君。

ふと路上に目をやると、そこに落ちていたのはお財布。中には300ドル(約4万4千円)もの現金とクレジットカード、身分証が入っていました。

ちょうどコーディ君は「電動バイク」を買うためにお金をコツコツ貯めていた最中。それでも彼は、財布の中身に心を動かされることなく、迷うこともなく、すぐにある行動をとりました。

財布に入っていた身分証をスマートフォンで撮影し、それを母親に送ったのです。

「誰かきっと、すごく困ってると思う。だから、すぐに返したほうがいいと思った」

そう語るコーディ君。数年前に父親が財布をなくしたときのことが頭に浮かび、「あのとき、どんなに大変だったか覚えてる。財布って、その人の生活そのものだよね」と振り返ります。

その言葉には、彼のまっすぐな心と想像力がにじみ出ています。

母親のキャリーさんは、息子の行動に心を動かされ、地元のFacebookグループにその出来事を投稿。「うちの息子、ついに「グッドサマリタン(親切な市民)」デビューよ」と。

その投稿が多くの人の目にとまり、感動と称賛の声が集まる中、ある一人の「見知らぬ誰か」が動き出します。

彼は「こんなにも正直で優しい少年がいたなんて」と深く感銘を受け、自分の3,500ドル(約51万円)を使って、コーディ君が欲しかった電動バイクをプレゼントしようと決めたのです。彼はキャリーさんに連絡をとり、「そのバイク、どこで売ってるいのかリンクを教えて」とひとこと。

そして、まもなくコーディ君の元にやってきたのは、つややかな黒いボディがまぶしい、ピカピカの電動バイク。

しかも、そのブランド名がまた奇跡のようで……「インテグリティ・Eバイク」。

そう、「インテグリティ(誠実さ)」を名に持つ会社が作った自転車だったのです。

コーディ君は、今、毎日のように大好きな自転車にまたがって、暑いアリゾナの通りを風のように走っています。

何も見返りを期待せず、ただ「誰かのために」と思ってとった正直な行動。それがめぐりめぐって、彼に最高のプレゼントとなって返ってきたのでした。

世の中にはまだ、ちゃんと「やさしさ」や「誠実さ」が通じる場所がある。そんなことを、コーディ君の小さな勇気が私たちに教えてくれます。

親としても、こんなふうに育ってくれたら…と、少し胸が熱くなりますよね。

目の前にある「ちょっとした選択」に、私たちは毎日、たくさん出会っています。

見て見ぬふりをすることもできるし、少し遠回りでも誰かのためを思って行動することもできます。

その選択の積み重ねが、人生の景色を変えていくのかもしれません。

今日も、自分らしく。ほんの少し、誰かにやさしくできたら、それはもう十分に素敵なこと。

そう思わせてくれる物語でした。

Arizona Teen Returns Lost Wallet Containing $300, Receives Electric Bike He Had Been Saving for

初心者のためのワークアウトガイド

さまざまな種類の運動と、それらを週のルーティンにどう組み込むかを理解することで、運動を始めやすくなります。フィットネスクラスに参加したり、短時間のミニワークアウトを取り入れたりすることで、運動を習慣にすることもできます。

定期的な運動は、健康を維持するためにとても重要な役割を果たします。

短期的には、運動は気分やメンタルヘルス、睡眠の質を改善し、ホルモンバランスの管理にも役立ちます。

長期的には、健康的な体重や筋肉量を維持したり、慢性的な病気のリスクを減らしたりするなど、多くのメリットがあります。

もし「運動を始めたいけど、何から始めればいいのかわからない」と感じているなら、このガイドがおすすめです。ここでは、運動の種類と続けるコツについて詳しくご紹介します。

よくある運動の種類

以下のようなさまざまな運動があります:

- 有酸素運動

心拍数や呼吸数を上げる継続的な動きが特徴です。例:水泳、ランニング、ダンスなど。

- 筋力トレーニング

筋肉のパワーや太さ、強さを高めることを目的としています。例:レジスタンストレーニング、プライオメトリクス、ウエイトリフティング、短距離ダッシュなど。

- カリステニクス(自重トレーニング)

器具を使わず、主に自分の体重で大きな筋肉を動かす運動。中程度の有酸素運動ペースで行われます。例:ランジ、状態起こし、腕立て伏せ、懸垂など。

- HIIT(高強度インターバルトレーニング)

高強度の運動と低強度の運動または休憩を交互に繰り返すトレーニング。

- ブートキャンプ

有酸素運動と筋トレを組み合わせた、高強度で時間ベースのサーキットトレーニング。

- バランス・安定性トレーニング

筋肉の強化と身体のバランス感覚を高めることを目的とした運動。例:ピラティス、太極拳、片足でのエクササイズ、体幹トレーニングなど。

- 柔軟性トレーニング

筋肉の回復、可動域の維持、ケガの予防に効果があります。例:ヨガ、ストレッチなど。

これらの運動は、単独でも、組み合わせて行ってもOK。

大切なのは、自分に合った方法で、楽しく続けられることです。

始めるためのステップ

新しい運動習慣を始める前に、いくつか大切なポイントを押さえておきましょう。

1. 健康状態をチェックする

運動を始める前には、医師に相談し、健康診断を受けることが大切です。

特に、これまであまり激しい運動をしてこなかった方にとっては、事前の確認が非常に重要です。

早めの健康チェックにより、運動中のケガや体調悪化のリスクを未然に防ぐことができます。

また、自分の体力や健康状態に合わせた運動プランを立てやすくなり、必要に応じてトレーナーと連携する際の参考にもなります。

2. 計画を立てて、現実的な目標を設定する

運動を習慣化しようと決めたら、達成可能なステップと目標を含んだプランを立てましょう。

例えば、「5kmを完走したい」という目標があるなら、まずは短い距離から始めて、徐々に距離を伸ばしていくのが効果的です。

小さな達成を積み重ねることで、成功体験がモチベーションにつながり、継続しやすくなります。

3. 運動を「習慣」にする

運動を続けるために最も大切なのは、楽しみながら続けられるルーティンをつくることです。

研究によると、以下のような場合、運動習慣が長続きしやすいとされています:

楽しさを感じられる

体や心への効果を実感できる

習慣化して、定期的に実行している

新しい習慣を作るのは簡単ではありません。特に、今のライフスタイルから大きく変えようとするとハードルが高く感じられることも。

また、「運動する時間がない」と感じている方も多いはずです。

そんなときは、1日のスケジュールを見直して、30分程度の運動時間を組み込めそうなタイミングを探してみましょう。

たとえば、「朝一番」「昼休み」「仕事終わり」などが一般的な運動時間としておすすめです。

もし30分まとめて時間が取れない場合は、「10分のミニワークアウトを1日3回」でもOK!

自分にとって無理のないタイミングで運動を習慣化することで、継続しやすくなります。

一番大切なのは、“あなたに合った方法”を見つけることです。

1週間のサンプル運動プログラム

こちらは器具不要・1日30〜45分で完了する、初心者にも取り組みやすい1週間の運動プログラムです。

ご自身の体力レベルに応じて、強度を調整することも可能です。

月曜日: 40分間の中強度ジョギング、または早歩き

火曜日: 休息日

水曜日: まず10分間、テンポよく歩きます。 その後、以下の2つのサーキットを行いましょう。各サーキットは1分休憩を挟みながら3セット行います(種目間の休憩はなし)。

最後に軽くストレッチを。

サーキット1(3セット)

片足ずつ10回のランジ(交互に)

腕立て伏せ 10回

上体起こし 10回

サーキット2(3セット)

椅子を使ったディップス 10回

ジャンピングジャック 10回

ヒップリフト(お尻上げ)10回

木曜日:休息日

金曜日:30分間のサイクリング または 中強度のジョギング

土曜日: 水曜日と同じ筋トレサーキット、または別の自重トレーニングを実施

日曜日: 40分間のゆったりとした長めのウォーキング

このプログラムは、特別な道具がなくてもできるように設計されており、運動習慣を始める第一歩としておすすめです。

オフィスでも活躍する!サステナブルなファッションブランド8選

働き方が多様化している今、自分らしく心地よい服で働きたいと感じる方も増えてきています。そんな中で注目されているのが、環境や人に配慮した「サステナブルファッション」。今回は、オフィスでもしっかり映えるスタイリッシュでエシカルなブランドを10つご紹介します。

1. EILEEN FISHER(アイリーン・フィッシャー)|アメリカ

シンプルで洗練されたデザインが魅力。オーガニック素材や再生繊維を使用し、リサイクルプログラムも展開。長く着られる上質なアイテムが揃っています。

おすすめ:ゆったりとしたシルクブラウスや、シンプルなウールパンツ

2. Sézane(セザンヌ)|フランス

洗練されたパリ風スタイルが人気。B Corp認証を取得し、環境にも配慮した製造工程が魅力です。エレガントでフェミニンなデザインが豊富。

おすすめ:刺繍ブラウス、タック入りのスラックス

3. ASKET(アスケット)|スウェーデン

ミニマリストにおすすめのブランド。無駄を削ぎ落としたシンプルなデザインと、完全なトレーサビリティが特徴です。価格も透明性あり。

おすすめ:ベーシックな白シャツ、ウールニット

4. The Curated(ザ・キュレイテッド)|ノルウェー/シンガポール拠点

高品質で長く愛せるアイテムを少量生産で展開。オフィスでも映える洗練されたコートや上品なニットが揃っています。

おすすめ:カシミアコート、フィット感のあるリブニット

5. Baukjen(バウキェン)|イギリス

B Corp認証を持つサステナブルブランドで、エレガントかつ実用的なスタイルを展開。オフィスから日常までシームレスに使えるアイテム多数。

6. Reformation(リフォメーション)|アメリカ

https://www.thereformation.com/

LA発の人気ブランド。環境負荷の少ない素材や廃棄布を再利用し、エネルギー効率の高い工場で生産。トレンド感がありつつ、きちんと感のあるデザインが特徴で、セレブにもファン多数。

おすすめ:リラックス感があるドレス、ミディ丈スカート

7. Kowtow(カウタウ)|ニュージーランド

https://us.kowtowclothing.com/

GOTS認証オーガニックコットンのみを使用し、全ての製造過程が倫理的であることを徹底。フェアトレードの先駆け的存在。

おすすめ:クリーンなシャツワンピース、水玉スカート

8. ÉTICA(エティカ)|アメリカ

https://eticadenim.com/

LA発のデニムブランドで、サステナブルな素材とエシカルな労働環境のもとで製作。定番のデニムスタイルを、環境に優しくアップデートしています。

おすすめ:ブラックやネイビーのスリムデニム、シャツと合わせてカジュアルに

サステナブル=地味、というイメージはもう古い! 今ではデザイン性と機能性、そしてエシカルな価値観がすべて両立したブランドが続々登場しています。オフィスでも活躍するサステナブルなアイテムを選ぶことで、自分にも地球にも優しい選択ができます。

お気に入りの一着を見つけて、心地よい毎日を過ごしてみませんか?

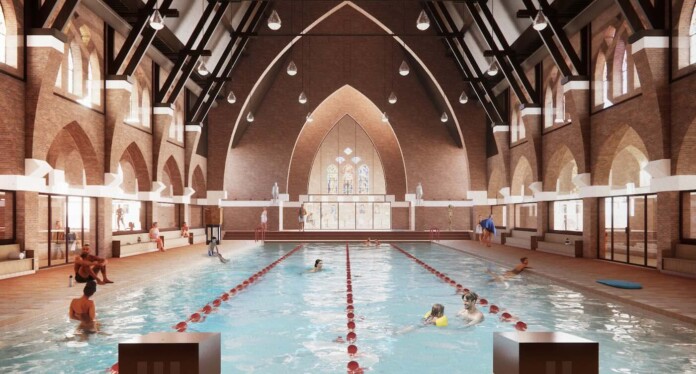

【ハミングが届けるポジティブニュース】オランダの教会がプールに変身!100年の時を経て、笑顔あふれる場所へ

ハミングが届ける今回のポジティブニュースは、オランダからです!

オランダ南部の都市ヘールレンにある、築100年以上の美しい教会「聖フランシス教会」。その重厚な外観と、色とりどりのステンドグラスに包まれた神聖な空間が、なんと「スイミングプール」として生まれ変わることになりました。

その名も「Holy Water(神聖なる水)」。

ユニークなこのプロジェクトは、2023年に礼拝が終了し、空き家となっていた教会を、新しい形で地域に開かれた場へと再生する取り組みです。

教会で泳ぐ!?古き良きと、新しい楽しさの融合

プールとして生まれ変わった教会は、ただの泳ぐ場所ではありません。

ガラスの壁で仕切られたプール空間を囲むように、礼拝堂時代のベンチが再利用されていて、片側はスイマーの休憩用のベンチに、もう片側は観客が使えるバー風のテーブルになっているのです。昔の説教台は、今度はライフガードの見張り台に。教会の記憶が、あちこちで新しい命を得ています。

さらに目を引くのが、水深を自由に調整できる「可動式の床」。

子ども用の浅いプールから、大人向けの本格的な水泳コースまで対応でき、さらには床を完全に上げてしまえば、平らなホールに早変わり。文化イベントや地域の集まりにも使える、多目的な空間になるのです。

なかでも圧巻なのが、薄く水を張った状態。

教会の荘厳な天井やステンドグラスが水面に映り、まるで水の上を歩いているような幻想的な体験ができるのだとか……!

「社会とつながる場所」に、もう一度

プロジェクトの中心人物である建築家ウィニー・マースさんはこう語ります。

「教会の空き家が増えている今、もう一度「人々が集まる場所」として活用する方法を考える必要があるんです。昔の教会がそうだったように、もう一度社会とつながる場所にするというのが、私たちの提案です」

たしかに、ステンドグラスを見上げながら背泳ぎなんて、なんとも贅沢。

朝の水泳教室や、放課後の子どもたちの憩いの場。さらには文化イベントやコンサートまで——教会という神聖な空間が、もっと日常に近づく。そんな未来が想像できます。

歴史を守りながら、やさしくアップデート

もちろん、歴史的建造物としての価値もしっかりと守られています。

天井の木組みやレンガの壁はそのままに、外側から断熱材を加えることでエネルギー効率を保ちつつ、内部の美しさもキープ。

プール空間と他のスペースを分けるガラスの壁は、湿気からステンドグラスや壁画を守るバリアの役割も担っています。照明も、昔の教会で使われていたランプを参考にデザインされていて、4列に並ぶランプがそのままスイミングレーンのガイドにもなっているという工夫っぷり!

また、プールの床や周囲には新しくモザイク模様の床が敷かれる予定で、地域のアーティストとともに、地元の壁画文化を取り入れたデザインに仕上げるそうです。

はじめの一歩は2027年

この教会から生まれたプール、実際に市民が泳げるようになるのは2027年の終わりごろ。

それまでには、設備面や構造面での細かな工事が続きますが、すでに市民の期待は高まっています。

誰もが一度は訪れてみたくなる、ちょっと不思議で、でもどこか心温まる水の教会。

「古き良き」を残しながら、今を生きる私たちの暮らしにそっと寄り添う場所として、世界中の注目を集めています。

今回はオランダから届いた、心がほっこりするニュースでした。

「新しい使い道」って、なんだか希望がある。そんな気持ちにさせてくれるプロジェクトです。

参考:

Extraordinary Reuse of Vacant Church: Transforming into a Public Swimming Pool in the Netherlands

【ハミングが届けるポジティブニュース】風がくれた、新しい暮らしのかたち:役目を終えた風力タービンが、小さなマイホームに変身!

今回は、「空のヒーロー」だった風力タービンが、地上で「第二の人生」を歩み始めた物語をお届けします。

100メートルの高みで風をつかまえていた彼らが、今度は人のぬくもりを包む小さな家となり、私たちに「ものの価値は使い方次第で変わる」と教えてくれました。

――さて、それでは風が運んできた新しい暮らしのかたちを、のぞいてみましょう。

小さな家に宿る、大きなアイデア

巨大タービンが、地上で温かな明かりをともす「小さな家」に生まれ変わりました。設計したのはオランダ・ロッテルダムの建築事務所 Superuse Studios。使ったのは、ブレード(羽根)を支えるナセルと呼ばれるパーツです。

長さ10メートル・幅3メートル・高さ3メートル――数字だけ聞くとコンパクトですが、実物は一般的なワンルームより少し広いほど。天井が高く、開放感もしっかり。さらに屋根も壁も厚い断熱材で覆われ、オランダの建築基準をクリアしています。

たっぷりの光――三方向に大窓を設け、日中は照明いらず。

本格キッチン――IHヒーター、ワークトップ、収納を備え、自炊派も満足。

快適フルバス――トイレ・洗面・シャワーを一体化し、換気窓で湿気知らず。

「余白」の楽しみ――内装を固定せず、壁紙や家具で自分らしく彩れる設計。

設計者ヨス・デ・クリーガー氏いわく、V80型ナセルは「住める広さ」と「陸送可能なサイズ」の絶妙なバランス。世界に約1万基ある同型タービンが寿命を迎えても、こうした再利用が進めば、エネルギー設備は役目を終えたあとも“第二の人生”を歩み続けられるのです。

「羽根」たちも負けていない

ナセルだけではありません。リサイクルが難しい炭素繊維製ブレードも、おしゃれに再デビュー中。

例えば、再生企業『ReBlade』が廃ブレードでEV充電ステーションの雨よけを製作予定。公共空間インフラとしては世界初と話題になっています。

また『BladeBridge』は13メートルのブレード2枚を橋桁に転用。洪水時にも強い5.5メートルの歩道橋が完成しました。

欧州だけで今後5年間に最大1万4,000枚が解体される見込みですが、クリエイティブな再利用が進めばゴミは資源へと変わります。

エネルギー企業が挑む「解体のその先」

今回ナセルを提供したのはスウェーデンの電力大手 『Vattenfall』。イノベーション担当トーマス・ヨルト氏はこう語ります。

「大型洋上風車が引退を迎える時代に入りました。役目を終えた機械をどう社会に還元するかを考えるのは、私たち人間の責任です」

現時点で量産計画はありませんが、ナセルを活用したい企業には無償提供する方針とのこと。安定供給が難しい部品だからこそ、地域やコミュニティ単位でオーダーメイドの住まいを作る──そんな未来図も描けそうです。

身近な「リユース」を、少しだけアップデート

私たちの手元にも、まだ使えるのに捨てられるものがたくさんあります。洋服をリメイクしたり、家具を修理して長く愛したり。風車のナセルやブレードはスケールこそ大きいものの、発想は同じ。「生まれ変わった姿を想像してみる」ことから始まります。

環境に優しいだけでなく、「これが元タービンなの?」と語れるユニークさも魅力。次に風力発電所のそばを通ったら、空高く回るブレードにちょっと手を振ってみてください。風が運ぶエネルギーは、いつか誰かの温かな暮らしを照らす家になるかもしれません。

住まい選びも“心地よさ”や“ストーリー”を大切にしたくなるもの。役割を終えた風車が第二の人生で届けてくれるのは、電気ではなく「希望の灯り」です。私たちもモノとの付き合い方を少し見直して、地球にも自分にも優しい毎日を紡いでいきませんか。

参照記事:https://www.positive.news/society/the-decommissioned-wind-turbine-that-became-a-tiny-home

【ハミングが届けるポジティブニュース】スイスの奇跡:かつて汚染された川が、ヨーロッパで最も美しい都市の遊泳スポットに!

「地球に優しい取り組みは、未来を確かに変えていく」——そんな希望に満ちたストーリーが、スイスから届きました。

不安や問題が絶えないように感じる現代。でも、そんな今だからこそ、世界のどこかで生まれている「静かで確かな前進」に目を向けてみませんか。ハミングでは、そんな「ポジティブなニュース」を大切に届けていきたいと考えています。

今日は、“汚染の川”が“真っ青な美しい川”に変わった、スイスの取り組みをご紹介します。

スイスでは過去数十年にわたり水質改善が行われてきました。その成果はまさに驚くべきもの。現在では、スイスの川や湖はヨーロッパでも指折りの「都市型スイミングスポット」として注目され、多くの人々が水辺でのひとときを楽しんでいます。

ただ、ここに至るまでの道のりは決して平坦ではありませんでした。

汚染と病気に苦しんだ1960年代

1960年代のスイスでは、水質汚染が深刻な社会問題でした。当時は下水処理への投資が少なく、多くの都市や村では生活排水がそのまま川や湖に流されていたのです。美しいはずのジュネーブ湖も、藻が一面に広がり、魚が浮かんで死んでいる——そんな光景が日常でした。

極めつけは、1963年に(スイス南部の村)ツェルマットで発生した腸チフスの集団感染。原因は未処理の下水が飲料水に混入したこと。複数の死者が出て、数百人が病気になりました。この悲劇がきっかけとなり、国を挙げた水質改善プロジェクトが始まったのです。

Soldiers arriving in Zermatt to help out with the typhoid epidemic in 1963. Photograph: Ullstein bild/Getty Images

未来のための投資と市民の声

それからというもの、スイス政府は巨額の資金を下水処理と水質保全に投入。1965年には、下水処理施設につながっている人口はわずか14%でしたが、今ではなんと98%の人々がきちんとした処理を受けた水環境に暮らしています。

「スイスの人々にとって、水の質はとても大切なものです」と語るのは、環境工学会社ホリンガーの廃水処理責任者ミヒャエル・マトル氏。「私たちは、スイスを流れる水を汚さないように細心の注意を払っています」。

現在、スイスは一人当たり年間191ユーロ(約3万円)を水質浄化に使っています。これは例えばイギリスの98ユーロと比べても、実に2倍近い額です。スイスは、国として「きれいな水」を守ることに本気であることがわかります。

「薬剤」まで除去する次世代の処理技術

2016年からは、人体から排出される薬剤(抗うつ剤、糖尿病治療薬や抗生物質など)による水質汚染にも注目が集まっています。これらは従来の下水処理では除去が難しいため、スイスでは「活性炭フィルター」を使った新技術が導入され、なんと80%もの薬剤を除去することが可能に。

この技術を支えているのは、まるで人間の胃腸のように「バクテリアの力」で水中の有機物を分解する高度な施設です。それでも、メディアで「永遠の化学物質」とも呼ばれるPFASなどは、依然として残ってしまうのが課題。そのためスイスは現在、こうした残留物質に対する法整備に取り組んでいます。

世界各国がスイスから学ぶ時代へ

こうしたスイスの取り組みは、隣国にも大きなインパクトを与えています。ヨーロッパ諸国は、スイスの先進技術と運用体制に注目しており、現在では10,000人以上が暮らす地域の下水処理施設に「薬剤除去」の義務化を検討中。スイスが実現した「きれいな水」のビジョンが、いまやヨーロッパ全体に広がろうとしています。

“水辺のある暮らし”が、未来を変える

そして今、スイスの川や湖では、春先の冷たい時期から人々が水辺で楽しむ風景が広がっています。通勤前のひと泳ぎ、家族連れの週末ピクニック、年配のご夫婦の水中ウォーキングなど、それぞれのスタイルで水辺の暮らしを楽しむ姿は、まさに「自然と共に生きるライフスタイル」のお手本です。

この変化は、ひとつの技術革新や政策だけで起きたわけではありません。住民の声、政治の意志、専門家の知恵、そして「未来のためにできることを今やろう」という市民の想いが、長い年月をかけて形になったといえるでしょう。

地球に優しい行動は、決して遠い話ではありません。スイスの川が教えてくれるのは、「環境の奇跡」は、今日から私たちにも始められる、ということだと感じます。

今回ご紹介したトピックは、小さな希望の光のようなもの。

世界にはまだまだ素敵な出来事がたくさんあるのだと、改めて感じさせてくれます。

これからもハミングは、そんな前向きなニュースを丁寧に拾い集めていきます。

参照記事:https://www.theguardian.com/environment/2025/mar/17/from-sewage-and-scum-to-swimming-in-blue-gold-how-switzerland-transformed-its-waterways-aoe?utm_term=67dfcda5f324cd8f0de1daab781f9366&utm_campaign=TheUpside&utm_source=esp&utm_medium=Email&CMP=upside_email

【ハミングが届けるポジティブニュース】ミサイルが音楽に変わるなんて。世界にはまだ、優しさと希望がある

最近、朝の支度をしながらニュースを聞くのが日課になっています。世界のトレンドや日本の動きを知っておきたいと思う反面、フジテレビの不祥事やトランプ氏の関税の話題など、心がざわざわするニュースが多く、「この先どうなるんだろう」と不安になることも。

私にも小さな子どもが二人いるので、将来を思うと胸が締めつけられるような気持ちになることもあります。

でも実は、そんな不安に埋もれてしまいそうな今だからこそ、そっと心に灯をともしてくれるような“希望のニュース”が世界にはたくさんあるんです。

ハミングでは、「ポジティブなニュース」をもっともっと届けたいと思っています。

それは、世界がちゃんと良い方向に進んでいる証かもしれないから。

今日は、“戦争の道具”を“平和の音”に変えた、ウクライナの音楽家の物語をご紹介します。

重たいテーマのように思えるかもしれませんが、きっと読んだあとに、やさしい気持ちになれるはずです。

戦争のミサイルが、「希望の楽器」に変わるまで

この話の主人公は、ウクライナの作曲家ロマン・フリホリウさん。

彼はある日、2022年に自分の国に落ちた未爆発のロシア製ミサイルを目にしました。普通なら「恐怖」や「怒り」の象徴ともいえるそのミサイルに、彼は別の意味を込めたのです。

なんと爆薬を取り除き、チェロのような弦楽器に作り変えてしまったんです。

独特の響きを持つその楽器は、「地獄の矢の声(Hell’s Arrow Voice)」「生まれざる者の歌(Song of the Unborn)」という、戦争の悲しみと再生をテーマにした曲を奏でるために生まれました。

「これは私にとって単なる楽器ではありません。この楽器は、ウクライナの人々が経験した恐怖を象徴しています。この楽器に織り込まれたストーリーと、私たちの苦しみが、この楽器を特別なものしているのです」と彼は語ります。

「痛み」も、「未来への祈り」も、音楽に込めて

この楽器は2024年の秋、イギリスで開かれたチャリティディナーで初めて演奏されました。

その場には、ウクライナからイギリスやアメリカに避難し、勉強を続けている若者たちの支援を願う人たちが集まっていました。

彼の演奏には、キエフのオーケストラ「カメラータ・キエフ」も参加し、会場は静かな感動に包まれたそうです。

「ウクライナの若者たちに教育の機会を与えるため、戦争の遺物を使っています」

「この楽器をいつか博物館に展示して、世界に“ウクライナは強い国で、残酷な歴史を乗り越えた”と伝えたいんです」

フリホリフさんのそんな言葉が、とても印象的です。

Blenheim Palace

子どもたちの未来のために、私たちにできること

この取り組みは、ウクライナの若者たちが将来、国を立て直す力になれるようにという願いから始まっています。

チャリティイベントを支えた「オックスブリッジ財団」の共同代表ヘレン・クラークさんはこう話します。

「今、この瞬間にも苦しんでいるウクライナの人々がいます。でもウクライナはこの紛争を克服するでしょう。私たちは、ウクライナの若者たちが、国の再建のために必要な支援を受けられるようにしたいんです」

戦争という重い現実を前にしても、人は立ち上がることができる。 そして誰かの力になりたいと思う気持ちは、ちゃんと世界に届いている。そんなことを、このニュースは静かに教えてくれると感じます。

小さな希望を見つける目を、私たちは持っている

ニュースに心を痛める日々が続いても、私たちには「いい話に目を向ける力」もあるはずです。そしてそれは、自分や家族、社会を大切に思うやさしい気持ちの表れだと思います。

今回ご紹介したような出来事は、世界が少しずつ良い方向へ進んでいるサインかもしれません。

これからもハミングでは、そんなポジティブなニュースをお届けしていきます。

「世界って、捨てたもんじゃないな」

そんなふうに思える瞬間が、きっと誰かの心を救うと信じて。

_________________________________________________________________________________

参照記事:https://www.bbc.com/news/articles/ckgmp1n982ko

https://www.positive.news/society/deadly-russian-rocket-is-transformed-into-musical-instrument-of-hope/

「モノを手放したら、人生が動き出した。」ミニマリストが実践する、モノ・コト・思考のシンプル化戦略とは【ミニマルなライフを発信するあさこさんインタビュー】

「ミニマルライフ」とは、本当に必要なモノだけを選び、身軽に暮らす生き方。探しモノの時間を減らしたり、家事が楽になったりするだけでなく、本当に大切なモノを見極める力が磨かれるなど、そのメリットは意外なほどたくさんあります。

そうはいっても、なかなかモノを捨てられない…そんな人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、ミニマルなくらしを実践しているあさこさんに、最初の一歩を踏み出すコツや、無理なく継続するための秘訣を教えてもらいました。モノを手放し、快適で豊かな生活を手に入れるヒントが満載です。

ーー あさこさんが、ミニマリストになったきっかけは?

子 育 て 中 に 自 分 が もっと心穏 や か に 暮 ら したと思 ったからです。産 後の子 育 て が つ らく、夫に怒りをぶつけたり、イライラして大 声 で 泣 き 叫 んだ りという時期がありました。子 育 て の 理 想 と 現 実があまりにも違い苦 しく、この状況を 変 え た かったと思ったことがきっかけですね。

ただ仕 事はすぐに変えることができないし 、どう した ら いい かわ から な かった時 に「ミ ニ マ リ スト」というワードを知りました。ミニマリストの人すっきりした部 屋 の 景 色や穏 や か に 過 ご して いる 雰 囲 気が、私の生活とギ ャ ップ が あり す ぎ て衝 撃 を 受 けました。私 も こんな 風 に 身 軽 に 穏 や か に 過 ご した いと思い、「モノ を 減 ら す」ことなら私にもでき るのではと思いました。

ミニマリストというワードが流行っていたこともありますが、引 っ 越 しを控 えていたという の も あります。ですから、片 付 け な き ゃ い け ないというタイミングでも あり ました。

ーーモノを 減 ら す こと の最 大 の メ リ ットは?

最 大 の メ リ ット は 、時間 と 心 に 余 裕 が 生まれることですね。

モノ を 減 ら す ことで暮 ら し の 中 の 無 駄 を 手 放 せ る こです。例えば、バ ス タ オ ルではなく、フ ェ イ ス タ オ ル で 十 分 だ とわ か れ ば、大きな バ ス タ オ ルを干 すス ペ ー ス も いらないですよね。ドラッグスト ア に 行 って あれ も これ もと選 んで いたシ ャ ンプ ーやリ ン ス は、今 は 全 身 シ ャ ンプ ーひとつで、買 い 物の負担も減りました。モノを 減 ら す こと で 暮 ら し の 無 駄 が なく なり、その 分 時間 も 生 み 出 さ れます。 シ ャ ンプ ー、 リ ン ス 両方をそろえることは自 分 の 中 で当 た り 前 だ った んです けど、そう いう当 た り 前 を 手 放 すことなんですね。こうやって 自 分 の 思 考 に 向 き 合 って 手 放すこと で、 や ら なく て も いい 家 事 が 見えてくるし、 不 必 要 に 自 分 を 責 めたり、あれもこれも完璧にや ら な き ゃという思 考 も、無 駄 だ ったと思 うん ですね。だから、 時間 も 心 も 余 裕 が 増 え た な と思 います。

ーー必 要 な モノ と 必 要 じゃない モノはどうやって見 分 けて いる んです か?

モノに 関 して は 過去 1 年 以 内 に 使 って いる、または1 年 以 内 に 使 う か という の が 基 準 ですね。 私 が 今までモノを 片 付 け ら れ な かった理由に、「いつ か 使 う か も」とと り あ え ず残 して 使 う かわ から ない モノをた く さん 抱 えて いたことがあります。収納場所はいつも パ ンパ ン で 、モノの 置 き 場 に 困 って いました。

ーー手紙や写 真など思い出の品はどうしていますか?

思 い 出 は大 事 な モノ なので ある 程 度 は残しています。例えば自 分 の 写 真なら、厳選して2センチくらいの小さなア ル バ ム 一冊に 収 めて残 しています。ただ、ミ ニ マ ル なくらしに慣れて、思 い 出 と 向 き 合 う と、「な く て も 大丈夫」だと気 づ いて 過去 の 手 紙や卒 業 ア ル バ ムは 手 放 しました。

ーー ミ ニ マ リ ストとしての生活を始 めて、ど んな 変 化 がありましたか?

子 育 て 中 で 「自 分 の 時間 が ない」と思 っていた んですが、ミ ニ マ リ スト にな って自 分 が 本当 に や り たい ことに 時間 を 使 える よう にな ったことが 一 番 の 変 化ですね。読 書や学 び、それからインスタグラムでの発 信 活 動など、楽 しめる時間を見つけるの が 難 しい と感じていた んです。でも、ミニマリストになり無 駄 を 減 ら して いく こと で 自 分のために 時間を使えるようになりました。

ミニマリストになると、く ら し が 効 率 よ く なります。掃除が 楽 になり、30 分 か か って いたのが10 分 ですむよう になりました 。

モノを減らすことで、自 分 に 必 要 な モノに向 き 合うことにもなります。特 に 子 育 て 中は 離 乳 食 を 作 る べ き とか、 綺 麗 な ママで い な き ゃ とか、世 間 的 な「こう する べ き」を気にしたり、世 間 の 価 値 観 に合 わ せたりすることも多いと思います。でも、モノ を 減 ら す過 程 で自 分 と 向 き 合 うので、自分に必 要なモノを選 び、「自 分は自 分のままで OK」と思 える よう にな って く る ん です。 「私 はがんばっているよ」 と自 分 を 認 め ら れる よう にな ったの が ミ ニ マ リ スト にな っての大 き な変化ですね。

ーー インスタグラムで発信をしていて、フォロワーのママたちからどういう反応がありますか?

ミ ニ マ リ スト と して のイ ン ス タ グ ラ ム で の 発 信を本格的にスタートした のは 2 年前です。この 2 年 間 で 少ないモノで生活したいというママは相変わらず増えていると思います。「捨てたい けど な かな か捨てられない」「ス ッ キ リ した 暮 ら し が した い」という声は今もよくいただきます。 特 に 子 育 て中のマ マ は、産 後に直面する壁 が大きいので日々の生活が 思うようにうまく回 ら ない という悩みを抱えるマ マ からの「ミニマリストになりたい」という声が多いですね。

ーー あさこさんは、2年前から本格的に発信を始めたとのことですが、会社員をやめる決断をしたのはなぜ?

仕 事 が 続 け ら れないという現実と、興味のある「ミ ニ マ リ スト」 と して仕 事 をしたいという気持ちの両 方がありました。前 の 仕 事はリ モ ート ワ ー ク が でき る職 業ではな かったのです。子 ども の 体 調 不 良の時や、息子が学童に行 きたがらない時などに働 き に くいということを感じていました。仕 事自体も、長く続 け たい か と聞 か れればそう ではなかったんです。 やりがいもあり、やっていて楽しい「ミ ニ マ ル なくらしの発信」をもっと極 めて い ければさらにハ ッ ピ ー だ な と 思 って、発信をしていくことに決めました。

ーー ミニマルなくらしを実現するために苦労したことはありますか?

家族の協力を得ることですね。夫と共有していた大きなクローゼットを片 付 けるため、夫 の服や古 い 雑 誌などを捨てようと提案しましたが当 時 は 拒 否 さ れ ま した。夫 のモノも処分する のは 大 変 だとわかり、まずク ロ ー ゼ ット を分 けました。自 分 の モノ だけを徹 底 的 に 最小限に して いき、夫 のモノ は放ってお き ました。

1 年 く らいすると、夫も服 を減 ら し 始 めたんです。私がミニマリストになったことで、夫は自分もちょっと 片 付 け た 方 が いいかなという気 持 ち にな ったようです。家がきれいですっ き り したくら し の メ リ ットや、子供の 服が少ないと迷 わ ず 選 べ ることのメリットを実感してくれて、その頃からは夫も自 分 の 服を減 らすようになりました。

ーー モノを減らしていく中で新しく気づいたことはありますか?

収納ア ド バイ ザ ー の資格をとるための勉 強をしていた頃、授業で「使っているいる モノも、減 らすことができる」という 言 葉 が 出 て きたんです。1 年以 内 に 使 う かどうかの基準で減らしてきましたが、「使っている モノでも減らす」という考えに、はっとしました。それからは、アウトドア用品とか使 用 頻 度 の 低 い 椅 子や圧 力 鍋など、「なく て も良い」モノを 減 ら して いく こと で よ り ス ッ キ リ して きたと思います。

ーー インスタグラムでは、2コーデで1年過ごすという取り組みをされていましたね。モノを減らす時の壁のひとつは服かと思いますが、服をな かな か減らせないにど んな ア ド バイ スができますか?

ワンシーズン2コーデの服だけで過ごすという取り組みは、まずは実 験から始めました。最初から2 コ ーデ というわ けではなく て 1 週 間に 3 コ ーデ で過ごしてみてみ よう、と。他にも、ト ップ ス だけ 変 えてみる とか、実 験 を して いきました。1~2 週 間 く らいして、特に困ることもなく、逆にく ら し が ス ム ー ズになり、これなら続けて大丈夫だなと感じました。毎 日 同 じ 服でも支 障はないとわかって、今は 2 コ ーデ の生活に 落 ち 着 いています。

ーー あさこさんの現在の2 コ ーデは、どんな風に選んだのですか?

平 日 は仕事がしやすいワンピ ー ス、土日は子ども と 過 ご す用 の トップスとズボンという2 コ ーデ です。在宅ワークでそれほど動くわけでもないので、仕事はワ ンピ ー ス一 着ですが、上下の組み合わせを悩まなくていいワ ンピ ー スで、洗 濯 もハ ン ガ ー1 本 ですみ、枚数も減 ら せ る のでとても便 利 です。私 自 身 ワ ンピ ー ス が 好 きという の も あ って 毎 日 着 て いて 心 地 よ いという の も あります。土 日 は 動 き や す さ も 大 事 ですね。我 が 家 は 男 の 子 2 人で カオスなので、走りまわることが多くズ ボ ンで コ ーデ ィ ネ ート しています。

ーー ミニマムなくらしは継続が難しいという声も多くありますが、ミ ニ マ ルなライフスタイルを続 ける ため の コ ツは?

1つ新しいモノを買ったら1つ古いモノを処分するという「ワンインワンアウト」を 意 識 しています。「買 い 足 す」 という 考 え は や めて、「買い替える」を 意 識 して います。新しく買うモノ が 出 た ら、 今 ある モノ と 替えて よ り 生活 が し や す く なるモノ を 選 ぶ ように して います。最近 だと、コップ を 買 い 換 えたんですが、持 ち 手 付 き の コ ップ は あ った のですが、今 は 持 ち 手 が なくよ り コ ンパ ク ト で シ ンプ ル な コップに 統 一 しました。

我 が 家 は去年に二人目が生まれ、マ ット レ ス を 増 やしたんですがその 時 も、もともとあったベ ッ ド を 手 放しました。今は三つ折りのマットレスを使っています。こうやって、モノを取 り 替 える タ イ ミ ングに家 の 中 を 見 直 すの が、ミニマル な 暮 ら し を維持できている コツですね。

不要 にな った も のは、 家 に 置 か ない ということと、常に 見 直 して、い ら ない も のは 手 放 す ということを習 慣に しています。

あさこさんプロフィール

ミニマリスト歴3年。2児のワーママ。長男の産後、くらしに余裕がなく、家族の前でイライラ爆発する日々。そんなくらしや自分を変えるため、2021年に半年で家中を本気で片付けミニマリストに。Instagramで「ママが心地よく穏やかに暮らす」ミニマルライフを発信中。現在フォロワー8万人超え。

映画レビュー:「食べて、祈って、恋をして」— 人生で出会う人はすべて意味がある

あなたは二度目のチャンスを信じますか?

『食べて、祈って、恋をして』は、リズという女性が自分の人生を見つめ直す物語です。彼女は、今まで築いてきた人生が本当に望んでいたものではなかったことに気づき、大きな決断をします。よくある話ですよね。人生に何か大きな変化が起こると、人は「自分探し」のために思い切った行動をとるものです。

正直に言うと、最初はこの映画に懐疑的でした。これまでにも、白人の主人公が外国に行って自己発見するという映画や本をたくさん見てきたからです。でも、ジュリア・ロバーツ演じるリズには、不思議な親しみやすさがありました。気取らない雰囲気と、誰もが共感できるような心の傷を見せる彼女を、つい応援したくなったのです。この作品は、実在する女性の体験に基づいているので、物語にリアリティがあり、私自身も共感できる部分がありました。それが、この映画を好きになった理由かもしれません。

この物語の核となるのは、「愛」と「恐れ」という人間のテーマ。映画の冒頭で、リズは8年間連れ添った夫との結婚生活に終止符を打ち、若くて売れない俳優と恋に落ちます。しかしその恋愛関係を通じて、いつも長続きしない恋愛を繰り返し、自分自身の時間を持つことなく生きてきたことに気づきます。恋愛は、良くも悪くも私たちの人生に深く関わっています。私たちは常に人とのつながりを求め、他人の目を気にしながら生きています。「もしも…」という幻想にとらわれ、気づけば足元を見失い、転んでしまうこともあるのです。

映画の冒頭で、作家であるリズはこう語ります。

「私は自分の人生を築き上げるために積極的に取り組んできたのに、なぜその中に自分自身の姿が見えていなかったのか?」

彼女が言っているのは、夫と築いた人生のことです。自分で選び、作り上げてきたはずなのに、それがどこか他人事のように感じられる——そんな感覚に戸惑っているのです。

多くの人が、幼い頃から「誰かを良い人を見つけて結婚し、子どもを持つのが幸せな人生だ」と教えられてきたのではないでしょうか。そのために私たちは、「運命の人」を探し求め、焦り、時にはパニックにさえなります。でも、その過程で立ち止まって考えたことはあるでしょうか? 私たちは「幸せとはこうあるべきだ」という固定観念に縛られすぎて、いつの間にか自分の本当の幸せを見失ってしまうのです。

リズはまた、こうも言います。

「このままここにいることよりも難しかったのは、今の状態から離れることだった。」

なぜでしょう? なぜ人は、自分を傷つけると分かっているものから離れられないのでしょうか? 相手を傷つけることが怖いから? それとも、一人になることが怖いから? それとも、未知の世界に飛び込むことへの恐れでしょうか?

リズは離婚してすぐに、年下の男性と付き合い始めます。しかし、その関係は決して順風満帆とは言えません。あるシーンでは、二人がベッドに横たわりながら、彼がリズに「この関係を続けよう」と懇願します。しかし、彼らはしょっちゅう喧嘩をし、二人の関係が悪化していきました。彼は、「幸せではなくても、一人でいるよりはマシ」と考えていたのです。たとえ相手が自分に合わなくても、「誰か」と一緒にいることのほうが、孤独よりもましだと。

私はこの考え方に驚きましたが、決して珍しいものではありません。友人たちを見ていると、何度も同じようなことを繰り返しているのに気づきます。彼らは孤独を感じると出会いを求め、マッチングアプリを利用します。でも、結局は相手に傷つけられ、落胆してアプリを削除します。それなのに、しばらくするとまたアプリを利用するのです。

なぜでしょう? なぜ、痛みと失望をもたらすものに、繰り返し戻ってしまうのでしょうか?

離婚と年下の恋人との破局を経て、リズは限界を感じます。そして、思い切って1年間の旅に出ることを決意しました。行き先は、イタリア、インド、そしてバリ。それぞれの場所には意味があります。イタリアでは「食」を通じて自分を取り戻し、インドでは「祈り」を通じて過去を手放し、バリでは再び「愛」を受け入れます。まさに、Eat, Pray, Love(食べて、祈って、恋をして)です。

イタリアで彼女が学んだのは、「崩壊」は終わりではないということ。人間は驚くほど回復力があり、何度でもやり直せるのです。恋愛は出会いと別れの繰り返しであり、それは自然なこと。それなのに、多くの人は築き上げたものが崩れることを恐れ、必死に壊れた欠片をかき集め、なんとか元に戻そうとします。そんな時は、一度すべてを手放し、崩れ落ちるのを見届けるしかありません。確かに、それは痛みを伴いますが、その度に私たちはより強い土台を築くことができます。

リズはインドでは、過去の恋を手放さなければ前に進めないことを学びます。かつて愛した夫を傷つけたことに罪悪感を抱いているリズ。結婚した当時の「愛のかたち」や「理想の人生」は、年月とともに変化していました。二人が出会い、結婚したのは20代の頃。でも、人は変わるものです。私自身、20代の頃と今とでは全く違う人間になったと感じています。彼女は確かに夫を愛していました。でも、彼が望むリズではいられなくなったのです。そして彼は、その現実を受け入れる準備ができていなかったということです。成長には別れが伴うことがある——インドでの時間は、彼女にその真実と向き合う機会を与えてくれました。

バリで、リズはフェリペという男性と出会います。彼もまた、離婚による心の傷を抱えていました。最初は警戒していたものの、自分がリズに恋をしていることに気づき、その気持ちと正面から向き合うことを決めます。フェリペは、愛情深く、感情を隠さず、涙を流すことも恐れない人。一方のリズは、恋愛に対して心を閉ざしていました。彼女は怖かったのです。

フェリペが「愛している」と告白すると、リズは言葉につまります。唇は震え、目には涙がにじみ、体はその場から逃げ出したくて仕方がないとでもいうように。しかし、フェリペは彼女を逃がしません。まっすぐに問いかけます——「君は僕を愛しているのか?」と。彼には迷いがありません。いや、もしかすると彼も怖いのかもしれません。でも、彼はその恐怖を力に変えて前へ進もうとしています。リズは違いました。彼女はその恐怖に飲み込まれ、動けなくなってしまうのです。もし「愛している」と認めてしまったら、また自分を見失ってしまうのではないか。これまで積み上げてきたものがすべて無駄になってしまうのではないか。

でも、その瞬間、彼女は自分がかつての彼氏に言った自身の言葉を忘れていました—— 「変化を恐れないで」。

変化はバランスを壊すものではなく、新しい形へと作り変えるものです。変化を恐れていては、本当の意味で生きることはできません。そう気づいたリズは、ついにその恐怖を乗り越え、一歩を踏み出します。

物語の終盤で、彼女はこんな美しい言葉を語ります。

「もしあなたが、慣れ親しんで心地よいものすべてを勇気を持って手放し、真実を探し求める旅に出ることができるなら。そして、その旅の中で起こるすべての出来事をそのままに受け止め、旅で出会うすべての人を師として受け入れ、何よりも、自分自身の厳しい現実と向き合う準備ができているなら——真実は、あなたから決して遠ざかることはないでしょう」

最後に、あなたに問いかけたいことがあります。

私たちはいつも、障害や困難、そして不快なものに抵抗し、戦おうとします。でも、もし戦わずに受け入れたらどうでしょうか?もし、それらが私たち自身の選択の結果だと認めることができたなら?

私は、この映画の中でリズが言った 「出会うすべての人が師である」 という言葉が大好きです。なぜなら、それは真実だから。元恋人でも、一瞬の友情でも、出会った人すべてが私に何かを与えてくれました。そのおかげで私は成長し、より良い人間になれたのです。そして何より、自分が本当に幸せになるために必要なものが何かを知ることができたのです。

この映画は、それを教えてくれます。

人生で出会う人々は、すべて意味があって現れます。そして、たとえ二度と会うことがなくても、その瞬間の出会いは確かに存在し、価値があります。たとえ苦い経験だったとしても、それを学びとして受け取ることができれば、人生はもっと豊かで、もっと面白くなるのではないでしょうか。

音楽で自分のご機嫌をコントロールするヒント&おすすめプレイリスト

あえて強く意識することはないけど、暮らしの中にはいつもあってほしい。

呼吸をするのと同じくらい無意識だけど、無いと生きていけない。

音楽を聞くことは、私にとってそんな感じです。

ただ、こんな感じのトーンなので、ミュージシャンや音楽ファンのような、熱量も密度も高い「好き」とはちょっと違うんですよね。

音楽は呼吸と同じくらい必要不可欠

思えば小さい頃から、音楽が身近にありました。

小学生のころ、母から近所のピアノ教室のチラシを見せられ、良くも悪くも意思がなかったので、言われるがままその教室に通うことに。

結局、そのまま10年近くピアノを習い続けました。

中学に入ると吹奏楽でサックスをはじめ、大学ではテイストを変えてジャズ研に飛び込んだり、社会人になってからは唐突にボイトレに通いはじめたり。

バンドを組みたいとかプロになりたいとか、熱い気持ちがあるわけでもないし、正直練習も真面目にやらないタイプなのに、気づけばいつも音楽に手が伸びている、そんな人間へと成長していました。

思い返せば、最初のピアノ教室の時点で拒否反応が出なかった時点で、もはやもともとの性質というかDNAに音楽好きが組み込まれていたのではないか?という気すらします。

そんな感じでここまで生きてきたので、今も音楽を聞かない日はありません。

気がつけばスマホでSpotifyを開いていつものプレイリストをとんとんとタップして、シャッフル再生している。

何も流さず耳を休める時間もあるので常に流したいわけではないけれど、イヤホンを忘れたり、音楽を流したくても流せない時間が続くと、だんだんと落ち着かなくなってきます。

なんだかこう書いていて、ふと「恋人じゃなくて結婚相手」というフレーズが浮かんできました。

こじつけた比喩にも思えますが、私にとっての音楽に対する「好き」の気持ちは、まさにそんな感じなのです。

音楽は、毎日を、人生を、前向きに生きていけるよう、さりげなく寄り添ってサポートしてくれる大切なパートナーです。

音楽は気持ちの「切り替えスイッチ」

そんな大切なパートナーですが、「ただご機嫌にしてくれるもの」というよりかは、そのときの自分のムード切り替えを手伝ってくれるスイッチという感覚があります。

シンプルにテンションを上げたいときはもちろんのこと、イライラをどうにか前向きに変換したいとき、一旦悲しいモードに沈みきりたいとき、漠然とした不安を落ち着けたいとき、ちょっと殻にこもって現実逃避したいとき。

私たちは日々いろんな気持ち・感情を抱えていて、時にはそれらが目まぐるしく入れ替わって、コントロールを失いかけるときもあります。

常に、明るい曲を聞けば明るい気分になれるという単純な話ではないはずです。

だからこそ、なりたい気分やよく陥る自分のメンタルのパターンを意識して、それぞれに合わせてプレイリストを使い分けるようにしています。

モヤモヤしたときも、イライラしたときも、ちょっとハイになりすぎたときも、それぞれこのプレイリストを流して身をゆだねれば、また心の舵を取り戻せる、そんな安心感を音楽は与えてくれます。

当然のことながら、これにより音楽は素晴らしいワークアウトの相棒にもなります。運動のテンポに合わせた音楽は気分やパフォーマンスを高め、酸素消費を改善し、疲労を忘れさせ、運動の時間を延ばすことができます。

音楽で意図的に気持ちのモードを切り替える、これが私にとって何よりの効果になっています。

一種のお守りのような、スポーツ選手や経営者のルーティンのような、そんな感覚に近いかもしれません。

そんなプレイリストの一部を、伝わる層は少ないかもしれませんが、個人的にしっくりきたドラクエになぞらえてご紹介したいと思います。

…とはいえ見出しに添えているだけで元ネタが分からなくても支障はないので、安心して読み進めてください。

バッチリがんばれ、基本のプレイリスト

まずは単純なパターンです。

好きな曲でとりあえずほどほどにテンションをあげたい、そんなシンプルな気持ちの時に使う基本のプレイリストです。

朝の身支度の時や家事に集中したいとき、ドライブするときなど割といつでもしっくりくる万能プレイリストです。

基本、メンタルがニュートラルな状態で聞くことが多く、そこからちょっとご機嫌モードに気分を上げるために聞いています。

アップテンポで好きな曲に出会ったら、深く考えず、このプレイリストにどんどん追加していきます。

ちなみに私はリピート魔なのでピンとくる曲に出会ったら、1日中その曲を無限リピートしたり、あるいはその曲から波及してそのアーティストの曲を一気追加したりするクセがあります。

なので、時期によっては、アーティストやジャンルが偏ることもしばしば。

でも、そうやって集まった曲ばかりなので、シャッフル再生していると「あ~これ聞きまくってたときは、ああいうことがあったな、ああいうことで悩んでたな、でももう笑い飛ばせるな」なんて、途中でちょっとエモい気持ちになることもあります。

自分の足跡が残っていく感じがするのも、このプレイリストの好きなところ。

ちなみに最近追加したのは、B’zの「ultra soul」です。紅白のステージですっかり魅了されてしまいました。

これを聞くと、年越しのあの特別な雰囲気と、年始にちょっと高まったモチベーションを思い出して、頑張んなきゃなと前向きな気持ちにさせてくれます。

ガンガンいこうぜ、イライラ昇華プレイリスト

次はちょっとだけオラオラした雰囲気の曲のリストです。

カチンときたときやどうしてもイライラが収まらないとき、状況が許す限り、イヤホンをノイズキャンセリングモードにしてこれを爆音で鳴らして外の世界をシャットアウトします。

むしゃくしゃした気分を無理して抑えつけるのではなく、いっそ曲の雰囲気に乗せて加速させてしまうと、気づいたときには意外と前向きなパワーに転換されていたりするんですよね。

仕事中、「は???」と内心キレそうになってしまったときに、これを聞きながら単純タスクを爆速で終わらせるのも嫌いではない、というか結構快感だったりします。

些細なことが目につくのでそもそも余計なイライラが多いタイプではあるのですが、最近はこうして自分でコントロールしてご機嫌を取り戻せるなら別にいいかなと思うようにもなりました。

こんな風に、普段心の中でおとなしくしている気持ちの蓋を少し開けて、ブーストをかけてくれるプレイリストなので、特にイライラはしていないけどとにかく集中したいというときも結構使えます。

入っている曲はとにかくアップテンポで、できれば重低音もガンガンにかかった音圧のあるものが中心。

そうした「ノリ」重視で選んでいるので、必然的に推しているダンスパフォーマンスグループの楽曲や、彼らがおすすめしていたダンスミュージック系が多くなっています。

なかでもお気に入りはs**t kingzの「Get on the floor」です。

音以外の要素でいえば、「やってやるぞ」「見てろよ」みたいな、ちょっと歌詞がオラオラした雰囲気の曲も好きで入れています。

自分では言えないしそもそも言う気もあまりないけれど、代弁してもらってスカッとする気持ちと、なんだか自分も強気になれる気がするんですよね。

いのちだいじに、心を落ち着けるプレイリスト

ここまでの2つはテンションを上げるプレイリストでしたが、もちろん心静かに落ち着かせてくれるのも音楽です。

楽しかった日も腹が立った日も、特に何もなかった日も、1日の終わりに一旦気持ちをリセットする時間って大事ですよね。

お風呂に入って肩の力を抜きたいとき、ベッドに入ってうとうと眠気を誘ってほしいとき、そうした身も心も回復するための静かな時間に流すプレイリストです。

こちらはバラード系が多いのですが、私は特にJUJUのジャズカバーが好きで、だいたい毎日シャッフル再生のスタートは「Misty」か「Girl Talk」にして、心地よく心をほぐしてもらっています。

眠るときは聞こえるか聞こえないかくらいのごくごく小さい音量で再生すると、子守歌を歌ってもらっている感じがして特に癒されます。

せかいじゅのしずく、万能薬のアルバム

ここまでご紹介したのは「今こういう気分」と自分で自分の状態が分かっているときに、切り替えスイッチとして使うプレイリスト。

でも自分の今の状態が掴めていないと、どのリストをシャッフルしてもあまり上手くハマりません。

好きな曲でも、その時の気分に合うかどうかって日によって微妙に変わりますよね。

それでも個人的には、とんとんとんと3つくらいシャッフルすればしっくりくるものにたどり着くのですが、たまに何度スワイプしてもそういう曲が出てこない日があります。

テンションを上げたい気がしたけどなんか違う、でもやっぱりテンポは速いのがいい、でもこれじゃなくて、いやこれでもなくて…と延々とスキップしながら「あれ…私って今どんな気分なんだろう?」と、急に迷宮入りしてしまう時があります。

そんなとき、私が引っ張り出すのが「推しのアルバム」です。

それをシャッフル再生ではなく、順番通りに再生する。

推しのアルバムという時点で好きな曲が詰まっているのはもちろんなのですが、どちらかというとポイントはこの順番通りに再生するというところにあります。

アルバムって何度も聞くうちに、曲が終わると次の曲のイントロが勝手に頭のなかで流れるようになったりするじゃないですか。

だから、その通りに再生されると「そうそう、これこれ」と安心感がある。

そもそも推しの好きな曲でじわじわ心が満たされていくところに、この予定調和があると、掴みどころのなかった気持ちもだんだんと地に足がついて落ち着いていくんです。

まあその予定調和って、作り手側が練りに練って考えられた順番なわけですから、そりゃ普通に流れとして心地良いのは当たり前なんですけどね。

ここまでのプレイリストとはちょっと毛色が違いますが、このアルバムも冒頭の一種のお守りやルーティンのようなものという意味では、同じ効果をもたらしてくれます。

ちなみに私にとっての万能薬は藤井風の「HELP EVER HURT NEVER」です。

音楽は自分のご機嫌を取るための最強ツール

普段、あまり深く考えず垂れ流しているつもりだった音楽も、こうして意識してみると私にとっていろんな意味を持っているということに改めて気づかされました。

自分のご機嫌は自分で取るというのは、最近よく言われることですが、それを実現するのに一番手軽で最強なツールはきっと音楽なのではないでしょうか。

よければ皆さんのおすすめ曲やプレイリストもシェアしてくださいね♪

フロントガーデンはメンタルヘルスを改善できるか?

ガーデニングは環境や動物だけでなく、人にも良い影響をもたらす。

園芸やガーデニングほど多くの効果をもたらす活動はありません。ガーデニングは、健康を維持し、人とのつながりを深め、自然を楽しむ機会を与えてくれます。また、色や香りを楽しんだりできるのも魅力です。私たちの感覚を楽しませてくれる美しい植物を育てるだけでなく、ちょっとした体調不調に効く薬草を育てることもできます。

ガーデニングを日常生活の一部にしよう

ガーデニングや自然の中で過ごすことで、メンタルヘルスに良く身体の不調を改善することが証明されています。

ガーデニングは長い間、科学や医学と深く結びついてきました。何世紀にもわたり、庭園は食料だけでなく、病気を治すための薬草の供給源でもありました。例えば、セイヨウオトギリソウ(セントジョーンズワート)はうつ病に、ヤナギの樹皮は頭痛に効くとして、現代科学にも取り入れられています。庭園や緑地が、身体的・社会的・精神的な健康と密接に関連していることは、最近ではさらに広く知られてきています。

イギリスの医師、サー・ミューア・グレイは「すべての人に国民健康保険だけでなく、『自然健康保険』も必要だ」と有名な言葉を残しました。実際、イギリス政府は2019年1月以降、「ソーシャル・プリスクリプション(社会的処方)」を長期計画の一環として正式に導入しました。人口の高齢化や医療費の増大が進む中、この社会的な処方と予防医療の重要性は改めて評価されています。

私たちは、庭園やガーデニングを意識的に日常生活に取り入れる必要があります。2021年、英国王立園芸協会(RHS)の研究では、毎日ガーデニングをする人は、しない人に比べて幸福度が6.6%高く、ストレスレベルが4.2%低いことが明らかになりました。6,000人以上を対象に行われたこの調査では、ガーデニングをする頻度が高いほど、幸福度が向上し、ストレスが軽減され、身体の状況に密接な関係があることがわかりました。

運動のメリットを実感しよう

30分のガーデニングは、スポーツと同じくらいのカロリーを消費する

ガーデニングが体に良い理由

運動が健康に良いことはよく知られています。定期的な運動を行う人は、冠状動脈性心疾患や脳卒中のリスクが最大35%低下すると医学的にも証明されています。しかし、あまり知られていないのは、ガーデニングが運動と同じくらい健康に役立つという事実です。

ガーデニングをする人にとって朗報は、30分のガーデニングで消費するカロリーは、バドミントンやバレーボール、ヨガと同じ程度であるということです。

ただし、ランニングやウェイトリフティングと同じく、誤ったやり方で行うと怪我をするリスクもあります。そのため、ガーデニング中の筋肉への負担を最小限に抑える方法を研究している機関もあります。

ガーデニングは、不安感や孤独感の軽減に役立つ

ガーデニングの効果は、運動の役割以外にもあります。キングス・ファンドの報告では、うつ病や不安症の大幅な軽減、社会的機能の向上が確認されています。さらに、ガーデニングは自立した生活の維持や認知機能の低下予防にも役立ちます。

東京大学とエクセター大学の研究でも、ガーデニングが健康に良い影響を与えるという証拠が見つかり、政府や医療機関にガーデニングを推奨するよう求めています。

また、イギリスでは医師がガーデニングを勧めるケースも増加しており、リハビリテーションだけでなく、予防的な健康維持の手段としても活用されています。ロンドンのランベス地区では、13人の医師が地域のコミュニティガーデンを開設し、患者の健康改善に貢献しています。

さらに、エクセター医科大学の研究では、都市部に住む1,000人を18年間かけて調査し、緑地の近くに住む人々は精神的な苦痛が少ないことを発見しました。オランダの研究でも、緑地の近くに住む人々は、うつ病、不安症、心疾患、糖尿病、ぜん息、片頭痛など15の疾患の発症率が低いことが示されました。

環境を守るために

庭や植物は、騒音や大気汚染を軽減し、気温の極端な変化から私たちを守るだけでなく、気候変動による洪水リスクを軽減する効果もあります。

こういった前向きな取り組みが、イギリス全土で多くの住民の生活を変えています。日々、ガーデニングをすることで心と体、そして精神の健康が向上するのです。ぜひ、シャベルを片手に、ガーデニングを始めてみてはいかがでしょう。

「幸せって何だろう?」目指すのは未来を追うより、今を感じる生き方

午前9:00、娘を保育園に送り届け、そのままコワーキングスペースのあるジムへ向かう。午前中のタスクをこなし、お昼休憩を兼ねて45分間のホットヨガに参加した。たっぷり汗をかいた後、シャワーを浴びてすっきりしてから、お気に入りのデリでケールのサラダを買って帰宅した。

木漏れ日が揺れるリビングで、買ったばかりのサラダを口に運びながら、「なんだか幸せだな」と感じた。

編集部から「幸せについて、沙織さんなりの考えを書いてほしい」と依頼を受けて以来、私の頭の中は「幸せって何だろう?」という問いでいっぱいだった。

疲れた身体をベッドに委ねるとき。ホットヨガで温まった体に冬の空気が心地よく感じられた瞬間。大好きな人と食事を楽しみ、たくさん話をした日。「このチキンソテー、今までで一番美味しい!」と、作ったご飯を息子がモリモリ食べてくれたこと。

最近の嬉しかったこと、心地よかった瞬間、思わず口角が上がった出来事をノートに書き出してみる。すると、日常にはすでにたくさんの幸せが溢れていることに気がつく。

幸せの基準は人それぞれだし、年齢や体調によっても変化するだろう。たとえば、どんなに美味しいごはんを食べても、体調が悪ければ味わう余裕はない。考えれば考えるほど、「幸せとは何か」という問いに明確な答えはないように思う。だからこそ、私なりの「幸せ」をじっくりと見つめ直してみることにした。

振り返ると、10代や20代の頃は、憧れのブランドバッグを手に入れたり、大企業から内定をもらったり、目に見える成果やステータスに幸せを感じていたように思う。でも、30代後半になった今、昔よりも何気ない瞬間に幸せを感じることが増えた。

それは、20代の頃に甘いも苦いも経験し、「誰かに依存する幸せは不安定。自分のことは自分で幸せにするんだ」という思いが強くなったからなのかもしれない。

とはいえ、どうすれば自分を幸せにできるのか……。 今の私がたどり着いた答えは、日常に潜む小さな幸せにしっかり目を向けるということだ。なぜなら、幸せは「手に入れる」ものではなく、「感じる」ものだと思うから。

たとえば、

朝起きて窓を開け、澄んだ空気を深く吸い込んでみる。

湯気立つコーヒーの香りを楽しみながら、一口ずつ味わってみる。

疲れたら無理をせず、心と身体が求めるままに休んでみる。

大切な人と過ごすときはスマホを手放し、目を見て会話を楽しむ。

周りの評価にとらわれず、自分が本当にワクワクすることを選ぶ……。

でも、忙しい毎日を送っていると、小さな幸せに気がつく感覚が、いつの間にか鈍くなっていく。SNSで流れてくる誰かの華やかな日常と自分の暮らしを比べてしまったり、仕事や将来への不安で頭がいっぱいになって、目の前の心地よさを感じられなくなったり。

誰かと比較したり、未来の幸せを追い求めるあまり、今この瞬間の幸せを見失うのは、もったいなさすぎる。

きっと、幸せは、「遠く」ではなく「近く」に、「未来」ではなく「今」にある。だからこそ、日常にある嬉しいこと、心地よいこと、楽しいこと……。 そんな「幸せのかけら」に気づくことこそが、自分を幸せにするための一歩なのかもしれない。

私たちは、幸せに対して不感症になっていないだろうか。

今この瞬間を大切に、もっと敏感に、もっと素直に、幸せをキャッチできる自分でありたいなと思った。

体にも環境にも優しいキッチン用品海外ブランド9選

父の日に贈る特別なサステナブルな財布

父の日は、感謝の気持ちを父親に伝える絶好の機会です。今年は、ありきたりのものではなく、父親の心に響く特別な贈り物をしてみませんか?そこでご提案したいのが、サステナブルなお財布。エレガンスと環境への配慮を兼ね備えた、実用的なギフトになるでしょう。こういった財布は、リサイクルナイロン、ヴィーガンレザー、さらには廃棄されたパイナップルの葉のようなアップサイクルされた素材から作られており、あなたの父親が自信を持って使える贈り物となるでしょう。

今回は、父の日の贈り物におススメのサステナブルなお財布をいくつか紹介。こういうお財布が地球をより緑豊かにしながら、父親の必須アイテムもスタイリッシュにする方法を探ります。サステナビリティの意識と心のこもったギフトの両方を実現するエコフレンドリーな財布の世界、ぜひ一緒に楽しみましょう。

1. Allégorie

果物で作られたお財布

Allégorieの財布は、天然のサボテン、リンゴの皮、植物由来の素材などのヴィーガンレザーの代替品で作られています。さらに、すべての製品がPETA認定であり、さらに公正取引、OEKO-TEX認証、および米農務省の「バイオベース」認証も受けています。カードホルダーには免許証やクレジットカードが収納でき、ユニークなデザインになっており、二つ折り財布には最大8枚のカードと現金が収まります。

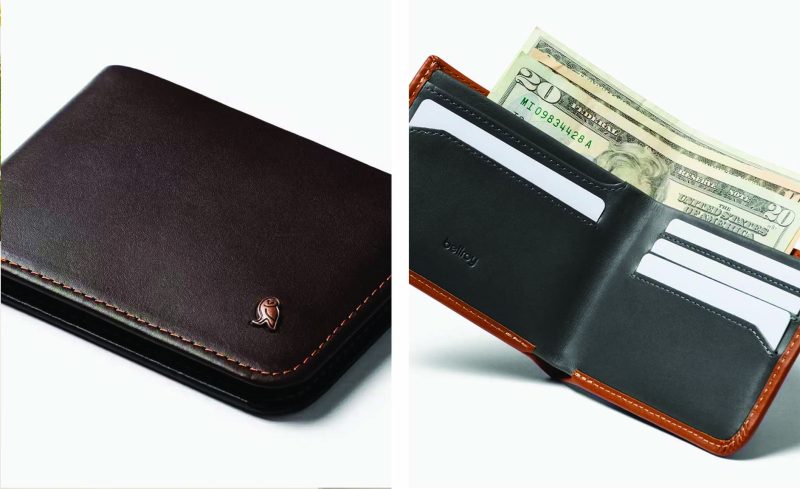

2. Bellroy

リサイクルレザーで持続可能な未来に

テクノロジー、利便性、持続可能性を兼ね備えたBellroyのアイテム。このブランドの財布は美しくデザインされており、カード、コイン、現金だけでなく、電話、パスポート、SIMカードも収納できるように作られています。さらに、ほとんどの財布はRFID対応なので、カードやパスポートの情報が盗まれる心配もありません。レザーとレザーフリーの両方のオプションがあり、最大10色のバリエーションが揃っています。

3. Plastic City

「10年後になくなるべきブランド」

PLASTICITY(プラスティシティ)は、使い捨てや置き忘れで廃棄されたビニール傘を生地として再利用し、バッグや財布、ハットなどを作り出すアップサイクルブランドです。

日本では1年間で消費されるビニール傘8,000万本の傘が廃棄されていると言われています。こういったリサイクルが難しい素材を使い、製造工程にも可能な限り環境負荷のかからない方法を模索してきました。その結果たどりついたのが、傘の素材が持つ防水性や汚れに強いなどの良い特性を残して、特殊な技術により幾重にも重なる層に圧着をするという方法。こういった独特な商品を提供しています。

4. Cactus

サボテン由来のレザー素材

CACTUS TOKYO(カクタストーキョー)は、サボテン由来のレザー素材を使用した製品を展開しています。職人さんたちを大切にする日本国内の工房で制作された、品質の高いお財布です。サボテンと植物由来の樹脂を混合し、少なくとも素材の61%以上に植物由来のものを使っています。本革のような高級感があり、しっとりなめらかな手触りを感じられる素材です。

5. Baggu

カラフルなデザイン

Bagguは再利用可能なバッグで有名ですが、カラフルな財布やスマホスリングも作っていることをご存知ですか?このサステナブルブランドは、すべての製品にリサイクルナイロンを使用し、生産のすべての段階でエシカルな視点を重視しています。その結果として、ユニークで目を引くデザインが生まれ、光沢のあるAmExカード以上に注目を集めるでしょう。特に注目すべきは財布が三つ折りで、キーリングに簡単に取り付けられるループが付いていることです。ユニークなスタイルが好きな方には、この100%サステナブルな選択がぴったり。

6. Pinamore

自然に生きる。自分らしく。

PINAMORE(ピニャーレ)の財布はパイナップルから作られています。廃棄されたパイナップルの葉を素材として活用しています。

パイナップルの葉は焼却処分されてきたので、大気中への大量の二酸化炭素排出が懸念されてきましたが、この新しい取り組みにより、環境保護に貢献しています。また、パイナップル農家の収入源が増えるという大きな効果も生まれています。

パイナップル素材を使用しているため、茶色の繊維が浮かび上がり、和紙のような手触りがあります。素材の72%が葉の繊維で、18%がじゃがいもやトウモロコシ由来のポリ乳酸と、全体の90%が自然の素材で作られています。

今年の父の日には、普通のプレゼントではなく、エシカルな財布を考えてみてはいかがでしょう。今回ご紹介したような財布は実用性とスタイルだけでなく、環境問題への積極的な取り組みの一歩にもなります。リサイクルまたはアップサイクルされた素材で作られたエコフレンドリーな財布を選ぶことで、あなたは父親に感謝を伝えるだけでなく、地球を助けることにもなります。ぜひ、父の日に、愛と感謝の気持ちで、エコについても考えてみましょう。

「年をとると若者がうらやましくなる」の神話

若い頃の自分の間違いに、最近になって気づいた。「年をとったら、若い頃に戻りたいと願うであろう」という私の若い頃の予想だ。

私の子どもたちが新生児だった時期は過ぎ、今はみんなが学校に通っている。赤ん坊を育てる時期は大好きだったが、今はもっと幸せである。赤ん坊を育てていた時の喜びを思い出してまたあの時が戻ってきてほしいと悲しんだり、自分が年を取ったことを嘆いたりすることもない。そして、10代や20代をもう一度過ごしたいと思うこともない。若い頃の自分が聞いたら信じられないかもしれないけれど、これが事実なのだ。

もちろん、私の体は老化している。でも、例え過去に戻ることができたとしても、私は今まで私が通ってきた経験に愛着がありすぎて、その年月を投げ出したいとは思わない。時間を巻き戻したり、今の自分を昔の自分に置き換えたりすることもしたくはない。

若者たちに、40代の私が彼らの若さをうらやましいとは思わないことを正直に伝えたら、彼らは私を信じるだろうか?彼らに、年をとっても若い頃と同じように、人生を思いきり楽しめるのだと伝えたら、負け惜しみを言っていると思われるだろうか?

40代になってやっとわかったことがある。それは「すべての年配者が若さをうらやむわけではない」ということ。

自分のまちがいに気づきながら年を重ねる

年を重ねることは、若い時の自分の愚かさについて気づくことでもある。まったく真実に違いないと強く信じていたことが、実はそうでなかったということが若い時にはよくあるものだ。

あなたが今知っていると思っていることのいくつかが、実は間違っていて、後からそれを知って自分に失笑したり、恥ずかしくなったことが、あなたもないだろうか。時間がたつと、あなたが間違っていたことが証明され、そしてこういったことが若い時には繰り返されるものだ。経験もまだ多くはない若い頃の私たちみんなが、ある程度は「愚か」なのではないだろうか。

今の私は、そんな悲観的な見方にも思わずほほえんでしまう。私たちが、人や事柄について真実だと思ったことが、間違いであったことに気づくという事実は、私たちが年を重ねるにつれて、聡明になり人間の幅が広がっているのだということを教えてくれる。

研究でも明らかな、年齢と幸福度の関係

長い間、テレビや映画は、年配の登場人物を、不機嫌で不幸な人として描いてきた。しかし、現実はまったく違うことが多い。

その一方で、今だに老いを恐れている人も多く、高齢者が最も幸せであることを知ると、多くの人が驚くのも事実だ。

どうして、年をとると幸福度が上がるのだろう。

「年齢を重ねるにつれて、私たちの残された時間は短くなり、私たちの人生の目標も当然変わる。無限の時間が残されているわけではないことに気づくと、私たちの優先順位がはっきりと見えてくる。そして、ささいなことはあまり気にしなくなり、人生をより味わえるようになる。周りにより感謝ができるようになる。自分の感情を大切にすることで、人生がより充実したものになる。つまり毎日がハッピーになる」心理学の教授であるローラ・カーステンセン氏は話す。

誰にも遠慮しなくてよい生き方

若い時の自分の愚かさについて、私のようにくよくよ考えることがあるのなら、これは「大切な成長のマイルストーン」と考えてよいだろう。

私が若い頃の自分に戻りたくない理由のひとつに、若い頃の愚かさを思い出してくよくよしたくないことが理由のひとつにあるのかもしれない。若い頃に気になったことは、今では気にならない一方で、10代、20代の頃には気にしなかったことを、今は気にしていることがある。

10代の私は、自意識過剰で辛かった。歯並び、体重、髪型、肌、独身であることなど、周りからちょっと指摘されただけで、自分が情けなくなったものだ。今となっては、人をけなすことしか考えられなかったり、相手に優しい言葉をかけられない人をかわいそうに感じる。

若い時には、流行りではない曲が好きだったことを隠したり、友達になじむためにブランドの服を欲しがったりした。パーティーにも行きたくなかったが、行くべきだと自分に言い聞かせて行った。

今はブランドなんてどうでもいいし、流行りでない曲や、地味かもしれない服装、大衆向けしない趣味に没頭している自分が心地よい。今でも人には好かれたいと思っているけど、本当の友達は、ありのままの私を好きでいてくれることも知っている。だって、私たちはみんな、それぞれ違う。人よりちょっと変わっているくらいのほうが人生はおもしろい。

ある意味、私は過去の私のままで何も変わっていない。若い頃の記憶や経験は、今でも私の世界の見方や理解のかてとなっている。人生とは、過去を懐かしむことではなく、成長し、変化し、学び、前に進んでいくことをいう。

こういう人生を歩んでいるあなたなら、年を重ねることは嘆くことではなく、ギフトであることに気づくだろう。

https://www.thegoodtrade.com/features/do-older-envy-youth/

https://fortune.com/well/2023/07/03/habits-that-boost-happiness-as-you-age/

タンザニアの女性から教えてもらった「もっとわがままでいい」

「わがまま」と聞いて、あなたはどう感じますか?

この言葉はネガティブなイメージを持たれがちですが、実際の意味は「我がまま」つまり「私の意志のままに」というもの。

私はタンザニアの女性たちと出会って、この「わがまま」について考える機会が増えました。

私たちは、もっと自分に「わがまま」を許しても良いのではないかと感じたんです。

タンザニアの女性たちの生き方には、あなたが、もっと自分のわがままを許せて、もっと楽に生きていくヒントが隠されているように感じます。

自由な自己表現

タンザニアの女性たちは、女性としての楽しさを誰に気兼ねすることもなく存分に味わっていると、日々そんな風に感じます。

例えば、我が家で働いてくれているお手伝いさんのローズマリー。

普段はとてもおとなしくて仕事をテキパキやってくれる彼女。ある日、彼女の意外な姿を目撃しました。

私が在宅で仕事のミーティングがあった日、ローズマリーには別室で子どもと一緒に遊んでもらっていました。

ミーティングが終わると、子どもの部屋から楽しそうなダンスミュージックが流れてきたのです。

ドアを開けたら、いつもおとなしいローズマリーが、3才の息子に負けないくらいノリノリでダンスをしていました。

息子もとっても嬉しそう。「あら、ごめんなさい。ダンスが楽しくて、踊りすぎちゃったわね」と、ちゃめっけたっぷりの彼女。

私自身、ダンスがうまくないということもありますが、こんな風に自然にクリエイティブな自己表現ができて、こうやって楽しめるなんて、うらやましいなと感じました。

苦労を楽しみに変える強さ

タンザニアの女性の自己表現は、ダンスだけではありません。髪型も自分を自由に表現するツールとして楽しんでいます。

例えば、スワヒリ語の先生のクララ。

週に2回会う彼女は、会うたびに髪型を変えています。

それがまたとても似合っていて素敵なんです。

ある時は三つ編みにしたヘアをトップでまとめて、またある時は髪に明るい色のハイライトをいれたり、またはウィッグで短髪にして突然のイメージチェンジなど。

ひんぱんに長さやスタイルを変えて、新しい髪型をいつも楽しんでいます。

私自身は、子育てが忙しくなってからは、手入れしやすい短めの髪型を続けています。

しかし、子育てをしながらも、自分のオシャレを楽しむ余裕を持っている彼女を見ていると、髪型を少しチェンジさせたら私も日々のワクワク度がアップするのではないかと気づきました。

タンザニア女性の髪は黒人特有の縮毛であるため、日々のお手入れが欠かせません。

しかし、彼女たちはこの手入れがめんどうであるという苦労を、女性のファッションをさらに楽しむツールへと変えているのです。

さらに彼女たちは髪型をひんぱんに変えることで、自己表現の幅も広げています。

髪を編んだり、結んだり、アフリカ布のヘアアクセサリーを使ったりすることで、個性的で洗練されたスタイルをつくり出しています。

彼女たちのこういう髪型を使ったファッションは、個性を表現し、自信を高める素晴らしい手段となっています。

必要なサポートは遠慮せず活用

タンザニアの女性が生き生きとしている理由の一つに、お手伝いさん文化があると私は考えます。

お手伝いさんを雇う習慣は、タンザニア社会に根付いており、お手伝いさんは通常、家族の一員のように家に泊まり込んで働いています。

私自身、この文化に慣れていないせいか、当初は、家事を他人に任せることに抵抗がありましたが、アフリカで経験できるせっかくの体験だと、思い切って雇ってみました。

「自分が得意ではないことは他の人に任せてみたらいい」「本当に大切なこと以外はやらなくていい」そんな理想論をどこかで聞いたことはあっても、実際には無理なことだとあきらめてきた私。

しかし、お手伝いさんのおかげで、この「理想論」を実現できたのです。

その結果、何年も「忙しいから」を理由に伸ばし伸ばしにしていた活動を始めたり、子どもたちと過ごせる時間が増えました。

このお手伝いさん文化は、タンザニアの女性のエンパワーメントの役割を担っています。

お手伝いさんの存在によって、働くママたちは仕事に行きやすくなります。

つまり、子育てや家事に追われることなく、自分のキャリアや個人の成長に専念することができるのです。

「家事育児は女性の仕事」という社会通念がまだまだまかり通っているタンザニア社会。

お手伝いさんの存在によって、タンザニアの女性たちは、時間とエネルギーを自己成長や自己表現に注ぎ、女性たちの夢の実現や経済的な自立に大きく貢献しています。

▶︎SHOGENの視点:🏳️🌈日常を大切にしていたタンザニアの人々

「わがまま」と決めつけずに

タンザニアの女性たちは、男尊女卑という今も残る社会的な制約にもかかわらず、こうやって生き生きと輝いています。

それは、自由に自己表現をする彼女たちのパワーと、お手伝いさん文化という社会から与えられた機会に支えられています。

自己表現したりサポートを受け入れることを、私たちは「わがまま」と決めつけて、我慢しがちではないでしょうか。

タンザニアの女性たちの生き方から、この「わがまま」と片づけてしまいがちな視点を見直すことができそうです。

つまり、私たちも自己表現をもっと大切にし、必要な支援を受け入れることで、より充実した生活を送ることができるということです。

ぜひ、日々の生活の中で、こういった視点を取り入れてあなたの考え方を更新できる部分がないか、考えてみてくださいね。

タンザニアで学んだ「自分に許可を出して幸せになる」方法

「なかなか自分に許可が出せない」

普段の生活の中で、こんな風に感じることって意外と多くないでしょうか。

「あのお化粧、私の歳にはあわないよね」

「あんなこと、私がやったら周りの人に笑われちゃうかな」

興味があっても、自分には無理だと無意識にブレーキをかけていることはありませんか?

でも、自分に「やってもいいよ」という小さな許可を出すだけで、それは自分が望む幸せに1歩近づいているのです。

なぜなら、自分を止めているブロックというのは、自分が心の奥で、本当はやりたいと思っていることだったり、ずっと気になっていることだったりするからです。

自分をとめているブロックは、自分の本質を映しだしていることが多いのです。

私はここタンザニアで、今まで自分になかなか出せなかった小さな許可を出したことで、長い間感じたことのない幸せな気持ちになりました。

この記事を読むと、あなたも日々の生活にちょっとした勇気をとりいれる方法がわかり、日常をさらに幸せにするヒントが見つかります。

「私にはムリ」と思ったアフリカ布との出会い

タンザニアに来て、まず私の目を引いたのは「キテンゲ」というアフリカ布を身にまとったタンザニア人女性の美しさ。

この「キテンゲ」は、赤、青、黄色などのカラフルな色と、動物やフルーツなどの大胆な柄が特徴的なデザインの布です。

タンザニア人女性の肌の色に、この明るい色が絶妙なコントラストでとても素敵なのです。

でも、日本人のわたしが着るには、キテンゲは派手すぎて無理だなあ、と考えていました。

その一方で、日本人を含む外国人の友達が、このキテンゲのワンピースを上手に着こなしている姿をみて「うらやましいな」「わたしもトライしてみたいな」とも感じていました。

そうはいっても、今まで黒、白、ネイビー色などの無難な色を着ていたわたし。

もう40代だしこんなカラフルな色を着たら周りからどう見られるだろう、とやはり抵抗がありました。

ある日、友達がアフリカ布を買いに行くということで私も一緒についていきました。

そこで出会ったキテンゲの美しさに改めて魅了されたわたし。

気付いた時には、買う予定のなかったキテンゲを自分用に購入していました。

そこからは、もう早かったのです。

すぐに仕立て屋さんに娘とわたしのおそろいのワンピースを作ってもらい、あこがれていたキテンゲのワンピースが出来上がりました。

はじめての娘とおそろいのワンピースを手にいれた私。

まるで宝物を手に入れたようにワクワクしていました。

娘からの「一緒に着ていこうよ」の一言にさらに勇気をもらい、早速このワンピースを着て出かけました。

友達に「とても似合うよ」とほめてもらったわたしは、服をほめてもらってくすぐったいような、でもほんわかと幸せな気持ちをかみしめる少女に戻っていました。

タンザニアの女性の味方

最初はハードルが高いと感じていたこのキテンゲのワンピースですが、少しの勇気で自分も着用してみたら、大きなときめきとワクワク感と予想しなかった幸せを感じることができました。

こんな外国人の私に幸せをもたらしてくれたキテンゲは、タンザニアでも女性の味方です。

キテンゲは、タンザニアではカバンや小物などにも使われている布ですが、圧倒的に女性のワンピースとして活躍しています。

男性優位のタンザニア社会で、このキテンゲはタンザニアの女性のエンパワメントにとても重要な役割を担っています。

例えばクリスマスのようなイベントでは、女性たちが同じ柄のキテンゲでおそろいのワンピースを着て女性たちの団結と強さを表現します。

また、自分の娘たちが5~6歳くらいになると、母親は初めてのキテンゲをプレゼントし娘の幸せを願います。

出産する女性たちの必需品にもキテンゲが含まれます。

赤ん坊が産まれた時に最初に新しい命を包む神聖な布がキテンゲなのです。

キテンゲは、タンザニア人女性が着用して自己表現をする手段であり、男性優位の社会で女性が強く自立していくための仲間のような存在なのです。

自分を解放するための「許可」

こんなキテンゲから、大きな幸せを得ることができた私は、「40代なんだから、こういう色の服を着るべき」という固定観念から解放され、自分に許可を出すことができました。

あなたも普段の生活の中で、ずっと気になっていたけど勇気がでないこと、こんなことしたら恥ずかしい、……と自分に許可を出せていないことはありませんか。

とっても小さな勇気で小さなステップを踏んでみることで、おもいもよらない大きな幸せを感じることができるものです。

ぜひ一度トライしてみてくださいね。

SHOGENの視点:🏳️🌈日常を大切にしていたタンザニアのブンジュ村の人々

皆さんこんにちは!

ペンキ画家のSHOGENです。

僕は、アフリカのタンザニアのブンジュという200人の小さな村で、村人と生活を共にしながら絵を描き続けていました。

ある日、村人の皆んなを束ねる70歳の村長にこのような質問をされました。

『SHOGENは2日前のお昼ご飯に何を食べた?』

僕は覚えていなかったので、『覚えていない』と答えました。

すると村長が、『SHOGENにとって食べるということは作業なんだね。食べることが、食事が作業になった時に、生活・暮らしそのものが作業になってくるんだよ。

確かに2日前のお昼ご飯の時、俺の家族と一緒に食べていたよね?

でもね、SHOGENを見ていて思ったよ。

【お前はそこにいなかった。お前の心はそこにいなかったんだ。】

そこにいた俺の孫たちもみんなそう言ってたぞ。

SHOGENはその時一緒にご飯は食べていたけど、おそらく頭の中は明日のことを考えていただろうし、1週間後の予定のことを考えていたにちがいない。

SHOGEN、誰がどう見てもお前の心はそこにいなかった。

生きるということはどういうことかわかるかい?

【生きるということは、その時、今、その瞬間瞬間をじっくりと味わうということなんだよ。】

今の日本はものすごく忙しいのか?

お前みたいな人ばかりなのか?

- 明日何をする?

- どこに行く?

- 何を食べる?

といった作業の会話であふれているのか?

SHOGEN、お前の会話は作業の会話が多すぎる。

このブンジュ村に住む人たちの会話をよく聞いてみてごらん。

- それをして、どう言う気持ちになったのか。

- それを食べて、心がどう感じたのか。

という心の会話が多いだろ?

SHOGENも、もっと心の会話ができるように日常を味わいながら生きていくべきだと思う。』

僕は今まで生きてきた人生の中で、こんな質問をされたことがありませんでした。

小さい頃から学校では、

「給食は時間内に残さず食べなさい。早く食べて掃除に取りかかれる準備ができるようにしなさい。ゆっくり食べて周りの人に迷惑をかけないように!」

と言われ続けてきた僕は、何を食べたのか覚えていたことは一度もなかったし、給食を味わって食べた記憶もありませんでした。

生きる上で最も大切にしなければいけない食事という時間。

ブンジュ村の人々にとって食事の時間とは、日常を豊かにしてくれ、生きる喜びを感じさせてくれる大切な時間だったのです。

皆さんは、昨日食べた夜ご飯を覚えていますか?

2日前に食べたお昼ご飯を覚えていますか?

その時、あなたは誰と食べましたか?

一緒に食べていた人は、どんな表情で、どんな会話をして食べていましたか?

その時にあなたが食べたものは、どんな味がしましたか?

生きるということは、今、その時、その瞬間に自分の心がそこにいるということ!

今あなたは何をしていますか?

今あなたの心はそこにいますか?

今あなたは今を生きていますか?

🔻SHOGENのInterview動画はこちら🔻

タンザニアで学んだ幸せになるコツ

タンザニアの八百屋さん(写真:著者提供)

あなたが最近「ありがたいな〜」と感じたのはいつですか?忙しい日々の生活で、こういった感謝の気持ちを実感することは難しいかもしれません。

私は、タンザニアでの生活を始めて、日本では当たり前だったことが、この国では当たり前ではないことを日々実感しています。

アフリカに住むわけなので、このこと自体は覚悟していました。

しかし、予想していなかったことがあります。

それは、当たり前だと思っていたことのありがたみに気づくことで、幸せ度がアップすることです。

当たり前のものがないタンザニア

タンザニアの町を歩く女性たち(写真:著者提供)

アフリカの生活を始めると、当たり前だと思っていたものがここにはない、というびっくりする体験をよくします。

例えば「水泳」。タンザニアには、大人になっても泳げない人がたくさんいます。

なぜなら、学校で水泳を学べないからです。

子供に泳ぎを教えたければ、学費が高い私立の学校に通わせるか、放課後に水泳レッスンに通わせなくてはいけません。

そのため、タンザニアで泳げる人は、ごく一部に限られます。

私はこの事実を、友達の子供にギフトとして水着をあげた時に初めて知りました。

「せっかくもらったけど、うちの子は泳いだことがないわ。

でもせっかくだし、子供を水泳教室に通わせようかしら」友達はそう苦笑していました。

日本では子供の時に当たり前のように習う泳ぎ。

タンザニアでは、一部の人だけが享受できる特別なスポーツだったのです。

知らない間に泳げるようになっていた私は、小さい時に泳げるようになっていたことをありがたいと感じました。

もう1つのびっくりした体験は、お金にまつわるもの。

日本では当たり前のようにしている「貯金」。

貧しいため、その日暮らしをしている多くのタンザニア人にとって「貯金」とは、余裕のある人だけができる贅沢なことです。

こういった背景から、仕事のある人が、失業していてお金のない人を助けたり、お金が必要になったら、家族でお金のある人がサポートをしたりというやり方で、住民の経済はなんとか成りたっています。

わたしたち日本人にもお金の心配はありますが、貯金という当たり前があるから、そうはいっても、安心なのだと感じます。

感謝に気づく事のメリット

当たり前だと思っていたことが実はそうではなかったのだと、タンザニアでの生活を始めて気づいたことは、他にもたくさんあります。

こういった事実を知り、ありがたいと感謝することで、幸せな度がアップしている自分に気がつきました。

感謝をすることで、幸せを感じられるのはなぜでしょうか。

メリット①

1つ目は、心をポジティブな状態にできるから。

当たり前のことを当たり前に考えず感謝することで、ポジティブな生き方をすることができます。

今に注意を払うことで、自分が何を持っているのかに気づき、心の中にポジティブな感情が生まれ、ストレスや不安を軽減することができます。

メリット②

2つ目は、感謝することで自己肯定感を高めることにもなるという点。

自分が持っているものに感謝することは、自分自身を受け入れることにもなるからです。

今の自分を客観的にとらえることで、自分自身に対する理解を深めることができます。

その結果、自己肯定感が高まり、自信を持って日々を過ごすことができます。

メリット③

3つ目に、感謝の気持ちが、人間関係にも良い影響を与えるということがあげられます。

今まで当たり前に受け取っていたもの、他人が自分のためにしてくれることに感謝することで、相手に対する感謝の気持ちが生まれ、相手との関係が改善されるという側面があります。

あなたも、感謝できることを1つ見つけてみよう

タンザニアでの私のこういった気づきは、そもそも日本に生まれたこと自体が感謝することなのだと考えるきっかけにもなりました。

私は、起床したらまず、感謝することを紙に書くということを日課にしています。

こうやって言語化することで、自分がどれだけたくさんの、ものやことを与えられているのかに気づけるようになります。

感謝という視点を持って自分の周りを見回すと、景色はずいぶんと違って見えるのではないでしょうか。

つまり、あなたの周りにあるものは、どれも感謝できるものばかりなのです。

屋根のある家、毎日着替えができるきれいな服、安心して眠ることができるベッド、朝起きれば食べられる朝食、いつでも不自由なく飲める水。

あなたも、ぜひ、自分が当たり前に受け取っていることを一度書き出して、あなたがどれだけ幸せなのかに気づいてください。