【映画レビュー】私たちは何を食べているのか?―フード・インクが問いかける食の現実

Series Art

誰もが健康的な食べ物を手にする権利がある。

そう聞くと、当たり前のことのように思えますよね?

食べることは生きる上で欠かせない行為です。あまりにも日常に溶け込んでいるからこそ、私たちは「その食べ物がどこから来ているのか」、そして「誰がその食をコントロールしているのか」を深く考えることはあまりありません。

ドキュメンタリー映画『フード・インク』は、アメリカの食品業界の知られざる闇を映し出しています。なお、この作品は2009年に公開されたものであり、紹介されている法規制や統計データは、現在では変わっている可能性があります。

アメリカでは、「農家は国の大黒柱である」という言葉があります。

20世紀の、食べ物が当たり前のように手に入る時代に育った私にとって、目の前のレタスを誰が育てたのか、肉がどこから来たのかを深く考えたことはありませんでした。

それは人によっては「特権」とも「無知」とも言えるかもしれません。けれど、そう遠くない昔まで、農家とは家族経営で、自分たちが作るものに誇りを持つ存在でした。今では、それが企業に取って代わられています。

農業のあり方が大きく変わったのは、ファストフードが普及し始めたときです。

マクドナルドはその先駆けのひとつで、手軽に安く提供できる肉の需要を一気に高めました。

ファストフードが急拡大する以前、アメリカの食肉市場においてトップ4社が占めていたシェアはわずか25%でしたが、今ではそのシェアが80%にまで上がっています。

つまり、小規模で独立していた農家はどんどん追いやられているのです。

「限られた土地で、たくさんの食べ物を、安い値段で作る。これのどこが悪いんですか?」

全米チキン協議会のリチャード・ロブ氏はそう語ります。

もちろん、安価な肉を買えることはありがたいことです。

でも、その代償は一体何なのでしょうか?

このドキュメンタリーでは、大手企業と契約している生産者たちの声にも光を当てています。

ヴィンス・エドワーズは、アメリカ最大級の食肉会社タイソンで鶏の飼育を行っています。かつてはタバコ農家でしたが、業界への厳しい批判により廃業を余儀なくされ、今ではタイソンの契約農家として収入を得られることに感謝していると語ります。働き口があること、家族を養えることはもちろん大きな安心です。

でも、こうした大企業が本当に従業員の健康や幸せを気にかけているのでしょうか?

作品の中では、パデュー社と契約するキャロル・モリソンも紹介されます。彼女は、会社からの厳しい態度に苦しみながら働いています。タイソンやパデューのような企業は、運営費をまかなうために農家に借金をさせる仕組みを取っています。その結果、効率を最優先する体制が労働者や動物にとって非常に危険な環境を生み出しています。

一般的な生産者は約50万㌦(7250万円)の借金を抱えながら、年収はたったの1万8千㌦(260万円)程度にとどまります。

では、「農業」と「大量生産」の違いとは、一体なんなのでしょうか?

リチャードのような人々は、鶏を「動物」ではなく「食べ物」として見ています。だからこそ、より効率よく手に入る鶏を作り出す方法を模索するのです。企業は、鶏の肉量を増やすために遺伝子操作を行い、筋肉と内臓のバランスが不自然になってしまっています。

ここで、私自身の葛藤があります。私は肉が好きで、毎日ではないけれど、たまにチキンやビーフを楽しんでいます。

そんな私が、ただ利益を求めて働いている人たちを批判する資格があるのでしょうか?結局食べるのなら、安ければどう飼育されているかなんて関係ないのでは?

でも、私たちが普段気にしない“別のコスト”こそが、長い目で見て私たち自身を苦しめることになるのです。

ご存じですか?2000年代以降に生まれた子どもたちの3人に1人が、将来的に2型糖尿病になる可能性があると言われています。 これはかつてなかったことです。政治的な話にしたくはありませんが、食のコントロールには政治が大きく関わっています。

私たちを守るはずのFDA(アメリカ食品医薬品局)やUSDA(アメリカ農務省)のような組織は、大規模工場の元関係者たちによって運営されていることが少なくありません。こうした監視体制の甘さにより、多くの屠殺場では管理が行き届かず、病気が蔓延する温床となっています。

有名なE.コリ(腸管出血性大腸菌)の集団感染を覚えている方も多いかもしれません。あの感染拡大は、牛に本来の草ではなく、コスト削減のためにトウモロコシを与えたことが原因でした。その結果、子どもを含む多くの命が失われました。 命の重みが、大量生産の“便利さ”によって軽く見られていいはずがありません。

「私たちは、食べ物というこれほど大切なものについて、あまりにも無関心で無知になってしまったのです」

そう憤りを込めて語るのは、ポリフェイス・ファームのオーナー、ジョエル・サラティンです。 彼は倫理的な農法を実践し、働く人や動物たちを敬意をもって扱うことを大切にしています。

彼の言う通り、健康的な食事は「特権」ではなく「権利」であるべきです。

私自身、食べるという行為を「大切な営み」として考えたことはありませんでした。でも、よく考えてみると本当にそうなんです。私たちは企業を信じて、その食べ物を体の中に取り入れているのです。体は一つだけ。命も一つだけ。

だからこそ、大切にしたいし、できる限り良いものを取り入れたい。その願いに、値札がついてはいけないのです。

ここで改めて問いかけたいと思います。

「農業」と「大量生産」の違いは何でしょうか?

農業は、人と人とをつなぐ営みです。

家族が食卓を囲むこと。

良質な食べ物で幸せを届けること。

農業は“人”が中心にあるものです。

けれど、工業型の食品産業はそのつながりを奪ってしまいました。

そこにあるのは、あくまで「利益」が最優先だからです。

安価な肉の裏に、労働者への搾取があってはいけない。

小さな農家が追い出されるような仕組みであってはいけない。

そして何より、私たちの「健康」が犠牲になってはいけないのです。

しかし現実として、健康的な食事は高くつくようになってしまいました。

「誰もが手に入れられるべき」と言っても、それは理想論に聞こえてしまうかもしれません。だからこそ、私たちは食品業界そのものを見直す必要があります。

長い間、大企業は私たちが「何を食べるべきか」「何を食べるべきでないか」を決め、トウモロコシや大豆など特定の作物に依存する市場を作り出してきました。

でも、私たち消費者にも力はあります。

自分の体に何を入れるかを決めるのは、自分自身です。

少し高くても、より良い食材を選べる余裕があるなら、そうすることには意味があります。

大手企業がつくる肉を買わないという選択をする人が一人増えるたびに、

「私たちはそのやり方に賛成していない」という意思表示になるのです。

がん治療中の脱毛に向き合う方法〜心と体をケアするために〜

がん治療と脱毛について

がん細胞のように急速に分裂する細胞を標的とする治療は、毛包のような他の急速に分裂する細胞にも影響を与えることがあります。ただし、すべてのがん治療が脱毛を引き起こすわけではありません。髪が抜ける可能性や、その程度については担当医に相談してください。

化学療法と脱毛

受ける化学療法の種類によっては、完全に脱毛する場合もあれば、髪が薄くなる程度、またはまったく影響がない場合もあります。

化学療法は通常、サイクルを繰り返して行われ、脱毛の程度は使用する薬剤の種類、用量、治療スケジュールによって異なります。

脱毛は頭皮だけでなく、眉毛、まつ毛、胸、脇の下、顔、陰部など、体のさまざまな部位で起こる可能性があります。

化学療法では、頭皮に近い部分で髪が切れるように抜け落ちることもあり、枕やシーツ、または髪をとかしたり洗ったりしたときに抜け毛に気づくことがあります。

脱毛の直前には、頭皮に違和感やかゆみを感じることもあります。治療開始から2〜3週間ほどで脱毛が始まるのが一般的で、短期間(数日間)で大量に抜けることもあります。まつ毛や眉毛は、抜けるまでに少し時間がかかることもあります。

クールキャップ(冷却キャップ)

クールキャップ(頭皮冷却装置)は、脱毛をある程度抑えられる場合があります。血管を収縮させ、頭皮への薬剤到達量を減らすことで効果を発揮します。

ただし、すべての治療施設で提供されているわけではなく、コストが高い場合や効果が限られる場合もあります。また、すべての人に適しているわけではないため、使用を希望する場合は医療従事者に相談してください。

放射線治療と脱毛

放射線治療を受けている部位に毛が生えている場合、その部分の毛が治療中または治療後すぐに抜けることがあります。

治療終了から数週間以内に毛が再生し始めることもありますが、場合によっては永久的な脱毛になることもあります。

脱毛は、あくまで治療を受けている部位に限定されます。たとえば、頭部に放射線を当てている場合は頭髪が、脇の下や胸部に当てている場合は、その部分の体毛が抜けることが予想されます。

脱毛への対応

脱毛によって怒りや不安など、さまざまな感情が湧き上がることがありますが、それは非常に自然なことです。

外見に対する意識が高まる人もいれば、思っていたほど気にならないと感じる人もいます。

コントロールを取り戻すために

脱毛の可能性に備え、気持ちを整理し、対策を立てておくことは助けになります。

- 治療開始前に髪を短くカットして、少しずつ変化に慣れる。

- 段階的に髪を短くするか、抜け始めたタイミングで思い切って坊主にする。

- 周囲の人がどう反応してよいかわからないこともあるので、気まずい場合は「健康のために治療を受けていて、その副作用なんです」と簡単に説明する。

- 子どもが不安を感じている場合は、やさしくサポートする。

- がん患者向けの外見ケアプログラム「Look Good Feel Better」も活用できます。

髪と頭皮のケア

脱毛後は以下を心がけましょう:

- 無香料のローションや保湿剤で頭皮をやさしくマッサージし、乾燥やかさつきを防ぐ。

- 帽子、スカーフ、日焼け止めで頭皮を紫外線から保護する。

- ポリコットン、コットンサテン、バンブー素材など、肌触りのよい枕カバーを使用する。

- 柔らかい帽子やターバンで頭を保温する。

- 脇毛が抜けた場合、香料入りのデオドラントは避ける。

髪が細くなり頭皮が敏感な場合は:

- やさしいシャンプーとコンディショナーを使う。

- 柔らかいブラシでそっと髪をとかす。

- 自然乾燥、または冷風モードでドライヤーを使う。

- ホットカーラー、ヘアアイロンなど高温の器具は避ける。

髪染め、ジェル、ムース、パーマ液などの刺激の強い化学薬品も避ける。

ウィッグとヘッドウェア

脱毛後にウィッグ、帽子、スカーフ、ターバンを選ぶ人もいれば、特に隠さないという選択をする人もいます。

大切なのは、自分が一番心地よく、自信を持てるスタイルを選ぶことです。

- 柔らかい帽子やターバンは快適でおすすめです。

- 広いつばの帽子は日焼け対策にも効果的です。

- スカーフは頭をしっかり覆える長さのものを選びましょう。コットンや軽量ウール、混紡素材が最適で、ナイロンやシルクは滑りやすいので注意が必要です。

- スカーフやターバンは、さまざまなアレンジが可能です。

治療後

脱毛は通常、一時的なものです。

- 化学療法後は、1か月から6週間以内に産毛が生え始めることが多いです。髪は28日ごとに約1cm伸び、治療終了から4〜12か月でしっかりとした髪が戻ってくるでしょう。

- 放射線治療後も、数か月以内に髪が生え始めるのが一般的ですが、受けた放射線量によって回復具合に差が出ることもあります。高線量の場合、髪が完全に戻らず、部分的な脱毛が残ることもあります。

再び髪が生え始めたとき、以前よりもカールしていたり、太さや質感が変わったり、色が異なることがあります。

美容師に相談すれば、薄毛対策や再生中のヘアケアのアドバイスを受けられるでしょう。

また、部分的な脱毛であれば、ヘアスタイルを工夫することでボリューム感を出すことも可能です。ヘアピースを使うのも一つの方法です。頭皮が敏感な場合は、化学薬品よりもヘナや植物由来の染料を使うことをおすすめします。

https://www.cancervic.org.au/cancer-information/treatments/common-side-effects/hair-loss

「フェスティバル・ファッション」って、一体どういう意味?

少し過去に戻って、史上最も有名な音楽フェスのひとつ――1969年のウッドストックを思い出してみましょう。ニューヨーク州北部で開催されたこの3日間のイベントは、写真によって永遠に記録され、フェスでのファッションの中でも、特に大きな影響を与え続けているスタイルとして知られています。

フレアパンツ、バンダナ、ビーズのヘッドバンド、フリンジジャケット、クロップトップ、デニム、かぎ針編み、タイダイ柄、そしてサイケデリックなプリント……当時は、政治的メッセージと抗議運動が根付いたヒッピー文化を象徴するスタイルでしたが、現代ではより広く「フェスに行く人たち」のファッションとして定着し、毎年夏の定番トレンドにもなっています。

その影響は、2000年代初頭のグラストンベリー・フェスティバルでのケイト・モスのスタイルにも見られ、さらにはヴァネッサ・ハジェンズやカーダシアン一家が披露したファッションにも受け継がれています。彼女たちは、セレブやインフルエンサー主導の新たなフェス・ファッション時代を築いたのです。

北半球のフェスティバルシーズンの幕開けを告げるコーチェラ(アメリカ最大の音楽&アートフェス)が4月に開催されると、ブランドたちはこぞって「フェス・コレクション」を展開します。そしてその多くは、やはりウッドストック時代のファッションをどこかで感じさせるのです。

Nudie Jeans

Nudie Jeans(ヌーディージーンズ)は、100%オーガニックコットンを使用した衣類をデザインし、その製造過程もしっかりと公開しています。また、無料の修理サービスがあり、中古商品の再販や、着古したアイテムのリサイクルも行っています。

MUD Jeans

オランダ発のデニムブランド、MUD Jeans(マッドジーンズ)は、サステナビリティをブランドの核に据えています。修理サービスに加え、ジーンズを最長1年間レンタルできるサービスも提供しています。GOTS認証のオーガニックコットンと、消費者から回収したリサイクルコットンを組み合わせて使用し、屋外で過ごすのに最適で、しっかりとしたデニムパンツを展開しています。

Christy Dawn

フェスティバルの夜は冷え込むこともあり、Christy Dawn(クリスティ・ドーン)のニットカーディガンは、暖かく過ごすのにぴったりです。このブランドは、農地を再生させる取り組みを支援するだけでなく、再生型素材を使用した衣類づくりを行っており、購入することでサステナブルな未来への一歩を応援できます。

All The Wild Roses

https://allthewildroses.com/

All The Wild Roses(オール・ザ・ワイルド・ローゼズ)は、夢見る人や変化を起こしたい人のための自由な精神を体現するオーストラリアのブランド。製品には最大50%のデッドストック生地(余剰在庫)を使用しており、高品質で長く愛用できるアイテムを提供しています。

Afends

デニムショーツはフェスティバルの定番アイテム。Afends(アフェンズ)のオーガニック&リサイクルコットンを使用したショーツは、イベントが終わった後も別のイベントで使えるでしょう。オーストラリア発のこのブランドは、オーガニックヘンプファッションの先駆者であり、再生可能エネルギーを導入して環境問題にも取り組んでいます。

Veja

https://www.veja-store.com/ja_jp/

Veja(ヴェジャ)はフランス発のブランドで、フェアトレードの靴をデザインしています。GOTS認証コットンなど、環境負荷の少ない素材を使用し、綿花栽培の農家やゴム採取者には世界市場価格の30〜100%高い価格で報酬を支払っています。また、広告に費用をかけないことで、持続可能な取り組みにより多く投資しています。

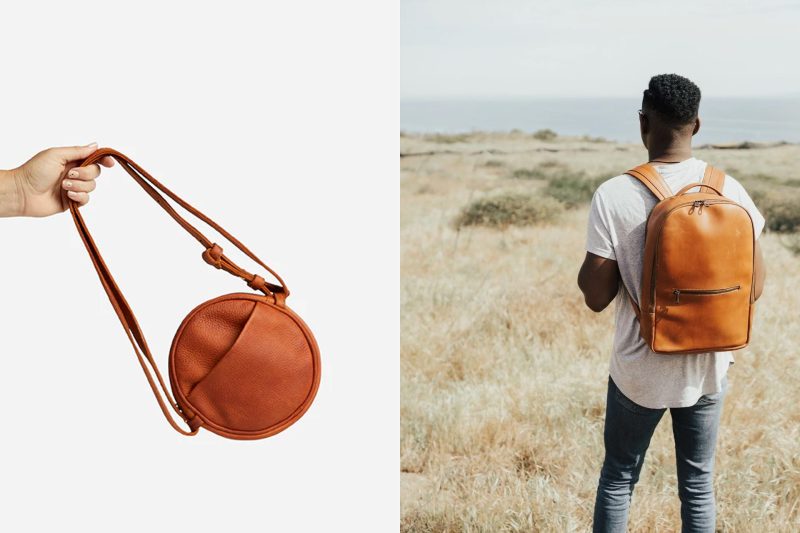

Parker Clay

Parker Clay(パーカー・クレイ)はアメリカのブランドで、エチオピアの人々の暮らしを向上させ、搾取のない未来を目指しています。「Ellilta Women at Risk」プログラムと提携し、売春の仕事をやめたい女性たちに安定した収入と安全な職場環境を提供しています。また、エチオピアの伝統的な技術や素材、スタイルを守ることで、エチオピアがその美しいルーツを保ち続けられるよう支援しています。

Joyya

https://joyya.com/en-row

Joyya(ジョイヤ)は、インド・コルカタの地域社会において良質な雇用を創出することを目的としたオーガニックアパレルブランドです。もともと2001年にコルカタで始まったこのブランドは、ニュージーランドを拠点に、極度の貧困や人身売買の終焉を目指し、「機会の火花を灯す」ことを使命としています。3つの企業が統合することで設立され、協力することでより大きな成果を上げようとしています。

Article 22

https://article22.com/

ARTICLE22(アーティクル22)のジュエリーは、すべてラオスで地元の職人によって手作業で作られています。素材には、ベトナム戦争時代の爆弾、飛行機の部品、軍需品、その他のアルミくずがリサイクルされています。このバングルには「愛」という言葉が様々な言語で刻まれており、フェスティバル・ファッションの起源とも言えるウッドストックの精神を象徴しています。

マイクロプラスチックは人間の健康に有害ですか?

この分野に関心を持つ方であれば、大量のプラスチックが自然界に散乱している光景に胸を痛めることでしょう。浮遊するプラスチックの島々、プラスチックをヒナに与える鳥たち、プラスチックの輪に絡まるカメなどの話は、心を痛めます。フロリダ州の沿岸部では、プラスチック製の食器、ストロー、タバコの吸い殻、使い捨ての包装材などが浜辺に打ち上げられ、白い砂浜を点々と汚しているのが日常の光景となっています。

使い捨てのプラスチック製品(ペットボトル、タンポンのプラスチック部分、ビニール袋、食品容器、医療廃棄物、ビーチ用のおもちゃ)や、捨てられたプラスチック製品(サングラス、釣り具など)は、水路の奥深くまで入り込み、海洋環境に甚大な被害をもたらし、野生生物を毒し、その美しさを汚染しています。

使い捨てプラスチックが問題であることは理解していても、それを避けるのは容易ではありません。さらに、プラスチック汚染が野生生物に害を及ぼし、命を奪うことは知っていても、それに対して無力感を覚えることもあります。それでは、この同じプラスチックが人間の健康に与える影響について、どれほど心配すべきでしょうか?

マイクロプラスチックとは何か?そしてその発生源は?

石油由来のプラスチックは、1950年代にその多様性と耐久性が家庭で評価されて以来、広く使用されてきました。現代では悪者扱いされることが多いプラスチックですが、医療やヘルスケア分野など、特定の場面では依然として有益です。プラスチックは革新的で命を救う機器の開発を可能にし、無菌状態を保つ手段にもなりました。

しかし現実として、石油由来のプラスチックは生分解されないので、リサイクルできるプラスチックはごくわずかです。私たちの台所や日常生活でその耐久性が重宝されたのと同じ特性が、今や大きな健康と環境の危機を引き起こしているのです。

プラスチックが自然環境に放出されると、それは溶けたり消えたりせず、永遠に残ります。つまり、大きなプラスチックはやがて小さく砕けていき、それがいわゆる「マイクロプラスチック(MPs)」になります。アメリカ海洋大気庁(NOAA)は、マイクロプラスチックを「5ミリメートル未満の小さなプラスチック片」と定義しています。つまり、鉛筆の消しゴムの先より小さなサイズから、肉眼で見えないほど微細なものまでを指します。

マイクロプラスチックには2種類あります。1つは「一次マイクロプラスチック」と呼ばれ、化粧品、洗剤、おむつ、塗料、医薬品などに添加されるプラスチック粒子です(例:スクラブ洗顔料やボディウォッシュに含まれるマイクロビーズ)。また、合成繊維の衣服からはがれたり、塗料から染み出したりする微小なプラスチック繊維もこれに含まれます。一次マイクロプラスチックは、排水口や洗濯機を通じて下水処理場へ流れ込みますが、そのサイズが小さいためろ過をすり抜け、海へと放出されます。

もう一つの「二次マイクロプラスチック」は、多くの人が思い浮かべるタイプで、大きな使い捨てプラスチックやその他のプラスチック製品が分解された結果として発生します。二次マイクロプラスチックは、リサイクルされずに自然に捨てられたり、海や川へ流されたりした結果、太陽光、塩分、波などの厳しい環境によってどんどん細かく砕けていきます。

どのような形であれ、一度環境の中に放出されたマイクロプラスチックは簡単には消えません。その小さなサイズもあって、水、空気、土壌、そして最終的には食物連鎖にまで簡単に入り込んでしまいます。

人間はどのようにマイクロプラスチックにさらされているのか?

人間は様々な経路でマイクロプラスチックにさらされています。たとえば、空気中に漂うマイクロプラスチックの吸入(文字通り、風の中にも含まれています)、プラスチック製品や合成繊維の衣類との接触、そして摂取などです。

「えっ、プラスチックを食べるなんて気持ち悪い!」と思うかもしれません。もちろん、誰もマイクロプラスチックを食べようとは思っていません。しかし、魚介類や貝類を食べたことがある人は、知らないうちにマイクロプラスチックを摂取している可能性があります。海に存在するマイクロプラスチックの量は非常に多く、海洋生物は常にそれらを摂取しています。人間がマイクロプラスチックを摂取する主な経路は魚介類であり、とくに貝類などの「天然の海のフィルター」ともいえる生物には、ヒレのある魚よりも多くのマイクロプラスチックが含まれているとされています。

マイクロプラスチックは水中に限らず、土壌でも発見されており、土壌の生物多様性や陸上の生態系にも脅威を与えています。土壌中の大量のマイクロプラスチックは水の流れや吸収に悪影響を及ぼし、植物の根付きを妨げ、ミミズのような有益な土壌生物がマイクロプラスチックを餌と間違えて死んでしまう原因にもなります。つまり、土壌中のマイクロプラスチックは、私たちが必要とする食料の栽培を難しくすることで、人間の健康にも影響を及ぼしているのです。

さらに残念なことに、私たちがマイクロプラスチックを摂取してしまう最も一般的な方法の一つは、ペットボトルやテイクアウト用容器などの使い捨てプラスチックです。研究者たちは、1リットルサイズのプラスチックボトルに24万個のプラスチックナノ粒子が含まれていることを確認しました。これらは腸や肺を通過して血流や臓器にまで入り込む可能性があります。

では、マイクロプラスチックは人間にとってどれほど危険なのか?

石油由来のプラスチックが人間に広く使われ始めてから70年以上が経ち、今やプラスチックは文字通り私たちの体の一部になりつつあります。マイクロプラスチックが人間の体内に入り、蓄積されることはすでに確認されています。しかし、私たちがどのようにしてそれを吸収し、代謝し、排出しているのか(あるいはまったく排出できていないのか)は、まだ科学的に明らかになっていません。プラスチックの種類も多様であり、人間が接触する形や量も様々であるため、どの程度が有害で、どんな疾患や病気を引き起こす可能性があるのかといった人間の健康に対する直接的な影響についての包括的な研究はまだ不足しています。

ただし、広範囲かつ継続的にマイクロプラスチックにさらされることが、人間の健康に悪影響を及ぼす可能性が高いということは否定できません。

魚や他の動物を対象とした研究では、マイクロプラスチックが体内に入ると循環系を通じて細胞や組織にまで届くことが示されています。また、「マイクロプラスチック曝露の健康影響に関する研究」では、「マイクロプラスチックが体内に蓄積することで、栄養失調、炎症、生殖能力の低下、死亡率の上昇といった様々な悪影響が確認されている」と報告されています。これと同様のことが、人間の体内でも起きている可能性があります。

さらに懸念すべきは、マイクロプラスチックそのものに加えて、それが吸着しているさまざまな有害化学物質も同時に体内に取り込まれるリスクがあるという点です。poison.orgによると、マイクロプラスチックは重金属、ポリ塩化ビフェニル(PCB)、農薬など、環境中の有害な化学物質を吸収する可能性があるとされています。

マイクロプラスチックは細胞に侵入し、消化器系などの生体機能に影響を与えることで、毒素を体内に運び込む可能性があるため、研究者たちはこれが若年性乳がんや大腸がんの増加に関係している可能性や、その他の疾患を引き起こす媒体となっている可能性についても調査を進めています。さらに、空気中のマイクロプラスチックへの継続的な低濃度の曝露は、呼吸器系や循環器系の疾患につながる可能性もあると考えられています。ただし、これらについても人間を対象とした決定的な研究はまだ不足しています。

私たちにできることは何か?

マイクロプラスチックへの曝露をコントロールし、環境から取り除くことを考えるとこの問題の複雑さが見えてきます。

たとえ全ての人がプラスチックとの接触を完全に避け、魚介類を食べるのをやめ、今後一切プラスチック製品を購入しないとしても、マイクロプラスチックは私たちが呼吸する空気や水源の中に依然として存在し続けます。この問題に持続的な効果をもたらすには、「予防」と「除去」の両面からの多角的なアプローチが必要です。

予防の大きな部分は、新たなマイクロプラスチックが環境中に放出されるのを減らすことです。消費者として、私たちは紙、ガラス、竹、天然繊維の衣類など、より環境に優しい選択肢を購入することで貢献できます。

植物由来の「バイオプラスチック」の開発は、従来の石油由来プラスチックの代替として注目されています。これらは自然に分解されるため、マイクロプラスチックにはなりません。しかし、現時点では製造コストが高く、多くの企業で広く採用されていないのが現状です。とはいえ、実現すれば、従来の合成プラスチックよりも低い炭素排出量で済む可能性があります。

すでに存在するマイクロプラスチックを環境から除去することは困難な作業ですが、期待できる研究や技術も進められています。たとえば、電極を使用してマイクロプラスチックを分解し、無害な水分子に変える技術などが探られています。ただし、このプロセスは高コストで、まだ一般化には至っていません。

2019年には、アイルランドのティーンエイジャーが科学コンテストの一環で「フェロフルイド(磁性流体)」という油と磁性粉末を組み合わせた物質を使い、マイクロプラスチックを磁気で引き寄せて除去するというアイデアを発表しました。このシステムは下水処理施設に導入できる可能性があり、一次マイクロプラスチックの回収に効果的とされています。

ドイツの企業では、シリカ(ケイ素)を水に加え、渦を利用してマイクロプラスチックを水面に集めて回収するという方法も開発されています。さらに、カナダのウォータールー大学の研究者と化学工学教授ティザズ・メコンネンは、熱分解を利用してエポキシ樹脂を活性炭に変えることに成功しました。活性炭はナノプラスチックの除去に有効とされています。

私たち個人や家庭レベルでも、マイクロプラスチックへの曝露を減らし、環境負荷を軽減するためにできることがあります:

- 浄水器を導入する:ほとんどの浄水システムは、飲料水中のマイクロプラスチックを除去または大幅に減少させることができます。

- 空気清浄機を使う、もしくは高性能なフィルターを使ったエアコンシステムを使用する(フィルターは定期的に交換)。

- 魚介類、特に貝類の摂取を控える。

- 合成繊維ではなく、天然素材の衣類を購入する。すでに使用された合成繊維製品をリユースするのも有効。

- バイオプラスチックを使用した製品を選ぶ(例:食品包装、おもちゃ、使い捨て食器など)。

- プラスチック袋の代わりにエコバッグを使う。手で持ち運べる場合は袋を断るのもOK。

- 自宅や外出先で使える「マイ食器セット」を用意する(金属のフォーク・スプーン、布ナプキン、再利用可能なストローなど)。

- ペットボトルを避ける。使い捨てであっても、ガラス・アルミ・ステンレス製のものを選ぶ。

- 食品の保存には、プラスチック以外の方法を使う。

- 使い捨てプラスチックを使わない

最後に

日常生活の中で完全にプラスチックやマイクロプラスチックを避けることは、現実的には難しいでしょう。それでも、自分自身や他人がこの問題を認識し、よりよい選択をしようと努力しているのなら自分をほめてあげるきです。たとえ今回の提案のうちひとつだけでも取り入れられたなら、それは前向きな一歩です。

本当に”体に良い食事”のレシピはSNSではなく、あなたの中にある

We are what we eat ―――― 「私たちの体は、私たちの食べるものでできている」

このことばを聞くたび、本当にその通りだなとしみじみ感じてしまいます。そして、毎日何を食べるかって、実は“自分をどう扱うか”に直結しているなとも思うんです。

今回はそんな視点から、私の食との向き合い方と、ちょっと偏った食への愛を綴ってみます。

食べることは私にとって最重要事項

日々の生活において、私が一番重きを置いているものこそが、毎日の「食事」です。

日常だけでなく旅先でも、観光スポットよりもまず先にグルメスポットばかりリサーチするタイプです。

美味しいものを食べているときが一番幸せ。

美味しいものを食べれば機嫌が直る。

美味しいものをできるだけたくさん食べてから死にたい。

そんな、常に食べることばかり考えている、食への執着100%な人間なのです。

だって、美味しいものの力ってすごいじゃないですか。

まず味、食感、見た目、香り、調理の音、五感を一気に満たしてくれますよね。

そして、舌で味わって体に取り込んで、ただ満腹感を得るだけではなく、「あぁ、美味しい~~!」ってにっこりしている時間に、心まで満たされていく。

万能薬すぎませんか?

もちろん、どうしても忙しくて適当に済ませることもあります。

でもやっぱり、たとえばコンビニで「どれもそんなにそそられないけど時間がないし…」となんとなく手に取ったものは、いくら健康そうなメニューでもイマイチ満足しないんですよね。

お腹はたしかにふくれたはずなんだけど、なぜか食べた気にならないというか、脳と体がちぐはぐというか。

もっと悪いときは、体がむしろだるくなることもあります。

食べ物ってエネルギーになってくれるはずなのに、鉛を飲み込んでしまったのではないかというくらい、逆に体から精力が奪われる。

だから、私は毎食妥協したくないんです。

中途半端に食べて心が満たされないなら、空腹を募らせるほうが良い。

ちゃんとお腹を空かせて、本当に食べたいものを口と胃と心と…全身で楽しむ。それが何よりも幸せなのです。

食べたものが自分を作るって、単に栄養面の話だけではなく、こうした精神面も大きいと私は思います。

何を食べるべきかは体に聞く

そんな、食へのこだわりが強い私ですが、何もとにかく量を食べたいわけではありません。

たしかに「胃袋があと5個くらいあればいいのに…」と思ったことは人生で多々ありますが、大切なのは量より質。

体だけでなく心まで満たしてくれる食事なわけです。

だから、何を食べるか決めるときは必ず「自分の身体」に聞いています。

「何を食べようか~どんな気分かな?」といろんなメニューを脳内でシャッフルカードしながら、自分の体に聞く。

ピンとくるカードにあたるまで、ひたすら自分に問うのです。

例えば、朝起きた時。

半分寝ぼけながらも、頭の中で「どうする?パン食べたい?ごはんの気分?なんか違うよね…作るのもめんどくさいし…」と語りかけ、

「あ、あれだったら食べれるかな?うん……うんうん、いいかも!食べたい!」と、頭の中でピースがハマった瞬間に、急にお腹がちゃんと空き始めて体も頭も起きはじめるんですよね。

仕事中の間食なら「めちゃくちゃ頭使ったから、さすがにチョコオールドファッションとコーヒーのコンボをキメたい」とか、「今の私、絶対塩おにぎりが一番ウマい体だ!」とか。

夜ごはんなら「今日のお腹の空き具合だと、ガッツリこってり食べちゃいたいな、でも後味はさっぱり系がいいからトンカツをポン酢で食べるか!」とか

「いや、朝ごはんっぽいけど今日は白米を漬物でかきこみたい、しかも白菜の漬物!」とか、かなり具体的に思い浮かべます。

そして、自分の体に聞いた通りのものを食べると、これがめちゃくちゃに美味しい。

そのメニューがたとえ素朴な一汁一菜でも、ジャンキーな揚げ物でも一緒。

欲しいものは、心と体がちゃんと知っているんですよね。

今の時代、何が健康にいいとか、これは美肌に効くとか、腸活にはこういう栄養素が必要とか、いろんな情報があふれています。

しかも忙しい現代人には、週末に作り置きしたおかずを、計画的に平日消費したり、いっそメニューを固定化して栄養も調理も最効率化!みたいなSNS投稿も刺さりますよね。

私も「なるほど…」と納得はするんですが、いざ、毎食の選択がそういう外部の情報に引っ張られると、なんだか食事にワクワクしなくなるんですよね。

なんなら、体もあまり健康になった気がしない。

それもそのはず、と私は思えて仕方がありません。

だって、私たちの体の状態は、日々微妙に違うじゃないですか。

内部のコンディションもあれば、外部からの刺激を受けて変化したりもする。一日として全く同じ状態というのはあり得ないですよね。

だとしたら、その日その時、体が必要とする食事だって変わってくると思うんです。

たとえ理論上、最高に栄養バランスが良い食事でも、体の声を聞いたものでないのなら、きっと体だってその食事をスルーして、せっかくの栄養も吸収してくれない。

一方、一見栄養バランスはイマイチそうでも、ちゃんと自分の体に聞いたメニューなら、それを食べれば心も体もハツラツになる。

そんな気がしています。

本当の意味で体に良い食事のレシピは、SNSじゃなくもっと身近、あなたの体が知っているんです。

料理の時間も食事の一部

だから、私は作り置きをあまりしません。

せいぜい作っても次の一食分まで多めに作るとか、日持ちやリメイクが効くおかずを1、2品ほどです。

その理由は、ここまでお伝えした通りです。

休日の午前いっぱい使って頑張って作っても、明日にはそのメニューの気分じゃなくなっている、そんなことがザラにあるからです。

それでも痛むからと作り置きを消費することが義務になった瞬間、ますます食べたくなくなって、何日か後にイヤイヤ口に詰め込むか、食材に謝りながら廃棄するか…

そういうことが重なったので、作り置き生活は諦め、その日、食べたいと思ったものを、その場で作る生活にシフトしました。

もちろん、めちゃくちゃめんどくさいです。毎回ちゃんと自分の体に聞くことのデメリットは、確かにここにあります。

唐突に手作り餃子が大量に食べたくなって、その材料だけスーパーに買いに行かなきゃいけない、しかも包むのに時間もかかる、みたいなことが多々起こります。

最初は、それがとても非効率に思えて「いやいや、次の買い出しまで我慢」と抑え込むこともあったのですが、最近、「いっそその調理の過程すら楽しんでしまえばいいのでは?」と思うようになりました。

実際、体が本当に欲するものを作っているときって、気分もちょっと上がるんですよね。

副菜用の野菜を切りながら「うんうん、いい感じかな~?」と、主菜の火の通り具合を耳で感じたり、「は~いい匂い~早く食べたい!」と蓋を開けてあふれ出た湯気を胸いっぱい吸いこんだり。

時間も手間もかかって、非効率なことに変わりはないんだけど、なんだかんだ毎日楽しんでしまうんです。

自分の体にちゃんと耳を傾けているということが、自己肯定感も高めてくれているのかもしれません。

メニューを考えるときも、作るときも、食べるときも、ずっとそこに意識をフォーカスさせていて、なんだか知らず知らずのうちにマインドフルネスに食事を摂るようになっているのかもしれません。

親の心子知らず

こんな風に食べることが大好きな人間に育ったのは、昔から母が私に「ちゃんとしたものを食べさせる」ことを頑張ってくれていたからかもしれません。

ちゃんと栄養のある美味しいものを、私にたくさん食べさせたいと品数を増やし、新しいメニューにもよくチャレンジしてくれていました。

そんな母の口癖は「女の子は美味しいものを食べとかないと、旦那さんに作ってあげられないからね」。

でも母さん、ごめん。

美味しいものをたくさん食べさせてもらった私は今、日々自分のためだけに料理してるよ!

理想の自己 vs 義務の自己:バランスの取れたアプローチ

人間は自然に自己成長を求め、自分のベストを目指す傾向があります。この「より良くなりたい」という欲求には、しばしば2つの異なる動機が伴います。それが「理想の自己」と「義務の自己」です。「理想の自己」は自分がなりたい姿を、「義務の自己」は自分がなるべきだと感じている姿を指します。この動機は私たちの行動に大きな影響を与える可能性があり、それを理解することは自己成長と幸せのために重要です。

理想の自己

理想の自己とは、私たちがなりたいと願うベストな自分です。それは、達成したい目標や夢を反映したものであり、私たちに成長や努力を促す強い原動力となります。

研究によると、理想の自己に意識を向けることは行動に大きな影響を与えることがわかっています。例えば、理想の自己を意識するよう促された参加者は、健康的な食生活や定期的な運動など、より良い行動を取る傾向がありました(Kiviniemiら, 2011)。また、理想の自己に焦点を当てることで、目標に向かい粘り強く行動することが研究でもわかっています(Oysermanら, 2006)。

神経科学の研究では、理想の自己は前頭前皮質(計画や目標設定に関与する脳領域)と関連していることが示されています。ある研究では、参加者が理想の自己を想像しているとき、現在の自己を想像しているときよりも前頭前皮質の活動が高かったと報告されています(Northoffら, 2006)。これは、理想の自己が自己成長を促す重要な要素であることを示しています。

義務の自己

義務の自己とは、「こうあるべき」と自分が感じている姿です。それは、期待や責任を背負った「こうでなければならない自分」を表します。義務の自己は、責任を果たすための強い動機にもなります。

一方で、義務の自己がネガティブな影響を与えることもあります。自分が期待に応えていないと感じると、人は罪悪感や恥を感じやすくなり、結果として回避したり先延ばしをするなど逆効果の行動を取ってしまうこともあります(Carver & Scheier, 1998)。

神経科学的には、義務の自己は扁桃体(恐怖や不安などの感情処理に関与する脳領域)と関連しています。ある研究では、義務の自己を想像しているときの方が理想の自己を想像しているときよりも扁桃体の活動が高かったと報告されています(Northoffら, 2006)。これは、義務の自己がストレスや不安の原因となり得ることを示しています。

理想の自己と義務の自己のバランス

理想の自己と義務の自己は、異なる影響を持ちつつも、どちらも自己成長と幸福のために不可欠な要素です。理想の自己は希望や夢を、義務の自己は責任や義務を象徴しています。これらをバランスよく持つことで、ストレスを抱えることなく目標を達成することが可能になります。

ある研究では、理想の自己と義務の自己の両方に焦点を当てることで、健康的な行動(運動や食生活の改善)を促す効果があることが示されています(Kiviniemiら, 2011)。

神経科学的にも、両者のバランスを取ることは意思決定や目標設定に関わる腹内側前頭前皮質の活動と関連しています。理想の自己または義務の自己のどちらか一方に集中するよりも、両方を考慮しているときの方がこの領域の活動が高まるという結果が出ています(Northoffら, 2006)。

自己成長と幸福のために

理想の自己と義務の自己を理解し、バランスを取ることは、自己成長と幸福感の向上に大きく貢献します。両方の動機に焦点を当てることで、自分の目標を達成しながら、社会的責任や役割も果たすことができます。

研究によると、自己成長に焦点を当てることで、幸福感や人生満足度が向上することが明らかになっています(King & Hicks, 2007)。また、個人の成長に取り組んでいる人は、前頭前皮質の活動が高いという神経科学的な証拠もあります(Krogerら, 2013)。これは、自己成長が脳の働きや幸福感において重要な役割を果たしていることを示しています。

結論

理想の自己と義務の自己は、それぞれ異なる動機でありながら、どちらも私たちの行動に強い影響を与えます。理想の自己は「こうなりたい自分」、義務の自己は「こうあるべき自分」です。この2つの動機をバランスよく取り入れることで、個人の成長と幸福度がアップします。

行動科学と神経科学の研究は、両方に焦点を当てることが、行動面でも精神面でもプラスの効果をもたらすことを示しています。理想の自己により成長が、義務の自己により責任感が促され、両者の調和が健全な意思決定と目標達成に導きます。

自己成長と義務のバランスを取りながら生きること。それが、より豊かで満足のいく人生への鍵と言えるでしょう。

______________________________________________________________________________________

参考文献(英語)

Carver, C. S., & Scheier, M. F. (1998). On the self-regulation of behavior. Cambridge University Press.

King, L. A., & Hicks, J. A. (2007). Whatever happened to “What might have been”? American Psychologist, 62(7), 625–636.

Kiviniemi, M. T., et al. (2011). Fitting the task and the person. Social and Personality Psychology Compass, 5(12), 960–975.

Kroger, J. K., et al. (2013). Identity status change. Journal of Adolescence, 36(5), 741–752.

Northoff, G., et al. (2006). Self-referential processing in our brain. NeuroImage, 31(1), 440–457.

Oyserman, D., et al. (2006). Possible selves intervention. Journal of Adolescence, 29(4), 687–702.

心がまぁるくなった30代後半。歳を重ねるってどういうこと?

ふらりと立ち寄った書店で手に取った『ココ・シャネル99の言葉』。

そこに書かれていたのは

“女の人生。本番は40歳から。それまでは練習みたいなものよ。そして40歳からが、本当におもしろい”という言葉。

「私の人生はこれからが本番なのか」と思うと、なんだかワクワクしてきました。

歳を重ねるとはどういうことなのでしょう。これまでの人生とこれからについて、あらためて考えてみることにしました。

35歳からヒシヒシと感じる体の変化

20代の頃は、夜更かししても翌日は元気に活動できました。念入りなスキンケアをしなくても肌にはハリがあったし、日焼け止めを塗り忘れてもシミなんて気になりませんでした。

でも、35歳を過ぎた頃、鏡を見てギョッとしました。今まで気にならなかったシミや毛穴がどうしても気になるし、ハリのあったバストも、2人の子どもを母乳で育てた結果、すっかり萎んでしまった……。夜更かしした翌日の午前中は使い物になりません。

自分に時間とお金をかけられるように

一方で、歳を重ねることは、悪いことばかりではありません。35歳を過ぎた頃から、「自分のために時間とお金を使う」ことへの罪悪感が薄れていきました。

スキンケアに時間をかけたり、勇気を出してエステや美容クリニックに行ってみたり、気になっていた下着屋さんに行って、自分にぴったりの補正下着を買ってみたり。忙しい時でも、自分のための時間を確保して、一人で美術館や映画館に行ったり、週1回はヨガに通ったりできるようになりました。

不思議なことに、自分を大切にする時間が増えると、歳を重ねることへの抵抗感も和らいでいきました。身体の変化には逆らえないけれど、歳を重ねることを楽しむという選択肢があることに気がついたのです。

心のまぁるさという贈りもの

先日迎えた38歳の誕生日。「お誕生日おめでとう」とメッセージを送ってくれた友人に、「歳をとるのは身体的にはイヤだけど、心はすごく生きやすくなった気がしてる」と返信している自分がいました。

そう感じられるようになったのは、30代後半になって、少しずつ心がまぁるくなってきたからかもしれません。

人との出会いや、日々の経験を重ねるなかで、いつの間にか考え方が変わってきたように思います。

たとえば——

過去の辛い経験は、今の自分の優しさにつながっている。

他者の不機嫌は、自分のせいではなく、その人自身の問題。

失敗や挫折は、振り返れば最高のネタ。

誰かに好かれようと無理をするより、自分が大切にしたい人を大切にし、自分を大切にしてくれる人を大切にすればいい。

そんなふうに思えるようになったことで、心がふっと軽くなり、生きやすくなりました。

自分を大切にする方法を知ることが大切

でも、歳を重ねたからといって、自然と自分を大切にできるわけではありません。私が自分を愛おしく思えるようになったのは、これまでの経験だけでなく、自分と向き合う方法を他者から教えてもらったからです。

私は30代後半でWebマガジン『Humming』に出会いました。『Humming』を読んだり、編集長の話を聞いたりするうちに、少しずつ自分と向き合う大切さを実感していきました。

この世界には、人生の先輩がたくさんいます。本を読んだり、誰かの話を聞いたり、先輩たちの知恵をちょっと分けてもらうことで、人生はもっと潤うし、直感が研ぎ澄まされていくことを体感しています。

歳を重ねることは自分をより深く知ること

20代の頃は「歳をとりたくない」と思うことも多かったです。でも今は、歳を重ねることも悪くないと思っています。もちろん健康でいられるかな、仕事を続けていけるかな……など、未来への不安もあります。でも、自分がどんな人生をおくっていくのか、楽しみの方が大きいです。

というのも、最近の私は「明日死ぬかもしれない」と思って生きているからです。だったら、起きるかわからない未来のことを悩むのではなく、「今」を大切に、やりたいことはどんどんやって生きたいなって。

歳を重ねるということは、ただ老いていくことではなく、自分自身を深く理解して、より自分らしく、より自由に生きる術を身につけていくプロセスなのかもしれません。

【商品紹介】自然石鹸の魅力を発見:お肌にやさしいナチュラルなケア

合成成分や刺激の強い化学物質があふれる現代において、ナチュラル石鹸への切り替えは、肌をやさしくケアしながら、環境に配慮したライフスタイルを取り入れるシンプルでパワフルな方法です。植物由来のオイル、エッセンシャルオイル、スキンケアに優れた植物成分を使用した手作りの石鹸で、市販の製品に含まれる不要な添加物なしの、ぜいたくな体験となるでしょう。

しかし、ナチュラル石鹸の特別な点とは? どのように肌に良い影響を与えるのか、そしてなぜナチュラル石鹸に切り替えるべきなのか? この記事では、おすすめのナチュラル石鹸を紹介しながら、ナチュラルで手作りの石鹸が、健康なお肌とセルフケアをするすべての人にとって必須のアイテムである理由を探ります。あなたの毎日の洗顔習慣を、至福のリラックスタイムへと変えてみませんか?

お肌にやさしい成分

ナチュラル石鹸は、オリーブオイル、ココナッツオイル、シアバターなどの植物由来のオイルやバターを使用しており、肌の自然な潤いを奪うことなく、しっとりと洗い上げます。敏感肌や乾燥肌の方にもぴったりです。

______________________________________________________________________________________

おすすめ①

WATO

🌿 公式サイト: https://www.watosoap.com/collections/soap

成分: 天然オイル、藍、竹炭、大麻炭、米ぬか、ターメリック、日本酒

WATOは、創設者の母・ノリコさんにインスパイアされた日本人女性&黒人女性が経営するブランドです。彼女は独学で伝統的な石鹸作りを習得し、現在はブランドとしてその技術を活かしています。ヒマワリ油や米ぬか油などのナチュラルオイルと植物由来の染料を使用し、色合いをゼロから調合。自然でこだわり抜かれた石鹸を提供しています。

合成化学物質不使用

市販の石鹸には、硫酸塩(SLS)、パラベン、合成香料が含まれていることが多く、これらは肌を刺激し、乾燥を引き起こす原因になります。ナチュラル石鹸は、その代わりにエッセンシャルオイルや植物エキスを活用し、心地よい香りとスキンケア効果を提供します。

______________________________________________________________________________________

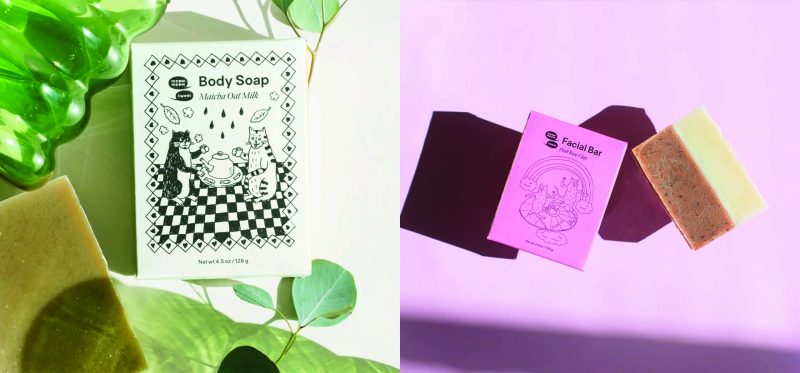

おすすめ②

Meow Meow Tweet

🌿 公式サイト: https://meowmeowtweet.com/collections/soap

成分: 天然オイル、シアバター、エッセンシャルオイル、植物エキス

Meow Meow Tweetは、ココナッツカカオ、ヒノキクローブ、ラベンダーレモン、グレープフルーツミントの4種類の香り豊かな石鹸を使用。ヴィーガン石鹸でもあり、Leaping Bunny認証(動物実験を行わないことを証明するための認証)を取得し、パームオイルフリーで環境にもやさしい紙包装が特徴です。

グリセリンをたっぷり含み、保湿力抜群

グリセリンは、水分を引き寄せて肌を潤す天然の保湿成分。市販の石鹸では製造過程で除去されることが多いですが、手作り石鹸にはそのまま残っているため、肌にたっぷりの潤いを与えます。

______________________________________________________________________________________

おすすめ③

Binu Binu

🌿 公式サイト: https://www.binu-binu.com/collections/soap

成分: 天然オイル、シアバター&ココアバター、ココナッツミルク、カオリンクレイ、お茶エキス、エッセンシャルオイル

韓国の伝統的な入浴習慣「セシン」からインスパイアされたBinu Binuの石鹸は、韓国の文化に根付いた「ボリ茶(麦茶)」をベースに作られています。ボタニカル成分とエッセンシャルオイルを組み合わせた8種類のラインナップがあり、ニューヨーク・タイムズ紙やVogueでも紹介された人気ブランドです。

環境に優しく、生分解性あり

ナチュラル石鹸は、環境に配慮した持続可能な成分で作られ、パッケージも最小限または環境にやさしいものを使用しています。

______________________________________________________________________________________

おすすめ④

Wary Meyer

🌿 公式サイト: https://warymeyers.com/collections/bar-soap

成分: 100% 植物性グリセリン

メイン州でハンドメイドの石鹸&キャンドルを作る夫婦ブランド。デザイン性の高いカラフルな石鹸が特徴で、すべて合成洗剤、アルコール、パラベン不使用。バスルームのインテリアやギフトにも最適なアイテムです。

クルエルティフリー&エシカル

ナチュラルソープブランドの多くは、倫理的に正しい方法で原材料を調達し、動物実験をせず、正当な価格で購入するフェアトレードを行っています。

______________________________________________________________________________________

おすすめ⑤

Herbivore Botanicals

🌿 公式サイト: https://www.herbivorebotanicals.com/collections/soap

成分: 天然オイル、炭パウダー、エッセンシャルオイル、カオリンクレイ

ナチュラル&オーガニックのスキンケアで有名なHerbivore Botanicals。炭石鹸やピンククレイ石鹸など、100以上の高評価レビューを誇る高品質な製品を提供しています。

あなたに合ったナチュラル石鹸を見つけよう

乾燥肌、敏感肌、角質ケアが必要な方など、それぞれの肌に合わせたナチュラル石鹸が見つかります。

______________________________________________________________________________________

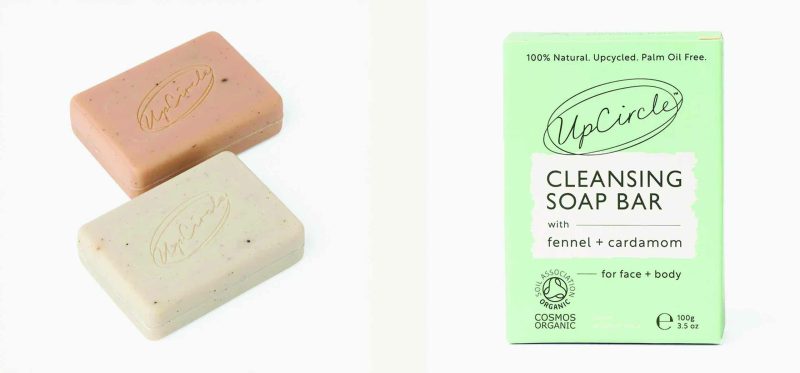

おすすめ⑥

Upcircle Beauty

🌿 公式サイト: https://us.upcirclebeauty.com/collections/cleansers

成分: グリセリン、ココナッツ酸、シアバター、天然オイル、植物エキス

イギリス発のUpcircle Beautyは、アップサイクル原料を活用したスキンケアブランド。余剰食材を再利用し、天然成分とブレンドした保湿力の高い石鹸を提供しています。

自然石鹸に切り替えて、毎日のバスタイムをより心地よいものにしてみませんか?

代謝の健康状態とは?医師が解説

私が30代前半で乳がんと診断されたとき、それまでの健康に関する考えをすべて見直さなければなりませんでした。突然、これまで考えたことのなかった疑問に直面しました。

- なぜこのようなことが起こったのか?

- 自分の体のために何ができるのか?

- どうすれば、継続できる方法でポジティブに健康を取り戻すことができるのか?

その時、私はナシャ・ウィンターズ博士の『The Metabolic Approach to Cancer(がんに対する代謝的アプローチ)』という本に出会いました。この本は、私の健康や病気に対する理解を根本から変えました。「代謝の健康状態」というワードを、単なる流行の言葉やダイエット方法としてではなく、私たちの体は細胞レベルで機能している土台であると紹介していました。

私は、自分が選択するすべてのこと—食事、運動、ストレス管理—が、体の回復力や健康維持にどのような影響を与えるのか理解するようになりました。この気づきは、私自身の健康管理だけでなく、家族や患者のケアの方法も変えました。

代謝の健康は誰にとっても重要

代謝の健康は、病気を持つ人だけのものではありません。これはすべての人にとって重要です。実際、93%の人々が代謝の面で不健康であり、代謝の問題は今日私たちが直面するほぼすべての慢性疾患の根本原因となっています。アメリカのケイシー・ミーンズ博士の研究によると、この統計は驚くべき結果で、多くの人々が何らかの代謝的な問題を抱えていることを示しています。

代謝の健康が著しく低下すると、代謝症候群を引き起こす可能性があります。これは、心臓病、脳卒中、2型糖尿病のリスクを大幅に高める複数の症状の集まりです。代謝症候群の場合、高血糖、高血圧、腹部脂肪の蓄積、異常なコレステロール値などのリスクがあると診断されます。しかし、これは一夜にして発症するわけではありません。疲労、食欲の変化、血糖値の乱高下、ブレインフォグ(頭の中がふわふわし、認知機能や集中力が低下)などの初期症状が現れ、それが進行すると病気へとつながります。しかし、日々の習慣を少しずつ改善することで、代謝の健康状態を向上させることができるということです。

日常生活における代謝の健康の重要性

多くの人々は、年齢のせいだと思い込んでいる症状が、実は代謝の問題のサインであることに気づいていません。

代謝が低下しているサイン:

- 疲れやすい、または疲れているのに眠れない

- 集中力や記憶力の低下

- 正しい生活をしているのに体重管理が難しい

- 甘いものや加工食品への強い欲求

- 膨満感、逆流、便秘などの消化不良

- ホルモンバランスの乱れ(生理不順、甲状腺の問題など)

- ストレス耐性の低下、常に圧倒される感覚

これらの症状の多くは、血糖値の乱れ、ホルモンバランスの崩れ、炎症など、代謝と深く関わっています。

代謝をサポートする方法

幸いなことに、厳しい食事制限や短期間の対策ではなく、日々の小さな習慣の積み重ねによって代謝を改善できます。

- 加工食品を避け、全粒食をとりいれる

- 食後に軽い運動を取り入れる(15分のウォーキングなど)

- 食事のタイミングを工夫し、朝食や昼食をしっかり摂る

- 睡眠の質を向上させるため、朝日を浴び、ブルーライトを制限する

- 呼吸法や瞑想、自然とのふれあいでストレスを管理する

- 十分な水分を摂り、毒素を避ける

これらの習慣を取り入れることで、日々の活力を高めることができます。

代謝が健康であるために「気づくこと」

何よりも大切なのは、自分の体に注意を払うことです。

- 朝起きたとき、どのように感じるか?

- 食後のエネルギー状態はどうか?

- 睡眠の質は良いか?

これらの小さな変化に気を配ることで、代謝健康を維持し、より充実した人生を送るための第一歩を踏み出すことができます。

あなたの代謝は、毎秒あなたの健康を支えています。それにふさわしいサポートをしてあげましょう。

______________________________________________________________________________________

ジャクリン・トレンティーノ医師は、家庭医療専門医です。女性の健康を専門とし、ウォールストリートジャーナルやウィメンズ・ヘルス誌などのメディアにも取り上げられています。

機能性医学の医者でもあり、自身も乳がんを経験したトレンティーノ医師は、健康問題の根本原因を明らかにすることに情熱を注いでいます。ホリスティックなアプローチを取り入れ、長期的な健康とウェルビーイングをサポートすることをミッションとしています。

運動嫌いの私が「運動はメンタルにいい」を少しずつ信じはじめた話

突然ですが、皆さんは体を動かすことは好きですか?

“適度な運動習慣”、ついてますか?

運動はしたほうがいい、それはおそらく誰もが同意することでしょう。

運動したほうがいいなんて、百も承知

かく言う私は、圧倒的インドア派。できるだけ外に出たくないし、体も動かしたくない派です。

一方、世の中では一時期こんな言葉まで流行りました。

「筋肉は裏切らない」

なんてキャッチーでインパクトのある言葉なのでしょう。

“裏切らない”の解釈にはいろいろありますが、個人的に私がよく目にする文脈は「メンタルを強くしたいなら、運動をしろ」、そういった類のものです。

近年、うつ病とかメンタルに関する注目が高まっているからか、皆さんも一度はそんなニュアンスの話を聞いたことがあるのではないでしょうか。

特にコロナ禍をきっかけに、運動は精神衛生を保つ上でも重要という意識は、急速に広まったように感じます。

私自身、すぐ考え事がぐるぐる頭をめぐるメンタル弱めなタイプで、まさにコロナ禍真っ最中に抑うつ状態に陥った経験があります。

そんなとき、心療内科の先生に言われたことがあります。

「少しずつでいいので、外に出て歩いたり運動してみてください」と。

そして心の中でこう思いました。

「そんな気力があったら、そもそもこんな状態になってない」と。

それからしばらく月日が経ち、うつっぽさからもなんだかんだ抜け出せたころ、今度は友達との何気ない会話で「やっぱり考え事が止まらない」という話になりました。

その友達は私の気持ちを汲んではくれつつも、同じタイプではないからか、

最終的にはなぜか「まあもっと体動かしてみたら?運動すれば考え事とか飛んでくよ」と言ってきたんです。

そして心の中でこう思いました。

「え…?なんでそこに着地するわけ?そういう話じゃなくない?」と。

そしてまたある日、別の友達とデスクワークで体がガチガチ、なんだかやる気もでないという話になりました。

その友達も同じくらいデスクワークで体がガチガチだったのですが、私のような運動嫌いではありませんでした。

もう皆さんお分かりですよね。

そう、「ガタがきはじめたのかな~」なんて笑い飛ばされるはずだった他愛もない雑談は、

「あんたはもっと運動しな」という、友達の口から放たれた鋭い言葉でバッサリいかれたのです。

そして私は、心の中で思いっきり毒づきました。

「もー!どいつもこいつも、運動運動うるさ~い!」と。

運動に絡めて話を終えなきゃいけないゲームでもしているのかと疑うくらい、みんな口を揃えて運動しろと言ってくる気がして、ほとほと嫌気がさしていたんです。

運動したほうがいいなんて、百も承知。

でもメンタルが落ちているからそもそも動く気にもなれないし、考えすぎの根本的な解決策が運動なわけないし、

凝りまくった体ではちょっとしたストレッチでもすぐ疲れるし、何より続かない自分にまたメンタルが下がるし…。

と、今思えば、壮大な負のスパイラルに陥っていたのかもしれません。

「筋肉は裏切らない」とまではいかずとも…

それがおかしなことに、運動嫌いだったはずの私が、どうやら最近少し「そっち側」に近づいている気がするのです。

体を動かすと本当にメンタルも上向くのかもしれない、と身をもって実感しはじめているのです。

すべてのはじまりは”自転車通勤”

一番のきっかけは、転職して自転車通勤になったことでした。

新しい職場は、電車で通うにも歩くにも中途半端な場所にあり、一番理にかなった通勤方法が自転車だったのです。

ただそれだけなのですが、今思えばこれが大きなターニングポイントでした。

会社までは自転車で約20分という、これも運動不足な人間にはちょうどいい距離で、ほんのり汗ばむけれど疲れ切って仕事にならないというほどではない。

だからこそ、深く考えることもなく毎日淡々と続けられました。

あえて意識するというわけではありませんでしたが、心のどこかで「今の私は、日々最低限体を動かしている」という達成感というか充足感というか…そんなものを毎日感じていた気がします。

しかもちょうど川沿いを走る経路だったので、開けた景色を眺めながら、微妙に変化する木々や川の香りも感じて、毎日気分がリフレッシュされていました。

そのおかげか、それまではおぼろ豆腐のようにすぐ崩れていたメンタルも、木綿豆腐くらいにはなってきた気がするのです。

自転車通勤が板につきペダルを漕ぐ足も軽やかになってくると、だんだんこの運動量では物足りなくなってきました。

しかもメンタルが少し上向いているからか「何かもうちょっと運動できる気がする!」と、なんとYouTube動画を活用して自宅で運動する、いわゆる「宅トレ」まではじめたのです。

帰宅後、仕事着を脱ぎ捨てながら動画を選び、そのまま15~20分程度汗をかく。

そんな日々の達成感は自転車通勤の比ではありません。

毎晩「ふ~~今日も動いた動いた~!」と満足感と心地よい疲れを感じながら、布団に潜り込む気持ちよさを初めて知った気がします。

じわじわ実感する“運動とメンタル”の関係

少しずつ運動が習慣化しつつも、まだベースには運動嫌いが残っているので、よく怠けたくなるのも事実。

ましてや仕事でモヤモヤした日や疲れて元気がない日は、余計運動なんてする気分になれません。

とはいえ、人生初というくらい続きはじめた運動習慣を途絶えさせるのも癪なので、しぶしぶ2分くらいのトレーニング動画を探し出して、とりあえず動いてみます。

すると、さっきまでのどんよりした気持ちはどこへやら。ささくれ立っていた気持ちがだんだん和らいでいくんです。

「何をそんなむくれてたんだ?」と思いはじめ、さらには「もうどうでもいいや、それよりもっと汗かきたい!」と、前向きな気持ちすら湧いてそのままトレーニング続行。

「運動しろ」と言われるたびに突っかかっていた人間が、奇跡みたいな話です。

こういう経験を何度かして以来、ようにしています。

仕事中、何かイライラすることがあったときや、周りと比較して自己嫌悪に陥ったとき、ふと漠然とした不安を感じたとき。

黒いものに自分が飲み込まれかけていると気づいたら、とりあえず一旦立ち上がってみます。

実は、そのまま身を任せて闇に飲まれるほうが楽なんだけど、ちょっとだけ踏ん張ってとどまる。

それはウォーキングやストレッチなどTHE運動でなくても、トイレに行くとか、ベランダへ出て外を眺めるとか、やり残した食器洗いをするとか。

んです。

個人的に負のスパイラルに入るときって、ずっと同じ体勢でいたり、同じ景色ばかり見ていたり、”何かが停滞している”ことが多い気がします。

動けば体の血が巡りはじめて、連動するように停滞していた気分も軽やかに巡る。

動けば目線や見える景色が変わって、閉じこもりかけていた気分も少し開ける。

動くことで問題そのものが解決するわけではありません。

でもは生まれると思うんです。

私にとって運動とメンタルの関係はそんな感じで、根本から働きかけてくれるというより、スタート地点に立つのを優しくサポートしてくれる感じです。

「筋肉は裏切らない」とまでは未だに思えないものの、動くことでマインドセットも変わるということは、こんなふうにじわじわ実感しはじめています。

運動嫌いが運動を習慣化できた理由

その後、諸事情で自転車通勤が難しくなったので、最近は通勤を片道ウォーキングで置き換えて運動量をキープしています。

意外と体力もついてきたのか、もう少し慣れたら往復徒歩でもいけそうだなとまで思っています。

少し前の私がみたら顎が外れるくらいの運動量なのですが、そもそもなぜ、運動嫌いが急に運動を習慣化できたのか?

正直、なんとなく思い付いてはじめて、気づいたら徐々に定着していたというのが本音ではあるのですが…

よーく思い返すと、それらしきポイントが見えてきたのでシェアしてみます。

“自分の意思”ではじめたから

なんとなくの思い付きとはいえ一つだけ確かなのは、誰かに言われたからでも、心療内科の先生や友達の言葉が蘇ったからでもなく、”自分で”思い至ってスタートを切ったということです。

この”自分の意思”ではじめたという事実は、全ての下支えになっている気がします。

たぶん、いつもの癖で考え事をしていた際に、たまたま「まあそりゃあ、健康なほうがいいよな」ということから派生して、

「運動は疲れるけど、かといって、このガチガチの体のまま何十年も生きていくのもしんどいよな」なんてことが頭によぎったんだと思います。

体を動かしたほうがいいという言葉の真意が、自分のなかでようやく腑に落ちた。

心にまとわりついていた変な鎖や重りがやっと外れた。

何年も鉛のように重く沈んでいた腰が、急にぷか~っと水面に浮かんでこれたのは、この”納得感”が肝だと思います。

“生活に馴染む運動”しかやらないから

私の場合、自転車通勤が最初のステップでしたが、これをより汎用性高く変換すると、、これに尽きると思います。

この”馴染む”というのは、おそらく一般的なイメージよりも徹底したものです。

たとえば、よく自宅や職場に近いジムだと続きやすいと言われますが、私からすればそれはただ「今の生活の近くに”存在している”」だけ。

実際に通うなら月謝制?回数券?それに何曜の何時に行く?その日は家事をいつやる?買い出しは?子どもたちのお迎えは?

考えること、変えることだらけです。

通勤経路を数歩それるだけで済む話ではなく、今の生活の流れを変えるという大きな壁がそこにあることに気づくはずです。

その点、。

自転車、徒歩、電車、タクシー、どんな手段であれ家には帰る、それならできる範囲で運動に置き換えてみる。

もちろん、完全リモートの人や仕事をしていない人でも置き換えはできます。

メールチェックだけは必ず立ってやるとか、考え事系のタスクはストレッチしながらやるとか。

スクワットのように少し腰を下げて掃除するとか、肩まで大きく使ってテーブルを拭くとか、すでにんです。

運動嫌いだからこそ、これくらい徹底的にハードルを下げないと続きません。

“トータルで考える”ようにしているから

実は、先ほど得意げに紹介した宅トレ最近かなりサボり気味なんです…。

でも、いいんです。その分、ウォーキングでしっかり動いているから。

ただ、そのウォーキングもサボって、普通に毎日電車で帰り続けた週もありました…。

でも、いいんです。その翌週からまた再開したから。

最近、運動に関する私のマインドは基本こんな感じです。

どの運動をしたかではなく1日でどのくらい動いたか、毎日ではなく月や年単位で見て続いているか。

なるべく大きく捉えて、トータルで考える。

これくらいどっしり構えるようにしてから、少々サボる日が続いても必要以上に自分を責めることが減りました。

むしろ「いつもよく頑張ってるんだから」と、自分を労わってあげられるようになったかもしれません。

あと宅トレに関しては「通勤に比べたら生活に馴染まないから、当然と言えば当然だ!」なんて開き直ってみたり…

やっぱり運動はメンタルを強くしてくれるみたいです。

気が向いたら動けばいい

そうは言っても、まだまだメンタルが沈むことは当然あるし、気を抜くとすぐに「動かないほう」へ逃げてしまいます。

動けば心も軽くなると身をもって経験したのに、どうしてもうずくまってしまうことはある。

でも、そんな自分を責めず、また動きたくなったら動けばいい。

何にせよ大切なのは自分の気持ちということです。

元々運動嫌いなんですから、気が向いて小さなハードルを1つ飛び越えただけで表彰もの。

それくらい図々しくていいと思います。

私も気が向くまで、徒歩通勤を往復にしたり宅トレを再開したりもしません!笑

お互い焦らずゆっくり心身の健康を育みましょう。

「過去の記憶と向き合う:映画『You Were My First Boyfriend』が教えてくれたこと」

「痩せればもっと可愛くなれる。

もっとおしゃれをすればみんなに好かれる。

メイクを覚えれば男の子にモテる」

こんな言葉に囲まれながら、私の自分の価値観は形作られていきました。金髪の綺麗なティーンエイジャーがたくさんいる学校で育った私にとって、自分のアジア人としてのアイデンティティは、自己肯定感を低くしていました。だからこそ、ドキュメンタリー映画『You Were My First Boyfriend』に深く共感しました。

この映画は、監督セシリア・アルダロンゴが、主に白人の人々が住むフロリダで成長した経験を描いています。プエルトリコ系である彼女の文化や外見は、同級生からいじめの対象になりました。アルダロンゴは、いじめの理由を映画の中ではっきり語っていませんが、彼女が再現したトラウマ的な体験から、その孤立の原因が彼女の外見にあったことが伝わってきます。

映画の中で、彼女は自分の10代の頃の写真を見せます。それが私自身を思い出させて胸を締め付けられるようでした。私もぽっちゃりしていて、黒い髪と小さな茶色い目をしていました。その隣には、輝くようなハチミツ色の金髪、鮮やかな青い目、スリムな体型の女の子たちが写っていました。彼女たちと比べることで、自分がどう見られているか、自分のことをどう感じているかが影響を受けていたことが、今ではよくわかります。

映画の中には、セシリアがトリ・エイモスのミュージックビデオを再現しながら、姉妹と共有する心のこもった瞬間があります。

「いつも痩せてたのはあなただった」と、セシリアは痛みを含んだ声で言います。すると姉妹は涙ながらにこう返します。「でも、あなたの隣にいると私は普通に見えたのよ」

このやり取りは、若い時の自分の見え方を見事に捉えています。10代の頃は、自分の見た目や好きな人が自分に気づいてくれるかどうかにばかり心を奪われていました。他の人も、同じように自信がなかったなんて考えもしませんでした。友達が自分より早く大人びていき、男の子たちに注目されているのを見て、いつも自分と比べていました。でも、今振り返ると、彼女たちもまた隠された不安を抱え、私を「地味な女の子」とは見ていなかったのかもしれません。

私はいじめられたことがなく、親切な友達に恵まれていたことに感謝しています。それでも、この映画は、不安や辛い記憶がどれほど長く私たちの心に残るかを思い出させてくれます。

映画はセシリアが高校の同窓会に出席する場面から始まります。会場に到着した彼女の緊張感がスクリーン越しにも伝わってきます。大勢の中を歩きながら、彼女は同級生たちから受けたひどい扱いについて語ります。しかし、その同級生たちはと言えば、そんな記憶はないと笑って答えています。彼女には、その瞬間が昨日のことのように鮮明に残っているのに、です。

映画を通して彼女は問い続けます。なぜこれほどまでに過去の記憶が残っているのか?なぜこの痛みにとらわれてしまうのか?

言葉の重みや感情の影響力を考えさせられる興味深いテーマです。私もまた、10代の頃に刻まれた記憶が残っています。サマーキャンプでドッジボールをしていたとき、ある男の子が「デブ」と叫びました。彼の顔も声も覚えていませんが、その時の恥ずかしさ、そして傷ついた感情は今でもはっきり覚えています。言葉はその場限りではなく、それが引き起こす感情によって永遠に心に残ることがあります。

映画には、学校のキャンプでのシーンを再現する場面があります。セシリアは、キャンプ場で寝ている同級生がいじめられているのを見ながら、何もできずにいたことを思い出します。そのとき、自分ではなくてよかったと安心さえ感じたといいます。 撮影の場面では、いじめを受けたクラスメートがその場に立ち会い、再現される場面を目の当たりにしています。この手法には深い意図と配慮が感じられます。なぜなら、いじめを受けた本人を抜きにして、その物語を完全に伝えることはできないからです。

その人にとっては、この体験がどれほど辛いものかが伝わってきます。カメラに向かって「もう自分を知っているから、この経験は必要ないと思っていた」と告白します。でも、モニターを見つめ、涙を流しながら彼女はセシリアにそっとささやきます。「これが必要だったんだ」

私たちは、今の自分を形作った過去の瞬間にタイムスリップしてもう一度体験することはできません。でも、もしそれができるとしたら、私もそうしたいです。年を重ねると、自分の若い頃に対してもっと優しく、共感できるようになります。どんなに辛い経験も、私たちを強く、賢くし、より良い人間へと成長させてくれるのだと学びます。

映画の最後、セシリアの高校時代の親友キャロラインの死が明らかになります。キャロラインは、他人がどう思おうと気にせず、自分のユニークさにプライドを持っていた、勇敢な人物だったとセシリアは語ります。それこそが、セシリアが彼女から距離を置いた理由だったのかもしれません。キャロラインの強さは、セシリア自身の「受け入れられたい」という欲求と対照的でした。

10代の友情はもろく、未熟さや不安で満ちています。セシリアはその当時、自分をそのまま愛し、受け入れてくれる人がそばにいたことに気づいていませんでした。でも、気づいたときにはもう遅すぎたのです。最も勇敢で恐れを知らない人でも、時に心が折れることがあるのです。

セシリアは映画を通して、彼女との思い出を再現し、キャロラインを讃えます。この追悼は、温かくも切ないものです。それは、無条件の友情の美しさと、その友情を失う痛みを思い出させます。

この映画を見て、自分の子供時代から大人になるまでの違和感や不安、そして周囲に溶け込みたいという思いが蘇りました。この経験は決して私だけのものではなく多くの人が体験するもの。だからこの物語は重要なのです。私たちが陥りやすい感情の原因を明らかにし、傷ついた人々を癒し、私たちを成長させ、平和を見出す希望を与えてくれるからです。

キャロラインがいなくなったことで、セシリアは友人の存在がどれほど自分の過去を明るくしていたのかを知ります。キャロラインからの本物の友情のおかげでセシリアはあの時代を耐えることができたのです。憎しみは鋭く冷たい孤独の記憶を残しますが、愛は過去の記憶に色彩と温かさを加えてくれます。

私たちに与えられた時間は限られています。本当に自分を理解し、受け入れてくれる人々を大切にしましょう。そのつながりこそが人生に意味を与えるものだからです。気づくのが遅かった後悔する前に、その人たちをしっかりと抱きしめましょう。

オフィシャルサイト:https://www.hbo.com/movies/you-were-my-first-boyfriend

血液検査解析で自分の身体を知る。ごきげんな毎日をサプリメントでサポート【サプリメントクリニック 花井紗弥子さん】

慌ただしい日々の中で「なんとなく体調が優れない」「疲れが抜けない」と感じている方も多いのではないでしょうか。そんな不調を改善しようと、サプリメントを利用している方もいるかと思います。

今回お話を伺ったのは、産科麻酔科医として働きながら、ご自身でオンライン完結型のサプリメントクリニックを運営されている花井さんです。

市販のサプリメントを選ぶときのポイントから、花井さんがサプリメントクリニックを立ち上げた理由、気になる血液検査解析の具体的なプロセスまで教えていただきました。

| 花井紗弥子

産科麻酔を専門とする麻酔科医。総合病院や分娩施設で勤務しながら、ご自身でオンライン完結型のサプリメントクリニックを運営。 日本専門医機構麻酔科専門医 日本麻酔科学会指導医 産科麻酔科医師 母胎救命インストラクター 臨床分子栄養医学研究会認定医 Orthomolecular Nutrition Doctor |

サプリメントは「どこで買うのか」が大事

ー 今は薬局やコンビニなどでサプリメントが気軽に購入できますが、サプリメントを購入する時に知っておくべきことはありますか?

アンチエイジングや睡眠の質を高めるなど、さまざまな目的に合わせたサプリメントが販売されていますが、「これだけ飲めば効果が得られる」というのは正直難しいと思っています。というのも、人の体はとても複雑です。なぜその栄養素が不足しているのか、根本的な原因にアプローチしないと永遠とサプリメントを摂り続けなければいけないことになります。

また、サプリメントを購入するときには、どこで買うのかが大切です。「原材料にこだわっている」とか「〇〇工場で作っています」といった表示をよく目にしますが、輸送中や保管中の環境が適切でなければ、品質を保つことが難しいからです。

たとえば、健康食品として人気のナッツは、海外からの輸送や保管の過程で見えないカビが発生することがあり、問題になっていたりするんです。サプリメントも同じようなリスクがあるので、購入する時は流通経路や保管状況まで確認すると、より良い製品に出会えると思います。

ー 流通経路や保管状況まで確認するのはなかなか難しそうですよね。

流通経路までしっかり管理している会社は、大手のECサイトでは販売していないことが多いです。そのためサプリメント会社の公式サイトから購入したり、国産のものを選んだりすると、より良いサプリメントに出会えるのではないでしょうか。

ー 手軽にサプリメントが買える分、つい色々な種類を試したくなります。たくさんの栄養素をサプリで摂取することで逆に身体に害が及ぶことはありますか?

実際のところ、手軽に購入できる安価なサプリメントには、栄養素がそれほど多くは含まれていないことが多いです。そのため、飲み過ぎによって身体に影響が出ることはあまりないと思います。

というのも、栄養素が多く含まれているサプリメントは、体に大きな影響を与えるため、むやみに販売できないからです。以前、製薬会社の方に「良い商品だから一般向けに販売しないのですか?」と聞いたところ、「過剰摂取によって体調を崩されたら困るので、ドクター専売にしているんです」と言われたことがあります。また、一見安価に思える市販のサプリメントでも、クリニック専売のサプリメントと同じ量の栄養素を摂ろうとすると、2倍近い費用がかかることもあります。

もちろん、気持ち的に元気になるなど、市販のサプリメントを飲むメリットはあります。一方で、気をつけるべきは添加物です。安価で手に入りやすいサプリメントには、栄養素よりも添加物が多く含まれている場合があります。栄養素的には胃が痛くなるはずがないのに、胃がキリキリする……といった時は、添加物が影響しているかもしれません。

血液検査解析で自分の身体を知る。オンライン完結型サプリメントクリニック

ー サプリメントクリニックについてもお話が聞きたいです。産科麻酔科医である花井さんがサプリメントクリニックを開院されたのはどうしてですか?

きっかけは2つあって、1つは父のような医師を目指していたからです。父は田舎町で小さなクリニックを営んでいて、地元の人たちみんなが父の患者さんでした。街ですれ違う方から「お父さんに診てもらうと元気になるよ」と言われることも多く、私も身近な相談役のような医者になりたいと思っていました。

もう1つは、サプリメントの基礎でもある分子栄養学を学んだことです。西洋医学は主に病気の治療を目的としていますが、病気だけで人の身体を理解するのは難しいと感じ、もっと身体の仕組みを知るために様々な研究会や勉強会に参加して勉強を始めました。

医者になってからは、友人や知り合いから「最近、頭が痛いんだけど、病院に行った方がいいのかな?」「たまにめまいがするんだよね」といった相談を受けることも多く、病院に行くほどではないけれど、不調を感じている人がたくさんいることを実感しています。

医者としての知識や経験、さらに学んだ分子栄養学を活かして、身体のことを気軽に相談できる場所を提供したいと思い、2022年11月にサプリメントクリニックを開院しました。

ー サプリメントクリニックは血液検査解析から面談、サプリメントの処方までオンラインで完結できるのでしょうか?

気軽に自分の身体を知ることができる場所を目指し、オンラインで完結できる形にしました。

というのも、私自身もこれまで色々なクリニックを受診してきましたが、病院に行くことが一大行事だと感じたからです。少し前まではオンラインシステムがあまり普及していなかったこともあり、電話で予約をして、検査に行って、結果が出たらまた予約をして、検査結果を聞きに行く。しかも診察までの待ち時間もあります。医療サービスを気軽に利用できない現状を実感しました。

ー 色々なサプリメントのクリニックを調べてみましたが、検査費用が高額な印象を受けました。花井さんのサプリメントクリニックは15,000円で血液検査解析から面談まで受けられる。受診するハードルが低いので、自分の身体を知るために私も検査を受けてみたいです。

パーソナライズした検査は、日本よりもアメリカの方が進んでいて、血液検査だけでなく、唾液検査、検便、毛髪検査を取り入れているクリニックもたくさんあります。でも、それを輸入して日本でやろうとすると、1回の検査がすごく高くなってしまう。「自分の身体を知りたい」という理由で受けるには、ちょっとハードルが高いですよね。過去に毛髪検査を受けたことがあるのですが、毛根に近い部分をかなりの量切る必要があり、負担が大きいと感じました。

私はよりたくさんの方に自分の身体を知ってもらいたいと思っているので、 気軽に受けられる血液検査の解析を提供しています。

ー ちなみに、オンラインで血液検査解析ができるクリニックは日本ではどのくらいあるのでしょうか?

血液検査の解析は医師にしかできません。そのため、クリニックで受けられるところはあると思いますが、オンラインで完結できるサービスは、まだほとんどないと思います。

ー オンライン診断は具体的にはどのような流れで行われるのでしょうか?

オンラインショップで「血液検査によるカラダの状態解析」というメニューを購入いただいた後に、メールで血液検査結果の写真と60項目の問診を送っていただきます。それを元に解析レポートを作成し、オンライン面談を行っています。

健康診断や人間ドックの血液検査の結果がある方はそれを送っていただきますが、血液検査の結果が古い方や、もっと詳しく調べたい方には、提携病院を紹介して採血いただくことも可能です。

ー 血液検査の解析では、どのようなことがわかるのでしょうか?

主にタンパク代謝、糖代謝、体の酸化度合い、ミトコンドリア機能や副腎機能などが分かります。

人の身体って、知らない間にいろいろなシグナルが送られているんです。臓器も細胞も常に動いていて、それを可視化すると「ここの反応が落ちているから、これが足りないんだな」というのが分かる。さらに、反応が悪くなっている根本的な原因も見ていけます。

ー 生身の身体を見なくても、血液検査の解析から足りない栄養素や、その原因まで知ることができるのですね。オンラインの面談ではどのような話をされるのですか?

血液検査解析や問診だけでは見えない部分を知るために、その方に合わせていくつか質問をさせていただきます。その上で、「今あなたの体ではこんなことが起こっていますよ」という説明や、睡眠や運動、食事などの生活習慣をアドバイスしたり、最適なサプリメントをご提案したりしています。

ー サプリメントありきではなく、生活習慣をアドバイスした上で必要があればサプリメントを提案するのですね。

そうなんです。身体を整える上で大切なのは、やっぱり生活習慣なんですよね。

たとえば、山登りをするとき。杖や紐を使って体の負担を和らげることはできるけれど、自分で上る力は必要不可欠です。サプリメントは杖や紐の役割を担うものであって、あくまでも補佐的な存在。最終的に目指しているのは、サプリメントがなくてもご機嫌で過ごせる状態です。

ー サプリメントクリニックを受診された方で、 印象に残っている患者さんはいますか?

お一人は、もともと健康意識が高い60代の女性です。帯状疱疹が長引き、日常生活に支障をきたすほどの痛みに悩まされていました。病院の先生からは「帯状疱疹は長く付き合うものだよ」と言われていたそうです。ご自身でも本を読んで良さそうな方法を試したり、食事を工夫したりしていましたが、思うような改善が見られず、私のところに来られました。血液検査を解析した結果、ミトコンドリア機能の低下が見つかり、最初は5種類のサプリメントを摂っていただきました。お客様ご自身も食生活を工夫されたため、途中から3種類に減らし、2ヶ月後には病院の先生も驚くほど症状が改善して仕事に復帰されました。現在は、健康維持のためにお気に入りのサプリメントだけを飲まれています。

もう一人の方は、健康増進のために受診してくださった20代の方です。バリバリ働いていて、特に自覚されていた不調はなかったようです。しかし、血液結果解析をしたところ、何個か気になるところがあったので、サプリメントをご提案させていただきました。サプリメントを飲み始めてから、ものすごく悪かった寝起きが良くなったり、立ちくらみがなくなったり、肌荒れが解消されたり、これまでイライラしていたことをうまくスルーできるようになったり、たくさんの変化が現れて「あの症状って身体の不調だったんだ」と驚いていました。

ー 寝起きが悪いとか、イライラしがちとか、特質だと思われることでも、足りない栄養素を補ってあげることで改善できることもあるのですね。驚きです!

自分の身体を知ることで、ごきげんに過ごせる人を増やしたい

ー 花井さんご自身が健康のために意識していることはありますか?

よく寝ることとストレスをためないことを意識しています。

少し前は子どもを寝かしつけた後に仕事をすることもありましたが、今は子どもと一緒に寝て、しっかり睡眠時間を確保しています。

あとは、ストレスをためないために、「やらねばならぬ」という気持ちを一旦置くようにしています。アメリカでは「Longevity」(長寿医療)という、より健康的な加齢を目指すための医療・研究が進んでいて、週150分の運動が推奨されているんです。私はそういった数字を聞くと「毎週150分運動しないと」と思い込んでしまうタイプ。でも今は無理をせず、自分のペースでジムに通っています。食事も基本的には自炊を心がけていますが、疲れているときは外食したり、レンチンで済ませたりすることもありますよ。何かを実行するということは、その分何かを犠牲にすることだと思うので、無理のない範囲で取り組むようにしています。

ーサプリメントも取り入れていますか?

生活や食事内容から不足しそうな栄養素があれば、その都度サプリメントで補っています。状況に応じて、食物繊維、ビタミンC、ビタミンB群、マルチビタミンミネラル、鉄……などを飲み分けています。

ー 花井さんはサプリメントクリニックの運営を通じて、どのような世界を目指していますか?

みんなが毎日をごきげんに過ごせる世界になったら良いなと。分子栄養学を勉強することで、改めて健康の大切さに気がつきました。体調が優れないと、やる気が出なかったり、頑張りきれない時がありますよね。

たとえば、イライラしてしまう時も、それがPMSによるものなのか、あるいは別の原因があるのか。その原因を知って適切に対処できれば、「頑張らなくちゃ」ではなく「今日も頑張ろう!」と前向きな気持ちで過ごせると思うんです。

サプリメント、ヨガ、マッサージなど、心と身体を整える方法は人それぞれです。サプリメントクリニックは、自分の身体を知って整えるための1つの選択肢になれたらと思います。

ー 最後になりますが、どういった方にサプリメントクリニックに来て欲しいですか?

性別や年齢に関係なく、すぐに怒ってしまったり、気持ちが落ち込みやすかったり、本来の自分の力を発揮できていないと感じている方にぜひ来ていただきたいです。

私自身、子育て中のママであり、産科麻酔科として働いていることから、特に、女性や子育て中のママを応援したいという思いは強いです。もちろん男性も歓迎ですよ。

西洋医学は多くの人に当てはまる「正解」を見つけることを重視しています。それは大切なことですが、どうしてもその治療が合わない人もいるわけです。その点、サプリメントクリニックでは一人ひとりの身体を個別に診ることができます。健康増進、病気の治療、美容など、目的は何であってもかまいません。その方に適したアプローチをご提案させていただきます。

花井紗弥子

サプリメントクリニックHP:https://supplclinic.stores.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/dr.sayako_hanai/

乳がん診断による精神的影響とマンモグラフィ検査の重要性

多くの人が、乳がんの影響を受けた人を知っているでしょう。それは友人、母親、姉妹、またはあなた自身かもしれません。米国では、約8人に1人の女性が一生のうちに乳がんにかかるとされています。毎年、乳がんで40,000人以上の女性が亡くなっています。乳がんを早期に発見することで、生存率の向上に繋がる可能性があります。

マンモグラフィ(乳房X線撮影)は乳がんを予防することはできませんが、早期に発見するための最も有効な主要な検査のためのツールです。マンモグラフィを受けるべき時期については、医療提供者に相談してください。乳がんの検診を受けるために、このようなクリニックに行くことがとても大切です。

マンモグラフィは命を救う手助けをします

推奨されるマンモグラフィ検診を受けていない女性も多く、その理由には恐怖や時間、費用への懸念、マンモグラフィについての知識不足、医療サービスへのアクセスが限られていることなどが含まれます。

信頼できる健康に関する情報や、メンタル面でのサポートを提供していくことで、こういった女性が検査に対して感じる持つハードルを低くしていくことができます。

乳がん診断後のメンタルヘルスケア

乳がんと診断された後、人々は治療前、治療中、治療後にさまざまな浮き沈みを経験するのが一般的です。不安や悲しみ、ストレスを感じることもありますが、これらの感情は時間とともに薄れることもあります。しかし、時にはこれらの感情が数ヶ月、あるいは数年続き、日常生活に影響を及ぼすこともあります。どんな感情も正しい、正しくないという判断はせず、こういったネガティブな感情を持つタイミングも人それぞれであることを覚えておいてください。

乳がんと診断された人は、まずメンタルヘルスのサポートを受けることがメリットになるでしょう。以下のような場合、メンタルヘルスの専門家と話すのが良いかもしれません。

- 診断やその変化を受け入れるのが難しい場合乳がん治療による疲労や吐き気、気分の変化など、身体的および感情的な

- 副作用がある場合

- 治療の選択肢などについて、心が押しつぶされそうなプレッシャーを感じている場合

- 仕事や家庭での責任にどう対応するかについて不安がある場合

- これからの生活が変わり、家族や友人との関係に影響を及ぼすことへの怒りを感じる場合

- 医療費の負担や仕事の休暇の問題、好きなことに費やすお金が足りないことなど、経済面での不安がある場合

- がんの再発に対する不安を感じている場合

- 死への恐怖を感じている場合

- 髪や乳房の喪失、性的健康の変化など、身体的な変化に対する悲しみを感じている場合

- 将来の妊娠に関する心配がある場合

多くのがんセンターでは、メンタルヘルスサービスをがんケアの重要な一部と考えており、ソーシャルワーカーや心理士、精神科医が個別のサポートとカウンセリングを提供しています。同じ経験をしている他の人々と話したいという人のために、患者支援グループを提供しているがんセンターもあります。また、一部のがんセンターでは心理腫瘍学という、がんと診断された人やその家族が直面する心理的、感情的、社会的な問題に焦点を当て支援をしています。

人それぞれの状況は異なります。診断直後に1、2回のカウンセリングを必要とする人もいれば、治療が終わった後に医療チームから離れたことで支えが必要と感じる人もいます。自分に合ったサポートを見つけるまでには時間がかかることもありますが、それぞれに合った方法を見つけていくことが大切です。

メンタルヘルスサポートがもたらす効果

一部の専門家は、メンタルヘルスサポートを受けることが乳がんの治療効果を改善する良い方法であると考えています。いくつかの研究によると、感情的に安定している人の方が治療計画に従いやすく、診察の予約に出席し、運動や栄養に関する推奨事項を守る可能性が高いとされています。他のがん患者やサバイバーと出会い、自分のコミュニティを築くために、乳がん啓発のためのウォーキングイベントに参加するのも有益かもしれません。

多くのメンタルヘルス専門家は、できるだけ早くサポートを受けることを推奨していますが、カウンセラーと話す、オンラインサポートグループに参加する、またはアートセラピークラスに参加するのに遅すぎることはないとしています。診断を受けたばかりの人、治療を受けている人、治療を終えた人、誰にとってもメンタルヘルスサポートは役立ちます。

- 不安、うつ、慢性的なストレスの軽減

- 幸福感、満足感、楽観的な気持ちを促し、前向きな見方ができるようになる

- プレッシャーを感じた時に役立つ対処スキルを学ぶ

- 家族や友人との関係を強化する

- 睡眠の質を改善する

乳がんと診断されることは、多くの人にとって精神的に大きな負担となります。不安や恐怖、孤独感、さらには将来像が見えなくなることで、精神的なストレスが高まります。しかし、適切なサポートや早期発見が心の安定を保つために重要です。この点で、定期的なマンモグラフィは重要な役割を果たします。早期に乳がんを発見することで、治療の選択肢が広がります。自分自身と家族の健康を守るためにも、マンモグラフィの重要性を再認識し、定期検査を受けることを心がけましょう。

関連記事:乳がん人間ドックのワンポイントアドバイス|FeliMedix

参考:https://www.breastcancer.org/managing-life/taking-care-of-mental-health

https://www.fda.gov/consumers/owh-resources-stakeholders/pink-ribbon-guide-mammography-matters

エシカルコスメ:環境と肌に優しい美容製品の紹介

環境に優しいビーチファッションの5ブランドを紹介

夏に最適!日差しが強い日に

肌にも環境にも優しい

日焼け止め8選

地球に優しい!だから心も体も気持ちいい!

『マインドフル』に身体を動かすための

サスティナブルなブランド3選

『完璧じゃなくて大丈夫』ヌード写真展に込めた想い

8月に東京で開催された一般女性のヌード写真展「Dear My Body 〜親愛なる私のカラダ〜」 。このイベントの仕掛け役でもあるウィメンズヘルスの小西寛奈副編集長に、写真展を開催することになったきっかけや、女性に伝えたいメッセージについて聞いた。

女の子をかわいく撮る天才

クレジット:Women’s Health

−−どうしてヌード写真展を開催したのですか?

きっかけは、写真家の花盛友里さんの個展での自身の体験でした。彼女の写真展に行った時にとても感激して会場で涙を流しました。その時にこのメッセージを世に広めたい、ウィメンズヘルスでもイベントをやりたい、と強く思ったんです。そのためには、かなりの資金が必要になりますが「絶対に実現させたい」と思い、ゼロから企画をして、8月末に実現できました。夢って実現するんだな、と思いましたね。

−−花盛さんの写真をもっと広めたいと思ったのはなぜ?

花盛さんは、女の子をかわいく撮る天才なんです。さらに、彼女がライフワークで活動している「脱いでみた」は、かわいいだけでなく、女性のためのおしゃれなヌードなんです。彼女の個展で見るのは「生まれてきてくれてありがとう」「あなたはあなたの体のままでいい」というメッセージが込められた写真ばかり。ぜい肉やシミがついた体、下着の跡など、隠したいものが一切修正されていない写真なんです。

女性たちをそのまま撮影し「全員が違って、全員かわいい」と心から思える写真を撮っているのが花盛さんです。彼女が伝えていることは、私自身がずっと伝えたいと感じていたことそのもの。「生まれてきてくれて、 みんなありがとう」という、まさに命への賛美です。

クレジット:Women’s Health

「ボディポジティブ」から「ボディニュートラル」へ

−−この写真展を「心の処方箋」と表現していますが、写真展を開催することで、どんなメッセージを送っているのですか?

「ボディポジティブ」という言葉をご存知ですか。「ボディポジティブ」は、自分の体を大好きになって、太っていてもそのままでもいいよというメッセージですね。そこから派生して、 毛深いとか体に傷があるなどの特徴、障害や年齢、人種などの多様性を肯定しようという考えにまで広がっていると思います。

その一方で、自分のありのままの外見を愛そうと言われても、なかなかそうはなれないよ、という声がすごく多いんです。だから、変にポジティブさを強調するのは、 多くの女性の気持ちと違う気がしていました。そんな時に「ボディニュートラル」という考え方に出会いました。

この「ボディニュートラル」は、体がご飯を消化してくれる、この手が動くから愛する人を抱きしめられる、足が動くからランニングができるなど、体の機能に注目して感謝するというものです。この「ボディニュートラル」という考え方なら、誰でもすんなりと受け入れられると感じました。この考えがより広まれば、もっと楽になれる人がたくさんでてくるのではないかと、そう思ったんです。

−−「ボディポジティブ」を強要しないというメッセージですね。

そうです。「無理にポジティブにならなくてもOK。ネガティブな感情もそのまま受け入れ、自分を生かしてくれる体の働きに目を向けよう」ということです。自分の体は一生の相棒ですから、親友のように接してほしいんです。

自分の体をそのまま愛そうとは言っても、不健康だけどそのままでいいという堕落した感じとは違います。それでは、自分の肉体をリスペクトしていないし、生まれ持ったポテンシャルを生かしきれてないと思うんです。

あなたが持って生まれたものを磨き、それを1番に輝かせることができるのはあなた自身なんです。でも、最近は、遠慮してしまう人が多い気がします。人からどう見られているかとか、自分の体型を変えなきゃという感覚があると、自己肯定感は下がってしまうでしょう。

憧れのあの人みたいになりたいという気持ちも悪いことではないですが、そこをストイックに目指しても、 自分の良さを発揮できない気がします。誰にも遠慮せずに生まれ持った輝きを思いきり放てる、そんな世の中になってほしいというメッセージです。

コンプレックスから解放され「楽になった」

−−参加者からの印象的な感想は?

自分の体は「不完全だからこそ美しいし、愛おしい」と気づいたという手紙をもらいました。参加した他の方たちからも「言葉に救われた」「楽になった」「勇気が出た」といった声をもらっています。ジムで体作りを頑張っていた参加者には「体を育てることが本当は苦しかった」と泣いている人もいました。逆に「自分の体は思い通りの外見ではないけれど、そんな自分をもっと愛してあげようと思った」とか「許されたような感覚があった」という意見もありました。

誰からも言われていないのに、自分の体型は世間から許されていないとか、周りに認められない外見だと思ったり、コンプレックスを持っている人も多いと思います。だから、例えば、おっぱいが大きくても小さくてもどちらでもいいし、その大きさは誰と比べているの、ということです。そのあたりがイベントで伝えられたと思います。

クレジット:Women’s Health

−−「みんな違ってみんないい」という意識は、少しずつ日本にも根付いていると感じますか?

私自身は根付いてると感じていました。例えばSNSを見たり若い世代の人と話していると、多様性を認める意識が浸透していると感じます。ウィメンズヘルスの仕事では、多様性を受け入れているフォトグラファーやアーティストと一緒に仕事をすることが多いんです。だから、そういう多様性は身の回りでは当たり前に感じていました。

私自身は海外に住んだ経験がないのですが、インタビューした女性たちには「海外に行って意識が変わった」という方が多いんです。日本では太っているからといじめられていた女性は、海外に行ったら体型を気にしなくなったと言っていました。他にも、「あなたは何をしてると幸せなの」「何が好きなの」とよく聞かれた、など、海外の人は、自分がどう感じるかを大切にしていると話してくれた女性もいました。日本にいるときはそういう意識はなかったので、海外で自分は変わったと話してくれる女性がとても多いんです。彼女たちの話しを聞くと、日本での「人と違っていい」という意識の浸透はまだまだなのかな、とも感じます。

−−今回の写真展を終えて、次にやりたいと思っている企画はありますか?

ウィメンズヘルスは「心と体と地球を健やかにする」というのがミッションのメディアです。そして、このミッションはそのまま私のやりたいこととぴったりで、そんなぴったりな仕事で嬉しいなといつも思っています。次に企画をやるなら、また、何か世の中の役に立つことができないかと思っていますが、まだ模索中です。

自分の仕事も楽しくやりながら、それで世の中の役に立ったら最高ですよね。例えば、ウィメンズヘルスでは、古着でワクチンの寄付ができる「オクルヨバッグ」という古着回収サービスを立ち上げました。古着の回収は、ゴミ問題を生んでいるとか、実は地球のゴミが別の場所に移動しているだけだと批判されることもあります。

今年で2年目になるこのサービスは、発展途上国の子供にワクチンを寄付できたり、古着も捨てるのではなく、売って活用してもらったり、日本国内の障害者の方に梱包作業という仕事を提供することで雇用を生んだり、社会の経済が回り途中で誰かが役に立つというのが良いなと思っています。

あと、熱い想いを持った作り手さんの商品をウィメンズヘルスショップというウェブショップで一緒に販売しています。ここでは、健康だけではなく、地球環境につながるものを作っている人を見つけて、それを世に広めたいと思っています。

水川あさみさんと「からだ」について語り合う!【対談 / 森カンナと未来人vol.1】

社会を広く見渡すユニークな視点をもち、連載エッセイ『ごきげんなさい』でもそのオリジナルな感性を披露している森カンナさん。彼女が「未来人=時代の先を走るリーダー」を招いて、あれこれと気になるテーマについて本音で語り合う新連載がスタート! 初回のゲストは、プライベートでも親交のある、俳優の水川あさみさんです。